/** Geminiが自動生成した概要 **/

今年の梅雨明けは記録的に早く、今後の異常気象が心配。特に農業用水不足が懸念される。対策として、畑作での浸水対策が重要。EFポリマーは保水性向上と土壌の多孔質化に役立つが、基肥と同時施肥が基本。緊急対策として、水没した畝間にEFポリマーを散布すると、粘土と集積し、保水性と通気性の高い土壌層を形成し、草抑え効果も期待できるかもしれない。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

今年の梅雨明けは記録的に早く、今後の異常気象が心配。特に農業用水不足が懸念される。対策として、畑作での浸水対策が重要。EFポリマーは保水性向上と土壌の多孔質化に役立つが、基肥と同時施肥が基本。緊急対策として、水没した畝間にEFポリマーを散布すると、粘土と集積し、保水性と通気性の高い土壌層を形成し、草抑え効果も期待できるかもしれない。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

稲作土壌分析でまず見るべきはpH。pH5.5以下は鉄の溶脱を招き秋落ちの原因に。土壌pH低下は2:1型粘土鉱物(モンモリロナイト等)の減少が原因の可能性があり、これらは風化でpHを上げる働きを持つ。相談者の土壌ではpH改善傾向が見られ、CEC向上も確認。2:1型粘土鉱物の施肥が効果を発揮していると考えられる。土壌劣化は2:1型粘土鉱物の消耗と捉えられ、ケイ酸供給不足にも繋がるため、猛暑対策としても重要。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

米ぬか嫌気ボカシ肥作りでは、酸素と水分量の調整が重要。特に、米ぬかのデンプンが有機酸に変化し、pHを下げ炭酸石灰と反応、水が発生する点に注意。水分量を減らす必要がある。生成される有機酸石灰は即効性があり使いやすい。硫酸石灰は硫化水素ガス発生のリスクがあるため注意。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

米ぬか嫌気ボカシ肥の発酵中、表面に白い箇所が出現後、一部が赤色に変化。生成AIによると、カロテノイドを合成する酵母やフザリウム属の菌が原因の可能性。ボカシ肥の良し悪しは香りで判断できるが、確認時の酸素流入を避けるため、現時点では臭いを確認しない。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

米ぬか嫌気ボカシ肥の表面に白い箇所が発生。酵母か放線菌の可能性があり、酵母なら膜状、放線菌なら粉状になる。写真から粉っぽく見えるため放線菌かもしれないが、表面は酸素が残りやすく酵母の可能性も否定できない。今後の変化を観察する。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

水田の水が濁る原因として、土壌中の植物性有機物(特にタンニン)の量が関係している可能性がある。タンニンは粘土鉱物中のアルミニウムや鉄と結合し、粘土鉱物を凝集させる。その結果、粘土はコロイド化し難くなり、田の水が澄みやすくなると考えられる。また、タンニンと粘土鉱物の結合は土壌の物理性を長期的に向上させる可能性がある。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

田植え後の水田の濁りが気になる。秀品率の低い田で濁りが続く原因として、過剰な代掻きや未分解有機物の存在が考えられる。ベテラン農家の指導による管理方法の差は少ないため、土壌の状態が影響している可能性が高い。畑作から転換した田で濁りが続く場合、土壌鉱物の劣化による腐植や金属系養分の保持能力の低下、リン酸やカルシウムの過剰蓄積が考えられる。特に粘土鉱物が関与する土壌鉱物の劣化は、コロイド化により濁りが解消されにくい。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

米ぬか嫌気ボカシ肥にEFポリマーを加えることで、EFポリマー由来のペクチンからメタノールが生成される可能性がある。このメタノールが酪酸とエステル化し、リンゴやパイナップルの香りの酪酸メチルが合成される可能性がある。酪酸メチルを合成する菌として酵母が考えられる。メタノールは大量摂取で失明の危険性があるが、ボカシ肥作りでは揮発するため過度な心配は不要。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

米ぬか嫌気ボカシ肥作りに、高吸水性樹脂EFポリマー(主成分:ペクチン)を新たに加えました。嫌気環境下でペクチンが分解される際、クロストリジウム属の細菌が関与する可能性があり、その過程でメタノールが生成されることがあります。このメタノールが、カルボン酸と反応して香り化合物を生成するのではないかと考察しています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

米ぬか嫌気ボカシ肥の発酵が進むと褐色化するのはメイラード反応による。米ぬかのデンプンとタンパク質が分解され、グルコースとアミノ酸が生成。これらが結合しシッフ塩基を経てアマドリ化合物となり、最終的に褐色のメラノイジンが生成される。この反応は腐植酸の形成にも重要である。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

米ぬか嫌気ボカシ肥作りにおけるメイラード反応について解説。米ぬかの褐変化はメイラード反応によるもので、還元糖(グルコース)とアミノ酸が重要となる。グルコースはアルデヒド基を持ち還元性を示す。アミノ酸はアミノ基を持ち、これらが反応して褐色物質メラノイジンを生成する。今回はここまでで、次回はメイラード反応の詳細を解説する。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

米ぬか嫌気ボカシ肥の失敗サイン、今回はアンモニア。米ぬかのタンパク質が嫌気環境でアミノ酸に分解され、水分が多いと脱アミノ反応でアンモニアが発生。酵母がアンモニアを利用できれば問題ないが、水分管理が悪いと腐敗菌が活発になりアンモニアが蓄積。ただし、この反応で水分は消費される。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

米ぬか嫌気ボカシ肥作り失敗時の悪臭は、アンモニア、硫化水素、酪酸などが原因。特に酪酸は、通常酵母と結合して良い香りの酪酸エチルになるが、水分過多で酪酸菌が優勢になると酪酸が過剰に生成され悪臭となる。水分量の調整が、酪酸菌の活性を抑え、失敗を防ぐ鍵となる。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

米ぬか嫌気ボカシ肥作りは、酵母・乳酸菌・酪酸菌の働きを利用します。成功のサインは、酪酸エチルによる甘い香り。これは、酵母が生成したエタノールと乳酸菌・酪酸菌が生成した酪酸が、酵母のエステル合成酵素によって結合した際に生まれます。この反応では水も生成され、酪酸菌は嫌気性のため密封が重要です。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

フザリウムは植物寄生性を持つ糸状菌で、有機質肥料も利用するため注意が必要です。有機物の競合相手としてコウジカビ(アスペルギルス属)が挙げられますが、コウジカビにも植物に病原性を示す種が存在します。これらの菌の生息環境を理解することは有機質肥料への理解を深めることに繋がるため、まずは文献が多いコウジカビから調べていきます。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

浄水ケーキとは、浄水場で発生する上水汚泥を脱水して乾燥させた粘土質の土。大石物産はこれを園芸用培土に利用し、トリコデルマ菌の住処として活用。川砂客土と同様に、粘土鉱物の供給や微量要素の補給により、土壌中の菌を活性化させる効果を期待している。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

パーライトは、真珠岩や黒曜石を高温で焼成発泡させたもので、多孔質な構造を持つ。真珠岩は流紋岩質マグマから形成されるガラス質の火成岩で、水分を含み、同心円状の割れ目が特徴。パーライトの原石が風化するとアロフェンという粘土鉱物になり、土壌改良に役立つ可能性がある。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

大石物産の実のなる野菜の土は、古紙リサイクルから生まれた安価で高性能な菌資材。九州大学の研究者が、紙ゴミを分解するトリコデルマ菌を発見し開発。菌寄生菌かつ植物内生菌としての可能性を秘めています。偶然の発見から短期間で開発に繋がった点が素晴らしい。ネット通販で購入し、庭に混ぜて効果を試す様子が紹介されています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

バイオ炭は炭化温度で性質が変わり、低温炭化ではカルボキシ基やフェノール性水酸基などの酸性官能基が多く、pHが低くなる傾向があります。高温炭化では、酸性官能基が減り、窒素や酸素含有官能基、炭素表面のπ電子といった塩基性官能基が増え、pHが高くなります。特に塩基性官能基は陰イオンを吸着する特性があり、土壌のAECを高める効果が期待できます。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

鶏糞炭化における有機態リン酸の変化に着目。特にフィチン酸の炭化過程を調査。Geminiによると、脱水反応、脱リン酸化反応、開環・縮合反応を経て炭化が進み、リン酸ガスが発生する可能性も。リン酸の気化は資源問題に繋がるため注意が必要だが、鶏糞中の未消化リンカルは残りやすい。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

植物繊維の炭化は、まず脱水反応で水分が放出され、次に分解反応で糖の鎖が切断されて低分子化合物が生成・揮発します。二酸化炭素やギ酸などが放出された後、リグニン等と反応し、タールや炭化水素類などの揮発性有機化合物が大量に放出され、炭素同士の結合が進む過程です。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

タンパク質の炭化は、熱により脱水、分解、揮発を経て、最終的に炭素含有率の高い固体が生成される反応です。タンパク質はアミノ酸に分解され、さらに低分子化。芳香族アミノ酸のベンゼン環が残り、エーテル結合構造の一部となる可能性があります。窒素はアンモニアなどのガス状化合物として放出されます。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

もみ殻燻炭の土作りへの影響を考察。炭化の過程で、もみ殻に含まれるリグニンの構成要素であるモノリグノール同士がラジカルカップリングなどの反応を起こし、重合して巨大化する。保肥力は期待薄だが、保水性はあり、イオン化した金属を保持する可能性。炭素埋没には有効で、メタン発生は起こりにくいと考えられる。ポリフェノールも同様の反応を起こし、より複雑な構造を形成する。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

もみ殻燻炭の土作りへの有効性を検証。栽培者は腐植酸に似た成分を求めており、その基となるリグニンやポリフェノールがもみ殻に含まれているか調査。農研機構の研究で、もみ殻からリグニンとポリフェノールが抽出できることが判明。今後は、炭化によってこれらの成分がどう変化するかを把握する必要がある。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

排出直後の家畜糞に含まれるスカトールは植物の根を傷つける可能性がある。家畜糞を熟成させるとスカトールは酸化され、メチル基が開裂しアンモニアが外れる。最終的には二酸化炭素、水、アンモニアなどの無機物へと無機化されるため、熟成によってスカトールは消失すると考えられる。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

排出直後の家畜糞に含まれる臭い成分(スカトール等)が、肥料として使用時に植物の根や葉を傷める要因になる可能性について考察しています。一般的な原因とされるガスやpHだけでなく、スカトール自体が植物に影響を与える可能性に着目。AIへの質問から、スカトールが皮膚に炎症を引き起こす可能性があることが示唆され、その原因が自動酸化による酸化生成物であることから、植物への悪影響も考えられると結論付けています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

ムギネ酸は、メチオニンからニコチアナミンを経て合成される。土壌中の鉄利用率を高め、高pHやリン酸過剰な環境でも効果を発揮する可能性があり、作物の生育に貢献する。ムギネ酸単体の資材化は難しいが、その恩恵を早期に受けるための活用法が重要となる。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

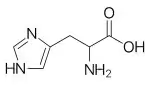

作物の根から吸収できる有機態窒素について、タンパク質から硝酸への分解過程と、ペプチドが有機態窒素の大部分を占める可能性に言及。イネ科植物の鉄吸収に関わるムギネ酸が窒素を含む有機酸であることに着目し、ムギネ酸鉄錯体としての直接吸収機構を調べることで、窒素肥料の肥効に関する理解が進むのではないかと考察している。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

葉緑素のヘムが窒素肥料の有機態窒素になるかを探る過程で、ヘムからステルコビリンへの分解経路を検討。今回は、その過程で生成されるウロビリノーゲンが酸化されてウロビリンになる点に着目。ウロビリンの構造から、ポリフェノールやモノリグノールとの反応可能性を推測し、有機物分解における光分解や酸化の重要性を強調している。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

葉緑素が窒素肥料になるかを検討。前回、ヘムからビリルビンへの変化を見た。今回は、ビリルビンが腸内細菌(土壌菌も同様と仮定)によってウロビリノーゲン、ステルコビリンへと変化する過程を紹介。しかし、ステルコビリン以降、有機態窒素として利用される過程の情報は見つからなかった。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

葉緑素中の窒素が有機態窒素肥料として機能するのかを、ヘムをモデルに考察。ヘムは土壌微生物に取り込まれ、ヘムオキシゲナーゼによって分解され、ビリベルジン、更にビリルビンへと変化する。この過程で窒素はアンモニア態や硝酸態に変換されるか否かが焦点だが、ビリルビンまでは有機態窒素として存在すると考えられる。つまり、葉緑素由来の窒素は、微生物に利用され分解される過程で、PEONのような有機態窒素肥料として機能する可能性がある。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

庭に生ゴミを埋める習慣があり、土壌改良の効果で生ゴミの分解が早まっている。最近は、生ゴミを埋めた後の穴を塞ぐ土にEFポリマーを混ぜている。EFポリマーは土に保水性と通気性をもたらすため、ミミズにとって理想的な環境を作り出す。結果としてミミズが増え、生ゴミの分解がさらに促進される。保水性向上による土壌の重量増加と、通気性の確保という一見相反する効果を両立することで、ミミズによる生ゴミ処理の効率化を実現している。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

牛糞熟成のボトルネックは初期の真菌活性化である。水分過多だと不活性となるため、オガ屑等で調整するが、それらは撥水性があり水分吸収に限界がある。そこで、ペクチン主体のEFポリマーの活用が有効だ。EFポリマーは真菌が利用しやすい有機物を増加させ、熟成の起爆剤となる。水分調整だけでなく、分解初期の有機物量を増やすことで、後続の難分解性有機物の分解開始を促進する効果が期待できる。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

牛糞堆肥の熟成過程において、最終的に優勢となる菌類は何かを考察している。初期の高温期の後、セルロースやリグニンを分解する白色腐朽菌とトリコデルマが活性化する。熟成牛糞は窒素含有量が高いため、窒素を多く必要とするトリコデルマが優勢となり、セルロース分解が進む。しかし、添加した藁やオガ屑のリグニン分解は進まず、未分解のまま土壌に投入される可能性がある。これは土壌の団粒構造形成を阻害する要因となる。白色腐朽菌が優勢となる条件下ではリグニン分解が促進され、腐植化が進むため、土壌改良効果が期待できる。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

牛糞堆肥に含まれる真菌、特に糞生菌について関心があり、土壌の塩類集積問題の観点から堆肥利用に懸念を示している。糞生菌の例としてヒトヨダケ属を挙げ、畑でよく見かけるキノコであることを確認した。牛糞内で糞生菌が優位である場合の影響について考察を進めている段階であり、詳細は今後の課題としている。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

日向土は水に沈むという説を検証するため、鹿沼土と比較実験を行った。日向土は指で潰しても砕けない硬さを持つ一方、鹿沼土は容易に粉砕した。試験管に水と共に入れた結果、鹿沼土は浮いたが、日向土の一部は沈んだ。これは日向土が鹿沼土より重いためである。日向土の重さは、火山ガラス含有量が少なく、鉄を含む輝石や角閃石が多いことが要因と考えられる。結論として、日向土は一部水に沈むことがあり、この特性は重要な知見となる。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

沖縄県国頭村に漂着した軽石は、伊豆諸島南方にある福徳岡ノ場の海底火山噴火に由来する。2021年の噴火はプリニー式噴火と呼ばれる大規模な噴火で、粘性の高い熔岩を噴出した。福徳岡ノ場は粗面安山岩質の海底火山が存在する地域である。漂着した軽石は噴火地点から遠く離れた場所にまで到達しており、海流の影響を大きく受けていることがわかる。軽石の漂流を理解するには、火山学だけでなく海洋学の知識も重要となる。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

園芸資材として赤玉土や軽石につづき、スコリアの存在が気になった。ホームセンターで販売されているのを確認し、その多様性に驚いた。スコリアは多孔質で赤や黒っぽい岩石だが、軽石とは異なる。軽石が流紋岩質や安山岩質のマグマ由来である一方、スコリアは玄武岩質マグマ由来で、鉄を多く含むため重い。玄武岩質の土は扱いやすいことから、価格次第ではスコリアも注目の土壌改良材となる可能性がある。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

赤玉土は園芸でよく使われるが、軽石ではなく関東ローム層由来の粘土だ。アロフェンを含むため酸性を示し、鉄や硫黄も多く含むため硫化水素が発生し、根腐れの原因となる場合がある。しかし、通気性、保水性、保肥性に優れるというメリットもある。鹿沼土よりも風化が進んだ状態であり、風化軽石の選択肢の一つとなる。注意点として、含まれる硫黄は化学反応や菌の活動により硫化水素を発生させる可能性があり、アルミニウム、鉄、硫黄の多さがリン酸吸収係数の増加や根腐れに繋がる可能性がある。 風化の度合いを考慮し、鹿沼土などの軽石と使い分ける必要がある。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

日向土は宮崎県で採取される軽石で、鹿沼土より硬く、一般的な鉢底石より柔らかいという特徴を持つ。筆者はこの中間的な硬さが土壌環境改善に有効だと考えている。日向土は特定の山の噴出物ではなく、御池ボラ(4600年前)から大正ボラ(1914年)まで様々な年代の軽石が含まれる。それぞれの軽石の起源が明確なため、日向土を詳しく調べれば軽石への理解が深まると期待されている。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

鉢底石に使われる軽石について、鹿沼土と比較しながら考察している。鹿沼土は脆い一方、鉢底石用の軽石は硬いため、採取地による性質の違いに着目。生成AIが提示した採取地候補のうち、榛名山軽石について調査を進めている。榛名山軽石は6世紀頃の噴出物で、鹿沼土よりも新しい。生成年代の違いが軽石の硬さに影響するのか疑問を呈し、今後の検証を示唆している。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

鹿沼土(鹿沼降下軽石)を粉砕し、水に溶けるか(正しくはコロイド化するか)を実験した。粉砕した鹿沼土を半透明容器に水と共に入れ、静置した結果、粒子の大きさによって層状に分離した。大きな粒子は浮遊し、細かい粒子は沈殿した。上澄みは半日後には透明になった。浮遊物を除去した残りは、粘土(モンモリロナイト、カオリナイト)のような粘性は無いものの、一時的に泥水状態になったことから、粘土鉱物(アロフェン)とみなせる。容器底には黒い粒子が確認され、これは鉄を含む鉱物と考えられる。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

鹿沼土(鹿沼降下軽石)を粉砕し、その構成要素を観察した。鹿沼土は3.2万年前の赤城山の噴火によるもので、火山ガラス、輝石、角閃石が含まれる。火山ガラスは形状が様々で、鹿沼土中の層状に見えたものは繊維状の火山ガラスだと推測された。粉砕により火山ガラスのイメージが掴みやすくなり、他地域の軽石との比較で更なる理解が期待される。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

鹿沼土は栃木県鹿沼市で採掘される軽石の一種で、火山灰が凝結した凝灰岩。ダイソーで購入した鹿沼土は風化が進み、指で容易に粉砕できた。断面は層状構造や色の濃淡が見られ、黒っぽい硬い部分は鉄を含む鉱物と思われる。鹿沼土にはアロフェンが含まれる場合があり、他の資材との組み合わせで新たな可能性が期待される。アロフェンは火山ガラスなどが風化してできた粘土鉱物で、保水性、通気性、肥料保持に優れる。鹿沼土の多孔質構造も相まって、植物の生育に適した環境を提供する。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

ヒスチジンのイミダゾリル基の反応性に着目し、他のアミノ酸のポリフェノールとの反応性を考察している。アミノ基を持つアミノ酸は、窒素原子に非共有電子対があるため、プロリンを除きポリフェノールと反応する可能性がある。特に、リシン(アミノ基)、アルギニン(グアニジノ基)、グルタミン(アミド基)などは反応しやすい候補として挙げられる。しかし、現時点では各アミノ酸の反応性の大小関係は不明。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

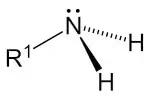

窒素を含む化合物は、非共有電子対を持つため求核剤となる。アミノ酸の中で特にヒスチジンは、イミダゾリル基に二つの窒素を持つ。イミダゾール環の1位と3位の窒素共に非共有電子対を持つが、3位の窒素の非共有電子対が環の外側を向いているため、求核付加反応への関与がより重要となる。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

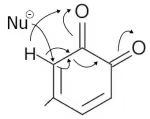

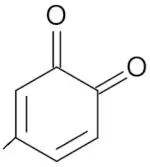

腐植酸の形成過程におけるキノンの求電子性に着目し、土壌中の求核剤との反応を考察している。キノンは求核剤と反応しやすく、土壌中に存在する求核剤として含硫アミノ酸であるシステインが挙げられる。システインのチオール基は求核性を持ち、キノンと求核付加反応を起こす。この反応はシステインを含むペプチドにも適用でき、ポリフェノールが他の有機物と結合し、より大きな化合物、すなわち腐植酸へと変化していく過程を示唆している。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

有機化学の演習を通して、土壌理解に必要な芳香族化合物の学習を進めている。特に、ポリフェノールとモノリグノールの結合におけるキノンの役割に着目。ポリフェノールは酸化されてキノンとなり、このキノンが反応の鍵となる。キノンの酸素原子との二重結合は電子を引き寄せやすく、モノリグノールのような求核剤と反応する。具体的には、キノンの酸素に求核剤の電子が移動し結合が形成される。この反応によりポリフェノール同士やポリフェノールとモノリグノールが結合する。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

乾燥オカラを使ったお菓子をきっかけに、オカラの低い利用率に注目。栄養価の高いオカラは堆肥に最適だが、水分が多く腐りやすい点が課題。EFポリマーで水分調整を試みたが、購入した乾燥オカラは既に十分脱水されていた。豆腐製造には排水処理施設が必要で、オカラ処理もその一環。良質な堆肥になる可能性を秘めたオカラが活用されていない現状に課題を感じている。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

吸水済みのEFポリマーの再利用について検証した。吸水ポリマーを植物性有機物と混ぜると、有機物を吸着し塊になる。これは粘土質土壌への施用時と似た状態だが、吸水前のポリマーほどの細かさにはならないため、土壌への直接施用は効果が薄い。しかし、事前に高カロリー化合物や微量要素を吸水させたポリマーを有機物と混ぜることで、養分を供給し堆肥化を促進する効果は期待できる。つまり、吸水ポリマーは土壌改良材としてではなく、堆肥化促進剤として活用できる可能性がある。