/** Geminiが自動生成した概要 **/

ビール酵母由来の活性炭素種が植物の発根促進やストレス緩和に寄与するとの話題から着想を得て、筆者は過去の酸素供給剤(過酸化石灰)によるネギの発根・成長促進効果を再考察。同剤は水中で過酸化水素(活性酸素)を生成し、これが最終的に酸素となる。これまで酸素が促進要因とされたが、活性炭素種と同様、過酸化水素自体が植物ストレスを緩和し、その余力が発根促進に繋がった可能性を提唱。植物の生育促進メカニズムに新たな視点を提供しています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

ビール酵母由来の活性炭素種が植物の発根促進やストレス緩和に寄与するとの話題から着想を得て、筆者は過去の酸素供給剤(過酸化石灰)によるネギの発根・成長促進効果を再考察。同剤は水中で過酸化水素(活性酸素)を生成し、これが最終的に酸素となる。これまで酸素が促進要因とされたが、活性炭素種と同様、過酸化水素自体が植物ストレスを緩和し、その余力が発根促進に繋がった可能性を提唱。植物の生育促進メカニズムに新たな視点を提供しています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

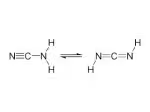

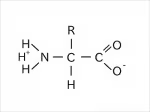

本記事では、化学構造である「アミド」と「イミド」について解説しています。石灰窒素から生成されるシアナミドが「アミド型」、溶液中で平衡状態にあるカルボジイミドが「イミド型」と呼ばれる背景を深掘り。アミドは-CO-N-、イミドは-CO-NH-CO-結合を指しますが、シアナミドやカルボジイミドは酸素が欠けるものの便宜上その型として扱われます。特にカルボジイミドは不安定で極少量です。関連するアミンにも触れ、カルシウムシアナミドが水中で分解後、シアナミドは窒素肥料、カルボジイミドは農薬としての作用を持つ可能性を提示しています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

本記事では、農薬としても利用される「シアナミド」の土壌中での作用メカニズムに迫ります。石灰窒素(カルシウムシアナミド)が水と反応して生成されるシアナミドは、殺虫・殺菌作用を持つことが知られています。このシアナミドには、安定したアミド型と、二重結合を持ち高い反応性が期待されるイミド型(カルボジイミド)の互変異性があることを解説。記事の後半では、この反応性の高いイミド型が土壌中でどのような化合物と反応し、効果を発揮するのかという問いを提示し、さらなる探求の糸口を示しています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

石灰窒素(CaCN₂)の作用機序を解説。水に溶けると、強い殺菌・殺虫・除草作用を持つ「シアナミド」と、土壌pHを上げる「消石灰」に分解されます。シアナミドは土壌中で加水分解され尿素となり、さらに微生物の働きでアンモニウムイオン(植物の窒素源)と炭酸イオン(土壌pH上昇に寄与)に変化。この一連の作用により、石灰窒素は土壌のpHを上昇させ、カルシウム肥料および窒素肥料として機能することが明確になりました。シアナミドの農薬的な働きについては、次回以降で詳述します。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

本記事では、焼きミョウバンが持つ消臭作用、特にアンモニアへの効果を化学的に解説します。焼きミョウバンはミョウバンを加熱して水分を抜いたもので、少量で効果が高いとされます。アルカリ性の悪臭物質であるアンモニアは、酸性を示す焼きミョウバン水と反応。アルミニウムイオンにより水酸化アルミニウムとして沈殿し、硫酸イオンとは硫酸アンモニウムの塩を形成することで、アンモニアを無臭化し固定します。米ぬか嫌気ボカシ肥への応用も考察。悪臭対策には有効ですが、生成される硫酸アンモニウムは即効性の窒素肥料であるため、ボカシ肥の肥効を変化させる可能性についても触れています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

このブログ記事は、黒ニンニクで「ポリフェノールが増える」という通説に対し、その測定方法に疑問を投げかけています。ポリフェノール含量の測定に用いられる「フォーリン - チオカルト法」は、リンタングステン酸を還元する性質を持つ化合物全般を検出する特性があるため、ビタミンC(アスコルビン酸)のような還元性物質も測定対象となります。そのため、黒ニンニクで検出される「ポリフェノール」には、真のポリフェノールだけでなく、メイラード反応で生成された還元性化合物などが含まれ、数値が過大に見えている可能性を指摘。測定方法の原理からその本質を考察しています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

本記事は、家畜糞処理における悪臭対策として、鉄の散布が低級脂肪酸、特にプロピオン酸由来の悪臭抑制に有効かを検証。前回触れた硫化水素に続き、今回は酸味系の不快な腐敗臭であるプロピオン酸に着目しています。プロピオン酸は鉄と反応することで、揮発性の低いプロピオン酸鉄を生成する化学反応が示されています。この反応によってプロピオン酸の揮発性が低下し、人の鼻で臭いとして認識されにくくなるため、悪臭発生を効果的に抑制できる可能性を提唱しています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

本記事は「鶏糞の処理で消臭剤として鉄の散布は有効か?」をテーマに、化学的な観点から考察しています。単純にアンモニア水に鉄粉を加えても、アンモニアはアンモニウムイオンとなり、鉄は水酸化物イオンと反応して水酸化鉄として沈殿するため、アンモニアの直接的な消臭効果は期待できないと結論。アンモニアと鉄の錯体形成も条件が複雑で、単純には起こりにくいとの見解です。一方で、鶏糞処理で鉄が良いとされる話も存在するため、消臭効果は別の反応によるものだろうと示唆しています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

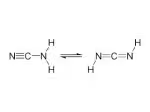

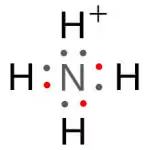

本記事では、キレート結合に不可欠な「配位結合」について、アンモニア水での反応を具体例に解説します。共有結合で成り立っているアンモニア(NH3)の窒素原子には、他の原子と結合していない「非共有電子対」が存在します。アンモニアを水に溶かすと、水から生じたH+イオン(電子を持たない陽イオン)が、この非共有電子対に電子を受け取られ、NH3とH+が結合します。この、一方の原子が電子対を提供し、もう一方の原子がそれを受け入れる形で形成される結合が「配位結合」であり、アンモニウムイオン(NH4+)が生成される仕組みを分かりやすく説明しています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

家畜排泄物のメタン発酵では、水溶性食物繊維のペクチンに注目。ペクチンは嫌気発酵でガラクツロン酸から酪酸等の短鎖脂肪酸、酢酸へと分解され、最終的にメタン・水素・二酸化炭素に変化する。この過程で生成される有機酸によりpHが低下し、炭酸石灰やリン酸石灰のイオン化を促進。ペクチンは大半が有機酸やガスに変化すると考えられる。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

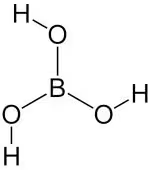

ホウ砂を水に溶かすとホウ酸B(OH)₃になる。ホウ酸は糖のような多価アルコールと錯体を形成する。この錯体はキレート結合ではなく、ホウ酸が糖のヒドロキシ基と結合した構造を持つ。糖は生物にとって必須だが、ホウ酸と錯体を作ると生理反応が阻害されるため、ホウ酸は殺虫剤などに利用される。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

土壌の保水性向上に関する新たな研究では、セルロースを低濃度水酸化ナトリウム下で凍結、クエン酸添加、溶解することで高強度構造を形成し、水や物質の出入りに優れた性質を持つことが示された。この研究から、霜柱と根酸の作用で土壌中でも同様の反応が起こり、保水性向上に繋がる可能性が示唆される。霜柱の冷たさと根酸がセルロースのヒドロキシ基周辺に作用することで、高pH条件下でなくても構造変化が起こる可能性があり、土壌の保水性向上に繋がる具体的な方法論の発見が期待される。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

鉄の炭素量の違いで銑鉄、鋼、錬鉄と呼び名が変わる。銑鉄は炭素含有量が高く、酸と反応しやすい。塩化鉄(Ⅱ)製造では、鉄(おそらく銑鉄に近いもの)に塩酸を反応させる。反応式は Fe + 2HCl → FeCl₂ + H₂ 。生成した塩化鉄(Ⅱ)水溶液に水酸化ナトリウムを加えると、水酸化鉄(Ⅱ)が沈殿する。反応式は FeCl₂ + 2NaOH → Fe(OH)₂ + 2NaCl。つまり、水酸化鉄(Ⅱ)は鉄、塩酸、水酸化ナトリウムから製造可能。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

アルコールとフェノールの違いは、ヒドロキシ基(-OH)の性質の違いにあります。アルコールのエタノールでは、酸素(O)が水素(H)を強く引き付けるため中性です。一方、フェノールでは、ベンゼン環が酸素を引っ張るため、酸素と水素の結合が弱まり、水に溶けると水素イオン(H+)が解離し酸性を示します。フェノールはこのように水素イオンが解離しやすい性質が、ポリフェノールの生理作用に重要な役割を果たします。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

銅などの金属は酸と反応して溶ける。この反応では、金属の表面の金属イオンが溶液中の酸と反応して、金属イオンの水和物(水に囲まれたイオン)となり、溶液中に放出される。一方、酸は水素イオンを失い、溶液中の水和水素イオンとなる。金属イオンと水和水素イオンが反応して、水素ガスを発生させる。この反応は、金属の表面に凸凹を作ったり、穴を開けたりするため、金属を溶かす。また、酸が濃ければ金属が溶ける速度も速くなる。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

腐植土における銅管腐食は軽微であるため、腐植質肥料による土壌改良が施された場所では塩化カリの影響は無視できる可能性があります。一般土壌に分類される腐植土は、土壌腐食速度が小さく、銅管への影響は限定的です。腐植質肥料が土壌環境に与える影響は、塩化カリの腐食作用を抑制する可能性があります。ただし、土壌環境や肥料の使用状況は多岐にわたるため、腐食リスクを完全に排除するには、個別の状況に応じた評価が必要です。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

植物は根酸を使ってタンニンを分解し、凝集したタンパク質を分散させて地力窒素を活用する可能性があります。しかし、石灰過多の土壌では根酸が石灰と優先的に反応するため、タンニンの分解が阻害され、地力窒素の発現が低下する可能性があります。さらに、石灰過多は微量要素の溶脱も抑制するため、分散したタンパク質の無機化も遅延する可能性があります。つまり、石灰過多は地力窒素の活用を阻害する要因となる可能性があります。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

リン酸過剰な土壌に腐植酸を施用すると、土壌中の炭酸石灰とリン酸石灰を溶解し、植物が利用しやすい形に変えます。また、腐植酸はアルミニウムイオンと結合し、土壌中に留まりながらリン酸を可溶化します。さらに、腐植酸は団粒構造を促進し糸状菌を活性化、糸状菌が分泌するシュウ酸もリン酸の可溶化を助けます。そのため、腐植酸の施肥はリン酸過剰な土壌の改善に有効と考えられます。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

土壌中の難溶性リン酸の蓄積対策として、ダイズ栽培に着目します。ダイズはラッカセイほどではないものの、Al型リン酸を吸収する能力があり、土壌pHが低いほど吸収量が増加します。また、ダイズは水はけと酸素供給の良い土壌を好むため、腐植質との相性が良く、リン酸吸収を促進する効果が期待できます。輸入ダイズに押される現状ですが、国内産ダイズの需要拡大も見据え、土壌改良と収益化の可能性を探ることが重要です。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

速効性リン酸肥料として知られるリン酸アンモニウム(燐安)は、リン酸とアンモニアの反応で製造されます。しかし、原料のリン鉱石からリン酸を抽出する過程で硫酸を使用するため、燐安には硫酸石灰(石膏)などの不純物が含まれます。

リン酸は土壌中で安定化しやすく過剰になりやすい性質を持つ上、燐安を用いると意図せず石灰も蓄積するため注意が必要です。土壌中のリン酸過剰は病気発生リスクを高めるため、施肥設計は慎重に行うべきです。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

牧草と園芸 第69巻第4号(2021年)掲載の「種子休眠・発芽の生理とメカニズム」(川上直人)では、種子休眠について解説している。種子休眠とは、好適な環境条件下でも発芽しない状態を指し、植物が生き残るための重要な生存戦略である。休眠には、種皮による水・酸素の透過制限、発芽抑制物質の存在、胚の未熟などが関与する。休眠打破には、光、温度、時間経過といった環境要因が関与し、種ごとに異なる複雑なメカニズムが存在する。特に、光受容体であるフィトクロムによる赤色光・遠赤色光の感知は、種子の発芽タイミングを制御する上で重要な役割を担っている。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

ボルタ電池は、金属のイオン化傾向の違いを利用して電気を発生させる装置です。この記事ではレモンを用いたボルタ電池を例に、その仕組みを解説しています。

レモンの酸性度により、亜鉛板と銅板はそれぞれイオン化し電子を放出します。亜鉛は銅よりもイオン化傾向が高いため、電子を多く放出しマイナス極となります。電子は導線を伝って銅板側へ移動し、そこで水素イオンと結合して水素ガスを発生させます。この電子の流れが電流となり、電球を光らせることができます。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

イネの葉面常在菌が合成するマンノシルエリスリトールリピッド(MEL)は、いもち病対策の鍵となる。MELは脂質と糖から合成されるが、脂質源は葉のクチクラ層を分解することで得られた脂肪酸、糖は葉の溢泌液に由来すると考えられる。つまり、常在菌はクチクラを栄養源として増殖し、MELを生産する。MELがあると様々な菌が葉に定着しやすくなり、いもち病菌のα-1,3-グルカンを分解することで、イネの防御反応を誘導する。このメカニズムを機能させるには、健全なクチクラ層と十分な溢泌液が必要となる。周辺の生態系、例えば神社や古墳の木々なども、有益な菌の供給源として重要な役割を果たしている可能性がある。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

ヤシャブシの葉は水田の肥料として利用され、果実にはタンニンが多く含まれる。タンニンは金属と結合しやすく、土壌中の粘土鉱物と結びつき、良質な土壌形成を促進する。つまり、ヤシャブシの葉を肥料に使うことで、水田の土作りが積極的に行われていた可能性が高い。しかし、現代の稲作では土作り不要論が主流となっている。この慣習の起源は不明だが、伝統的な土作りを見直すことで、環境負荷を低減し持続可能な農業への転換が期待される。関連として、カリウム施肥削減による二酸化炭素排出削減や、レンゲ米栽培といった土壌改良の事例が挙げられる。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

土壌の形成過程において、緑泥石は重要な役割を果たす。緑泥石は一次鉱物である雲母や長石などが風化・分解される過程で生成される二次鉱物で、粘土鉱物の一種である。緑泥石の生成は、カリウムやカルシウムなどの塩基が溶脱し、ケイ素とアルミニウム、鉄、マグネシウムなどが残留・再結合することで起こる。この過程で土壌は酸性化し、塩基は植物の栄養分として利用される。

緑泥石自体は風化しにくいため、土壌中に長期間残留し、土壌の骨格を形成する。また、緑泥石は保水性や通気性を高める効果があり、植物の生育に適した土壌環境を作る。特に、火山灰土壌では緑泥石が主要な粘土鉱物となり、その特性が土壌の性質に大きく影響する。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

コウジカビは、日本の発酵食品に欠かせない微生物である。米麹を作る際にデンプンを糖に変える酵素を分泌し、味噌や醤油、日本酒などの風味を作り出す。元々はイネの穂に付着するカビだったが、人間が選抜・培養することで家畜化され、現代社会に不可欠な存在となった。コウジカビはイネの他にムギなどにも存在するが、人間の生活に役立つ種は限られている。また、コウジカビは毒素を生成しない安全なカビであり、その特性を活かして食品だけでなく、医薬品やバイオ燃料の生産にも利用されている。このように、コウジカビは人間との共生関係を築き、多様な分野で活躍している有用な微生物と言える。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

イースト菌発酵液散布で耕盤層が破壊されるという農法の真偽を検証している。発酵による二酸化炭素発生で耕盤層を破壊するという説明には無理があり、他に要因があると考察。根による物理的破壊、酸による化学的破壊に加え、菌の活動で生成された酸素や有機酸、あるいは発酵液へのミミズの走性が耕盤層破壊に繋がっている可能性を挙げ、ミミズの行動範囲と誘引物質について更なる調査の必要性を示唆している。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

土壌分析の結果pHが中性でもスギナが繁茂する理由を、アルミナ含有鉱物の風化に着目して解説しています。スギナ生育の鍵は土壌pHの酸性度ではなく、水酸化アルミニウムの存在です。アルミナ含有鉱物は風化により水酸化アルミニウムを放出しますが、これは酸性条件下だけでなく、CECの低い土壌でも発生します。CECが低いと土壌中の有機物や特定の粘土鉱物が不足し、酸が発生しても中和されにくいため、粘土鉱物が分解され水酸化アルミニウムが溶出します。同時に石灰が土壌pHを中和するため、pH測定値は中性でもスギナは繁茂可能です。対照的にCECの高い土壌では、腐植などが有機物を保護し、粘土鉱物の分解とアルミニウム溶出を抑えます。つまり、pHだけでなくCECや土壌組成を総合的に判断する必要があるということです。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

落ち葉のハンバーグとは、ダンゴムシなどの土壌生物を利用して落ち葉を分解し、植物の栄養豊富な堆肥を作る方法です。ダンゴムシは落ち葉を食べて細かく分解し、糞として排出します。この糞には、植物の成長を促進する微生物や栄養素が豊富に含まれています。さらに、ダンゴムシの殻は炭酸カルシウムでできており、土壌にカルシウムを供給します。

この方法では、落ち葉を容器に入れ、ダンゴムシを投入します。ダンゴムシは落ち葉を食べて分解し、糞を堆積させます。数ヶ月後、落ち葉は分解され、ダンゴムシの糞と混ざり合った栄養豊富な堆肥ができます。この堆肥は、植物の生育を促進する効果があり、化学肥料や農薬を使わずに安全な方法で土壌を改良することができます。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

スイバは酸っぱい葉を持つ植物で、暖かくなると火炎のような花を咲かせる。その名は「3文字で心地よい音」の慣習に沿って、人にとって有用である可能性を示唆する。事典によると、スイバはシュウ酸を含み凍りにくいため、冬でも葉をつけ、早春に花を咲かせる。戦時中は重要な食料だったが、シュウ酸の過剰摂取は有害である。スイバの根は漢方薬としても利用される。また、酸性土壌の指標植物でもある。シュウ酸は還元剤として働き、根から出る酸は炭酸塩を溶かす性質を持つ。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

常に水に濡れた石表面に、コケを足場に草が生えている。草はコケに根付いているというより、くっついている状態。コケは仮根で体を支え、葉から水や養分を吸収する。石表面が水に浸ることで溶け出し、それをコケが吸収し、くっついた草もそこから養分を得ている。つまり、水→石→コケ→草という養分の流れが存在し、そのおかげで石表面の草も青々と育つと考えられる。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

硬いチャートの表面で土ができる過程を観察した記事の要約です。チャートの表面にコケが生え、その上に草が生育している様子が確認されました。コケは仮根でチャートに付着し、水分を保持することで、草の生育を可能にする土壌のような役割を果たしていると考えられます。さらに、草の根は有機酸を分泌し、チャートの風化を促進している可能性が示唆されました。これは、コケと草の共生関係が、硬い岩石の表面で土壌を形成する重要な要因であることを示唆しています。時間の経過とともに、この風化プロセスはチャートの表面を変化させ、新たな生命の基盤を作り出していくと考えられます。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

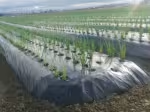

西日本豪雨で農作物に甚大な被害が出た中、京都北部のトウガラシ畑では、事前に「速効性の酸素供給剤」(過酸化石灰)を散布した区画で被害が劇的に軽減されました。この薬剤は水中で酸素を供給し、根の酸欠ストレスを和らげ、水が引いた後も植物を活性化。消石灰による土壌pH調整効果も。今後予想される台風や大雨から作物を守る有効な手段として、その活用が注目されています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

トチノキの実はサポニンが多く含まれ毒性を持つが、デンプンが豊富で、灰汁を使ったアク抜きにより食用となる。この「灰あわせ」は、実を水に浸した後、灰汁に浸すことでサポニンを溶出させる方法。灰汁のアルカリ性がサポニンの遊離を促す。この発見により雪国での永住が可能になった。灰は植物の金属系養分の酸化物塩や炭酸塩で、水に溶かすとアルカリ性を示す。薪を燃やした残りの灰には、リグニンなど木の成分が含まれている可能性がある。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

トチノキの実のアクの正体は、タンニンとサポニンである。特にサポニンは、界面活性作用で細胞膜を破壊する性質を持ち、人体に毒性がある。このため、生食はできない。しかし、縄文時代の人々は灰汁を用いたアク抜き方法を発見し、トチノキの実を貴重なデンプン源として利用した。サルでさえ食べないトチノキの実を、人は灰の活用によって食料とした。囲炉裏から得られる灰は、暖をとるだけでなく、食料貯蔵にも役立ち、人類の文化発展に貢献したと言える。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

塀のひび割れは、植物にとって格好の侵入口となる。写真のホトケノザのように、植物は垂直な壁面でもひび割れに根を張り成長する。植物の根から分泌される酸は、コンクリートの炭酸塩を溶かす作用があるため、風化を加速させる。ひび割れは酸素の侵入も容易にし、風化作用をさらに促進する。結果として、わずかなひび割れも植物の根酸と風化によって拡大し、塀のような人工物にとって深刻なダメージとなる。所有者にとっては、ひび割れの発生は早急な対応が必要な脅威と言える。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

温泉の成分が植物の生育に影響を与える可能性に着目し、温泉の成因を探る筆者は、従来の火山性・非火山性(深層地下水型)の温泉理論では、有馬温泉のような高塩濃度温泉を説明できないことに言及する。 地熱による地下鉱物の溶解や放射性鉱物の崩壊熱など、温泉の熱源と成分の関係に触れつつ、飛騨小坂の炭酸冷泉や良質な米との関連性を考察する。そして、既存の理論では説明がつかない有馬温泉の成因解明に、プレートテクトニクス理論の登場が大きな役割を果たすことを示唆し、更なる探求へと繋げる。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

作物の病原性細菌は、クオラムセンシング(QS)という細胞間コミュニケーション機構を用いて、集団での病原性発現を制御している。QSは、細菌が分泌するシグナル分子(オートインデューサー)の濃度を感知することで、集団密度を認識し、特定の遺伝子発現を協調的に制御する仕組みである。病原性細菌は、QSを介して毒素産生、バイオフィルム形成、運動性などを制御し、植物への感染を効率的に行う。一方、植物は細菌のQSシグナルを認識し、防御応答を活性化することで抵抗性を示す場合もある。そのため、QSを標的とした新たな病害防除戦略の開発が期待されている。具体的には、QSシグナルの分解、シグナル認識の阻害、QS関連遺伝子の発現抑制などが挙げられる。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

有機態窒素は、土壌中の窒素の約95%を占める重要な栄養素です。タンパク質やアミノ酸など、生物由来の有機化合物に含まれ、植物は直接利用できません。

有機態窒素は、微生物の分解活動によって無機態窒素(アンモニアや硝酸)に変換され、植物に吸収利用されます。この過程を「窒素無機化」と呼び、土壌の肥沃度に大きく影響します。

土壌中の有機物の量や種類、温度、水分、pHなどが窒素無機化の速度を左右します。適切な管理によって、有機態窒素を効果的に利用し、植物の生育を促進することができます。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

京都農販のTwitterで、酸素供給剤(過酸化石灰)を使った九条ネギのハウス栽培で成長に大きな差が出たことが報告された。酸素供給剤は水と反応し、消石灰と過酸化水素を発生させる。植物は過酸化水素からカタラーゼ反応で酸素を取り込み、同時に発生した消石灰は土壌pHを上昇させ、一部の微生物を殺菌する。これにより生育環境が改善され、肥料の吸収効率も高まる。酸素供給剤は土壌中で徐々に効果を発揮するため、大雨など病気になりやすい時期の予防にもなる。ただし、石灰であるため土壌中の石灰量に注意が必要で、過剰施用はカルシウム過剰による欠乏を引き起こす可能性があるため、pH調整には炭酸苦土などを代替利用すると良い。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

ボルドー液は、硫酸銅と消石灰の混合溶液から成る農薬である。硫酸銅は胆礬(硫酸銅(II)五水和物)を原料とし、酸化帯に存在し水に溶けやすい。消石灰は炭酸石灰から生成され、土壌pH調整に用いられる。ボルドー液は、消石灰の石灰乳に硫酸銅を加えて作られる。酸性条件で活発になるカビ対策として、硫酸銅の銅イオンの殺菌力を利用しつつ、消石灰でアルカリ性にすることで、酸性環境を好むカビの繁殖を抑える効果が期待される。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

土壌分析で高ECやリン酸過剰を示した場合、緑肥を栽培しすき込むことで改善が見込まれる。緑肥は土壌に高密度で根を張り巡らせ、リン酸などを吸収する。すき込み後は団粒構造の形成に寄与し、過剰分の悪影響を軽減する。しかし、炭酸石灰については、緑肥によって消費されるものの、植物体内でカルシウムは繊維質強化や酵素活性に利用され、最終的には土壌中に戻ってしまう。ミミズの働きで炭酸塩として再固定されるため、窒素やリン酸ほど顕著な減少は見られない。ただし、緑肥栽培による土壌物理性の向上、特に排水性向上により、過剰なカルシウムイオンが土壌深層へ移動する可能性がある。緑肥栽培は、硫酸石灰過多にも効果が期待できる。物理性の向上は、様々な土壌問題の解決に繋がる。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

囲炉裏の灰は、燃え残ったミネラル分で、肥料として活用されてきた。灰は水に溶けるとpHを上げ、土壌の酸性度調整に役立つ。これは現代農業で石灰を用いるのと同様の効果である。灰には様々なミネラルが含まれるため、石灰過剰のような問題も起こりにくい。昔の人の知恵である灰の利用は、pH調整以外にもミネラル供給源としての役割も果たし、現代農業にも応用できる可能性を秘めている。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

赤い川は土壌中の鉄分が水に溶け、鉄細菌の働きで水酸化鉄(Ⅲ)が生成されることで発生する。鉱山跡のズリ山に含まれる硫化鉱物が風化し硫酸を生成、土壌の鉄分を溶出させるケースもある。この硫酸は強い酸性で、周辺環境に悪影響を与える可能性があり、過去には鉱山からの硫酸流出で麓の産業が壊滅状態になった事例もある。質問者の畑付近にはマンガン鉱山跡が存在し、茶畑が広がっていることから、鉱山由来の酸性土壌が茶栽培に適した環境を提供している可能性が示唆される。赤い川周辺の植物には目立った生理障害は見られなかった。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

鉄細菌は、鉄イオン(Fe2+)を酸化鉄(Fe3+)に変換する過程で発生する電子を利用してエネルギーを得る土壌微生物です。水に溶けた鉄は水酸化鉄(Ⅱ)となり、鉄細菌はこれを水酸化鉄(Ⅲ)に酸化します。この酸化過程で生じた水酸化鉄(Ⅲ)は酸化皮膜となり、水面に油膜のような形で浮かびます。同時に、酸化鉄が沈殿することで川が赤く染まります。長い年月を経て、堆積した酸化鉄は褐鉄鉱となります。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

酸の強さは水素イオン濃度で決まり、pH値で表される。pH値が小さいほど酸性は強く、金属を溶かす力も高まる。これは酸が金属と反応し、水素ガスを発生させながら金属イオンを生成するためである。反応のしやすさは金属の種類によっても異なり、イオン化傾向の大きい金属ほど酸と反応しやすい。塩酸などの強酸は多くの金属を溶かすことができる一方、弱酸は反応性が低い。酸が金属を溶かす反応は、電池や金属の精錬など様々な分野で利用されている。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

奈良県天川村洞川の鉄鉱山跡訪問に際し、近隣の面不動鍾乳洞を探検。モノレールで登った洞窟内は鍾乳石でいっぱいだった。鍾乳洞は石灰岩が二酸化炭素を含んだ雨水で溶かされ形成される。溶けた炭酸カルシウムは洞窟内で方解石として再結晶化し、鍾乳石となる。天川村洞川は石灰岩地帯であることが判明。この土地で鉄鉱山がどう形成されたのか、また、村内でよく見かける白い石の正体についても考察したい。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

知人である石鹸会社経営者との再会をきっかけに、木村石鹸のキッチンクリーナー「SOMALI」を購入・使用した。ELLE a table誌の付録だったSOMALIは、柑橘系の香りで、オレンジオイルを含む天然由来成分で構成されている。使用感と成分から、オレンジの皮の油汚れ洗浄効果や、虫除け成分リモネンの話題へと発展。リモネンは柑橘類の皮に含まれ、スチロール樹脂を溶解する性質を持つ。油性インクを落とす効果もあることから、SOMALIの洗浄メカニズムは油汚れを溶解して除去することだと推測。今後様々な汚れへの効果を試したい。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

老朽化水田対策の要は、冬場湛水による土壌の還元化を防ぐこと。湛水すると硫酸還元菌が活性化し、硫化水素が発生、土壌中の鉄が反応し稲が吸収できない形になる。さらに硫化水素は稲の根に悪影響を与える。対策として、冬場は水を抜き酸素を供給することで硫酸還元菌の活動を抑制する。可能であれば、客土や堆肥で土壌改良を行う。さらに、老朽化の原因となる過剰な肥料成分を流出させるため、中干しを徹底する。日頃から土壌分析を行い、適切な肥料管理を行うことで老朽化の予防に繋がる。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

ヒマワリは景観だけでなく、緑肥としても優れた機能を持つ。特に土壌に蓄積した吸収できないリン酸を、吸収可能な形に変える効果がある。リン酸は有機質肥料や家畜糞に多く含まれ、過剰になりやすい。過剰なリン酸はカルシウム過剰によるミネラル欠乏や、有機態リン酸による様々なミネラルのキレート化で秀品率低下につながる。ヒマワリは菌根菌の働きでリン酸を可給化し吸収、土壌に残すことでリン酸量を減らしつつ可給態リン酸を増やす。無機リン酸の可給化には有機態リン酸分解菌資材、有機態リン酸にはクエン酸併用が有効と考えられる。これらの組み合わせで土壌のリン酸状態を改善できる。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

アジサイは梅雨の時期に美しく咲き、鮮やかな青色は土壌中のアルミニウムに由来する。雨は二酸化炭素を吸収し炭酸水となり、土壌の鉱物を溶かす。その過程で水酸化アルミニウムが放出され、梅雨の時期に土壌中に蓄積される。アジサイはアルミニウムを吸収し、青色色素を生成する。装飾花には生殖機能や光合成機能がないため、アルミニウムを蓄積することで、葉が動物に食べられるのを防ぎ、光合成効率を高めている可能性が考えられる。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

鉄は作物のアミノ酸合成や抵抗性向上に重要だが、過剰症は銅やマンガンの欠乏を引き起こすため、施肥には注意が必要。鉄過剰症は、過度な炭素循環農法や老朽水田で発生しやすい。鉄欠乏対策として、土壌に鉄吸収ストラテジーⅠ型かⅡ型で吸収可能な鉄を混ぜ込む方法が有効と考えられる。鉄は銅やマンガンと拮抗作用があるため、バランスが重要であり、無理やり吸収させるのは危険。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

土壌のCEC測定では酢酸アンモニウムで土壌中のミネラルをアンモニウムと交換する。しかし、硫安(硫酸アンモニウム)のような強酸塩を施肥すると、CEC測定以上のミネラルが交換され、苦土などの養分が溶脱する可能性がある。肥料偽装で革粉の代わりに硫安を使用していた事例では、残留性だけでなくミネラルの効きも弱まり、野菜の品質低下を招いていた可能性がある。つまり、アンモニア態窒素肥料は土壌への影響を考慮し、施肥する必要がある。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

米ぬかボカシを施肥すると、土壌中で様々な効果を発揮する。含まれる有機酸塩は速効性肥料として働き、植物にカルシウムやマグネシウムを供給する。さらに、有機酸は土壌中の難溶性リン酸を溶かし、植物に吸収されやすい形にする。ボカシに含まれる微生物は土壌微生物相を豊かにし、植物の生育を促進。デンプンやタンパク質、ビタミンなどの栄養成分も供給される。結果として、根の張りが良くなり、病害抵抗性も向上。生育が促進され、収量や品質の向上につながる。また、土壌構造も改善され、保水性や通気性が向上する効果も期待できる。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

酸素供給剤は過酸化カルシウム(CaO₂)を主成分とし、水と反応して過酸化水素(H₂O₂)を発生させる。土壌中のカタラーゼが過酸化水素を分解し、酸素(O₂)を供給することで根張りを促進する。マルチ栽培などで酸素不足になりやすい土壌に有効で、散水時に酸素供給剤を溶かすことで根への酸素供給を促す。副産物として消石灰(Ca(OH)₂)が生じ土壌pHが上昇するため、事前の石灰施用量には注意が必要。過酸化水素はキノコの難分解有機物分解にも利用されるため、木質資材が多い土壌では分解促進効果も期待できる。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

植物の根は様々な有機酸を土壌へ分泌し、栄養吸収を促進する。主要な有機酸として、クエン酸、リンゴ酸、シュウ酸などが挙げられる。これらの有機酸は、難溶性のリン酸塩や鉄、アルミニウムと錯体を形成し可溶化することで、植物による吸収を可能にする。また、根圏のpHを変化させ、養分の可溶性を調整する役割も持つ。分泌される有機酸の種類と量は植物種や生育環境によって異なり、土壌中の微生物相にも影響を与える。有機酸の分泌は、植物の養分獲得戦略において重要な役割を果たしている。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

酸は水素イオン(H+)を放出し、金属と反応する。金属の電子を奪う水素イオンは酸化剤として働き、電子を失った金属は酸化されてイオン化する。例えば、鉄と塩酸の反応では、鉄は電子を奪われ鉄イオン(Fe2+)になり、水素イオンは電子を受け取って水素ガス(H2)となる。鉄イオンは塩酸中の塩化物イオン(Cl-)と結合し、塩化鉄(FeCl2)を生成する。

この反応は、硫化水素(H2S)と鉄の反応にも見られる。硫化水素も酸性を示し、鉄から電子を奪い硫化鉄を生成する。肥料のpHは土壌への影響を及ぼすため、NPKだけでなく酸性度にも注意が必要である。生理的酸性肥料や肥料成分偽装の問題も、土壌の酸性化に繋がる可能性があるため、理解しておくことが重要。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

酸の強さは水素イオン(H⁺)の放出のしやすさで決まり、酸解離定数pKaの値が小さいほど強酸となる。放出されにくい炭酸は弱酸、塩酸は強酸に分類される。陰イオンの種類によってH⁺を引っ張る強さが変わり、酸の強さに影響する。例えば、硫酸(pKa=-3)は硝酸(pKa=-1.4)より強く、どちらも炭酸(pKa=6)より強い。酸解離定数は土壌中の反応を理解する上で重要で、例えば根酸が炭酸塩を溶かす現象や、硫酸苦土肥料の土壌への影響を説明する際に役立つ。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

硫安は水溶性のため即効性があるが、尿素は有機化合物のため土壌中のウレアーゼによる分解が必要で、肥効発現まで時間を要する。硫安は水に溶けると即イオン化するのに対し、尿素は酵素反応を経てアンモニアを生成し、アンモニウムイオンとなる。土壌の状態により分解速度は変わるが、尿素の肥効は硫安より遅い。ただし、尿素のモル質量は硫安の約半分なので、施肥量は半分で済む。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

木の枝を水に浸すと黒い液体が現れるが、これは木質のリグニンに由来するフェノール性化合物と考えられる。リグニンはフェノール類が複雑に結合した高分子で、土壌の団粒構造形成に寄与する。剪定した枝から出る黒い液体もフェノール性化合物だが、肌への刺激があるため、自然分解されたものが利用できれば理想的。今後はリグニンの分解過程について掘り下げる。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

強酸性肥料や有機酸の分泌により、栽培中に土壌pHが低下する可能性がある。特にトマトなどの長期栽培では収穫後期にカルシウム吸収が低下し、しり腐れ病が発生しやすい。これを防ぐため、く溶性石灰を施すことで土壌のpHを維持する。このく溶性の石灰が土壌のpH変化を抑える特性を「緩衝性」と呼ぶ。緩衝性のある土壌では、pHの低下による作物への影響を軽減できる。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

京都農販のブログ記事は、マルチ栽培における酸素剤の効果について解説しています。酸素剤(過酸化カルシウム)は水と反応し、水酸化カルシウムと過酸化水素を生成します。過酸化水素は分解して酸素を放出するため、土壌への酸素供給が可能になります。これにより、根の発育が促進され、健全な生育につながります。特に雨が多い時期には、土壌中の酸素が不足しがちになるため、酸素剤の使用は有効な対策となります。酸素供給に加えて、カルシウム補給や土壌pHの調整といった効果も期待できます。マルチ栽培と組み合わせることで、生育環境を改善し、より良い作物の収穫を目指せます。