/** Geminiが自動生成した概要 **/

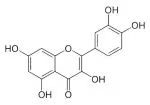

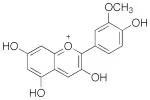

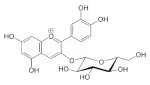

カカオ豆は渋み・苦みを持つため、発酵を経て食用となる。発酵過程では、バナナの葉で包まれたカカオ豆の表面が白/紫色から褐色に変化する。この色の変化は、フラボノイドの変化を示唆する。紫色はアントシアニン系色素、白色は紫外線吸収色素であるフラボノイドに由来すると考えられる。そして褐色は、フラボノイドが重合したタンニンによるものだ。発酵には酵母、乳酸菌、酪酸菌が順に関与し、乾燥工程では芽胞細菌が関与する。全工程で糸状菌も関与する可能性があるものの、影響は小さい。