/** Geminiが自動生成した概要 **/

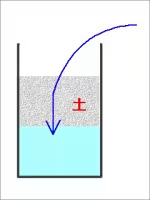

米不足が深刻化する中、減反政策で畑に転換された田の復元が急務と筆者は訴える。畑から田への復元は、水持ちに不可欠な「鋤床層」の形成が難題で、畑作では鋤床層が邪魔になるという矛盾がある。ネギとイネの輪作で不調が増えるのは、肥料残留による根腐れなど土壌問題が原因と推測され、田の復元が容易でないことを示唆。水田の水持ち維持と不要成分の効率的な排出を可能にする技術の確立が喫緊の課題だと結んでいる。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

米不足が深刻化する中、減反政策で畑に転換された田の復元が急務と筆者は訴える。畑から田への復元は、水持ちに不可欠な「鋤床層」の形成が難題で、畑作では鋤床層が邪魔になるという矛盾がある。ネギとイネの輪作で不調が増えるのは、肥料残留による根腐れなど土壌問題が原因と推測され、田の復元が容易でないことを示唆。水田の水持ち維持と不要成分の効率的な排出を可能にする技術の確立が喫緊の課題だと結んでいる。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

沖縄の深刻な問題であるサトウキビ畑からの赤土流出は、亜熱帯特有の気候条件により有機物が土壌に定着しにくいことが原因です。そこで、豊富なアルミナ鉱物を含み有機物の分解を抑える効果が期待できる桜島の火山灰に着目しました。しかし、地理的な問題から輸送コストが課題となります。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

玄米の水稲と陸稲の食品成分の違いを、文部科学省の食品成分データベースを基に考察しています。陸稲は水稲に比べ、炭水化物が少なくタンパク質が多いことが分かりました。これは、水田の水による冷却効果が関係している可能性も考えられます。今後、飼料米として陸稲の栽培が増える可能性がありますが、ミネラル豊富な日本の土地を生かすため、水稲栽培の利点も見直す必要があるでしょう。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

米ぬかに含まれる食物繊維は、セルロース、ヘミセルロース、ペクチンなどです。腸内細菌叢への影響は成分によって異なり、セルロースは発酵しにくい一方、ペクチンは完全に発酵されます。ヘミセルロースはコレステロール低下作用も持ちます。米ぬかは廃棄されがちですが、栄養価が高く、食料自給率向上や肥料依存軽減にも役立つ可能性があります。ただし、リン酸を多く含むため、有機質肥料としての使用は注意が必要です。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

こめ油にはスーパービタミンEと呼ばれる「トコトリエノール」が豊富に含まれています。トコトリエノールは一般的なビタミンE(トコフェロール)と比べて抗酸化作用が40〜60倍高く、こめ油が酸化しにくい理由の一つと考えられています。また、抗がん作用や動脈硬化の改善効果も期待されています。トコトリエノールはこめ油やパーム油など限られた油にしか含まれていない貴重な栄養素です。国内の米消費量が減少している現状は、この貴重な栄養素を摂取する機会を失っていると言えるでしょう。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

腐植酸は土壌中のリン酸固定を抑制する効果があります。腐植酸はアルミニウムイオンと結合し、土壌からリン酸と結合しやすいアルミニウムを減らすためです。ラッカセイ栽培では、腐植と石灰を施用することで、リン酸の有効性を高め、ラッカセイのポテンシャルを引き出す可能性があります。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

土壌分析でリン酸値が高い場合、Ca型リン酸が多く病気リスクも高まります。記事で紹介されたラッカセイはAl型リン酸を利用できるため、石灰過剰の土壌ではリン酸値改善効果は期待できません。石灰過剰だと土壌pHが上がり、ラッカセイがAl型リン酸を溶解しにくくなるからです。リン酸値改善には、まず石灰値の適正化が必要です。鶏糞など酸性資材の活用も検討しましょう。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

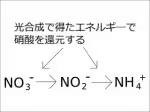

水田では、酸素不足のため土壌が還元状態になりやすく、硫化水素が発生しやすくなります。土壌中の物質は、還元されやすい順に、硝酸イオン、マンガン、鉄、硫酸イオン、二酸化炭素と還元されます。

鉄は硫酸イオンより還元されやすいので、鉄が存在すれば硫化水素の発生は抑えられます。つまり、土壌に鉄を供給したり、鉄の酸化還元をコントロールすることが重要になります。

土壌の物理性を改善することで、硫化水素やメタンの発生を抑制できる可能性があり、そのメカニズムについて、今後の記事で解説していく予定です。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

レンゲ米栽培の田で、今年も収穫を得ることができた。例年より収量が多い地域だったが、観測対象の田は減肥+追肥無しで増収、土壌物理性の向上の可能性を感じさせる結果となった。

課題は、減肥加減の調整と、倒伏対策である。収穫直前の稲わらを見ると、まだ緑色が残っており、更なる減肥の可能性がある。一方で、浅植えの箇所が倒伏しており、機械収穫のロス削減のためにも、倒伏対策が急務である。

来年はレンゲ栽培方法の変更も検討し、更なる改善を目指す。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

日本の稲作は大規模化が進んでいるが、地力維持の負担増加が懸念される。大規模農家にとって、冬期の労働集約的な地力向上策は現実的ではない。そこで、簡易的な土壌物理性改善方法の確立が急務となっている。解決策の一つとして、ヤシャブシの葉のようなタンニン豊富な有機物資材の活用が挙げられる。この方法は、大規模化に対応しながら、土壌の物理性を向上させる可能性を秘めている。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

この記事は、飼料用トウモロコシ栽培における家畜糞利用の長期的なリスクを論じています。筆者は、家畜糞の多用は初期には土壌を豊かにする一方、10年程でマンガン欠乏を引き起こし、収量低下を招くと指摘します。原因は、糞中の硝酸態窒素による土壌酸化の影響です。解決策として、稲作による土壌洗浄を提案します。水田への入水は、過剰な硝酸態窒素の除去と微量要素の供給を促し、土壌環境を改善します。このように、伝統的な稲作と組み合わせることで、持続可能な飼料用トウモロコシ栽培が可能になると結論づけています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

日本の農業は肥料不足が深刻化しているが、土壌改善により改善の余地は大きい。土壌劣化により保肥力が低下し、必要以上の施肥が必要となっている現状がある。土壌分析を活用し、リン酸やカリウムの使用量を見直すべきである。窒素は土壌微生物による窒素固定で賄える可能性がある。日本の豊かな水資源を活用した土壌改善は、肥料使用量削減の鍵となる。慣習的な栽培から脱却し、土壌と肥料に関する知識をアップデートすることで、省力化と生産性向上を実現できる。今こそ、日本の農業の転換期と言えるだろう。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

記事は、稲作の自動化技術の進展について述べています。特に、水位管理の自動化に焦点を当て、水位センサーを用いた実験を紹介しています。

著者は、水位センサーモジュールを購入し、Micro:bitに接続して水位の変化を数値化できることを確認しました。水位の変化に応じて、Micro:bitに表示される数値が変化することを実験を通して明らかにしています。

記事は、水位センサーの仕組みの詳細には触れていませんが、今後の調査課題としています。稲作における自動化技術の可能性を探る内容となっています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

飼料と有機質肥料の原料が重複しているため、飼料不足は有機質肥料の入手難航に繋がる可能性があります。特に、大豆粕はホウ素供給源となる貴重な有機質肥料ですが、飼料需要が高まれば、大根などホウ素要求量の多い作物への影響が懸念されます。川の資源を活用できる分、栽培への影響は畜産より少ないかもしれませんが、飼料米や大豆ミートなど、栽培と畜産を包括的に捉えた対策が求められます。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

この記事は、飼料米に含まれないカロテノイドを補う方法として、遺伝子組み換え作物であるゴールデンライスに着目しています。

筆者は、飼料米とトウモロコシの違いを比較し、カロテノイドを多く含むパプリカは海外依存度が高いため、飼料米の代替にはならないと述べています。

そこで、ビタミンA(ベータカロテン)を豊富に含むよう遺伝子組み換えされたゴールデンライスが、トウモロコシの利点を補完する可能性があると指摘しています。

さらに、ゴールデンライスに使われている遺伝子の由来やカロテノイドの含有量など、詳細な情報についてさらに調べていく意向を示しています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

この記事は、日本の猛暑の中での稲作の可能性と、飼料高騰による飼料米への注目について論じています。

著者は、稲作が水資源を活用し、低肥料栽培を可能にすること、猛暑に強く、土壌環境を向上させること、機械化が進んでいることなどを挙げ、その利点を強調しています。

さらに、飼料米の栄養価に関する研究に触れ、飼料米とトウモロコシの栄養価の違い、特にビタミンA合成に関わるカロテノイド含有量の違いに着目しています。

結論は示されていませんが、飼料米が畜産の飼料としてどの程度代替可能なのか、今後の研究に期待が持たれるとしています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

ブナシメジの廃菌床の活用法に着目した記事。ブナシメジは抗菌作用のある揮発性物質VAを生成し、特にキャベツの黒すす病菌に有効。廃菌床にもVAが含まれる可能性が高く、大量廃棄されている現状は資源の無駄。白色腐朽菌であるブナシメジの廃菌床はリグニン分解済みで、水田への施用によるレンゲ栽培や米の品質向上、ひいては二酸化炭素排出削減、農薬使用量削減にも貢献する可能性を提示。休眠胞子が大半を占める廃菌床は、作物への悪影響がない限り積極的に活用すべきと結論づけている。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

肥料選びに迷う際は、開発の経緯も参考にすべきである。例えば、光合成促進を目的とするなら、ヘム合成材料であるアミノレブリン酸を主成分とする肥料が適している。一方、各種アミノ酸混合肥料は、災害後の回復促進にも有効だ。アミノレブリン酸は元々は除草剤として開発され、低濃度で生育促進効果が見つかった経緯を持つ。そのため、高濃度散布はリスクを伴う可能性がある。生育促進と災害回復では肥料の使い分けが重要で、前者はサプリメント、後者は運動後や風邪時に摂取するアミノ酸食品に例えられる。つまり、状況に応じて適切な肥料を選択することが重要である。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

ミカンの秀品率向上に向け、発根に不可欠な亜鉛の土壌不足が判明。微量要素だが過剰症に注意が必要なため、通常の肥料での補給は難しいという新たな課題が浮上した。記事では、大豆粕を含む廃菌床堆肥が、亜鉛の有効な供給源となる可能性を提案している。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

奈良県宇陀市の曽爾高原は、倶留尊山と亀山の麓に広がる高原で、秋のススキの名所として知られています。毎年春に行われる山焼きによってススキ草原が維持されており、これは歴史的に建築材料としてススキを育てていたことに由来します。山焼きはススキの生育を促進し、他の植物の成長を抑制する効果があります。

著者は、長年ススキ栽培が続けられた土壌の状態に興味を持ち、森になるポテンシャルを秘めた特異な土壌について考察しています。そして、高原を訪れ、実際に土壌を観察しようとしています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

米油で揚げた揚げ物は、菜種油と比べてさっぱりとした食感になる。その理由は、米油に含まれる成分や脂肪酸構成にあると考えられる。米油はγ-オリザノールやフェルラ酸を含み、アクロレインの発生量が少ない。脂肪酸組成は、菜種油粕と比べて飽和脂肪酸と多価不飽和脂肪酸が多い。特にミリスチン酸の存在が注目される。米油は米ぬかから作られるため、米ぬか自体にもまだ知られていない可能性が秘められていると考えられる。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

アオサは肥料として利用価値があり、特に発根促進効果が注目される。誠文堂新光社の書籍と中村和重氏の論文で肥料利用が言及され、窒素、リン酸、カリウムなどの肥料成分に加え、アルギン酸も含有している。アルギン酸は発根や免疫向上に寄与する可能性がある。リグニン含有量が少ないため土壌への影響は少なく、排水性やCECを改善すれば塩害も軽減できる。家畜糞でアオサを増殖させれば、肥料活用と同時に二酸化炭素削減にも貢献し、持続可能な農業に繋がる可能性がある。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

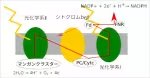

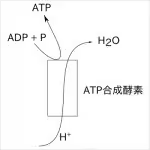

光合成の明反応は、葉緑体のチラコイド膜で起こり、光エネルギーを化学エネルギーに変換する過程です。光エネルギーは、クロロフィルなどの色素によって吸収され、電子を高エネルギー状態に励起します。励起された電子は電子伝達系を移動し、その過程でATP(アデノシン三リン酸)とNADPHが生成されます。水分子は分解され、電子伝達系に電子を供給し、酸素が発生します。生成されたATPとNADPHは、続く暗反応で二酸化炭素から糖を合成する際に利用されます。つまり、明反応は光エネルギーを利用して、暗反応に必要なエネルギーと還元力を供給する役割を担っています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

酸素供給剤は過酸化石灰から発生する過酸化水素がカタラーゼ酵素によって酸素と水に分解されることで効果を発揮する。カタラーゼは、過酸化水素を酸化し電子を受け取ることで無害化する。この反応において、カタラーゼの補酵素としてヘムとマンガンが機能し、電子を受け取る役割を果たす。つまり、マンガンが欠乏しているとカタラーゼの働きが弱まり、酸素供給剤の効果が十分に発揮されない可能性がある。オキシドールのような過酸化水素を主成分とする消毒液も同様のメカニズムで効果を発揮するため、マンガンは重要な役割を担っている。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

京都北部舞鶴の土壌・水質に関する考察記事です。

グローバック栽培を含む水耕栽培では、原水のpH調整が重要とされます。舞鶴の一部施設では、背後の山が塩基性の斑れい岩地質であるため、原水pHが7.5と高い事例が報告されました。これは、塩基性火成岩に含まれる鉱物がpHを高める可能性を示唆します。

また、この塩基性火成岩地域ではカリウムを含む鉱物が少ないため、露地栽培の土壌分析でカリウム不足の傾向が見られます。栽培者は、川の水からのミネラル供給を考慮しつつも、カリ肥料の意識的な投入が重要であると指摘しています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

バリダマイシンAは菌のトレハロース分解酵素を阻害する農薬である。トレハロースは高ストレス環境下で菌がグルコースから合成し、タンパク質の安定化に利用する。普段はエネルギー源であるグルコースを、ストレス下では安定化のためにトレハロースに変換し、ストレスから解放されると分解して再びグルコースに戻す。バリダマイシンAはこの分解を阻害することで、菌を餓死させる。

しかし、菌にとって低ストレス環境下ではトレハロースは合成されないため、バリダマイシンAの効果は疑問視される。作物感染時は、作物の防御反応により菌にとって高ストレス環境となる可能性が高いため、バリダマイシンAは有効と考えられるが、低ストレス環境下での効果は不明である。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

植物の生育には二価鉄が重要で、安山岩・玄武岩質火山由来の土壌が適している。しかし、海底火山の痕跡がある山周辺の土壌も生育に良い可能性がある。海底火山はプレート移動で隆起し、玄武岩質になるため鉄分が豊富。高槻市の山で実例を確認。水源に海底火山の地質がある土地は特に恵まれている。三波川変成岩帯も鉄分に富む。徳島のある地域は海底火山由来の地質で、土地の優位性を裏付けている。地質と栽培の関係を理解するため、GPSで地質を確認できるツール「Soil & Geo Logger」を作成。周辺の地形や地質への意識で、新たな発見があるかもしれない。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

光合成の明反応後編では、電子伝達系に関わる物質の詳細が説明されている。シトクロムb6f複合体にはヘム鉄を含むシトクロムが、プラストシアニンには銅が、フィレドキシンには鉄-硫黄クラスターが含まれ、それぞれ電子の運搬役を担う。これらの物質の合成にはグルタミン、マグネシウム、二価鉄、マンガン、カルシウム、硫黄などが必要となる。特に、これまで注目されてこなかった二価鉄の重要性が示唆されている。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

この記事では、光合成の明反応に関わる必須元素を解説しています。明反応は、水から電子を取り出しNADPHを生成する過程で、マンガンクラスターが水の分解にマンガンを必要とすることを説明しています。さらに、光化学系ⅠとⅡではクロロフィルが光エネルギーを吸収するためにマグネシウムが必須であることを述べています。加えて、高エネルギー反応に伴う活性酸素対策としてカロテノイドが存在し、βカロテンは炭素と水素のみで構成されていると補足しています。これらの元素の供給が光合成、ひいては植物の生育に不可欠であることを示唆しています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

キノコ栽培後の廃培地は、リグニン分解が進み土壌有機物蓄積に重要なフェニルプロパノイドを含む貴重な資源だが、現状は産業廃棄物として焼却処分されている。これは、植物が固定した二酸化炭素を放出するだけでなく、土壌改良材としての活用機会も失う二重の損失となる。キノコ栽培の活性化と廃培地の有効活用は、地方創生に貢献し、大気中の温室効果ガス削減にも繋がる可能性を秘めている。ただし、廃培地を堆肥として利用するには、作物との窒素競合を防ぐため適切な処理が必要となる。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

粘土鉱物肥料に含まれる黒っぽい砂の正体について考察している。火山灰由来の粘土鉱物肥料に着目し、火山灰に含まれる黒っぽい鉱物として角閃石と輝石を候補に挙げ、特に角閃石について詳しく分析。角閃石は風化によってバーミキュライト、さらにカオリナイトへと変成する。バーミキュライトは保肥力が高い粘土鉱物である一方、カオリナイトは保肥力が低い。角閃石の中心部はバーミキュライト、表面はカオリナイトに変成するという研究結果から、風化の進行度合いによる変化が示唆される。角閃石肥料が植物によって利用され、変成した鉱物に腐植が取り込まれると良質な土壌が形成される可能性があるが、実現可能性は不明。また、黒い砂が本当に角閃石であるかは断定していないものの、有色鉱物であればミネラル供給源となるため、肥料としての価値は高いと推測している。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

齋藤亮子氏による電子書籍第3巻「地質と栽培」が発刊。夫である齋藤氏が受け取った一通のメールをきっかけに、福井県への旅、そして各地の地質や岩石探訪が始まった。東尋坊の柱状節理、赤土、火山灰、フォッサマグナなど、多様な土地を巡り、土壌と地質の関係を探求する旅の記録をまとめたもの。岩石を知ることは土を知ること、ひいては栽培の土台を知ることになるという気づきから、一見無関係に思える地質や日本の成り立ちまでも探求対象となる。52記事、約267ページの内容には、著者の旅の思い出も深く織り込まれている。栽培への直接的な結びつきは不明瞭ながらも、一見関係ない事を知ることで得られる情報の重要性を説く。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

エンドファイトは植物体内で共生する菌類で、植物に様々な利益をもたらします。植物は光合成産物を菌に提供する代わりに、菌は土壌から吸収しにくいリン酸やアミノ酸などを植物に供給します。さらに、エンドファイトは植物の免疫系を刺激し、病原菌への抵抗力を高め、発根も促進します。中には、植物を昆虫から守る物質や窒素を固定する菌も存在します。

しかし、エンドファイトとの共生は、一般的な栽培環境では難しいようです。共生菌は多様な植物が生育する環境に多く存在し、栽培土壌には少ない傾向があります。また、土壌中に硝酸態窒素やショ糖が豊富にあると、共生関係が成立しにくいこともわかっています。そのため、水溶性窒素を含む堆肥での土作りは、エンドファイトとの共生を阻害する可能性があります。さらに、エンドファイトと植物の共生関係には相性があり、すべての植物が共生できるわけではありません。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

植物は銅を利用して難分解性有機物リグニンを合成し、自らを害虫や病原菌から守る。キノコは銅を利用してリグニンを分解する。廃菌床はキノコ栽培後の培地で、キノコが生え終わった後もリグニン分解のポテンシャルが残っている。これを土壌に混ぜ込むことで、土壌はフカフカになり、植物の側根や毛細根の生育が促進される。さらに、廃菌床に残存する銅を作物が吸収することで、植物はより強くなり、病害虫への抵抗力が高まる。この一連の流れは、銅を介した植物とキノコのリグニンをめぐる攻防の延長線上にあると言える。ボルドー液のような銅製剤は、このメカニズムを応用した農薬である。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

バリダマイシンAは、糸状菌の細胞壁合成を阻害する抗生物質農薬で、うどんこ病に高い効果を示す。耐性菌出現リスクが低いとされ、有機JASで使用可能なため注目されている。しかし、うどんこ病菌の細胞壁合成に関わる酵素の遺伝子に変異が生じると抵抗性を獲得してしまう。そこで、バリダマイシンAと他の作用機構を持つ農薬を組み合わせることで、耐性菌出現リスクを低減し、持続的な防除効果を目指す研究が進められている。他の農薬との混合散布やローテーション散布は、うどんこ病の防除において重要な戦略となる。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

酵素は触媒反応で物質を変化させエネルギーを獲得する。その中心は電子の獲得と利用。電子伝達系では、糖から電子を取り出し、水素イオンの濃度差を利用してATPを生成する。電子は粒子と波動の二重性を持つため、量子力学的な理解が必要となる。酵素反応では、量子トンネル効果により、通常必要なエネルギーを使わずに基質から電子を取り出せる。つまり、酵素が持つ特異的な構造が、量子トンネル効果を促進し、効率的なエネルギー獲得を可能にしていると考えられる。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

バリダマイシンAは、トレハロース分解阻害による殺菌作用を持つ農薬だが、植物の抵抗性(SAR)も誘導する。ネギ等の切断収穫後の消毒に慣習的に用いられるが、これはSAR誘導による予防効果と合致する。SAR誘導剤であるプロベナゾールと同様に、バリダマイシンAもサリチル酸の上流で作用すると推定される。植物の免疫は防御タンパク質の合成によるもので、農薬に頼る前に栽培環境や施肥を見直すことが重要である。適切な施肥設計と緑肥活用による土壌環境調整は、農薬の使用回数削減に繋がる。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

植物の細胞壁成分リグニン合成は、複数の金属酵素が関わる複雑な過程である。リグニンモノマー(モノリグノール)はペルオキシダーゼ(鉄)もしくはラッカーゼ(銅)により酸化され、重合を繰り返してリグニンになる。モノリグノールはベンゼン環を持ち、フェニルプロパノイドに分類される。フェニルプロパノイドは芳香族アミノ酸であるフェニルアラニンから合成され、その前段階として光合成(マンガン、鉄が必要)や、シロヘム(鉄)が関与するアミノレブリン酸合成経路が重要となる。このように、リグニン合成は鉄、銅、マンガン等の金属、そして光合成産物が必須である。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

台風で倒伏しないイネの茎の強度向上にシリカが注目される一方、玄武岩質地質ではシリカ濃度が低いという矛盾から、土壌中の「ケイ酸塩の構造」に焦点を当てる記事。ケイ酸塩を、単独型のネソケイ酸塩(かんらん石)から、直鎖・複鎖型のイノケイ酸塩(輝石・角閃石)、平面的網状型のフィロケイ酸塩(粘土鉱物)、そして立体的網状型のテクトケイ酸塩(長石・石英)まで、5つの主要な構造に分類し、それぞれの結合形態、含有ミネラル、含水性、風化しやすさといった特徴を詳細に解説。植物が吸収しやすいシリカは、単純な土壌中の量だけでなく、その具体的なケイ酸塩構造が鍵であることを示唆します。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

長野県栄村小滝集落では、特別な農法により高品質な米が栽培され、台風による倒伏被害もほとんど見られなかった。倒伏した一部の水田と健全な水田の違いは、赤い粘土の客土の有無であった。イネの倒伏耐性向上に有効とされるシリカに着目すると、赤い粘土に含まれる頑火輝石やかんらん石などの鉱物がケイ酸供給源となる可能性がある。これらの鉱物は玄武岩質岩石に多く含まれ、二価鉄やマグネシウムも豊富に含むため、光合成促進にも寄与すると考えられる。赤い粘土に含まれる成分が、米の品質向上と倒伏耐性の鍵を握っていると考えられるため、イネとシリカの関係性について更なる調査が必要である。ただし、玄武岩質土壌はカリウムが少なく、鉄吸収が阻害されると秋落ちが発生しやすい点に注意が必要。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

本記事は、グルタミン酸、システイン、グリシンからなるトリペプチド「グルタチオン」が植物の光合成に与える影響を考察します。国立研究開発法人科学技術振興機構(JST)のニュース記事を引用し、植物の光合成時に発生する活性酸素が、グルタチオンの抗酸化作用と組み合わさることで光合成を活性化し、生育を向上させることを解説。さらに、グルタチオンが光合成産物の体内移動量を増加させる効果も示唆されています。今後は植物体内でのグルタチオン生合成経路の解明に期待を寄せています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

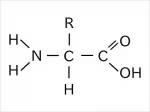

アミノ酸「セリン」の生合成について解説する記事です。セリンは、ヒドロキシメチル基を持つ極性アミノ酸で、解糖系の中間体である3-ホスホグリセリン酸から合成されます。その際、グルタミンがアミノ基供与体として重要な役割を果たします。解糖系は光合成産物である糖からエネルギーを取り出す最初の反応であり、セリンなどのアミノ酸合成には糖の一部が消費されます。筆者は、この経路が、アミノ酸肥料メーカーが「施肥により植物が糖をアミノ酸合成に使うのを回避し、生育を促進する」という営業文句の根拠となり得ることを示唆しています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

アミノ酸はタンパク質の構成要素であるだけでなく、個々のアミノ酸自体が植物に様々な影響を与える。例えば、プロリンは乾燥ストレス時に細胞内に蓄積し、植物の耐性を高める。また、チロシンは植物ホルモンであるサリチル酸の前駆体であり、サリチル酸は植物の病害抵抗性や成長に関与する。このように、アミノ酸は単なる材料ではなく、植物の様々な生理機能に直接関わる重要な役割を担っている。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

ブログ記事「粘土鉱物を理解する旅3」では、栽培に有用な粘土鉱物がアルミノ珪酸塩である長石が変質したものと解説しています。長石に含まれるアルミニウムは高い結合力で土壌中の腐植を蓄積し、これにより土壌の物理性が高まり、栽培に有利に働きます。火成岩の多く、特に安山岩や玄武岩には長石が豊富に含まれるため、これら由来の土壌は栽培に適していると言えます。実際に、関東ローム層は富士山由来の玄武岩質的安山岩の火山灰で形成されており、この理論が土壌のメカニズム解明に繋がることを示しています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

生物は常に活性酸素を発生しており、これは呼吸によるエネルギー産生の副産物である。活性酸素は細胞を傷つけるため、老化や病気の原因となる。しかし、生物は活性酸素を完全に排除するのではなく、免疫や細胞の情報伝達などにも利用している。活性酸素の発生源や種類、細胞への影響、そして生物がどのように活性酸素を利用し、防御しているかを理解することは、健康維持や病気予防に繋がる。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

牛糞堆肥の土作りにおける価値を、乾燥ストレスと高塩ストレスの観点から再考する。植物は乾燥/高塩ストレスによりプロリンを合成し、これが虫の食害を誘発する。牛糞堆肥は硝酸態窒素や塩分を多く含み、ECを高め高塩ストレスを招き、結果的にプロリン合成を促進、虫を引き寄せる。また、プロリン合成の材料となる硝酸根も供給するため、一見健全な成長を促すが、実際は虫害リスクを高めている。つまり、窒素過多や牛糞堆肥過剰施用で虫害が増えるのは、高塩ストレスによるプロリン合成促進が原因と考えられる。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

飛騨小坂の巌立峡「巌立」は、約5.4万年前の御嶽山噴火でできた溶岩地形。記事では、溶岩流先端の絶壁に注目し、その理由を解明。詳細な観察や地図、地質図の分析から、川の激しい侵食作用により、連続していた溶岩流が分断され、現在の絶壁が形成されたと解説。川が今も削り続ける、その地質学的プロセスを考察する。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

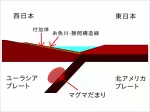

日本列島は、ユーラシア大陸東端がプレートの衝突によって分離、二つの島となり、その後再び衝突して形成された。この衝突で生まれた巨大な溝「フォッサマグナ」は、激しい火山活動によって火山灰で埋め立てられ、特徴的な地質と土壌を生み出した。フォッサマグナ西側の西日本は付加体によって隆起し、岐阜の最古の石や滋賀・奈良の石灰岩地形、京都のチャートなどが見られる。一方、フォッサマグナ内部は火山灰質の地層が6000m以上堆積し、長野県栄村の深い腐植層を持つ黒ボク土もこの成り立ちと関連する。西日本と東日本では地質・土壌が大きく異なるため、フォッサマグナは日本列島の形成を理解する上で重要な地域と言える。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

タデ科の植物、特にシュウ酸を多く含む種が、草刈り後の裸地などに先駆的に出現する意義について考察されています。著者は、これらの植物がシュウ酸によって土壌の酸化還元状態に影響を与えている可能性を推測しています。

シロザは収穫後の畑によく出現する植物です。窒素を多く吸収し、土壌をアルカリ化させる性質を持ちます。これは、収穫によって窒素が不足し酸性化しやすい土壌環境を改善する役割を果たしています。また、シロザを土に混ぜ込むことで緑肥として活用できるため、土壌改良に貢献する植物と言えます。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

肥料の原料調査から石への興味が湧き、建築資材としての石、特に壁土に着目した筆者は、飲食店の壁土に小石を見つける。過去に建築家から、珪藻土の壁は湿気を吸放出するため、調理の多い店舗で木材の劣化を防ぐのに有効だと教わった経験を記す。珪藻土は藻類の死骸が堆積した二酸化ケイ素で、石材の主要成分でもある。筆者は石材への関心を深め、グリーンタフや火山灰土、シリカゲルなどの関連情報にも触れている。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

黒ボク土は養分が少なく、アルミニウム障害により栽培しにくいとされる。しかし、保肥力が高いため相対的に養分は豊富であり、火山灰土壌の桜島でも作物が育つことを考えると、栽培の難しさは土壌そのものよりも肥料慣習の変化によるところが大きいのではないか、という考察を展開している。伝統野菜の存在や、養分が少ない土壌でも栽培が行われている例を挙げ、通説への疑問を呈している。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

ミャンマーの土壌ポテンシャルは、花崗岩に含まれるボーキサイトによるラテライト(紅土)形成の影響で低い。建築石材に茶色の花崗岩が多く見られ、これはボーキサイトを含むためと考えられる。ボーキサイトは酸化アルミニウムを主成分とし、風化するとラテライトとなる。ラテライトは農業に不向きな土壌として知られる。ミャンマーで真っ赤な土の畑が少ないのは、この土壌の栽培困難性によるものと推測される。地質図からもボーキサイトの存在が示唆されている。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

連日の大雨で、土壌への窒素補給を想起する。雨は例年通り降るもので、積乱雲の上昇気流と対流圏界面が関係する。雲粒はエアロゾルを核に形成され、落下・結合し雨となる。雨には火山灰由来のミネラルが含まれ、作物に有益。土壌の保肥力を高めることが、雨の恩恵を最大限に活かす鍵となる。腐植と粘土が保肥力の構成要素。落雷の話は次回へ。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

東尋坊近くの国営農地で、深く掘り返された畑の土壌を観察した。土壌は赤っぽく粘土質で、安山岩質の火山岩が風化したものと推測される。地質図もこれを裏付けている。以前訪れた桜島も安山岩質であり、火山灰の風化による土壌形成との共通点が見られる。掘り返された土壌の粘土質な性質から、この地域の岩は粘土鉱物まで風化が進んでいると考えられる。赤っぽい土壌は安山岩由来の可能性を示唆しており、今後の土壌観察の指標となる。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

鳥取砂丘を9年ぶりに再訪し、砂丘の砂の組成を観察した。海岸近くの砂は石英が多く、風化に強い石英が残りやすい環境であることが推測された。砂丘の奥へ進むと、黒い鉱物の割合が増え、風紋周辺の砂には鉄が多く含まれているようだった。これは、風によって軽い石英が飛ばされ、重い鉄を含む鉱物が残るためと考えられる。山陰帯の花崗岩は鉄を多く含むという情報とも一致する。また、小石が多い場所には黒っぽい石が多く見られた。砂丘の土壌は石英が多く、鉄も含むという特徴を持つことが分かった。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

長野県栄村の特産米「小滝米(コタキホワイト)」を炊いて食べてみたところ、美しい炊き上がりで甘みがあり美味しかった。この米は塩基性岩石の土壌、豊富な積雪という好条件で育つ。肥料へのこだわりは特に見られないため、施肥設計を工夫すれば更に高品質になる可能性を秘めている。著者は、この米作りに大陸の赤い土壌改良のヒントがあるのではないかと考え、実際に小滝集落を訪問した。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

長野県栄村の美味しい米の秘密を探るため、著者は地質に着目した。雪解け水に着目していた生産者とは異なり、地質図から、栄村は苦鉄質火山岩石(玄武岩質)の麓で、黒ボク土壌形成の条件を満たしていることを発見。黒ボク土壌は、玄武岩質火山灰、腐植、冷涼な気候の組み合わせで生まれる。栄村は積雪量が多く、5ヶ月にわたる積雪が土壌を湿らせ、苦鉄質ミネラル豊富な地下水を供給し、理想的な栽培環境を作り出している。さらに、地質図からカリウム不足を補う貫入岩の存在も示唆された。実際に現地調査を行った記事へのリンクも掲載されている。美味しい米は、優れた土壌とミネラル豊富な水、そして生産者の丁寧な栽培の賜物だと結論付けている。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

火山灰土壌はミネラル豊富で水はけも良く、栽培しやすいイメージがあるが、地域差が大きく、桜島のような恵まれた土壌は例外。二酸化ケイ素の含有量で土壌の性質は変わり、栽培の容易さも異なる。火山灰だけでなく、近隣の山の母岩も土壌に影響を与える。特定の地域で成功した栽培法が、他地域で再現困難な場合もある。真の実力者は、困難な環境でも成果を出せる人である。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

ベントナイト系肥料に含まれる鉄分がネギ栽培に十分かどうかを検証した結果、十分量以上であることがわかった。ベントナイトに含まれる黄鉄鉱の鉄含有量を0.2%と仮定し、200kg/反を施用すると400gの鉄が供給される。一方、ネギ1本(150g)あたりの鉄分含有量は1.8mgなので、50,000本植えた場合の持ち出し量は90gとなる。つまり、ベントナイト中の鉄分だけでネギの鉄分要求量を十分に満たせる。ただし、鉄分豊富な母岩地帯では、川の水から供給される鉄分も考慮し、過剰症に注意が必要となる。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

グリーンタフは、緑色凝灰岩とも呼ばれる火山灰が堆積した凝灰岩で、土壌改良材として注目されている。多孔質で軽石を含むため、シラスに似た土壌を作ると考えられる。二酸化ケイ素を多く含み、微生物の増殖に適した環境を作るが、土壌への有効成分供給については更なる検証が必要である。重粘土質の土壌改良に有効とされるが、粗大有機物や木炭なども同様の効果を持つため、グリーンタフの採掘のしやすさが利点となる可能性がある。効果は二酸化ケイ素含有量に左右される。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

リン鉱石の枯渇は食糧危機の要因とされ、肥料の三大要素であるリンは農業に不可欠だが、火山灰土壌におけるアルミニウム障害対策のための過剰使用が枯渇を早めている。リンは地下深くにリン酸アルミニウムとして固定され、再利用が困難となる。現状、農業でのリンの過剰施肥や畜産での過剰給餌によりリン資源は浪費されている。しかし、腐植による活性アルミナの無害化や、栽培と畜産の連携によるリン循環の最適化で、リン鉱石枯渇までの時間を延ばせる可能性がある。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

大阪の鉱物展で鹿児島のシラスを初めて間近に観察し、その白さに驚いた著者は、シラスの成分を考察する。火山灰であるシラスは二酸化ケイ素を多く含み、石英とカリ長石が主成分だと推測。桜島の火山灰と比較しても白さが際立ち、石灰要素はほぼ無いと考える。酸性岩の組成から、石英とカリ長石が大半を占め、残りを斜長石が占める構成と推定。これらの鉱物の微細なものがシラスを構成しているため、保水性が低く排水性が高い。また、カリを多く含むため、カリを必要とするサツマイモ栽培に適していることを説明。長石由来の粘土は腐植を蓄積しにくい点にも触れ、火山灰だから良い土壌とは限らないと結論づけている。そして、作物によって適した火山灰の種類が異なると指摘する。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

ベントナイトは火山灰が水中で変成した岩石で、モンモリロナイトなどの2:1型粘土鉱物を多く含む。吸水性、膨潤性、粘結性に優れ、農業や工業で幅広く利用される。成分分析によると、山形県月布産のベントナイトはスメクタイトが約半分、二酸化ケイ素などの無色鉱物が約1/3、残りはミネラルで構成される。構成ミネラルは元の火山灰に依存するため産地により変動する。ベントナイトは玄武岩質の火山灰だけでなく、他の火山灰からも形成されることがグリーンタフの観察から示唆されている。その高い粘土鉱物含有量から、農業利用での秀品率向上に貢献する可能性がある。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

五代松鍾乳洞付近の鉱山はスカルン鉱床で、鉄や黄水晶、灰鉄輝石が産出する。黄水晶は石英に角閃石が混じることで生成される。付近に花崗岩らしき石が多く見られ、閃緑岩の特徴である輝石や角閃石の存在、そして石の色合いから、当初花崗岩と思われた石は石英を多く含む閃緑岩であると推測される。この地域の深成岩は、花崗岩と記載される場合と石英閃緑岩と記載される場合がある。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

植物に磁気が影響を与えるという前提で、土壌中の磁鉄鉱含有量に着目し、桜島の火山灰を例に検証した。真砂土は磁鉄鉱含有量が少ない一方、桜島の火山灰は論文でも多く含むとされている。実際に火山灰に鉄を近づけると砂鉄のように付着し、磁鉄鉱の存在を確認できた。火山灰の磁鉄鉱が作物成長を促進し、他の鉱物と相まって桜島の大型作物に繋がっている可能性を考察。土壌中の鉱物由来の磁気が植物に与える影響度合いは未解明であるとした。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

植物の成長に対する磁気の影響について、JAXAの論文を参考に考察されています。青色光は植物の胚軸成長を抑制する一方、子葉展開や気孔開口を促進する作用があり、強磁場はこの抑制効果を緩和することが示唆されています。紫外線が強くなる時期には青色光の影響も強まり、植物は胚軸伸長を抑制し、子葉展開や気孔開口を促進することで環境に適応していると考えられます。しかし、強磁場による胚軸伸長抑制の緩和メカニズムは不明であり、今後の研究課題となっています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

密封包装のお菓子に含まれる脱酸素剤を分解すると、砂鉄のような黒い粒子と白い石が出てくる。黒い粒子は磁気を帯びており、磁鉄鉱(Fe₃O₄)を含んでいると推測される。磁鉄鉱は鉄(II)と鉄(III)を含む酸化物である。

鉄の酸化を利用した身近な例としてカイロがある。カイロは鉄が水と酸素と反応し、水酸化鉄(III)になる際に発熱する。脱酸素剤もこの鉄の酸化作用を利用していると考えられる。

関連記事では、鉄の性質や用途、玄武岩に含まれる磁鉄鉱、ハードディスクの故障についても触れられている。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

桜島の火山灰は、地元住民の言葉通り農作物に良い影響を与えている。ブルカノ式噴火による安山岩質の火山灰は、シラスとは異なり石英が少ない。その主成分は角閃石、輝石、磁鉄鉱、ガラス質で、黒色土壌を形成する。角閃石と輝石は鉄やマグネシウムを豊富に含み、植物の生育に有益だ。また、ガラス質が少ないため腐植蓄積も期待できる。実際に桜島大根の畑の土壌は軽く、腐植とよく混ざり合っており、良質な作物の収穫を裏付けている。火山灰はミネラル豊富な土壌改良材として機能し、桜島の農業を支えていると言える。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

夜久野高原の宝山で採取した緑色の石の正体を考察する記事です。宝山は玄武岩質の火山で、麓の土は黒、壁面の土は赤です。採取した石の中には、山頂付近のスコリア、内部が割れて出てきたと推測される玄武岩がありました。注目すべきは全体的に緑色の石で、筆者はマグネシウムを含む鉱物、または粘土を含むチャートではないかと推測します。チャートの可能性は光沢がないことから否定し、火山であることから超塩基性火山岩コマチアイトの可能性を検討します。コマチアイトの画像と類似していることから、コマチアイトの可能性が高くなります。また、玄武岩マグマの冷却初期にかんらん石ができるとの記述から、かんらん石の可能性も示唆されます。コマチアイトとかんらん石はどちらもマグネシウムを豊富に含むため、緑色の石はマグネシウムを多く含むと結論づけられます。宝山は二酸化ケイ素が少ない超塩基性岩で、鉄とマグネシウムを豊富に含むことから、京都の一般的な土地とは異なる特性を持つと考察しています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

京都市内の農家で、慣行農法の土壌に苦土肥料(水マグ)を施用することで、カルシウム過剰による生育不良を劇的に改善した事例が紹介されています。現代農業では土壌pH調整に石灰を多用するためカルシウム過剰になりがちで、結果としてカルシウム欠乏症に陥り、秀品率が低下することが問題となっています。カルシウムを含まない苦土肥料を用いることで、pH調整とマグネシウム補給を同時に行い、この問題を解決できる可能性が示唆されています。水マグの原料である水滑石は蛇紋岩から産出するため、地質図を活用することで産地を特定し、土壌改良に役立てられる可能性も示唆しています。この事例は、現代農業の慣行を見直し、土壌管理の重要性を改めて認識させるものとなっています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

基肥自動計算を目指した試みは、肥料成分をベクトルとして線形計画法と機械学習を適用する構想から始まった。しかし、指導員による施肥設計がNPK成分量ではなく、シグモイド型BBロング肥料の栽培期間に基づいているため、成分ベクトル化は意味をなさないと判明。土壌の保肥力を高めるアプローチでは厳密な成分量計算は不要であり、線形計画法の適用は困難。よって、基肥自動計算には肥料ベクトルのモデル構築から再考が必要となった。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

雪の日でも、ネギやスイセンのように垂直に近い葉を持つ植物は目立つ。それらの葉は雪が積もりにくく、光合成を有利に行える。一方で、他の植物は葉を厚くしたり、液体の濃度を高めたりして寒さに耐えているが、これらの対応は光合成の効率とのトレードオフの関係にあると考えられる。雪の日に緑の葉を維持できることは、厳しい環境における生存戦略として優れていると言える。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

京都市内の畑で、肥料過多と土壌pHの低下により野菜が育たない問題が発生。土壌分析の結果、リン酸過剰とpH4.5という強酸性が判明。施肥設計書に基づき堆肥と石灰を投入してきたことが原因で、土壌中のリン酸が鉄やアルミニウムと結合し、植物が利用できない状態になっていた。さらに、石灰過剰によりカルシウム濃度が異常に高く、マグネシウム欠乏も引き起こしていた。解決策として、有機物を投入し微生物の活性化を図り、リン酸を可給化することが提案された。この事例は、過剰な肥料投入とpH調整が土壌劣化につながることを示す重要な教訓となる。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

家畜糞堆肥は、土壌改良に有効な成分を含む一方で、過剰な硝酸態窒素や石灰、有機態リン酸の蓄積による問題も引き起こす。これを解決する手段として、イネ科緑肥の活用が有効である。イネ科緑肥は、これらの過剰成分を吸収し、土壌への悪影響を抑える。また、緑肥の生育状況から次作に必要な肥料を判断できる利点もある。耕作放棄地に家畜糞堆肥と緑肥を用いることで、新規就農者の初期費用を抑えつつ、安定した収量と品質を確保できる可能性がある。研修生への暖簾分けのような形で畑を提供する仕組みが確立されれば、耕作放棄地の減少、家畜糞処理の効率化、新規就農者の独立支援に繋がる。実際に、鶏糞堆肥とエンバクを用いたカボチャ栽培で無肥料・無農薬ながら高い秀品率を達成した事例も紹介されている。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

無肥料栽培の野菜は、土壌中のアルミニウム溶出量の増加とミネラル減少により、体に悪い可能性がある。肥料を加えないことで土壌の酸性化が進み、アルミニウムが溶出しやすくなる。また、養分の持ち出しにより土壌中のミネラルも減少し、野菜の生育に悪影響を与える。落葉や食品残渣を肥料として用いる場合もあるが、これらは堆肥に分類され、真の無肥料栽培とは言えない。結果として、無肥料栽培の野菜は栄養価が低く、アルミニウム中毒の危険性もあるため、健康への影響が懸念される。「無肥料栽培」を謳うメリットはなく、むしろデメリットが多い。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

可溶性ケイ酸は植物の成長を促進する効果がある一方で、土壌中でケイ酸がどのような働きをしているかは未解明な部分が多い。ケイ酸は植物に吸収されると、細胞壁に蓄積して物理的強度を高め、病害虫や環境ストレスへの耐性を向上させる。また、ケイ酸は土壌中のアルミニウムと結合し、アルミニウム毒性を軽減する役割も持つ。さらに、ケイ酸はリン酸と鉄の可給性を高める効果も示唆されている。これらの効果は土壌の種類やpH、他の養分との相互作用に影響されるため、更なる研究が必要とされている。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

蛇紋岩地帯の田んぼでは、マグネシウム豊富な水が自然と供給されるため、施肥の必要がなくマグネシウム欠乏も起こらない。蛇紋岩は鉄分も含み、美味しい野菜に必要な要素を満たしている。実際に「蛇紋岩米」としてブランド化された例もあり、一見ゴツい名前だが、美味しい米が育つ好条件を示唆している。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

養鶏農家からの鶏糞堆肥の成分分析値のばらつきに関する質問に対し、C/N比を熟成度の指標として使い分ける方法を解説。C/N比が低い②はアンモニア態窒素が多く速効性があり稲作向け、C/N比が高い①③は畑作向けと判断できる。また、熟成が進むとリン酸値が減少する傾向がある。鶏糞中のリン酸は、餌由来の有機態リン酸とリン酸カルシウムで、熟成中に分解される。鶏糞使用時は、含まれる炭酸カルシウムとリン酸カルシウムによるカルシウム過多に注意し、石灰の使用は控えるべきである。成分を理解せず土作りに使用するのは避けるべき。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

天候不順による日照不足と過湿は野菜の生育に悪影響を与える。特に、過湿による土壌の酸素不足は根の伸長を阻害し、ミネラル吸収量の減少、ひいては野菜の不味さにつながる。排水性の良い畑では、このような悪影響を軽減できる。

慣行農業における除草剤の使用は、土壌を固くし、水はけを悪くする要因となる。一方、オーガニック農法では除草剤を使用しないため、土壌に根が張りやすく、排水性が良くなる。結果として、根の伸長が促進され、ミネラル吸収量が増加し、美味しい野菜が育つ可能性が高まる。つまり、除草剤の使用有無が野菜の品質、ひいては収量に影響を与えるため、オーガニック野菜は天候不順時にも比較的安定した収穫と美味しさを維持できる可能性がある。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

筆者は、野菜の美味しさは栽培方法ではなく、光合成の効率に依存すると主張する。有機無農薬栽培でも、牛糞堆肥の過剰使用による塩類集積や、植物性有機物に偏った土壌管理は、ミネラル吸収を阻害し、光合成を低下させるため、美味しい野菜は育たない。逆に、農薬を使っていても、適切な土壌管理で光合成を促進すれば、美味しい野菜ができる。つまり、農薬の有無ではなく、栽培者の技術が美味しさを左右する。有機栽培で品質が落ちる例として、果実内発芽、鉄欠乏による病害、硝酸態窒素の還元不足などを挙げ、美味しい野菜作りの要諦は、光合成を最大限に高める土作りにあると結論づけている。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

ラウンドアップの有効成分グリホサートは、植物の必須アミノ酸合成経路を阻害することで除草効果を発揮する。しかし、論文によればグリホサートは人体において重要な酵素シトクロムP450の働きを抑制し、アルツハイマー病、癌、糖尿病などのリスクを高める可能性がある。シトクロムP450は解毒作用やステロイド合成に関与し、植物にも存在する。仮に植物のシトクロムP450がグリホサートによって阻害されれば、植物は一時的に無防備な状態になり、ダメージを受ける可能性がある。イネではシトクロムP450の候補遺伝子が多数発見されているものの、機能は未解明な部分が多く、グリホサートの影響を断言できない。そのため、分解が早くてもラウンドアップの安全性を断定するのは難しい。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

農薬不使用のオーガニック栽培において、作物自身がBT毒素に似た殺虫性を持つ現象が確認された。これは遺伝子組み換え作物ではなく、F1品種で発生した。土壌中の細菌との共生により、作物がBT毒素を獲得した可能性が高い。つまり、オーガニック栽培でも、遺伝子組み換え作物と同様に植物以外の遺伝子が入り込み、同じ殺虫成分を持つことがある。オーガニック栽培で抵抗性獲得は大規模化が難しく、時間もかかるが、作物の味は圧倒的に優れる。ストレスが少ない環境で育つため、苦味成分が少ないためだ。自然の力を最大限に活かしたオーガニック栽培は、遺伝子組み換え技術とは異なるアプローチで同様の結果をもたらす可能性がある。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

老木の桜の幹の奥で、新たな生命が息づいている様子が観察された。木の幹の窪みに溜まった落ち葉や土壌には、多様な植物が生育し、独自の生態系を形成していた。これは、木の幹が単なる枯れた組織ではなく、他の植物の生育基盤となるポテンシャルを持っていることを示唆している。木は死後も、分解過程を通じて土壌に栄養を供給し、新たな生命を育む役割を果たしている。切り株の観察と同様に、老木もまた、次の世代の植物を支える重要な存在であることを再認識させられる。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

F1種子は均一性と収量性に優れる一方、地域環境への適応という点で大きな欠点を持つ。植物は環境変化に対応するため、普段は発現しない様々な機能を秘めている。地域に根付いた固定種は、その土地特有の環境に適応した遺伝子制御を持つ可能性があるが、F1種子はその可能性を閉ざしてしまう。F1種子の耐病性や耐虫性は平均的なもので、特定地域の環境に特化した進化は期待できない。真に地域に最適な品種を作り出すには、F1の均一性と固定種の環境適応力を融合させる必要があり、統計学、遺伝学、そして長年の選抜努力が不可欠となる。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

ヤブガラシが繁茂していた場所に、米ぬか堆肥を施したところ、ヤブガラシが消滅した。ヤブガラシは土壌の栄養が不足した荒れ地で勢力を伸ばす植物。米ぬか堆肥によって土壌環境が改善された結果、ヤブガラシが生育できない豊かな土壌へと変化した。これは、堆肥が土壌の通気性や保水性を向上させ、微生物の活動を活発化させるため。ヤブガラシは他の植物との競争に弱いため、土壌が豊かになり、他の植物が生育できる環境になると、競争に敗れて消えていく。つまり、ヤブガラシを駆除するには、土壌を改良することが効果的である。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

「肥料の原料編 第2巻」では、野菜栽培者向けに発酵鶏糞の製造過程、牛糞堆肥の問題点、廃菌床の活用法を解説。全47記事、約300ページで、鶏糞中の有機態リン酸やフィチン酸の活用、土壌分析の落とし穴、EC値、塩類集積、臭気対策、粘土鉱物など、土壌改良に関する幅広い知識を提供。 特に、発酵鶏糞、牛糞堆肥、きのこの廃菌床を肥料として活用する際のメリット・デメリットを詳細に説明。土壌の化学的性質や成分分析、臭気対策といった実践的な内容に加え、粘土鉱物のような関連知識も網羅。第1巻と合わせて、より深く肥料原料を理解するための必読書。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

ヤブガラシが生い茂っていた畑が、廃菌床と二次鉱物の投入により土質改善後、ほぼ消滅した。ヤブガラシは土壌の指標植物になり得るのか? 図鑑には記載がない。ヤブガラシが消えた土壌には弱酸性土壌の指標植物シロザが生育していた。シロザは土壌に良い影響を与える緑肥候補。ヤブガラシとシロザの生育時期は重なるため、ヤブガラシ優勢下ではシロザは育ちにくい。土壌pHが安定し緩衝能を持つ土壌ではヤブガラシは弱体化するようだ。ヤブガラシ旺盛な土壌は作物に不向き。ヤブガラシの繁茂は土壌改善のサインと言える。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

牛糞堆肥の施用は、作物の免疫系を弱める可能性がある。植物は硝酸イオンを吸収しアミノ酸に変換するが、牛糞堆肥のような塩類集積を起こしやすい資材は、硝酸還元に過剰なエネルギーを消費させ、免疫系への負担となる。アミノ酸肥料は光合成産物の節約に繋がり有効だが、土壌に硝酸塩が多いと効果が薄れる。食品残渣発酵物や、特に廃菌床は、硝酸塩集積を起こしにくく、アミノ酸やミネラルも豊富なので、牛糞堆肥より優れた土壌改良材と言える。つまり、牛糞堆肥へのこだわりは、秀品率低下に繋がる可能性があるため、再考すべきである。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

鉄イオンは電子を放出しやすく受け取りやすい性質から、生物の様々な反応に関与する。例えば、植物は鉄イオンを利用して硝酸イオンを還元し、窒素を同化する。また、生物は活性酸素を用いて菌を殺菌するが、活性酸素は自身の細胞も傷つけるため、スーパーオキシドディスムターゼ(SOD)とペルオキシダーゼを用いて活性酸素を鎮める。これらの酵素は鉄(もしくはマンガン)から電子を受け取り、活性酸素を無害化する。つまり、鉄は活性酸素の生成と消去の両方に重要な役割を果たしている。このように、鉄とうまく付き合うことで、生物は様々な代謝をスムーズに行うことができる。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

植物は光合成で得た糖を分解し、クエン酸回路の中間体である有機酸に、硝酸から還元したアミノ基(-NH₂)を付加することでアミノ酸を合成する。グルタミン酸はα-ケトグルタル酸に、アスパラギン酸はオキサロ酢酸に、アラニンはピルビン酸に、それぞれアミノ基が付加されて生成される。グルタミン酸は、アスパラギン酸とアラニンの合成にも関与する重要なアミノ酸である。植物がアミノ酸を直接吸収できれば、硝酸還元と糖分解の過程を省略できる。動物もアミノ基があれば有機酸からアミノ酸を合成できるが、必須アミノ酸は体内で合成できないか、合成量が不足するため、食物から摂取する必要がある。グルタミン酸は旨味成分としても重要である。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

葉緑体は光合成で水を分解し、電子を取り出す過程で酸素と水素イオン(H⁺)を生成する。電子はNADPHに蓄えられ、後のブドウ糖合成に使われる。一方、H⁺は葉緑体内のATP合成酵素を通過する際に生じるプロトン駆動力によってADPからATPを生成する。このATPは、二酸化炭素からブドウ糖を合成する暗反応で使われ、光合成全体の反応が完結する。つまり、葉緑体は光エネルギーを利用して水を分解し、電子とH⁺からそれぞれNADPHとATPを作り、ブドウ糖合成に必要なエネルギーを自前で供給している。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

鉄は葉緑素合成に必須のアミノレブリン酸生成に不可欠な要素である。土壌中に豊富に存在すると言われる鉄だが、過剰な炭素循環型農法では欠乏症による枯死も発生する。鉄吸収には、三価鉄を二価鉄に還元して吸収するストラテジーⅠ型と、三価鉄をキレートして吸収するストラテジーⅡ型がある。ストラテジーⅠ型では根の表面の還元酵素が利用される。植物は光合成で水から電子を得るが、鉄吸収にも電子が必要となる。鉄は日中に得た電子のプールとして機能し、鉄欠乏は電子の取りこぼしにつながる可能性がある。つまり、鉄吸収は光合成と密接に関連している。土壌の還元も鉄吸収に影響を与える。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

赤玉卵の殻は硬さ以外の防御機構として、プロトポルフェリンIXという色素による保護色と殺菌作用を持つ。茶色の色素は地面での保護色となり、プロトポルフェリンIXは光に反応して活性酸素(一重項酸素)を発生させる。この活性酸素は強力な酸化作用で殻の表面の菌を殺菌し、卵内部への侵入を防ぐ。つまり、殻の色はカモフラージュだけでなく、卵を守るための積極的な防御機構としても機能している。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

アミノレブリン酸(ALA)は、植物の葉緑素や赤血球成分など重要な物質の前駆体。ALA合成には硝酸還元に必要なシロヘムの生成に鉄が必要で、ALA周辺分子が不足すると硝酸利用効率が低下する。光合成不足では硝酸態窒素が活用されない点と合致する。鉄は二価鉄である必要があり、有機物由来の電子で三価鉄が還元されるため、糖の潤沢な供給が重要。ALA肥料は鉄、マグネシウムとの併用で効果を発揮するが、高濃度では除草剤となるため注意が必要。ALAは多くの生物が必要とするため元肥効果は限定的だが、特定状況下では大きな効果が期待できる。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

連作障害の一因であるセンチュウ増加は、線虫捕食菌で抑制できる。線虫捕食菌はセンチュウを捕食する微生物で、生物農薬のパスツーリア・ペネトランスや木材腐朽菌などが該当する。木材腐朽菌、特にキノコの菌糸は、木材中の炭水化物から炭素を、センチュウから窒素を得て生育する。つまり、菌糸が蔓延した木材資材を土壌に施用すれば、センチュウ抑制効果が期待できる。廃菌床も有効で、休眠中のキノコ菌がセンチュウを捕食する可能性がある。これらの資材と緑肥を併用すれば、土壌環境の改善と収量向上に繋がるだろう。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

緑肥は、育てた植物を土にすき込むことで土壌改良を行う手法です。主な効果は、土壌への有機物供給による地力向上、土壌構造の改善、特定の緑肥作物による線虫抑制です。

緑肥作物の種類によって効果が異なり、マメ科は窒素固定で土壌を豊かにし、イネ科は土壌病害抑制に効果があります。線虫抑制には、マリーゴールドが有名です。マリーゴールドの根から出る成分が線虫を抑制する効果があります。

緑肥は、連作障害対策としても有効です。連作によって特定の養分が不足したり、線虫が増殖するのを防ぎ、地力の維持・向上に役立ちます。緑肥の種類や栽培期間を適切に選択することで、土壌改良効果を高めることができます。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

連作障害は、同じ作物の連続栽培で土壌の肥料成分が偏り、病害虫が増加、作物自身の放出物質による生育阻害、塩類集積などが原因で収量が減少する現象。土壌診断で成分の過不足を把握し補う方法もあるが、土壌生態系は複雑で、診断だけで根本解決は難しい。診断は土壌劣化の要因特定のヒントにはなるが、土壌が健康であれば欠乏症は深刻化しない。ヤンマー南丹支店での講演では、土壌劣化と肥料残留の問題、カリウム欠乏の要因が土壌劣化にあることなどを解説した。連作障害回避には土壌の健康状態を重視する必要がある。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

キノコは成長過程で、キチナーゼなどの酵素で自身の細胞壁を分解・再構成する。この仕組みは、カニ殻を土壌改良材として使うのと同様に、キノコが生えた場所でもキチン分解効果が期待できることを示唆する。特にシイタケは子実体形成期と収穫後にキチン分解酵素の活性を高める。このことから、キノコが生えた木材を農業資材として活用すれば、カビ病対策に繋がり、農薬使用量削減の可能性も考えられる。しかし、シイタケに含まれる免疫活性物質レンチナンは、収穫後の自己消化で急速に減少するため、天日干しによる効果は限定的である。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

葉の裏にある気孔は、ガス交換だけでなく、蒸散による葉内浸透圧の上昇を通じて土壌からの吸水を促す重要な役割を担う。葉の水分量が多い時は気孔から蒸散し浸透圧を高め、少ない時は気孔を閉じて蒸散を防ぐ。しかし、葉周辺の湿度が高いと蒸散が抑制され、光合成に必要なミネラルを土壌から吸収できなくなる。つまり、光合成能力は十分でも、材料不足に陥る可能性がある。この問題に対処するには、単なる水やりや追肥だけでなく、蒸散を促進する工夫が必要となる。湿度が低すぎても蒸散過多で気孔が閉じるため、適切な湿度管理が施肥効果を高め、秀品率向上に繋がる。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

牛糞堆肥は土壌改良に広く利用されるが、塩類集積による生育阻害、雑草種子や病害虫の混入、ガス発生、連作障害などの問題を引き起こす。これらの問題は、牛糞堆肥中の未熟な成分や過剰な栄養分に起因する。記事では、牛糞堆肥の代替として、植物性堆肥や米ぬか、もみ殻燻炭などの資材、そして土着菌の活用を提案している。これらの資材は、土壌の物理性改善、微生物活性向上、病害抑制効果など、牛糞堆肥に代わるメリットを提供し、持続可能な農業の実現に貢献すると主張している。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

NHK「サラメシ」でサントリーの水質調査を見て、山の木の成長と湧き水の関係について考えた。山の木は肥料分が少ないのに大きく育つ。湧き水は花崗岩の上を流れミネラル豊富に見えた。森のポテンシャルは窒素より、鉱物の新鮮さと腐植が重要だと感じた。腐植もミネラルが元になり光合成で生成される。つまり、鉱物が腐植を生み、森の成長を支えていると推測した。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

収穫後の畑に繁茂するシロザは、土壌改良に役立つ可能性がある。タデ科植物同様にシュウ酸を根から分泌し、土壌中のリンを可給化する役割が期待される。農業環境技術研究所の研究では、シロザはタデ科植物以上にシュウ酸分泌量が多いことが示されている。シロザは弱酸性土壌の指標植物であり、京都農販の好調な畑でも頻繁に観察される。これらのことから、シロザは酸性化しやすい収穫後の土壌環境を改善し、次作植物の生育を促進する役割を担っていると考えられる。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

廃菌床堆肥は、キノコ栽培後の培地を再利用したもので、高い保水性、排水性、通気性を持つ一方、窒素飢餓、未分解成分による発酵熱、塩類集積、線虫発生のリスクも抱えています。

窒素飢餓は、堆肥中の微生物が土壌の窒素を消費してしまう現象で、植物の生育を阻害します。これを防ぐには、堆肥投入前に十分な窒素肥料を施す必要があります。

未分解成分の発酵熱は、特に初期生育に悪影響を与える可能性があります。完熟堆肥を選ぶ、少量ずつ施用する、土壌とよく混ぜるなどの対策が有効です。

塩類集積は、培地由来の塩分が土壌に蓄積する現象で、これも生育阻害の原因となります。定期的な土壌分析と適切な灌水管理が必要です。

線虫発生は、堆肥に混入した線虫が繁殖することで起こります。発生リスクを減らすため、信頼できる供給元から堆肥を調達し、必要に応じて燻蒸処理を行うことが重要です。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

未発酵の鶏糞は、約7割が尿酸、残り3割が未消化の飼料成分(トウモロコシ、魚粉など)と炭酸カルシウム、リン酸カルシウムで構成される。尿酸は化学肥料の尿素と類似しており、未発酵鶏糞は化学肥料のような速効性を持つ。

鶏の餌にはトウモロコシや魚粉が含まれ、腐植の成分と類似している。また、骨や卵殻強化のために添加される炭酸カルシウムとリン酸カルシウムは、土壌の緩衝性に寄与する。

つまり、未発酵鶏糞は化学肥料的な効き目に加えて土壌改良効果も期待できる。乾燥鶏糞とほぼ同質だが、乾燥により消毒されていると考えられる。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

硬い土壌でもミミズは穴を掘り、土壌改良に役立つ。理想的な土壌にはミミズの餌となる有機物が速やかに分解されるため、ミミズは少ない。著者は硬くなった畑の株元にミミズを置き、穴を掘る様子を観察した。ミミズは土壌に空気の通り道を作るだけでなく、炭酸塩を生成し、土壌の緩衝性を高める効果も持つ。しかし、広い畑でミミズを配置するのは現実的ではないため、植物性残渣などを用いてミミズが自然発生する環境を作るのが良い。ミミズの土壌改良能力と、硬い土壌でも突き進む力強さを称賛している。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

土壌の良さは、一見矛盾する性質である「排水性」と「保水性」を備えていることで実現される。著者は、排水性が向上した土壌が、保水性も向上したことを示す写真を提供している。これは、腐植が豊富な土壌が、水を保持し、通気性を確保するためである。結果的に、良好な土壌は、品質の良い作物の生産に適している。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

土壌にはpHを中性付近にする緩衝性があり、土中の炭酸塩がpHの低い水を中和する。pHが高い水では、アミノ酸などの等電点を持つ化合物が、周囲のH+イオン量の変化に応じて水素イオンを出し入れし、緩衝性を発揮する。腐植は等電点を持つ化合物を多く含み、保肥力と緩衝性を同時に有する。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

腐植のマイナスの電荷は、有機酸のカルボキシル基から生じます。このマイナス電荷が保肥力を生み、肥料成分の保持につながります。保肥力は鉱物と腐植の両方によって決定されます。栽培時にこれらを適切に混ぜ込むことで、肥料コストを削減できます。さらに、鉱物が劣化しないように、く溶性成分も追加することが重要です。適した資材を選択することで、保肥力を高め、肥料コストを最適化できます。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

酸性になるとアルミニウムが溶け出して有害になるほか、保肥力が低下します。保肥力とは、粘土鉱物や腐植に含まれるマイナスの電荷が、カリウムなどのプラスの肥料成分を吸着して保持することです。

植物が利用するためにこれらの成分を放出するには、根からH+を放出し、これによって交換が行われます。このメカニズムを陽イオン交換と呼び、保肥力を示す指標を陽イオン交換容量(CEC)と呼びます。

粘土鉱物では、粒子間の隙間が保肥力となり、腐植では有機物の表面にマイナスの電荷が生成されて保肥力になります。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

強酸性肥料や有機酸の分泌により、栽培中に土壌pHが低下する可能性がある。特にトマトなどの長期栽培では収穫後期にカルシウム吸収が低下し、しり腐れ病が発生しやすい。これを防ぐため、く溶性石灰を施すことで土壌のpHを維持する。このく溶性の石灰が土壌のpH変化を抑える特性を「緩衝性」と呼ぶ。緩衝性のある土壌では、pHの低下による作物への影響を軽減できる。