/** Geminiが自動生成した概要 **/

ビール酵母由来肥料の研究から、水熱処理した酵母細胞壁とFe(Ⅲ)の反応で「RCS(活性炭素種)」の発生が確認されました。RCSは植物の生産性向上に寄与し、同時に安定した二価鉄も生成されます。これにより、ビール酵母肥料に錆びた鉄粉を加えるだけで、生育促進RCSと安定二価鉄の同時供給が可能と示唆されています。今後のさらなる効果検証が期待されます。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

ビール酵母由来肥料の研究から、水熱処理した酵母細胞壁とFe(Ⅲ)の反応で「RCS(活性炭素種)」の発生が確認されました。RCSは植物の生産性向上に寄与し、同時に安定した二価鉄も生成されます。これにより、ビール酵母肥料に錆びた鉄粉を加えるだけで、生育促進RCSと安定二価鉄の同時供給が可能と示唆されています。今後のさらなる効果検証が期待されます。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

本記事は、炭水化物の水熱処理による還元性付与の原理を踏まえ、ビール酵母由来肥料の可能性を深掘りしています。酵母を水熱処理することで、細胞壁のβ-グルカンが断片化され、さらに核酸や亜鉛などの細胞内栄養素も同時に抽出されると考察。これらの成分は植物の発根促進に寄与する可能性が高いと指摘します。結果として、ビール酵母の水熱処理肥料は、二価鉄の肥効に加え、還元剤、そして発根剤としての複合的な効果が期待できると結論付けています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

ブログ記事は、炭水化物に還元性を持たせる「水熱処理」のメカニズムと可能性を解説。肥料開発の話題から、グルコースの直鎖状結合物(デンプンやセルロース)を高温高圧下(0.1~22.1MPa)で水熱処理すると、断片化して還元性が高まる現象に着目しています。この還元性により鉄(III)塩の還元や活性炭素種(RCS)の生成が期待され、アサヒグループの研究例も挙げつつ農業資材としての大きな潜在性を示唆。身近な例として、実験器具の滅菌に使うオートクレーブも水熱反応の一種と紹介されています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

「カリンの果肉は硬すぎる」と題された本記事は、筆者の妻がカリンの砂糖漬け作りで直面した、想像を絶する果実の硬さについて深掘りします。包丁で切るのも困難なその硬さに「どの動物に食べてもらう想定なのか?」と疑問を抱いた筆者は、その正体が「石細胞」にあることを解明。石細胞は、細胞壁がリグニンやセルロースで肥厚し、細胞を石のように硬くする特性を持つと解説します。同じ石細胞を持つナシと比較してもカリンの硬さは突出しており、過熟による軟化の可能性にまで言及。カリンの意外な生態と科学的背景が語られています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

保存料として使われるアミノ酸の一種、グリシンについて解説。Geminiによると、グリシンは細菌の細胞壁合成を阻害することで保存効果を発揮する。具体的には、細菌の細胞壁成分であるD-アラニンがグリシンに置き換わることで細胞壁が不安定化し、細菌の増殖を抑制。加熱殺菌が難しい耐熱性芽胞菌にも有効。有用な成分でも増殖抑制効果を発見した研究者や、それを応用した開発者に感銘を受けるとし、添加物を一括りに悪とする風潮に疑問を呈している。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

スベリンは植物細胞壁に存在し、蒸散を防ぐ役割を持つ。構造は芳香族化合物と脂肪族化合物の重合体から成り、両者は架橋構造で結合されている。推定化学構造では、リグニンの端に脂肪酸が付加し、その間にモノリグノールが配置されている。この構造はコルクガシ( *Quercus suber* )から発見され、名前の由来となっている。スベリンの存在はコルク栓としての利用価値を高めている。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

妻が採取したツユクサを茹でて食べてみたところ、多少筋っぽかったものの、ほぼ苦味がなくスッキリとした甘みがあり美味だった。ツユクサは野草なのに、なぜ苦味成分であるポリフェノールが少ないのか疑問に思った。過去に書いた「ツユクサは細胞壁の構造が他の双子葉植物と異なる」という内容と何か関係があるかもしれない。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

キャッサバは主要イモ類だが、根に青酸配糖体であるリナマリンを含む。通常、育種では毒性の低い品種が選抜されるが、キャッサバは有毒品種が選ばれてきた。理由は明確ではないが、収穫期間の長さ、収量の多さ、害虫への強さなどが考えられる。毒抜きが難しい獣から食料を守るため、毒性を有効活用した結果と言える。ヒガンバナのように毒を利点に変え、主要作物として栽培されている点は興味深い。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

果実の熟成は、植物ホルモンであるエチレンによって促進されます。果実の呼吸量増加に伴いエチレン合成も増え、熟成が加速します。エチレンは、クロロフィル分解酵素やカロテノイド合成酵素などを活性化し、果実の緑色の脱色、他の色への変化、果肉軟化を引き起こします。これらの過程で糖やタンパク質が分解され、香りが生成されます。果実の色素であるフラボノイドはアミノ酸から合成されるため、熟成過程でのアミノ酸蓄積が重要となります。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

筆者は、中干しなし+レンゲ栽培をしている田んぼでジャンボタニシが減った可能性を考察しています。 ポイントは、土壌中の鉄分の酸化還元です。

①レンゲにより土壌中の有機物が増加

②春に土壌表面が急速に褐色化したことから、鉄分が酸化

③その後、潅水により鉄分が還元され土壌中に蓄積

この還元された鉄をジャンボタニシが摂取することで、農薬と同様の効果が生まれたと推測しています。そして、タンニン鉄が有効なのではないかと結論付けています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

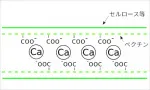

ツルムラサキのネバネバ成分、ペクチンは、植物体内では細胞壁に存在し、カルシウムと結合することで植物に柔軟性のある強度を与えています。また、根毛ではペクチンが多く含まれており、その高い保水性によって水の吸収を活発にしているそうです。このことから、葉のペクチンも同様に、夏の水分が必要な時期に水を蓄え、光合成に役立てている可能性が考えられます。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

中干し無しの稲作では、土壌中に還元状態が維持され、リン酸第二鉄の形でリン酸が固定されやすくなるため、リン酸吸収が課題となる。記事では、ラッカセイの根の脱落細胞が持つ、フェノール化合物によってリン酸鉄を溶解・吸収する機能に着目。この仕組みを応用し、中干し無しでも効率的にリン酸を供給できる可能性について、クローバーの生育状況を例に考察している。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

著者は無印良品のコオロギせんべいを試食し、エビのような味と食感だったと報告しています。コオロギは、高タンパクで環境負荷の低い食品として注目されています。飼育に必要な資源が少なく、成長も早いため、持続可能なタンパク源として期待されています。一方で、キチンによるアレルギー concerns も存在します。著者は、将来的に大豆肉やコオロギなどの代替タンパク質が、牛肉や牛乳に取って代わる可能性を示唆しています。鶏肉は環境負荷が比較的低いため、動物性タンパク質としては残ると予想しています。さらに、コオロギパウダーには鉄分や亜鉛が豊富に含まれているという利点も追記されています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

キクイモは草本であり、木本のように太い幹を持ちません。草本と木本の定義は曖昧な部分もありますが、一般的に木本は太い幹を持つ植物を指します。

キク科の植物はほとんどが草本ですが、日本の小笠原諸島には木本であるワダンノキが存在します。ワダンノキは元々は草本でしたが、進化の過程で木本化したと考えられています。

キク科の植物は、森林から草原に進出する際に、リグニンの合成量を減らした可能性があります。リグニンの合成はエネルギーを必要とするため、紫外線の強い草原では、リグニンの合成を抑制することが有利だったと考えられます。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

本記事は、稲のいもち病対策として殺菌剤に代わるアプローチを探求し、病気のメカニズムを深掘りしています。農研機構の研究に基づき、いもち病菌がイネの自然免疫を「α-1-3-グルカン」で回避し、感染を成立させていることを解説。特に注目すべきは、イネが細菌由来のα-1-3-グルカン分解酵素を合成できるようになると、いもち病の発生が減少したという研究成果です。筆者はこの発見から、イネの表層に同酵素を持つ菌や細菌を存在させることで、いもち病の感染を抑制できる可能性を提唱しています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

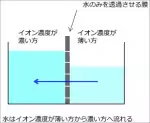

トマト果実の割れは、果皮の柔らかさと急激な吸水により発生する。吸水抑制のため、葉のシンク強度を高めることが有効である。葉のイオン濃度を高めることで、浸透圧の原理により果実への水の移動を抑制できる。微量要素の葉面散布は、葉内イオン濃度を高め、光合成を促進することで糖濃度も高めるため効果的。シンク強度はサイトカイニンが関与し、根で合成されるため、発根量の確保も重要となる。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

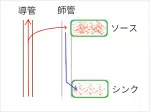

師管は光合成産物などの有機物を植物体全体に輸送する組織である。圧流説は、師管内の物質輸送メカニズムを説明する有力な仮説である。

ソース細胞(葉肉細胞など)で光合成産物が合成されると、スクロースが能動輸送により師管の伴細胞に取り込まれる。これにより師管の浸透圧が上昇し、水が周囲から師管内に流入する。その結果、師管内は高い圧力状態となる。

一方、シンク細胞(根や果実など)では、スクロースが師管から取り出され利用される。これによりシンク細胞側の師管の浸透圧は低下し、水が師管外へ流出する。結果として、ソース細胞側からシンク細胞側へと圧力勾配が生じ、溶液が師管内を流れる。これが圧流説のメカニズムである。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

アオカビから発見されたペニシリンは、β-ラクタム系抗生物質で、細胞壁の合成を阻害することで静菌・殺菌作用を示す。しかし、グラム陽性菌とグラム陰性球菌に有効だが、グラム陰性桿菌には効果が低い。連作障害で増加する軟腐病菌は、グラム陰性桿菌であるエルビニア・カロトボーラであるため、ペニシリンの効果は期待薄である。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

トリコデルマ・ビレンス(T.virens)が植物成長促進や病害抑制効果を持つことから、畑での活用に興味を持った筆者は、木材腐朽菌に対するトリコデルマの拮抗作用や、堆肥でのキノコ発生後の散布時期との関連性について考察している。キノコ発生後にトリコデルマが堆肥に定着する可能性を推測しつつも、広大な畑への散布ではトリコデルマが優勢になるには量が必要だと考え、トリコデルマ含有堆肥の効果的な使用方法に疑問を呈している。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

イネの秀品率向上には不定根の発生が重要である。植物ホルモン、オーキシンとサイトカイニンの相互作用が根と脇芽の成長に影響する。オーキシンは根の成長を促進し、サイトカイニンは脇芽の成長を促進する。オーキシンは細胞増殖を調整することで、茎の光屈性や根の重力屈性といった器官形成にも関与する。細胞壁の緩みや核の位置の変化による局所的な細胞分裂の調整は、今後の課題として残されている。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

植物の養分転流は、師管と導管の連携による圧流説で説明される。導管は浸透圧で根から葉へ水を吸い上げ、ソース器官(葉など)へも水が移動する。これによりソース側水圧が上がり、水圧の低いシンク器官(果実など)へ水が移動し、同時に養分も転流される。シンク器官ではサイトカイニンがインベルターゼを活性化し、ショ糖を単糖に分解、シンク強度を高めて養分転流を促進する。つまり、導管による水圧差を駆動力とした養分の流れが、サイトカイニンによるシンク強度の増強によって促進されている。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

植物の養分転流において、葉などの光合成を行う器官をソース、果実などの貯蔵器官をシンクと呼ぶ。ソースからシンクへの養分転流は、シンクでサイトカイニンがショ糖を分解し糖濃度を高めることで促進される。しかし、転流開始時はソースの養分濃度の方が高く、シンクへの転流がどのように始まるのかは疑問が残る。浸透圧を利用した転流機構があると考えられているが、初期段階の濃度差をどのように克服しているのかは未解明で、植物の巧妙なメカニズムの解明が待たれる。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

サイトカイニンは植物ホルモンの一種で、養分転流を促進する。塗布した葉に古い葉から養分が移動する現象が確認されている。サイトカイニンはシンク器官の細胞壁インベルターゼを活性化し、シンク強度を高めることで養分分配を調整する。インベルターゼはショ糖をブドウ糖と果糖に分解する酵素で、これによりシンク器官の糖濃度が上昇し、浸透圧によって水の移動が促進されると考えられる。シンク器官の具体的な役割や、ソースとの関連については次回考察される。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

ウキクサ繁茂は水田の鉄分濃度と関連があり、土壌中の鉄分が有機物でキレート化されていないとイネは吸収しにくい。キレート化とは鉄イオンなどの金属イオンを有機物で包み込み、植物が吸収しやすい形にすること。キレート鉄は土壌pHの影響を受けにくく、即効性があるため、葉面散布や土壌灌注で鉄欠乏を改善できる。特にアルカリ性土壌では鉄が不溶化しやすいため、キレート鉄が有効。ただし、キレート剤の種類によって効果が異なるため、適切な選択が必要。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

水溶性食物繊維ペクチンは、腸内細菌叢を整え、コレステロール値を正常化し、免疫向上に寄与する。ペクチンは野菜の細胞壁に含まれるが、肥料によっては含有量が変化する。米ぬか嫌気ボカシで育てた野菜は筋っぽくなく、液肥で育てた野菜は筋っぽくなることから、前者の方がペクチン含有量が多く健康効果が高いと推測される。つまり、ストレスなく健康的に育った野菜は、人の健康にも良い影響を与える。逆に、牛糞堆肥を用いた「こだわり野菜」は、健康効果が期待できない可能性がある。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

免疫向上に重要な亜鉛は、好中球の活性酸素産生やDNA合成に関与し、不足すると免疫機能が低下する。好中球はペルオキシダーゼ酵素群を用いて活性酸素を生成し病原体を殺菌するが、この酵素の補酵素にはNADPHやヘムが必要となる。NADPHは光合成の明反応で生成され、ヘムはアミノレブリン酸から合成される。これらの経路は植物の光合成や活性酸素の制御機構と類似しており、葉緑素豊富な春菊は亜鉛などの微量要素も豊富で免疫向上に良いと考えられる。ただし、マンガン欠乏土壌で育った野菜は効果が期待できないため、土壌の質にも注意が必要。ウイルス感染時は、好中球ではなくナチュラルキラー細胞によるアポトーシス誘導が主であり、そこでも活性酸素が重要な役割を果たす。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

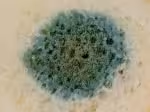

酵母の細胞壁は、鉄筋構造のβ-グルカンに加えてキチンも含まれる。糸状菌のキチンとは異なり、酵母のキチン量は少なく、出芽痕周辺や隔壁形成に関与している。また、キチンは特定の作物に悪影響を与える可能性がある。この点で、酵母エキスはキチン含有量が低いことが利点となる。さらに、キチンの分解が活発な土壌では、酵母は影響を受けにくいと考えられ、土壌管理の一つの指標となり得る。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

酵母の細胞壁は、β-グルカン(鉄筋)とマンノタンパク質(コンクリート)で構成される。マンノタンパク質には情報伝達に利用される糖鎖が付着している。酵母のβ-グルカン(ザイモサン)は、β-1,3-グルカン主鎖にβ-1,6結合の側鎖を持つ構造で、植物やキノコのβ-グルカンとは異なる。この構造の違いから、酵母抽出液の代わりにキノコ抽出液を発根促進剤として用いても効果がない可能性がある。酵母やキノコの細胞壁には、β-グルカンやマンノタンパク質以外にも構成物質が存在する。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

フルクトースは、果物や蜂蜜に多く含まれる単糖の一種で、別名果糖とも呼ばれます。グルコース(ブドウ糖)と同じ化学式を持つ異性体ですが、構造が異なり、甘みが強いのが特徴です。ショ糖(砂糖)は、グルコースとフルクトースが結合した二糖類です。

フルクトースは、小腸で吸収され、肝臓で代謝されます。代謝の過程で中性脂肪に変換されやすく、過剰摂取は肥満やメタボリックシンドロームのリスクを高める可能性があります。また、フルクトースはグルコースと異なり、インスリン分泌を刺激しないため、血糖値を急激に上昇させることはありませんが、長期的な摂取はインスリン抵抗性を高め、糖尿病のリスクを高める可能性も指摘されています。

そのため、果物や蜂蜜などの天然のフルクトースは適量を摂取することが推奨されます。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

植物における糖の機能の一つとして、解毒物質の供給がある。動物ではグルクロン酸が毒物と結合し排出されるグルクロン酸抱合が知られる。植物でもグルクロン酸はビタミンC(アスコルビン酸)の合成経路であるD-グルクロン酸経路の中間体となる。アスコルビン酸は抗酸化作用を持つため、間接的に解毒に関与していると言える。また、植物はD-ガラクツロン酸経路、D-マンノース/L-ガラクトース経路でもアスコルビン酸を合成する。糖はエネルギー源以外にも様々な機能を持ち、植物の生産性や病害虫耐性にも関わる可能性がある。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

竹野海岸のグリーンタフ観察から土壌形成の過程を考察。グリーンタフは火山活動で生成された緑色の凝灰岩で、風化しやすい。風化によって粘土鉱物や金属イオンが放出され、土壌の母材となる。植物の根は土壌の固い部分を砕き、根の先端からは有機酸が分泌される。有機酸は鉱物の風化を促進し、根の表層から剥がれ落ちたペクチンなどの有機物は粘土鉱物と結合し、団粒構造を形成する。さらに、根から放出された二次代謝産物は微生物によって重合し、土壌に吸着される。このように、岩石の風化、植物の根の作用、微生物活動が複雑に絡み合い、土壌が形成される過程をグリーンタフ観察から推察できる。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

葉物野菜の筋っぽさは、開花準備の開始による栄養分の移動が原因とされる。開花が早まる要因として塩ストレスが挙げられ、高塩濃度環境では開花が促進されるという研究結果がある。つまり、土壌の高塩濃度化は野菜の食感を損なう。家畜糞堆肥による土作りは塩濃度を高める可能性があり、食味低下につながる。一方、土壌の物理性を高め、高塩環境を避けることで、野菜は美味しく育ち、人間の健康にも寄与する。ストレスの少ない健康的な栽培が、美味しい野菜、ひいては人の健康につながる。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

野菜の美味しさには食感も重要である。水を含んだクッキーはサクサク感がなくなり美味しくないのと同様、野菜の「筋っぽさ」も食感を損なう。チンゲンサイの比較栽培では、肥料の種類によって筋っぽさが異なり、米ぬかボカシ肥の方が筋っぽさが少なかった。筋っぽさは植物繊維の量、つまり成長段階と関連し、収穫時期を逃したオクラも筋っぽくなる。肥料によっては成長速度だけでなく、老化速度も変化する可能性があり、野菜の若さを保つことが美味しさに繋がるかもしれない。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

野菜の美味しさ成分の一つ、ポリアミン、特にプトレシンについて解説した記事です。プトレシンはオルニチンから合成され、植物体内ではポリアミン酸化酵素によって分解されて過酸化水素を生成し、これが植物の生体防御(気孔開閉、細胞壁強化、免疫)に関与します。ポリアミンは貝やダイズに多く含まれ、過剰摂取でなければ人体にも良い影響がある可能性が示唆されています。さらに、ポリアミンは植物の高温、低温、塩、浸透圧、カリウム欠乏、低酸素といった様々なストレス軽減にも関与しており、アミノ酸肥料と微量要素でストレス回避できる可能性についても触れられています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

アオサは肥料として利用価値があり、特に発根促進効果が注目される。誠文堂新光社の書籍と中村和重氏の論文で肥料利用が言及され、窒素、リン酸、カリウムなどの肥料成分に加え、アルギン酸も含有している。アルギン酸は発根や免疫向上に寄与する可能性がある。リグニン含有量が少ないため土壌への影響は少なく、排水性やCECを改善すれば塩害も軽減できる。家畜糞でアオサを増殖させれば、肥料活用と同時に二酸化炭素削減にも貢献し、持続可能な農業に繋がる可能性がある。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

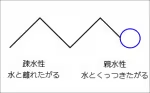

ラン栽培用のミズゴケが余ったので、ラッカセイ栽培の土に混ぜることにした。しかし、ミズゴケは軽く、土と混ざりにくかった。ミズゴケは保水性と排水性のバランスがよく、根を傷めにくい。また、イオン交換性も高い。木質化した感触があるが、リグニンを持たないため、植物繊維によるものだろう。ミズゴケの保水性により、夏場の乾燥を防ぐ効果を期待している。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

植物生育促進根圏細菌(PGPR)は、シデロフォアという物質を分泌し鉄イオンを吸収することで、他の微生物の鉄欠乏を引き起こし、土壌伝染病の発病を抑制する。PGPRの一種である枯草菌は、シデロフォア産生に加え、バイオフィルム形成を促進し、植物の発根やリン酸吸収を促す。健全な作物は二次代謝産物(フラボノイド)を分泌し、PGPRのバイオフィルム形成を誘導、病原菌の繁殖を抑え、自身は発根促進による養分吸収を高める好循環を生み出す。特定の緑肥作物でこの好循環を誘導できれば、土壌病害抑制に有効な可能性がある。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

ツユクサの青い花弁の細胞は、一次細胞壁にフェニルプロパノイドを蓄積することで、強い光から細胞小器官やDNAを守っている。フェニルプロパノイドは紫外線領域の光を吸収する性質を持つため、細胞壁に存在することで、有害な紫外線を遮断するサンスクリーンのような役割を果たす。

ツユクサは成長過程でフェニルプロパノイドの蓄積量を調整し、光合成に必要な光は透過させつつ、有害な光だけを遮断する巧妙な仕組みを持っている。これは、強光環境下で生育する植物にとって重要な適応戦略と言える。

一方で、このフェニルプロパノイドの蓄積は、細胞壁の糖質と結合することで細胞壁の強度を高める効果も持つ。これは、ツユクサの花弁が物理的なストレスから守られる一因となっていると考えられる。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

光合成の明反応は、葉緑体のチラコイド膜で起こり、光エネルギーを化学エネルギーに変換する過程です。光エネルギーは、クロロフィルなどの色素によって吸収され、電子を高エネルギー状態に励起します。励起された電子は電子伝達系を移動し、その過程でATP(アデノシン三リン酸)とNADPHが生成されます。水分子は分解され、電子伝達系に電子を供給し、酸素が発生します。生成されたATPとNADPHは、続く暗反応で二酸化炭素から糖を合成する際に利用されます。つまり、明反応は光エネルギーを利用して、暗反応に必要なエネルギーと還元力を供給する役割を担っています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

軟腐病は、高温多湿条件下で発生しやすく、農作物に甚大な被害を与える細菌性病害です。従来の化学農薬は環境への負荷が懸念されるため、乳酸菌由来の生物農薬が注目されています。記事では、乳酸菌が産生する抗菌物質が軟腐病菌の生育を抑制するメカニズムを解説しています。具体的には、乳酸菌が産生するバクテリオシンや、乳酸菌の増殖により土壌pHが低下し、軟腐病菌の生育が阻害されることが挙げられています。これらの作用により、軟腐病の発病抑制、ひいては農作物の収量増加に貢献することが期待されています。ただし、乳酸菌の効果は環境条件や菌株によって変動するため、更なる研究と開発が必要です。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

本記事はクロレラ肥料の活用法について考察しています。健康食品としてのクロレラは、高タンパク質、豊富な微量要素、高い光合成能力による葉緑素(クロロフィル)の抗酸化作用が特長です。

しかし、クロレラ肥料はリグニンが少なく製造コストも高いため、土作りには不向きと結論。むしろ、高い光合成能力を支える微量要素の補給源として期待されます。最適な活用法は、腐植質堆肥で保肥力を高めた土壌に、NPK施肥設計のサプリメントとして基肥的に加えることだとしています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

クロレラは健康食品として有名だが、その背景には培養技術に加え、細胞壁の破砕技術の確立がある。クロレラは栄養豊富だが、強靭な細胞壁のため、そのままでは栄養吸収が難しい。細胞壁を破砕することで、栄養の利用が可能になる。この破砕技術が、クロレラを健康食品として成立させた重要な要素である。栄養豊富なクロレラは、健康食品だけでなく肥料としても効果的で、顕著な発育促進が報告されている。その効能は、健康食品における栄養吸収の観点から類推できる。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

ショウガの根茎腐敗病は、卵菌類(フハイカビ)によるもので、根茎が腐敗する。卵菌類はかつて菌類とされていたが、現在ではストラメノパイルという原生生物に分類される。細胞壁にキチンを含まないため、カニ殻肥料によるキチン分解促進や、キチン断片吸収による植物免疫向上といった、菌類対策は効果がない可能性がある。卵菌類はかつて色素体を持っていた藻類であった可能性があり、この情報は防除対策を考える上で重要となる。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

ツユクサ亜網の植物は、一次細胞壁にフェニルプロパノイドを持つという珍しい特徴を持つ。フェニルプロパノイドは通常、リグニン合成に利用される物質であり、二次細胞壁に存在する。銅欠乏が見られるミカン畑跡地でマルバツユクサが優先種となっていることから、ツユクサの一次細胞壁におけるフェニルプロパノイドの存在と、銅欠乏土壌との関連性が示唆される。銅はフェニルプロパノイドの重合に関与するため、ツユクサは銅欠乏土壌でも生育できるよう、一次細胞壁に重合前のフェニルプロパノイドを蓄積している可能性がある。この現象は、ツユクサが土壌環境に適応した結果なのか、偶然なのかはまだ不明だが、ツユクサが土壌の状態を示す指標となる可能性を秘めている。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

常に水に濡れた石表面に、コケを足場に草が生えている。草はコケに根付いているというより、くっついている状態。コケは仮根で体を支え、葉から水や養分を吸収する。石表面が水に浸ることで溶け出し、それをコケが吸収し、くっついた草もそこから養分を得ている。つまり、水→石→コケ→草という養分の流れが存在し、そのおかげで石表面の草も青々と育つと考えられる。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

植物は細胞壁の強化にカルシウムを利用するが、イネ科植物はカルシウム含量が低い。これは、ケイ素を利用して強度を確保しているためと考えられる。細胞壁はセルロース、ヘミセルロース、ペクチン、リグニンで構成され、ペクチン中のホモガラクツロナンはカルシウムイオンと結合しゲル化することで、繊維同士を繋ぎ強度を高める。しかし、イネ科植物はケイ素を吸収し、細胞壁に沈着させることで強度を高めているため、カルシウムへの依存度が低い。この特性は、カルシウム過剰土壌で緑肥として利用する際に有利となる。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

本記事は、毒性のある金属を体内に蓄積するコケについて解説しています。研成社の「コケの生物学」によると、ホンモンジゴケは銅を、ムラサキヒシャクゴケはアルミニウムや鉄を高濃度で蓄積することが紹介されています。銅やアルミニウムは細胞内で高い結合力を持ち、細胞の活性を阻害する毒性がありますが、コケはこれらを細胞壁に蓄積することで対処しているとのこと。蓄積理由は不明ながらも、毒性金属を蓄積するコケがいる事実は重要であり、劣化した土壌に生息するコケに注目することで、土壌理解の新たなヒントが得られる可能性を提示しています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

名古屋大学の研究チームは、植物ホルモン・オーキシンが植物の発根を促進する詳細なメカニズムを解明しました。オーキシンは、植物の細胞壁を緩める酵素を活性化させることで発根を促進します。 具体的には、オーキシンが細胞内の受容体と結合すると、特定の転写因子が活性化されます。この転写因子は、細胞壁を分解する酵素群の遺伝子の発現を促し、細胞壁を緩めます。これにより細胞の伸長が起こりやすくなり、発根が促進されることが分かりました。この発見は、発根を制御する農薬の開発に貢献する可能性があります。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

キノコ栽培後の廃培地は、栄養豊富にも関わらず、多くの場合焼却処分されている。これは、線虫や雑菌の温床となりやすく、再利用による病害リスクが高いためである。特に、連作障害が深刻なキノコ栽培では、清潔な培地が必須となる。また、廃培地の堆肥化は、キノコ菌の増殖が抑制されず、他の有用微生物の活動が阻害されるため困難である。さらに、廃培地の運搬コストや堆肥化施設の不足も焼却処分を選択する要因となっている。結果として、資源の有効活用という観点からは課題が残るものの、現状では病害リスク軽減を優先した焼却処分が主流となっている。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

植物は銅を利用して難分解性有機物リグニンを合成し、自らを害虫や病原菌から守る。キノコは銅を利用してリグニンを分解する。廃菌床はキノコ栽培後の培地で、キノコが生え終わった後もリグニン分解のポテンシャルが残っている。これを土壌に混ぜ込むことで、土壌はフカフカになり、植物の側根や毛細根の生育が促進される。さらに、廃菌床に残存する銅を作物が吸収することで、植物はより強くなり、病害虫への抵抗力が高まる。この一連の流れは、銅を介した植物とキノコのリグニンをめぐる攻防の延長線上にあると言える。ボルドー液のような銅製剤は、このメカニズムを応用した農薬である。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

トチノキの実のアクの正体は、タンニンとサポニンである。特にサポニンは、界面活性作用で細胞膜を破壊する性質を持ち、人体に毒性がある。このため、生食はできない。しかし、縄文時代の人々は灰汁を用いたアク抜き方法を発見し、トチノキの実を貴重なデンプン源として利用した。サルでさえ食べないトチノキの実を、人は灰の活用によって食料とした。囲炉裏から得られる灰は、暖をとるだけでなく、食料貯蔵にも役立ち、人類の文化発展に貢献したと言える。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

クチクラ層は植物の表面を覆うワックス層で、クチンとクタンという物質から構成される。クチンは脂肪酸由来のポリエステルで、構造は比較的よく解明されている。一方、クタンは炭水化物ポリマーと予想されているが、構造や合成経路は未解明な部分が多い。クチクラ層の構成物質自体が完全には解明されていないため、教科書等で詳細に扱われることが少ない。クチンが脂肪酸由来であることは、界面活性剤を含む展着剤の効果を説明づける。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

水親和性セルロースは、植物の細胞壁を構成するセルロースを細かく分解した肥料です。通常のセルロースは水と馴染みにくいですが、水親和性セルロースは分解によって増えたOH基(ヒドロキシ基)が水分子と結びつくため、保水性が高まります。土壌にこれを施すことで、水分の保持を助け、植物の成長を促進する効果が期待できます。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

植物の細胞壁成分リグニン合成は、複数の金属酵素が関わる複雑な過程である。リグニンモノマー(モノリグノール)はペルオキシダーゼ(鉄)もしくはラッカーゼ(銅)により酸化され、重合を繰り返してリグニンになる。モノリグノールはベンゼン環を持ち、フェニルプロパノイドに分類される。フェニルプロパノイドは芳香族アミノ酸であるフェニルアラニンから合成され、その前段階として光合成(マンガン、鉄が必要)や、シロヘム(鉄)が関与するアミノレブリン酸合成経路が重要となる。このように、リグニン合成は鉄、銅、マンガン等の金属、そして光合成産物が必須である。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

作物の病原性細菌は、クオラムセンシング(QS)という細胞間コミュニケーション機構を用いて、集団での病原性発現を制御している。QSは、細菌が分泌するシグナル分子(オートインデューサー)の濃度を感知することで、集団密度を認識し、特定の遺伝子発現を協調的に制御する仕組みである。病原性細菌は、QSを介して毒素産生、バイオフィルム形成、運動性などを制御し、植物への感染を効率的に行う。一方、植物は細菌のQSシグナルを認識し、防御応答を活性化することで抵抗性を示す場合もある。そのため、QSを標的とした新たな病害防除戦略の開発が期待されている。具体的には、QSシグナルの分解、シグナル認識の阻害、QS関連遺伝子の発現抑制などが挙げられる。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

ネギの軟腐病原因菌エルビニア・カロトボーラは、グラム陰性の細菌です。グラム陰性菌は細胞壁が薄いため、乾燥には弱い一方で、増殖が非常に速いという特徴を持ちます。このため、一度作物が感染すると殺菌剤の効果が追い付かず、薬効が期待しにくいという課題があります。記事では、エルビニア・カロトボーラの「乾燥に弱い」という特性を活かした予防策を提案。具体的には、排水性を高め、水浸しを避ける土壌環境を整備することで、菌の増殖を抑え、作物自体を強くすることが重要だと強調しています。これにより、軟腐病の発症を未然に防ぐアプローチが有効であると解説しています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

植物はサリチル酸(SA)というホルモンで病原体への防御機構を活性化します。SAは病原体感染部位で生合成され、全身へシグナルを送り、抵抗性を誘導します。この抵抗性誘導は、病原関連タンパク質(PRタンパク質)の蓄積を促し、病原体の増殖を抑制します。PRタンパク質には、病原体の細胞壁を分解する酵素や、病原体の増殖を阻害する物質などが含まれます。SAは、植物免疫において重要な役割を果たす防御ホルモンです。プロベナゾールはSAの蓄積を促進し、植物の防御反応を高めます。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

植物は、病原菌などから身を守るため、サリチル酸とジャスモン酸という2つのホルモンを使い分けています。サリチル酸は、主に細菌やウイルスなどの病原体に対する防御に関与し、PRタンパク質などの抗菌物質の産生を促します。一方、ジャスモン酸は、昆虫の食害や細胞傷害などに対する防御に関与し、プロテアーゼインヒビターなどを産生して防御します。これらのホルモンは、それぞれ異なる防御機構を活性化しますが、互いに拮抗作用を持つため、バランスが重要です。つまり、サリチル酸系の防御機構が活性化すると、ジャスモン酸系の防御機構が抑制されるといった具合です。そのため、特定の病害対策として一方のホルモンを活性化させると、他の病害に対して脆弱になる可能性があるため、注意が必要です。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

キノコは成長過程で、キチナーゼなどの酵素で自身の細胞壁を分解・再構成する。この仕組みは、カニ殻を土壌改良材として使うのと同様に、キノコが生えた場所でもキチン分解効果が期待できることを示唆する。特にシイタケは子実体形成期と収穫後にキチン分解酵素の活性を高める。このことから、キノコが生えた木材を農業資材として活用すれば、カビ病対策に繋がり、農薬使用量削減の可能性も考えられる。しかし、シイタケに含まれる免疫活性物質レンチナンは、収穫後の自己消化で急速に減少するため、天日干しによる効果は限定的である。