/** Geminiが自動生成した概要 **/

太陽熱土壌消毒は土壌の劣化を加速させる可能性があると筆者は指摘しています。ビニールマルチ栽培で土がパサつく現象と同様に、地温上昇が土壌有機物の消費や団粒構造の消失を引き起こし、特に土壌鉱物の風化を促進させると懸念。

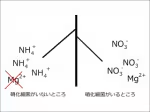

鉱物の風化は、初期には植物へ肥料を供給し保肥力を高めますが、最終的には保肥力・有機物蓄積能の低下、そして土の締め固まりを招きます。太陽熱土壌消毒はこの劣化プロセスを早め、一時的に作物の成長を促進しても「地力の前借り」に過ぎず、連作障害の深刻化や効果の低下に繋がるリスクが高いと警鐘を鳴らしています。