/** Geminiが自動生成した概要 **/

1月上旬、筆者は開花寸前のセイヨウタンポポを発見。通常の開花時期が3月であると認識している筆者は、これから本格的に寒くなる時期に咲こうとしているタンポポに「大丈夫か?」と疑問を呈します。なぜこの季節外れに開花を迎えようとしているのか、セイヨウタンポポの具体的な開花条件は何なのかについて、読者に問いかける内容となっています。季節の移り変わりや植物の生態に興味がある方にとって、示唆に富むブログ記事です。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

1月上旬、筆者は開花寸前のセイヨウタンポポを発見。通常の開花時期が3月であると認識している筆者は、これから本格的に寒くなる時期に咲こうとしているタンポポに「大丈夫か?」と疑問を呈します。なぜこの季節外れに開花を迎えようとしているのか、セイヨウタンポポの具体的な開花条件は何なのかについて、読者に問いかける内容となっています。季節の移り変わりや植物の生態に興味がある方にとって、示唆に富むブログ記事です。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

ブログ記事では、重力散布のため広がりにくいマルバルコウが、従来の自生地である耕作放棄地から20m離れた生け垣で発見された事例を報告しています。筆者は、過去の観察で自生地に留まっていたマルバルコウが移動したことに着目し、人や動物による種子散布の可能性を推測。生息範囲が拡大しにくい植物種の意外な移動を捉えた、興味深い観察記録です。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

早朝の散歩中、筆者は街灯の下で白いマルバアサガオを発見。LEDの白色光に照らされた白い花弁が幻想的に浮かび上がり、その美しい光景に心を奪われます。過去記事でも触れたように、早朝に咲くアサガオには特別な魅力があると感じ、江戸時代のアサガオ栽培ブームに思いを馳せます。当時の人々もこの儚い美しさに魅了されていたのではないかと、日常のささやかな発見から歴史や美意識への考察を深める、心温まるブログです。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

Webマーケターとして、提供されたブログ記事の要約を作成します。

---

筆者は夏季限定で、日の出前の早朝散歩を習慣としています。この時間帯は程よい汗を流すのに最適で、近所の田の様子を確認することも日課です。ある日、今まで意識していなかった植物に目を向けてみると、咲きたての美しい野生のアサガオを発見しました。

目視では一層の美しさを感じたものの、ライトを使った撮影ではその感動を表現しきれず、写真の難しさを改めて痛感したようです。早朝の澄んだ空気の中で見つけた、ささやかな美しさと、それを伝えきれないもどかしさが綴られた、情景豊かな記事です。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

ハナミズキの冬芽を観察した記録。枝の先端にアサガオの実のような形の冬芽ができ、丸っこい部分は総包片で中に花芽を含む。尖った脇芽は芽鱗に守られている。春には中央に花が咲き、両端に葉が生えるようだ。参考にしたウェブサイトによると、先端の丸い部分には花芽のみで葉芽は含まれない。今後の観察で春の開花の様子を確認予定。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

アサガオは夏の一年草で、冬に葉を維持するのは難しい。しかし、紹介されているアサガオは12月にも関わらず、大きな葉をつけている。ただし、葉は部分的に紫色になっている。これは、光合成を抑えるためにアントシアニンを生成しているものの、カエデのように綺麗に紅葉できないため、まばらな紫色になったと考えられる。アサガオの葉の紫色は、冬の寒さに対する植物の反応を示していると言えるだろう。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

急に寒くなった今週、川辺で夏の風物詩のアサガオが咲いているのを見つけた。セイタカアワダチソウの群生地に逞しく咲くアサガオは、セイタカアワダチソウの集合花の部分に、見事なまでに綺麗に巻き付いていた。蔓が一回りするだけでしっかりと固定されている様子に感心し、朝から良いものを見た思いになった。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

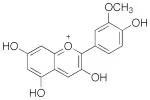

ウンシュウミカンの苦味成分には、フラボノイドの一種であるナリンギンが知られています。本記事では、ナリンギン以外にも苦味を持つO-メチル化フラボノイドが存在するか調べました。分析の結果、ウンシュウミカンには、ナリンギンの他に、ポンシリン、タンゲレチン、ノビレチンという3種類のO-メチル化フラボノイドが含まれており、これらも苦味を持つことが確認されました。つまり、ウンシュウミカンの苦味成分はナリンギンだけでなく、複数のO-メチル化フラボノイドによって構成されていると言えます。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

セイヨウアサガオ「ヘブンリーブルー」の青い色素「ヘブンリーブルーアントシアニン」は、ペオニジンというアントシアニンに、2つの糖とコーヒー酸が結合した構造をしています。注目すべきは、糖とポリフェノールが様々な箇所で他の化合物と結合できる点です。この結合が繰り返されることで、大きな化合物(タンニンなど)が形成される可能性があります。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

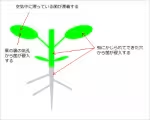

アサガオとカボチャらしき草が複雑に絡み合いながら伸長する様子を詳細に観察した記事です。筆者は、カボチャが先に伸びたアサガオを伝うように成長している状況から、つる植物の異なる伸長戦略について考察を深めています。自身が巻き付くアサガオ型と、巻き髭で何かを掴むカボチャ型を比較。近隣で繁茂するクズ(アサガオ型)とアレチウリ(カボチャ型)の例を挙げ、アサガオ型の伸長の方が有利ではないかと推測しています。一方で、巻き髭にも良い点があるはずだとし、今後の観察に意欲を見せています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

この記事は、鮮やかな紅色の花を咲かせるつる性植物「マルバルコウ」について考察しています。著者はマルバルコウの見た目の特徴からヒルガオ科に属する植物と推測し、その花弁の色素について「ペラルゴニジン」というアントシアンの可能性を探っています。しかし、マルバルコウの花弁の色素に関する研究は少なく、結論には至っていません。また、「縷紅」という名前の由来についても考察し、紅色の花を咲かせるつる性植物であることに由来すると推測しています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

朝、小川沿いを自転車で走っていたら、色鮮やかなヒルガオの花が目に留まった。ヒルガオは道端の草であるにもかかわらず、園芸用のアサガオ並みに花が大きく、周りに他の花が咲いていない場所では特に目立つという。その存在感に筆者は気づき、花の鮮やかさに魅せられた様子が綴られている。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

用水路横の僅か4㎡の範囲にだけホシアサガオが生息しており、周囲には見られないことが不思議だと述べています。ホシアサガオは外来種で、種子の散布方法から広範囲に広がる可能性は低いため、なぜ局所的に生えているのか謎です。一方で、500mほど離れた場所には、似た植物のマメアサガオが生息していることが確認されています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

息子さんが学校でもらってきたアサガオから、珍しい「蜻蛉葉」が現れました。蜻蛉葉は、「変化朝顔図鑑」によると遺伝子記号(dg)で表され、葉だけでなく花の形にも影響を与えるそうです。図鑑には花の大きさについては「中輪」とのみ記載があり、具体的な形状は分かりませんでした。今後の成長と開花が楽しみですね。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

ネナシカズラというツル植物がクズの葉に絡みついていました。ネナシカズラは寄生植物で、自身は光合成をせず、他の植物に栄養を依存します。クズは繁殖力が強いですが、ネナシカズラも負けていません。寄生されたクズの葉は変色し、光合成を阻害されている可能性があります。この光景は、植物界における生存競争の厳しさを物語っています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

リトマス試験紙がpHで色が変わる仕組みは、地衣類(リトマスやウメノキゴケ)に含まれる、pHによって色調が変化する色素を利用している。これはアジサイやアサガオの花弁に見られるアントシアニン色素と同様の原理だ。pHの変化(水素イオンの増減)によって色素の化学構造が変わり、反射する光の波長、つまり色調が変化することで、酸性・アルカリ性が判別できる。リトマス試験紙は、この自然界の巧妙な仕組みを活用している。今後は、機械式のpHメーターがどのようにpHを測定しているか、その原理を詳しく解説する。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

ネナシカズラはアサガオに似た果実を形成し、受粉・種子形成により宿主から多大な養分を奪う。寄生された植物は葉が紅色に変色し、光合成を抑えていると考えられる。これは、ネナシカズラに亜鉛などの要素を奪われた結果、活性酸素の除去が困難になるためと推測される。寄生されていない同種の葉は緑色を保っており、ネナシカズラの寄生が宿主植物に深刻な影響を与えることがわかる。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

マメアサガオはヒルガオ科サツマイモ属の一年草。北アメリカ原産で、日本では帰化植物として道端や荒地などで見られる。つる性で他の植物に絡みつきながら成長し、直径1.5cmほどの小さな漏斗状のピンク色の花を咲かせる。葉はハート型で、アサガオより小さい。繁殖力が強く、在来種への影響が懸念される。記事では、マメアサガオが他の植物に絡みついている様子や、花、葉の特徴が詳細な写真とともに紹介されている。また、よく似たホシアサガオとの見分け方についても触れられており、花の中心部の色が異なる点が挙げられている。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

強い光は活性酸素を発生させ、光ストレスの原因となる。光ストレス軽減にはフラボノイドなどの紫外線フィルターが有効だが、フラボノイドは紫外線以外の光も遮断する可能性がある。また、植物の生育に必要な光も遮断してしまう可能性があるため、人工的に特定の波長の光、例えば緑色光や紫外線を照射する手法も考えられる。トマト栽培では、雨による果実のひび割れを防ぐため遮光を行うが、これがフラボノイド合成を阻害し、光ストレスを受けやすくしている可能性がある。つまり、光合成効率を維持しつつ光ストレスを軽減するには、遮光する光の波長を調整する必要がある。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

イチゴ栽培の難しさは、うどんこ病等の病気への弱さ、ランナーによる栄養分散、そして受粉の難しさにある。特に受粉は、ミツバチ頼みだと気候の影響を受けやすく、安定しない。そこで、筆者はミツバチに頼らない方法として、電動歯ブラシによる振動を用いた人工授粉を試みた。振動は花粉を散布させるのに効果的だが、花を傷つけない適切な力加減を見つけるのが難しい。試行錯誤の結果、歯ブラシの種類や当て方、振動時間のコントロールが重要だと判明。安定したイチゴの収穫を目指すには、受粉への理解と技術の向上が不可欠である。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

p53遺伝子は細胞のがん化を抑制する重要な遺伝子で、DNA修復やアポトーシスを制御する。しかし、トランスポゾンやレトロウイルスのような因子がp53遺伝子に挿入されると、その機能が破壊され、がん化につながる可能性がある。一方、内在性レトロウイルス(ERV)の一部はp53の結合サイトとなり、細胞ストレス時にp53がERVからの転写を誘導し、レトロウイルスRNAを排出することで、抗ウイルス機構として機能している可能性も示唆されている。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

この記事では、植物の生理現象を理解する上でアサガオが優れたモデル生物であることを解説しています。アサガオは、成長が早く、様々な変異体があり、遺伝子情報も豊富であるため、遺伝学、発生学、生理学などの研究に適しています。具体的には、短日植物であるアサガオを使って、花成ホルモン「フロリゲン」の研究が行われ、フロリゲンの存在が証明されました。また、アサガオの様々な色の花は、色素の生合成経路の研究に役立ち、遺伝子の変異による表現型の変化を学ぶことができます。さらに、アサガオはつる植物であり、植物の成長や運動のメカニズムを研究するのにも適しています。このように、アサガオは、植物科学の様々な分野の研究に貢献している重要な植物です。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

スイセンが花をつけている記事の要約(250文字以内):

この記事は、鉢植えのスイセンが開花したことを報告しています。開花時期が例年より遅く、開花数も少ないことから、夏の暑さの影響を受けた可能性が考察されています。スイセンの球根は、通常秋に植え付けますが、この記事のスイセンは前年の開花後に植え替えをせず、鉢のまま夏越ししました。夏越し中は水やりを控え、日陰に置いていましたが、それでも暑さの影響は避けられなかったようです。開花したスイセンは小ぶりながらも美しく、春の訪れを感じさせる存在として喜びをもたらしています。筆者は、今後のスイセンの生育を見守り、適切な管理を続ける意向を示しています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

10月になってもアサガオは夕方でも咲いている。夏は昼にしぼむのに、秋はなぜ夕方まで咲いているのだろうか。学研キッズネットによると、気温の低下により花びらからの水分の蒸散量が減るためだそうだ。品種によるしぼむ時間の違いは花弁の厚みが関係している。一方、ヒルガオは夏でもしぼみにくい。アサガオとヒルガオの花粉の色については別記事で触れられているが、ヒルガオの萎みにくさは、アサガオとは異なる水分蒸散抑制の仕組みがあると考えられる。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

エンサイはヒルガオ科の植物で、サツマイモやアサガオと似た花を咲かせる。ミャンマーでは盛んに栽培されており、水田のような場所で育つ。真夏の暑さにも強く、温暖化が進む日本の将来の主力作物となる可能性がある。茎が空洞で水に浮く特性も持つ。イネ、サツマイモと共に、エンサイは暑さに強い食料源として期待できる。ヒルガオ科植物の強靭な生命力は、過酷な環境下での食料生産に役立つだろう。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

大阪で珍しいサツマイモの開花に遭遇した著者は、日本の気候では通常開花しないサツマイモの品種改良方法や起源について考察している。日本では沖縄以外での開花は稀で、温暖化の影響を推測しつつも、品種改良は北関東で行われているという矛盾に触れ、その答えは過去記事「あの美味しい焼き芋の裏にはアサガオがいる」にあると示唆する。さらに、サツマイモの起源は中米・南米説が有力で、日本への伝播ルートは複数存在するものの未解明な点が多いことを学術論文を引用して解説。最後に、同じく中南米起源のアサガオの毒性に触れた過去記事へのリンクを添え、ヒルガオ科の植物の強靭さを紹介する関連記事へのリンクを掲載している。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

PHPのハッシュテーブルの実装であるチェイン法を、単方向連結リストを用いて再現した。ハッシュテーブルへの要素追加、検索、初期化、リサイズの関数をPHPで作成し、衝突が発生するケース(アズキとショウブ)で動作を確認した。結果、インデックス2にアズキとショウブが連結リストで格納され、検索関数も正しく動作することを確認できた。この実装はPHPのzvalや変数登録の仕組みを理解する上で役立つ。ただし、PHPのチェイン法は双方向連結リストを用いており、また、連結リストではなく配列を用いる実装もある。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

PHPの関数はハッシュテーブルというデータ構造で管理される。ハッシュテーブルは高速な検索が可能だが、ハッシュ値の衝突という問題がある。この記事では、簡単なハッシュ関数とハッシュテーブル操作関数を作成し、文字列を登録する例を通してハッシュテーブルの基本的な動作を説明する。複数の文字列を登録する際に、ハッシュ値の衝突が発生し、一部の文字列が登録されないことを示し、衝突回避のための方法としてハッシュテーブルのリサイズやハッシュ関数の改良、そしてチェイン法の存在を示唆している。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

道端で小さなアサガオのような花を見つけ、マメアサガオだと判明。葉はマルバアサガオに似ており、外来種を想像。花の特徴は葯の色が紫色だった。他のアサガオ(アサガオ、ヒルガオ)の葯は白であることを思い出し、紫色の葯は紫外線防御か昆虫へのアピールのためかと推測。小学館の図鑑でマメアサガオを確認し、葯の紫はフラボノイド由来と推察。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

薄い花弁のアサガオの生育不良と黄緑色の葉の関連性について考察した記事です。生育の遅延は、フラボノイドの合成量の低下が原因だと推測されています。

通常、植物は紫外線対策としてフラボノイドを葉に蓄積しますが、合成量が減少すると紫外線による活性酸素の発生が増加し、活性酸素除去のためにグルタチオン合成にアミノ酸が消費されます。結果として成長に必要なアミノ酸が不足し、生育が遅延すると考えられています。

記事では、青色色素合成酵素の欠損ではなく、フラボノイド自体の合成量の低下が原因であると推測しています。その理由は、もし酵素が欠損しているだけであれば、中間生成物である黄色や赤の色素が蓄積し、花弁や葉がこれらの色になるはずだからです。この黄葉の性質は、今後のアサガオ栽培における一つの知見となります。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

夏休み明けにアサガオの観察記録。一つの株に複数の種を蒔いた結果、紺や紅などの定番色に加え、薄い紫色の花が咲いた。この淡い色は、朝顔百科と照らし合わせると淡鼠(薄い灰色)か水浅葱(薄い青)に該当する。灰色という言葉の認識の難しさに触れつつ、発芽時の双葉と本葉に見られた気になる点について、今後の記録で考察していく予定。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

小学校の夏休みアサガオ観察で、成長が遅い原因を考察。根元に注目すると、多数の不定根やこれから発生しそうな突起を発見。浅植えや根の障害が原因として考えられる。さらに、根が紅色に着色していることを指摘。これはサツマイモ同様、アントシアニン色素によるもので、根のストレス軽減のために蓄積されていると推測。不定根の発生と紅色の根は、アサガオがストレス環境にあることを示唆している。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

アサガオは昼にしぼむため花粉は白、ヒルガオは昼も咲くため紫外線対策で花粉は黄色と予想。アサガオの花粉は予想通り白だったが、ヒルガオも白かった。紫外線対策の色素は人目には無色のもあるため、ブラックライトがあれば判別できるかもしれないが、今回はここまで。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

黄色い花の中には、人間には見えない紫外線反射色素を持つものがある。昆虫の目には、この色素が蜜標として認識され、蜜の場所を示す模様として見える。人間には無色に見えるこの色素は、紫外線という人間には認識できない色を反射している。この紫外線色素は、植物や昆虫だけでなく、人間の健康にも重要な役割を持つ。今後の記事で、この色素の重要性についてさらに詳しく解説される。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

アジサイの花の色はアントシアニジンという色素と補助色素、そしてアルミニウムイオンの有無によって決まる。アントシアニジン自体は赤色だが、補助色素が結合することで青色に変化する。さらに、土壌にアルミニウムイオンが豊富に存在すると、アジサイはアルミニウムイオンを吸収し、アントシアニジンと結合して青色の発色を強める。つまり、アジサイの青色は、アントシアニジン、補助色素、アルミニウムイオンの3つの要素が揃うことで現れる。逆に、アルミニウムイオンが少ない土壌では、アジサイはピンク色になる。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

アサガオの青色はアントシアニン色素によるが、幻の黄色いアサガオの謎をフラボノイドから探る。フラボノイドは黄色い化合物の語源を持ち、ミヤコグサの黄色はフラボノイドの一種ケルセチンによる。アサガオはケルセチン合成経路を持つものの、アントシアニン合成が優先される。淡黄色のアサガオはアントシアニン合成が欠損した変異体と考えられ、ケルセチン合成の増加で黄色が濃くなる可能性がある。アサガオの鮮やかな青はアントシアニンと補助色素のフラボノールの共存によるものかもしれない。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

アントシアニンはpHによって色が変化する色素です。酸性では赤、中性に近づくにつれ紫色、アルカリ性では青色になります。これはアントシアニンの分子構造がpHの変化によって変化し、吸収する光の波長が変わるためです。アサガオの花弁の色もアントシアニンによるもので、pHの違いで様々な色合いが生じます。青色のアサガオはアルカリ性の液胞を持ち、赤いアサガオは酸性の液胞を持つと考えられます。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

アサガオの紫色の花は、色素自体が紫色なのではなく、青い色素を持つ花弁のpH調節機能が欠損していることが原因です。通常のアサガオは開花に伴いpHが上昇し青くなりますが、紫色のアサガオはpH調節遺伝子の欠損により、青でも赤でもない中間の紫色で安定しています。この遺伝子欠損はトランスポゾンによる変異が原因です。つまり、紫色のアサガオは環境によって紫色になったと言えるでしょう。では、赤いアサガオは更にpHが低いことが原因なのでしょうか?それは次回の考察となります。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

アサガオはpH変化でペオニジンが青くなるため、理論的には青い花しか咲かないはずだが、実際は多彩な色の花が存在する。その理由はトランスポゾンによる突然変異にある。トランスポゾンの活発な動きは突然変異を誘発し、色素合成に関わる遺伝子に変化が生じることで、本来の青色とは異なる色合いの花が生まれる。色あせたアサガオもこの突然変異の一例である。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

アントシアニンの配糖体がpHによって色を変える仕組みを解説している。シアニジンを例にアントシアニジンとアントシアニンの構造の違いを説明し、糖が結合することで安定性が変化することを示唆。ペラルゴニジンの配糖体の模式図を用いて、pHの変化に伴う構造変化と色の変化(酸性で赤、中性で紫、アルカリ性で青)を説明。アジサイの例を挙げつつ、アジサイの青色発現はアルミニウムが関与するため、pHによる色の変化とは異なるメカニズムであることを指摘。pHによる花色の変化はアサガオでよく知られていると補足している。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

街路樹の根元で、マルバアサガオがヨモギを避けるように伸びていました。ヨモギはアレロパシーを持つため、マルバアサガオはヨモギが繁茂していない場所で発芽したと考えられます。

さらに、マルバアサガオの伸長方向もヨモギの揮発物質によって制御されている可能性があります。

植物は香りを利用して陣取り合戦を行うという興味深い現象を観察できました。 マルバアサガオがヨモギを覆い尽くすことができるのか、今後の展開に注目です。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

ブドウの色は、プロアントシアニジンと呼ばれるポリフェノール色素による違いが原因と推測される。赤いブドウはプロアントシアニジンを合成する遺伝子が活性化されているが、白いブドウでは特定の遺伝子が抑制されているため、赤い色素が合成できない。

同様に、黒大豆と黄大豆の色素の違いも、プロアントシアニジン合成の遺伝子発現の違いによる可能性がある。黒大豆の黒い色はプロアントシアニジンによるものだが、黄大豆ではこの色素合成に関わる酵素が一部失われたために、黒い色素が合成できなくなったと考えられる。

この仮説を検証するための実験には、遺伝子を操作した植物を使用することが考えられる。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

落ち葉のハンバーグとは、ダンゴムシなどの土壌生物を利用して落ち葉を分解し、植物の栄養豊富な堆肥を作る方法です。ダンゴムシは落ち葉を食べて細かく分解し、糞として排出します。この糞には、植物の成長を促進する微生物や栄養素が豊富に含まれています。さらに、ダンゴムシの殻は炭酸カルシウムでできており、土壌にカルシウムを供給します。

この方法では、落ち葉を容器に入れ、ダンゴムシを投入します。ダンゴムシは落ち葉を食べて分解し、糞を堆積させます。数ヶ月後、落ち葉は分解され、ダンゴムシの糞と混ざり合った栄養豊富な堆肥ができます。この堆肥は、植物の生育を促進する効果があり、化学肥料や農薬を使わずに安全な方法で土壌を改良することができます。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

アスファルトの隙間から力強く咲くアサガオ。そのつるは、互いに絡み合い、支え合って上を目指します。つるは、周囲のものに巻き付いて高く伸び、何もなければ横に広がるという、柔軟な生存戦略を持っています。しかし、そんなつるの弱点とは?

記事「ヒルガオ科の強さに頼る」では、つる植物であるアサガオが、ヒルガオ科の持つ旺盛な繁殖力に頼り、他の植物を覆い尽くしてしまうことを指摘しています。つまり、つるの強さは、時に周囲の植物を弱体化させ、生態系に影響を与える可能性を秘めているのです。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

木の下に咲くマルバアサガオは、他の植物に巻き付いて高い場所で花を咲かせている。特に、二本の穂に贅沢に巻き付く姿は、アサガオの容赦ない一面を見せている。巻き付かれた植物は、きっともっと自由に穂を広げたかっただろう。 それでも、狭まった穂間にはクモの巣が張られ、自然のしたたかさが垣間見える。アサガオの逞しい生命力と、他の植物とのせめぎ合いが印象的な光景だ。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

道端で見かけた葉が4枚しかないアサガオ。少ない葉で花を咲かせ、既に萎んでいる様子に、生命力の強さと花の維持に必要なエネルギーについて考えさせられた。実は近くに別の元気なアサガオがあり、花を咲かせ続けるには相当なエネルギーが必要だと実感。アサガオは自家受粉なので、萎むのが早くても繁殖には問題がないのだろう。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

「あの美味しい焼き芋の裏にはアサガオがいる」は、焼き芋の甘さの秘密とアサガオの意外な関係について解説しています。焼き芋の甘さは、サツマイモに含まれるデンプンが糖に変化することで生まれます。この変化を促す酵素β-アミラーゼは、低温で活性化するという特性があります。 通常、収穫後のサツマイモは貯蔵庫で低温保存されますが、実はこの過程でβ-アミラーゼが働き、じっくりと糖化が進むのです。そして、じっくり糖化したサツマイモを高温で焼き上げることで、より甘く美味しい焼き芋が完成するのです。 驚くべきことに、このβ-アミラーゼの研究にアサガオが貢献しています。アサガオはβ-アミラーゼを豊富に含み、研究材料として活用されたことで、酵素の特性や働きが解明されました。 つまり、私たちが美味しい焼き芋を楽しめるのは、アサガオの研究のおかげでもあるのです。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

梅雨の時期に咲くアジサイ、特に花弁の先が丸まった品種に着目し、その形状に疑問を投げかけています。著者は、丸まった花弁は雨水を溜め込み、カビの繁殖などを招き、植物にとって不利になるのではないかと推測しています。そして、一般的な形状のアジサイと比較することで、この点について考察しています。野生種に近い植物であれば、その形状には必ず意味があるという考えに基づき、園芸品種と比較することで、その意味がより明確になるだろうと締めくくっています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

サツマイモの表面にできる青黒い傷と苦味について、その原因物質が猛毒のイポメアマロンの可能性があることが解説されています。ドクダミの抗菌性に関する論文をきっかけに、サツマイモに含まれる生理活性物質、特に傷ついた際に生成されるイポメアマロンの毒性に着目しています。サツマイモはヒルガオ科で、アサガオの種子と同様に幻覚作用を持つ物質も含むとされています。苦味は危険を察知する能力と関連するため、イポメアマロンによる苦味は毒性への警告である可能性が示唆されています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

作物の病気は、菌が直接付着・気孔侵入するか、虫(ベクター)が媒介する。特にウイルス性の病気は、ほぼベクター由来である。虫は乾燥ストレスを受けた作物に含まれるプロリンを求めて集まるため、土壌を適切に管理し乾燥ストレスを軽減すれば、虫の数を減らせる。虫が減ればベクター由来の病気も減り、結果として作物の秀品率向上に繋がる。農薬を使う場合、殺虫剤に重点を置くのが賢明だが、良質な堆肥による土壌改良はさらに効果的。つまり、土壌管理とベクター対策が、農薬使用を減らし、秀品率を高める鍵となる。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

ヒルガオ科の植物は、アスファルトの隙間や排水溝など、劣悪な環境でも生育できる驚異的な強さを持つ。蔓性で、わずかな隙間から光を求めて伸び、辿り着いた場所を足掛かりに勢力を拡大する。地下茎で栄養を蓄え、除草剤にも強く、地上部を刈り取られてもすぐに再生する。繁殖力も旺盛で、種子だけでなく地下茎からも増殖するため、駆除は困難を極める。その強靭さ故に厄介者扱いされることもあるが、アスファルトジャングルに彩りを添える逞しい生命力には感嘆させられる。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

プランターの土に生ゴミを埋めるとダンゴムシが集まり繁殖する。ダンゴムシは脱皮後、自分の皮を食べるというが、プランターには脱皮殻が残されている。この殻にも炭酸カルシウムやキチンが含まれているのだろうか? 土の中では様々な生物が生死を繰り返し、複雑な有機物が蓄積していく。まるでカニ殻のように、ダンゴムシの脱皮殻も土壌に影響を与えるのだろうか。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

排水溝のグレーチングからセイヨウアサガオに似たツル性植物が生えている。汚泥に根を張り、驚くべき伸長を見せているが、周囲には巻き付く植物がない。通常、他の植物に絡みついて高くなるこの草は、グレーチングに巻き付くだけでは高く伸長できない。周囲に支えがないこの過酷な環境で、どのように成長していくのか?次回訪問時にまだこの植物が残っていれば、その後の成長ぶりを観察したい。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

アサガオの種にはファルビチンという毒が含まれており、食べると嘔吐や下痢、腹痛などの症状を引き起こす。特に幼児は少量でも重篤な症状になる可能性があるため、絶対に口に入れてはいけない。アサガオはサツマイモと同じヒルガオ科に属し、種子の形状も似ているため、誤食に注意が必要だ。万が一、誤って食べてしまった場合は、すぐに医療機関を受診し、適切な処置を受けることが重要である。美しい花を楽しむ一方で、その危険性も理解し、安全にアサガオを鑑賞しよう。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

浄安寺の椿展にて、金魚葉椿の葉を採取。マグネシウム欠乏のため黄化していたが、本来は緑色。葉の先端が急に細くなり筒状になるのが特徴で、この形状が金魚を連想させる。筒内部は黄化せず緑色を保っている。これは、マグネシウム欠乏にも関わらず、筒状部分の葉緑素が他の器官へ移行できないためと考えられる。葉全体が黄変している中で、光が届きにくい筒内部のみ緑色である点は興味深い。この現象は、マグネシウムの移行と葉の構造に関連がある可能性を示唆している。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

アサガオの種は翌年以降も発芽する。これは種が生きているのではなく、生命活動を停止した状態で、発芽の条件が揃うと蘇生する仕組みを持つためだ。乾燥により酵素の働きを止め、DNAも分解された状態にすることで長期保存が可能となる。吸水すると修復酵素がDNAを復元し、発芽に至る。種は時限装置付きの仮死状態と言える。しかし、土中の水分に触れても発芽時期まで吸水を抑制する仕組みや、種子孔が開くメカニズムなど、未解明な点も多い。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

アサガオの多様な花の形は、ゲノム内を移動する「トランスポゾン」の影響と考えられる。トランスポゾンは遺伝子配列に挿入され、重要な遺伝子の機能を破壊することで、花の形質に変化をもたらす。例えば、丸い花の形成に重要な遺伝子にトランスポゾンが入り込むと、花の形は丸ではなくなる。アサガオは変異が多く、様々な遺伝子が変化するため、植物にとって重要な遺伝子を発見できる可能性を秘めている。夏休みのアサガオの観察は、生命の謎を解き明かす第一歩となるかもしれない。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

サツマイモとアサガオは同じヒルガオ科で、花の形も似ている。日本では気候条件のためサツマイモは開花しにくいが、品種改良には開花が必要となる。そこで、アサガオを台木にサツマイモを接ぎ木する技術が用いられる。アサガオの開花条件を引き継ぐことで、サツマイモを夏に開花させ、交配を可能にする。この技術は、戦時中の食糧難を支えたサツマイモの品種改良に大きく貢献した。アサガオは薬用、観賞用としてだけでなく、食糧事情においても重要な役割を果たした植物である。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

アサガオの種は毒性があり、食べると幻覚作用や吐き気を引き起こすため、絶対に食べてはいけない。遣唐使が薬用として持ち帰ったアサガオは、その変異の多様性から貴族の間で栽培ブームとなり、遺伝学の発展に貢献した。種に毒があるのは、動物に食べられることで種子を拡散する戦略をとっていないため。多くの種子は胃酸で消化されないが、アサガオの種は消化されずに毒性を発揮する。特に西洋アサガオは幻覚作用が強く、薬物としても利用される成分を含む。アサガオは薬学、遺伝学、作物学、文化に多大な影響を与えた植物である。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

生物学における「果実」は、種子とその周辺器官の集合体を指す。被子植物において、果実は子房が発達したものだが、種子散布に関わる他の器官を含む場合もある。果実は種子を保護し、散布を助ける役割を持つ。

果実は大きく分けて、乾燥して裂開するもの(裂開果)と、乾燥または多肉質で裂開しないもの(不裂開果)に分類される。アサガオの果実は裂開果の蒴果にあたり、成熟すると乾燥し、複数の縫合線に沿って裂開し種子を放出する。果実は種子散布の戦略に基づき多様な形態を示す。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

大学時代から愛用する植物図鑑で、ヨルガオの白い花弁の秘密を知った。白い花弁は細胞間の空気が光を反射することで白く見え、真空状態にすると透明になるという。今まで白は色素だと思っていたが、空気の反射だと知り、色のメカニズムへの理解が変わった。白は色の出発点ではなく、無色透明な状態に色素が加わることで様々な色が生まれるのだ。この発見に感動しつつも、ヨルガオと真空装置がないため、実際に試せないことが悔しい。学生時代に知っていれば、研究室で実験できたのに。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

遺伝子組み換えは、特定の遺伝子の機能を調べる研究手法として利用される。例えば、青いアサガオの鮮やかな青色色素に関わる遺伝子を特定し、その遺伝子を薄い青色のアサガオに導入することで、遺伝子の機能を検証する。導入後、花色が鮮やかになれば、その遺伝子が青色色素合成に関与していることが証明される。しかし、遺伝子組み換え作物において、導入された遺伝子が植物にとって有益に働くことは稀である。遺伝子が活用される保証はなく、F1種子における課題も存在する。つまり、遺伝子組み換えは研究ツールとしては有効だが、作物改良においては、導入遺伝子の効果が限定的である可能性が高い。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

踏切脇に咲くアサガオの健気さと、その過酷な運命を描写した文章です。10分に1本電車が通る踏切という過酷な環境で、アサガオは健気に花を咲かせています。自家受粉で昆虫を必要としないアサガオですが、成長のためにつるを伸ばすと、レールに侵入し電車に切られてしまう危険があります。そんな過酷な場所で芽吹いたアサガオの生命力と、それと同時に宿命的な試練が表現されています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

ベランダのアサガオの蔓を剪定し、別のプランターの土の上に放置したところ、約1週間後、なんと開花した。蔓は土に挿しておらず、根付いておらず水も与えていない状態。切断された蔓の中に、花を咲かせるための栄養と水分が蓄えられていたことになる。驚くべきアサガオの生命力に感動しつつ、このまま放置すれば種ができるのか疑問に思う。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

奈良時代に薬用として渡来したアサガオは、元は薄い水色の原種系だった。種は下剤に使われ、量によって薬にも毒にもなった。栽培の中で濃い色の花や大きな花、絞り模様、牡丹咲き、変化咲きなど様々な変化が現れ、品種改良が進んだ。海外種との交配でさらに模様が鮮やかになり、ゲノム研究で遺伝子の「飛び回り」も発見された。人々の好奇心と探求心によって、多様なアサガオが誕生し、現在に至る。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

遣唐使が持ち帰った朝顔の種は、当初薬用として利用されていました。下剤としての効能を持つ牽牛子(けんごし)がそれで、現在私たちが観賞する朝顔とは大きく異なる小さな花を咲かせます。奈良時代末期に薬用として導入された朝顔は、江戸時代に入り観賞用として品種改良が盛んに行われました。特に文化・文政期の大ブームでは、葉や花の形に様々な変化が現れた「変化朝顔」が誕生し、珍重されました。現代では見られないほど多様な変化朝顔は、浮世絵にも描かれるなど当時の文化に大きな影響を与えましたが、明治時代以降は衰退し、現在はその一部が保存されているに過ぎません。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

この記事は、変化朝顔の一つである「牡丹咲き」のアサガオについて解説しています。牡丹咲きは、大輪の朝顔がくちゃくちゃっとなり、雄しべが花弁に変異して八重咲きになったもので、その様子が牡丹の花に似ていることから名付けられました。記事では、黄斑入蝉葉紅台咲牡丹大輪という品種の写真とともに、京都府立植物園の朝顔展で撮影された時雨絞りの牡丹咲きの写真も紹介されています。筆者は、さらに牡丹らしい丸い花との遭遇にも期待を寄せています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

記事は牡丹咲きの朝顔について。獅子咲きと同様に変わり咲き朝顔の一種で、花びらが幾重にも重なり、牡丹の花のように見えることから名付けられた。獅子咲きとは異なり、雄しべ、雌しべが確認できる。色はピンクで、花びらの形は丸みを帯びているものや細長いものなど様々。記事では花びらの枚数の多さや、中央部に少し隙間が見える様子も描写されている。また、変化朝顔の多様性に改めて感嘆し、これらの花がどのようにして生まれたのか、そのメカニズムへの興味を示している。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

記事は獅子咲きの朝顔について説明しています。獅子咲きは、花弁が細く裂けて、まるで獅子のたてがみのような形状になることから名付けられました。京都府立植物園で展示されていた獅子咲きの朝顔は、特に花弁の裂け方が顕著で、通常の朝顔とは全く異なる印象を与えます。色は、青、紫、ピンクなど様々で、色の濃淡や模様も個体によって異なります。獅子咲きは突然変異で生まれたもので、江戸時代から栽培されている伝統的な品種です。その珍しさから、当時の人々を魅了し、現在でも多くの愛好家に楽しまれています。記事では、獅子咲きの朝顔の他に、牡丹咲きや采咲きなど、様々な変化朝顔についても紹介されています。これらの変化朝顔は、遺伝子の複雑な組み合わせによって生み出されるもので、その多様性も朝顔の魅力の一つです。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

ネキリムシの攻撃を受けたアサガオの茎。卵の殻で防御を試みるも、傷は完全には治癒しなかった。しかし、その傷口から不定根が発生。通常、不定根は節から発生するが、今回は傷口を塞ぐ過程で形成された万能細胞「カルス」から生じた。せっかく発生した不定根が乾燥しないよう、土をかぶせて保護した。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

サボテンは水やり頻度が少なく、管理が容易と思われがちだが、実は逆。10日に1回の水やりは習慣化が難しく、かえって管理を難しくする。一方、アサガオは2日に1回の水やりが必要で、ルーチン化しやすい。つまり、水やり頻度の高い植物ほど、習慣化を通して管理が容易になる。サボテンを枯らす人は、頻繁な水やりが必要なアサガオに挑戦してみると、意外とうまく育てられるかもしれない。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

朝顔の行灯仕立ては、その成長の速さから毎日の整枝が欠かせない。つる性の朝顔は支柱に螺旋状に巻き付いて伸びるが、その螺旋の向きは遺伝的に決まっている。時には、つる同士が絡み合い、まるで注連縄のように一本の強靭なつるを形成することもある。これは、個々のつるが集まることで、より安定した構造を作り出す朝顔の逞しさを示している。まるで、ヒルガオの強さに通じるものがある。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

撫子采咲牡丹はカワラナデシコに似た変化朝顔の一種です。花弁が細く裂けており、その形状がナデシコを連想させることからこの名が付けられました。通常の朝顔と異なり、花弁の縁が細かく切れ込み、繊細な印象を与えます。色はピンクや紫など様々で、その可憐な姿は見る者を魅了します。

記事では、撫子采咲牡丹の他に、采咲牡丹、獅子咲牡丹といった変化朝顔も紹介されています。これらはすべて、江戸時代に育種家によって生み出されたもので、多様な花の形を持つことが特徴です。これらの変化朝顔は、現代においてもその美しさで人々を惹きつけています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

アサガオの行灯仕立ての手入れ中、ネキリムシが茎に向かっているのを発見。しかし、事前に設置しておいた卵の殻の壁がネキリムシの侵入を防いでいた。ネキリムシは卵の殻を超えられずにもがいていた。捕獲したネキリムシはアサガオから離れた場所に放り投げた。殺生は避けるべきだが、卵の殻の壁を最初から設置しておけば憎しみを抱くこともなかったと後悔している。ネキリムシに食害された握爪龍の株は既に失われている。卵の殻は物理的な防御だけでなく、カルシウムによる土壌改善効果や、ニオイによる忌避効果も期待できる。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

記事では、アサガオの花弁の形状について考察しています。切咲と呼ばれる花弁が切れ込んだアサガオと、曜白と呼ばれる白い模様が入ったアサガオを比較し、曜白の白い部分をなくすと切咲に似た形になることから、アサガオの祖先は5枚の花弁を持つ花だったのではないかと推測しています。また、葉のギザギザは細胞死による調整の結果であるという例を挙げ、曜白の模様も太古の記憶を呼び覚ました結果である可能性を示唆しています。

次の記事「茎が筒状になれたことは大きな革新だったはず」の内容は提供されていませんので要約できません。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

京都府立植物園の朝顔展最終日に訪れた筆者は、先日まで見られなかった朝顔の開花に感動した。特に、名前は不明だが采咲牡丹と思われる種類の朝顔の写真を掲載し、その美しさを伝えている。朝顔展自体は終了するが、変化朝顔の展示は8月中は続くため、筆者は朝の運動を兼ねて引き続き観察を続ける予定。

次の記事では、朝顔の花の形について考察する。丸い花は、人為的な調整の結果ではなく、遺伝的な形質の組み合わせによって生じる自然な形態の可能性がある。特に、采咲牡丹などの変化朝顔は、遺伝子の変異によって複雑な花弁構造を持つ。筆者は、これらの花の形を観察することで、遺伝子と表現型の関係を探求しようと試みる。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

京都府立植物園の朝顔展で展示されていた「枝垂れアサガオ」は、通常の朝顔と異なり、つるが巻き付かず垂れ下がる性質を持つ。通常のアサガオは光感受性により上へ伸び、周囲に巻き付くが、枝垂れアサガオはこの性質を失っている。これは巻き付く行為自体が光の影響を受けている可能性を示唆する。枝垂れアサガオの光感受性の欠如は、植物ホルモン・オーキシンとの関連が推測される。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

この記事では、京都府立植物園の朝顔展で観察された変化朝顔の多様な形状について述べられています。特に、黄蜻蛉柳葉紫吹掛絞石畳撫子采咲という複雑な名前の朝顔を取り上げ、その名の通り「吹掛絞」「石畳」「撫子」「采咲」といった特徴を写真と共に解説しています。それぞれの形状が遺伝子の発現によるものであり、一見シンプルな朝顔の形が、実は多くの遺伝子の複雑な相互作用によって成り立っていることを示唆しています。加えて、通常の丸咲きの朝顔と比較することで、変化朝顔の特異性を強調し、遺伝子の発現の奥深さを考察しています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

京都府立植物園の朝顔展に2日連続で訪れ、変化朝顔の美しさに感動した。特に「青斑入抱芋葉紫牡丹(せきはんいりかかえいもばむらさきぼたん)」は見事な青斑と花弁化した雄しべが美しく、歴代2位の美しさだった。1位は父の育てた切咲牡丹。朝顔は一日花で、トランスポゾンによる変異が起こりやすいため、毎日変化があり目が離せない。珍しい形状の朝顔にも出会えたが、それは次回の記事で紹介する。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

ネキリムシ被害にめげず、京都府立植物園の朝顔展へ。大輪咲きには興味がない筆者は、変化朝顔を目当てに開園と同時に入園。しかし、開花している変化朝顔は少なく、見られたのは黄抱縮緬笹葉紅筒白台咲牡丹と綺麗に展開していない石畳咲きのみ。それでも牡丹咲きの変化朝顔に出会えたのは幸運だった。翌日も開花株を期待して再訪問予定。本日の銘花も写真付きで紹介されている。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

朝顔がネキリムシ被害に遭い、プランターから犯人のコガネムシ幼虫を発見。茎をかじられ、特に「握爪龍」は重傷だった。対策として、卵の殻で株元に防壁を設置。重傷株は不定根発生を期待し、胚軸をピーナッツ殻と土でかさ上げして埋め込んだ。ネキリムシの再襲来を防ぎつつ回復を図るが、傷口からの病気感染を懸念している。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

著者は変化朝顔の栽培を通じて、葉の形状と病気への耐性について考察している。特に「握爪龍」と呼ばれる内側に丸まった葉は、雨水が溜まりやすく菌が繁殖しやすいと指摘。一方で、外側に丸まる葉は雨水を逃がしやすく、病気になりにくいと推測している。変異の多い朝顔を育てることで、淘汰されやすい形質を把握でき、植物の進化の歴史を垣間見ることができるため、植物学を志す者には朝顔の観察が有益だと結論づけている。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

アサガオのプランターに腐葉土と卵の殻を入れたらダンゴムシが大量発生。ダンゴムシは落ち葉や卵の殻(炭酸カルシウム)を食べており、プランター内の豊富な食料が原因と考えられる。ダンゴムシの殻も炭酸カルシウムでできているため、卵の殻をカルシウム源として利用している可能性がある。

ダンゴムシは落ち葉を分解し、摂取したカルシウムを移動・排泄することで、プランター内のカルシウム過多を軽減する役割を果たしているかもしれない。ダンゴムシは生きた植物は食べないため、アサガオへの直接的な影響は少ないと考えられる。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

書くことが思い浮かばず、アサガオの葉をマクロ撮影してみた。成長はしているものの、変わった形の葉で、裏側が上を向き、指のような形状が5本ある。通常の和アサガオの葉と比較すると、重鋸歯が増えている可能性があるが、広げるのが怖いため確認できない。根の状態も気になるが、株が一つしかないため抜くこともできない。結局、マクロ撮影をしても特に書くことは増えなかった。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

江戸時代の朝顔ブームでは、双葉や本葉の奇形は珍重され、珍しい花が咲く期待を高めた。しかし、現代の筆者はもらった朝顔の芽の奇形に不安を感じている。発芽後も無事に育つか自信がなく、江戸時代の人々のような高揚感はない。珍しい変化への期待よりも、無事に花が咲くかどうかの心配が勝っている様子がうかがえる。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

いただいた変化アサガオの種は全て発芽したが、双葉の状態にばらつきが見られる。双葉が全くない株が一つ、なかなか開かない株、ねじれの強い株、表面が波打つ株など様々だ。特に、双葉が開かない株は開く兆しはあるものの、まだ双葉は開いていない。これらの双葉の異常は、生育に影響を与える可能性がある。特に、双葉が開かない株は、将来的に最も変化の大きい花を咲かせるかもしれないと予想される。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

蒔いた変化アサガオの種が発芽した。発芽したのは5粒中3粒。うち2粒は双葉がなく、親の変異が強かった可能性を期待させる。残りの1粒は通常の双葉で、丸い花が咲きそう。少ない母集団のため断定はできないが、変化アサガオ栽培の季節が始まり、今後の成長に一喜一憂する日々が始まった。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

ヒルガオ科の植物は非常に強い。蔓で他の植物に巻き付いて成長し、アサガオは品種改良にも利用された。中でもサツマイモは荒れ地でも育つほどで、不定根と脇芽の発生が旺盛なため挿し木で簡単に増やせる。しかし、遺伝的多様性が低いため病気に弱い欠点も持つ。さらに、根などに共生する窒素固定細菌のおかげで、空気中の窒素を利用できるため、肥料分の少ない土地でも生育できる。ヒルガオ科の植物は、繁殖力と環境適応力の高さで、その強さを示している。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

著者は変化アサガオの種を蒔いた。変化アサガオは日本の伝統園芸植物で、多様な花容を持つ。著者は過去に育てたり見たりした珍しい変化アサガオの写真を掲載し、一般的なアサガオのイメージとの違いを説明するために西洋アサガオの写真も添えている。

最近、既にアサガオが咲いているのを見かけ、著者は一昨年に貰い昨年蒔きそびれた変化アサガオの種を思い出し、蒔いてみた。古い種だが、植物系の研究室にいた経験から適切に保管していたため、発芽に期待している。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

道端で目立つヒルガオは、つる性で他の植物に巻き付きながら咲くため、生育に有利に見える。しかし、一面に生い茂ることはなく、点在している。アサガオ同様、種は一花に4個ほどで、一株で多くの花を咲かせるため種子の数は少なくない。にもかかわらず繁茂しないのはなぜか。種同士で牽制しあい、重力で周囲に落ちた種の一部だけが発芽し、残りは休眠しているのだろうか。ヒルガオは休眠性が強いのか。有利なはずなのに繁茂しない理由は不思議だ。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

ヘブンリーブルーは、ソライロアサガオという西洋朝顔の一種で、8〜9月に咲く青い花です。その青色は、アジサイのように土壌のアルミニウムによるものではなく、花弁細胞の液胞内のpH変化によって、つぼみの時の赤紫色から青色に変化します。つまり、アサガオの青色は、色素の変化ではなく、pHの変化によって引き起こされる現象です。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

朝咲いた青いアサガオの花弁に、5ヶ所の脱色を見つけた。本来ならば欠点となるはずの部分だが、紫色のその箇所が妙に美しく、目を引いた。光にかざすと、脱色部分はより鮮やかな紫色に輝き、花弁が光を透過する様子も観察できた。この脱色がなければ、花弁を裏から見ることもなかっただろう。予期せぬ欠点が、新たな美しさへの気づきを与えてくれた。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

夕方のヒルガオを見て、アサガオが朝しか咲かない理由を「雌蕊を太陽から守るため」という説に疑問を持った。ヒルガオは日中も咲いているのに、なぜ雌蕊を守らなくて良いのか。

もしかしたら、ヒルガオはアサガオより強い雌蕊を持ち、受粉可能時期を長くすることで受粉率を上げているのでは?アサガオは、弱い雌蕊の代わりに開花数を増やしたのだろうか?

ヒルガオとアサガオの繁殖戦略の違いについて考察しているが、結論は出ていない。