/** Geminiが自動生成した概要 **/

本記事は、土植えとプランター植えのブロッコリーを比較し、プランター株のスカスカ具合から葉の構造に着目します。ブロッコリーの葉は、茎に近い部分に隙間があり、これが上層の葉と重なることで無駄のない効率的な光合成構造を実現していると解説。この洗練された葉の形は、寒い時期に大きく育つブロッコリーが、光合成時に発生する活性酸素によるダメージを防ぐための重要な進化であり、その効率的な構造がブロッコリーの生育を支えていると結論付けています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

本記事は、土植えとプランター植えのブロッコリーを比較し、プランター株のスカスカ具合から葉の構造に着目します。ブロッコリーの葉は、茎に近い部分に隙間があり、これが上層の葉と重なることで無駄のない効率的な光合成構造を実現していると解説。この洗練された葉の形は、寒い時期に大きく育つブロッコリーが、光合成時に発生する活性酸素によるダメージを防ぐための重要な進化であり、その効率的な構造がブロッコリーの生育を支えていると結論付けています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

寒空の下で青々と茂るマメ科の草が、冬の到来を告げる情景を美しく描写しています。筆者は毎年この草に注目し、その生命力に心惹かれているようです。記事では、道端より田畑の畔でよく見かけるマメ科の草が、人が農耕を始める前の、森が豊かだった時代に一体どこに自生していたのか、そのルーツに深い考察を巡らせています。明確な答えは得られなくとも、身近な植物の歴史や生態系への探求心を刺激される内容で、読者も日常の中で足元の自然に目を向けるきっかけとなるでしょう。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

このブログ記事では、筆者が田んぼで発見したクモの正体と捕食行動について解説しています。前足が長く後ろ足が短い特徴から「アシナガグモ」と特定。Wikipediaの情報に基づき、アシナガグモは夕方から網を張り、夜間に虫を捕らえること、また、ユスリカなど昆虫が多い場所では網を張らずに直接捕食することを紹介しています。稲作の害虫であるウンカなども捕食対象となる可能性に触れ、田んぼの生態系におけるクモの役割に焦点を当てています。最後に、田んぼにボウフラがいるかという素朴な疑問を提示し、読者の興味を引きます。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

米ぬか嫌気ボカシ肥の土壌改良効果について考察。土壌改良に重要なのは縮合型タンニンであり、米ぬかに含まれるフェルラ酸がその候補となる。しかし、フェルラ酸が縮合型タンニンに変化するには酸化が必要だが、ボカシ肥は嫌気環境である点が課題。今後の展開に期待。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

衣用の薄力粉に卵を混ぜるのは、卵のタンパク質が加熱により凝固し、材料同士を繋ぎ止める役割を期待するから。小麦粉のグルテンも同様の効果があるが、卵白の方がより強く凝固する。パンのクラムの気泡はグルテンが引き伸ばされた特性を示す一方、卵白は加熱でガチガチに固まる。この凝固時の硬さをイメージすることで、衣の中でタンパク質がどのように繋ぎの役割を果たすのかが理解しやすくなる。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

揚げ物の衣のサクサク感は、デンプンの糊化と硬化が重要。糊化は、デンプンが加熱で水分を含み膨張する現象。揚げると水分が蒸発して多孔質になる。同時に、デンプン分子が再び結合しようとする力が働き、多孔質でありながら硬い状態になる。この相反する状態が、サクサクとした食感を生み出す。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

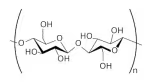

揚げ物の衣を理解するには、デンプンの糊化が重要です。デンプンはグルコースが連なった構造で、加熱すると水素結合が切れ、水が入り込んで膨らみます(糊化)。この状態で油で揚げると水分が蒸発し、多孔質の構造ができます。これが衣のサクサク感に関わる一方で、デンプンの硬化も重要な要素であり、詳細は次回の記事で解説されます。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

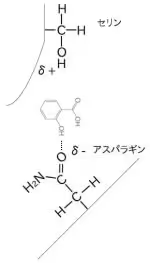

サリチル酸は角質軟化作用を持つ。細胞膜を浸透したサリチル酸は、タンパク質や脂質に作用する。タンパク質はアミノ酸がペプチド結合し、水素結合、ジスルフィド結合、イオン結合、疎水性相互作用によって複雑な三次構造を形成する。サリチル酸はフェノール性ヒドロキシ基でタンパク質の水素結合に介入し、ベンゼン環の非極性によってイオン結合と疎水性相互作用にも影響を与え、タンパク質を変性させる。この二段階の作用によりタンパク質の機能、例えば生理活性や水溶性が変化し、角質軟化につながる。エタノールもタンパク質を変性させるが、ベンゼン環を持たないためサリチル酸のような強い角質軟化作用はない。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

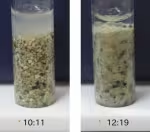

EFポリマーは食品残渣由来の土壌改良材で、高い保水性を持ち、砂地や塩類集積土壌に有効。吸水すると粒状になり、堆肥と混ぜると保水性を高める。更に、重粘土質の土壌に添加すると団粒構造を形成し、通気性・通水性を向上させる効果も確認された。植物繊維が主原料のため、土壌微生物により分解されるが、腐植と併用することで団粒構造への取り込みが期待される。緑肥播種前の施肥も有効。二酸化炭素埋没効果も期待できる、画期的な土壌改良材。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

土壌の保水性向上に関し、植物繊維セルロースの分子間架橋に着目。人工的な架橋剤ではなく、自然環境下で架橋を形成する物質について調査した。綿織物への有機酸処理で伸長回復性が変化する事例から、クエン酸などの多価カルボン酸がセルロースとエステル架橋を形成する可能性が示唆された。多価カルボン酸は複数のカルボキシ基を持ち、セルロースの水酸基とエステル化反応を起こす。この反応は土壌中でも起こりうるため、保水性向上に寄与している可能性がある。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

土壌の保水性向上について、セルロースの活用に着目し、高吸水性樹脂開発のヒントを探る。セルロース繊維は水素結合で繋がり、隙間に保水されるが、その隙間は狭く保水性は低い。高吸水性樹脂開発では、カルボキシメチル化とチレングリコールジグリシジルエーテルの付与による分子間架橋で繊維間の隙間を広げ、保水性を高めている。自然環境下で同様の反応を起こせる物質が存在すれば、植物繊維の保水性を大幅に向上できる可能性がある。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

白榴石はカリウムを多く含むため肥料として使われるケイ酸塩鉱物です。輝石と同じケイ酸の形なのに、アルミニウムが入る隙間があるのが化学的に不思議です。白榴石はカリウム豊富でシリカが少ない火成岩にできますが、日本の火成岩分類では該当するものがなく、海外では異なる可能性があります。このことから、土壌を理解するには火成岩の知識がまだまだ必要だと感じます。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

アロフェンは、外側にAl、内側にSiが配置する独特な構造を持つ粘土鉱物です。Alによる正電荷とSiによる負電荷が、特徴的なAECを示します。また、Si-O結合の不規則な切断(Broken-bond defects)により、高いCECを示します。アロフェンは火山ガラスだけでなく、長石の風化過程で生成されることもあります。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

アロフェンは、土壌名「アロフェン質黒ボク土」に見られる重要な粘土鉱物です。非晶質で、中空球状の形態をしています。構造は、Al八面体シートとSi四面体シートが組み合わさり、球状に重なり合った形をしています。シートの重なりには小さな隙間が存在します。一般の粘土鉱物とは異なり、層状構造を持たない点が特徴です。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

長石は、アルカリ金属やアルカリ土類金属のアルミノケイ酸塩を主成分とする鉱物グループです。ケイ酸四面体が三次元的にすべて結合したテクトケイ酸構造を持ち、その隙間にナトリウムやカリウム、カルシウムなどが配置されます。

テクトケイ酸は、ケイ酸四面体の4つの頂点がすべて他のケイ酸四面体と結合した構造をしています。すべてのケイ酸が完全に結合しているわけではなく、結合度の低い箇所が存在し、そこに金属イオンが入り込みます。

完全に結合したテクトケイ酸はSiO2と表され、石英となります。長石は石英と異なり、テクトケイ酸構造中に金属イオンを含むため、様々な種類が存在します。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

ミカン栽培において「青い石が出る園地は良いミカンができる」という言い伝えがあります。この青い石は緑泥石を多く含む変成岩である「青石」のことです。緑泥石は保水性・排水性・通気性に優れており、ミカンの生育に必要なリン酸の供給源となるため、良質なミカン栽培に適した土壌となります。言い伝えは、経験的に緑泥石がもたらす土壌の利点を表しており、科学的根拠に基づいた先人の知恵と言えます。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

黒雲母の結晶構造は、ケイ酸の平面網状型重合体層間にAl、OH、Kが挟まれた構造をしています。Kは層間に位置し、2:1型粘土鉱物と類似していますが、黒雲母には水分子層が存在しません。2:1型粘土鉱物は層間にMⁿ⁺イオンと水分子を保持しており、これが保肥力に影響を与えると考えられています。水分子層の存在が黒雲母と2:1型粘土鉱物の大きな違いであり、その形成条件を理解することが重要です。そこで、粘土鉱物の構造と化学組成に関する文献を参考に、水分子層の形成メカニズムを詳しく調べていきます。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

鉱物の風化速度は結晶構造に影響されます。単鎖構造のケイ酸塩鉱物(例:輝石)は複鎖構造(例:角閃石)よりも風化に弱く、複鎖構造はさらに重合が進んだ環状構造(例:石英)よりも風化に耐性があります。これは、重合が進むほどケイ酸イオンが安定し、風化による分解に抵抗するためです。

そのため、角閃石は輝石やかんらん石よりも風化に強く、風化が進んでから比較的長い間、元の形態を保持できます。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

輝石はかんらん石よりもケイ酸の重合が進んだ構造を持っており、そのため風化しにくい。ケイ酸が一次元の直鎖状に並んでおり、その隙間に金属が配置されている。この構造では、金属が常に外側に露出しているように見えるが、ケイ酸塩鉱物では重合が進んだ構造ほど風化速度が遅くなることが知られている。つまり、輝石の金属溶脱はかんらん石よりも起こりにくい可能性がある。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

壁の隙間から力強く生えるアカメガシワが、午前8時には既に萎れているという衝撃的な光景から、筆者はその生命力と環境の変化について深く考察します。強い日差しの中で光合成が困難な状況から、「この木は早朝の日射のみで生きているのか」と問いかけ、年々厳しさを増す夏の暑さへの警鐘を鳴らしています。

「頑張れアカメガシワ」というタイトルには、自然の生命力への応援と、地球温暖化への強い懸念が込められています。記事は、自然のささやかな営みを通して、気候変動対策の重要性を訴えかけ、関連リンクではCO2排出削減への取り組みにも言及するなど、環境問題への深い洞察が示されています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

石垣の隙間に生えたアカメガシワに、ヤブガラシが巻き付いていました。ヤブガラシは巻きひげで成長するツル植物ですが、アカメガシワの大きな葉に隠れて目立ちません。通常、ヤブガラシは目立つ植物ですが、アカメガシワの陰に隠れてしまっています。アカメガシワの生命力の強さが伺えます。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

筆者は、雌雄異株のアカメガシワの雌株が非常に少ないことに疑問を抱き、観察を続けています。雄株が多い理由は不明ですが、昆虫に蜜や花粉を提供することで生態系維持に役立っている可能性を考察しています。

その後、新たな雌株を発見しますが、そのすぐ近くに雄株の枝が入り込み、雄花を咲かせている様子を観察しました。このようなケースは珍しく、今後の観察を通してアカメガシワの生態を深く理解できる貴重な発見となりました。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

本文は、三出複葉の植物の葉の変異について観察した記録です。

観察者は、三出複葉の小葉柄からもう一枚の小葉が発生していることに気づきました。これは、クローバーで見られる四つ葉と同様の変異と考えられます。

クローバーの場合、通常は3枚の小葉が短い小葉柄を持ちますが、四つ葉ではこの小葉柄が極端に短くなり、4枚の小葉が密集して生えているように見えます。

今回の観察では、三出複葉の小葉柄からもう一枚の小葉が発生しており、これはクローバーの四つ葉と同様のメカニズムで生じた変異である可能性があります。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

この記事は、アカメガシワという植物を理解するために、同じトウダイグサ科の植物である「トウダイグサ」を観察した記録です。アスファルトの隙間に生えていたトウダイグサは、花らしきものよりも果実のようなものが目立ち、すでに開花後であると推測されます。また、葉を折ると白い液体が出てきたことから、トウダイグサ科の特徴であるホルボールが含まれている可能性が示唆されました。今後は果実の観察を通して、トウダイグサ科植物への理解を深めていきたいと考えています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

舗装された小川の壁の隙間に、大きなアカメガシワが生育している様子が観察されました。土壌がほとんどない環境ですが、アカメガシワは大きく成長しており、根は舗装の隙間から伸びています。

このことから、アカメガシワは窒素固定能力を持つヤシャブシのように、厳しい環境でも育つ能力を持つ可能性が考えられます。しかし、現時点ではアカメガシワの窒素固定に関する情報は確認できていません。

一方で、アカメガシワの枝には蕾が確認されており、今後の開花が期待されます。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

ノゲシの新葉は予想よりも早くアントシアニンを合成し始めた。中心部で展開した新葉は緑色だが、その縁の一部が紅色に変色している。これは、新葉でもアントシアニン合成が早期から開始されていることを示す。アントシアニンは、光合成産物から二次代謝によって合成され、植物体に紫外線などの有害な光線から保護する役割がある。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

夏草が枯れ始める頃に、鮮やかな緑色の小さな草が目立つようになり、冬の到来を感じます。特に、ナデシコ科のような毛が生えた葉の草を見つけると、季節の移り変わりを実感します。毎年同じようなことを考えてしまいますが、夏草の隙間から顔を出す緑には、特別な感慨を覚えます。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

舗装された橋の隙間に、スベリヒユと思われる草が生えていました。まばらに生えているにも関わらず、どの株にも花が咲いており、不思議に思いました。花粉を媒介する昆虫がいるのか観察しましたが、確認できませんでした。アリなどが媒介するのでしょうか。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

道端や畑で、オレンジ色の花を咲かせるナガミヒナゲシが増加しているように感じ、心配されています。 繁殖力が強く、放置すると畑の作物にも影響が出かねない状況です。 さらに、素手で触るとかゆみが出ることもあり、厄介な存在となっています。 このままでは、ますます増殖し、手に負えなくなる可能性があり、早急な対策が必要とされています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

石灰岩が風化すると、なぜ赤土になるのでしょうか?

記事では、沖縄の琉球石灰岩と島尻マージ(赤土)を例に、そのメカニズムを解説しています。

琉球石灰岩は、サンゴや貝殻が堆積してできた岩石です。風化すると、石灰分は溶け出し、残った鉄分が酸化して赤褐色になります。これが、島尻マージの正体です。

慶座絶壁では、琉球石灰岩が風化し、赤土へと変化していく様子を間近で観察できます。岩の隙間に根付く植物の周りには、風化した赤土が見られます。

このように、石灰岩が風化すると、鉄分の酸化により赤土が生成されるのです。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

ツツジの茂みから顔を出すカラスノエンドウは、自立して花を咲かせているように見える。よく観察すると、カラスノエンドウは巻きひげを互いに絡ませ、支え合って生長している。通常、葉は光合成を行うが、カラスノエンドウは先端の葉を巻きひげに変えている。これは、光合成の効率は落ちるものの、他の植物に絡みついて高い位置で光を受けるための戦略であると考えられる。このように、カラスノエンドウは協力し合いながら、厳しい生存競争を生き抜いている。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

舗装道路のヒビに、一見一株に見える草は、よく見ると4種類以上の草がひしめき合って生えていた。狭い空間で力強く生きる姿は、競合しているのか共生しているのかと考えさせられる。力強い生命力を感じさせる光景だ。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

ブログ記事「落ち葉の下にいた草たちが活気付く」は、冬から春への季節の移ろいの中で、自然の小さな変化を温かく見つめる筆者の視点を紹介しています。暖かくなり始めた頃、褐色の落ち葉の隙間から顔を出す緑の葉に、冬を乗り越えた生命力を感じ、心が和む様子が描かれています。冬の間ひっそりと息づいていた草たちが、春の訪れとともに徐々に存在感を増し、やがては一面を覆い尽くすほどの活気に満ちた姿へと変わっていくであろう未来への期待が込められています。この描写は、自然が織りなす再生のサイクルと、それに感動する人間の感情を美しく伝えています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

LDLコレステロールは、肝臓で作られ末梢組織にコレステロールを運ぶ役割を持つため、過剰になると動脈硬化のリスクを高めます。しかし、LDLコレステロール自体が動脈硬化を引き起こすわけではありません。血管壁に蓄積したコレステロールが活性酸素によって酸化し、過酸化脂質に変化することで動脈硬化を引き起こします。そのため、抗酸化作用を持つカロテノイド、ポリフェノールなどを摂取することが重要です。お茶に含まれるカテキンも抗酸化作用があり、風邪予防だけでなく動脈硬化予防にも効果が期待できます。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

リン鉱石の起源を探る記事。生物由来説に加え、トリプル石という鉱物由来の可能性を考察。トリプル石は花崗岩ペグマタイトに存在し、リン鉱石の主成分である燐灰石も周辺で発見されることから、二次鉱物として生成された可能性を示唆。しかし、トリプル石は希少であるため、鉱物由来のリン酸は生物に吸収され、量が減った可能性も示唆している。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

記事によると、クズは厄介な雑草として扱われる一方で、花は秋の七草の一つ「萩」として親しまれ、葛湯や漢方薬の原料として利用されてきました。

近年では、クズの旺盛な繁殖力を活かし、緑化やバイオマスエネルギーへの活用が期待されています。また、クズの根から抽出されるデンプン「葛粉」は、和菓子の材料として高級品として扱われています。

クズは、その旺盛な繁殖力から駆除の対象とされてきましたが、古くから日本人の生活に根ざした植物であり、新たな活用法も模索されています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

河川敷では、セイタカアワダチソウがクズの葉の隙間から花を咲かせている様子が見られます。通常は背の高いセイタカアワダチソウですが、ここではクズの勢いに押さえられ、背を高くすることができません。それでも、クズの葉の間から茎を伸ばし、花を咲かせている姿からは、力強さが感じられます。クズの繁殖力の強さと同時に、厳しい環境下でも花を咲かせるアワダチソウのたくましさも垣間見える光景です。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

河川敷には、他の植物に巻き付くクズやフジが生い茂り、「グリーンモンスター」と呼ばれるほどの規模になることがあります。クズは草本、フジは木本ですが、どちらも巻き付くことで効率的に成長します。今回観察した場所では、クズに覆われたフジの木に、さらにハギのようなマメ科植物や、センダングサのようなキク科植物も見られました。マメ科とキク科の植物は、河川敷のような環境でもたくましく生育する力強さを持っています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

記事は、道路の隙間に生えたヤシのような植物を見て、単子葉木本の種はどれくらい小さいのか?という疑問から、単子葉木本の代表であるフェニックス(カナリーヤシ)の種の大きさを調べたものです。

調査の結果、フェニックスの種はペットボトルキャップより少し小さい2cm程度であることがわかりました。道路の隙間から生えるには少し大きいものの、不可能ではない大きさです。

ただし、最初の植物が本当に単子葉木本であるかは不明であり、今後の課題として残されています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

歩道でヤシのような葉の植物を見つけた。単子葉の木本のようだが、こんな場所にこぼれ種で生えるとは考えにくい。ヤシの実は大きく、道路の隙間に落ちるのも不自然だ。一体どこから来たのか、不思議な植物だ。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

コミカンソウは、砂利の隙間にも生える強い草です。一見、ただの雑草に見えますが、実はポリフェノールの一種であるカテキン類やタンニンを多く含むことが分かりました。これらの物質は、抗酸化作用があり、健康に良い効果をもたらす可能性があります。コミカンソウは、未利用植物であるため、今後の研究次第では、健康食品や医薬品への応用が期待されます。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

レタス収穫後の畝をそのまま活用し、マルチも剥がさずにサツマイモを栽培すると高品質なものができるという話。レタスは肥料が少なくても育ち、梅雨前に収穫が終わるため、肥料をあまり必要とせず、梅雨時の植え付けに適したサツマイモとの相性は抜群。

疑問点は、カリウム豊富とされるサツマイモが、肥料を抑えた場合どこからカリウムを得るのかということ。著者は、レタスが土壌中のカリウムを吸収しやすい形に変えているのではないかと推測。レタスの原種であるトゲチシャは、舗装道路の隙間でも育つほど土壌の金属系養分を吸収する力が強いと考えられるため。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

炎天下の駐車場、アスファルトの隙間に咲く小さな花。一枚しかまともに展開できていない葉にも関わらず、健気に花を咲かせたその姿は、生命力の強さを感じさせます。花の種類はスベリヒユと思われ、過酷な環境でも生育できるCAM回路という仕組みを持っている可能性があります。しかし、たった一輪の花では、受粉し結実することは難しいかもしれません。それでも、アスファルトの隙間という厳しい環境で懸命に生きるその姿は、見る人の心を打つでしょう。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

石垣の隙間に生えるシダ植物について考察しています。イノモトソウと思われるシダが、日当たりの良くない石垣の隙間で元気に育っています。コンクリートの排水溝でもよく見かけるシダですが、石垣の方が石由来のミネラルが期待できるため、より良い生育環境かもしれません。写真から、シダの生命力の強さと、石垣の隙間という環境の意外な豊かさが感じられます。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

ツツジの隙間から伸びるイネ科の草が不自然に曲がっているのは、ヤブガラシが巻き付いているためでした。どちらもツツジの根元から発芽し、限られた光を求めて競合しながら成長しています。ツツジの背丈を超えた後も、今度はイネ科の草とヤブガラシが光の奪い合いをしている様子は、過酷な生存競争を物語る興味深い場面です。背の高い植物の下で発芽した草は、厳しい環境を生き抜かなければなりません。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

道端で見つけたアメリカオニアザミは、美しい花を咲かせる一方で、全身を鋭いトゲで覆い、触れると激痛が走るため嫌われ者です。

船橋市も注意を呼びかけており、発見次第刈り取られる運命にあります。

しかし、このアザミは低木の隙間という、人間社会における安全地帯を見つけました。

低木の陰であれば刈り取られることなく、美しい花を咲かせ続けることができます。

ただし、繁殖のためには、種を低木の根元に落とす必要があるなど、課題は残されています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

記事「土壌が酸性でないところでもスギナが繁茂した」は、筆者が所有する畑の一部の区画で、土壌が弱アルカリ性にも関わらずスギナが繁茂している状況を詳述しています。

通常、スギナは酸性土壌を好むとされていますが、この区画ではその常識が当てはまりません。繁茂の原因は、前年までその区画が粘土質で水はけが悪く、スギナにとって好条件だったためだと推測されています。

しかし、その後、堆肥や砂などを投入して土壌改良を行った結果、水はけが改善され、土壌環境はスギナにとって必ずしも適していない状態になりました。

記事は、土壌環境が変化してもスギナがすぐに姿を消すわけではなく、その影響が植物に現れるまでには時間差があることを示唆しています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

## 記事「光合成の質を高める為に川からの恩恵を活用したい」の要約

この記事は、農業における水源として川の水がもたらす恩恵について解説しています。川の水には、植物の光合成に不可欠な二酸化炭素の吸収を助けるカルシウムイオンが含まれており、さらに土壌にカルシウムを供給することで、根の成長促進、病害抵抗性の向上、品質向上などの効果も期待できます。一方で、川の水には有機物が含まれており、過剰な有機物は水質悪化や病気の原因となるため、適切な管理が必要です。水質検査や専門家の意見を参考に、川の水の特性を理解し、適切に活用することが重要です。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

タンポポ亜科は、キク科に属する分類群の一つで、世界中に広く分布し、約80属2,000種以上を含む大きなグループです。タンポポやノゲシ、アキノノゲシなどが含まれます。タンポポ亜科の特徴として、すべてが頭状花序を持ち、花弁が合着して舌状になっていることが挙げられます。多くの種が、風によって種子を dispersal するための冠毛を持っています。タンポポ亜科は比較的新しい時代に進化したグループと考えられており、その進化には倍数体化が重要な役割を果たしたとされています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

レンゲを播種した田んぼで、ナズナが一面に繁茂し、レンゲと共存している様子が観察されています。筆者は、ナズナの旺盛な生育がレンゲにどのような影響を与えるのか、また、レンゲの播種密度を上げると土壌への影響がさらに大きくなるのではないかと考察しています。これは、過去にクローバ畑がエノコログサに覆われた経験から、緑肥の播種によって小規模ながら生態系の遷移が見られると期待しているためです。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

植物は生育のためクエン酸などの有機酸を分泌し、土壌中の鉄やリンを吸収しやすくします。これは植物にとって必須の作用ですが、コンクリートに侵入した植物の場合、これらの酸がコンクリートの成分を溶かし、劣化を促進する可能性があります。

記事では、イチゴの食味向上を目的としたクエン酸溶液の使用を取り上げ、植物へのクエン酸の影響について解説しています。クエン酸は土壌環境や植物の種類、使用方法によってプラスにもマイナスにも働く可能性があり、安易な使用は避けるべきだと結論付けています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

記事「アブラムシが排出する甘露にネオニコチノイド」は、ネオニコチノイド系農薬の使用により、アブラムシの排出物である甘露にも汚染が広がっている現状を報告しています。

調査では、ネオニコチノイド系農薬が使用された水田周辺で、農薬散布後1か月以上経っても、アブラムシの甘露から高濃度の農薬が検出されました。甘露は、アリなど多くの昆虫の餌となるため、食物連鎖を通じて汚染が広がる可能性が懸念されます。

特に、農薬に直接曝露されないテントウムシなどの捕食性昆虫も、甘露を介して影響を受ける可能性が指摘されており、生態系への影響が危惧されています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

庭に生ゴミを埋める際、イタチ対策として素焼き鉢で覆ったら、カビの繁殖が促進され生ゴミの分解が早まりました。素焼き鉢はイタチ避けになるだけでなく、カビが必要とする酸素を供給し、紫外線から守ることで、カビの生育に最適な環境を作ります。結果として、土中の菌糸が増加し、生ゴミの分解が促進されていると考えられます。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

この記事は、ツワブキの強い生命力を見て、キクイモ栽培の経験から、キクイモが畑作に不向きな理由を考察しています。

筆者は、キクイモが「養分食い」であることから、土中のミネラルを大量に吸収すると考えました。川に近い場所では、上流から絶えずミネラルが供給されるため、キクイモのような植物も育つことができます。しかし、畑ではミネラルの供給が限られるため、キクイモ栽培後には土壌が疲弊し、次の作物が育ちにくくなると推測しています。

さらに、キクイモがミネラル豊富であると言われるのは、川に近い環境で育つ性質と関連があると結論付けています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

道の舗装の隙間から、大きなツワブキが生えていることに驚いています。わずかな土しかないように見えるのに、大きく葉を広げ、花まで咲かせていることに疑問を感じています。舗装の下の土が少ないことを考えると、このツワブキの生命力に感嘆し、何を栄養にしているのか、舗装から養分を吸い上げているのではないかと想像しています。そして、このツワブキのように、少ない栄養でも育つ植物があれば、緑肥に役立つのではないかと考えています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

歩道にびっしり生えた草を見てみると、小さなマメ科植物のスズメノエンドウでした。スズメノエンドウは春のイメージですが、もう11月下旬。最近は夏のように感じていましたが、足元の小さな植物が冬の到来を告げています。本格的な冬が来る前に、林縁のさらに外側、植物たちの様子を観察してみませんか?という内容を250文字で表現しました。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

この記事では、スギナが酸性土壌だけでなく、日当たりの良い場所でも繁茂している事例が紹介されています。筆者は、スギナが酸性土壌を好むという一般的なイメージとのギャップに驚きを感じています。

記事では、スギナの強靭な繁殖力について考察し、地下茎によって栄養繁殖するため、土壌条件が必ずしも生育に決定的な要因ではない可能性を指摘しています。また、スギナが他の植物との競争に弱いため、日当たりの良い場所では生育が抑制される可能性についても触れられています。

結論として、スギナの生育には土壌条件だけでなく、日照や他の植物との競争関係など、複合的な要因が関わっていることが示唆されています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

収穫後の田んぼでは、粉砕された藁の間から冬の寒さに備えるロゼットの姿が見られます。深くギザギザした形の葉は、藁の隙間を縫うように綺麗に展開し、効率的に成長しようとする植物の工夫が伺えます。藁は冷たい風から守ってくれる役割も果たします。厳しい冬を乗り越えるため、植物は進化の過程で様々な戦略を身につけてきました。その美しくも力強い姿は、自然の神秘を感じさせます。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

道端のアスファルトの隙間で、ロゼット状の草を見つけた。右側の草は明らかにロゼットだが、左側の草はロゼットかどうか判別が難しい。シダのような葉を持ち、カニクサのように葉柄がくるくると巻いてロゼット状の形を作っていた。これは、周囲に何もない場合にコンパクトにまとまりつつ、葉同士が重ならないように伸長する戦略だと考えられる。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

夏の育苗時に、培土表面に粉末ベントナイトを散布するテクニックは、乾燥しやすい培土の保水性を向上させる効果がある。ベントナイトは吸水膨張し、培土の隙間に浸透することで、排水性の高い培土でも適度な水分を保持できる。ただし、過剰な散布は土壌を固くするため、適量の使用が重要。ベントナイトは海成粘土由来のため、微量要素供給効果も期待できる。これらの効果により、夏の育苗管理が容易になり、秀品率向上にも貢献する可能性がある。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

摂津峡でシダの観察を続ける筆者が、山道の石垣に生える新たなシダについて報告。以前珍しいシダを見つけた経験から、今回も慎重に記録。マメヅタ群生付近で見つけたこのシダは葉が10cm程度と小型で、羽片が中央で大きく、先端と根元で小さくなる特徴を持つ。小羽片があり二回羽状であることから、山と渓谷社の「くらべてわかるシダ」で調べた結果、チャセンシダ科のコバノヒノキシダと同定。石垣に生えるという記述とも合致した。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

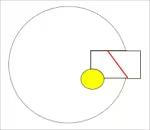

イチゴ栽培において、受光の状態は収量や品質に大きな影響を与える。特に散乱光は、葉の内部まで光を届けるため、光合成を促進し、収量増加に繋がる。ハウス栽培では、散乱光を取り入れる工夫が必要となる。光質は苗の生育段階によっても調整する必要があり、育苗期には散乱光、開花期には直射光を多く取り入れることが望ましい。また、イチゴの品種によっても最適な光質は異なり、品種特性を理解した上で、光質をコントロールすることが重要となる。適切な受光環境を作ることで、高品質で収量の多いイチゴ栽培が可能になる。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

ノゲシは、都市環境に適応した生存戦略を持つキク科の植物である。タンポポに似た花とギザギザの葉を持ち、アスファルトの隙間などの僅かな空間に根を下ろす。硬い葉は雨水を中央に集め、隙間に排水する構造を持ち、茎は空洞である。横に広がらず高く成長することで、刈り取られるリスクを減らし、結実を成功させる。アメリカオニアザミのような横に広がる種は早期に除去されることが多いのに対し、ノゲシは都市の隙間を巧みに利用し、森の外側へと勢力範囲を広げるパイオニア植物と言える。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

収斂進化とは、異なる系統の生物が、類似した環境に適応する過程で、同様の形態や機能を持つように進化する現象です。系統的に近縁でないにも関わらず、類似した選択圧によって、独立して似た形質が進化します。例えば、サメ、イルカ、魚竜は異なる祖先から進化したにも関わらず、水中生活への適応として流線型の体型を進化させています。同様に、コウモリ、鳥、昆虫の翼も、飛行という共通の機能のために独立に進化した例です。収斂進化は、環境への適応が生物の進化に大きな影響を与えることを示す重要な証拠となります。ただし、類似性は表面的なもので、内部構造や発生過程は異なることが多いです。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

高台の住宅街の階段で、コケが生えた隙間にビオラらしき花が咲いていた。展開しきれていない葉よりも大きな花をつけ、こぼれ種から根付いたようだ。ビオラの生命力の強さを感じさせる光景である。

ビオラはスミレの仲間で、同様に強い。道端のスミレも同様の環境で生育するため、スミレに注目することで何か発見があるかもしれない。人がいなくなった町で、アスファルトを最初に攻略する植物はスミレかもしれない、という考えも示唆されている。

関連記事として、スミレに集まる昆虫についての考察と、アスファルトの隙間を狙う植物の逞しさについての記述が紹介されている。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

3月に入り暖かくなるにつれ、枯れたイネ科の草の隙間に新たな生命が芽生えている様子が観察された。枯れ草に絡まるようにマメ科の植物が成長する一方で、枯れ草の凹みにはオオイヌノフグリが群生し、小さな青い花を咲かせていた。一見何もないように見える枯れ草の隙間にも、既に適応した植物が春の訪れを告げている。わずかな隙間を観察することで、自然の緻密さと力強さを改めて実感できる。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

冬の寒い時期、街路樹の隙間に生える幼木の葉の色変化を詳細に観察しています。葉の先端がオレンジ色、下の葉が緑色という状態から、一見マグネシウム欠乏のようにも見えると考察。しかし、一般的なマグネシウム欠乏が下位葉に症状が出やすいのに対し、この幼木では風がよく当たる上位葉の色落ちが顕著である点を指摘しています。この現象に対し、落葉性の木において、風の影響で上位葉により早く養分転流が起こるのではないかという仮説を立て、植物の生理機能と環境要因の関連性について深く洞察した記事です。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

「石垣の隙間のロゼット」と題された記事では、道の途中で見かける石垣の石の隙間に力強く生育するロゼット植物について考察しています。筆者は、この石垣が山の一部を切り崩して作られたものであり、植物の根が辿り着く先には、養分は少ないが母岩に近い土壌があると推測。一見不利な環境に見えますが、養分が少なくても鉱物由来の微量要素が豊富であれば、たとえ窒素が少なくても光合成に必要な養分は十分に得られ、植物はいきいきと生育できるという洞察を示しています。土がないように見える環境でも、自然の生命力が発揮される理由を紐解く興味深い内容です。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

公園のツバキの剪定について考察した記事です。開花時期の異なるツバキが、同じ時期に一斉に開花している様子を観察し、その理由を推測しています。自然に咲いているように見えるものの、実際には人の手によって剪定されている可能性が高いと推察。剪定により、養分が集中し、一斉に開花が促されたと考えられます。また、チャドクガの発生を抑えるため、春先に剪定を行う慣習があること、剪定時期をずらすことで開花時期を調整できることを示唆。ツバキの開花時期の操作は、景観維持だけでなく、生態系への配慮も含まれている可能性を示唆しています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

ハナバチがサクラの葉に口吻を刺しているのは、花外蜜腺の蜜ではなくプロポリスの原料となる樹脂を集めている可能性がある。プロポリスは植物の芽や浸出物から作られ、樹脂、ろう質、花粉などを含む。p-クマール酸などのポリフェノールも含まれており、損傷していない葉から採取されている可能性がある。 マルハナバチもプロポリス用の樹脂を集めるかが今後の調査対象となる。いずれにせよ、ハナバチにとって巣の周辺に木があることが重要である。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

畑の土壌が作物に適した状態になると、ハコベ、ナズナ、ホトケノザといった特定の草が生えやすくなる。強靭なヤブガラシが消え、これらの草が繁茂するのはなぜか。除草剤耐性でも発芽の速さでも説明がつかない。何か別の理由があるはずだが、それはナズナには当てはまらないようだ。用水路脇の隙間に生えるナズナを観察すると、根元にコケが生えている。コケが作った土壌にナズナの種が落ちたのが繁茂の理由だろうか?この謎について、思い浮かぶことがあるが、それは次回以降に持ち越す。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

本記事は、生ゴミを埋めた土に投入されたベントナイト(粘土鉱物)を実体顕微鏡で観察した記録です。筆者は、粘土鉱物が土の中心に入り込み、有機物や土壌粒子を集め、将来的にフカフカな土を形成していく過程を視覚的に捉えました。さらに、一見乾燥しているように見える土壌の粒子間に豊富な水分が保持されていることを確認。この観察を通じて、良い土が夏場の乾燥にも強い理由である高い保水性や、粘土鉱物の土壌形成における重要な役割について、知識だけでなく実感として深く理解を深めた体験を共有しています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

枕状溶岩の隙間にはゼオライトが充填されていることが多い。海底火山で急速に冷え固まった玄武岩質の枕状溶岩は、扇状のブロックが積み重なるため空隙ができ、そこに熱水が入り込みゼオライトが生成される。緑色岩(主成分は緑泥石)に分類される枕状溶岩は、表面が白く見える部分があり、これがゼオライトの可能性がある。また、緑色岩周辺の黒くフカフカした土は、ベントナイト、ゼオライト、腐植の組み合わせで形成されたと推測される。著者は専門知識が増えることで視野が広がる一方、初心の発想力を失うジレンマを感じている。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

石灰岩は炭酸カルシウムを主成分とする堆積岩で、その成り立ちは遠い海と深く関わっている。陸から運ばれた堆積物が続成作用で固まる過程で、石灰岩も形成されるが、主成分である炭酸カルシウムの由来は陸起源ではない。実は、サンゴなどの生物の遺骸が遠方の海で堆積し、長い年月をかけて地殻変動により陸地へと現れることで、石灰岩が形成される。つまり、現在の日本の石灰岩は、かつてハワイのような温暖な海で形成されたサンゴ礁の名残である。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

パンのふっくらした食感の鍵は、グルテンだ。グルテンは小麦粉に含まれるグルテニンとグリアジンというタンパク質が水と結びつき、網目状になったもの。この網目が、酵母の発酵で発生する二酸化炭素の膨張に耐え、パンを膨らませる。グルテニンは捏ねることでジスルフィド結合が強化され、弾力が増す。水分量やビタミンC、塩分もグルテンの強度に影響する。このグルテンの網目構造が、焼き上がったパンの柔らかく、気泡の多いクラム(内相)を作り出す。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

パンは、強力粉、イースト菌(酵母、乳酸菌、コウジカビ等を含む)、砂糖、塩、水から作られる。イースト菌によるアルコール発酵で、ブドウ糖からアルコールと二酸化炭素が発生し、この二酸化炭素がパンを膨らませる。焼成時にアルコールは揮発するが、一部残存する場合もある。パンのカビやすさは、栄養豊富で水分を含むため。イースト菌はアルコール発酵以外にも、パンの栄養価や香りに繋がる様々な発酵を行うと考えられる。パン作りは土壌理解にも役立つ知見を含んでいる。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

ブルーチーズの製造過程、特にロックフォールにおけるアオカビ( *P. roqueforti* )の採取方法に焦点が当てられている。ロックフォールでは、洞窟内で大麦と小麦のパンにアオカビを生育させ、内部に繁殖したカビから胞子を得る。記事では、パン内部の隙間がカビの増殖に適した環境である可能性、パンの組成とカビの生育の関係、そしてパンがカビやすい食品であるが故に、カビの生態を理解する上で重要な知見となり得る点が考察されている。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

パルミジャーノ・レジャーノを購入し、長期熟成チーズに現れるチロシンの結晶を観察した。30ヶ月熟成のため高価だが、旨味成分であるグルタミン酸増加の目安となるチロシン結晶を実際に見てみたかった。切り分けたチーズには白い粒子が確認でき、接写で結晶らしきものを観察。結晶周辺の隙間はタンパク質分解で生じた可能性がある。チロシンは疎水性アミノ酸で微苦だが、その性質が結晶化に関係しているかもしれない。チロシンは様々な食品や栽培に関する情報でよく見かける物質である。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

このブログ記事は、ビタミンの理解を深める上で不可欠な「補酵素」について解説します。まず、酵素は「鍵と鍵穴」のように特定の基質にのみ作用し、その形を変える働き(基質特異性)を持ちます。例えば、アミラーゼがデンプンを分解する仕組みを説明します。次に、補酵素は、酵素と基質だけでは反応が成立しない場合に登場し、酵素の隙間を埋めることで基質の変化を助ける物質です。電子を与えたり、メチル基を移行させたりして酵素の働きをサポートし、ビタミンCなどがその代表例です。補酵素の知識を得ることで、ビタミンの役割をより深く理解できると締めくくられています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

道端のカラスノエンドウなどのマメ科植物は、真冬でも旺盛に生育している。11月頃から線路の敷石の間などから芽生え、1月後半の寒さの中でも葉を茂らせ、巻きひげを伸ばして成長を続けている。

なぜエンドウやソラマメはこのような寒さに耐えられるのか? 考えられるのは、密集した葉によって代謝熱を閉じ込めていること、あるいは低温でも機能する葉緑素を持っていることだ。

いずれにせよ、この寒さへの強さは、緑肥としての利用価値の高さを示唆している。葉物野菜が低温下で甘くなるのと同様に、エンドウも厳しい環境に適応するための独自のメカニズムを備えていると言えるだろう。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

京都の桜並木の根がアスファルトを押し上げ、割れ目に落ち葉などが入り込み土化している様子が描写されています。木の成長によりアスファルトにヒビが入り、そこに落ち葉が堆積することで、新たな植物の生育環境が生まれているのです。 放置すれば、この小さな隙間から草が生え始め、アスファルトをさらに押し広げ、最終的には草原へと変わっていく可能性が示唆されています。別の場所で既に草が生えている様子を例に、数年後には同じような光景が広がるだろうと予測しています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

道端のアスファルトの隙間を埋めるように苔が生え、遠くからでもうっすらと緑色に見える様子が写真とともに紹介されています。これは苔が光合成を行っている証拠であり、アスファルト上とはいえ二酸化炭素が吸収されていることを示唆しています。記事では、この緑の苔の美しさに注目し、アスファルト上での生命活動に思いを馳せています。関連として、透き通るような緑のコケの葉の記事へのリンク、魚の養殖と鶏糞、IoTによる施設栽培の自動制御の今後についての関連記事へのリンクが掲載されています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

公園の石畳の隙間に、イネ科の植物と白いキノコが生えていた。キノコは枯れた植物を分解し、小さな生態系を形成している。植物は石の隙間から養分を吸収し光合成を行い、キノコはその有機物を分解する。この循環が続けば、石畳の上に土壌が形成される可能性がある。まるで「キノコと草の総攻撃」のように、自然は少しずつ環境を変えていくのだ。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

住宅地の壁の隙間から赤い葉の植物が垂れ下がり、たくましく成長している。上にある家からこぼれた種が、偶然にも隙間に根を下ろし、競合相手不在の環境で繁茂している。花も咲かせ、生命力の強さを示している。注目すべきは、壁と地面の間にも入り込んでいる点だ。この逞しい植物は、僅かな隙間さえも生育の場に変え、したたかに生き延びている。その生命力の強さには驚嘆させられる。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

アスファルトの隙間から力強く咲くアサガオ。そのつるは、互いに絡み合い、支え合って上を目指します。つるは、周囲のものに巻き付いて高く伸び、何もなければ横に広がるという、柔軟な生存戦略を持っています。しかし、そんなつるの弱点とは?

記事「ヒルガオ科の強さに頼る」では、つる植物であるアサガオが、ヒルガオ科の持つ旺盛な繁殖力に頼り、他の植物を覆い尽くしてしまうことを指摘しています。つまり、つるの強さは、時に周囲の植物を弱体化させ、生態系に影響を与える可能性を秘めているのです。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

コケ植物は、特殊な細胞壁や生理活性物質により、高効率に金属を吸収・蓄積する能力を持つ。この性質を利用し、重金属で汚染された土壌や水質の浄化に役立てる技術が開発されている。コケは、他の植物と比べて環境への適応力が高く、生育速度も速いため、低コストで環境修復が可能となる。また、特定の金属を選択的に吸収するコケの種類も存在し、資源回収への応用も期待されている。さらに、遺伝子組換え技術を用いて金属吸収能力を向上させたコケの開発も進められており、今後の更なる発展が期待される。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

コンクリートの隙間に咲く小さな花は、通常なら人の背丈ほどに成長し、たくさんの花を付ける植物だ。しかし、限られた環境でも二枚の葉だけで見事に開花している。本来の姿とは程遠いものの、その場所で精一杯生き、花を咲かせた生命力に感動する。植物は発芽した場所から動けない宿命を持つ。厳しい環境でも諦めず、生命を全うする姿は、私たちも見習うべき強さである。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

大雨は河川を通じて土壌中の有機物を海底へ運び、炭素を固定する役割を持つ。土壌中の有機物は海底の嫌気的環境でバクテリアやメタン生成アーキアによってメタンに変換される。この過程で二酸化炭素は減少し、酸素が増加する。生成されたメタンは海底の低温高圧環境下でメタンハイドレートとなる。つまり、雨は大気中の二酸化炭素濃度調整に寄与していると言える。一方、現代社会では大雨による水害が増加傾向にある。これは大気中の二酸化炭素濃度調整のための雨の役割と関連付けられる可能性があり、今後の水害増加に備えた対策が必要となる。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

道端の隙間に生えたエノコロ草に着目した筆者は、二つの異なる状況を観察した。一つは他の草に囲まれていないエノコロ、もう一つはキク科の植物群に囲まれたエノコロである。後者のエノコロは既に花を咲かせ、成長は止まっている一方、周囲のキク科植物はまだ成長過程にある。そのため、エノコロはまるで「怖いお兄さん」に囲まれているように見え、筆者はその構図を写真に収めた。囲まれたエノコロの心中を想像し、筆者はその状況に面白みを感じている。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

日陰で繁茂するヨモギの中に、コンクリートの隙間を縫って陽光へと伸びるシュートがあった。最初の画像は日陰のヨモギ群落、次の二枚は少し引いたアングルで、シュートが明るい場所へ到達している様子を示している。この場所は朝だけでなく夕方にも日が当たり、一日を通して日陰になることはない。日差しを求めて力強く伸びるシュートの姿は、「頑張った先に希望がある」という言葉を実感させる力強さに満ちている。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

日陰の草むらでは、ホトケノザが繁茂する中、日陰の端にはドクダミ、スギナ、ヤブガラシが生息していた。

栽培では厄介者とされるこれらの雑草が日陰に追いやられているのは、ホトケノザが良好な環境を占拠しているため。環境が悪い日陰では、栽培環境の悪さの指標となる草を生やす可能性がある。

ヤブガラシは強靭だが、日陰では繁栄できない。ヤブガラシに悩まされる農家は、日陰など栽培環境が悪化していないか確認することが重要となる。

栽培環境を改善するには、草が生えている環境に目を向け、そこに生える草の種類をヒントにすることで、栽培環境の問題点を把握できる。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

寒空の下でも元気に咲くカタバミのたくましさに注目しています。カタバミは、コンクリートの隙間や石垣など、一見すると植物にとって厳しい環境でも生育することができます。これは、カタバミが他の植物に比べて低い生育温度で光合成を行うことができるためです。加えて、カタバミはシュウ酸を生成し、他の植物の生育を阻害することで、競争に打ち勝ちます。さらに、種子や鱗茎、匍匐茎による繁殖力の高さも、カタバミの繁栄を支えています。これらの特性により、カタバミは他の植物が生き残れないような環境でも繁殖し、群落を形成することが可能です。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

煉瓦は粘土を焼成した人工物で、主成分はケイ酸アルミニウム等を含む粘土鉱物。赤煉瓦の色は酸化鉄による。製法は、粘土を成形・乾燥後、800〜1200℃で焼成する。この高温焼成により、粘土鉱物は化学変化を起こし、硬く焼き固まる。多孔質構造で吸水性がある一方、耐火性・耐久性も備える。種類は、普通煉瓦、耐火煉瓦など用途に応じて多様。現在も建築材料として広く利用され、その歴史は古代メソポタミア文明に遡る。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

煉瓦の歩道では、隙間からクローバーが繁茂し、その中から単子葉植物が伸びていた。こうした隙間にも生命が芽生える姿は、不屈の精神を感じさせる。この春の訪れを告げる「隙きあらば生える」精神は、自然界での生存競争を垣間見せる。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

ブログ記事「粘土鉱物を理解する旅3」では、栽培に有用な粘土鉱物がアルミノ珪酸塩である長石が変質したものと解説しています。長石に含まれるアルミニウムは高い結合力で土壌中の腐植を蓄積し、これにより土壌の物理性が高まり、栽培に有利に働きます。火成岩の多く、特に安山岩や玄武岩には長石が豊富に含まれるため、これら由来の土壌は栽培に適していると言えます。実際に、関東ローム層は富士山由来の玄武岩質的安山岩の火山灰で形成されており、この理論が土壌のメカニズム解明に繋がることを示しています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

廃道となったアスファルトの隙間から伸びる草の生命力に注目し、自然の力強さを描いています。道路の縁、修繕跡、ひび割れといった僅かな隙間に根を下ろし、アスファルトを徐々に弱らせていく様子から、人工物もいずれ自然に還るという事実を考察しています。アスファルトの原料が石油の残油であることをWikipediaで調べ、それが太古の生物の死骸由来であることに思いを馳せ、道路が死骸の油で覆われているという少しホラーな視点も提示しています。そして、人工物も自然由来の原料から作られていることを再認識し、アスファルトに挑む草の種類をイネ科かカヤツリグサ科と推測しています。最後に関連として緑肥に関する記事へのリンクを掲載しています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

サイダー水で肉を柔らかくする調理法に着目し、天然サイダーである飛騨小坂の炭酸冷泉を使った肉まんを紹介している。炭酸冷泉は二酸化炭素を含み、肉を柔らかくする効果が期待できる。また、マグネシウムやカルシウム等のミネラルも豊富。実際に飛騨小坂で炭酸冷泉調理の肉まんを食したところ、ふわふわの食感と良い味で、炭酸冷泉の苦味は感じられなかった。温泉は入浴だけでなく、地域資源として調理にも活用され、様々な可能性を秘めている。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

四国徳島で見られる緑色の石は、三波川変成帯に由来する。これは、かつてユーラシア大陸端に存在した日本列島に、海のプレートが沈み込む際に玄武岩質の岩体が潜り込み、高圧で変成、隆起したものだ。同様のメカニズムで秩父帯、四万十帯も形成され、日本列島の大陸からの分離後も、これらの地質帯は関東から九州へ横断して存在する。徳島の土壌の豊かさも、玄武岩質変成岩由来の粘土鉱物の豊富さに起因する可能性がある。地体構造を理解することで、地質図の「付加体」のブラックボックスが解消される。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

ベランダのプランターで生ゴミを堆肥化しているが、落花生の殻を入れすぎて分解が遅くなっている。殻は軽くて隙間が多いため土の表面に浮き上がり、土が乾燥しやすいため堆肥化の速度が落ちる。しかし、土中で魚の骨と共に固まった落花生の殻は分解が進んでいた。魚の骨の周りの油分が分解を促進した可能性がある。植物性有機物を早く堆肥化するには、動物性タンパク質や油分を一緒に混ぜるのが有効かもしれない。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

街路樹の根元で、煉瓦の隙間に無数の草が発芽している。特に煉瓦の隙間に密集した芽は、こぼれ種が狭い場所に集まり発芽したものだ。多くの芽は生き残れず、やがて枯れて土に還るだろう。これは、種を多くつける植物の種子が大量に発芽した結果だと考えられる。過酷な環境で芽生えた大部分は淘汰され、煉瓦の隙間でわずかな土壌をさらに豊かにする役割を果たす。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

信号待ちで電柱の根元に目をやると、エノコロとメヒシバが住み分けて咲いていた。中央に群生するエノコロに対し、メヒシバは外側に向かって倒れるように展開。それぞれの形状の違いが、この住み分けを生み出したようだ。エノコロは群衆で、メヒシバはしなやかに倒れながら咲く。他の場所でも同様の現象が見られるかは不明だが、この偶然の組み合わせは興味深い。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

石垣の隙間に生える草の様子から、植物の生存戦略の違いが観察されている。しっかりした茎を持つ草は狭い場所では小さく育つ一方、つる性のしなやかな茎を持つ草は石を覆うほど繁茂する。これは、環境への適応力の差を示しており、強靭な茎が常に有利とは限らないことを示唆している。畑では厄介者とされるシバも、石垣の隙間では不定根を活かせず、生育が制限されている。それぞれの植物は、生育環境によって得意不得意があり、絶対的に強い草は存在しないという結論に至っている。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

ミャンマーのヤンゴンで畑の土を観察した。ヤンゴンはアジア大陸の沿岸に位置し、赤い土壌が広がっている。現地で畑の土を間近で見ると、石英のような粒子が目立ち、花崗岩が風化した土壌と思われた。砂の隙間はカオリン粘土で埋まっている可能性がある。さらに、崩れた赤い石も多く見られ、土壌の組成について更なる考察の余地を残した。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

葉面散布は、植物の葉に肥料などを直接散布する技術です。通常、植物は根から養分を吸収しますが、葉面散布では葉の気孔やクチクラ層を通して養分を吸収します。特に窒素は葉面吸収されやすく、尿素は葉面散布に適した窒素肥料として知られています。

葉面散布の利点は、即効性があること、土壌条件に左右されにくいこと、肥料の利用効率が高いことなどが挙げられます。生育初期や根の機能が低下した時に有効で、少量の肥料で効果を発揮します。ただし、薬害のリスクもあるため、濃度や散布時期、天候に注意が必要です。また、すべての養分が葉面吸収できるわけではなく、カリウムやカルシウムなどは吸収されにくいので、土壌への施肥も重要です。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

砂丘農業の土壌は、真砂土と呼ばれる花崗岩が風化した砂で構成されています。真砂土は保水性と通気性に優れますが、有機物を分解する微生物の活動が活発なため、腐植が蓄積しにくいという特徴があります。

腐植は保肥力や土壌構造の改善に重要ですが、砂丘地ではすぐに分解されてしまいます。そのため、砂丘農業では堆肥や緑肥などの有機物施用が欠かせません。しかし、過剰な施肥は地下水汚染のリスクを高めるため、適切な量の施用が求められます。

また、真砂土は養分が流亡しやすいため、肥料の効率的な利用も課題です。適切な土壌管理と施肥設計によって、砂丘地での持続的な農業が可能になります。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

砂丘農業では、花崗岩由来の腐植が溜まりにくい土壌で栽培が行われている。しかし、藻が砂の隙間に生成し、粘土を保持する団粒構造を形成することが観察された。この藻の発生を促し、粘土を追加することで、砂地の栽培環境を改善できる可能性が示唆される。また、低保水力の土壌であるため、スプリンクラーによる散水が行われている。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

米ぬかボカシは、米ぬかと水、糖蜜またはヨーグルトを混ぜて発酵させた肥料。米ぬかに含まれる栄養素を微生物の働きで植物が吸収しやすい形に変えることで、生育を促進する効果がある。

作り方は、米ぬか10kgに対し、水5リットル、糖蜜またはヨーグルト500gを混ぜ合わせ、発酵させる。温度管理が重要で、夏場は3日、冬場は1週間ほどで完成する。発酵中は毎日かき混ぜ、好気性菌の活動を促す。完成したボカシは、乾燥させて保存するか、すぐに畑に施用する。

米ぬかボカシは、窒素、リン酸、カリウムなどの主要栄養素に加え、微量要素やビタミン、アミノ酸なども豊富に含み、土壌改良効果も期待できる。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

土壌中のアルミニウムは腐植を守る役割を果たしています。腐植は微生物によって分解されますが、アルミニウムイオンは腐植と結合し、微生物による分解から守ります。特に、酸性土壌ではアルミニウムイオンが溶出しやすく、腐植と結合しやすいため、腐植の分解が抑制されます。このため、酸性土壌では腐植が蓄積しやすく、肥沃な土壌となります。一方で、アルカリ性土壌ではアルミニウムイオンが溶出しにくいため、腐植の分解が進みやすく、土壌の肥沃度が低下します。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

天川村洞川の「ごろごろ水」は、石灰岩地質を由来とする名水である。湧水付近には鍾乳洞とスカルン鉱床が存在し、石灰岩由来のミネラルと適度な硬度を水に与えていると考えられる。さらに、標高の高さから有機物の分解が遅く、湧水までの過程でろ過され、純度の高い水となる。美味しい水には、有用ミネラル濃度、適度な硬度、低有機物濃度が重要だが、ごろごろ水はこれらの条件を奇跡的なバランスで満たしている。名水百選に選ばれているものの、このような条件は稀であり、名水には未解明の要素や多くの知見が隠されている可能性がある。この地の土壌や水質での栽培は難しそうである。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

土壌中のアルミニウムは、腐植の分解を抑制し土壌中に長期間貯蔵する役割を果たす。腐植は植物遺体などが微生物によって分解されたもので、土壌の肥沃度や保水性に大きく貢献する。しかし、腐植は微生物によってさらに分解され、二酸化炭素として大気中に放出される。アルミニウムイオンは、腐植の分子と結合し、微生物による分解から守る。特に酸性土壌ではアルミニウムイオンが溶出しやすく、この保護作用が顕著になる。このメカニズムは、土壌炭素貯留の観点から地球温暖化対策としても重要である。アルミニウムと腐植の相互作用を理解することは、持続可能な農業や環境保全に繋がる。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

雪に覆われた畑を見て、著者は師の教えを思い出します。師は雪を有効活用して収量を上げていました。雪の重みは、かまくらのように内部を保温し、分解されにくい有機物の分解を促進します。植物繊維を分解する高熱性細菌は65℃付近で活性化しますが、自然界でこの温度に達するのは容易ではありません。しかし、有機物を山積みし圧をかけると内部で発熱します。ただ、山積みのままだと乾燥しやすく、熱がこもりません。そこで雪が役立ちます。雪は圧をかけ続け、水分と熱の放出を防ぎ、分解を促進する理想的な条件を作り出します。雨では持続的な圧力と保湿が難しいため、雪の役割は重要です。師は雪をも利用して農業を成功させていたのです。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

天候不順による日照不足と過湿は野菜の生育に悪影響を与える。特に、過湿による土壌の酸素不足は根の伸長を阻害し、ミネラル吸収量の減少、ひいては野菜の不味さにつながる。排水性の良い畑では、このような悪影響を軽減できる。

慣行農業における除草剤の使用は、土壌を固くし、水はけを悪くする要因となる。一方、オーガニック農法では除草剤を使用しないため、土壌に根が張りやすく、排水性が良くなる。結果として、根の伸長が促進され、ミネラル吸収量が増加し、美味しい野菜が育つ可能性が高まる。つまり、除草剤の使用有無が野菜の品質、ひいては収量に影響を与えるため、オーガニック野菜は天候不順時にも比較的安定した収穫と美味しさを維持できる可能性がある。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

石垣の石の真ん中から草が生えていた。よく見ると、石にはヒビが入っており、草はその隙間から発芽していた。一見、石のど真ん中から生えているように見えるが、実際は小さなヒビを見つけて根を伸ばしていたのだ。このわずかな隙間に、根を張るための土のようなものがあるのか、石の内部はどうなっているのか、想像力を掻き立てられる。草の生命力の強さと、自然の繊細な仕組みを垣間見る光景である。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

大きな葉を持つ植物は、その葉によって下方の植物の受光を遮ってしまう。しかし、後ろに控える植物は隙を狙っている。写真のように、大きな葉の切れ間から枝を伸ばし、光を求めて上に伸びるのだ。大きな葉はもはやこれ以上成長できないため、後ろの植物の成長を阻むことはできない。つまり、大きな葉を持つことが必ずしも有利ではない。小さい葉で柔軟に枝を伸ばす植物の方が、生存競争において優位に立てることもある。植物の世界では、常に静かな争いが繰り広げられているのだ。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

水田の縁に生えたトウモロコシのようなイネ科植物は、支柱根と呼ばれる太く強靭な不定根を持つ。これにより、植物は強固に根付き、背丈が高くなっても倒れない。支柱根は土壌改良にも貢献し、特にモロコシは団粒構造形成に効果的。支柱根は株を少し浮かせることで株元に隙間を作り、酸素供給を促すことで、更に強靭な根と株の成長を促進する役割も担っている。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

道端のくぼみに、土が入り込み、草が花を咲かせていた。アスファルトの隙間から生える草をよく見かけるが、この草も同様に、ちょうど良い量の土の下にあるアスファルトの隙間から根を伸ばし、下の養分を吸収しているのだろうと想像した。

つまり、一見厳しい環境でも、ほんの少しの「ちょうど良い」条件が重なることで、植物はたくましく生きることができるのだ。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

不調の畑の土壌を観察したところ、粘土のように固く締まった部分が目立った。しかし、よく見ると、以前草の太い根があった場所は、周囲と比べて隙間が多く、柔らかな土壌になっていた。これは、根が土壌に酸素を供給し、土壌粒子間の結合を弱めることで、土壌を柔らかくする効果を示している。つまり、根の存在が土壌構造に大きな影響を与え、通気性や水はけを改善する役割を果たしていることを可視化できた。この観察は、「最初はとりあえず空気に当てとけって」と「自分たちの未来は自分たちで決める」という記事の内容にも関連しており、土壌改良には酸素供給と植物の根の働きが重要であることを示唆している。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

植物は生きている時はワックスやカルシウムで水を弾くが、朽ちるとワックスが失われ、カルシウムも溶け出す。カルシウムがあった場所に水が入り込み、保水性を持つようになる。つまり、植物繊維は腐植となり、土の保水性を向上させる。落ち葉も同様で、腐敗するにつれ撥水性を失い、水分を保持するようになる。土作りでは、植物繊維を多く入れることで、物理的な保水性を得ることができる。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

実家の神奈川で、キラキラ光る霜柱を発見。マクロ撮影で観察すると、霜柱が土壌の鉱物を持ち上げている様子が捉えられた。霜柱ができる土壌は、間隙と保水性があり、良い土壌の条件を満たしている。論文によっては、霜柱が立つことで良い土壌になるとも言われている。霜柱が溶けると持ち上がった鉱物は落下し、土壌に隙間ができる。また、霜柱は複数の細い柱が合わさって形成されていることが観察された。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

川から水田に流れ込む水には、砂が風化してできた微細な粘土鉱物が含まれている。水田では水が滞留するため、これらの粘土鉱物が堆積する。粘土鉱物は土壌の隙間を埋め、水はけを悪くする。結果として、土壌中の酸素が不足し、鉄が還元されて土壌が黒っぽくなるグライ化現象が起こる。つまり、水田は川から粘土鉱物を受け取り、それがグライ化の要因となっている。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

俗に言う「良い土」とは、腐植を含有し、団粒構造を有する土壌です。団粒構造とは、土壌の鉱物と腐植が塊状に混ざり合ったもので、以下の特徴があります。

* 排水性が良い(塊の間に隙間があるため)

* 保水性が高い(団粒構造自体が水を含む)

良い土と悪い土を比較すると、団粒構造の有無が大きな違いとして現れます。団粒構造がない悪い土は、保水性や排水性が悪く、塊が崩れて泥状になります。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

粘土鉱物は土壌の保水性と保肥力を高めますが、悪化した土壌に混入すると、圧縮が促進され、根の伸長を阻害します。土壌粒子が強く凝固し、水分や空気が浸透しにくくなり、排水が悪化します。その結果、作物は必要な水分や養分を十分に吸収できず、成長が抑制されます。粘土鉱物がすでに締まった土壌に混入されると、その悪影響はさらに顕著になります。