/** Geminiが自動生成した概要 **/

園芸資材として赤玉土や軽石につづき、スコリアの存在が気になった。ホームセンターで販売されているのを確認し、その多様性に驚いた。スコリアは多孔質で赤や黒っぽい岩石だが、軽石とは異なる。軽石が流紋岩質や安山岩質のマグマ由来である一方、スコリアは玄武岩質マグマ由来で、鉄を多く含むため重い。玄武岩質の土は扱いやすいことから、価格次第ではスコリアも注目の土壌改良材となる可能性がある。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

園芸資材として赤玉土や軽石につづき、スコリアの存在が気になった。ホームセンターで販売されているのを確認し、その多様性に驚いた。スコリアは多孔質で赤や黒っぽい岩石だが、軽石とは異なる。軽石が流紋岩質や安山岩質のマグマ由来である一方、スコリアは玄武岩質マグマ由来で、鉄を多く含むため重い。玄武岩質の土は扱いやすいことから、価格次第ではスコリアも注目の土壌改良材となる可能性がある。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

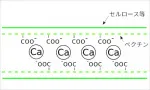

EFポリマーは食品残渣由来の土壌改良材で、高い保水性を持ち、砂地や塩類集積土壌に有効。吸水すると粒状になり、堆肥と混ぜると保水性を高める。更に、重粘土質の土壌に添加すると団粒構造を形成し、通気性・通水性を向上させる効果も確認された。植物繊維が主原料のため、土壌微生物により分解されるが、腐植と併用することで団粒構造への取り込みが期待される。緑肥播種前の施肥も有効。二酸化炭素埋没効果も期待できる、画期的な土壌改良材。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

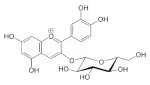

本稿では、黒大豆の表皮に含まれるシアニジン 3-グルコシドを例に、フラボノイドの配糖体について解説しています。

シアニジン 3-グルコシドは、フラボノイドの一種であるシアニジンとグルコースが結合した配糖体です。グルコースが付与されることでシアニジンの安定性が高まり、花弁の色素としてより長く色を出し続ける役割を担います。

配糖体化は、フラボノイドの安定性や溶解性を変化させるため、土壌中のポリフェノールの挙動を理解する上で重要な要素となります。

今後の記事では、配糖体がさらにどのように変化していくかを追跡することで、ポリフェノールの縮合反応の理解を深めていく予定です。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

この稲作農家は、土壌改良とレンゲ栽培により無農薬を実現し、地域一番の収量を誇っています。しかし、減肥にも関わらず穂が重くなり倒伏が発生しています。

更なる減肥は、肥料袋単位では限界があり、匙加減も現実的ではありません。そこで、肥料の効きを抑えるため、窒素固定細菌の活性抑制が検討されています。具体的には、広葉樹の落ち葉などに含まれるタンニンを活用し、細菌へのこぼれ電子を防ぐ方法が考えられます。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

珪藻土にはケイ酸が多く含まれ、多孔質構造で水分 retentionに優れています。このため、土壌改良材として使用することで、土壌水分保持力の向上と、ケイ酸の持続的溶出が期待されます。

ケイ酸は植物の細胞壁の強化や病害抵抗性の向上に役立ち、特にイネ作では、倒伏防止や品質向上効果が期待できます。しかし、過剰に添加すると、土壌のアルカリ化や土壌養分の吸収阻害につながる可能性があります。

珪藻土を土壌改良材として使用する場合は、土壌の性質や作物の種類に合わせて適切な量の添加が重要です。一般的には、土壌100kgあたり1~2kgの珪藻土を、耕起や移植時に混ぜ込む方法が推奨されています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

コーヒーかすに含まれるカフェインは、植物の生育を抑制する可能性があります。しかし、分解されると土壌を改善し、植物の成長を促進します。また、コーヒーかすにはクロロゲン酸というポリフェノールが含まれており、病気を抑制する効果があるとされています。2年目以降、クロロゲン酸はタンニンと反応するため、抑制的な効果が軽減されます。カフェインは植物にアデノシン受容体様の構造が存在しないため、動物に見られるような覚醒作用はありません。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

ミミズは一般に、耕盤層より上の層に生息すると考えられていますが、耕盤層に移動することがあります。研究では、耕盤層でミミズ孔が層状に形成されていることが観察されました。このことから、ミミズが耕盤層で繁殖し、新たなミミズ孔を形成している可能性が示唆されます。ミミズが耕盤層に移動する理由は、食物や湿気の追求、過酷な環境からの逃避などが考えられます。ミミズが耕盤層で繁殖することで、土壌に空気や水の浸透性が高まり、土壌構造が改善される可能性があります。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

湘南の海岸で緑色の石が見つかり、緑色凝灰岩の可能性があることがわかった。丹沢山地には緑色片岩相が存在し、そこから相模川を通じて湘南の海岸に流れ着いたと考えられる。湘南の砂浜には、雲母や磁鉄鉱に加えて緑色凝灰岩も含まれている可能性がある。黒い砂は石英が少なく、土壌改良に適しているかもしれない。これは、青い石が出る園地は良いミカンができるという言い伝えや、砂浜の砂に含まれる栄養素が植物の生育に影響を与える可能性を示唆する過去の考察とも関連する。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

庭の生ごみを埋めた場所に、今までなかったカナムグラらしき草が生えてきました。巻きひげで他の植物に絡みつくはずが、直立しているのが不思議です。カナムグラは「鉄葎」と書き、強靭な蔓を鉄に例えたものです。また、窒素分の多い土壌を好み、家庭排水などの影響で繁殖する傾向があります。生ごみを埋めた場所に生えた今回のケースは、カナムグラの繁殖しやすい環境だったと言えます。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

ナメクジ対策として、長崎県がシイタケホダ場周辺への石灰施用で被害軽減を確認した事例を紹介しています。理由は不明ですが、筆者は自宅の生ゴミ処理場に石灰乾燥剤をまいてみることにしたようです。効果のほどは不明ですが、生ゴミ処理場自体を土壌改良してから取り組むべきだと、過去記事へのリンクを添えて示唆しています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

緑肥カラシナに含まれるシニグリンは、土壌中でアリルイソチオシアネート(AITC)に変換されます。AITCは水と反応し、最終的に硫化水素(H2S)を生成します。硫化水素は土壌に悪影響を与える可能性があるため、緑肥カラシナを輪作で栽培する際には注意が必要です。土壌改良材の使用など、適切な対策を講じることで、硫化水素による悪影響を軽減できる可能性があります。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

クズの茎葉は窒素含有率が高く、良質な堆肥の材料となる。急速発酵処理を行うことで、10~14日で堆肥化が可能である。クズ堆肥は土壌の物理性を改善し、野菜の収量や品質向上に効果がある。ただし、クズは難分解性有機物を多く含むため、十分に腐熟させることが重要となる。具体的には、発酵促進剤の添加や、米ぬかなどの副資材の混合、適切な水分調整などが有効である。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

植物は、土壌中の有機物が微生物によって分解される過程で生じるアンモニア態窒素や硝酸態窒素などの無機態窒素を栄養源として利用します。しかし、植物は土壌中の無機態窒素の大部分を利用できるわけではなく、その一部しか吸収できません。土壌中の窒素の多くは、有機物の中に含まれており、植物が直接利用することはできません。植物は、土壌微生物と共生関係を築くことで、有機物中の窒素を間接的に利用しています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

この記事では、痩せた土壌に生ゴミを埋めると、土が塊になりやすく、ミミズも集まりにくいため、生ゴミの分解が遅いという問題提起をしています。解決策として、土壌改良の必要性を訴えており、特に、土を柔らかくし、ミミズや微生物の活動を活性化する落ち葉の重要性を強調しています。具体的な方法として、過去記事「落ち葉のハンバーグ」を参考に、落ち葉を土に混ぜ込むことを推奨しています。さらに、生ゴミを埋めた後に素焼き鉢で覆う方法も紹介し、効果的な土壌改良と生ゴミ処理の方法を模索しています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

カキに含まれる主な色素はカロテノイドで、品種によって「β-クリプトキサンチン」「リコペン」「β-カロテン」などが含まれます。果実が成熟するにつれカロテノイド量が増加します。興味深いことに、甘柿の方が渋柿よりもカロテノイド含有量が高く、これは渋柿のタンニンがカロテノイドと反応して消費される可能性があることを示唆しています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

シイタケ栽培の排水はタンニンを分解するシイタケ菌を含みます。この排水処理にゼオライトを使用すると、汚泥が発生しますが、これには有害金属が含まれず、土壌改良剤として再利用できます。汚泥は団粒構造の形成に役立ち、土壌肥沃度に貢献します。これにより、キノコ需要の増加は、廃棄物利用の増加と土壌改善をもたらす良い循環につながります。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

腐植土における銅管腐食は軽微であるため、腐植質肥料による土壌改良が施された場所では塩化カリの影響は無視できる可能性があります。一般土壌に分類される腐植土は、土壌腐食速度が小さく、銅管への影響は限定的です。腐植質肥料が土壌環境に与える影響は、塩化カリの腐食作用を抑制する可能性があります。ただし、土壌環境や肥料の使用状況は多岐にわたるため、腐食リスクを完全に排除するには、個別の状況に応じた評価が必要です。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

隣接する田んぼで米粒の大きさに差が出た原因について考察しています。水源は同じだが、土壌改良(レンゲ+粘土鉱物)を1年早く開始した田んぼで米粒が大きくなったことから、土壌改良の効果の可能性が高いと推測しています。土壌改良は、レンゲ刈り取り前に粘土鉱物を施肥し、レンゲを鋤き込む方法で行っています。これにより、土壌の物理性が改善され、窒素の効き目が長く続くためと考えられます。詳細なメカニズムは今後の課題です。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

中干し無しの稲作に取り組む農家の米が、品質検査で最高評価を得た事例を紹介しています。

この農家は、土壌改良、レンゲ栽培、中干し無しに加え、減肥にも取り組んでおり、収量が多いだけでなく、品質も高い米を生産しています。

記事では、この品質向上の要因として、

1. **初期生育段階での発根促進**

2. **猛暑日における水張りによる高温障害回避**

3. **川からのミネラル供給量の増加**

の3点を挙げ、土壌の物理性改善とガス交換能向上による重要性を指摘しています。

さらに、中干し無しの稲作は、水管理コストや農薬散布の削減、夏季の気温上昇抑制にも繋がり、環境にも優しい持続可能な農業を実現するとしています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

土壌中の有機態リン酸は植物が利用しにくい形態ですが、鉄粉を施用することで、鉄酸化細菌の働きが活性化し、有機態リン酸を分解・可溶化する効果が期待できます。

鉄酸化細菌は、鉄を酸化させる過程で有機物を分解し、その際にリン酸を可溶化する酵素を分泌します。これにより、植物が吸収しやすい形態のリン酸が増加し、土壌のリン酸供給力が向上します。

ただし、鉄粉の種類や土壌条件によって効果は異なり、過剰な鉄は植物に悪影響を与える可能性もあるため、注意が必要です。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

沖縄の土壌改良では、水はけをよくして根が張りやすく、地温が上がるようにすることが重要です。サトウキビの絞りカスであるバガスは、土に混ぜると微生物が分解する際に熱を発生するため、地温上昇に役立つ可能性があります。バガスはブドウ糖が連なったセルロースが主成分なので、微生物の栄養源となり、その代謝熱がカカオなどの根の成長を促す効果も期待できます。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

沖縄でカカオ栽培に挑戦する農園の土壌を視察しました。カカオ栽培には高温が必要ですが、沖縄でもヤンバル地方は冷涼なため、土壌の地温が課題です。視察の結果、土壌は固く冷たく、ガス交換が不十分と判明しました。解決策としては、養分よりも粗い有機物を投入し、土壌の通気性を改善すること、沖縄に多い柔らかい枝を活用することなどが考えられます。土壌に有機物が定着すれば、好循環を生み出せると期待されます。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

沖縄の深刻な問題であるサトウキビ畑からの赤土流出は、亜熱帯特有の気候条件により有機物が土壌に定着しにくいことが原因です。そこで、豊富なアルミナ鉱物を含み有機物の分解を抑える効果が期待できる桜島の火山灰に着目しました。しかし、地理的な問題から輸送コストが課題となります。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

沖縄の土壌改良、特に国頭マージについて考える。国頭マージは酸性が強く、カオリナイトを多く含むため土が固く、有機物が定着しにくい。さらに微量要素も不足しがちである。これらの特徴から、家畜糞を土壌改良材として使う場合、負の影響が懸念される。具体的には、家畜糞に含まれるリン酸が土壌中で過剰に蓄積され、リン酸過剰を引き起こす可能性がある。リン酸過剰は作物の生育阻害や環境問題を引き起こす可能性があるため、国頭マージでの家畜糞の使用は慎重に検討する必要がある。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

沖縄の石灰過剰土壌の改善策として、耐性のある作物の活用が現実的です。特に、ムギネ酸を分泌して鉄分吸収を助けるイネ科植物(サトウキビなど)が有効です。

イネ科植物は根の構造も土壌改良に適しています。客土と並行してイネ科緑肥を育て、有機物を補給することで土壌が改善される可能性があります。

さらに、耐塩性イネ科緑肥と海水の活用も考えられます。物理性を高めた土壌で海水栽培を実現できれば、画期的な解決策となるでしょう。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

黒糖の色は、ショ糖精製過程で除去される糖蜜に由来します。糖蜜には、フェノール化合物やフラボノイドなどの褐色色素が含まれており、これが黒糖特有の色と香りのもととなっています。これらの色素は、抗酸化作用や抗炎症作用など、健康への良い影響も報告されています。つまり、黒糖の黒色成分は土壌改良に直接関与するものではなく、ショ糖精製の副産物である糖蜜の色素に由来するものです。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

沖縄の土壌改良について、琉球石灰岩由来の赤い土と、亜熱帯気候による有機質分解の速さ、多雨による風化の早さが土壌特性に影響を与えている点を指摘しています。特に、有機物の分解が速いため、暗赤色土の期間は短く、2:1型粘土鉱物は有機物の保護を受けられないため、1:1型粘土鉱物に変性してしまう点が、土壌改良を考える上で重要となります。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

大浦牛蒡は、社会問題解決に貢献する可能性を秘めた野菜です。豊富な食物繊維とポリフェノールで生活習慣病予防に効果が期待できる上、肥料依存度が低く、土壌改良効果も高い。特に大浦牛蒡は、中心部に空洞ができても品質が落ちず、長期保存も可能。太い根は硬い土壌を破壊するため、土壌改良にも役立ちます。産直など、新たな販路開拓で、その真価をさらに発揮するでしょう。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

牛糞堆肥を施用すると、土壌中のリン酸濃度が上昇し、生育初期に生育が促進される一方、後々生育障害や病害発生のリスクが高まる可能性があります。

具体的には、リン酸過剰による根の伸長阻害、微量要素の吸収阻害、土壌pHの上昇による病害発生などが挙げられます。

これらの問題は、牛糞堆肥の投入量を減らし、化学肥料や堆肥の種類を組み合わせることで改善できる可能性があります。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

稲作では地力の向上が重要ですが、そのためには土壌生物の栄養不足を解消する必要があります。土壌生物は植物が吸収できない形態の栄養分を分解し、吸収可能な形に変える役割を担っています。土壌中の有機物が不足すると土壌生物の栄養が不足し、結果として植物の生育にも悪影響が出ます。BMようりんはリン酸だけでなく、微量要素やケイ酸も含むため、土壌改良材としての役割も果たします。腐植と併用することで土壌の物理性・化学性が向上し、土壌生物の活性化、ひいては地力向上につながります。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

土壌中の糸状菌は、植物にとって病原菌にも共生菌にもなりえます。施肥量が多いと、植物は自身のエネルギーを使って菌根菌と共生する必要がなくなり、病原菌が繁殖しやすい環境になります。一方、施肥量が少ないと、植物は菌根菌と共生し、栄養や水分を得ようとします。結果として、土壌中の菌のバランスが変化し、病原菌の増殖が抑制されます。つまり、適切な施肥管理は、植物の健康を保ち、病害リスクを低減するために重要です。

(244文字)

/** Geminiが自動生成した概要 **/

レンゲ栽培の効果を高めるには、土壌改良が重要です。レンゲと共生する根粒菌は適度な乾燥を必要とするため、廃菌床などの有機物を施し、水はけを改善します。さらに、根粒菌との共生を促進するため、土壌のpH調整も重要です。土壌pHが低い場合は、石灰ではなく、植物性有機物を施すことで緩衝性を高めるのがおすすめです。レンゲに限らず、マメ科緑肥の活用前に土壌改良を行うことで、効果的な生育促進が期待できます。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

物理性の高い土壌では、土壌改良効果の高い緑肥としてアカザ科のシロザが期待されます。

記事では、土壌物理性の向上により、土壌の化学性・生物性も向上する可能性を示しています。連作が難しいホウレンソウも、土壌改良によって石灰なしでの連作が可能になるなど、土壌の物理性向上は重要です。

筆者は、土壌物理性の向上後、緑肥アブラナの後にシロザが自生することを例に、土壌の力で植物が育つサイクルが生まれる可能性を示唆しています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

土壌改良により土壌の物理性が向上すると、特定の単子葉植物の生育が抑制される可能性があるという観察記録です。

筆者は、固い土壌を好むが養分競争に弱い単子葉植物が存在すると推測し、土壌改良によってレンゲやナズナなどの競合植物が旺盛に生育することで、単子葉植物の生育が阻害されると考えています。

この観察から、土壌改良初期にはソルガムやエンバクを、その後は土壌生態系のバランスを整えるために緑肥アブラナを使用するなど、緑肥の種類選定の重要性を指摘しています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

農薬や化学肥料の使用が土壌環境を悪化させるという意見に対して、反論を展開しています。

著者は、土壌中の微生物の量と多様性は有機物量に影響を受け、農薬や化学肥料の影響は限定的だと主張。また、連作障害の原因は特定の栄養素の過不足や病害虫の発生であり、農薬や化学肥料が直接の原因ではないと説明しています。

さらに、土壌pHの変化は施肥の影響を受けやすく、適切な土壌管理が必要だと指摘。結論として、農薬や化学肥料の使用と土壌環境悪化の因果関係は薄いと結論付けています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

日本の伝統的な稲作では、水田を定期的に乾かす「中干し」が行われてきました。しかし、東南アジアなどでは、水を抜かない「湿田」での稲作が主流です。湿田は温室効果ガスの排出量が多いという課題がありますが、日本の水田も国際的な排出規制の影響を受ける可能性があります。中干しは温室効果ガスの排出削減に有効ですが、猛暑による稲の生育への影響が懸念されます。日本の水田は、温室効果ガス排出量の削減と気候変動への適応の両面から、その管理方法を見直す必要性に迫られています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

除菌剤・消臭剤入りのベントナイトは、土壌改良材として使用しても問題ないか?という質問に対する回答です。

結論としては、問題ありません。

一般的に使用されている除菌剤のヒノキチオール、消臭剤のカテキンは、どちらも土壌中の微生物によって分解され、最終的には土の一部になる成分です。

ヒノキチオールは抗菌・抗ウイルス作用を持つ成分ですが、土壌中では分解されてしまいます。

カテキンは消臭効果を持つ成分ですが、土壌中のアルミニウムと結合することで吸着され、効果を発揮しなくなります。

そのため、除菌剤・消臭剤入りのベントナイトを土壌改良材として使用しても、土壌や植物に悪影響を与える心配はありません。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

長雨による日照不足で稲のいもち病被害が懸念される中、殺菌剤使用の是非が問われている。殺菌剤は土壌微生物への悪影響や耐性菌発生のリスクがあるため、代替策としてイネと共生する窒素固定菌の活用が挙げられる。レンゲ栽培などで土壌の窒素固定能を高めれば、施肥設計における窒素量を減らすことができ、いもち病への抵抗性向上につながる。実際、土壌改良とレンゲ栽培後の稲作では窒素過多の傾向が見られ、減肥の必要性が示唆されている。今後の課題は、次年度の適切な減肥割合を決定することである。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

JIRCASが窒素肥料6割減でも多収小麦の品種改良に成功した。土壌中のアンモニア態窒素を硝酸態窒素に変える生物的硝化作用(BNI)を抑制することで、水質汚染や温室効果ガスである一酸化二窒素の排出を抑える。一方、牛糞の過剰施肥は土壌劣化を招き、植物の生育を阻害し、BNI促進や二酸化炭素固定量の減少につながる。SDGsの潮流で環境意識が高まる中、こうした窒素肥料施肥の悪影響に関する情報が増えれば、牛糞土壌使用のこだわり野菜の価値が下がる可能性がある。有機農業への転換など、早めの対策が必要だ。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

中干ししていないレンゲ米の田んぼには、オタマジャクシや正体不明の小さな水生生物など、多様な生き物が観察された。中干しをした田んぼではオタマジャクシは少なかった。オタマジャクシは将来カエルになり、稲の害虫であるウンカを捕食するため、その存在は益虫として喜ばしい。生物多様性は、病気や害虫被害の抑制に繋がるため、多様な生物の確認は安心材料となる。中干し不要な田んぼは、炭素貯留効果が高く、農薬散布量も少ないため、SDGsの理念にも合致する。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

レンゲの播種は稲刈り直後が最適。遅れるとレンゲの生育不良に繋がり、緑肥効果や雑草抑制効果が低下する。稲刈り後、圃場が乾かないうちに速やかに播種することで、レンゲは水分を確保し発芽が促進される。特に晩生品種の収穫後は、播種時期が遅くなりやすい為、素早い作業が重要となる。

播種方法は、散播が一般的だが、湛水状態での散播は発芽率が低下するため、田を落水させてから行う。覆土は不要だが、鳥害対策として軽く土をかける場合もある。播種量は10aあたり4kgが目安。

レンゲ栽培は、化学肥料の使用量削減、土壌改良、雑草抑制などの効果があり、持続可能な農業を目指す上で重要な役割を果たす。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

トマト栽培の最大の課題である青枯病は、病原菌ラルストニアが植物の維管束に侵入し、水分の通導を阻害することで萎凋を引き起こす細菌病である。有効な農薬が少なく、連作障害の一因にもなるため、対策は困難とされている。土壌消毒は一時的な効果しかなく、耐性菌出現のリスクも伴う。接ぎ木は有効だが、コストと手間がかかる。生物農薬や土壌改良による抵抗性向上、土壌水分管理、輪作などが対策として挙げられるが、決定打はない。青枯病対策は、個々の圃場の状況に合わせた総合的なアプローチが必要とされる複雑な課題である。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

レンゲの土作り効果を高めた結果、稲の生育が旺盛になり、中干しの必要性が議論されている。中干しはウンカの天敵減少や高温ストレス耐性低下を招くため避けたいが、過剰生育への懸念もある。しかし、カリウム施肥量削減による土壌有機物蓄積増加の研究報告を鑑みると、旺盛な生育を抑制せず、収穫後鋤き込みによる炭素貯留を目指す方が、温暖化対策に繋がる可能性がある。レンゲ栽培の拡大は、水害対策にも貢献するかもしれない。現状の施肥量を維持しつつ、将来的には基肥を減らし、土壌有機物量を増やすことで、二酸化炭素排出削減と気候変動対策の両立を目指す。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

レンゲと粘土鉱物を施肥した水田で、中干し不要論が浮上。例年よりレンゲの生育が旺盛で、土壌の物理性が向上、イネの生育も旺盛なため。中干しの目的の一つである無効分げつの抑制は、肥料分の吸収抑制によるものだが、物理性向上で発根が促進されれば無効分げつは少ないのでは?という疑問。さらに、猛暑日における葉温上昇や、害虫の天敵減少を懸念。仮に無効分げつが増えても、稲わら増加→レンゲ生育促進に繋がる好循環も考えられる。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

ヒメトビウンカはイネ科雑草で越冬し、春に水田へ移動して増殖する。薬剤抵抗性を持ち、殺虫剤散布は効果が薄く、天敵を減らすことで逆効果になる。天敵はクモ、カエル、ゲンゴロウ、ヤゴ等で、これらを維持するには、冬期湛水や畔の草刈り回数を減らす等、水田周辺の環境保全が重要。また、畦畔の除草剤も天敵減少につながるため、使用を控えるべき。ウンカの発生を抑えるには、殺虫剤に頼らず、生態系を維持した総合的な対策が必要。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

トマト栽培の「木をいじめる」技術は、水や肥料をギリギリまで制限し、植物にストレスを与えることで糖度や収量を高める方法である。ただし、この方法は土壌を酷使し、慢性的な鉄欠乏を引き起こすリスクが高い。短期的な収量増加は見込めるものの、土壌の劣化により長期的な視点では持続可能な栽培とは言えず、経営の破綻に繋がる可能性も示唆されている。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

トマトの青枯病対策として土壌消毒は効果が薄く、土壌中の原生生物に着目する必要がある。原生生物は細菌を捕食し、その際に植物ホルモンが増加して発根が促進される。青枯病菌は深さ40cmに潜伏するため、緑肥栽培で深く根を張らせることが有効である。緑肥栽培時は発根促進が重要なので、土壌改良材は緑肥に施肥する。根が土壌を耕し、形成する役割も重要。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

この記事は、土作りに重点を置いたレンゲ米栽培の田起こしについて報告しています。昨年、近隣の田んぼがウンカ被害を受ける中、無農薬で収量を維持できた田んぼの管理者から田起こしの連絡を受け、著者は現地を訪れました。

この田んぼでは、レンゲの種まき前に土壌改良材としてベントナイトと黒糖肥料を施肥し、レンゲの鋤込み時期を前倒ししました。これらの施策は、土壌への有機物供給と亜鉛などの微量要素欠乏の防止を目的としています。

田起こし後の土壌は、降雨の影響を受けながらも細かい土塊が形成されており、良好な状態でした。レンゲの生育も例年より良好だったことから、土壌中の有機物量増加が期待され、鋤込み時期を早めた効果もプラスに働くと予想されています。

昨年同様、低コストで安定した収量を得られるか、引き続き田んぼの状態を観察していく予定です。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

土作り不要論への反論として、土壌改良の重要性を説く。土壌改良は不要という意見は、現状の土壌が持つ地力を過信しており、連作障害や養分不足のリスクを軽視している可能性を指摘する。また、土壌改良は単に栄養供給だけでなく、土壌構造改善、微生物活性化など多様な効果をもたらし、結果として健全な生育環境を育み、品質向上や収量増加に繋がる。さらに、土作り不要論は慣行農法への批判に基づくが、慣行農法における土壌劣化は過剰な肥料や農薬、不適切な耕耘によるものであり、土壌改良自体を否定する根拠にはならないと主張する。適切な土壌改良は持続可能な農業を実現する上で不可欠な要素であると結論づけている。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

亜鉛は植物の生育に必須の微量要素であり、欠乏すると生育不良や収量低下を引き起こす。亜鉛は様々な酵素の構成要素や活性化因子として機能し、タンパク質合成、光合成、オーキシン生合成などに関与する。亜鉛欠乏下では、植物はオートファジーと呼ばれる細胞内成分の分解・再利用システムを活性化させる。これにより、古いタンパク質や損傷したオルガネラを分解し、得られたアミノ酸などの栄養素を再利用することで、生育に必要な資源を確保し、ストレス耐性を向上させている。特に、葉緑体の分解は亜鉛の再転流に重要であり、新しい葉の成長を支えている。したがって、オートファジーは亜鉛欠乏への適応戦略として重要な役割を果たしている。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

観測対象のレンゲ米水田は、ウンカの当たり年にも関わらず無農薬で収穫を達成した。驚くべきことに、近隣の殺虫剤を使用した水田ではウンカ被害が発生した。この水田は冬期にレンゲを栽培し、土壌改良材を用いて土壌を改善していた。レンゲ鋤込み後の土壌は、軽くて小さな塊の状態になっていた。

一方、他のレンゲ栽培水田ではウンカ被害が多かった。このことから、ミツバチによるレンゲの花蜜と花粉の持ち出しが、ウンカ発生に影響を与えている可能性が示唆される。次作では今作の知見を活かし、秀品率向上を目指す。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

猛暑日が続く中、中干しの効果について再検討が求められている。伝統的に中干しは土壌の亀裂を促し、根の成長を促進するとされているが、近年の猛暑下では土壌が極度に乾燥し、かえって根の生育を阻害する可能性がある。特に、保水性の高い圃場では過度な乾燥は逆効果となる。さらに、中干しによる急激な乾燥はイネにストレスを与え、生育に悪影響を及ぼす恐れもある。そのため、猛暑日が多い年には中干しの期間を短縮したり、土壌水分計などを活用して土壌の状態を適切に管理したりするなど、柔軟な対応が必要となる。また、品種や栽培方法によっても最適な中干しの方法は異なるため、それぞれの状況に合わせた対応が重要である。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

レンゲ米栽培の水田では、葉色が薄く地上部の茂りが少ない一方で茎は太く、背丈が揃っている。慣行栽培と比べ、中干し時に土壌のひび割れが発生しにくい。これはレンゲによる土壌改良で有機物が増え、クラスト(乾燥ひび割れ)が生じにくいため。クラストは露地栽培では生育障害を起こすが、水田では発根促進のためのガス交換の場となる。レンゲ米ではひび割れがないことで有害物質の排出が懸念されるが、レンゲが事前に有害物質を軽減している。一方、中干しは根の損傷やROLバリアの質低下といったデメリットも持つ。レンゲ米で中干しの効果が薄まるなら、元肥設計を見直す必要がある。肥料偽装問題で硫安が使用された事例は、土壌への影響を考えると深刻な問題と言える。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

レンゲ米の質向上には、レンゲの生育環境改善が鍵となる。レンゲの旺盛な発根を促し、根圏微生物の活動を活発化させることで、土壌の団粒構造が形成され、難吸収性養分の吸収効率が高まる。

具体的には、稲刈り後の水田の土壌を耕し、粘土質土壌をベントナイト等の粘土鉱物や粗めの有機物で改良することで、レンゲの根張りを良くする。さらに、レンゲ生育中に必要な金属成分を含む追肥を行うことで、フラボノイドの合成を促進し、根粒菌との共生関係を強化する。

つまり、レンゲ栽培前の土壌改良と適切な追肥が、レンゲの生育を促進し、ひいては次作の稲の品質向上、ひいては美味しいレンゲ米に繋がる。緑肥の効果を高めるためには、次作で使用する土壌改良資材を前倒しで緑肥栽培時に使用することも有効である。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

レンゲ米は窒素固定による肥料効果以上に、土壌微生物叢や土壌物理性の向上、連作障害回避といった効果を通じて美味しさを向上させると推測される。レンゲ栽培は土壌への窒素供給量自体は少ないが、発根量が多いほど効果が高いため、生育環境の整備が重要となる。また、美味しい米作りには水に含まれるミネラルやシリカの吸収も重要であり、レンゲ栽培はこれらの吸収も促進すると考えられる。油かすや魚粉といった有機肥料も有効だが、高評価の米産地ではこれらを使用していない例もあり、美味しさの要因は複雑である。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

この記事は、味噌の熟成過程と米ぬかボカシ肥料の生成過程の類似性から、土壌中の腐植形成メカニズムを探る考察です。味噌の熟成におけるメイラード反応が土壌中の腐植生成にも関わっている可能性に着目し、米ぬかボカシ肥料の生成過程における経験を交えて論じています。

著者は、米ぬか、油かす、石灰を混ぜて嫌気発酵させる米ぬかボカシ肥料の生成過程で、通常分解しにくいウッドチップが大量に混入しても、見事に熟成した経験を紹介しています。この経験から、嫌気発酵環境下では過酸化水素が発生し、リグニンを分解、その結果生じる黒色の液体が米ぬかに付着し褐色になる過程が、土壌中の腐植形成、ひいてはメイラード反応と関連があるのではないかと推測しています。そして、この米ぬかボカシ肥料の生成過程が、腐植形成を理解する重要な手がかりになる可能性を示唆しています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

土壌改良剤の効果を検証するため、腐植酸、ベントナイト、ゼオライト、モンモリロナイトを含む4種類の土壌改良剤と、対照群として石灰と堆肥を用いて実験を行った。結果、カルシウム添加による団粒構造形成促進効果は堆肥で顕著に見られ、土壌改良剤の効果は限定的だった。特に、ベントナイトは水分含有量が多く、ゼオライトは団粒形成にほとんど寄与しなかった。モンモリロナイトは若干の改善が見られたものの、腐植酸は効果が不明瞭だった。このことから、団粒構造形成にはカルシウムだけでなく、有機物との相互作用が重要であることが示唆された。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

土壌中の粘土鉱物と腐植の結合について、メイラード反応に着目して考察している。腐植をポリフェノールの重合体と定義し、メイラード反応(糖とアミノ酸の結合)による腐植酸生成に着目。ポリフェノールとピルビン酸の反応を例に、糖を介してポリフェノールとアミノ酸が結合する可能性を示唆。正荷電のアミノ酸がメイラード反応で結合することで、粘土鉱物への吸着が可能になると推測。食品製造の知見を応用し、嫌気性米ぬかボカシ肥料の重要性を示唆しつつ、土壌構造の理解を深めている。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

酸性土壌では、アルミニウムイオンが溶け出し、植物に有害となる。しかし、ある種の植物は、このアルミニウムを体内に取り込み無毒化したり、土壌中の有機酸とアルミニウムが結合することで無毒化する戦略を持つ。具体的には、クエン酸やリンゴ酸などの有機酸を根から分泌し、アルミニウムとキレート錯体を形成するか、アルミニウムイオンと腐植が結合し、植物への吸収を抑制する。これらのメカニズムにより、植物はアルミニウム毒性から身を守り、酸性土壌でも生育することが可能となる。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

粘土鉱物を肥料として活用する目的は腐植蓄積だが、粘土鉱物と腐植の繋がりは疑問が残る。2:1型粘土鉱物は正電荷が少ないため、有機物とのイオン結合による蓄積モデルでは説明が不十分。しかし、現実には2:1型粘土鉱物投入で土壌改良効果が見られる。これはAl由来の正電荷以外の結合機構を示唆する。ヒントとして、カオリン鉱物と酢酸カリウムの水素結合、スメクタイトとアルキルアンモニウムの正電荷による結合が挙げられる。腐植蓄積にはこれら以外のメカニズムが関与していると考えられ、特定の肥料と現象がその鍵を握る可能性がある。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

緑泥石は2:1型粘土鉱物だが、層間物質のためCECは低い。しかし風化と有機酸でスメクタイト状になり、CECが向上する。ベントナイト(モンモリロナイト)は緑泥石を含みCECが低く見られがちだが、海底由来でカリウムやマグネシウムを含む。緑泥石のCEC向上と合わせ、ミネラル供給源として優れている。カリウムは作物生育に重要で、ベントナイトは自然な補給を可能にする。また、緑泥石の緩やかなCEC上昇は連作土壌にも適している。ゼオライトより劣るとされるベントナイトだが、水溶性ケイ酸供給や倒伏軽減効果も期待できる。つまり、緑泥石を含むベントナイトはミネラル豊富な土壌改良材として有望である。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

海底風化は、土壌生成の重要なプロセスであり、特に粘土鉱物の生成に大きく関わっている。陸上で生成された火山岩物質は、風や河川によって海へと運ばれ、海底で化学的風化作用を受ける。海水はアルカリ性であるため、岩石中の長石などの鉱物は分解され、粘土鉱物へと変化する。この過程で、岩石中のミネラルが溶出し、海水に供給される。生成された粘土鉱物は、海流によって運ばれ、堆積岩の一部となる。特にグリーンタフ地域は、海底風化の影響を受けた火山岩が多く分布し、多様な粘土鉱物が観察される。これらの粘土鉱物は、土壌の保水性や保肥性に影響を与え、農業にも重要な役割を果たしている。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

土壌消毒前に廃菌床などの土壌改良材を使用すべきか、消毒後が良いのかという問いに対し、消毒前に使用することを推奨する。理由は、土壌改良材の使用により土壌物理性が向上し、クロルピクリンくん蒸剤が土壌深くまで浸透しやすくなり、消毒効果が高まるため。また、土壌改良材は土壌鉱物を保護し、窒素化合物の酸化作用による微量要素の溶脱やアルミニウム溶脱を防ぐ効果も期待できる。有用微生物相への影響については、土壌消毒が必要なほど劣化した土壌では、そもそも有用微生物の活動は低いと考えられる。理想的には、土壌改良材→土壌消毒→土壌改良材+有機質肥料の順序で施用するのが良い。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

岩石が土壌に変化する過程は、鉱物の風化と植物の死骸の分解によって起こる。鉱物は、水や酸素、二酸化炭素などと反応し、化学的に組成が変化して風化する。物理的な風化は、温度変化や氷の凍結・融解などによって岩石が砕ける現象である。植物の死骸は微生物によって分解され、腐植と呼ばれる有機物を生成する。腐植は土壌に養分を供給し、保水性や通気性を向上させる役割を持つ。これらの風化生成物と腐植が混ざり合うことで、植物の生育に適した土壌が形成される。風化と分解は時間をかけて進行し、様々な要因が複雑に絡み合って土壌の性質を決定づける。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

鉱物の風化と植物の死が、岩石を土壌へと変える過程を解説している。岩石は、風化によって物理的・化学的に分解され、細かい粒子となる。物理的風化は、温度変化や水の凍結などにより岩石が砕ける現象。化学的風化は、水や酸素などが岩石と反応し、組成が変化する現象。生成した粘土鉱物は保水性や保肥性に優れ、植物の生育に適した環境を作る。さらに、植物の死骸は微生物によって分解され、有機物となる。この有機物は土壌に養分を供給し、団粒構造を形成、通気性や保水性を向上させる。つまり、岩石の風化と植物の死骸の分解が土壌生成の重要な要素であり、両者の相互作用が豊かな土壌を育む。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

黒ボク土は、火山灰土壌であり、保水性、通気性、排水性に優れ、リン酸固定が少ないため、肥沃な土壌として認識されている。しかし、窒素供給力が低いという欠点も持つ。黒ボク土壌で窒素飢餓を起こさないためには、堆肥などの有機物施用と適切な土壌管理が必要となる。

記事では、鳥取砂丘の砂質土壌に黒ボク土を客土した圃場での栽培事例を通して、黒ボク土の特性と砂質土壌との比較、土壌改良の難しさについて考察している。黒ボク土は砂質土壌に比べて保水性が高い一方で、窒素供給力が低いことから、窒素飢餓対策が必要となる。また、砂質土壌に黒ボク土を客土しても、水管理の難しさは解消されず、土壌改良は容易ではないことが示唆されている。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

土壌消毒を見直すべき時期が来ている。深く耕すと病原菌が浮上する懸念があるが、土壌消毒剤は深部に届かない可能性がある。糖蜜やエタノールを用いた土壌還元消毒は深部の病原菌を減少させる効果がある。これは米ぬかによる土壌還元消毒と同じ原理で、嫌気環境下で有機物が分解される際に土壌の酸化還元電位が変化し、過酸化水素や二価鉄が生成され、ヒドロキシラジカルによる強力な滅菌作用が生じるためと考えられる。土壌改良材、米ぬか/糖蜜、酸素供給材を組み合わせ、マルチで覆うことで、病原菌の生育環境を改善できる可能性がある。連作を避け、ソルガムなどの緑肥を栽培すれば更に効果的。米ぬかは菌根菌増殖や食害軽減にも繋がる。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

コーヒー粕を活用した青枯病抑制法が研究で示された。コーヒー粕に含まれるコーヒー酸と二価鉄がポリフェノール鉄錯体を形成し、過酸化カルシウムと反応することで強力な活性酸素(・OH)を発生させる。この活性酸素が青枯病菌を殺菌する。過酸化水素ではなく過酸化カルシウムを用いることで効果が高まる点が注目される。コーヒー酸は多くの植物に含まれ、二価鉄も腐植酸鉄として入手可能。土壌への影響は懸念されるものの、青枯病対策として期待される。この方法は土壌消毒としての効果があり、青枯病菌以外の有益な菌への影響は限定的と考えられる。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

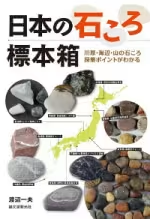

粘土鉱物を理解するために、筆者はまず「日本の石ころ標本箱」を参考に、仙台の名取川でゼオライトが採れることを知る。ゼオライトは土壌改良効果のある鉱物で、名取川上流に採掘鉱山があると記載されていた。Google Mapsで鉱山の場所を特定し、地質図を確認するも、海成堆積岩か非海成堆積岩か判別できなかった。仙台は元々は海であったことから、隆起した海成堆積岩と推測する。さらに土壌図も確認したが、特筆すべき点は見当たらなかった。これらの調査を通して、遠隔地にある鉱物の地質や土壌を特定することの難しさを実感する。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

土壌改良の指標として、特定の雑草の植生変化が有効である。酸性土壌を好むヤブガラシが減少し、微酸性〜中性の土壌を好むシロザ、ホトケノザ、ナズナ、ハコベが増加した場合、土壌pHが改善され、理想的なpH6.5に近づいている可能性が高い。これは、土壌シードバンクの考え方からも裏付けられる。 土壌pHの安定化は、炭酸塩施肥や植物性堆肥の蓄積によって実現するが、特に後者は土壌改良の他の要素向上にも繋がるため、植生変化は精度の高い指標となる。加えて、シロザは次世代の緑肥としても有望視されている。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

粘土鉱物はSiO四面体とAl八面体の組み合わせで、1:1型(カオリナイト等)と2:1型(モンモリロナイト等)がある。層間の水(層間水)の広さが保肥力(CEC)に関係し、モンモリロナイトの方がCECが高い。SiO四面体は珪素(Si)を中心とした四面体構造、Al八面体はアルミニウム(Al)を中心とした八面体構造で、これらが層状に重なって粘土鉱物を形成する。粘土質土壌でも、粘土鉱物の種類によって保肥力は異なるため、期待する効果が得られない場合もある。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

長野県栄村小滝集落では、水田の土壌と米の生育の関係を調査。ある水田で秋落ちが発生し、原因が不明であった。周囲の水田と異なり、この水田のみ山の土での客土を行っていなかった。小滝集落では伝統的に、赤い粘土質の土を水田に入れ、土壌改良を行っていた。これは、土壌中の鉄分バランスを保つのに役立っていた可能性がある。客土していない水田は基盤調整で砂っぽくなっており、鉄分不足が秋落ちの原因と考えられる。水田に流入する水にも鉄分が多く含まれるため、現在では客土の必要性は低いと考えられるが、秋落ちした水田で客土を行い、効果を検証する予定。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

鹿児島県南九州市のぬかるんだ黒ボク土の畑で、白い多孔質の石が土壌改良材として使われていた。この石は、表面が発泡しており、無色鉱物の反射でキラキラしている部分もある。九州南部で大量に入手可能なこの資材は、シラス台地の溶結凝灰岩ではないかと推測される。多孔質構造のため物理的に空気の層を増やし、微生物の集まることで有機物分解を促進、土壌の物理性改善と汚泥分解を狙っていると考えられる。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

ハードディスクの故障は突然やってくるため、日頃からのバックアップが重要である。ハードディスクは精密機器であり、物理的な衝撃や経年劣化により損傷する。特に磁気ヘッドのクラッシュはデータ消失に直結する深刻な問題となる。そのため、外付けHDDやクラウドサービスなどを活用し、定期的にバックアップを行う必要がある。重要なデータは複数の場所に保存することで、万が一の故障時にも復旧できる可能性が高まる。また、SMART情報を確認することでハードディスクの状態を把握し、故障の予兆を早期に発見することも有効な手段となる。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

ゼオライト(沸石)は、結晶構造内に水を含み、加熱すると沸騰しているように見えることから名付けられた。化学組成は(Na,K)Ca₄(Al₉Si₂₇O₇₂)・29H₂Oなどで表され、多くの種類が存在する。ケイ素(Si⁴⁺)とアルミニウム(Al³⁺)が骨格内で入れ替わることで結晶全体が負に帯電し、この負電荷により陽イオンを吸着するため、土壌改良材として保肥力(CEC)向上に効果がある。また、結晶構造内の空隙に水を吸着するため、保水性も高い。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

グリーンタフは、緑色凝灰岩とも呼ばれる火山灰が堆積した凝灰岩で、土壌改良材として注目されている。多孔質で軽石を含むため、シラスに似た土壌を作ると考えられる。二酸化ケイ素を多く含み、微生物の増殖に適した環境を作るが、土壌への有効成分供給については更なる検証が必要である。重粘土質の土壌改良に有効とされるが、粗大有機物や木炭なども同様の効果を持つため、グリーンタフの採掘のしやすさが利点となる可能性がある。効果は二酸化ケイ素含有量に左右される。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

SOY CMSのブロック繰り返し表示で、n番目ごとに文字列を表示する方法を紹介します。`<!-- soy:id="loop" step="n" -->`タグを使用し、nに整数値を指定することで実現できます。例えば、3記事ごとに文字列を表示したい場合は`step="3"`とします。ブログ記事一覧で3の倍数の記事に適用した例では、3番目と6番目の記事に文字列が表示されました。偶数番目の記事には`step="2"`、奇数番目の場合は`step="2"`とCSSの`display:none;`を組み合わせることで実現可能です。この方法は`b_block:id="entry_list"`だけでなく、SOY Shopの`block:id="item_list"`など、ブロック繰り返し表示であればどこでも使用できます。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

京都農販主催の舞鶴での勉強会で、トウガラシなどの長期栽培に向けた肥料設計の基礎知識について講演しました。長期栽培では事前の土壌改良が重要で、今回は「良い土とは何か」と「速効性無機肥料の活用」をテーマに、現状で考えられる最善策を解説しました。栽培初期の土壌づくりを適切に行うことで、その後の追肥や水管理の効率が上がり、秀品率向上と労力・経費削減に繋がります。具体的な最善策については勉強会内で説明しました。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

畜産における家畜糞尿の処理は、家畜排せつ物法により義務付けられており、畜産農家にとって大きな負担となっている。処理施設の建設・維持、発酵に伴う硝石蓄積への対策、処分費用など、コストがかさむ一方で収益には繋がらない。この負担は廃業に繋がる可能性もあり、畜産業のみならず、肥料として家畜糞を利用する栽培側にも影響を及ぼす。特に、品質低下という形で米作への影響が出始めており、規模拡大を目指すアグリビジネスへの影響も懸念される。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

牛糞堆肥は土壌改良に広く利用されるが、塩類集積による生育阻害、雑草種子や病害虫の混入、ガス発生、連作障害などの問題を引き起こす。これらの問題は、牛糞堆肥中の未熟な成分や過剰な栄養分に起因する。記事では、牛糞堆肥の代替として、植物性堆肥や米ぬか、もみ殻燻炭などの資材、そして土着菌の活用を提案している。これらの資材は、土壌の物理性改善、微生物活性向上、病害抑制効果など、牛糞堆肥に代わるメリットを提供し、持続可能な農業の実現に貢献すると主張している。