/** Geminiが自動生成した概要 **/

園芸資材として赤玉土や軽石につづき、スコリアの存在が気になった。ホームセンターで販売されているのを確認し、その多様性に驚いた。スコリアは多孔質で赤や黒っぽい岩石だが、軽石とは異なる。軽石が流紋岩質や安山岩質のマグマ由来である一方、スコリアは玄武岩質マグマ由来で、鉄を多く含むため重い。玄武岩質の土は扱いやすいことから、価格次第ではスコリアも注目の土壌改良材となる可能性がある。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

園芸資材として赤玉土や軽石につづき、スコリアの存在が気になった。ホームセンターで販売されているのを確認し、その多様性に驚いた。スコリアは多孔質で赤や黒っぽい岩石だが、軽石とは異なる。軽石が流紋岩質や安山岩質のマグマ由来である一方、スコリアは玄武岩質マグマ由来で、鉄を多く含むため重い。玄武岩質の土は扱いやすいことから、価格次第ではスコリアも注目の土壌改良材となる可能性がある。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

鹿沼土は栃木県鹿沼市で採掘される軽石の一種で、火山灰が凝結した凝灰岩。ダイソーで購入した鹿沼土は風化が進み、指で容易に粉砕できた。断面は層状構造や色の濃淡が見られ、黒っぽい硬い部分は鉄を含む鉱物と思われる。鹿沼土にはアロフェンが含まれる場合があり、他の資材との組み合わせで新たな可能性が期待される。アロフェンは火山ガラスなどが風化してできた粘土鉱物で、保水性、通気性、肥料保持に優れる。鹿沼土の多孔質構造も相まって、植物の生育に適した環境を提供する。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

軽石の物理的風化は、凍結融解作用による可能性が高い。花崗岩は鉱物ごとの熱膨張率の違いで風化するが、軽石は鉱物の集合体ではないためこのメカニズムは当てはまらない。しかし、軽石には多数の孔があり、そこに水が入り込む。冬に水が凍結すると体積が増加し、軽石に圧力がかかる。これが繰り返されることで、軽石はひび割れ、細かくなり風化する。これは凍結融解作用と呼ばれ、含水量の多い岩石で顕著に見られる。霜柱による土壌の発達も、この作用の一種と考えられる。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

蛇紋岩土壌は、貧栄養、高重金属、高pHといった特徴から植物にとって過酷な環境です。特にニッケル過剰が問題で、植物は鉄欠乏に似た症状を示します。ニッケルは鉄の吸収を阻害するのではなく、鉄と同時に吸収され、鉄の本来の場所にニッケルが入り込むことで、植物は鉄欠乏だと錯覚し、更なる鉄とニッケルの吸収を招き、悪循環に陥ります。しかし、蛇紋岩土壌にも適応した植物が存在し、その耐性メカニズムを理解することが、この土壌での栽培攻略につながります。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

塩基性暗赤色土は、蛇紋岩や塩基性火成岩を母材とする弱酸性~アルカリ性の土壌です。赤褐色~暗赤褐色を呈し、粘土含量が高く、肥沃度は低い傾向にあります。ニッケルやクロムなどの重金属を多く含み、特定の植物しか生育できない特殊な土壌環境を形成します。

日本では、北海道、関東、中部地方などの蛇紋岩分布地域に局地的に分布しています。塩基性暗赤色土は、その特異な化学的性質から、植生や農業に影響を与え、特有の生態系を育んでいます。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

白榴石はカリウムを多く含むため肥料として使われるケイ酸塩鉱物です。輝石と同じケイ酸の形なのに、アルミニウムが入る隙間があるのが化学的に不思議です。白榴石はカリウム豊富でシリカが少ない火成岩にできますが、日本の火成岩分類では該当するものがなく、海外では異なる可能性があります。このことから、土壌を理解するには火成岩の知識がまだまだ必要だと感じます。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

白雲母は、フィロケイ酸塩鉱物の一種で、化学組成はKAl2□AlSi3O10(OH)2です。特徴は、鉄の含有量が少なく絶縁体や断熱材としての性質を持つことです。黒雲母と違い、白っぽい色をしています。菫青石が風化する過程で生成されることもあり、栽培においてはカリウム供給源として利用されます。風化が進むと、2:1型粘土鉱物へと変化します。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

京都府木津川市の黒雲母帯は、黒雲母と絹雲母を含む泥質千枚岩が変成作用を受けた地域です。この地域には菫青石も存在し、風化すると白雲母や緑泥石に変わり、最終的には2:1型粘土鉱物を構成する主要成分となります。菫青石の分解断面は花びらの様に見えることから桜石とも呼ばれます。木津川市で見られる黒ボク土は、これらの鉱物の風化によって生成された可能性があります。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

アロフェンは、土壌名「アロフェン質黒ボク土」に見られる重要な粘土鉱物です。非晶質で、中空球状の形態をしています。構造は、Al八面体シートとSi四面体シートが組み合わさり、球状に重なり合った形をしています。シートの重なりには小さな隙間が存在します。一般の粘土鉱物とは異なり、層状構造を持たない点が特徴です。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

長石は、アルカリ金属やアルカリ土類金属のアルミノケイ酸塩を主成分とする鉱物グループです。ケイ酸四面体が三次元的にすべて結合したテクトケイ酸構造を持ち、その隙間にナトリウムやカリウム、カルシウムなどが配置されます。

テクトケイ酸は、ケイ酸四面体の4つの頂点がすべて他のケイ酸四面体と結合した構造をしています。すべてのケイ酸が完全に結合しているわけではなく、結合度の低い箇所が存在し、そこに金属イオンが入り込みます。

完全に結合したテクトケイ酸はSiO2と表され、石英となります。長石は石英と異なり、テクトケイ酸構造中に金属イオンを含むため、様々な種類が存在します。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

かつて黒雲母は単一の鉱物と考えられていましたが、現在ではマグネシウムを多く含む金雲母と鉄を多く含む鉄雲母の固溶体であることが分かっています。金雲母の化学組成はKMg3AlSi3O10(OH)2、鉄雲母はKFe3^2+AlSi3O10(OH,F)2です。金雲母は風化すると、緑泥石やバーミキュライトといった粘土鉱物へと変化します。つまり、金雲母の風化を理解することは粘土鉱物の理解を深めることに繋がります。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

黒雲母の結晶構造は、ケイ酸の平面網状型重合体層間にAl、OH、Kが挟まれた構造をしています。Kは層間に位置し、2:1型粘土鉱物と類似していますが、黒雲母には水分子層が存在しません。2:1型粘土鉱物は層間にMⁿ⁺イオンと水分子を保持しており、これが保肥力に影響を与えると考えられています。水分子層の存在が黒雲母と2:1型粘土鉱物の大きな違いであり、その形成条件を理解することが重要です。そこで、粘土鉱物の構造と化学組成に関する文献を参考に、水分子層の形成メカニズムを詳しく調べていきます。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

黒雲母は、フィロケイ酸と呼ばれる層状のケイ酸が特徴の鉱物です。2:1型の粘土鉱物に似た構造を持ち、ケイ酸が平面的に網目状に結合した「平面的網状型」構造をとります。この構造は、粘土鉱物の結晶構造モデルにおける四面体シートを上から見たものに似ています。黒雲母は、風化によって粘土鉱物に変成する過程で、その層構造が変化していくと考えられています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

鉱物の風化速度は結晶構造に影響されます。単鎖構造のケイ酸塩鉱物(例:輝石)は複鎖構造(例:角閃石)よりも風化に弱く、複鎖構造はさらに重合が進んだ環状構造(例:石英)よりも風化に耐性があります。これは、重合が進むほどケイ酸イオンが安定し、風化による分解に抵抗するためです。

そのため、角閃石は輝石やかんらん石よりも風化に強く、風化が進んでから比較的長い間、元の形態を保持できます。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

蛇紋石は、かんらん石が水と反応して生成されるケイ酸塩鉱物です。化学的には1:1型粘土鉱物に分類されますが、その構造は異なる可能性があります。愛媛大学の研究では、蛇紋石の一種であるアンチゴライトの結晶構造が、Mg八面体とSi四面体が層状に重なっていることが判明しています。この構造は1:1粘土鉱物の構造に似ており、蛇紋石が1:1粘土鉱物として分類される理由を説明できる可能性があります。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

輝石はかんらん石よりもケイ酸の重合が進んだ構造を持っており、そのため風化しにくい。ケイ酸が一次元の直鎖状に並んでおり、その隙間に金属が配置されている。この構造では、金属が常に外側に露出しているように見えるが、ケイ酸塩鉱物では重合が進んだ構造ほど風化速度が遅くなることが知られている。つまり、輝石の金属溶脱はかんらん石よりも起こりにくい可能性がある。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

かんらん石は風化により、2価鉄が溶け出して水酸化鉄に変化する。また、ケイ酸も溶出し、重合して粘土鉱物に近づく。一次鉱物のかんらん石は二次鉱物として緑泥石を経てバーミキュライトになる。この反応では、かんらん石のアルミニウム以外の成分が溶脱し、ケイ酸は重合して粘土鉱物の形成に関与する。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

ケイ酸は、ケイ素と酸素で構成され、自然界では主に二酸化ケイ素(SiO2)の形で存在する。水に極わずか溶け、モノケイ酸として植物の根から吸収される。

しかし、中性から弱酸性の溶液では、モノケイ酸同士が重合して大きな構造を形成する。この重合の仕方は、単鎖だけでなく複鎖など、多様な形をとる。

造岩鉱物は、岩石を構成する鉱物で、ケイ酸を含有するものが多い。熱水やアルカリ性の環境では、ケイ酸塩が溶けやすくなる。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

稲作でケイ酸を効かせるには、田に水を溜めた状態を保つことが重要です。ケイ素を含む鉱物が水に溶けてケイ酸イオンを放出するためには、大量の水が必要です。イネはケイ酸イオンを細胞に取り込み、細胞壁を強化して倒伏を防ぎます。

田から水を抜く期間を短くすることで、ケイ酸イオンの溶出とイネの吸収が促進されます。中干し期間を削減する稲作法では、ケイ酸を利用することで草丈を抑制し、倒伏を防止する効果が期待できます。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

本文は、黒曜石の産地として知られる隠岐諸島に焦点を当てています。

古代、良質な黒曜石は貴重な資源であり、隠岐は主要な産地の一つでした。隠岐ジオパークのガイドブックでは、島内の神社の数や名前に基づき、黒曜石を求めて各地の有力者が隠岐に移住し、独自のコミュニティを形成した可能性を示唆しています。

著者は、隠岐の神社の存在が、黒曜石という資源と古代の人々の移動、そして文化形成に深く関わっているという興味深い考察に感銘を受けています。そして、隠岐諸島への訪問を切望しています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

黒曜石は、花崗岩質マグマが急冷してできたガラス質の岩石です。粘性が高く鉄が少ないため黒く見えます。鋭利に割れやすく、古代ではナイフ型石器の材料として重宝されました。

神津島産の黒曜石は、古代の人々にとって「海の彼方」と「先の尖ったもの」という二つの信仰対象を兼ね備えた特別な存在だったのかもしれません。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

この記事は、山口県萩市とナツミカン栽培の関係について解説しています。江戸時代、萩に漂着した柑橘の種がナツミカンの起源となり、明治時代に失業武士の仕事として栽培が盛んになりました。萩市では今でも塀沿いにナツミカンが多く見られます。ナツミカンは夏に食べられる貴重な柑橘として高値で取引されました。萩市の地質は、城下町周辺に玄武岩などの苦鉄質岩石が多く見られる特徴があります。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

ヤマトヒメが伊勢神宮の地を選んだ理由を、地質的な観点から考察しています。伊勢神宮は緑泥石帯に囲まれた場所にあり、付近の五十鈴川にも緑泥片岩が存在します。ヤマトヒメは、緑泥石帯の神秘的な雰囲気を感じ、アマテラスを祀るのにふさわしい場所だと直感したのではないでしょうか。緑泥石帯に位置する伊射奈美神社の存在も、この仮説を裏付ける根拠となりえます。日本人は古来より、緑泥石に特別な力を感じてきたのかもしれません。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

橘本神社の向かいの川原には、緑色の結晶片岩が多く見られる。しかし、近づいてみると薄茶色の結晶片岩も存在する。これは砂岩が変成作用を受けた砂岩片岩の可能性がある。濃い茶色の部分は、鉄の酸化または緑泥石の風化が考えられる。ルーペを使ってさらに詳しく観察することで、その正体に迫ることができるだろう。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

白い層が多い結晶片岩を分析し、珪質片岩である可能性を探っています。白い部分は滑らかで、石英の特徴と一致するためです。透明感があり層状になっていることから、変成作用前の石英の状態に思いを馳せています。滑石片岩の可能性もありますが、透明感から珪質片岩の可能性が高いと推測しています。白い箇所はすべすべとしていますが、透明感があるため滑石片岩ではないと考えられます。変成作用を受けても残る石英の透明感から、過去の状態を想像しています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

緑色の片岩の表面に見られる無数の白い斑点は、斜長石の斑状結晶の可能性があり、点紋片岩と呼ばれる岩石の特徴と一致する。点紋片岩は緑色片岩だけでなく、黒色片岩などにも見られる。著者は「くらべてわかる岩石」を参考に、白い斑点の正体と点紋片岩の存在を知り、今後の岩石観察の参考にしたいと考えている。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

ミカンの園地で見つけたキラキラ光る白い結晶片岩について考察しています。この石は薄く層状で、光沢は絹雲母という鉱物によるものらしいです。絹雲母は火山岩の熱水変質でできるため、珪質片岩に含まれていても不思議ではありません。絹雲母はカリウムを含んでいるので、ミカンの栽培に役立っているかもしれませんね。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

ミカン栽培の上級者は、良いミカンができる土地には青い石(結晶片岩)が多いことに気づき、土壌と母岩の関係に関心を寄せている。

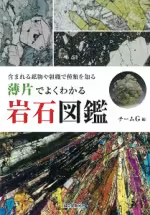

しかし、素人が岩石を見分けるのは難しく、良い図鑑が求められていた。

「くらべてわかる岩石」は、似た岩石の見分け方が豊富で、結晶片岩も多数掲載。栽培技術向上に役立つこと間違いなし。

土壌の物理的特性を理解するには、岩石を構成する鉱物の化学的性質を解説した書籍も必要となる。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

この記事は、「青い石」と呼ばれる緑色片岩が、どのようにして優れた肥料となるのかを地質学的な視点から解説しています。

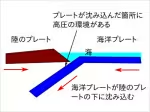

海底火山で生まれた玄武岩は、プレート移動により日本列島へ移動し、陸のプレート下に沈み込みます。その過程で強い圧力と熱を受け、変成作用によって緑泥石を多く含む緑色片岩へと変化します。

緑色片岩は、もとの玄武岩由来のミネラルに加え、海水由来のミネラルも含み、さらに、その層状構造から容易に粉砕され、植物が吸収しやすい状態になります。また、粘土鉱物である緑泥石は腐植と相性が良く、理想的な土壌環境を作ります。

このように、地下深くで長い年月をかけて形成された緑色片岩は、栽培者にとって理想的な肥料と言えるでしょう。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

仁多米の生産地である奥出雲町は、花崗岩が多く、特に鬼の舌振に見られる粗粒黒雲母花崗岩は風化しやすく、鉄分を多く含んでいます。この鉄分が川を赤く染め、水田にミネラルを供給している可能性があります。さらに、土壌中の黒雲母も風化によってバーミキュライトを生成し、稲作に良い影響を与えていると考えられます。これらの要素が、仁多米の高品質に寄与していると考えられ、他の地域での稲作のヒントになる可能性があります。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

緑色凝灰岩は銅や石膏の採掘に適した岩石で、古代では祭りを行う上で重要な祭器の材料として使用されていた。緑色凝灰岩の主成分である緑泥石は良質な肥料としても利用され、古代人の生活に大きく貢献した。また、緑色凝灰岩が分布する地域では、銅剣や銅鏡の材料となる銅や、青銅鏡の材料となる石膏が採掘されていたことが明らかになっている。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

リン鉱石の起源を探る記事。生物由来説に加え、トリプル石という鉱物由来の可能性を考察。トリプル石は花崗岩ペグマタイトに存在し、リン鉱石の主成分である燐灰石も周辺で発見されることから、二次鉱物として生成された可能性を示唆。しかし、トリプル石は希少であるため、鉱物由来のリン酸は生物に吸収され、量が減った可能性も示唆している。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

ヤシャブシの葉は水田の肥料として利用され、果実にはタンニンが多く含まれる。タンニンは金属と結合しやすく、土壌中の粘土鉱物と結びつき、良質な土壌形成を促進する。つまり、ヤシャブシの葉を肥料に使うことで、水田の土作りが積極的に行われていた可能性が高い。しかし、現代の稲作では土作り不要論が主流となっている。この慣習の起源は不明だが、伝統的な土作りを見直すことで、環境負荷を低減し持続可能な農業への転換が期待される。関連として、カリウム施肥削減による二酸化炭素排出削減や、レンゲ米栽培といった土壌改良の事例が挙げられる。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

大歩危の礫岩に注目。礫岩とは様々な石が堆積し固まった岩石。写真の礫岩中には緑色の石が含まれており、これは礫岩形成以前に緑色岩が存在したことを示す。つまり、緑色の石の元の物質が堆積・変成し緑色岩となり、それが割れて再び堆積、礫岩の一部となった。このことから、緑色岩の形成は礫岩形成よりも古い時期に起こったと考えられる。大歩危では下流に行くほど緑色の岩が目立つため、緑色岩の形成と地域的な地質変化の関係も示唆される。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

著者は高知からの帰路、車窓から大歩危の鮮やかな緑色の岩に気づき、三波川変成帯の緑泥岩等と関連付け、秀品率への影響に興味を持った。現地では、薄く押しつぶされた片岩を多数確認し、プレートの圧力の強さを実感。目的は徳島県指定天然記念物の三名含礫片岩を見ることで、礫岩が高圧変成作用で扁平化した様子、うっすら緑色の岩に含まれる緑色の扁平な石を確認した。大歩危での観察は複数回に渡り報告される予定。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

高槻の摂津峡公園には、巨岩とホルンフェルスが見られる渓谷がある。巨岩の下に堆積した砂地の水際に、増水すれば水没すると思われる緑色の植物が生えていた。葉は厚く光沢があり、クチクラ層が発達しているように見えた。この植物は他の場所でも見かけるが、水際以外でも同様の特徴を持つのかは確認していない。著者は、なぜこの植物が水没しやすい場所に生えているのか、疑問に思いながら帰路についた。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

枕状溶岩の隙間にはゼオライトが充填されていることが多い。海底火山で急速に冷え固まった玄武岩質の枕状溶岩は、扇状のブロックが積み重なるため空隙ができ、そこに熱水が入り込みゼオライトが生成される。緑色岩(主成分は緑泥石)に分類される枕状溶岩は、表面が白く見える部分があり、これがゼオライトの可能性がある。また、緑色岩周辺の黒くフカフカした土は、ベントナイト、ゼオライト、腐植の組み合わせで形成されたと推測される。著者は専門知識が増えることで視野が広がる一方、初心の発想力を失うジレンマを感じている。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

ゼオライトは、沸石とも呼ばれる多孔質のアルミノケイ酸塩鉱物で、粘土鉱物のように扱われるが粘土鉱物ではない。凝灰岩などの火山岩が地中に埋没し、100℃程度の熱水と反応することで生成される。イオン交換性や吸着性を持つ。記事では、凝灰岩が熱水変質によってゼオライトや粘土鉱物などに変化する過程が解説され、同じ火山灰でも生成環境によって異なる鉱物が形成されることが示されている。ベントナイト系粘土鉱物肥料の原料である緑色凝灰岩とゼオライトの関連性にも触れられている。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

徳島県吉野川市周辺では「青い石が出る園地は良いミカンが出来る」という言い伝えがある。この青い石は緑泥石片岩で、三波川変成帯でよく見られる。緑泥石片岩は、マグネシウム肥料の原料となる水滑石(ブルーサイト)を生成する場所であることから、土壌にマグネシウムが豊富に含まれる。さらに、緑泥石片岩は風化するとカリウムやマグネシウム、2:1型粘土鉱物を含む肥沃な土壌となる。これらの要素がミカン栽培に適していると考えられ、地元農家からは土地への高い信頼が寄せられている。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

海底風化は、海水や底生生物の作用で海底の岩石や堆積物が変化する現象です。この過程で、粘土鉱物は海水中からカリウムやマグネシウムを取り込み、硫酸イオンも貯め込みます。海底で形成された粘土が隆起すると、硫化鉄が反応して酸性を示すようになり、粘土層が土化した際にミネラルが少なくなる可能性があります。この情報は、粘土鉱物系の肥料の性質を理解する上で重要です。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

石灰性暗赤色土を理解するために、石灰岩の成り立ちから考察している。石灰岩はサンゴ礁の遺骸が堆積して形成されるが、海底のプレートテクトニクスによる地層の堆積順序を踏まえると、玄武岩質の火成岩層の上に形成される。滋賀県醒ヶ井宿や山口県秋吉台など、石灰岩地域周辺に玄武岩が存在することはこの堆積順序と一致する。つまり、石灰性暗赤色土は石灰岩だけでなく、周辺の玄武岩の影響も受けていると考えられる。玄武岩の影響は土壌の赤色や粘土質を説明する要素となる。暗赤色土に見られる色の違い(赤~黄)は玄武岩質成分の量の差と推測できる。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

枚岡公園で風化した斑れい岩の露頭の下に堆積した灰色の土を観察し、京都北部の舞鶴の土壌構成を想起した。舞鶴は山々が斑れい岩質だが、予想に反し黒ボク土は見られない。斑れい岩は苦鉄質で粘性が低いため、風化後には腐植が蓄積し黒ボク土が形成されやすいと予想していた。しかし、枚岡公園の観察結果と同様、舞鶴でも黒ボク土は存在せず、粘性の低い深成岩=腐植蓄積とは単純に結びつかないことが示唆された。このことから、土壌形成には岩石の種類だけでなく、マグマの冷却過程も影響すると推測し、粘土鉱物の理解を深めることで土壌予測の精度向上に繋がるとしている。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

竹野海岸のグリーンタフ(緑色凝灰岩)は、日本海形成時の火山活動で噴出した火山灰が海底に堆積し、熱水作用で変質した岩石。その緑色は、含まれる鉱物中の鉄イオンが酸化第二鉄から酸化第一鉄に変化したため。風化すると褐色になる。

グリーンタフは、その形成過程から、当時の日本海の環境や地殻変動を知る上で重要な手がかりとなる。周辺には、グリーンタフが風化してできた粘土質の土壌が広がり、水はけが悪く、稲作には不向きだが、果樹栽培などに適している。

記事では、グリーンタフを観察しながら、岩石の風化と土壌形成のプロセス、そして地域の農業との関連について考察している。火山活動が生み出した岩石が、長い時間をかけて土壌へと変化し、地域の産業に影響を与えていることを示す好例と言える。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

長崎県の一部地域では、赤土の客土が頻繁に行われている。客土に使われている土壌は、島原地域に分布する暗赤色土である。暗赤色土は、塩基性の強い岩石が風化した土壌で、有機物含量が低く、粘土含量が高く、有効土層が浅い。塩基性暗赤色土は、玄武岩質岩石の風化物でミネラルが豊富である。酸性暗赤色土は、塩基性暗赤色土からミネラルが溶脱したもの。いずれも粘土質が良好で、腐植と相性が良く、黒ボク土へと変化していく過程にあると考えられる。そのため、客土材として有効で、実際に赤土客土した地域では土壌が改善している。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

宝塚周辺、特に六甲山麓は、風化した花崗岩質の土壌が広がっているため、水はけが良く保水性が低いという特徴を持つ。この土壌は、一般的に野菜栽培には不向きとされ、水や肥料を多く必要とする。しかし、逆に水はけの良さを活かし、水やりを控えることで根張りを良くする栽培方法も可能となる。

また、この地域は造園業が盛んで、庭石や石垣などに花崗岩が利用されている。これは、花崗岩が風化しやすく加工しやすいという特性を持つためである。さらに、六甲山系の豊富な森林資源も、造園業の発展に貢献している。このように、宝塚周辺の造園業は、地域の土壌や地形といった自然環境に深く結びついている。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

奈良公園の若草山山頂で赤い土が目立ち、その地質を調べたところ、1500万年前〜700万年前に噴火した火山の岩石(安山岩・玄武岩類)だとわかった。これは安山岩が風化したものと考えられる。

若草山の赤い土は、日本列島が形成された頃の火山活動の名残である。奈良には二上山、曽爾高原、若草山など、かつて火山だった場所が点在している。夜久野高原の宝山でも同様の赤い土が見られ、火山活動と関連があると推測される。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

曽爾高原の広大なススキ草原は、長年にわたり連作されているにも関わらず、障害が発生していない。山焼きの灰が肥料となる以外、特に施肥されていないにも関わらず、ススキは元気に育っている。これは、ススキがエンドファイトによる窒素固定能力を持つこと、そして曽爾高原の地質が関係していると考えられる。流紋岩質の溶結凝灰岩や花崗岩といったカリウムやケイ素を豊富に含む岩石が風化し、ススキの生育に必要な養分を供給している。さらに急な勾配により、風化による養分は流出せず高原に留まる。長期間の連作を可能にする曽爾高原の土壌は、重要な知見の宝庫と言える。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

夜久野高原の宝山火口付近では、独特の赤い土壌が見られる。これは、宝山が鉄分を多く含む火山岩で構成されているためである。風化・浸食によって岩石中の鉄分が酸化し、赤土が形成された。この赤い土は、粘土質で水はけが悪く、植物の生育には適さない。周辺の土壌は黒色だが、これは植物の腐植によるもので、火山灰土壌に腐植が混じった場合に黒くなる。宝山の赤土は、この腐植の影響が少ないため、鉄分の赤色が強く現れている。対照的に、火口から少し離れた場所では、火山灰土壌に腐植が混じることで黒土となっている。このことから、土壌の色は、母岩の種類と腐植の含有量によって変化することがわかる。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

曽爾高原の土壌を理解するため、地形に着目する。曽爾高原は室生火山群に属し、倶留尊山や屏風岩といった柱状節理が見られる。屏風岩は流紋岩質溶結凝灰岩で、倶留尊山も同様の組成と推測される。つまり、ススキが生える土壌は流紋岩質岩石の影響を受けている可能性が高い。さらに、曽爾村の地質は花崗岩や片麻岩を基盤に、室生火山群の溶岩・火山灰が堆積し、浸食によって深い谷が形成された。しかし、曽爾高原の独特な地形の成因は未解明である。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

高温のシリケイトメルト(溶けたケイ酸塩)中では、水は水酸基(OH)や分子水として存在し、ケイ素周りのM-O-M構造と反応する。具体的には、H₂O + M-O-M ⇔ 2M-OH の反応式で表され、水は網目形成イオン(Si, Al)と反応し、OH基を形成する。これは、熱水変質作用で鉱物にOH基が付与される現象と類似している。つまり、温度は大きく異なるが、シリケイトメルトと堆積した珪酸塩鉱物における水の反応には共通点があると考えられる。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

凝灰岩が地下深くに埋没し、熱水変質作用を受けることで粘土鉱物が生成される。熱源の深さや熱水の流動性、水素イオン濃度、温度などが生成される粘土鉱物の種類(スメクタイト、沸石など)に影響する。山陰地方で産出される沸石凝灰岩は土壌改良材として利用される。モンモリロナイトや沸石は、凝灰岩が熱水変質作用を受けた後、地質学的イベントで隆起し地表に出現することで採掘可能になる。これらの粘土鉱物を土壌に投入すると、非アロフェン質の黒ボク土へと変化する可能性がある。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

鉱物の風化と植物の死が、岩石を土壌へと変える過程を解説している。岩石は、風化によって物理的・化学的に分解され、細かい粒子となる。物理的風化は、温度変化や水の凍結などにより岩石が砕ける現象。化学的風化は、水や酸素などが岩石と反応し、組成が変化する現象。生成した粘土鉱物は保水性や保肥性に優れ、植物の生育に適した環境を作る。さらに、植物の死骸は微生物によって分解され、有機物となる。この有機物は土壌に養分を供給し、団粒構造を形成、通気性や保水性を向上させる。つまり、岩石の風化と植物の死骸の分解が土壌生成の重要な要素であり、両者の相互作用が豊かな土壌を育む。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

佐賀平野の麦畑の広がりから、麦作に適した土壌なのか考察している。平野は元々は海で、干拓により陸地化された歴史を持つ。縄文海進期には海抜が高く、吉野ヶ里遺跡の存在からも海が近かったことが推測される。筑後川による土砂堆積で形成された平野の土壌は、風化しにくい岩石由来で、栽培には不利な可能性がある。鳥取砂丘の例を挙げ、砂地でも大麦は育つことから、佐賀平野でも他の作物が育ちにくい環境下で、高カロリーな大麦が選ばれたのではないかと推測している。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

紀伊半島南部の熊野灘沿岸には、付加体と海底火山の痕跡が見られる。付加体はプレートの沈み込みによって海洋プレート上の堆積物が陸側に押し付けられ、陸側のプレートに付加したもの。牟婁層群と呼ばれる地層は、砂岩や泥岩の層に玄武岩やチャートなどの岩塊が含まれており、典型的な付加体である。また、これらの地層には枕状溶岩や水中火山砕屑岩も含まれており、海底火山の噴火活動があったことを示している。特に、白浜町の海岸では、枕状溶岩が露出しており、海底火山の噴火の様子を鮮やかに物語っている。これらのことから、熊野灘沿岸地域は、かつて活発な海底火山活動があった海域だったことがわかる。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

二上山の凝灰岩に興味を持った著者は、大阪側の太子町にある鹿谷寺跡を訪れた。鹿谷寺跡は、8世紀頃に凝灰岩の採石場跡に造られた寺院跡である。二上山は約1500万年前に噴出した火山岩類から成り、様々な火山岩や凝灰岩が見られる。著者は凝灰岩の風化土の色を調べ、植物の根が入り込んだ箇所を観察した。今回は珍しい溶結凝灰岩を近くで見ることができなかったが、数年後に再訪して観察したいと考えている。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

伊勢神宮は中央構造線の境に位置し、地質学的に興味深い場所にある。周辺の岩石は玄武岩の付加体と三波川変成帯から成り、どちらも鉄分を多く含む。鉄分豊富な岩石は緑や黒色を呈し、伊勢神宮の重要な場所の石にも緑色の石が多く使われている。これらの岩石は地磁気や雷の影響で磁気を帯びる可能性がある。最近、人間にも磁気を感じる第六感があるという研究結果が報告された。伊勢神宮の位置と緑色の石の使用は、古代人が地球のダイナミックな活動、特に磁気に何かを感じていた可能性を示唆している。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

仕事で諫早市を訪れ、諫早公園の眼鏡橋を見学。橋を渡った先には露頭があり、700万年前からの火山岩屑なだれの堆積物と判明。地衣類や苔で風化した白い粒子と黒い腐植が露出し、脆く崩れやすい凝灰岩の可能性を考察。木の根が岩に入り込んでいる様子から、風化のしやすさが木の生育に影響を与えていると推測。諫早公園は眼鏡橋だけでなく、国指定天然記念物の暖地性樹叢もあり、樹木の生育と地質の関連性を示唆する興味深い場所だった。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

硬いチャートの表面で土ができる過程を観察した記事の要約です。チャートの表面にコケが生え、その上に草が生育している様子が確認されました。コケは仮根でチャートに付着し、水分を保持することで、草の生育を可能にする土壌のような役割を果たしていると考えられます。さらに、草の根は有機酸を分泌し、チャートの風化を促進している可能性が示唆されました。これは、コケと草の共生関係が、硬い岩石の表面で土壌を形成する重要な要因であることを示唆しています。時間の経過とともに、この風化プロセスはチャートの表面を変化させ、新たな生命の基盤を作り出していくと考えられます。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

宝塚周辺の造園業が盛んなのは、土壌がマツの栽培に適していたため。マツは土壌が肥えていない、遷移の初期段階に育つ木である。宝塚周辺の地質は流紋岩質や花崗岩質の火成岩由来の真砂土で、粘性が高く腐植をため込みにくい。このため、肥沃な土壌を必要としないマツの生育に適していた。宝塚の人々は土壌の特性を理解し、マツ栽培を発展させ、それが造園業の盛んな地域へと繋がった。海岸線にもマツが多く見られるのは、海岸の砂も風化しにくい性質を持つためである。鳥取砂丘のような未熟土でもマツは生育できる。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

飛騨小坂の川は、マグネシウム、カルシウム、腐植酸と結合した二価鉄を多く含み、これらが海へ流れ出て海の生物の栄養源となる。腐植酸は、森の木々が分解されて生成される有機酸で、岩石から溶け出したミネラルと結合し安定した状態で海へ運ばれる。論文によると、陸由来の鉄はプランクトンの成長に不可欠で、腐植酸がその運搬役を担う。つまり、森の光合成が活発であれば、海での光合成も盛んになり、大気中の二酸化炭素削減にも繋がる。したがって、二酸化炭素削減には森、川、海を包括的に捉える必要がある。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

福井県恐竜博物館近くにある「神谷の水」は、700m先の山の中腹から湧き出た水を引いている。水はあっさりとして飲みやすい。水源周辺の地質は、粘性の低い安山岩・玄武岩質の火成岩で構成されている。この地質が水のおいしさにどのように影響しているかは不明だが、一つの特徴として記憶にとどめておく。

「台風でも倒伏しないイネ」に関する記述は見つかりませんでした。そのため、要約できません。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

植物の生育には二価鉄が重要で、安山岩・玄武岩質火山由来の土壌が適している。しかし、海底火山の痕跡がある山周辺の土壌も生育に良い可能性がある。海底火山はプレート移動で隆起し、玄武岩質になるため鉄分が豊富。高槻市の山で実例を確認。水源に海底火山の地質がある土地は特に恵まれている。三波川変成岩帯も鉄分に富む。徳島のある地域は海底火山由来の地質で、土地の優位性を裏付けている。地質と栽培の関係を理解するため、GPSで地質を確認できるツール「Soil & Geo Logger」を作成。周辺の地形や地質への意識で、新たな発見があるかもしれない。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

この記事は、鉱泉に含まれる二価鉄の起源を探る後編です。前編では山の岩石が水質に影響を与えていることを示唆し、後編では岩石の中でも特にかんらん石に着目しています。かんらん石は鉄やマグネシウムを含む有色鉱物で、苦土やケイ酸の供給源となるだけでなく、二価鉄(Fe2+)を含む(Mg,Fe)2SO4という化学組成を持ちます。かんらん石は玄武岩に含まれ、風化しやすい性質のため、玄武岩質の山の川はかんらん石の影響を受け、二価鉄を含む水質になると考えられます。実際に、含鉄(Ⅱ)の鉱泉の上流は玄武岩質であることが地質図から確認できます。最後に、この考察に基づき、各地の調査結果を次回報告するとしています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

植物の生育に必須な二価鉄は、過剰症のリスクもある。岐阜県飛騨小坂の巌立峡は火山由来の渓谷で、周辺には二価鉄を含む鉱泉や湧水が存在する。地元民によると、川も含めた周辺の水はマグネシウム、カルシウム、キレート化された二価鉄が多いという。巌立峡の地質は安山岩・玄武岩類からなる非アルカリ苦鉄質火山岩類である。つまり、二価鉄を多く含む川の上流の地質は火山岩である可能性が高い。下流には食味の良い米の産地があることも興味深い。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

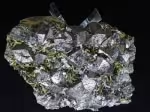

粘土鉱物肥料に含まれる黒っぽい砂の正体について考察している。火山灰由来の粘土鉱物肥料に着目し、火山灰に含まれる黒っぽい鉱物として角閃石と輝石を候補に挙げ、特に角閃石について詳しく分析。角閃石は風化によってバーミキュライト、さらにカオリナイトへと変成する。バーミキュライトは保肥力が高い粘土鉱物である一方、カオリナイトは保肥力が低い。角閃石の中心部はバーミキュライト、表面はカオリナイトに変成するという研究結果から、風化の進行度合いによる変化が示唆される。角閃石肥料が植物によって利用され、変成した鉱物に腐植が取り込まれると良質な土壌が形成される可能性があるが、実現可能性は不明。また、黒い砂が本当に角閃石であるかは断定していないものの、有色鉱物であればミネラル供給源となるため、肥料としての価値は高いと推測している。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

アーバスキュラ菌根菌、特にグロムス菌門は、多くの陸上植物と共生関係を築き、アーバスキュラ菌根を形成する。宿主植物の根よりも細く長い菌糸を伸ばし、リン酸などの養分吸収を促進する。また、感染刺激により植物の免疫機能を高め、病原菌への抵抗性を向上させる「ワクチン効果」も持つ。乾燥や塩害への耐性も向上する。しかし、植物にとって共生は負担となるため、養分が豊富な環境では共生関係は形成されにくい。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

齋藤亮子氏による電子書籍第3巻「地質と栽培」が発刊。夫である齋藤氏が受け取った一通のメールをきっかけに、福井県への旅、そして各地の地質や岩石探訪が始まった。東尋坊の柱状節理、赤土、火山灰、フォッサマグナなど、多様な土地を巡り、土壌と地質の関係を探求する旅の記録をまとめたもの。岩石を知ることは土を知ること、ひいては栽培の土台を知ることになるという気づきから、一見無関係に思える地質や日本の成り立ちまでも探求対象となる。52記事、約267ページの内容には、著者の旅の思い出も深く織り込まれている。栽培への直接的な結びつきは不明瞭ながらも、一見関係ない事を知ることで得られる情報の重要性を説く。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

ある温泉街でラドン温泉の熱源となる北投石を目にした。北投石はキラキラと光る鉱物で、含鉛重晶石の亜種である。化学組成は(Ba,Pb)SO₄で、バリウムと鉛を含むが、ラドンは含まれていない。ラドンは放射性崩壊して鉛になるため、化学組成には崩壊後の元素が記載されていると考えられる。放射性鉱物である北投石を温泉街で見ることができたのは貴重な体験だった。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

大鹿村の中央構造線安康露頭では、日本列島を東西に分ける巨大な断層である中央構造線が地表に露出している。この露頭では、内帯の領家変成帯と外帯の三波川変成帯が断層を挟んで接しており、両変成帯の違いを肉眼で確認できる貴重な場所となっている。領家変成帯は白っぽい花崗岩質マイロナイト、三波川変成帯は緑色片岩で構成され、その境界は黒色の断層粘土で満たされている。この断層粘土は、断層運動によって岩石が粉砕された証拠である。安康露頭は、異なる地質がどのように接触しているかを理解する上で重要な地質学的サイトである。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

棚倉構造線には東西二つの断層があり、西断層の温泉は弱アルカリ性だが、東断層の温泉はpH10程度の強アルカリ性を示す。強アルカリ温泉は粘土鉱物の影響が推測される。東舘付近では二つの断層の間に阿武隈花崗岩帯が入り込み、多数の断層が形成されている。東断層の南側には強アルカリ温泉が分布する。西側の滝の沢温泉は弱アルカリ性、東側の温泉は強アルカリ性という違いは興味深く、断層と温泉の関連性、特に東断層と強アルカリ温泉の関連性が注目される。この地域は大きな破砕帯に侵食作用が働いて形成されたもので、粘土鉱物の存在が強アルカリ温泉の生成に関係している可能性がある。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

福島県安達郡日山周辺に分布する阿武隈花崗岩類は、主に黒雲母花崗岩と白雲母花崗岩から構成される。黒雲母花崗岩は粗粒等粒状でカリ長石の斑晶を含む。一方、白雲母花崗岩は中粒~粗粒で、黒雲母花崗岩よりカリ長石の斑晶が少なく、白雲母を多く含む。両者は漸移関係にある。 黒雲母花崗岩には、さらに細粒相、斑状相、巨晶相といった岩相変化が見られる。 また、アプライト、ペグマタイト、花崗閃緑岩などの小規模な岩脈も貫入している。これらの花崗岩類は、白亜紀後期に貫入したと考えられる。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

客土が定着した地域とそうでない地域を比較することで、土壌の特性や環境要因が土壌流出にどう影響するかを考察した記事です。定着した地域では、粘土質の高い赤土が元々の土壌と混ざり合い、安定した土壌構造を形成していました。一方、定着しなかった地域では、砂質の黒土が客土として用いられましたが、元々の土壌と馴染まず、降雨によって流出してしまいました。

土壌の粒度分布や有機物含有量の違いが、土壌の保水性や透水性に影響を与え、これが土壌流出のしやすさを左右する要因となっていることが示唆されました。 また、植生の有無も土壌流出に大きく関与しており、植物の根が土壌を保持する役割を果たすことで、土壌流出が抑制されることがわかりました。 これらの結果から、持続可能な土地利用のためには、土壌特性や環境要因を考慮した客土選定と植生管理が重要であると結論付けられています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

粘土鉱物は、岩石の風化によって生成される微細な鉱物で、その種類や性質は元の岩石や風化の過程に影響される。花崗岩のような深成岩は風化しやすい性質を持つため、特に粘土鉱物の生成に大きく関わる。風化過程では、長石などの鉱物が分解され、カオリナイトやスメクタイトなどの粘土鉱物が形成される。これらの粘土鉱物は、農業や陶磁器など、様々な分野で利用されている。さらに、粘土鉱物は土壌の保水性や通気性にも影響を与え、植物の生育にも重要な役割を果たしている。粘土鉱物を理解することは、地球の物質循環や土壌の特性を理解する上で不可欠である。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

温泉の成分が植物の生育に影響を与える可能性に着目し、温泉の成因を探る筆者は、従来の火山性・非火山性(深層地下水型)の温泉理論では、有馬温泉のような高塩濃度温泉を説明できないことに言及する。 地熱による地下鉱物の溶解や放射性鉱物の崩壊熱など、温泉の熱源と成分の関係に触れつつ、飛騨小坂の炭酸冷泉や良質な米との関連性を考察する。そして、既存の理論では説明がつかない有馬温泉の成因解明に、プレートテクトニクス理論の登場が大きな役割を果たすことを示唆し、更なる探求へと繋げる。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

あそこの畑がカリ不足している理由を、土壌中のカリウムの形態に着目して解説している。日本の土壌はカリウム含有量が多いと言われるが、それはカリ長石などの形で存在しており、植物が直接利用できる形態ではない。植物が利用できるのは土壌溶液中のカリウムイオンだが、その量は土壌全体の数%に過ぎない。土壌溶液中のカリウムイオンが不足すると、植物はカリウム欠乏症を起こし、収量低下や品質劣化につながる。したがって、土壌中のカリウム総量ではなく、実際に植物が利用できる形態のカリウム量を把握することが重要である。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

長野県栄村小滝集落では、特別な農法により高品質な米が栽培され、台風による倒伏被害もほとんど見られなかった。倒伏した一部の水田と健全な水田の違いは、赤い粘土の客土の有無であった。イネの倒伏耐性向上に有効とされるシリカに着目すると、赤い粘土に含まれる頑火輝石やかんらん石などの鉱物がケイ酸供給源となる可能性がある。これらの鉱物は玄武岩質岩石に多く含まれ、二価鉄やマグネシウムも豊富に含むため、光合成促進にも寄与すると考えられる。赤い粘土に含まれる成分が、米の品質向上と倒伏耐性の鍵を握っていると考えられるため、イネとシリカの関係性について更なる調査が必要である。ただし、玄武岩質土壌はカリウムが少なく、鉄吸収が阻害されると秋落ちが発生しやすい点に注意が必要。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

岩石が風化して粘土鉱物となり、更に植物の死骸が分解された腐植と結合することで、植物にとって良好な土壌環境が形成される。腐植と粘土鉱物は互いに分解を防ぎ合い安定した状態を保ち、作物の生育を促進する。植物のリグニンは、植物体を固くする役割を持つと同時に、分解されて土壌中で鉱物と馴染み、土壌改良に貢献する。この自然界の精巧なメカニズムは、偶然か必然かは不明だが、絶妙なバランスの上に成り立っており、このバランスが崩れると土壌環境は容易に変化する。腐植と粘土鉱物の結合、リグニンの分解による土壌改良効果など、自然界の巧妙な仕組みが土壌の肥沃度を高めている。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

土壌の保肥力について、石の構造と風化による影響に着目した考察。鉱物の同型置換と破壊原子価による保肥力の仕組みを説明し、大鹿村の中央構造線露頭見学で得た知見を紹介。学芸員との会話から、玄武岩質の土壌と泥岩質の土壌の特性比較、特に泥岩に含まれる太古の有機物由来の肥沃性への期待が示唆される。堆積岩である泥岩の形成過程を解説し、風化によって砂、粘土、有機物が含まれる泥岩が、土壌への有効な有機物を供給する可能性について考察している。関連として、泥炭土や客土の話題にも言及。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

粘土鉱物の理解を深めるため、各地のジオパークや博物館で得た情報をもとに、土壌における役割を考察している。地震や火山活動により長石などのアルミノ珪酸塩が粘土鉱物に変質する過程に着目し、図鑑で長石の種類や変質経路を調べた。温泉のpH変化と粘土鉱物の関係、黒ボク土のアロフェンと非アロフェンの起源にも触れ、どちらもアルミノ珪酸塩の二次鉱物であることを指摘。最終的に、アルミノ珪酸塩の分布と火成岩の関係へと議論を展開する。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

ボルドー液は、硫酸銅と消石灰の混合溶液から成る農薬である。硫酸銅は胆礬(硫酸銅(II)五水和物)を原料とし、酸化帯に存在し水に溶けやすい。消石灰は炭酸石灰から生成され、土壌pH調整に用いられる。ボルドー液は、消石灰の石灰乳に硫酸銅を加えて作られる。酸性条件で活発になるカビ対策として、硫酸銅の銅イオンの殺菌力を利用しつつ、消石灰でアルカリ性にすることで、酸性環境を好むカビの繁殖を抑える効果が期待される。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

飛騨小坂の巌立峡にある三ツ滝への散策の様子が描かれています。遊歩道は整備されているものの傾斜がきつく、連続した滝による岩の侵食が見られます。周辺には200近くの滝が存在し、川の水にはマグネシウム、カルシウム、腐植酸とキレートされた二価鉄が多く含まれているとのこと。このミネラル豊富な水が美味しい米作りに繋がっている可能性が示唆されています。また、岩の成り立ちについて考察されており、溶岩流由来か火山岩かの鑑定眼が欲しいと述べられています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

ブルカノ式火山の火山灰は、農業利用において課題も多いが、土壌改良資材としての潜在能力も秘めている。火山灰土壌は、リン酸固定能が高く、植物のリン酸吸収を阻害する。しかし、リン酸を吸収しやすい植物種を選定したり、土壌改良材としてリン鉱石を活用することで、リン酸欠乏の問題を克服できる可能性がある。さらに、火山灰土壌は水はけが良い反面、保水性が低い。そこで、有機物や粘土鉱物を添加することで、保水性を高める対策が有効と考えられる。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

玄武岩質の黒ボク土を客土したハウスで、鮮やかな赤色の土壌が部分的に見られた。周辺には黒っぽい石があり、表面が茶色く錆びているものもあった。この赤色の土壌と石の錆は関連があるのだろうか。以前観察したスコリアと比較すると、今回の赤色は鮮やかで判断に迷う。土壌は目が粗く、風化が始まったばかりの可能性もある。この鮮やかな赤色の正体を突き止められれば、土壌の状態を理解する上で大きな手がかりとなるだろう。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

宮城県遠田郡涌谷町での農業研修を機に、東北地方の地質と土壌について考察。涌谷町はフォッサマグナや棚倉構造線の北に位置し、火山フロントの東側ながら黒ボク土は少ない。地質図によれば、山間部は火山岩、平野部は海成・非海成堆積岩から成り、土壌はグライ土が多い。実際に畑の土壌を観察すると、京都の土壌に似ているものの、乾燥した部分の形状は異なり、泥炭土の可能性が示唆された。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

約1億年前、ユーラシア大陸の端に位置していた日本列島で、ユーラシアプレートと太平洋プレートの衝突により中央構造線が形成された。太平洋プレートは玄武岩、石灰岩、チャートを大陸側に運び、これらが変成・堆積して三波川帯、秩父帯、四万十帯を形成した。中央構造線は、付加体が大陸プレートに載り隆起することで右下方向に伸びている。 その後、日本列島は大陸から分離し、更に後にフォッサマグナが形成された。中央構造線周辺の地形は、過去の地殻変動を知る上で重要な手がかりとなっている。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

鉄鉱石採掘跡の近くにある鍾乳洞を探検した記録。丹波地方の鐘乳洞は、かつて製鉄所で使われた鉄鉱石の産地付近に位置している。鉄鉱石は、鍾乳洞と同じく石灰岩地帯に多く存在する。鍾乳洞形成には、石灰岩を溶かす水と、空洞を作る地殻変動が必要となる。丹波地方は、地殻変動が活発な地域で、多くの鍾乳洞が存在する理由もそこにある。探検した鍾乳洞は、急斜面や狭い通路があり、内部は美しく、自然の神秘を感じさせる空間だった。鍾乳石や石筍などの鍾乳洞特有の景観も楽しめた。鉄鉱石と鍾乳洞という、一見無関係に見えるものが、地質学的な繋がりを持つことを示す興味深い探検だった。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

蛇紋岩地帯は、マグネシウムと鉄が多く、窒素、リン酸、カリウムが少ない特殊な土壌環境です。蛇紋岩はかんらん岩が水と反応して生成され、この過程で磁鉄鉱と水素も発生します。このため、蛇紋岩の山は磁性を帯びています。

土壌はpHが高く、蛇紋石は粘土鉱物であるものの、腐植蓄積は少ないと予想されます。一般的な植物はマグネシウム過多とカリウム欠乏で吸水障害を起こしますが、一部の植物は適応し「蛇紋岩地植物群」を形成します。水田には利点がある一方、畑作では対策が必要です。また、高pHのため土壌中の鉄が溶脱しにくく、鉄欠乏も起こりやすい環境です。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

京都舞鶴の大江山麓の土壌は、超苦鉄質のかんらん岩や蛇紋岩の影響で高pH(約8)かつマグネシウム過剰、カリウム不足という特徴を持つ。実際に大江山麓で畑を借りた農家は、強い酸性肥料を用いても土壌pHは下がらず、カリウム不足も解消されずに栽培を断念した。これは、超苦鉄質岩にカリウムを含む鉱物が少なく、高pH土壌ではカリウムが吸収されにくいことが原因と考えられる。そのため、この地域ではカリ肥料の適切な施用が重要となる。また、土壌は鉄過剰により赤色を呈すると予想される。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

京都舞鶴の大江山は、かんらん岩や蛇紋岩といった超塩基性岩で世界的に有名な地域。そこで緑色の石を発見し、かんらん石(宝石名:ペリドット)ではないかと推測。かんらん石はMg₂SiO₄とFe₂SiO₄の組成を持つケイ酸塩鉱物で、熱水変成すると蛇紋岩や苦土石に変化する。写真の白い部分は炭酸塩鉱物に似ているが、かんらん石が透明になったものか、蛇紋岩特有の模様かは不明。この地域で聞き取り調査を行い、次回に続く。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

連日の大雨で、土壌への窒素補給を想起する。雨は例年通り降るもので、積乱雲の上昇気流と対流圏界面が関係する。雲粒はエアロゾルを核に形成され、落下・結合し雨となる。雨には火山灰由来のミネラルが含まれ、作物に有益。土壌の保肥力を高めることが、雨の恩恵を最大限に活かす鍵となる。腐植と粘土が保肥力の構成要素。落雷の話は次回へ。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

東尋坊近くの国営農地で、深く掘り返された畑の土壌を観察した。土壌は赤っぽく粘土質で、安山岩質の火山岩が風化したものと推測される。地質図もこれを裏付けている。以前訪れた桜島も安山岩質であり、火山灰の風化による土壌形成との共通点が見られる。掘り返された土壌の粘土質な性質から、この地域の岩は粘土鉱物まで風化が進んでいると考えられる。赤っぽい土壌は安山岩由来の可能性を示唆しており、今後の土壌観察の指標となる。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

滋賀県米原市の醒ヶ井宿は、名水百選「居醒の清水」で有名な湧水地。この清冽な水で育つ梅花藻は、水温15℃前後の澄んだ湧水を好む希少種。湧水周辺の地質は玄武岩質やチャートの付加体だが、近隣の霊仙山は石灰岩のカルスト地形を形成している。梅花藻の生育には、安定した水温に加え、玄武岩や石灰岩の成分も影響している可能性がある。醒井渓谷など更なる調査が必要。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

岐阜県七宗町にある日本最古の石博物館にて、日本最古の石を展示している。約1.6億年前の上麻生礫岩に含まれる片麻岩で、その形成は約20億年前と推定される。片麻岩は高温で変成した変成岩であり、朝鮮半島に見られる類似の石から、日本海形成以前の大陸由来と考えられている。年代測定はウランなどの放射性同位体の崩壊を利用し、半減期を指標に行う。この片麻岩はマグマになるほどの高温には達しなかったため、最古の石として残った。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

この記事は、徳島の名水周辺の地質である三波川変成帯について解説しています。三波川変成帯は低温高圧型変成帯であり、これはプレートの沈み込みによって形成される広域変成岩の一種です。海洋プレートが陸のプレートの下に沈み込む際、高圧環境が生じ、海洋プレート上の堆積岩が変成岩へと変化します。三波川変成帯の岩石はこのような過程で形成されたとされています。ただし、単純なプレート沈み込みモデルでは説明できない複雑な形成過程があることも示唆されています。最後に、関連するスカルン鉱床の記事へのリンクが紹介されています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

長野県栄村の特産米「小滝米(コタキホワイト)」を炊いて食べてみたところ、美しい炊き上がりで甘みがあり美味しかった。この米は塩基性岩石の土壌、豊富な積雪という好条件で育つ。肥料へのこだわりは特に見られないため、施肥設計を工夫すれば更に高品質になる可能性を秘めている。著者は、この米作りに大陸の赤い土壌改良のヒントがあるのではないかと考え、実際に小滝集落を訪問した。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

長野県栄村の美味しい米の秘密を探るため、著者は地質に着目した。雪解け水に着目していた生産者とは異なり、地質図から、栄村は苦鉄質火山岩石(玄武岩質)の麓で、黒ボク土壌形成の条件を満たしていることを発見。黒ボク土壌は、玄武岩質火山灰、腐植、冷涼な気候の組み合わせで生まれる。栄村は積雪量が多く、5ヶ月にわたる積雪が土壌を湿らせ、苦鉄質ミネラル豊富な地下水を供給し、理想的な栽培環境を作り出している。さらに、地質図からカリウム不足を補う貫入岩の存在も示唆された。実際に現地調査を行った記事へのリンクも掲載されている。美味しい米は、優れた土壌とミネラル豊富な水、そして生産者の丁寧な栽培の賜物だと結論付けている。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

山の岩が土壌へと変化する過程は、風化と侵食という作用による。風化は、温度変化や水、生物の活動などによって岩が砕かれる現象である。これには、物理的な破砕だけでなく、化学的な分解も含まれる。侵食は、風や水、氷河などによって風化された岩片が運ばれる現象である。運ばれた岩片は堆積し、さらに風化や分解が進むことで、やがて土壌の母材となる。土壌生成には、母材に加えて、気候、生物活動、地形、時間といった要素が複雑に影響し合い、長い年月をかけて土壌は形成される。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

ハードディスクの故障は突然やってくるため、日頃からのバックアップが重要である。ハードディスクは精密機器であり、物理的な衝撃や経年劣化により損傷する。特に磁気ヘッドのクラッシュはデータ消失に直結する深刻な問題となる。そのため、外付けHDDやクラウドサービスなどを活用し、定期的にバックアップを行う必要がある。重要なデータは複数の場所に保存することで、万が一の故障時にも復旧できる可能性が高まる。また、SMART情報を確認することでハードディスクの状態を把握し、故障の予兆を早期に発見することも有効な手段となる。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

大阪市立科学館で展示されている大きなかんらん石は、マグネシウムを含む苦土かんらん石(MgSiO₄)である。かんらん石は、マグネシウムを含む苦土かんらん石と鉄を含む鉄かんらん石に大別される。苦土かんらん石を主成分とする岩石の蛇紋岩が水的作用で変性すると、熱水で溶出して再結晶化し苦土石となる。苦土は栽培にとって重要な鉱物である。著者は、超苦鉄質の地質エリアでかんらん石の小石を探したいと考えている。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

ベントナイトは火山灰が水中で変成した岩石で、モンモリロナイトなどの2:1型粘土鉱物を多く含む。吸水性、膨潤性、粘結性に優れ、農業や工業で幅広く利用される。成分分析によると、山形県月布産のベントナイトはスメクタイトが約半分、二酸化ケイ素などの無色鉱物が約1/3、残りはミネラルで構成される。構成ミネラルは元の火山灰に依存するため産地により変動する。ベントナイトは玄武岩質の火山灰だけでなく、他の火山灰からも形成されることがグリーンタフの観察から示唆されている。その高い粘土鉱物含有量から、農業利用での秀品率向上に貢献する可能性がある。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

興福寺の国宝「華原磬(かげんけい)」の台座が、奈良県天川村洞川産の大理石を用いて復元された。華原磬は天平時代に製作された青銅製の磬で、かつては大理石の台座に載っていたが、明治期に紛失。今回、約1300年ぶりに台座が新調された。洞川産の大理石は、江戸時代から昭和初期にかけて採掘され、東大寺大仏殿の礎石などにも使用された良質な石材。今回の復元では、地元住民の協力により石材が確保され、伝統技術を用いて加工された。天平時代の技術と地元の歴史が融合した貴重な文化財が現代に蘇った。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

JAやつしろでは土耕からロックウールを使った養液栽培への移行が進んでいる。ロックウールは玄武岩や鉄炉スラグから金属を抽出した残渣に石灰を添加したもので、主成分は二酸化ケイ素と酸化カルシウム。CECや緩衝性はほぼなく、pHは高めだが、栽培用には調整済み。繊維状で通気性が良く、養液栽培に適している。生育不良時はロックウールごと廃棄・リセットが可能。肥料設計の勉強会では、土壌の基礎知識よりも、ロックウール栽培で使用する無機肥料の理解を深めることが重要となる。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

桜島の火山灰は、地元住民の言葉通り農作物に良い影響を与えている。ブルカノ式噴火による安山岩質の火山灰は、シラスとは異なり石英が少ない。その主成分は角閃石、輝石、磁鉄鉱、ガラス質で、黒色土壌を形成する。角閃石と輝石は鉄やマグネシウムを豊富に含み、植物の生育に有益だ。また、ガラス質が少ないため腐植蓄積も期待できる。実際に桜島大根の畑の土壌は軽く、腐植とよく混ざり合っており、良質な作物の収穫を裏付けている。火山灰はミネラル豊富な土壌改良材として機能し、桜島の農業を支えていると言える。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

宝山の赤い土から大陸の紅土について考察。宝山の赤い土は玄武岩質噴出物の鉄分が酸化したもの。一方、紅土(ラテライト)は高温多湿な気候で、鉄・アルミニウム水酸化物が集積した痩せ土。宝山周辺は黒ボク土だが、紅土は保肥力の低いカオリナイトが主成分で、鉄酸化物と相まって栄養分が溶脱しやすい。さらに高温環境では有機物の分解が早く腐植も蓄積されないため、赤い鉄酸化物が目立つ。つまり、母岩は類似していても、気候条件の違いが土壌形成に大きく影響する。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

夜久野高原の宝山で採取した緑色の石の正体を考察する記事です。宝山は玄武岩質の火山で、麓の土は黒、壁面の土は赤です。採取した石の中には、山頂付近のスコリア、内部が割れて出てきたと推測される玄武岩がありました。注目すべきは全体的に緑色の石で、筆者はマグネシウムを含む鉱物、または粘土を含むチャートではないかと推測します。チャートの可能性は光沢がないことから否定し、火山であることから超塩基性火山岩コマチアイトの可能性を検討します。コマチアイトの画像と類似していることから、コマチアイトの可能性が高くなります。また、玄武岩マグマの冷却初期にかんらん石ができるとの記述から、かんらん石の可能性も示唆されます。コマチアイトとかんらん石はどちらもマグネシウムを豊富に含むため、緑色の石はマグネシウムを多く含むと結論づけられます。宝山は二酸化ケイ素が少ない超塩基性岩で、鉄とマグネシウムを豊富に含むことから、京都の一般的な土地とは異なる特性を持つと考察しています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

夜久野高原の宝山(田倉山)は、府内唯一の火山でスコリア丘。玄武岩質の溶岩が風化し、赤い土壌が確認できた。山麓は黒ボク土で、山頂付近になるにつれ赤茶色の土壌が目立つ。火口付近ではスコリアが多く見られ、ストロンボリ式噴火の特徴を示す形状が確認できた。宝山は玄武岩の成り立ち、スコリア丘の形成、土壌の変化を観察できる貴重な場所である。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

牛糞堆肥は土壌改良に有効とされるが、窒素過多による生育阻害、雑草種子混入、病害虫リスク、臭気問題などデメリットも多い。特に老朽化水田のような硫化鉄(II)を含む土壌では、牛糞堆肥の窒素により硫化水素が発生し、根腐れを引き起こす可能性がある。さらに、牛糞堆肥の分解過程で生成されるアンモニアは土壌pHを一時的に上昇させ、硫化水素発生を促進する。したがって、老朽化水田の改良には牛糞堆肥ではなく、腐植酸やミネラル豊富な堆肥を選択するべきである。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

京都北部の岩倉にある山住神社で、基盤岩であるチャートを観察した。茶色のチャートは酸化鉄を含み、周辺の土壌の色にも影響を与えていると考えられる。木の根元の土壌は教科書通りの茶色よりやや薄く、京都で見られる茶色っぽい土壌はチャート由来の可能性がある。山住神社は平安時代に石座神社に遷された歴史を持つ。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

山を構成する岩石は、風化・侵食によって細粒化し、最終的に粘土になる。花崗岩は風化に弱く、構成鉱物の剥離によって真砂土と呼ばれる粗い砂状になる。これがさらに風化すると、様々な鉱物が含まれた粘土へと変化する。堆積岩である頁岩は、粘土が固まったものだが、これも風化によって再び粘土に戻る。つまり、岩石の種類に関わらず、風化・侵食の過程で粘土へと変化していく。風化の進行度合いにより、様々な粒度の土壌が存在するが、最終的には粘土にたどり着く。この粘土は栄養豊富なため、植物の生育を支える重要な役割を果たす。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

「日本の石ころ標本箱」を参考に、栽培の成功/失敗と地質の関係を探る試み。成功地は酸性岩土壌、失敗地はチャート主体で規則性を持つ母岩だった。サンプル数は少ないが、地質を事前調査することで栽培適地の判断材料になると考えた。産総研の日本シームレス地質図を用いて、ミネラル欠乏がない地域は超塩基性岩/塩基性岩地帯、鉄過剰症の地域は塩基性岩地帯と判明。事例は少ないが、今後各地で地質と栽培結果を比較することで、より精度の高い事前予測が可能になると期待している。関連として海底火山の痕跡についても言及。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

ブラタモリ別府温泉の回で、温泉の源である由布火口の白い土壌が映し出された。これは風化しにくい石英が残り、植物の生育に不利な環境となっている。しかし、そこでススキらしき植物が育っているのを発見。通常、石英質の土壌では緑肥も効果が薄く、植物の生育は難しい。それなのに育つススキは、土壌を選ばない強い植物として知られる。著者は、このススキこそが、不利な土壌での栽培の鍵を握るのではないかと考え、現地調査を決意する。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

岩石の種類が土壌の性質に大きく影響する。真砂土の母岩である花崗岩は酸性岩でシリカが多く、有機物が蓄積しにくい。関東ローム層とは異なり、関西の内陸部など花崗岩地帯では、土壌改良に工夫が必要となる。有機物を単純に投入しても効果が薄く、保肥力向上には母岩の性質を理解した対策が重要。このため、関東で研修を受けた人が関西で土壌に苦戦する一方、関西で研修を受けた人は関東で容易に適応できるという現象が生じる。岩石を知ることで、地域による土壌の違いへの理解が深まる。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

岩に苔が生え、それが朽ちて土になる。この過程が繰り返され、長い年月をかけて黒ボク土のような肥沃な土壌が形成される。石垣の苔もいずれ土になる。しかし、岩の上の土は雨で流されやすく、窪地に溜まるか、水たまりに堆積する。つまり、土は岩の上だけでなく、岩の下にも蓄積される。堆積した土は、風化した岩石の欠片が流されてきたものと考えられる。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

黒ボク土は腐植に富み、軽く、空気を取り込みやすい特徴から、栽培に適した土として認識されている。火山灰由来の鉱物に含まれるアルミニウムが腐植の分解を抑制することで、肥沃な土壌が形成される。しかし、火山灰由来であっても関東ローム層のように赤い土壌も存在する。これは火山灰の組成の違い、例えば石英の含有量などが影響すると考えられる。黒ボク土の形成には火山灰に加え、他の条件も関係しているため、より地球規模の視点、鉱物学的視点からの理解が必要とされている。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

園芸用の軽石(日向石)の正体について考察している。Wikipediaによると、軽石は火山砕屑物で、淡色で多孔質。黒っぽいものはスコリアと呼ばれる。どちらもマグマ中の揮発成分の発泡で多孔質になるが、軽石は流紋岩質〜安山岩質由来で、スコリアに比べ鉄が少なくケイ素が多い。このため、軽石は土壌の養分や化学性に影響を与えにくく、鉢植え栽培に適している。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

枝は腐植になるか?の記事は、枝が分解されて腐植となる過程を検証しています。実験では、土壌に埋めた枝と地表に置いた枝の分解速度を比較。結果、土壌中の枝は1年でかなり分解が進んだ一方、地表の枝はほとんど変化が見られませんでした。これは、土壌中には分解を促進する微生物が豊富に存在する一方、地表は乾燥し微生物活動が抑制されるためです。さらに、枝の樹種による分解速度の違いも観察され、分解しやすい樹種とそうでない樹種が存在することが示唆されました。結論として、枝は土壌中で微生物の働きによって分解され腐植となるが、その速度は環境や樹種によって大きく異なることが明らかになりました。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

スコリアは、玄武岩質マグマが噴火時に発泡してできた多孔質の暗色の火山噴出物である。玄武岩は二酸化ケイ素含有量が少なく粘性が低いため、溶岩は遠くまで流れ、周辺に高い山は形成されない。噴火口付近では、噴き出たマグマが急速に冷却されスコリアや火山灰となる。関東ローム層もこの火山灰の堆積によって形成された。スコリアは風化しやすく、赤土の形成にも関わっている。実際に噴火口跡でスコリアを観察することで、赤土への理解を深めることができる。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

夜久野高原で採取した玄武岩は、表面は赤褐色だったが、割ってみると内部は黒色だった。これは、玄武岩に含まれる鉄分が表面で酸化し、赤土と同じ原理で赤くなっていると考えられる。玄武洞博物館で入手した玄武岩の標本も同様に、風化面は赤褐色だったが、新鮮な破断面は黒色だった。これは、岩石の表面だけが酸化の影響を受けていることを示唆している。さらに、夜久野高原で採取した赤い石は、研磨すると鮮やかな赤色になった。これは、酸化鉄鉱物、おそらく赤鉄鉱の含有によるものと考えられる。これらの観察から、玄武岩の赤色は風化による酸化鉄の生成によるものであり、内部は鉄分を含むため黒色であることが確認された。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

知人は「師は向こうからやってくる」と言い、準備が整うと運命的に出会いが訪れると説く。それを実感する体験をした著者は、大陸の赤い土の写真を見たことがきっかけで、土壌への興味を抱く。福井の東尋坊訪問で、赤土が玄武岩の風化したものだと知り、土壌学の知識と繋がった。そこで、玄武岩を理解するため、兵庫県の玄武洞を訪れる。玄武洞は柱状節理の玄武岩の採掘場で、その岩石は亀の甲羅に似ていることから玄武と名付けられ、後に玄武岩の由来となった。著者は、赤土色の玄武岩の表面を見て、新たな発見の予感を感じている。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

卵の黄身の鮮やかな色は着色料による人工的なものではなく、飼料の影響が大きい。カニ殻を与えた鶏の卵の黄身が鮮やかになったという例もあり、これは鶏が子に有用成分を与えている可能性を示唆する。黄身が白い方が良いという主張や、着色料=人工的・不自然という短絡的な考えは、イノベーションを阻害する。飼料による着色の例として、トウモロコシは黄色く、飼料米は色が薄くなる。近年はパプリカなどの鮮やかな飼料も用いられている。重要なのは、手法や背景を理解せずに、名前だけで判断することの危険性である。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

ブラタモリに触発され、地質と地域の歴史の関係に興味を持った筆者は、東尋坊と鉾島で観察した柱状節理から地質を考察している。これらの島は安山岩で形成されており、五角柱状の岩や侵食された岩が見られる。安山岩は火山岩で、流紋岩と玄武岩の中間的な性質を持つ。筆者は、安山岩が風化すると鉄分が少ない土壌になると推測し、安山岩風化土の肥沃度について、深成岩由来の真砂土よりも高い可能性を指摘し、今後の調査を示唆している。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

福井県の東尋坊を訪れた著者は、柱状節理の岩場に生える松の生命力に驚嘆する。土壌のない岩場に根を張り、大きく成長する松だけでなく、その根元には広葉樹までもが生育していた。厳しい環境で育つ木々だが、そこで育ったとしても種子は崖から落ちて海に流されてしまう運命にある。その儚さに思いを馳せ、切ない気持ちになる様子が描かれている。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

琵琶湖博物館は、淡水魚水族館の規模が日本最大級で、絶滅危惧種を含む多様な魚が見られる。タナゴ好きには特におすすめ。世界の淡水魚や微生物の展示、顕微鏡観察もできる。琵琶湖周辺の食文化についても展示があり、ブラックバスや琵琶マスの天丼などを味わえる。琵琶湖の地質や周辺の昆虫標本、植物園もある充実した内容。アクセスは車が必須。岩石、鉱物、土壌レベルでの琵琶湖の地質解説、南極の岩石展示なども興味深い。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

世界遺産の寺の庭園で、水が流れることで岩の色が変化するオブジェを観察した。乾いた部分は茶色、濡れた部分は緑色に変化しており、水垢ではなく風化によるものと推測。茶色の風化は鉄、緑はマグネシウム由来ではないかと考えた。 大きな岩なので現地由来と推測し、周辺の土質はマグネシウムが多いのではないかと考察。岩全体も緑がかっており、岩の種類を特定できればと結んでいる。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

水田の土壌が黒く、きめ細かい理由について考察している。山の岩石が風化してできた土壌が、水田の湛水状態によって鉄が還元され黒色化するのは理解できる。しかし、粘土質の増加については疑問が残る。人為的に粘土を投入したとは考えにくく、風化による生成も現実的ではない。では、なぜ水田の土は細かくなるのか?という問いを投げかけている。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

京丹後で栽培を学んだ著者は、師の畑の真砂土が白かった記憶を基に真砂土の成分を調べた。花崗岩が風化して真砂土になるが、花崗岩の主成分である石英と長石は白い。しかし、現在の真砂土は白くない。長石は風化すると粘土鉱物のカオリナイトになり、もろくなる。つまり、白い真砂土は長石が豊富に含まれていたが、現在の真砂土は長石が風化して失われた状態であると考えられる。土壌に酸素を入れるトラクター耕作が長石の風化を促進した可能性があり、白い真砂土は耕盤層付近に蓄積したカオリナイトだったのかもしれない。この考察は今後の栽培の問題解決に役立つ知見となる。