/** Geminiが自動生成した概要 **/

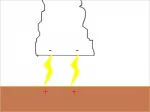

本記事は、収量が多い田の土が黒く柔らかいにもかかわらず、土壌分析で腐植量が少ないという矛盾から「土が黒くなる要因」を考察しています。土の黒さの要因として、一般的に腐植の蓄積と、還元された鉄(酸化鉄(Ⅱ))の存在が挙げられます。特に水田のような還元環境では鉄の還元が頻繁に起こるため、冒頭事例の黒い土は、腐植が少ない代わりに還元鉄が多い可能性が示唆されます。しかし、土の「ふかふか感」との食い違いから、筆者はまだ見落としている要因があるとし、さらなる検討を促しています。