/** Geminiが自動生成した概要 **/

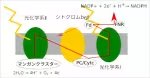

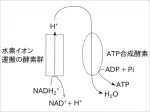

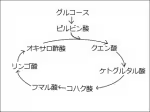

ブロッコリーの葉が寒さで紫色に変色する現象について、筆者は活性酸素抑制の観点から考察。葉が寒さを感じると、光合成に伴う活性酸素の発生を抑えるため、アントシアニンを合成して光合成を抑制すると推測します。これは紅葉のメカニズムと同様です。さらに、リン酸欠乏時の紫色化も、ATP不足による光合成の電子貯蔵不能から生じる活性酸素発生を抑制する試みと関連づけます。これらの考察を踏まえ、筆者は「日常的に活性酸素除去酵素が合成され続けていれば、葉は寒さに当たっても紫色になりにくいのか?」という疑問を提示し、今後の検証を示唆しています。