/** Geminiが自動生成した概要 **/

ヒイラギは、なぜ「木」に「冬」と書くのでしょうか?それは、ヒイラギの花が11〜12月の寒い時期に咲くという特徴を持つからです。樹木図鑑によると、ヒイラギ以外でこの時期に花を咲かせる木はなく、その特異性が「柊」という漢字の由来と考えられます。さらに、ヒイラギの花粉を媒介するのはアブであることが分かっています。また、「疼木」という漢字も当てられますが、これはヒイラギの葉の鋭さからくる痛みを表していると言われています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

ヒイラギは、なぜ「木」に「冬」と書くのでしょうか?それは、ヒイラギの花が11〜12月の寒い時期に咲くという特徴を持つからです。樹木図鑑によると、ヒイラギ以外でこの時期に花を咲かせる木はなく、その特異性が「柊」という漢字の由来と考えられます。さらに、ヒイラギの花粉を媒介するのはアブであることが分かっています。また、「疼木」という漢字も当てられますが、これはヒイラギの葉の鋭さからくる痛みを表していると言われています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

木偏に冬と書いて柊と読む漢字の由来を探ると、邪気を払う木として北東に植えられる文化が古くからあった。古事記では、倭健命が八尋矛を与えられた際、その矛の形状が柊の葉になぞらえられていた。比比羅木という漢字が当てられていたが、後に柊になった理由については不明。柊の葉の形状には霊力があると信じられ、それを矛に込めたのではないかと推測されている。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

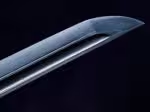

アカマツは、クロマツと同様、他の植物が生育しにくい環境でも育つため、燃料として伐採された後でも優先的に生育できるという特徴があります。燃料としてのマツは、製鉄に適した高火力を短時間で生み出すことから、日本の伝統的な製鉄、特に刀作りに欠かせない存在でした。刀は日本では神聖なものとして扱われることもあり、その刀を生み出すために必要なマツもまた、他の植物が生育しにくい環境で力強く成長する姿から、神聖視されるようになったと考えられます。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

海岸に生えるクロマツに対し、アカマツは山で見られる。アカマツはマツタケと共生するが、土が肥えた森林では生存競争に弱い。しかし、岩場や乾燥しやすい尾根筋など、他の植物が生息できないような劣悪な環境でも育つため、強いと言える面もある。要するに、アカマツは厳しい環境に適応した、たくましいマツと言えるだろう。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

海岸の松は、潮風に強いという特徴があります。潮風は植物の葉に塩分を付着させ、過剰な蒸散を促し、水不足を引き起こします。しかし、松は細長い葉の形によって、潮風の影響を最小限に抑えています。この形状は風を避け、葉の浸透圧上昇を防ぎ、水分の損失を抑えます。さらに、松の葉は風の力を弱め、根元に砂を落とすことで、砂丘の安定化にも貢献しています。このように、松は厳しい海岸環境に適応し、独自の生存戦略を持つ植物です。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

記事では、日本の神話や文化において、松は神聖な木として描かれていることが解説されています。特に、松の根元に湧き出る泉は「神の出現」を象徴し、生命力の源泉と結びつけられています。これは、松が常緑樹であることから、永遠の命や不老不死の象徴とされていることと関連しています。また、松は神聖な場所を示す木としても信仰されており、神社仏閣によく植えられています。このように、松は日本の歴史や文化において重要な役割を果たしており、神聖な存在として深く根付いています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

尾津岬という地名が見つからないことから、筆者はその場所について考察しています。尾津に含まれる「津」という字は、古代の港を表す可能性があることから、濃尾平野がかつて湾だった可能性を示唆しています。そして、尾津の地域を俯瞰してみると、南西方向に突き出た山に岬があったように見えると推測し、古代の人々がその景色を見ていたかもしれないと想像しています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

「木」に「公」と書く「松」は、神社ではなく寺院に多く植えられているイメージがあるが、仏教伝来以前の書物に松の記述があることから、古来より日本人に特別な存在だったと考えられる。海岸の厳しい環境でも育つ生命力、湧き水をもたらす存在、さらにはヤマトタケルが歌に詠んだように畏怖の対象として、松は神格化されていった。その影響は大きく、現代でも防風林としての役割だけでなく、力強い美しさを感じさせる存在として私たちに影響を与え続けている。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

お寺の松を見て、松の特別扱いに疑問を持った筆者。松は庭木としてステータスであり、漢字も「木+公」と特別な印象を与える。防風林として雑に扱われることもあるが、それは松への知識不足からくるものだろう。松の語源は「神を待つ」「祀る」「緑を保つ」など諸説あるが、常緑樹は他にもあるので、松特有の意味がありそうだ。松にまつわる話を調べれば、その理由がわかるかもしれない。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

渋柿の渋みは、果実に含まれる「シブオール」というタンニンが、ミネラルと反応してミネラル吸収を阻害することで起こります。時間が経つにつれて渋みが減るのは、柿の熟成过程中に発生するアセトアルデヒドがタンニン同士を結合し、アセトアルデヒドは一部のタンニンがミネラルと反応するのを阻害するためです。この反応により、シブオールが水に溶けにくくなり、渋みが低減します。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

春の七草のナズナは、目に良いとされるビタミンAや、紫外線から身を守るフラボノイドを多く含みます。肥沃な土壌に生息するため、葉面積あたりのミネラルも豊富な可能性があります。ナズナは健康効果が高いことが期待できる薬用植物として、古くから利用されています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

ハコベは春の七草の一つで、利尿、浄血、催乳作用がある。これは、ハコベが肥沃な土壌で育ち、豊富なミネラルを含むことが関係していると考えられる。人の健康は土壌の状態に左右されるため、ハコベの薬効は土の健康さを示している可能性がある。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

平安時代以前に成立した日本書紀に、健康効果を期待してナシの栽培が推奨されたという記述がある。現代の研究でも、ナシに含まれるソルビトールという糖アルコールが便の軟化作用を持ち、独特の食感を持つ石細胞と共に便通改善効果があることが分かっている。ナシは古くから日本で栽培され、健康効果が期待されていたことがうかがえる。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

今回の記事では、ナシとリンゴの栄養成分比較において、リンゴに含まれるプロシアニジンがナシにはほとんどない可能性について論じています。ナシのポリフェノールはアルブチン、クロロゲン酸、カフェ酸で構成され、抗酸化作用やメラノサイド合成阻害作用を示すものの、プロシアニジンの有無は不明です。プロシアニジンは腸内環境改善効果などが期待されるため、もしナシに含まれていなければ、リンゴとの栄養価の差が生じると考えられます。今後は、ナシにおけるプロシアニジンの存在有無や、他の注目すべき栄養素について調査を進める必要があると結論付けています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

この記事では、ナシとリンゴの栄養価の違いについて解説しています。農林水産省のデータに基づき、ナシはリンゴと比べてビタミンAがなく、カリウムと葉酸が多い一方、食物繊維が少ないことが紹介されています。また、ナシの果皮や果肉の色とビタミンAの関係性についても疑問が提示されています。後半では、リンゴポリフェノールについては触れずに、今後の展開が示唆されています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

今年の著者は、日本におけるカンキツ栽培と緑色片岩の関係に強い興味を抱いた。きっかけは、沖縄でのカカオ栽培視察で緑色片岩に出会い、その後、和歌山県のミカン農園で同様の岩を見つけたことだった。著者は、日本の柑橘の起源とされるヤマトタチバナと沖縄のシークワーサーの遺伝的な近縁性を示す研究結果に注目し、古代、ヤマトタチバナを持ち帰った田道間守が、緑色片岩を目印に植栽地を選んだのではないかと推測する。さらに、愛媛県のミカン産地や和歌山県のミカン農家の言い伝えからも、緑色片岩と良質なカンキツ栽培の関係を示唆する事例が見つかり、著者は古代からの知恵に感銘を受ける。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

日本におけるナシ栽培の歴史は古く、弥生時代の遺跡から種子が出土し、日本書紀にも記述があることから、少なくとも弥生時代には栽培が始まっていたと考えられています。また、持統天皇の時代には五穀を補う作物として栽培が推奨されたという記録も残っています。これは、ワリンゴ渡来よりも前の時代であることから、日本で独自のナシ栽培が盛んに行われていたことが伺えます。これらのことから、日本においてナシは古くから重要な果樹として位置づけられていたと考えられます。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

清見タンゴールは、日本生まれの柑橘で、温州みかんとオレンジの交配種です。1949年に愛媛県で誕生し、1979年から本格的に栽培が始まりました。甘みと酸味のバランスが良く、ジューシーで濃厚な味わいが特徴です。名前は、開発者の田中長太郎氏が尊敬するミカン先生、清家重夫氏と宮本藤雄氏の頭文字から名付けられました。清見タンゴールの登場は、日本の柑橘業界に大きな影響を与え、現在も様々な品種改良の親として活躍しています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

リンゴは平安中期に中国から渡来し「和リンゴ」として栽培されていました。明治時代に入ると西洋リンゴが導入され、現在のようなリンゴ栽培が盛んになりました。長野県飯綱町では、古くから栽培されていた「高坂リンゴ」という品種が現在も残っており、ジュースなどに加工されています。西洋リンゴの普及により、和リンゴはほとんど栽培されなくなりましたが、一部地域ではその伝統が守られています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

キンカンは皮ごと食べられ、陳皮と同様の効果に加え果肉からの栄養も期待できます。シネフリンによる気管支筋弛緩作用は、のど飴のキンカンを連想させます。また、β-クリプトキサンチンも豊富で、炎症抑制と感染予防効果も期待できます。日本で栽培が始まったのは江戸時代で、難破した中国の商船員から贈られた砂糖漬けの種がきっかけでした。皮ごと食べる文化や、偶然の産物として広まった歴史が興味深いです。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

イヨカンの親とされる「ダンシー」は、アメリカの柑橘類で、中国原産の大紅ミカンが改良された品種です。疑問なのは、イヨカン発見以前に、アメリカのダンシーがどのように日本に伝わったのかという点です。もし、中国から直接大紅ミカンが日本に伝わったのであれば、日本の柑橘の歴史に大紅ミカンの記録が残っているはずです。実際、JAにしうわの資料によると、大紅ミカンは室町時代に日本で発生したと記載されています。したがって、イヨカンの親である「ダンシー」は、アメリカの品種ではなく、日本で独自に発展した大紅ミカンである可能性があります。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

イヨカンは、その名前から愛媛県発祥と思われがちですが、実は山口県萩市で発見されました。当初は「紅みかん」などと呼ばれていましたが、愛媛県の三好保徳氏が萩市から苗木を購入し、愛媛県でも栽培が始まりました。後にウンシュウミカンとの混同を避けるため「イヨカン」と命名されましたが、なぜ「伊予」と名付けられたのかは謎のままです。一方、愛媛県のミカン栽培が盛んな理由は、火山活動で生成された「緑泥石帯」という土壌にあります。水はけが良く、ミネラル豊富な緑泥石帯は、ミカン栽培に最適な環境を提供しているのです。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

香酸カンキツ、特に新姫は、ポリメトキシフラボノイドの一種であるノビレチンを豊富に含み、これが動物実験で神経系に作用し、記憶学習能の向上などが示唆されています。著者は、ノビレチンの効果と田道間守の不老長寿の伝説を結びつけ、その効能に納得を示しています。しかし、香酸カンキツがなぜ動物に有益なノビレチンを合成するのか、その理由は不明であり、著者は昆虫への作用などを考察しています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

この記事は、香酸カンキツと呼ばれる香り高い柑橘類について解説しています。カボス、スダチ、ユズといった日本でおなじみのものに加え、新種のニイヒメも紹介されています。ニイヒメはタチバナと日本の在来マンダリンの子孫と推定され、日本の柑橘の歴史を紐解く上で重要な品種です。香りや健康効果をもたらす成分分析を通して、香酸カンキツの魅力に迫ります。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

自然発生したと考えられる3つの柑橘類、マンダリン、シトロン、ザボンは、今日の多様な柑橘類のルーツです。マンダリンはウンシュウミカンのような甘い柑橘類、シトロンはレモンに似た柑橘類、そしてザボンは日本ではブンタンと呼ばれる大きな柑橘類です。これら3つの特徴を理解しておくと、他の柑橘類の起源や特徴を理解する手がかりになります。他の柑橘類は、この3種の自然交雑から生まれたと考えられています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

この記事は、「オレンジの歴史」という本に基づき、オレンジの分類について解説しています。大きくはサワーオレンジ(ビターオレンジ)とスイートオレンジに分けられ、日本で一般的に「オレンジ」と呼ばれるのはスイートオレンジです。ダイダイはサワーオレンジの一種で、ネーブルオレンジはへこみが特徴のスイートオレンジの一種です。記事では、ブラッドオレンジやマンダリンオレンジ、無酸オレンジ、交配種などについても触れられていますが、詳細は今後の記事に持ち越されます。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

ヨーロッパで栽培されるオレンジは、乾燥した地中海性気候に適応するため、実の水分を守る厚い皮が特徴です。一方、日本の温帯湿潤気候は高温多湿な夏と乾燥した冬が特徴で、ミカンは皮が薄くても耐えられる水分量を保っています。そのため、ヨーロッパのカンキツ文献を読む際には、地中海性気候と温暖湿潤気候の気候条件の違いを意識することが重要です。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

著者は「柑橘類の文化誌」を読み、ヨーロッパにおける柑橘類の歴史、特に宗教との関わりに興味を持った。さらに、柑橘類の育種は地域性によって異なり、西に広まったオレンジと東のミカンを比較することで、その影響が見えてくると考察している。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

ブログ記事は、主要なカンキツであるユズの歴史と親子関係に焦点を当てています。ユズは中国揚子江上流が原産とされ、平安時代初期には日本へ伝来した比較的古いカンキツです。しかし、農研機構の調査ではユズの親が沖縄ヤンバル由来のタチバナ-Aとされており、ユズの原産地とされる揚子江上流とタチバナの由来とされるヤンバル(沖縄)の間に地理的な矛盾が生じる点が指摘されています。筆者は、東シナ海を越えた伝播の謎について、沖縄の旧石器時代との関連性を示唆し、さらなる考察を促しています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

ウンシュウミカンの親であるクネンボは、かつては主要なカンキツ品種でしたが、1980年代の輸出禁止以降、あまり知られなくなりました。室町時代に琉球経由で日本へ伝わったとされています。クネンボの起源には、キシュウミカンの子孫説とダイダイの子孫説がありますが、キシュウミカンが当時琉球で栽培されていた可能性は低いため、大陸で誕生した後、日本へ渡来したと考えられます。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

ダイダイの親がレモンと判明したことは驚きです。ダイダイは鎌倉時代、レモンは明治時代に日本に伝わりました。レモンはヒマラヤ原産で、ヨーロッパと中国で異なる進化を遂げました。人為的な品種改良により、現在の多様なカンキツが生まれました。ダイダイのもう片方の親は不明ですが、オレンジ色の果皮を持つ品種だったと考えられます。カンキツの形状は、各国の文化や嗜好を反映した結果と言えるでしょう。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

ダイダイとナツダイダイは名前が似ているが、 генетический解析によると密接な関係はない。両方の祖先は不明。ダイダイはインド原産で、鎌倉時代に中国から日本に伝来した。一方、ナツダイダイは漂着した種子から育てられ、ダイダイからの人為的な品種改良ではない。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

タチバナの子孫と考えられる黄金柑は、明治時代に鹿児島県で「黄蜜柑」と呼ばれていました。来歴は不明ですが、鹿児島で自然交配によって誕生したと考えられています。ウンシュウミカンとユズの交配という説もありますが、タチバナの子孫であるという研究報告から、タチバナの子孫で果皮が黄色の品種との交配が有力です。 鹿児島は温州ミカン発祥の地としても知られており、カンキツ栽培の歴史が深い地域です。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

日向夏は、宮崎県原産の柑橘で、1820年に偶発的に発見されました。ユズ由来と考えられていましたが、遺伝子解析の結果、タチバナが花粉親であることが判明しました。日向は神話に登場する地名であり、その地で神話に登場するタチバナの末裔ともいえる日向夏が誕生したのは興味深い偶然です。日向という地名は、天孫降臨や神武天皇にまつわる神話でも知られ、歴史と神話が織りなす魅力的な場所といえます。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

この記事は、大分県津久見市で生まれた柑橘類「甘夏」について解説しています。甘夏はナツミカンの一種で、酸味が少なく甘みが強いのが特徴です。著者は、愛媛県のミカン栽培に適した地質「緑泥石帯」と甘夏の産地との関連性を調査しました。その結果、甘夏の産地である津久見市上青江は緑泥石帯ではなく、堆積岩や火成岩の地質であることがわかりました。ただし、上青江の東側には石灰岩の産地である下青江が存在します。石灰岩は愛媛県のミカン産地である秩父帯にも存在することから、上青江の堆積岩に石灰岩が豊富に含まれている可能性が考えられます。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

この記事は、山口県萩市とナツミカン栽培の関係について解説しています。江戸時代、萩に漂着した柑橘の種がナツミカンの起源となり、明治時代に失業武士の仕事として栽培が盛んになりました。萩市では今でも塀沿いにナツミカンが多く見られます。ナツミカンは夏に食べられる貴重な柑橘として高値で取引されました。萩市の地質は、城下町周辺に玄武岩などの苦鉄質岩石が多く見られる特徴があります。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

ナツミカンは、関西地方でナツダイダイと呼ばれる柑橘類です。「代々」という名称が縁起が悪いと大阪商人が「夏蜜柑」と改名したことが由来です。キシュウミカンやウンシュウミカンとは直接的な関係はなく、キシュウミカンの親の段階で既に分岐しています。名前の「夏」は、冬に実った果実が翌年の夏に食べ頃になることから由来します。冬は酸味が強いですが、夏になると酸味が減り食べ頃になります。未熟果はクエン酸の製造原料になるほどクエン酸が豊富です。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

古代日本では、常世の国から富と長寿をもたらす神「常世神」が信仰されていました。その正体とされる記述は、ナミアゲハの幼虫の特徴と一致します。ナミアゲハはミカン科の植物に産卵しますが、田道間守がタチバナを持ち帰るまで、日本ではその数は少なかったと考えられます。タチバナが増えるにつれ、ナミアゲハも増え、常世神として信仰されたのかもしれません。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

田道間守が生きた時代に、現在の熊野古道の紀伊路が利用されていた可能性は高いです。理由は、当時の和歌山県である「木国」は森林地帯で、下津には港や古墳群が存在することから、大和政権とをつなぐ道があったと考えられるからです。六本樹の丘は、下津から奈良へ向かう道の途中に位置し、タチバナ栽培に適した場所であった可能性があります。田道間守の冒険譚と熊野古道の歴史的なつながりを示唆する興味深い内容です。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

この記事は、お菓子の神様として知られる田道間守が常世の国から持ち帰ったとされる非時香菓を最初に植えた場所とされる「六本樹の丘」を訪れた際の考察をまとめたものです。著者は、六本樹の丘が海から離れた山奥にあることに疑問を持っていましたが、実際に訪れてみると熊野古道の紀伊路に位置する見晴らしの良い場所で、田道間守が常世の国と重ね合わせたであろう景色が広がっていました。さらに、六本樹の丘の土の色が沖縄本島の山原(ヤンバル)と似ていることから、田道間守が地理に精通しており、常世の国と紀伊路の共通点を見出していた可能性を指摘しています。最後に、紀伊路に関する資料が鎌倉時代以降のものであることから、田道間守の時代に古道が存在していたのかという新たな疑問を提示し、今後の調査の必要性を示唆しています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

和歌山県海南市にある橘本神社は、お菓子の神様として知られる田道間守が祀られており、彼が常世の国から持ち帰ったとされる橘の木が植えられています。境内には、ミカンに関する資料館(常世館)があります。また、階段や石垣には結晶片岩が使われており、これは田道間守が常世の国に似た場所でタチバナを育てる際、結晶片岩を目印としたのではないかという推測を著者は立てています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

奈良・纒向遺跡で大量のモモの種が発見されたという日経新聞の記事に注目し、その歴史的意義を考察するブログ記事です。筆者は、この発見が邪馬台国の有力地であることを示唆すると推測。モモの種は、以前の記事で触れた邪気祓いのために古代の祭祀で用いられたと分析します。また、薬にも毒にもなるモモの種が、疫病鎮静や敵勢力への呪いといった多岐にわたる意味合いを持っていた可能性を指摘。古代史と園芸作物学を結びつけることで、新たな知見が得られることへの期待が述べられています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

岡山駅が推す桃太郎伝説は、単なる童話以上の深い歴史的背景を持つ。NHKブラタモリでも紹介されたこの伝説は、天皇の子がモデルである可能性が指摘されている。岡山周辺には、伝説を裏付ける要素が数多く存在。古代の港であり製鉄拠点でもあった吉備津神社、縄文時代から鬼神を祓う力を持つとされたモモの存在、そして古代山城・鬼ノ城などが挙げられる。これらが結びつき、モモの力で鬼神を祓う天皇の子である桃太郎という、岡山独自のリアリティ溢れる伝説が形成されていることを示唆している。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

古代中国から邪気払いの力があるとされてきた桃の種「桃仁」には、アミグダリン、プルナシンという青酸配糖体が含まれています。これらは体内で分解されると猛毒の青酸を生成しますが、ごく少量であれば安全に分解されます。桃仁は、血の滞りを除き神経痛を和らげる効能があり、風邪の予防や生活の質向上に役立ちます。少量ならば薬、過剰摂取は毒となる桃仁は、まさに邪気を祓うイメージを持つ植物と言えるでしょう。古代の人々がその効能を見出したことに感銘を受けます。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

日本の神話に登場する桃は、邪気を祓う力があるとされ、古くから特別な存在として認識されていました。桃の実には不老不死や長寿のイメージがあり、健康効果も期待されていたと考えられています。実際、桃の種である桃仁は薬として用いられていました。桃と同じバラ科のアーモンドにも健康効果があることから、桃仁にも同様の効果が期待できます。古代の人々は、桃の持つ力に神秘性を感じ、健康の象徴としていたのかもしれません。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

紀州蜜柑の起源についてまとめると、現在食されている温州蜜柑は紀州蜜柑と九年母を親に持つが、どちらも海外から伝わった可能性が高いようです。紀州蜜柑は、古い書物に自生していたと記されているものの、後の時代に肥後八代から持ち帰った「高田蜜柑」という中国原産の蜜柑を指すようになったと考えられています。つまり、温州蜜柑のルーツは、日本の在来種ではなく、東南アジアと中国大陸の蜜柑ということになります。田道間守が持ち帰った橘との直接的な関係はなさそうです。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

## 風邪の予防にミカンというけれど の要約 (250字)「風邪の予防にミカン」という話には、ビタミンCと免疫力の関係が深く関わっています。ミカンに含まれるビタミンCは、免疫細胞の働きを活性化し、風邪ウイルスへの抵抗力を高める効果が期待できます。しかし、ビタミンCは風邪を治す薬ではありません。大量摂取しても効果は限定的で、過剰摂取は体に悪影響を及ぼす可能性もあります。バランスの取れた食事を心がけ、免疫力を高めることが大切です。ミカンは手軽にビタミンCを摂取できる果物ですが、過信せず、健康的なライフスタイルと合わせて取り入れましょう。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

田道間守は、日本の果実の代表格であるミカンを広めた偉人です。垂仁天皇の命を受け、常世の国から「非時香菓(ときじくのかくのこのみ)」と呼ばれる不老不死の果実を探し求めました。彼の偉業を称え、墓は垂仁天皇陵である宝来山古墳のすぐそばに設けられています。日本の食文化に多大な貢献を果たした田道間守の功績を、ミカンを食べる際に思い出してみてはいかがでしょうか。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

この記事では、奈良県の山辺の道で見かけるミカンについて考察しています。山辺の道には古墳が多く、ミカンはその南側に植えられていることが多いそうです。著者は、これは「非時香菓(ときじくのかぐのこのみ)」を求めた田道間守の伝説と関係があるのではないかと推測しています。田道間守が持ち帰った橘は、和歌山下津に植えられ、品種改良を経て山辺の道にも広まった可能性があると考えています。そして、山辺の道よりも南にある橘寺も、大和に橘を広めるための重要な場所だったのではないかと推測しています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

この記事は、日本の神話に登場する田道間守が持ち帰ったとされる橘の起源について考察しています。著者は、和歌山県下津町で見たミカンの山の風景と、沖縄県ヤンバル地方の風景の類似点、そして両地域に共通する緑色片岩の存在に着目します。さらに、橘の起源が沖縄のタニブターという植物であるという研究結果を踏まえ、田道間守が目指した常世の国はヤンバル地方だったのではと推測します。そして、下津町はヤンバル地方と地質・気候が似ており、当時の大和政権の拠点に近いことから、橘を植えるのに最適な場所だったのではないかと結論付けています。