/** Geminiが自動生成した概要 **/

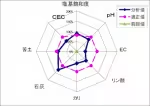

本記事は、柑橘の果実のコクの要因を深掘りします。旨味はグルタミン酸などのアミノ酸で分析できる一方、味の複雑さや持続性をもたらす「コク」には脂肪酸が関与するとされます。筆者は、柑橘果肉への脂肪酸蓄積の有無を探るため、まず脂肪酸由来の香気成分を調査。その結果、炭素数10のアルデヒドであり、炭素数10以上の脂肪酸から合成される柑橘にとって重要な香気物質「デカナール」を発見しました。この発見から、柑橘果実内で脂肪酸の合成や蓄積が行われている可能性が示唆されます。今後は、柑橘に含まれる具体的な脂肪酸の種類について、さらなる調査を進める予定です。