/** Geminiが自動生成した概要 **/

デオキシニバレノールはフザリウム属菌が生成するマイコトキシンで、真核生物の60Sリボソームに結合しタンパク質合成を阻害します。この阻害はリボトキシックストレス応答を引き起こし、セロトニン合成量の低下を招きます。セロトニン低下は食欲不振や体重減少を引き起こし、生活に支障をきたすほど深刻な症状に繋がる可能性があります。コムギのフザリウム感染リスクを減らすために殺菌剤の使用も検討されます。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

デオキシニバレノールはフザリウム属菌が生成するマイコトキシンで、真核生物の60Sリボソームに結合しタンパク質合成を阻害します。この阻害はリボトキシックストレス応答を引き起こし、セロトニン合成量の低下を招きます。セロトニン低下は食欲不振や体重減少を引き起こし、生活に支障をきたすほど深刻な症状に繋がる可能性があります。コムギのフザリウム感染リスクを減らすために殺菌剤の使用も検討されます。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

この記事は、体調不良時に不足する糖質コルチコイドの材料となるコレステロールを卵ボーロから摂取できるかを考察しています。

卵ボーロには卵黄が含まれていますが、主成分はジャガイモ澱粉等で卵は10%程度です。少量の摂取ではコレステロール不足を補う効果は期待薄ですが、お菓子なので過剰摂取も問題です。

むしろ注目すべきは「ルテイン卵」を使用している点です。ルテインは目に良いカロテノイドで、卵はその蓄積能力があります。原料にこだわることで、たまごボーロは高品質な食品になり得る可能性を秘めていると言えるでしょう。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

疲労は、アミノ酸不足、ウイルス感染、酸化ストレス、小胞体ストレスなど、さまざまなストレス因子が引き起こす統合的ストレス応答に関与しています。

アミノ酸不足は、酵素に必要なタンパク質の合成が妨げられることで疲労を引き起こします。甘いものを過剰摂取すると、体内の総アミノ酸量に対する糖質の割合が高くなり、疲労につながる可能性があります。

高タンパク質で生産性の高いダイズは、アミノ酸不足による疲労対策に有効です。ダイズの脱脂粉末や大豆肉は、タンパク質を豊富に含み、疲労回復に役立てることができます。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

「疲労とはなにか」では、疲労を細胞機能の障害と定義し、疲労感と区別しています。eIF2αのリン酸化が疲労に関連し、米ぬかに含まれるγ-オリザノールがeIF2αの脱リン酸化を促進し、心臓の炎症を抑制することが示されています。

ただし、米ぬかの摂取による疲労回復効果は限定的です。本書では、疲労に対する特効薬はなく、疲労の仕組みを理解することが重要だと述べています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

キンカンは皮ごと食べられ、陳皮と同様の効果に加え果肉からの栄養も期待できます。シネフリンによる気管支筋弛緩作用は、のど飴のキンカンを連想させます。また、β-クリプトキサンチンも豊富で、炎症抑制と感染予防効果も期待できます。日本で栽培が始まったのは江戸時代で、難破した中国の商船員から贈られた砂糖漬けの種がきっかけでした。皮ごと食べる文化や、偶然の産物として広まった歴史が興味深いです。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

小学生の息子とクワガタを探しに近所の林に通う筆者。クワガタのいる木の見当もつくようになり、成果も出ている。先日、クワガタ探しの最中にブナ科らしき木の葉の上で赤い球体を発見。これは虫こぶと呼ばれるもので、タマバチなどの寄生バチが寄生した際に形成される。果樹などでは害虫扱いされることもあるが、森林形成に役立っている可能性もあるという。クワガタ探しはしばらく続くようだ。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

光合成を向上させるには、川から運ばれる豊富なミネラルが重要です。土壌中のミネラルが不足すると、稲は十分に育たず、光合成能力も低下します。中干し後に土壌表面にひび割れが生じやすい状態は、ミネラル不足のサインです。川の恩恵を受けることで、土壌にミネラルが供給され、稲の生育と光合成が促進されます。健康な土壌を維持し、川からのミネラル供給を確保することが、光合成の質向上に繋がります。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

野菜の美味しさは、人間にとって必須脂肪酸であるリノール酸とα-リノレン酸の摂取と関係している可能性があります。野菜は、組織が損傷した際にこれらの脂肪酸からジャスモン酸や緑の香り成分(GLV)を合成します。これらの物質は、害虫からの防御やストレス耐性に貢献します。つまり、美味しく感じる野菜は、これらの防御機構が活発に働いているため、より多くの必須脂肪酸を含んでいる可能性があり、健康効果も高いと考えられます。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

大浦牛蒡は、社会問題解決に貢献する可能性を秘めた野菜です。豊富な食物繊維とポリフェノールで生活習慣病予防に効果が期待できる上、肥料依存度が低く、土壌改良効果も高い。特に大浦牛蒡は、中心部に空洞ができても品質が落ちず、長期保存も可能。太い根は硬い土壌を破壊するため、土壌改良にも役立ちます。産直など、新たな販路開拓で、その真価をさらに発揮するでしょう。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

秀品率の高いネギ畑の土壌分析では、リン酸値が低いという共通点が見られました。これは、土壌分析で測定されるリン酸が、植物が利用できない形態のものを含んでいないためと考えられます。

従来の土壌分析では、病原菌の栄養源となるリン酸のみを測定しており、植物が利用できる有機態リン酸(フィチン酸など)は考慮されていません。

今回の分析結果はサンプル数が少ないため、あくまで傾向に過ぎません。今後、検証環境を整え、有機態リン酸を含めた土壌分析を進めることで、より正確な情報が得られると期待されます。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

この地域で稲作にごま葉枯病が多発している原因は、土壌劣化によるカリウム、ケイ酸、マグネシウム、鉄などの要素の欠乏が考えられます。特に鉄欠乏は土壌の物理性悪化による根の酸素不足が原因となり、硫化水素発生による根腐れも懸念されます。慣行農法では土壌改善が行われないため、根本的な解決には土壌の物理性向上と、それに合わせた適切な施肥管理が必須です。経験的な対処法や欠乏症の穴埋め的な施肥では効果が期待できません。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

この記事は、トンボの色素に関する研究から、戦前に赤トンボが漢方薬として使われていたという興味深い事実を紹介しています。

赤トンボの色素キサントマチンは、還元されると赤色を呈します。還元剤にはビタミンCなどが有効で、実際にトンボの漢方薬は風邪薬としての効果が期待できます。

記事では、この発見が、意外なところから生活に役立つ知見の蓄積につながる好例だと締めくくられています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

土壌分析でリン酸値が高いと、糸状菌由来の病害リスクが高まり農薬使用量増加の可能性も高まる。土壌中の吸収しやすいリン酸が多いと、病原菌が増殖しやすく、作物と共生する糸状菌は自身の力でリン酸を吸収するため共生しなくなるためだ。土壌分析では吸収しやすいリン酸しか検知できないため、リン酸値が高い場合は注意が必要。しかし、土壌中には吸収しにくいリン酸も豊富に存在するため、リン酸肥料を減らし、海外依存率を下げることも可能かもしれない。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

いもち病菌の感染を防ぐため、酵母が葉の上にあることが有効かもしれない。しかし、葉面常在菌のある酵母が高濃度だと、トマトの葉を枯らすことが確認されている。これは、酵母が持つ酵素がクチクラ層の脂質を分解し、植物の防御機能を弱めるためだ。クチクラ層は、雨や病原菌から植物を守る重要な役割を果たす。つまり、いもち病対策として酵母を利用するには、濃度管理など、慎重なアプローチが必要となる。なぜ葉面常在菌がクチクラ層を分解するのかは、今後の記事で考察される。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

いもち病菌の感染を防ぐため、イネの葉面に有益な微生物を定着させる方法が模索されている。いもち病菌はα-1,3-グルカンでイネの免疫を回避するが、ある種の細菌由来酵素はこのグルカンを分解できる。そこで、葉面にこの酵素を持つ細菌や、その定着を助ける酵母を常在させることが有効と考えられる。農業環境技術研究所の報告では、酵母が生成する糖脂質MELが、コムギの葉面へのバチルス属細菌の定着を促進することが示された。この知見を応用し、酵母が葉面を占拠した後、α-1,3-グルカン分解酵素を持つ微生物が定着する流れを作れば、いもち病の発生を抑制できる可能性がある。残る課題は、いかにして酵母を葉面に定着させるかである。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

本記事は、稲のいもち病対策として殺菌剤に代わるアプローチを探求し、病気のメカニズムを深掘りしています。農研機構の研究に基づき、いもち病菌がイネの自然免疫を「α-1-3-グルカン」で回避し、感染を成立させていることを解説。特に注目すべきは、イネが細菌由来のα-1-3-グルカン分解酵素を合成できるようになると、いもち病の発生が減少したという研究成果です。筆者はこの発見から、イネの表層に同酵素を持つ菌や細菌を存在させることで、いもち病の感染を抑制できる可能性を提唱しています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

長雨による日照不足で稲のいもち病被害が懸念される中、殺菌剤使用の是非が問われている。殺菌剤は土壌微生物への悪影響や耐性菌発生のリスクがあるため、代替策としてイネと共生する窒素固定菌の活用が挙げられる。レンゲ栽培などで土壌の窒素固定能を高めれば、施肥設計における窒素量を減らすことができ、いもち病への抵抗性向上につながる。実際、土壌改良とレンゲ栽培後の稲作では窒素過多の傾向が見られ、減肥の必要性が示唆されている。今後の課題は、次年度の適切な減肥割合を決定することである。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

木炭の施用が菌根菌を活性化させ、植物の成長を促進する可能性が示されています。農研機構の調査では、牧草に木炭を施用するとVA菌根菌の感染が増え、植物の生育が旺盛になりました。菌根菌はリン酸や金属の吸収を促し、光合成や耐性を強化します。古い事例ですが、サツマイモでも木炭施用による収量増加が確認されており、菌根菌との共生促進が示唆されます。もしこれが事実なら、サツマイモの基腐病対策に有効です。特に、栽培前の土壌消毒は菌根菌を死滅させ、リン酸過剰下で基腐病菌を優勢にする恐れがあるため、避けるべきと結論付けています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

サツマイモ基腐病が産地で蔓延し、収入減を引き起こしている。病原菌 *Plenodomus destruens* による基腐病は、牛糞堆肥の使用と連作が原因と考えられる。牛糞堆肥は土壌の糸状菌バランスを崩し、基腐病菌の増殖を助長する可能性が高い。また、連作も発病を促進する。解決策は、牛糞堆肥を植物性堆肥に変え、緑肥を導入して連作障害を回避すること。しかし、緑肥は時間を要するため、肥料による対策も必要。農薬は、既に耐性菌が発生している可能性が高いため、効果は期待できない。天敵であるトリコデルマやトビムシの活用も、牛糞堆肥の使用を中止しなければ効果は薄い。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

柑橘類の皮に含まれるリナロールは、抗菌作用を持ち、ミカンなどの果実を菌感染から守る役割を果たしている。このため、リナロールを含むミカンの香りを吸い込むことで、同様の抗菌効果が人体内で期待でき、鼻風邪やのどの痛みなどの風邪症状の予防や改善につながる可能性がある。さらに、リナロールはビタミンAやEの合成に必要な中間体でもあるため、植物にとって重要な物質と考えられている。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

トウモロコシの根から、強力な温室効果ガスである亜酸化窒素の発生を抑制する物質「BOA」が発見された。土壌に過剰な窒素肥料があると亜酸化窒素が発生するが、BOAはこの発生を最大30%抑制する。BOAは特定の土壌微生物の増殖を促し、これらの微生物が窒素を亜酸化窒素ではなく窒素ガスに変換するため抑制効果を持つ。この発見は、環境負荷を低減する農業への応用が期待される。現在、BOAを高濃度で分泌するトウモロコシ品種の開発や、土壌へのBOA散布による効果検証が進められている。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

土壌病害、特に青枯病はトマト土耕栽培における深刻な問題であり、水耕栽培への移行の大きな要因となっている。青枯病菌は土壌消毒の有効範囲より深い層に潜伏するため、消毒は初期生育には効果があるように見えても、長期栽培のトマトでは後期に根が伸長し感染してしまう。結果として消毒コストと人件費の損失に加え、土壌劣化を招く。感染株の除去も、土壌中の菌を根絶しない限り効果がない。解決策として、果樹園で行われる土壌物理性の改善、特に根への酸素供給に着目した土作りが有効と考えられる。緑肥活用なども土壌改良に繋がる可能性がある。根本的な解決には、土壌環境の改善と病害への抵抗力を高める土作りが不可欠である。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

トマト栽培では、秀品率向上のため土壌環境の徹底管理が必要だが、トマトとサツマイモで生産性悪化が見られた。トマトは樹勢が暴れ、サツマイモは根の肥大が不十分だった。トマト栽培では、老化苗の定植が一般的だが、これが後期の栽培難易度を高めている可能性がある。老化苗は根の先端が少ないため、窒素は吸収しやすい一方、カリウム、マグネシウム、微量要素の吸収は困難になる。結果として、花落ちの原因とされる亜鉛欠乏への施肥での対応は難しく、葉面散布が有効な手段となる。高額な環境制御に頼りすぎないためにも、微量要素の葉面散布剤の活用が重要となる。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

台風被害を軽減するには、品種改良や栽培技術の改善が重要です。耐風性のある品種の開発や、接ぎ木による耐性の向上、適切な仕立て方や防風ネットの活用などが有効です。また、気상情報に基づいた早期の出荷調整や、収穫時期の分散化も被害を抑える手段となります。消費者も、規格外の野菜を受け入れる意識改革や、地元産を積極的に消費するなど、生産者を支援する行動が求められます。これらの対策を組み合わせることで、台風被害による農業への影響を最小限に抑えることが期待されます。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

花の色素、特にアントシアニンは、紫外線から植物を守るフラボノイドの一種であり、イネのいもち病抵抗性にも関与している。紫外線はフラボノイド合成を促進するが、ハウス栽培では紫外線が遮断され、フラボノイド合成が抑制される可能性がある。これは、イネの色素が薄くなり、いもち病に弱くなる原因の一つと考えられる。色素の濃い古代米は、現代のイネ品種に比べていもち病抵抗性が高い。つまり、フラボノイドの合成を促進することで、イネのいもち病抵抗性を高めることができる可能性がある。色素合成に関わる金属酵素の適切な摂取と適切な紫外線照射が、イネの健全な生育に重要である。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

トリコデルマ・ビレンス(T.virens)が植物成長促進や病害抑制効果を持つことから、畑での活用に興味を持った筆者は、木材腐朽菌に対するトリコデルマの拮抗作用や、堆肥でのキノコ発生後の散布時期との関連性について考察している。キノコ発生後にトリコデルマが堆肥に定着する可能性を推測しつつも、広大な畑への散布ではトリコデルマが優勢になるには量が必要だと考え、トリコデルマ含有堆肥の効果的な使用方法に疑問を呈している。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

ファビピラビルは、RNA依存性RNAポリメラーゼを選択的に阻害する抗ウイルス薬である。インフルエンザウイルスに対して開発されたが、エボラ出血熱やCOVID-19等の様々なRNAウイルス感染症への有効性が示唆されている。ウイルスRNAポリメラーゼに取り込まれることでRNA鎖の伸長を阻害し、ウイルスの複製を抑制する。広域スペクトルの抗ウイルス活性を持つ一方、催奇形性の懸念から妊婦への投与は禁忌とされている。日本ではアビガンとして承認されており、新型または再興感染症に対する備蓄薬としての役割も担っている。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

p53遺伝子は細胞のがん化を抑制する重要な遺伝子で、DNA修復やアポトーシスを制御する。しかし、トランスポゾンやレトロウイルスのような因子がp53遺伝子に挿入されると、その機能が破壊され、がん化につながる可能性がある。一方、内在性レトロウイルス(ERV)の一部はp53の結合サイトとなり、細胞ストレス時にp53がERVからの転写を誘導し、レトロウイルスRNAを排出することで、抗ウイルス機構として機能している可能性も示唆されている。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

この記事ではウイルス発がんのメカニズムの一端を解説しています。一部のDNAウイルスは自身の増殖に宿主細胞のDNA複製期(S期)に必要な酵素を利用します。そこで、ウイルスは宿主細胞をS期にとどまらせ続けることで、必要な酵素を継続的に得ようとします。しかし、これは宿主細胞にとって細胞分裂が完了せず、意図しない物質が合成され続ける異常事態を引き起こします。結果として、細胞の無秩序な増殖、つまりがん化につながると考えられています。これは、BT毒素のように特定の細胞を選択的に破壊するメカニズムとは異なるアプローチです。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

ポリメラーゼ連鎖反応(PCR)は、特定のDNA断片を試験管内で増幅する技術です。DNAポリメラーゼを用いて、高温で二本鎖DNAを変性させ、低温でプライマーを結合させ、中温でDNAを合成するサイクルを繰り返すことで、指数関数的に標的DNAを増幅します。この技術は、遺伝子検査、感染症診断、法医学など、幅広い分野で応用されています。耐熱性DNAポリメラーゼの発見により、PCRは簡便かつ迅速な遺伝子増幅法として確立されました。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

この記事では、植物の生理現象を理解する上でアサガオが優れたモデル生物であることを解説しています。アサガオは、成長が早く、様々な変異体があり、遺伝子情報も豊富であるため、遺伝学、発生学、生理学などの研究に適しています。具体的には、短日植物であるアサガオを使って、花成ホルモン「フロリゲン」の研究が行われ、フロリゲンの存在が証明されました。また、アサガオの様々な色の花は、色素の生合成経路の研究に役立ち、遺伝子の変異による表現型の変化を学ぶことができます。さらに、アサガオはつる植物であり、植物の成長や運動のメカニズムを研究するのにも適しています。このように、アサガオは、植物科学の様々な分野の研究に貢献している重要な植物です。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

mRNAワクチンの開発で急速に進化した脂質ナノ粒子(LNP)技術は、RNA干渉(RNAi)を利用した治療薬の発展にも大きく貢献すると筆者は述べる。RNAiとは、特定の短いRNA(siRNA)が標的となるmRNAに結合し、タンパク質合成前にこれを切断・無効化する現象である。記事では、不要なUSBメモリを特定のシールで無効化する分かりやすい例えでRNAiのメカニズムを解説。癌細胞の増殖抑制やウイルス感染症の治療など、多岐にわたる疾患への応用可能性を示唆する。コロナ禍におけるmRNAワクチン開発の飛躍が、この画期的なRNAi治療薬の実用化を加速させると展望している。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

ブログ記事は、mRNAワクチンの画期的な技術を解説しています。従来のワクチンが病原体を弱毒化するのに膨大な時間を要したのに対し、mRNAワクチンはウィルスの「重篤化情報」を切り取り、「感染する情報」のみを投与することで、細胞に抗体産生を促します。

この迅速な開発を可能にした鍵は、壊れやすいRNAを細胞内へ安全に運搬する「脂質ナノ粒子(LNP)」技術の急速な進展にあります。LNP技術の発展は、将来のパンデミック発生時におけるワクチン開発の劇的な加速に加え、RNAiなど他の核酸医薬の応用も広げると筆者は感動を伝えています。また、ワクチン効果を最大限に引き出すには、適切な食生活による免疫力向上も不可欠だと提言しています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

コロナウイルスは一本鎖+鎖RNAウイルスで、宿主細胞に侵入すると自身のRNAをmRNAとして利用し、リボソームでウイルスのタンパク質を合成させる。同時に複製用のRNAも作成し、ウイルス自身を大量に複製する。この過程で宿主細胞のDNAの複製やタンパク質合成は停止させられる。免疫は、このウイルス侵入への防御機構である。自然免疫は侵入したウイルスを直接攻撃し排除する初期防御で、獲得免疫は特定のウイルスを記憶し、再感染時に迅速に排除する高度な防御システムとなる。ウイルスは細胞表面の受容体に結合することで細胞内に侵入する。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

コロナウイルスはコロナウイルス科に属する一本鎖プラス鎖RNAウイルス(ssRNA(+))です。RNAウイルスはDNAウイルスに比べ変異しやすく、さらに一本鎖であるため複製ミスが修復されず、変異が助長されます。コロナウイルスは既知のRNAウイルスの中で最大級のため、変異しやすい性質を持ちます。ssRNA(+)は、RNAを直接mRNAとして利用できるため、宿主細胞内で速やかにタンパク質合成を開始できます。コロナという名前の由来は、ウイルスの表面にある突起が王冠(コロナ)のように見えることにちなんでいます。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

内在性レトロウイルスは、古代のレトロウイルス感染によって宿主ゲノムに組み込まれたウイルス配列である。ヒトゲノムの約8%を占め、通常は不活性化されているが、一部は遺伝子発現に関与し、胎盤形成に必要なシンシチンなどのタンパク質をコードする。シンシチンは細胞融合を促進し、胎児と母体の栄養交換を可能にする合胞体栄養膜の形成に寄与する。 これらのウイルス由来遺伝子は進化的に保存されており、哺乳類の胎盤進化に重要な役割を果たしたと考えられている。一方で、内在性レトロウイルスの活性化は、自己免疫疾患やがんなどの病態に関与する可能性も示唆されている。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

スペルミンをはじめとするポリアミンは、免疫細胞の過剰な活性化を抑制するなど重要な役割を持つ。体内合成は加齢で低下するが、食品から摂取可能。腸内細菌もポリアミン産生に関わるため、腸内細菌叢の維持も重要となる。納豆の熟成過程ではポリアミンが増加するという研究結果もあり、発酵食品はポリアミン摂取に有効と考えられる。免疫との関連では、オリゴ糖やお茶の成分も免疫向上に寄与する。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

スペルミンはポリアミンの一種で、老化抑制に関係する可能性がある物質です。摂取すると腸で分解されず血流に乗り、各器官へ運ばれます。ポリアミンは、特に高齢者で起こりやすい軽微な刺激による慢性炎症に対し、免疫細胞の過剰な活性化を抑制する働きがあります。また、糖や脂肪の代謝と蓄積を調整し、動脈硬化などを予防する効果も期待されます。ポリアミンの合成量は加齢と共に低下するため、食品からの摂取が重要になります。合成にはオルニチンというアミノ酸が関わっており、旨味成分の豊富な食品を摂取することで補給できます。免疫細胞の老化による活性化とポリアミン合成量の低下は、高齢者のウイルス感染重症化と関連付けられます。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

ビタミンC誘導体、特にアスコルビン酸グルコシドは、植物ウイルス感染症の軽減・遅延に効果がある。グルコースと結合したアスコルビン酸グルコシドは、植物体内でグルコースが外れてビタミンCとして作用する。ビタミンC自体は反応性が高く効果が持続しにくいが、誘導体化することで安定性と持続性が向上する。このため、食品添加物や化粧品にも利用されている。植物はビタミンCを合成するにも関わらず、外から散布することでウイルス感染が軽減される理由は、ビタミンCの局所的な濃度上昇や、誘導体化による作用機序の違いなどが考えられる。これは、亜鉛散布による秀品率向上と同様の課題と言える。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

高槻の水田でジャンボタニシ(スクミリンゴガイ)を発見。その駆除法として、天敵、トラップ、農薬の他、フルボ酸でイネを強化し食害を防ぐ方法や、水管理を徹底しジャンボタニシに除草をさせる方法が挙げられている。中でも注目されている農薬はリン酸第二鉄で、タニシに摂食障害を引き起こし、稲の肥料にもなるため初期生育に有効。つまり、土作りを徹底し、初期生育にリン酸第二鉄を与え、水管理を徹底することが重要。温暖化の影響で越冬生存率が増加しているため、対策の必要性が高まっている。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

レンゲ米の田では中干し時に土壌のひび割れ(クラスト)が発生しにくい。一般的に中干しは、土壌中の酸素不足による根腐れを防ぎ、有害ガス(硫化水素、アンモニアなど)を排出して発根を促進するとされる。しかし、レンゲによる土壌改良は、これらの有害ガスの発生自体を抑制するため、ひび割れが少なくても悪影響は小さいと考えられる。中干しには根の損傷や新たな根のROLバリア質の低下といったデメリットもあるため、レンゲ米栽培では従来の意義が薄れ、元肥設計の見直しなど新たな栽培体系の確立が求められる。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

イネの葉の色と、いもち病抵抗性の関係について、色素の観点から考察している。サクラネチンは、フラボノイドの一種で、いもち病菌に対する抗菌作用(ファイトアレキシン)を持つ。サクラネチンはナリンゲニン(フラバノン)のメチル化によって生成されると推測される。ナリンゲニンは酸化還元酵素によってアピゲニン(フラボン)にも変換される。アピゲニンは紫外線遮蔽の役割を持つ。葉の色が濃いイネは光合成が盛んで、アピゲニンなどのフラボノイドを多く含むが、いもち病に弱い。これは、葉の黒化によってサクラネチンのメチル化が阻害される、もしくはサクラネチンの相対的濃度が低下するなどの可能性が考えられる。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

葉色が濃いイネはいもち病に罹りやすいとされる。いもち病はカビが原因で、低温多湿で多発。菌は付着器でメラニンを蓄え、物理的にイネに侵入する。物理的侵入にもかかわらず、なぜ葉色が濃いと罹患しやすいのかという疑問に対し、葉の柔らかさやシリカ吸収の関連性を考察している。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

冬至にかぼちゃ、風邪予防にミカンが良いとされる所以を、カロテノイドβ-クリプトキサンチンに着目し解説。ビワやミカンはカロテノイドが豊富で、特にミカンをよく食べる日本人は血中β-クリプトキサンチン値が欧米人より高い。β-クリプトキサンチンは抗酸化作用があり、免疫グロブリン合成にも重要。糖度の高いミカンほど含有量も多い。真の免疫向上は、ミカンやビワといったカロテノイド豊富な果実の摂取による恒常性維持ではないかと考察。関連として亜鉛の重要性、かぼちゃの効能にも言及。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

ビワはβ-カロテンとβ-クリプトキサンチンが豊富で、ミカンに匹敵する感染症予防効果を持つ。β-カロテンは両端に水酸基(-OH)のない構造、β-クリプトキサンチンは片端に水酸基を持つ。これらのカロテノイドは体内でビタミンAに変換され、免疫機能の維持、抗酸化作用、細胞の健康維持に寄与する。特に粘膜を強化し、病原体の侵入を防ぐ効果が高い。健康維持のためにカロテノイドを積極的に摂取することは重要である。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

植物は紫外線対策としてカロテノイドを合成する。動物は摂取すると免疫維持に役立てる。カロテノイドはニンジンのβ-カロテンやトウモロコシのゼアキサンチンなど、黄色〜橙色の色素。光合成時の活性酸素除去、受粉のための昆虫誘引にも利用される。フィトエンを出発点に酵素反応でβ-カロテンが合成され、水酸基が付くとキサントフィルとなる。種類によって光の吸収波長が変わり、色が変化する。合成経路や蓄積器官、栽培による増加などは今後の課題。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

この記事は、カロテノイドの重要性を卵の黄身の色を例に挙げ、健康への効果を解説しています。鮮やかな黄身は人工的でなく、親鳥が雛にカロテノイドという有益な物質を与えている証拠だと述べています。カロテノイドとフラボノイドは、植物が紫外線から身を守るために獲得した抗酸化物質であり、人間が摂取することで同様の効果が得られると説明。具体的には、免疫細胞の保護や殺菌後の活性酸素除去に役立つことを学術論文を引用して示し、ウイルス感染症の重症化抑制にも繋がると推測しています。そして、作物におけるカロテノイド増加の方法を探るには、除草剤のような減少させる仕組みを調べるのが有効であり、PDS阻害剤のようなカロテノイド合成を阻害する除草剤の存在を例に挙げています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

農薬不要な野菜は、食害昆虫や病原菌への耐性向上のため香り化合物(二糖配糖体)を蓄積し、食味や香りを向上させる。青葉アルコール等の香気成分は健康にも良く、慢性疲労症候群の疲労に伴う機能低下を改善する効果も報告されている。野菜を咀嚼すると香り化合物が鼻腔に届き香りを認識するが、香り化合物は損傷を受けた際に揮発するため、咀嚼によって効率的に摂取できる。つまり、香り化合物を多く含む野菜は、虫や病気に強く農薬防除を必要としない。食害を受けにくく病気にもなりにくい野菜を育てるには、香り化合物の合成を高める草生栽培が有効である可能性がある。ウィルス流行等の脅威に対し、野菜の質向上、特に香り化合物に着目した品質向上が重要となる。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

美味しい野菜は虫に食われにくい、という論理を香気成分から解説した記事です。植物は害虫や病原菌から身を守るため、青葉アルコールなどの香気成分を生成します。この香気成分は野菜の味や香りを良くする重要な要素です。つまり、食味の優れた野菜は、害虫に強い傾向があると言えます。「虫に食われる野菜は安全でおいしい」という通説は誤りで、香気成分を持つ野菜こそ高品質で美味しい可能性が高いのです。ただし、農薬使用の是非については別の記事で議論されています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

ミヤコグサの黄色色素ケルセチンは、ハチミツにも含まれ、様々な健康効果を持つ。研究によると、ケルセチンは抗炎症作用、抗うつ作用、筋萎縮抑制効果を示す。摂取されたケルセチン配糖体は体内でグルコースが外れ、グルクロン酸抱合を受けてマクロファージに作用する。植物色素は紫外線防御のために発達し、人体にも有益だ。ウィルス関連の話題が多い現在、植物色素の知見は重要性を増している。ケルセチンは自然免疫を高める可能性も示唆されている。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

秀品率向上には、植物の生育に必須な微量要素である亜鉛の適切な供給が新たな課題となっている。亜鉛欠乏は生育不良や収量低下を引き起こすため、土壌診断に基づいた施肥設計が重要だが、土壌への亜鉛供給だけでは植物への吸収効率が悪く、効果的な対策とは言い難い。葉面散布も有効だが、散布時期や濃度、製剤の違いによって効果にばらつきが生じる。そこで注目されているのが、キレート剤を用いた亜鉛供給や、光合成細菌などの微生物を利用した吸収促進技術である。これらの技術により、植物体内の亜鉛濃度を高め、秀品率向上に繋げる試みが進められている。しかし、最適な施用方法やコスト面など、実用化に向けた更なる研究開発が必要とされている。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

免疫向上に重要な亜鉛は、免疫細胞の活性化や抗体産生に不可欠。しかし、現代人は慢性的な亜鉛不足に陥りやすい。亜鉛の摂取源として、牡蠣や牛肉、チーズなどが挙げられるが、糠にも豊富に含まれている。糠漬けは発酵食品でもあり、GABAの産生も期待できるため、免疫向上に役立つ可能性がある。GABAは塩味成分であり、減塩にも繋がる。さらに、糠には銅も含まれ、亜鉛と銅は協調して免疫機能をサポートする。よって、糠漬けは亜鉛、銅、GABAを同時に摂取できる優れた食品と言える。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

GABAを多く含む食品を探している著者は、味噌に着目するも、一般的な味噌は塩分濃度が高いためGABA生成菌が生育できず、GABA含有量は低いと知る。GABAを含む味噌が将来的に市販される可能性は示唆されているものの、現状ではGABA摂取源としては不向き。茶葉や玄米の発酵/発芽でGABAが増える例もあることから、他の発酵食品、特にすぐき、キムチ、ぬか漬けにGABAが含まれる可能性を考察し、味噌とぬか漬けの塩分濃度の比較に言及している。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

ストレスは交感神経を活性化し、カテコラミン分泌を促す。カテコラミンはT細胞(細胞性免疫)を抑制するため、ウイルス感染への抵抗力が低下する。睡眠不足も交感神経優位につながるため、免疫力低下の原因となる。一方、GABAは神経細胞に抑制的に働き、睡眠の質向上に繋がる。つまりGABA摂取は交感神経の鎮静化を促し、結果的に細胞性免疫の抑制を軽減、ウイルスへの抵抗力維持に貢献する可能性がある。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

この記事では、乳酸菌摂取による免疫向上効果についての疑問が提示されています。乳酸菌摂取でIgA産生が増加するという研究結果を元に、発酵食品が免疫向上に良いとされる風潮に疑問を呈しています。著者は、抗体は特定の抗原にのみ作用するため、乳酸菌に対するIgA増加が他の病原体への抵抗力向上に繋がるかは不明だと指摘。記憶B細胞の活性化についても、新型ウイルスには効果がないため、発酵食品の免疫向上効果を断言するのは早計だと主張しています。ただし、発酵食品の効果を否定しているわけではなく、視点のずれを修正する必要性を訴えています。免疫向上には亜鉛、グルタチオン、オリゴ糖なども重要であると補足し、関連研究へのリンクも掲載しています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

乳酸菌K15摂取が免疫グロブリンA(IgA)産生を活発化させるメカニズムに関する研究によると、乳酸菌が腸に届くと樹状細胞がそれを認識し、唾液中IgA産生を促進する。IgAは細菌に対してはオプソニン化により好中球の働きを活発化し、ウイルスに対しては中和抗体として感染を防ぐ。しかし、この研究だけで乳酸菌摂取の有効性を断定するのは早計である。抗体の特徴である獲得免疫の観点から更なる検証が必要となる。獲得免疫の働きを理解した上で、改めてこの研究結果を考察する必要がある。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

腸内細菌叢、特にバクテロイデス・テタイオタオミクロンは、腸管上皮細胞の糖鎖末端のフコースを利用する。フコースが不足すると宿主細胞にシグナルを送り、フコースを含む糖鎖(フコシル化糖鎖)の産生を促す。フコシル化糖鎖は食品成分と相互作用し、消化に影響すると考えられる。ストレスによりフコシル化糖鎖が減少すると、この相互作用が阻害され、消化吸収に問題が生じる可能性がある。また、フコシル化糖鎖はNK細胞の活性化にも関与し、ウイルス感染防御に重要な役割を果たす。つまり、腸内細菌とフコシル化糖鎖は、消化機能と免疫機能の両方に影響を及ぼす可能性がある。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

腸内細菌は、腸管上皮細胞の糖鎖末端にあるシアル酸を資化し、特にウェルシュ菌のような有害菌はシアル酸を分解することで毒性を高める。ビフィズス菌もシアル酸を消費するが、抗生剤投与で腸内細菌叢のバランスが崩れると遊離シアル酸が増加し、病原菌増殖のリスクが高まる。シアリダーゼ阻害剤は腸炎を緩和することから、有害菌ほどシアル酸消費量が多いと推測される。ゆえに、ビフィズス菌を増やし、糖鎖の過剰な消費を防ぐことが重要となる。さらに、日本人の腸内細菌は海苔の成分であるポルフィランを資化できることから、海苔の摂取も有益と考えられる。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

記事は、ウイルス感染における糖鎖の役割と免疫の関係について解説しています。ウイルスは細胞表面の糖鎖を認識して感染しますが、糖鎖は免疫システムにも関与しています。特に、糖鎖末端のシアル酸は感染や免疫回避に影響を与えます。

ウェルシュ菌などの細菌はシアリダーゼという酵素でシアル酸を切り離し、毒素の受容体を露出させたり、遊離シアル酸を菌表面に纏うことで免疫を回避します。そのため、腸内細菌叢においてウェルシュ菌を優勢にさせないことが重要であり、オリゴ糖の摂取が有効です。

麹菌が生成する希少糖コージビオースは腸内細菌叢を改善する効果があり、発酵食品の摂取が免疫向上に繋がると考えられます。ただし、原料の大豆の品質や微量栄養素の含有量も重要であるため、発酵食品であれば何でも良いというわけではありません。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

野菜の旨味成分としてGABAが注目されている。GABAは抑制性の神経伝達物質で、リラックス効果や血圧低下作用などが知られている。グルタミン酸脱炭酸酵素(GAD)によってグルタミン酸から変換されるGABAは、トマトや発芽玄米などに多く含まれる。特にトマトでは、成熟過程でGABA含有量が急増する品種も開発されている。茶葉にもGABAが多く含まれ、旨味成分として機能している。GABAは加工食品にも応用されており、GABA含有量を高めた醤油などが販売されている。健康効果と旨味成分としての両面から、GABAは食品分野で重要な役割を担っている。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

免疫向上に重要な亜鉛は、好中球の活性酸素産生やDNA合成に関与し、不足すると免疫機能が低下する。好中球はペルオキシダーゼ酵素群を用いて活性酸素を生成し病原体を殺菌するが、この酵素の補酵素にはNADPHやヘムが必要となる。NADPHは光合成の明反応で生成され、ヘムはアミノレブリン酸から合成される。これらの経路は植物の光合成や活性酸素の制御機構と類似しており、葉緑素豊富な春菊は亜鉛などの微量要素も豊富で免疫向上に良いと考えられる。ただし、マンガン欠乏土壌で育った野菜は効果が期待できないため、土壌の質にも注意が必要。ウイルス感染時は、好中球ではなくナチュラルキラー細胞によるアポトーシス誘導が主であり、そこでも活性酸素が重要な役割を果たす。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

自然免疫、特に好中球の機能向上に有効な食品を探る記事。好中球は活性酸素(次亜塩素酸、スーパーオキシド、過酸化水素)を産生し殺菌するが、その生成に関わる酵素の補酵素や活性酸素の過剰産生による弊害、スーパーオキシドから過酸化水素への変換メカニズムが不明点として挙げられる。活性酸素の産生と恒常性維持に関わる栄養素を含む食品、特に生鮮野菜の重要性が示唆されている。ただしウイルス感染時には好中球ではなくNK細胞が活躍するため、対策は異なる。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

過酸化水素は好中球が体内に侵入した細菌類を殺菌する際に、活性酸素の一種として生成されます。好中球は細菌を認識し、取り込み、活性酸素、過酸化水素、次亜塩素酸、加水分解酵素などを用いて殺菌します。殺菌後の好中球は死亡し、膿となります。活性酸素の過剰発生はウイルス感染後の重症化に繋がるため、好中球の働きと食生活による免疫向上には関連性がありそうです。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

ウイルス感染症の報道は致死率や感染地域に偏り、恐怖を煽る。ウイルス自体に毒性はなく、重篤化はサイトカインストームと呼ばれる免疫の過剰反応による。免疫には侵入者への攻撃と恒常性維持の機能があり、サイトカインストームは恒常性の破綻を示唆する。報道では免疫「向上」=攻撃力向上ばかりが強調されるが、本当に重要なのは恒常性維持であり、免疫システム全体の理解が必要。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

免疫向上に野菜スープが良いという記事をきっかけに、活性酸素抑制に重要なグルタチオンに着目し、二価鉄と共に豊富に含む食材として春菊を推している。春菊は葉緑体周辺に二価鉄とグルタチオンが多く、β-カロテンも豊富。コマツナではなく春菊を選んだ理由は、菌根菌がつかないコマツナは微量要素が不足しがちで、キク科の春菊は病気に強く殺菌剤の使用量が少ないため。殺菌剤が少ないことは、虫による食害被害の増加を抑えるなど、様々な利点につながる。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

免疫力向上に亜鉛が重要だが、現代の農業 practices が土壌の亜鉛欠乏を招き、人体への供給不足につながっている。慣行農法におけるリン酸過剰施肥、土壌への石灰散布などが亜鉛欠乏の要因となる。また、殺菌剤の過剰使用は菌根菌との共生を阻害し、植物の亜鉛吸収力を低下させる。コロナ感染症の肺炎、味覚障害といった症状も亜鉛欠乏と関連付けられるため、作物栽培における亜鉛供給の改善が急務である。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

現代社会における食生活の変化や土壌の劣化により、慢性的な亜鉛不足が懸念されている。亜鉛は免疫機能に重要な役割を果たしており、不足すると免疫異常などを引き起こす。亜鉛はタンパク質合成に関与するため、免疫グロブリンの生成にも影響すると考えられる。土壌中の亜鉛減少や海洋の栄養不足により、食物からの亜鉛摂取は困難になっている可能性がある。免疫力向上の観点からも、亜鉛摂取の重要性が高まっている。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

緑茶に含まれるカテキンは、インフルエンザなどのウイルスに吸着し感染を予防する効果がある。ウイルスは非生物で、宿主細胞の器官を乗っ取って増殖する。宿主細胞表面の糖鎖をウイルスが認識することで感染が成立する。カテキンはウイルスのスパイクタンパクを封じ、この認識プロセスを阻害すると考えられる。しかし、カテキンは体内に留まる時間が短いため、日常的に緑茶を摂取する必要がある。緑茶の甘みが少ない、苦味と渋みのバランスが良いものが効果的と考えられる。ウイルスは自己増殖できないため、特効薬がない。mRNAワクチンは、体内で無毒なスパイクタンパクを生成させ、抗体生成を誘導する新しいアプローチである。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

京葱SAMURAI株式会社の勉強会で、秀品率向上のための講義を行いました。近年、菌根菌研究の進展により、殺菌剤の使用が虫の食害を増やし、結果的に病気の感染リスクを高める可能性が示唆されています。講義では、殺菌剤を極力使わない方法や、使用せざるを得ない場合の作物ケア、ヨトウ虫対策における殺菌剤の影響について解説しました。

具体的には、殺菌剤が土壌の菌類生態系を乱し、植物の抵抗力を弱めることで害虫の増加につながる可能性、そして害虫による傷口から病原菌が侵入しやすくなる悪循環について説明しました。ヨトウ虫対策においても、殺菌剤の影響に着目することで新たな解決策が見つかる可能性を示唆しました。この講義が、生産者の秀品率向上に貢献することを願っています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

本記事は2019年末の振り返りとして、「食と健康」の知見を農業の肥培管理に応用し、秀品率向上を目指した取り組みを報告します。高齢化社会の医療費高騰や健康寿命延伸といった社会課題を背景に、農薬削減、食味・栄養価向上を両立する栽培方法を模索。具体的には、野菜の美味しさと健康の関係、発酵食品の製造技術からのヒント、そして菌根菌の重要性を探求しました。また、殺菌剤の使用が虫害増加に繋がる可能性を指摘し、農薬削減が品質向上に不可欠であると結論付け、持続可能で高品質な農業の実現への道筋を示唆しています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

トレハロースはグルコースが結合した二糖で、還元性を持たない。水分子と相性が良く、保湿性向上や凍結・解凍時の離水防止に効果がある。タンパク質の変性を抑え、保存性を高める作用も確認されている。植物がトレハロースを得ると乾燥耐性が向上するのもこのためと考えられる。これらの特性は、食品保存や医療など様々な分野で応用されている。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

ボカシ肥作りにおいてトレハロース添加の効果について考察している。トレハロースは微生物が生成する糖であり、食品加工では冷凍耐性を高めるために用いられる。ボカシ肥作りにおいても冬季の低温による発酵への悪影響を防ぐ目的で添加される可能性がある。しかし、米ぬか等の材料が低糖状態かは不明であり、経験的に発酵が停止したこともないため、添加は不要と判断。一方で、植物へのトレハロースの効果に着目し、トレハロースを多く含む可能性のある廃菌床堆肥の有効性についても言及している。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

ブルーチーズに含まれるラウリン酸に着目し、農薬削減の可能性を探る記事。ブルーチーズのカビ、ペニシリウム・ロックフォルティは土壌に普遍的に存在し、ラウリン酸を生成する。ラウリン酸は菌根菌の成長を促進し、植物の害虫抵抗力を高める一方、ピロリ菌のようなグラム陰性細菌の生育を阻害する。つまり、土壌中でペニシリウム・ロックフォルティが優勢になれば、ラウリン酸の抗菌作用により軟腐病菌や青枯病菌を抑え、同時に菌根菌を活性化させて植物の害虫耐性を向上させ、殺虫剤や殺菌剤の使用量削減に繋がる可能性がある。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

殺菌剤の使用はAM菌に影響を与え、植食性昆虫の被害を増大させる。AM菌の成長はラウリン酸で促進されるが、ラウリン酸含有量は植物種や組織で異なる。ブルーチーズは牛乳より遥かに多いラウリン酸を含み、これはペニシリウム・ロックフォルティによる熟成の影響と考えられる。他のチーズでは、ペニシリウム・カメンベルティやプロピオン酸菌はラウリン酸を減少させる可能性がある。つまり、AM菌の増殖、ひいては植物の耐虫性を高めるラウリン酸産生には、特定のペニシリウム属菌が関与していると考えられる。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

土壌の深層に潜む病原菌、特に青枯病菌や軟腐病菌は、嫌気性のため酸素が少ない環境で生存できる。深く耕すとこれらの菌が表層に上がるが、それが活発化につながるかは不明。土壌消毒剤は深層の青枯病菌には効果がないという報告もあり、深層の病原菌が感染に影響するなら、薬剤消毒は無意味となる可能性も示唆されている。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

ヨトウガの幼虫対策として、殺虫剤以外の方法を検討。植物ホルモンであるジャスモン酸は食害虫の消化酵素を阻害する効果があるが、農薬としては多くの作物で使用できない。そこで、植物の抵抗性を高める「全身誘導抵抗性」に着目。特に、根圏微生物との共生によって誘導される抵抗性は、葉が食害されなくても発動する。そのため、発根量を増やし、土壌微生物との共生を促すことが重要となる。具体的な方法としては、草生栽培の効率化などが挙げられる。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

アザミウマの食害を軽減するために、ジャスモン酸の活用が有効である。シロイヌナズナを用いた研究では、ジャスモン酸を事前に散布することで、アザミウマの食害が大幅に減少した。これは、ジャスモン酸が植物の誘導防御を活性化し、忌避物質であるイソチオシアネートの合成を促進するためである。ジャスモン酸はα-リノレン酸から合成される植物ホルモンであり、べと病や疫病の予防にも効果が期待される。ただし、環境ストレス下ではジャスモン酸の効果が低下する可能性があるため、栽培環境の管理も重要となる。他の作物でも同様のメカニズムが期待されるため、食害および病害予防にジャスモン酸の活用は有効な手段となり得る。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

香川照之氏の「人間よ、昆虫から学べ」を主題に、作物の病気予防は殺菌剤ではなく昆虫を意識した予防が鍵だと説く。畑で病気が蔓延すると殺菌剤で止めるのは難しいため、感染経路を潰す予防が不可欠と指摘。特に、病原菌の侵入経路であるアザミウマ等の昆虫による食害穴対策が重要だ。マルチムギで天敵を増やす等、昆虫の生態活用によるアザミウマ防除が有効であり、今後の農業では昆虫への理解と活用が病気予防に不可欠と結ぶ。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

こと京都株式会社の社内研修で、病気についての講演を行いました。農薬の作用メカニズムや、病気の感染経路、早期発見の重要性などを説明しました。参加者には、病気が発生した畑の次作について考えてもらう機会を設け、施肥設計の重要性を共有しました。講演内容は、殺菌剤の誤解されがちな作用、病気予防の重要性、そして発生後の対策に重点を置いています。京都農販の木村氏も葉枯病への対策について補足説明を行いました。詳細な内容は京都農販日誌に掲載されています。また、関連として酸素供給剤の可能性や京都市内の出来事に関する記事も紹介されています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

こども園で見たカブトムシの蛹が白く、羽化後に黒くなるのを見て、筆者は黒色の色素に疑問を抱きました。検索の結果、その色素は「メラニン」であることが判明。メラニンはチロシンからL-ドパを経て合成され、外骨格に蓄積されます。これは単に色を決めるだけでなく、昆虫が傷害や感染を受けた際の防御機能も担っており、黒っぽい昆虫の外骨格にはフェノール性化合物が蓄積されていると言えます。今後は、死骸のメラニンが土に還る過程に興味が持たれています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

ウィルス感染症への正しい恐怖を持つには、十分な知見が必要です。ウイルスは変異しやすく、感染経路や重症化リスクも多様で、未知のウイルスも存在します。過去の感染症の歴史から学ぶことは重要ですが、現代社会の構造変化やグローバル化は新たな感染症リスクを生みます。そのため、過去の経験だけで未来の感染症を予測することは困難です。正確な情報収集と科学的根拠に基づいた対策、そして未知への備えが重要です。過剰な恐怖に陥ることなく、冷静な対応と適切な知識の習得が、ウイルス感染症への正しい恐怖へと繋がります。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

「これからの微生物学」を読んだ著者は、最新の知見を元に軟腐病について調べている。本稿では、軟腐病に関わる前にクオラムセンシングを解説する。クオラムセンシングとは、細菌が同種の菌の密度を感知し、物質産生を制御する機構である。細菌は常にクオルモンという物質を分泌し、その濃度で菌密度を認識する。低濃度では病原性物質を合成しないが、高濃度では仲間が多いと判断し、宿主への攻撃を開始する。クオルモンは菌種ごとに異なり、病原菌だけでなく有用菌にも見られる。次回は、このクオラムセンシングを踏まえ、細菌由来の植物病害について解説する。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

β-カロテンなどのカロテノイドは、植物性食品に含まれるプロビタミンAとして摂取される。小腸でβ-カロテンは2分子のレチノール(ビタミンA)に変換され、肝臓に貯蔵される。ビタミンAは、眼の桿状体細胞でロドプシンという視色素の構成成分となり、視覚に重要な役割を果たす。ビタミンAが不足すると夜盲症などを引き起こす。また、免疫機能の維持にも関与し、欠乏すると感染症にかかりやすくなる。かぼちゃはβ-カロテンを豊富に含むため、風邪予防に効果的と言える。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

京都北部舞鶴の土壌・水質に関する考察記事です。

グローバック栽培を含む水耕栽培では、原水のpH調整が重要とされます。舞鶴の一部施設では、背後の山が塩基性の斑れい岩地質であるため、原水pHが7.5と高い事例が報告されました。これは、塩基性火成岩に含まれる鉱物がpHを高める可能性を示唆します。

また、この塩基性火成岩地域ではカリウムを含む鉱物が少ないため、露地栽培の土壌分析でカリウム不足の傾向が見られます。栽培者は、川の水からのミネラル供給を考慮しつつも、カリ肥料の意識的な投入が重要であると指摘しています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

食用キノコ由来のストロビルリン系農薬アゾキシストロビンは、真核生物のミトコンドリア複合体Ⅲを阻害しATP合成を阻害することで殺菌効果を発揮する。しかし、代替酵素の存在により完全な死滅は難しく、植物の防御反応であるフラボノイドによる活性酸素除去阻害のサポートが必要となる。つまり、ストロビルリン系農薬は単体での殺菌効果は限定的で、植物の免疫力を高めるポリフェノール合成促進や、植物体内での活性酸素除去を担うグルタチオンとの併用により効果を発揮する。バクテリアやアーキアには効果がない点にも注意が必要である。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

ショウガの根茎腐敗病は、卵菌類(フハイカビ)によるもので、根茎が腐敗する。卵菌類はかつて菌類とされていたが、現在ではストラメノパイルという原生生物に分類される。細胞壁にキチンを含まないため、カニ殻肥料によるキチン分解促進や、キチン断片吸収による植物免疫向上といった、菌類対策は効果がない可能性がある。卵菌類はかつて色素体を持っていた藻類であった可能性があり、この情報は防除対策を考える上で重要となる。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

ツユクサ亜網の植物は、一次細胞壁にフェニルプロパノイドを持つという珍しい特徴を持つ。フェニルプロパノイドは通常、リグニン合成に利用される物質であり、二次細胞壁に存在する。銅欠乏が見られるミカン畑跡地でマルバツユクサが優先種となっていることから、ツユクサの一次細胞壁におけるフェニルプロパノイドの存在と、銅欠乏土壌との関連性が示唆される。銅はフェニルプロパノイドの重合に関与するため、ツユクサは銅欠乏土壌でも生育できるよう、一次細胞壁に重合前のフェニルプロパノイドを蓄積している可能性がある。この現象は、ツユクサが土壌環境に適応した結果なのか、偶然なのかはまだ不明だが、ツユクサが土壌の状態を示す指標となる可能性を秘めている。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

有機栽培畑で、作物を食害する鱗翅目の幼虫が白い菌糸に覆われる現象が報告され、筆者はその姿が昆虫病原糸状菌による「カイコの白きょう病」に酷似していると指摘します。この菌は森や農耕地の土壌に普遍的に存在し、カイコの養蚕には甚大な被害をもたらす一方で、「ボーベリア バシアーナ」剤として生物農薬にも活用されています。筆者は、この昆虫病原糸状菌の生態解明が、ヨトウなどの害虫対策に新たな活路を開く可能性を示唆し、過去にミイラ化したイモムシも同様の菌によるものだったかもしれないと考察しています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

サナギタケ由来の物質コルジセピンは、抗腫瘍効果を持つ。コルジセピンはアデノシンと構造が酷似しており、ガン細胞のDNA複製時にアデノシンの代わりに取り込まれる。しかし、コルジセピンはアデノシンとは異なり3'位にヒドロキシ基を持たないため、DNAの二重螺旋構造が不安定化し、ガン細胞の増殖が抑制される。興味深いことに、コルジセピンは正常細胞や有益な微生物には影響を与えない選択的増殖抑制作用を示す。これは、昆虫に寄生するサナギタケが、宿主の防御反応に対抗するために産生した物質であるコルジセピンが、昆虫の細胞増殖のみを阻害するよう進化したためと考えられる。実際に、昆虫に感染したサナギタケの子実体の方が、人工培養されたものよりもコルジセピンを高濃度で含む。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

ライムギは麦角菌に感染しやすく、菌が産生する麦角アルカロイドにより麦角中毒を引き起こす。中毒症状は壊疽型と痙攣型に分類され、深刻な健康被害をもたらす。中世ヨーロッパでは「聖アントニウスの火」と呼ばれ恐れられた。現代では品種改良や栽培管理により麦角中毒は減少したが、ライムギは依然として麦角菌の宿主となる可能性がある。家畜への飼料にも注意が必要で、感染したライムギは家畜にも中毒症状を引き起こす。そのため、ライムギの栽培・利用には麦角菌への感染リスクを考慮する必要がある。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

ヨトウムシの食害が深刻な中、グラスエンドファイトという菌類に着目した。内生菌の一種であるグラスエンドファイトに感染したホソムギ(イタリアンライグラス)は、ヨトウムシの生育を抑制する効果があることが『基礎から学べる菌類生態学』で紹介されている。ヨトウムシは種類によってはイネ科を摂食しないため、全てのヨトウ対策に有効かは不明だが、イタリアンライグラス周辺を産卵場所としない可能性があり、幼虫の大移動を防げるかもしれない。農業への応用はまだ研究段階だが、グラスエンドファイトに関する翻訳本でさらに詳しく調べてみる。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

バリダマイシンAは菌のトレハロース分解酵素を阻害する農薬である。トレハロースは高ストレス環境下で菌がグルコースから合成し、タンパク質の安定化に利用する。普段はエネルギー源であるグルコースを、ストレス下では安定化のためにトレハロースに変換し、ストレスから解放されると分解して再びグルコースに戻す。バリダマイシンAはこの分解を阻害することで、菌を餓死させる。

しかし、菌にとって低ストレス環境下ではトレハロースは合成されないため、バリダマイシンAの効果は疑問視される。作物感染時は、作物の防御反応により菌にとって高ストレス環境となる可能性が高いため、バリダマイシンAは有効と考えられるが、低ストレス環境下での効果は不明である。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

アーバスキュラ菌根菌は、リン酸などの養分吸収を助けるため、共生関係を築ける環境作りが重要。土壌に水溶性養分や糖分が多いと共生しにくいため、過剰な施肥は避けるべき。ネギの菌根菌はネギだけでなく緑肥とも共生するため、除草剤で全て除去するのではなく、通路などに緑肥を栽培すると共生菌が増加。クローバーの根圏は共生菌が豊富との報告もあり、緑肥は土壌の物理性改善だけでなく肥料効率向上にも貢献する可能性がある。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

アーバスキュラ菌根菌、特にグロムス菌門は、多くの陸上植物と共生関係を築き、アーバスキュラ菌根を形成する。宿主植物の根よりも細く長い菌糸を伸ばし、リン酸などの養分吸収を促進する。また、感染刺激により植物の免疫機能を高め、病原菌への抵抗性を向上させる「ワクチン効果」も持つ。乾燥や塩害への耐性も向上する。しかし、植物にとって共生は負担となるため、養分が豊富な環境では共生関係は形成されにくい。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

植物は銅を利用して難分解性有機物リグニンを合成し、自らを害虫や病原菌から守る。キノコは銅を利用してリグニンを分解する。廃菌床はキノコ栽培後の培地で、キノコが生え終わった後もリグニン分解のポテンシャルが残っている。これを土壌に混ぜ込むことで、土壌はフカフカになり、植物の側根や毛細根の生育が促進される。さらに、廃菌床に残存する銅を作物が吸収することで、植物はより強くなり、病害虫への抵抗力が高まる。この一連の流れは、銅を介した植物とキノコのリグニンをめぐる攻防の延長線上にあると言える。ボルドー液のような銅製剤は、このメカニズムを応用した農薬である。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

非殺虫性バチルス・チューリンゲンシス(Bt)がヒトの癌細胞を選択的に破壊する可能性が研究されている。Btは通常、特定の昆虫に毒性を示すタンパク質を生成するが、一部の非殺虫性Bt菌株も同様の機構でヒトの癌細胞に影響を与えることが示唆されている。これらの菌株は、癌細胞の膜に結合し、細胞内に孔を形成、細胞死を誘導する。特に、白血病、大腸癌、乳癌細胞への効果がin vitroで確認されている。Btの毒素は哺乳類の消化管では分解されるため、安全性も期待される。しかし、更なる研究が必要であり、臨床応用には至っていない。この研究は、新たな癌治療法開発への期待を抱かせる。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

サツマイモの表面にできる青黒い傷と苦味について、その原因物質が猛毒のイポメアマロンの可能性があることが解説されています。ドクダミの抗菌性に関する論文をきっかけに、サツマイモに含まれる生理活性物質、特に傷ついた際に生成されるイポメアマロンの毒性に着目しています。サツマイモはヒルガオ科で、アサガオの種子と同様に幻覚作用を持つ物質も含むとされています。苦味は危険を察知する能力と関連するため、イポメアマロンによる苦味は毒性への警告である可能性が示唆されています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

バリダマイシンAは、糸状菌の細胞壁合成を阻害する抗生物質農薬で、うどんこ病に高い効果を示す。耐性菌出現リスクが低いとされ、有機JASで使用可能なため注目されている。しかし、うどんこ病菌の細胞壁合成に関わる酵素の遺伝子に変異が生じると抵抗性を獲得してしまう。そこで、バリダマイシンAと他の作用機構を持つ農薬を組み合わせることで、耐性菌出現リスクを低減し、持続的な防除効果を目指す研究が進められている。他の農薬との混合散布やローテーション散布は、うどんこ病の防除において重要な戦略となる。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

漫画『もやしもん』を参考に、土壌中の微生物、特に日和見菌の振る舞いについて解説しています。日和見菌は環境に応じて有益菌にも有害菌にも加担する性質があり、土壌環境が良い方向にも悪い方向にも一気に傾ける力を持っています。このため、未熟堆肥の利用は、熟成が進むか病気が蔓延するかの賭けとなる可能性があります。

記事は、殺菌剤の使用は土壌環境の改善後に行うべきだと主張しています。なぜなら、殺菌剤の使用によって有害菌が耐性を得て、それが日和見菌に水平伝播した場合、深刻な事態を招く可能性があるからです。土壌環境の改善を優先することで、日和見菌を有益な方向に導き、健全な生育環境を維持することが重要です。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

細菌はプラスミドを通じて抗生物質耐性遺伝子などの情報を共有し、集団全体の生存率を高める。プラスミドは染色体とは別に存在するDNAの環で、接合と呼ばれるプロセスで他の細菌に伝達される。これは遺伝子の水平伝播と呼ばれ、異なる種間でも起こりうるため、耐性遺伝子の急速な拡散につながる。一方、プラスミドの維持にはエネルギーが必要なため、抗生物質が存在しない環境では、耐性遺伝子を持つプラスミドは失われることもある。このため、過去に使用されなくなった抗生物質が再び効果を持つ可能性がある。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

植物の細胞壁成分リグニン合成は、複数の金属酵素が関わる複雑な過程である。リグニンモノマー(モノリグノール)はペルオキシダーゼ(鉄)もしくはラッカーゼ(銅)により酸化され、重合を繰り返してリグニンになる。モノリグノールはベンゼン環を持ち、フェニルプロパノイドに分類される。フェニルプロパノイドは芳香族アミノ酸であるフェニルアラニンから合成され、その前段階として光合成(マンガン、鉄が必要)や、シロヘム(鉄)が関与するアミノレブリン酸合成経路が重要となる。このように、リグニン合成は鉄、銅、マンガン等の金属、そして光合成産物が必須である。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

京都八幡の渋谷農園産のイチゴ「京の雫」は、ヘタまで鮮やかな紅色で、カットしても中まで赤い。この色の鮮やかさは、美味しさだけでなく、栽培時のストレス軽減と養分の余剰を示唆している。鳥が種を運ぶのに十分な色素量を超えて、果実全体に色がついているのは、質の高い栽培管理の結果だろう。では、この色素の成分や合成の仕組みとは何か?という疑問が湧く。

「植物は痛みを感じた時にグルタミン酸を用いて全身に伝えている」の要約は下記の通り。

植物は動物のような神経系を持たないが、傷つけられるとグルタミン酸が防御シグナルとして全身に伝わる。グルタミン酸は動物の神経伝達物質としても知られる。研究では、蛍光タンパク質でグルタミン酸の動きを可視化し、毛虫にかじられた際にグルタミン酸がカルシウム波を介して葉から葉へと伝達されることを確認。このシグナル伝達は、防御ホルモンであるジャスモン酸の増加を促し、植物の防御反応を活性化させる。この発見は、植物の高度な情報伝達システムの理解に貢献する。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

作物の病原性細菌は、クオラムセンシング(QS)と呼ばれる細胞間コミュニケーション機構を用いて、集団密度を感知し、協調的に病原性を発揮する。QSは、シグナル分子であるオートインデューサー(AI)の濃度変化によって制御される。AI濃度が一定閾値を超えると、細菌集団はバイオフィルム形成、毒素産生、運動性制御など、様々な病原性因子を一斉に発現し、植物に感染する。

軟腐病菌は、N-アシルホモセリンラクトン(AHL)と呼ばれるAIを利用したQSシステムを持つ。AHLの産生を阻害することで、軟腐病菌の病原性を抑制できる可能性がある。また、植物側も細菌のQSを妨害する機構を備えている場合があり、これらを活用した新たな病害防除法の開発が期待されている。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

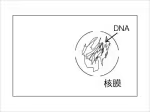

記事は、放線菌が土壌にとって有益な理由を、菌と細菌の違いを対比しながら解説しています。放線菌は好気性環境で増殖し、カビのキチン質を分解、さらに細菌に効く抗生物質を生成するため、土壌環境のバランスを整えます。菌は多細胞生物(例:カビ、キノコ)、細菌は単細胞生物と定義づける一方で、単細胞の酵母は菌に分類されるという例外も提示。これは細胞核の有無による違いで、菌はDNAが核膜に包まれていますが、細菌には核膜がありません。この構造の違いが、細菌に選択的に作用する抗生物質開発の基盤となっています。放線菌も細菌の一種であり、自身と異なる構造を持つ細菌を抑制することで、土壌環境の調整に貢献していることを示唆しています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

ネギの軟腐病原因菌エルビニア・カロトボーラは、グラム陰性の細菌です。グラム陰性菌は細胞壁が薄いため、乾燥には弱い一方で、増殖が非常に速いという特徴を持ちます。このため、一度作物が感染すると殺菌剤の効果が追い付かず、薬効が期待しにくいという課題があります。記事では、エルビニア・カロトボーラの「乾燥に弱い」という特性を活かした予防策を提案。具体的には、排水性を高め、水浸しを避ける土壌環境を整備することで、菌の増殖を抑え、作物自体を強くすることが重要だと強調しています。これにより、軟腐病の発症を未然に防ぐアプローチが有効であると解説しています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

植物はサリチル酸(SA)というホルモンで病原体への防御機構を活性化します。SAは病原体感染部位で生合成され、全身へシグナルを送り、抵抗性を誘導します。この抵抗性誘導は、病原関連タンパク質(PRタンパク質)の蓄積を促し、病原体の増殖を抑制します。PRタンパク質には、病原体の細胞壁を分解する酵素や、病原体の増殖を阻害する物質などが含まれます。SAは、植物免疫において重要な役割を果たす防御ホルモンです。プロベナゾールはSAの蓄積を促進し、植物の防御反応を高めます。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

植物は、病原菌などから身を守るため、サリチル酸とジャスモン酸という2つのホルモンを使い分けています。サリチル酸は、主に細菌やウイルスなどの病原体に対する防御に関与し、PRタンパク質などの抗菌物質の産生を促します。一方、ジャスモン酸は、昆虫の食害や細胞傷害などに対する防御に関与し、プロテアーゼインヒビターなどを産生して防御します。これらのホルモンは、それぞれ異なる防御機構を活性化しますが、互いに拮抗作用を持つため、バランスが重要です。つまり、サリチル酸系の防御機構が活性化すると、ジャスモン酸系の防御機構が抑制されるといった具合です。そのため、特定の病害対策として一方のホルモンを活性化させると、他の病害に対して脆弱になる可能性があるため、注意が必要です。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

植物の免疫機構において、ペプチドの一種であるシステミンがホルモン様の役割を果たす。傷害を受けた植物はシステミンを合成し、他の器官へ輸送する。システミンを受容した細胞は防御ホルモンであるジャスモン酸を合成し、殺傷菌に対する防御応答を開始する。これは、生きた細胞に寄生する菌に対するサリチル酸とは異なる機構である。システミンや防御タンパク質の合成にはアミノ酸が利用され、ジャスモン酸合成にもアミノ酸から作られる酵素が関与するため、植物の免疫においてアミノ酸は重要な役割を担っていると言える。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

植物ホルモンのサリチル酸は、病原菌感染時に植物体内で合成され、免疫応答を誘導するシグナル分子として働く。サリチル酸はフェニルアラニンまたはコリスミ酸から生合成される。病原菌侵入時に増加し、防御機構を活性化する酵素群の合成を促す。また、メチル化により揮発性となり、天敵を誘引したり、近隣植物の免疫を活性化させる可能性も示唆されている。この作用はプラントアクティベーターという農薬にも応用されている。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

イチゴハウスで受粉のために飛び回るミツバチを目撃し、近年のミツバチ減少と殺虫剤の影響について考えさせられた。ハウス栽培では密空間のため、殺虫剤の影響が残りやすい。受粉期には殺虫剤を使用しないが、浸透移行性農薬の影響が残存している可能性がある。

旬でない時期に需要のあるイチゴを無農薬栽培で安定供給するのは困難だが、農薬使用量削減は重要だ。治療薬ではなく予防薬として農薬を使用することで削減は可能。そのためには肥料や堆肥の選定が重要で、土壌への理解、ひいては「土とは何か?」という農業哲学に繋がる。土壌と肥料、農薬の関係性を理解し、施肥設計を見直すことで、農薬防除の回数を減らし、持続可能な農業を目指せる。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

ボルドー液は、銅の機能を活用した農薬です。その主成分である銅イオンには多岐にわたる効果があります。まず、病原菌や細菌のスルフヒドリル酵素を不活性化することで強力な殺菌効果を発揮し、耐性菌の心配もありません。さらに、葉や果実の表面を覆って病原菌の侵入を物理的に防ぐ効果も持ちます。加えて、銅イオンは植物ホルモンのエチレン機能を促し植物を活性化させるほか、エリシターとして植物の免疫機構を刺激し、病気への抵抗性を向上させます。病原菌を「攻め」て殺菌し、植物自身を「守り」強くする、多機能な農薬です。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

作物の病気は、菌が直接付着・気孔侵入するか、虫(ベクター)が媒介する。特にウイルス性の病気は、ほぼベクター由来である。虫は乾燥ストレスを受けた作物に含まれるプロリンを求めて集まるため、土壌を適切に管理し乾燥ストレスを軽減すれば、虫の数を減らせる。虫が減ればベクター由来の病気も減り、結果として作物の秀品率向上に繋がる。農薬を使う場合、殺虫剤に重点を置くのが賢明だが、良質な堆肥による土壌改良はさらに効果的。つまり、土壌管理とベクター対策が、農薬使用を減らし、秀品率を高める鍵となる。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

渋谷農園主催の勉強会にて、京都農販による病気感染と肥料副作用についての講演が行われた。過去2回の勉強会では、土壌の化学性を安定させる基肥の選定、緑肥による土壌の物理性・化学性向上について解説。今回は、効果的だが副作用も持つ肥料について掘り下げ、一連の勉強会でベストプラクティスを網羅的に伝えた。即効性はないかもしれないが、将来的に栽培技術向上に繋がることで、秀品率向上と経費削減に貢献することが期待される。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

京都知七の社内研修で、京都農販の技術顧問として作物の病気と連作障害についての講義を行いました。全3回の初回で、病気の完全排除は不可能ながらも、施肥設計の見直しや連作回避が感染率低下に繋がることを、感染経路を中心に解説しました。基肥を見直すことで感染率を抑制し、九条ねぎの秀品率向上に貢献できるよう、社員向けに研修を実施しました。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

炭焼き職人から、木炭の粉末をボカシや畑に施用すると効果的だと教わった。木炭に含まれる炭酸カリウム(K₂CO₃)がアルカリ性を示し、カリウム供給源となるためと考えられる。木炭の種類によってpHの上昇度合いが異なり、広葉樹由来の炭は籾殻炭よりpHを上げる。これは炭化過程で炭酸カリウムが凝縮されるため。木炭粉は土壌pHを調整し、カリウムを供給するだけでなく、微生物の住処にもなるため、土壌環境改善に役立つ。実際に、重炭酸カリウムで黒ぐされ菌核病の蔓延を抑えた経験もある。木炭粉は消石灰の代替としても利用可能。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

外付けHDDの読み込み速度低下をきっかけに、ハードディスクの物理障害について調べた体験談。HDDケースに収納した古い1TB HDDの動作が不安定になり、業者に調べてもらった結果、物理障害と判明。論理障害と異なり物理障害はデータ復旧が困難なため、HDDの構造を理解する重要性を説く。記事ではHDDの磁気ディスクと磁気ヘッダの役割、そして物理障害の原因として磁気ヘッダの破損と磁気ディスクの劣化を挙げる。今回のケースは後者の可能性が高く、実際に取り出した画像データが破損していた。この経験から、複数のHDDを用いたバックアップの重要性を改めて強調している。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

京都府久御山の浄安寺で開催されている椿展を訪れた。寺では日本各地の椿を挿し木で増やし、様々な品種の椿を生け花として展示している。椿はウイルス感染による斑入りや八重咲きなど、園芸の歴史が長い花だ。特に注目したのは、炭で作られた陶器。花を長持ちさせる効果があるという。炭は多孔質でミネラル豊富なので、以前炭焼き職人から分けてもらった炭を堆肥に混ぜて畑で使ったら素晴らしい成果が出たことを思い出した。生け花からも様々な知識が得られるようだ。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

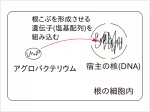

従来の遺伝子組み換え(アグロバクテリウム法)は、特定の細胞を改変後、培養して個体に育てる手間があった。これに対し「フローラルディップ法」は、開花前の蕾にアグロバクテリウムを感染させ、受粉・受精を経て得られた種子から直接遺伝子組み換え株を育成できる。これにより、面倒な細胞培養が不要となる。

筆者は、遺伝子組み換えは微生物の特性を最大限に活用するもので、イメージされる精密なメス操作とは異なると指摘。植物に他生物の遺伝子が入ることも自然な現象と強調し、医学的応用が進む中で、遺伝子組み換えへの最低限の理解が不可欠だと訴える。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

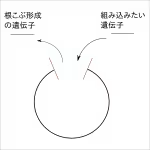

アグロバクテリウム法による作物遺伝子組み換えは、同細菌のプラスミドを利用する。まずプラスミドから毒性遺伝子を除去し、目的遺伝子と薬剤耐性遺伝子を挿入する。改変プラスミドをエレクトロポレーション法でアグロバクテリウムに導入後、作物に感染させる。感染部位をカルス化させ、シャーレ上で培養しクローン植物を育てる。実際には煩雑なため、この方法は行われておらず、より簡便な手法が存在する。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

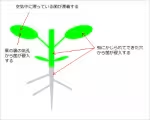

遺伝子組み換えは人工的なものと誤解されがちだが、自然界でも日常的に起こっている。例えば、アグロバクテリウムという細菌は植物の根に感染し、自身の遺伝子を植物のDNAに組み込み、根こぶを形成させる。これは、種を越えた遺伝子組み換えが自然界で起こっている例である。つまり、植物のDNAに他の生物の遺伝子が組み込まれることは不自然なことではない。遺伝子組み換え技術はこのような自然界のメカニズムを利用しているが、詳細はまた別の機会に。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

連作障害の一因であるセンチュウは、特定の作物(宿主)にのみ寄生・増殖します。同じ作物の連作はセンチュウを増やし被害を拡大させますが、ネギの後にトマトを植えるように異なる科の作物を導入すれば、センチュウの増殖は抑えられます。ただし、トマトとジャガイモなど同じ科の作物には共通して寄生する場合もあるため注意が必要です。連作を避け、休眠期間を設けたり、緑肥などを栽培したりすることで土壌中のセンチュウを減らし、連作障害のリスクを低減できます。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

連作障害の一つとして、センチュウによる被害に着目した記事。センチュウは線形動物の一種で、植物寄生型は根に寄生し養分を吸収したり、根こぶ病や根腐れ病などの原因となる。連作すると、土壌中のセンチュウが増殖し、次の作付けで被害が拡大する。イラストで、連作畑ではセンチュウが多数存在し作物が弱る一方、連作していない畑ではセンチュウが少なく影響も軽微であることを示している。つまり、連作により特定の病害虫が増加することが障害の一因となるが、実際は無限に増え続けるわけではない。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

知人の知人のWordPressサイトが乗っ取られ、攻撃サーバーとして悪用された事例を紹介。脆弱なCMSバージョン、簡単なパスワード、推測されやすい管理画面URLが原因だった。また、知人はトロイの木馬、他の知人は無害なファイル増産プログラムの被害に遭い、筆者自身もIEの設定を書き換えられる被害を受けた。攻撃者は無防備なサイトやPCを狙うため、セキュリティ対策は必須。対策学習として、攻撃者の心理を理解できる「サイバーセキュリティプログラミング」や、Webセキュリティの基礎知識を学べる「徳丸浩のWebセキュリティ教室」などを推奨。インターネットの危険性を常に意識し、無関係な人などいないことを認識すべきだと警告している。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

京都農販がウェブサイト公開を記念し、黒腐菌核病への画期的な取り組みを公開した。決定的な対処法がないこの病気に対し、土壌のpHを上げることで感染拡大を抑えるという仮説を立て、肥料選定が課題となった。消石灰は弊害が多いため却下され、著者の提案した炭酸苦土も採用されなかった。最終的に選ばれた重炭酸カリ(サンパワーカリ)の選定理由は京都農販の今後の発表に委ねられる。この事例は、施肥の組み合わせ次第で予想外の成果が得られる可能性を示唆しており、農業における更なるイノベーションへの期待を高めている。著者は現場で活躍する人々への支援を表明している。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

ツバキの斑入りと絞りの違いを考察した記事。斑入りはウイルス感染で赤い色素が欠損した結果、白い斑点が生じる。一方、絞りは白い下地部分的に赤い色素が発現する遺伝的な現象で、白が劣性、赤が優性遺伝子による。記事は、斑入りと絞りの発現過程の違いを、優性・劣性遺伝子の活用に例え、自身の内面を発掘し活用することの重要性を示唆している。ナデシコにも絞り咲きがあることが補足されている。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

八重咲きの椿(または山茶花)の花弁に部分的な白の模様が見られる。これはチューリップの品種改良におけるウイルス感染による脱色現象を想起させる。チューリップでは、ウイルス感染による脱色が遺伝的に引き継がれ、美しい模様を持つ品種が生まれた。写真の椿の模様も同様のメカニズムによるものだろうか、という疑問が提示されている。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

作物の病気は、特定の菌が著しく増殖することで発生します。この問題に対し、カニ殻を土に混ぜる土壌改良が有効です。カニ殻に含まれる「キチン」は、土壌中の多様なキチン分解菌の増殖を促します。これらの菌は、土壌内で優勢な菌(特に病原菌)を標的として優先的に分解・減少させるため、特定の病原菌だけが異常増殖する環境が抑制されます。カニ殻は、土壌の菌叢バランスを整え、病原菌が優位になる状況を防ぐことで、健全な土壌を育み、作物の病気発生を効果的に抑制するのです。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

信号待ちで、花壇のササ(?)の白い斑点が気になった。模様なのか、病気なのか?模様にしては白すぎるし、病気にしては元気だ。ウイルス感染で花弁の脱色が模様になった花もあるが、これと同じだろうか?もし人為的に残された変異なら、生産性も低いのに生きているこの植物は幸せなのだろうか?そんなことを考え込んでしまった。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

京都農販の勉強会で「感染と連作障害」についての話がありました。連作障害は、同じ作物を同じ場所で繰り返し栽培することで起こる生育不良ですが、その原因の一つが「感染」です。特定の病原菌や線虫が土壌中に蓄積し、連作によってその影響が増大することで、作物の生育を阻害します。対策としては、土壌消毒や輪作、抵抗品種の導入などが挙げられます。病害虫の発生メカニズムや防除方法を理解し、適切な対策を実施することが重要です。