/** Geminiが自動生成した概要 **/

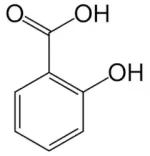

安息香酸は、ナッツの香気物質ベンズアルデヒドの酸化物。香りは弱いものの、植物の防御に不可欠な植物ホルモン「サリチル酸」の前駆物質です。植物は「PAL経路」(フェニルアラニン→ケイヒ酸→安息香酸→サリチル酸)を通じてサリチル酸を合成し、特にイネで重要とされます。サリチル酸は植物の抵抗性に関与。また、メチル化された「サリチル酸メチル」は、食害時に天敵昆虫を誘引する香気物質として機能する可能性も。本記事は、安息香酸を起点とした植物における化学物質の多様な役割を解説します。