/** Geminiが自動生成した概要 **/

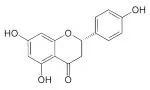

チョコレートの原料であるカカオ豆に含まれるカカオポリフェノールについて解説。カカオポリフェノールは、エピカテキン、カテキン、プロシアニジンといった一般的なポリフェノールで構成されている。これらは、お茶にも含まれる成分である。カカオ豆の発酵過程で酸化が起こり、これらのポリフェノールは重合していると考えられる。そのため、カカオ特有のポリフェノールは存在しないと考えられる。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

チョコレートの原料であるカカオ豆に含まれるカカオポリフェノールについて解説。カカオポリフェノールは、エピカテキン、カテキン、プロシアニジンといった一般的なポリフェノールで構成されている。これらは、お茶にも含まれる成分である。カカオ豆の発酵過程で酸化が起こり、これらのポリフェノールは重合していると考えられる。そのため、カカオ特有のポリフェノールは存在しないと考えられる。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

カカオ豆は渋み・苦みを持つため、発酵を経て食用となる。発酵過程では、バナナの葉で包まれたカカオ豆の表面が白/紫色から褐色に変化する。この色の変化は、フラボノイドの変化を示唆する。紫色はアントシアニン系色素、白色は紫外線吸収色素であるフラボノイドに由来すると考えられる。そして褐色は、フラボノイドが重合したタンニンによるものだ。発酵には酵母、乳酸菌、酪酸菌が順に関与し、乾燥工程では芽胞細菌が関与する。全工程で糸状菌も関与する可能性があるものの、影響は小さい。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

チョコレートの原料カカオ豆は、元々は渋くて苦いため、果肉部分のカカオパルプのみが食用とされていた。しかし、カカオ豆を発酵させることで渋みや苦みが軽減され、食用に利用されるようになった。発酵はバナナの葉に包むことで行われ、葉の常在菌がカカオ豆に移り発酵を促す。このプロセスは乳の発酵に似ている。カカオ豆の渋み・苦み成分であるポリフェノールやタンニンは、微生物によって分解されると考えられる。チョコレート製造の知見から、これらの化合物を分解する新たな方法が見つかる可能性がある。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

軽石を落葉抽出液(おそらくタンニンを含む酸性)に浸したところ、黒い鉱物が脱落し、軽石に穴が空いた。軽石の主成分である無色鉱物(石英、長石)は酸に反応しないため、脱落した黒っぽい鉱物は有色鉱物(角閃石か磁鉄鉱と推測)と考えられる。これらの有色鉱物は酸に反応し溶解することで軽石から脱落した可能性がある。結果として軽石表面に穴が空き、水の浸透による風化が促進されると考えられる。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

軽石の化学的風化における酸の作用を検証するため、ブナ科の落葉からタンニンを含む褐色液体を抽出し、軽石を3日間浸漬した。液体を拭き取った結果、微細な小石が脱落し、軽石表面には多数の穴が観察された。これは落葉抽出液、つまりタンニンによる酸の作用で風化が進んだ可能性を示唆する。しかし、更なる検証が必要であり、現段階では断定的な結論は避ける。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

乾燥オカラを使ったお菓子をきっかけに、オカラの低い利用率に注目。栄養価の高いオカラは堆肥に最適だが、水分が多く腐りやすい点が課題。EFポリマーで水分調整を試みたが、購入した乾燥オカラは既に十分脱水されていた。豆腐製造には排水処理施設が必要で、オカラ処理もその一環。良質な堆肥になる可能性を秘めたオカラが活用されていない現状に課題を感じている。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

EFポリマーは、食品残渣の堆肥化を促進する可能性がある。食品残渣に含まれる余剰水分を吸収し、腐敗を抑制する効果が期待される。実験では、濃度の濃い紅茶溶液にEFポリマーを添加した結果、溶液が吸収されることが確認された。このことから、EFポリマーは濃度の高い溶液にも有効であることが示唆された。ラーメンの残ったスープのような高カロリーの廃液も、EFポリマーで吸収し、油分を堆肥化の際の微生物のカロリー源として活用できる可能性がある。これにより、下水への負担軽減にも繋がる可能性がある。費用対効果については更なる検討が必要である。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

EFポリマーは食品残渣の堆肥化過程を簡略化できる可能性がある。水分量の多い食品残渣は悪臭の原因となるが、EFポリマーは残渣周辺の水分を吸収し、残渣自体の水分は奪わないため、腐敗臭の発生を抑制する。実験では、EFポリマーを施した食品残渣はダマにならず、撹拌機の負担軽減も期待できる。EFポリマーの主成分は糖質であり、堆肥の発酵促進にも寄与する。水分調整と発酵促進の両面から堆肥化を効率化し、悪臭を抑えることで、肥料革命となる可能性を秘めている。今後の課題として、家畜糞への効果検証が挙げられる。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

緑茶の緑色は葉緑素だが、紅茶の茶葉の褐色はフィオフィチンによる。フィオフィチンは、葉緑素の中心にあるマグネシウムが水素に置き換わることで生成される。マグネシウムの喪失により、緑色から褐色に変化する。紅茶の発酵過程でこの変化が起こる。つまり、紅茶の褐色は、変質した葉緑素であるフィオフィチン由来の色である。抽出された紅茶の溶液にもフィオフィチンが含まれる可能性が高い。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

ファームプロから八女紅茶を頂いた。緑茶用の品種を、一番茶は緑茶に、後の収穫は紅茶に加工するというユニークな取り組みだ。通常、後の収穫は品質が劣ると思われがちだが、八女紅茶は違う。緑茶品種の後期収穫が紅茶製造に適しており、渋みが少なく飲みやすい。栽培も手を抜かず、環境測定をしながら一番茶同様の管理を行う。これは、生産者の労働価値を高め、消費者の健康にも貢献する興味深い試みと言える。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

ポリフェノールは腸内細菌叢で代謝され、最終的に単純な有機酸となる。ケルセチンを例に挙げると、フロログルシノールと3-(3,4-ヒドロキシフェニル)-プロピオン酸に分解され、それぞれ酪酸・酢酸と4-ヒドロキシ馬尿酸へと変化する。4-ヒドロキシ馬尿酸生成過程ではアミノ酸抱合が関わっていると考えられる。この代謝経路は土壌中での分解と類似すると推測される。ポリフェノール豊富な飼料を家畜に与えると糞中ポリフェノールは減少し、土壌改良効果も低下するため、ポリフェノールを含む食品残渣は直接堆肥化するのが望ましい。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

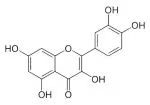

ポリフェノールの科学(朝倉書店)を購入し、値段分の価値があると実感。健康機能中心の目次で躊躇していたが、ポリフェノールと生体内分子の相互作用に関する詳細な記述が有益だった。特に、ポリフェノールの酸化的変換とアミノ酸との共有結合反応は、土壌中の腐植物質形成の初期段階を理解する上で重要。キノン体がアミノ酸と反応し架橋構造やシッフ塩基を形成する過程は、土中でもペプチド等が存在すれば起こり得る。この反応によりポリフェノールはカルボキシ基を得て、腐植酸としての性質を獲得する。この知見は、栽培における土壌理解を深める上で非常に役立つ。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

腐植酸、特にフルボ酸のアルカリ溶液への溶解性について解説している。フルボ酸は、陰イオン化、静電気的反発、水和作用を経て溶解する。陰イオン化は、フルボ酸のカルボキシル基とフェノール性ヒドロキシル基が水酸化物イオンと反応することで起こる。フェノール性ヒドロキシル基はベンゼン環に結合したヒドロキシル基で、水素イオンを放出しやすい。カルボキシル基はモノリグノールやポリフェノールには含まれないが、フミン酸の構造には酒石酸などのカルボン酸が組み込まれており、これがアルカリ溶液への溶解性に関与すると考えられる。良質な堆肥を作るには、ポリフェノールやモノリグノール由来の腐植物質にカルボン酸を多く付与する必要がある。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

腐植酸は、フミン酸、フルボ酸、ヒューミンに分類される。フルボ酸は酸性・アルカリ性溶液に溶け、植物生育促進効果が高い。これは、カルボキシル基やフェノール性ヒドロキシ基のプロトン化、および金属イオンとのキレート錯体形成による。フルボ酸はヒドロキシ基(-OH)豊富なタンニン由来でキレート作用を持つ構造が多い一方、フミン酸はメトキシ基(-OCH3)を持つリグニン由来でキレート作用が少ない構造が多いと推測される。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

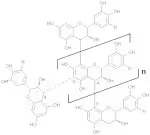

縮合型タンニンは、フラバン-3-オール(カテキン、エピカテキンなど)が重合したポリフェノール化合物です。これらの前駆体は、フラボノイド経路で生成されるジヒドロフラボノールから分岐して生合成されます。まず、ジヒドロフラボノールレダクターゼによってロイコアントシアニジンに還元され、さらにロイコアントシアニジンレダクターゼによってフラバン-3-オールへと変換されます。重合反応は、酸化酵素や非酵素的な反応によって進行し、複雑な構造を持つ縮合型タンニンが形成されます。この重合度はタンニンの性質に大きく影響し、タンパク質や金属イオンとの結合能力を高めます。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

キノン類は容易に還元され、ヒドロキノンになる。この性質を利用し、アカメガシワの葉では、フラボノイド生合成経路の中間体であるジヒドロフラボノールから酸化的に生成されるオーロンが、秋になりアントシアニジン合成が抑制されると、還元を受けてカテキンやタンニンへと変化する。キノンからヒドロキノンへの変換は可逆的で、酸化還元電位に依存する。一般的に、キノンは酸化剤として、ヒドロキノンは還元剤として機能する。アカメガシワの葉の褐変は、フラボノイドであるオーロンが酸化されたキノン体から、還元されたタンニンへと変化する過程を示唆しており、植物における酸化還元反応の興味深い一例と言える。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

エタン (C2H6) は、無色無臭のアルカンで、天然ガスの主成分である。常温常圧では気体だが、冷却により液体や固体になる。水にはほとんど溶けないが、有機溶媒には溶ける。エタンは、燃料として利用されるほか、エチレンやアセトアルデヒドなどの化学製品の原料としても重要である。

エタンの分子構造は、炭素-炭素単結合を軸に、各炭素原子に3つの水素原子が結合した構造を持つ。燃焼すると二酸化炭素と水を生成する。ハロゲンとは置換反応を起こし、例えば塩素とはクロロエタンなどを生成する。反応性はメタンよりも高く、光化学反応によるエタンの分解も研究されている。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

リグニンの構成要素であるモノリグノールに作用する脱メチル酵素の探索について述べられています。硫酸リグニンへのアルカリ性熱処理でメトキシ基がヒドロキシ基に置換され、鉄キレート剤として機能するという現象から、同様の反応を触媒する微生物由来の酵素の存在が推測されています。 脱メチル酵素(デメチラーゼ)の調査が行われましたが、モノリグノールに特異的に作用するものは見つかりませんでした。Geminiにも確認しましたが、存在は確認されていないとのこと。リグニン分解酵素の重要性から、更なる調査の必要性が示唆されています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

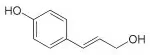

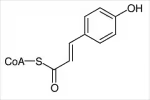

p-クマリルアルコールは、リグニンの構成要素であるモノリグノールの一種です。その生合成は、フラボノイド合成経路と一部共通しています。p-クマロイルCoAからCoA-Sが外れ、p-クマルアルデヒドを経てp-クマリルアルコールが生成されます。p-クマロイルCoAはフラボノイドの基となるカルコンの合成にも関与するため、モノリグノールとフラボノイドは合成経路を共有していることが分かります。p-クマリルアルコールが主要な構成要素となるリグニンは、p-ヒドロキシフェニルリグニン(H-リグニン)と呼ばれます。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

土壌の重要な構成要素であるリグニンは、ベンゼン環を持つモノリグノール(p-クマリルアルコール、コニフェリルアルコール、シナピルアルコール)と、イネ科植物特有のO-メチル化フラボノイドであるトリシンが結合した複雑な高分子化合物である。一見複雑な構造だが、これらの構成要素の合成経路や重合方法を理解することで、土壌の理解を深めることができる。リグニンは木の幹の主要成分であり、その構造は一見複雑だが、基本構成要素を理解することで土壌への理解を深める鍵となる。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

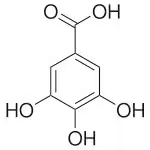

ゲラニインは加水分解型タンニンの一種で、複雑な構造を持つ。中心にはグルコース(ブドウ糖)があり、その各炭素に没食子酸が結合している。さらに、没食子酸同士も結合している。一見複雑だが、基本構造はグルコースと没食子酸の組み合わせである。より詳細な情報は「化学と生物 Vol. 60, No. 10, 2022」に記載されているが、本記事ではこの概要説明にとどめる。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

セイヨウアサガオ「ヘブンリーブルー」の青い色素「ヘブンリーブルーアントシアニン」は、ペオニジンというアントシアニンに、2つの糖とコーヒー酸が結合した構造をしています。注目すべきは、糖とポリフェノールが様々な箇所で他の化合物と結合できる点です。この結合が繰り返されることで、大きな化合物(タンニンなど)が形成される可能性があります。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

紅茶の赤い色素テアフラビンは、エピカテキンとエピガロカテキンという2つの縮合型タンニンから構成されています。縮合型タンニンは、フラボン骨格を持つポリフェノールの一種で、抗酸化作用などの機能を持つことが知られています。テアフラビンの形成過程では、エピカテキンとエピガロカテキンが酸化された後、縮合反応を起こします。このような縮合反応は、腐植酸の理解にもつながる重要な反応です。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

フラバン-3-オールは、カテキンなどのフラボノイドの構成要素であり、縮合型タンニンの前駆体となる物質です。植物は、フラバン-3-オールを紫外線フィルターとして合成していると考えられています。芳香族炭化水素を持つフラバン-3-オールは紫外線を吸収するため、落葉樹の葉などに多く含まれ、紫外線から植物を守っています。このことから、フラバン-3-オールを多く含む落葉樹の葉は、堆肥の主原料として適していると考えられます。堆肥化プロセスにおいて、フラバン-3-オールは縮合型タンニンに変換され、土壌中の窒素と結合し、植物の栄養分となる可能性があります。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

縮合型タンニンは、フラボノイドの一種であるフラバン-3-オールが複数結合した化合物です。フラバン-3-オールは、フラボノイドの基本構造であるフラボノンから数段階を経て合成されます。縮合型タンニンの合成では、ポリフェノールオキシダーゼという銅を含む酵素が、フラバン-3-オール同士の結合を触媒します。具体的には、一方のフラバン-3-オールのC環4位の炭素と、もう一方のA環8位の炭素が結合します。縮合型タンニンは、ヤシャブシの実などに含まれ、土壌中の窒素固定に貢献するなど、植物の生育に重要な役割を果たしています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

p-クマロイルCoA からフラボノイドを経てタンニンが合成される過程について解説しています。まず、p-クマロイルCoA にマロニルCoA が3 つ結合し、ナリンゲニンカルコンが生成されます。次に、異性化酵素によりナリンゲニンカルコンが異性化し、フラバノンであるナリンゲニンが生成されます。ナリンゲニンはフラボノイドの基本骨格であり、様々なフラボノイド合成の出発点となります。そして、フラボノイドからタンニンが合成されます。タンニンのタンパク質凝集作用やヤシャブシの実の肥料としての利用など、植物における重要な役割についても触れています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

この記事では、土壌成分であるタンニンの前駆体であるフラボノイドの生合成経路について解説しています。まず、フラボノイドの基本骨格と、芳香族アミノ酸からの生合成経路について概説します。次に、チロシンからp-クマル酸を経て、重要な中間体であるp-クマロイルCoAが生成される過程を詳しく説明します。p-クマロイルCoAはフラボノイドだけでなく、リグニンの合成にも関与する重要な化合物です。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

没食子インクの原料である没食子酸は、コーヒー酸から2つの経路で合成されます。一つは、コーヒー酸の炭素鎖が短くなってプロトカテク酸になった後、ベンゼン環にヒドロキシ基が付与される経路。もう一つは、先にヒドロキシ基が付与された後、炭素鎖が短くなる経路です。没食子酸はヒドロキシ基を3つも持つため強い還元性を示し、鉄粉を加えると紫褐色や黒褐色の没食子インクになります。これは古典インクとして今も使われています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

この稲作農家は、土壌改良とレンゲ栽培により無農薬を実現し、地域一番の収量を誇っています。しかし、減肥にも関わらず穂が重くなり倒伏が発生しています。

更なる減肥は、肥料袋単位では限界があり、匙加減も現実的ではありません。そこで、肥料の効きを抑えるため、窒素固定細菌の活性抑制が検討されています。具体的には、広葉樹の落ち葉などに含まれるタンニンを活用し、細菌へのこぼれ電子を防ぐ方法が考えられます。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

コーヒーかすに含まれるカフェインは、植物の生育を抑制する可能性があります。しかし、分解されると土壌を改善し、植物の成長を促進します。また、コーヒーかすにはクロロゲン酸というポリフェノールが含まれており、病気を抑制する効果があるとされています。2年目以降、クロロゲン酸はタンニンと反応するため、抑制的な効果が軽減されます。カフェインは植物にアデノシン受容体様の構造が存在しないため、動物に見られるような覚醒作用はありません。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

廃菌床を水田に入れると、有機物量が上がり、稲の秀品率やメタン発生量の抑制につながる可能性がある。廃菌床には鉄やリン酸も含まれており、稲作のデメリットを補うことができる。また、廃菌床の主成分は光合成産物であり、二酸化炭素の埋蔵にも貢献する。廃菌床に含まれる微生物はほとんどが白色腐朽菌であり、水田環境では活性化しないため、土壌微生物叢への影響も少ないとみられる。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

水田では、イネの根圏(還元層)にメタン酸化菌が生息し、メタンを消費している可能性があります。イネの根量を増やすことで、根圏でのメタン消費量が増加し、大気へのメタン放出量が減少する可能性があります。

初期生育時に発根を促進する土作り(タンニンなどの有機物の定着)を行うことで、酸化層の厚みが増加し、イネの根の発根が促進されます。これにより、メタン消費量が上昇し、メタンの放出量をさらに抑えることができます。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

麦茶粕の黒さは、大麦に含まれる糖とタンパク質が焙煎時にメイラード反応を起こすことによって生じます。

麦茶粕自体にはタンニンは含まれていませんが、食物繊維とタンパク質が豊富なので、堆肥として有効です。特に、落ち葉などのタンニン豊富な素材と混ぜることで、土壌中のタンパク質を凝集させ、地力窒素の供給源として活用することができます。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

シロツメクサの園芸種の葉の模様は、アントシアニンの一種と考えられます。葉によって色素の蓄積の仕方が異なり、暑さ対策のための遮光効果の可能性があります。

筆者は、この葉を緑肥として利用したら、含まれるアントシアニンが土壌に良い影響を与えるのではないかと考えています。

レンゲの葉でも同様の現象が見られ、タンニンのタンパク質凝集モデルと関連付けて考察しています。

シロツメクサが緑肥としてどの程度繁茂するかは不明ですが、新たな土壌改良の可能性を秘めていると言えるでしょう。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

舗装された小川に生えるアカメガシワが開花し始め、ハエが集まっていました。アカメガシワは梅雨時から梅雨明けにかけて咲くため、養蜂において重要な蜜源花粉源となります。在来種でパイオニア植物、蜜源、落葉による土壌肥沃化などの特徴から、里山復活においても重要な存在と言えるでしょう。今回は咲き始めなので、満開時にも観察を続けたいと思います。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

記事では、大豆粕を有機質肥料として使用する場合のメリットと注意点を紹介しています。

メリットとしては、窒素、リン酸、カリウムの三大栄養素に加え、微量要素も豊富に含んでいる点が挙げられます。特に窒素含有量は有機質肥料の中でもトップクラスであり、効果が穏やかに持続するため、肥効期間が長いことも利点です。

一方で、窒素過多による生育障害や病害虫の発生、土壌pHの低下などの注意点も存在します。そのため、施用量や時期、方法を適切に管理する必要があります。

さらに、大豆粕は未発酵の有機物であるため、施用前に堆肥化するか、土壌に十分な期間をおいて分解させてから作付けすることが重要です。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

記事では、アメリカフウロという雑草がジャガイモ青枯病の防除に役立つことを紹介しています。アメリカフウロに含まれる没食子酸エチルという成分に抗菌作用があるためです。

没食子酸エチルは、防腐剤として使われるほか、ワインにも含まれています。これは、没食子酸とエタノールから合成されるためです。

筆者は、没食子酸を含む茶葉と炭水化物を混ぜて発酵させると、没食子酸エチルを含むボカシ肥料ができる可能性を示唆しています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

常緑樹のクスノキは、春に古い葉を落葉させますが、その葉には緑色の部分が残り、葉緑素が残っているように見えます。これは、クスノキが古い葉からマグネシウムなどの養分を回収せずに落葉させている可能性を示唆しています。もしそうであれば、クスノキは落葉を通じて周囲に多くの養分を還元していることになります。これは、森の生態系において極相種であるクスノキが、森に養分を供給する役割を担っていることを示唆しているのかもしれません。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

この記事は、和歌山市の岩瀬千塚古墳群周辺の地力に着目し、古墳時代における農業との関連性を考察しています。筆者は、古墳の存在は食料生産の余裕を示すものであり、地力の高い地域に多く見られると推測しています。

特に、緑泥石を含む母岩が良質な土壌を形成すると考え、紀の川周辺の和歌山市を注目地域としています。岩瀬千塚古墳群の存在や、周辺の稲作の痕跡から、紀氏が農業に関わっていた可能性を示唆しています。

さらに、歴史的に重要な日前神社の存在も、和歌山市の農業史を探求する上で重要な手がかりになると考えています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

水田を乾田にすることでメタン発生は抑えられますが、鉄の溶脱が減り、下流の生態系や生物ポンプへの影響が懸念されます。水田は腐植蓄積によってメタン抑制と減肥を両立できるため、安易な乾田化ではなく、水田の特性を活かした持続可能な農業が重要です。また、畑作における過剰な石灰施用も、土壌劣化や温室効果ガス排出増加につながるため、土壌分析に基づいた適切な施肥が求められます。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

茶殻やコーヒー滓に含まれる鉄イオンを利用し、廃水を浄化するフェントン反応の触媒として活用する研究が行われています。フェントン反応は過酸化水素と鉄イオンを用いて、難分解性の有機物を分解する強力な酸化反応です。従来、鉄イオンは反応後に沈殿し再利用が困難でしたが、本研究では茶殻やコーヒー滓が鉄イオンを保持し、繰り返し使用可能な触媒として機能することが確認されました。この技術により、安価で環境に優しい廃水処理が可能となり、資源の有効活用にも貢献すると期待されています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

レンゲの葉が紫色になっているのは、霜によって葉が刺激され、アントシアニン合成が活発化したためと考えられます。アントシアニンはフラボノイドの一種で、重合するとタンニンのような働きをする可能性があります。

記事では、タンニンが土壌中のタンパク質と結合し、窒素の可給性を低下させる可能性について考察しています。

紫色になったレンゲの葉を土に漉き込むと、アントシアニンが土壌に影響を与える可能性があり、その影響については更なる調査が必要です。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

カキに含まれる主な色素はカロテノイドで、品種によって「β-クリプトキサンチン」「リコペン」「β-カロテン」などが含まれます。果実が成熟するにつれカロテノイド量が増加します。興味深いことに、甘柿の方が渋柿よりもカロテノイド含有量が高く、これは渋柿のタンニンがカロテノイドと反応して消費される可能性があることを示唆しています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

シイタケ栽培の排水はタンニンを分解するシイタケ菌を含みます。この排水処理にゼオライトを使用すると、汚泥が発生しますが、これには有害金属が含まれず、土壌改良剤として再利用できます。汚泥は団粒構造の形成に役立ち、土壌肥沃度に貢献します。これにより、キノコ需要の増加は、廃棄物利用の増加と土壌改善をもたらす良い循環につながります。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

渋柿の渋みは、果実に含まれる「シブオール」というタンニンが、ミネラルと反応してミネラル吸収を阻害することで起こります。

時間が経つにつれて渋みが減るのは、柿の熟成过程中に発生するアセトアルデヒドがタンニン同士を結合し、アセトアルデヒドは一部のタンニンがミネラルと反応するのを阻害するためです。

この反応により、シブオールが水に溶けにくくなり、渋みが低減します。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

記事では、タンニンのタンパク質凝集作用が土壌中の窒素動態にどう影響するかを考察しています。タンニンは土壌中のタンパク質と結合し、分解を遅らせることで窒素の供給を抑制する可能性があるとされています。しかし、実際の土壌環境では、タンニンの種類や土壌微生物の活動など、様々な要因が影響するため、窒素動態への影響は一概には言えません。さらなる研究が必要とされています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

大豆は窒素肥料を与えなくても、土壌中の窒素だけで十分な根の生育が見込めます。特に、排水性と保水性を高めるタンニン由来の地力窒素を 활용すると効果的です。ただし、土壌中の酸素が多くなると根粒菌の活性が低下するため、鉄分の供給も重要になります。鉄分は腐植酸とリン酸が適度に含まれる土壌で効果を発揮します。大豆栽培において、窒素肥料の代わりに土壌中の栄養を最大限に活用することが、収量と品質向上に繋がります。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

山形県で有機質肥料メインの栽培におけるカリ施肥の難しさについて議論されています。

塩化カリは土壌への影響が懸念され、パームカリは海外依存が課題です。有機質肥料では、草木灰や米ぬかはリン酸過多が懸念されます。

そこで、硝石(硝酸カリ)が候補に挙がりますが、取り扱いに注意が必要です。地力窒素と組み合わせることで問題は緩和できる可能性があり、日本古来の硝石採取方法にヒントがあるかもしれません。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

植物は根酸を使ってタンニンを分解し、凝集したタンパク質を分散させて地力窒素を活用する可能性があります。しかし、石灰過多の土壌では根酸が石灰と優先的に反応するため、タンニンの分解が阻害され、地力窒素の発現が低下する可能性があります。さらに、石灰過多は微量要素の溶脱も抑制するため、分散したタンパク質の無機化も遅延する可能性があります。つまり、石灰過多は地力窒素の活用を阻害する要因となる可能性があります。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

落葉樹の葉は、晩秋になるとタンニンを蓄積し、落葉とともに土壌へ還元されます。タンニンは植物にとって、食害から身を守る役割や、有害な微生物の活動を抑制する役割を担っています。落葉樹の葉に含まれるタンニンは、土壌中でゆっくりと分解され、植物の生育に必要な栄養分を供給するとともに、土壌の構造改善にも貢献します。このプロセスは、持続可能な森林生態系の維持に重要な役割を果たしています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

稲作における地力窒素の増強方法について議論されています。地力窒素は土壌粒子に吸着した有機物と考えられ、腐植酸に組み込まれた窒素がその役割を担うと推測されています。具体的には、レンゲを育てて土壌に鋤き込む際に、2:1型粘土鉱物を施肥することで、レンゲ由来の有機物の固定量を増やし、地力窒素を増強できる可能性が示唆されています。これにより、土壌の団粒構造も改善され、初期生育や穂の形成にも良い影響を与えることが期待されます。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

ファームプロの「八女本格和紅茶」は、製法により渋みが軽減され、口当たりが良いのが特徴だ。従来の紅茶とは異なり、食事中の渋みによる影響が少なく、食事に合う紅茶となっている。八女本格和紅茶の舌触りの良さや飲みやすさは、食卓で他の食材の味覚を損なうことなく、紅茶を楽しむのに適している。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

小学生の息子とクワガタを探しに近所の林に通う筆者。クワガタのいる木の見当もつくようになり、成果も出ている。先日、クワガタ探しの最中にブナ科らしき木の葉の上で赤い球体を発見。これは虫こぶと呼ばれるもので、タマバチなどの寄生バチが寄生した際に形成される。果樹などでは害虫扱いされることもあるが、森林形成に役立っている可能性もあるという。クワガタ探しはしばらく続くようだ。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

ミカンの花芽形成は冬期のジベレリン処理で抑制されるが、その理由は花芽分化にある。花芽分化は冬期に起こり、枝に蓄積されたデンプン量に影響される。ジベレリンは栄養成長を促進しデンプン消費を促すため、結果的に花芽分化を抑制すると考えられる。一方、7~9月の乾燥ストレスはデンプン蓄積を促し花芽分化を増加させる。つまり、土壌の保水性改善による乾燥ストレスの軽減は、ジベレリン同様、花芽形成抑制につながる可能性がある。しかし、ミカンの栽培地では肥料運搬や土壌改良が難しいのが現状である。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

筆者は、中干しなし+レンゲ栽培をしている田んぼでジャンボタニシが減った可能性を考察しています。 ポイントは、土壌中の鉄分の酸化還元です。

①レンゲにより土壌中の有機物が増加

②春に土壌表面が急速に褐色化したことから、鉄分が酸化

③その後、潅水により鉄分が還元され土壌中に蓄積

この還元された鉄をジャンボタニシが摂取することで、農薬と同様の効果が生まれたと推測しています。そして、タンニン鉄が有効なのではないかと結論付けています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

この記事は、日本の神話に登場する田道間守が持ち帰ったとされる橘の起源について考察しています。著者は、和歌山県下津町で見たミカンの山の風景と、沖縄県ヤンバル地方の風景の類似点、そして両地域に共通する緑色片岩の存在に着目します。さらに、橘の起源が沖縄のタニブターという植物であるという研究結果を踏まえ、田道間守が目指した常世の国はヤンバル地方だったのではと推測します。そして、下津町はヤンバル地方と地質・気候が似ており、当時の大和政権の拠点に近いことから、橘を植えるのに最適な場所だったのではないかと結論付けています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

シイの花の開花は、昆虫や動物にとって貴重な食料源となります。花蜜や花粉はハチにとって重要で、タンニンが少ないドングリは動物たちの貴重な食料です。シイは森の生態系において重要な役割を果たしており、都市開発による減少は、ハチの減少、ひいては人間の食生活にも影響を与える可能性があります。生物多様性の保全が、私たち自身の生活を守ることにつながるのです。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

苦味や渋みの原因となるタンニンは、植物由来のポリフェノールの一種で、渋柿やお茶、コーヒー、ワインなどに含まれています。タンニンは、口の中で唾液中のタンパク質と結合し、凝固させることで渋みを感じさせます。

タンニンの効果としては、抗酸化作用、抗菌作用、消臭効果などがあり、健康に良いとされています。しかし、過剰に摂取すると、鉄分の吸収を阻害したり、便秘を引き起こす可能性があります。

タンニンは、お茶やワインの熟成にも関与しており、時間の経過とともに変化することで、味わいをまろやかにしたり、香りを複雑にしたりします。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

田んぼの土壌の物理性が改善すると、腐植やヤシャブシ由来のポリフェノールが増加し、硫酸よりも還元されやすい状態になるため、硫化水素の発生が抑制されると考えられます。

ポリフェノールは、重合するとタンニンや腐植物質を形成し、土壌中で分解される際にカテキンなどの還元力の高い物質を生成する可能性があります。

また、土壌の物理性改善は、稲の根の成長を促進し、鉄の酸化や硫酸の吸収を促す効果も期待できます。これらの要因が複合的に作用することで、土壌中の酸化還元電位が変化し、硫化水素の発生が抑制されると考えられています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

栗拾いに行った著者は、栗の生態について疑問を抱く。栗はクヌギやアベマキと同じブナ科で落葉広葉樹だが、ドングリができるまでの期間が1年と短い。また、タンニンを含まず動物に食べられやすいにも関わらず、なぜ素早く堅果を形成するのか?毬の役割は?さらに、栗の木は他の木に比べて葉の黄化が早く、生産コストが高いのか?と考察している。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

コミカンソウは、砂利の隙間にも生える強い草です。一見、ただの雑草に見えますが、実はポリフェノールの一種であるカテキン類やタンニンを多く含むことが分かりました。これらの物質は、抗酸化作用があり、健康に良い効果をもたらす可能性があります。コミカンソウは、未利用植物であるため、今後の研究次第では、健康食品や医薬品への応用が期待されます。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

日本の稲作は大規模化が進んでいるが、地力維持の負担増加が懸念される。大規模農家にとって、冬期の労働集約的な地力向上策は現実的ではない。そこで、簡易的な土壌物理性改善方法の確立が急務となっている。解決策の一つとして、ヤシャブシの葉のようなタンニン豊富な有機物資材の活用が挙げられる。この方法は、大規模化に対応しながら、土壌の物理性を向上させる可能性を秘めている。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

大豆は鉄分豊富だが、光合成を行わないため、鉄硫黄タンパク質以外の鉄の存在が推測される。研究によると、大豆にはフェリチン鉄が多く含まれており、これは他の非ヘム鉄よりも吸収率が高い可能性がある。フェリチンは鉄貯蔵タンパク質で、フィチン酸やタンニンといった鉄吸収阻害物質の影響を受けにくいと考えられる。このことから、大豆は効率的な鉄摂取源となりうる。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

コウジカビは、日本酒、味噌、醤油など日本の発酵食品に欠かせない微生物です。元々は森林などの土壌に生息し、植物の葉や実を分解する役割を担っていました。人間はコウジカビの力を利用することで、豊かな食文化を築き上げてきました。しかし、近年では住宅の高気密化や生活様式の変化により、コウジカビが繁殖しやすい環境が室内に生まれてきています。その結果、アレルギー症状を引き起こす事例も報告されています。コウジカビは有用な微生物である一方、現代の生活環境において新たな課題も突きつけていると言えるでしょう。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

常緑広葉樹のシラカシは、4月の新芽展開の時期に古い葉を落とす。落葉前の葉は緑色を残し、養分を回収しきれていないように見える。これは一見無駄が多いように思えるが、落葉広葉樹との競合ではシラカシが優勢となることから、この戦略が生存に有利に働いていると考えられる。シラカシは、古い葉を落とすことで、新しい葉に十分な光と資源を確保し、競争の激しい環境でも生き残ることができていると言える。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

緑泥石は、その構造に由来する高い陽イオン交換容量と、層間にカリウムイオンを保持する性質を持つため、土壌中の栄養分の保持に貢献しています。

具体的には、緑泥石は風化によって層状構造に水が入り込み、カリウムイオンを放出します。このカリウムイオンは植物の栄養分として吸収されます。一方、緑泥石の層間は植物の生育に不可欠なマグネシウムイオンなどを吸着し、土壌中の栄養分のバランスを保ちます。

このように、緑泥石は土壌中で栄養分の貯蔵庫としての役割を果たし、植物の生育を支えています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

タデ科植物の根は、アレロパシーと呼ばれる作用を持つ物質を分泌し、周囲の植物の成長を抑制する可能性があります。

記事では、タデ科の根から分泌されるタンニンが、土壌中の栄養塩動態や微生物活動に影響を与えることで、他の植物の生育を抑制する可能性について考察しています。

具体的には、タンニンが土壌中の窒素を不溶化して植物が利用しにくくしたり、微生物の活動を抑えたりすることで、間接的に他の植物の成長を抑制する可能性が示唆されています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

イチョウの黄葉は、他の落葉樹と異なり茶褐色にならない。これは、イチョウの葉がタンニンをあまり蓄積しないためである。タンニンは虫害や紫外線から葉を守る役割を持つが、イチョウの葉にはその機能が見られない。 しかし、実際には虫食いの痕跡はほとんど見られない。イチョウの葉には、ブナ科などの落葉樹とは異なる、独自の防御メカニズムが存在する可能性がある。これらの観察は、植物の進化と環境適応について新たな視点を与えてくれる。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

記事は、水中の落葉を食べる「破砕食者」の栄養摂取に焦点を当てています。落葉には栄養が少ないのでは、落葉そのものではなく分解物を摂取しているのでは、という疑問を提示。さらに、落葉の色による破砕食者の好みの違いや、摂取したタンニンの行方についても考察。最終的に、これらの疑問は田んぼの生態系に関わると示唆し、更なる探求を示唆しています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

落葉樹は秋に葉緑素を回収した後、残ったカロテノイドにより黄色く色づきます。さらにその後、タンニンが蓄積して茶褐色になります。 タンニンは土中のアルミニウムと反応し、微細な土壌粒子を作ります。これは団粒構造の形成を促進し、水はけや通気性を良くする効果があります。ヤシャブシなど、タンニンを多く含む植物は、かつて水田の肥料として活用されていました。自然の循環を巧みに利用した先人の知恵と言えるでしょう。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

芥川緑地脇の土手には、林と草原が隣接している。林ではアラカシやシイの木が生い茂り、ハギ、フジ、クズなどのマメ科植物が陣取り合戦を繰り広げている。一方、草原にはヌスビトハギのようなマメ科の草が生えている。これは、林のマメ科植物が過酷な紫外線環境の草原に進出したように見える。まるで森の猿が木から降りて草原に向かった進化のようである。ハギのような低木が、木としての機能を捨て、紫外線対策を強化して草原に旅立ったと想像すると興味深い。頻繁な草刈りがなければ、草原も低木林だったと考えられる。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

基肥リン酸の効用は、発根促進とされてきたが、必ずしもそうではない。リン酸は土壌中で不溶化しやすく、植物が吸収できる形態は限られる。土壌pHが低いと鉄やアルミニウムと結合し、高いとカルシウムと結合して不溶化するため、施肥しても利用効率は低い。

リン酸が初期生育を促進するのは、土壌のリン酸が少ないため、施肥により一時的に増えることで、菌根菌の繁殖が抑制されるためである。菌根菌は植物と共生しリン酸供給を助けるが、その形成にはエネルギーが必要となる。リン酸が豊富な初期生育期は菌根菌形成を抑制することでエネルギーを節約し、成長を優先できる。つまり、リン酸施肥による発根促進効果の根拠は薄弱であり、菌根菌との共生関係を阻害する可能性もある。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

ヤシャブシの葉は、水田の肥料として古くから利用されてきた。その肥効は、葉に含まれる養分だけでなく、鉄分供給による窒素固定促進の可能性がある。水田土壌には鉄還元細菌が存在し、鉄を利用して窒素ガスをアンモニアに変換する。ヤシャブシの葉に含まれるタンニンは鉄とキレートを形成し、鉄還元細菌の働きを助ける。さらに、キレート鉄はイネにも吸収されやすく、光合成を活性化し、養分吸収を高める。結果として、窒素固定の促進と養分吸収の向上という相乗効果で、イネの生育が促進されると考えられる。この仮説は、ヤシャブシの葉の伝統的な利用方法を科学的に説明する可能性を秘めている。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

トマト栽培において、落葉を用いた土壌改良は有効だが、大量調達は困難である。落葉にはタンニンが多く含まれており、土壌中の鉱物と反応して粘土有機複合体を形成する。これは土壌の物理性を改善し、窒素過多を防ぐ効果がある。しかし、落葉の使用は土壌鉱物の消費を招くため、長期的には客土の投入が必要となる。トマト栽培ではケイ素の施用も有効であり、根の成長促進や病害抵抗性の向上が期待できる。結論として、落葉と客土、ケイ素などを組み合わせた総合的な土壌管理が重要となる。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

水田土壌で窒素固定を行う新種の細菌が発見された。この細菌は、酸素が存在する条件下でも窒素固定能力を持つ嫌気性細菌で、イネの根圏に生息し、植物ホルモンを生成することでイネの成長を促進する。この発見は、窒素肥料の使用量削減につながる可能性があり、環境負荷軽減に貢献する。さらに、この細菌は他の植物にも共生できる可能性があり、農業全体への応用が期待されている。この研究は、土壌微生物の多様性と農業への応用の可能性を示す重要な発見である。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

ヤシャブシの葉は水田の肥料として利用され、果実にはタンニンが多く含まれる。タンニンは金属と結合しやすく、土壌中の粘土鉱物と結びつき、良質な土壌形成を促進する。つまり、ヤシャブシの葉を肥料に使うことで、水田の土作りが積極的に行われていた可能性が高い。しかし、現代の稲作では土作り不要論が主流となっている。この慣習の起源は不明だが、伝統的な土作りを見直すことで、環境負荷を低減し持続可能な農業への転換が期待される。関連として、カリウム施肥削減による二酸化炭素排出削減や、レンゲ米栽培といった土壌改良の事例が挙げられる。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

スギナだらけの畑で、スイバがスギナを押しのけるように成長している様子が観察された。スイバの根にはタンニンが豊富に含まれており、腐植酸へと変化することで、土壌劣化の原因となる水酸化アルミニウムを無害化する効果が期待される。スイバは土壌を改善する役割を担っているように見えるが、雑草としてすぐに除草される可能性が高い。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

フキノトウの天ぷらの独特な苦味について考察した記事。フキノトウには、苦味成分であるフキノール酸が含まれる。フキノール酸は二つのポリフェノールが直鎖状に繋がり、間にカルボシル基を持つ構造をしている。この構造により、二つのポリフェノールが互いに干渉せず効力を発揮し、カルボシル基も反応性を示すため、他の物質に作用しやすい。記事では、この複雑な構造を持つフキノール酸がフキノトウ特有の苦味を生み出しているのではないかと推測している。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

栽培の中心には常に化学が存在します。植物の生育には、窒素、リン酸、カリウムなどの必須元素が必要で、これらの元素はイオン化されて土壌溶液中に存在し、植物に吸収されます。土壌は、粘土鉱物、腐植、そして様々な生物で構成された複雑な系です。粘土鉱物は負に帯電しており、正イオンを引きつけ保持する役割を果たします。腐植は土壌の保水性と通気性を高め、微生物の活動の場となります。微生物は有機物を分解し、植物が利用できる栄養素を供給します。これらの要素が相互作用することで、植物の生育に適した環境が作られます。つまり、植物を理解するには、土壌の化学的性質、そして土壌中で起こる化学反応を理解する必要があるのです。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

ブナ科樹木の種子/果実の大きさは、生育戦略と関連している。大きな種子/果実は、発芽・初期成長に必要な栄養を豊富に含み、親木の樹冠下のような暗い環境でも成長できる。一方、小さな種子/果実は栄養が少ないため、明るい場所に散布され、速やかに成長する必要がある。この戦略の違いは、常緑樹と落葉樹の成長速度にも反映される。常緑樹は成長が遅く緻密な木材を持つ一方、落葉樹は成長が速く、幹の締まり具合が緩いため水分を吸収しやすい。シイタケ栽培では、この水分吸収のしやすさが原木との相性に影響する可能性がある。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

ドングリの殻斗の役割は、祖先種においては堅果を守る盾であったと考えられる。ブナやツブラジイなど原始的な種では、殻斗が堅果を包み込む形状をしている。しかし、コナラ属では堅果が大型化する進化の中で殻斗は小型化しており、その役割は不明瞭になっている。クリのように堅果と殻斗を共に大型化したものも存在するが、虫害対策としては完璧ではなく、コナラ属のような小型の殻斗を選択する戦略が進化的に優位だった可能性がある。つまり、コナラ属の殻斗は進化の過程で役割を失いつつある器官、もしくは堅果形成初期の保護に特化した器官であると考えられる。堅果自身はタンニンを含むことで自己防衛を行っている。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

若山神社では、シイ林をカシ林が囲む特異な植生が見られる。通常、照葉樹林ではシイ・カシが混生するが、遷移が進むとシイが優勢となる。しかし、若山神社ではカシ、特にアラカシが多く、シイは林床で稚樹として存在する。これは、人為的な剪定や伐採の影響と考えられる。カシは萌芽力が強く、人為的な撹乱に強い。一方、シイは萌芽更新が苦手で、一度伐採されると回復に時間を要する。そのため、人間活動の影響でカシが優勢になり、シイ林を囲む形になったと推測される。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

筆者はブナ科植物の進化に興味を持ち、殻斗と堅果の関係に着目している。クリは一つの殻斗に複数の堅果を持つ一方、コナラは小さな殻斗に一つの堅果を持つ。シイは大きな殻斗に一つの堅果だが、複数の堅果を持つ種も存在する。これらの観察から、進化の過程で殻斗と堅果の関係がどのように変化したのか疑問を抱いている。 最新の研究に基づくブナ科の系統樹を参照し、クリ属からシイ属、コナラ属、そして大きな堅果を持つ種へと進化した流れを考察。マテバシイ属の特異な形態に着目し、今後の研究で系統樹に変化が生じる可能性を示唆。最後に、ブナ科系統樹の基部に位置するブナ属への強い関心を表明し、ブナ林を訪れたいと考えている。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

ブナ科クリ属のクリは、他のブナ科のドングリと異なり、一つのイガの中に複数の堅果を持つ。これは殻斗の融合によるもので、一つの殻斗に複数の堅果があるものを「花序殻斗」、一つの殻斗に一つの堅果のものを「花殻斗」と呼ぶ。クリは花序殻斗を持つため、マテバシイなど他のブナ科植物と比較すると、進化の過程における殻斗の形成の違いが顕著に現れている。この特徴から、著者はブナ科の進化のヒントになるのではないかと考え、更なる探求の意欲を示している。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

ネズミはドングリのタンニンを無効化できるが、タンニン量が少ない小さいドングリを優先的に食べ、大きいものやタンニンが多いものは貯蔵する。コナラ属はタンニンを3%ほど含み、マテバシイ属は1%、シイ属は含まない。シイ属のドングリは小さく、小動物に狙われやすい。シイ類は極相種であり、深い森ではタンニンによる防御の必要性が低いと考えられる。ドングリの大きさ、タンニン含有量、樹木の生育環境は複雑に関連している。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

ポリフェノールはアルミニウムと強く結合する性質を持つ。土壌中のアルミニウムは植物の生育を阻害するが、ポリフェノールがアルミニウムと結合することでその毒性を軽減する。アカネズミはドングリに含まれるポリフェノール(タンニン)を唾液と腸内細菌で無毒化し、栄養源として利用する。腸内細菌はタンナーゼという酵素を産生し、タンニンをより小さな分子である没食子酸に分解する。この分解によってタンニンの渋みが軽減される。ポリフェノールとアルミニウムの結合、そしてタンナーゼによるタンニンの分解は、土壌の形成や森林生態系において重要な役割を果たしていると考えられる。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

ドングリは、リスなどの森の動物の餌であり、食べ残しや貯蔵のために埋められたものが発芽する。しかし、ドングリには牛の中毒死を引き起こすポリフェノールが含まれている。これは、ドングリが動物に食べられるための果実ではなく、種子であり、自衛のために渋みを持つためである。リスなどの小動物は、このポリフェノールの影響を受けないよう適応していると考えられる。ドングリの運搬と種まきという点で、小動物とドングリの共進化には興味深い関係が存在する。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

カキの果皮の色は、カロテノイドとポリフェノールの影響を受けます。橙色の原因はリコピンとβ-クリプトキサンチンというカロテノイドです。一方、渋柿の渋みはポリフェノールの一種であるカテキン重合体によるものです。カテキン自体は無色ですが、重合すると褐色になり、果皮の色にも影響を与えると考えられます。

カキには、風邪予防に効果的なビタミンCやβ-クリプトキサンチンが豊富に含まれています。β-クリプトキサンチンは体内でビタミンAに変換されるため、粘膜を強化し、ウイルスへの抵抗力を高めます。また、カテキン類は抗酸化作用や抗ウイルス作用があり、免疫機能の向上に役立ちます。特に、カテキンが重合したプロカテキンは、インフルエンザウイルスの増殖を抑える効果も示唆されています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

SNSで麦茶の良さを再認識した著者は、麦茶の成分について調査している。麦茶は、大麦から作られ、玄米や小麦と比べて水溶性食物繊維、鉄、カルシウムが豊富。焙煎方法によって成分は変化するが、タンパク質、繊維、ミネラル、脂肪酸、トコトリエノール、ポリフェノールが含まれる。ポリフェノールには、抗酸化作用の強い没食子酸、カテコール、ゲンチジン酸などが含まれている。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

紅葉の鮮やかな赤色はアントシアニンによるもので、これが分解されると褐色になる。アントシアニンの一種シアニジンは還元されてフラバン-3-オール(例:エピカテキン)となり、これが重合して縮合型タンニン(プロアントシアニジン)を形成する。タンニンはさらに縮合し、腐植酸へと変化していく。腐植酸は土壌有機物の主要成分であり、植物の栄養源となる。つまり、紅葉の落葉は分解・重合・縮合を経て土壌の一部となり、新たな生命を育むための養分となる。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

緑茶に含まれるカテキンは、インフルエンザなどのウイルスに吸着し感染を予防する効果がある。ウイルスは非生物で、宿主細胞の器官を乗っ取って増殖する。宿主細胞表面の糖鎖をウイルスが認識することで感染が成立する。カテキンはウイルスのスパイクタンパクを封じ、この認識プロセスを阻害すると考えられる。しかし、カテキンは体内に留まる時間が短いため、日常的に緑茶を摂取する必要がある。緑茶の甘みが少ない、苦味と渋みのバランスが良いものが効果的と考えられる。ウイルスは自己増殖できないため、特効薬がない。mRNAワクチンは、体内で無毒なスパイクタンパクを生成させ、抗体生成を誘導する新しいアプローチである。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

タデ科の植物、特にスイバは、荒廃地や痩せた土地で先駆的に生育する重要な役割を持つ。その理由は、根に含まれるシュウ酸が土壌のリン酸を可溶化し、他の植物の生育を促進するためである。さらに、スイバはアレロパシー作用を持つ可能性があり、他の植物の生育を抑制することで自らの生存を確保する。しかし、土壌が肥沃になると、スイバは他の植物との競争に敗れ、姿を消す。これは、スイバが過酷な環境でこそ真価を発揮する、パイオニアプランツとしての特性を示している。このサイクルは、土壌の肥沃化と植生の遷移に重要な役割を果たしている。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

野菜の美味しさは、甘味、うま味などの呈味成分に加え、食感や香り、さらにはポリフェノールと食物繊維のバランスで決まる。ポリフェノールは渋みや苦味、エグ味などの不快な味に関与する一方、抗酸化作用など人体に有益な効果も持つ。食物繊維は食感に関与し、腸内環境を整える役割も担う。最適なポリフェノールと食物繊維のバランスは野菜の種類や個人の嗜好によって異なり、過剰摂取は風味を損なったり、栄養吸収を阻害する可能性もある。美味しさはこれらの要素が複雑に絡み合い、個々の味覚によって感じ方が異なる主観的なものと言える。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

野菜の美味しさには食感も重要である。水を含んだクッキーはサクサク感がなくなり美味しくないのと同様、野菜の「筋っぽさ」も食感を損なう。チンゲンサイの比較栽培では、肥料の種類によって筋っぽさが異なり、米ぬかボカシ肥の方が筋っぽさが少なかった。筋っぽさは植物繊維の量、つまり成長段階と関連し、収穫時期を逃したオクラも筋っぽくなる。肥料によっては成長速度だけでなく、老化速度も変化する可能性があり、野菜の若さを保つことが美味しさに繋がるかもしれない。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

この記事では、野菜のおいしさについて、筆者の師匠が育てたゴボウを例に考察しています。師のゴボウは太く、味だけでなく香りも素晴らしかったとのこと。ゴボウの旨味成分としてグルタミン酸が挙げられますが、それ以外にクロロゲン酸とイヌリンの存在が重要だと指摘します。クロロゲン酸はポリフェノールの一種で、少量であれば甘味や酸味を感じさせ、味覚を修飾する効果があります。イヌリンは水溶性食物繊維で、加水分解されるとオリゴ糖になり、ゴボウの甘味を増します。また、整腸作用も持つとされています。長期冷蔵によってイヌリンが糖化し甘味が増したゴボウに、クロロゲン酸の味覚修飾効果とグルタミン酸の旨味が加わり、独特の風味とコクが生まれると結論づけています。さらに、優れた栽培者のゴボウは香りも優れていることを指摘し、おいしさの多様性を示唆しています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

野菜の美味しさは、甘味、うま味、苦味、酸味、塩味の相互作用によって決まり、糖度だけでは測れない。それぞれの味覚は、味蕾の種類や数、そして味物質の種類によって感知される。苦味受容体の多さは、危険察知のための進化の結果である。少量の苦味は、ポリフェノールやミネラル摂取に繋がるため、美味しさにも繋がる。スイカに塩をかけると甘く感じる現象のように、異なる味覚の組み合わせは、それぞれの味覚の感じ方を変化させ、美味しさの複雑さを増す。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

バニロイドは辛味を感じる化合物のグループであり、舌の温覚受容体に作用します。バニラの香料であるバニリンもバニロイドの一種で、刺激的な味覚をもたらします。辛味として認識されるバニロイドには、トウガラシのカプサイシンも含まれます。この発見により、著者はトウガラシのカプサイシンの生合成を調査する準備が整いました。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

イネのいもち病耐性に関わるポリフェノールの一種、サクラネチンについて解説しています。サクラネチンはフラバノンというフラボノイドの一種で、ファイトアレキシンとして抗菌作用を持つ二次代謝産物です。サクラ属樹皮にも含まれますが、イネではいもち病菌への抵抗性物質として産生されます。合成経路は複雑で、光合成から様々な酵素反応を経て生成されます。特定の肥料で劇的に増加させることは難しく、秀品率向上のための施肥設計全体の見直しが重要です。ただし、サクラネチン合成に関与する遺伝子は特定されており、抵抗性品種の作出や微生物による大量合成など、今後の研究に期待が持てます。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

二次代謝産物とは、一次代謝過程で必須ではないが、植物の生存や成長に有益な化合物のこと。主に保護やコミュニケーションに使用される。例として、色素は植物に色を与え、捕食者や病原体から保護し、また花粉を運ぶ動物に視覚的シグナルを送る。また、香りや味を与えるテルペノイドは、虫を寄せたり、捕食者を遠ざける。さらに、病原体に対する防御作用を持つアルカロイドや、紫外線から保護するフラボノイドも二次代謝産物である。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

渋味はポリフェノールであるタンニンがもたらす味覚です。舌ではなく触覚によって口内で感じられ、口の水分が奪われるようなすぼまるような感覚があります。タンニンが唾液中のタンパク質と結合して沈殿することで起こり、そのため口の水分が奪われます。ポリフェノールは土の形成にも重要な役割を果たしているため、その理解を深めることは有益です。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

テロワールに関する科学的見解を取り上げた論文では、土壌の違いがワインの品質に影響することが示されました。粘土の多い土壌から作られたワインは、タンニンが少なく、こくが不足する傾向があります。一方、石灰岩と粘土が混在した土壌からは、タンニンが強く、熟成にも適したワインが得られます。

これらは、土壌中のミネラル組成がブドウの生育やワインの風味に影響を与えるという考えを裏付けています。この研究は、テロワールが単なる抽象的な概念ではなく、科学的に測定可能な品質の決定要因であることを示唆しています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

ワインのポリフェノールは、熟成過程で変化します。ブドウの果皮に含まれるアントシアニンとタンニンは、酸に触れて生成されるカテキンと反応し、渋味や苦味を生み出します。

カテキンは酸素と反応してキノンを形成し、ワインにアルデヒドを増やします。さらに、ポリフェノール酸化酵素(PPO)がカテキンの縮合を引き起こし、ワインの色をくすませます。

オーク樽は、ワインを酸素と接触させ、タンニンを放出します。樽の大きさや使用歴によって、ワインに影響を与えるタンニンの量が異なります。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

ワインの熟成では酸素が重要視されるようになった。酸素はワインに含まれる鉄が活性酸素を生み出すが、ポリフェノールがこの活性酸素を無害化する。このプロセスでポリフェノールは重合・変形し、ワインの熟成に貢献する。

タンニンを含むポリフェノールが熟成に重要なため、木製オーク樽での熟成が好まれる。オーク樽は微量の酸素を透過させ、タンニンの重合を促す。

また、オーク材に含まれるバニリンなどの成分が、ワインの風味と複雑さを向上させる。熟成中の適切な酸素管理がワインの品質に大きな影響を与えるため、樽の素材と大きさは重要な要素となる。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

お茶の味は、カテキン(渋味・苦味)、テアニン(旨味)、カフェイン(苦味)の3要素で決まる。カテキンはタンニンの一種で、テアニンは旨味成分グルタミン酸の前駆体であり、リラックス効果も示唆されている。カフェインは覚醒作用で知られる。良質な茶葉はこれらのバランスが良く、淹れ方によって各成分の抽出を調整し、自分好みの味にできる。それぞれの抽出条件については、参考文献で詳しく解説されている。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

ツユクサの青い花弁の細胞は、一次細胞壁にフェニルプロパノイドを蓄積することで、強い光から細胞小器官やDNAを守っている。フェニルプロパノイドは紫外線領域の光を吸収する性質を持つため、細胞壁に存在することで、有害な紫外線を遮断するサンスクリーンのような役割を果たす。

ツユクサは成長過程でフェニルプロパノイドの蓄積量を調整し、光合成に必要な光は透過させつつ、有害な光だけを遮断する巧妙な仕組みを持っている。これは、強光環境下で生育する植物にとって重要な適応戦略と言える。

一方で、このフェニルプロパノイドの蓄積は、細胞壁の糖質と結合することで細胞壁の強度を高める効果も持つ。これは、ツユクサの花弁が物理的なストレスから守られる一因となっていると考えられる。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

ポリフェノールの一種、フェニルプロパノイド類について解説。フェニルアラニンが脱アミノ化されて生成されるケイヒ酸を基とする化合物群である。植物体内での役割は既出のため割愛し、ヒトへの健康効果として抗酸化作用、α-グルコシダーゼ阻害作用、リノール酸自動酸化阻害作用などが挙げられる。続く章ではα-グルコシダーゼについて掘り下げる。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

光合成の明反応は、葉緑体のチラコイド膜で起こり、光エネルギーを化学エネルギーに変換する過程です。光エネルギーは、クロロフィルなどの色素によって吸収され、電子を高エネルギー状態に励起します。励起された電子は電子伝達系を移動し、その過程でATP(アデノシン三リン酸)とNADPHが生成されます。水分子は分解され、電子伝達系に電子を供給し、酸素が発生します。生成されたATPとNADPHは、続く暗反応で二酸化炭素から糖を合成する際に利用されます。つまり、明反応は光エネルギーを利用して、暗反応に必要なエネルギーと還元力を供給する役割を担っています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

トチノキの実のアクの正体は、タンニンとサポニンである。特にサポニンは、界面活性作用で細胞膜を破壊する性質を持ち、人体に毒性がある。このため、生食はできない。しかし、縄文時代の人々は灰汁を用いたアク抜き方法を発見し、トチノキの実を貴重なデンプン源として利用した。サルでさえ食べないトチノキの実を、人は灰の活用によって食料とした。囲炉裏から得られる灰は、暖をとるだけでなく、食料貯蔵にも役立ち、人類の文化発展に貢献したと言える。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

ファームプロから緑茶品種で作った紅茶を頂いた。緑茶は未発酵茶、紅茶は発酵茶で、発酵は葉の酵素による。茶葉を揉むことでタンニンが紅茶特有の色や香りに変化する。ファームプロによると、緑茶品種は三番茶でタンニンが増加し、旨味成分テアニンも多い。この三番茶を使うことで味、見た目、香りの良い紅茶ができる。試飲したところ、緑茶の旨味と紅茶の特徴を併せ持つ仕上がりだった。テアニンはタンニンの前駆体で、遮光でタンニンへの変化が抑えられる。三番茶は遮光しないため、テアニン含有量が多い。発酵でタンニンが分解されてもテアニンには戻らない。紅茶の呈色成分はテルフラビン等、香気成分はリナロール等。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

奄美大島の大島紬の泥染めは、テーチ木のタンニン酸と泥田の鉄の反応を利用している。しかし、染色の過程で鉄分が消費されるため、ソテツの葉を泥田に浮かべて鉄分を補給するという伝統的な方法がある。ソテツは「蘇鉄」と書き、まさに鉄を蘇らせる役割を果たす。ソテツの根には藍藻類が共生し、窒素固定を行うため痩せ地でも生育できる。この窒素固定にも鉄が必要とされるため、ソテツは鉄を蓄積していると考えられる。同様の窒素固定を行うマメ科植物でも、ソテツのように鉄分補給が可能かどうかは興味深い点である。

関連する「新しく借りた水田が老朽化水田だった時は」では、老朽化水田の土壌が還元状態になりやすく、鉄や硫化水素による根腐れが発生しやすいことが解説されている。解決策として、土壌の酸化を進めるために、代かき時に石灰窒素を散布し、水持ちをよくするために堆肥を施すことが推奨されている。また、雑草の繁茂を抑えるために、田植え前に除草剤を使用することも有効である。