/** Geminiが自動生成した概要 **/

本記事は、土壌中の不可給態マンガンが植物に利用可能な可給態マンガンへ変化するメカニズムを、微生物由来の還元糖に焦点を当てて解説。牧野知之氏の論文を引用し、死滅した土壌微生物の遺体から溶出する還元糖(グルコースなど)がマンガン酸化物を還元溶解させることが主な要因と指摘します。還元糖の化学的特性も説明。土壌消毒などで微生物が死滅するとこのプロセスが加速され、植物のマンガン過剰症リスクを高める可能性を警鐘しています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

本記事は、土壌中の不可給態マンガンが植物に利用可能な可給態マンガンへ変化するメカニズムを、微生物由来の還元糖に焦点を当てて解説。牧野知之氏の論文を引用し、死滅した土壌微生物の遺体から溶出する還元糖(グルコースなど)がマンガン酸化物を還元溶解させることが主な要因と指摘します。還元糖の化学的特性も説明。土壌消毒などで微生物が死滅するとこのプロセスが加速され、植物のマンガン過剰症リスクを高める可能性を警鐘しています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

太陽熱土壌消毒は土壌の劣化を加速させる可能性があると筆者は指摘しています。ビニールマルチ栽培で土がパサつく現象と同様に、地温上昇が土壌有機物の消費や団粒構造の消失を引き起こし、特に土壌鉱物の風化を促進させると懸念。

鉱物の風化は、初期には植物へ肥料を供給し保肥力を高めますが、最終的には保肥力・有機物蓄積能の低下、そして土の締め固まりを招きます。太陽熱土壌消毒はこの劣化プロセスを早め、一時的に作物の成長を促進しても「地力の前借り」に過ぎず、連作障害の深刻化や効果の低下に繋がるリスクが高いと警鐘を鳴らしています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

蛇紋岩土壌はニッケル過剰により植物の鉄欠乏を引き起こし生育を阻害する。しかし、一部の植物はニッケル耐性を持ち生育可能である。その耐性機構として、ニッケルと強く結合する金属キレート分子であるニコチアナミンが注目されている。ニコチアナミンはニッケルを隔離し、鉄の輸送を正常化することで鉄欠乏症状を回避すると考えられる。しかし、蛇紋岩土壌に適応した植物がニコチアナミン合成能力に優れているかは未解明である。ニコチアナミンはムギネ酸の中間体であることから、イネ科植物などムギネ酸を生成する作物の栽培が適している可能性が示唆される。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

蛇紋岩土壌は、貧栄養、高重金属、高pHといった特徴から植物にとって過酷な環境です。特にニッケル過剰が問題で、植物は鉄欠乏に似た症状を示します。ニッケルは鉄の吸収を阻害するのではなく、鉄と同時に吸収され、鉄の本来の場所にニッケルが入り込むことで、植物は鉄欠乏だと錯覚し、更なる鉄とニッケルの吸収を招き、悪循環に陥ります。しかし、蛇紋岩土壌にも適応した植物が存在し、その耐性メカニズムを理解することが、この土壌での栽培攻略につながります。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

コーヒー抽出残渣の施肥が1年目は植物の生育を抑制し、2年目は促進するのは、土壌微生物がカフェインを分解するためと考えられる。このカフェインは、植物の成長に抑制効果を及ぼす可能性がある。

カフェインの障害には、細胞内のカルシウム濃度調整の異常と細胞分裂の阻害が含まれる。

土壌消毒は、カフェインを分解する土壌微生物を減少させ、地力窒素の減少につながる可能性がある。したがって、土壌消毒を行う場合は、地力窒素の損失を考慮する必要がある。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

水田では、酸化層でメタン酸化菌がほとんどのメタンを二酸化炭素と水に変換する。しかし、90%以上のメタンは大気中に放出されず、イネの根からの通気組織を通って排出される。

また、メタンがイネの根に取り込まれると発根が抑制される可能性があり、これを回避するために中干しを行うという説がある。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

水田での鶏糞基肥利用における臭気の影響は、熟成度合いによって異なります。

鶏糞の臭いには硫化水素が関与しており、未熟な鶏糞は特に強い臭いを発します。水田に硫酸塩が十分あれば、硫化水素は問題になりにくいですが、硫酸塩が不足すると稲の硫黄欠乏を引き起こす可能性があります。

一方、完熟鶏糞は臭気が少ないですが、窒素成分が減少し、基肥としての効果が薄れる可能性があります。

つまり、臭気と肥料効果の両面から考えると、鶏糞の熟成度合いの判断は非常に難しいと言えます。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

長年物理性の改善を実施した水田では、2024年の機械植え田植えが順調に行われた。物理性の改善により、連作障害の軽減にもつながり、水稲の継続的な栽培が容易になっている。

機械の相性を懸念していた初期段階は過ぎ、現在は安心して田植え作業が行える。また、水稲栽培は連作障害の起こりにくさと、保水性の向上による利点があるため、水資源の確保できる地域では、陸稲よりも推奨される。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

この記事は、体調不良時に不足する糖質コルチコイドの材料となるコレステロールを卵ボーロから摂取できるかを考察しています。

卵ボーロには卵黄が含まれていますが、主成分はジャガイモ澱粉等で卵は10%程度です。少量の摂取ではコレステロール不足を補う効果は期待薄ですが、お菓子なので過剰摂取も問題です。

むしろ注目すべきは「ルテイン卵」を使用している点です。ルテインは目に良いカロテノイドで、卵はその蓄積能力があります。原料にこだわることで、たまごボーロは高品質な食品になり得る可能性を秘めていると言えるでしょう。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

水田を乾田にすることでメタン発生は抑えられますが、鉄の溶脱が減り、下流の生態系や生物ポンプへの影響が懸念されます。水田は腐植蓄積によってメタン抑制と減肥を両立できるため、安易な乾田化ではなく、水田の特性を活かした持続可能な農業が重要です。また、畑作における過剰な石灰施用も、土壌劣化や温室効果ガス排出増加につながるため、土壌分析に基づいた適切な施肥が求められます。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

「疲労とはなにか」では、疲労を細胞機能の障害と定義し、疲労感と区別しています。eIF2αのリン酸化が疲労に関連し、米ぬかに含まれるγ-オリザノールがeIF2αの脱リン酸化を促進し、心臓の炎症を抑制することが示されています。

ただし、米ぬかの摂取による疲労回復効果は限定的です。本書では、疲労に対する特効薬はなく、疲労の仕組みを理解することが重要だと述べています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

魚粉肥料を使うとトマトが美味しくなると言われるが、本当に魚の出汁の味になるのか?旨味成分であるグルタミン酸、グアニル酸、イノシン酸に着目して解説する。トマトにはグアニル酸とグルタミン酸が含まれており、魚粉肥料にはイノシン酸が豊富である。植物が核酸を吸収して葉に蓄積すると仮定すると、トマトにイノシン酸の旨味が加わり、三大旨味の相乗効果でさらに美味しくなるかもしれない。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

有機質肥料と飼料は、どちらも生物由来の有機物を原料とする点で共通しています。家畜の飼料には、肉や骨粉、魚粉などが使われますが、これらは肥料としても利用されます。

例えば、魚粉はリン酸が豊富なため、リン酸肥料として使用されます。牛骨粉はリン酸とカルシウムを多く含み、リン酸肥料や土壌改良剤として利用されます。

このように、有機質肥料と飼料は密接な関係にあり、相互に利用されています。飼料の品質向上は、結果として有機質肥料の品質向上にもつながります。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

腐植土における銅管腐食は軽微であるため、腐植質肥料による土壌改良が施された場所では塩化カリの影響は無視できる可能性があります。一般土壌に分類される腐植土は、土壌腐食速度が小さく、銅管への影響は限定的です。腐植質肥料が土壌環境に与える影響は、塩化カリの腐食作用を抑制する可能性があります。ただし、土壌環境や肥料の使用状況は多岐にわたるため、腐食リスクを完全に排除するには、個別の状況に応じた評価が必要です。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

田の酸化還元電位に関する記事は、土壌中の鉄分の状態から、田んぼの土が酸化的か還元的かを判断する方法を解説しています。

健康な土壌は還元状態ですが、酸化的になると稲の生育に悪影響が出ます。酸化的かどうかの指標として、土中の鉄分の状態を観察します。

還元状態の土壌では鉄分は水溶性の2価鉄として存在し、土の色は灰色や青灰色になります。一方、酸化的になると鉄分は水に溶けにくい3価鉄になり、土の色は赤褐色や黄色っぽくなります。

記事では、これらの色の変化を写真で比較し、土壌の状態を診断する方法を紹介しています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

猛暑が続く中、筆者は自身の「中干し無し」稲作田が薄緑色なのに対し、隣の「慣行栽培(中干し有り)」の田では葉が黄化し、一発肥料の肥効が得られていない状況を報告しています。今年の春からの高温で肥料の効きが前倒しになったか、高温障害で肥料吸収が落ちたかが原因と推測。この状況から、一発肥料に頼る慣行栽培の限界を指摘しています。もし高温障害が原因なら、未吸収の肥料が土壌に残り、養分バランスの悪化や次作の栽培難易度上昇につながる可能性を示唆しています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

この記事は、汚泥肥料に含まれる可能性のある有害金属、特にカドミウムについて解説しています。

汚泥肥料は資源有効活用に役立ちますが、製造過程によってはカドミウムなどの有害金属が混入する可能性があります。カドミウムは人体に蓄積し、腎臓障害などを引き起こすことが知られています。

著者は、汚泥肥料中のカドミウムが農作物に与える影響について調査しており、次回の記事で詳細を解説する予定です。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

筆者は、中干しなし+レンゲ栽培をしている田んぼでジャンボタニシが減った可能性を考察しています。 ポイントは、土壌中の鉄分の酸化還元です。

①レンゲにより土壌中の有機物が増加

②春に土壌表面が急速に褐色化したことから、鉄分が酸化

③その後、潅水により鉄分が還元され土壌中に蓄積

この還元された鉄をジャンボタニシが摂取することで、農薬と同様の効果が生まれたと推測しています。そして、タンニン鉄が有効なのではないかと結論付けています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

中干し無しの稲作に取り組む農家の米が、品質検査で最高評価を得た事例を紹介しています。

この農家は、土壌改良、レンゲ栽培、中干し無しに加え、減肥にも取り組んでおり、収量が多いだけでなく、品質も高い米を生産しています。

記事では、この品質向上の要因として、

1. **初期生育段階での発根促進**

2. **猛暑日における水張りによる高温障害回避**

3. **川からのミネラル供給量の増加**

の3点を挙げ、土壌の物理性改善とガス交換能向上による重要性を指摘しています。

さらに、中干し無しの稲作は、水管理コストや農薬散布の削減、夏季の気温上昇抑制にも繋がり、環境にも優しい持続可能な農業を実現するとしています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

牛糞で土作りすると、窒素過多、未分解有機物によるガス害、リン酸過剰、カリウム欠乏、雑草種子混入、塩類集積、病害虫リスクなどの弊害が生じることがあります。特に完熟堆肥でない場合、窒素過多による生育障害や、未分解有機物が分解時にガスを発生させ根を傷つけることが問題となります。また、リン酸過剰やカリウム欠乏を引き起こす可能性もあり、適切な施肥計画が必要です。さらに、雑草種子や病害虫のリスクも高まるため、注意が必要です。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

ブルーベリー由来のアントシアニンは、網膜の炎症を軽減し、光受容体であるロドプシンの減少を抑制する抗酸化作用があります。これらの効果により、目の健康を維持し、視力低下を防ぐことが示唆されています。

アントシアニンは植物が光ストレスから身を守るために合成するフラボノイドの一種です。過剰な光を吸収し、活性酸素の発生によるダメージを防ぐ働きがあります。

それゆえ、ブルーベリーのサプリメントの摂取は、現代社会における青色光による光ストレスに対抗し、目の機能を維持するのに役立つ可能性があります。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

青魚にはDHAが豊富というイメージがありますが、実は他の海産物と比べても、DHA含有量が多いわけではありません。DHA含有量は季節によって大きく変動し、これは青魚が食べる餌に影響を受けているためです。青魚自身はDHAを合成する能力は低く、食物連鎖の下位にいるプランクトンや微細藻類がDHAを合成しています。そのため、DHAを効率的に摂取するには、これらの藻類を直接摂取する方法も有効です。実際、微細藻類からDHAを抽出して商品化が進められています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

腎臓は、体内で生成された二酸化炭素を原料に、重炭酸イオンを産生し、血液のpHを緩衝する重要な役割を担っています。

具体的には、腎臓の集合管において、二酸化炭素は炭酸脱水酵素によって炭酸に変化し、さらに非酵素的に重炭酸イオンと水素イオンに分解されます。これらのイオンは膜タンパク質によって排出され、重炭酸イオンは血液中に戻りpHを調整します。

この酸排出は、体内の酸負荷、酸・塩基平衡、アルドステロンなどのホルモンによって調節されています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

大浦牛蒡は、社会問題解決に貢献する可能性を秘めた野菜です。豊富な食物繊維とポリフェノールで生活習慣病予防に効果が期待できる上、肥料依存度が低く、土壌改良効果も高い。特に大浦牛蒡は、中心部に空洞ができても品質が落ちず、長期保存も可能。太い根は硬い土壌を破壊するため、土壌改良にも役立ちます。産直など、新たな販路開拓で、その真価をさらに発揮するでしょう。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

ゴボウの普及を阻む要因として、土壌の物理性、機械化、連作障害が挙げられています。記事では、特に連作障害に着目し、その原因を探っています。行政のサイトによると、ゴボウの連作障害である「やけ病」は、糸状菌とネグサレセンチュウによって引き起こされ、土壌の物理性低下とリン酸過剰が原因の可能性が高いと指摘されています。つまり、適切な施肥設計によって連作障害は軽減できる可能性があり、ゴボウ普及の課題は機械化と新たなマーケティング戦略に絞られると結論付けています。さらに、ゴボウは社会問題解決の可能性を秘めた作物として、今後の動向に注目しています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

ゴボウは連作障害を起こしやすいですが、その原因の一つに青枯病があります。青枯病は土壌細菌であるラルストニア・ソラナセアルムによって引き起こされ、ゴボウだけでなく、トマトやナスなどのナス科植物にも被害をもたらします。

この細菌への対策として、トウモロコシの分泌する抗菌物質DIMBOAが有効です。DIMBOAは青枯病菌の増殖を抑え、ゴボウへの感染を防ぐ効果があります。

しかし、DIMBOAは土壌中の微生物によって分解されやすく、効果が持続しない点が課題です。そのため、ゴボウの連作障害を克服するには、DIMBOAの効果的な利用方法や、他の対策との組み合わせが重要となります。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

土壌分析でリン酸値が高い場合、Ca型リン酸が多く病気リスクも高まります。記事で紹介されたラッカセイはAl型リン酸を利用できるため、石灰過剰の土壌ではリン酸値改善効果は期待できません。石灰過剰だと土壌pHが上がり、ラッカセイがAl型リン酸を溶解しにくくなるからです。リン酸値改善には、まず石灰値の適正化が必要です。鶏糞など酸性資材の活用も検討しましょう。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

この記事では、土壌中で植物が利用しにくいリン酸アルミニウムを、ラッカセイがどのように利用しているのかについて解説しています。

ラッカセイは根からシュウ酸を分泌し、リン酸アルミニウムを溶解します。溶解したアルミニウムは、根の表面にある特定の部位と結合し、剥がれ落ちることで無毒化されます。

さらに、剥がれ落ちたアルミニウムと結合した細胞は土壌有機物となり、土壌環境の改善にも貢献する可能性が示唆されています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

汚泥肥料は安価で栄養価が高いが、窒素、リン酸、石灰が多く、カリウムが少ないという特徴があります。そのため、使用時にはカビ由来の病気や土壌硬化のリスクを考慮する必要があります。

効果的に使用するには、腐植質の資材やカリウム、苦土を補給することが重要です。これらの対策を講じることで、汚泥肥料のデメリットを抑制し、土壌の健康を保ちながら植物の生育を促進することができます。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

この記事は、エストロゲンとセロトニンの関係について解説しています。セロトニンは精神安定作用を持つ神経伝達物質で、その低下はうつ病と関連し、女性に多いとされています。エストロゲンはセロトニンの合成を促進する効果があり、更年期でエストロゲンが減少するとセロトニンも低下し、更年期障害の一因となると考えられています。著者は、大豆イソフラボンが脳内のエストロゲン受容体に作用し、セロトニン合成を促進する可能性を示唆しています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

ネギの連作障害対策で注目すべきは、BB肥料(特に硫黄コーティング肥料)の多用です。硫黄コーティング肥料は、土壌中で硫酸イオンを生成し、過剰になると硫化水素が発生、土壌を老朽化させます。これは水田だけでなく畑作でも深刻な問題で、鉄分の無効化など作物生育に悪影響を及ぼします。硫酸イオンの残留性は高いため、BB肥料の使用は土壌の状態を見極め、過剰な使用は避けるべきです。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

ネギの周年栽培地帯で、生育不良対策に稲作を挟む慣行がある。これは過剰なリンや石灰を流すためだが、近年効果が薄れている。原因は養分の流亡不足か、稲作による土壌物理性悪化が考えられる。効果があった過去を考えると、前者の可能性が高い。特に、稲作の中干しと硫化水素の関係から、養分が土壌に残留しやすくなっている可能性があり、土壌物理性の改善が対策として有効と考えられる。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

今年は一発肥料使用の稲作でも追肥(穂肥)が増加傾向にあり、10年以上稲作を行う農家でも初めての追肥事例が発生しています。筆者はその原因を、中干し期間の猛暑による土壌ひび割れが引き起こす根の損傷や高EC状態による一発肥料の肥効低下と分析。結果、金属系要素欠乏症状が見られるといいます。追肥しても、水溶性肥料が緑藻や浮草に優先的に利用され、浮草の繁茂が地温低下を招き、根の養分吸収を妨げる悪循環に陥ると指摘。肥料高騰の中、経営的な打撃は大きく、今後は一発肥料の設計が確実に効くような土壌環境整備が不可欠だと提言します。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

今年の稲作では追肥を行う農家が増加しており、一般的な一発肥料の設計が通用しなくなっている可能性が指摘されています。筆者はその原因を年々劣化する土壌や猛暑日の増加、特に中干し期間の高温障害と推測。

興味深いのは、筆者の田では土壌物理性を改善し一発肥料を2割減肥しても追肥が不要な一方で、追肥している田は肥料使用量が多いにもかかわらず、イネが肥料を適切に吸収できていない実態です。肥料高騰の中、施肥した肥料が無駄になるのは経済的損失であり、吸収されずに土に残った肥料は病気を招くリスクがあるとも警鐘を鳴らしています。今回の内容の詳細は次回に続くとのことです。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

稲作において、害虫の天敵が集まる田と集まらない田の違いについて、殺虫剤不使用の田を対象に考察。植物は食害されると、カマキリなどの天敵を誘引する物質「サリチル酸メチル」を放出します。この物質は、光合成で合成される芳香族アミノ酸を前駆体とします。

しかし、高温障害や蒸散量減少でイネが弱ると、芳香族アミノ酸の合成が低下し、天敵誘引能力も減少。筆者は、今年の猛暑日と重なった中干しがイネに多大な高温ストレスを与え、誘引物質の合成を阻害した可能性を指摘。その悪影響は収穫直前に顕著化すると予測しています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

今年の猛暑日は早く訪れ、中干し中の稲に高温障害をもたらしている可能性があります。中干し中に猛暑日が重なると、土壌の乾燥とひび割れが起き、根にダメージを与えてしまうからです。根が傷むとカリウムやマグネシウム、亜鉛の吸収量が減り、稲は養分を葉から他の部位へ転流させようとします。これが、葉の脱色や養分転流の活発化という形で現れます。根へのダメージは収穫量や病虫害抵抗性にも影響するため、猛暑と中干しの関係には注意が必要です。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

カリ肥料不足の深刻化に伴い、代替肥料として塩化カリや鶏糞燃焼灰が挙げられるが、それぞれ土壌への影響や供給安定性の問題がある。塩化カリは土壌への悪影響が懸念され、鶏糞燃焼灰は供給不安定な上、カルシウムやリン過剰のリスクもある。

そこで、日本の伝統的な稲作のように、川からの入水など天然資源を活用する方向へ転換すべき時期に来ていると言える。土壌鉱物の風化作用など、自然の力を活用することで、持続可能な農業を目指せるだろう。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

ホウレンソウ栽培において、石灰によるpH調整の難しさについて述べられています。酸性土壌ではマンガンが吸収されやすくなる一方、ホウレンソウは酸性土壌を好みません。石灰はpH調整に有効ですが、過剰施用は品質低下や土壌の硬化を招く可能性があります。著者は、経験的に石灰を使わず土壌の緩衝能を高めることで連作が可能だった事例を挙げ、pH調整よりも土壌の緩衝能を重視すべきだと主張しています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

著者は今年、大阪府高槻市の米粉「清水っ粉」の取り組みが最も印象的だったと振り返る。注目すべきは、土壌の物理性を改善し、レンゲを栽培し、中干しを行わない稲作だ。この方法は、水管理、肥料、農薬のコスト削減、収穫量増加、生物多様性向上、周辺環境への好影響など、多くの利点をもたらす。さらに、清水っ粉のように米粉の製造・普及に取り組むことで、米の新たな需要を創出し、持続可能な農業を実現できる。この革新的な稲作と米粉の利用拡大は、農業所得の向上、環境保護、地域活性化に貢献する可能性を秘めている。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

棚田式の水管理が、区画整理された水田でも稲作に有効なのではないか、という考察をまとめた文章です。区画整理された水田では、水路から直接冷たい水が入り、高温になったイネにストレスを与えてしまう可能性があります。一方、棚田では水が段階的に供給されるため、水温が安定し、イネへのストレスも軽減されます。そこで、中干しを行わずに水を張り続けることで、水温を安定させ、イネへのストレスを軽減できるのではないかと考えられています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

レンゲ米栽培の田んぼで、中干しなしの影響を検証した結果、稲は順調に生育し、害虫の天敵も集まりました。中干しなしは、ウンカ被害の軽減や葉色の維持に効果がある可能性があります。

来年の課題は、中干しなし栽培に対応する減肥方法です。レンゲ栽培時に米ぬかで追肥し、稲作での一発肥料を減らすことを検討しています。

また、リン酸不足の懸念に対しては、レンゲ栽培時の米ぬか追肥で補うか、廃菌床による土作りも検討しています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

レンゲ栽培と中干しなし稲作で、土壌の物理性向上による肥料過多と倒伏が課題として浮上。レンゲによる窒素固定量の増加と、物理性向上による肥料効能の持続が重なった可能性。中干しのメリットは物理性向上により減少し、デメリットである高温障害回避と益虫増加の方が重要となる。解決策は施肥量減らし。この技術確立は、肥料・農薬削減によるSDGs、土壌炭素貯留によるCO2削減、鉄還元細菌によるメタン発生抑制に繋がり、持続可能な稲作に貢献する。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

長雨による日照不足で稲のいもち病被害が懸念される中、殺菌剤使用の是非が問われている。殺菌剤は土壌微生物への悪影響や耐性菌発生のリスクがあるため、代替策としてイネと共生する窒素固定菌の活用が挙げられる。レンゲ栽培などで土壌の窒素固定能を高めれば、施肥設計における窒素量を減らすことができ、いもち病への抵抗性向上につながる。実際、土壌改良とレンゲ栽培後の稲作では窒素過多の傾向が見られ、減肥の必要性が示唆されている。今後の課題は、次年度の適切な減肥割合を決定することである。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

稲作の冷害は窒素肥料の過多が助長すると考えられます。窒素過多は発根を抑制し、地上部の葉を過剰に茂らせるため、マンガン、亜鉛、銅などの微量要素吸収を阻害し、生理障害を誘発します。特に亜鉛不足は花粉の質を低下させ、不稔性につながると指摘。

さらに、石灰窒素を用いた稲わらの腐熟も、生成されるアンモニア(窒素)が同様に冷害を誘発する可能性があり、石灰窒素に含まれるカルシウムも微量要素の吸収に悪影響を及ぼす懸念があるとしています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

レンゲの播種は稲刈り直後が最適。遅れるとレンゲの生育不良に繋がり、緑肥効果や雑草抑制効果が低下する。稲刈り後、圃場が乾かないうちに速やかに播種することで、レンゲは水分を確保し発芽が促進される。特に晩生品種の収穫後は、播種時期が遅くなりやすい為、素早い作業が重要となる。

播種方法は、散播が一般的だが、湛水状態での散播は発芽率が低下するため、田を落水させてから行う。覆土は不要だが、鳥害対策として軽く土をかける場合もある。播種量は10aあたり4kgが目安。

レンゲ栽培は、化学肥料の使用量削減、土壌改良、雑草抑制などの効果があり、持続可能な農業を目指す上で重要な役割を果たす。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

基肥リン酸の効用は、発根促進とされてきたが、必ずしもそうではない。リン酸は土壌中で不溶化しやすく、植物が吸収できる形態は限られる。土壌pHが低いと鉄やアルミニウムと結合し、高いとカルシウムと結合して不溶化するため、施肥しても利用効率は低い。

リン酸が初期生育を促進するのは、土壌のリン酸が少ないため、施肥により一時的に増えることで、菌根菌の繁殖が抑制されるためである。菌根菌は植物と共生しリン酸供給を助けるが、その形成にはエネルギーが必要となる。リン酸が豊富な初期生育期は菌根菌形成を抑制することでエネルギーを節約し、成長を優先できる。つまり、リン酸施肥による発根促進効果の根拠は薄弱であり、菌根菌との共生関係を阻害する可能性もある。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

出穂した稲の籾の一部が黒ずんでいる現象が観察され、その原因を探っている。黒ずみは、8月中旬の長雨による冷害の影響と考えられる。周辺の田んぼでも同様の現象が見られるため、中干し不足の影響は低いと推測。冷害の種類として、定植初期の低温が影響する遅延型冷害、出穂後の低温が影響する障害型冷害、そして両者が混合した混合型冷害がある。黒ずんだ籾が膨らむかどうか、また黒ずみが遮光によるアントシアニンの蓄積によるものかなど、更なる調査が必要。追記として、長雨による穂いもちの可能性も示唆されている。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

土壌の過剰な養分は、緑肥を栽培することで吸収させ、土壌環境の改善に役立てることができます。緑肥は、過剰な窒素やカリウムなどを吸収し、土壌中の養分バランスを整えます。また、緑肥を土壌にすき込むことで、有機物が供給され、土壌の物理性や生物活性が向上します。これにより、土壌の保水力や排水性が改善され、植物の生育に適した環境が作られます。さらに、緑肥は雑草の抑制にも効果があり、除草剤の使用量を減らすことにも繋がります。このように、緑肥は土壌の養分管理、土壌改良、雑草抑制に効果的な方法です。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

サツマイモ基腐病が産地で蔓延し、収入減を引き起こしている。病原菌 *Plenodomus destruens* による基腐病は、牛糞堆肥の使用と連作が原因と考えられる。牛糞堆肥は土壌の糸状菌バランスを崩し、基腐病菌の増殖を助長する可能性が高い。また、連作も発病を促進する。解決策は、牛糞堆肥を植物性堆肥に変え、緑肥を導入して連作障害を回避すること。しかし、緑肥は時間を要するため、肥料による対策も必要。農薬は、既に耐性菌が発生している可能性が高いため、効果は期待できない。天敵であるトリコデルマやトビムシの活用も、牛糞堆肥の使用を中止しなければ効果は薄い。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

このブログ記事は、「長雨豪雨と出穂」と題し、土作りとレンゲ栽培を行った田のイネの生育状況を報告しています。前回の長雨によるイネの成長が、穂の形成期にどう影響するかが懸念されていました。今回の観察では、穂が黒くないことから低温障害を回避できたと判断。今後気温が上がっても、田に水があれば高温障害も回避できる見込みであり、イネの健全な成長への期待が伺える内容です。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

2021年8月中旬の記録的豪雨の後、大阪の田んぼでは稲が大きく成長していた。長雨でも水没しなければ根腐れせず、イネは逞しく育つ。この成長を促すのが「稲妻」で、雷のエネルギーで生成される窒素化合物が関係すると言われる。しかし、今回雷は少なかったため、大気中の窒素化合物も成長に寄与している可能性がある。増加する豪雨への対策として、土作りが重要な役割を果たすかもしれない。今後の天候による影響も考慮しつつ、稲の生育を見守る必要がある。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

レンゲ栽培と土壌改良を行った田が、周辺と比較して順調に生育していることを報告。猛暑下でも中干し不要で高温障害を緩和し、光合成性能を維持しています。特筆すべきは、この田でカメムシの天敵であるカマキリが多数発見されたこと。周辺の田では見られない現象で、クモやカエルも多いことから、健全な生態系が機能し、ウンカなどの害虫被害軽減が期待されています。筆者は、殺虫剤の使用が天敵を減らし、かえってウンカ被害を悪化させる「人災」であると警鐘を鳴らし、自然の力を活用した害虫対策の重要性を訴えています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

水耕栽培では養液のpH管理が重要で、成分の吸収に影響を与える。pH調整にはアップ剤とダウン剤を使用するが、成分が非公開の製品が多い。しかし、General Hydroponicsの製品は成分を公開しており、アップ剤は水酸化カリウムと炭酸カリウム、ダウン剤はリン酸を使用している。これらは高濃度では危険な劇物であるため、取り扱いに注意が必要。pH調整は経験だけでなく、化学的な理解も重要であることを示唆している。農業高校の生徒に肥料の話をした経験から、土壌のpHや肥料成分の知識不足を実感し、経験だけでなく科学的知識に基づいた農業の必要性を訴えている。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

トマト栽培において、最適な根域温度は25℃付近。30℃以上では高温障害が発生する。最適温度では根のオーキシン含有量が増加し、根の生育や木部発達、養分輸送が促進される。高温期の根域温度制御は重要である。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

スギナだらけの畑で、スイバがスギナを押しのけるように成長している様子が観察された。スイバの根にはタンニンが豊富に含まれており、腐植酸へと変化することで、土壌劣化の原因となる水酸化アルミニウムを無害化する効果が期待される。スイバは土壌を改善する役割を担っているように見えるが、雑草としてすぐに除草される可能性が高い。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

アオカビから発見されたペニシリンは、β-ラクタム系抗生物質で、細胞壁の合成を阻害することで静菌・殺菌作用を示す。しかし、グラム陽性菌とグラム陰性球菌に有効だが、グラム陰性桿菌には効果が低い。連作障害で増加する軟腐病菌は、グラム陰性桿菌であるエルビニア・カロトボーラであるため、ペニシリンの効果は期待薄である。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

トリコデルマ・ビレンス(T.virens)が植物成長促進や病害抑制効果を持つことから、畑での活用に興味を持った筆者は、木材腐朽菌に対するトリコデルマの拮抗作用や、堆肥でのキノコ発生後の散布時期との関連性について考察している。キノコ発生後にトリコデルマが堆肥に定着する可能性を推測しつつも、広大な畑への散布ではトリコデルマが優勢になるには量が必要だと考え、トリコデルマ含有堆肥の効果的な使用方法に疑問を呈している。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

レンゲ米栽培の田んぼの端で、単子葉植物が繁茂し、一部ナズナが開花している様子が観察された。田んぼの端は水が溜まりやすく、養分が過多になっている可能性があり、草の生育が速い。ナズナの開花は2月頃からなので時期的には問題ないが、繁茂していない場所では開花が見られない。繁茂していることで、暖かさなど開花の条件が満たされた可能性がある。緑肥栽培においても、養分を多めに与えて生育しやすい条件を作るのが有効かもしれない。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

秋の荒起こしは稲わらの分解促進や乾土効果が期待されますが、その管理が不適切だと稲の秀品率に悪影響を及ぼす可能性があります。稲わらの分解が不十分なまま田植え時期を迎えると、土壌の酸素が消費され、幼苗の生育不良や有毒な硫化水素発生のリスクが高まります。レンゲ米栽培の事例を挙げ、有機物分解に伴う土壌の酸素消費が初期生育を遅らせる可能性を指摘。良質な米作りのためには、荒起こしによる土壌改良と、有機物分解に伴う酸素バランスの適切な管理が鍵となることを示唆しています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

ブログ記事は、水田の「乾土効果」と「作溝」の有効性を考察します。乾土効果は土壌乾燥で有機物分解を促し、アンモニア態窒素を増やすメリットがある一方、筆者はそのデメリットを深く掘り下げています。有機物の剥離は団粒構造の劣化、保肥力低下、稲の発根量減少、さらに中干しによる高温障害やウンカ被害のリスクを高める可能性を指摘。安易な乾土効果の追求は土壌劣化に繋がりかねないと警鐘を鳴らし、基肥での栄養補給との比較を推奨しています。ただし、レンゲ栽培時は積極的な乾燥が有効と、水田管理の複雑な側面を示唆する内容です。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

農研機構の研究で、葉緑体分解産物であるフィトールがトマトの根のセンチュウ抵抗性を高めることが判明した。フィトールはクロロフィルの分解過程で生成されるアルコールで、土壌中のフィトールが根にエチレンを蓄積させ、抵抗性を向上させる。このメカニズムは、緑肥を刈り倒し土壌に成分を染み込ませる方法と類似しており、土壌消毒にも応用できる可能性がある。緑肥カラシナによるイソチオシアネート土壌消毒と組み合わせれば、相乗効果でセンチュウ被害や青枯病などの細菌性疾患を抑制し、根の養分吸収を維持、ひいては地上部の抵抗性向上にも繋がる可能性がある。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

家畜糞堆肥による土作りは、土壌の硝酸態窒素濃度を高め、作物の生育に悪影響を与える。高濃度の硝酸態窒素は根の成長を阻害し、土壌のヒビ割れを引き起こし、根へのガス障害も発生しやすい。結果として、作物は亜鉛などの微量要素を吸収できず、硝酸イオン濃度が高い葉を形成する。このような野菜は栄養価が低く、健康効果は期待できないばかりか、高濃度の硝酸イオンと不足する抗酸化物質により、健康を害する可能性もある。葉のビタミンCが硝酸イオンの影響を相殺するという意見もあるが、酸化ストレスの高い環境ではビタミンCも期待できない。適切な施肥設計で硝酸イオン濃度を抑制し、健康的な野菜を育てることが重要である。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

硝酸イオンの過剰摂取は健康に悪影響を与える可能性があります。植物は光合成にマンガンを必要とし、マンガン不足になると硝酸イオンが葉に蓄積されます。人間がこれを摂取すると、体内で硝酸イオンが亜硝酸イオンに変換され、さらに胃酸と反応して一酸化窒素が生成されます。一酸化窒素は少量であれば血管拡張作用など有益ですが、過剰になると炎症悪化や発がん性も示します。したがって、硝酸イオンを多く含む野菜の摂取は控えるべきです。タンパク質が豊富で硝酸イオンが少ない野菜を選ぶことで、必要な一酸化窒素は摂取できます。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

このブログ記事は、植物が低温環境下で葉を青々と保つメカニズムとして、グルタチオンの役割に注目しています。筆者は、過去の研究からグルタチオンが光合成能力を高め、発根を促進する効果があることを紹介。この知見に基づき、冬季に突入する前にグルタチオン合成を促すことで、植物が寒さに強くなり、根の凍傷を防ぎ、葉も青々とした状態を維持できる可能性を提唱しています。グルタチオン合成に必要な要素にも触れ、低温適応におけるグルタチオンの重要性を考察する内容です。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

庭のクローバがレンゲより低温に強いかどうかを調べるため、冬のクローバの葉色が確認された。レンゲは葉の色が紅くなっていたが、クローバの葉色は緑色で、低温環境に強いことが示唆された。

クローバの低温耐性は、成長段階による活性酸素の回収能力や、光合成を抑える色素の合成量に依存すると考えられる。栽培者が作物の低温障害を防ぐには、これらの物質の合成を促進する手段を講じることが必要となる。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

マメ科の草が、冬の寒さの中で葉を閉じ、垂れ下がった状態で生存している様子が観察された。葉は緑色を保っており、低温障害は発生していない。葉の裏面を互いに向けるこの状態は、乾燥した空気から葉を守るため、葉の周りの湿度を保つ役割を果たしていると考えられる。さらに、受光量を減らすことで過剰な光合成を防いでいる可能性もある。他に、葉の上に雪などが積もりにくくなる効果も考えられる。この植物の冬越し戦略は、永久しおれ点やアントシアニンの蓄積といった植物生理学の観点からも興味深い。冬は植物の生存戦略を学ぶ良い教材となる。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

ドングリは、リスなどの森の動物の餌であり、食べ残しや貯蔵のために埋められたものが発芽する。しかし、ドングリには牛の中毒死を引き起こすポリフェノールが含まれている。これは、ドングリが動物に食べられるための果実ではなく、種子であり、自衛のために渋みを持つためである。リスなどの小動物は、このポリフェノールの影響を受けないよう適応していると考えられる。ドングリの運搬と種まきという点で、小動物とドングリの共進化には興味深い関係が存在する。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

稲作の害虫として知られるウンカは、実はカエルや水生昆虫の重要な餌であり、水生生態系に不可欠な存在であることが指摘されています。慣行的な中干しは土壌のガス抜きが目的ですが、カエルやオタマジャクシなどの水生動物に悪影響を与え、稲の秀品率低下に繋がる可能性も示唆されます。しかし、レンゲ米栽培における土壌改良(田植え前の肥料選定や土作り)によってガス発生を抑制すれば、中干し不要で稲の生育を保ちつつ、水生生態系とウンカ対策を両立できる可能性を提示。持続可能な稲作へ向け、中干しに依存しない土壌管理の重要性を訴える記事です。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

高槻の水田でジャンボタニシ(スクミリンゴガイ)を発見。その駆除法として、天敵、トラップ、農薬の他、フルボ酸でイネを強化し食害を防ぐ方法や、水管理を徹底しジャンボタニシに除草をさせる方法が挙げられている。中でも注目されている農薬はリン酸第二鉄で、タニシに摂食障害を引き起こし、稲の肥料にもなるため初期生育に有効。つまり、土作りを徹底し、初期生育にリン酸第二鉄を与え、水管理を徹底することが重要。温暖化の影響で越冬生存率が増加しているため、対策の必要性が高まっている。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

猛暑日が続く中、稲作における中干しの意義を再検討する必要がある。高温は光合成の低下や活性酸素の増加につながり、葉の寿命に悪影響を与える。中干しは発根促進効果がある一方、高温時に葉温上昇を招く可能性もある。レンゲ栽培田では中干しによるひび割れがないにも関わらず、高温に耐えているように見える。ケイ酸質肥料は高温時の光合成を改善し、特に中干し後の幼穂形成期に吸収量が増加する。ケイ酸吸収が少ないと気孔の開きが悪くなり、葉温上昇につながる。また、珪藻等の微細藻類の殻は、植物が吸収しやすいシリカの形になりやすい可能性がある。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

小学校の夏休みアサガオ観察で、成長が遅い原因を考察。根元に注目すると、多数の不定根やこれから発生しそうな突起を発見。浅植えや根の障害が原因として考えられる。さらに、根が紅色に着色していることを指摘。これはサツマイモ同様、アントシアニン色素によるもので、根のストレス軽減のために蓄積されていると推測。不定根の発生と紅色の根は、アサガオがストレス環境にあることを示唆している。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

稲作におけるカメムシ被害対策として、ネオニコチノイド系殺虫剤が使用されているが、人体やミツバチへの影響が懸念され、使用禁止の可能性が高まっている。代替手段として、レンゲ米の栽培が注目される。レンゲの鋤き込みは炭素固定量を増やし、冬季の雑草管理も軽減できる。一方、暖冬によるカメムシ越冬数の増加は、殺虫剤耐性を持つ害虫の出現など、深刻な農業被害をもたらす可能性がある。殺虫剤に頼らない栽培体系の確立が急務であり、レンゲ米はその有力な選択肢となる。さらに、殺菌剤の使用は虫害被害を増加させる可能性があり、総合的な害虫管理の必要性が高まっている。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

長野県JAグループのサイトによると、飯綱町のオオアカウキクサは水田雑草抑制に利用されている。しかし、その効用は水温低下によるもので、稲の生育初期には生育を阻害する可能性がある。一方、生育後期には雑草抑制効果を発揮し、除草剤使用量を減らす効果が期待できる。また、オオアカウキクサ自体も緑肥として利用可能で、持続可能な農業への貢献が注目されている。しかし、水温への影響を考慮し、使用方法や時期を適切に管理する必要がある。さらに、オオアカウキクサの繁殖力の強さから、周辺水域への拡散防止策も必要となる。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

レンゲ米の田では中干し時に土壌のひび割れ(クラスト)が発生しにくい。一般的に中干しは、土壌中の酸素不足による根腐れを防ぎ、有害ガス(硫化水素、アンモニアなど)を排出して発根を促進するとされる。しかし、レンゲによる土壌改良は、これらの有害ガスの発生自体を抑制するため、ひび割れが少なくても悪影響は小さいと考えられる。中干しには根の損傷や新たな根のROLバリア質の低下といったデメリットもあるため、レンゲ米栽培では従来の意義が薄れ、元肥設計の見直しなど新たな栽培体系の確立が求められる。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

イネの窒素肥料過剰による葉色濃化の原因を探求。湛水土壌ではアンモニア態窒素が主だが毒性があり、葉色変化やいもち病の真因に疑問が生じる。記事は、土壌表層の酸化層やイネ根近傍での硝化により硝酸態窒素が生成・蓄積される可能性を指摘。これが葉色濃化といもち病発生の一因であり、有機態窒素・アミノ酸利用が重要だと示唆している。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

レンゲ米は窒素固定による肥料効果以上に、土壌微生物叢や土壌物理性の向上、連作障害回避といった効果を通じて美味しさを向上させると推測される。レンゲ栽培は土壌への窒素供給量自体は少ないが、発根量が多いほど効果が高いため、生育環境の整備が重要となる。また、美味しい米作りには水に含まれるミネラルやシリカの吸収も重要であり、レンゲ栽培はこれらの吸収も促進すると考えられる。油かすや魚粉といった有機肥料も有効だが、高評価の米産地ではこれらを使用していない例もあり、美味しさの要因は複雑である。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

アザミの生育環境を考察するため、近縁種のアーティチョークの栽培条件を参考にした。アーティチョークはpH6.0〜6.5の土壌、13〜18℃の気温を好み、連作障害を起こしやすい。ノアザミとアーティチョークは属が異なるものの近縁種であるため、ノアザミも酸性土壌を好むとは考えにくい。前記事でアザミの根元にスギナが生えていたことから酸性土壌を好むと推測したが、スギナとアザミが同じ環境を好むとは限らないため、更なる考察が必要である。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

ウイルス感染症の報道は致死率や感染地域に偏り、恐怖を煽る。ウイルス自体に毒性はなく、重篤化はサイトカインストームと呼ばれる免疫の過剰反応による。免疫には侵入者への攻撃と恒常性維持の機能があり、サイトカインストームは恒常性の破綻を示唆する。報道では免疫「向上」=攻撃力向上ばかりが強調されるが、本当に重要なのは恒常性維持であり、免疫システム全体の理解が必要。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

免疫力向上に亜鉛が重要だが、現代の農業 practices が土壌の亜鉛欠乏を招き、人体への供給不足につながっている。慣行農法におけるリン酸過剰施肥、土壌への石灰散布などが亜鉛欠乏の要因となる。また、殺菌剤の過剰使用は菌根菌との共生を阻害し、植物の亜鉛吸収力を低下させる。コロナ感染症の肺炎、味覚障害といった症状も亜鉛欠乏と関連付けられるため、作物栽培における亜鉛供給の改善が急務である。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

ボカシ肥作りにおいてトレハロース添加の効果について考察している。トレハロースは微生物が生成する糖であり、食品加工では冷凍耐性を高めるために用いられる。ボカシ肥作りにおいても冬季の低温による発酵への悪影響を防ぐ目的で添加される可能性がある。しかし、米ぬか等の材料が低糖状態かは不明であり、経験的に発酵が停止したこともないため、添加は不要と判断。一方で、植物へのトレハロースの効果に着目し、トレハロースを多く含む可能性のある廃菌床堆肥の有効性についても言及している。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

奈良公園の若草山山頂で赤い土が目立ち、その地質を調べたところ、1500万年前〜700万年前に噴火した火山の岩石(安山岩・玄武岩類)だとわかった。これは安山岩が風化したものと考えられる。

若草山の赤い土は、日本列島が形成された頃の火山活動の名残である。奈良には二上山、曽爾高原、若草山など、かつて火山だった場所が点在している。夜久野高原の宝山でも同様の赤い土が見られ、火山活動と関連があると推測される。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

曽爾高原の広大なススキ草原は、長年にわたり連作されているにも関わらず、障害が発生していない。山焼きの灰が肥料となる以外、特に施肥されていないにも関わらず、ススキは元気に育っている。これは、ススキがエンドファイトによる窒素固定能力を持つこと、そして曽爾高原の地質が関係していると考えられる。流紋岩質の溶結凝灰岩や花崗岩といったカリウムやケイ素を豊富に含む岩石が風化し、ススキの生育に必要な養分を供給している。さらに急な勾配により、風化による養分は流出せず高原に留まる。長期間の連作を可能にする曽爾高原の土壌は、重要な知見の宝庫と言える。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

土壌消毒を見直すべき時期が来ている。深く耕すと病原菌が浮上する懸念があるが、土壌消毒剤は深部に届かない可能性がある。糖蜜やエタノールを用いた土壌還元消毒は深部の病原菌を減少させる効果がある。これは米ぬかによる土壌還元消毒と同じ原理で、嫌気環境下で有機物が分解される際に土壌の酸化還元電位が変化し、過酸化水素や二価鉄が生成され、ヒドロキシラジカルによる強力な滅菌作用が生じるためと考えられる。土壌改良材、米ぬか/糖蜜、酸素供給材を組み合わせ、マルチで覆うことで、病原菌の生育環境を改善できる可能性がある。連作を避け、ソルガムなどの緑肥を栽培すれば更に効果的。米ぬかは菌根菌増殖や食害軽減にも繋がる。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

亜鉛は味覚障害を防ぐ重要なミネラルで、味蕾細胞の生成に不可欠。牡蠣などの動物性食品だけでなく、大豆にも豊富に含まれる。生大豆では吸収率が低いものの、味噌などの大豆発酵食品ではフィチン酸が分解されるため吸収率が向上する。フィチン酸は亜鉛の吸収を阻害する有機酸である。大豆は味覚増強効果に加え、味覚感受性にも良い影響を与える。野菜の美味しさは健康に繋がるという仮説を補強する。さらに、健康社会実現のためには、亜鉛を吸収できる土壌環境の維持、つまり土壌劣化を防ぐことも重要となる。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

黒大豆の黒い色は、プロアントシアニジンと呼ばれるポリフェノールによるもの。ポリフェノールは光による障害を防ぐことを目的としている可能性がある。黄大豆がポリフェノールを持たない理由は不明だが、作物の種類によって異なる защитные механизмыが進化している可能性が示唆されている。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

妻の亮子が、児童発達支援事業所スパーク運動療育西京極スタジオのWebサイトと予約アプリを制作しました。サイトのデザイン、予約アプリの開発は夫の齋藤毅が担当。運動療育は、発達障害のある子どもが運動を通してコミュニケーション能力や感情コントロール能力を育むもので、早期開始が効果的です。亮子は、子育て中の母親としての視点を取り入れ、安心して利用できるサイトを目指しました。西京極スタジオのオーナーは療育の効果を実感し、必要性を感じてスタジオを設立。亮子は今回の制作を通して新たな分野の知識を得ると共に、Webデザイナーの仕事のやりがいを再確認しました。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

スギナは酸性土壌を好み、活性アルミナが溶出し他の植物の生育を阻害するような環境でも繁茂する。これはスギナがケイ酸を多く吸収する性質と関係している可能性がある。酸性土壌ではケイ酸イオンも溶出しやすく、スギナはこれを利用していると考えられる。イネ科植物もケイ素を多く蓄積することで知られており、スギナも同様にケイ酸を吸収することで酸性土壌への適応を可能にしているかもしれない。また、スギナ茶を飲んだ経験や、土壌の酸性度に関する考察も述べられている。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

家畜糞堆肥の過剰施用は、秀品率低下や農薬使用量増加につながり、結果的に肥料代削減効果を上回る損失をもたらす。多くの農家が家畜糞堆肥を多用し、土壌劣化を引き起こしている。硝酸態窒素過剰は土壌pHを低下させ、カリウム欠乏、根の弱化、肥料吸収阻害を招く。さらに、硝酸態窒素は発根を阻害し、土壌水分や肥料分の吸収量を低下させる。結果として、微量要素の吸収阻害による作物栄養価の低下も懸念される。家畜糞堆肥は有機質肥料と誤解されがちだが、過剰施用は土壌環境悪化の大きな要因となる。家畜糞の増加は深刻な問題であり、栽培と畜産が連携し、食と健康を見直す必要がある。牛乳は栄養価が高いが、その副産物である家畜糞の処理は適切に行われなければならない。医療費増加抑制のためにも、家畜糞堆肥の施用量を見直すべきである。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

山梨県甲府市で、黒ボク土での栽培に関する農業研修の講師を務めました。甲府市はアロフェン質黒ボク土が多く、排水性・保水性・CECが高い一方、活性アルミナ障害を受けやすいという特徴があります。研修では、この活性アルミナ障害の発生原因や、既存の肥料を用いた秀品率向上のための対策について解説しました。具体的には、リン酸施肥による活性アルミナ対策などを紹介し、黒ボク土の特性を理解した効果的な栽培方法を提案しました。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

光合成の明反応は、葉緑体のチラコイド膜で起こり、光エネルギーを化学エネルギーに変換する過程です。光エネルギーは、クロロフィルなどの色素によって吸収され、電子を高エネルギー状態に励起します。励起された電子は電子伝達系を移動し、その過程でATP(アデノシン三リン酸)とNADPHが生成されます。水分子は分解され、電子伝達系に電子を供給し、酸素が発生します。生成されたATPとNADPHは、続く暗反応で二酸化炭素から糖を合成する際に利用されます。つまり、明反応は光エネルギーを利用して、暗反応に必要なエネルギーと還元力を供給する役割を担っています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

アブラナ科植物に多いイソチオシアネート(ITC)は、植物の高温耐性に寄与する。ITCは熱ストレスによる細胞損傷でグルコシノレートとミロシナーゼが反応し生成される。ITCは熱ショックタンパク質(HSP)の合成を促し、熱変性したタンパク質の修復を助ける。アブラナ科植物は寒さに強い一方、暑さに弱い。そのため、低い気温で高温障害を起こしやすく、ITCによる高温耐性機構が発達したと推測される。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

植物は、厳しい環境下で生き残るため様々な戦略をとる。偽ロゼット植物は、茎を短く保ち、葉を地面近くに密集させることで、冬季の寒さや乾燥から身を守る。これは、地表付近の温度が比較的安定していること、積雪による物理的な保護を受けられること、他の植物との競争を避けられることなどの利点がある。しかし、偽ロゼット状態を維持するにはエネルギーが必要となる。そのため、春になり好適な条件になると、偽ロゼット植物は急速に茎を伸ばし、花を咲かせ、種子を作る。この戦略は、資源を効率的に利用し、子孫を残す確率を高めるための適応と言える。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

β-カロテンなどのカロテノイドは、植物性食品に含まれるプロビタミンAとして摂取される。小腸でβ-カロテンは2分子のレチノール(ビタミンA)に変換され、肝臓に貯蔵される。ビタミンAは、眼の桿状体細胞でロドプシンという視色素の構成成分となり、視覚に重要な役割を果たす。ビタミンAが不足すると夜盲症などを引き起こす。また、免疫機能の維持にも関与し、欠乏すると感染症にかかりやすくなる。かぼちゃはβ-カロテンを豊富に含むため、風邪予防に効果的と言える。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

IT関連以外の方との共同作業で、Wordファイルの消失を恐れる相手にDropboxの活用を提案した体験談。Dropboxにファイルを置くことで自動保存・共有、バージョン管理による変更履歴の保持が可能となり、ファイル消失や変更差し戻しへの不安を解消できる。バージョン管理はGit利用者には必須の機能で、DropboxのWebサイト上で過去のバージョンに戻せる。Dropbox利用でファイル名の変更によるバージョン管理の手間も省ける。ただし、企業によってはセキュリティ上の懸念からDropboxのような外部サービス利用を禁止している場合もある。競合他社はこうしたサービスを活用し、事務コスト削減で商品開発に注力し、競争優位に立つ可能性があるため、時代遅れにならないようWebサービス導入と個人スキルの向上が重要。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

ヘアリーベッチは、窒素固定に加え、アレロパシー作用で雑草を抑制する緑肥です。根から分泌されるシアナミドが雑草種子の休眠を打破し、時期外れの発芽を促して枯死させる効果があります。シアナミドは石灰窒素の成分であり、土壌消毒にも利用されます。裏作でヘアリーベッチを栽培すれば、土壌消毒と土壌改良を同時に行え、後作の秀品率向上に繋がると考えられます。さらに、ヘアリーベッチは木質資材の分解促進効果も期待できるため、播種前に安価な木質資材をすき込むことで、土壌改良効果とシアナミド分泌量の増加が期待できます。この手法は従来の太陽光と石灰窒素による土壌消毒より効果的かもしれません。今後の課題は、シアナミドの作用点と、効果のない土壌微生物の特定です。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

道端のカラスノエンドウなどのマメ科植物は、真冬でも旺盛に生育している。11月頃から線路の敷石の間などから芽生え、1月後半の寒さの中でも葉を茂らせ、巻きひげを伸ばして成長を続けている。

なぜエンドウやソラマメはこのような寒さに耐えられるのか? 考えられるのは、密集した葉によって代謝熱を閉じ込めていること、あるいは低温でも機能する葉緑素を持っていることだ。

いずれにせよ、この寒さへの強さは、緑肥としての利用価値の高さを示唆している。葉物野菜が低温下で甘くなるのと同様に、エンドウも厳しい環境に適応するための独自のメカニズムを備えていると言えるだろう。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

ヨトウムシの食害が深刻な中、グラスエンドファイトという菌類に着目した。内生菌の一種であるグラスエンドファイトに感染したホソムギ(イタリアンライグラス)は、ヨトウムシの生育を抑制する効果があることが『基礎から学べる菌類生態学』で紹介されている。ヨトウムシは種類によってはイネ科を摂食しないため、全てのヨトウ対策に有効かは不明だが、イタリアンライグラス周辺を産卵場所としない可能性があり、幼虫の大移動を防げるかもしれない。農業への応用はまだ研究段階だが、グラスエンドファイトに関する翻訳本でさらに詳しく調べてみる。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

畑作継続の難しさは、土壌の劣化、特に酸性化にある。生産現場では土壌pHの重要性は認識されているものの、その原理の理解は曖昧なまま施肥が行われていることが多い。土壌酸性化は、肥料成分の溶解性に影響し、作物の養分吸収を阻害、生理障害や病虫害 susceptibility を高める。土壌は、地質時代からの生物活動による風化・堆積物で、化学肥料の登場により酸性化が加速した。しかし、肥料の中には酸性化を促進するものと緩和するものがあり、適切な施肥管理が重要となる。土壌形成の歴史を理解することで、pH管理の重要性も深く理解できる。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

ネギの連作障害について、施肥設計の見直しによる発根量の向上で土壌環境の改善を目指したが、極端な連作では効果が見られなかった。病原菌の増加以外に、収穫時の養分持ち出しに着目。NPKなどの主要要素以外に、マンガン(Mn)や銅(Cu)などの微量要素の不足が連作障害に関与している可能性を考察し、次編へ続く。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

名古屋大学の研究チームは、植物ホルモン・オーキシンが植物の発根を促進する詳細なメカニズムを解明しました。オーキシンは、植物の細胞壁を緩める酵素を活性化させることで発根を促進します。 具体的には、オーキシンが細胞内の受容体と結合すると、特定の転写因子が活性化されます。この転写因子は、細胞壁を分解する酵素群の遺伝子の発現を促し、細胞壁を緩めます。これにより細胞の伸長が起こりやすくなり、発根が促進されることが分かりました。この発見は、発根を制御する農薬の開発に貢献する可能性があります。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

白色腐朽菌はリグニンを分解する能力を持つが、トリコデルマ菌と競合するとリグニンの分解が抑制される。これは、トリコデルマ菌が白色腐朽菌の生育を阻害する抗生物質を産生するためである。一方、堆肥化過程で白色腐朽菌が優占すると、トリコデルマ菌の増殖は抑制される。つまり、堆肥化におけるリグニンの分解効率は、白色腐朽菌とトリコデルマ菌の拮抗作用によって左右される。木質資材と家畜糞を組み合わせた場合、両菌のバランスが変化し、リグニンの分解が抑制される可能性があるため、この点に注意が必要だ。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

アルミニウムは強い結合力を持つため、土壌中で様々な物質と結合し、植物の生育に影響を与える。特にポリフェノールと強く結合し、難溶性の錯体を形成する。このため、ポリフェノールが豊富な堆肥などを施用すると、アルミニウムが固定化され、植物への吸収が抑制される。これはアルミニウム毒性を軽減する一方で、ポリフェノール自体も植物にとって重要な役割を持つため、その効果も同時に減少する可能性がある。土壌中のアルミニウムとポリフェノールの相互作用は複雑で、植物の生育に多大な影響を与えるため、土壌管理において考慮すべき重要な要素である。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

肥料の過剰供給による土壌劣化と、それに伴うスギナ繁茂、ひび割れ、保水力低下といった問題を抱えた畑で、マルチムギ導入による土壌改善を試みた事例を紹介。

休ませることのできない畑で、連作と速効性肥料により土壌が悪化し、アルミニウム障害を示唆するスギナが蔓延していた。ネギの秀品率も低下するこの畑で、マルチムギを栽培したところ、スギナが減少し始めた。

マルチムギは背丈が低いためネギ栽培の邪魔にならず、根からアルミニウムとキレート結合する有機酸を分泌する可能性がある。これにより、土壌中のアルミニウムが腐植と結合し、土壌環境が改善されることが期待される。加えて、マルチムギはアザミウマ被害軽減効果も期待できる。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

植物は銅を利用して難分解性有機物リグニンを合成し、自らを害虫や病原菌から守る。キノコは銅を利用してリグニンを分解する。廃菌床はキノコ栽培後の培地で、キノコが生え終わった後もリグニン分解のポテンシャルが残っている。これを土壌に混ぜ込むことで、土壌はフカフカになり、植物の側根や毛細根の生育が促進される。さらに、廃菌床に残存する銅を作物が吸収することで、植物はより強くなり、病害虫への抵抗力が高まる。この一連の流れは、銅を介した植物とキノコのリグニンをめぐる攻防の延長線上にあると言える。ボルドー液のような銅製剤は、このメカニズムを応用した農薬である。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

ツツジの根元にスギナが繁茂していた。スギナは酸性土壌や金属障害に強いが、競争には弱い。ツツジの根元は、施肥による酸性化で他の植物が育ちにくく、スギナにとって好適な環境になっている。ツツジが繁茂し、土壌が酸性化することで、スギナが生きられるニッチが生まれた。スギナは土壌中の金属を吸収する性質があり、酸性化で利用しにくくなった金属を地表付近に留める役割を果たしている。このことから、ツツジとスギナの間に一種の共生関係が生まれていると考えられる。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

寒さによりアントシアニンが蓄積したキャベツで、成長の小さいものほど蓄積が多い。これは、光合成の明反応で電子を取り出したものの、暗反応で二酸化炭素を糖に合成できなかったためと考えられる。

寒さの中で暗反応を活発にするには、葉を厚くして保温効果を高めることが重要である。これにより、葉の内部の生理活動が落ちにくくなり、暗反応が継続しやすくなる。結果的にアントシアニンを蓄積しにくくなる。

つまり、寒さの中でも暗反応を活発に保てるキャベツは、成長が良く、アントシアニン蓄積が少ない傾向にある。また、成長の小さいキャベツは暗反応の活性が低く、結果としてアントシアニン蓄積が多くなっていると考えられる。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

植物は土壌中からケイ酸を吸収し、強度を高める。吸収の形態はSi(OH)4で、これはオルトケイ酸(H4SiO4)が溶解した形である。オルトケイ酸はかんらん石などの鉱物に含まれ、苦鉄質地質の地域ではイネの倒伏が少ない事例と関連付けられる。一方、二酸化ケイ素(シリカ)の溶解による吸収は限定的と考えられる。ケイ酸塩からの吸収は、酸による反応が推測されるが、詳細は不明。可溶性ケイ酸はアルミニウム障害も軽減する効果を持つ。つまり、イネのケイ酸吸収は、土壌中の鉱物組成、特にかんらん石の存在と関連し、可溶性ケイ酸の形で吸収されることで、植物の強度向上に寄与する。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

囲炉裏の灰は、燃え残ったミネラル分で、肥料として活用されてきた。灰は水に溶けるとpHを上げ、土壌の酸性度調整に役立つ。これは現代農業で石灰を用いるのと同様の効果である。灰には様々なミネラルが含まれるため、石灰過剰のような問題も起こりにくい。昔の人の知恵である灰の利用は、pH調整以外にもミネラル供給源としての役割も果たし、現代農業にも応用できる可能性を秘めている。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

鴨川の河川敷でワルナスビが繁茂している。可愛らしいナスやトマトに似た花を咲かせるが、茎には棘があり、根は深く、地下茎で広がる厄介な植物だ。牧野富太郎博士が命名したこのワルナスビは、ソラニンという毒を持ち、除草も困難なため、動物や植物にとってまさに「悪」である。

不思議なことに、ワルナスビの群生は河川敷の一角に集中しており、少し離れると見られない。初夏には赤クローバが繁茂する場所で、数年前からこの関係性は変わらない。ワルナスビの苦手な環境があるのか、人の努力で抑制されているのか、その理由は不明だ。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

黒ボク土は養分が少ない、アルミニウムが溶脱しやすいという理由で栽培しにくい土壌とされてきた。しかし、黒ボク土地域でも根菜類が栽培されていることから、アルミニウム障害が常に発生しているとは考えにくい。

筆者は、リービッヒの無機栄養説以降、強い生理的酸性肥料の使用頻度が上がり、土壌pHが酸性に傾き、アルミニウムの溶脱が顕著になったのではないかと推測する。つまり、産業化を目指した肥料の過剰使用が黒ボク土での栽培を困難にした可能性があるという仮説を提示し、産地とその歴史を検証する必要性を述べている。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

黒ボク土は養分が少なく、アルミニウム障害により栽培しにくいとされる。しかし、保肥力が高いため相対的に養分は豊富であり、火山灰土壌の桜島でも作物が育つことを考えると、栽培の難しさは土壌そのものよりも肥料慣習の変化によるところが大きいのではないか、という考察を展開している。伝統野菜の存在や、養分が少ない土壌でも栽培が行われている例を挙げ、通説への疑問を呈している。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

鹿児島市南部は、主にシラスを起源とするアロフェン質黒ボク土が広がっている。この土壌は腐植に富み、保水性・排水性が高い反面、アルミニウムの溶脱による障害リスクも抱えている。見た目は黒色で柔らかく、ふかふかした状態。サツマイモ栽培に適した土壌だが、基肥設計を最適化することで更なる品質向上が期待できる。物理性は良好だが、化学性には注意が必要。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

黒ボク土は水はけ、通気性、保水性に優れ、団粒構造も良好なため、農業に適した土壌として知られています。しかし、pHが低く酸性土壌であるため、アルミニウムイオンが溶出しやすく、作物の根の伸長を阻害するアルミニウム障害が発生しやすいという欠点があります。アルミニウム障害は、根の生育不良、養分吸収阻害を引き起こし、収量低下につながります。対策としては、石灰資材による土壌pHの矯正が有効です。石灰資材を施用することで、アルミニウムイオンが不溶化し、作物への吸収が抑制されます。さらに、土壌pHが適正範囲になることで、微生物の活動も活発になり、土壌の肥沃度も向上します。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

蛇紋岩地帯は、マグネシウムと鉄が多く、窒素、リン酸、カリウムが少ない特殊な土壌環境です。蛇紋岩はかんらん岩が水と反応して生成され、この過程で磁鉄鉱と水素も発生します。このため、蛇紋岩の山は磁性を帯びています。

土壌はpHが高く、蛇紋石は粘土鉱物であるものの、腐植蓄積は少ないと予想されます。一般的な植物はマグネシウム過多とカリウム欠乏で吸水障害を起こしますが、一部の植物は適応し「蛇紋岩地植物群」を形成します。水田には利点がある一方、畑作では対策が必要です。また、高pHのため土壌中の鉄が溶脱しにくく、鉄欠乏も起こりやすい環境です。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

関東中心に牛糞堆肥が良いとされる理由を、土壌の特性から考察した記事です。関東に多い黒ボク土は、アルミニウムイオンが溶脱しやすく根の伸長を阻害する一方、アロフェンによるAECで硝酸イオンなどを吸着します。牛糞堆肥はリン酸がアルミニウムを無害化し、硝酸塩もAECが吸着するため、黒ボク土の欠点を補う効果があります。また、牛糞堆肥の腐植はアロフェンと結合し土壌に残ります。つまり、黒ボク土と牛糞堆肥は互いの短所を打ち消し、長所を引き立て合う関係です。この相乗効果は北海道東部、東北東部、関東一帯、九州中南部といった黒ボク土地域で有効ですが、他の地域では牛糞堆肥の負の側面が目立ち、特にハウス栽培で顕著になります。加えて、牛糞堆肥は窒素肥料代替として減肥率向上にも貢献します。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

台風の大雨でできた水たまりに、線路沿いに繁茂するイネ科の植物(おそらくメヒシバ)が浸かっていた。この植物は茎が地面に付くと不定根を発生させ、横方向へ広がる。水たまりに浸かった茎は折れており、水が引けば不定根を広げるチャンスとなるはずだった。しかし、そこはアスファルト舗装の上。不定根は根付くことができず、伸長を続けても根付く場所はない。植物にとって、舗装は成長を阻害する障害であり、まるで鬱のような状態を引き起こすと言える。土の道なら、根付くまで多少伸長すれば良いだけなのである。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

赤い川は土壌中の鉄分が水に溶け、鉄細菌の働きで水酸化鉄(Ⅲ)が生成されることで発生する。鉱山跡のズリ山に含まれる硫化鉱物が風化し硫酸を生成、土壌の鉄分を溶出させるケースもある。この硫酸は強い酸性で、周辺環境に悪影響を与える可能性があり、過去には鉱山からの硫酸流出で麓の産業が壊滅状態になった事例もある。質問者の畑付近にはマンガン鉱山跡が存在し、茶畑が広がっていることから、鉱山由来の酸性土壌が茶栽培に適した環境を提供している可能性が示唆される。赤い川周辺の植物には目立った生理障害は見られなかった。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

京都農販の技術顧問として、九条ねぎの京都知七で社員向け勉強会(全3回)の2回目を開催。今回は施肥設計の考え方について解説した。理想の肥料構成の根拠や、栽培開始後の注意点などを説明。前回は連作障害について解説した。今回の内容は元肥設計以外にも応用でき、肥料効率向上、秀品率向上、利益増加に繋がる。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

関西圏では、火山活動が少なく、黒ボク土は主に2:1型粘土鉱物が主体で、アロフェン質の黒ボク土に比べてアルミニウム障害が発生しにくい特徴があります。

一方、アロフェン質黒ボク土は火山灰の影響を強く受け、アルミニウム障害のリスクが高いです。

関西圏では、歴史的に黒ボク土での栽培が比較的容易であったため、「黒ボク土は良い土」というイメージが広まったと考えられます。

しかし、黒ボク土の性質は地域によって異なり、一概に「良い土」とは言えません。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

黒ボク土は通気性・保水性に優れる反面、アルミニウム障害という問題を抱えています。本稿では、黒ボク土の形成過程を、粘土鉱物であるアロフェンと非アロフェンに着目して解説しています。黒ボク土は、玄武岩質火山灰を基材とし、アロフェン質と非アロフェン質に分類されます。非アロフェン質はベントナイトなどの2:1型粘土鉱物ですが、アロフェン質は火山ガラスから生成されるアロフェンを含みます。アロフェンの生成には玄武岩質火山灰由来の成分が関与していると考えられています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

ベントナイト系肥料に含まれる鉄分がネギ栽培に十分かどうかを検証した結果、十分量以上であることがわかった。ベントナイトに含まれる黄鉄鉱の鉄含有量を0.2%と仮定し、200kg/反を施用すると400gの鉄が供給される。一方、ネギ1本(150g)あたりの鉄分含有量は1.8mgなので、50,000本植えた場合の持ち出し量は90gとなる。つまり、ベントナイト中の鉄分だけでネギの鉄分要求量を十分に満たせる。ただし、鉄分豊富な母岩地帯では、川の水から供給される鉄分も考慮し、過剰症に注意が必要となる。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

京都知七の社内研修で、京都農販の技術顧問として作物の病気と連作障害についての講義を行いました。全3回の初回で、病気の完全排除は不可能ながらも、施肥設計の見直しや連作回避が感染率低下に繋がることを、感染経路を中心に解説しました。基肥を見直すことで感染率を抑制し、九条ねぎの秀品率向上に貢献できるよう、社員向けに研修を実施しました。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

著者はホウ素欠乏対策としてホウ素を含む鉱物を探していた。宝石図鑑でトルマリン(鉄電気石)がホウ素を含むことを知り、自身が以前に天川村で見た黒い鉱物が鉄電気石ではないかと推測する。鉄電気石は花崗岩などに含まれ、ホウ素の供給源となる可能性があるため、畑の上流に花崗岩由来の母岩があればホウ素欠乏は起こりにくいと考えた。電気石には鉄電気石以外にも様々な種類があり、全てにホウ素が含まれている。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

リン鉱石の枯渇は食糧危機の要因とされ、肥料の三大要素であるリンは農業に不可欠だが、火山灰土壌におけるアルミニウム障害対策のための過剰使用が枯渇を早めている。リンは地下深くにリン酸アルミニウムとして固定され、再利用が困難となる。現状、農業でのリンの過剰施肥や畜産での過剰給餌によりリン資源は浪費されている。しかし、腐植による活性アルミナの無害化や、栽培と畜産の連携によるリン循環の最適化で、リン鉱石枯渇までの時間を延ばせる可能性がある。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

デジカメの写真を誤って消去した場合の復旧ツールとして、PhotoRecが紹介されている。PhotoRecは、ファイルシステムを無視してデータ自体をスキャンするため、フォーマット後やファイルシステムが破損している場合でも復旧が可能。使い方は、PhotoRecをダウンロードし、対象のドライブを選択、保存先を指定するだけ。ファイルの種類を絞り込むこともでき、復旧率向上に繋がる。JPEGだけでなく、様々なファイル形式に対応しているため、デジカメ以外の機器でも活用できる。操作はコマンドラインベースだが、GUI版のQPhotoRecも用意されている。誤削除に気づいたらすぐに使用することで、上書きされる可能性を減らし、復旧率を高めることができる。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

外付けHDDの読み込み速度低下をきっかけに、ハードディスクの物理障害について調べた体験談。HDDケースに収納した古い1TB HDDの動作が不安定になり、業者に調べてもらった結果、物理障害と判明。論理障害と異なり物理障害はデータ復旧が困難なため、HDDの構造を理解する重要性を説く。記事ではHDDの磁気ディスクと磁気ヘッダの役割、そして物理障害の原因として磁気ヘッダの破損と磁気ディスクの劣化を挙げる。今回のケースは後者の可能性が高く、実際に取り出した画像データが破損していた。この経験から、複数のHDDを用いたバックアップの重要性を改めて強調している。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

カルシウム過剰土壌では、植物はカルシウムを吸収しにくくなる「カルシウム欠乏」を起こす。これは、過剰なカルシウムがリン酸と結合し難溶性のリン酸カルシウムとなり、リン酸欠乏を引き起こすため。リン酸欠乏は根の伸長を阻害し、カルシウムを含む養分の吸収を妨げる。結果として、植物体内のカルシウム濃度が低下し、カルシウム欠乏症状が現れる。土壌へのクエン酸施用は、難溶性カルシウムを可溶化しリン酸の有効化を促すため、カルシウム過剰によるカルシウム欠乏対策として有効。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

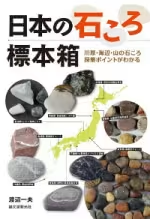

「日本の石ころ標本箱」を参考に、栽培の成功/失敗と地質の関係を探る試み。成功地は酸性岩土壌、失敗地はチャート主体で規則性を持つ母岩だった。サンプル数は少ないが、地質を事前調査することで栽培適地の判断材料になると考えた。産総研の日本シームレス地質図を用いて、ミネラル欠乏がない地域は超塩基性岩/塩基性岩地帯、鉄過剰症の地域は塩基性岩地帯と判明。事例は少ないが、今後各地で地質と栽培結果を比較することで、より精度の高い事前予測が可能になると期待している。関連として海底火山の痕跡についても言及。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

黒ボク土は腐植に富み、軽く、空気を取り込みやすい特徴から、栽培に適した土として認識されている。火山灰由来の鉱物に含まれるアルミニウムが腐植の分解を抑制することで、肥沃な土壌が形成される。しかし、火山灰由来であっても関東ローム層のように赤い土壌も存在する。これは火山灰の組成の違い、例えば石英の含有量などが影響すると考えられる。黒ボク土の形成には火山灰に加え、他の条件も関係しているため、より地球規模の視点、鉱物学的視点からの理解が必要とされている。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

家畜糞堆肥は、土壌改良に有効な成分を含む一方で、過剰な硝酸態窒素や石灰、有機態リン酸の蓄積による問題も引き起こす。これを解決する手段として、イネ科緑肥の活用が有効である。イネ科緑肥は、これらの過剰成分を吸収し、土壌への悪影響を抑える。また、緑肥の生育状況から次作に必要な肥料を判断できる利点もある。耕作放棄地に家畜糞堆肥と緑肥を用いることで、新規就農者の初期費用を抑えつつ、安定した収量と品質を確保できる可能性がある。研修生への暖簾分けのような形で畑を提供する仕組みが確立されれば、耕作放棄地の減少、家畜糞処理の効率化、新規就農者の独立支援に繋がる。実際に、鶏糞堆肥とエンバクを用いたカボチャ栽培で無肥料・無農薬ながら高い秀品率を達成した事例も紹介されている。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

劣悪な環境の畑で牛糞堆肥の効果を検証した結果、牛糞が植物の発芽・生育を促進する効果を持つことが示唆された。耕起・畝立て後に牛糞を施用した箇所でのみ雑草が発芽・繁茂し、未施用箇所は発芽すら見られなかった。このことから、牛糞は劣悪な土壌環境でも植物の生育を可能にする効果があると考えられる。

通常、牛糞堆肥による土壌改良は時間対効果が低く、推奨されない。しかし、耕作放棄地など劣悪な環境の畑では、安価で大量に入手できる牛糞と木材チップ、センダングサを組み合わせることで土壌環境を改善し、新規就農者でも安定した収穫を得られる可能性がある。この知見は、新規就農者支援だけでなく、木材チップや家畜糞の焼却処分問題の解決にも繋がる可能性を秘めている。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

生物学における「果実」は、種子とその周辺器官の集合体を指す。被子植物において、果実は子房が発達したものだが、種子散布に関わる他の器官を含む場合もある。果実は種子を保護し、散布を助ける役割を持つ。

果実は大きく分けて、乾燥して裂開するもの(裂開果)と、乾燥または多肉質で裂開しないもの(不裂開果)に分類される。アサガオの果実は裂開果の蒴果にあたり、成熟すると乾燥し、複数の縫合線に沿って裂開し種子を放出する。果実は種子散布の戦略に基づき多様な形態を示す。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

秋桜と書いてコスモス。明治期に渡来したキク科の一年草で、痩せた乾燥地でも育つため緑肥として利用される。満開になると緑肥効果は半減する。キク科の緑肥は日本では少なく、連作障害回避に有効。コスモスの種まきは3〜7月なので、6月までに収穫が終わるエンドウ、ソラマメ、ジャガイモ、タマネギ、ニンニクなどの後に適していると考えられる。リン酸吸収にも効果があるヒマワリと同じキク科なので、コスモスも多量施肥作物の後に有効と推測される。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

果実内発芽した種子は、アブシジン酸不足により休眠できず、種皮が白く膨らんでいる。通常、種子は休眠時にアブシジン酸が活性酸素を生成し、気孔を閉じさせる。活性酸素は種皮も酸化し、茶色に変色させるようだ。果実内発芽の種子は、この酸化過程を経ず白いまま発芽を始める。つまり、種皮の色は休眠とアブシジン酸の影響を示す指標と言える。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

果実内発芽は、種子が休眠できずに発芽する現象で、アブシジン酸(ABA)の不足が原因である。ABAは、水ストレス時の気孔閉鎖、種子休眠誘導、器官離脱に関与する植物ホルモン。玄米に多く含まれるABAは、活性酸素生成を促すため毒性があると噂される。ストレスを感じた植物はABAを合成し、ABAが活性酸素生成の鍵となる。活性酸素は通常、ミトコンドリアで生成されるが、ABA蓄積により過剰生成される可能性が懸念され、玄米食の危険性が議論されている。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

カボチャの果実内発芽は、土壌の深刻な風化を示唆する指標となる。果実内発芽は、種子の休眠を誘導するアブシジン酸の不足によって引き起こされ、その原因として土壌中の硝酸態窒素過多またはカリウム不足が挙げられる。硝酸態窒素は施肥で調整可能だが、カリウムは土壌の一次鉱物の風化によって供給されるため、連作により枯渇しやすい。果実内発芽が発生した場合、土壌の風化が進みカリウム供給源が不足している可能性が高いため、単純な作物変更や休耕では改善が難しい。土壌の根本的な改善策として、一次鉱物を含む資材の投入や、カリウムを保持する腐植を増やす緑肥の導入などが有効と考えられる。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

木質資材は土壌改良に有効だが、分解が遅く扱いが難しい。しかし、クローバーは木質資材上でも旺盛に生育し、その根圏には木質資材を分解する菌類が豊富に存在する。写真からも、クローバーの根に菌糸がびっしり付着し、根元にはキノコが生えている様子が確認できる。これはクローバーが菌類と共生関係にあり、菌類が木質資材を分解することで土壌改良を促進していることを示唆している。つまり、クローバーを植えることで、木質資材の分解が促進され、土壌の排水性と保水性が向上する。このメカニズムは、他の植物の生育にも好影響を与え、土壌環境の改善に繋がる。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

土壌の酸性化は、植物の生育に悪影響を与える。酸性土壌ではアルミニウムイオンが溶け出し、植物の根に障害を引き起こす。具体的には、根の伸長阻害や養分吸収の阻害が起こり、生育不良につながる。また、土壌pHの低下は、リン酸固定や微量要素欠乏も引き起こす。対策としては、石灰資材の施用によるpH調整が有効である。定期的な土壌診断を行い、適切なpH管理を行うことで、健全な植物生育が可能となる。さらに、酸性雨の影響も考慮し、土壌環境の保全に努める必要がある。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

ケイ酸肥料はイネ科作物に良いだけでなく、土壌改良にも大きな可能性を秘めている。長石の風化過程でカリウムと共に生成されるケイ酸は、同時に発生する水酸化アルミニウムと反応し、カオリナイトという粘土鉱物を形成する。水酸化アルミニウムは土壌酸性化で溶脱し、植物の根に障害を与える有害物質である。つまり、ケイ酸を投入することで、この有害なアルミニウムを無害な粘土へと変化させ、土壌の保肥力・保水力を向上させることができる。スギナ繁茂地のようなアルミニウム障害の畑では、特にケイ酸投入による土壌改良効果が期待できる。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

連作障害の原因の一つに、作物自身が出すアレロパシー物質の蓄積がある。アレロパシーとは、植物が他の植物の生育を阻害する物質(アレロケミカル)を放出する作用のこと。例として、ヘアリーベッチはシアナミドを放出し雑草の生育を抑制するが、高濃度では自身の生育にも悪影響を与える。シアナミドは石灰窒素にも含まれる成分で、雑草やセンチュウへの抑制効果がある。コムギやソバなどもアレロパシー物質を出し、連作障害を引き起こす一因となる。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

石灰窒素(CaCN₂)は、土壌消毒と肥料効果を兼ね備えた資材。水と二酸化炭素と反応し、土壌pH調整効果のある炭酸カルシウムと、センチュウなどへの毒性を持つシアナミド(CN₂H₂)を生成する。シアナミドは植物に有害だが、やがて尿素、アンモニア、硝酸と変化し、無害な速効性肥料となる。つまり、石灰窒素は一時的な土壌消毒効果と、その後の肥料効果を持つ。このシアナミドの性質は、連作障害対策において重要な役割を果たす。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

連作障害の一因であるセンチュウ増加は、線虫捕食菌で抑制できる。線虫捕食菌はセンチュウを捕食する微生物で、生物農薬のパスツーリア・ペネトランスや木材腐朽菌などが該当する。木材腐朽菌、特にキノコの菌糸は、木材中の炭水化物から炭素を、センチュウから窒素を得て生育する。つまり、菌糸が蔓延した木材資材を土壌に施用すれば、センチュウ抑制効果が期待できる。廃菌床も有効で、休眠中のキノコ菌がセンチュウを捕食する可能性がある。これらの資材と緑肥を併用すれば、土壌環境の改善と収量向上に繋がるだろう。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

連作障害の一因であるセンチュウは、特定の作物(宿主)にのみ寄生・増殖します。同じ作物の連作はセンチュウを増やし被害を拡大させますが、ネギの後にトマトを植えるように異なる科の作物を導入すれば、センチュウの増殖は抑えられます。ただし、トマトとジャガイモなど同じ科の作物には共通して寄生する場合もあるため注意が必要です。連作を避け、休眠期間を設けたり、緑肥などを栽培したりすることで土壌中のセンチュウを減らし、連作障害のリスクを低減できます。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

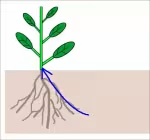

連作障害の一つとして、センチュウによる被害に着目した記事。センチュウは線形動物の一種で、植物寄生型は根に寄生し養分を吸収したり、根こぶ病や根腐れ病などの原因となる。連作すると、土壌中のセンチュウが増殖し、次の作付けで被害が拡大する。イラストで、連作畑ではセンチュウが多数存在し作物が弱る一方、連作していない畑ではセンチュウが少なく影響も軽微であることを示している。つまり、連作により特定の病害虫が増加することが障害の一因となるが、実際は無限に増え続けるわけではない。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

連作障害は、同じ作物の連続栽培で土壌の肥料成分が偏り、病害虫が増加、作物自身の放出物質による生育阻害、塩類集積などが原因で収量が減少する現象。土壌診断で成分の過不足を把握し補う方法もあるが、土壌生態系は複雑で、診断だけで根本解決は難しい。診断は土壌劣化の要因特定のヒントにはなるが、土壌が健康であれば欠乏症は深刻化しない。ヤンマー南丹支店での講演では、土壌劣化と肥料残留の問題、カリウム欠乏の要因が土壌劣化にあることなどを解説した。連作障害回避には土壌の健康状態を重視する必要がある。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

牛糞堆肥は土壌改良に広く利用されるが、塩類集積による生育阻害、雑草種子や病害虫の混入、ガス発生、連作障害などの問題を引き起こす。これらの問題は、牛糞堆肥中の未熟な成分や過剰な栄養分に起因する。記事では、牛糞堆肥の代替として、植物性堆肥や米ぬか、もみ殻燻炭などの資材、そして土着菌の活用を提案している。これらの資材は、土壌の物理性改善、微生物活性向上、病害抑制効果など、牛糞堆肥に代わるメリットを提供し、持続可能な農業の実現に貢献すると主張している。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

ヤンマー南丹支店にて、有機と無機の肥料の話をしました。有機肥料は分解、無機肥料はイオン化で肥効を発揮します。慣行栽培こそ有機を、有機栽培こそ無機を知るべきです。両者を組み合わせれば少ない肥料で長く効かせることができます。慣行栽培と有機栽培では土壌劣化への意識に差があるものの、抱える問題は同じです。有機栽培は自然に寄り添う反面、問題発生時の対応に時間がかかる傾向があります。最終回となる次回は土壌劣化について話します。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

もらったジャガイモを切ったら、中心部が褐色に変色していた。これは「褐色心腐」という生理障害で、ジャガイモの肥大期に高温乾燥状態におかれると発生する。つまり、夏から秋にかけて雨が少なく灌水しない、または土壌の保水性が低い場合に起こりやすい。ジャガイモ栽培では堆肥をあまり使わないため、乾燥しやすい。しかし、土を草で覆うことで乾燥を防げる。過去にジャガイモ畝にヘアリーベッチを植えると秀品率が向上するという結果を見たが、今回の褐色心腐の発生抑制にも効果があるかもしれない。 (ただし、写真の症状が褐色心腐ではない可能性もある。)

/** Geminiが自動生成した概要 **/

米ぬかボカシを施肥すると、土壌中で様々な効果を発揮する。含まれる有機酸塩は速効性肥料として働き、植物にカルシウムやマグネシウムを供給する。さらに、有機酸は土壌中の難溶性リン酸を溶かし、植物に吸収されやすい形にする。ボカシに含まれる微生物は土壌微生物相を豊かにし、植物の生育を促進。デンプンやタンパク質、ビタミンなどの栄養成分も供給される。結果として、根の張りが良くなり、病害抵抗性も向上。生育が促進され、収量や品質の向上につながる。また、土壌構造も改善され、保水性や通気性が向上する効果も期待できる。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

生理的塩基性肥料は、弱酸と強塩基の塩で、土壌のpHを上げる。代表例は炭酸石灰(カルシウム)で、水に難溶性だが、水と反応すると水酸化カルシウムと炭酸を生じる。炭酸は水と二酸化炭素に分解され、土壌に残った水酸化カルシウムがpHを上昇させる。肥料の効果は水溶性やその後の反応に影響されるため、硫安や炭酸カルシウムのように、肥料成分だけでなくpHへの影響も考慮する必要がある。pHの極端な変動はアルミニウム障害やカリウム欠乏などを引き起こし、収量に悪影響を与えるため、NPKだけでなく適切なpH管理が重要。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

ニンジン畝で葉の先端が赤くなっている。リン酸欠乏、マグネシウム欠乏などの可能性があるが、10月下旬なので低温障害は考えにくい。

この鮮やかな赤色は、鳥に向けてのアピールに見える。鳥は赤色を認識しやすく、糞にはリン酸が豊富に含まれる。つまり、赤くなった葉は、鳥を呼び寄せて糞を落としてもらい、リン酸欠乏を解消しようとする植物の意思表示ではないかと推測。

実際に、鳥へのメッセージが通じることを期待し、ニンジンから少し離れた場所に鶏糞を撒いて様子を見ることにした。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

マリーゴールドは、緑肥として土壌改良に利用される。土壌への有機物供給量が少ないため、その目的は養分供給ではなく、線虫抑制効果である。マリーゴールドが合成するテルチオフェンという物質に線虫への殺作用があり、根からの分泌や、植物体を土壌にすき込むことで効果を発揮する。連作障害の主要因である線虫対策として有効な手段と言える。マリーゴールドの更なる利点については、今後検討される。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

弱った植物を害虫から守るため、ニーム種子油粕の追肥が検討されている。ニームに含まれるアザジラクチンは、虫に対して摂食障害や成長攪乱を引き起こすため、農薬的な効果がある。有機栽培で使用可能な天然由来成分である一方、窒素肥料でもあるため、過剰施肥は害虫を誘引する可能性があり注意が必要。アザジラクチンは光と水で分解するため、効果的な使用方法も検討すべきである。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

切り株に3種類のキノコが棲み分けして生えていた。これは偶然か、何らかのルールに基づくものか? もし特定のキノコ(例:画像1)が有用種なら、優先的に生える条件を知りたい。なぜなら、キノコによっては連作障害を回避する可能性があり、優先生育条件を品質向上に役立てられるからだ。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

肥料名の接頭語で効きの速さがわかる。硫酸〇〇、硝酸〇〇、クエン酸〇〇は速効性、炭酸〇〇、リン酸〇〇は遅効性を持つ傾向がある。石灰を例に取ると、炭酸石灰は土壌pH調整に有効だが溶けにくいため速効性はなく、土作りに向いている。一方、硝酸石灰などは速効性が高いが、障害も起こりやすい。つまり、接頭語を見れば、土作りには炭酸塩、追肥には硝酸塩のように使い分けができる。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

肥料のNPK値を見るだけでは不十分で、窒素の形状まで考慮すべき。硫安は硫酸根を残し、塩類集積や土壌のゾル化につながる。硝安は窒素成分が植物に吸収されやすく土壌残留が少ないが、過剰施肥は塩類集積を招く。重炭酸安は窒素成分以外が水と二酸化炭素に分解されるため、塩類集積の心配がない。つまり、同じ窒素含有量でも、肥料の種類によって土壌への影響が大きく異なるため、形状を意識した施肥計画が必要となる。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

京都農販の勉強会で「感染と連作障害」についての話がありました。連作障害は、同じ作物を同じ場所で繰り返し栽培することで起こる生育不良ですが、その原因の一つが「感染」です。特定の病原菌や線虫が土壌中に蓄積し、連作によってその影響が増大することで、作物の生育を阻害します。対策としては、土壌消毒や輪作、抵抗品種の導入などが挙げられます。病害虫の発生メカニズムや防除方法を理解し、適切な対策を実施することが重要です。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

バーク投入で土の保水力向上は、バーク自体の保水力に加え、土壌表面のひび割れ減少が要因。ひび割れ減少は、土同士の結合が弱まったためと考えられる。耕起後の土壌粒子は放置すると互いに結合し、塊を形成する。硬い塊ほど、塊の間に大きなひび割れが生じる。腐植を投入すると、土粒子間に腐植が入り込み、土同士の結合を阻害する。結果、乾燥時に形成される塊は小さく、ひび割れも発生しにくい。さらに、腐植混入土壌は空気に触れる表面積が広く、鉱物の酸化を促進。これにより土同士の結合はさらに弱まり、大きな塊の形成が抑制される。結果として団粒構造の形成へと繋がる。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

石灰はpH調整に用いられるが、炭酸カルシウムだけでなく、炭酸マグネシウムなど他の物質でもpH調整は可能である。炭酸マグネシウムも水素イオンと反応し、二酸化炭素と水を生じ、pHを上昇させる。農業では「石灰=pH調整」という固定観念があるが、必ずしも石灰である必要はなく、他の物質も利用できる。石灰の使用に固執することで、障害が発生するケースもあるため、他の調整方法も検討する価値がある。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

ホウ素欠乏は、教科書上ではまれとされるが、現実では頻繁に発生する。これは、土作りを完璧にしても、ホウ素を多く必要とするアブラナ科野菜が、元来日本のようなホウ素濃度が低い環境では栽培に適していないため。ホウ素欠乏を補うためには、日本にほとんど存在しない硼砂(ホウシャ)や小藤石、高価なダイズ油粕などの輸入資材に頼らざるを得ず、海外資源への依存度が高くなる。そのため、キャベツやカブ栽培における収益性は、海外資源の価格に左右されることを認識しておくことが重要である。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

カリウムは植物の根の健康に不可欠な元素で、吸水に利用される。そのため、カリウムが不足すると、植物は水や他の養分を吸収できなくなり、さまざまな問題につながる可能性がある。特に、劣化した土壌では、カリウムの不足により生理障害が発生しやすくなる。そのため、カリウムを十分に補充することが、植物の健康な生育を確保するために重要となる。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

酸性土壌では、鉱物中のアルミニウムが溶出して根の伸長障害を引き起こす。この障害により吸水・肥料吸収力が低下し、生育に悪影響を及ぼす。スギナは酸性土壌に強く、アルミニウムに耐性があるため、酸性の指標植物として利用できる。畑やその周辺にスギナが繁茂している場合、土壌の酸性化が疑われ、改善が必要と考えられる。酸性土壌は保水性や保肥力も低下しているため、栽培を開始する前に土壌の改善を行うことが望ましい。