/** Geminiが自動生成した概要 **/

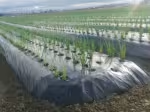

このブログ記事は、「ノキシノブはクスノキにのみ自生するのか?」という筆者の疑問から、その生息条件を探求するものです。公園での観察から、ノキシノブがクスノキにのみ見られたことをきっかけに、両者の関係性や、クスノキがたまたま生育に適している可能性について考察。

さらに過去記事を振り返り、直射日光が当たる岩場に自生するノキシノブらしきシダの例を紹介します。この岩場とクスノキの幹に共通してコケが生えている点に着目し、「コケが生えること」がノキシノブの重要な生息条件の一つではないかという仮説を提示。今後のさらなる観察と研究につながる示唆を与えています。