/** Geminiが自動生成した概要 **/

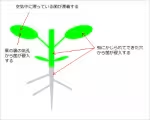

オタマジャクシの個体数を増やすには、カエルの産卵を増やす必要がある。そのために、カエルの個体数を増やすことが重要だ。カエルの個体数が減る原因の一つとして、荒起こしによる死亡が挙げられる。田んぼで荒起こしを行わないことで、カエルの死亡を減らし、個体数を増やすことができる。すると、カエルが産卵し、オタマジャクシが増加することで、ジャンボタニシを抑制できる可能性がある。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

オタマジャクシの個体数を増やすには、カエルの産卵を増やす必要がある。そのために、カエルの個体数を増やすことが重要だ。カエルの個体数が減る原因の一つとして、荒起こしによる死亡が挙げられる。田んぼで荒起こしを行わないことで、カエルの死亡を減らし、個体数を増やすことができる。すると、カエルが産卵し、オタマジャクシが増加することで、ジャンボタニシを抑制できる可能性がある。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

廃菌床を水田に入れると、有機物量が上がり、稲の秀品率やメタン発生量の抑制につながる可能性がある。廃菌床には鉄やリン酸も含まれており、稲作のデメリットを補うことができる。また、廃菌床の主成分は光合成産物であり、二酸化炭素の埋蔵にも貢献する。廃菌床に含まれる微生物はほとんどが白色腐朽菌であり、水田環境では活性化しないため、土壌微生物叢への影響も少ないとみられる。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

畑から田を復元するには、かつての田の構造を再現することが不可欠です。しかし、畑では鋤床層が邪魔になり、水持ちの悪化を招きます。ネギは浅い根の作物であるため、鋤床層が残存していても栽培可能です。しかし、ネギとイネの輪作では、両方の生育が不調になる場合があります。これは、畑作で蓄積された肥料が、田に水が張られた際に排出されずに残存するためと考えられます。したがって、畑から田を復元するには、肥料残留物を排出する仕組みが不可欠です。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

湘南の海岸で緑色の石が見つかり、緑色凝灰岩の可能性があることがわかった。丹沢山地には緑色片岩相が存在し、そこから相模川を通じて湘南の海岸に流れ着いたと考えられる。湘南の砂浜には、雲母や磁鉄鉱に加えて緑色凝灰岩も含まれている可能性がある。黒い砂は石英が少なく、土壌改良に適しているかもしれない。これは、青い石が出る園地は良いミカンができるという言い伝えや、砂浜の砂に含まれる栄養素が植物の生育に影響を与える可能性を示唆する過去の考察とも関連する。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

鶏糞のカリ含有量に焦点を当て、過剰施肥による影響を解説しています。鶏糞は窒素に注目しがちですが、種類によってはカリ含有量が多い場合があり、過剰なカリ施肥は土壌有機物量の増加を阻害する可能性があります。土壌有機物量の増加は、稲作における秀品率向上に寄与するため、鶏糞のカリ含有量には注意が必要です。また、養鶏農家によって鶏糞の成分は異なり、窒素に対してカリ含有量が低いケースも紹介されています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

記事では、大豆粕を有機質肥料として使用する場合のメリットと注意点を紹介しています。

メリットとしては、窒素、リン酸、カリウムの三大栄養素に加え、微量要素も豊富に含んでいる点が挙げられます。特に窒素含有量は有機質肥料の中でもトップクラスであり、効果が穏やかに持続するため、肥効期間が長いことも利点です。

一方で、窒素過多による生育障害や病害虫の発生、土壌pHの低下などの注意点も存在します。そのため、施用量や時期、方法を適切に管理する必要があります。

さらに、大豆粕は未発酵の有機物であるため、施用前に堆肥化するか、土壌に十分な期間をおいて分解させてから作付けすることが重要です。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

春の山菜として親しまれるツクシ。しかし、栄養豊富な半面、スギナは土壌の質を低下させるため、食用量に疑問を持つ人もいる。スギナが繁茂する土壌は、カリウムや亜鉛が少ない傾向がある。一方で、牛糞を多用した畑では、土壌が劣化しているにも関わらず、カリウムが多くスギナが繁茂する。ツクシとスギナの複雑な関係、そして土壌への影響について考察している。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

筆者は、以前スギナを見かけた里山でツクシを発見した。ツクシはスギナの生殖器官だが、最近ではあまり見かけなくなったという。スギナは劣化した土壌でよく見られるものの、ツクシが大量に生えているのは珍しいと感じている。筆者は、ツクシの生育条件について疑問を抱いている。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

水田を乾田にすることでメタン発生は抑えられますが、鉄の溶脱が減り、下流の生態系や生物ポンプへの影響が懸念されます。水田は腐植蓄積によってメタン抑制と減肥を両立できるため、安易な乾田化ではなく、水田の特性を活かした持続可能な農業が重要です。また、畑作における過剰な石灰施用も、土壌劣化や温室効果ガス排出増加につながるため、土壌分析に基づいた適切な施肥が求められます。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

筆者は、稲刈り後に耕起せずにレンゲを直接播種する田が増えていることを好意的に見ています。収穫機の重みで土が固くてもレンゲは旺盛に育ち、稲のひこばえと共存することで立体的な構造が生まれていることを観察しました。

一方で、土壌への有機物供給が少ないため、根よりも葉の成長が優勢になっている可能性を指摘しています。しかし、耕起を減らすことで燃料使用量と二酸化炭素排出量を削減できるメリットを重視し、レンゲ鋤き込み時の有機物固定が重要だと結論づけています。

さらに、関連する記事では、中干しを行わない稲作が利益率向上に繋がるという筆者の考えが示されています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

この記事では、筆者が小学生向けのプログラミングワークショップで息子に職業体験の機会を与えた経験と、今後の農業IoT開発への展望について語っています。

ワークショップでは、マイクロビットとスクラッチを用い、息子は教材の準備や参加者のサポートなどを行いました。この経験を通して、子供向けの高度な職業体験の場を提供できる可能性を感じたようです。

また、農業IoTについては、人手不足解消だけでなく、土壌環境改善による作業量の削減こそが重要だと指摘。効率的な肥料の使用など、化学の知識を取り入れた開発が求められると訴えています。

筆者は今後もマイクロビットを用いたプログラミング教育と、農業における化学の知識の探求を続け、農業IoTの発展に貢献したいと考えています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

田の酸化還元電位に関する記事は、土壌中の鉄分の状態から、田んぼの土が酸化的か還元的かを判断する方法を解説しています。

健康な土壌は還元状態ですが、酸化的になると稲の生育に悪影響が出ます。酸化的かどうかの指標として、土中の鉄分の状態を観察します。

還元状態の土壌では鉄分は水溶性の2価鉄として存在し、土の色は灰色や青灰色になります。一方、酸化的になると鉄分は水に溶けにくい3価鉄になり、土の色は赤褐色や黄色っぽくなります。

記事では、これらの色の変化を写真で比較し、土壌の状態を診断する方法を紹介しています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

この記事は、異なる色の結晶片岩を観察し、その母岩と土壌への影響について考察しています。

筆者は、黒色片岩、褐色の珪質片岩らしき層、灰色の層からなる結晶片岩を観察し、その成り立ちについて考察しています。特に、褐色と灰色の層が珪質片岩である可能性について触れ、珪質片岩の色は由来となる岩石によって変わることから、どちらも珪質片岩の可能性があることを示唆しています。

そして、園地でこのような結晶片岩が多い場合、ミカン栽培の秀品率向上には期待できないのではないかと推測しています。これは、過去の園地の土壌とミカンの品質に関する記事の内容を踏まえた考察です。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

和歌山県のミカン農家さんから、良いミカンができる園地には青い石が多いという言い伝えがあると聞きました。実は、私も以前和歌山県下津町でミカン園地を訪れた際に、同じ青い石について触れていました。

青い石とは緑泥石のことで、日本では古くから特別な存在として認識されてきました。今回の話を聞いて、ミカン栽培と青い石の関係に興味を持ちました。

日本では他にも、沖縄の「常世の国」伝説や、愛媛県のミカン産地と緑泥石帯の関係など、興味深い話が数多く存在します。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

公園でスズメバチが増えたのは、ガードレールに群生したヤブガラシが開花したため。ヤブガラシはスズメバチやアシナガバチを引き寄せる。ヤブガラシは土壌の悪い畑に多く、秀品率の高い畑では少ない。スズメバチを生活圏に近づけないためには、菜園の土壌改良などを行い、ヤブガラシの発生を抑えることが有効と考えられる。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

筆者は、中干しなし+レンゲ栽培をしている田んぼでジャンボタニシが減った可能性を考察しています。 ポイントは、土壌中の鉄分の酸化還元です。

①レンゲにより土壌中の有機物が増加

②春に土壌表面が急速に褐色化したことから、鉄分が酸化

③その後、潅水により鉄分が還元され土壌中に蓄積

この還元された鉄をジャンボタニシが摂取することで、農薬と同様の効果が生まれたと推測しています。そして、タンニン鉄が有効なのではないかと結論付けています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

この記事は、纒向遺跡の周辺環境と食料生産の関係について考察しています。

筆者は、纒向遺跡周辺は海に近くても稲作に適した土地ではなく、なぜヤマト政権最初の都が置かれたのか疑問視しています。そして、吉野川流域で培われた稲作技術が、都が京都に移るにつれて高度化していったのではないかと推測しています。

最後に、この記事の内容を網羅的に説明できる学問領域を探しています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

大阪府高槻市の古墳から、緑泥石を主成分とする「阿波の青石」が出土した。古墳時代、四国から遠く離れた大阪にまで運ばれていたことから、この石が重要視されていたと考えられる。

阿波、すなわち吉野川周辺は、土壌の質が非常に高く、作物の収量が段違いに良いことで知られていた。現代でも、この地域での栽培経験は高い評価を得ている。

このことから、古代においても吉野川周辺は農業が盛んであり、緑泥石が土壌の質に影響を与えていた可能性がある。緑泥石と農業の関係を探ることで、古代の文化や技術への理解を深められるかもしれない。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

森林の保水力は、土壌の保水力と樹木の蒸散作用によって成り立っています。しかし、森林伐採や気候変動の影響で保水力が低下し、土砂災害や水不足のリスクが高まっています。

具体的には、森林伐採により土壌が裸地化すると、雨水が地中に浸透せず地表を流れ、土壌侵食を引き起こします。また、樹木の蒸散作用が失われることで大気中の水分量が減り、降水量が減少する可能性も懸念されます。

森林の保水力を維持するためには、適切な森林管理と気候変動対策が重要です。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

大浦牛蒡は、社会問題解決に貢献する可能性を秘めた野菜です。豊富な食物繊維とポリフェノールで生活習慣病予防に効果が期待できる上、肥料依存度が低く、土壌改良効果も高い。特に大浦牛蒡は、中心部に空洞ができても品質が落ちず、長期保存も可能。太い根は硬い土壌を破壊するため、土壌改良にも役立ちます。産直など、新たな販路開拓で、その真価をさらに発揮するでしょう。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

牛糞堆肥を施用すると、土壌中のリン酸濃度が上昇し、生育初期に生育が促進される一方、後々生育障害や病害発生のリスクが高まる可能性があります。

具体的には、リン酸過剰による根の伸長阻害、微量要素の吸収阻害、土壌pHの上昇による病害発生などが挙げられます。

これらの問題は、牛糞堆肥の投入量を減らし、化学肥料や堆肥の種類を組み合わせることで改善できる可能性があります。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

ゴボウの普及を阻む要因として、土壌の物理性、機械化、連作障害が挙げられています。記事では、特に連作障害に着目し、その原因を探っています。行政のサイトによると、ゴボウの連作障害である「やけ病」は、糸状菌とネグサレセンチュウによって引き起こされ、土壌の物理性低下とリン酸過剰が原因の可能性が高いと指摘されています。つまり、適切な施肥設計によって連作障害は軽減できる可能性があり、ゴボウ普及の課題は機械化と新たなマーケティング戦略に絞られると結論付けています。さらに、ゴボウは社会問題解決の可能性を秘めた作物として、今後の動向に注目しています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

米ぬか土壌還元消毒は有機態リン酸であるフィチン酸を大量に投入するため、土壌への影響が懸念されます。米ぬか1〜2トン/反の投入で、フィチン酸は85〜170kg/反も供給されます。これはトマトのリン酸施肥量の数倍に相当し、過剰なリン酸は亜鉛などの微量要素の吸収を阻害し、土壌劣化を招く可能性があります。特に土壌鉱物の劣化が進んだハウス栽培では深刻な問題となり得ます。有機態リン酸の蓄積と土壌鉱物の状態には注意が必要です。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

秀品率の高いネギ畑の土壌分析では、リン酸値が低いという共通点が見られました。これは、土壌分析で測定されるリン酸が、植物が利用できない形態のものを含んでいないためと考えられます。

従来の土壌分析では、病原菌の栄養源となるリン酸のみを測定しており、植物が利用できる有機態リン酸(フィチン酸など)は考慮されていません。

今回の分析結果はサンプル数が少ないため、あくまで傾向に過ぎません。今後、検証環境を整え、有機態リン酸を含めた土壌分析を進めることで、より正確な情報が得られると期待されます。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

ネギの連作障害解消のために稲作を挟む方法の効果が疑問視されています。原因は、家畜糞の多用などで土壌が老朽化し、ガス発生が問題となっている可能性があります。解決策として、稲作前に腐葉土を鋤き込み、土壌の物理性を改善することが有効と考えられます。物理性改善は稲作中でも可能であり、土壌環境の改善に役立ちます。ただし、稲作に悪影響が出ないように、時期に注意する必要があります。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

ネギの周年栽培地帯で、生育不良対策に稲作を挟む慣行がある。これは過剰なリンや石灰を流すためだが、近年効果が薄れている。原因は養分の流亡不足か、稲作による土壌物理性悪化が考えられる。効果があった過去を考えると、前者の可能性が高い。特に、稲作の中干しと硫化水素の関係から、養分が土壌に残留しやすくなっている可能性があり、土壌物理性の改善が対策として有効と考えられる。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

飼料と有機質肥料の原料が重複しているため、飼料不足は有機質肥料の入手難航に繋がる可能性があります。特に、大豆粕はホウ素供給源となる貴重な有機質肥料ですが、飼料需要が高まれば、大根などホウ素要求量の多い作物への影響が懸念されます。川の資源を活用できる分、栽培への影響は畜産より少ないかもしれませんが、飼料米や大豆ミートなど、栽培と畜産を包括的に捉えた対策が求められます。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

レンゲ米栽培の田で、レンゲの鋤き込み後の土壌を観察したところ、周辺の田と比べて土の色が黒く、弾力があり、粒子が細かくなっていることが確認できた。これは、稲作中に入水した水に含まれる粘土と有機物が結びついた結果であり、田が炭素を貯蔵できる可能性を示唆している。このことから、品質向上と土壌改良を両立させる稲作の可能性について、筆者は確信を深めている。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

## レンゲと中干しなし稲作がもたらした秀品率向上

今年は、土壌の物理性改善に加え、レンゲ栽培と中干しなし稲作を実践した結果、稲作の秀品率が劇的に向上しました。

従来は、雑草や害虫の発生に悩まされていましたが、今年はレンゲの抑制効果と、稲自身が分泌する「フェノール性アミド」という物質の増加により、除草剤や殺虫剤の使用を大幅に減らすことができました。

その結果、稲は健全に生育し、食害による品質低下も抑えられ、高品質な米の収穫に繋がりました。

今回の結果は、レンゲ栽培と中干しなし稲作が、環境負荷を低減しながら収益性の高い稲作を実現する可能性を示すものです。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

土壌分析でリン酸値が高いと、糸状菌由来の病害リスクが高まり農薬使用量増加の可能性も高まる。土壌中の吸収しやすいリン酸が多いと、病原菌が増殖しやすく、作物と共生する糸状菌は自身の力でリン酸を吸収するため共生しなくなるためだ。土壌分析では吸収しやすいリン酸しか検知できないため、リン酸値が高い場合は注意が必要。しかし、土壌中には吸収しにくいリン酸も豊富に存在するため、リン酸肥料を減らし、海外依存率を下げることも可能かもしれない。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

緑泥石は、その構造に由来する高い陽イオン交換容量と、層間にカリウムイオンを保持する性質を持つため、土壌中の栄養分の保持に貢献しています。

具体的には、緑泥石は風化によって層状構造に水が入り込み、カリウムイオンを放出します。このカリウムイオンは植物の栄養分として吸収されます。一方、緑泥石の層間は植物の生育に不可欠なマグネシウムイオンなどを吸着し、土壌中の栄養分のバランスを保ちます。

このように、緑泥石は土壌中で栄養分の貯蔵庫としての役割を果たし、植物の生育を支えています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

農薬や化学肥料の使用が土壌環境を悪化させるという意見に対して、反論を展開しています。

著者は、土壌中の微生物の量と多様性は有機物量に影響を受け、農薬や化学肥料の影響は限定的だと主張。また、連作障害の原因は特定の栄養素の過不足や病害虫の発生であり、農薬や化学肥料が直接の原因ではないと説明しています。

さらに、土壌pHの変化は施肥の影響を受けやすく、適切な土壌管理が必要だと指摘。結論として、農薬や化学肥料の使用と土壌環境悪化の因果関係は薄いと結論付けています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

著者は今年、大阪府高槻市の米粉「清水っ粉」の取り組みが最も印象的だったと振り返る。注目すべきは、土壌の物理性を改善し、レンゲを栽培し、中干しを行わない稲作だ。この方法は、水管理、肥料、農薬のコスト削減、収穫量増加、生物多様性向上、周辺環境への好影響など、多くの利点をもたらす。さらに、清水っ粉のように米粉の製造・普及に取り組むことで、米の新たな需要を創出し、持続可能な農業を実現できる。この革新的な稲作と米粉の利用拡大は、農業所得の向上、環境保護、地域活性化に貢献する可能性を秘めている。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

牛糞などの家畜糞は、一見土壌に良いように思えるが、過剰な無機栄養塩やリン酸を含み、土壌の浸透圧を高め、植物の生育を阻害する可能性がある。「悪影響の成分>好影響の成分」の関係がある限り、使用し続ければ土壌環境は悪化する。牛糞は特にこの差が小さく、悪影響に気づきにくい。土壌環境の悪化は農薬の使用量増加につながり、異常気象のせいだと誤解されることもある。有機物=環境に良いというステレオタイプを見直し、本当に持続可能な農業について考える必要がある。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

ブナ科のアベマキと思われる木が、川の土手に生えている。過酷な環境である川原で、紫外線や風に立ち向かう姿は「最後の聖戦に赴く」かのよう。アベマキは紫外線や乾燥に強い品種であるため、このような場所に根付くことができたと考えられる。光ストレス軽減のための紫外線照射は、植物の成長を促進する効果があるという研究結果もある。このアベマキが、人の手によって刈り取られることなく、力強く成長し続けることを願う。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

レンゲの播種時期を逃しても、廃菌床堆肥で土壌物理性を改善し、中干しなし稲作は可能です。収穫後、藁と共に廃菌床堆肥を鋤き込むのが理想ですが、冬場の雑草管理が地域の慣習に反する場合は、田植え直前に施用し、酸化鉄散布でメタン発生を抑えます。廃菌床堆肥と酸化鉄は肥料の三要素確保にも役立ち、減肥につながります。中干しなしでは川由来の栄養も得られ、環境負荷低減にも貢献します。重要なのは、これらの情報をどれだけ信じて実践するかです。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

水田からのメタン発生抑制のため、使い捨てカイロの活用を提案する。メタン生成は鉄や硫酸イオンの存在下では抑制される。使い捨てカイロには酸化鉄と活性炭が含まれており、土壌に投入するとメタン生成菌を抑え、鉄還元細菌の活動を促す。さらに、活性炭は菌根菌を活性化し、土壌環境の改善にも寄与する。使い捨てカイロの有効活用は、温室効果ガス削減と稲作の両立を実現する可能性を秘めている。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

記事は、大豆肉の普及には稲作の活用が重要だと論じています。

従来、水田での大豆栽培は転作に伴う土壌の排水性改善が、稲作への復帰を困難にする点が懸念されていました。しかし、著者は、物理性を改善した水田での稲作は、水持ちを損なわずに秀品率を高めることから、稲作と大豆栽培を交互に行う輪作を提案しています。

具体的には、数回の稲作後に大豆を栽培し、土壌の極端な酸化を防ぐため、大豆と相性の良いマルチムギを栽培することを推奨しています。

さらに、水田は川の水を取り入れることで畑作に比べて微量要素欠乏が起こりにくいという利点も強調。稲作と大豆栽培を組み合わせることで、持続可能で効率的な食糧生産システムを構築できると結論付けています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

イネは水を求めて発根するのではなく、土壌中の窒素量と植物ホルモンが関係している可能性が高い。中干ししない場合、土壌中の有機物が分解され窒素量が増加、サイトカイニン合成が促進され発根が抑制される。一方、乾燥ストレスがオーキシンを活性化させるという報告は少なく、保水性の高い土壌での発根量増加事例から、イネにおいても乾燥ストレスとオーキシンの関係は薄いと考えられる。中干しなしの場合、初期生育に必要な栄養以外は有機質肥料を用いることで、サイトカイニン合成を抑え、発根を促進できる可能性がある。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

乾土効果は、冬季に土を乾燥させることで病害虫を抑制し、土壌構造を改善する伝統的な農法である。しかし、土壌生物全体への影響を考慮すると、その効果は限定的と言える。土壌乾燥は一部の病原菌や害虫の密度を低下させる可能性がある一方で、有益な微生物や土壌動物にも悪影響を及ぼす。結果として、土壌の生物多様性が低下し、病害虫に対する抵抗力が弱まる可能性もある。さらに、乾燥による土壌の物理性の変化は、必ずしも作物生育に有利に働くとは限らない。乾土効果を狙うよりも、土壌生物の多様性を維持・促進する土壌管理が、長期的には病害虫抑制と地力向上に繋がる。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

レンゲの播種は稲刈り直後が最適。遅れるとレンゲの生育不良に繋がり、緑肥効果や雑草抑制効果が低下する。稲刈り後、圃場が乾かないうちに速やかに播種することで、レンゲは水分を確保し発芽が促進される。特に晩生品種の収穫後は、播種時期が遅くなりやすい為、素早い作業が重要となる。

播種方法は、散播が一般的だが、湛水状態での散播は発芽率が低下するため、田を落水させてから行う。覆土は不要だが、鳥害対策として軽く土をかける場合もある。播種量は10aあたり4kgが目安。

レンゲ栽培は、化学肥料の使用量削減、土壌改良、雑草抑制などの効果があり、持続可能な農業を目指す上で重要な役割を果たす。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

トマト栽培において、落葉を用いた土壌改良は有効だが、大量調達は困難である。落葉にはタンニンが多く含まれており、土壌中の鉱物と反応して粘土有機複合体を形成する。これは土壌の物理性を改善し、窒素過多を防ぐ効果がある。しかし、落葉の使用は土壌鉱物の消費を招くため、長期的には客土の投入が必要となる。トマト栽培ではケイ素の施用も有効であり、根の成長促進や病害抵抗性の向上が期待できる。結論として、落葉と客土、ケイ素などを組み合わせた総合的な土壌管理が重要となる。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

トマトの摘葉は、果実への栄養供給を高め秀品率向上に繋がる。摘葉の目安として葉面積指数(LAI)を用いる。LAIは床面積1㎡あたりの葉の表面積で、理想値は4。LAI4を目指す摘葉で、利用可能な光を最大限活用できる。ただし、単に葉面積を増やすだけでなく、葉同士の重なりを減らし、下の葉にも光が当たるよう配置することが重要。LAI値の測定は複雑だが、宮城県農業・園芸総合研究所の資料が参考になる。実用上は、LAI値に対応した樹形を把握するのが有効と考えられる。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

トマトの秀品率向上のため、ある程度の段数で若い葉を摘葉する技術がある。摘葉により蒸散が抑えられ、下葉への日当たりが改善される。さらに、養分の分配先が変わり、果実への転流量が増加することで品質向上に繋がる。具体的には、摘葉前には葉と果実に分配されていた養分が、摘葉後には果実への分配比率が高まる。ただし、将来的な影響も懸念されるため、更なる指標を用いた考察が必要となる。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

農研機構の報告によると、稲作においてカリウム施肥量を減らすと土壌中に難分解性炭素が蓄積し、土壌の物理性・化学性が改善され、翌年以降の秀品率が向上する。カリウム不足になるとイネは鉱物を破壊してカリウムを吸収し、同時にケイ酸やアルミニウムも溶脱する。このアルミニウムが腐植を守り、有機物の蓄積につながる。この蓄積は二酸化炭素排出削減にも貢献し、土壌のヒビ割れを防ぐため中干しの必要性も減少する。慣行農法の中干しは環境負荷とみなされる可能性があり、土作り不要論から脱却し、炭素蓄積と生産性向上を両立する栽培方法が求められる。水田のメタン発生は、有機物蓄積による抑制効果で相殺可能である。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

トマトへのケイ素施用は、病害抵抗性や品質向上に効果的である。ケイ素は細胞壁に沈着し、物理的な強度を高めることで病原菌の侵入を防ぎ、葉の表面にクチクラ層を形成することで病原菌の付着も抑制する。また、日照不足時の光合成促進や、高温乾燥ストレスへの耐性向上、果実の硬度や糖度向上、日持ち改善といった効果も期待できる。葉面散布は根からの吸収が難しいケイ素を効率的に供給する方法であり、特に土壌pHが高い場合に有効である。トマト栽培においてケイ素は、収量と品質の向上に貢献する重要な要素と言える。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

夏の育苗時に、培土表面に粉末ベントナイトを散布するテクニックは、乾燥しやすい培土の保水性を向上させる効果がある。ベントナイトは吸水膨張し、培土の隙間に浸透することで、排水性の高い培土でも適度な水分を保持できる。ただし、過剰な散布は土壌を固くするため、適量の使用が重要。ベントナイトは海成粘土由来のため、微量要素供給効果も期待できる。これらの効果により、夏の育苗管理が容易になり、秀品率向上にも貢献する可能性がある。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

高温ストレス下では、植物は葉のイオン濃度を高めることで根からの吸水力を高め、蒸散による葉温低下と光合成促進を図る。この生理現象は土壌水分の枯渇を早める一方、降雨後の急速な吸水と成長を促す。つまり、高温ストレスと降雨の繰り返しは植物の成長に良い影響を与える可能性がある。このメカニズムの理解は、例えば稲作における中干しの最適な時期の判断に役立つと考えられる。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

トマト果実の割れを防ぐには、気孔の開閉による水分コントロールが重要。気孔は光合成に必要なCO2を取り込み、同時に蒸散で水分を失う。光合成が活発な時は糖濃度が上がり、浸透圧で根から水を吸い上げる。しかし、乾燥した日は蒸散量が増え、土壌水分が枯渇しやすいため、植物ホルモンが分泌され気孔が閉じる。葉の湿度は蒸散量に影響するため、光合成には受光量と湿度が関係する。トマトの秀品率向上には、スプリンクラーによる霧状噴霧で葉周辺の湿度を適切に保つことが重要となる。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

トマト果実の割れは、果皮の柔らかさと急激な吸水により発生する。吸水抑制のため、葉のシンク強度を高めることが有効である。葉のイオン濃度を高めることで、浸透圧の原理により果実への水の移動を抑制できる。微量要素の葉面散布は、葉内イオン濃度を高め、光合成を促進することで糖濃度も高めるため効果的。シンク強度はサイトカイニンが関与し、根で合成されるため、発根量の確保も重要となる。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

トマト栽培は、果実収穫、水分量による品質変化、木本植物を草本として扱う点、木の暴れやすさから難しい。ナスは「木の暴れ」が少ないため、物理性改善で秀品率が向上しやすい。トマトは木本植物だが、一年で収穫するため栄養成長と生殖成長のバランスが重要となる。窒素過多は栄養成長を促進し、花落ち等の「木の暴れ」を引き起こす。これは根の発根抑制とサイトカイニン増加が原因と考えられる。サイトカイニンを意識することで、物理性改善と収量増加を両立できる可能性がある。トマトは本来多年生植物であるため、一年収穫の栽培方法は極めて特殊と言える。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

トマト土耕栽培では、木の暴れを抑えるため土壌の物理性改善を怠る傾向がある。しかし、これは土壌EC上昇、塩類集積、青枯病菌繁殖を招き、立ち枯れリスクを高める。土壌消毒は一時しのぎで、土壌劣化を悪化させる。物理性悪化は鉱物からの養分吸収阻害、水切れによる川からの養分流入減少につながり、窒素過多、微量要素不足を引き起こす。結果、発根不良、木の暴れ、更なる土壌環境悪化という負のスパイラルに陥り、土壌消毒依存、高温ストレス耐性低下を招く。この悪循環が水耕・施設栽培への移行を促した一因と言える。SDGsの観点からも、土壌物理性を改善しつつ高品質トマト生産を実現する技術開発が急務であり、亜鉛の重要性も高まっている。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

トマト栽培では、秀品率向上のため土壌環境の徹底管理が必要だが、トマトとサツマイモで生産性悪化が見られた。トマトは樹勢が暴れ、サツマイモは根の肥大が不十分だった。トマト栽培では、老化苗の定植が一般的だが、これが後期の栽培難易度を高めている可能性がある。老化苗は根の先端が少ないため、窒素は吸収しやすい一方、カリウム、マグネシウム、微量要素の吸収は困難になる。結果として、花落ちの原因とされる亜鉛欠乏への施肥での対応は難しく、葉面散布が有効な手段となる。高額な環境制御に頼りすぎないためにも、微量要素の葉面散布剤の活用が重要となる。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

亜鉛欠乏はトマトの秀品率低下に繋がるため、適切な亜鉛供給が重要。亜鉛は植物ホルモンのオーキシン生成に関与し、オーキシンは果実肥大を促進する。亜鉛欠乏はオーキシン不足を引き起こし、奇形果の発生や果実肥大不良につながる。土壌への亜鉛供給は過剰症のリスクもあるため、葉面散布が有効な手段となる。葉面散布は吸収率が高く、即効性があるため、生育ステージに合わせて亜鉛を供給できる。特に開花期や果実肥大期には亜鉛要求量が高まるため、葉面散布による適切な亜鉛供給が秀品率向上に寄与する。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

兵庫の進学校の高校生に肥料の話をした著者は、窒素肥料を減らして炭素資材を増やす土作りを提案した。生徒は土壌中の炭素の役割を理解し、微生物の餌となり土壌構造を改善することを説明できた。しかし、窒素肥料を減らすことによる収量減を懸念し、慣行農法との比較で収量が減らない具体的な方法を質問した。著者は、土壌の炭素貯留で肥料コストが下がり収量が上がる海外の事例を挙げ、炭素資材の種類や施用量、土壌微生物の活性化、適切な窒素肥料量の見極めなど、具体的な方法を説明する必要性を認識した。生徒の疑問は、慣行農法に慣れた農家にも共通するもので、新たな土作りを広めるには、具体的な成功事例と収量への影響に関するデータが重要であることを示唆している。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

富山県農林水産総合技術センターは、大豆の増収と地力増強を両立する技術として、ヘアリーベッチとライ麦の混播に着目した。窒素を多く含むヘアリーベッチと炭素を多く含むライ麦を組み合わせることで、土壌への窒素供給と土壌有機物の増加を同時に実現する狙いだ。ヘアリーベッチ単播に比べ、大豆の収量は10a当たり約20kg増加し、土壌の炭素量も増加傾向が見られた。ただし、ヘアリーベッチの窒素含量が高すぎると大豆の生育初期に過剰な窒素供給となり、雑草の繁茂を招く可能性があるため、適切な窒素量のヘアリーベッチを選定することが重要である。この技術は、化学肥料や堆肥の使用量削減にも貢献し、環境負荷軽減にもつながる。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

トリコデルマ・ビレンス(T.virens)が植物成長促進や病害抑制効果を持つことから、畑での活用に興味を持った筆者は、木材腐朽菌に対するトリコデルマの拮抗作用や、堆肥でのキノコ発生後の散布時期との関連性について考察している。キノコ発生後にトリコデルマが堆肥に定着する可能性を推測しつつも、広大な畑への散布ではトリコデルマが優勢になるには量が必要だと考え、トリコデルマ含有堆肥の効果的な使用方法に疑問を呈している。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

家畜糞堆肥で育てた野菜の摂取は健康に繋がる可能性がある。キノコ栽培で発生する廃菌床は、野菜栽培の土壌改良に有効で、野菜の秀品率や栄養価向上に貢献する。キノコ自体も種類によって栄養価が異なり、特にエルゴチオネインという抗酸化物質は、免疫調整に重要な役割を果たすビタミンDの働きをサポートする。キノコ消費の増加は廃菌床の増加にも繋がり、結果的に野菜の品質向上、ひいては人々の健康増進、医療費削減に寄与する可能性を秘めている。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

高槻の清水地区で行われたレンゲ米栽培では、田起こしの方法が注目された。一般的な稲作では土作りを軽視する傾向があるが、レンゲ米栽培では土壌の状態が重要となる。レンゲの鋤き込みにより土壌の物理性が改善され、保肥力も向上する。しかし、慣行農法の中干しは、畑作で言えばクラスト(土壌表面の硬化)を発生させるようなもので、土壌の物理性を低下させる。物理性の低い土壌は、酸素不足や有害ガス発生のリスクを高め、イネの根の成長を阻害する。結果として、病害虫への抵抗力が弱まり、収量低下や農薬使用量の増加につながる。経験と勘に頼るだけでなく、土壌の状態を科学的に理解し、適切な土作りを行うことが、レンゲ米栽培の成功、ひいては安全でおいしい米作りに不可欠である。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

高槻の原生協コミュニティルームで行われたレンゲ米栽培の報告会では、レンゲの土壌改良効果に焦点が当てられました。レンゲは窒素固定により土壌への窒素供給を助け、化学肥料の使用量削減に貢献します。また、土壌の物理性改善にも効果があり、透水性や保水性を向上させます。これは、今回の記事で問題視されている荒起こしによる土壌の弾力低下やガス交換能の低下といった問題への解決策となり得ます。さらに、レンゲは雑草抑制効果も持ち、無草化による土壌有機物減少を食い止める可能性も示唆されました。つまり、レンゲの活用は、化学肥料や家畜糞に頼らない持続可能な稲作への転換を促す鍵となる可能性を秘めていると言えるでしょう。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

高槻の原生協コミュニティルームでレンゲ米栽培の観測報告会が行われました。レンゲ米栽培は、田植え前にレンゲを育てて緑肥として利用する農法です。報告では、レンゲの鋤き込みによる土壌への窒素供給、雑草抑制効果、生物多様性への影響など、様々な観点からの調査結果が発表されました。特に、レンゲが土壌に供給する窒素量とイネの生育の関係、鋤き込み時期の調整による雑草抑制効果の最適化などが議論の中心となりました。また、レンゲ畑に集まる昆虫の種類や数、水田の生物多様性への影響についても報告があり、レンゲ米栽培が環境保全に貢献する可能性が示唆されました。一方で、レンゲの生育状況のばらつきや、過剰な窒素供給による水質汚染への懸念点も指摘され、今後の課題として改善策の検討が必要とされました。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

高槻の原生協コミュニティルームでレンゲ米栽培の観測報告会が行われました。レンゲの生育状況、土壌分析結果、収穫量などが報告され、レンゲ栽培による土壌改善効果や収量への影響について議論されました。生育初期は雑草の影響が見られましたが、レンゲの成長に伴い抑制されました。土壌分析では、レンゲ栽培区で窒素含有量が増加し、化学肥料の使用量削減の可能性が示唆されました。収量については慣行栽培区と有意差は見られませんでしたが、食味についてはレンゲ米が良好との評価がありました。今後の課題として、雑草対策の改善や、レンゲ栽培による更なる土壌改善効果の検証などが挙げられました。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

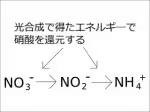

イネは吸収した窒素をアミノ酸やタンパク質合成に利用し、成長を促進する。窒素の吸収形態はアンモニウムイオンと硝酸イオンで、吸収後の利用経路は異なる。アンモニウムイオンは根で直接アミノ酸に変換される一方、硝酸イオンは根や葉で還元されてからアミノ酸に変換される。窒素過剰はタンパク質合成の亢進や葉緑素の増加をもたらし、葉色が濃くなる。しかし、過剰な窒素は倒伏や病害虫発生のリスクを高めるため、適切な窒素管理が重要となる。イネの窒素利用効率を高める研究も進められており、環境負荷軽減と安定生産に貢献が期待される。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

筆者は、ウンカの被害が深刻な年において、レンゲ米栽培と農薬不使用にも関わらず稲作が成功した事例に関わった。コロナ渦の外出自粛中に花と昆虫を観察したことが契機となり、植物の色素や花粉、蜂蜜の研究へと繋がった。蜂蜜の健康効果の知見から植物の耐性との関連性を見出し、稲作に応用した結果、ウンカ耐性を持つ稲を収穫できた。この成功は、中干しの技術見直しや川からの恩恵の活用といった、日本の稲作に足りない知見を得る大きな成果となった。収穫後の土壌は研究者に提供され、更なる分析が期待される。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

アザミの湾曲がスズメガ誘引に繋がる可能性について考察されています。渓谷沿いの林縁で、アザミは川側に向かって湾曲して咲いていました。これは、頂部の重さと光屈性の影響と考えられます。横倒しになったアザミにはスズメガが訪れており、著者は、アザミの湾曲がスズメガにとって好ましい形となり、受粉を促進する戦略なのではないかと推測しています。ただし、アザミにとってスズメガの訪問がどれほど有益かは不明としています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

レンゲ米栽培では、稲刈り後のレンゲの播種時期が重要となる。10月下旬が播種限界の中、10月上旬が一般的な播種時期とされている。しかし、稲刈り後、レンゲ播種までの期間が短いため、藁の腐熟が問題となる。藁をそのまま鋤き込むとC/N比の問題が発生するため、粘土鉱物と藁を混ぜることで藁の炭素化合物の量を減らし、土壌化を促進する方法が有効と考えられる。レンゲの播種時期を考慮すると、木質有機物ではなく、粘土鉱物と藁のみの組み合わせが有効な可能性がある。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

ネギ畑で風よけ・排水性向上を目的に、ソルゴーを数畝ごとに植えている様子が観察された。ソルゴーの上部のオレンジ色は、開花期の蕊であり、カロテノイドによるものと考えられる。

通常、緑肥は開花前に刈り取ることで効果が最大になるが、風よけとして利用する場合、開花による花粉の飛散で微量要素が失われる点に注意が必要だ。レンゲなど開花前提の緑肥栽培でも同様のことが言える。この養分損失への意識を持つことで、作物の秀品率向上に繋がる可能性がある。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

観測対象のレンゲ米水田は、ウンカの当たり年にも関わらず無農薬で収穫を達成した。驚くべきことに、近隣の殺虫剤を使用した水田ではウンカ被害が発生した。この水田は冬期にレンゲを栽培し、土壌改良材を用いて土壌を改善していた。レンゲ鋤込み後の土壌は、軽くて小さな塊の状態になっていた。

一方、他のレンゲ栽培水田ではウンカ被害が多かった。このことから、ミツバチによるレンゲの花蜜と花粉の持ち出しが、ウンカ発生に影響を与えている可能性が示唆される。次作では今作の知見を活かし、秀品率向上を目指す。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

ビタミンC誘導体、特にアスコルビン酸グルコシドは、植物ウイルス感染症の軽減・遅延に効果がある。グルコースと結合したアスコルビン酸グルコシドは、植物体内でグルコースが外れてビタミンCとして作用する。ビタミンC自体は反応性が高く効果が持続しにくいが、誘導体化することで安定性と持続性が向上する。このため、食品添加物や化粧品にも利用されている。植物はビタミンCを合成するにも関わらず、外から散布することでウイルス感染が軽減される理由は、ビタミンCの局所的な濃度上昇や、誘導体化による作用機序の違いなどが考えられる。これは、亜鉛散布による秀品率向上と同様の課題と言える。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

農環研ニュースNo.107(2015.7)は、水田生態系における農薬の影響を評価するため、アマガエル幼生を用いた農薬感受性試験を実施した。27種の水稲用農薬を対象に、急性毒性試験と催奇形性試験を実施。急性毒性試験では、殺虫剤が最も毒性が高く、次いで殺菌剤、除草剤の順であった。ネオニコチノイド系殺虫剤は特に毒性が高く、致死濃度は他の殺虫剤より100倍以上低い値を示した。催奇形性試験では、一部の殺虫剤と殺菌剤で奇形が確認された。この研究は、水田生態系保全のためには、農薬の種類や使用量を適切に管理する必要があることを示唆している。特に、ネオニコチノイド系殺虫剤の使用には注意が必要である。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

アズキの種皮には、血糖値抑制効果のあるサポニン、強い抗酸化力を持つポリフェノール、カリウム、亜鉛、食物繊維が豊富に含まれる。特に、名古屋大学の研究で種皮の色素成分「カテキノピラノシアニジンA」が発見された。これはカテキンとシアニジンが結合した新規の色素で、pH変化による変色がなく、餡の紫色が保たれる理由である。この構造はベンゼン環に水酸基が複数付与されており、高い健康効果が期待される。この発見は、和菓子、特にいととめの牡丹餅のような、アズキの色素を活かした食品の価値を再認識させる。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

水田土壌中の細菌がイネのケイ素吸収に関与する可能性が示唆されている。ケイ素を取り込む細菌24株は全てバチルス属で、食中毒菌のセレウス菌(B.cereus)や生物農薬に使われるBT剤(B. thuringiensis)なども含まれる。バチルス属はケイ素の殻を作ることで過酷な環境を生き抜くとされ、B.cereusはケイ素により耐酸性を得ている可能性がある。ケイ素の吸収にはマンガン、亜鉛、カルシウム、鉄等のミネラルが必要で、特に水田で欠乏しやすい亜鉛の供給が重要となる。土壌中の細菌がケイ素を吸収しやすい環境を整えることで、猛暑下でもイネの秀品率維持に繋がる可能性がある。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

レンゲ米栽培田と慣行栽培田を比較観察した結果、中干し後、慣行栽培田では葉色が薄くなっているのが確認された。これは幼穂形成期における養分転流の影響と考えられる。養分転流は微量要素の移動にも関わり、根の活性が高いと新葉での転流利用率は低下する。サイトカイニンは葉の老化抑制に作用するため、発根が盛んなレンゲ米栽培田では葉色が濃いまま維持されている可能性がある。猛暑時期の光合成を盛んにするには、地温・外気温・紫外線対策といった水管理が重要となる。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

植物ホルモンであるオーキシンは、アミノ酸のトリプトファンから合成され、維管束形成と発根に重要な役割を果たす。頂端で生成されたオーキシンは師管を通って地際へ移動し、内鞘細胞に作用して細胞分裂を促し、発根を誘導する。同時にオーキシンは維管束形成も促し、根の伸長をサポートする。根の先端の高い養分濃度により、サイトカイニン等の関与無しに養分転流が起こる。さらに、オーキシンの発根作用には亜鉛も必要で、細胞内で何らかの機能を果たしていると考えられる。ただし、亜鉛はオーキシン合成自体には関与しない。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

イネの秀品率向上に重要な不定根発生に関わる植物ホルモン、オーキシンの働きについての実験を紹介。オーキシンは頂端で合成され師管で基部へ移動する。維管束切断実験では、切断面頂端側でオーキシンが蓄積(オーキシンピーク)し、そこを避けるように維管束が再生される。これはオーキシンが維管束形成に関与することを示唆する。オーキシンは基部に向かいながら、未発達器官で維管束発達を促し、養分運搬効率を高めていると考えられる。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

イネの秀品率向上には不定根の発生が重要である。植物ホルモン、オーキシンとサイトカイニンの相互作用が根と脇芽の成長に影響する。オーキシンは根の成長を促進し、サイトカイニンは脇芽の成長を促進する。オーキシンは細胞増殖を調整することで、茎の光屈性や根の重力屈性といった器官形成にも関与する。細胞壁の緩みや核の位置の変化による局所的な細胞分裂の調整は、今後の課題として残されている。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

植物の光合成効率を高めるには、亜鉛の供給が重要である。亜鉛を肥料以外で供給する方法として、川の水の活用が考えられる。福井県の調査によると、川の水中の亜鉛濃度は、底質の巻き上げによって高くなる傾向がある。特に、泥質や砂礫質の底質は巻き上げやすく、亜鉛濃度を高める可能性がある。

区画整備された水田では、底質の巻き上げが少なく、川由来の亜鉛供給は減少していると考えられる。そのため、肥料で亜鉛を補う必要がある。しかし、水路に泥を巻き上げながら入水すれば、より多くの亜鉛を供給できる可能性がある。ただし、水路のメンテナンスの手間が増えることも考慮する必要がある。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

植物の生育に必須な亜鉛の欠乏とオートファジーの関係性について解説した記事です。亜鉛欠乏土壌は世界的に広がっており、亜鉛は植物のタンパク質合成に必須であるため、欠乏は深刻な問題です。亜鉛は金属酵素の補因子であるため、再利用にはオートファジーによるタンパク質分解が必要です。亜鉛欠乏下では、オートファジーによって亜鉛が再分配され、活性酸素を除去する酵素Cu/Zn SODなどに利用されます。オートファジーが機能しないと活性酸素が蓄積し、葉が白化するクロロシスを引き起こします。亜鉛のオートファジーは植物の生育、ひいては秀品率に大きく関与するため、重要な要素と言えるでしょう。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

植物は、光合成産物をソースからシンクへ輸送する際にオートファジーが関与している。オートファジーとは、細胞内タンパク質の分解機構で、栄養不足時や病原菌排除時に機能し、分解産物は再利用される。植物ではマクロオートファジーとミクロオートファジーが確認されている。葉緑体のオートファジーには、徐々に小さくしていくRCB経路と、そのまま飲み込むクロロファジーの2パターンが存在し、光合成の調整にも関与すると考えられる。このメカニズムの理解は、作物の秀品率向上に繋がる可能性がある。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

イネは品種改良を通してサイトカイニン含量が増加し、収量向上に繋がった。サイトカイニンは分げつ伸長や養分転流に関与する重要な植物ホルモンだが、根の伸長は抑制する。高校生物で学ぶ「サイトカイニンは根で合成」は少し不正確で、実際は地上部で合成されたiP型サイトカイニンが根に運ばれ、tZ型に変換されて地上部へ送られ作用する。根の栄養塩が豊富だとtZ型への変換が促進され、サイトカイニン活性が高まる。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

葉の色が濃い野菜は硝酸態窒素濃度が高く、秀品率が低下する。牛糞堆肥中心から植物性堆肥に変えることで、ミズナの葉の色は薄くなり、秀品率は向上した。硝酸態窒素は植物体内でアミノ酸合成に利用されるが、その過程はフィレドキシンを必要とし、光合成と関連する。硝酸態窒素過多はビタミンC合成を阻害し、光合成効率を低下させる。また、発根量が減り、他の栄養素吸収も阻害される。結果として、病害抵抗性も低下する。葉の色は植物の健康状態を示す重要な指標であり、硝酸態窒素過多による弊害を避けるため、植物性堆肥の利用が推奨される。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

耕作放棄地で鮮やかな赤色のシロザを発見。白い粉状の模様からシロザと推測し、その赤色の原因を探る。一般的なストレスによる赤色とは異なり、鮮やかだったため、アントシアニンではなくベタレインという色素が原因だと判明。ベタレインはチロシンから合成されるベタラミン酸とDOPAが結合した構造を持つ。シロザの赤色の原因は生育環境への不適合か、土壌の悪化が考えられるが、詳しい原因は不明。このシロザは更なる研究対象として有望である。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

この記事では、カロテノイドが植物ホルモンの前駆体となり、植物の成長や健康に重要な役割を果たすことを解説しています。特に、ゼアキサンチンからアブシジン酸、β-カロテンからストリゴラクトンという植物ホルモンが生成される過程が紹介されています。ストリゴラクトンは主根伸長促進、形成層発達制御、菌根菌との共生シグナルといった機能を持ち、台風の被害軽減や秀品率向上に有効です。菌根菌との共生は微量要素の吸収効率を高めるため、亜鉛の吸収促進にも期待できます。そして、カロテノイドを増やすためには光合成を高めることが重要だと結論付けています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

植物の香り化合物(GLV)は、葉が損傷を受けた際にガラクト糖脂質から合成され、害虫や病害に対する防御機構として機能する。GLV合成経路の研究から、ヘキセナールなどの化合物が病害抵抗性に寄与することが示唆されている。このことから、草生栽培において、定期的な草刈りによって放出される香り化合物が作物の耐性を高める可能性が考えられる。逆に、除草剤の使用は香り化合物の放出機会を奪い、食害被害の増加につながる可能性がある。これは、殺菌剤使用による食害増加と同様に、栽培における新たな課題を示唆している。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

開花前提のレンゲ栽培は、開花で多くの養分が消費・持ち去られるため、事前の土作りが重要。レンゲは多花粉型蜜源で、ミツバチが花粉を大量に持ち去るため、特に亜鉛の喪失に注意。前作の米も花粉を生成し、一部はミツバチによって持ち去られるため、土壌への負担は大きい。水田へのミネラル供給は地域差があり、不明確。耕作放棄地でのレンゲ栽培は、放棄理由が収量低下の場合、蜂蜜の品質に期待できない。つまり、レンゲ栽培、特に開花させる場合は、土壌の養分、特に亜鉛を意識した土作りが必須となる。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

レンゲ米の質向上には、レンゲの生育環境改善が鍵となる。レンゲの旺盛な発根を促し、根圏微生物の活動を活発化させることで、土壌の団粒構造が形成され、難吸収性養分の吸収効率が高まる。

具体的には、稲刈り後の水田の土壌を耕し、粘土質土壌をベントナイト等の粘土鉱物や粗めの有機物で改良することで、レンゲの根張りを良くする。さらに、レンゲ生育中に必要な金属成分を含む追肥を行うことで、フラボノイドの合成を促進し、根粒菌との共生関係を強化する。

つまり、レンゲ栽培前の土壌改良と適切な追肥が、レンゲの生育を促進し、ひいては次作の稲の品質向上、ひいては美味しいレンゲ米に繋がる。緑肥の効果を高めるためには、次作で使用する土壌改良資材を前倒しで緑肥栽培時に使用することも有効である。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

秀品率向上には、植物の生育に必須な微量要素である亜鉛の適切な供給が新たな課題となっている。亜鉛欠乏は生育不良や収量低下を引き起こすため、土壌診断に基づいた施肥設計が重要だが、土壌への亜鉛供給だけでは植物への吸収効率が悪く、効果的な対策とは言い難い。葉面散布も有効だが、散布時期や濃度、製剤の違いによって効果にばらつきが生じる。そこで注目されているのが、キレート剤を用いた亜鉛供給や、光合成細菌などの微生物を利用した吸収促進技術である。これらの技術により、植物体内の亜鉛濃度を高め、秀品率向上に繋げる試みが進められている。しかし、最適な施用方法やコスト面など、実用化に向けた更なる研究開発が必要とされている。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

免疫力向上に亜鉛が重要だが、現代の農業 practices が土壌の亜鉛欠乏を招き、人体への供給不足につながっている。慣行農法におけるリン酸過剰施肥、土壌への石灰散布などが亜鉛欠乏の要因となる。また、殺菌剤の過剰使用は菌根菌との共生を阻害し、植物の亜鉛吸収力を低下させる。コロナ感染症の肺炎、味覚障害といった症状も亜鉛欠乏と関連付けられるため、作物栽培における亜鉛供給の改善が急務である。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

クエン酸散布による食味向上効果は、土壌鉱物の違いにより地域差が生じる。火山灰土壌のように鉱物が未風化で粘性が低い土壌では、クエン酸散布によりミネラルが溶脱しやすく効果が出やすい。一方、鳥取砂丘のような深成岩由来で石英が多い土壌では、クエン酸によるミネラル溶脱はほとんど期待できず、pH低下を招き逆効果になる可能性もある。つまり、有機酸散布による微量要素溶脱による秀品率向上は、土壌の特性を考慮せず万能的に適用できるものではなく、地域差を踏まえた判断が必要である。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

ミカン栽培において、秀品率向上には亜鉛の供給が課題となっている。土壌分析で亜鉛不足が判明し、発根促進に亜鉛が必要なことから、その供給方法が焦点となっている。既存のベントナイト、カキ殻肥料、微量要素剤では、亜鉛供給源として最適ではない。そこで、亜鉛を比較的多量に含む資材を元肥に少量混ぜることが有効と考えられる。候補として大豆粕や、キノコ栽培後の廃菌床堆肥が挙げられる。亜鉛は過剰症のリスクもあるため、少量施肥が重要である。同時に、堆肥が固まることによる酸素不足といった物理性の問題も検討課題となっている。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

吉野川で緑泥片岩を探していた筆者は、息子が拾った薄茶色の扁平な石を顕微鏡で観察した。すると、肉眼では想像もつかない鮮やかな色彩が現れ、割れ目には暗緑色が確認できた。これは、表面が酸化した緑泥片岩の可能性がある。緑色の石に意識が集中していたため、当初は見過ごしていたこの石に、実は質の向上に関するヒントが隠されているかもしれない。恩師の「小さな変化を見逃すな」という言葉が胸に響き、自分の視野の狭さを反省しつつ、息子の観察眼によって新たな発見を得られたことに安堵する。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

京葱SAMURAI株式会社の勉強会で、秀品率向上のための講義を行いました。近年、菌根菌研究の進展により、殺菌剤の使用が虫の食害を増やし、結果的に病気の感染リスクを高める可能性が示唆されています。講義では、殺菌剤を極力使わない方法や、使用せざるを得ない場合の作物ケア、ヨトウ虫対策における殺菌剤の影響について解説しました。

具体的には、殺菌剤が土壌の菌類生態系を乱し、植物の抵抗力を弱めることで害虫の増加につながる可能性、そして害虫による傷口から病原菌が侵入しやすくなる悪循環について説明しました。ヨトウ虫対策においても、殺菌剤の影響に着目することで新たな解決策が見つかる可能性を示唆しました。この講義が、生産者の秀品率向上に貢献することを願っています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

著者は高知からの帰路、車窓から大歩危の鮮やかな緑色の岩に気づき、三波川変成帯の緑泥岩等と関連付け、秀品率への影響に興味を持った。現地では、薄く押しつぶされた片岩を多数確認し、プレートの圧力の強さを実感。目的は徳島県指定天然記念物の三名含礫片岩を見ることで、礫岩が高圧変成作用で扁平化した様子、うっすら緑色の岩に含まれる緑色の扁平な石を確認した。大歩危での観察は複数回に渡り報告される予定。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

大阪府高槻市の生協コミュニティルームで、塩類集積によるハウス土壌劣化への対策として緑肥の講演が行われた。発起人は引き継いだハウスの土壌改善に悩んでおり、緑肥の選定方法などの知見を求めていた。農業における人手不足と土壌劣化は深刻な問題であり、耕作放棄地の増加も懸念される。少ない費用と労力で土壌環境を改善する手段として緑肥は有効であり、講演はハウス栽培の改善に繋がる事が期待される。講演者は京都農販のブログで緑肥に関する記事を執筆しており、ハウス内の塩類集積対策等について発信している。マルチムギの土壌改善効果や緑肥に関する書籍の情報も紹介されている。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

ショウジョウバエは熟した果物や樹液に集まり、糞便や腐敗動物質には集まらない。ウイスキーの原料である発酵麦芽に含まれるラウリン酸は、菌根菌の培養にも使われる。菌根菌は植物の害虫耐性を高めることから、ショウジョウバエが集まる土は菌根菌が豊富で、ひいては植物の生育に良い土壌、秀品率の高い土壌へ遷移している可能性が示唆される。またショウジョウバエは寒さに耐性があるため、彼らが集まる土壌は温かく、植物の根の生育にも良い影響を与えていると考えられる。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

緑泥石は2:1型粘土鉱物だが、層間物質のためCECは低い。しかし風化と有機酸でスメクタイト状になり、CECが向上する。ベントナイト(モンモリロナイト)は緑泥石を含みCECが低く見られがちだが、海底由来でカリウムやマグネシウムを含む。緑泥石のCEC向上と合わせ、ミネラル供給源として優れている。カリウムは作物生育に重要で、ベントナイトは自然な補給を可能にする。また、緑泥石の緩やかなCEC上昇は連作土壌にも適している。ゼオライトより劣るとされるベントナイトだが、水溶性ケイ酸供給や倒伏軽減効果も期待できる。つまり、緑泥石を含むベントナイトはミネラル豊富な土壌改良材として有望である。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

粘土鉱物は、岩石の風化によって生成される微粒で層状の珪酸塩鉱物です。風化には、物理的な破砕と、水や酸との化学反応による変質があります。カリ長石がカオリンに変化する過程は、化学的風化の例です。鉱物の風化しやすさは種類によって異なり、一般的に塩基性の強い火山岩ほど風化しやすいです。同じ珪酸含有量でも、急速に冷えて固まった火山岩は、深成岩より風化しやすい石基を多く含みます。そのため、玄武岩のような火山岩は斑れい岩のような深成岩よりも風化しやすく、結果として異なる種類の粘土鉱物が生成されます。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

牛糞堆肥による土作りを推奨する人物の専門知識を検証する記事。牛糞堆肥は土壌改良に有効だが、窒素過多や未熟堆肥による病害リスクも伴う。記事では、推奨者がこれらのリスクを認識し、適切な管理方法を提示しているかを重視。窒素過多への対策、堆肥の熟度管理、施用量・時期の調整、土壌分析に基づいた施肥設計など、具体的な説明がない場合、推奨者の専門性は疑わしいと結論づけている。真の専門家は、堆肥利用のメリットだけでなく、デメリットやリスク管理にも精通している必要があると主張している。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

ビール酵母は長鎖脂肪酸を中鎖脂肪酸に変換する。麦汁中の長鎖脂肪酸(パルミチン酸、ステアリン酸、オレイン酸、リノレイン酸など)は、酵母によってカプロン酸、カプリル酸、カプリン酸といった中鎖脂肪酸に変換される。これは、発酵モロミ中に中鎖脂肪酸が多いことを示唆し、土壌中の酵母も植物由来の有機物を中鎖脂肪酸に変換する可能性を示す。この知見は、菌根菌の活用による栽培効率向上を考える上で重要なヒントとなる。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

ラウリン酸は、ヤシ油やサツマイモなどの熱帯植物に多く含まれる炭素数12の中鎖飽和脂肪酸です。飽和脂肪酸は融点が高いため、ラウリン酸を含むリン脂質で構成される細胞膜は寒さに弱い性質を持ちます。これは、熱帯植物の分布と一致する特性です。

食品成分分析では、グリセリンなどに結合した脂肪酸も測定可能です。また、遊離脂肪酸は細胞内で生理活性に関与する可能性も示唆されています。さらに、長鎖飽和脂肪酸から中鎖飽和脂肪酸への変換の有無も、今後の研究課題です。

中鎖飽和脂肪酸は、ジャガイモそうか病菌の増殖抑制効果も報告されており、農業分野への応用も期待されています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

ペニシリウム・ロックフォルティは、チーズの熟成に用いられる菌だが、ラウリン酸を生成する。ラウリン酸は抗菌作用を持つため、ロックフォルティが他の菌との競争に優位に立つのに役立っていると考えられる。このことから、菌根菌もラウリン酸のような物質を生成し、他の菌を抑制することで植物との共生関係を有利に進めている可能性が示唆される。秀品率の向上には、このような菌根菌と植物の相互作用、特に抗菌物質の役割の解明が重要であると考えられる。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

ウイスキーのモロミに含まれるラウリン酸の由来を探るため、原料の大麦麦芽(モルト)に着目。モルトは発芽させた大麦を粉状にしたもので、発芽時にデンプンが麦芽糖(マルトース)に変換される。この麦芽糖がウイスキーの発酵に関与する。ラウリン酸が発芽過程で増えるかは不明だが、今回は触れずに次に進む。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

殺菌剤の使用は、天敵の減少を通じて作物への食害被害を増加させる可能性がある。野外実験では、殺菌剤散布区でテントウムシの個体数が減少し、アブラムシの密度が増加、結果としてダイズの食害被害が増大した。同様に、殺菌剤はハダニの天敵であるカブリダニを減少させ、ハダニ密度を増加させる。これらの事例は、殺菌剤が害虫の天敵を排除することで、間接的に食害被害を増幅させる可能性を示唆している。つまり、殺菌剤による病害防除効果と引き換えに、害虫管理の複雑化というトレードオフが存在する。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

長崎県県央振興局の依頼で、長崎地区青年農業者連絡協議会にて土壌分析活用の講演を行いました。長崎は島原の良質な土壌と、南部の栽培困難な土壌が混在する地域で、島原の赤土を客土として活用するなど、地形に合わせた栽培が盛んです。活発な情報交換が行われるこの地域で、土壌分析の知見を共有しました。長崎の農家は土壌と向き合い、地域により土壌の状態は向上している所とそうでない所の二極化が見られます。講演内容は「京都農販日誌」にも掲載されています。我々の知見が長崎の農業、特に秀品率向上に貢献できることを願っています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

イネ科緑肥は、土壌への窒素供給効果は限定的だが、土壌構造改善に大きく貢献する。特に、大麦やエン麦などの緑肥は、線虫抑制効果も期待できる。緑肥投入後の土壌は団粒化が進み、通気性・排水性・保水性が向上する。これにより、根の伸長が促進され、養分吸収が向上し、結果として秀品率向上に繋がる。さらに、緑肥の根は土壌を深くまで耕す効果もあり、硬盤層の解消にも役立つ。ただし、緑肥の効果は土壌条件や投入時期、分解期間などに左右されるため、適切な管理が重要となる。加えて、緑肥のすき込み時期を遅らせると、窒素飢餓のリスクも存在する。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

ことねぎ会で、農薬の注意点とネギの秀品率向上について講演しました。講演内容は、殺菌剤や土壌消毒への過度な期待が、適切な予防措置の遅れや、農薬の過剰使用につながるという問題提起でした。過度な期待は、効果がない場合の誤った判断(耐性獲得など)を招き、他の有効な対処法を見逃す原因となります。結果として、農薬の無駄遣い、経営上の損失、そして栽培者の努力に見合わない結果につながります。

講演では、農薬への依存度を下げ、予防に重点を置くことで、秀品率向上と収入増加を両立できることを強調しました。また、株間を広げることで、秀品率向上、病気発生率減少、農薬使用量減少を実現した事例も紹介しました。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

アレルギー反応緩和には、ヒスタミン代謝が重要で、銅を含む酵素ジアミンオキシダーゼ(DAO)とSAMを補酵素とするヒスタミン-N-メチルトランスフェラーゼ(HNMT)が関与する。野菜の栄養価低下、特に微量要素の欠乏によりヒスタミン代謝が弱まっている可能性がある。連作や特定産地のブランド化による弊害で、野菜のミネラル不足が懸念されるため、サプリメント摂取が必要かもしれない。喉の腫れ等の症状改善のため、ミネラルサプリを試す予定。効果があれば、健康な野菜の重要性を裏付けることになる。また、花粉症と乳酸菌飲料の関係性や、腸内細菌によるトリプトファン代謝の違いがアレルギー緩和に繋がる可能性も示唆されている。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

JAからつのうまかねぎ部会全体会議にて、基肥についての講演が行われました。唐津地域の砂質土壌は腐植が効きにくいため、秀品率向上が課題となっています。講演では、各地の視察で得た知見に基づき、砂質土壌でも効果的な施肥方法が提案されました。

講演者は、この提案がうまかねぎの秀品率向上に繋がることを期待しています。より詳しい内容は「JAからつのうまかねぎ深い全体会議で肥料の話をさせて頂きました - 京都農販日誌」で確認できます。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

台風の大型化傾向を受け、温暖化対策の必要性が叫ばれる中、個人レベルでの取り組みの難しさや経済活動とのジレンマが指摘されている。発電による海水温上昇や過剰消費、火山活動の活発化による海水温上昇なども懸念材料として挙げられ、大量絶滅の可能性にも触れられている。著者は、二酸化炭素固定化を目指し、植物質有機物の活用による発根促進肥料に着目。生産過程での温室効果ガス排出削減と品質向上、農薬散布回数の減少による利益率向上を図ることで、環境問題への現実的なアプローチを試みている。綺麗事の押し付けではなく、生活や仕事の質の向上に繋がる実践的な対策の重要性を訴えている。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

この記事は、病害虫対策において先手を打つことの重要性を、畑A, B, C, Dを例に説明しています。畑Aが土壌微生物による虫忌避対策を行うと、害虫は他の畑B, C, Dに移動し、これらの畑は殺虫剤の増加による経費増、あるいは収率減に見舞われます。 Aの成功を見てCも対策を始めると、害虫はBとDに集中し、Dは経営悪化で倒産。最終的にAがDの土地を獲得します。これは、先見の明を持つ者が利益を独占するビジネスの典型的な勝ちパターンだと指摘。 最初に何をするべきかを見極めた者が、農業経営においても成功を収めると結論づけています。

関連の記事では、家畜糞堆肥の使用中止を推奨しています。理由は、堆肥の過剰な投入は土壌のバランスを崩し、病害虫の発生を招くため。堆肥に頼らず、土壌本来の力を活かすことが重要だと主張しています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

ナスの施設栽培における深刻な脅威として、タバココナジラミによるウイルス病の蔓延と、アザミウマによる被害が挙げられる。タバココナジラミは薬剤抵抗性を持ち、ウイルス病を媒介するため、早期発見と徹底した防除が重要となる。一方、アザミウマは微小なため発見が難しく、食害痕から病原菌が侵入し、生育不良を引き起こす。特に高温乾燥条件下で増殖しやすく、薬剤散布だけでは防除が難しい。総合的な対策として、天敵昆虫の活用や、粘着トラップによる早期発見、適切な薬剤ローテーションなどが有効である。これらの対策を怠ると、収量・品質の大幅な低下を招く可能性がある。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

リン酸過剰土壌で緑肥栽培を行う際、ヤシガラ施用が有効な可能性がある。ヤシガラ成分中のラウリン酸がアーバスキュラー菌根菌(AM菌)増殖を促進するとの研究結果が存在する。AM菌はリン酸吸収を助けるため、ヤシガラ施用→AM菌増殖→緑肥のリン酸吸収促進、という流れで土壌中のリン酸過剰を是正できる可能性がある。家畜糞堆肥等でリン酸過剰になった土壌で緑肥栽培を行う際、播種前にヤシガラを土壌に施用することで、緑肥によるリン酸吸収を促進し、土壌クリーニング効果を高められるかもしれない。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

作物のストレス軽減は、収量や品質向上に繋がる重要な要素である。葉面散布によるアミノ酸や微量要素の供給は、葉の艶や病害虫耐性を向上させ、トウ立ちを遅らせる効果がある。これは、植物がストレスを感じにくい健全な生育環境を肥料で整えることで実現できる。トウ立ちの遅延は、収穫期間の延長や栄養価の高い状態の維持に貢献する。

植物のストレス理解には、プロリン合成、光合成、病害虫、発根、アミノ酸・タンパク質の役割を学ぶことが重要となる。土壌環境の改善や適切な水管理もストレス軽減に不可欠で、鉱物の風化による土壌改良やスプリンクラーによる水管理、マルチ栽培による土壌保護が有効な手段となる。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

鶏肉や魚粉に含まれる旨味成分、イノシン酸の関連物質であるイノシンが植物の発根を促進する。農研機構の研究で、イノシンが水耕栽培で根の発育を促すことが示された。イノシンはアミノ酸製造の副産物であり、黒糖肥料に多く含まれる可能性がある。発根促進は微量要素の吸収を高め、品質向上に繋がる。土壌劣化を回避し、微量要素が吸収しやすい環境を維持することが重要となる。アミノ酸廃液由来の発根促進剤も市販されている。発根促進でカリウム欠乏も軽減できるため、黒糖肥料は発根に有効。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

野菜の美味しさと強さを追求する著者は、土壌の健康状態が野菜の品質に大きく影響すると考えている。理想的な土壌は、多様な微生物が共生し、植物の根が深く広く伸びることができる環境。これは、有機農法、特に米ぬかボカシ肥料の使用によって実現可能。一方、化学肥料中心の慣行農法では、土壌の微生物バランスが崩れ、植物の健康状態も悪化、味や食感にも悪影響が出ることがある。実際に、著者は米ぬかボカシと化学肥料で栽培したチンゲンサイの比較実験を行い、化学肥料で育てたチンゲンサイは筋っぽく、食感が悪いという結果を得た。真の野菜の美味しさは、健康な土壌から生まれると結論付けている。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

マルチムギは、劣化した土壌、特に塩類集積土壌で優れた生育を示す。これは、マルチムギの持つ高い浸透圧調整能力によるものと考えられる。マルチムギは根から多量のカリウムを吸収し、細胞内の浸透圧を高めることで、土壌中の高濃度塩類による水分ストレスを回避している。

さらに、マルチムギは土壌の物理性を改善する効果も持つ。根の伸長によって土壌が耕され、通気性や排水性が向上する。また、枯れた根や茎葉は有機物となり、土壌の保水力や肥沃度を高める。これらの効果により、後作の生育も促進されることが期待される。

塩類集積土壌は、農業生産を阻害する深刻な問題である。マルチムギは、その対策として有効な手段となりうる可能性を秘めている。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

生ゴミの消臭にベントナイトが効果的であることが実体験を通して紹介されています。糖質や油分の多い生ゴミでも、ベントナイトを混ぜて土に埋めることで臭いがほぼ解消されたとのこと。これは猫砂にも利用されるベントナイトの消臭力の高さを示しています。

この消臭効果を魚粕の臭い軽減に応用できないかと提案しており、粉状のベントナイトを混ぜることで効果が期待できると述べています。ベントナイトは消臭効果に加え、微量要素も含むため、肥効への影響を懸念しつつも、秀品率向上に繋がる可能性も示唆しています。有機JAS認定品もあるため、有機栽培にも利用可能です。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

アオサは肥料として利用価値があり、特に発根促進効果が注目される。誠文堂新光社の書籍と中村和重氏の論文で肥料利用が言及され、窒素、リン酸、カリウムなどの肥料成分に加え、アルギン酸も含有している。アルギン酸は発根や免疫向上に寄与する可能性がある。リグニン含有量が少ないため土壌への影響は少なく、排水性やCECを改善すれば塩害も軽減できる。家畜糞でアオサを増殖させれば、肥料活用と同時に二酸化炭素削減にも貢献し、持続可能な農業に繋がる可能性がある。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

イネのいもち病耐性に関わるポリフェノールの一種、サクラネチンについて解説しています。サクラネチンはフラバノンというフラボノイドの一種で、ファイトアレキシンとして抗菌作用を持つ二次代謝産物です。サクラ属樹皮にも含まれますが、イネではいもち病菌への抵抗性物質として産生されます。合成経路は複雑で、光合成から様々な酵素反応を経て生成されます。特定の肥料で劇的に増加させることは難しく、秀品率向上のための施肥設計全体の見直しが重要です。ただし、サクラネチン合成に関与する遺伝子は特定されており、抵抗性品種の作出や微生物による大量合成など、今後の研究に期待が持てます。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

JA遠州中央の白葱部会で、土作りと発根促進に関する講演を行いました。砂質土壌という肥料が効きにくい環境下での栽培を支援するため、葉面散布の活用事例を紹介しました。葉面散布の説明は京都農販の木村氏が行いました。

前回に続き、白葱部会での講演となり、今回は土作りに焦点を当てた内容となっています。詳細な講演内容は京都農販日誌に掲載されています。秀品率向上に貢献することが期待されます。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

ワインの熟成では酸素が重要視されるようになった。酸素はワインに含まれる鉄が活性酸素を生み出すが、ポリフェノールがこの活性酸素を無害化する。このプロセスでポリフェノールは重合・変形し、ワインの熟成に貢献する。

タンニンを含むポリフェノールが熟成に重要なため、木製オーク樽での熟成が好まれる。オーク樽は微量の酸素を透過させ、タンニンの重合を促す。

また、オーク材に含まれるバニリンなどの成分が、ワインの風味と複雑さを向上させる。熟成中の適切な酸素管理がワインの品質に大きな影響を与えるため、樽の素材と大きさは重要な要素となる。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

水田の水が濁ったままとなる原因を調査した結果、水溶性肥料の溶解が原因ではないことが判明した。

この水田は畑作から転換されており、連作による土壌の劣化が懸念される。劣化により締まりやすくなった土壌は、水溶性肥料の流出を防ぎ、細かな土壌粒子が浮遊し続ける可能性がある。

さらに、栄養塩が豊富な入水直後には藻類が急増することがあるが、今回のケースでは濁りが一過性のものではなかった。よって、藻類の増殖も濁りの原因ではないと推測される。

したがって、濁りの要因としては、沈殿しない浮遊物が考えられる。今後、その物質の特定と対策を検討することが必要である。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

こと京都株式会社で、栽培に適した土について講演を行いました。適した土壌では、追肥の頻度が減り、管理時間が短縮されます。良質な土壌が育つと、秀品率が向上し、管理できる畑の面積が増加します。結果として、より多くの高品質な農産物が市場に出荷できます。講演では、こうした状態に近づけるための土壌改善の重要性が強調されました。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

京都大学の研究によると、ハダニは捕食性のカブリダニと寄生性のハチという異なる天敵に対して、それぞれ異なる防御機構を持つ。カブリダニには網を張ることで対抗し、寄生バチには体表の毛を増やすことで対抗する。しかし、両方の防御機構を同時に発達させることはできず、どちらか一方に特化することでしか身を守れないことが判明した。つまり、ハダニは複数の天敵が存在する環境下では、いずれかの天敵に対して脆弱になるというトレードオフが存在する。この発見は、複数の天敵を利用したハダニの生物的防除に新たな可能性を示唆している。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

この記事では、ハッショウマメ(ムクナ)というマメ科植物のアレロパシー作用について解説しています。ハッショウマメはL-ドパという物質をアレロケミカルとして分泌します。L-ドパは神経伝達物質ドーパミンやアドレナリンの前駆体で、広葉雑草の生育阻害や昆虫の殻の硬化阻害といった作用を持ちます。人間は体内でチロシンからL-ドパを合成できるため、摂取の必要はありません。アレロパシーに関する書籍「植物たちの静かな戦い」も紹介されており、農業における緑肥活用の可能性を示唆しています。関連として、ヒルガオ科植物の強さについても言及されています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

家畜糞堆肥の過剰施用は、秀品率低下や農薬使用量増加につながり、結果的に肥料代削減効果を上回る損失をもたらす。多くの農家が家畜糞堆肥を多用し、土壌劣化を引き起こしている。硝酸態窒素過剰は土壌pHを低下させ、カリウム欠乏、根の弱化、肥料吸収阻害を招く。さらに、硝酸態窒素は発根を阻害し、土壌水分や肥料分の吸収量を低下させる。結果として、微量要素の吸収阻害による作物栄養価の低下も懸念される。家畜糞堆肥は有機質肥料と誤解されがちだが、過剰施用は土壌環境悪化の大きな要因となる。家畜糞の増加は深刻な問題であり、栽培と畜産が連携し、食と健康を見直す必要がある。牛乳は栄養価が高いが、その副産物である家畜糞の処理は適切に行われなければならない。医療費増加抑制のためにも、家畜糞堆肥の施用量を見直すべきである。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

山梨県甲府市で、黒ボク土での栽培に関する農業研修の講師を務めました。甲府市はアロフェン質黒ボク土が多く、排水性・保水性・CECが高い一方、活性アルミナ障害を受けやすいという特徴があります。研修では、この活性アルミナ障害の発生原因や、既存の肥料を用いた秀品率向上のための対策について解説しました。具体的には、リン酸施肥による活性アルミナ対策などを紹介し、黒ボク土の特性を理解した効果的な栽培方法を提案しました。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

静岡県JA遠州中央の白葱部会で、砂質土壌での白葱栽培における肥料に関する講演を行いました。砂質土壌で成果を上げるための基礎知識に加え、以前に京都で発生した黒腐れ菌核病の伝染を食い止めた事例を紹介しました。これはJA遠州中央のウェブサイト(http://jaenchu.ja-shizuoka.or.jp/)でも紹介されています。講演内容は「JA遠州中央の白葱部会で肥料の話をさせて頂きました - 京都農販日誌」(https://kyonou.com/contents/diary/article/JA%E9%81%A0%E5%B7%9E%E4%B8%AD%E5%A4%AE%E3%81%AE%E7%99%BD%E8%91%B1%E9%83%A8%E4%BC%9A%E3%81%A7%E8%82%A5%E6%96%99%E3%81%AE%E8%A9%B1%E3%82%92%E3%81%95%E3%81%9B%E3%81%A6%E9%A0%82%E3%81%8D%E3%81%BE%E3%81%97%E3%81%9F)で詳しく読むことができます。今回の講演が、白葱の秀品率向上に貢献することを願っています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

筆者は10数年前、大学院を休学し京丹後で無農薬・半自然栽培を行う師匠の元で住み込み研修を行った。師匠の野菜の美味しさを通して「美味しい野菜を知らない人が大半」という言葉を痛感する。研修中、最新研究で栽培が楽になるかという地元民からの質問に対し、大学での研究は栽培自体に興味がないため楽にならないと答えた。師匠の本棚にあった化学の本に着想を得て、米ぬかボカシを元に化学的なアプローチで栽培技術の向上を図るようになる。その後、肥料に関する知識を深め、京都農販の木村氏との出会いを通じて慣行栽培の化学にも触れる。各地で講演を行う中で、秀品率の高い生産者は貪欲に知識を取り入れ、技術を洗練させていることを知る。そして、情報の集約点には師匠の本棚にあった化学の本があったことを再認識し、2000回目の記事を締めくくる。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

京都市西部農業振興センターで開催された「京のこだわり旬野菜の会」で、有機JAS適合資材について講演を行いました。慣行栽培と有機栽培は、互いの技術を取り入れることで、双方とも品質向上が可能という持論に基づき、土壌分析に基づく施肥設計の重要性を説明しました。京都農販の木村氏による有機JAS肥料解説に先立ち、生産法人向けに行っている内容を共有。有機栽培においても、(工業的に合成されたものではない)無機肥料の活用で秀品率向上を期待しており、講演を通じてその一助となることを願っています。詳細は京都農販日誌を参照ください。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

石灰窒素の成分シアナミドは生物にアセトアルデヒドを蓄積させ、毒性を示す。酵母はこの毒性に対し、①NADPHを用いたオレイン酸増加、②グルタチオンによるアセトアルデヒド回収、という二つの防御策を持つ。①は糖からのエネルギー産生を抑制し、代わりにNADPH合成経路を活性化、オレイン酸を増やすことで耐性を得る。②はグルタチオンがアセトアルデヒドと結合し無毒化する。アセトアルデヒドはタンパク質とも結合し、重要な生理機能を阻害、死滅に至る可能性もある。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

ヘアリーベッチは、窒素固定に加え、アレロパシー作用で雑草を抑制する緑肥です。根から分泌されるシアナミドが雑草種子の休眠を打破し、時期外れの発芽を促して枯死させる効果があります。シアナミドは石灰窒素の成分であり、土壌消毒にも利用されます。裏作でヘアリーベッチを栽培すれば、土壌消毒と土壌改良を同時に行え、後作の秀品率向上に繋がると考えられます。さらに、ヘアリーベッチは木質資材の分解促進効果も期待できるため、播種前に安価な木質資材をすき込むことで、土壌改良効果とシアナミド分泌量の増加が期待できます。この手法は従来の太陽光と石灰窒素による土壌消毒より効果的かもしれません。今後の課題は、シアナミドの作用点と、効果のない土壌微生物の特定です。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

ヤンマーは、ICTを活用した自動運転トラクターを発売しました。GPSと慣性航法システムにより、高精度な位置情報と姿勢制御を実現し、直進や旋回などの自動運転を可能にしています。これにより、オペレーターの負担を軽減し、作業効率の向上と燃料消費の削減に貢献します。また、タブレット端末で走行ルートの作成や作業状況の確認ができ、農作業の省力化・省人化を推進します。さらに、有人監視下での遠隔操作にも対応しており、将来的には完全無人化を目指しています。この自動運転トラクターは、スマート農業の実現に向けた重要な一歩となります。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

客土、つまり土壌改良のための土の入れ替えは、地域によって定着度に差がある。愛知県の渥美半島は赤黄色土という痩せた土壌が広がり、客土が必須の地域。良質な土壌がないため、近隣の豊橋市で川砂を採取し客土に用いるが、近年は入手困難になっている。一方、黒ボク土が広がる宮崎県都城市では、水はけ改善のため客土を行う地域もあるものの、必ずしも必須ではない。土壌改良材の発達により客土の必要性が低下した地域もある。このように、土壌の性質や入手可能な資材、歴史的背景によって客土の定着度は地域差が大きい。技術の進歩も客土の必要性に影響を与えている。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

ツユクサ亜網の植物は、一次細胞壁にフェニルプロパノイドを持つという珍しい特徴を持つ。フェニルプロパノイドは通常、リグニン合成に利用される物質であり、二次細胞壁に存在する。銅欠乏が見られるミカン畑跡地でマルバツユクサが優先種となっていることから、ツユクサの一次細胞壁におけるフェニルプロパノイドの存在と、銅欠乏土壌との関連性が示唆される。銅はフェニルプロパノイドの重合に関与するため、ツユクサは銅欠乏土壌でも生育できるよう、一次細胞壁に重合前のフェニルプロパノイドを蓄積している可能性がある。この現象は、ツユクサが土壌環境に適応した結果なのか、偶然なのかはまだ不明だが、ツユクサが土壌の状態を示す指標となる可能性を秘めている。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

「ざっそう」絵本に登場する真っ赤なヤブガラシの葉の色に着目し、実物の観察から考察を深めている。ヤブガラシの葉は紅色が乗りやすく、アントシアニンが関係していると考えられる。アントシアニンは過剰な光合成による活性酸素から葉を守るために生成される。つまり、ヤブガラシは活性酸素が発生しやすい植物で、土壌が良くなり光合成が盛んになると、活性酸素の発生を抑えきれず枯れる、もしくは生育に不利になる可能性がある。これが、良い土壌でヤブガラシが生えない理由ではないかと推測している。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

使い捨てカイロ由来の鉄剤を肥料として水田に施用することで、冬場の水田土壌の老朽化を防ぎ、メタン発生を抑制する解決策が提案されている。

収穫後の水田に水を張り続ける慣行は、土壌の嫌気化を進め、メタン発生を増加させる。同時に土壌劣化も招き、翌年の稲作に悪影響を与える。

使い捨てカイロの内容物である酸化鉄を水田に投入することで、土壌中に酸素を供給し、嫌気状態を改善する。これによりメタン発生が抑制され、土壌の健全化も期待できる。

この方法は、廃棄物である使い捨てカイロの有効活用にも繋がり、環境負荷低減に貢献する。また、水田管理の省力化にも寄与し、持続可能な稲作に繋がる可能性を秘めている。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

良い土壌には酸素が豊富だが、拡散だけで十分に行き渡るのか疑問だった。ROL(根からの酸素漏出)という概念が解決策を与えてくれた。酸素は植物の茎葉から根へ運搬され、ROLによって土壌へ拡散される。良い土壌では植物の根量が増え、ROLも増加するため、土壌への酸素供給も増える。この考え方は、京都でネギとマルチムギを高密度栽培した成功例にも説明を与え、根からの酸素供給が土壌環境改善に大きく貢献している可能性を示唆する。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

C4植物はCO2濃縮メカニズムにより高い光合成速度を達成する。CO2は葉肉細胞で炭酸脱水酵素(CA)の働きで炭酸水素イオンに変換され、リンゴ酸として貯蔵される。このCO2濃縮により、光合成の律速となるCO2不足を解消する。CAは亜鉛を含む金属酵素で、CO2と水の反応を促進する役割を持つ。C4植物のソルガムを緑肥として利用する場合、亜鉛の供給がC4回路の効率、ひいては植物の生育に影響を与える可能性がある。この亜鉛の重要性は、畑作の持続可能性を考える上で重要な要素となる。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

かつて巨大だったスギナの祖先は、石炭紀にシダ植物として繁栄した。しかし、恐竜時代になると裸子植物が台頭し、シダ植物は日陰に追いやられたという説がある。スギナは胞子で繁殖するが、これは昆虫に食べられやすく、裸子植物のタネや花粉に比べて不利だったと考えられる。現代、畑でスギナが繁茂するのは、かつての繁栄を取り戻したと言えるかもしれない。人間による無茶な栽培が、皮肉にもスギナの祖先の念願を叶える手伝いをしたのだ。また、スギナが人体に有害なのも、胞子を食べられることに対する抵抗として獲得された形質かもしれない。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

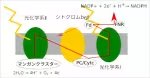

この記事では、光合成の明反応に関わる必須元素を解説しています。明反応は、水から電子を取り出しNADPHを生成する過程で、マンガンクラスターが水の分解にマンガンを必要とすることを説明しています。さらに、光化学系ⅠとⅡではクロロフィルが光エネルギーを吸収するためにマグネシウムが必須であることを述べています。加えて、高エネルギー反応に伴う活性酸素対策としてカロテノイドが存在し、βカロテンは炭素と水素のみで構成されていると補足しています。これらの元素の供給が光合成、ひいては植物の生育に不可欠であることを示唆しています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

露地野菜の連作障害を防ぐため、輪作に水田稲作を取り入れる意義を解説。連作により特定養分の枯渇、病害虫の増殖、土壌物理性の悪化が生じる。水田化は、湛水による還元状態で土壌病害虫を抑制し、有機物の分解促進と養分バランスを整える。水稲の根は土壌物理性を改善し、後作の野菜生育を促進。さらに、水田転換畑の交付金制度を活用すれば、経済的メリットも得られる。水田稲作は連作障害回避の有効な手段であり、持続可能な農業経営に貢献する。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

キノコ栽培後の廃培地は、栄養豊富にも関わらず、多くの場合焼却処分されている。これは、線虫や雑菌の温床となりやすく、再利用による病害リスクが高いためである。特に、連作障害が深刻なキノコ栽培では、清潔な培地が必須となる。また、廃培地の堆肥化は、キノコ菌の増殖が抑制されず、他の有用微生物の活動が阻害されるため困難である。さらに、廃培地の運搬コストや堆肥化施設の不足も焼却処分を選択する要因となっている。結果として、資源の有効活用という観点からは課題が残るものの、現状では病害リスク軽減を優先した焼却処分が主流となっている。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

白色腐朽菌はリグニンを分解する能力を持つが、トリコデルマ菌と競合するとリグニンの分解が抑制される。これは、トリコデルマ菌が白色腐朽菌の生育を阻害する抗生物質を産生するためである。一方、堆肥化過程で白色腐朽菌が優占すると、トリコデルマ菌の増殖は抑制される。つまり、堆肥化におけるリグニンの分解効率は、白色腐朽菌とトリコデルマ菌の拮抗作用によって左右される。木質資材と家畜糞を組み合わせた場合、両菌のバランスが変化し、リグニンの分解が抑制される可能性があるため、この点に注意が必要だ。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

イネ科とマメ科の緑肥混播は、土壌改良に効果的である。荒れた土地での緑肥栽培で、エンバクとアルサイクローバの混播が成功した事例が紹介されている。アルサイクローバはシロクローバとアカクローバの中間的な性質を持ち、側根が繁茂しやすい。この混播により、クローバが土壌を覆い、エンバクがその間から成長することで、相乗効果が生まれた。

ハウスミカン栽培においては、落ち葉の分解が進まない問題があり、土壌中の菌が少ないことが原因と考えられる。木質資材とクローバの組み合わせが有効だが、連作によるEC上昇が懸念される。そこで、EC改善効果を持つイネ科緑肥とクローバの混播が有効と考えられる。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

粘土鉱物は、同型置換という現象により高い保肥力を持ちます。同型置換とは、粘土鉱物の結晶構造中で、あるイオンが別のイオンで置き換わる現象です。例えば、四価のケイ素イオンが三価のアルミニウムイオンに置き換わると、電荷のバランスが崩れ、負電荷が生じます。この負電荷が、正電荷を持つ養分(カリウム、カルシウム、マグネシウムなど)を吸着し、保持する役割を果たします。このため、粘土鉱物を多く含む土壌は保肥力が高く、植物の生育に適しています。花崗岩に含まれる長石も風化によって粘土鉱物へと変化するため、花崗岩質の土壌は保肥力を持つようになります。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

ミカンの落葉の分解遅延に関する考察を、好調な木の根元に生えたキノコの観察を通して行っている。好調な木には牛糞堆肥が施用され、その下にキノコが生えていた。キノコ周辺の落葉は分解が進んでいたが、全ての好調な木にキノコがあったわけではないため、相関関係は不明。

牛糞堆肥は落葉分解菌(白色腐朽菌)に悪影響を与えるという説がある一方、キノコの存在は外部からの腐朽菌の持ち込みを示唆する。ハウスの密閉性向上により菌類生態系の単一化が落葉分解遅延の原因ではないかと推測。

落葉分解促進策として、木質堆肥で落葉を覆う方法や、シロクローバの併用を提案。シロクローバは土壌物理性を向上させる効果があり、リンゴ園の事例を参考に挙げている。また、牛糞堆肥と落葉分解の関係性について、別の記事への参照を促している。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

パクチー等を栽培する株式会社エヌエスHATAKEファームに対し、京都農販が施肥設計に関する説明会を実施した。ベビーリーフなどを扱うHATAKEカンパニー(旧社名)向けに、普段から提案している基肥設計の考え方や、秀品率向上に繋がる施肥設計のポイントを解説。農薬防除の回数削減にも繋がる施肥設計見直しや緑肥の効果についても言及した。今回の説明会の内容が、同社のパクチー栽培における秀品率向上に貢献することが期待される。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

兵庫県南あわじ市のアイ・エス・フーズの社内研修で、京都農販が予防と緑肥活用の講演を行いました。病気予防に有効な肥料と、京都市内で実績のある緑肥の活用法を紹介。施肥設計の見直しによる農薬削減、イネ科緑肥の効果について解説しました。アイ・エス・フーズは淡路島で青葱を生産する企業で、過去にも肥料に関する勉強会を開催しています。今回の研修が、同社の秀品率向上に貢献することが期待されます。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

肥料の過剰供給による土壌劣化と、それに伴うスギナ繁茂、ひび割れ、保水力低下といった問題を抱えた畑で、マルチムギ導入による土壌改善を試みた事例を紹介。

休ませることのできない畑で、連作と速効性肥料により土壌が悪化し、アルミニウム障害を示唆するスギナが蔓延していた。ネギの秀品率も低下するこの畑で、マルチムギを栽培したところ、スギナが減少し始めた。

マルチムギは背丈が低いためネギ栽培の邪魔にならず、根からアルミニウムとキレート結合する有機酸を分泌する可能性がある。これにより、土壌中のアルミニウムが腐植と結合し、土壌環境が改善されることが期待される。加えて、マルチムギはアザミウマ被害軽減効果も期待できる。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

C4型光合成は、高温乾燥環境に適応した光合成の仕組みである。通常のC3型光合成では、高温時に気孔を閉じ二酸化炭素の取り込みが制限されるため光合成速度が低下する。しかしC4植物は、葉肉細胞で二酸化炭素を濃縮し、維管束鞘細胞でカルビン回路を行うことで、高温時でも効率的に光合成を行う。二酸化炭素濃縮にはエネルギーが必要となるため、低温・弱光下ではC3植物より効率が落ちる。トウモロコシやサトウキビなどがC4植物の代表例である。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

京都農販は、村田農園主催の京都府久御山の生産法人向け勉強会で施肥設計についての講演を行いました。講演では、普段の基肥設計の背景にある考え方、特に秀品率向上のための施肥設計について解説しました。詳細な内容は「施肥設計の見直しで農薬防除の回数は確実に減らせる」という記事で紹介されています。今回の講演が、参加された生産法人の秀品率向上に繋がることを期待しています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

菜園ナビのオフ会で、肥料に関してさらに詳細なセミナーが開催されました。前回に引き続き、基肥を中心とした内容で、水溶性肥料とく溶性肥料の違い、基肥と追肥の考え方、水溶性肥料で基肥を構成した場合の作物の生育や秀品率への影響などが議論されました。生育への影響を考察するにあたっては、く溶性苦土の水溶性化や植物ホルモン、牛糞堆肥による土作りの価値なども考慮されました。肥料設計は、農薬の使用回数にも影響を与えるため、適切な施肥設計は重要です。より良い菜園ライフのために、参加者は肥料に関する理解を深めました。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

土壌改良の指標として、特定の雑草の植生変化が有効である。酸性土壌を好むヤブガラシが減少し、微酸性〜中性の土壌を好むシロザ、ホトケノザ、ナズナ、ハコベが増加した場合、土壌pHが改善され、理想的なpH6.5に近づいている可能性が高い。これは、土壌シードバンクの考え方からも裏付けられる。 土壌pHの安定化は、炭酸塩施肥や植物性堆肥の蓄積によって実現するが、特に後者は土壌改良の他の要素向上にも繋がるため、植生変化は精度の高い指標となる。加えて、シロザは次世代の緑肥としても有望視されている。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

京都知七さんの九条ねぎ社内研修で、病虫害予防について講演しました。植物の免疫獲得メカニズムや、免疫誘導効果のある肥料に着目し、土作りから高品質な作物生産と防除費用削減を両立する方法を解説しました。具体的には、植物がどのように免疫を獲得するのか、免疫を誘導する肥料の有無について説明しました。秀品率や品質向上に繋がる免疫の視点を取り入れることで、農薬散布費用を抑えつつ、高品質な九条ねぎの収穫を目指します。詳細は「九条ねぎの京都知七さんで社内研修の復習をしました」の記事をご覧ください。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

寒さによりアントシアニンが蓄積したキャベツで、成長の小さいものほど蓄積が多い。これは、光合成の明反応で電子を取り出したものの、暗反応で二酸化炭素を糖に合成できなかったためと考えられる。

寒さの中で暗反応を活発にするには、葉を厚くして保温効果を高めることが重要である。これにより、葉の内部の生理活動が落ちにくくなり、暗反応が継続しやすくなる。結果的にアントシアニンを蓄積しにくくなる。

つまり、寒さの中でも暗反応を活発に保てるキャベツは、成長が良く、アントシアニン蓄積が少ない傾向にある。また、成長の小さいキャベツは暗反応の活性が低く、結果としてアントシアニン蓄積が多くなっていると考えられる。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

黒ボク土は保水性、通気性、排水性に優れる一方、リン酸固定や乾湿の激しい土壌変化といった課題も持つ。リン酸固定は鉄やアルミニウムとリン酸が結合し、植物が利用できない形態になる現象。土壌pHが低いほど固定は強まり、作物の生育に悪影響を及ぼす。この対策として、土壌改良資材の活用が有効。特にケイ酸資材はリン酸固定を抑制し、土壌の団粒化を促進、保肥力を高める。また、堆肥などの有機物施用も土壌改良に貢献する。これらの対策により、黒ボク土の弱点を克服し、その優れた特性を活かした効果的な農業が可能となる。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

兵庫県南あわじ市のアイ・エス・フーズ主催の勉強会で、京都農販が肥料の施肥設計と活用法について講演しました。基肥設計の考え方や病気予防に有効な肥料の活用法を解説し、秀品率向上を目指しました。講演内容は普段から京都農販が提案している施肥設計の見直しによる農薬防除回数削減、酸素供給剤の効果、低温と葉物野菜の甘味に関する知見に基づいています。アイ・エス・フーズは淡路島で青葱を生産しており、今回の講演が同社の生産力向上に貢献することが期待されます。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

苦土(マグネシウム)は植物の生育に必須で、葉緑素の構成要素やリン酸吸収を助ける役割を持つ。土壌中の苦土は、粘土鉱物や腐植に吸着された交換性苦土として存在し、植物はこれを利用する。しかし、火山灰土壌では交換性苦土が少なく、リン酸過剰やカリウム過剰によって苦土欠乏症が発生しやすい。土壌分析で交換性苦土が1.5cmol/kg以下なら欠乏の注意が必要。対策として、苦土肥料の施用が有効だが、土壌pHや他の養分とのバランスも考慮する必要がある。特に、リン酸とカリウムは苦土の吸収を阻害するため、過剰施用は避けるべき。苦土欠乏は葉脈間が黄化するなどの症状で現れるため、早期発見と適切な対応が重要。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

京都農販は、京都市肥料講習会で農家・職員向けに肥料の勉強会を実施しました。昨年は堆肥の土作りについて、今年はアミノ酸肥料を中心とした基肥設計と予防対策について講演しました。秀品率向上のため、基肥設計で丈夫な株を作り、酸素供給剤とアミノ酸肥料で病原菌抑制と免疫向上を図る手法を解説。農薬防除の回数を減らすための施肥設計の見直し、酸素供給剤の効果、葉物野菜の甘味向上など関連情報も紹介しました。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

長野県栄村小滝集落では、特別な農法により高品質な米が栽培され、台風による倒伏被害もほとんど見られなかった。倒伏した一部の水田と健全な水田の違いは、赤い粘土の客土の有無であった。イネの倒伏耐性向上に有効とされるシリカに着目すると、赤い粘土に含まれる頑火輝石やかんらん石などの鉱物がケイ酸供給源となる可能性がある。これらの鉱物は玄武岩質岩石に多く含まれ、二価鉄やマグネシウムも豊富に含むため、光合成促進にも寄与すると考えられる。赤い粘土に含まれる成分が、米の品質向上と倒伏耐性の鍵を握っていると考えられるため、イネとシリカの関係性について更なる調査が必要である。ただし、玄武岩質土壌はカリウムが少なく、鉄吸収が阻害されると秋落ちが発生しやすい点に注意が必要。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

こと京都株式会社の社内研修で、京都農販と共に土壌物理性の向上と緑肥について講演しました。前回の施肥設計の話に続き、各地で得た知見を共有。施肥前に土壌物理性を改善することで、施肥効率を高め、病気発生率を抑制、秀品率向上と経費削減を目指します。具体的には、物理性の改善で施肥の効果を最大限に引き出し、病気を減らすことで、質の良い農作物を増やしつつ、コストを抑えることを目指しています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

果実内発芽は、土壌中のカリウム欠乏が原因で発生する。カリウムは植物の浸透圧調節や酵素活性に不可欠であり、不足すると果実の糖度低下や組織の脆弱化を引き起こす。結果として、種子が果実内で発芽しやすい環境が整ってしまう。果実内発芽を防ぐためには、土壌への適切なカリウム供給が重要となる。土壌分析に基づいたカリウムの施肥管理や、カリウムを多く含む肥料の利用が有効である。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

黒ボク土は排水性、保肥力が高く、土が固くなりにくい利点を持つ一方で、活性アルミナが出やすく、養分を溜め込みやすく、pHが低くなりやすいとされる。しかし、活性アルミナは腐植で対処可能で、養分の蓄積は減肥で、pH低下は良質な肥料で解決できる。つまり、黒ボク土の欠点は適切な管理で克服できるため、栽培しにくい土ではないと言える。むしろ、これらの特性を理解し適切に対処すれば、高塩ストレスを回避し秀品率向上に繋がる。黒ボク土へのネガティブなイメージは、黒ボク土中心の技術書が原因であり、他の土壌と比較すれば、黒ボク土の利点の多さが際立つ。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

岩石が風化して粘土鉱物となり、更に植物の死骸が分解された腐植と結合することで、植物にとって良好な土壌環境が形成される。腐植と粘土鉱物は互いに分解を防ぎ合い安定した状態を保ち、作物の生育を促進する。植物のリグニンは、植物体を固くする役割を持つと同時に、分解されて土壌中で鉱物と馴染み、土壌改良に貢献する。この自然界の精巧なメカニズムは、偶然か必然かは不明だが、絶妙なバランスの上に成り立っており、このバランスが崩れると土壌環境は容易に変化する。腐植と粘土鉱物の結合、リグニンの分解による土壌改良効果など、自然界の巧妙な仕組みが土壌の肥沃度を高めている。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

作物の病気は、菌が直接付着・気孔侵入するか、虫(ベクター)が媒介する。特にウイルス性の病気は、ほぼベクター由来である。虫は乾燥ストレスを受けた作物に含まれるプロリンを求めて集まるため、土壌を適切に管理し乾燥ストレスを軽減すれば、虫の数を減らせる。虫が減ればベクター由来の病気も減り、結果として作物の秀品率向上に繋がる。農薬を使う場合、殺虫剤に重点を置くのが賢明だが、良質な堆肥による土壌改良はさらに効果的。つまり、土壌管理とベクター対策が、農薬使用を減らし、秀品率を高める鍵となる。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

土壌の保水性・排水性を高めることで、植物の乾燥ストレスを軽減し、プロリンの過剰な蓄積を防げる可能性がある。乾燥ストレスを受けた植物はプロリンを合成し葉に蓄積するが、これが昆虫を誘引する一因となる。慣行栽培でも、土壌改良に加え、スプリンクラーによる葉面散布で乾燥ストレスを抑制することで、プロリン蓄積を減らし、結果として害虫の発生を抑え、農薬の使用回数を減らすことに繋がったと考えられる。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

肥料設計の見直しは、農薬使用回数削減と秀品率向上に繋がる重要な要素です。特に窒素過多は病害虫発生を促し、カルシウム、マグネシウム、ホウ素などの欠乏は生育不良や生理障害を引き起こします。土壌分析に基づき、作物に必要な栄養素を適切な量で供給する必要があります。

化学肥料だけでなく、堆肥などの有機質肥料の活用も重要です。堆肥は土壌の物理性、化学性、生物性を改善し、健康な生育を促進します。さらに、ミネラルバランスを整え、病害虫への抵抗力を高める効果も期待できます。

適切な施肥設計は、農薬への依存度を減らし、安全で高品質な農作物の生産を実現する鍵となります。コスト削減にも繋がり、持続可能な農業経営に貢献します。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

渋谷農園主催の勉強会にて、京都農販による病気感染と肥料副作用についての講演が行われた。過去2回の勉強会では、土壌の化学性を安定させる基肥の選定、緑肥による土壌の物理性・化学性向上について解説。今回は、効果的だが副作用も持つ肥料について掘り下げ、一連の勉強会でベストプラクティスを網羅的に伝えた。即効性はないかもしれないが、将来的に栽培技術向上に繋がることで、秀品率向上と経費削減に貢献することが期待される。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

ある地域で白絹病が蔓延。原因は、未熟な自家製堆肥の使用にあると考えられる。白絹病は高温多湿を好む糸状菌で、未分解有機物が多いと増殖しやすい。自家製堆肥は微生物万能説に基づきいい加減な管理で作られることが多く、結果として有害菌の温床となる可能性がある。対策として、堆肥の購入を推奨。購入する際は、製造元を訪れ、熟成処理の徹底と水分の除去を確認することが重要。重い堆肥は熟成不足の可能性が高く、病気を持ち込むリスクがある。適切な堆肥とハウス内の通気改善で白絹病対策を行うべきである。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

ベントナイトは、火山灰が変化してできた粘土鉱物で、農業分野での活用が注目されています。その多様な効果は、保水性と排水性の改善、土壌構造の向上、肥料保持能力の向上、病害虫抑制など、多岐に渡ります。

ベントナイトは高い吸水性を持つため、土壌の保水性を高め、乾燥を防ぎます。同時に、膨潤と収縮を繰り返すことで土壌に隙間を作り、排水性も向上させます。これらの作用により、植物の根の健全な生育を促進します。

さらに、ベントナイトは肥料成分を吸着し、植物が必要な時にゆっくりと放出するため、肥料の効果を高め、流亡を防ぎます。また、特定の病害虫に対する抑制効果も報告されており、農薬の使用量削減にも貢献する可能性があります。このように、ベントナイトは持続可能な農業に役立つ多機能な資材として期待されています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

鹿児島市南部は、主にシラスを起源とするアロフェン質黒ボク土が広がっている。この土壌は腐植に富み、保水性・排水性が高い反面、アルミニウムの溶脱による障害リスクも抱えている。見た目は黒色で柔らかく、ふかふかした状態。サツマイモ栽培に適した土壌だが、基肥設計を最適化することで更なる品質向上が期待できる。物理性は良好だが、化学性には注意が必要。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

黒ボク土は水はけ、通気性、保水性に優れ、団粒構造も良好なため、農業に適した土壌として知られています。しかし、pHが低く酸性土壌であるため、アルミニウムイオンが溶出しやすく、作物の根の伸長を阻害するアルミニウム障害が発生しやすいという欠点があります。アルミニウム障害は、根の生育不良、養分吸収阻害を引き起こし、収量低下につながります。対策としては、石灰資材による土壌pHの矯正が有効です。石灰資材を施用することで、アルミニウムイオンが不溶化し、作物への吸収が抑制されます。さらに、土壌pHが適正範囲になることで、微生物の活動も活発になり、土壌の肥沃度も向上します。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

JA京都にのくにの万願寺甘とう中間検討会で、京都農販が肥料設計の講演を行いました。長期栽培の果菜類では、初期の土壌塩類濃度が収穫期の秀品率に大きく影響するため、土壌分析結果に基づいた施肥設計の重要性を説明しました。特に今年の猛暑は秀品率低下の一因となるため、ストレス軽減のための施肥設計を提案しました。質疑応答ではハウス内の温度低減策が話題となり、以前紹介したハンガースプレーによる冷却効果にも触れました。露地ではスプリンクラー、ハウス内ではハンガースプレー等、設備の見直しも暑さ対策として有効です。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

蛇紋岩地帯は、マグネシウムと鉄が多く、窒素、リン酸、カリウムが少ない特殊な土壌環境です。蛇紋岩はかんらん岩が水と反応して生成され、この過程で磁鉄鉱と水素も発生します。このため、蛇紋岩の山は磁性を帯びています。

土壌はpHが高く、蛇紋石は粘土鉱物であるものの、腐植蓄積は少ないと予想されます。一般的な植物はマグネシウム過多とカリウム欠乏で吸水障害を起こしますが、一部の植物は適応し「蛇紋岩地植物群」を形成します。水田には利点がある一方、畑作では対策が必要です。また、高pHのため土壌中の鉄が溶脱しにくく、鉄欠乏も起こりやすい環境です。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

関東中心に牛糞堆肥が良いとされる理由を、土壌の特性から考察した記事です。関東に多い黒ボク土は、アルミニウムイオンが溶脱しやすく根の伸長を阻害する一方、アロフェンによるAECで硝酸イオンなどを吸着します。牛糞堆肥はリン酸がアルミニウムを無害化し、硝酸塩もAECが吸着するため、黒ボク土の欠点を補う効果があります。また、牛糞堆肥の腐植はアロフェンと結合し土壌に残ります。つまり、黒ボク土と牛糞堆肥は互いの短所を打ち消し、長所を引き立て合う関係です。この相乗効果は北海道東部、東北東部、関東一帯、九州中南部といった黒ボク土地域で有効ですが、他の地域では牛糞堆肥の負の側面が目立ち、特にハウス栽培で顕著になります。加えて、牛糞堆肥は窒素肥料代替として減肥率向上にも貢献します。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

イスラエル製サンホープのスプリンクラーは、噴霧状の散水で周囲の湿度を上げることで秀品率向上に貢献する。高温・低湿度下では植物は蒸散を抑えるため光合成速度が低下するが、噴霧散水は気温を下げ湿度を高め、光合成を促進する。また、モジュール式の設計で組立・解体・移動が容易で、先端部分の交換も簡単なので、パフォーマンスを維持しやすい。散水の様子は動画で確認でき、京都農販のスプリンクラー特設ページで詳細な情報が得られる。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

旬でない時期のネギ栽培で、農薬防除をわずか1回に抑えることに成功した事例を紹介。通常8~12回程度の農薬散布が必要なところ、腐植蓄積、カルシウム過多抑制、残留無機塩への配慮、微生物動態把握に基づく施肥設計と、湿度管理、丁寧な追肥、根への酸素供給といったきめ細やかな栽培管理により、白い根が豊富に生えたネギを収穫。農薬代は10aあたり1回15,000円と高額なため、防除回数の削減は大幅なコストダウンにつながる。今回の成功は、有機無機に共通する理想的な栽培環境に近づくための重要な一歩を示唆している。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

京都農販の技術顧問として、九条ねぎの京都知七で社員向け勉強会(全3回)の2回目を開催。今回は施肥設計の考え方について解説した。理想の肥料構成の根拠や、栽培開始後の注意点などを説明。前回は連作障害について解説した。今回の内容は元肥設計以外にも応用でき、肥料効率向上、秀品率向上、利益増加に繋がる。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

京都知七の社内研修で、京都農販の技術顧問として作物の病気と連作障害についての講義を行いました。全3回の初回で、病気の完全排除は不可能ながらも、施肥設計の見直しや連作回避が感染率低下に繋がることを、感染経路を中心に解説しました。基肥を見直すことで感染率を抑制し、九条ねぎの秀品率向上に貢献できるよう、社員向けに研修を実施しました。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

ベントナイトは火山灰が水中で変成した岩石で、モンモリロナイトなどの2:1型粘土鉱物を多く含む。吸水性、膨潤性、粘結性に優れ、農業や工業で幅広く利用される。成分分析によると、山形県月布産のベントナイトはスメクタイトが約半分、二酸化ケイ素などの無色鉱物が約1/3、残りはミネラルで構成される。構成ミネラルは元の火山灰に依存するため産地により変動する。ベントナイトは玄武岩質の火山灰だけでなく、他の火山灰からも形成されることがグリーンタフの観察から示唆されている。その高い粘土鉱物含有量から、農業利用での秀品率向上に貢献する可能性がある。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

熊本JAやつしろで、京都農販の技術顧問として、栽培者向けの肥料勉強会の講師を務めました。JAやつしろは養液栽培やシステム化を進めており、ロックウール栽培も増加傾向にあります。土耕と養液栽培を組み合わせる場合、元肥の重要性が高いため、その見直しと肥効向上による秀品率向上を目指した講演を行いました。JAやつしろ、関係者への感謝を述べ、ロックウールと水耕栽培に関する関連記事へのリンクも掲載されています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

牛糞堆肥の過剰施用は土壌環境を悪化させ、野菜の品質低下を招く。窒素過多による生育障害、塩類集積による根へのダメージ、リン酸過剰による微量要素欠乏などが問題となる。また、牛糞堆肥中の未熟な有機物は土壌の酸素を奪い、根の呼吸を阻害する。さらに、牛糞堆肥の成分は複雑で未分解物が多く、土壌環境への影響予測が困難であるため、施用量には注意が必要だ。堆肥は「良いものだからたくさん」ではなく、土壌分析に基づいた適切な施用が重要である。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

京都市内の農家で、慣行農法の土壌に苦土肥料(水マグ)を施用することで、カルシウム過剰による生育不良を劇的に改善した事例が紹介されています。現代農業では土壌pH調整に石灰を多用するためカルシウム過剰になりがちで、結果としてカルシウム欠乏症に陥り、秀品率が低下することが問題となっています。カルシウムを含まない苦土肥料を用いることで、pH調整とマグネシウム補給を同時に行い、この問題を解決できる可能性が示唆されています。水マグの原料である水滑石は蛇紋岩から産出するため、地質図を活用することで産地を特定し、土壌改良に役立てられる可能性も示唆しています。この事例は、現代農業の慣行を見直し、土壌管理の重要性を改めて認識させるものとなっています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

畑作を続けると土壌中の鉱物が溶脱し、作物に悪影響が出る。昔は米と野菜の転作、特に水田に川から水を引くことで、川水に含まれるミネラルが供給され、土壌の鉱物不足を補っていた。また、洪水も新しい鉱物を運ぶ役割を果たしていたが、洪水を人為的に再現する手段として川砂客土が生まれた。川砂はミネラル豊富な一次鉱物が多いが、二次鉱物への風化には時間がかかる。つまり、川砂客土は、水田稲作における川からのミネラル供給や、洪水による新たな鉱物の供給を人為的に再現し、土壌のミネラルバランスを維持するための伝統的な手法と言える。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

京都農販主催の舞鶴での勉強会で、トウガラシなどの長期栽培に向けた肥料設計の基礎知識について講演しました。長期栽培では事前の土壌改良が重要で、今回は「良い土とは何か」と「速効性無機肥料の活用」をテーマに、現状で考えられる最善策を解説しました。栽培初期の土壌づくりを適切に行うことで、その後の追肥や水管理の効率が上がり、秀品率向上と労力・経費削減に繋がります。具体的な最善策については勉強会内で説明しました。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

技術顧問先の京都農販で、秀品率向上のための勉強会を実施。昨年ヤンマーで行った集中講座の復習をベースに、秀品率向上に重点を置いた内容を解説した。前回の参加者からは、ネギの収穫回数が3倍になり売上も倍増、収穫困難だった土壌での収穫成功など、具体的な成果が報告された。講座内容は収量増加のテクニックではなく、減収要因を排除するアプローチ。長期的な視点で、参加者の売上向上に繋がることを期待している。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

家畜糞堆肥は、土壌改良に有効な成分を含む一方で、過剰な硝酸態窒素や石灰、有機態リン酸の蓄積による問題も引き起こす。これを解決する手段として、イネ科緑肥の活用が有効である。イネ科緑肥は、これらの過剰成分を吸収し、土壌への悪影響を抑える。また、緑肥の生育状況から次作に必要な肥料を判断できる利点もある。耕作放棄地に家畜糞堆肥と緑肥を用いることで、新規就農者の初期費用を抑えつつ、安定した収量と品質を確保できる可能性がある。研修生への暖簾分けのような形で畑を提供する仕組みが確立されれば、耕作放棄地の減少、家畜糞処理の効率化、新規就農者の独立支援に繋がる。実際に、鶏糞堆肥とエンバクを用いたカボチャ栽培で無肥料・無農薬ながら高い秀品率を達成した事例も紹介されている。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

畜産における糞尿処理は大きな課題であり、発酵処理には費用と場所が必要となる。養鶏農家を例に挙げると、1ヶ月の糞尿処理費用は100万円に達する可能性がある。発酵処理により体積は1/3に減少するが、それでも保管場所の確保や施設維持費は負担となる。理想的には一次発酵後の未熟な堆肥を全て引き取ってくれる栽培者がいれば良いが、現実的には難しい。

栽培者にとっては未熟な堆肥は品質が悪いため、二次〜四次発酵まで行う必要がある。しかし、畜産農家は費用負担を軽減するため、未熟な堆肥であっても土作りに大量に使用することを推奨する。しかし、自然界では動物の糞が土壌に大量に存在することは稀であり、過剰な家畜糞堆肥の使用は土壌環境を悪化させ、農薬の使用量増加につながる。

解決策として、熟練した栽培者は家畜糞を適切に活用することで秀品率を向上させている。この技術は畜産だけでなく、栽培側にとっても有益となる。また、糞尿処理は発酵だけでなく乾燥処理も選択肢の一つである。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

植物の群生は、個々の花を目立たせるだけでなく、徒長を通じて生存競争を有利に進める。密集した環境では、徒長により背丈を伸ばすことで光を確保し、他の植物の侵入を防ぐ。群生全体で高くなるため、下葉への光供給は不要となる。つまり、群生形成は生存戦略上の大きな利点となる。しかし、風通しの悪さから病害のリスクも高まるため、一長一短である。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

F1種子は遺伝子組み換えではなく、統計的な手法で品質管理された種子である。自家採種は可能だが、品質維持は困難で、むしろ採算に合わない。種採り用の株は畑の一部を占拠し、全体への堆肥散布や耕作の効率を下げ、次作の秀品率低下につながる。大型機械の運用にも支障が出て人件費が増加する。結果的に利益率が低下し、種代が相対的に高く感じ、更なる自家採種に繋がる悪循環に陥る。高品質な野菜生産を目指すなら、種子購入は有効な選択肢と言える。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

ヒマワリは景観だけでなく、緑肥としても優れた機能を持つ。特に土壌に蓄積した吸収できないリン酸を、吸収可能な形に変える効果がある。リン酸は有機質肥料や家畜糞に多く含まれ、過剰になりやすい。過剰なリン酸はカルシウム過剰によるミネラル欠乏や、有機態リン酸による様々なミネラルのキレート化で秀品率低下につながる。ヒマワリは菌根菌の働きでリン酸を可給化し吸収、土壌に残すことでリン酸量を減らしつつ可給態リン酸を増やす。無機リン酸の可給化には有機態リン酸分解菌資材、有機態リン酸にはクエン酸併用が有効と考えられる。これらの組み合わせで土壌のリン酸状態を改善できる。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

鉄は作物のアミノ酸合成や抵抗性向上に重要だが、過剰症は銅やマンガンの欠乏を引き起こすため、施肥には注意が必要。鉄過剰症は、過度な炭素循環農法や老朽水田で発生しやすい。鉄欠乏対策として、土壌に鉄吸収ストラテジーⅠ型かⅡ型で吸収可能な鉄を混ぜ込む方法が有効と考えられる。鉄は銅やマンガンと拮抗作用があるため、バランスが重要であり、無理やり吸収させるのは危険。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

牛糞堆肥の施用は、作物の免疫系を弱める可能性がある。植物は硝酸イオンを吸収しアミノ酸に変換するが、牛糞堆肥のような塩類集積を起こしやすい資材は、硝酸還元に過剰なエネルギーを消費させ、免疫系への負担となる。アミノ酸肥料は光合成産物の節約に繋がり有効だが、土壌に硝酸塩が多いと効果が薄れる。食品残渣発酵物や、特に廃菌床は、硝酸塩集積を起こしにくく、アミノ酸やミネラルも豊富なので、牛糞堆肥より優れた土壌改良材と言える。つまり、牛糞堆肥へのこだわりは、秀品率低下に繋がる可能性があるため、再考すべきである。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

葉の裏にある気孔は、ガス交換だけでなく、蒸散による葉内浸透圧の上昇を通じて土壌からの吸水を促す重要な役割を担う。葉の水分量が多い時は気孔から蒸散し浸透圧を高め、少ない時は気孔を閉じて蒸散を防ぐ。しかし、葉周辺の湿度が高いと蒸散が抑制され、光合成に必要なミネラルを土壌から吸収できなくなる。つまり、光合成能力は十分でも、材料不足に陥る可能性がある。この問題に対処するには、単なる水やりや追肥だけでなく、蒸散を促進する工夫が必要となる。湿度が低すぎても蒸散過多で気孔が閉じるため、適切な湿度管理が施肥効果を高め、秀品率向上に繋がる。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

ヤンマー南丹支店にて、5週間に渡り土壌劣化と肥料残留について講演を実施。土壌分析、土作り、肥料効果、残留、緑肥活用を通じ、コストと労力を削減しつつ秀品率向上を目指す基礎を解説。保肥力向上で肥料使用量削減が可能だが、秀品率向上には肥料活用も重要。有機無機問わず肥料残留に留意が必要で、残留性の高い肥料が必要な場合も。しかし、残留肥料を洗い流す手法を理解すれば対応策が増え、長期的な秀品率向上に繋がる。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

牛糞堆肥による土作りは、塩類集積を引き起こし、作物の生育を阻害する可能性があるため、見直すべきである。例として、ミズナ栽培のハウス畑で塩類集積が確認された事例が挙げられている。土作りにおいては、肥料成分よりも腐植が重要である。牛糞堆肥にも腐植は含まれるが、純粋な腐植堆肥と比べて含有量が少なく、土壌に悪影響を与える成分が含まれるリスクがある。牛糞堆肥の使用は、資材費だけでなく人件費も増加させ、秀品率も低下させる非効率的な方法である。農業経営の悪化の一因にもなっており、窒素肥料の減肥率よりも、土壌の状態に目を向けるべきである。堆肥施用の真の価値は、秀品率の向上と農薬散布量の削減にある。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

もらったジャガイモを切ったら、中心部が褐色に変色していた。これは「褐色心腐」という生理障害で、ジャガイモの肥大期に高温乾燥状態におかれると発生する。つまり、夏から秋にかけて雨が少なく灌水しない、または土壌の保水性が低い場合に起こりやすい。ジャガイモ栽培では堆肥をあまり使わないため、乾燥しやすい。しかし、土を草で覆うことで乾燥を防げる。過去にジャガイモ畝にヘアリーベッチを植えると秀品率が向上するという結果を見たが、今回の褐色心腐の発生抑制にも効果があるかもしれない。 (ただし、写真の症状が褐色心腐ではない可能性もある。)

/** Geminiが自動生成した概要 **/

ヤンマーアグリジャパン南丹支店にて、土作りの目標設定に関するセミナーを実施。土壌の物理性・化学性・生物性の三大要素を最適化し、秀品率向上と農薬使用量削減を目指す方法を解説した。土壌の生化学的観点から目標を検討することで、より効果的な土作りが可能となる。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

酸素供給剤は過酸化カルシウム(CaO₂)を主成分とし、水と反応して過酸化水素(H₂O₂)を発生させる。土壌中のカタラーゼが過酸化水素を分解し、酸素(O₂)を供給することで根張りを促進する。マルチ栽培などで酸素不足になりやすい土壌に有効で、散水時に酸素供給剤を溶かすことで根への酸素供給を促す。副産物として消石灰(Ca(OH)₂)が生じ土壌pHが上昇するため、事前の石灰施用量には注意が必要。過酸化水素はキノコの難分解有機物分解にも利用されるため、木質資材が多い土壌では分解促進効果も期待できる。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

京都農販の勉強会で、肥料の残留成分の影響と経費削減・秀品率向上への関連性について解説しました。残留成分の問題は慣行農業だけでなく有機農業でも重要ですが、軽視されがちです。肥料の残留成分を意識することで、経費削減と秀品率向上に繋がります。施肥設計を見直すことで農薬防除の回数も減らせます。詳しくは、農文協の現代農業9月号の廃菌床特集や、過去記事「施肥設計の見直しで農薬防除の回数は確実に減らせる」を参照ください。