/** Geminiが自動生成した概要 **/

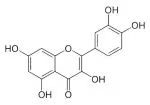

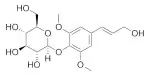

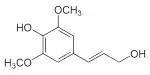

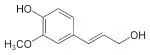

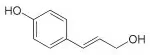

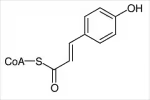

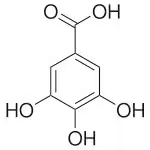

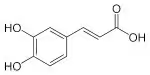

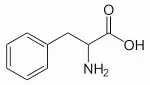

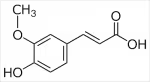

本記事は、米ぬか嫌気ボカシ肥の発酵過程におけるフェルラ酸の動向に焦点を当てます。以前、フェルラ酸が香り成分グアイアコールに変化すると触れましたが、今回は植物の発根促進効果を持つフェニル乳酸への変化の可能性を深掘り。ボカシ肥料成分として発酵促進が観測されたフェニル乳酸は、フェルラ酸と構造的に類似しており、嫌気発酵中のメトキシ基やヒドロキシ基の脱着によって生成される仮説を提示します。現時点では合成経路に関する明確な情報は見つかっていないものの、今後の研究による解明に期待を寄せています。