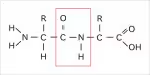

/** Geminiが自動生成した概要 **/

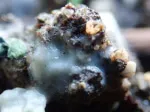

「カリンの果肉は硬すぎる」と題された本記事は、筆者の妻がカリンの砂糖漬け作りで直面した、想像を絶する果実の硬さについて深掘りします。包丁で切るのも困難なその硬さに「どの動物に食べてもらう想定なのか?」と疑問を抱いた筆者は、その正体が「石細胞」にあることを解明。石細胞は、細胞壁がリグニンやセルロースで肥厚し、細胞を石のように硬くする特性を持つと解説します。同じ石細胞を持つナシと比較してもカリンの硬さは突出しており、過熟による軟化の可能性にまで言及。カリンの意外な生態と科学的背景が語られています。