/** Geminiが自動生成した概要 **/

「アザミの葉が落ち葉に覆われていて暖かそうだ」という記事は、歩道で見かけたアザミの葉の観察記録です。筆者は、落ち葉が巧みにアザミの葉を覆い、まるで暖かそうに見える様子に心を惹かれます。一方で、落ち葉の中を探索する小動物が、アザミの鋭い葉に触れて痛がるかもしれないという想像も働かせました。アザミの葉の露出度合いは様々で、はっきりと見える株もあれば、ほとんど落ち葉に埋もれている株もあったと、冬の自然の情景を細やかに描写しています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

「アザミの葉が落ち葉に覆われていて暖かそうだ」という記事は、歩道で見かけたアザミの葉の観察記録です。筆者は、落ち葉が巧みにアザミの葉を覆い、まるで暖かそうに見える様子に心を惹かれます。一方で、落ち葉の中を探索する小動物が、アザミの鋭い葉に触れて痛がるかもしれないという想像も働かせました。アザミの葉の露出度合いは様々で、はっきりと見える株もあれば、ほとんど落ち葉に埋もれている株もあったと、冬の自然の情景を細やかに描写しています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

ブログ記事「クスノキに守られた?単子葉の木」は、筆者が偶然発見した珍しい植物の共生関係を描いています。晴天の日に見上げた立派なクスノキの幹が三叉に分かれる窪みに、シュロのような単子葉の木が根付いている様子を、写真と共にレポート。

筆者は、クスノキの幹のわずかな土壌で育つこの単子葉の木の環境に注目します。土の量が圧倒的に少ない厳しい条件ながら、強靭なクスノキの幹が雨風から小さな木を効果的に守っている状況を提示。この一見矛盾するような生育環境に対し、「果たして良いのか悪いのか?」と問いかけ、読者に植物の生命力や環境適応の奥深さを考えさせる、興味深い内容となっています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

人工貯水池のヒシに注目し、その生態を深掘りする記事。ヒシはミソハギ科の一年草の浮葉植物で、根を水底に張り水面に葉を浮かべる。猛暑時の大量繁茂は問題となるが、水底に根付くため除去は困難。一方、微量要素やポリフェノールが豊富に含まれる可能性があり、堆肥原料としての有用性が期待される。一年草ゆえ冬に枯死すると、その有機物が水底に蓄積。筆者は、この堆積したヒシの葉がオタマジャクシの餌になっている可能性について考察を深めている。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

ゼオライト(沸石)は、ケイ酸を含む鉱物の一部ケイ素がアルミニウムに置換されたアルミノケイ酸塩で、負に帯電した骨格が土壌の保肥力(CEC)を高めます。その形成は、火山灰が堆積した凝灰岩中の火山ガラスが、地下の熱水や荷重により長期間変質することで起こります。この生成過程は2:1型粘土鉱物のモンモリロナイトと類似しており、実際にモンモリロナイトを含む肥料にはゼオライトが含有される場合があります。含有量は採掘地によって大きく異なり、ほとんど含まれないものから、ほぼゼオライトで構成されるものまで様々です。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

5年間放置された耕作放棄地にある乾いた用水路に、ツクシが群生している。水の流れを見たことがない場所だが、用水路に堆積した土壌でツクシは元気に育っている。写真には、胞子を飛ばし終えたと思われるツクシの姿が捉えられている。同じ場所で畑の土壌にもツクシが生えているものの、用水路のツクシの方が生き生きとしているように見える。これは、用水路の土壌環境がツクシの生育に適していることを示唆している。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

牛糞堆肥の熟成過程において、最終的に優勢となる菌類は何かを考察している。初期の高温期の後、セルロースやリグニンを分解する白色腐朽菌とトリコデルマが活性化する。熟成牛糞は窒素含有量が高いため、窒素を多く必要とするトリコデルマが優勢となり、セルロース分解が進む。しかし、添加した藁やオガ屑のリグニン分解は進まず、未分解のまま土壌に投入される可能性がある。これは土壌の団粒構造形成を阻害する要因となる。白色腐朽菌が優勢となる条件下ではリグニン分解が促進され、腐植化が進むため、土壌改良効果が期待できる。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

庭の軽石の表面の茶色い部分は風化によってできた粘土鉱物ではないかと考え、軽石の風化を早める方法を模索している。軽石の主成分である火山ガラスは、化学的風化(加水分解)によって水と反応し、粘土鉱物に変化する。水に浸けるだけでは時間がかかりすぎるため、より効率的な風化方法を探している。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

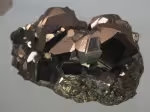

山口県岩国市の「ざくろ石帯」は、石灰岩とマグマが反応して形成されたスカルン鉱床です。スカルン鉱床は、石灰岩中の柘榴石を多く含んでいます。柘榴石は、カルシウム、マグネシウム、鉄を含むネソケイ酸塩鉱物で、Yにアルミニウム、Zにケイ素が入っているのが一般的です。この地域では、柘榴石が土壌の母岩として風化するため、柘榴石に由来する土壌が形成されていると考えられます。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

珪藻土にはケイ酸が多く含まれ、多孔質構造で水分 retentionに優れています。このため、土壌改良材として使用することで、土壌水分保持力の向上と、ケイ酸の持続的溶出が期待されます。

ケイ酸は植物の細胞壁の強化や病害抵抗性の向上に役立ち、特にイネ作では、倒伏防止や品質向上効果が期待できます。しかし、過剰に添加すると、土壌のアルカリ化や土壌養分の吸収阻害につながる可能性があります。

珪藻土を土壌改良材として使用する場合は、土壌の性質や作物の種類に合わせて適切な量の添加が重要です。一般的には、土壌100kgあたり1~2kgの珪藻土を、耕起や移植時に混ぜ込む方法が推奨されています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

記事では、湘南の海岸で見つけた緑色の石が出発点となり、セラドン石について考察しています。セラドン石は凝灰岩に含まれる緑色の鉱物で、東丹沢に多く存在し、弥生時代には装飾品として加工されていました。記事では、セラドン石が白雲母系の粘土鉱物であることを紹介し、湘南の海岸で見つけた平らな鉱物と関連付けています。そして、弥生時代の人々が緑色の石に惹かれていたことを示唆し、和歌山市の地質調査への期待を述べています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

日本の土壌では、火山活動の影響で硫黄を含む黄鉄鉱が多く存在するため、硫黄欠乏は起こりにくいとされています。黄鉄鉱は金色の鉱物で、水田の秋落ち現象にも関わっています。土壌中に含まれる黄鉄鉱は、酸化により鉄と硫酸に分解され、植物に硫黄を供給します。そのため、頻繁な土壌交換を行わない限り、硫黄不足の心配はほとんどないと言えるでしょう。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

神奈川県ホームページの「おからとコーヒー粕を混合した堆肥の作り方」は、食品産業廃棄物である「おから」と「コーヒー粕」を有効利用した堆肥の作り方を紹介しています。

まず、材料の「おから」と「コーヒー粕」、そして発酵促進剤として「米ぬか」と「籾殻くん炭」を準備します。これらを所定の比率で混合し、水分量を調整しながら切り返し作業を行います。

約1ヶ月後には完熟堆肥となり、畑の土壌改良材や肥料として活用できます。

この堆肥は、排水性や通気性の改善効果があり、植物の生育を促進する効果も期待できます。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

クスノキは常緑樹ですが、4月頃に古い葉が紅葉して落葉します。新しい葉が展開した後に、古くなった葉が赤くなり、地面に真っ赤な絨毯を作ることもあります。筆者はこれまでクスノキの紅葉に気づきませんでしたが、植物に興味を持つことで、今まで見過ごしていた自然現象に気づくことができました。

関連記事では、葉が赤くなるメカニズムや、赤い葉を持つことで鳥に食べられやすくなるという研究が紹介されています。これらの記事を通して、紅葉という現象の奥深さを知ることができます。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

この記事は、和歌山の特産品である「紀州の梅」の歴史を通じて、和歌山の農業や地質について考察しています。

著者は、梅の歴史を調べ始めたところ、和歌山で梅の栽培が始まったのは江戸時代と意外に新しく、年貢の負担軽減のためにやせ地に強い「やぶ梅」が栽培されたことを知ります。

さらに、梅の栽培が盛んだった田辺市の地質を調べると、海成の砂岩や泥岩など、やせた土地が多いことが分かります。

記事では、梅の栄養価の高さや、やせ地に強いという特徴に注目し、今後の更なる調査への意欲を示唆しています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

和歌山県紀北地方は、和泉山脈南麓に広がる和歌山平野に位置し、紀の川が流れる。瀬戸内海性気候で降水量が少なく温暖なため、桃の栽培が盛ん。紀の川は中央構造線に沿って流れ、結晶片岩の土砂を運ぶ。結晶片岩は水はけが良く、桃栽培に適した土壌となる。紀北地方を訪れた筆者は、結晶片岩と桃栽培の関係性を農業史の観点から探求したいと考えている。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

春の七草の一つであるハコベは、たんぱく質、ビタミン、ミネラルが豊富で、特に鉄分は野菜の中でもトップクラスです。利尿作用、母乳の出を良くする作用、歯槽膿漏や歯茎の出血を抑える効果、胃炎や胃潰瘍の予防効果も期待できます。お粥に入れて七草粥として食べることが一般的ですが、生でサラダやスムージーに入れたり、炒め物や和え物など、様々な食べ方ができます。ただし、食べ過ぎると下痢になる可能性があるので注意が必要です。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

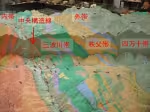

山形県はかつて海域だったが、約1500万年前から陸地化が始まりました。火山活動により奥羽山脈と出羽山地が隆起し、その間にあった盆地に火山噴出物や土砂が堆積し、現在の地形形成了されました。

地質図から判明した形成の順番は不明ですが、新庄市のシームレス地質図で確認できます。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

この記事は、東北地方、特に山形県に見られるグリーンタフについて解説しています。グリーンタフは、約2000万年前の日本海開裂時に、火山灰や土砂が海底に堆積し、それが熱水変質を受けて緑色になった凝灰岩です。東北地方は、かつて島々が点在する海域でしたが、火山活動と堆積によって陸地化しました。この記事では、グリーンタフの成因と、それが東北地方の地質に与えた影響について詳しく解説しています。また、関連情報として、緑泥石や青い石が出る園地とミカン栽培の関係についても触れています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

この記事は、大分県津久見市で生まれた柑橘類「甘夏」について解説しています。甘夏はナツミカンの一種で、酸味が少なく甘みが強いのが特徴です。

著者は、愛媛県のミカン栽培に適した地質「緑泥石帯」と甘夏の産地との関連性を調査しました。その結果、甘夏の産地である津久見市上青江は緑泥石帯ではなく、堆積岩や火成岩の地質であることがわかりました。

ただし、上青江の東側には石灰岩の産地である下青江が存在します。石灰岩は愛媛県のミカン産地である秩父帯にも存在することから、上青江の堆積岩に石灰岩が豊富に含まれている可能性が考えられます。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

奈良県吉野にある宮滝遺跡は、縄文時代から飛鳥時代にかけての複合遺跡です。中央構造線の南側に位置し、緑泥石帯の上に位置しています。

宮滝遺跡周辺は段丘堆積物に覆われていますが、吉野川には緑泥片岩が多く見られます。これは、周辺の山々から流れ出た土砂が堆積した一方で、川の浸食作用によって地下の緑泥片岩が露出したためと考えられます。

宮滝遺跡のように、緑泥片岩は古墳時代の皇族と関連する場所にも多く見られます。古代の人々が、緑泥片岩を重要な意味を持つものとして認識していた可能性を示唆しています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

ヤマトヒメが伊勢神宮の地を選んだ理由を、地質的な観点から考察しています。伊勢神宮は緑泥石帯に囲まれた場所にあり、付近の五十鈴川にも緑泥片岩が存在します。ヤマトヒメは、緑泥石帯の神秘的な雰囲気を感じ、アマテラスを祀るのにふさわしい場所だと直感したのではないでしょうか。緑泥石帯に位置する伊射奈美神社の存在も、この仮説を裏付ける根拠となりえます。日本人は古来より、緑泥石に特別な力を感じてきたのかもしれません。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

橘本神社の向かいの川原には、緑色の結晶片岩が多く見られる。しかし、近づいてみると薄茶色の結晶片岩も存在する。これは砂岩が変成作用を受けた砂岩片岩の可能性がある。濃い茶色の部分は、鉄の酸化または緑泥石の風化が考えられる。ルーペを使ってさらに詳しく観察することで、その正体に迫ることができるだろう。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

この記事は、「青い石」と呼ばれる緑色片岩が、どのようにして優れた肥料となるのかを地質学的な視点から解説しています。

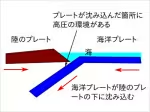

海底火山で生まれた玄武岩は、プレート移動により日本列島へ移動し、陸のプレート下に沈み込みます。その過程で強い圧力と熱を受け、変成作用によって緑泥石を多く含む緑色片岩へと変化します。

緑色片岩は、もとの玄武岩由来のミネラルに加え、海水由来のミネラルも含み、さらに、その層状構造から容易に粉砕され、植物が吸収しやすい状態になります。また、粘土鉱物である緑泥石は腐植と相性が良く、理想的な土壌環境を作ります。

このように、地下深くで長い年月をかけて形成された緑色片岩は、栽培者にとって理想的な肥料と言えるでしょう。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

この記事は、古事記に登場する古代の港「白肩津」の場所について考察しています。著者は、現在の大阪平野がかつては河内湾という海だったことを踏まえ、地名や地図を手がかりに「白肩津」が現在の奈良県と大阪府の境付近、生駒山の西側にあったと推測しています。

また、Google Mapsで「楯津」を検索したところ、日下町に神武天皇関連の碑があることを発見し、その南にある二上山の古墳との関連性についても触れています。二上山の古墳は大津皇子の墓である可能性も示唆されており、古代史のロマンを感じさせる内容となっています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

「津」の付く地名は古代の港の可能性が高く、現在の内陸部でも地形変化でかつては海だった場所を示唆します。例えば、岡山県の吉備津神社付近は、現在は平野ですが、古代は内海でした。山陽地方の花崗岩帯から流れ出た土砂が堆積して形成された平野であると推測できます。このように、地名から土質や地形、さらには古代の産業を推測することができます。歴史と地理、地質学は密接に関係しており、地名はその手がかりを与えてくれるのです。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

粘土鉱物の一種である緑泥石は、海底の堆積岩に多く含まれています。海水には岩石から溶け出した鉄やマグネシウムなどのミネラルが豊富に含まれており、特に海底火山付近では活発な熱水活動によってミネラルが供給され続けています。これらのミネラルと海水中の成分が反応することで、緑泥石などの粘土鉱物が生成されます。つまり、緑泥石は海底での長年の化学反応の結果として生まれたものであり、海水由来のミネラルを豊富に含んでいる可能性があります。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

沖縄・名護の土壌「国頭マージ」は、酸性で粘土質、保水性が高く栄養分が少ないため、サトウキビ栽培に適していません。そこで、生育旺盛なマメ科植物「ウマゴヤシ」を活用し、緑肥として土壌改良を試みています。ウマゴヤシは、空気中の窒素を土壌に固定する性質を持つため、有機物が蓄積しにくい国頭マージでも土壌改善効果が期待されています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

ヤンバルの緑色片岩を探訪し、その下の土壌を調査した。観察の結果、団粒構造が形成されたフカフカの土が見つかり、この地域では適切な管理により土壌中に有機物が蓄積する可能性があることが示唆された。

この地域では緑色片岩の影響により、かつて稲作が盛んであったことが判明。緑色片岩は土壌のアルカリ性を高め、有機物の分解を抑制することで、土壌の保肥力を向上させると考えられる。

また、緑色片岩は硬い性質のため取り扱いにくいことが指摘された。これらの発見は、緑色片岩が土壌形成に果たす役割と、ヤンバルの農業の歴史的意義を浮き彫りにしており、沖縄の土壌環境を考える上で貴重な知見を提供している。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

沖縄の土壌改良について、琉球石灰岩由来の赤い土と、亜熱帯気候による有機質分解の速さ、多雨による風化の早さが土壌特性に影響を与えている点を指摘しています。特に、有機物の分解が速いため、暗赤色土の期間は短く、2:1型粘土鉱物は有機物の保護を受けられないため、1:1型粘土鉱物に変性してしまう点が、土壌改良を考える上で重要となります。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

河川敷という厳しい環境下で、一見、虫媒花のセイタカアワダチソウが目立つが、風媒花のヨモギも負けていない。冬が近づき昆虫がいなくなると、アワダチソウは勢いを失うが、ヨモギは風を利用して繁殖できる。一見、アワダチソウが優勢に見えるが、ヨモギはアワダチソウを風よけとして利用し、時期が来ると風に乗って繁殖する、共存関係にあるように見える。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

河川敷で、クズ、オギ、セイタカアワダチソウが層状に群生している様子が観察されました。通常、繁茂力の強いクズですが、ここでは異なる植物と棲み分けが見られます。水辺に近い場所はクズが苦手とするためオギが生育し、その奥ではクズとセイタカアワダチソウが競合しています。さらに奥には再びオギの群生が見られますが、その環境は不明です。水辺の環境要因だけでなく、土壌や光条件など、他の要因がクズの生育を制限し、オギに有利な環境を作り出している可能性があります。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

河川敷には、他の植物に巻き付くクズやフジが生い茂り、「グリーンモンスター」と呼ばれるほどの規模になることがあります。クズは草本、フジは木本ですが、どちらも巻き付くことで効率的に成長します。今回観察した場所では、クズに覆われたフジの木に、さらにハギのようなマメ科植物や、センダングサのようなキク科植物も見られました。マメ科とキク科の植物は、河川敷のような環境でもたくましく生育する力強さを持っています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

この記事は、日本の猛暑の中での稲作の可能性と、飼料高騰による飼料米への注目について論じています。

著者は、稲作が水資源を活用し、低肥料栽培を可能にすること、猛暑に強く、土壌環境を向上させること、機械化が進んでいることなどを挙げ、その利点を強調しています。

さらに、飼料米の栄養価に関する研究に触れ、飼料米とトウモロコシの栄養価の違い、特にビタミンA合成に関わるカロテノイド含有量の違いに着目しています。

結論は示されていませんが、飼料米が畜産の飼料としてどの程度代替可能なのか、今後の研究に期待が持たれるとしています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

この記事は、川の堆積地という過酷な環境における植物の生存競争について考察しています。

前回は、マメ科のクズが苦戦している様子を紹介しましたが、今回は単子葉植物が繁茂していることに注目しています。

そして、黄色い花を咲かせるキク科の植物が確認され、その強い生命力を持つ「ナルトサワギク」ではないかと推測しています。

著者は、ナルトサワギクが葉を細くすることで強い紫外線への適応している可能性を指摘し、今後の更なる観察に期待を寄せています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

川の中州の堆積地に、まばらな草と共に、グリーンモンスターと称されるクズが生えていた。しかし、その勢いは弱く、著者は川の堆積地は紫外線、土壌不足、水没の三重苦で過酷な環境だと推測する。海岸にも匹敵する厳しい環境に、強靭なクズも苦戦しているようだ、と締めくくった。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

土壌診断における腐植の測定は、かつては土色や化学反応を利用した方法が主流でしたが、現在では乾式燃焼法が一般的になりつつあります。

乾式燃焼法では、土壌サンプルを高温で完全燃焼させ、発生した二酸化炭素量を測定することで、土壌中の炭素量を算出します。さらに、同時に発生する窒素量も測定することで、土壌の炭素と窒素の比率を把握することができます。

この方法は、従来の方法に比べて迅速かつ簡便であるため、多くの土壌分析機関で採用されています。ただし、測定には専用の装置が必要となるため、コストがかかる点がデメリットとして挙げられます。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

カタツムリ探しリベンジのため、以前アザミにカタツムリがいた場所を再訪。今回は渓谷横の林で、アザミ近くの倒木付近の落ち葉を調べたところ、オオケマイマイらしきカタツムリを発見!

前回は町中で見つけられなかったが、今回は環境を変えてみたことで発見に繋がった。

厳密には異なるものの、陸上生活をする殻を持つ貝は広義ではカタツムリと言えるだろう。今回の発見を通して貝に関する知識も少し深まった。梅雨に向けて更に学習していきたい。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

カタツムリ探しを通して、著者はその個体数の減少を実感する。舗装道路の増加による乾燥化の影響に加え、田畑の土壌劣化も要因として考えられるという。保水性の高い田んぼでは、カタツムリが多く見られることから、地域全体で保水性の向上に取り組むことで、カタツムリの個体数増加に繋がるのではないかという考えに至る。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

田んぼ全体に草が生い茂る中、端に白い花が群生している理由について考察しています。花はアブラナ科のタネツケバナと思われ、田んぼの縁に集中しているのは、トラクターで耕起されないためか、それとも紫外線や乾燥などの環境が過酷だからか、考察しています。もし過酷な環境が原因なら、田んぼの中心部はより過酷な環境であることを示唆するため、筆者は後者の理由を期待しているようです。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

泥炭土は有機物豊富だが、鉄など微量要素が少ない。ハウス栽培だと雨水による供給もなく、不足しやすい。緑肥で土壌中の比率が更に偏り、鶏糞の石灰が鉄の吸収を阻害、葉が黄化したと考えられる。泥炭土は畑作に向かず、ハウス栽培だと微量要素欠乏に注意が必要。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

庭の一角にある落葉が堆積した場所🌱。 掘り返さずに放置しておいたところ、春になると小さな葉をつけたナデシコ科らしき植物が顔を出しました🌿。小さな葉は巧みに落葉を避け、日光を求めています☀️。 落葉の隙間から芽吹く姿は、生命力の強さを感じさせます💪。この草が落葉を覆うことで、地面の湿気を保ち、他の生物にとっても住みやすい環境を作るのでしょうね🌎。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

落葉針葉樹の下は、広葉樹と比べて落葉の堆積が少なく、光が遮られにくいので、アベマキのドングリにとっては発芽しやすい環境に見えます。しかし、針葉樹の葉には、モノテルペンアルコールという物質が含まれており、これが植物の種子の発芽を抑制する効果を持つことが研究で明らかになっています。具体的には、クロマツやスギから抽出したモノテルペンアルコールが、ハツカダイコンの種子の発芽を抑制することが確認されています。このモノテルペンアルコールについて、さらに興味深い情報があるので、それは次回の記事で紹介します。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

ブナ科のアベマキと思われる木が、川の土手に生えている。過酷な環境である川原で、紫外線や風に立ち向かう姿は「最後の聖戦に赴く」かのよう。アベマキは紫外線や乾燥に強い品種であるため、このような場所に根付くことができたと考えられる。光ストレス軽減のための紫外線照射は、植物の成長を促進する効果があるという研究結果もある。このアベマキが、人の手によって刈り取られることなく、力強く成長し続けることを願う。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

水田での落葉利用は、ホタルの幼虫の餌となるカワニナの増加に繋がり、ホタルの生息を促す好循環が期待されています。カワニナは落葉だけでなく付着珪藻も重要な餌としますが、現代の水田では土壌や灌漑水中のケイ酸が不足しており、また稲わら焼却もケイ酸を利用しにくい形に変えるため、付着珪藻の生育が阻害される懸念があります。したがって、水田でカワニナを増やし、ホタルを育むためには、落葉利用と並行してケイ酸不足への対策も不可欠であると筆者は指摘しています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

川底や湖底に沈んだ落葉は、水生昆虫の幼虫であるカワゲラ、トビケラ、ガガンボなどが食べて分解します。これらの昆虫は「破砕食者」と呼ばれ、秋から春にかけて活発に活動し、落葉を細かく砕いて消費します。ただし、水中の落葉を分解する生物は少なく、湖が土砂や有機物で埋まる可能性はゼロではありません。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

この記事では、スギナが酸性土壌だけでなく、日当たりの良い場所でも繁茂している事例が紹介されています。筆者は、スギナが酸性土壌を好むという一般的なイメージとのギャップに驚きを感じています。

記事では、スギナの強靭な繁殖力について考察し、地下茎によって栄養繁殖するため、土壌条件が必ずしも生育に決定的な要因ではない可能性を指摘しています。また、スギナが他の植物との競争に弱いため、日当たりの良い場所では生育が抑制される可能性についても触れられています。

結論として、スギナの生育には土壌条件だけでなく、日照や他の植物との競争関係など、複合的な要因が関わっていることが示唆されています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

ブログ記事「耕起で団粒構造の一部を壊すと言うけれど」は、耕起が土の団粒構造を損なうメカニズムを考察しています。物理的な破壊に加え、土中の化学変化に着目。耕起による急激な酸素増加で有機物が分解され有機酸が生じるが、その影響は限定的と推測しています。

重要な点として、硫酸塩系の肥料を施用し硫化鉄が蓄積した畑で、耕起によって硫化鉄が酸化され強酸である硫酸が発生する可能性を指摘。この硫酸が粘土鉱物と腐植酸の結合を断ち切り、団粒構造を破壊する主な要因ではないかと考察。土壌の状態と施肥履歴が、耕起による土壌構造への影響を大きく左右することを示唆しています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

芥川緑地脇の土手には、林と草原が隣接している。林ではアラカシやシイの木が生い茂り、ハギ、フジ、クズなどのマメ科植物が陣取り合戦を繰り広げている。一方、草原にはヌスビトハギのようなマメ科の草が生えている。これは、林のマメ科植物が過酷な紫外線環境の草原に進出したように見える。まるで森の猿が木から降りて草原に向かった進化のようである。ハギのような低木が、木としての機能を捨て、紫外線対策を強化して草原に旅立ったと想像すると興味深い。頻繁な草刈りがなければ、草原も低木林だったと考えられる。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

大阪の大雨警報の翌日、増水した用水路の草は水流に押し倒されていた。写真には、水流の強さを物語るように倒れた草が写っている。 しかし、その草の先端は太陽に向かっており、たくましい生命力を感じさせる。さらに、水流で周りの有機物が流され、根がむき出しになった草も、同じく太陽を目指していた。この光景は神々しくさえあり、逆境でも生きようとする草の執念は、見習うべきものだと感じた。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

ヤンマーの「根と微生物の根圏での活動」は、植物の根と土壌微生物の相互作用、特に「根圏」と呼ばれる根の周辺領域での複雑な関係性を解説している。植物の根は光合成産物を根圏に分泌し、多様な微生物を呼び寄せる。これらの微生物は、植物の生育に不可欠な窒素、リン、カリウムなどの養分を土壌から吸収しやすくする役割を果たす。具体的には、有機物の分解や難溶性養分の可溶化を通じて養分供給を助ける。さらに、特定の微生物は植物ホルモンを生成し、根の成長を促進したり、病原菌から植物を守る働きも持つ。根圏微生物の多様性と活性を高めることが、健康な植物育成、ひいては持続可能な農業につながる。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

水田の鉄還元細菌は、Fe₂O₃を還元し、鉄イオン(Fe²⁺)を水に溶出させる。この際、酸素は発生せず、水と二酸化炭素が生成される。溶出したFe²⁺は、イネの光合成や微生物の電子供与体として利用される。一方で、水田表面では、酸素とFe²⁺が反応し、土壌表面に灰色の堆積物を生成するなど、水田環境に影響を与えている。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

イチゴ栽培の難しさは、うどんこ病等の病気への弱さ、ランナーによる栄養分散、そして受粉の難しさにある。特に受粉は、ミツバチ頼みだと気候の影響を受けやすく、安定しない。そこで、筆者はミツバチに頼らない方法として、電動歯ブラシによる振動を用いた人工授粉を試みた。振動は花粉を散布させるのに効果的だが、花を傷つけない適切な力加減を見つけるのが難しい。試行錯誤の結果、歯ブラシの種類や当て方、振動時間のコントロールが重要だと判明。安定したイチゴの収穫を目指すには、受粉への理解と技術の向上が不可欠である。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

高台の住宅街の階段で、コケが生えた隙間にビオラらしき花が咲いていた。展開しきれていない葉よりも大きな花をつけ、こぼれ種から根付いたようだ。ビオラの生命力の強さを感じさせる光景である。

ビオラはスミレの仲間で、同様に強い。道端のスミレも同様の環境で生育するため、スミレに注目することで何か発見があるかもしれない。人がいなくなった町で、アスファルトを最初に攻略する植物はスミレかもしれない、という考えも示唆されている。

関連記事として、スミレに集まる昆虫についての考察と、アスファルトの隙間を狙う植物の逞しさについての記述が紹介されている。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

かつて幻のキノコと呼ばれたマイタケは、ブナ科の大木の根元に生える珍しい腐生菌だった。人工栽培により身近になった現在でも、天然物は森の奥深くで見つかる。舞茸の名前の由来は、見つけた時に嬉しくて舞いたくなるほど貴重なキノコだったことから。栄養価も高く、ビタミン類、ミネラル、食物繊維に加え、免疫力を高めるβグルカン、特にマイタケDフラクションが豊富に含まれる。そのため、風邪予防にも効果が期待できる。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

パイプの切断面に溜まった土に、ロゼット状の植物が生育している様子が観察されました。以前は道路ミラーがあったと推測されるこの場所は、植物の成長には適さない環境です。しかし、ロゼット植物は厳しい環境でも生き抜く戦略を持っています。

ロゼットとは、地面に葉を広げた放射状の形態のこと。この形態は、冬期の寒さや乾燥から身を守り、春にいち早く成長するための準備として機能します。また、地面に張り付くことで、風によるダメージや草食動物による食害も軽減できます。

限られた土壌、日光、そして伸長の阻害要因が存在するパイプの断面でも、ロゼット植物は逞しく生存しています。これは、ロゼット形態の持つ環境適応力の高さを示す一例と言えるでしょう。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

壁面に積もった落葉の中にヨモギが生えている。付近では10月初旬にヨモギの花が確認されており、今回発見されたヨモギも自然な発生と言える。写真のように、ヨモギの葉は落葉の隙間から出ており、根元は保温され、葉は光合成に最適な環境にある。ロゼット状態のヨモギは、冬期は地上部の成長は緩やかだが、地下部は成長を続けるため、この環境はヨモギの生育に適していると考えられる。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

高槻の本山寺境内には砂岩頁岩互層と枕状溶岩(玄武岩)が近距離で露出し、土壌形成の違いを観察できる貴重な場所が存在する。アカガシのドングリ拾いの際、旧参道でこの露頭の上を歩き、土壌の違いを確認した。砂岩頁岩互層上の土壌は薄く砂っぽいのに対し、枕状溶岩上の土壌は黒く、肥沃な黒ボク土のようだった。これは母岩の違いによるものと考えられる。緑泥石の風化過程も観察でき、砂岩と玄武岩という異なる母岩による植生の違いも今後の観察課題とした。本山寺は土壌形成と植生の関係を学ぶ上で有益な場所である。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

森の端の落葉高木の下で、丸いドングリを発見。落ち葉にアベマキの特徴があったため、ドングリもアベマキと推測。落ち葉の下からは発芽しかけたドングリも見つかり、白い部分は根と判断。アベマキは陽樹であり落葉樹であるため、道路脇の明るい場所で発芽していたことは、陽樹の発芽環境の理解に役立つ。陽樹のドングリは落ち葉の上に落ちれば、土に埋もれずに発芽できることがわかった。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

川辺に群生するオギは、水からケイ素などを吸収して生育する。著者はかつて師匠が河川敷の刈草を畑に入れ、土壌を改善していたのを想起する。しかし、イネ科作物である稲作では、同じイネ科のオギをそのまま利用しても効果は薄いだろうと推測。そこで、オギの穂が実る前に刈り取り、堆肥化して秋のレンゲ栽培に用いることを提案する。これにより、ケイ素などミネラル分の供給、レンゲの生育促進、ひいては夏の猛暑対策といった複数の課題解決につながると期待している。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

土壌藻は、陸上生態系の一部として重要な役割を担う、土壌に生息する藻類です。肉眼では見えず、その存在はあまり知られていませんが、光合成を通じて土壌に有機物を供給し、土壌構造の安定化にも貢献しています。土壌藻の種類は多様で、緑藻、珪藻、藍藻などが存在し、それぞれの環境に適応しています。乾燥や温度変化の激しい土壌表面で生き抜くため、休眠胞子を形成するなど独自の生存戦略を持っています。土壌藻の研究は、土壌生態系の理解や農業への応用など、様々な可能性を秘めています。しかし、その生態は未だ解明されていない部分が多く、今後の研究が期待されています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

花とミツバチは互いに進化を促し合う共進化の関係にあります。ミツバチは効率的に蜜を集めるため、特定の色や模様の花を好みます。一方、植物は受粉を確実にするため、ミツバチが好む色や形に進化してきました。

人間の目には見えない紫外線領域まで含めると、花はミツバチにとってより魅力的に映ります。紫外線領域では、蜜のありかを示す「ネクターガイド」と呼ばれる模様が浮かび上がり、ミツバチを蜜腺へと導きます。

花の色は、植物が持つ色素によって決まります。カロテノイド系色素は黄色やオレンジ色、アントシアニン系色素は赤や紫、青色を作り出します。これらの色素の組み合わせや濃淡によって、花の色は多様性を生み出しています。

ミツバチが好む青や紫色の花は、アントシアニン系色素を多く含みます。これは、アントシアニンが抗酸化作用を持つため、植物の健康維持にも役立っていると考えられています。

このように、花の色はミツバチとの共進化の結果であり、植物の生存戦略を反映していると言えるでしょう。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

粘土鉱物肥料は、土壌の物理性・化学性を改善する効果が期待される。粘土鉱物は、CEC(陽イオン交換容量)が高く、養分保持能に優れ、土壌の団粒化を促進し、通気性・排水性を向上させる。特に2:1型粘土鉱物はCECが高いため有効だが、風化すると1:1型粘土鉱物になりCECが低下する。有機物と粘土鉱物が結合した粘土有機複合体は、さらに養分保持能を高め、微生物の住処となる。粘土鉱物肥料は、化学肥料に比べて肥効が穏やかで持続性があり、環境負荷も低い。土壌の種類や作物の特性に合わせた適切な粘土鉱物肥料の選択と施用が重要である。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

水田の排水溝に堆積した土壌で、草が繁茂している様子が観察された。秋の出水以降の短期間での成長に驚き、水田からの泥が栄養豊富であることが示唆される。

草の根元付近では、水に浸かり揺れる花茎が見つかった。仮に種子ができても、水路の流れで流されてしまうだろう。しかし、それもまた自然の摂理なのかもしれない、という感慨が述べられている。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

阿波の土柱は、侵食が進行中の地形であり、脆い部分が崩落し、風化に強い部分が柱状に残っている。柱の先端には礫が見られ、崩落箇所にも礫が転がっている。吉野川北岸に位置し、南岸の大歩危(三波川変成帯)とは地質が異なり、堆積岩で構成されている。土柱の形成過程は、礫を含む堆積物が風雨に晒され、浸食の差によって柱状の地形が生まれたと考えられる。周辺の地質図を見ると、南北で地質が明確に異なり、興味深い。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

大歩危の礫岩に注目。礫岩とは様々な石が堆積し固まった岩石。写真の礫岩中には緑色の石が含まれており、これは礫岩形成以前に緑色岩が存在したことを示す。つまり、緑色の石の元の物質が堆積・変成し緑色岩となり、それが割れて再び堆積、礫岩の一部となった。このことから、緑色岩の形成は礫岩形成よりも古い時期に起こったと考えられる。大歩危では下流に行くほど緑色の岩が目立つため、緑色岩の形成と地域的な地質変化の関係も示唆される。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

緑泥石を含む緑泥片岩が吉野川に多く存在する理由を探るため、著者は大歩危下流の川辺を調査。安全な場所を地元住民の行動から判断し、川原の石を観察した。扁平な緑色の石が多く、図鑑を参考に緑泥片岩を特定。顕微鏡で確認すると緑色で、緑泥石に加え黄緑色の緑廉石も含む可能性が高いことがわかった。また、窪みのある石も見つかり、粘土鉱物である緑泥石が水に溶けやすく風化しやすい性質から、窪みが形成されたと推測。このことから、緑泥石が川の水に溶け込み、下流の土壌形成に影響を与えている可能性を示唆している。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

畑の土壌が作物に適した状態になると、ハコベ、ナズナ、ホトケノザといった特定の草が生えやすくなる。強靭なヤブガラシが消え、これらの草が繁茂するのはなぜか。除草剤耐性でも発芽の速さでも説明がつかない。何か別の理由があるはずだが、それはナズナには当てはまらないようだ。用水路脇の隙間に生えるナズナを観察すると、根元にコケが生えている。コケが作った土壌にナズナの種が落ちたのが繁茂の理由だろうか?この謎について、思い浮かぶことがあるが、それは次回以降に持ち越す。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

高槻の摂津峡公園には、巨岩とホルンフェルスが見られる渓谷がある。巨岩の下に堆積した砂地の水際に、増水すれば水没すると思われる緑色の植物が生えていた。葉は厚く光沢があり、クチクラ層が発達しているように見えた。この植物は他の場所でも見かけるが、水際以外でも同様の特徴を持つのかは確認していない。著者は、なぜこの植物が水没しやすい場所に生えているのか、疑問に思いながら帰路についた。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

枕状溶岩の隙間にはゼオライトが充填されていることが多い。海底火山で急速に冷え固まった玄武岩質の枕状溶岩は、扇状のブロックが積み重なるため空隙ができ、そこに熱水が入り込みゼオライトが生成される。緑色岩(主成分は緑泥石)に分類される枕状溶岩は、表面が白く見える部分があり、これがゼオライトの可能性がある。また、緑色岩周辺の黒くフカフカした土は、ベントナイト、ゼオライト、腐植の組み合わせで形成されたと推測される。著者は専門知識が増えることで視野が広がる一方、初心の発想力を失うジレンマを感じている。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

粘土鉱物を肥料として活用する目的は腐植蓄積だが、粘土鉱物と腐植の繋がりは疑問が残る。2:1型粘土鉱物は正電荷が少ないため、有機物とのイオン結合による蓄積モデルでは説明が不十分。しかし、現実には2:1型粘土鉱物投入で土壌改良効果が見られる。これはAl由来の正電荷以外の結合機構を示唆する。ヒントとして、カオリン鉱物と酢酸カリウムの水素結合、スメクタイトとアルキルアンモニウムの正電荷による結合が挙げられる。腐植蓄積にはこれら以外のメカニズムが関与していると考えられ、特定の肥料と現象がその鍵を握る可能性がある。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

ゼオライトは、沸石とも呼ばれる多孔質のアルミノケイ酸塩鉱物で、粘土鉱物のように扱われるが粘土鉱物ではない。凝灰岩などの火山岩が地中に埋没し、100℃程度の熱水と反応することで生成される。イオン交換性や吸着性を持つ。記事では、凝灰岩が熱水変質によってゼオライトや粘土鉱物などに変化する過程が解説され、同じ火山灰でも生成環境によって異なる鉱物が形成されることが示されている。ベントナイト系粘土鉱物肥料の原料である緑色凝灰岩とゼオライトの関連性にも触れられている。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

緑泥石は2:1型粘土鉱物だが、層間物質のためCECは低い。しかし風化と有機酸でスメクタイト状になり、CECが向上する。ベントナイト(モンモリロナイト)は緑泥石を含みCECが低く見られがちだが、海底由来でカリウムやマグネシウムを含む。緑泥石のCEC向上と合わせ、ミネラル供給源として優れている。カリウムは作物生育に重要で、ベントナイトは自然な補給を可能にする。また、緑泥石の緩やかなCEC上昇は連作土壌にも適している。ゼオライトより劣るとされるベントナイトだが、水溶性ケイ酸供給や倒伏軽減効果も期待できる。つまり、緑泥石を含むベントナイトはミネラル豊富な土壌改良材として有望である。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

この記事では、粘土鉱物の生成過程、特に続成作用に着目しています。海底で風化した鉱物は海底に堆積し、海のプレートの移動に伴って海溝付近で圧力を受けることで続成作用が起こります。この作用により、堆積物中の水分が反応に関与したり、熱水変質が起こったりすることで、スメクタイト、緑泥石、イライト、混合層鉱物といった2:1型の粘土鉱物が生成されます。これらの粘土鉱物は粘土鉱物系の肥料の成分として重要であり、この記事は肥料検討に必要な知識を提供することを目的としています。海底風化は陸上風化とは異なり、海水中のミネラルイオンや硫酸イオンが関与し、隆起後の風化にも影響を与えます。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

本記事は、粘土鉱物生成の場として「海底風化」を深掘りします。陸上の風化作用が広範囲で粘土を生成する一方、海底風化は海水や底生生物の作用で岩石や堆積物が変化する現象で、陸上とは異なる特性を持ちます。筆者は大阪層群の海成粘土層の観察を例に、海底の粘土が海水からカリウム、マグネシウム、硫酸イオン(硫化鉄)を取り込むことを解説。海底で形成された粘土が隆起して空気に触れると、硫化鉄の反応で粘土層が酸性化し、蓄積したミネラルが溶脱される可能性を示唆。この知見が粘土鉱物系肥料の理解に重要であると結論付けています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

粘土鉱物は、岩石の風化によって生成される微粒で層状の珪酸塩鉱物です。風化には、物理的な破砕と、水や酸との化学反応による変質があります。カリ長石がカオリンに変化する過程は、化学的風化の例です。鉱物の風化しやすさは種類によって異なり、一般的に塩基性の強い火山岩ほど風化しやすいです。同じ珪酸含有量でも、急速に冷えて固まった火山岩は、深成岩より風化しやすい石基を多く含みます。そのため、玄武岩のような火山岩は斑れい岩のような深成岩よりも風化しやすく、結果として異なる種類の粘土鉱物が生成されます。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

石灰性暗赤色土を理解するために、石灰岩の成り立ちから考察している。石灰岩はサンゴ礁の遺骸が堆積して形成されるが、海底のプレートテクトニクスによる地層の堆積順序を踏まえると、玄武岩質の火成岩層の上に形成される。滋賀県醒ヶ井宿や山口県秋吉台など、石灰岩地域周辺に玄武岩が存在することはこの堆積順序と一致する。つまり、石灰性暗赤色土は石灰岩だけでなく、周辺の玄武岩の影響も受けていると考えられる。玄武岩の影響は土壌の赤色や粘土質を説明する要素となる。暗赤色土に見られる色の違い(赤~黄)は玄武岩質成分の量の差と推測できる。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

石灰岩は炭酸カルシウムを主成分とする堆積岩で、その成り立ちは遠い海と深く関わっている。陸から運ばれた堆積物が続成作用で固まる過程で、石灰岩も形成されるが、主成分である炭酸カルシウムの由来は陸起源ではない。実は、サンゴなどの生物の遺骸が遠方の海で堆積し、長い年月をかけて地殻変動により陸地へと現れることで、石灰岩が形成される。つまり、現在の日本の石灰岩は、かつてハワイのような温暖な海で形成されたサンゴ礁の名残である。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

中国西部の赤色粘土質の土壌で、石灰過剰という分析結果から、石灰性暗赤色土での栽培について考察されている。石灰岩の風化によって生成されるこの土壌は、日本では珍しく、大陸で多く見られる。石灰岩は炭酸カルシウムが主成分で、pH調整に用いる石灰質肥料と同じ成分だが、過剰施用は有害となる。醒ヶ井宿の居醒の清水のような石灰岩地域での知見を活かし、中国の土壌で多様な作物を育てる方法を探る。具体的には、石灰岩土壌の性質を理解し、適切な作物選択、土壌改良、水管理などを検討する必要がある。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

枚岡公園で風化した斑れい岩の露頭の下に堆積した灰色の土を観察し、京都北部の舞鶴の土壌構成を想起した。舞鶴は山々が斑れい岩質だが、予想に反し黒ボク土は見られない。斑れい岩は苦鉄質で粘性が低いため、風化後には腐植が蓄積し黒ボク土が形成されやすいと予想していた。しかし、枚岡公園の観察結果と同様、舞鶴でも黒ボク土は存在せず、粘性の低い深成岩=腐植蓄積とは単純に結びつかないことが示唆された。このことから、土壌形成には岩石の種類だけでなく、マグマの冷却過程も影響すると推測し、粘土鉱物の理解を深めることで土壌予測の精度向上に繋がるとしている。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

生駒山で風化した斑れい岩の露頭を観察した結果、露頭の下に堆積した土は灰色だった。観察者は赤い土を想像していたが、実際は異なっていた。露頭自体は灰色っぽいが、部分的に鉄分の影響で赤く風化した箇所も見られた。このことから、斑れい岩が風化しても有機物は蓄積されにくいと推測された。この発見は、筆者が抱いていたある疑問の解決につながるという。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

ワインの熟成は、ブドウの成分、醸造方法、環境など様々な要素が複雑に絡み合い、時間の経過とともに変化する動的なプロセスです。熟成中に起こる化学反応により、色、香り、味わいが変化します。例えば、アントシアニンやタンニンなどのポリフェノールが重合し、色が変化したり、渋みが mellow になります。また、エステルやアセタールなどの香気成分が生成され、複雑な香りが生まれます。適切な温度、湿度、光の管理が重要であり、熟成期間はワインの種類やヴィンテージによって異なります。熟成により、ワインはより複雑で深みのある味わいを獲得します。しかし、全てのワインが熟成に適しているわけではなく、ピークを過ぎると品質は劣化します。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

長崎県の一部地域では、赤土の客土が頻繁に行われている。客土に使われている土壌は、島原地域に分布する暗赤色土である。暗赤色土は、塩基性の強い岩石が風化した土壌で、有機物含量が低く、粘土含量が高く、有効土層が浅い。塩基性暗赤色土は、玄武岩質岩石の風化物でミネラルが豊富である。酸性暗赤色土は、塩基性暗赤色土からミネラルが溶脱したもの。いずれも粘土質が良好で、腐植と相性が良く、黒ボク土へと変化していく過程にあると考えられる。そのため、客土材として有効で、実際に赤土客土した地域では土壌が改善している。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

水無瀬神宮の「離宮の水」は、大阪で唯一の名水百選に選ばれた中硬水である。古くから茶の湯や生活用水に使われ、水無瀬離宮の庭園にも利用されてきた。環境省のサイトによると、水温は年間を通して14~16℃で安定しており、豊富な水量を誇る。水質はカルシウムやマグネシウムの含有量が多く、硬度はおよそ100~150mg/L。後醍醐天皇ゆかりの水無瀬神宮の手水舎で自由に飲むことができ、まろやかな口当たりとわずかな苦味が特徴。周辺は水源涵養林として保護され、豊かな自然環境が水質を守っている。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

夜久野高原の宝山火口付近では、独特の赤い土壌が見られる。これは、宝山が鉄分を多く含む火山岩で構成されているためである。風化・浸食によって岩石中の鉄分が酸化し、赤土が形成された。この赤い土は、粘土質で水はけが悪く、植物の生育には適さない。周辺の土壌は黒色だが、これは植物の腐植によるもので、火山灰土壌に腐植が混じった場合に黒くなる。宝山の赤土は、この腐植の影響が少ないため、鉄分の赤色が強く現れている。対照的に、火口から少し離れた場所では、火山灰土壌に腐植が混じることで黒土となっている。このことから、土壌の色は、母岩の種類と腐植の含有量によって変化することがわかる。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

曽爾高原の土壌を理解するため、地形に着目する。曽爾高原は室生火山群に属し、倶留尊山や屏風岩といった柱状節理が見られる。屏風岩は流紋岩質溶結凝灰岩で、倶留尊山も同様の組成と推測される。つまり、ススキが生える土壌は流紋岩質岩石の影響を受けている可能性が高い。さらに、曽爾村の地質は花崗岩や片麻岩を基盤に、室生火山群の溶岩・火山灰が堆積し、浸食によって深い谷が形成された。しかし、曽爾高原の独特な地形の成因は未解明である。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

岩石が土壌に変化する過程は、鉱物の風化と植物の死骸の分解によって起こる。鉱物は、水や酸素、二酸化炭素などと反応し、化学的に組成が変化して風化する。物理的な風化は、温度変化や氷の凍結・融解などによって岩石が砕ける現象である。植物の死骸は微生物によって分解され、腐植と呼ばれる有機物を生成する。腐植は土壌に養分を供給し、保水性や通気性を向上させる役割を持つ。これらの風化生成物と腐植が混ざり合うことで、植物の生育に適した土壌が形成される。風化と分解は時間をかけて進行し、様々な要因が複雑に絡み合って土壌の性質を決定づける。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

高温のシリケイトメルト(溶けたケイ酸塩)中では、水は水酸基(OH)や分子水として存在し、ケイ素周りのM-O-M構造と反応する。具体的には、H₂O + M-O-M ⇔ 2M-OH の反応式で表され、水は網目形成イオン(Si, Al)と反応し、OH基を形成する。これは、熱水変質作用で鉱物にOH基が付与される現象と類似している。つまり、温度は大きく異なるが、シリケイトメルトと堆積した珪酸塩鉱物における水の反応には共通点があると考えられる。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

凝灰岩が地下深くに埋没し、熱水変質作用を受けることで粘土鉱物が生成される。熱源の深さや熱水の流動性、水素イオン濃度、温度などが生成される粘土鉱物の種類(スメクタイト、沸石など)に影響する。山陰地方で産出される沸石凝灰岩は土壌改良材として利用される。モンモリロナイトや沸石は、凝灰岩が熱水変質作用を受けた後、地質学的イベントで隆起し地表に出現することで採掘可能になる。これらの粘土鉱物を土壌に投入すると、非アロフェン質の黒ボク土へと変化する可能性がある。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

長野県栄村の小滝集落訪問をきっかけに、苗場山麓ジオパークのガイドブックを入手。ガイドブックによると、栄村南東の新潟県津南町結東に苗場山麓最古の地層とグリーンタフ(緑色凝灰岩)が存在するとのこと。結東は現在海から離れているが、太古の昔は海の近くだったためグリーンタフが形成されたと推測される。結東層は安山岩や玄武岩などが変質した緑色凝灰岩から成る。著者は兵庫県竹野海岸で見た鮮やかな緑色のグリーンタフを思い出し、結東のグリーンタフも同様のものか興味を持ち、現地訪問を計画している。信濃川北側はかつて海だったという情報にも触れ、日本列島の形成過程との関連を示唆している。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

大気中の二酸化炭素削減のため、生石灰を海水に投入し炭酸水素カルシウムを生成するアイデアがある。これは鍾乳洞形成の原理と類似している。一方、農業利用後の牡蠣殻を海に還元する構想も提示。石灰製品のコストや土壌中和によるCO2発生を削減し、海洋酸性化を抑制する狙いがある。懸念される海底への貝殻堆積の影響については、絶滅危惧種ホソエガサの生育環境に着目。貝殻不足や水質変化が絶滅危惧の要因ならば、貝殻還元は有効な対策となる可能性がある。しかし、既に悪影響が出ている可能性も考慮すべきである。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

梅雨の湿気の多い時期は、落ち葉やコケが堆積し、キノコの成長に適した環境を提供します。キノコの菌糸は有機物を分解し、土壌の肥沃度に貢献します。また、コケは水分を保持することで、キノコの成長を促進します。

キノコの菌糸は土壌中を広く張り巡り、植物の根と共生して養分を交換します。この共生関係は、植物の成長と土壌の健康に不可欠です。キノコは、土壌中の有機物を分解し、植物が利用しやすい栄養素に変換します。さらに、キノコ菌糸は土壌構造を改善し、保水性を高めます。

したがって、梅雨時期に土壌でキノコが大量に発生することは、土壌の肥沃度と健康に良い影響を与えることを示しています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

ワインの熟成では、ポリフェノールが酸素により重合し、適度に変質する。このプロセスは土の形成の制限と見なせる。土壌では、腐植酸の重合と定着には酸素が必要で、これが土壌の排水性の確保を重要にする。

同様に、水中に堆積する腐植酸も山で形成されたもので、酸素がその形成に関与していると考えられる。粘土鉱物は形成された腐植酸を捕捉し、土壌を形成する。これらはすべて、酸素が腐植酸の形成と土壌形成に不可欠であることを示唆している。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

水田の水が濁ったままとなる原因を調査した結果、水溶性肥料の溶解が原因ではないことが判明した。

この水田は畑作から転換されており、連作による土壌の劣化が懸念される。劣化により締まりやすくなった土壌は、水溶性肥料の流出を防ぎ、細かな土壌粒子が浮遊し続ける可能性がある。

さらに、栄養塩が豊富な入水直後には藻類が急増することがあるが、今回のケースでは濁りが一過性のものではなかった。よって、藻類の増殖も濁りの原因ではないと推測される。

したがって、濁りの要因としては、沈殿しない浮遊物が考えられる。今後、その物質の特定と対策を検討することが必要である。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

篠山川の恐竜化石発掘地周辺では、堆積岩に貫入した流紋岩脈を観察できる。川の両岸に白い岩脈が露出しており、元々は繋がっていたものが川の侵食作用で分断されたと考えられる。流紋岩は硬いため周囲より侵食されにくく、壁状に残存している。この様子は教科書で学ぶ地学の知識をリアルに体感できる貴重な事例であり、発掘現場周辺の観察の面白さを示している。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

丹波篠山の恐竜化石発掘地周辺の地質について調査した。発掘地は流紋岩質の山を侵食する川の堆積物にあり、白亜紀後期の有馬層群に属する。約9km離れた場所には、7千万年前の火山噴火による流紋岩にできた噴気孔化石が存在する。発掘地の東側は2億5000万年前より古い付加体で、その上に火山噴出物が覆っている構造が確認できた。これは篠山層群が古生代ペルム紀から中生代ジュラ紀の基盤岩類を覆うという地域の地質構造と一致する。これらの情報から、周辺の地層観察で新たな発見が期待できる。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

兵庫県丹波篠山市の川代恐竜街道では、2000年代中盤に大型草食恐竜「丹波竜」の化石が発掘された。この地域は現在も発展段階にあり、恐竜だけでなく地質や植物についても学べる貴重な場所となっている。下滝駅から東へ1.5kmの地点には発掘場所があり、近くには丹波竜の里公園がある。化石発掘地点周辺では、礫岩、砂岩、泥岩と流紋岩質凝灰岩の薄層、そして逆断層を観察できるなど、地質学的に貴重なフィールドとなっている。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

京都市では、ネギの連作で疲弊した畑を回復させるため、一時的に水田にして稲作を行う慣習がある。水田化は、ミネラル供給や土壌粒子の変化だけでなく、肥料分の排出効果も期待されている。しかし、単なる肥料分の排出よりも重要な効果として、養分の形態変化が考えられる。

水田では、牛糞堆肥由来の窒素、リン酸、カルシウムが蓄積する。リン酸は緑藻の繁茂を促し、それを餌とするカブトエビやタニシが増殖する。これらの生物は、殻形成にカルシウムを利用し、有機物を摂取することで、水溶性無機養分を有機物に変換して堆積させる。水田から排出されるカブトエビやタニシは、カルシウムを畑の外へ運び出す役割も果たす。

つまり、水田化は養分を洗い流すのではなく、有機物として土壌に固定化することで、連作障害を軽減していると考えられる。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

かつて京都南部に存在した広大な巨椋池は、干拓事業により姿を消し、現在は農地となっている。宇治川は残るものの、池の面影はほとんどない。Wikipediaには、京都競馬場の池が名残だとする記述もある。

巨椋池南西部の干拓地を訪れ土壌を観察したところ、石英のような小石を含む砂質土であった。これは、干拓により山から運ばれた風化しにくい土砂が堆積したためと考えられる。鳥取砂丘で見られた花崗岩質の砂と同様に、干拓地の土壌の特徴を示す一例と言えるだろう。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

佐賀平野の麦畑の広がりから、麦作に適した土壌なのか考察している。平野は元々は海で、干拓により陸地化された歴史を持つ。縄文海進期には海抜が高く、吉野ヶ里遺跡の存在からも海が近かったことが推測される。筑後川による土砂堆積で形成された平野の土壌は、風化しにくい岩石由来で、栽培には不利な可能性がある。鳥取砂丘の例を挙げ、砂地でも大麦は育つことから、佐賀平野でも他の作物が育ちにくい環境下で、高カロリーな大麦が選ばれたのではないかと推測している。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

紀伊半島南部の熊野灘沿岸には、付加体と海底火山の痕跡が見られる。付加体はプレートの沈み込みによって海洋プレート上の堆積物が陸側に押し付けられ、陸側のプレートに付加したもの。牟婁層群と呼ばれる地層は、砂岩や泥岩の層に玄武岩やチャートなどの岩塊が含まれており、典型的な付加体である。また、これらの地層には枕状溶岩や水中火山砕屑岩も含まれており、海底火山の噴火活動があったことを示している。特に、白浜町の海岸では、枕状溶岩が露出しており、海底火山の噴火の様子を鮮やかに物語っている。これらのことから、熊野灘沿岸地域は、かつて活発な海底火山活動があった海域だったことがわかる。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

摂津峡のホルンフェルスについての記事です。著者は大阪市立自然史博物館のガイドを参考に摂津峡を探索し、砂岩と泥岩がホルンフェルス化している様子を観察しました。ホルンフェルスは熱変成作用によって硬くなった岩石で、ゴツゴツとした岩肌が特徴です。比叡山のホルンフェルスと同様に風化しにくいため、摂津峡の独特の渓谷地形形成に影響を与えていると考察しています。地質図で確認すると、ホルンフェルス化した堆積岩は、花崗岩とチャートに挟まれており、これらの硬い岩石が川の浸食に抵抗し、狭い渓谷ができたと考えられます。以前の考察よりも一歩進んだ理解に至ったと述べています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

大阪に引っ越してきた著者は、大阪市立自然史博物館の「大阪の地質 見どころガイド」を参考に、高槻の原大橋付近を訪れた。そこは超丹波帯・丹波帯のメランジュとして紹介されている。丹波帯は大阪北摂や京都、滋賀を含む地域で、超丹波帯はその上位にあたる。 原大橋付近では、泥岩の中に砂岩のブロックが混在する様子が観察でき、これはジュラ紀に形成されたメランジュと考えられている。 著者は以前訪れた摂津峡と本山寺周辺も、ガイドブックで紹介された地質スポットであることに触れている。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

山の鉄分が川を経て海へ運ばれる過程を解説した記事です。山にある岩石は風化によって鉄分が溶け出し、川に流れ込みます。川底の砂や泥に鉄分は吸着され、一部は海まで運ばれます。海に到達した鉄分は、植物プランクトンの成長に不可欠な栄養素となります。しかし、現代の河川はダムや護岸工事によって鉄分の移動が阻害され、海への供給量が減少しています。鉄分不足は植物プランクトンの減少を招き、地球規模の二酸化炭素吸収量の低下につながる可能性があります。記事では、自然の鉄循環の重要性と人間活動による影響について警鐘を鳴らしています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

摂津峡の河原で、砂利の堆積地における植物の分布に疑問を持った筆者は、岩陰にスギナなどのシダ植物が集中していることを発見する。スギナは劣悪な土壌を好むイメージがある一方、日陰を好むイメージはない。日当たりの良い砂利地で繁殖していないのは何故か。土壌の組成、特に微量要素の不足が影響しているのではないかと推測している。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

仕事で諫早市を訪れ、諫早公園の眼鏡橋を見学。橋を渡った先には露頭があり、700万年前からの火山岩屑なだれの堆積物と判明。地衣類や苔で風化した白い粒子と黒い腐植が露出し、脆く崩れやすい凝灰岩の可能性を考察。木の根が岩に入り込んでいる様子から、風化のしやすさが木の生育に影響を与えていると推測。諫早公園は眼鏡橋だけでなく、国指定天然記念物の暖地性樹叢もあり、樹木の生育と地質の関連性を示唆する興味深い場所だった。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

家畜糞堆肥の過剰施用は、秀品率低下や農薬使用量増加につながり、結果的に肥料代削減効果を上回る損失をもたらす。多くの農家が家畜糞堆肥を多用し、土壌劣化を引き起こしている。硝酸態窒素過剰は土壌pHを低下させ、カリウム欠乏、根の弱化、肥料吸収阻害を招く。さらに、硝酸態窒素は発根を阻害し、土壌水分や肥料分の吸収量を低下させる。結果として、微量要素の吸収阻害による作物栄養価の低下も懸念される。家畜糞堆肥は有機質肥料と誤解されがちだが、過剰施用は土壌環境悪化の大きな要因となる。家畜糞の増加は深刻な問題であり、栽培と畜産が連携し、食と健康を見直す必要がある。牛乳は栄養価が高いが、その副産物である家畜糞の処理は適切に行われなければならない。医療費増加抑制のためにも、家畜糞堆肥の施用量を見直すべきである。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

2月下旬、コートが暑く感じる日差しの中、落ち葉の上にタンポポの綿毛を見つけた。秋に結実した種であれば、強風で飛ばされているはずなので、最近結実した可能性が高い。だとすれば、冬の寒さの中で種子を形成したことになる。セイヨウタンポポは受粉不要で季節を問わず結実できるため、この綿毛もセイヨウタンポポだろう。萼が反り返っている点からもそれが推測される。2月にタンポポの綿毛を見ることで、改めてセイヨウタンポポの生命力の強さを感じた。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

高槻樫田温泉が2018年の台風21号の被害により休館。温泉自体は無事だったが、木質バイオマス燃料「ペレット」を生産するための周辺林が被災し、運営継続が困難になった。環境に配慮した運営を行っていた同施設の閉鎖は、大型化する台風被害への対策の必要性と、自然と調和した持続可能な社会の重要性を改めて示すものとなった。温泉成分や周辺地質への言及を通し、筆者は環境問題への関心の高さを示している。樫田温泉周辺は植物観察にも適した場所で、筆者にとって思い入れのある場所であったことが伺える。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

海中の微細藻類は陸上の植物に匹敵するほどの光合成を行い、食物連鎖の基盤を形成する。陸と異なるのは、食物連鎖で発生する有機物の一部が海底に沈降することだ。これらの有機物は深海生物の餌となるが、その糞も更に深層へと沈み、最終的にはアーキアによってメタンに変換され、メタンハイドレートとなる。つまり、藻類の光合成産物は炭素を深海に隔離する役割を果たしている。人間による二酸化炭素排出がなければ、このメカニズムによって大気中の酸素は増加していく可能性がある。そして、藻類の成長には鉄分も重要な要素となる。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

記事はシダ植物の観察を通して、太古の地球環境、特に石炭紀の巨大シダ繁栄と大量の石炭形成について考察している。現代のシダの根元構造を観察し、リグニン質の塊から葉が伸び、枯れた葉が堆積することで塊が成長していく様子を記述。石炭紀にはリグニンを分解する生物が存在せず、巨大シダの遺骸が分解されずに堆積し、石炭になったと推測。当時の土壌は現代とは異なり、リグニンの分解がないため形成されていなかった可能性にも言及。さらに、P/T境界における大量絶滅と酸素濃度の関係、恐竜誕生への影響にも触れ、スギナの強靭さを太古の環境の名残と結びつけて考察している。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

池の縁に落ち葉が堆積し、湿地が形成される様子が観察されています。落ち葉の堆積により、イネ科やアブラナ科の植物が生育できる環境が新たに作られています。池は土砂や落ち葉、植物の堆積により徐々に埋まり、上流の川は流れを変えていきます。湿地では、植物の死骸が嫌気的環境下で分解されにくく、炭素が土壌に蓄積されます。これは、大気中の二酸化炭素の減少に寄与していると考えられます。つまり、川や池の存在は炭素固定の観点から重要です。関連として、山の鉄分が川から海へ運ばれる過程や、植物の根への酸素供給機構についても触れられています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

雨と川の作用により、陸上の有機物が海底へ運ばれる過程を説明します。雨は地表の枯れ葉や土壌を洗い流し、川へと運びます。川はさらにこれらの有機物を下流へ運び、最終的に海へと到達させます。これらの有機物は、河口付近で堆積したり、海流に乗って遠くまで運ばれたりします。海底に堆積した有機物は、バクテリアなどによって分解され、海洋生態系の重要な栄養源となります。また、堆積物が積み重なって岩石になる過程でも、有機物は重要な役割を果たします。このように、雨と川は陸と海をつなぎ、地球上の物質循環を駆動する重要な役割を担っています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

近所の溜池近くの湿った場所で、美しいコケを発見した。ハイゴケと思われるそのコケは、肉眼では気づかない美しさを秘めていた。カメラで拡大してみると、透き通るような緑の葉が鮮明に映り、自然が生み出した芸術のような光景が広がっていた。コケの魅力に引き込まれる人の気持ちが理解できた瞬間だった。以前の記事で紹介した「コケを理解するには霧吹き」という言葉を思い出し、改めてコケの観察の面白さを実感した。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

公園の木の根元に、掃き集められることなく落ち葉が堆積している様子が観察されています。風によって、木の自身のものだけでなく、周囲の様々な種類の落ち葉や砂埃も集まり、根の間に溜まっていきます。これらの落ち葉は、やがて土へと変わっていくと考えられます。まるで木が、自らの成長に必要な土を、根元に自ら作り出しているように見える、という観察者の感想が述べられています。さらに、関連する記事へのリンクが示されており、土壌生成のメカニズムや、清掃活動の影響について考察が深められています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

11月中旬でも河川敷の草は青々と茂り、水際でも背丈が高い。冷たい川の水にも関わらず、豊かな養分が水に溶けているためか、草は旺盛に生育している。根の熱が川の冷たさに勝っている可能性も考えられる。

同じ石が堆積した場所でも、河川敷の旺盛な植物の生育を見ると、川には生命力が秘められていると感じる。以前にも同様の観察を記録したように、毎年この生命力に感銘を受けている。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

サナギタケを利用した鱗翅目害虫対策を検討する中で、その生態、特に発生条件を調べている。サナギタケは地生型で、地上の宿主、落葉下、地中の宿主から発生する。冬虫夏草全般の発生条件として、雑木林や自然林の沢や池周辺など湿度が高い場所が挙げられる。下草が密生する場所は不向き。多くの冬虫夏草は落ち葉の堆積した場所や苔の間から発生し、地中湿度と空中湿度が重要らしい。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

小さな池の中央に生えるヒエのような草に着目し、その生命力と周囲の環境について考察している。水中で根付く強さに感銘を受け、競合する草がない理由を除草ではなく自然の摂理だと推測する。落ち葉の堆積状況から、人為的な管理はされていないと判断し、将来的には湿地、そして泥炭土へと変化していく過程を想像している。池の中央の草から、自然の遷移という壮大な時間の流れを感じ取っている。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

コケ植物は、特殊な細胞壁や生理活性物質により、高効率に金属を吸収・蓄積する能力を持つ。この性質を利用し、重金属で汚染された土壌や水質の浄化に役立てる技術が開発されている。コケは、他の植物と比べて環境への適応力が高く、生育速度も速いため、低コストで環境修復が可能となる。また、特定の金属を選択的に吸収するコケの種類も存在し、資源回収への応用も期待されている。さらに、遺伝子組換え技術を用いて金属吸収能力を向上させたコケの開発も進められており、今後の更なる発展が期待される。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

福井県恐竜博物館近くにある「神谷の水」は、700m先の山の中腹から湧き出た水を引いている。水はあっさりとして飲みやすい。水源周辺の地質は、粘性の低い安山岩・玄武岩質の火成岩で構成されている。この地質が水のおいしさにどのように影響しているかは不明だが、一つの特徴として記憶にとどめておく。

「台風でも倒伏しないイネ」に関する記述は見つかりませんでした。そのため、要約できません。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

福井県勝山市の樫ヶ壁は、岩屑なだれ堆積物を九頭竜川が侵食してできた高さ50m、長さ1.2kmの河岸段丘です。かつて川だった場所が隆起し、現在の川は低い位置を流れています。樫ヶ壁中央には小さな滝があり、現在も侵食が進行中です。川の侵食力は、岐阜県飛騨小坂の溶岩流地形「巌立」を分断した例にも見られるように、火山活動が生み出した地形をも変えるほどの力強さを持っています。樫ヶ壁は、川と火山の相互作用が生んだダイナミックな地形の一例です。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

福井県勝山市の六呂師高原にある池ケ原湿原を訪れた著者は、その成り立ちが地すべりによってできた凹地に湧き水が溜まったものだと知る。以前訪れた大矢谷白山神社の巨岩と同様に、この湿原も経ヶ岳火山の山体崩壊に由来する。牧草地が広がる高原に突如現れる湿地帯は、遷移によっていずれは消失する運命にあるが、現在は保存のために人の手が入っている。このことから、著者は湿原がやがて泥炭土へと変化していく過程を身近に感じることができた。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

福井県勝山市にある恐竜渓谷ふくい勝山ジオパークの大矢谷白山神社には、巨大な岩塊が存在する。これは、約5km離れた山頂から山体崩壊による岩屑なだれで運ばれてきた安山岩・玄武岩類である。周辺の土壌は黒ボク土ではないが、山を下ると黒ボク土も見られる。神社手前の道路沿いには、岩屑雪崩堆積物の分布を示した看板がある。勝山ジオパークは恐竜化石の発掘地として有名だが、火山活動による山体崩壊地形も特徴の一つである。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

近所の水田で水入れが始まり、それに伴い水路の環境が大きく変化。これまで土が堆積し草が繁茂していた場所は一転して水没し、草たちの生存が危ぶまれている状況です。地域全体の入水が終わるまで水が引くことはなく、多くの植物がその住処を失う危機に直面しています。しかし、厳しい環境の中でも、画面中央のシバは水に浮き、葉の一部を水面に出してたくましく生き残ろうとしている様子が伺えます。この出来事は、自然の営みによる環境変化と、それに適応し力強く生き抜こうとする植物たちの生命力の強さを改めて印象付けるものとなりました。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

道路や公園の清掃で集められた落ち葉や刈草は、現状では焼却・埋め立てされています。筆者は、これらの落ち葉を土に還せる場所が町にあれば良いと提案しますが、住宅地化や管理、コスト面での困難を指摘。手軽で安価に思える焼却処分は、二酸化炭素排出による温室効果ガス増加という環境負荷をもたらし、将来的な「しっぺ返し」を懸念しています。経済的効率を追求すると環境負荷が増大するという、効率と環境の両立の難しさに直面している現状を訴える記事です。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

粘土鉱物肥料に含まれる黒っぽい砂の正体について考察している。火山灰由来の粘土鉱物肥料に着目し、火山灰に含まれる黒っぽい鉱物として角閃石と輝石を候補に挙げ、特に角閃石について詳しく分析。角閃石は風化によってバーミキュライト、さらにカオリナイトへと変成する。バーミキュライトは保肥力が高い粘土鉱物である一方、カオリナイトは保肥力が低い。角閃石の中心部はバーミキュライト、表面はカオリナイトに変成するという研究結果から、風化の進行度合いによる変化が示唆される。角閃石肥料が植物によって利用され、変成した鉱物に腐植が取り込まれると良質な土壌が形成される可能性があるが、実現可能性は不明。また、黒い砂が本当に角閃石であるかは断定していないものの、有色鉱物であればミネラル供給源となるため、肥料としての価値は高いと推測している。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

京都府福知山市のP/T境界露頭は、古生代ペルム紀と中生代三畳紀の境を示し、地球史上最大の大量絶滅(海中無酸素化が主因)前後の地層が連続。ペルム紀の放散虫から三畳紀のコノドントへの化石変化、灰色から黒色頁岩への堆積物変化から、当時の海洋無酸素状態を読み解けます。海洋プレート由来の日本列島に海生生物の痕跡が残る理由も説明。過去の大量絶滅を現代のメタンハイドレートやCO2問題と重ね、環境保全の重要性を示唆します。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

ペルム紀末から三畳紀初期にかけて、海洋無酸素事変と呼ばれる現象が起きた。石炭紀に大気中の酸素濃度が上昇したが、リグニン分解生物の出現で酸素濃度は低下したものの、石炭の埋蔵により地球全体では酸素は多かったはずだった。しかし、活発な火山活動により、メタンハイドレートを含む堆積岩が溶解し、大量の炭素が放出。地球全体で酸素濃度が急減し、二酸化炭素濃度が急増した。結果、大型単弓類は絶滅したが、酸素利用効率の良い小型爬虫類は生き延び、後の恐竜繁栄に繋がる可能性を秘めていた。この火山活動とメタンハイドレートの関係は、日本科学未来館のdeep scienceでも解説されている。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

大雨は河川を通じて土壌中の有機物を海底へ運び、炭素を固定する役割を持つ。土壌中の有機物は海底の嫌気的環境でバクテリアやメタン生成アーキアによってメタンに変換される。この過程で二酸化炭素は減少し、酸素が増加する。生成されたメタンは海底の低温高圧環境下でメタンハイドレートとなる。つまり、雨は大気中の二酸化炭素濃度調整に寄与していると言える。一方、現代社会では大雨による水害が増加傾向にある。これは大気中の二酸化炭素濃度調整のための雨の役割と関連付けられる可能性があり、今後の水害増加に備えた対策が必要となる。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

恐竜の巨大化と石炭紀の酸素濃度上昇の関係について考察した記事。石炭紀にはリグニン分解生物が存在せず、植物の死骸が石炭として大量に堆積、大気中の酸素濃度が上昇した。しかし、恐竜が繁栄した中生代と石炭紀の間にはP-T境界と呼ばれる大量絶滅期があり、酸素濃度が急激に低下したとされる。そのため、恐竜の巨大化は石炭紀の高酸素濃度が直接の原因ではなく、酸素利用効率の高い種が生き残った結果の可能性が高いと推測している。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

粘土鉱物は、同型置換という現象により高い保肥力を持ちます。同型置換とは、粘土鉱物の結晶構造中で、あるイオンが別のイオンで置き換わる現象です。例えば、四価のケイ素イオンが三価のアルミニウムイオンに置き換わると、電荷のバランスが崩れ、負電荷が生じます。この負電荷が、正電荷を持つ養分(カリウム、カルシウム、マグネシウムなど)を吸着し、保持する役割を果たします。このため、粘土鉱物を多く含む土壌は保肥力が高く、植物の生育に適しています。花崗岩に含まれる長石も風化によって粘土鉱物へと変化するため、花崗岩質の土壌は保肥力を持つようになります。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

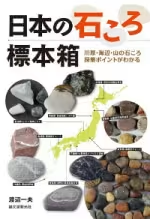

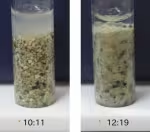

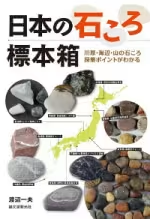

粘土鉱物を理解するために、筆者はまず「日本の石ころ標本箱」を参考に、仙台の名取川でゼオライトが採れることを知る。ゼオライトは土壌改良効果のある鉱物で、名取川上流に採掘鉱山があると記載されていた。Google Mapsで鉱山の場所を特定し、地質図を確認するも、海成堆積岩か非海成堆積岩か判別できなかった。仙台は元々は海であったことから、隆起した海成堆積岩と推測する。さらに土壌図も確認したが、特筆すべき点は見当たらなかった。これらの調査を通して、遠隔地にある鉱物の地質や土壌を特定することの難しさを実感する。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

棚倉西断層近くの山本公園の川で崖崩れを観察し、花崗岩が風化・侵食していく過程について考察した記録。崖崩れ現場は花崗岩質の深成岩地帯で、上流には丸みを帯びた花崗岩の転石が堆積していた。これは、川の流れによって角が取れ、砂や粘土が剥がれて下流に運ばれるため。この過程で石のミネラル分も水に溶け込み、下流の土壌形成に繋がる。つまり、崖崩れや石の丸まりは、土壌の起源を理解する上で重要な現象である。筆者は一年前に土壌の理解を深めるため川の上流を訪れ、今回の観察でその理解が深まったと振り返っている。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

トチノキの実はサポニンが多く含まれ毒性を持つが、デンプンが豊富で、灰汁を使ったアク抜きにより食用となる。この「灰あわせ」は、実を水に浸した後、灰汁に浸すことでサポニンを溶出させる方法。灰汁のアルカリ性がサポニンの遊離を促す。この発見により雪国での永住が可能になった。灰は植物の金属系養分の酸化物塩や炭酸塩で、水に溶かすとアルカリ性を示す。薪を燃やした残りの灰には、リグニンなど木の成分が含まれている可能性がある。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

粘土鉱物は、岩石の風化によって生成される微細な鉱物で、その種類や性質は元の岩石や風化の過程に影響される。花崗岩のような深成岩は風化しやすい性質を持つため、特に粘土鉱物の生成に大きく関わる。風化過程では、長石などの鉱物が分解され、カオリナイトやスメクタイトなどの粘土鉱物が形成される。これらの粘土鉱物は、農業や陶磁器など、様々な分野で利用されている。さらに、粘土鉱物は土壌の保水性や通気性にも影響を与え、植物の生育にも重要な役割を果たしている。粘土鉱物を理解することは、地球の物質循環や土壌の特性を理解する上で不可欠である。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

比叡山山頂付近には大きな岩が配置されているが、これは庭園用に持ち込まれたものではなく、元からあったホルンフェルスと考えられる。ホルンフェルスはマグマの熱で変成した堆積岩で、風化しにくい性質を持つ。比叡山と大文字山は、風化しやすい花崗岩部分が削られ、ホルンフェルス部分が残り形成された。つまり、ホルンフェルスは土壌の主要構成要素にはなりにくく、地形形成に影響を与える。比叡山の地質図を見ると、山頂付近は花崗岩と堆積岩(付加体)が分布しており、周辺にはチャートが多い堆積岩も存在する。これらの岩質の違いが、比叡山の地形を形成する要因となっている。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

石炭とその燃えかすを観察した著者は、石炭の成り立ちとエネルギー効率について考察している。石炭は太古の植物の遺骸が地中で変成したもので、泥炭から褐炭、瀝青炭、無煙炭へと石炭化が進むにつれ、カロリーが高くなる。石炭の高い熱量は、植物が持つリグニンという成分に由来すると考えられる。現代のバイオマス燃料研究は、木材を効率的に利用する方法を探求しているが、それは石炭の成り立ちを理解することで、木材を高速で無煙炭のような高カロリー燃料に変換する技術へのロマンを感じさせる。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

煉瓦は粘土を焼成した人工物で、主成分はケイ酸アルミニウム等を含む粘土鉱物。赤煉瓦の色は酸化鉄による。製法は、粘土を成形・乾燥後、800〜1200℃で焼成する。この高温焼成により、粘土鉱物は化学変化を起こし、硬く焼き固まる。多孔質構造で吸水性がある一方、耐火性・耐久性も備える。種類は、普通煉瓦、耐火煉瓦など用途に応じて多様。現在も建築材料として広く利用され、その歴史は古代メソポタミア文明に遡る。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

用水路脇の苔むした壁にタネツケバナが開花し、種子形成が始まっている様子が観察された。筆者は、タネツケバナは果実を作らず種子を散布する仕組みを持たないため、種子は水路に落ちて流されてしまい、種の保存に不利なのではないかと疑問を抱く。しかし、そもそもこのタネツケバナがなぜここに発芽できたのかを考えると、上流から流れてきた種子が苔に捕らえられて発芽した可能性が高い。同様に、新たに形成された種子も苔などに捕らえられれば、発芽できるかもしれないと推測している。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

鹿児島県開聞岳付近の畑は、小石が多くトラクターの摩耗が激しい。土壌は未熟黒ボク土または未熟土に分類され、20万分の1日本シームレス地質図によると、火砕流堆積物で形成されている。開聞岳周辺は特に小石が多く、離れるにつれて小石が減るため、火砕流が周辺に堆積し、火山灰が風に運ばれて広がったと推測される。土壌情報は日本土壌インベントリーで確認でき、関連する火山灰や黒ボク土の記事へのリンクも掲載されている。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

宮城県の松島は、日本三景の一つであり、典型的なリアス式海岸の地形です。多くの小島は、凝灰岩、砂岩、礫岩などの侵食されやすい堆積岩で形成されています。これらの地層が隆起した後、地震による沈降で溺れ谷に海水が入り込み、現在の多島海が形成されました。松島湾の水深が浅いのは、地震による地盤沈降の繰り返しが原因です。他のリアス式海岸も同様に、地殻変動と侵食作用によって形成されたと考えられます。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

兵庫県南あわじ市の水田土壌を観察した。白っぽい粘土質で、土壌図では低地水田土に分類される。地質図によれば、この地域は堆積物地形であり、領家変成帯に位置する。北側には花崗岩が広がり、この水田土壌は花崗岩形成時の熱影響を受けた付加体由来と考えられる。現状の知識では地質図からの詳細な土壌特性の推定は難しいが、水田ながら比較的排水性が高い環境と推測される。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

有馬温泉名物の炭酸せんべいは、小麦粉、砂糖、でんぷんなどに、温泉の炭酸冷泉を加えて焼いたもの。この炭酸冷泉は、銀泉と呼ばれる無色透明な冷泉で、単純二酸化炭素冷鉱泉に分類される。 湧出口付近では水路に茶色の沈着が見られることから、少量の鉄分も含んでいる。有馬温泉は化石海水型のため、炭酸冷泉といえども塩分濃度は高い。炭酸ガスの由来は、海洋プレートの沈み込みに伴い、石灰岩層が熱水で溶解したものと考えられている。炭酸せんべいは、この塩分と炭酸ガス、そして微量の鉄分を含んだ冷泉を用いて作られるため、独特の風味を持つと推測される。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

真冬に河川敷で発芽した草の観察記録。寒さや川の水の冷たさにも負けず成長していた草だが、1月の本格的な寒波到来後、様子が変化した。葉の色が変わり、一部は壊死しているように見える。増水で川底の汚泥を浴びた可能性もあるが、寒さの影響も大きいと考えられる。以前に増水と寒波を経験した際も同様の兆候が見られた。時期外れの発芽は、やはり成長に不利なのか、今後の観察を続けたい。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

土壌の保肥力について、石の構造と風化による影響に着目した考察。鉱物の同型置換と破壊原子価による保肥力の仕組みを説明し、大鹿村の中央構造線露頭見学で得た知見を紹介。学芸員との会話から、玄武岩質の土壌と泥岩質の土壌の特性比較、特に泥岩に含まれる太古の有機物由来の肥沃性への期待が示唆される。堆積岩である泥岩の形成過程を解説し、風化によって砂、粘土、有機物が含まれる泥岩が、土壌への有効な有機物を供給する可能性について考察している。関連として、泥炭土や客土の話題にも言及。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

早朝、川辺で砂利の堆積地を観察した。水面には変則的な模様があり、堆積側の水の流れが弱まっている部分が凍っていた。薄い氷は踏むとパリッと割れた。流れの淀みに落ち葉が溜まり、それが氷に閉じ込められていた。水流が弱まることで氷が張り、落ち葉を定着させる様子が観察できた。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

寒さ厳しい河川敷で力強く葉を展開する双子葉植物の観察記録。11月中旬の発見以来、定期的に観察を続け、新たな葉の展開を確認した。小石が流れ堆積する不安定な環境下で、3枚目、4枚目、そして次の葉も展開しつつあり、葉には毛が生え始めて寒さへの適応も見られる。しかし、大雨による流失の懸念も抱きながら、観察者はこの小さな植物の成長を見守っている。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

用水路脇の落ち葉堆積地に落ちた枝にキノコがびっしり生え、分解が進んでいる様子が観察された。湿った落ち葉はキノコの生育に適した環境を提供し、枝のリグニンを分解してフェノール性化合物を生成する。この弱酸性の化合物は落ち葉にしみ込み、下層の物質に影響を与える。用水路はコンクリート底だが、自然の森では石が存在し、これらフェノール性化合物の影響を受ける。この観察から、温泉水のアルカリ性と土壌の関係性への考察へと繋がる。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

用水路に落ち葉が堆積し、腐熟して土化しつつある様子が観察された。水の流れが穏やかな場所に堆積物が集まり、そこに草が生えることで更なる堆積を促進している。この循環により、用水路の底が徐々に埋まり、流れが緩やかになっている。堆積の初期段階も確認され、将来的には用水路全体が堆積物で覆われることが予想される。この現象は、平野の形成過程を miniature に示しており、泥炭や粘土で構成される平野土壌のイメージと合致する。泥炭土は有機質土であり、川砂を客土として用いることで土壌改良が可能となる。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

野菜加工工場では、野菜残渣の水分量管理が重要である。水分量が多いと悪臭が発生するが、90%削減すると発酵臭に変わる。工場ではボカシ肥料の原理を応用し、水分調整と堆積物の圧縮を実現している。

残渣の最終処分は焼却で、京都地域では20円/kgの費用がかかる。100kg/日の残渣が出る場合、年間焼却費用は73万円となるが、水分90%削減で10kg/日となり、年間約70万円の費用削減につながる。

残渣の堆肥化は成分の不安定さから、プロの農業経営では現実的ではないため、焼却処分が選択されている。しかし、残渣の有効利用は重要な課題であり、新たなビジネスチャンスとなる可能性を秘めている。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

飛水峡甌穴群を再訪し、甌穴とチャートを観察した。甌穴は岩が水流で削られたもので、飛水峡には約1000個存在する。赤茶色の岩肌は、以前学芸員に言及された美しいチャートと思われる。チャートは生物由来の堆積岩で、部分的に存在することもあるため、地域の土質が一様でないことを再認識した。飛騨小坂の巌立峡から下流に位置する飛水峡は、川の流れによって形成された景観が特徴。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

飛騨小坂の道の駅で、川辺の石が一定方向に傾いているのを発見。これはインブリケーションという現象で、水流によって扁平な石が最も安定する向きに並ぶことで生じる。書籍によると、インブリケーションは過去の水流方向を知る手がかりとなる。今回の観察を通して、この風景を記憶にとどめ、今後の観察の参考にしたい。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

ブログネタ探しに川を訪れた筆者は、川の端の砂利の堆積地で発芽した草を発見する。11月中旬の冷たい水際に芽吹いたロゼットと思われる草に驚き、その生命力に感嘆する。無事に冬を越せるのかと、小さな植物の未来に思いを馳せる。筆者はこの発見を「川のドラマ」と表現し、ブログネタの枯渇を救ってくれた川の恵みに感謝している。ただし、実際は先に草を見つけてから周囲を撮影し、時系列を逆にした構成で記事を作成していることを追記している。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

筆者は、高槻の本山寺周辺で海底火山由来の枕状溶岩を探す中で、緑色に変質した溶岩を発見。これは粘土鉱物の採掘に繋がるのではと考察し、土壌運搬のヒントになると考えた。次に、スランプボールと呼ばれる露頭箇所を目指し、川久保渓流の支流で傾斜した地層を確認。これは海底地すべりによって砂岩が泥の中に混じるスランプ構造であることを文献で確認した。しかし、砂岩の形状に関する記述の理解には至らず、今後の経験値蓄積と再調査を決意。付随して、衝上断層の判別方法が分からなかったことも記している。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

長野の天龍峡は花崗岩を天竜川が削ってできた渓谷だが、岐阜の飛水峡は様子が異なる。飛水峡は日本最古の石が発見された場所で、美しいチャートで知られる。しかし、地質図を見ると、飛騨川は天龍峡のように単一地質を削ったのではなく、付加体という様々な岩石の集合体を流れている。チャートは硬いが、飛騨川が特別硬い岩を削って飛水峡を作ったわけではないようだ。つまり、飛水峡の形成は天龍峡とは異なるメカニズムによる可能性があり、更なる調査が必要である。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

天竜峡の岸壁は花崗岩で形成されています。記事では、天竜峡の始まり、中間、そして俯瞰図を用いて、地質図と照らし合わせながらその地形を解説しています。 峡谷の始まりは堆積岩ですが、中心部は両岸が細いピンク色の花崗岩地帯となっています。俯瞰図を見ると、天竜川が花崗岩を割るように流れている様子が確認できます。川が花崗岩を削って渓谷を形成したのか、地割れに川が流れ込んだのかは不明ですが、天竜峡は花崗岩の割れ目を流れる川であることは確かです。また、関連する「記憶の中では真砂土は白かった」という記事へのリンクも掲載されています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

愛知県渥美半島は、秩父帯由来のチャートや石灰岩を含む土壌で、赤黄色土の粘土質やグライ土が多く、排水保水性が悪いなど栽培に難しい土地である。しかし、日照時間の長さと豊富な水資源という好条件の中、土壌の不利を克服するため土耕栽培で試行錯誤を重ね、高度な追肥技術を培ってきた。この経験と観察眼は施設栽培にも継承され、溶液肥培管理技術の向上にも繋がっている。つまり、恵まれない土壌条件が、逆に高度な栽培技術発展の原動力となったと言える。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

宮城県涌谷町で泥炭土を目撃し、その土壌について調べた。泥炭土は、加湿地の植物遺体が分解堆積した泥炭層を持つ土で、低湿地や水田に分布する。特徴は腐植含量が高く、無機態養分に乏しく、地耐力が小さい。涌谷町の泥炭土は、元は湖底に堆積した有機物が、地形の変化で陸地化したものと推測される。土壌インベントリーの情報から、表層は無機質で覆われているが、これは水田での鉱物の堆積によるものと考えられる。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

宮城県遠田郡涌谷町での農業研修を機に、東北地方の地質と土壌について考察。涌谷町はフォッサマグナや棚倉構造線の北に位置し、火山フロントの東側ながら黒ボク土は少ない。地質図によれば、山間部は火山岩、平野部は海成・非海成堆積岩から成り、土壌はグライ土が多い。実際に畑の土壌を観察すると、京都の土壌に似ているものの、乾燥した部分の形状は異なり、泥炭土の可能性が示唆された。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

四国徳島で見られる緑色の石は、三波川変成帯に由来する。これは、かつてユーラシア大陸端に存在した日本列島に、海のプレートが沈み込む際に玄武岩質の岩体が潜り込み、高圧で変成、隆起したものだ。同様のメカニズムで秩父帯、四万十帯も形成され、日本列島の大陸からの分離後も、これらの地質帯は関東から九州へ横断して存在する。徳島の土壌の豊かさも、玄武岩質変成岩由来の粘土鉱物の豊富さに起因する可能性がある。地体構造を理解することで、地質図の「付加体」のブラックボックスが解消される。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

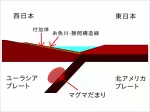

約1億年前、ユーラシア大陸の端に位置していた日本列島で、ユーラシアプレートと太平洋プレートの衝突により中央構造線が形成された。太平洋プレートは玄武岩、石灰岩、チャートを大陸側に運び、これらが変成・堆積して三波川帯、秩父帯、四万十帯を形成した。中央構造線は、付加体が大陸プレートに載り隆起することで右下方向に伸びている。 その後、日本列島は大陸から分離し、更に後にフォッサマグナが形成された。中央構造線周辺の地形は、過去の地殻変動を知る上で重要な手がかりとなっている。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

収穫後の水田で、刈り取られた稲から葉が再生する「ひこばえ」現象について解説。この再生は、イネの成長点(原基)が地際にあるため、刈り取られた部分より土中深くから新芽が出る様子を詳述しています。ひこばえは時に社会問題となる可能性も指摘。筆者はこの現象の観察から、栽培中に水田に土(粘土)が堆積すること、そして上流から流れ込む鉱物が米の品質に大きく影響する可能性を考察しています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

鉄鉱石採掘跡の近くにある鍾乳洞を探検した記録。丹波地方の鐘乳洞は、かつて製鉄所で使われた鉄鉱石の産地付近に位置している。鉄鉱石は、鍾乳洞と同じく石灰岩地帯に多く存在する。鍾乳洞形成には、石灰岩を溶かす水と、空洞を作る地殻変動が必要となる。丹波地方は、地殻変動が活発な地域で、多くの鍾乳洞が存在する理由もそこにある。探検した鍾乳洞は、急斜面や狭い通路があり、内部は美しく、自然の神秘を感じさせる空間だった。鍾乳石や石筍などの鍾乳洞特有の景観も楽しめた。鉄鉱石と鍾乳洞という、一見無関係に見えるものが、地質学的な繋がりを持つことを示す興味深い探検だった。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

囲炉裏の灰は、燃え残ったミネラル分で、肥料として活用されてきた。灰は水に溶けるとpHを上げ、土壌の酸性度調整に役立つ。これは現代農業で石灰を用いるのと同様の効果である。灰には様々なミネラルが含まれるため、石灰過剰のような問題も起こりにくい。昔の人の知恵である灰の利用は、pH調整以外にもミネラル供給源としての役割も果たし、現代農業にも応用できる可能性を秘めている。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

糸魚川で発見されたヒスイ輝石は、プレート沈み込み帯の低温高圧下で生成される。大陸プレートと海洋プレートの衝突地点付近の付加体最下層で、曹長石を原料に生成された後、蛇紋岩に捕獲され地表付近まで上昇してきた。そのため、ヒスイは糸魚川-静岡構造線ではなく、その西側の付加体エリアで発見される。小滝川上流の明星山麓も蛇紋岩地帯であり、この生成過程と合致する。しかし、同じ蛇紋岩地帯である大江山ではヒスイ発見の報告がないため、更なる調査が必要である。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

日本列島は、ユーラシア大陸東端がプレートの衝突によって分離、二つの島となり、その後再び衝突して形成された。この衝突で生まれた巨大な溝「フォッサマグナ」は、激しい火山活動によって火山灰で埋め立てられ、特徴的な地質と土壌を生み出した。フォッサマグナ西側の西日本は付加体によって隆起し、岐阜の最古の石や滋賀・奈良の石灰岩地形、京都のチャートなどが見られる。一方、フォッサマグナ内部は火山灰質の地層が6000m以上堆積し、長野県栄村の深い腐植層を持つ黒ボク土もこの成り立ちと関連する。西日本と東日本では地質・土壌が大きく異なるため、フォッサマグナは日本列島の形成を理解する上で重要な地域と言える。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

約3000万年前、ユーラシア大陸東端にあった日本列島は、大陸プレートと海洋プレートの衝突により分離した。分離した二つの島は回転しながら再び結合し、その結合部分がフォッサマグナとなった。鳥取の浦富海岸の花崗岩や岐阜県七宗町の日本最古の石の存在は、この大陸からの分離とプレートの沈み込みを裏付ける証拠となっている。七宗町はフォッサマグナの西側に位置し、今後の議論に繋がる。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

フォッサマグナは、日本の本州中央部を南北に走る大きな地溝帯で、ナウマン博士によって発見された。糸魚川-静岡構造線はその西縁を画し、ユーラシアプレートと北アメリカプレートの境界にあたる。フォッサマグナパークではこの断層が観察でき、西側の変成したはんれい岩と東側の火山岩である安山岩が地質の違いを明確に示している。フォッサマグナは火山由来の堆積物で埋められており、この地質学的特徴は富士山の西側を境界として土壌や地質に大きな変化をもたらし、人々の生活や農業に影響を与えている。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

長野県栄村小滝集落では、水田の土壌と米の生育の関係を調査。ある水田で秋落ちが発生し、原因が不明であった。周囲の水田と異なり、この水田のみ山の土での客土を行っていなかった。小滝集落では伝統的に、赤い粘土質の土を水田に入れ、土壌改良を行っていた。これは、土壌中の鉄分バランスを保つのに役立っていた可能性がある。客土していない水田は基盤調整で砂っぽくなっており、鉄分不足が秋落ちの原因と考えられる。水田に流入する水にも鉄分が多く含まれるため、現在では客土の必要性は低いと考えられるが、秋落ちした水田で客土を行い、効果を検証する予定。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

川の中央に生えたオギの周りの土壌形成過程を観察し、小さな島ができるのではと推測する内容です。大きな石によって水の流れが変わり、流れの弱まった場所に上流から砂利が堆積。そこにオギが発芽し、下流の流れの弱い方向へ伸長することで堆積エリアが広がっていく様子が描写されています。この砂利には上流の岩のエッセンスが詰まっていると推測し、以前の記事「野菜の美味しさを求めて川へ」と関連付けています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

城ヶ島南部の岩礁では、水平な地層の中に炎のような模様「火炎構造」が見られる。これは、水を含んだ火山灰層の上に砂が堆積し、砂の重みで火山灰が押し上げられて形成された。火山灰層と砂層の境界が炎のように揺らぐ形になる。城ヶ島は、様々な堆積物が流れ込み、地形変化も激しかったため、狭い範囲で多様な地質現象を観察できる貴重な場所となっている。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

城ヶ島の観光橋エリアの地層は、断層やスランプ構造といった特徴が見られ、島の成り立ちを理解する上で貴重な情報源となっている。地層には複数の断層が確認でき、これは地層にかかる横からの圧力によって生じる。また、一部の地層に見られる湾曲はスランプ構造と呼ばれ、水底堆積物がまだ固まっていない状態で水深の深い方へ滑り落ちた際に形成される。これらのことから、城ヶ島が海底にあった時代から様々な地殻変動の影響を受けていたことが推測される。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

海底で水平に堆積した地層は、プレートの衝突により隆起し、傾斜する。陸のプレートに押し上げられた堆積物は「付加体」と呼ばれ、地層の新しい側が押している海のプレートの方向を向く。城ヶ島では、南側のフィリピン海プレート(海)が北側の北アメリカプレート(陸)に沈み込むため、南側の地層が新しく、北側に傾斜している。写真からも、地層の南側が上向き、北側が下向きになっている様子が確認でき、付加体の端であることがわかる。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

城ヶ島の砂岩層に見られる級化層理から地層の上下を判断する方法について解説されています。級化層理とは、水中での粒子の沈降速度の違いにより、粗い粒子から細かい粒子へと粒径が変化する堆積構造です。写真では砂岩層の左(南)側が粒径が細かく、右(北)側が粗いため、級化層理の法則(細かい方が上)に従い、左上が新しい地層と判断できます。この知識は、今後の植生観察にも役立つと述べられています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

城ヶ島はフィリピン海プレートと北アメリカプレートの境界、相模トラフ上に位置する隆起した島。火山活動と地震の影響を受けており、特徴的な砂岩凝灰岩互層が見られる。これは海底で砂の堆積と火山灰の堆積が繰り返されて形成された層が、地震の影響で隆起し、傾斜した状態で露出しているもの。しかし、なぜ垂直方向に傾斜しているのかは記事内で説明されておらず、更なる調査が必要とされている。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

農研機構の「日本土壌インベントリー」は、緯度経度で土質を検索し、詳細情報を提供する画期的なWebサービスです。これにより、訪れたことのない地域の土壌特性を把握し、栽培計画に役立てることが可能になります。

さらに、産業技術総合研究所の「日本シームレス地質図」と組み合わせることで、土壌の母岩や地下水に溶け込む養分まで推測でき、より深い土壌理解に繋がります。記事では、土壌データのアプリケーション連携の課題に触れつつ、京都・京北地域の黒ボク土を例に、地質情報との連携による詳細な土質分析の可能性を具体的に考察しています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

肥料の原料調査から石への興味が湧き、建築資材としての石、特に壁土に着目した筆者は、飲食店の壁土に小石を見つける。過去に建築家から、珪藻土の壁は湿気を吸放出するため、調理の多い店舗で木材の劣化を防ぐのに有効だと教わった経験を記す。珪藻土は藻類の死骸が堆積した二酸化ケイ素で、石材の主要成分でもある。筆者は石材への関心を深め、グリーンタフや火山灰土、シリカゲルなどの関連情報にも触れている。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

新横浜付近の畑の土は黒く、南九州の黒ボク土に似ている。地質図からは非海成堆積岩類としかわからず、火山灰由来の関東ローム層であることは判別できない。周辺の山も堆積物としか記載がない。黒ボク土分布図でアロフェン質黒ボク土と確認できたが、地質図だけでは土質の予想は難しい。平野部では土壌特定の別の指標が必要となる。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

ボーキサイトは、酸化アルミニウムを主成分とする鉱物で、ラテライトという土壌が岩化したものである。ギブス石など複数の鉱物の混合物であり、水酸化アルミニウムを含むため、土壌pHによっては水に溶け出す。溶出したアルミニウムは植物の生育に悪影響を与えるが、土壌中の珪酸と結合し白色粘土となる。ヤンゴンの赤い土に白いものが多く見られたのは、ボーキサイト由来のアルミニウムと珪酸の反応による可能性がある。ボーキサイトの多い花崗岩地帯は宝石の産地となる一方、アルミニウム溶脱の影響で農業には適さない可能性がある。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

ミャンマーのヤンゴンで畑の土を観察した。ヤンゴンはアジア大陸の沿岸に位置し、赤い土壌が広がっている。現地で畑の土を間近で見ると、石英のような粒子が目立ち、花崗岩が風化した土壌と思われた。砂の隙間はカオリン粘土で埋まっている可能性がある。さらに、崩れた赤い石も多く見られ、土壌の組成について更なる考察の余地を残した。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

煉瓦とは、粘土、頁岩、泥を焼いたり圧縮して作る建築材料で、通常赤茶色の直方体。色は土中の鉄分に由来する。頁岩は堆積岩の一種で、圧力により固く、水平方向に割れやすい。煉瓦の主原料は泥と考えられる。白っぽい煉瓦は鉄分が少ないため、流紋岩質凝灰岩由来の泥岩などが使われている可能性がある。産業や栽培は鉱物資源に依存しており、煉瓦はその一例である。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

葉面散布は、植物の葉に肥料などを直接散布する技術です。通常、植物は根から養分を吸収しますが、葉面散布では葉の気孔やクチクラ層を通して養分を吸収します。特に窒素は葉面吸収されやすく、尿素は葉面散布に適した窒素肥料として知られています。

葉面散布の利点は、即効性があること、土壌条件に左右されにくいこと、肥料の利用効率が高いことなどが挙げられます。生育初期や根の機能が低下した時に有効で、少量の肥料で効果を発揮します。ただし、薬害のリスクもあるため、濃度や散布時期、天候に注意が必要です。また、すべての養分が葉面吸収できるわけではなく、カリウムやカルシウムなどは吸収されにくいので、土壌への施肥も重要です。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

木津川近くの畑で、マルチ上の土に赤っぽい透明な塊を発見。木津川ではガーネットが拾えるという図鑑情報から、期待が高まる。肉眼ではガーネット特有の鮮やかな赤は確認できなかったが、土の色は既知のものと異なり、薄い褐色で透明な鉱物が混ざっていた。ガーネットは柘榴石の一種で、組成によって色が変わる。写真の灰ばん柘榴石はカルシウムとアルミニウムを含む。畑で見つけた褐色の鉱物の正体は不明だが、ガーネット発見の可能性にワクワクしている。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

赤い川は土壌中の鉄分が水に溶け、鉄細菌の働きで水酸化鉄(Ⅲ)が生成されることで発生する。鉱山跡のズリ山に含まれる硫化鉱物が風化し硫酸を生成、土壌の鉄分を溶出させるケースもある。この硫酸は強い酸性で、周辺環境に悪影響を与える可能性があり、過去には鉱山からの硫酸流出で麓の産業が壊滅状態になった事例もある。質問者の畑付近にはマンガン鉱山跡が存在し、茶畑が広がっていることから、鉱山由来の酸性土壌が茶栽培に適した環境を提供している可能性が示唆される。赤い川周辺の植物には目立った生理障害は見られなかった。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

鉄細菌は、鉄イオン(Fe2+)を酸化鉄(Fe3+)に変換する過程で発生する電子を利用してエネルギーを得る土壌微生物です。水に溶けた鉄は水酸化鉄(Ⅱ)となり、鉄細菌はこれを水酸化鉄(Ⅲ)に酸化します。この酸化過程で生じた水酸化鉄(Ⅲ)は酸化皮膜となり、水面に油膜のような形で浮かびます。同時に、酸化鉄が沈殿することで川が赤く染まります。長い年月を経て、堆積した酸化鉄は褐鉄鉱となります。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

砂丘農業の土壌は、真砂土と呼ばれる花崗岩が風化した砂で構成されています。真砂土は保水性と通気性に優れますが、有機物を分解する微生物の活動が活発なため、腐植が蓄積しにくいという特徴があります。

腐植は保肥力や土壌構造の改善に重要ですが、砂丘地ではすぐに分解されてしまいます。そのため、砂丘農業では堆肥や緑肥などの有機物施用が欠かせません。しかし、過剰な施肥は地下水汚染のリスクを高めるため、適切な量の施用が求められます。

また、真砂土は養分が流亡しやすいため、肥料の効率的な利用も課題です。適切な土壌管理と施肥設計によって、砂丘地での持続的な農業が可能になります。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

この記事は、徳島の名水周辺の地質である三波川変成帯について解説しています。三波川変成帯は低温高圧型変成帯であり、これはプレートの沈み込みによって形成される広域変成岩の一種です。海洋プレートが陸のプレートの下に沈み込む際、高圧環境が生じ、海洋プレート上の堆積岩が変成岩へと変化します。三波川変成帯の岩石はこのような過程で形成されたとされています。ただし、単純なプレート沈み込みモデルでは説明できない複雑な形成過程があることも示唆されています。最後に、関連するスカルン鉱床の記事へのリンクが紹介されています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

黒ボク土は通気性・保水性に優れる反面、アルミニウム障害という問題を抱えています。本稿では、黒ボク土の形成過程を、粘土鉱物であるアロフェンと非アロフェンに着目して解説しています。黒ボク土は、玄武岩質火山灰を基材とし、アロフェン質と非アロフェン質に分類されます。非アロフェン質はベントナイトなどの2:1型粘土鉱物ですが、アロフェン質は火山ガラスから生成されるアロフェンを含みます。アロフェンの生成には玄武岩質火山灰由来の成分が関与していると考えられています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

砂丘農業では、花崗岩由来の腐植が溜まりにくい土壌で栽培が行われている。しかし、藻が砂の隙間に生成し、粘土を保持する団粒構造を形成することが観察された。この藻の発生を促し、粘土を追加することで、砂地の栽培環境を改善できる可能性が示唆される。また、低保水力の土壌であるため、スプリンクラーによる散水が行われている。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

井手ケ浜の崩落箇所で露頭した地肌の下方にハマエンドウが咲いていた。腐植のない地肌で根粒菌もいないため、ハマエンドウの発芽には疑問が残る。しかし、著者は上から流れ落ちた土に含まれていたマメが発芽した可能性を推測した。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

山の岩が土壌へと変化する過程は、風化と侵食という作用による。風化は、温度変化や水、生物の活動などによって岩が砕かれる現象である。これには、物理的な破砕だけでなく、化学的な分解も含まれる。侵食は、風や水、氷河などによって風化された岩片が運ばれる現象である。運ばれた岩片は堆積し、さらに風化や分解が進むことで、やがて土壌の母材となる。土壌生成には、母材に加えて、気候、生物活動、地形、時間といった要素が複雑に影響し合い、長い年月をかけて土壌は形成される。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

摂津峡の川の上流で、堆積岩の露頭を観察。風化しつつある岩肌を間近で見ることができ、岩が土へと変わる過程を実感した。この様子から、土質は母岩に由来することを再認識。山は加齢とともに地すべりが増加し平坦化していくが、風化で削られた表層の岩や vegetation が地すべりで崩落することで、山は徐々に細くなっていくのだろう。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

グリーンタフは、緑色凝灰岩とも呼ばれる火山灰が堆積した凝灰岩で、土壌改良材として注目されている。多孔質で軽石を含むため、シラスに似た土壌を作ると考えられる。二酸化ケイ素を多く含み、微生物の増殖に適した環境を作るが、土壌への有効成分供給については更なる検証が必要である。重粘土質の土壌改良に有効とされるが、粗大有機物や木炭なども同様の効果を持つため、グリーンタフの採掘のしやすさが利点となる可能性がある。効果は二酸化ケイ素含有量に左右される。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

リン鉱石の枯渇は食糧危機の要因とされ、肥料の三大要素であるリンは農業に不可欠だが、火山灰土壌におけるアルミニウム障害対策のための過剰使用が枯渇を早めている。リンは地下深くにリン酸アルミニウムとして固定され、再利用が困難となる。現状、農業でのリンの過剰施肥や畜産での過剰給餌によりリン資源は浪費されている。しかし、腐植による活性アルミナの無害化や、栽培と畜産の連携によるリン循環の最適化で、リン鉱石枯渇までの時間を延ばせる可能性がある。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

大阪の鉱物展で鹿児島のシラスを初めて間近に観察し、その白さに驚いた著者は、シラスの成分を考察する。火山灰であるシラスは二酸化ケイ素を多く含み、石英とカリ長石が主成分だと推測。桜島の火山灰と比較しても白さが際立ち、石灰要素はほぼ無いと考える。酸性岩の組成から、石英とカリ長石が大半を占め、残りを斜長石が占める構成と推定。これらの鉱物の微細なものがシラスを構成しているため、保水性が低く排水性が高い。また、カリを多く含むため、カリを必要とするサツマイモ栽培に適していることを説明。長石由来の粘土は腐植を蓄積しにくい点にも触れ、火山灰だから良い土壌とは限らないと結論づけている。そして、作物によって適した火山灰の種類が異なると指摘する。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

京都・伏見の御香宮神社は、名水百選に選ばれた「御香水」を擁する。境内には水質維持装置も設置されている。神社周辺は都市部に位置し、かつてほど水質は良くないかもしれないが、伏見の酒造りが発展した根源であることは確か。地質は山からの土砂が堆積した地域で、付近の山はチャートを含む付加体から成る。境内の敷石にも多くのチャートが見られる。御香水の詳しい水源は不明。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

土壌中のアルミニウムは腐植を守る役割を果たしています。腐植は微生物によって分解されますが、アルミニウムイオンは腐植と結合し、微生物による分解から守ります。特に、酸性土壌ではアルミニウムイオンが溶出しやすく、腐植と結合しやすいため、腐植の分解が抑制されます。このため、酸性土壌では腐植が蓄積しやすく、肥沃な土壌となります。一方で、アルカリ性土壌ではアルミニウムイオンが溶出しにくいため、腐植の分解が進みやすく、土壌の肥沃度が低下します。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

ベントナイトは火山灰が水中で変成した岩石で、モンモリロナイトなどの2:1型粘土鉱物を多く含む。吸水性、膨潤性、粘結性に優れ、農業や工業で幅広く利用される。成分分析によると、山形県月布産のベントナイトはスメクタイトが約半分、二酸化ケイ素などの無色鉱物が約1/3、残りはミネラルで構成される。構成ミネラルは元の火山灰に依存するため産地により変動する。ベントナイトは玄武岩質の火山灰だけでなく、他の火山灰からも形成されることがグリーンタフの観察から示唆されている。その高い粘土鉱物含有量から、農業利用での秀品率向上に貢献する可能性がある。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

五代松鍾乳洞横の五代松鉱山は、石灰岩地質に花崗岩マグマが貫入した「スカルン鉱床」と判明しました。

記事では、天川村洞川の地質調査から、母岩の年代差(約1億年)に着目し、この事実を特定。スカルン鉱床とは、マグマの熱水作用で石灰岩が変質し(スカルン)、鉄や銅などの有用金属が沈殿して形成される鉱床であると説明しています。

これにより、五代松鉱山で鉄鉱石が採掘できた地質学的理由が明らかになり、スカルン鉱床の形成過程で石灰岩が大理石に変成することにも触れ、洞川で見られる白い石が大理石である可能性についても言及しています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

奈良県天川村洞川の鉄鉱山跡訪問に際し、近隣の面不動鍾乳洞を探検。モノレールで登った洞窟内は鍾乳石でいっぱいだった。鍾乳洞は石灰岩が二酸化炭素を含んだ雨水で溶かされ形成される。溶けた炭酸カルシウムは洞窟内で方解石として再結晶化し、鍾乳石となる。天川村洞川は石灰岩地帯であることが判明。この土地で鉄鉱山がどう形成されたのか、また、村内でよく見かける白い石の正体についても考察したい。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

奈良県天川村洞川の廃坑となった五代松鉱山跡を訪ねた。鉄鉱山跡の近隣に鍾乳洞が存在することに疑問を抱き、周辺の岩石を観察した。白い花崗岩らしき岩石を発見し、地質図を確認すると鉱山付近は花崗岩質深成岩、隣接地域は堆積岩(付加体)だった。花崗岩と鉄の関係、鍾乳洞の存在理由など、疑問は深まるばかり。近隣の採石業者から得た情報もあるため、詳細は次回へ続く。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

鹿児島中央での勉強会後、桜島へ渡りシラス台地を観察しようと試みた。桜島はブルカノ式火山のため、安山岩や火山灰由来の凝灰岩が多く、黒っぽい石や土壌が目立った。しかし、土壌をよく見ると白い鉱物が含まれており、ガラス質であることが確認できた。これは、無色の鉱物が黒い鉱物を反射し、全体が黒っぽく見えるためだと推測された。しかし、訪れた場所はシラス台地ではなく、時間の都合上、白い台地へは行けなかった。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

岩場の小川で、滝つぼのように水が流れ落ち土が削られた場所に、タネツケバナが開花している。種子は、水流で運ばれたのか、元々川底に埋まっていたのか。水没した低酸素環境でも種子は休眠できるのか。このような厳しい環境で発芽・開花できた要因は何か。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

石炭は、湿地帯で植物の死骸が分解されずに蓄積し、泥炭となった後、圧力によって生成される。分解を防ぐには、酸素が少ない水中環境が重要となる。炭鉱のように地層の中に石炭層が形成されるには、湿地帯の沈降と堆積の繰り返しが必要である。石炭に含まれる硫黄は、植物体内のタンパク質や、周辺生物の死骸、自然発生した硫酸に由来すると考えられる。そのため、動物由来の重油に比べ、石炭は燃焼時の硫酸発生が少ない。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

吉備津神社の矢置岩を訪問した著者は、神社背後の山が堆積岩と花崗岩から成る隆起地形であることを地質図で確認した。この経験から、花崗岩地帯の土壌が白いという推測を立て、実際に現地で白い土壌を多数確認、地図情報と一致することを確認した。この発見により、未知の土地の地質を予測する可能性が広がったと結論付けている。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

土壌中のアルミニウムは、腐植の分解を抑制し土壌中に長期間貯蔵する役割を果たす。腐植は植物遺体などが微生物によって分解されたもので、土壌の肥沃度や保水性に大きく貢献する。しかし、腐植は微生物によってさらに分解され、二酸化炭素として大気中に放出される。アルミニウムイオンは、腐植の分子と結合し、微生物による分解から守る。特に酸性土壌ではアルミニウムイオンが溶出しやすく、この保護作用が顕著になる。このメカニズムは、土壌炭素貯留の観点から地球温暖化対策としても重要である。アルミニウムと腐植の相互作用を理解することは、持続可能な農業や環境保全に繋がる。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

山を構成する岩石は、風化・侵食によって細粒化し、最終的に粘土になる。花崗岩は風化に弱く、構成鉱物の剥離によって真砂土と呼ばれる粗い砂状になる。これがさらに風化すると、様々な鉱物が含まれた粘土へと変化する。堆積岩である頁岩は、粘土が固まったものだが、これも風化によって再び粘土に戻る。つまり、岩石の種類に関わらず、風化・侵食の過程で粘土へと変化していく。風化の進行度合いにより、様々な粒度の土壌が存在するが、最終的には粘土にたどり着く。この粘土は栄養豊富なため、植物の生育を支える重要な役割を果たす。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

「日本の石ころ標本箱」を参考に、栽培の成功/失敗と地質の関係を探る試み。成功地は酸性岩土壌、失敗地はチャート主体で規則性を持つ母岩だった。サンプル数は少ないが、地質を事前調査することで栽培適地の判断材料になると考えた。産総研の日本シームレス地質図を用いて、ミネラル欠乏がない地域は超塩基性岩/塩基性岩地帯、鉄過剰症の地域は塩基性岩地帯と判明。事例は少ないが、今後各地で地質と栽培結果を比較することで、より精度の高い事前予測が可能になると期待している。関連として海底火山の痕跡についても言及。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

土は岩石の風化と生物活動によって生成されます。まず岩石が風雨や温度変化で砕かれ、砂や粘土になります。これが「無機物」起源の土壌です。 次に、苔や地衣類などの先駆植物が現れ、岩石表面に付着します。これらの生物は岩石をさらに分解し、自ら枯死・分解することで有機物を供給します。 さらに、この有機物を栄養源に微生物や昆虫、ミミズなどの生物活動が活発化し、土壌は豊かになっていきます。 植物の根も土壌形成に貢献し、複雑な生態系が形成されることで、肥沃な土壌が時間をかけて育まれていきます。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

岩に苔が生え、それが朽ちて土になる。この過程が繰り返され、長い年月をかけて黒ボク土のような肥沃な土壌が形成される。石垣の苔もいずれ土になる。しかし、岩の上の土は雨で流されやすく、窪地に溜まるか、水たまりに堆積する。つまり、土は岩の上だけでなく、岩の下にも蓄積される。堆積した土は、風化した岩石の欠片が流されてきたものと考えられる。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

枝は腐植になるか?の記事は、枝が分解されて腐植となる過程を検証しています。実験では、土壌に埋めた枝と地表に置いた枝の分解速度を比較。結果、土壌中の枝は1年でかなり分解が進んだ一方、地表の枝はほとんど変化が見られませんでした。これは、土壌中には分解を促進する微生物が豊富に存在する一方、地表は乾燥し微生物活動が抑制されるためです。さらに、枝の樹種による分解速度の違いも観察され、分解しやすい樹種とそうでない樹種が存在することが示唆されました。結論として、枝は土壌中で微生物の働きによって分解され腐植となるが、その速度は環境や樹種によって大きく異なることが明らかになりました。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

スコリアは、玄武岩質マグマが噴火時に発泡してできた多孔質の暗色の火山噴出物である。玄武岩は二酸化ケイ素含有量が少なく粘性が低いため、溶岩は遠くまで流れ、周辺に高い山は形成されない。噴火口付近では、噴き出たマグマが急速に冷却されスコリアや火山灰となる。関東ローム層もこの火山灰の堆積によって形成された。スコリアは風化しやすく、赤土の形成にも関わっている。実際に噴火口跡でスコリアを観察することで、赤土への理解を深めることができる。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

この記事は、火山岩、特に玄武岩の風化について考察しています。著者は、硬い岩が土に変わる過程に疑問を持ち、玄武岩の表面に見られる穴に着目します。これらの穴は、マグマが冷える際に、特に地表付近で水分が蒸発し体積が減少することで形成されたと説明されています。穴の多い玄武岩は、固い岩盤に比べて風化しやすく、土壌形成に寄与すると推測しています。しかし、実際に風化して土になるには長い時間が必要であることを認め、次の記事「スコリアという多孔質の塊」への繋がりを示唆しています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

川から水田に流れ込む水には、砂が風化してできた微細な粘土鉱物が含まれている。水田では水が滞留するため、これらの粘土鉱物が堆積する。粘土鉱物は土壌の隙間を埋め、水はけを悪くする。結果として、土壌中の酸素が不足し、鉄が還元されて土壌が黒っぽくなるグライ化現象が起こる。つまり、水田は川から粘土鉱物を受け取り、それがグライ化の要因となっている。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

水田の土壌が黒く、きめ細かい理由について考察している。山の岩石が風化してできた土壌が、水田の湛水状態によって鉄が還元され黒色化するのは理解できる。しかし、粘土質の増加については疑問が残る。人為的に粘土を投入したとは考えにくく、風化による生成も現実的ではない。では、なぜ水田の土は細かくなるのか?という問いを投げかけている。