/** Geminiが自動生成した概要 **/

太陽熱土壌消毒は、中熟堆肥と合わせるミネラル選定を誤ると土壌劣化を加速させ、1年目の見かけの生育向上後、数年で粘土鉱物が失われ病害多発のリスクがある。この問題回避策としてミネラル施用が推奨されるが、リン酸・石灰過剰な畑が多い中で、牡蠣殻などの有機石灰の追加投入は「自殺行為」と筆者は警告。適切なミネラルはモンモリロナイト等の微量要素を含んだ鉱物系肥料と提言し、根本的には土壌消毒前に病気に強い環境改善から始めるべきだと指摘します。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

太陽熱土壌消毒は、中熟堆肥と合わせるミネラル選定を誤ると土壌劣化を加速させ、1年目の見かけの生育向上後、数年で粘土鉱物が失われ病害多発のリスクがある。この問題回避策としてミネラル施用が推奨されるが、リン酸・石灰過剰な畑が多い中で、牡蠣殻などの有機石灰の追加投入は「自殺行為」と筆者は警告。適切なミネラルはモンモリロナイト等の微量要素を含んだ鉱物系肥料と提言し、根本的には土壌消毒前に病気に強い環境改善から始めるべきだと指摘します。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

鶏糞のメタン発酵におけるアンモニア生成対策として、C/N比改善のため食品廃棄物、特に肥料的価値を期待して茶粕の混合を検討。しかしAIに尋ねたところ、茶粕中のタンニンがメタン発酵微生物に毒性を示し、タンパク質と結合して発酵を阻害するため「推奨できない」との結果が出ました。肥料として望ましい成分が発酵プロセスには阻害要因となる点が示唆され、この課題に対してはメタン発酵後の消化液に腐植酸肥料を後から混合する方法が代替案として提示されています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

毎日観察している物理性改善田に、夕方になると数えきれないほどのウスバキトンボが集まる現象が確認されました。これは周辺の田では見られない特異な光景です。

記事では、ウスバキトンボの幼虫がジャンボタニシの稚貝の天敵であることに触れつつも、筆者はなぜ特定の田にウスバキトンボが集中するのか、その理由を深く考察。物理性改善田が持つイネの香り成分など、何らかの「目印」に惹かれているのではないかと推測し、その要因解明に思いを馳せています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

筆者の地域で、中干しを行わず、物理性改善、レンゲ活用、減肥・無農薬栽培を実践する田がある。この田は毎年、地域の反収、品質、利益率で一番を達成。管理者が栽培方法を丁寧に教えても、誰も模倣しない状況に筆者は疑問を呈している。一方で、その隣の田は耕作放棄地となっており、成功事例が広まらない現状との対比を示している。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

成功を収める農家が、新たに元耕作放棄地で稲作を開始。従来の土壌改良、レンゲ使用、中干し無しといった農法を適用したにもかかわらず、この田ではイネの根元から大きな雑草が多発。既存の田では見られなかった現象で、放棄地に残った雑草の種が原因とみられる。この草は収穫効率を下げ、利益率に影響する可能性があり、改めて稲作における土作りの重要性が示された。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

土壌改良した田んぼで、オタマジャクシからカエルになったばかりのカエルやヤゴを多数確認。周辺の田んぼより水位が高く、生育に適した環境が影響していると考えられる。害虫を捕食する生物が多いことは安心材料だが、中干しでこれらの生物がいなくなる田んぼを見ると、日本の食糧事情に不安を感じる。中干しの歴史は浅いという記事も参照。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

福井県越前市武生地区の稲作地帯を視察。パイプラインで水を引くため、水田間で水のやり取りがないのが特徴。水質は不明だが、生活排水の流入がない点はメリット。土壌分析では、2:1型粘土鉱物と腐植が少ない傾向。砂岩地質のため、鉄分の自然増加も期待薄。水質と土壌の特性から、光合成促進には工夫が必要と感じた。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

息子と夕方の田んぼ観察が日課。物理性改善した田には多様な生き物がおり、息子は夢中。筆者は稲の生育状況を確認中、カマキリが稲にいるのを発見。水面を泳いで稲に辿り着く姿を目撃。田んぼ周辺にはカマキリが多数。アメンボも多く、カマキリが捕食した昆虫の食べ残しをアメンボが食べる可能性を考察。カマキリの意外な一面に驚いた。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

稲作土壌分析でまず見るべきはpH。pH5.5以下は鉄の溶脱を招き秋落ちの原因に。土壌pH低下は2:1型粘土鉱物(モンモリロナイト等)の減少が原因の可能性があり、これらは風化でpHを上げる働きを持つ。相談者の土壌ではpH改善傾向が見られ、CEC向上も確認。2:1型粘土鉱物の施肥が効果を発揮していると考えられる。土壌劣化は2:1型粘土鉱物の消耗と捉えられ、ケイ酸供給不足にも繋がるため、猛暑対策としても重要。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

田植え後の水田の濁りが気になる。秀品率の低い田で濁りが続く原因として、過剰な代掻きや未分解有機物の存在が考えられる。ベテラン農家の指導による管理方法の差は少ないため、土壌の状態が影響している可能性が高い。畑作から転換した田で濁りが続く場合、土壌鉱物の劣化による腐植や金属系養分の保持能力の低下、リン酸やカルシウムの過剰蓄積が考えられる。特に粘土鉱物が関与する土壌鉱物の劣化は、コロイド化により濁りが解消されにくい。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

物理性改善、レンゲ、中干し無し栽培の田で2025年も田植えが無事終了。注目は、隣接する新しい田んぼでの稲作開始。土作りからの過程を追うことで、既存の田との比較を通して土や肥料に関する知見が深まることが期待される。2つの田んぼを観察することで、より深い理解が得られるだろう。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

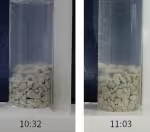

稲作面積を拡大する人が、数年耕作されていない田で稲作を始める。長年放置された田は土が硬く、草も深く根を張っているため、物理性(特に保水性)の改善が必須。草を土に混ぜ込むことで改善が見込めるが、代かきや田植え作業に支障がないか懸念されるため、様子を見ながら進める。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

ムギネ酸は土壌中の鉄吸収に関わり、鉄型リン酸の吸収にも有効な可能性がある。肥料としての実用化は先だが、ムギネ酸を多く分泌する植物の活用を検討。オオムギがムギネ酸を多く分泌するが、背丈の低い緑肥(マルチムギ等)でムギネ酸分泌があれば理想的。分泌量が少なくても、土壌改良で発根を促進すれば代替可能。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

カカオプロテインは、小腸で消化吸収されずに大腸に届き、便通改善効果を持つ可能性のある難消化性タンパク質。その構造の詳細は不明だが、難消化性タンパク質は一般的にレジスタントプロテインと呼ばれ、高次構造の安定性、特定の結合(イソペプチド結合)、糖鎖やリン酸による修飾、凝集といった要因で消化酵素が作用しにくくなると考えられる。チョコレート製造過程を考えると、カカオプロテインの難消化性は高次構造の安定性や糖鎖修飾によるものと推測される。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

カカオ豆特有の成分、テオブロミンは、カフェインとよく似た化学構造を持つ。カフェインの左上の窒素原子に結合しているメチル基が、テオブロミンでは水素原子になっているだけの違いだ。この構造的類似性から、テオブロミンもカフェインと同様にアデノシン受容体に作用すると考えられる。カカオ豆にはテオブロミンが多く含まれるが、少量のカフェインも含まれており、テオブロミンにメチル基が付加されてカフェインが生成されている可能性がある。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

日向土は宮崎県で採取される軽石で、鹿沼土より硬く、一般的な鉢底石より柔らかいという特徴を持つ。筆者はこの中間的な硬さが土壌環境改善に有効だと考えている。日向土は特定の山の噴出物ではなく、御池ボラ(4600年前)から大正ボラ(1914年)まで様々な年代の軽石が含まれる。それぞれの軽石の起源が明確なため、日向土を詳しく調べれば軽石への理解が深まると期待されている。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

EFポリマーは食品残渣由来の土壌改良材で、高い保水性を持ち、砂地や塩類集積土壌に有効。吸水すると粒状になり、堆肥と混ぜると保水性を高める。更に、重粘土質の土壌に添加すると団粒構造を形成し、通気性・通水性を向上させる効果も確認された。植物繊維が主原料のため、土壌微生物により分解されるが、腐植と併用することで団粒構造への取り込みが期待される。緑肥播種前の施肥も有効。二酸化炭素埋没効果も期待できる、画期的な土壌改良材。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

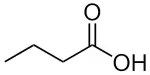

腸内細菌が食物繊維などを分解して産生する短鎖脂肪酸(酪酸、プロピオン酸、酢酸など)が注目されている。特に酪酸は、無菌マウス実験でうつ様症状を改善する効果が報告されている。つまり、酪酸は単なるエネルギー源ではなく、何らかのシグナル機能を持つと考えられる。ただし、過剰摂取は免疫系への悪影響も報告されており、適量の摂取が重要となる。その他、プロピオン酸や酢酸は食欲や肥満への関与も示唆されている。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

土壌の保水性向上に関する新たな研究では、セルロースを低濃度水酸化ナトリウム下で凍結、クエン酸添加、溶解することで高強度構造を形成し、水や物質の出入りに優れた性質を持つことが示された。この研究から、霜柱と根酸の作用で土壌中でも同様の反応が起こり、保水性向上に繋がる可能性が示唆される。霜柱の冷たさと根酸がセルロースのヒドロキシ基周辺に作用することで、高pH条件下でなくても構造変化が起こる可能性があり、土壌の保水性向上に繋がる具体的な方法論の発見が期待される。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

この稲作農家は、土壌改良とレンゲ栽培により無農薬を実現し、地域一番の収量を誇っています。しかし、減肥にも関わらず穂が重くなり倒伏が発生しています。

更なる減肥は、肥料袋単位では限界があり、匙加減も現実的ではありません。そこで、肥料の効きを抑えるため、窒素固定細菌の活性抑制が検討されています。具体的には、広葉樹の落ち葉などに含まれるタンニンを活用し、細菌へのこぼれ電子を防ぐ方法が考えられます。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

オタマジャクシがジャンボタニシの死骸に集まって内蔵物を食べていたことが観察された。これは、オタマジャクシがジャンボタニシの一種の捕食者である可能性を示唆する。

中干しを行わない水田は、オタマジャクシの生息環境となり、ジャンボタニシの捕食が増加する可能性がある。この仮説が正しい場合、中干しを省くことで、ジャンボタニシの個体数を減らし、有機物の豊富な土壌を維持して稲の品質を向上させることができるかもしれない。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

水田からメタン発生を抑えるために乾田にすることは、メタン発生は減るものの、代わりに亜酸化窒素が発生し、温室効果ガス全体で見ると削減効果は限定的となる可能性があります。また、乾田化は水田の生物多様性を低下させる可能性があり、水田の多面的機能を維持する上で、適切な水管理と併せて総合的に判断する必要があります。さらに、消費者の意識改革や水田以外の発生源への対策も重要です。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

レンゲ米の水田では、土壌の物理性が改善され、窒素供給が緩やかになるため、初期生育が遅く葉色が濃くなる傾向があります。しかし、今年は周辺の水田で葉色が薄いという現象が見られます。これは、肥料、特に一発肥料の効きが影響している可能性があります。 例えば、鶏糞など有機成分を含む肥料は、気温や水分量によって効き目が変化します。今年の6月は梅雨入りが遅く気温が高かったため、肥料の効きが早まり、初期生育が促進されたものの、根の成長が追いつかず、養分吸収が追いついていない可能性が考えられます。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

田植え後の水田で、オタマジャクシが水面に腹部を向け口をパクパクさせているのを頻繁に見かけた著者は、水中の酸素不足を疑う。田植えから二週間、生物が増えたことで水中の酸素が不足し、鰓呼吸のオタマジャクシが苦しがっているのではないかと推測する。さらに、生物の活動が活発化することで水温が上がり、曇天が多い梅雨時期のイネの生育に影響を与える可能性も懸念している。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

土壌中の硫黄蓄積、硫酸リグニンの鉄欠乏改善効果、水稲の硫黄欠乏リスク増加などを背景に、硫酸リグニンが水稲の硫黄欠乏解決策になり得るかという仮説が提示されています。

減肥による硫酸塩肥料減少で水稲の硫黄欠乏が懸念される中、硫酸リグニンが土壌中で適切なタイミングで硫黄を供給し、硫化水素発生を抑える効果が期待されています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

水稲栽培において、硫黄欠乏が懸念されています。硫酸塩肥料は残留性が高いため使用を控える一方、硫黄は稲の生育に不可欠です。現状では、一発肥料の有機物や硫黄コーティング肥料が主な供給源と考えられます。しかし、硫黄欠乏は窒素欠乏と症状が似ており、鉄過剰も吸収を阻害するため、目利きが難しい点が課題です。今後、硫酸塩肥料に頼らない栽培が進む中で、硫黄欠乏への注意と対策が重要になります。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

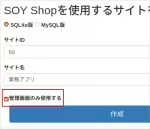

SOY Shop用のモジュール版ブログ記事表示プラグインがリリースされました。このプラグインを使用すると、SOY Shopサイト内の任意のページに、SOY CMSで運営するブログの記事一覧を表示できます。

従来のブログ記事表示プラグインは、表示設定をしていないページでも処理が実行され、サイト全体のパフォーマンスに影響を与える可能性がありました。今回のアップデートでは、ブロックタグが記述されたページのみプラグインの処理が実行されるようになり、表示速度の改善が期待できます。

プラグインは下記URLからダウンロード可能です。

https://saitodev.co/soycms/soyshop/

/** Geminiが自動生成した概要 **/

長年物理性の改善を実施した水田では、2024年の機械植え田植えが順調に行われた。物理性の改善により、連作障害の軽減にもつながり、水稲の継続的な栽培が容易になっている。

機械の相性を懸念していた初期段階は過ぎ、現在は安心して田植え作業が行える。また、水稲栽培は連作障害の起こりにくさと、保水性の向上による利点があるため、水資源の確保できる地域では、陸稲よりも推奨される。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

## 大浦牛蒡の持つ可能性:250字要約

大浦牛蒡は、一般的な牛蒡より太く長い品種で、食物繊維やポリフェノールが豊富。特に、水溶性食物繊維のイヌリンは、血糖値の上昇抑制や腸内環境改善効果が期待できる。

近年、食生活の変化から食物繊維摂取不足が問題視される中、大浦牛蒡は手軽に摂取できる食材として注目されている。

また、大浦牛蒡の栽培は、耕作放棄地の活用や雇用創出など、地域活性化にも貢献する可能性を秘めている。

食と健康、そして地域の課題解決に繋がる可能性を秘めた食材と言えるだろう。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

ツバメは、水田に入水する際に土の中から出てくる虫を食べます。糞のDNA分析によると、カメムシ、ハエ、ガガンボなどを食べているようです。近年、カメムシが大量発生していますが、ツバメが増えれば、被害が軽減される可能性があります。しかし、ツバメの餌場である水田が減少し、陸稲が増加すると、カメムシの被害は増加するかもしれません。水田の減少は、ツバメの餌資源を減らし、カメムシの天敵を減らす可能性があるからです。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

今年の農業における大きな成果は、物理性改善、レンゲの利用、中干しなしの稲作法による米の品質向上です。レンゲは土壌の窒素固定に貢献し、中干しなしの稲作法は雑草抑制と水分保持を促進します。これらの改善により、粒の揃った大粒の米が収穫でき、炊飯すると粘りと弾力が感じられました。この成功は、米の自給率向上と日本の食料安全保障に貢献すると期待されます。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

平安時代以前に成立した日本書紀に、健康効果を期待してナシの栽培が推奨されたという記述がある。現代の研究でも、ナシに含まれるソルビトールという糖アルコールが便の軟化作用を持ち、独特の食感を持つ石細胞と共に便通改善効果があることが分かっている。ナシは古くから日本で栽培され、健康効果が期待されていたことがうかがえる。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

この記事では、筆者が小学生向けのプログラミングワークショップで息子に職業体験の機会を与えた経験と、今後の農業IoT開発への展望について語っています。

ワークショップでは、マイクロビットとスクラッチを用い、息子は教材の準備や参加者のサポートなどを行いました。この経験を通して、子供向けの高度な職業体験の場を提供できる可能性を感じたようです。

また、農業IoTについては、人手不足解消だけでなく、土壌環境改善による作業量の削減こそが重要だと指摘。効率的な肥料の使用など、化学の知識を取り入れた開発が求められると訴えています。

筆者は今後もマイクロビットを用いたプログラミング教育と、農業における化学の知識の探求を続け、農業IoTの発展に貢献したいと考えています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

リンゴが「百薬の長」と呼ばれる理由の続編。今回は、リンゴに豊富なポリフェノール(特にプロシアニジン)の驚くべき効果に焦点を当てています。一部のポリフェノールは腸で吸収されにくいものの、腸内細菌叢に直接影響を与え、改善を促進します。具体的には、肥満の人の腸内に多い菌や、脳に悪影響を与える菌の割合を減少させることが分かっています。これにより、肥満・糖尿病の改善や認知機能の向上に寄与する可能性が示唆され、リンゴの持つ多機能な健康効果が改めて強調されています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

東京農工大学の研究で、木材由来のバイオマス廃棄物「硫酸リグニン」が植物成長促進効果を持つ可能性が示されました。これは、硫酸リグニンを水溶化処理すると、アルカリ性土壌で問題となる鉄欠乏を解消する効果があるためです。硫酸リグニンは土壌投入による環境影響が懸念されますが、土壌中の硫黄化合物の動態や腐植酸への変換によるリン酸固定への影響など、更なる研究が必要です。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

有機質肥料と飼料は、どちらも生物由来の有機物を原料とする点で共通しています。家畜の飼料には、肉や骨粉、魚粉などが使われますが、これらは肥料としても利用されます。

例えば、魚粉はリン酸が豊富なため、リン酸肥料として使用されます。牛骨粉はリン酸とカルシウムを多く含み、リン酸肥料や土壌改良剤として利用されます。

このように、有機質肥料と飼料は密接な関係にあり、相互に利用されています。飼料の品質向上は、結果として有機質肥料の品質向上にもつながります。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

稲作における地力窒素の増強方法について議論されています。地力窒素は土壌粒子に吸着した有機物と考えられ、腐植酸に組み込まれた窒素がその役割を担うと推測されています。具体的には、レンゲを育てて土壌に鋤き込む際に、2:1型粘土鉱物を施肥することで、レンゲ由来の有機物の固定量を増やし、地力窒素を増強できる可能性が示唆されています。これにより、土壌の団粒構造も改善され、初期生育や穂の形成にも良い影響を与えることが期待されます。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

隣接する田んぼで米粒の大きさに差が出た原因について考察しています。水源は同じだが、土壌改良(レンゲ+粘土鉱物)を1年早く開始した田んぼで米粒が大きくなったことから、土壌改良の効果の可能性が高いと推測しています。土壌改良は、レンゲ刈り取り前に粘土鉱物を施肥し、レンゲを鋤き込む方法で行っています。これにより、土壌の物理性が改善され、窒素の効き目が長く続くためと考えられます。詳細なメカニズムは今後の課題です。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

田の酸化還元電位に関する記事は、土壌中の鉄分の状態から、田んぼの土が酸化的か還元的かを判断する方法を解説しています。

健康な土壌は還元状態ですが、酸化的になると稲の生育に悪影響が出ます。酸化的かどうかの指標として、土中の鉄分の状態を観察します。

還元状態の土壌では鉄分は水溶性の2価鉄として存在し、土の色は灰色や青灰色になります。一方、酸化的になると鉄分は水に溶けにくい3価鉄になり、土の色は赤褐色や黄色っぽくなります。

記事では、これらの色の変化を写真で比較し、土壌の状態を診断する方法を紹介しています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

香酸カンキツ、特に新姫は、ポリメトキシフラボノイドの一種であるノビレチンを豊富に含み、これが動物実験で神経系に作用し、記憶学習能の向上などが示唆されています。

著者は、ノビレチンの効果と田道間守の不老長寿の伝説を結びつけ、その効能に納得を示しています。

しかし、香酸カンキツがなぜ動物に有益なノビレチンを合成するのか、その理由は不明であり、著者は昆虫への作用などを考察しています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

記事は、近年の異常気象による水不足が稲作に深刻な影響を与える中、土壌の保水性を高めることの重要性を訴えています。

著者は、自身が観測している保水性の高い田んぼでは、水位が下がってもひび割れが起きにくいことを例に挙げ、土壌改良の必要性を主張しています。

そして、従来の一発肥料に頼った稲作から脱却し、持続可能な稲作を実現するために、土壌の物理性を向上させる技術の確立が急務であると結論付けています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

著者は関東ローム層の地域を訪れ、その土質を観察した。関東ローム層はパウダー状で、農業機械の刃を傷つけにくいという特徴がある。活性アルミナの問題は腐植質肥料で解決できるため、心配ないと著者は考えている。しかし、近隣の畑では土の脱色が進んでおり、土壌が酷使されている現状を危惧している。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

中干し無しの稲作は、土壌を湛水状態に保つことでカドミウムの溶解を抑え、稲への吸収を抑制する効果があります。これは、カドミウムを含むリン酸肥料を使用する場合でも、土壌の物理性と化学性を改善することでカドミウム蓄積を軽減できることを示唆しています。つまり、品質向上と環境保全、カドミウム蓄積抑制は、共通の土作りによって達成できる可能性があります。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

ミカンの花芽形成は冬期のジベレリン処理で抑制されるが、その理由は花芽分化にある。花芽分化は冬期に起こり、枝に蓄積されたデンプン量に影響される。ジベレリンは栄養成長を促進しデンプン消費を促すため、結果的に花芽分化を抑制すると考えられる。一方、7~9月の乾燥ストレスはデンプン蓄積を促し花芽分化を増加させる。つまり、土壌の保水性改善による乾燥ストレスの軽減は、ジベレリン同様、花芽形成抑制につながる可能性がある。しかし、ミカンの栽培地では肥料運搬や土壌改良が難しいのが現状である。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

田んぼの底でピンク色のひらひらしたものを見つけました。糸状で常に動いており、写真に撮るのが困難です。拡大してみると、ピンク色の部分には細長い穴が空いていました。これは、ホウネンエビなどが土に潜り、尾だけを出している状態かもしれません。田んぼの土壌改良は、毎年新たな発見があり、興味深いですね。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

筆者は、中干しなし+レンゲ栽培をしている田んぼでジャンボタニシが減った可能性を考察しています。 ポイントは、土壌中の鉄分の酸化還元です。

①レンゲにより土壌中の有機物が増加

②春に土壌表面が急速に褐色化したことから、鉄分が酸化

③その後、潅水により鉄分が還元され土壌中に蓄積

この還元された鉄をジャンボタニシが摂取することで、農薬と同様の効果が生まれたと推測しています。そして、タンニン鉄が有効なのではないかと結論付けています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

中干し無しの稲作に取り組む農家の米が、品質検査で最高評価を得た事例を紹介しています。

この農家は、土壌改良、レンゲ栽培、中干し無しに加え、減肥にも取り組んでおり、収量が多いだけでなく、品質も高い米を生産しています。

記事では、この品質向上の要因として、

1. **初期生育段階での発根促進**

2. **猛暑日における水張りによる高温障害回避**

3. **川からのミネラル供給量の増加**

の3点を挙げ、土壌の物理性改善とガス交換能向上による重要性を指摘しています。

さらに、中干し無しの稲作は、水管理コストや農薬散布の削減、夏季の気温上昇抑制にも繋がり、環境にも優しい持続可能な農業を実現するとしています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

Dr. Stoneの影響で鉄粉に興味を持つ。脱酸素材の鉄粉を肥料として使えるか検討。酸化鉄(使い古しの鉄粉)は水田で窒素固定を助ける。未酸化の鉄粉を肥料として使う場合、鉄酸化菌が二価鉄を三価鉄に酸化し、その過程で他の養分の溶脱や土壌形成を促す可能性がある。レンゲ米の田んぼの土壌改良例から、鉄粉が土壌改良を加速させ、腐植形成に役立つ可能性を示唆。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

## 稲作の可能性と米消費拡大について(250字要約)

高性能炊飯器の導入で米消費量が1.5倍に増加した事例から、食味向上と簡便性が米消費拡大の鍵となる。米は安価だが、調理の面倒さや購入時の運搬が課題となる。高品質な炊飯器の開発・普及は、これらの課題を克服し、米消費を促進する有効な手段となる。食料自給率向上のためにも、稲作への補助金よりも、炊飯器開発への投資が有効である可能性を示唆する。麦への転作を避けるためにも、米の魅力を高める技術革新が求められる。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

レンゲ米の田んぼの土表面でみられる褐色化は、鉄の酸化による可能性があります。もしそうであれば、土壌中の酸化鉄の増加により、窒素固定が促進され、稲の倒伏や温室効果ガス発生の可能性が高まるため、肥料を抑えた方が良いでしょう。食料安全保障の観点からも、肥料に頼らない稲作は重要であり、米の消費拡大も同時に考える必要があります。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

粘土鉱物の一種である緑泥石は、海底の堆積岩に多く含まれています。海水には岩石から溶け出した鉄やマグネシウムなどのミネラルが豊富に含まれており、特に海底火山付近では活発な熱水活動によってミネラルが供給され続けています。これらのミネラルと海水中の成分が反応することで、緑泥石などの粘土鉱物が生成されます。つまり、緑泥石は海底での長年の化学反応の結果として生まれたものであり、海水由来のミネラルを豊富に含んでいる可能性があります。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

沖縄の土壌改良では、水はけをよくして根が張りやすく、地温が上がるようにすることが重要です。サトウキビの絞りカスであるバガスは、土に混ぜると微生物が分解する際に熱を発生するため、地温上昇に役立つ可能性があります。バガスはブドウ糖が連なったセルロースが主成分なので、微生物の栄養源となり、その代謝熱がカカオなどの根の成長を促す効果も期待できます。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

沖縄の石灰過剰土壌の改善策として、耐性のある作物の活用が現実的です。特に、ムギネ酸を分泌して鉄分吸収を助けるイネ科植物(サトウキビなど)が有効です。

イネ科植物は根の構造も土壌改良に適しています。客土と並行してイネ科緑肥を育て、有機物を補給することで土壌が改善される可能性があります。

さらに、耐塩性イネ科緑肥と海水の活用も考えられます。物理性を高めた土壌で海水栽培を実現できれば、画期的な解決策となるでしょう。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

黒糖の色は、ショ糖精製過程で除去される糖蜜に由来します。糖蜜には、フェノール化合物やフラボノイドなどの褐色色素が含まれており、これが黒糖特有の色と香りのもととなっています。これらの色素は、抗酸化作用や抗炎症作用など、健康への良い影響も報告されています。つまり、黒糖の黒色成分は土壌改良に直接関与するものではなく、ショ糖精製の副産物である糖蜜の色素に由来するものです。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

米ぬかに含まれる食物繊維は、セルロース、ヘミセルロース、ペクチンなどです。腸内細菌叢への影響は成分によって異なり、セルロースは発酵しにくい一方、ペクチンは完全に発酵されます。ヘミセルロースはコレステロール低下作用も持ちます。米ぬかは廃棄されがちですが、栄養価が高く、食料自給率向上や肥料依存軽減にも役立つ可能性があります。ただし、リン酸を多く含むため、有機質肥料としての使用は注意が必要です。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

米ぬかには豊富なビタミン・ミネラルが含まれ、特にミネラルでは、マグネシウムやリンに加え、免疫の要である亜鉛が多く含まれる点に注目します。筆者は、過去記事で言及した動脈硬化予防などの血流改善効果と、今回着目した亜鉛による免疫向上効果を合わせると、米ぬかがヒトの健康において免疫力向上と血流改善の両面で有益な可能性を秘めていると考察。ただし、これらの効果は、ミネラルが豊富な健全な土壌で育った稲の米ぬかに限られることを強調しています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

こめ油にはスーパービタミンEと呼ばれる「トコトリエノール」が豊富に含まれています。トコトリエノールは一般的なビタミンE(トコフェロール)と比べて抗酸化作用が40〜60倍高く、こめ油が酸化しにくい理由の一つと考えられています。また、抗がん作用や動脈硬化の改善効果も期待されています。トコトリエノールはこめ油やパーム油など限られた油にしか含まれていない貴重な栄養素です。国内の米消費量が減少している現状は、この貴重な栄養素を摂取する機会を失っていると言えるでしょう。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

著者は、Chromecast with Google TVでSteam Linkを使ってゲームができるか検証しました。しかし、ゲーム動作がカクカクしてしまい、原因を調査。ネットワーク速度を向上させるためにイーサネットアダプターを導入しましたが改善されず、Chromecastのスペック不足が原因と推測しました。そこでRaspberry Pi 4Bで試したところ、スムーズに動作。Chromecastのメモリ容量が影響している可能性を指摘し、他のスペックのマシンでの検証を希望しています。

追記として、Chromecastの後継機であるGoogle TV Streamerでも同様の検証を行った記事へのリンクが掲載されています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

リノール酸は必須脂肪酸だが、過剰摂取すると脳血管系疾患リスクが上昇する可能性がある。 これは、リノール酸からアラキドン酸が、α-リノレン酸からDHAが合成される経路が競合するためである。DHAは脳の働きに重要だが、リノール酸過剰摂取によりDHA合成が抑制される。特に乳幼児の脳発達への影響が懸念されるため、粉ミルクのリノール酸量には注意が必要だ。α-リノレン酸やDHA摂取を意識することで改善が期待される。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

この記事は、Bootstrapを用いてWebサイトのCore Web Vitalsスコアを向上させる方法を解説しています。具体的には、BootstrapのボタンコンポーネントのCSSのみを抽出し、ページHTMLにインライン挿入する方法を紹介しています。

手順としては、Bootstrapのソースファイルから必要なSCSSファイルをサイトディレクトリに配置し、SOY CMS側でSCSSコンパイルの設定を行います。これにより、ボタン用のCSSがページに直接記述され、外部ファイルの読み込みが不要になります。

さらに、生成されたCSSを圧縮してインライン化することで、ページ表示速度の向上を目指します。ただし、毎回SCSSをコンパイルするのは非効率なので、CSSやページ全体のキャッシュ化が推奨されています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

この記事は、運動中の疲労と乳酸の関係、そして無酸素運動の持続力向上について解説しています。従来、「乳酸蓄積=疲労」と考えられていましたが、実際は乳酸の蓄積量ではなく、細胞内のpH低下が疲労に影響するとされています。 そこで、細胞外に乳酸を排出する役割を持つタンパク質「MCT4」が注目されています。MCT4は、細胞内のpH低下を抑え、無酸素運動の持続力を向上させる可能性を秘めています。 しかし、排出された乳酸が血液中のpHにどう影響するかは、まだ明らかになっていません。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

荒起こし後の田んぼで、大きな土の塊があっても、植物の根はその塊の上や側面からも伸びていく様子が観察できます。

通常、土深くに埋もれてしまう種子も、荒起こしによって地表に出て発芽するチャンスを得ます。そして、成長した植物の根が土塊を多方向から砕くことで、土壌の団粒化が促進されます。

一見、荒起こしは土壌への負担が大きいと思われがちですが、植物の成長を促し、結果的に土壌改善に貢献している可能性があります。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

腐植酸は土壌中のリン酸固定を抑制する効果があります。腐植酸はアルミニウムイオンと結合し、土壌からリン酸と結合しやすいアルミニウムを減らすためです。ラッカセイ栽培では、腐植と石灰を施用することで、リン酸の有効性を高め、ラッカセイのポテンシャルを引き出す可能性があります。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

この記事は、無農薬栽培の可能性を探るため、シュウ酸アルミニウムの抗菌作用に着目しています。アカマツの菌根菌が生成するシュウ酸アルミニウムが抗菌作用を示すという報告から、植物の根からも分泌されるシュウ酸に着目し、そのメカニズムを探っています。シュウ酸アルミニウムは、土壌中でアルミニウムとキレート化合物を形成し、これが菌のコロニー先端部でグラム陰性細菌や枯草菌への抗菌作用を示すと考えられています。具体的な抗菌メカニズムは不明ですが、銅イオンと同様の作用の可能性が示唆されています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

土壌分析でリン酸値が高い場合、Ca型リン酸が多く病気リスクも高まります。記事で紹介されたラッカセイはAl型リン酸を利用できるため、石灰過剰の土壌ではリン酸値改善効果は期待できません。石灰過剰だと土壌pHが上がり、ラッカセイがAl型リン酸を溶解しにくくなるからです。リン酸値改善には、まず石灰値の適正化が必要です。鶏糞など酸性資材の活用も検討しましょう。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

イトミミズは、水田の土壌中に生息するミミズの一種で、有機物を分解し、土壌を肥沃にする役割を担っています。鳥取県の研究によると、イトミミズが形成する「膨軟層」には、コナギなどの雑草の生育を抑制する効果があることが分かりました。

イトミミズは、土壌中の有機物を分解することで、窒素などの栄養塩を供給し、イネの生育を促進します。しかし、過剰な有機物の供給は、イネの倒伏を招く可能性もあるため、注意が必要です。

イトミミズの抑草効果を最大限に活用するためには、イトミミズの生態や食性を詳しく調査し、最適な水管理や施肥管理を行う必要があります。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

田んぼの土壌の物理性が改善すると、腐植やヤシャブシ由来のポリフェノールが増加し、硫酸よりも還元されやすい状態になるため、硫化水素の発生が抑制されると考えられます。

ポリフェノールは、重合するとタンニンや腐植物質を形成し、土壌中で分解される際にカテキンなどの還元力の高い物質を生成する可能性があります。

また、土壌の物理性改善は、稲の根の成長を促進し、鉄の酸化や硫酸の吸収を促す効果も期待できます。これらの要因が複合的に作用することで、土壌中の酸化還元電位が変化し、硫化水素の発生が抑制されると考えられています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

水田では、酸素不足のため土壌が還元状態になりやすく、硫化水素が発生しやすくなります。土壌中の物質は、還元されやすい順に、硝酸イオン、マンガン、鉄、硫酸イオン、二酸化炭素と還元されます。

鉄は硫酸イオンより還元されやすいので、鉄が存在すれば硫化水素の発生は抑えられます。つまり、土壌に鉄を供給したり、鉄の酸化還元をコントロールすることが重要になります。

土壌の物理性を改善することで、硫化水素やメタンの発生を抑制できる可能性があり、そのメカニズムについて、今後の記事で解説していく予定です。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

ネギの連作障害解消のために稲作を挟む方法の効果が疑問視されています。原因は、家畜糞の多用などで土壌が老朽化し、ガス発生が問題となっている可能性があります。解決策として、稲作前に腐葉土を鋤き込み、土壌の物理性を改善することが有効と考えられます。物理性改善は稲作中でも可能であり、土壌環境の改善に役立ちます。ただし、稲作に悪影響が出ないように、時期に注意する必要があります。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

赤トンボ(アキアカネ)は収穫後の田んぼの水たまりに産卵しますが、観察ではキャタピラで踏み固められた場所に産卵しており、乾燥が心配です。アキアカネは卵で越冬するため、水たまりが短期間で乾くことは問題ありません。しかし、土壌の保水性が向上すれば、より長く水たまりが維持され、アキアカネの産卵環境の改善に繋がる可能性があります。稲作中の土壌管理は、収穫量増加だけでなく、生物多様性にも貢献する可能性を秘めています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

稲作の大規模化には、土壌の物理性向上による安定収穫が課題です。解決策として、中干し無し栽培による温暖化対応が挙げられますが、そのためには土壌の物理性を向上させる必要があります。

そこで、植物性有機物資源としてクズの葉と海藻に注目します。クズは葛布製造の増加に伴い、繊維として使えない葉が堆肥として活用される可能性があります。また、水田では潅水により海藻の塩分問題も解決できます。

さらに、安定的な水資源確保のため、上流域での里山保全も重要となります。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

連日の長雨で田んぼに土砂が流れ込むと、土質が変わり稲の生育に悪影響を及ぼすことがあります。土砂に含まれる成分によっては、養分過多や有害物質の影響が出ることも。対策としては、土壌の物理性を改善することが重要です。具体的には、植物性有機物を投入し、緑肥を栽培することで、土壌の保肥力と発根を促進し、土砂の影響を軽減できます。施肥だけで解決しようとせず、土壌改良を優先することが大切です。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

この地域で稲作にごま葉枯病が多発している原因は、土壌劣化によるカリウム、ケイ酸、マグネシウム、鉄などの要素の欠乏が考えられます。特に鉄欠乏は土壌の物理性悪化による根の酸素不足が原因となり、硫化水素発生による根腐れも懸念されます。慣行農法では土壌改善が行われないため、根本的な解決には土壌の物理性向上と、それに合わせた適切な施肥管理が必須です。経験的な対処法や欠乏症の穴埋め的な施肥では効果が期待できません。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

日本の稲作は大規模化が進んでいるが、地力維持の負担増加が懸念される。大規模農家にとって、冬期の労働集約的な地力向上策は現実的ではない。そこで、簡易的な土壌物理性改善方法の確立が急務となっている。解決策の一つとして、ヤシャブシの葉のようなタンニン豊富な有機物資材の活用が挙げられる。この方法は、大規模化に対応しながら、土壌の物理性を向上させる可能性を秘めている。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

土壌の物理性を高めた田んぼで、減肥したにも関わらず、台風による稲の倒伏が発生。これは、土壌の地力や肥効が向上した結果、予想以上にイネが成長したためと考えられます。特に、手植え区では株間が広いため、穂重が増加した可能性があります。

一方、機械植え区では倒伏が見られなかったことから、株間と風通しの関係も示唆されます。

今回の結果から、土壌改良後の施肥設計は難しい課題であることが浮き彫りになりました。今後は、さらなる減肥や株間調整など、対策が必要となります。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

昔は田んぼで産卵していたアキアカネですが、最近はプールなどでも見られるようになっています。これは、近年の稲作の変化が関係していると考えられます。

コンバインを使うため収穫前に田んぼを乾かすこと、土作りがされていないため雨が降っても固い土壌になってしまうこと、藁の腐熟のために石灰窒素が使われること、冬に田起こしが行われることなど、アキアカネの産卵やヤゴの生育にとって厳しい環境になっている可能性があります。

アキアカネは、変化した環境に適応しようと、田んぼ以外の水場も利用するようになっているのかもしれません。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

今年の稲作では追肥を行う農家が増加しており、一般的な一発肥料の設計が通用しなくなっている可能性が指摘されています。筆者はその原因を年々劣化する土壌や猛暑日の増加、特に中干し期間の高温障害と推測。

興味深いのは、筆者の田では土壌物理性を改善し一発肥料を2割減肥しても追肥が不要な一方で、追肥している田は肥料使用量が多いにもかかわらず、イネが肥料を適切に吸収できていない実態です。肥料高騰の中、施肥した肥料が無駄になるのは経済的損失であり、吸収されずに土に残った肥料は病気を招くリスクがあるとも警鐘を鳴らしています。今回の内容の詳細は次回に続くとのことです。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

SOY CMSの表示速度改善についての記事です。

今回はプラグインの有効・無効の判定処理を最適化しました。従来は全プラグインの状態を都度ファイルシステムから読み込んでいましたが、キャッシュ化して参照するように変更。これにより、ファイルシステムへのアクセス回数を減らし、不要なプラグインのクラスファイル読み込みを削減することで表示速度を向上させています。

同様の速度改善は、設定情報のデータベース参照回数を減らしたSOY Shopでも行われています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

稲作において、害虫の天敵が集まる田と集まらない田の違いについて、殺虫剤不使用の田を対象に考察。植物は食害されると、カマキリなどの天敵を誘引する物質「サリチル酸メチル」を放出します。この物質は、光合成で合成される芳香族アミノ酸を前駆体とします。

しかし、高温障害や蒸散量減少でイネが弱ると、芳香族アミノ酸の合成が低下し、天敵誘引能力も減少。筆者は、今年の猛暑日と重なった中干しがイネに多大な高温ストレスを与え、誘引物質の合成を阻害した可能性を指摘。その悪影響は収穫直前に顕著化すると予測しています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

SOY Shopの表示速度改善のために、データベース参照回数を減らす対策を行いました。

従来は各種設定状況やプラグインの有効状態確認の度にデータベースを参照していましたが、これを改善し、必要な設定を事前に取得・保持するように変更しました。具体的には、よく参照する設定はメモリ上に保持し、プラグインの有効状態は配列で管理することで、データベースへのアクセス回数を減らしています。

この結果、ページ表示の度に発生していたデータベースへのアクセスが減少し、表示速度の向上が期待できます。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

今年の猛暑日は早く訪れ、中干し中の稲に高温障害をもたらしている可能性があります。中干し中に猛暑日が重なると、土壌の乾燥とひび割れが起き、根にダメージを与えてしまうからです。根が傷むとカリウムやマグネシウム、亜鉛の吸収量が減り、稲は養分を葉から他の部位へ転流させようとします。これが、葉の脱色や養分転流の活発化という形で現れます。根へのダメージは収穫量や病虫害抵抗性にも影響するため、猛暑と中干しの関係には注意が必要です。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

とろろそばのポスターでうたわれている、とろろの効能「疲労回復、老化防止、美容効果、記憶力向上」の成分を探っています。

企業サイトによると、とろろにはデンプン分解酵素、コリン、サポニン、食物繊維が含まれています。

すりおろすことで加熱せず酵素を摂取でき、食物繊維が酵素の活性を維持します。

今回は触れていませんが、コリンにも注目すべき効能がありそうです。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

著者は、猛暑対策として有効な「中干し無しの稲作」を広める上で、水資源の管理の重要性を説いています。中干し無しの田が増えると、水不足が深刻化する可能性があるからです。上流域の森林保水力の維持や、田の土壌改良による保水性向上など、持続可能な水資源利用の必要性を訴えています。特に、土壌改良は、水不足時のリスクを軽減する効果も期待できるため、重要な対策として位置付けています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

SOY CMSのブロック(ラベル、プラグイン)に、カスタムフィールドの拡張ポイント実行有無を設定する機能が追加されました。

従来、カスタムフィールドが増えるとブロックのパフォーマンスが低下する問題がありました。今回の更新により、不要なカスタムフィールドの値取得を抑制し、表示速度の改善が可能となります。

例えば、新着記事一覧でタイトルとリンクのみ表示する場合、カスタムフィールドの取得をオフにすることで効率化できます。

今回の更新は、長期間運用しているサイトでカスタムフィールドが肥大化している場合に特に有効です。ダウンロードはsaitodev.co/soycms/から可能です。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

日本の農業は肥料不足が深刻化しているが、土壌改善により改善の余地は大きい。土壌劣化により保肥力が低下し、必要以上の施肥が必要となっている現状がある。土壌分析を活用し、リン酸やカリウムの使用量を見直すべきである。窒素は土壌微生物による窒素固定で賄える可能性がある。日本の豊かな水資源を活用した土壌改善は、肥料使用量削減の鍵となる。慣習的な栽培から脱却し、土壌と肥料に関する知識をアップデートすることで、省力化と生産性向上を実現できる。今こそ、日本の農業の転換期と言えるだろう。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

記事は、稲作の自動化技術の進展について述べています。特に、水位管理の自動化に焦点を当て、水位センサーを用いた実験を紹介しています。

著者は、水位センサーモジュールを購入し、Micro:bitに接続して水位の変化を数値化できることを確認しました。水位の変化に応じて、Micro:bitに表示される数値が変化することを実験を通して明らかにしています。

記事は、水位センサーの仕組みの詳細には触れていませんが、今後の調査課題としています。稲作における自動化技術の可能性を探る内容となっています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

レンゲ栽培の効果は、田植え後の雑草管理にも良い影響を与える可能性があります。レンゲによって土壌中の窒素量が供給され、雑草の発生が抑制される可能性があります。著者の田んぼでは、レンゲ栽培後、例年に比べて雑草の発生量が少なかったという観察結果が得られました。しかし、これはあくまで個人の観察結果であり、科学的な証明はされていません。レンゲ栽培は、土壌環境の改善や雑草抑制など、多くの利点があると言われています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

カリ肥料不足の深刻化に伴い、代替肥料として塩化カリや鶏糞燃焼灰が挙げられるが、それぞれ土壌への影響や供給安定性の問題がある。塩化カリは土壌への悪影響が懸念され、鶏糞燃焼灰は供給不安定な上、カルシウムやリン過剰のリスクもある。

そこで、日本の伝統的な稲作のように、川からの入水など天然資源を活用する方向へ転換すべき時期に来ていると言える。土壌鉱物の風化作用など、自然の力を活用することで、持続可能な農業を目指せるだろう。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

日本全国の水田の腐植量を1%増やすと、どれだけの二酸化炭素削減になるかを試算した。腐植1%アップで1反あたり1トンの炭素が固定されると仮定し、全国の水田面積236万ヘクタールに当てはめると、約2300万トンの二酸化炭素削減となる。腐植増加は肥料や農薬の使用量削減にも繋がり、製造・輸送・散布に伴う二酸化炭素排出削減も見込めるため、実際的影响は更に大きいと考えられる。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

## ジャンボタニシ被害と対策に関する記事の要約(250字)

この記事では、田植え後のジャンボタニシ被害への対策について考察しています。筆者は、ジャンボタニシが稲をよじ登り損傷を与える様子を写真で示し、その深刻さを訴えています。

対策として、水深管理や冬の耕起による個体数抑制、捕獲などの方法が挙げられています。特に、田んぼに溝を掘り、ジャンボタニシを集めて一網打尽にする方法や、大きくなったジャンボタニシは冬を越せないため、田んぼの外からの侵入を防ぐ必要性が論じられています。

さらに、ジャンボタニシの生態や、過去に食用として輸入・養殖された歴史にも触れ、効果的な対策の必要性を訴えています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

稲作は、野菜に比べて極めて少ない肥料で栽培できる可能性を秘めています。その理由は、川の資源(微量要素や粘土)の活用、水田に水を張ることで鉄粉と協働し自然に窒素固定が始まること、イネと共生するエンドファイトによる窒素固定の可能性にあるとされます。これにより、リン酸以外の養分は地域資源で賄える見込みです。

昨今の社会情勢で肥料輸入が困難になり、日本の食料自給率(肥料込み)がほぼゼロであったことが露呈しました。減反政策で田が減少する中、稲作の減肥技術は、海外資源への依存を減らし、日本の食料安全保障を強化する上で極めて重要な意味を持っています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

大豆肉の普及には、原料となる大豆の安定供給が必須ですが、耕作放棄地の増加が課題となっています。そこで、稲作と大豆栽培を組み合わせることで、この問題を解決できると提案しています。具体的には、水田での大豆栽培や、米と大豆の輪作を推奨しています。これにより、耕作放棄地の活用、水田の多面的機能の維持、国産大豆の自給率向上など、多くのメリットが期待できます。さらに、稲作農家の収入源 diversificationにもつながり、農業の活性化にも貢献すると考えられています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

筆者は疲労感解消のため、鉄分不足に着目。運動後の鉄分摂取の重要性を指摘しつつ、鉄分豊富な野菜の栽培環境に疑問を呈しています。施設栽培で家畜糞を使うと土壌がアルカリ性になり、鉄分の吸収率が低下するため、野菜から十分な鉄分を摂取できない可能性を示唆。鉄分不足と疲労感の関係性について、さらに深く考察する必要性を訴えています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

酷使された土に、強い毒性とアレロパシーを持つ特定外来生物「ナルトサワギク」が繁殖しています。繁殖力の強さから、土壌改善なしに駆除は難しいでしょう。土壌が良くなれば、ナルトサワギクは生育が遅くなり、他の植物が優勢になるため、結果的にナルトサワギクの生育域は狭まります。根本的な解決のためには、土壌改善が必須です。具体的な方法として、物理性の改善とレンゲの栽培が有効です。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

カタツムリ探しを通して、著者はその個体数の減少を実感する。舗装道路の増加による乾燥化の影響に加え、田畑の土壌劣化も要因として考えられるという。保水性の高い田んぼでは、カタツムリが多く見られることから、地域全体で保水性の向上に取り組むことで、カタツムリの個体数増加に繋がるのではないかという考えに至る。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

レンゲ米栽培の田で、レンゲの鋤き込み後の土壌を観察したところ、周辺の田と比べて土の色が黒く、弾力があり、粒子が細かくなっていることが確認できた。これは、稲作中に入水した水に含まれる粘土と有機物が結びついた結果であり、田が炭素を貯蔵できる可能性を示唆している。このことから、品質向上と土壌改良を両立させる稲作の可能性について、筆者は確信を深めている。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

## レンゲと中干しなし稲作がもたらした秀品率向上

今年は、土壌の物理性改善に加え、レンゲ栽培と中干しなし稲作を実践した結果、稲作の秀品率が劇的に向上しました。

従来は、雑草や害虫の発生に悩まされていましたが、今年はレンゲの抑制効果と、稲自身が分泌する「フェノール性アミド」という物質の増加により、除草剤や殺虫剤の使用を大幅に減らすことができました。

その結果、稲は健全に生育し、食害による品質低下も抑えられ、高品質な米の収穫に繋がりました。

今回の結果は、レンゲ栽培と中干しなし稲作が、環境負荷を低減しながら収益性の高い稲作を実現する可能性を示すものです。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

レンゲ米の田んぼに、ナズナが大量に種を落とした。ナズナの種は夏期の稲作時に大半が死滅すると言われているが、今年は中干し無しの稲作だったため、例年より多くのナズナが発芽した。中干し無しの環境がナズナの種の生存に影響を与えた可能性があり、酸素不足や温度変化の抑制が休眠打破を妨げた可能性が考えられる。もし稲作の中後期にナズナの種が死滅するなら、イネにリン酸や微量要素を供給してくれるので有益である。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

農道を歩いていると、レンゲを育てている田が増えていることに気づきました。レンゲは土壌改良効果がありますが、栽培には注意点があり、経験だけでは難しい面もあります。最近、花が咲いていないレンゲ畑を見かけました。土壌の物理性・化学性が向上すると、作物のトウ立ちの時期が遅くなることがありますが、レンゲの花芽形成は日照時間が関係するため、土壌と開花の関係は不明です。引き続き観察を続けたいと思います。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

レンゲを播種した田んぼで、ナズナが一面に繁茂し、レンゲと共存している様子が観察されています。筆者は、ナズナの旺盛な生育がレンゲにどのような影響を与えるのか、また、レンゲの播種密度を上げると土壌への影響がさらに大きくなるのではないかと考察しています。これは、過去にクローバ畑がエノコログサに覆われた経験から、緑肥の播種によって小規模ながら生態系の遷移が見られると期待しているためです。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

レンゲの播種と耕耘により、造成地の物理性が改善され、雑草の発生が抑制された。レンゲは土壌中の窒素量を増やし、土壌の硬さを改善する効果があった。しかし、レンゲ以外の植物の侵入は少なく、植生の多様性は低いままだった。今後の課題として、多様な植物の生育を促すための環境整備が必要であることが示唆された。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

土壌改良により土壌の物理性が向上すると、特定の単子葉植物の生育が抑制される可能性があるという観察記録です。

筆者は、固い土壌を好むが養分競争に弱い単子葉植物が存在すると推測し、土壌改良によってレンゲやナズナなどの競合植物が旺盛に生育することで、単子葉植物の生育が阻害されると考えています。

この観察から、土壌改良初期にはソルガムやエンバクを、その後は土壌生態系のバランスを整えるために緑肥アブラナを使用するなど、緑肥の種類選定の重要性を指摘しています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

筆者は、レンゲ畑がナズナで覆われた理由について、物理性の改善による土壌の変化でレンゲが育ちにくくなった可能性を考察しています。

昨年はレンゲが中心部を占めていたのに対し、今年はナズナが広がりレンゲの勢いが弱いためです。

物理性の改善は稲作にプラスですが、レンゲの生育に影響した可能性があり、今後の観察を通して緑肥としてのレンゲに代わる選択肢も検討する必要性を感じています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

硫酸塩系肥料を継続使用すると、土壌に硫酸イオンが蓄積し、ミネラルバランスが崩れて生育が悪くなる問題がある。これを解決するには、硫酸イオンを吸収するアブラナ科の緑肥が有効である。アブラナ科は硫酸イオンを多く吸収する性質があり、肥料分の少ない土壌でも生育できる。硫酸塩系肥料の残留で生育が悪化した土壌にアブラナ科緑肥を栽培することで、硫酸イオン吸収による土壌環境改善効果が期待できる。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

日本の食糧事情の脆弱さを、塩化カリの入手困難という点から解説しています。塩化カリは肥料の三大要素であるカリの供給源であり、世界的な供給不安は日本の農業に大きな影響を与えます。著者は、減肥栽培や土壌中のカリ活用など、国内資源を活用した対策の必要性を訴えています。特に、家畜糞はカリを豊富に含むものの、飼料輸入に依存しているため、安定供給が課題として挙げられています。社会情勢の変化が食糧生産に直結する現状を踏まえ、科学的な知識に基づいた農業の重要性を強調しています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

SOY CMSのカスタムフィールドアドバンスドとサムネイルプラグインの表示速度改善に関する記事の要約です。

記事では、多数の記事を表示する際に発生する表示速度の低下について、その原因と解決策が解説されています。

主な原因は、記事ごとにカスタムフィールドの値を取得する際に、データベースへのアクセスが繰り返されるためでした。

解決策として、記事に紐づくカスタムフィールドの値を全記事分一度に取得し、必要な値のみに絞り込むことで、データベースアクセスを削減しました。

この改善により、特に記事数が50件や100件といった大量に表示する場合に、表示速度の向上が期待できます。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

栽培の師は「土が良くなると石が上に上がって減る」と言っていた。庭で生ゴミを埋める日課を通して、その意味を実感している。生ゴミを埋めると土が柔らかくなり、以前は掘り出せなかった石が容易に取れるようになった。これは、生ゴミの分解により土壌が改良され、周りの土が柔らかくなったためだと考えられる。この現象は、トラクターでの耕起にも当てはまるだろう。土に生ゴミを入れることで、土壌改良の効果を実感し、師の言葉を再認識した。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

著者は今年、大阪府高槻市の米粉「清水っ粉」の取り組みが最も印象的だったと振り返る。注目すべきは、土壌の物理性を改善し、レンゲを栽培し、中干しを行わない稲作だ。この方法は、水管理、肥料、農薬のコスト削減、収穫量増加、生物多様性向上、周辺環境への好影響など、多くの利点をもたらす。さらに、清水っ粉のように米粉の製造・普及に取り組むことで、米の新たな需要を創出し、持続可能な農業を実現できる。この革新的な稲作と米粉の利用拡大は、農業所得の向上、環境保護、地域活性化に貢献する可能性を秘めている。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

この記事では、植物性の有機物を土に投入することの重要性を論じています。

植物性の有機物を土に投入しないと、土の物理性が悪化し、スベリヒユやヤブガラシのような除草剤が効きにくい雑草が生えやすくなります。一方、植物性の有機物を投入した土壌では、シロザのような抜きやすい雑草が生え、除草作業が楽になります。

さらに、トラクターや自走式草刈り機などの機械化と組み合わせることで、理想的な植生管理が可能となり、管理コストの削減と利益率の向上につながると結論付けています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

植物生育促進根圏細菌(PGPR)は、植物の根の周辺に住み、成長を促進する細菌です。養分の吸収促進、植物ホルモンの産生、病原菌の抑制といった働きを持ちます。PGPRの活用は、化学肥料や農薬の使用量削減につながり、環境保全型の農業に貢献します。代表的なPGPRとして、窒素固定を行う根粒菌や、リン酸を可溶化する菌根菌などが挙げられます。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

農薬や化学肥料の使用で野菜が育たなくなるという意見は、必ずしも正しくない。化学肥料の中には土壌バランスを整えるものもあり、一概に悪者扱いできない。

実際には、過剰な家畜糞投入による塩類集積で、野菜が育たなくなるケースが多い。慣行農法よりも、有機農法の方が、土壌環境を悪化させる可能性もある。

しかし、農薬や化学肥料だけに頼る農業にも問題はある。農薬耐性を持つ害虫の増加や、土壌の劣化などが懸念される。

重要なのは、それぞれの方法のメリット・デメリットを理解し、環境負荷を低減できる持続可能な農業を目指すことだ。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

「物理性改善+レンゲ+中干しなし」で稲作を行う田んぼにおいて、用水路からの入水箇所付近に自然の草が多発する現象が報告されています。これは、該当箇所が富栄養状態であるか地温が高いことによる養分不均等の可能性が高いと分析されています。夏の稲作時の入水の影響が残り、局所的な栄養過多を招いていると考えられており、この不均等な状態の改善が稲作とレンゲ双方に良い影響を与えることが期待されます。しかし、入水時に流れを強くすると稲に低温ストレスを与え、弱くすると局所的な富栄養化を招くという難しい課題に直面しており、最適な入水管理の重要性が示唆されています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

ブログ記事は、米の収穫後に田を耕さず放置された株が肥料分で再生する「ひこばえ」が、農村の重大な問題であることを提起しています。筆者は、ひこばえに消費される肥料分をレンゲ等の緑肥の生育に利用できないかと提案。収穫後の労力を惜しみひこばえに養分が使われることは、来年の田植え後の作業増大につながると懸念し、土壌の物理性改善の重要性を強調します。また、冬期の緑肥が大気中の二酸化炭素固定に繋がり、SDGsにも貢献すると指摘。稲作をしていない立場ながらも、この問題への深い洞察と提案が綴られています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

## 中干しなし稲作の利益率向上:250文字要約

筆者は、硫安由来の硫化水素による根腐れを防ぐため慣習的に行われてきた稲作の中干しを、土壌改良と適切な施肥により省略することで、収量減なく利益率を向上できることを実証した。中干しの省略は労働時間削減と水資源の節約になるだけでなく、高温による稲のストレスを軽減し、品質向上にも寄与する。中干し廃止は慣行農法を見直す契機となり、持続可能な稲作の実現に貢献する。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

レンゲの播種時期を逃しても、廃菌床堆肥で土壌物理性を改善し、中干しなし稲作は可能です。収穫後、藁と共に廃菌床堆肥を鋤き込むのが理想ですが、冬場の雑草管理が地域の慣習に反する場合は、田植え直前に施用し、酸化鉄散布でメタン発生を抑えます。廃菌床堆肥と酸化鉄は肥料の三要素確保にも役立ち、減肥につながります。中干しなしでは川由来の栄養も得られ、環境負荷低減にも貢献します。重要なのは、これらの情報をどれだけ信じて実践するかです。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

今年の冬はラニーニャ現象の影響で厳しい寒さが予想されるため、畑作では平年以上の寒さ対策が必要です。作物の耐寒性を高めるだけでなく、地温上昇も重要です。

地温上昇には、廃菌床堆肥や米ぬかなどの有機質肥料の施用、緑肥の活用が有効です。土壌微生物による発酵熱や根の代謝熱で土が暖まります。

対処療法として、土壌に米ぬかを混ぜ込む中耕も有効ですが、窒素飢餓に注意が必要です。米ぬか嫌気ボカシ肥のような発酵が進んだ有機質肥料が理想的ですが、入手が難しい場合は、牛糞などの家畜糞の使用も検討できます。ただし、リン酸過多による耐寒性低下には注意が必要です。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

著者は、物理性向上に取り組んだ田んぼの土が、雨後も水没せず適度な水分を保っている様子を伝えています。この保水性により、将来の稲作やレンゲの生育に対して大きな安心感を得られることを強調しています。良い土作りは好循環を生み出し、物理性の向上はレンゲの生育を安定させ、それが更なる土壌改善、ひいては稲作の成功にも繋がるという自身の経験に基づいた考えを述べています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

日本の伝統的な稲作では、水田を定期的に乾かす「中干し」が行われてきました。しかし、東南アジアなどでは、水を抜かない「湿田」での稲作が主流です。湿田は温室効果ガスの排出量が多いという課題がありますが、日本の水田も国際的な排出規制の影響を受ける可能性があります。中干しは温室効果ガスの排出削減に有効ですが、猛暑による稲の生育への影響が懸念されます。日本の水田は、温室効果ガス排出量の削減と気候変動への適応の両面から、その管理方法を見直す必要性に迫られています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

記事は、大豆肉の普及には稲作の活用が重要だと論じています。

従来、水田での大豆栽培は転作に伴う土壌の排水性改善が、稲作への復帰を困難にする点が懸念されていました。しかし、著者は、物理性を改善した水田での稲作は、水持ちを損なわずに秀品率を高めることから、稲作と大豆栽培を交互に行う輪作を提案しています。

具体的には、数回の稲作後に大豆を栽培し、土壌の極端な酸化を防ぐため、大豆と相性の良いマルチムギを栽培することを推奨しています。

さらに、水田は川の水を取り入れることで畑作に比べて微量要素欠乏が起こりにくいという利点も強調。稲作と大豆栽培を組み合わせることで、持続可能で効率的な食糧生産システムを構築できると結論付けています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

棚田式の水管理が、区画整理された水田でも稲作に有効なのではないか、という考察をまとめた文章です。区画整理された水田では、水路から直接冷たい水が入り、高温になったイネにストレスを与えてしまう可能性があります。一方、棚田では水が段階的に供給されるため、水温が安定し、イネへのストレスも軽減されます。そこで、中干しを行わずに水を張り続けることで、水温を安定させ、イネへのストレスを軽減できるのではないかと考えられています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

この記事では、中干しを行わない稲作が、収益性向上と環境改善に有効であることを論じています。

従来、中干しは雑草抑制に有効とされていましたが、著者は中干しを行わない田んぼで雑草が生えないことを観察。これは、良好な田んぼの状態がイネのアレロパシー効果を高め、さらに天敵の活動も活発化するためだと推測しています。

中干しは除草剤や殺虫剤の使用増加につながる可能性があり、著者は、周囲の慣習にとらわれず、物理性の改善など、収益性と環境性を両立させる稲作を推奨しています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

高槻産の米粉「清水っ粉」を使った米粉めんを試食。うどんのような歯ごたえとそうめんのような滑らかさ、ほんのりとした甘みが特徴。この米粉めんは、環境負荷の低い「物理性の改善 + レンゲ栽培 + 中干し無し」の稲作で栽培された米から作られており、米粉100%というこだわりようだ。

「清水っ粉」は米粉の用途をパンや麺などに広げることで、従来の米食に加えて新たな販路を築いている。また、この稲作は田んぼ周辺の畑作にも良い影響を与えるため、地域全体の活性化にも繋がる可能性を秘めている。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

庭に穴を掘ると、生ゴミ由来の腐植が黒い層を作っています。これは、二酸化炭素から合成された炭素化合物が土に蓄積されていることを示しており、温暖化の抑制に微力ながら貢献していると言えるでしょう。腐植が豊富な土壌は植物の成長を促進し、光合成による二酸化炭素吸収量を増やす効果もあります。もし、炭素化合物蓄積量の少ない畑に同様の施策を行えば、大気中の二酸化炭素削減に大きく貢献できる可能性を秘めていると言えるでしょう。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

庭にナメクジが多いのは、水田の中干しをやめたことでカエルが増え、その天敵であるヘビも増えているからかもしれません。

カエルはナメクジを食べる益虫ですが、ヘビは人間にとって脅威です。水田の中干しをやめることで、周辺の畑ではナメクジ被害が減る一方、ヘビが増える可能性があります。

生態系のバランスは複雑で、一つの行動が思わぬ影響を及ぼすことを示唆しています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

レンゲ栽培と中干しなし稲作で、土壌の物理性向上による肥料過多と倒伏が課題として浮上。レンゲによる窒素固定量の増加と、物理性向上による肥料効能の持続が重なった可能性。中干しのメリットは物理性向上により減少し、デメリットである高温障害回避と益虫増加の方が重要となる。解決策は施肥量減らし。この技術確立は、肥料・農薬削減によるSDGs、土壌炭素貯留によるCO2削減、鉄還元細菌によるメタン発生抑制に繋がり、持続可能な稲作に貢献する。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

本記事は、稲のいもち病対策として殺菌剤に代わるアプローチを探求し、病気のメカニズムを深掘りしています。農研機構の研究に基づき、いもち病菌がイネの自然免疫を「α-1-3-グルカン」で回避し、感染を成立させていることを解説。特に注目すべきは、イネが細菌由来のα-1-3-グルカン分解酵素を合成できるようになると、いもち病の発生が減少したという研究成果です。筆者はこの発見から、イネの表層に同酵素を持つ菌や細菌を存在させることで、いもち病の感染を抑制できる可能性を提唱しています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

水田に生える細長い丸い草は、おそらくホタルイ。イネより背丈が低く、競合している様子もないため、放置しても影響はなさそう。イネの生育が弱い場所に生える傾向があり、土壌の物理性を改善すれば発生を抑えられると考えられる。他の水田雑草についても調査したいが、観察している田んぼでは目立った雑草がなく、水田除草の知識が深まらないのが現状。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

中干ししていないレンゲ米の田んぼには、オタマジャクシや正体不明の小さな水生生物など、多様な生き物が観察された。中干しをした田んぼではオタマジャクシは少なかった。オタマジャクシは将来カエルになり、稲の害虫であるウンカを捕食するため、その存在は益虫として喜ばしい。生物多様性は、病気や害虫被害の抑制に繋がるため、多様な生物の確認は安心材料となる。中干し不要な田んぼは、炭素貯留効果が高く、農薬散布量も少ないため、SDGsの理念にも合致する。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

レンゲの播種は稲刈り直後が最適。遅れるとレンゲの生育不良に繋がり、緑肥効果や雑草抑制効果が低下する。稲刈り後、圃場が乾かないうちに速やかに播種することで、レンゲは水分を確保し発芽が促進される。特に晩生品種の収穫後は、播種時期が遅くなりやすい為、素早い作業が重要となる。

播種方法は、散播が一般的だが、湛水状態での散播は発芽率が低下するため、田を落水させてから行う。覆土は不要だが、鳥害対策として軽く土をかける場合もある。播種量は10aあたり4kgが目安。

レンゲ栽培は、化学肥料の使用量削減、土壌改良、雑草抑制などの効果があり、持続可能な農業を目指す上で重要な役割を果たす。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

レンゲと粘土鉱物を施肥した水田で、中干し不要論が浮上。例年よりレンゲの生育が旺盛で、土壌の物理性が向上、イネの生育も旺盛なため。中干しの目的の一つである無効分げつの抑制は、肥料分の吸収抑制によるものだが、物理性向上で発根が促進されれば無効分げつは少ないのでは?という疑問。さらに、猛暑日における葉温上昇や、害虫の天敵減少を懸念。仮に無効分げつが増えても、稲わら増加→レンゲ生育促進に繋がる好循環も考えられる。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

レンゲ栽培と土壌改良を行った田が、周辺と比較して順調に生育していることを報告。猛暑下でも中干し不要で高温障害を緩和し、光合成性能を維持しています。特筆すべきは、この田でカメムシの天敵であるカマキリが多数発見されたこと。周辺の田では見られない現象で、クモやカエルも多いことから、健全な生態系が機能し、ウンカなどの害虫被害軽減が期待されています。筆者は、殺虫剤の使用が天敵を減らし、かえってウンカ被害を悪化させる「人災」であると警鐘を鳴らし、自然の力を活用した害虫対策の重要性を訴えています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

トマト栽培において、落葉を用いた土壌改良は有効だが、大量調達は困難である。落葉にはタンニンが多く含まれており、土壌中の鉱物と反応して粘土有機複合体を形成する。これは土壌の物理性を改善し、窒素過多を防ぐ効果がある。しかし、落葉の使用は土壌鉱物の消費を招くため、長期的には客土の投入が必要となる。トマト栽培ではケイ素の施用も有効であり、根の成長促進や病害抵抗性の向上が期待できる。結論として、落葉と客土、ケイ素などを組み合わせた総合的な土壌管理が重要となる。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

農研機構の研究報告によると、稲作でカリウム施肥を減らすと、イネが土壌鉱物を分解し難分解性炭素が土中に蓄積される。これにより土壌の物理・化学性が改善され、翌年の収量・品質向上が期待できる。同時に土壌がCO2を吸収・固定し、地球温暖化対策に貢献。中干し時の土のひび割れも抑制され、環境負荷が低減されるため、持続可能な稲作には「土作り」が重要となる。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

猛暑日が多いと、中干しによる土壌の乾燥が植物に過度のストレスを与える可能性が高まります。中干しの目的は過湿を防ぎ根の活力を高めることですが、猛暑下では土壌温度が急上昇し、乾燥した土壌はさらに高温になり、根のダメージにつながります。結果として、植物の生育が阻害され、収量が減少する可能性も。中干しを行う場合は、猛暑日を避け、土壌水分計などを活用して土壌の状態を適切に管理することが重要です。また、マルチや敷き藁などを利用して土壌温度の上昇を抑制する対策も有効です。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

土壌病害、特に青枯病はトマト土耕栽培における深刻な問題であり、水耕栽培への移行の大きな要因となっている。青枯病菌は土壌消毒の有効範囲より深い層に潜伏するため、消毒は初期生育には効果があるように見えても、長期栽培のトマトでは後期に根が伸長し感染してしまう。結果として消毒コストと人件費の損失に加え、土壌劣化を招く。感染株の除去も、土壌中の菌を根絶しない限り効果がない。解決策として、果樹園で行われる土壌物理性の改善、特に根への酸素供給に着目した土作りが有効と考えられる。緑肥活用なども土壌改良に繋がる可能性がある。根本的な解決には、土壌環境の改善と病害への抵抗力を高める土作りが不可欠である。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

トマト果実の割れ防止対策として、葉の気孔に着目。気孔はCO2吸収と蒸散のバランスを保つため開閉し、孔辺細胞のカリウムイオン濃度変化と膨圧が関与する。日中はCO2獲得と水損失のバランス調整が重要。気孔開閉機構の詳細は不明だが、カリウムイオンが孔辺細胞に出入りすることで水の移動が起こり、気孔が開閉する。トマト栽培ではカリウム不足が懸念され、これが気孔開閉に影響し、微量要素吸収阻害など品質低下につながる可能性が考えられる。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

師管は光合成産物などの有機物を植物体全体に輸送する組織である。圧流説は、師管内の物質輸送メカニズムを説明する有力な仮説である。

ソース細胞(葉肉細胞など)で光合成産物が合成されると、スクロースが能動輸送により師管の伴細胞に取り込まれる。これにより師管の浸透圧が上昇し、水が周囲から師管内に流入する。その結果、師管内は高い圧力状態となる。

一方、シンク細胞(根や果実など)では、スクロースが師管から取り出され利用される。これによりシンク細胞側の師管の浸透圧は低下し、水が師管外へ流出する。結果として、ソース細胞側からシンク細胞側へと圧力勾配が生じ、溶液が師管内を流れる。これが圧流説のメカニズムである。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

トマト栽培は、果実収穫、水分量による品質変化、木本植物を草本として扱う点、木の暴れやすさから難しい。ナスは「木の暴れ」が少ないため、物理性改善で秀品率が向上しやすい。トマトは木本植物だが、一年で収穫するため栄養成長と生殖成長のバランスが重要となる。窒素過多は栄養成長を促進し、花落ち等の「木の暴れ」を引き起こす。これは根の発根抑制とサイトカイニン増加が原因と考えられる。サイトカイニンを意識することで、物理性改善と収量増加を両立できる可能性がある。トマトは本来多年生植物であるため、一年収穫の栽培方法は極めて特殊と言える。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

トマト土耕栽培では、木の暴れを抑えるため土壌の物理性改善を怠る傾向がある。しかし、これは土壌EC上昇、塩類集積、青枯病菌繁殖を招き、立ち枯れリスクを高める。土壌消毒は一時しのぎで、土壌劣化を悪化させる。物理性悪化は鉱物からの養分吸収阻害、水切れによる川からの養分流入減少につながり、窒素過多、微量要素不足を引き起こす。結果、発根不良、木の暴れ、更なる土壌環境悪化という負のスパイラルに陥り、土壌消毒依存、高温ストレス耐性低下を招く。この悪循環が水耕・施設栽培への移行を促した一因と言える。SDGsの観点からも、土壌物理性を改善しつつ高品質トマト生産を実現する技術開発が急務であり、亜鉛の重要性も高まっている。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

日本の有機農業普及の遅れは、PDCAサイクル、特に計画と改善が軽視されているためだと筆者は主張する。土壌改良において「良い土」の定義が曖昧で、牛糞や腐葉土の使用も経験則に基づいており、比較検証が不足している。ベテラン農家でも客観的な品質評価を行わず、経験と勘に頼る傾向がある。これは、補助金による淘汰圧の緩和が背景にあると考えられる。有機農業は慣行栽培以上に化学的理解が必要だが、経験主義が蔓延しているため普及が進んでいない。市場においても、消費者は必ずしも有機野菜を求めておらず、見た目の良い慣行栽培野菜が好まれる傾向がある。結果として、革新的な栽培技術の芽が摘まれ、有機農業の普及が阻害されている。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

水田土壌で、稲わらを分解する鉄還元細菌が同時に窒素固定を行う新たなメカニズムが発見されました。稲わら由来の糖が分解される際に生じる電子は、窒素固定に利用される一方で、余剰分は温室効果ガスであるメタン生成にも関わることが判明。メタン抑制には中干しが知られますが、収量低下リスクも指摘されています。本記事では、稲わらの堆肥化がメタン生成を大きく減少させる有効策として紹介。土壌微生物学に基づいた「土作り」が、メタンガス削減や持続可能な農業への貢献に繋がると提言。知識の向上が環境問題解決の鍵となるでしょう。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

巨大な菌糸ネットワークが森の植物の根と共生し、山の端から端まで広がっている場合がある。菌糸は有機酸を分泌し土壌を柔らかくしながら伸長する。畑で菌糸ネットワークによる「菌耕」の効果は耕起により阻害されるため、土壌撹拌の少ない環境に適していると考えられる。耕起される畑ではミミズの活動に注目すべき。関連として、ヤシャブシと共生するキノコ、人間の生活に進出したコウジカビ、森林の縁を超えて広がる菌類の活動などが挙げられる。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

コウジカビは、日本の発酵食品に欠かせない微生物である。米麹を作る際にデンプンを糖に変える酵素を分泌し、味噌や醤油、日本酒などの風味を作り出す。元々はイネの穂に付着するカビだったが、人間が選抜・培養することで家畜化され、現代社会に不可欠な存在となった。コウジカビはイネの他にムギなどにも存在するが、人間の生活に役立つ種は限られている。また、コウジカビは毒素を生成しない安全なカビであり、その特性を活かして食品だけでなく、医薬品やバイオ燃料の生産にも利用されている。このように、コウジカビは人間との共生関係を築き、多様な分野で活躍している有用な微生物と言える。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

レンゲの開花を促すには、窒素過多に注意しリン酸を適切に施肥する必要がある。窒素過多は開花抑制と茎葉の徒長を引き起こすため、土壌の窒素量を把握し、過剰な窒素肥料は避ける。一方、リン酸は花芽形成に必須であり、不足すると開花が遅延または停止する。土壌診断に基づき、リン酸が不足している場合はリン酸肥料を施用することで、レンゲの順調な生育と開花を促進できる。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

ミミズと植物の根は共進化し、深い土壌を目指している。ミミズの糞に含まれる植物ホルモンが根の伸長を促進し、酸素供給を向上させる。一方で、根はミミズにとっての酸素源となり、より深い土壌への移動を促す。この相互作用により、両者は土壌を耕し、その物理性を改善している。菌耕の液体に含まれる物質が、菌の増殖ではなく、植物の根とミミズの相互作用に関与し、耕盤層を破壊する鍵となる可能性がある。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

菌耕による排水性向上は、ミミズの活動が鍵となる可能性がある。ミミズは土壌中を深く移動し、1メートルに達するミミズ孔を形成する。孔の壁にはミミズの糞塊が付着し、微生物が繁殖して硝酸態窒素などを利用、好気性細菌の活動によりガス交換も起こる。ミミズは水分、酸素、栄養塩を求めて移動し、植物の根から分泌される物質に誘引される。耕盤層に酸素と栄養塩が供給されれば、ミミズが孔を形成し排水性を向上させる可能性がある。地表への有機物供給もミミズの活動を促し、土壌改良に繋がる。良質な粘土鉱物の存在も重要となる。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

イースト菌発酵液散布で耕盤層が破壊されるという農法の真偽を検証している。発酵による二酸化炭素発生で耕盤層を破壊するという説明には無理があり、他に要因があると考察。根による物理的破壊、酸による化学的破壊に加え、菌の活動で生成された酸素や有機酸、あるいは発酵液へのミミズの走性が耕盤層破壊に繋がっている可能性を挙げ、ミミズの行動範囲と誘引物質について更なる調査の必要性を示唆している。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

アルカリ性土壌では鉄欠乏が起こりやすいが、今回ムギネ酸類似体の安価な合成法が開発された。ムギネ酸はオオムギが鉄を吸収するために分泌するキレート物質だが、高価だった。この研究では、ムギネ酸の一部をプロリンに置換することで、安価で同等の機能を持つプロリンデオキシムギネ酸(PDMA)を開発した。この成果は、アルカリ性土壌での鉄欠乏対策に大きく貢献する。特に、イネ科植物はムギネ酸を分泌するため、緑肥として活用すれば土壌改良に繋がる。ライ麦やエンバクなどの緑肥も鉄吸収を促進する効果が期待される。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

ヘアリーベッチ米栽培は化学肥料削減を目指す良い取り組みだが、ハチミツもウリにすることで、ミツバチによる花粉持ち出しで亜鉛等のミネラル欠乏を起こす懸念がある。レンゲ米栽培と同様、水田への入水でミネラルが補給される地域は限られるため、収量低下を防ぐ工夫が必要だ。具体的には、稲藁鋤込み時に亜鉛豊富な米ぬかを散布するなどが考えられるが、持ち出し量を考えると微々たる効果かもしれない。理想的には川底の泥を利用したいが、現実的には難しい。ヘアリーベッチ米に限らず、環境負荷の少ない稲作を継続するには、ミネラルバランスへの配慮が不可欠である。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

高槻の清水地区で行われたレンゲ米栽培では、田起こしの方法が注目された。一般的な稲作では土作りを軽視する傾向があるが、レンゲ米栽培では土壌の状態が重要となる。レンゲの鋤き込みにより土壌の物理性が改善され、保肥力も向上する。しかし、慣行農法の中干しは、畑作で言えばクラスト(土壌表面の硬化)を発生させるようなもので、土壌の物理性を低下させる。物理性の低い土壌は、酸素不足や有害ガス発生のリスクを高め、イネの根の成長を阻害する。結果として、病害虫への抵抗力が弱まり、収量低下や農薬使用量の増加につながる。経験と勘に頼るだけでなく、土壌の状態を科学的に理解し、適切な土作りを行うことが、レンゲ米栽培の成功、ひいては安全でおいしい米作りに不可欠である。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

高槻の原生協コミュニティルームで行われたレンゲ米栽培の報告会では、レンゲの土壌改良効果に焦点が当てられました。レンゲは窒素固定により土壌への窒素供給を助け、化学肥料の使用量削減に貢献します。また、土壌の物理性改善にも効果があり、透水性や保水性を向上させます。これは、今回の記事で問題視されている荒起こしによる土壌の弾力低下やガス交換能の低下といった問題への解決策となり得ます。さらに、レンゲは雑草抑制効果も持ち、無草化による土壌有機物減少を食い止める可能性も示唆されました。つまり、レンゲの活用は、化学肥料や家畜糞に頼らない持続可能な稲作への転換を促す鍵となる可能性を秘めていると言えるでしょう。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

HTMLScriptElement は `<script>` タグを制御するインターフェース。`src` 属性で外部スクリプトを読み込み、`async` 属性を設定すると解析を妨げずに非同期でスクリプトを実行、`defer` 属性はHTML解析完了後に実行、`type` 属性でスクリプト言語を指定。`text` 属性に直接コードを記述も可能。`onload` イベントで読み込み完了を検知、`onerror` でエラー処理。`crossorigin` 属性はCORSリクエストを制御。`integrity` 属性はSubresource Integrity を使用し、読み込んだスクリプトの整合性を検証。`referrerpolicy` はリファラーヘッダーを制御。`nomodule` はES Modulesをサポートしないブラウザでスクリプトを実行。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

SOY ShopのPAY.JPクレジットカード支払いモジュールに、テストモード時の管理画面通知機能が追加されました。これは、テストモードのままサイトを公開してしまうミスを防ぐための強化です。 メンテナンス期間中にテストモードにしたままサイトを再オープンし、注文が無効になる事例が発生したことを受けての対応です。具体的には、管理画面の新着情報とメンテナンスページ解除操作時に、テストモードであることを強調表示します。 同様の機能は他の主要クレジットカード支払いモジュールにも展開予定です。 最新版はhttps://saitodev.co/soycms/soyshop/から入手可能です。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

Google Analyticsのスクリプトをページ読み込み直後に移動することで、Core Web Vitals、特にFID(First Input Delay)を改善する方法を解説しています。通常、Google Analyticsのスクリプトは</body>直前に配置されますが、これだとスクリプトのダウンロードと実行が完了するまでブラウザが他の操作を受け付けず、FIDが悪化します。記事では、async属性を追加し<head>内に移動することで、スクリプトを非同期で読み込み、ブラウザのレンダリングを妨げないようにする方法を紹介。async属性はIEでは機能しないため、IE用に条件分岐で対応する必要性も説明しています。さらに、Google Tag Managerを使用している場合は、設定変更だけで対応可能であることも解説しています。これらの修正により、FIDが大幅に改善され、ユーザーエクスペリエンスの向上が期待できます。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

稲作の害虫として知られるウンカは、実はカエルや水生昆虫の重要な餌であり、水生生態系に不可欠な存在であることが指摘されています。慣行的な中干しは土壌のガス抜きが目的ですが、カエルやオタマジャクシなどの水生動物に悪影響を与え、稲の秀品率低下に繋がる可能性も示唆されます。しかし、レンゲ米栽培における土壌改良(田植え前の肥料選定や土作り)によってガス発生を抑制すれば、中干し不要で稲の生育を保ちつつ、水生生態系とウンカ対策を両立できる可能性を提示。持続可能な稲作へ向け、中干しに依存しない土壌管理の重要性を訴える記事です。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

愛媛県で行われた調査で、冬期湛水有機栽培水田でトビイロウンカの被害が増加した。冬期湛水によりイネの草丈、茎数、葉色が乾田より増加し、窒素含有量が高まったことが被害増加の要因と推測される。冬期湛水は有機物の分解を促進し養分吸収効率を高めるが、土壌の物理性改善効果は無く、窒素吸収がミネラル吸収を上回る傾向にある。調査地は花崗岩帯のため、川の水からミネラル補給は期待できない。ケイ酸含有量は冬期湛水と乾田で差が小さかった。窒素過多でミネラル不足のイネはウンカに弱いため、ケイ酸苦土肥料などでミネラルバランスを整える必要がある。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

Chrome 85からCSSの`content-visibility: auto;`が導入され、画面外コンテンツの遅延読み込みが可能に。表示速度向上とSEO対策が目的です。筆者は自身のサイトで、`.content-lazy-always`で常時遅延、`.content-lazy`でPCとスマホで表示/遅延を切り替える形で実装。記事一覧の下部や詳細ページのフッターなどに適用しました。しかし、元々読み込みが速かったため、具体的な速度改善効果は確認できなかったとのことです。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

猛暑日が続く中、稲作における中干しの意義を再検討する必要がある。高温は光合成の低下や活性酸素の増加につながり、葉の寿命に悪影響を与える。中干しは発根促進効果がある一方、高温時に葉温上昇を招く可能性もある。レンゲ栽培田では中干しによるひび割れがないにも関わらず、高温に耐えているように見える。ケイ酸質肥料は高温時の光合成を改善し、特に中干し後の幼穂形成期に吸収量が増加する。ケイ酸吸収が少ないと気孔の開きが悪くなり、葉温上昇につながる。また、珪藻等の微細藻類の殻は、植物が吸収しやすいシリカの形になりやすい可能性がある。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

レンゲ米栽培では土壌の生物相が変化し、有機一発肥料の肥効が前倒しになる可能性がある。しかし、レンゲ由来の有機物も影響するため、無機一発肥料の方が適している可能性もある。ただし、無機肥料でも水が必要で、中干しで土壌水分が減ると肥効が抑制される。レンゲ栽培では土壌有機物が増えるため、中干しの効果が低く、肥料切れのリスクが高まる。そのため、レンゲ米栽培で一発肥料を使う場合は、肥効の遅いタイプを選ぶか、オーダーメイド対応が必要となる。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

レンゲ米の田では中干し時に土壌のひび割れ(クラスト)が発生しにくい。一般的に中干しは、土壌中の酸素不足による根腐れを防ぎ、有害ガス(硫化水素、アンモニアなど)を排出して発根を促進するとされる。しかし、レンゲによる土壌改良は、これらの有害ガスの発生自体を抑制するため、ひび割れが少なくても悪影響は小さいと考えられる。中干しには根の損傷や新たな根のROLバリア質の低下といったデメリットもあるため、レンゲ米栽培では従来の意義が薄れ、元肥設計の見直しなど新たな栽培体系の確立が求められる。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

葉の色が濃い野菜は硝酸態窒素濃度が高く、秀品率が低下する。牛糞堆肥中心から植物性堆肥に変えることで、ミズナの葉の色は薄くなり、秀品率は向上した。硝酸態窒素は植物体内でアミノ酸合成に利用されるが、その過程はフィレドキシンを必要とし、光合成と関連する。硝酸態窒素過多はビタミンC合成を阻害し、光合成効率を低下させる。また、発根量が減り、他の栄養素吸収も阻害される。結果として、病害抵抗性も低下する。葉の色は植物の健康状態を示す重要な指標であり、硝酸態窒素過多による弊害を避けるため、植物性堆肥の利用が推奨される。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

SEO対策として、画像の遅延読み込み(Lazy Load)はページ表示速度の改善に有効です。ファーストビュー以外の画像は、ページ全体が表示されてから読み込まれます。重い画像や動画を遅延させることで、表示速度が向上します。

実装は、imgタグに`loading="lazy"`属性を追加するだけです。Chrome 75以降で対応しており、他ブラウザではjQueryプラグインが必要ですが、当サイトではjQueryによる速度低下を避けて使用していません。

PC表示では効果が見られませんでしたが、スマホ表示ではファーストビュー外に画像が配置されるため、Lazy Loadの効果が大きいです。

関連記事として、SOY CMSとSOY Shop向けにLazy Loadプラグインが紹介されています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

SOY Shopがレンタルサービス事業者向けRFID在庫管理ツール「ZAIKA」とAPI連携できるプラグインを開発しました。ZAIKAはレンタル業務の発送・返却作業効率化と在庫単位での収益・稼働・状態管理を実現するツールです。プラグイン利用にはSOY Shopのオーダーカスタムフィールド(日付)との連携が必要ですが、現状未実装です。連携機能開発は需要に応じて対応予定。プラグイン利用希望者やレンタル業務用SOY Shop構築希望者は問い合わせください。

なお、顧客関連管理機能強化については言及されていません。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

農薬不要な野菜は、食害昆虫や病原菌への耐性向上のため香り化合物(二糖配糖体)を蓄積し、食味や香りを向上させる。青葉アルコール等の香気成分は健康にも良く、慢性疲労症候群の疲労に伴う機能低下を改善する効果も報告されている。野菜を咀嚼すると香り化合物が鼻腔に届き香りを認識するが、香り化合物は損傷を受けた際に揮発するため、咀嚼によって効率的に摂取できる。つまり、香り化合物を多く含む野菜は、虫や病気に強く農薬防除を必要としない。食害を受けにくく病気にもなりにくい野菜を育てるには、香り化合物の合成を高める草生栽培が有効である可能性がある。ウィルス流行等の脅威に対し、野菜の質向上、特に香り化合物に着目した品質向上が重要となる。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

レンゲ米の質向上には、レンゲの生育環境改善が鍵となる。レンゲの旺盛な発根を促し、根圏微生物の活動を活発化させることで、土壌の団粒構造が形成され、難吸収性養分の吸収効率が高まる。

具体的には、稲刈り後の水田の土壌を耕し、粘土質土壌をベントナイト等の粘土鉱物や粗めの有機物で改良することで、レンゲの根張りを良くする。さらに、レンゲ生育中に必要な金属成分を含む追肥を行うことで、フラボノイドの合成を促進し、根粒菌との共生関係を強化する。

つまり、レンゲ栽培前の土壌改良と適切な追肥が、レンゲの生育を促進し、ひいては次作の稲の品質向上、ひいては美味しいレンゲ米に繋がる。緑肥の効果を高めるためには、次作で使用する土壌改良資材を前倒しで緑肥栽培時に使用することも有効である。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

花蜜は主にショ糖、ブドウ糖、果糖から成り、その他少量のビタミン、ミネラル、アミノ酸、酵素などを含む。一方、花粉はより栄養価が高く、タンパク質、脂質、炭水化物、ビタミン、ミネラル、ポリフェノール、カロテノイドなどを豊富に含む。これらの成分は植物の種類や生育環境によって変化する。花蜜はエネルギー源として、花粉は成長や代謝に必要な栄養素として、ミツバチにとって重要な役割を果たす。人間にとっても、これらの成分は健康に良い影響を与える可能性があり、研究が進められている。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

秀品率向上には、植物の生育に必須な微量要素である亜鉛の適切な供給が新たな課題となっている。亜鉛欠乏は生育不良や収量低下を引き起こすため、土壌診断に基づいた施肥設計が重要だが、土壌への亜鉛供給だけでは植物への吸収効率が悪く、効果的な対策とは言い難い。葉面散布も有効だが、散布時期や濃度、製剤の違いによって効果にばらつきが生じる。そこで注目されているのが、キレート剤を用いた亜鉛供給や、光合成細菌などの微生物を利用した吸収促進技術である。これらの技術により、植物体内の亜鉛濃度を高め、秀品率向上に繋げる試みが進められている。しかし、最適な施用方法やコスト面など、実用化に向けた更なる研究開発が必要とされている。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

免疫向上に重要な亜鉛は、免疫細胞の活性化や抗体産生に不可欠。しかし、現代人は慢性的な亜鉛不足に陥りやすい。亜鉛の摂取源として、牡蠣や牛肉、チーズなどが挙げられるが、糠にも豊富に含まれている。糠漬けは発酵食品でもあり、GABAの産生も期待できるため、免疫向上に役立つ可能性がある。GABAは塩味成分であり、減塩にも繋がる。さらに、糠には銅も含まれ、亜鉛と銅は協調して免疫機能をサポートする。よって、糠漬けは亜鉛、銅、GABAを同時に摂取できる優れた食品と言える。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

記事は、ウイルス感染における糖鎖の役割と免疫の関係について解説しています。ウイルスは細胞表面の糖鎖を認識して感染しますが、糖鎖は免疫システムにも関与しています。特に、糖鎖末端のシアル酸は感染や免疫回避に影響を与えます。

ウェルシュ菌などの細菌はシアリダーゼという酵素でシアル酸を切り離し、毒素の受容体を露出させたり、遊離シアル酸を菌表面に纏うことで免疫を回避します。そのため、腸内細菌叢においてウェルシュ菌を優勢にさせないことが重要であり、オリゴ糖の摂取が有効です。

麹菌が生成する希少糖コージビオースは腸内細菌叢を改善する効果があり、発酵食品の摂取が免疫向上に繋がると考えられます。ただし、原料の大豆の品質や微量栄養素の含有量も重要であるため、発酵食品であれば何でも良いというわけではありません。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

IPv6はSEO対策に有効な通信速度改善策。IPv4アドレス枯渇問題を解決する後発の規格で、理論上アドレス割り当ては無限大。16ビット単位の16進数表記で、IPv4より最適化されている。saitodev.coのようなWebサイトアクセスでは、DNSサーバでドメイン名からIPv4/IPv6アドレスを取得し、サイトサーバへアクセスする。IPv6設定はサーバ会社ごとに異なるが、DNS設定ではIPv4をAレコード、IPv6をAAAAレコードに登録する。設定確認は`ping -4/-6 ドメイン名`コマンドで可能。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

SQLiteを採用するSOY CMSでサイト表示を高速化するため、最終生成HTMLのキャッシュ化機能を導入した。データベースやファイル読み込みを省略することでPageSpeed Insightsのスコアが大幅に向上。この機能はHTMLキャッシュプラグインをインストール後、index.php内のexecute_site()をexecute_site_static_cache()に変更することで有効になる。ただし、カート内容の表示など動的なコンテンツはキャッシュ化できないため、リッチなサイト構成との両立は難しい。高速化とSEO対策には見栄えよりも内容重視の割り切りが必要となる。SOY Shopでも同様のキャッシュプラグインが開発されている。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

この記事では、ウェブサイトのSEO対策として画像ファイルサイズの削減に焦点を当てています。GoogleのJPEGエンコーダGuetzliを導入することで、画像品質を維持しながらファイルサイズを大幅に削減できることを実例で示しています。具体的には、115.8kbの画像がGuetzliによって9.4kbまで圧縮され、80%以上の削減に成功しています。また、PageSpeed InsightsによるWebP等の次世代フォーマットの推奨についても触れつつ、Safari非対応やPageSpeed Module導入によるパフォーマンス低下を理由に現状では採用を見送っていることを説明しています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

個人事業主がSEO対策として行ったデータ転送量削減策を紹介。コンテンツの充実を最優先としつつ、今回はデータ圧縮に着目。GoogleのPageSpeed Insightsを参考に、Brotliアルゴリズムを用いてデータ転送量の削減を試みた。Brotliは対応サーバーが限られるため、Deflateやgzipも選択肢として提示。HTMLや画像のデータ量削減は今後の課題とし、データ転送に関する更なる改善策を予告している。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

ミカンの秀品率向上に向け、発根に不可欠な亜鉛の土壌不足が判明。微量要素だが過剰症に注意が必要なため、通常の肥料での補給は難しいという新たな課題が浮上した。記事では、大豆粕を含む廃菌床堆肥が、亜鉛の有効な供給源となる可能性を提案している。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

竹野海岸のグリーンタフ観察から土壌形成の過程を考察。グリーンタフは火山活動で生成された緑色の凝灰岩で、風化しやすい。風化によって粘土鉱物や金属イオンが放出され、土壌の母材となる。植物の根は土壌の固い部分を砕き、根の先端からは有機酸が分泌される。有機酸は鉱物の風化を促進し、根の表層から剥がれ落ちたペクチンなどの有機物は粘土鉱物と結合し、団粒構造を形成する。さらに、根から放出された二次代謝産物は微生物によって重合し、土壌に吸着される。このように、岩石の風化、植物の根の作用、微生物活動が複雑に絡み合い、土壌が形成される過程をグリーンタフ観察から推察できる。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

ゼオライトは、ベントナイトと同様にイオン交換能力(CEC)の高い資材です。ベントナイトは膨潤性によってCECを実現していますが、ゼオライトは膨潤せずにCECを発揮します。

ゼオライトを水に浸しましたが、ベントナイトのように膨らむことはありませんでした。

この検証から、ゼオライトは膨潤することなくCECを高める資材であり、熱帯魚の水槽の水質改善に適していることがわかります。膨潤性の高い粘土鉱物は、この用途には適していません。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

キノコ栽培後の廃菌床に含まれるトレハロースに着目した考察。キノコはトレハロース含有量が高く、別名マッシュルーム糖とも呼ばれる。菌類は死後、細胞内容物を放出するため、廃菌床にはトレハロースが残留している可能性がある。トレハロースはメイラード反応を起こさないため、堆肥化過程でも分解されにくい。このトレハロースを植物が吸収できれば、生育に有利に働く可能性がある。今後の課題は、菌類の細胞内容物放出に関する研究調査である。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

枯草菌(納豆菌の仲間)の培地研究から、堆肥製造への応用を考察した記事です。枯草菌の培地の一つであるDifco Sporulation Medium(DSM)は、各種ミネラルに加え、ブイヨン(肉エキスに相当)を主成分としています。ブイヨンは糖、タンパク質、ビタミン、ミネラルが豊富で、有用微生物の活性化にビタミンやミネラルが重要である可能性を示唆しています。高価なブイヨンを堆肥製造で代用するために、魚粉、油かす、骨粉などを植物性有機物と併用することが提案されています。つまり、土壌微生物の活用には、土壌の物理性改善に加え、微生物に必要な栄養素の供給が重要であることを示唆しています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

パンのクラスト形成におけるメイラード反応の知見から、堆肥製造への応用が考察されている。パンのクラストの色はメイラード反応とキャラメル反応によるもので、乳糖や乳タンパク質の添加でメイラード反応の温度帯が低下する。堆肥においても、剪定枝などを積み上げることで内部温度が上昇し、メイラード反応が促進される可能性がある。しかし、堆肥内部の温度は糖とアミノ酸のメイラード反応に必要な温度には達しないため、酵素的褐変により生成されたフェノール性化合物同士を、糖やアミノ酸が架橋する形でメイラード反応が進行していると推測される。この反応は堆肥製造における発酵熱の有効活用を示唆する。また、ブルーチーズのペニシリウムによる病害抑制効果に着目し、農薬削減の可能性についても言及されている。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

パン生地に脱脂粉乳を加えると、クラストの色が良くなる。これは脱脂粉乳に含まれる乳糖と乳タンパク質が、通常のメイラード反応よりも低い100℃で反応するため。メイラード反応はパンの褐色化だけでなく、落ち葉の腐葉土化にも関与している。通常メイラード反応は高温で進むが、糖やタンパク質の種類によって反応温度が変わる。この知見はパン作りだけでなく、堆肥作りにも応用できる可能性がある。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

殺菌剤の使用は、植物の表面にいる氷核活性細菌を減らし、昆虫の耐寒性を高め、食害被害を増加させる可能性がある。ある研究では、アーバスキュラー菌根菌(AM菌)と共生した植物は、葉食性昆虫の食害を受けにくく、逆に殺菌剤を使用した区画では食害が増加した。AM菌との共生は、植物のリン酸吸収効率向上よりも、防御反応に関わる二次代謝産物の影響が大きいと考えられる。つまり、ヨトウガなどの害虫対策には、病原菌の発生を抑え、植物の抵抗力を高めることが重要となる。これは、家畜糞堆肥の使用を避け、土壌微生物のバランスを整えることにも繋がる。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

アレルギー反応緩和には、ヒスタミン代謝が重要で、銅を含む酵素ジアミンオキシダーゼ(DAO)とSAMを補酵素とするヒスタミン-N-メチルトランスフェラーゼ(HNMT)が関与する。野菜の栄養価低下、特に微量要素の欠乏によりヒスタミン代謝が弱まっている可能性がある。連作や特定産地のブランド化による弊害で、野菜のミネラル不足が懸念されるため、サプリメント摂取が必要かもしれない。喉の腫れ等の症状改善のため、ミネラルサプリを試す予定。効果があれば、健康な野菜の重要性を裏付けることになる。また、花粉症と乳酸菌飲料の関係性や、腸内細菌によるトリプトファン代謝の違いがアレルギー緩和に繋がる可能性も示唆されている。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

土壌消毒を見直すべき時期が来ている。深く耕すと病原菌が浮上する懸念があるが、土壌消毒剤は深部に届かない可能性がある。糖蜜やエタノールを用いた土壌還元消毒は深部の病原菌を減少させる効果がある。これは米ぬかによる土壌還元消毒と同じ原理で、嫌気環境下で有機物が分解される際に土壌の酸化還元電位が変化し、過酸化水素や二価鉄が生成され、ヒドロキシラジカルによる強力な滅菌作用が生じるためと考えられる。土壌改良材、米ぬか/糖蜜、酸素供給材を組み合わせ、マルチで覆うことで、病原菌の生育環境を改善できる可能性がある。連作を避け、ソルガムなどの緑肥を栽培すれば更に効果的。米ぬかは菌根菌増殖や食害軽減にも繋がる。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

JenkinsによるSOY CMS/Shopのテスト自動化で、ビルド時間が5時間超となり、Chromeのクラッシュが発生していた。メモリ使用量削減のため、ヘッドレスChromeを導入。php-webdriverのコードにChromeOptionsを追加することで、ヘッドレスChromeでのテスト実行が可能になった。仮想デスクトップ(Xvfb)も不要となり、メモリ使用量が削減され、格安VPSでの高負荷テスト継続に期待が持てる。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

亜鉛は味覚障害を防ぐ重要なミネラルで、味蕾細胞の生成に不可欠。牡蠣などの動物性食品だけでなく、大豆にも豊富に含まれる。生大豆では吸収率が低いものの、味噌などの大豆発酵食品ではフィチン酸が分解されるため吸収率が向上する。フィチン酸は亜鉛の吸収を阻害する有機酸である。大豆は味覚増強効果に加え、味覚感受性にも良い影響を与える。野菜の美味しさは健康に繋がるという仮説を補強する。さらに、健康社会実現のためには、亜鉛を吸収できる土壌環境の維持、つまり土壌劣化を防ぐことも重要となる。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

SOY Inquiryで、管理者向けお問い合わせ通知メールの返信先が誤って運営者アドレスになる問題を解消する新機能が追加されました。 従来の「返信先にユーザーアドレスを追加」設定では一部メールクライアントで返信先が運営者アドレスのままになるケースがあったため、新設定「返信先をユーザーアドレスにする」では、返信先をユーザーアドレスのみに限定。これにより、管理者が返信ボタンを押すだけで確実にユーザーに返信できるようになりました。新パッケージはsaitodev.co/soycms/soyinquiry/ からダウンロード可能です。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

SEO対策として表示速度向上に取り組んでいるサイト運営者が、SOY CMSの記事詳細表示を高速化するプラグインを開発した。従来、柔軟性のため記事テーブルのエイリアスカラムにUNIQUEインデックスを貼っていなかったが、今回ユニーク制約を設けることで高速化を実現。同時に、記事の投稿時刻にもインデックスを追加し、アーカイブページの表示速度も向上させた。投稿時刻は同時刻投稿の場合、1秒ずらす仕様とした。このプラグインはダウンロード後、有効化することでデータベースに反映される。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

土壌のアルミニウム無毒化機構を持つMATE輸送体は、元々鉄の吸収を担うクエン酸輸送体から進化したとされる。この事実は、緑肥による微量要素吸収効率改善の可能性を示唆する。鉄は土壌中に豊富だが鉱物として存在し、植物が利用するには溶解という困難なプロセスが必要となる。しかし、緑肥は土壌から鉄を吸収し、葉にキレート錯体や塩として蓄積するため、鋤き込みによって土壌へ供給される鉄は利用しやすい形態となる。つまり、緑肥はアルミニウム耐性だけでなく、鉄をはじめとする微量要素の吸収効率向上にも貢献していると考えられる。この仮説が正しければ、緑肥栽培の事前準備にも影響を与えるだろう。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

アオサは肥料として利用価値があり、特に発根促進効果が注目される。誠文堂新光社の書籍と中村和重氏の論文で肥料利用が言及され、窒素、リン酸、カリウムなどの肥料成分に加え、アルギン酸も含有している。アルギン酸は発根や免疫向上に寄与する可能性がある。リグニン含有量が少ないため土壌への影響は少なく、排水性やCECを改善すれば塩害も軽減できる。家畜糞でアオサを増殖させれば、肥料活用と同時に二酸化炭素削減にも貢献し、持続可能な農業に繋がる可能性がある。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

地球温暖化による台風被害増加への懸念から、温室効果ガス削減の必要性を訴える。二酸化炭素の300倍の温室効果を持つ一酸化二窒素に着目し、その排出源を考察。一酸化二窒素は土壌中の微生物の脱窒作用で発生し、窒素系肥料の使用増加が排出量増加につながると指摘。特に高ECの家畜糞堆肥の使用は土壌の硝酸呼吸を活発化させ、一酸化二窒素排出を促進する可能性が高いと推測。慣習的な家畜糞堆肥による土作りは、土壌の物理性・化学性を悪化させ、地球温暖化、ひいては台風被害の増加に寄与する恐れがあり、環境問題の観点から問題視している。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

こと京都株式会社の社内研修で土壌分析の活用法について講演しました。土壌分析は、不足養分の補充ではなく、栽培適性の確認ツールとして有効です。分析結果で突出する要素があれば、それを無理に補うより低減させる方が、後の栽培が容易になります。京都農販の木村さんの土壌分析結果を例に、問題発生予測についても解説しました。土壌分析を栽培しやすい土壌づくりの指標として活用することで、より効率的な農業が可能になります。詳しくは京都農販日誌をご覧ください。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

A-nokerさんから佐賀県太良町産のアスパラガスを頂き、その美味しさに感動。同封のお便りでアスパラガス酸について触れられており、更に書籍でその興味深い効能を知った。アスパラガス酸は、抗線虫・抗真菌作用や他の植物の生育阻害活性を持つ。また、その関連物質であるジヒドロアスパラガス酸は抗酸化作用やメラニン生成阻害活性を、アスパラプチンは血圧降下作用を持つため、医療や化粧品への応用が期待されている。アスパラガス酸の生合成経路には未解明な点が多く、今後の研究が待たれる。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

ワインのコルクは、熟成過程で微量の酸素を透過させ、ワインの酸化促進に役立てる。コルクの酸素透過率を調整することで、熟成の度合いを制御できる。ポリフェノールの反応が熟成の鍵と考えられ、土壌の物理性を改善することで、ポリフェノールに影響を与える酸素の透過性を調整し、理想的な土の形成につながる可能性が示唆される。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

南九州の青果農家向け勉強会で、肥料によるストレス緩和がテーマで講演が行われた。青果農家が抱えるキャベツの寒腐れやカルシウム欠乏などの課題を解決するには、作物が受ける環境ストレスを緩和することが重要とされた。乾燥ストレスを軽減するには牛糞堆肥による土作りが有効で、寒さに対する耐性を高めるには葉物野菜に低温を体験させることが挙げられた。化学肥料だけでなく有機肥料を活用し、作物がより健康的に成長できる環境を整えることが、収穫時期の調整や品質向上に効果的であると説明された。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

京都八幡のとらこ株式会社で、社内研修として緑肥活用についての講演を行いました。これは前回の堆肥の有効活用に続く研修です。

リン酸過剰土壌への緑肥の活用方法、京都市内の緑肥活用事例などを紹介しました。

具体的には、過剰なリン酸を緑肥によってどのように改善していくか、そして京都市内ではどのような緑肥の活用事例があるのかを解説しました。

より詳しい内容は「とらこ株式会社様で緑肥の活用についての話をさせて頂きました - 京都農販日誌」をご覧ください。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

エノコロ(ネコジャラシ)が繁茂した畑は、次作の生育が良いという師の教えの背景には、エノコロのアレロパシー作用と土壌改善効果があると考えられる。エノコロはアレロケミカルを放出し、土壌微生物叢に影響を与える。繁茂したエノコロを刈り込み鋤き込むことで、土壌に大量のアレロケミカルが混入し、土壌消毒効果を発揮する。さらに、エノコロの旺盛な発根力は土壌の物理性を改善し、排水性・保水性を向上させる。これらの相乗効果により、病原菌を抑え、有益な微生物が優位な環境が形成され、次作の生育が促進されると考えられる。稲わらから枯草菌が発見されたように、エノコロわらにも有益な細菌が存在する可能性がある。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

ネギとマルチムギ(コムギ)の混作で、劣悪土壌の改善、アザミウマ防除、ネギ生育向上に成功した事例から、コムギのアレロパシー物質DIMBOAに着目。DIMBOAは広範囲の病原体への抗生物質だが、土壌への吸着で活性を失う可能性がある。そこで、緑肥マルチムギの効果を高める施肥設計を提案。次作の基肥と共に堆肥を投入し、緑肥の生育環境を整える。さらに、黒糖肥料を追肥することで、糖供給によるDIMBOAの土壌吸着促進と、アミノ酸・金属による成長促進を図る。つまり、緑肥を衰退した環境に植えるのではなく、堆肥と黒糖肥料で積極的に生育を促し、アレロパシー効果を最大限に活かす戦略。同時に、コウジカビがアレロケミカルを宿主にとって無毒で有益な物質に変換する可能性にも言及。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

牛乳に含まれる乳糖は、体内で分解されるとグルコースとガラクトースになる。ヨーグルトは乳酸菌によって乳糖が分解されているかという疑問に対し、乳酸菌(ブルガリア菌)は乳糖をグルコースとガラクトースに分解し、グルコースを乳酸発酵に使い、ガラクトースは排出する。つまり、ヨーグルトでは乳糖は減るが、ガラクトースは残留する。 残留ガラクトースを消費する菌がヨーグルト内、もしくは腸内細菌叢にいるのかが次の焦点となる。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

SOY Shopで注文状態の並び順を設定できるプラグインが開発されました。 管理画面の注文一覧表示で、標準の状態遷移に沿わない並び順への変更ニーズに応えるものです。プラグインを有効化すると、設定画面で自由に注文状態の表示順をドラッグ&ドロップで変更できます。これにより、ショップ独自のワークフローや業務の優先順位に合わせた表示が可能になり、作業効率の向上が期待できます。例えば、「入金待ち」を「発送待ち」より前に表示するなど、柔軟なカスタマイズが可能です。設定は簡単で、直感的な操作で変更できます。このプラグインは、SOY Shopの標準機能では実現できなかった注文状態の表示順のカスタマイズを可能にし、より効率的な受注管理を実現するツールとなります。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

SOY Shopは、9年の歴史の中で機能強化を重ね、ネットショップだけでなく業務アプリとしての需要が高まっている。今回、業務アプリ利用時のサンプルデータ削除の手間を省くため、「管理画面のみ使用モード」が追加された。サイト作成時にチェックを入れるだけで、サンプルデータなしで管理画面を利用できる。 業務アプリとして利用する場合はMySQLデータベース推奨。併せて、管理画面の使い始めのガイダンスも追加された。このアップデートにより、在庫管理や顧客管理など、SOY Shopを業務システム基盤として活用する際の初期設定が簡素化される。ダウンロードは公式サイトから可能。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

SOY Shopの長年の運営でSQLiteからMySQLへのデータベース移行の需要が高まり、今回専用の移行プラグインが開発された。SQLiteはファイルベースでサーバーのスペックに依存する一方、MySQLはサーバーベースでリソース割り当てによるパフォーマンスチューニングが可能となる。ただし、MySQL移行自体が速度改善を保証するわけではなく、サーバー環境によっては逆効果になる場合もある。特に共有サーバーでは注意が必要。移行プラグインは、サーバー移転を伴うデータベース移行作業の簡素化を目的としており、チューニング可能なサーバーへの移転と合わせて検討することが推奨される。プラグインはsaitodev.coからダウンロード可能。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

SOY Shopユーザーから、サイト表示速度の遅延に関する問い合わせを受け、SQLiteの限界(注文件数約1万件)を指摘した。ユーザー自身はデータベース設計の最適化を提案、実行速度の大幅改善に成功した。この貴重なフィードバックを基に、開発初期コードを大幅改修、最新版をリリースした。開発元を離れ孤独な開発を続ける中で、ユーザーによるコードレベルの貢献は開発者として大きな喜びとなった。SOY Shopの普及にはプログラマの参加が不可欠だが、コミュニティの活性化は課題となっている。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

SOY CMSブログで表示速度低下に悩んでいたところ、MySQL版が遅い共有サーバ環境のため、SQLiteに移行するプラグインを開発しました。ベンチマークは1.3倍改善、表示速度は2秒以下に。MySQL→SQLite、SQLite→MySQLの切り替えが可能で内部SEO対策にも有効です。Gravatar連携など一部プラグインは未対応ですが、カスタムフィールド等は対応済み。使用前にバックアップと注意点記事の確認を推奨。ダウンロードはsaitodev.co/soycms/から。この開発を通して、MySQL専用CMSは共有サーバではSEO的に不利になりやすいと感じました。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

イネ科緑肥は、土壌改良効果が期待される一方で、窒素飢餓や線虫被害といった問題も引き起こす可能性がある。その効果は土壌の状態や緑肥の種類、すき込み時期によって大きく変動する。窒素飢餓は、緑肥の分解に伴う微生物の活動による窒素消費が原因で、イネ科緑肥は炭素率が高いため特に起こりやすい。線虫被害は、特定のイネ科緑肥が線虫を増加させる場合があるため、種類選定が重要となる。効果的な利用には、土壌分析に基づいた緑肥の選定、適切なすき込み時期の決定、必要に応じて窒素肥料の追肥などの対策が必要となる。また、緑肥以外の土壌改良資材との併用も有効な手段となり得る。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

ネギの連作障害について、施肥設計の見直しによる発根量の向上で土壌環境の改善を目指したが、極端な連作では効果が見られなかった。病原菌の増加以外に、収穫時の養分持ち出しに着目。NPKなどの主要要素以外に、マンガン(Mn)や銅(Cu)などの微量要素の不足が連作障害に関与している可能性を考察し、次編へ続く。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

SOY Shop管理画面の業務改善として、BtoC商売に不要な「勤務先名称」などの項目を非表示にする機能が実装されました。これは、特に電話注文時の入力ミスを減らし、オペレーターが入力に迷う状況を解消するためです。不要な項目を非表示にすることで、キーボード操作の時短、確認作業の効率化、新入社員向けマニュアル作成の手間削減など、多岐にわたる業務改善と間接的な経費削減が期待されます。本改修は、業務フローの見直しを促し、よりスムーズなショップ運営に貢献します。最新パッケージは公式サイトからダウンロード可能です。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

恐竜の巨大化と石炭紀の酸素濃度上昇の関係について考察した記事。石炭紀にはリグニン分解生物が存在せず、植物の死骸が石炭として大量に堆積、大気中の酸素濃度が上昇した。しかし、恐竜が繁栄した中生代と石炭紀の間にはP-T境界と呼ばれる大量絶滅期があり、酸素濃度が急激に低下したとされる。そのため、恐竜の巨大化は石炭紀の高酸素濃度が直接の原因ではなく、酸素利用効率の高い種が生き残った結果の可能性が高いと推測している。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

アーバスキュラ菌根菌は、リン酸などの養分吸収を助けるため、共生関係を築ける環境作りが重要。土壌に水溶性養分や糖分が多いと共生しにくいため、過剰な施肥は避けるべき。ネギの菌根菌はネギだけでなく緑肥とも共生するため、除草剤で全て除去するのではなく、通路などに緑肥を栽培すると共生菌が増加。クローバーの根圏は共生菌が豊富との報告もあり、緑肥は土壌の物理性改善だけでなく肥料効率向上にも貢献する可能性がある。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

イネ科とマメ科の緑肥混播は、土壌改良に効果的である。荒れた土地での緑肥栽培で、エンバクとアルサイクローバの混播が成功した事例が紹介されている。アルサイクローバはシロクローバとアカクローバの中間的な性質を持ち、側根が繁茂しやすい。この混播により、クローバが土壌を覆い、エンバクがその間から成長することで、相乗効果が生まれた。

ハウスミカン栽培においては、落ち葉の分解が進まない問題があり、土壌中の菌が少ないことが原因と考えられる。木質資材とクローバの組み合わせが有効だが、連作によるEC上昇が懸念される。そこで、EC改善効果を持つイネ科緑肥とクローバの混播が有効と考えられる。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

肥料の過剰供給による土壌劣化と、それに伴うスギナ繁茂、ひび割れ、保水力低下といった問題を抱えた畑で、マルチムギ導入による土壌改善を試みた事例を紹介。

休ませることのできない畑で、連作と速効性肥料により土壌が悪化し、アルミニウム障害を示唆するスギナが蔓延していた。ネギの秀品率も低下するこの畑で、マルチムギを栽培したところ、スギナが減少し始めた。

マルチムギは背丈が低いためネギ栽培の邪魔にならず、根からアルミニウムとキレート結合する有機酸を分泌する可能性がある。これにより、土壌中のアルミニウムが腐植と結合し、土壌環境が改善されることが期待される。加えて、マルチムギはアザミウマ被害軽減効果も期待できる。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

Googleは常時SSL化をランキング要因の一つとしています。つまり、サイトがHTTPSを使用しているかどうかは、検索結果の順位に影響を与えます。しかし、その影響は軽微であり、他のSEO対策と比べると優先度は低いと言えるでしょう。

常時SSL化の主なメリットはセキュリティの向上です。ユーザーの情報を暗号化することで、盗聴や改ざんのリスクを軽減できます。これはユーザーの信頼感向上に繋がり、間接的にSEO効果に繋がる可能性があります。

また、常時SSL化によってサイトの表示速度が向上する可能性も指摘されています。Googleはサイトの表示速度もランキング要因としているため、結果的にSEOに良い影響を与える可能性があります。

しかし、常時SSL化自体が劇的なSEO効果をもたらすわけではないので、他の重要なSEO対策を疎かにしてまで優先するべきではありません。コンテンツの質やユーザーエクスペリエンスの向上など、他のSEO対策と並行して行うことが重要です。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

バリダマイシンAは、糸状菌の細胞壁合成を阻害する抗生物質農薬で、うどんこ病に高い効果を示す。耐性菌出現リスクが低いとされ、有機JASで使用可能なため注目されている。しかし、うどんこ病菌の細胞壁合成に関わる酵素の遺伝子に変異が生じると抵抗性を獲得してしまう。そこで、バリダマイシンAと他の作用機構を持つ農薬を組み合わせることで、耐性菌出現リスクを低減し、持続的な防除効果を目指す研究が進められている。他の農薬との混合散布やローテーション散布は、うどんこ病の防除において重要な戦略となる。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

プログラマは、システム不具合の多くが「想定外の使い方」に起因するため、電話での口頭説明ではなく詳細な情報提供を求める。これは、プログラミングが物理法則に縛られず、思考がそのまま反映されるため、想定外の動作が顕著な不具合となる特性による。効率的な情報伝達と問題解決のため、プログラマはコーディング規約、高機能エディタ、テスト自動化、タスク管理ツール、オープンソースといった手段を活用し、思考すべき点とそうでない点を明確化し、再発防止と情報共有を促進する。妻にプログラミングを教えるのは、これらの思考プロセスと情報伝達の重要性を体験させ、世界中の資産を活用する術を学ばせるためである。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

Google Apps Script (GAS)を使ってChatWorkに投稿する方法を紹介。ChatWorkClient for Google Apps Scriptライブラリを利用し、APIトークンとルームIDを指定することで簡単にメッセージを送信できる。GASのトリガー機能と組み合わせれば、Gmail受信やGoogleカレンダーの予定に基づいて自動投稿するなど、業務効率化に役立つアプリを簡単に作成可能。ChatWorkとG Suiteの連携で業務改善を実現できる。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

妻にGo言語を教えることにした。プログラミングを教えることで、教える側も理解を深め、学習効率が上がるためだ。Go言語を選んだ理由は、初心者にも扱いやすい点が多いからである。go runでLL言語のように手軽に実行でき、go buildでコンパイルもできる。システムプログラミングにも触れられるため、コンピュータの仕組み理解に役立つ。go fmtやgo importによる自動整形・補完でコードの書き方に迷うことも少ない。また、オブジェクト指向がないため学習コストが低い。冗長になりやすい、他言語学習時に混乱する可能性があるという欠点はあるものの、プログラミング入門には最適だと考える。妻の変化が楽しみだ。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

土壌改良の指標として、特定の雑草の植生変化が有効である。酸性土壌を好むヤブガラシが減少し、微酸性〜中性の土壌を好むシロザ、ホトケノザ、ナズナ、ハコベが増加した場合、土壌pHが改善され、理想的なpH6.5に近づいている可能性が高い。これは、土壌シードバンクの考え方からも裏付けられる。 土壌pHの安定化は、炭酸塩施肥や植物性堆肥の蓄積によって実現するが、特に後者は土壌改良の他の要素向上にも繋がるため、植生変化は精度の高い指標となる。加えて、シロザは次世代の緑肥としても有望視されている。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

漫画『もやしもん』を参考に、土壌中の微生物、特に日和見菌の振る舞いについて解説しています。日和見菌は環境に応じて有益菌にも有害菌にも加担する性質があり、土壌環境が良い方向にも悪い方向にも一気に傾ける力を持っています。このため、未熟堆肥の利用は、熟成が進むか病気が蔓延するかの賭けとなる可能性があります。

記事は、殺菌剤の使用は土壌環境の改善後に行うべきだと主張しています。なぜなら、殺菌剤の使用によって有害菌が耐性を得て、それが日和見菌に水平伝播した場合、深刻な事態を招く可能性があるからです。土壌環境の改善を優先することで、日和見菌を有益な方向に導き、健全な生育環境を維持することが重要です。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

虫や病気の発生を防ぐには、予防が重要です。虫や病気が得意とする環境を潰し、侵入を防ぎます。農薬はあくまで侵攻を止める役割であり、治療効果は低いため、予防を優先すべきです。例えば、軟腐病を減らすには、放線菌を活用して土壌環境を改善し、病原菌の増殖を抑えます。予防を徹底することで、農薬の使用を減らし、持続可能な農業を実現できます。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

社会人・学生向けプログラミング教室で、Google Apps ScriptのHTML Serviceを使ったGoogleドキュメント連携の勉強会が行われました。前回のスプレッドシート拡張の勉強会に続き、今回はHTML Serviceを用いてGoogleドキュメントのUIをどこまでカスタマイズできるかを検証しました。これにより、業務改善に繋がる新たなアイディア創出を期待しています。

関連として、Google Apps ScriptでJPEG画像からOCRで文字列を取得する内容も扱われました。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

SOY Shopのマイページで注文編集プラグインに商品の削除機能が追加されました。以前は商品追加のみでしたが、今回のアップデートで注文詳細編集画面から商品の削除が可能になりました。削除したい商品を選択し、削除ボタンを押すことで注文から商品を除外できます。変更内容を保存すると、お客様とショップ管理者に変更通知メールが送信され、管理画面の新着にも反映されます。これにより、顧客はコールセンターに連絡することなく、マイページ上で注文内容の変更をより柔軟に行えるようになりました。ただし、商品削除に伴う金額変更など、クレジット決済への対応は今後の開発課題となっています。完全な注文編集機能の実現に向けて開発は継続中です。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

SOY Shopの管理画面、特に注文一覧ページの表示速度改善に取り組んでいます。月商数千万円規模のショップで顕著になる速度低下の原因となっていた、顧客名表示等の処理をDAO経由からSQL直書きに変更。顧客情報全体を取得する代わりに必要な名前だけをデータベースから取得することで、処理を効率化しました。他にも例外処理の見直しやテストコードによるエラー修正を行い、体感できる速度改善を実現。今後も処理速度の改善を継続し、最新版はサイトからダウンロード可能です。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

Google Apps Script (GAS) のHTML Serviceを利用して、HTMLファイルとGASのコードを連携させる方法を紹介しています。 具体的な手順として、Googleドライブ上にGASプロジェクトを作成し、index.htmlファイルに"Hello, World!"と記述、コード.gsファイルにはdoGet関数でHTMLファイルを読み込むコードを記述します。 その後、ウェブアプリケーションとして公開することで、ブラウザでHTMLの内容が表示されることを確認しています。 さらに、GASを学ぶ上でJavaScriptの知識が重要であることを補足し、関連技術としてNode.js、NW.js、GoogleドキュメントのOCR機能についても言及しています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

Ubuntu 17.10にアップグレード後、ASUS U37VCのタッチパッドで、軽く触れるだけでアイコンがドラッグされる問題が発生。Synapticsタッチパッドの設定ファイル(/etc/X11/xorg.conf.d/70-synaptics.conf)の"FingerHigh"オプションの下に、"MaxTapTime" "50"を追加し、再起動することで解決。このパラメータはタップ認識の強さを設定するもので、値を小さくすると誤認識を減らせる。設定反映には再起動が必要。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

PHP7.2のリリースに伴い、SOY CMS/Shopがcreate_functionとget_class関数の仕様変更によりエラー停止する問題が発生した。これを解消するため、create_functionを無名関数に置き換え、get_classの引数にnullが入らないようチェック処理を追加した。これらの変更はPHP5.3以降で動作するため、現行の推奨バージョン全てに対応。PHP7.2対応版はサイトからダウンロード可能。SOY Inquiry、SOY Mailも同様の修正を実施。また、ファイルマネージャのelFinderもcreate_function関連の修正のためバージョンアップされた。 完全な動作確認はまだだが、エラー発生時は問い合わせフォームから連絡してほしい。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

宮城県涌谷町のうじいえ農場で、京都農販による土壌物理性と緑肥選定に関する社内勉強会が行われた。土壌物理性の改善に着目し、植物の根の生育と土壌への影響、土壌に適した緑肥の選び方などを解説。うじいえ農場では昨年から緑肥活用を開始しており、今回の勉強会は実践的な内容に重点を置いた。様々な文献に基づき、土壌の粘土や腐植、植物の種類による影響を踏まえ、効果的な緑肥選定のポイントを伝授した。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

関西で客土が一般的でない理由を、土壌の観点から考察しています。関東では土質改善目的で客土が盛んですが、関西、特に京都では客土の認知度が低い。京都周辺の山は、チャートや付加体が多く、玄武岩質や真砂土の起源となる地質が少ない。そのため、客土を試みても効果が薄く、定着しなかったと推測。一方、客土が盛んな地域は、山の地質が土壌改善に適した組成であるか、畑地の土壌が元来劣悪で客土の必要性が高かったと考えられる。川砂による客土はミネラル供給に有効なため、一部で行われている。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

土壌分析で高ECやリン酸過剰を示した場合、緑肥を栽培しすき込むことで改善が見込まれる。緑肥は土壌に高密度で根を張り巡らせ、リン酸などを吸収する。すき込み後は団粒構造の形成に寄与し、過剰分の悪影響を軽減する。しかし、炭酸石灰については、緑肥によって消費されるものの、植物体内でカルシウムは繊維質強化や酵素活性に利用され、最終的には土壌中に戻ってしまう。ミミズの働きで炭酸塩として再固定されるため、窒素やリン酸ほど顕著な減少は見られない。ただし、緑肥栽培による土壌物理性の向上、特に排水性向上により、過剰なカルシウムイオンが土壌深層へ移動する可能性がある。緑肥栽培は、硫酸石灰過多にも効果が期待できる。物理性の向上は、様々な土壌問題の解決に繋がる。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

鳥取砂丘の未熟土壌での栽培は、保水性・保肥性の低さ、強風、高温といった厳しい環境への対策が必要となる。著者は、砂丘地帯の傾斜を利用した雨水貯留、海藻堆肥による土壌改良、風除けのためのヒマワリ栽培、さらにマルチや緑肥の活用で土壌環境の改善に取り組んでいる。

具体的には、傾斜下部に穴を掘り雨水を貯め、乾燥しやすい砂地へ供給。海藻堆肥は保水性向上だけでなく、ミネラル供給源としても機能する。ヒマワリは風除け、緑肥となり、土壌有機物の増加にも貢献。マルチは地温と水分を安定させる。

これらの工夫により、砂丘地帯でも作物を栽培できる可能性を示唆している。しかし、砂丘の不安定な性質、肥料流亡のリスクなど、更なる研究と改善が必要である。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

社会人・学生向けプログラミング教室で、GoogleフォームをGASでカスタマイズする勉強会を実施しました。前回に続き、今回はGoogleフォームで作成したお問い合わせフォームに、複数人への通知機能を追加しました。具体的には、Googleスプレッドシートの名簿に記載されたメールアドレス宛にも、お問い合わせ通知メールが送信されるようGASで機能拡張を行いました。次回は、お問い合わせ内容に基づきメール文面を動的に生成する方法を学ぶ予定です。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

フォッサマグナ西側の土壌は、東側と比べて排水性・保水性が悪く、栽培に苦労が多い。西日本で研修を受けた農家が東日本で成功しやすい一方、逆の場合は苦労する傾向がある。土壌の硬さや水はけの悪さから、西日本の畑ではトラクターの刃の交換頻度も高く、NPK肥料以前の土壌改良が重要となる。関東中心の栽培研究では、西日本の土壌環境が考慮されていないため、排水性・保水性に着目した西日本主体の研究が必要だ。もし関西で農学が盛んであれば、NPKではなく排水性・保水性を重視した栽培体系が確立していた可能性があり、東西の土壌環境の違いを理解した研究が日本の農業に革新をもたらすと筆者は主張する。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

Tera schoolで開催している社会人・学生向けプログラミング勉強会で、業務改善を目的としたGAS(Google Apps Script)入門講座を実施しました。今回はGoogle Driveの共有フォルダのアクセス権限者一覧をスプレッドシートに自動出力するスクリプトを作成。JavaScriptの知識を活かし、数行のコードで名簿作成を自動化し、大幅な生産性向上を体感しました。次回は、作成した名簿を活用し、スプレッドシートとGmailを連携させた定期通知メール送信機能の実装を予定しています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

長野県栄村小滝集落は、標高が高く冬季の積雪が多い地域。良質な米作りには土壌の理解が不可欠で、土壌図インベントリーとシームレス地質図を活用。インベントリーからは「黒ボク土」と判明し、保水性が高い反面、養分保持力が低い特性が明らかに。地質図からは、付近に蛇紋岩が多く分布し、土壌が弱アルカリ性であると推測。これらの情報から、小滝集落の土壌は水はけがよく、ミネラル豊富な一方、窒素が流亡しやすい特徴を持つと結論づけ、適切な施肥設計の必要性を示唆した。実際、小滝集落の土壌はpH7.0~7.2を示し、分析結果と合致した。この事例は、公開データを用いた土壌分析の有効性を示している。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

肥料は、短期的なコストとして捉える「原価」ではなく、長期的な視点で生産性向上に繋がる「投資」と考えるべきです。高品質な肥料は初期費用は高くても、生育促進、病害抵抗性の向上、収穫量の増加など、中長期的に見て大きなリターンをもたらします。

一方、安価な肥料は一見コストを抑えられますが、土壌劣化や生育不良を招き、追加の肥料や農薬が必要となる場合も。結果として、想定外の費用や手間が発生し、全体の生産コストが増加する可能性があります。

本当に必要な栄養素を適切な時期に供給することで、作物のポテンシャルを最大限に引き出し、持続可能な農業経営を実現できます。そのため、肥料選びは価格だけでなく、品質と長期的な効果を重視した「投資」として判断することが重要です。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

Brotli圧縮を試した結果、gzipよりも高い圧縮率を実現できることが分かり、サーバーでの利用を検討。Ubuntu 18.04ではaptでbrotliをインストール可能。画像ファイルの圧縮テストでは、オリジナル870.3kBに対し、Brotliは856.8kB、gzipは861.0kBと、Brotliが僅かに優れていた。圧縮コマンドは`brotli 元ファイル -o 圧縮ファイル`、解凍は`brotli -d 圧縮ファイル -o 元ファイル`。次の記事では、ApacheサーバーでBrotliを利用する方法を解説する。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

PHPでPythonの機械学習ライブラリを利用する方法を検証。サンプルデータを使用してk近傍法によるアイリスの品種判定を実施。Pythonスクリプトで学習と判定を行い、PHPスクリプトでデータを送受信することで、PHPでPythonの機械学習機能を活用できることを確認した。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

乳酸菌はγ-アミノ酪酸以外にも様々な物質を生成する。論文「乳酸菌の生理機能とその要因」によると、乳酸菌は共役リノール酸や各種ビタミンも合成する。特に、ビフィドバクテリウム属はビタミンB群、葉酸、ニコチン酸、ビオチンなどを、ラクトコッカス・ラクティスやエンテロコッカス・フェカリスなどはビタミンKを生成する。糠漬けに含まれる乳酸菌の種類は不明だが、糠漬け内でビタミンが増えるのは乳酸菌の働きによるものと考えられる。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

炭焼き職人から、木炭の粉末をボカシや畑に施用すると効果的だと教わった。木炭に含まれる炭酸カリウム(K₂CO₃)がアルカリ性を示し、カリウム供給源となるためと考えられる。木炭の種類によってpHの上昇度合いが異なり、広葉樹由来の炭は籾殻炭よりpHを上げる。これは炭化過程で炭酸カリウムが凝縮されるため。木炭粉は土壌pHを調整し、カリウムを供給するだけでなく、微生物の住処にもなるため、土壌環境改善に役立つ。実際に、重炭酸カリウムで黒ぐされ菌核病の蔓延を抑えた経験もある。木炭粉は消石灰の代替としても利用可能。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

PHPパッケージをサーバーアップロード後、画面が真っ白または403 Forbiddenエラーになる場合の対処法。真っ白画面はZIP解凍エラーが原因で、古い解凍ソフトは一部ファイルを空で復元する可能性があるため、7-Zip等の最新版を使う。403 ForbiddenはFTPアップロードエラーで、ファイル数が多いと一部ファイルが欠ける場合がある。安定したFileZilla等のFTPクライアントを使用し、/インストールディレクトリ/admin/webapp/ 以下にindex.phpやinit.phpが存在するか確認する。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

SOY Shopの商品詳細ページでSEO対策と商品コード表示の課題を解決するため、タイトルフォーマット等のメタタグに商品コードとカテゴリ名の置換文字列を追加。商品名に商品コードを含めることで発生するデータベース肥大化や表示変更の煩雑さを解消。商品名は本来の役割に特化させ、商品コードはメタタグで管理することで、システムの効率化と柔軟な表示を実現。この変更はGitHub上の最新SOY Shopパッケージに含まれており、SEO効果の向上と運用コストの削減に貢献する。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

SOY CMSサイトのバックアップをDropboxで自動化する方法を紹介しています。記事では、Dropbox Uploaderを利用したバックアップ方法を解説し、cronで定期実行を設定することで手間を省いています。具体的な手順として、Dropbox Uploaderのインストール、トークンの取得、アップロードコマンドの作成、cronへの登録方法を詳しく説明。さらに、バックアップ後のメモリ解放コマンドも追記し、サーバー負荷軽減にも配慮しています。この方法により、安全かつ効率的なバックアップ体制を構築できるでしょう。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

老朽化水田対策の要は、冬場湛水による土壌の還元化を防ぐこと。湛水すると硫酸還元菌が活性化し、硫化水素が発生、土壌中の鉄が反応し稲が吸収できない形になる。さらに硫化水素は稲の根に悪影響を与える。対策として、冬場は水を抜き酸素を供給することで硫酸還元菌の活動を抑制する。可能であれば、客土や堆肥で土壌改良を行う。さらに、老朽化の原因となる過剰な肥料成分を流出させるため、中干しを徹底する。日頃から土壌分析を行い、適切な肥料管理を行うことで老朽化の予防に繋がる。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

筆者は、野菜の美味しさは栽培方法ではなく、光合成の効率に依存すると主張する。有機無農薬栽培でも、牛糞堆肥の過剰使用による塩類集積や、植物性有機物に偏った土壌管理は、ミネラル吸収を阻害し、光合成を低下させるため、美味しい野菜は育たない。逆に、農薬を使っていても、適切な土壌管理で光合成を促進すれば、美味しい野菜ができる。つまり、農薬の有無ではなく、栽培者の技術が美味しさを左右する。有機栽培で品質が落ちる例として、果実内発芽、鉄欠乏による病害、硝酸態窒素の還元不足などを挙げ、美味しい野菜作りの要諦は、光合成を最大限に高める土作りにあると結論づけている。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

アサガオの種は毒性があり、食べると幻覚作用や吐き気を引き起こすため、絶対に食べてはいけない。遣唐使が薬用として持ち帰ったアサガオは、その変異の多様性から貴族の間で栽培ブームとなり、遺伝学の発展に貢献した。種に毒があるのは、動物に食べられることで種子を拡散する戦略をとっていないため。多くの種子は胃酸で消化されないが、アサガオの種は消化されずに毒性を発揮する。特に西洋アサガオは幻覚作用が強く、薬物としても利用される成分を含む。アサガオは薬学、遺伝学、作物学、文化に多大な影響を与えた植物である。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

カボチャの果実内発芽は、土壌の深刻な風化を示唆する指標となる。果実内発芽は、種子の休眠を誘導するアブシジン酸の不足によって引き起こされ、その原因として土壌中の硝酸態窒素過多またはカリウム不足が挙げられる。硝酸態窒素は施肥で調整可能だが、カリウムは土壌の一次鉱物の風化によって供給されるため、連作により枯渇しやすい。果実内発芽が発生した場合、土壌の風化が進みカリウム供給源が不足している可能性が高いため、単純な作物変更や休耕では改善が難しい。土壌の根本的な改善策として、一次鉱物を含む資材の投入や、カリウムを保持する腐植を増やす緑肥の導入などが有効と考えられる。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

サイトマップページの表示速度向上のため、キャッシュ機能を実装した。サイトマップは更新頻度が低いため、XMLファイルからHTMLを生成する処理をキャッシュすることで高速化を実現。_SITE_ROOT_ディレクトリ内の.cache/soy_module/にキャッシュファイルを保存することで、SOY CMSのキャッシュクリア機能にも対応。さらに、キャッシュファイルに1日の寿命を設定し、ファイルの更新日時をチェックすることで自動的に古いキャッシュを削除するように改良。これにより、初回表示後はキャッシュが使用され、高速な表示が可能になった。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

SOY CMSサイトのPageSpeed Insightsスコアを99にするため、静的化プラグインを開発。標準ページをHTMLファイル化し、システムを経由せず直接読み込むことで高速化を実現。記事更新時はindex.html、ページ更新時は該当HTMLを削除し、即時反映を維持。DB接続回数を減らしサーバー負荷も軽減。内部SEO対策にも有効。プラグインはフォーラムで配布中だが、Google Analytics設置に関する提案への対応は未解決。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

SOY CMSのキャッシュモードを利用することで表示速度を大幅に向上させることができます。キャッシュモードには、「出力キャッシュ」「ブロックキャッシュ」「データキャッシュ」の3種類があります。出力キャッシュはページ全体をキャッシュし、ブロックキャッシュはページの一部のブロックをキャッシュ、データキャッシュはデータベースへのアクセス結果をキャッシュします。それぞれのキャッシュモードは管理画面から簡単に設定でき、サイトのアクセス状況や更新頻度に合わせて最適な設定を選択することで、サーバー負荷を軽減し、表示速度を向上させることができます。特に、頻繁に更新されない静的なページやアクセス数の多いページでは、出力キャッシュが効果的です。キャッシュのクリアも管理画面から簡単に行えます。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

小中学生向けに続き、社会人・学生向けプログラミング教室を開講しました。業務でHTMLやメール設定ができないことで損をしている人を多く見てきたため、その改善を支援したいと考えています。まずは、GoogleスプレッドシートのJavaScriptによる効率化、HTMLとJavaScriptを用いたLPページ改善を目標に指導を行います。内容が固まったら本格的に展開予定です。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

中学生にプログラミングの関数を教える際、calc(calculate)やres(result)といった略語を使った説明が、生徒にとって理解の妨げになってしまった。calculationを学習していない生徒にとって、これらの語は自由に決められる名称だと認識できなかったため。改善策として、関数の名称を「tasu(足す)」のように、処理内容をローマ字表記にすることで、より直感的に理解できるように工夫した。ベストプラクティスよりも、まずはコードを書く楽しさを優先し、段階的に学習を進めることが重要。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

ケイ酸肥料はイネ科作物に良いだけでなく、土壌改良にも大きな可能性を秘めている。長石の風化過程でカリウムと共に生成されるケイ酸は、同時に発生する水酸化アルミニウムと反応し、カオリナイトという粘土鉱物を形成する。水酸化アルミニウムは土壌酸性化で溶脱し、植物の根に障害を与える有害物質である。つまり、ケイ酸を投入することで、この有害なアルミニウムを無害な粘土へと変化させ、土壌の保肥力・保水力を向上させることができる。スギナ繁茂地のようなアルミニウム障害の畑では、特にケイ酸投入による土壌改良効果が期待できる。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

牛糞堆肥は土壌改良に広く利用されるが、塩類集積による生育阻害、雑草種子や病害虫の混入、ガス発生、連作障害などの問題を引き起こす。これらの問題は、牛糞堆肥中の未熟な成分や過剰な栄養分に起因する。記事では、牛糞堆肥の代替として、植物性堆肥や米ぬか、もみ殻燻炭などの資材、そして土着菌の活用を提案している。これらの資材は、土壌の物理性改善、微生物活性向上、病害抑制効果など、牛糞堆肥に代わるメリットを提供し、持続可能な農業の実現に貢献すると主張している。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

もらったジャガイモを切ったら、中心部が褐色に変色していた。これは「褐色心腐」という生理障害で、ジャガイモの肥大期に高温乾燥状態におかれると発生する。つまり、夏から秋にかけて雨が少なく灌水しない、または土壌の保水性が低い場合に起こりやすい。ジャガイモ栽培では堆肥をあまり使わないため、乾燥しやすい。しかし、土を草で覆うことで乾燥を防げる。過去にジャガイモ畝にヘアリーベッチを植えると秀品率が向上するという結果を見たが、今回の褐色心腐の発生抑制にも効果があるかもしれない。 (ただし、写真の症状が褐色心腐ではない可能性もある。)

/** Geminiが自動生成した概要 **/

ゆで卵の殻をプランターに播いた。卵の殻は9割近くが炭酸カルシウムで、土壌の化学性を高める効果がある。ただし、カルシウム過多にならないよう注意が必要。殻の内側についている半透膜(タンパク質)も土壌によい影響を与える可能性があると感じた。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

米ぬかボカシの作り方を、材料の解説と仕込みの手順を交えて説明しています。材料は米ぬか、菜種油粕、苦土石灰(入手可能なら水マグ)、そして土着菌供給源として落ち葉を使用。米ぬか:油粕:石灰=4:1:1の割合で混ぜ、全量の1/10の水を加えます。水は過剰にならないよう注意し、よく混ぜてビニール袋に詰め、空気を完全に抜いて密閉します。夏は2週間、冬は1ヶ月ほど寝かせれば完成。水分の過剰と空気の混入は失敗の原因となるため、注意が必要です。記事では、各材料の役割や、苦土石灰の代わりに水マグを用いる利点についても解説しています。最適な発酵のために、土着菌の重要性も強調されています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

微生物資材の効果に疑問を持つなら、その微生物が活躍する発酵食品の製造過程を学ぼう。例えば納豆菌なら、納豆製造過程から、稲わらを好み、大豆タンパク質を餌に、25度程度の温度で活動し、水分が必要なことがわかる。畑に稲わらと大豆油粕、納豆を投入すれば納豆菌の恩恵を受けられる可能性がある。たとえ効果がなくても、有機物が土壌を改善する。微生物は適切な環境があれば増殖するので、微生物資材投入よりも環境整備が重要である。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

酸性土壌では、鉱物中のアルミニウムが溶出して根の伸長障害を引き起こす。この障害により吸水・肥料吸収力が低下し、生育に悪影響を及ぼす。スギナは酸性土壌に強く、アルミニウムに耐性があるため、酸性の指標植物として利用できる。畑やその周辺にスギナが繁茂している場合、土壌の酸性化が疑われ、改善が必要と考えられる。酸性土壌は保水性や保肥力も低下しているため、栽培を開始する前に土壌の改善を行うことが望ましい。