/** Geminiが自動生成した概要 **/

2025年10月22日、雨上がりの近所の林で、筆者は珍しいオオケマイマイらしきカタツムリを8匹発見。通常、殻から頭を出さないイメージがあるため、彼らが活動する貴重な瞬間を捉えようと数十分間観察を続けました。待機の甲斐あって、ついに一匹が頭を出して移動を始め、さらには植物の茎のようなものを食べる興味深い様子も撮影することに成功。この貴重な生態観察を通じて、平べったい殻を背負いながら移動する困難さに思いを馳せる、感動的な体験記です。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

2025年10月22日、雨上がりの近所の林で、筆者は珍しいオオケマイマイらしきカタツムリを8匹発見。通常、殻から頭を出さないイメージがあるため、彼らが活動する貴重な瞬間を捉えようと数十分間観察を続けました。待機の甲斐あって、ついに一匹が頭を出して移動を始め、さらには植物の茎のようなものを食べる興味深い様子も撮影することに成功。この貴重な生態観察を通じて、平べったい殻を背負いながら移動する困難さに思いを馳せる、感動的な体験記です。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

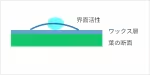

ブログ記事は、太陽熱養生における「悪い菌は死滅し、良い菌は熱に強く生き残る」という説を検証しています。筆者は土壌消毒に懐疑的で、この説は可能性が低いと結論付けます。

栽培者にとっての「悪い菌(植物寄生菌)」は高温で死滅しうる一方、「良い菌(菌寄生菌など)」も同程度の耐熱性を持つ報告がなく、共に死滅する可能性が高いと指摘。また、仮に細菌を指す場合でも、土壌の物理性や化学性が良好であれば良い細菌の影響は小さく、むしろ土壌消毒で病原細菌が悪化する恐れもあるため、都合の良い話ではないと強調しています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

SOY CMS向けに、自由に地図作成に参加できるOpenStreetMapを活用した新プラグインがリリースされました。このプラグインはLeafletライブラリを使用し、あなたのSOY CMSサイトにインタラクティブな地図を表示し、ブログ記事の関連地点をピンでマッピングすることが可能です。当ブログ運営者が、各地を巡って投稿した記事を妻の要望で分かりやすく整理するため開発されました。旅の記録、地域情報、店舗案内など、位置情報とコンテンツを紐付けて魅力的に発信したい方に最適です。サンプルページで機能を確認でき、専用サイトからダウンロード可能です。SOY CMSサイトの表現力を格段に向上させます。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

10年間毎日投稿を続けた筆者が、節目を振り返ります。この10年で最も印象深かったのは「緑色片岩」との出会いです。全国各地を巡り、土の始まりである母岩の理解を深める中で、それが農業生産性、特に稲作の品質と密接に関わることを発見しました。また、緑色の岩石には興味深い地域の伝承や日本の歴史との繋がりがあることも知りました。得られた知見を協力者の田で実践し、米の品質・収量を地域トップクラスに向上させ、講演の機会も得ました。今後は知見を共有し、学びの「限りなき旅路」を続けると結んでいます。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

SOY CMSで記事紹介自動投稿プラグインを開発。Geminiで記事の紹介文を生成し、X(旧Twitter)へ自動投稿する機能です。背景には、AI概要でブログ閲覧数が減少している現状があり、Geminiを広報担当として活用する目的があります。現在は特定ブログ向けですが、利用希望者は問い合わせください。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

畔にアカメガシワの群生を発見。多くのアカメガシワの葉が黄色く、養分不足が伺える。周囲は背の低い草ばかりで、アカメガシワにとっては厳しい環境のようだ。それでも休眠せずに発芽するアカメガシワの生命力に感銘を受けた。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

ムギネ酸は土壌中の鉄吸収に関わり、鉄型リン酸の吸収にも有効な可能性がある。肥料としての実用化は先だが、ムギネ酸を多く分泌する植物の活用を検討。オオムギがムギネ酸を多く分泌するが、背丈の低い緑肥(マルチムギ等)でムギネ酸分泌があれば理想的。分泌量が少なくても、土壌改良で発根を促進すれば代替可能。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

縮合型タンニンは、フラバン-3-オール(カテキン、エピカテキンなど)が重合したポリフェノール化合物です。これらの前駆体は、フラボノイド経路で生成されるジヒドロフラボノールから分岐して生合成されます。まず、ジヒドロフラボノールレダクターゼによってロイコアントシアニジンに還元され、さらにロイコアントシアニジンレダクターゼによってフラバン-3-オールへと変換されます。重合反応は、酸化酵素や非酵素的な反応によって進行し、複雑な構造を持つ縮合型タンニンが形成されます。この重合度はタンニンの性質に大きく影響し、タンパク質や金属イオンとの結合能力を高めます。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

SOY ShopのPAY.JPクレジットカード支払モジュールがEMV 3Dセキュア(3Dセキュア2.0)に対応しました。2025年3月末の導入義務化に伴う対応です。PAY.JPクレジットカード支払モジュールと定期課金モジュール利用者はSOY Shopのバージョンアップが必要です。定期課金モジュールのリダイレクト型は未対応のため、必要な場合は問い合わせを。最新パッケージはサイト(https://saitodev.co/soycms/soyshop/)からダウンロード可能です。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

夏場の猛暑日に備え、土壌の保水性向上が課題となっている。保水性向上策として植物由来ポリマーが注目されるが、その前に保水性の本質を理解する必要がある。アルコールのヒドロキシ基(-OH)は水と結合しやすく、水溶性を高める。同様に、多数のヒドロキシ基を持つ糖類(例:ブドウ糖)は水への溶解度が非常に高く、100mlの水に約200gも溶ける。この高い水溶性は、化合物の周囲に水分を保持する能力を示唆し、土壌の保水性向上を考える上で重要な要素となる。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

SOY CMS用プラグインを開発し、記事概要を自動生成する機能を追加しました。GoogleのGemini APIを使用して、記事本文から要約文を生成します。この機能により、記事一覧で表示される要約文が明確かつ読みやすくなりました。ただし、生成された要約文は必ずしもサイトの趣旨と一致するわけではありません。このプラグインは「記事概要自動生成プラグイン」として公開されており、「https://saitodev.co/soycms/」からダウンロードできます。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

耕作放棄された水田にアカメガシワの幼木が育っている。夏草が生い茂る中、約2年前に耕作放棄直後に発芽したと考えられ、水田の土の中で眠っていた種子が目覚めた可能性がある。この発見は、植物の生命力の強さと、土地の利用状況の変化に対する適応能力を示唆している。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

記事は、大葉の香り成分リモネンがラット実験で抗ストレス作用を示したことを報告しています。リモネンはラットの肝臓で代謝され、ペリリルアルコールとペリラ酸になり、これらの代謝物が脳に到達します。代謝物の脳内濃度が高まると、ドーパミンなどの神経伝達物質の変動が見られ、リモネンがドーパミン放出を促進すると考えられます。ドーパミンは快感や意欲に関わる神経伝達物質であることから、リモネンの抗ストレス作用が示唆されます。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

この記事は、アカメガシワという植物を理解するために、同じトウダイグサ科の植物である「トウダイグサ」を観察した記録です。アスファルトの隙間に生えていたトウダイグサは、花らしきものよりも果実のようなものが目立ち、すでに開花後であると推測されます。また、葉を折ると白い液体が出てきたことから、トウダイグサ科の特徴であるホルボールが含まれている可能性が示唆されました。今後は果実の観察を通して、トウダイグサ科植物への理解を深めていきたいと考えています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

アカメガシワは、普段は低木のように見えるが、実際は落葉高木に分類される木本植物です。

記事では、アカメガシワの花外蜜腺について解説した後、アカメガシワの意外な高さについて触れています。

歩道では低く見えるアカメガシワですが、近所の林ではフェンスよりもはるかに高く成長しており、そのギャップに驚かされます。

このことから、アカメガシワは環境適応能力が高く、どこにでも生息できることがわかります。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

体調不良で病院を受診したところ、ステロイド剤を処方されました。説明文には「体内で不足している副腎皮質ホルモンを補います」とあり、副腎皮質ホルモン不足が体調不良の原因だと推測しました。

副腎皮質ホルモンは、腎臓の上にある副腎から分泌されるホルモンで、炎症の制御や代謝、免疫反応など、様々な生理機能に関わっています。不足すると運動能力や免疫力に影響が出ることが予想されます。

副腎皮質ホルモンを常に適切な状態に保つことができれば、体調管理に役立つと考え、その方法を探っています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

田んぼで見かけたアケビは、多年草らしき植物に巻き付いて生長しており、周囲に高い木は見当たりません。蜜を出さないアケビの花には、花粉を求めて昆虫が訪れます。

問題は、巻き付く先の草が枯れたらアケビはどうなるのか?ということです。高い木がない環境で、アケビは自らのツルで自立するのか、それとも他の植物に巻き付いて成長していくのか、その後の運命が気になります。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

筆者は、和歌山県北部が桃の産地であることに興味を持ち、古代日本における桃の栽培について調べ始めました。桃のあらゆる部位に薬効があると記された「本草綱目」の記述をきっかけに、奈良県巻向周辺での古代の桃栽培の可能性を探求。その結果、奈良盆地中央付近にある田原本町の「黒田古代桃」に関する情報にたどり着きました。さらに、桃に関する記事で自身の出身地である神奈川県横浜市綱島の記述を見つけた筆者は、桃との運命的な繋がりを感じています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

薄雪の朝、積もらない程度の雪が降り始めた。注目すべきは、草むらにできた雪の模様。こんもりと茂るカラスノエンドウには雪がほとんどなく、周囲の背の低い草は雪をかぶっている。このことから、カラスノエンドウの強さが際立つ。冬の間も旺盛に育つ力強さが、春先の優位な生育を可能にしていることがわかる。この様子は、過去にテントウムシ探しをした時の記事を思い起こさせる。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

今年の著者は、日本におけるカンキツ栽培と緑色片岩の関係に強い興味を抱いた。きっかけは、沖縄でのカカオ栽培視察で緑色片岩に出会い、その後、和歌山県のミカン農園で同様の岩を見つけたことだった。

著者は、日本の柑橘の起源とされるヤマトタチバナと沖縄のシークワーサーの遺伝的な近縁性を示す研究結果に注目し、古代、ヤマトタチバナを持ち帰った田道間守が、緑色片岩を目印に植栽地を選んだのではないかと推測する。

さらに、愛媛県のミカン産地や和歌山県のミカン農家の言い伝えからも、緑色片岩と良質なカンキツ栽培の関係を示唆する事例が見つかり、著者は古代からの知恵に感銘を受ける。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

米ぬかは有機質肥料として優秀です。注目すべきはカルシウム(Ca)とマグネシウム(Mg)の比率です。米ぬかはCa : Mg ≒ 1 : 5と、理想的な施肥設計比(Ca : Mg : K = 5 : 3 : 1)に近く、土壌中の石灰過剰を招きにくい特徴があります。石灰過剰は肥料成分の吸収阻害を起こすため、米ぬかのように過剰になりにくい成分比率は、土壌管理の観点から非常に優れていると言えます。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

有機質肥料と飼料は、どちらも生物由来の有機物を原料とする点で共通しています。家畜の飼料には、肉や骨粉、魚粉などが使われますが、これらは肥料としても利用されます。

例えば、魚粉はリン酸が豊富なため、リン酸肥料として使用されます。牛骨粉はリン酸とカルシウムを多く含み、リン酸肥料や土壌改良剤として利用されます。

このように、有機質肥料と飼料は密接な関係にあり、相互に利用されています。飼料の品質向上は、結果として有機質肥料の品質向上にもつながります。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

Seleniumとphp-webdriverのバージョンアップ後にWebDriverCurlExceptionが発生した問題の解決策についての記事です。

ログイン・ログアウトを繰り返すテストコードで、三回目のログイン時にエラーが発生。調査の結果、セッションの破棄と再生成が必要であることが判明。php-webdriverのquitメソッドを用いてdriverを明示的にquitすることで解決しました。

記事では、エラー発生時の環境、テストコード、エラーメッセージ、解決策を詳細に記述しています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

オレンジジュース生産増加の背景には、オレンジの余剰生産に加え、戦争時の兵士の栄養補給問題がありました。大航海時代から壊血病予防に役立った柑橘類ですが、果実の運搬は困難でした。そこで、軽量化のためジュース加工が進み、濃縮ジュース化により更なる軽量化が実現しました。しかし、粉末化すると味が悪くなるため、限界があります。ビタミンCサプリメント製造のライヒシュタイン法の発明は、このような背景から生まれた画期的な技術と言えるでしょう。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

中干し無しの稲作に取り組む農家の米が、品質検査で最高評価を得た事例を紹介しています。

この農家は、土壌改良、レンゲ栽培、中干し無しに加え、減肥にも取り組んでおり、収量が多いだけでなく、品質も高い米を生産しています。

記事では、この品質向上の要因として、

1. **初期生育段階での発根促進**

2. **猛暑日における水張りによる高温障害回避**

3. **川からのミネラル供給量の増加**

の3点を挙げ、土壌の物理性改善とガス交換能向上による重要性を指摘しています。

さらに、中干し無しの稲作は、水管理コストや農薬散布の削減、夏季の気温上昇抑制にも繋がり、環境にも優しい持続可能な農業を実現するとしています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

牛糞で土作りすると、窒素過多、未分解有機物によるガス害、リン酸過剰、カリウム欠乏、雑草種子混入、塩類集積、病害虫リスクなどの弊害が生じることがあります。特に完熟堆肥でない場合、窒素過多による生育障害や、未分解有機物が分解時にガスを発生させ根を傷つけることが問題となります。また、リン酸過剰やカリウム欠乏を引き起こす可能性もあり、適切な施肥計画が必要です。さらに、雑草種子や病害虫のリスクも高まるため、注意が必要です。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

田んぼの中干しがカエルの変態に与える影響について解説した記事です。中干しは稲の成長を促進する一方で、水田に産卵するカエルにとっては、オタマジャクシが成長する前に水がなくなってしまうリスクがあります。記事では、中干しの時期を調整したり、水場を確保したりすることで、カエルの生存率を高めることの重要性を説いています。具体的には、中干し開始時期を遅らせたり、水路やため池を残すなどの対策が有効だとされています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

粘土鉱物の一種である緑泥石は、海底の堆積岩に多く含まれています。海水には岩石から溶け出した鉄やマグネシウムなどのミネラルが豊富に含まれており、特に海底火山付近では活発な熱水活動によってミネラルが供給され続けています。これらのミネラルと海水中の成分が反応することで、緑泥石などの粘土鉱物が生成されます。つまり、緑泥石は海底での長年の化学反応の結果として生まれたものであり、海水由来のミネラルを豊富に含んでいる可能性があります。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

森林の保水力は、土壌の保水力と樹木の蒸散作用によって成り立っています。しかし、森林伐採や気候変動の影響で保水力が低下し、土砂災害や水不足のリスクが高まっています。

具体的には、森林伐採により土壌が裸地化すると、雨水が地中に浸透せず地表を流れ、土壌侵食を引き起こします。また、樹木の蒸散作用が失われることで大気中の水分量が減り、降水量が減少する可能性も懸念されます。

森林の保水力を維持するためには、適切な森林管理と気候変動対策が重要です。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

SOY CMSのテンプレート編集で発生する、CMSタグの閉じタグ忘れによるエラーを防止するプラグイン「CMSタグチェックプラグイン」の紹介記事です。

記事では、CMSタグの閉じタグ忘れが原因で発生するエラーとその修正方法、タグが増えることによる確認作業の煩雑さを解説し、このプラグインによってタグの記述ミスをテンプレート更新時に検知できることを説明しています。

プラグインの導入により、製作時間の短縮などのメリットがあると期待されます。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

## 乳酸菌が花粉症に効くってホント?

記事では、花粉症緩和にはIgEの産生抑制が有効で、乳酸菌、特に植物性乳酸菌がその可能性を秘めていると解説されています。

IgEはアレルギー反応を引き起こす抗体の一種で、花粉症ではこのIgEが過剰に作られることが問題です。乳酸菌、特に植物性のものは、発酵食品や飲料に含まれており、摂取することでIgEの産生を抑える効果が期待されています。

ただし、まだ研究段階であり、効果を保証するものではありません。今後のさらなる研究が期待されます。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

花粉症は、スギの非効率な受粉システムが原因で、多くの人が苦しんでいます。戦後の植林政策が裏目に出て、木材価格の低迷や管理の難しさから、スギ林は放置され、花粉症による経済損失は2860億円にも上ります。国産材の利用も、安価な輸入木材を使ったツーバイフォー工法の普及により、進んでいません。根本的な解決策がない中、抗ヒスタミン薬に頼らざるを得ない状況ですが、食事で症状を緩和できる可能性を探る必要があります。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

米ぬかのアミノ酸スコアの高さが気になり、調査を実施。白米と味噌汁の組み合わせが完全栄養とされる背景には、白米に不足するリジンを大豆が補う関係がある。しかし、大豆確保の将来に不安があるため、米ぬかのアミノ酸スコアに注目。調査の結果、米ぬかのアミノ酸スコアは96、リジン含有量は7.80%と判明。ただし、大豆のリジン含有量との比較が必要。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

末延農園さんの「Reaper Death麺(激辛)」は、想像を絶する辛さでした。普段から辛い物に強い私でも、涙と汗が止まらないほどの激辛です。

袋には「内蔵が弱い人や明日大事な予定がある人は食べてはいけない」と注意書きがありますが、まさにその通り。ドライアイが一時的に解消されるほどの辛さは、もはや罰ゲームレベルです。

この辛さの秘密は、世界一辛い唐辛子「キャロライナ・リーパー」。末延農園さんでは、国産キャロライナ・リーパーの栽培から加工・販売までを一貫して行っています。

「Reaper Death麺」はAmazonで購入可能です。辛い物好きの方は、ぜひ挑戦してみてください!

/** Geminiが自動生成した概要 **/

青魚にはDHAが豊富というイメージがありますが、実は他の海産物と比べても、DHA含有量が多いわけではありません。DHA含有量は季節によって大きく変動し、これは青魚が食べる餌に影響を受けているためです。青魚自身はDHAを合成する能力は低く、食物連鎖の下位にいるプランクトンや微細藻類がDHAを合成しています。そのため、DHAを効率的に摂取するには、これらの藻類を直接摂取する方法も有効です。実際、微細藻類からDHAを抽出して商品化が進められています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

記事では、PageSpeed Insightsのユーザー補助スコアを100点にするための取り組みが紹介されています。

具体的には、記事タイトル下のカテゴリ名のリンクで指摘されていた「背景色と前景色には十分なコントラスト比がありません」という問題を解決しています。

解決策としては、WebAIMのConstract Checkerを用いて、背景色と文字色のコントラスト比を調整しました。スライダーで色を調整し、Passになるまで繰り返した結果、問題を解消できました。

ただし、サムネイル画像の低解像度に関する指摘は未解決で、別の対応策を検討する必要があるとのことです。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

記事は、住宅地周辺で、かつて里山の景色を作っていたであろうヤシャブシの木を探しています。ヤシャブシは、荒れた土地にも最初に根付き、他の樹木が育ちやすい環境を作るパイオニア植物として知られます。筆者は、開発によって失われつつある自然のサイクルを、ヤシャブシを通して見つめ直しています。住宅地の近くに、かつての面影を残すヤシャブシを見つけることは、人と自然のつながりについて改めて考えるきっかけを与えてくれます。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

米ぬか土壌還元消毒は有機態リン酸であるフィチン酸を大量に投入するため、土壌への影響が懸念されます。米ぬか1〜2トン/反の投入で、フィチン酸は85〜170kg/反も供給されます。これはトマトのリン酸施肥量の数倍に相当し、過剰なリン酸は亜鉛などの微量要素の吸収を阻害し、土壌劣化を招く可能性があります。特に土壌鉱物の劣化が進んだハウス栽培では深刻な問題となり得ます。有機態リン酸の蓄積と土壌鉱物の状態には注意が必要です。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

SOY CMSで記事の文字列を一括置換できるプラグインが開発されました。

大量の記事の中から特定の誤字などを修正する際に、一記事ずつ修正するのは大変な作業です。このプラグインは、指定した文字列を別の文字列に一括で置換することができます。

例えば、「即効性」という誤字を「速効性」に一括で修正する場合などに役立ちます。

プラグインには、置換前に誤字を含む箇所を確認する機能も備わっています。

このプラグインは、開発元のサイトからダウンロードできます。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

畑作後に水田を作ると、リン酸が減少する理由は、水田の還元環境にあります。

通常、土壌中のリン酸は鉄と結合し、水に溶けにくいFePO₄の形で存在します。しかし、水田の酸素が少ない環境では、鉄が還元されFe²⁺となるため、リン酸との結合が弱まり、水に溶けやすい形に変化します。

また、カルシウムと結合したリン酸も比較的溶けやすく、水田環境では自然と減少します。これらの要素が重なり、畑作後の水田でリン酸が減少すると考えられています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

SOY CMSのカスタムフィールドアドバンスドで、これまでブロック内でのみ使用可能だったブログブロックタグ(b_block:id)を、ブロック外でも使用できるようになりました。

今回のアップデートにより、記事詳細ページの下部など、ブロック外に配置したお問い合わせフォームなどを、記事ごとに表示内容を変更することが可能になります。

設定は、カスタムフィールドアドバンスドの個々のフィールドの高度な設定で行います。例えば、フィールドIDが「chk」の場合、記事詳細ページで「b_block:id="is_chk"」で囲った箇所はチェックが入っている場合に、「b_block:id="no_chk"」で囲った箇所はチェックが入っていない場合に表示されます。

アップデートパッケージは、saitodev.co/soycms/ からダウンロードできます。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

河川敷では、セイタカアワダチソウがクズの葉の隙間から花を咲かせている様子が見られます。通常は背の高いセイタカアワダチソウですが、ここではクズの勢いに押さえられ、背を高くすることができません。それでも、クズの葉の間から茎を伸ばし、花を咲かせている姿からは、力強さが感じられます。クズの繁殖力の強さと同時に、厳しい環境下でも花を咲かせるアワダチソウのたくましさも垣間見える光景です。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

セイタカアワダチソウは、たくさんの昆虫が蜜や花粉を求めて集まる花です。特に、秋に咲く花が少ない時期には、貴重な食料源となります。スズメバチやミツバチ、ハナアブ、チョウなど、様々な種類の昆虫が訪れます。セイタカアワダチソウは、花粉を多く生産するため、花粉を媒介する昆虫にとっては、効率的に栄養を摂取できる花です。その結果、多くの昆虫が集まります。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

道路脇の雑草放置は、海外では罰金対象となるほど重視されています。日本でも輸出時に種子が混入するなど、問題視され始めています。雑草駆除にはコストがかかりますが、葛のように、産業利用できれば解決策になります。例えば、葛は根を食用に、蔓を衣料や工芸品に、葉を飼料にと、様々な活用が可能です。雑草管理をコストと捉えるのではなく、収益源へと転換できるような、企業の取り組みが重要となるでしょう。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

台風対策とESGは、企業が気候変動にどう対応するかが問われる時代において、密接に関係しています。台風による経済損失は甚大で、企業はサプライチェーンの混乱やインフラ損傷などのリスクに備える必要があります。ESG投資家は、企業が台風対策を事業継続計画に組み込み、環境や社会への影響を考慮した対策を講じているかを重視します。具体的には、再生可能エネルギーの活用、建物の耐風性向上、防災訓練の実施などが挙げられます。企業は、ESGの観点を取り入れた台風対策を行うことで、企業価値を高め、持続可能な社会の実現に貢献することが期待されます。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

田んぼで見かけたウスバキトンボ。盆頃に多く見られることから「お盆トンボ」とも呼ばれます。ウスバキトンボは春に南国から日本へ渡ってきて産卵し、短い幼虫期間を経て盆頃に成虫になります。しかし、日本の冬を越せないため、その世代は死んでしまいます。この習性は、トビイロウンカやハスモンヨトウといった害虫にも見られ、昆虫の生存戦略の一種と考えられています。近年では、温暖化の影響で越冬するウスバキトンボもいるようです。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

レタス収穫後の畝をそのまま活用し、マルチも剥がさずにサツマイモを栽培すると高品質なものができるという話。レタスは肥料が少なくても育ち、梅雨前に収穫が終わるため、肥料をあまり必要とせず、梅雨時の植え付けに適したサツマイモとの相性は抜群。

疑問点は、カリウム豊富とされるサツマイモが、肥料を抑えた場合どこからカリウムを得るのかということ。著者は、レタスが土壌中のカリウムを吸収しやすい形に変えているのではないかと推測。レタスの原種であるトゲチシャは、舗装道路の隙間でも育つほど土壌の金属系養分を吸収する力が強いと考えられるため。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

耕作放棄された田んぼで、オオアレチノギクかヒメムカシヨモギと思われる背の高いキク科植物が目立つ。

これらの植物は、厳しい環境でも生育できるよう、ロゼット状で冬を越し、春になると一気に成長する戦略を持つ。周りの植物を圧倒するその姿は、競争を意識しない余裕すら感じさせる。

一方、「ネナシカズラに寄生された宿主の植物は大変だ」では、自ら光合成を行わず、他の植物に寄生して栄養を奪うネナシカズラを紹介。宿主の植物は生育が阻害され、枯れてしまうこともある。

このように、植物はそれぞれ独自の生存戦略を持っていることを、対照的な2つの記事は教えてくれる。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

SOY CMSのブロック(ラベル、プラグイン)に、カスタムフィールドの拡張ポイント実行有無を設定する機能が追加されました。

従来、カスタムフィールドが増えるとブロックのパフォーマンスが低下する問題がありました。今回の更新により、不要なカスタムフィールドの値取得を抑制し、表示速度の改善が可能となります。

例えば、新着記事一覧でタイトルとリンクのみ表示する場合、カスタムフィールドの取得をオフにすることで効率化できます。

今回の更新は、長期間運用しているサイトでカスタムフィールドが肥大化している場合に特に有効です。ダウンロードはsaitodev.co/soycms/から可能です。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

子供がRaspberry Pi 4B 8GBでマインクラフトをプレイするため、発熱と火傷が心配で購入に至った。ケースに入れているものの電子工作がしにくいという欠点もあった。マイクラを通してプログラミングに興味を持ち、Pythonでコードを書きながらプレイするようになった。Raspberry Pi 400の発熱がどれ程なのか検証したい。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

記事では、稲作における土壌環境の改善について書かれています。従来の稲作では、土壌への有機物供給源として稲わらが重要視されていましたが、近年は稲わらを飼料や堆肥として利用する動きが進んでいます。しかし、著者は、稲わらを田んぼから持ち出すことで土壌の有機物が減り、土壌環境が悪化する可能性を指摘しています。その解決策として、剪定枝を細かく砕いて土壌に混ぜる方法を提案し、実際に試した結果、土壌環境の向上が確認できたと報告しています。つまり、稲わらに代わる有機物供給源を活用することで、稲作中でも土壌環境を改善できる可能性を示唆しています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

耕作放棄された田んぼに、ひときわ目立つ黄色い花が咲きました。おそらくカボチャの花で、食品残渣のこぼれ種から発芽したと思われます。周囲は背の低い草が生い茂り、小さな昆虫にとっては花にたどり着くのも容易ではありません。人里離れたこの場所で、果たしてハチなどの花粉媒介者は現れ、受粉は成功するのでしょうか? 写真は、そんな疑問を抱かせる風景を切り取っています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

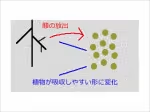

植物が陸上に進出した際、水中より強い光への対策が必要となった。その解決策として、過剰な光エネルギーを熱に変換して放出する仕組みを獲得した。これは、カロテノイドやキサントフィルサイクルなどの働きによるもので、光合成の効率を調整し、光によるダメージから植物を守っている。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

養液栽培で肥料不足のため養液交換を減らしたいという相談に対し、記事は根腐れ問題の解決策を考察。根腐れは養液中の溶存酸素低下で糸状菌や細菌が増殖するために起こるとされる。回避策として、「紫外線や熱による殺菌的処置」「マイクロバブル等による養液中の酸素量増加」「株の根圏からの分泌物を意識し、病原性微生物の個体数を増やさないアプローチ」の3点を提示。ただし、肥料不足の現状から亜リン酸肥料など一部対策は困難と指摘し、養液交換を減らす新たな管理方法の必要性を訴えている。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

ツツジの隙間から伸びるイネ科の草が不自然に曲がっているのは、ヤブガラシが巻き付いているためでした。どちらもツツジの根元から発芽し、限られた光を求めて競合しながら成長しています。ツツジの背丈を超えた後も、今度はイネ科の草とヤブガラシが光の奪い合いをしている様子は、過酷な生存競争を物語る興味深い場面です。背の高い植物の下で発芽した草は、厳しい環境を生き抜かなければなりません。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

カタツムリ探しを通して、著者はその個体数の減少を実感する。舗装道路の増加による乾燥化の影響に加え、田畑の土壌劣化も要因として考えられるという。保水性の高い田んぼでは、カタツムリが多く見られることから、地域全体で保水性の向上に取り組むことで、カタツムリの個体数増加に繋がるのではないかという考えに至る。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

ヨトウガ対策として、植物ホルモンに着目したアプローチが注目されています。ヨトウガの幼虫は植物を食害しますが、植物は防御機構としてジャスモン酸というホルモンを分泌します。しかし、ヨトウガは巧みにジャスモン酸の働きを抑制し、食害を続けます。そこで、ジャスモン酸の働きを強化したり、ヨトウガによる抑制を防ぐことで、植物の防御反応を高める方法が研究されています。この方法により、農薬の使用量削減などが期待されています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

レンゲを播種した田んぼで、ナズナが一面に繁茂し、レンゲと共存している様子が観察されています。筆者は、ナズナの旺盛な生育がレンゲにどのような影響を与えるのか、また、レンゲの播種密度を上げると土壌への影響がさらに大きくなるのではないかと考察しています。これは、過去にクローバ畑がエノコログサに覆われた経験から、緑肥の播種によって小規模ながら生態系の遷移が見られると期待しているためです。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

Minecraft: Pi Editionを教材にプログラミング教育をしたいが、Raspberry Piは持ち運びに不便なため、代わりのノートパソコンを探している。Ubuntuが動作する中古PCでは性能不足が懸念される。そこで注目しているのが、QualcommのSnapdragonを搭載したSamsungの格安ノートPC「Galaxy Book Go」だ。ARMアーキテクチャを採用し、Ubuntuも動作する可能性があり、Raspberry Piの自由度とChromebookの価格帯の中間をいくマシンとして期待できる。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

プログラミング教育の格差解消には、安価で高性能なARMアーキテクチャ搭載PCが有効である。Raspberry PiはDebian系OSとPythonを標準サポートし、電子工作から本格的な開発まで対応可能なため、ChromebookやMicro:bitよりも優れている。ARM対応ソフトの充実が課題だが、低価格でDebianやPythonに触れられる環境は、OSSやサーバー学習へのハードルを下げ、将来的なIT人材育成に貢献する。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

落葉落枝が藻類の増殖を抑制する理由について、鉄のキレートに注目して解説しています。

藻類は増殖に鉄を必要としますが、落葉落枝から溶け出す腐植酸が鉄と結合し、腐植酸鉄を形成します。これにより、藻類が利用できる鉄が減少し、増殖が抑制されると考えられます。

窒素やリン酸への影響は不明ですが、落葉落枝が水中の鉄濃度を調整することで、藻類の増殖をコントロールできる可能性が示唆されています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

秋の七草の一つであるススキは、草原から林への遷移に現れ、放置すると林へと変化する。しかし、ススキの草原が維持されてきたのは、定期的な火入れや人為的な管理によるためと考えられる。

かつては、ススキを刈り取って堆肥として利用していた。十五夜後にイネの収穫を終えると、ススキを刈り取るという流れがあったのではないだろうか。定期的に刈り取ることで、ススキの草原が維持され、秋の七草として親しまれてきたと考えられる。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

昔はたくさん見られた秋の七草のカワラナデシコが、最近はほとんど見られなくなったことを疑問視し、その理由を探っています。

かつては、人々が里山で草刈りや枝打ちなどを行い、カワラナデシコが生育しやすい日当たりの良い環境を維持していました。しかし、生活様式の変化とともに、そうした人為的な環境管理が行われなくなり、カワラナデシコの生育地が減ってしまったと考えられています。

記事では、過去の記事と比較して、知識の蓄積により物事の見方が変化したことを実感したと述べています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

吉野地方は、国栖(くず)という場所が葛粉の産地として有名でした。国栖の人々は、葛の根を砕いて繊維を取り出し、葛布を織ったり、葛粉を作って食料としていました。葛粉は保存食としても重宝され、旅人にも振る舞われました。これが「吉野葛」として、その品質の高さから全国的に広まりました。現在も吉野地方では、葛餅や葛切りなど、葛粉を使った和菓子が名物として親しまれています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

黒大豆の黒い色素、アントシアニンは、血圧上昇抑制効果があります。ラットを使った実験で、アントシアニンを摂取したグループは、そうでないグループに比べ、血圧の上昇が抑えられました。このことから、黒大豆は高血圧の予防や改善に役立つ可能性があります。アントシアニンは抗酸化作用も強く、体内の活性酸素を除去する効果も期待できます。ただし、効果には個人差があるため、過剰な摂取は避け、バランスの取れた食事を心がけましょう。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

キクイモは草本であり、木本のように太い幹を持ちません。草本と木本の定義は曖昧な部分もありますが、一般的に木本は太い幹を持つ植物を指します。

キク科の植物はほとんどが草本ですが、日本の小笠原諸島には木本であるワダンノキが存在します。ワダンノキは元々は草本でしたが、進化の過程で木本化したと考えられています。

キク科の植物は、森林から草原に進出する際に、リグニンの合成量を減らした可能性があります。リグニンの合成はエネルギーを必要とするため、紫外線の強い草原では、リグニンの合成を抑制することが有利だったと考えられます。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

レンゲ栽培と中干しなし稲作で、土壌の物理性向上による肥料過多と倒伏が課題として浮上。レンゲによる窒素固定量の増加と、物理性向上による肥料効能の持続が重なった可能性。中干しのメリットは物理性向上により減少し、デメリットである高温障害回避と益虫増加の方が重要となる。解決策は施肥量減らし。この技術確立は、肥料・農薬削減によるSDGs、土壌炭素貯留によるCO2削減、鉄還元細菌によるメタン発生抑制に繋がり、持続可能な稲作に貢献する。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

荒れ地に最初に進出するパイオニア植物であるハギは、痩せた土地でも生育できるたくましい植物です。その秘密は根粒菌との共生にあります。根粒菌はハギの根に瘤を作り、空気中の窒素を植物が利用できる形に変換します。この窒素固定のおかげで、ハギは栄養の乏しい環境でも成長できるのです。

ハギは、荒れ地で窒素を蓄積することで土壌を豊かにし、他の植物の生育を助けます。森林が火災などで破壊された後、ハギはすみやかに繁殖し、森の再生に重要な役割を果たします。また、その美しい花は秋の七草の一つとして人々に愛され、蜜源植物としても利用されています。

このように、ハギは厳しい環境に適応し、生態系にも貢献する、見た目以上に力強い植物なのです。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

森林の縁は、異なる環境条件への適応を示す植物の棲み分けが観察できる貴重な場所です。光を好む陽樹は林縁部に、 shade-tolerant な陰樹は林内深くに分布します。この棲み分けは、光合成効率、乾燥耐性、成長速度といった樹木の性質の違いによって生まれます。特に、陽樹は速く成長して光を確保する一方、陰樹は少ない光でも生き残れる能力を持っています。林縁部の植物は、強い風や乾燥、温度変化といった厳しい環境にも耐える必要があります。これらの要素が複雑に絡み合い、森林の縁に多様な植物の帯状分布を作り出しているのです。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

ツルマメは、縄文時代から食材として利用されていた可能性があり、その生命力の強さが当時の人々にとって魅力的だったと考えられます。ツルマメは、周りの植物に巻き付いて成長することで、安定した収穫を期待できる貴重な食料資源だったのでしょう。

現代の味噌や醤油といった発酵文化の礎となった大豆も、ツルマメのような野生種から選別・改良されてきたと考えられています。ツルマメは、周りの植物に巻き付くことで、自らの成長を支える強さを持ち、その特性が安定した食料確保に繋がったと考えられます。栄養価だけでなく、人類の食文化の発展にも貢献してきたマメの歴史にロマンを感じます。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

水田に生える細長い丸い草は、おそらくホタルイ。イネより背丈が低く、競合している様子もないため、放置しても影響はなさそう。イネの生育が弱い場所に生える傾向があり、土壌の物理性を改善すれば発生を抑えられると考えられる。他の水田雑草についても調査したいが、観察している田んぼでは目立った雑草がなく、水田除草の知識が深まらないのが現状。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

サツマイモ基腐病対策として、土壌消毒ではなく木炭施用と緑肥栽培が有効です。黒ボク土壌ではリン酸過剰が病原菌繁殖の原因となるため、緑肥でリン酸吸収を促進し土壌から持ち出す必要があります。ソルガムやヒマワリはリン酸吸収に優れる緑肥ですが、背丈が高いためサツマイモとの混植は困難です。代替として、エンバクや背丈の低いマルチムギが考えられます。緑肥栽培中は土壌消毒を避け、リン酸吸収と土壌改良を優先することで、病原菌の抑制とサツマイモの耐性強化を目指します。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

レンゲと粘土鉱物を施肥した水田で、中干し不要論が浮上。例年よりレンゲの生育が旺盛で、土壌の物理性が向上、イネの生育も旺盛なため。中干しの目的の一つである無効分げつの抑制は、肥料分の吸収抑制によるものだが、物理性向上で発根が促進されれば無効分げつは少ないのでは?という疑問。さらに、猛暑日における葉温上昇や、害虫の天敵減少を懸念。仮に無効分げつが増えても、稲わら増加→レンゲ生育促進に繋がる好循環も考えられる。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

キノコ栽培に適した木材としてヤシャブシが注目されている。特にヒメグルミタケなどの菌根菌と共生関係を持つため、シイタケ栽培で用いるクヌギやコナラと異なり、原木栽培が可能である。ヤシャブシは根粒菌との共生により窒素固定能力が高く、肥料木として活用されてきた歴史がある。この窒素固定能力は、土壌を豊かにし、他の植物の生育も促進する。木材としての性質も優れており、腐りにくく、加工しやすい。これらの特性から、ヤシャブシはキノコ栽培だけでなく、環境改善や緑化にも貢献する有用な樹木と言える。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

土壌病害、特に青枯病はトマト土耕栽培における深刻な問題であり、水耕栽培への移行の大きな要因となっている。青枯病菌は土壌消毒の有効範囲より深い層に潜伏するため、消毒は初期生育には効果があるように見えても、長期栽培のトマトでは後期に根が伸長し感染してしまう。結果として消毒コストと人件費の損失に加え、土壌劣化を招く。感染株の除去も、土壌中の菌を根絶しない限り効果がない。解決策として、果樹園で行われる土壌物理性の改善、特に根への酸素供給に着目した土作りが有効と考えられる。緑肥活用なども土壌改良に繋がる可能性がある。根本的な解決には、土壌環境の改善と病害への抵抗力を高める土作りが不可欠である。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

トマト土耕栽培では、木の暴れを抑えるため土壌の物理性改善を怠る傾向がある。しかし、これは土壌EC上昇、塩類集積、青枯病菌繁殖を招き、立ち枯れリスクを高める。土壌消毒は一時しのぎで、土壌劣化を悪化させる。物理性悪化は鉱物からの養分吸収阻害、水切れによる川からの養分流入減少につながり、窒素過多、微量要素不足を引き起こす。結果、発根不良、木の暴れ、更なる土壌環境悪化という負のスパイラルに陥り、土壌消毒依存、高温ストレス耐性低下を招く。この悪循環が水耕・施設栽培への移行を促した一因と言える。SDGsの観点からも、土壌物理性を改善しつつ高品質トマト生産を実現する技術開発が急務であり、亜鉛の重要性も高まっている。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

トマト栽培では、秀品率向上のため土壌環境の徹底管理が必要だが、トマトとサツマイモで生産性悪化が見られた。トマトは樹勢が暴れ、サツマイモは根の肥大が不十分だった。トマト栽培では、老化苗の定植が一般的だが、これが後期の栽培難易度を高めている可能性がある。老化苗は根の先端が少ないため、窒素は吸収しやすい一方、カリウム、マグネシウム、微量要素の吸収は困難になる。結果として、花落ちの原因とされる亜鉛欠乏への施肥での対応は難しく、葉面散布が有効な手段となる。高額な環境制御に頼りすぎないためにも、微量要素の葉面散布剤の活用が重要となる。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

経験豊富な農家が、慣行農法に囚われ、新しい技術による高品質な栽培を理解できなかった事例。指導を受けた若手農家は、葉色が薄く成長が遅い作物を「ダメだ」と周囲から批判されたが、実際には健全な根の発達を優先した栽培を実践していた。最終的に、若手農家の作物は欠株が少なく高品質で、収益性も高くなった。これは、経験に基づく古い慣習が、科学的根拠に基づく新しい技術の導入を阻害する農業の現状を示唆している。ベテラン農家は結果を正当に評価できず、技術革新への関心も薄かった。この状況は、補助金などによる保護で淘汰圧が低い農業特有の問題と言える。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

渋谷農園さんは、高設養液土耕栽培で「京の雫」というイチゴを生産しています。京の雫は、大粒で糖度と酸度のバランスが良いのが特徴で、市場に出回ることはほとんどなく、農園直売と贈答用がメインです。農園では、ミツバチによる自然受粉を採用し、減農薬にも取り組んでいます。また、温度管理や水やり、収穫時期の見極めなど、細やかな管理で高品質なイチゴを育てています。記事では、摘み取り体験の様子や、渋谷さん夫妻のイチゴ栽培への情熱、そして京の雫の美味しさについても触れられています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

ヤンマーの「根と微生物の根圏での活動」は、植物の根と土壌微生物の相互作用、特に「根圏」と呼ばれる根の周辺領域での複雑な関係性を解説している。植物の根は光合成産物を根圏に分泌し、多様な微生物を呼び寄せる。これらの微生物は、植物の生育に不可欠な窒素、リン、カリウムなどの養分を土壌から吸収しやすくする役割を果たす。具体的には、有機物の分解や難溶性養分の可溶化を通じて養分供給を助ける。さらに、特定の微生物は植物ホルモンを生成し、根の成長を促進したり、病原菌から植物を守る働きも持つ。根圏微生物の多様性と活性を高めることが、健康な植物育成、ひいては持続可能な農業につながる。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

水田土壌で、稲わらを分解する鉄還元細菌が同時に窒素固定を行う新たなメカニズムが発見されました。稲わら由来の糖が分解される際に生じる電子は、窒素固定に利用される一方で、余剰分は温室効果ガスであるメタン生成にも関わることが判明。メタン抑制には中干しが知られますが、収量低下リスクも指摘されています。本記事では、稲わらの堆肥化がメタン生成を大きく減少させる有効策として紹介。土壌微生物学に基づいた「土作り」が、メタンガス削減や持続可能な農業への貢献に繋がると提言。知識の向上が環境問題解決の鍵となるでしょう。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

この記事は、土作りに重点を置いたレンゲ米栽培の田起こしについて報告しています。昨年、近隣の田んぼがウンカ被害を受ける中、無農薬で収量を維持できた田んぼの管理者から田起こしの連絡を受け、著者は現地を訪れました。

この田んぼでは、レンゲの種まき前に土壌改良材としてベントナイトと黒糖肥料を施肥し、レンゲの鋤込み時期を前倒ししました。これらの施策は、土壌への有機物供給と亜鉛などの微量要素欠乏の防止を目的としています。

田起こし後の土壌は、降雨の影響を受けながらも細かい土塊が形成されており、良好な状態でした。レンゲの生育も例年より良好だったことから、土壌中の有機物量増加が期待され、鋤込み時期を早めた効果もプラスに働くと予想されています。

昨年同様、低コストで安定した収量を得られるか、引き続き田んぼの状態を観察していく予定です。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

イースト菌発酵液散布で耕盤層が破壊されるという農法の真偽を検証している。発酵による二酸化炭素発生で耕盤層を破壊するという説明には無理があり、他に要因があると考察。根による物理的破壊、酸による化学的破壊に加え、菌の活動で生成された酸素や有機酸、あるいは発酵液へのミミズの走性が耕盤層破壊に繋がっている可能性を挙げ、ミミズの行動範囲と誘引物質について更なる調査の必要性を示唆している。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

昨年から植物の色素やブナ科、森林に注目するようになり、自然観察を通して自身の無知を痛感している筆者は、里山でスミレを見つけた。新緑の落葉樹の足元、岩の削れた場所に咲くスミレは、町で見かける程度の大きさだった。筆者は、スミレが落葉樹の葉が展開する前に開花すること、そして岩陰で冬の冷たい風を避けながら生育していることを推測する。また、アリによる種子散布の可能性や、ロゼットで冬越しする戦略についても考察し、森林への関心が高まったことでスミレのような小さな植物にも目がいくようになったと述べている。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

SOY CMSのカスタムフィールドアドバンスドで画像フィールドを使用する際、alt属性を含めて複数箇所に表示したい場合の課題を解決するプラグインが開発されました。標準機能では、2回目以降の表示に`cms:id="img*"`を使用するとalt属性が出力されない問題がありました。このプラグインを使用すると、`cms:id="img_copy"`のように指定することで、alt属性を含めたimgタグを出力できます。`_copy`の部分は設定で変更可能です。このプラグインを含むパッケージはsaitodev.co/soycms/からダウンロードできます。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

ノゲシは、都市環境に適応した生存戦略を持つキク科の植物である。タンポポに似た花とギザギザの葉を持ち、アスファルトの隙間などの僅かな空間に根を下ろす。硬い葉は雨水を中央に集め、隙間に排水する構造を持ち、茎は空洞である。横に広がらず高く成長することで、刈り取られるリスクを減らし、結実を成功させる。アメリカオニアザミのような横に広がる種は早期に除去されることが多いのに対し、ノゲシは都市の隙間を巧みに利用し、森の外側へと勢力範囲を広げるパイオニア植物と言える。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

土作り不要論への反論として、土壌改良の重要性を説く。土壌改良は不要という意見は、現状の土壌が持つ地力を過信しており、連作障害や養分不足のリスクを軽視している可能性を指摘する。また、土壌改良は単に栄養供給だけでなく、土壌構造改善、微生物活性化など多様な効果をもたらし、結果として健全な生育環境を育み、品質向上や収量増加に繋がる。さらに、土作り不要論は慣行農法への批判に基づくが、慣行農法における土壌劣化は過剰な肥料や農薬、不適切な耕耘によるものであり、土壌改良自体を否定する根拠にはならないと主張する。適切な土壌改良は持続可能な農業を実現する上で不可欠な要素であると結論づけている。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

スズメノエンドウは、近縁種のカラスノエンドウ同様、つぼみ受粉を行う。つぼみ受粉は、ホトケノザの閉鎖花のように昆虫を介さず結実できるため、送粉者が不在でも繁殖可能。これは、撹乱の多い畑や森林の外側のような、送粉昆虫が少ない環境で生育域を広げるのに有利となる。森林の端では、木々に覆われる前に外側へ進出しなければならないため、スズメノエンドウやホトケノザのような植物は、つぼみ受粉という機能を獲得したと考えられる。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

トリコデルマ理解のためには菌類の分類の歴史的変遷を学ぶ必要がある。トリコデルマ属など一部の菌類は、無性生殖段階で見つかった「不完全菌」として分類され、後に有性生殖段階が確認されたことで完全世代(子のう菌類のツノタケ属など)に分類し直された。しかし、歴史的に「不完全菌」として認識されていた名前も残っているため、トリコデルマのような菌は複数の学名を持つ。古い分類法と新しい分類法の両方を理解することで、トリコデルマのような菌の複雑な命名の理由が理解できる。例えば、アカボタンダケは不完全世代では*Trichoderma viride*、完全世代では*Hypocrea rufa*と呼ばれ、名前からは同一種と分かりづらい。国立科学博物館の『菌類のふしぎ 第2版』は、新旧の分類法を解説し、このような命名の経緯を理解するのに役立つ。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

「フカフカのコケたちの間で」と題された本記事は、道端の街路樹の下に広がるコケと、その隙間に生育するロゼット植物との微細な生態系に焦点を当てています。筆者は、コケとロゼットが限られた光を巡って競合しているのか、あるいはコケが提供する高い湿度がロゼットの成長に寄与しているのかといった疑問を投げかけます。この光景を、いずれより大きな植物が繁茂する前の「土ができ始める段階」と捉え、足元の小さな自然が織りなす生存競争と共存関係、そして初期の土壌形成プロセスにまで考察を深めています。日常で見過ごしがちな植物たちの営みに光を当て、環境との相互作用を鋭く洞察する一編です。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

mRNAワクチンの開発で急速に進化した脂質ナノ粒子(LNP)技術は、RNA干渉(RNAi)を利用した治療薬の発展にも大きく貢献すると筆者は述べる。RNAiとは、特定の短いRNA(siRNA)が標的となるmRNAに結合し、タンパク質合成前にこれを切断・無効化する現象である。記事では、不要なUSBメモリを特定のシールで無効化する分かりやすい例えでRNAiのメカニズムを解説。癌細胞の増殖抑制やウイルス感染症の治療など、多岐にわたる疾患への応用可能性を示唆する。コロナ禍におけるmRNAワクチン開発の飛躍が、この画期的なRNAi治療薬の実用化を加速させると展望している。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

ブログ記事は、mRNAワクチンの画期的な技術を解説しています。従来のワクチンが病原体を弱毒化するのに膨大な時間を要したのに対し、mRNAワクチンはウィルスの「重篤化情報」を切り取り、「感染する情報」のみを投与することで、細胞に抗体産生を促します。

この迅速な開発を可能にした鍵は、壊れやすいRNAを細胞内へ安全に運搬する「脂質ナノ粒子(LNP)」技術の急速な進展にあります。LNP技術の発展は、将来のパンデミック発生時におけるワクチン開発の劇的な加速に加え、RNAiなど他の核酸医薬の応用も広げると筆者は感動を伝えています。また、ワクチン効果を最大限に引き出すには、適切な食生活による免疫力向上も不可欠だと提言しています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

筆者は、ウンカの被害が深刻な年において、レンゲ米栽培と農薬不使用にも関わらず稲作が成功した事例に関わった。コロナ渦の外出自粛中に花と昆虫を観察したことが契機となり、植物の色素や花粉、蜂蜜の研究へと繋がった。蜂蜜の健康効果の知見から植物の耐性との関連性を見出し、稲作に応用した結果、ウンカ耐性を持つ稲を収穫できた。この成功は、中干しの技術見直しや川からの恩恵の活用といった、日本の稲作に足りない知見を得る大きな成果となった。収穫後の土壌は研究者に提供され、更なる分析が期待される。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

林縁部は、光環境が変化に富む場所である。内側の林床は一見暗いものの、実際に近づいて空を見上げると、木々の隙間から相当量の光が差し込んでいる。これは、林縁の木々が林冠を形成するほど密に枝葉を展開しないためである。この明るい林床は、後発の木々の成長を可能にする。

一方、同じ木でも、日向と日陰の葉では形状が異なる。陰葉は陽葉より薄く、光合成能力を抑えつつ呼吸量も減らし、少ない光を効率的に利用する。落葉樹と常緑樹の違いもこの光環境への適応戦略の違いとして理解できる。また、アザミのような植物は、より多くの光を求めて花を林の外側に向ける。このように、林縁は多様な植物の生存戦略が観察できる興味深い場所である。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

芥川緑地の林縁では、落葉樹のアベマキと常緑樹のカシが共存している。カシはアベマキの落葉期に光を得て生育し、いずれアベマキを超えることが予想される。しかし、この地域では極相林の優先種はツブラジイである。ツブラジイはカシの遮光下で発芽・生育する必要があるが、高い耐陰性を持つとされる。疑問となるのは、少ない光で成長できる耐陰性の仕組みである。具体的に、わずかな光でどのように伸長できるのか、そのメカニズムが知りたい。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

アザミの湾曲がスズメガ誘引に繋がる可能性について考察されています。渓谷沿いの林縁で、アザミは川側に向かって湾曲して咲いていました。これは、頂部の重さと光屈性の影響と考えられます。横倒しになったアザミにはスズメガが訪れており、著者は、アザミの湾曲がスズメガにとって好ましい形となり、受粉を促進する戦略なのではないかと推測しています。ただし、アザミにとってスズメガの訪問がどれほど有益かは不明としています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

SOY ShopのPAY.JPクレジットカード支払いモジュールに、テストモード時の管理画面通知機能が追加されました。これは、テストモードのままサイトを公開してしまうミスを防ぐための強化です。 メンテナンス期間中にテストモードにしたままサイトを再オープンし、注文が無効になる事例が発生したことを受けての対応です。具体的には、管理画面の新着情報とメンテナンスページ解除操作時に、テストモードであることを強調表示します。 同様の機能は他の主要クレジットカード支払いモジュールにも展開予定です。 最新版はhttps://saitodev.co/soycms/soyshop/から入手可能です。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

高槻の生協コミュニティルームで、レンゲ米栽培の観測報告会が行われました。報告会は、近隣の慣行栽培田と比較できる好条件下で観測できたレンゲ米栽培の知見を共有し、来年に活かすことを目的としていました。 生育過程で何度か不安な場面があり、それらを整理・分析しました。

観測は1作目ですが、温暖化による猛暑日増加で米作りが難しくなる中、レンゲ米栽培は有望な対策となる可能性が示唆されました。ただし、レンゲ米栽培は単にレンゲの種を蒔けば良いわけではなく、事前の土作りが重要で、怠ると逆効果になることにも言及されました。 報告会では、稲の生育状況、中干しの意義、猛暑日対策、レンゲ栽培時の注意点など、多岐にわたるテーマが議論されました。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

ドングリは、リスなどの森の動物の餌であり、食べ残しや貯蔵のために埋められたものが発芽する。しかし、ドングリには牛の中毒死を引き起こすポリフェノールが含まれている。これは、ドングリが動物に食べられるための果実ではなく、種子であり、自衛のために渋みを持つためである。リスなどの小動物は、このポリフェノールの影響を受けないよう適応していると考えられる。ドングリの運搬と種まきという点で、小動物とドングリの共進化には興味深い関係が存在する。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

奈良県明日香村付近で餡入りの葛餅を食べた著者は、葛餅を構成する葛粉から食文化への学びを得ようとしている。葛粉は秋の七草の一つであるクズの根から精製されるが、その工程は困難を極める。現代の葛餅には増粘多糖類や砂糖が添加されることが多いが、歴史的には製法が異なっていた可能性がある。葛餅の餡はアズキ、きな粉は大豆由来で、葛粉の原料であるクズもマメ科植物であることから、葛餅は「マメづくし」の和菓子と言える。著者は100%葛粉の葛餅の健康効果についても考察を進めている。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

リン酸欠乏で葉が赤や紫になるのは、アントシアニンが蓄積されるため。疑問は、リン酸不足でエネルギー不足なのにアントシアニン合成が可能かという点。

紅葉では、離層形成で糖が葉に蓄積し、日光でアントシアニンが合成される。イチゴも同様の仕組みで着色する。

アントシアニンはアントシアン(フラボノイド)の配糖体。フラボノイドは紫外線防御のため常時存在し、リン酸欠乏で余剰糖と結合すると考えられる。

リン酸欠乏ではATP合成が抑制され、糖の消費が減少。過剰な活性酸素発生を防ぐため解糖系は抑制され、反応性の高い糖はフラボノイドと結合しアントシアニンとなる。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

秋の訪れを告げるハギ。記事では、その小さな花からハギの生態に注目します。一般に低木とされるハギですが、茎が木化しない種類も存在し、木本と草本の分類学的近縁性や、木化を制御する遺伝子の有無について考察。木化できないことによる茎の強度や背丈への影響、リグニンの重要性にも言及。「人間よ、萩から学べ」と問いかけ、植物の生命戦略から学ぶべき点を示唆しています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

XdebugはPHPのデバッグとプロファイリングツールです。`xdebug_debug_zval()`関数は、変数の内部表現であるzvalの情報を表示します。出力には、参照カウント(refcount)、参照かどうか(is_ref)、そして変数の型と値が含まれます。zvalの情報は、PHPのガベージコレクションの仕組みや変数の挙動を理解する上で重要です。Xdebugのドキュメントでは、`xdebug_debug_zval()`以外にも様々なデバッグ関数が紹介されています。これらを利用することで、PHPコードの実行状況を詳細に把握し、問題の特定やパフォーマンスの改善に役立てることができます。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

カメムシは、殺虫剤を無毒化する細菌と共生することで殺虫剤抵抗性を獲得している。カメムシの消化管には共生細菌を宿す器官があり、土壌中の細菌から共生相手を選んでいる。殺虫剤も土壌微生物によって分解されるため、殺虫剤の使用は抵抗性を持つ細菌の増殖を促進する。地域一斉の農薬散布は、この現象を加速させ、カメムシの抵抗性獲得を早め、益虫を死滅させる。結果として害虫は増加し、農薬使用の悪循環に陥る。農薬被害軽減のためには、農薬使用からの脱却が急務となっている。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

猛暑日が続く中、中干しの効果について再検討が求められている。伝統的に中干しは土壌の亀裂を促し、根の成長を促進するとされているが、近年の猛暑下では土壌が極度に乾燥し、かえって根の生育を阻害する可能性がある。特に、保水性の高い圃場では過度な乾燥は逆効果となる。さらに、中干しによる急激な乾燥はイネにストレスを与え、生育に悪影響を及ぼす恐れもある。そのため、猛暑日が多い年には中干しの期間を短縮したり、土壌水分計などを活用して土壌の状態を適切に管理したりするなど、柔軟な対応が必要となる。また、品種や栽培方法によっても最適な中干しの方法は異なるため、それぞれの状況に合わせた対応が重要である。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

本記事は、開花前提のレンゲ栽培が稲作に与える影響を深掘りする。以前指摘したミツバチによる花粉持ち出しに加え、整備された用水路からのミネラル(特に亜鉛)補給が期待できない点が新たに判明した。

米や米ぬかでも亜鉛は持ち出されるため、流入が少なく持ち出しが多い現状で、レンゲの花粉によってさらに亜鉛が持ち出されると、土壌の微量要素欠乏が促進される。これは、レンゲ米だけでなく全ての稲作において、年々品質低下を招く可能性があるため、亜鉛の持ち出しを常に意識する必要があると警鐘を鳴らしている。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

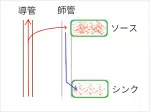

植物の養分転流は、師管と導管の連携による圧流説で説明される。導管は浸透圧で根から葉へ水を吸い上げ、ソース器官(葉など)へも水が移動する。これによりソース側水圧が上がり、水圧の低いシンク器官(果実など)へ水が移動し、同時に養分も転流される。シンク器官ではサイトカイニンがインベルターゼを活性化し、ショ糖を単糖に分解、シンク強度を高めて養分転流を促進する。つまり、導管による水圧差を駆動力とした養分の流れが、サイトカイニンによるシンク強度の増強によって促進されている。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

レンゲ米の田では中干し時に土壌のひび割れ(クラスト)が発生しにくい。一般的に中干しは、土壌中の酸素不足による根腐れを防ぎ、有害ガス(硫化水素、アンモニアなど)を排出して発根を促進するとされる。しかし、レンゲによる土壌改良は、これらの有害ガスの発生自体を抑制するため、ひび割れが少なくても悪影響は小さいと考えられる。中干しには根の損傷や新たな根のROLバリア質の低下といったデメリットもあるため、レンゲ米栽培では従来の意義が薄れ、元肥設計の見直しなど新たな栽培体系の確立が求められる。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

SOY Shopの管理画面用軽量版集計プラグインが開発されました。従来版との違いは、プラグイン独自の検索条件ではなく、管理画面の注文検索機能を利用するように変更された点です。これは、高度な注文検索を可能にする拡張ポイントが追加されたこと、そしてその検索結果を集計したいという要望に応えるための改良です。新プラグインは、管理画面の注文検索で絞り込んだ結果に基づいて集計を行います。この変更により、カスタムフィールド等の拡張検索条件にも対応した柔軟な集計が可能になりました。新プラグインはsaitodev.coのSOY Shopパッケージで提供されています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

蝶が好む花の特徴は、赤橙色系でラッパ型、突き出た蕊と粘着性のある花粉、甘い香りと薄い蜜を持つ。薄い蜜は蝶の口吻が詰まるのを防ぐため。ミツバチもこれらの花から蜜を集め、巣で濃縮・貯蔵する。ツツジも蝶好みの花だが、ツツジ蜜のハチミツはあまり見かけない。蜜の薄さが関係している可能性がある。アザミも蝶が好むため、同様に蜜が薄いかもしれない。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

サイバー攻撃の増加は深刻な問題であり、特にCMSを狙った攻撃は増加傾向にある。記事ではSOY CMSへの攻撃事例を通して、その脅威を具体的に示している。攻撃者は管理画面へのログインを試みたり、脆弱性を突いて不正アクセスを試みる。対策としては、管理画面のURLを変更したり、.htaccessでアクセス制限をかけることが有効である。また、WAFの導入やセキュリティプラグインの活用も推奨されている。常に最新の情報に注意し、適切なセキュリティ対策を実施することで、被害を最小限に抑えることが重要である。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

シャガの花に昆虫が集まっている様子が観察され、花構造を調べたところ、雄蕊は花弁中央にあり、雌蕊は花弁の先端付近にあることが判明した。

しかし、シャガは3倍体で、受粉しても種子を作ることができない。にもかかわらず、花蜜を分泌しており、昆虫を誘引していた。これは、受粉の必要がなくとも、昆虫との関わりが何らかの利点をもたらしている可能性がある。昆虫がシャガに集まることで、受粉以外の役割、例えば花粉や種子の散布に貢献しているのかもしれない。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

クエン酸溶液散布による作物の発根促進や食味向上効果について、土壌への影響を懸念する内容です。クエン酸は土壌中の金属系ミネラルを溶かし出し、植物の成長を促進しますが、同時に土壌中のカリや微量要素などの有限な資源を枯渇させる可能性があります。また、粘土鉱物の構造変化も引き起こす可能性も懸念されます。クエン酸散布は一時的な効果は期待できるものの、長期的には土壌の劣化につながり、持続可能な農業に悪影響を与える可能性があるため、安易な使用は避けるべきだと主張しています。土壌の適切な管理と持続可能性を重視した上で、クエン酸散布の利用を慎重に検討する必要性を訴えています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

SOY CMSで、ラベルの利用状況を確認できる機能が追加されました。ラベル詳細画面に、どのページのどのブロックで使用されているかを表示する機能です。ページやブロックが増え、ラベルの管理が複雑になるにつれて、使用状況の把握が困難になるという問題に対応しています。この機能により、どのページでラベルが使用されているかを一覧で確認できるようになり、サイト管理の効率化に繋がります。ブログやカテゴリーで使用されているラベルも表示されます。更新されたパッケージはsaitodev.co/soycms/からダウンロード可能です。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

マルチムギは、土壌の団粒化を促進し、排水性と通気性を向上させる効果を持つ緑肥。劣化した圃場でも旺盛に生育し、土壌改良に役立つ。筆者は、マルチムギを播種した区画と播種していない区画で比較試験を実施。マルチムギを播種した区画では、播種していない区画に比べ、土壌硬度が低く、透水性が高いという結果が得られた。これは、マルチムギの根が土壌をほぐし、団粒化を促進したためと考えられる。マルチムギは、耕作放棄地など、劣化した土壌の改良に有効な緑肥と言える。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

大阪府高槻市の生協コミュニティルームで、塩類集積によるハウス土壌劣化への対策として緑肥の講演が行われた。発起人は引き継いだハウスの土壌改善に悩んでおり、緑肥の選定方法などの知見を求めていた。農業における人手不足と土壌劣化は深刻な問題であり、耕作放棄地の増加も懸念される。少ない費用と労力で土壌環境を改善する手段として緑肥は有効であり、講演はハウス栽培の改善に繋がる事が期待される。講演者は京都農販のブログで緑肥に関する記事を執筆しており、ハウス内の塩類集積対策等について発信している。マルチムギの土壌改善効果や緑肥に関する書籍の情報も紹介されている。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

本記事は、粘土鉱物生成の場として「海底風化」を深掘りします。陸上の風化作用が広範囲で粘土を生成する一方、海底風化は海水や底生生物の作用で岩石や堆積物が変化する現象で、陸上とは異なる特性を持ちます。筆者は大阪層群の海成粘土層の観察を例に、海底の粘土が海水からカリウム、マグネシウム、硫酸イオン(硫化鉄)を取り込むことを解説。海底で形成された粘土が隆起して空気に触れると、硫化鉄の反応で粘土層が酸性化し、蓄積したミネラルが溶脱される可能性を示唆。この知見が粘土鉱物系肥料の理解に重要であると結論付けています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

本記事は2019年末の振り返りとして、「食と健康」の知見を農業の肥培管理に応用し、秀品率向上を目指した取り組みを報告します。高齢化社会の医療費高騰や健康寿命延伸といった社会課題を背景に、農薬削減、食味・栄養価向上を両立する栽培方法を模索。具体的には、野菜の美味しさと健康の関係、発酵食品の製造技術からのヒント、そして菌根菌の重要性を探求しました。また、殺菌剤の使用が虫害増加に繋がる可能性を指摘し、農薬削減が品質向上に不可欠であると結論付け、持続可能で高品質な農業の実現への道筋を示唆しています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

ボカシ肥にトレハロースを添加する例から、植物におけるトレハロースの役割を考察している。トレニアの組織培養で、培地のスクロースをトレハロースに置き換えると生存期間が延長した事例を紹介。これは植物が根からトレハロースを吸収し、環境ストレス耐性を向上させている可能性を示唆する。トレハロースは植物体内で増加すると乾燥耐性を高めることが知られており、吸水力向上による肥料吸収の増加、ひいては様々なストレス耐性の向上に繋がる可能性がある。このメカニズムとキノコとの関連性については次回議論される。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

ボカシ肥作りにおいてトレハロース添加の効果について考察している。トレハロースは微生物が生成する糖であり、食品加工では冷凍耐性を高めるために用いられる。ボカシ肥作りにおいても冬季の低温による発酵への悪影響を防ぐ目的で添加される可能性がある。しかし、米ぬか等の材料が低糖状態かは不明であり、経験的に発酵が停止したこともないため、添加は不要と判断。一方で、植物へのトレハロースの効果に着目し、トレハロースを多く含む可能性のある廃菌床堆肥の有効性についても言及している。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

牛糞堆肥による土作りは、一見効果があるように見えても問題が多い。牛糞は肥料成分が多いため、過剰施肥やマンガン欠乏を引き起こし、長期的に見て収量や品質の低下につながる。他人の助言を鵜呑みにせず、その人の栽培実績や、より高い品質を目指す視点があるかを見極めることが重要。例え牛糞堆肥で収量が増えても、それは潜在能力の一部しか発揮できていない可能性がある。真に質の高い野菜を作るには、土壌や植物のメカニズムを理解し、適切な栽培方法を選択する必要がある。農薬回数が増えるなど、問題が生じた際に外的要因のせいにせず、根本原因を探ることが重要である。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

Ubuntuサーバーで特定ユーザ(例:hoge)のみSSHのパスワード認証を禁止し、公開鍵認証のみに制限する方法。

`/etc/ssh/sshd_config`を編集し、`PasswordAuthentication yes` (全体としてはパスワード認証有効)と`Match User hoge` `PasswordAuthentication no` (ユーザhogeはパスワード認証無効)を設定。

`sudo sshd -t`と`sudo service ssh restart`で設定を反映。hogeユーザは公開鍵認証でのみログイン可能となる。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

宝塚周辺、特に六甲山麓は、風化した花崗岩質の土壌が広がっているため、水はけが良く保水性が低いという特徴を持つ。この土壌は、一般的に野菜栽培には不向きとされ、水や肥料を多く必要とする。しかし、逆に水はけの良さを活かし、水やりを控えることで根張りを良くする栽培方法も可能となる。

また、この地域は造園業が盛んで、庭石や石垣などに花崗岩が利用されている。これは、花崗岩が風化しやすく加工しやすいという特性を持つためである。さらに、六甲山系の豊富な森林資源も、造園業の発展に貢献している。このように、宝塚周辺の造園業は、地域の土壌や地形といった自然環境に深く結びついている。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

コガタルリハムシは成虫で10ヶ月もの長期休眠を行う。休眠中は休眠特異的ペプチドDiapausinを発現させるが、その機能は謎が多い。Diapausinは昆虫病原菌には効果がないのに、植物病原菌の生育を抑制する。さらに、Diapausinの発現量を減らしても休眠に影響がないことから、休眠維持のためではなく、土壌微生物との相互作用に関与している可能性が示唆されている。休眠中のエネルギー消費を考えると、Diapausin合成には何らかの重要な役割があると推測され、更なる研究が期待される。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

この記事は、野菜の耐寒性と美味しさの関係について考察しています。寒さに触れた野菜は糖を蓄積するため甘くなりますが、耐寒性育種における不飽和脂肪酸の役割にも注目しています。不飽和脂肪酸は融点が高いため凍結防止に寄与し、特に冬野菜に多く含まれるとされます。

記事では、寒さに強い野菜の美味しさの背景に不飽和脂肪酸の濃度が関係している可能性を提起し、必須脂肪酸であるリノール酸、リノレン酸などのバランスがとれている野菜は健康的で美味しいという仮説を立てています。ω-3脂肪酸、ω-6脂肪酸といった必須脂肪酸の種類にも触れ、多様な脂肪酸の摂取の重要性を示唆しています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

野菜の美味しさは、甘味、うま味、苦味、酸味、塩味の相互作用によって決まり、糖度だけでは測れない。それぞれの味覚は、味蕾の種類や数、そして味物質の種類によって感知される。苦味受容体の多さは、危険察知のための進化の結果である。少量の苦味は、ポリフェノールやミネラル摂取に繋がるため、美味しさにも繋がる。スイカに塩をかけると甘く感じる現象のように、異なる味覚の組み合わせは、それぞれの味覚の感じ方を変化させ、美味しさの複雑さを増す。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

あるトウガラシ栽培畑では、秀品率と効率化のため草生栽培を採用。多めに与えた肥料の余剰を通路の草が吸収・還元し、無農薬で物理性は向上傾向にある。

しかし、一部で秀品率が低下しアブラムシが発生。その箇所の畝はスベリヒユに囲まれ、基肥を多めに与えていたことが判明した。これはマルチ内で塩類集積が発生し、植物が乾燥耐性のためにアブラムシを呼ぶ成分を溜め込んでいる可能性を示唆する。水溶性栄養塩過多は発根を抑制し、病害虫への耐性を低下させるためだ。解決策として、基肥の家畜糞を減らし、植物性堆肥で物理性を高めることが提案された。草刈り機の進化もあり、草生栽培が今後の主流になる可能性を感じさせる実践例である。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

大気中の二酸化炭素削減のため、生石灰を海水に投入し炭酸水素カルシウムを生成するアイデアがある。これは鍾乳洞形成の原理と類似している。一方、農業利用後の牡蠣殻を海に還元する構想も提示。石灰製品のコストや土壌中和によるCO2発生を削減し、海洋酸性化を抑制する狙いがある。懸念される海底への貝殻堆積の影響については、絶滅危惧種ホソエガサの生育環境に着目。貝殻不足や水質変化が絶滅危惧の要因ならば、貝殻還元は有効な対策となる可能性がある。しかし、既に悪影響が出ている可能性も考慮すべきである。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

ネナシカズラがイネ科のヨシに寄生する可能性を調査。報告により、ヨシ原でネナシカズラが確認されたが、寄生は確認されず。低い位置に蔓延していたため、別の植物に寄生している可能性がある。ネナシカズラは葉緑素を持たず、高い位置への伸長が必要ないため、低い位置で宿主から養分を吸収していたと推測される。報告された個所を調査することが望ましい。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

水田の水が濁ったままとなる原因を調査した結果、水溶性肥料の溶解が原因ではないことが判明した。

この水田は畑作から転換されており、連作による土壌の劣化が懸念される。劣化により締まりやすくなった土壌は、水溶性肥料の流出を防ぎ、細かな土壌粒子が浮遊し続ける可能性がある。

さらに、栄養塩が豊富な入水直後には藻類が急増することがあるが、今回のケースでは濁りが一過性のものではなかった。よって、藻類の増殖も濁りの原因ではないと推測される。

したがって、濁りの要因としては、沈殿しない浮遊物が考えられる。今後、その物質の特定と対策を検討することが必要である。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

アジサイは土壌のpHによって花の色が変わる。青い花は、アジサイが生合成するアントシアニン色素のデルフィニジンがアルミニウムと結合することで発色する。アルミニウムはナスの糠漬けの色止めにも使われ、ポリフェノールと結合して安定化する性質を持つ。しかし、多くの植物にとってアルミニウムは根の伸長を阻害する有害物質である。アジサイは、他の植物にとって有害なアルミニウムを吸収し、体の一番高い部分である花で利用している。その仕組みの解明は栽培への応用につながる可能性があり、既存の研究報告を探ることが今後の課題である。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

SOY Shopの顧客管理機能を活用し、キャンセル発生頻度の高い就学前児童向けWebサービスの予約カレンダーを開発。Googleアカウントログイン機能、仮登録による会員限定アクセス制限、運営者による本登録承認フローを実装。スマホで空き状況確認・予約を簡素化し、クリック操作で予約完了までスムーズな導線を構築。Bootstrapテンプレートのカスタマイズにより操作性を向上。兄弟利用を想定した予約時情報入力機能も搭載。キャンセル発生時の迅速な空き状況更新にも対応。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

摂津峡のホルンフェルスについての記事です。著者は大阪市立自然史博物館のガイドを参考に摂津峡を探索し、砂岩と泥岩がホルンフェルス化している様子を観察しました。ホルンフェルスは熱変成作用によって硬くなった岩石で、ゴツゴツとした岩肌が特徴です。比叡山のホルンフェルスと同様に風化しにくいため、摂津峡の独特の渓谷地形形成に影響を与えていると考察しています。地質図で確認すると、ホルンフェルス化した堆積岩は、花崗岩とチャートに挟まれており、これらの硬い岩石が川の浸食に抵抗し、狭い渓谷ができたと考えられます。以前の考察よりも一歩進んだ理解に至ったと述べています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

黒糖肥料の流行の背景には、土壌微生物の餌としての役割がある。黒糖肥料はアミノ酸生成菌による発酵を利用しており、酵母を用いたアミノ酸合成研究との関連性が想起される。しかし、実際の製造過程で酵母が使用されているかは不明。一方、味の素のグルタミン酸製造はコリネバクテリウム属の細菌を用いており、黒糖肥料もこの技術を応用し、グルタミン酸抽出後の残渣を活用している可能性が高い。これは黒糖肥料のグルタミン酸含有量が多いことの説明となる。さらに、グルコースから脂肪酸合成を制限することでグルタミン酸合成を促進するメカニズムが紹介されている。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

エノコロ(ネコジャラシ)が繁茂した畑は、次作の生育が良いという師の教えの背景には、エノコロのアレロパシー作用と土壌改善効果があると考えられる。エノコロはアレロケミカルを放出し、土壌微生物叢に影響を与える。繁茂したエノコロを刈り込み鋤き込むことで、土壌に大量のアレロケミカルが混入し、土壌消毒効果を発揮する。さらに、エノコロの旺盛な発根力は土壌の物理性を改善し、排水性・保水性を向上させる。これらの相乗効果により、病原菌を抑え、有益な微生物が優位な環境が形成され、次作の生育が促進されると考えられる。稲わらから枯草菌が発見されたように、エノコロわらにも有益な細菌が存在する可能性がある。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

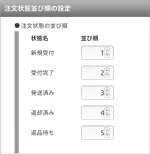

SOY Shopの注文詳細画面に、商品毎の状態管理機能を追加するプラグインが開発された。これにより、例えば一部出荷や在庫不足といった状況を商品単位で管理し、担当者間での情報共有をスムーズにすることが可能になる。プラグイン導入後は、設定画面で任意の状態を追加できる。

開発の背景には、注文数と出荷可能数が異なる場合の状況管理の煩雑さを解消する目的がある。商品毎に「配送途中」などの状態を付与し、コメント欄に詳細を記録することで、配送状況の共有コスト削減が期待される。

このプラグインは、営業事務向けの機能強化の一環として開発され、管理画面の利便性向上に貢献する。ダウンロードはサイト(https://saitodev.co/soycms/soyshop/)から可能。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

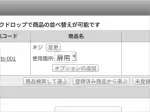

SOY Shopで注文状態の並び順を設定できるプラグインが開発されました。 管理画面の注文一覧表示で、標準の状態遷移に沿わない並び順への変更ニーズに応えるものです。プラグインを有効化すると、設定画面で自由に注文状態の表示順をドラッグ&ドロップで変更できます。これにより、ショップ独自のワークフローや業務の優先順位に合わせた表示が可能になり、作業効率の向上が期待できます。例えば、「入金待ち」を「発送待ち」より前に表示するなど、柔軟なカスタマイズが可能です。設定は簡単で、直感的な操作で変更できます。このプラグインは、SOY Shopの標準機能では実現できなかった注文状態の表示順のカスタマイズを可能にし、より効率的な受注管理を実現するツールとなります。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

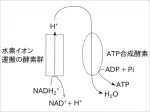

光合成の明反応は、葉緑体のチラコイド膜で起こり、光エネルギーを化学エネルギーに変換する過程です。光エネルギーは、クロロフィルなどの色素によって吸収され、電子を高エネルギー状態に励起します。励起された電子は電子伝達系を移動し、その過程でATP(アデノシン三リン酸)とNADPHが生成されます。水分子は分解され、電子伝達系に電子を供給し、酸素が発生します。生成されたATPとNADPHは、続く暗反応で二酸化炭素から糖を合成する際に利用されます。つまり、明反応は光エネルギーを利用して、暗反応に必要なエネルギーと還元力を供給する役割を担っています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

ブロッコリの根に秘められた抗がん作用の可能性について紹介する記事です。ブロッコリの各部位から抽出した成分の乳がん細胞抑制効果を調べたところ、花蕾ではなく根に最も高い効果が見られました。根にはビタミンC、ビタミンU、ポリフェノールなどの既知の栄養素は少ないにも関わらず、強い抑制効果を示したことから、未知の成分の存在が示唆されます。また、ビタミンUは胃粘膜の修復に関与し、植物では耐塩性獲得に関係している可能性が示唆されています。ブロッコリには、まだまだ知られていない健康効果が秘められていると考えられます。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

ブロッコリーなどに含まれるスルフォラファンはイソチオシアネートの一種で、様々な健康効果が報告されている。イソチオシアネートは反応性の高いITC基を持ち、グルタチオンやタンパク質と結合することで解毒酵素を誘導し、活性酸素の発生を抑制する。また、スルフォラファンを含むブロッコリスプラウトは健康食品として注目されている。一方、非殺虫性のBT毒素は、特定の癌細胞を選択的に破壊する可能性が示唆されているが、スルフォラファンとの関連性については明示されていない。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

SOY Shopの注文状態(ステータス)並び替えプラグインが開発されました。 管理画面で注文状態の並び順をカスタマイズでき、業務フローに合わせた表示が可能になります。 以前開発された「注文状態追加プラグイン」で追加したステータスも含め、標準ステータスと合わせて自由に並び替えられます。 発送済み前に梱包済みステータスを配置するなど、業務に合わせた並び順でミスの軽減、作業効率向上が期待できます。 パッケージはsaitodev.co/soycms/soyshop/ からダウンロード可能です。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

静岡県JA遠州中央の白葱部会で、砂質土壌での白葱栽培における肥料に関する講演を行いました。砂質土壌で成果を上げるための基礎知識に加え、以前に京都で発生した黒腐れ菌核病の伝染を食い止めた事例を紹介しました。これはJA遠州中央のウェブサイト(http://jaenchu.ja-shizuoka.or.jp/)でも紹介されています。講演内容は「JA遠州中央の白葱部会で肥料の話をさせて頂きました - 京都農販日誌」(https://kyonou.com/contents/diary/article/JA%E9%81%A0%E5%B7%9E%E4%B8%AD%E5%A4%AE%E3%81%AE%E7%99%BD%E8%91%B1%E9%83%A8%E4%BC%9A%E3%81%A7%E8%82%A5%E6%96%99%E3%81%AE%E8%A9%B1%E3%82%92%E3%81%95%E3%81%9B%E3%81%A6%E9%A0%82%E3%81%8D%E3%81%BE%E3%81%97%E3%81%9F)で詳しく読むことができます。今回の講演が、白葱の秀品率向上に貢献することを願っています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

京都北部舞鶴の土壌・水質に関する考察記事です。

グローバック栽培を含む水耕栽培では、原水のpH調整が重要とされます。舞鶴の一部施設では、背後の山が塩基性の斑れい岩地質であるため、原水pHが7.5と高い事例が報告されました。これは、塩基性火成岩に含まれる鉱物がpHを高める可能性を示唆します。

また、この塩基性火成岩地域ではカリウムを含む鉱物が少ないため、露地栽培の土壌分析でカリウム不足の傾向が見られます。栽培者は、川の水からのミネラル供給を考慮しつつも、カリ肥料の意識的な投入が重要であると指摘しています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

SOY Shopの新機能紹介プラグインが開発されました。このプラグインは、SOY Shop管理画面の新着ページに、開発ブログで紹介されている新機能の記事一覧を表示します。開発者は、SOY Shopの豊富な機能をユーザーに最大限活用してほしいと考えていますが、新機能の情報が届きにくいことが課題でした。そこで、管理画面に新機能紹介記事を表示することで、ユーザーのオペレーション効率化や売上向上に繋がるヒントを提供することを目指しています。ただし、開発者寄りの情報になる可能性もあるため、掲載内容については、事例紹介なども含めて検討していく予定です。新機能紹介プラグインを含むパッケージはsaitodev.coからダウンロードできます。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

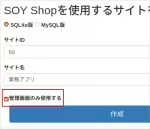

SOY Shopは、9年の歴史の中で機能強化を重ね、ネットショップだけでなく業務アプリとしての需要が高まっている。今回、業務アプリ利用時のサンプルデータ削除の手間を省くため、「管理画面のみ使用モード」が追加された。サイト作成時にチェックを入れるだけで、サンプルデータなしで管理画面を利用できる。 業務アプリとして利用する場合はMySQLデータベース推奨。併せて、管理画面の使い始めのガイダンスも追加された。このアップデートにより、在庫管理や顧客管理など、SOY Shopを業務システム基盤として活用する際の初期設定が簡素化される。ダウンロードは公式サイトから可能。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

ヘアリーベッチの土壌消毒効果のメカニズムを探るため、その根から分泌されるシアナミドの作用機序に着目。シアナミドは石灰窒素の有効成分で、人体ではアルデヒドデヒドロゲナーゼを阻害し、アセトアルデヒドの蓄積による悪酔いを引き起こす。アセトアルデヒドはDNAと結合し、タンパク質合成を阻害することで毒性を発揮する。この作用は菌類にも影響を及ぼし、土壌消毒効果につながると考えられる。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

SOY Shopユーザーから、サイト表示速度の遅延に関する問い合わせを受け、SQLiteの限界(注文件数約1万件)を指摘した。ユーザー自身はデータベース設計の最適化を提案、実行速度の大幅改善に成功した。この貴重なフィードバックを基に、開発初期コードを大幅改修、最新版をリリースした。開発元を離れ孤独な開発を続ける中で、ユーザーによるコードレベルの貢献は開発者として大きな喜びとなった。SOY Shopの普及にはプログラマの参加が不可欠だが、コミュニティの活性化は課題となっている。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

クロレラは健康食品として有名だが、その背景には培養技術に加え、細胞壁の破砕技術の確立がある。クロレラは栄養豊富だが、強靭な細胞壁のため、そのままでは栄養吸収が難しい。細胞壁を破砕することで、栄養の利用が可能になる。この破砕技術が、クロレラを健康食品として成立させた重要な要素である。栄養豊富なクロレラは、健康食品だけでなく肥料としても効果的で、顕著な発育促進が報告されている。その効能は、健康食品における栄養吸収の観点から類推できる。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

ヤンマーは、ICTを活用した自動運転トラクターを発売しました。GPSと慣性航法システムにより、高精度な位置情報と姿勢制御を実現し、直進や旋回などの自動運転を可能にしています。これにより、オペレーターの負担を軽減し、作業効率の向上と燃料消費の削減に貢献します。また、タブレット端末で走行ルートの作成や作業状況の確認ができ、農作業の省力化・省人化を推進します。さらに、有人監視下での遠隔操作にも対応しており、将来的には完全無人化を目指しています。この自動運転トラクターは、スマート農業の実現に向けた重要な一歩となります。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

京都農販は、多様なニーズに対応するパイプハウス施工の実績を持つ。カタログでは、強度と耐久性に優れた単棟ハウスから、連棟ハウス、特殊ハウスまで幅広い施工事例を紹介。環境制御技術を駆使した温度・湿度管理、CO2施用、養液栽培システムなど、高品質な農作物生産を支援する設備も提案。 耐候性・耐食性に優れた資材を使用し、積雪や強風対策も万全。施工事例を通して、設計から施工、アフターサービスまで一貫体制によるサポートを提供することで、顧客の農業経営の成功に貢献する姿勢を示している。カタログは、パイプハウス導入を検討する農業者にとって、貴重な情報源となるだろう。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

高槻樫田温泉が2018年の台風21号の被害により休館。温泉自体は無事だったが、木質バイオマス燃料「ペレット」を生産するための周辺林が被災し、運営継続が困難になった。環境に配慮した運営を行っていた同施設の閉鎖は、大型化する台風被害への対策の必要性と、自然と調和した持続可能な社会の重要性を改めて示すものとなった。温泉成分や周辺地質への言及を通し、筆者は環境問題への関心の高さを示している。樫田温泉周辺は植物観察にも適した場所で、筆者にとって思い入れのある場所であったことが伺える。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

京都農販経由で、高知県四万十町農業者ネットワーク(生姜部会含む)にて肥料に関する講演を行いました。生姜出荷量日本一を誇る同地域で、土壌改良を目的とした肥料利用の背景や、提案肥料の理念について解説しました。熱心に生姜栽培に取り組む生産者の方々に対し、今回の講演内容が少しでも役立ち、今後の栽培に貢献できれば幸いです。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

池の縁に落ち葉が堆積し、湿地が形成される様子が観察されています。落ち葉の堆積により、イネ科やアブラナ科の植物が生育できる環境が新たに作られています。池は土砂や落ち葉、植物の堆積により徐々に埋まり、上流の川は流れを変えていきます。湿地では、植物の死骸が嫌気的環境下で分解されにくく、炭素が土壌に蓄積されます。これは、大気中の二酸化炭素の減少に寄与していると考えられます。つまり、川や池の存在は炭素固定の観点から重要です。関連として、山の鉄分が川から海へ運ばれる過程や、植物の根への酸素供給機構についても触れられています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

銀座ソニーパークを訪れた筆者は、そら植物園の手がけた個性的な植物、特にシダ植物に注目する。恐竜時代に繁栄したシダ植物の進化の過程を感じ、ディクソニア属のシダを観察。幹の上部にのみ葉が生え、下部には枯れた葉柄が残る構造から、植物の進化における幹の構造変化について考察する。 裸子植物のように幹の途中から枝を出せる形質が革新的だったと推測し、林床の背の低いシダはどのようにシュートを発生させるのかという疑問を提示し、更なる探求の必要性を感じている。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

11月中旬でも河川敷の草は青々と茂り、水際でも背丈が高い。冷たい川の水にも関わらず、豊かな養分が水に溶けているためか、草は旺盛に生育している。根の熱が川の冷たさに勝っている可能性も考えられる。

同じ石が堆積した場所でも、河川敷の旺盛な植物の生育を見ると、川には生命力が秘められていると感じる。以前にも同様の観察を記録したように、毎年この生命力に感銘を受けている。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

妻にプログラミングを教えた動機は、事務職希望の女性こそプログラミングスキルを身につけるべきだという考えに基づいている。事務作業はルーティン化しやすい反面、変化への対応が求められる。プログラミングは論理的思考力や問題解決能力を養い、変化への対応力を高める。これらは事務職で役立つだけでなく、キャリアの幅を広げる可能性も秘めている。妻は最初の実験台であり、私自身にとっても新たな言語を教える貴重な経験となった。将来的には、プログラミング教育の普及を通じて、女性がより活躍できる社会を目指したいと考えている。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

ヨトウムシ被害の多い地域にサナギタケの胞子が少ないのでは、という疑問からサナギタケの生態調査が始まった。調査の結果、サナギタケの胞子は落ち葉や周辺の木の葉に存在することが判明し、腐葉土を入れたハウスでサナギタケが発生したという報告とも一致した。サナギタケは薬効成分が豊富で人工培養も盛んだが、畑への応用はまだ不明確。今後の研究で、人工培養の知見が畑のヨトウムシ対策に繋がるか期待される。さらに、サナギタケ培養液には抗がん作用があるという研究結果もあり、今後の更なる研究が期待される。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

ライムギは麦角菌に感染しやすく、菌が産生する麦角アルカロイドにより麦角中毒を引き起こす。中毒症状は壊疽型と痙攣型に分類され、深刻な健康被害をもたらす。中世ヨーロッパでは「聖アントニウスの火」と呼ばれ恐れられた。現代では品種改良や栽培管理により麦角中毒は減少したが、ライムギは依然として麦角菌の宿主となる可能性がある。家畜への飼料にも注意が必要で、感染したライムギは家畜にも中毒症状を引き起こす。そのため、ライムギの栽培・利用には麦角菌への感染リスクを考慮する必要がある。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

記事中に「山の鉄が川を経て海へ」の記事の内容は記載されていません。そのため要約を作成することができません。

提供されたテキストは、台風による落葉が原因で桜が季節外れに開花した現象について解説しています。通常、桜は冬前に花芽を形成し、休眠させて冬を越しますが、台風で葉が落ちてしまうと休眠ホルモンであるアブシジン酸がうまく形成されず、休眠に入らず開花してしまうとのことです。これは果実内発芽と似た現象であり、植物の生殖機能に異常が生じていることを示唆し、将来的な問題への懸念を示しています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

木の下に咲くマルバアサガオは、他の植物に巻き付いて高い場所で花を咲かせている。特に、二本の穂に贅沢に巻き付く姿は、アサガオの容赦ない一面を見せている。巻き付かれた植物は、きっともっと自由に穂を広げたかっただろう。 それでも、狭まった穂間にはクモの巣が張られ、自然のしたたかさが垣間見える。アサガオの逞しい生命力と、他の植物とのせめぎ合いが印象的な光景だ。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

ブログ記事「植林・植樹の前に」は、ハゲ山への安易な植林では木が定着しにくい現状に警鐘を鳴らしています。筆者は「大地の五億年」などの書籍や生態学の知見から、健全な森の形成には、まずシダや低木といった下草が先に充実し、腐植を蓄積させ、湿潤な環境を整えることが不可欠だと強調。この環境作りには草が密に茂る状態が先行するため、特にススキのようなイネ科の草の種を蒔くことから始めることが、ハゲ山の植林における最適解だと提言しています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

水田の減反政策において、大豆への転作は排水性の問題から二作目以降の不作につながりやすい。大豆は水はけの良い土壌を好み、水田の排水性を高める改修は元に戻すのが困難なため、転作後も水田の状態が維持されることが原因の一つである。

解決策として、大豆の畝間にイネ科の緑肥(マルチムギなど)を栽培する方法が考えられる。マルチムギの根は酸素を放出するため、大豆の生育に必要な酸素供給源となる可能性があり、水田の鋤床層を壊さずに大豆栽培に適した環境を作れる。また、大豆は窒素固定能力を持つため、マルチムギとの共存で肥料管理に大きな変更は必要ない。ただし、収穫機械の対応状況は確認が必要となる。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

ソルガムは土壌改良に優れた緑肥で、強靭な根と高い背丈、C4型光合成によるCO2固定量の多さが特徴です。酸性土壌や残留肥料にも強く、劣化した土壌の改善に役立ちます。畑の周囲にソルガムを植えるのは、バンカープランツとして害虫を誘引し、天敵を呼び寄せる効果を狙っている可能性があります。鳥取砂丘では、風よけや肥料流出防止のためオオムギを周囲に植える慣習があります。ソルガムも同様に、強風や台風対策として風よけ、CO2固定、根による土壌安定化に有効かもしれません。これらの効果は、近年の気象変動への対策として期待されます。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

良い土壌には酸素が豊富だが、拡散だけで十分に行き渡るのか疑問だった。ROL(根からの酸素漏出)という概念が解決策を与えてくれた。酸素は植物の茎葉から根へ運搬され、ROLによって土壌へ拡散される。良い土壌では植物の根量が増え、ROLも増加するため、土壌への酸素供給も増える。この考え方は、京都でネギとマルチムギを高密度栽培した成功例にも説明を与え、根からの酸素供給が土壌環境改善に大きく貢献している可能性を示唆する。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

湿地の植物は、根への酸素供給のために特殊なメカニズムを持つ。イネなどの湿性植物は、ROLバリアと呼ばれるスベリン層で根を覆い、酸素漏出(ROL)を防ぎながら根の先端まで酸素を送る。一方、非湿性植物はROLバリアを持たず、酸素が根の上部で漏れてしまうため、水没に弱い。ROLバリアは、還元状態で毒性を示す土壌中の金属イオンからも根を守り、酸素を供給することで無毒化にも貢献する。酸素漏出は水没時だけでなく日常的に起こる可能性があり、この現象が別の疑問の解決につながるかもしれない。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

福井県立恐竜博物館で、恐竜時代の植物に関する本を購入した著者は、「生きていた化石メタセコイヤ」の記述に興味を持つ。メタセコイヤは化石発見後、現存種が見つかった珍しい植物である。帰路、滋賀県マキノ高原のメタセコイヤ並木に立ち寄る。並木は長く、時間の都合で正面から眺めるにとどまったが、間近で葉を観察できた。スギやヒノキと似た針葉樹だが、メタセコイヤの葉はより単調な形状をしている。絶滅種と思われていたメタセコイヤの葉の形は、現存するスギやヒノキに比べて不利だったのかもしれない、と著者は考察する。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

コンクリートの隙間に咲く小さな花は、通常なら人の背丈ほどに成長し、たくさんの花を付ける植物だ。しかし、限られた環境でも二枚の葉だけで見事に開花している。本来の姿とは程遠いものの、その場所で精一杯生き、花を咲かせた生命力に感動する。植物は発芽した場所から動けない宿命を持つ。厳しい環境でも諦めず、生命を全うする姿は、私たちも見習うべき強さである。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

キノコ栽培後の廃培地は、栄養豊富にも関わらず、多くの場合焼却処分されている。これは、線虫や雑菌の温床となりやすく、再利用による病害リスクが高いためである。特に、連作障害が深刻なキノコ栽培では、清潔な培地が必須となる。また、廃培地の堆肥化は、キノコ菌の増殖が抑制されず、他の有用微生物の活動が阻害されるため困難である。さらに、廃培地の運搬コストや堆肥化施設の不足も焼却処分を選択する要因となっている。結果として、資源の有効活用という観点からは課題が残るものの、現状では病害リスク軽減を優先した焼却処分が主流となっている。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

SOY Shop管理画面の業務改善として、BtoC商売に不要な「勤務先名称」などの項目を非表示にする機能が実装されました。これは、特に電話注文時の入力ミスを減らし、オペレーターが入力に迷う状況を解消するためです。不要な項目を非表示にすることで、キーボード操作の時短、確認作業の効率化、新入社員向けマニュアル作成の手間削減など、多岐にわたる業務改善と間接的な経費削減が期待されます。本改修は、業務フローの見直しを促し、よりスムーズなショップ運営に貢献します。最新パッケージは公式サイトからダウンロード可能です。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

白色腐朽菌はリグニンを分解する能力を持つが、トリコデルマ菌と競合するとリグニンの分解が抑制される。これは、トリコデルマ菌が白色腐朽菌の生育を阻害する抗生物質を産生するためである。一方、堆肥化過程で白色腐朽菌が優占すると、トリコデルマ菌の増殖は抑制される。つまり、堆肥化におけるリグニンの分解効率は、白色腐朽菌とトリコデルマ菌の拮抗作用によって左右される。木質資材と家畜糞を組み合わせた場合、両菌のバランスが変化し、リグニンの分解が抑制される可能性があるため、この点に注意が必要だ。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

GIMP 2.10.4で電子書籍の表紙を作成する方法を解説。まず、GIMPをインストールし、新規画像(2500x4000px、背景白)を作成する。テキストツールで題名と著者名を入力、フォントやサイズを調整し配置する。次に、表紙用画像を開き、画像の拡大・縮小でサイズ調整後、表紙キャンバスにコピー&ペースト。新しいレイヤーを追加することで画像を表示させ、題名・画像・著者名が入った表紙が完成する。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

河川敷のクズは、つるを伸ばして広範囲に勢力を拡大し、他の植物に巻き付いて高い場所を占拠する。まるで戦略的に拠点を築き、有利な場所を確保してから周囲を攻めるかのようだ。弱点としては、見通しの良い場所に根元があるため、そこを切られるとダメージを受ける点が挙げられる。しかし、クズは不定根によって再生するため、根元を切られても簡単には枯れない。その繁殖力と生命力の強さから、河川敷の覇者と言えるだろう。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

歩道脇の露出した土壌に、セイバンモロコシと思われる背の高い草が密集して繁茂していた。周囲には同様の植物は見られず、限られた面積で高密度に生育している。開花期を迎えてオレンジ色の花粉を飛ばしているが、近隣に同種が存在しないため、受粉の可能性は低い。それでも繁殖のためエネルギーを費やし花粉を飛ばす姿は、昆虫媒介に比べ非効率的ながらも、環境に適応した戦略と言えるかもしれない。わずかな可能性として、離れた場所に同種の存在も考えられる。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

つる性植物が藪沿いで奇妙な挙動を見せていた。ある程度伸びたつるの先がUターンし、自身に巻きつき、再び上に向かって伸び始めていた。これは、藪の外側に出た植物が、より日当たりの良い高い植物を目指して進路変更したと考えられる。藪の内外で大きく異なる日射量を感知し、最適な場所を探しているようだ。つるは普段から巻き付くために角度をつけて伸びているが、日射量に応じて茎の角度を調整し、急な方向転換も可能にしているのではないかと考察されている。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

ミカン栽培をやめた畑にマルバツユクサが大量発生した。マルバツユクサは地上と地下の両方で種子を作り、地下の種子は土壌中で長期間休眠できる。ミカン栽培中は発芽が抑制されていたマルバツユクサの種子が、栽培終了後の土壌移動や環境変化により発芽条件を満たし、一斉に発芽したと考えられる。ミカン栽培開始以前から土壌中に存在していた種子が、長年の休眠から目覚めた可能性が高い。これは、ミカン栽培による塩類集積の解消にも役立っているかもしれない。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

マルチムギは、劣化した土壌でも生育できる特性から、土壌改良に役立つ可能性を持つ。記事では、マルチムギとエンバクを用いた緑肥栽培の実験を通して、劣悪な環境におけるマルチムギの成長力と土壌への影響を検証している。

粘土質でpHが低く、栄養不足の土壌にマルチムギを播種した結果、他の植物が生育困難な環境でも旺盛に成長し、土壌被覆率を高めた。一方、エンバクは生育不良だった。マルチムギは高い窒素固定能力を持つため、緑肥として土壌に鋤き込むことで窒素供給源となる。また、旺盛な根の成長は土壌の物理性を改善する効果も期待できる。

実験は初期段階だが、マルチムギは劣化土壌の回復に貢献する有望な植物であることが示唆されている。今後の研究で、更なる効果検証と実用化に向けた取り組みが期待される。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

パクチー等を栽培する株式会社エヌエスHATAKEファームに対し、京都農販が施肥設計に関する説明会を実施した。ベビーリーフなどを扱うHATAKEカンパニー(旧社名)向けに、普段から提案している基肥設計の考え方や、秀品率向上に繋がる施肥設計のポイントを解説。農薬防除の回数削減にも繋がる施肥設計見直しや緑肥の効果についても言及した。今回の説明会の内容が、同社のパクチー栽培における秀品率向上に貢献することが期待される。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

露地ネギの畝間に緑肥マルチムギを導入したところ、ひび割れ多発土壌が改善し、ネギの生育も向上した。ひび割れの原因は腐植不足と水溶性成分蓄積(高EC)だが、マルチムギはこれらの問題を解決する。マルチムギは活性アルミナを無害化し、養分を吸収、土壌を柔らかくして排水性を向上させる。これにより、作物の発根が促進され、高EC土壌でも生育が可能になる。マルチムギとの養分競合も、基肥を発根促進に特化し、NPKを追肥で施すことで回避できる。結果として、発根量の増加は微量要素の吸収を促し、病害虫への抵抗性向上に繋がる。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

肥料の過剰供給による土壌劣化と、それに伴うスギナ繁茂、ひび割れ、保水力低下といった問題を抱えた畑で、マルチムギ導入による土壌改善を試みた事例を紹介。

休ませることのできない畑で、連作と速効性肥料により土壌が悪化し、アルミニウム障害を示唆するスギナが蔓延していた。ネギの秀品率も低下するこの畑で、マルチムギを栽培したところ、スギナが減少し始めた。

マルチムギは背丈が低いためネギ栽培の邪魔にならず、根からアルミニウムとキレート結合する有機酸を分泌する可能性がある。これにより、土壌中のアルミニウムが腐植と結合し、土壌環境が改善されることが期待される。加えて、マルチムギはアザミウマ被害軽減効果も期待できる。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

京都農販アドバイザーとして、宮城県の肥料関係者向けに施肥設計の講演を行いました。普段、私が基肥設計で行っている背景にある考え方について解説しました。これは、施肥設計の見直しによって農薬防除の回数を減らせるという考えに基づいています。詳細については、サイトの記事「施肥設計の見直しで農薬防除の回数は確実に減らせる」(https://saitodev.co/article/施肥設計の見直しで農薬防除の回数は確実に減らせる) を参照ください。今回の講演を通して、参加者と相互に成長できればと考えています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

OLYMPUSのTGシリーズは、防水防塵耐寒機能に加え、夜間片手操作が可能で、堆肥場のような暗所での使用に最適です。 新バージョンではAモードや顕微鏡モードが追加され、塩類集積土壌の微細構造を捉えるなど、フィールドでの観察能力が向上しました。 実体顕微鏡並みの性能をコンパクトなボディに収め、携帯性と高倍率観察を両立しています。 目視では不可能なミクロの世界を気軽に覗けるTGシリーズは、人生を豊かにするツールと言えるでしょう。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

京都市内のひび割れた畑で、植物の生育状態を観察した。通常強いノゲシさえも、丈が低く生育不良だった。植物は根から環境を変えながら成長すると言われるが、この土壌ではどの植物も生育が困難なため、環境改善には至らない。この状況は、世界的な問題である農地の砂漠化を彷彿とさせる。植物が育たない土壌では、生態系が維持されず、砂漠化のような状態に陥ってしまうことを実感した。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

京都農販は、村田農園主催の京都府久御山の生産法人向け勉強会で施肥設計についての講演を行いました。講演では、普段の基肥設計の背景にある考え方、特に秀品率向上のための施肥設計について解説しました。詳細な内容は「施肥設計の見直しで農薬防除の回数は確実に減らせる」という記事で紹介されています。今回の講演が、参加された生産法人の秀品率向上に繋がることを期待しています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

河川敷では赤クローバが繁茂し、匍匐性の白クローバは背の高い赤クローバに埋もれがちだ。しかし、そんな中でも白クローバは逞しく花を咲かせる。地面を這うように伸びる茎は、周囲の高い葉に覆われていても、諦めずに立派な花を咲かせたのだ。発芽した場所が悪くても、周りの植物に負けずに成長した白クローバの姿は感動的だ。あとは昆虫に受粉を媒介してもらい、子孫を残すのみ。健気に咲く白クローバにエールを送らずにはいられない。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

線路沿いの金網に絡みついたつる性植物が、周囲に競合する草がないため、必要以上に伸長していた。金網よりも高く伸びたつるは、支えを失い風に揺れている。

通常、植物は密集すると茎を伸ばすが、この植物は周囲に草がないにも関わらず伸長し続けたため、頑丈さに欠ける姿になってしまった。

もし、環境に応じて茎の長さを調整できる植物がいれば、生存競争で有利になるだろう。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

展着剤は界面活性を利用し、薬剤を葉面に保持する。界面活性物質は疎水性と親水性の両方の性質を持ち、水中では疎水性部分を内側にしたミセルを形成する。この疎水性部分が葉面の油分やクチクラ層と親和することで、葉面に親水性の膜を作り、水溶性の薬剤を留める。しかし、膜の端がクチクラと接触している点に疑問が残る。クチクラ層は水を弾くだけでなく、有用成分を選択的に透過する可能性があり、膜の端と結合できる箇所が存在するかもしれない。このため、木酢液に洗剤(界面活性剤)を添加する意見が出てくる。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

妻にGo言語を教えることにした。プログラミングを教えることで、教える側も理解を深め、学習効率が上がるためだ。Go言語を選んだ理由は、初心者にも扱いやすい点が多いからである。go runでLL言語のように手軽に実行でき、go buildでコンパイルもできる。システムプログラミングにも触れられるため、コンピュータの仕組み理解に役立つ。go fmtやgo importによる自動整形・補完でコードの書き方に迷うことも少ない。また、オブジェクト指向がないため学習コストが低い。冗長になりやすい、他言語学習時に混乱する可能性があるという欠点はあるものの、プログラミング入門には最適だと考える。妻の変化が楽しみだ。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

土壌改良の指標として、特定の雑草の植生変化が有効である。酸性土壌を好むヤブガラシが減少し、微酸性〜中性の土壌を好むシロザ、ホトケノザ、ナズナ、ハコベが増加した場合、土壌pHが改善され、理想的なpH6.5に近づいている可能性が高い。これは、土壌シードバンクの考え方からも裏付けられる。 土壌pHの安定化は、炭酸塩施肥や植物性堆肥の蓄積によって実現するが、特に後者は土壌改良の他の要素向上にも繋がるため、植生変化は精度の高い指標となる。加えて、シロザは次世代の緑肥としても有望視されている。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

酵素の働きを量子力学的に理解すると、そのメカニズムがより明確になる。生物は高カロリー物質を低カロリー物質に変換する際、酵素を用いて必要なエネルギーを減少させ、その差分を生命活動に利用する。酵素反応は、電子の授受という観点から説明できる。金属酵素では、マンガンなどの金属が基質を引きつけ、反応を促進する役割を担う。つまり、酵素は電子の移動を制御することで、効率的なエネルギー変換を実現している。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

オオイヌノフグリは、早春に鮮やかな水色の花を咲かせる越年草。その名前は果実の形が犬の陰嚢に似ていることに由来する。寒さに耐える工夫として、細胞内の糖濃度を高め、葉の毛で保温する。花は、中央に白い雌蕊があり、両側に雄蕊が配置されている。昆虫が蜜を吸う際に雄蕊と雌蕊に触れ、自家受粉を行う仕組み。他家受粉の可能性もある。花弁は大きさや色の濃淡が異なり、昆虫の着地目印になっていると考えられる。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

ペンチオピラドは、ミトコンドリアの電子伝達系を阻害する殺菌剤。コハク酸脱水素酵素(SDH)に作用し、コハク酸からユビキノンへの電子伝達を阻害することで、菌の呼吸を阻害する。この結果、NADHの生成が阻害され、ATP合成が阻害され、菌の生育が抑制される。黒腐れ菌核病対策として土壌pH調整と併用された事例も紹介されている。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

SOY Shopのクーポン自由設定プラグインに、クーポンをカテゴリ分けする機能が追加されました。クーポンコードの接頭辞をカテゴリ毎に設定できるため、クーポン登録時に規則を覚えていなくても自動入力できます。例えば、「gaku」で始まるクーポンは値引き額、「ritu」で始まるクーポンは値引率といった設定が可能です。 新規登録時、カテゴリを選択すると接頭辞が自動挿入されます。この機能は管理画面での注文時にも有効で、接頭辞が表示されるためクーポンコードを思い出すヒントになります。最新版はsaitodev.co/soycms/soyshop/からダウンロード可能です。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

京都八幡の渋谷農園産のイチゴ「京の雫」は、ヘタまで鮮やかな紅色で、カットしても中まで赤い。この色の鮮やかさは、美味しさだけでなく、栽培時のストレス軽減と養分の余剰を示唆している。鳥が種を運ぶのに十分な色素量を超えて、果実全体に色がついているのは、質の高い栽培管理の結果だろう。では、この色素の成分や合成の仕組みとは何か?という疑問が湧く。

「植物は痛みを感じた時にグルタミン酸を用いて全身に伝えている」の要約は下記の通り。

植物は動物のような神経系を持たないが、傷つけられるとグルタミン酸が防御シグナルとして全身に伝わる。グルタミン酸は動物の神経伝達物質としても知られる。研究では、蛍光タンパク質でグルタミン酸の動きを可視化し、毛虫にかじられた際にグルタミン酸がカルシウム波を介して葉から葉へと伝達されることを確認。このシグナル伝達は、防御ホルモンであるジャスモン酸の増加を促し、植物の防御反応を活性化させる。この発見は、植物の高度な情報伝達システムの理解に貢献する。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

作物の病原性細菌は、クオラムセンシング(QS)と呼ばれる細胞間コミュニケーション機構を用いて、集団密度を感知し、協調的に病原性を発揮する。QSは、シグナル分子であるオートインデューサー(AI)の濃度変化によって制御される。AI濃度が一定閾値を超えると、細菌集団はバイオフィルム形成、毒素産生、運動性制御など、様々な病原性因子を一斉に発現し、植物に感染する。

軟腐病菌は、N-アシルホモセリンラクトン(AHL)と呼ばれるAIを利用したQSシステムを持つ。AHLの産生を阻害することで、軟腐病菌の病原性を抑制できる可能性がある。また、植物側も細菌のQSを妨害する機構を備えている場合があり、これらを活用した新たな病害防除法の開発が期待されている。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

兵庫県南あわじ市のアイ・エス・フーズ主催の勉強会で、京都農販が肥料の施肥設計と活用法について講演しました。基肥設計の考え方や病気予防に有効な肥料の活用法を解説し、秀品率向上を目指しました。講演内容は普段から京都農販が提案している施肥設計の見直しによる農薬防除回数削減、酸素供給剤の効果、低温と葉物野菜の甘味に関する知見に基づいています。アイ・エス・フーズは淡路島で青葱を生産しており、今回の講演が同社の生産力向上に貢献することが期待されます。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

京都農販は、京都市肥料講習会で農家・職員向けに肥料の勉強会を実施しました。昨年は堆肥の土作りについて、今年はアミノ酸肥料を中心とした基肥設計と予防対策について講演しました。秀品率向上のため、基肥設計で丈夫な株を作り、酸素供給剤とアミノ酸肥料で病原菌抑制と免疫向上を図る手法を解説。農薬防除の回数を減らすための施肥設計の見直し、酸素供給剤の効果、葉物野菜の甘味向上など関連情報も紹介しました。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

プログラミング学習者へ「働きたくないイタチと言葉がわかるロボット」と「自動人形の城」を推薦。前者は言葉を理解するロボット開発を目指す動物たちの物語、後者は完成したロボットと暮らす王子の物語。どちらも言語学者によるAIをテーマにした作品で、高度な内容ながら読みやすい。ロボットへの指示を通して、プログラミングに必要な明確な指示や論理的思考、非プログラマとの認識の違いを体感できる。加えて「できる人」の考察もあり、ビジネスコミュニケーションにも役立つ。著者の過去作品「白と黒のとびら」も良書。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

WordPress疲れのユーザーからSOY CMSへの問い合わせが増加し、情報不足を訴える声が寄せられている。彼らは情報が少ないことを理由に公式マニュアルの拡充や書籍化を求めるが、開発元はこれに対応する意思はない。開発元はSOY Shopの業務効率化に注力しており、WordPressからの乗り換えユーザー獲得を目指していない。情報が少ない現状はチャンスであり、ユーザー自身が情報発信すればコアユーザーとしての地位を確立し、書籍化も可能だと考えている。開発元の動機は優れた販売方法を学ぶことであり、「まとめれば売れる」という意見より、「勝機を見出し、まとめて売ったら売れた」という報告を期待している。よって、情報不足に関する問い合わせへの対応強化は行わない。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

京都知七さんで行った九条ネギ栽培に関する社内研修の復習会を実施。半年前の研修内容を振り返り、栽培設計の背景にある考え方などを議論した。参加者は前回の研修内容をほぼ全て実践し、良い成果を得ていた。この結果、彼らのレベルが上がり、講師側も更に高いレベルを目指さなければならないという、嬉しいプレッシャーを感じた。元々は肥料に関する化学の話から始まったこの取り組みは、新たな試行錯誤の段階へと進んでいる。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

関西で客土が一般的でない理由を、土壌の観点から考察しています。関東では土質改善目的で客土が盛んですが、関西、特に京都では客土の認知度が低い。京都周辺の山は、チャートや付加体が多く、玄武岩質や真砂土の起源となる地質が少ない。そのため、客土を試みても効果が薄く、定着しなかったと推測。一方、客土が盛んな地域は、山の地質が土壌改善に適した組成であるか、畑地の土壌が元来劣悪で客土の必要性が高かったと考えられる。川砂による客土はミネラル供給に有効なため、一部で行われている。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

緑肥を活用する意義は、土壌の改良にあります。栽培後に勝手に生える草では、土壌が未熟な段階では効果的な緑肥にはなりません。レンゲ米のように、意図的にマメ科植物を育ててすき込むことで、土壌に栄養を供給できます。勝手に生える草は、ロゼット状に地面を覆ってしまい、成長しても緑肥効果は低いです。ナズナやタネツケバナのように、小型で早く開花してしまう草も多いです。土壌生産性を向上させるには、冬に強い植物を選抜して緑肥として活用する方が効果的です。しかし、自然の生態系には未知の要素もあるため、勝手に生える草の群生にも何らかの意味がある可能性も考慮すべきです。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

収穫後の水田で、ロゼット植物が地面を覆い尽くし、他の植物の生育を阻んでいる様子が観察された。ロゼットは背丈が低いにも関わらず、その密集した葉によって、より高く成長するはずのイネ科植物さえも抑え込んでいる。

一方で、ロゼットの葉の隙間から小さな花が咲いているのが見つかった。この花は、ロゼットの制圧によって他の高茎植物が排除されたおかげで、より目立つことができている。

この花は、ロゼットの支配下にあるという意味では「負け組」と言えるかもしれないが、他の植物がいないことで目立つことができているという意味では「勝ち組」とも解釈できる。ロゼットによる環境変化が、この花の生存戦略にどう影響しているのか、興味深い。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

天竜峡の岸壁は花崗岩で形成されています。記事では、天竜峡の始まり、中間、そして俯瞰図を用いて、地質図と照らし合わせながらその地形を解説しています。 峡谷の始まりは堆積岩ですが、中心部は両岸が細いピンク色の花崗岩地帯となっています。俯瞰図を見ると、天竜川が花崗岩を割るように流れている様子が確認できます。川が花崗岩を削って渓谷を形成したのか、地割れに川が流れ込んだのかは不明ですが、天竜峡は花崗岩の割れ目を流れる川であることは確かです。また、関連する「記憶の中では真砂土は白かった」という記事へのリンクも掲載されています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

長野のリンゴ農園で、管理されたリンゴの木とシロクローバに目が留まった。リンゴは収穫しやすい高さに剪定され、農家の配慮が感じられた。足元にはシロクローバが広がり、窒素固定などの利点がありつつも、畑では匍匐性のため嫌われる。しかし、背が低く他の雑草を抑える効果もあるため、リンゴ農園のような環境では有用である。このシロクローバは意図的に育てられているのか疑問に思った。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

収穫後の水田で、刈り取られた稲から葉が再生する「ひこばえ」現象について解説。この再生は、イネの成長点(原基)が地際にあるため、刈り取られた部分より土中深くから新芽が出る様子を詳述しています。ひこばえは時に社会問題となる可能性も指摘。筆者はこの現象の観察から、栽培中に水田に土(粘土)が堆積すること、そして上流から流れ込む鉱物が米の品質に大きく影響する可能性を考察しています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

大きな葉に覆われたカタバミが、健気に花を咲かせている。カタバミは覆いかぶさる葉を避け、葉を広げ、花を咲かせた。上を覆う植物は、やがてセイタカアワダチソウのように高く成長するだろう。しかし、カタバミは既に花を咲かせ、子孫を残すという目的を達成しているため、今後の成長の影響は少ない。既に草としての役目を果たしているカタバミの姿は、健気である。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

ハギは動物に種を付着させるため、しなやかに枝を伸ばす。昨年、この「しなり」に着目した筆者は、動物の背中を覆う様子を観察し、記事にしていた。今回、歩道に生えたハギは、枝をしならせすぎて折られていた。この様子から、筆者は「出過ぎた杭は叩かれる」になぞらえ、「出過ぎた枝は折られる」と考察する。ハギの繁殖戦略である「しなり」は、時に過剰となり、自身の損失に繋がることもあるという教訓を示唆している。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

クズの花を初めて見つけた。秋の七草の一つであるクズは、河川敷にはびこり、つる先に近い場所で開花する。葉の下に隠れるように咲くため、見つけるのは容易ではない。今回も見つけた花はまだ満開ではなく、他の植物に絡みついて高所に咲く場合を除き、目立たない場所に咲いていた。マメ科特有の形をした花には大きなアリが群がっていた。満開の時期になったら、またクズの花を探しに行こうと思う。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

排水溝のグレーチングからセイヨウアサガオに似たツル性植物が生えている。汚泥に根を張り、驚くべき伸長を見せているが、周囲には巻き付く植物がない。通常、他の植物に絡みついて高くなるこの草は、グレーチングに巻き付くだけでは高く伸長できない。周囲に支えがないこの過酷な環境で、どのように成長していくのか?次回訪問時にまだこの植物が残っていれば、その後の成長ぶりを観察したい。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

浦富海岸は、日本海の荒波によって形成された変化に富んだ海岸景観で知られる。特徴的なのは、白亜紀の花崗岩が波の侵食を受け、様々な奇岩や洞窟を形成している点である。千貫松島や鴨ヶ磯など、海上に浮かぶ島々や、複雑な入江は、自然の芸術とも言える美しさを持つ。遊覧船に乗れば、海蝕洞や断崖絶壁を間近に見ることができ、迫力満点の景色を堪能できる。また、陸路からも遊歩道が整備されており、様々な角度から景観を楽しむことができる。花崗岩の白と日本海の青のコントラストも美しく、印象的な風景が広がっている。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

黒ボク土は養分が少ない、アルミニウムが溶脱しやすいという理由で栽培しにくい土壌とされてきた。しかし、黒ボク土地域でも根菜類が栽培されていることから、アルミニウム障害が常に発生しているとは考えにくい。

筆者は、リービッヒの無機栄養説以降、強い生理的酸性肥料の使用頻度が上がり、土壌pHが酸性に傾き、アルミニウムの溶脱が顕著になったのではないかと推測する。つまり、産業化を目指した肥料の過剰使用が黒ボク土での栽培を困難にした可能性があるという仮説を提示し、産地とその歴史を検証する必要性を述べている。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

クズの強さを紹介した後、水辺でもクズの脅威を避けられる場所は少ないと述べています。ハスのように池の真ん中に生育できれば安全そうですが、空芯菜のように水に浮かんで伸びる植物もあるため、つる性植物の強さを改めて実感させられます。彼らはしなやかさと高さを両立し、他の植物が生息できない場所にも進出できるため、植物界でも屈指の強さを誇ります。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

線路沿いに生える植物の運命を観察した筆者は、線路に触れた植物の先端部の異変に気付く。先端部の葉は小さく密集し、反対側の葉は大きく伸び伸びとしている。頻繁に通過する電車の振動が伸長を抑制しているのではないかと推測。人為的な刈り取りではなく、植物自身が伸長方向を調整している可能性を示唆する。しかし、人工物の上で育つ植物の運命は過酷であり、いずれ刈り取られるだろうと締めくくっている。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

大雨の続く夏、道端の草たちは激しい生存競争を繰り広げている。特にキク科の草は著しい伸長を見せているが、エノコロのように背が低い草が目立つ場所も存在する。それぞれの草が、光を求めて様々な戦略をとっている様子が伺える。背の高いキク科の草は、強靭な茎によって一本立ちし、周囲に余裕を見せる。一方、エノコロは背が低いながらも、群生することで光を確保しているようだ。それぞれの生存戦略によって、一見勝敗がつかないような攻防が繰り広げられている。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

今年の梅雨の大雨で川土手の草が急成長している。一見赤クローバーが目立つが、実際はハルジオンの方が背丈も花の数も多い。しかし、クローバーは丸いピンクの集合花のため、背の高い草の中でも目立つ。これは、不利な位置でも工夫次第で目立てるという好例で、商売にも通じる点だ。また、ハルジオンは貧乏草とも呼ばれることを知った。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

騒音問題で批判を受けた米ぬかボカシ作成動画を再撮影し、音声調整の上で公開した。配合は師の青木氏のものを参考に、米ぬか、菜種油粕、苦土石灰を4:1:1、水の量は全体の1/10とした。今回は落ち葉と糠漬けの糠も加え、土着菌による発酵を促した。材料をよく混ぜ、空気を抜いたビニール袋に入れ、夏は2週間~1ヶ月、冬は1ヶ月~2ヶ月寝かせれば完成。水分量と空気抜きが成功の鍵。再撮影を通して、マイク性能の重要性と字幕の必要性を実感した。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

京都農販の技術顧問として、徳島県のネギ栽培者向けに施肥設計のセミナーを実施しました。近年成果を上げている施肥設計の背景にある考え方、すなわち設計の基礎を解説しました。紹介した設計手法に限らず、元肥設計や追肥設計など、様々な場面で応用可能な内容です。具体的な施肥設計だけでなく、設計の根本的な考え方を理解することで、状況に応じた最適な施肥計画を立てられるよう、役立つ情報を提供しました。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

ハマヒルガオは、強い風や潮風に耐える特異な適応力を持つヒルガオ科の植物です。その強靭さは、雁字搦めにするヒルガオとはまた違ったものです。

ハマヒルガオは、地面スレスレで展開し、強い風もものともしません。葉は撥水性のクチクラでコーティングされ、円錐状の形状で雨水を根元に導きます。また、地下部は長く、塩分濃度の低い地下水にまで達しています。

ハマヒルガオは、他の植物が近づけない過酷な環境で草生を謳歌しています。しかし、その生育範囲は、ある特定の植物の影響で狭められています。今回の海岸線では、その植物は確認されていませんでした。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

リン鉱石の枯渇は食糧危機の要因とされ、肥料の三大要素であるリンは農業に不可欠だが、火山灰土壌におけるアルミニウム障害対策のための過剰使用が枯渇を早めている。リンは地下深くにリン酸アルミニウムとして固定され、再利用が困難となる。現状、農業でのリンの過剰施肥や畜産での過剰給餌によりリン資源は浪費されている。しかし、腐植による活性アルミナの無害化や、栽培と畜産の連携によるリン循環の最適化で、リン鉱石枯渇までの時間を延ばせる可能性がある。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

京都の白川疎水通りでは、桜並木が川側へ枝を伸ばしている。剪定により道路側へは伸びていない。川の上は木にとって有利な場所なのかもしれない。垂れ下がった枝は、ある地点からV字型に上向きに伸びている。これは、日陰を避けるため、あるいは枝が折れたためか。いずれにせよ、桜が元気に育つことを願うばかりである。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

炭焼き職人から、木炭の粉末をボカシや畑に施用すると効果的だと教わった。木炭に含まれる炭酸カリウム(K₂CO₃)がアルカリ性を示し、カリウム供給源となるためと考えられる。木炭の種類によってpHの上昇度合いが異なり、広葉樹由来の炭は籾殻炭よりpHを上げる。これは炭化過程で炭酸カリウムが凝縮されるため。木炭粉は土壌pHを調整し、カリウムを供給するだけでなく、微生物の住処にもなるため、土壌環境改善に役立つ。実際に、重炭酸カリウムで黒ぐされ菌核病の蔓延を抑えた経験もある。木炭粉は消石灰の代替としても利用可能。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

デジカメの写真を誤って消去した場合の復旧ツールとして、PhotoRecが紹介されている。PhotoRecは、ファイルシステムを無視してデータ自体をスキャンするため、フォーマット後やファイルシステムが破損している場合でも復旧が可能。使い方は、PhotoRecをダウンロードし、対象のドライブを選択、保存先を指定するだけ。ファイルの種類を絞り込むこともでき、復旧率向上に繋がる。JPEGだけでなく、様々なファイル形式に対応しているため、デジカメ以外の機器でも活用できる。操作はコマンドラインベースだが、GUI版のQPhotoRecも用意されている。誤削除に気づいたらすぐに使用することで、上書きされる可能性を減らし、復旧率を高めることができる。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

水耕栽培では鉄分の供給が重要だが、従来の硫酸第二鉄はpHを大きく低下させるため、pH調整の手間が課題だった。そこで、pHに影響を与えずに鉄分を供給できるFe-EDTAが開発された。Fe-EDTAはpH4.0〜6.0で効果を発揮し、pH6.0を超えると鉄がキレートから離れ、肥料効果が低下する。このため、ロックウールの適正pHは5.5〜6.0に設定されている。肥料の中にはpHに影響を与えるものが多いので、使用時のpH計算は重要となる。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

肥料業者向け勉強会で、尿素と塩化カリウムの使用への抵抗感が話題になった。尿素は硫安の代替として窒素を供給するが、ガス発生への懸念がある。しかし、硫安は産廃である一方、尿素は天然物であるため、速効性窒素肥料として尿素が推奨される。塩化カリウムはカリウムを供給する天然鉱物で、土壌pHに影響を与えない。ただし、塩素イオンがECを高める可能性があるため、排水性とCECを高め、塩素イオンを流しやすい土壌環境を整備する必要がある。つまり、適切な土壌管理を行うことで、尿素と塩化カリウムは有効な肥料として活用できる。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

常時SSL化はSEOに効果があると考えられる。理由は、常時SSL化で利用可能になるHTTP/2がページ表示速度を劇的に向上させるため。Googleは表示速度をSEOの評価基準にしているため、HTTP/2対応は間接的にSEO向上に繋がる。著者のサイトもHTTP/2導入後、PageSpeed Insightsのスコアが99点を記録、PV数も右肩上がりだ。

HTTP/2の恩恵を受けるにはVPSや専用サーバー等が必要で、相応の知識も求められる。しかし、HTTP/2を抜きにしても、フォームからの情報漏洩防止の観点から、特にログインや問い合わせフォームを持つサイトは常時SSL化が推奨される。専門知識を持つユーザーはSSL化されていないサイトのフォームは利用しないだろう。つまり、常時SSL化はセキュリティ面でもユーザー獲得に繋がるため、SEO効果があると結論付けられる。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

フキは日本原産のキク科の多年草で、山野の湿地に自生する。早春に花茎であるフキノトウを出し、のちに葉が生育する。フキノトウは食用として人気があり、独特の苦味と香りが特徴。雌雄異株で、雌株のフキノトウは受粉後にタンポポのような綿毛のついた種子を飛ばす。葉柄はフキとして食用にされ、煮物や炒め物など様々な料理に利用される。栽培も容易で、庭先などでも育てられる。フキは古くから日本人に親しまれてきた山菜であり、春の訪れを告げる植物として知られる。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

尿素と塩化カリウムは、それぞれ窒素とカリウムを供給する重要な肥料ですが、特性を理解した上で使い分ける必要があります。尿素は土壌中の微生物によってアンモニア態窒素に変換され、その後硝酸態窒素へと変化します。この過程で土壌が一時的にアルカリ化するため、酸性土壌の矯正に役立ちます。ただし、揮散による窒素損失のリスクがあるため、施肥方法に注意が必要です。一方、塩化カリウムは速効性で水溶性が高く、カリウムを迅速に供給できます。しかし、塩素過剰による生育障害のリスクがあるため、塩素感受性作物には硫酸カリウムなどの代替肥料が推奨されます。土壌分析に基づき、作物の種類や生育ステージ、土壌特性を考慮して適切な肥料を選択することが重要です。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

宝山の赤い土から大陸の紅土について考察。宝山の赤い土は玄武岩質噴出物の鉄分が酸化したもの。一方、紅土(ラテライト)は高温多湿な気候で、鉄・アルミニウム水酸化物が集積した痩せ土。宝山周辺は黒ボク土だが、紅土は保肥力の低いカオリナイトが主成分で、鉄酸化物と相まって栄養分が溶脱しやすい。さらに高温環境では有機物の分解が早く腐植も蓄積されないため、赤い鉄酸化物が目立つ。つまり、母岩は類似していても、気候条件の違いが土壌形成に大きく影響する。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

筆者はWebサービスのサーバー監視にMackerelを導入した。Muninを導入したVPSはあったが、個人サイト用に別途VPSを借りるのは負担だったため、Mackerelの5ホスト無料枠を利用することにした。導入手順は非常に簡単で、Ubuntuサーバーへのインストールはコマンド一行で済んだ。Mackerelはサーバーを即座に認識し、ロール設定後すぐに監視が開始された。監視による不安の解消に加え、メール、ChatWork、LINEなど豊富なアラート通知設定も魅力的だと感じた。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

吉備津神社の矢置岩を訪問した著者は、神社背後の山が堆積岩と花崗岩から成る隆起地形であることを地質図で確認した。この経験から、花崗岩地帯の土壌が白いという推測を立て、実際に現地で白い土壌を多数確認、地図情報と一致することを確認した。この発見により、未知の土地の地質を予測する可能性が広がったと結論付けている。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

NHK「サラメシ」で京都の金平糖店「緑寿庵清水」が紹介され、職人の大変さを知った筆者は店を訪れ金平糖を購入。2週間かけて作られる金平糖は、大きな釜を回転させながら蜜を何度も加えて作られる。特徴的な突起は意図的なものではなく、自然に形成されるが、その理由は未だ解明されていない。材料の砂糖(おそらくテンサイ由来)が、生育過程で何かを具現化しているのかもしれない、と筆者は考察している。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

剪定後の生け垣(?)から伸びた数本の枝に注目した随想。全体がもっさり茂るのではなく、伸びやすい枝だけがひょろひょろと伸長している様子が描写されている。写真のアングルによって印象が変わり、クローズアップすれば草むらに伸びる植物に見えるが、引いて見ると奇妙に長い枝が目に立つ。木は伸ばせる枝を確実に伸ばすという、植物の生命力を感じさせる内容。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

自転車で模様のある複葉の植物を見つけた。よく見ると、同じ枝に模様のない葉もある。別個体かと思ったら、枝の付け根を辿ると繋がっていた。これは「枝変わり」という現象で、同じ植物の同じ枝から遺伝的に異なる部分が生じる突然変異だ。模様のある葉とない葉が同じ枝に存在するのは珍しい。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

岩石の種類が土壌の性質に大きく影響する。真砂土の母岩である花崗岩は酸性岩でシリカが多く、有機物が蓄積しにくい。関東ローム層とは異なり、関西の内陸部など花崗岩地帯では、土壌改良に工夫が必要となる。有機物を単純に投入しても効果が薄く、保肥力向上には母岩の性質を理解した対策が重要。このため、関東で研修を受けた人が関西で土壌に苦戦する一方、関西で研修を受けた人は関東で容易に適応できるという現象が生じる。岩石を知ることで、地域による土壌の違いへの理解が深まる。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

ある低木は、他の低木の陰に覆われ、光も届かず枝も伸ばせない不利な状況で成長していた。しかし、その低木は辛抱強く成長を続け、ついに他の低木の上へと突き抜けた。そこには、光を遮るものなく、背の高い草も生えない、理想的な環境が広がっていた。この低木の姿は、どんなに不利な状況でも諦めずに突き進めば、素晴らしい世界が待っていることを教えてくれる。困難を乗り越えた先には、ユートピアが待っているのだ。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

京都市内の畑で、肥料過多と土壌pHの低下により野菜が育たない問題が発生。土壌分析の結果、リン酸過剰とpH4.5という強酸性が判明。施肥設計書に基づき堆肥と石灰を投入してきたことが原因で、土壌中のリン酸が鉄やアルミニウムと結合し、植物が利用できない状態になっていた。さらに、石灰過剰によりカルシウム濃度が異常に高く、マグネシウム欠乏も引き起こしていた。解決策として、有機物を投入し微生物の活性化を図り、リン酸を可給化することが提案された。この事例は、過剰な肥料投入とpH調整が土壌劣化につながることを示す重要な教訓となる。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

緑の革命(1940~60年代)は、農薬、灌漑、合成窒素肥料、品種改良といった技術を発展途上国に広め、劇的な食糧増産を達成しました。中でもハーバー・ボッシュ法は、空気中の窒素からアンモニアを合成することを可能にし、肥料生産に革命をもたらしました。窒素ガス(N₂)と水素(H₂)からアンモニア(NH₃)を合成するこの方法は、高温高圧下で反応を進めることで、安定した窒素分子の三重結合を切断します。こうして得られたアンモニアは、硫安などの肥料の原料となり、植物の生育に不可欠な窒素を供給できるようになりました。この技術革新は、緑の革命の根幹を支え、世界的な人口増加を支える食糧生産を可能にしました。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

エノコロの繁茂を見て、師は次作の豊作を確信していた。イネ科C4植物のエノコロはケイ酸を多く含み、土壌にケイ酸を含む有機物を還元する。これは土壌有機物の蓄積モデルに合致し、地力の維持に貢献する。師の畑は関西特有の真砂土で、粘土が少ないため有機物蓄積には不利なはずだが、師は高品質な作物を収穫し続けた。その秘訣は、エノコロのようなイネ科植物を育て土に還すルーチンを確立した点にある。この手法は土地を選ばず重要であり、師はそれを私に示してくれた。この話は畜産問題にも繋がるが、それはまた別の機会に。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

無肥料栽培の野菜は、土壌中のアルミニウム溶出量の増加とミネラル減少により、体に悪い可能性がある。肥料を加えないことで土壌の酸性化が進み、アルミニウムが溶出しやすくなる。また、養分の持ち出しにより土壌中のミネラルも減少し、野菜の生育に悪影響を与える。落葉や食品残渣を肥料として用いる場合もあるが、これらは堆肥に分類され、真の無肥料栽培とは言えない。結果として、無肥料栽培の野菜は栄養価が低く、アルミニウム中毒の危険性もあるため、健康への影響が懸念される。「無肥料栽培」を謳うメリットはなく、むしろデメリットが多い。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

ポリフェノールとアミノ酸は反応し、メラノイジンと呼ばれる褐色物質を生成します。この反応は、食品の加工や貯蔵中に起こる褐変現象の原因となります。ポリフェノールは植物に含まれる抗酸化物質であり、アミノ酸はタンパク質の構成要素です。両者が反応するには、熱やアルカリ性の条件が必要です。メラノイジン生成反応は複雑で、様々な中間生成物を経て進行します。生成物の種類や量は、反応条件やポリフェノール、アミノ酸の種類によって異なります。この反応は食品の風味や色に影響を与えるだけでなく、栄養価の低下にもつながる可能性があります。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

畜産における糞尿処理は大きな課題であり、発酵処理には費用と場所が必要となる。養鶏農家を例に挙げると、1ヶ月の糞尿処理費用は100万円に達する可能性がある。発酵処理により体積は1/3に減少するが、それでも保管場所の確保や施設維持費は負担となる。理想的には一次発酵後の未熟な堆肥を全て引き取ってくれる栽培者がいれば良いが、現実的には難しい。

栽培者にとっては未熟な堆肥は品質が悪いため、二次〜四次発酵まで行う必要がある。しかし、畜産農家は費用負担を軽減するため、未熟な堆肥であっても土作りに大量に使用することを推奨する。しかし、自然界では動物の糞が土壌に大量に存在することは稀であり、過剰な家畜糞堆肥の使用は土壌環境を悪化させ、農薬の使用量増加につながる。

解決策として、熟練した栽培者は家畜糞を適切に活用することで秀品率を向上させている。この技術は畜産だけでなく、栽培側にとっても有益となる。また、糞尿処理は発酵だけでなく乾燥処理も選択肢の一つである。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

老朽化水田の問題は、特定の肥料成分、特に硫酸石灰の残留と嫌気環境下でのガス化に起因する。硫酸イオンのガス化により土壌中の鉄が作物に吸収できない形に変換され、生育に悪影響を与える。大規模稲作では収穫後、水田に水を張ったまま放置することが多く、この嫌気状態がガス化を促進する。解決策として、収穫後に水を抜き、荒起こしを行い、土壌を酸素に触れさせることが重要。さらに、緑肥を栽培することで過剰な硫酸イオンを消費させ、土壌環境を改善できる。エンバクなどの耐寒性緑肥や、伝統的に利用されてきたレンゲも有効。これらの対策は、水田の持続的な利用に繋がる。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

晴天の空を背景に紅葉した木を撮影すると、鮮やかな赤が際立っていた。これは、紅葉が木が自ら目立つために獲得した特徴ではないかと考察する。

紅葉により木は下からでも目立つようになるため、動物に種子を広げてもらう確率が高まる。さらに、紅葉は葉が枯れる前に養分を回収する過程でもあり、木の生存に貢献する。

そのため、紅葉は単なる景観上の装飾ではなく、木が生き残るための重要な戦略と見ることができる。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

この記事は、河川敷に繁茂するオギに着目し、河川敷の刈草が優れた農業資材となる理由を解説しています。川の水にはカリウムやホウ素などのミネラルが豊富に含まれており、それを吸収したオギのような河川敷の植物は、畑で不足しがちなミネラルと保肥力を同時に供給できる貴重な資源となります。これは、カリウムが不足しやすい有機農法の欠点を補う有効な手段となります。記事では、カリウムを多く含む有機質肥料の開発が急務とされている背景に触れ、米ぬかやキノコの廃培地などの代替資材にも言及しています。最終的には、無肥料栽培の是非や、川から学ぶ緑肥の使い方など、持続可能な農業の実現に向けた考察へと展開しています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

このブログ記事では、スイカの分類に触れつつ、メロンが高級品とされている理由を歴史的・文化的な背景から解説しています。

シルクロードの砂漠を旅する商人にとって、オアシスで育つメロンは、過酷な旅路で得られる貴重な水分と栄養補給源でした。商人たちは、次の旅人のためにオアシスにメロンの種をまく習慣を作り、メロンは特権的な食べ物となります。重く壊れやすいため運搬が困難だったことからその希少価値は高まり、富豪が娘と交換するほど高価で、人の命と同価とされた時代もあったほどです。この歴史的経緯が、現代の「メロン=高級品」というイメージを形成していると筆者は考察しています。

また、現代の日本では、栽培の難易度もメロンの価格に大きく影響していると締めくくられています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

大きな葉を持つ植物は、その葉によって下方の植物の受光を遮ってしまう。しかし、後ろに控える植物は隙を狙っている。写真のように、大きな葉の切れ間から枝を伸ばし、光を求めて上に伸びるのだ。大きな葉はもはやこれ以上成長できないため、後ろの植物の成長を阻むことはできない。つまり、大きな葉を持つことが必ずしも有利ではない。小さい葉で柔軟に枝を伸ばす植物の方が、生存競争において優位に立てることもある。植物の世界では、常に静かな争いが繰り広げられているのだ。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

真夜中に咲くヘビウリの花の幽玄な美しさについて。純白で細い糸状の花弁が織りなすシルエットは、伊勢菊や伊勢撫子に通じる日本の美意識を想起させる。著者はこの花の造形美を称賛するが、一方で「気持ち悪い」と感じる人もいるという。野生種であるヘビウリの奇妙な形状は、夜間の暗闇の中で白い流線型が部分的に光を反射することで、大きな花のように見せかけ、受粉を促すための適応戦略なのかもしれない、と考察している。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

新規就農者は、野菜の栽培で手一杯のため、販売に割く時間がない。そのため、野菜の価格決定権が市場に握られ、価格が下がった際に収入が不安定になりやすい。この問題を解決するために、営業不要で販路を確保できるネットショップ活用が有効だ。研修中に開発したECサイト構築システム「SOY Shop」を導入し、自ら販売サイトを構築。ブログやSNSで情報発信し、顧客との直接的な関係を築くことで、安定した経営を実現した。この成功事例は他の新規就農者にも参考になるだろう。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

SOY Shop連携機能を持つSOY Mailに誕生日検索機能が追加されました。顧客の誕生月を指定してメルマガ配信が可能になり、誕生月キャンペーンなどの告知に活用できます。月のフォームに数字を入力することで、指定の月に誕生日を迎える顧客のみにメールを送信できます。この機能はSOY Shop連携時にのみ利用可能です。ダウンロードはGitHubのsoycmsリポジトリ(packageディレクトリ)から行えます。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

植物の群生は、個々の花を目立たせるだけでなく、徒長を通じて生存競争を有利に進める。密集した環境では、徒長により背丈を伸ばすことで光を確保し、他の植物の侵入を防ぐ。群生全体で高くなるため、下葉への光供給は不要となる。つまり、群生形成は生存戦略上の大きな利点となる。しかし、風通しの悪さから病害のリスクも高まるため、一長一短である。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

「はぐれハギ」と名付けた単独で生えるハギを観察した結果、群生するハギよりもはるかにしなやかに広がっていることを発見した。ハギは種を動物に付着させて拡散させるため、しなやかに枝を垂らす性質がある。群生ハギは効率的に種を拡散できる一方、単独のハギは四方八方に広がる究極のしなやかさを獲得していた。これは、群れることで効率性を高める一方で、個としての究極の形態を制限している可能性を示唆している。しかし、この究極のしなやかさは、暴風などには弱そうだ。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

「ひっつき虫」と呼ばれるヌスビトハギのさやのひっつく仕組みを顕微鏡写真で解説。さやの縁にはかぎ爪型の毛が並んでおり、これが衣服の繊維などに引っかかることで付着する。このさやはマメ科植物の特徴である豆を内包しており、動物に付着することで種子を拡散させる戦略を持つ。枝豆のさやにも毛があることから、同様の仕組みが推測される。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

SOY Shop用ドットインパクトプリンタ伝票印刷プラグインが開発されました。管理画面の注文一覧から印刷したい注文を検索し、条件を設定して実行すると、連続印刷用ページが出力されます。1ページ1伝票で、PDF保存すればドットインパクトプリンタで使用可能です。現在はクロネコヤマトのみ対応。代引きの場合は宅配便コレクトサービス伝票、それ以外は発払伝票として背景が変化します。プラグインはGitHub上のパッケージ(https://github.com/inunosinsi/soycms/tree/master/package)に同梱されています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

記事「強靭なあれを壊すための連携」は、草や木の分解の難しさについて述べています。植物の細胞壁はリグニン、セルロース、ヘミセルロースといった強靭な物質で構成されており、これらを分解できる生物は限られています。

木材腐朽菌は、リグニン分解酵素群を用いてリグニンを分解し、他の菌類やバクテリアがセルロースやヘミセルロースを利用できるようにします。シロアリは腸内細菌との共生によりセルロースを分解し、栄養を得ています。

これらの生物は単独では植物を完全に分解できないため、互いに連携することで、強靭な植物を分解し、地球上の炭素循環を維持しています。記事では、この連携の重要性を強調しています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

納豆菌が生成するナットウキナーゼは、ヒトの血栓を溶解する効果があり、同時に含まれるビタミンK2が過剰な溶解を抑制する。これは、納豆菌が周囲のタンパク質を分解するためにナットウキナーゼを合成し、ポリグルタミン酸生成に必要なグルタミン酸を得ているためだと推測される。非殺虫性のBT菌も同様に、特定の物質を分解するために酵素を合成している可能性が考えられる。つまり、これらの菌が生成する酵素は、人間に有益な効果をもたらすが、本来は菌自身の生存戦略の一環として機能していると考えられる。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

ヌスビトハギは、細くしなやかに伸びた茎に横向きの鞘をつけ、動物の背中に付着して種子を散布する。単体では花が目立たないため、群生することで虫を誘引し、受粉の確率を高めている。また、群れの端の個体は通路側にしなり、動物と接触する機会を増やすことで種子散布の効率を高めている。綿毛と異なり、多くの種子が一度に運ばれるため、新天地でもまとまって発芽し、生存競争に有利となる。このように、ヌスビトハギは、群生と伸長という戦略を組み合わせ、効率的な繁殖を実現していると考えられる。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

ハギは群生することで開花期には見事な景観を作るが、結実期にはひっつき虫型の種子 dispersal 戦略に疑問が生じる。単体のハギは種子が動物に付着しやすく散布には有利だが、群生していると大半の種子はそのまま落下してしまう。背丈があるハギには綿毛や翼による風散布の方が効率的に思えるが、密集した環境では効果が薄い可能性がある。爆発的な散布機構も考えられるが、ハギはひっつき虫戦略を選んだ。そこには何らかのメリットがあるはずだ、という考察。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

公園で観察したハギの開花の様子から、ハギは群生することでより目立ち、虫を惹きつける効果があることを実感した。孤立した株は花が目立たず、ピンク色が霞んでいたのに対し、群生しているハギには多くの昆虫が訪れていた。ハギは群生を前提とした開花戦略をとっていると考えられる。しかし、ハギの種子は落下ではなく、別の方法で散布されるため、群生しやすいとは限らない。この謎については、実がつき始めた頃に改めて考察したい。また、ハギは秋の七草の一つであることから、秋の訪れを感じた。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

近所の水田で実り始めた稲の株元をよく見ると、白い花が咲いていた。整然とした稲の株元は暗く、そこに白い花が点々と咲くことで、かえって目立っている。暗い場所に白い花をつけるのは、あえて色をつけないという選択であり、独特の目立ち方と言える。暗い場所を好む昆虫にとって、白い花は良く見えるだろう。つまり、受粉を媒介する昆虫にとって目立てば良いという戦略なのだ。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

このブログ記事では、公園の草地で観察される「群生から離れて単独で生える草」に着目し、その役割を考察しています。草刈りされない環境で勢力を広げる群生の中には、あえて集団を離れ、一見無謀な挑戦をする個体が見られます。

筆者は、これらの「はみ出し者」が、群生にとって未知の生育環境や適応範囲に関する貴重な情報をもたらすと分析。彼らの挑戦は失敗に終わることもあるものの、その行動こそが群生全体の勢力拡大、ひいては革命的な結果に繋がる可能性を秘めていると指摘します。

そして、この現象を人間の社会に類推し、評価されずとも「無謀な」挑戦を続ける少数の人々が、社会に新たな価値や変化をもたらす源泉となっていることを示唆する、示唆に富んだ内容です。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

F1種子は、異なる純系品種を交配して得られる雑種強勢を利用した一代雑種。均一な形質(背丈、味など)を示し、収穫効率や品質安定に寄与する。F2世代以降は形質がばらつき、均一性が失われるため、F1種子の継続利用が必要となる。種会社は雑種強勢を生む親株を維持・交配し、F1種子を提供することで、農家の手間を省き、安定した農業生産を支援している。F1種子の利用は、種会社と農家のWin-Winの関係と言える。不稔性などの問題は、F2世代の品質ばらつきを考慮すれば些末な点である。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

水田の縁に生えたトウモロコシのようなイネ科植物は、支柱根と呼ばれる太く強靭な不定根を持つ。これにより、植物は強固に根付き、背丈が高くなっても倒れない。支柱根は土壌改良にも貢献し、特にモロコシは団粒構造形成に効果的。支柱根は株を少し浮かせることで株元に隙間を作り、酸素供給を促すことで、更に強靭な根と株の成長を促進する役割も担っている。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

SOY CMSでサーバサイド画像リサイズを実装後、PageSpeed Insightsで「ロスレス圧縮で容量削減可能」と指摘されたため、jpegoptimを導入した。Ubuntuに`sudo apt-get install jpegoptim`でインストール後、`/CMSインストールディレクトリ/common/im.inc.php`の`imagejpeg`実行後に`jpegoptim $savepath`を実行するよう改修。これにより、ロスレス圧縮の指摘が解消され、PageSpeed Insightsのモバイルスコアが93から96に向上した。変更コードはフォーラムで配布されている。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

SOY CMSでPNG画像をリサイズすると、透過部分が黒くなる問題が発生。これはGDライブラリの画像リサイズ処理がPNGのアルファチャンネルを正しく扱わないためでした。

`/common/im.inc.php`内のPNG処理に`imagealphablending($dstImage, false);`と`imagesavealpha($dstImage, true);`を追加することで、透過を保持したままリサイズが可能になります。この修正はGDライブラリ使用時のみ有効です。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

ヤブガラシが生い茂っていた畑が、廃菌床と二次鉱物の投入により土質改善後、ほぼ消滅した。ヤブガラシは土壌の指標植物になり得るのか? 図鑑には記載がない。ヤブガラシが消えた土壌には弱酸性土壌の指標植物シロザが生育していた。シロザは土壌に良い影響を与える緑肥候補。ヤブガラシとシロザの生育時期は重なるため、ヤブガラシ優勢下ではシロザは育ちにくい。土壌pHが安定し緩衝能を持つ土壌ではヤブガラシは弱体化するようだ。ヤブガラシ旺盛な土壌は作物に不向き。ヤブガラシの繁茂は土壌改善のサインと言える。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

庭園に生えたヤブガラシの脅威を紹介する記事。カボチャのような巻きひげを持つヤブガラシは、栽培者にとって厄介な雑草。カボチャが巻きひげで他の植物を抑えるのは問題ないが、ヤブガラシの場合は作物に悪影響を与える。写真では一見背の低い草を抑えているように見えるが、実際は深刻な被害をもたらす。記事はヤブガラシの真の恐ろしさを写真で示すことを予告し、次回へ続く。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

線路沿いの背の高いキク科の草は、上部で枝分かれする。頂芽優勢が弱く、他の草丈を越えたところで脇芽を出し、周囲を覆うように葉を広げている。これは、強風への抵抗力を高めるためと考えられるが、頭でっかちな形状は折れやすいようにも見える。周りの草が支えになる可能性もあるが、周囲の状況に応じて脇芽を出すことから、頂芽優勢はオーキシンの抑制のみでは説明できないと考えられる。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

Let's Encryptの証明書更新を自動化するため、CertBotを導入した。以前の方法は使えなくなったため、公式サイトの手順に従い、snapd経由でCertBotをインストール。`certbot certonly --apache`コマンドで証明書を取得し、Apacheの設定を自動更新。 cronで`certbot renew`を定期実行することで自動更新を実現。`--dry-run`オプションでテストも可能。以前の`letsencrypt-auto`コマンドは非推奨となったため、CertBotへの移行が必須。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

ヒルガオ科の植物は非常に強い。蔓で他の植物に巻き付いて成長し、アサガオは品種改良にも利用された。中でもサツマイモは荒れ地でも育つほどで、不定根と脇芽の発生が旺盛なため挿し木で簡単に増やせる。しかし、遺伝的多様性が低いため病気に弱い欠点も持つ。さらに、根などに共生する窒素固定細菌のおかげで、空気中の窒素を利用できるため、肥料分の少ない土地でも生育できる。ヒルガオ科の植物は、繁殖力と環境適応力の高さで、その強さを示している。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

ヒルガオの生命力の強さを示す記事。以前、弱々しいヒルガオを取り上げたが、今回はその強さを証明する。荒地で他の草に巻き付き、上へ伸び、花にまで絡みつき、横に広がるヒルガオの姿を写真で示す。高い草に巻き付いて成長する様子から、その逞しさが明確にわかる。また、目立つ場所に咲く花も紹介し、ヒルガオの繁殖力の高さを示唆。ただし、酸性土壌への耐性など、他の指標については言及していないことを明記している。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

エノコロは畑の状態を判断する指標となる。どこにでも生えるほど丈夫で、荒れ地でも実をつけ、良い環境では大きく育つ。人の背丈ほどになれば、作物にも理想的な環境であることを示す。

イネ科のエノコロはケイ酸を利用し、プラント・オパールとして土壌に腐植をもたらす。また、強い根は土壌を柔らかくし団粒構造を形成する。エノコロの背丈は根の深さと比例し、高いほど排水性と保水性が高い土壌を示す。

師は、自然に生えるエノコロの状態から土壌の良し悪しを判断し、収穫を予測していた。緑肥ではなく、自然発生のエノコロこそが環境を正確に反映していると言える。写真の土壌はまだ発展途上で、エノコロも低い。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

イネ科緑肥の効果について、筆者は窒素固定以外のメリットに着目する。イネ科緑肥は土壌物理性を改善し、後作の生育を促進すると言われるが、そのメカニズムは未解明な部分が多い。筆者は、イネ科植物の旺盛な根の成長が土壌構造を改善し、排水性と通気性を向上させると推測する。また、根の分泌物や残渣が土壌微生物相に影響を与え、養分保持力を高める可能性も指摘する。さらに、イネ科緑肥は他の雑草の抑制効果も期待できる。これらの効果は土壌の種類や気候条件によって異なるため、緑肥の効果的な活用には土壌診断と適切な緑肥種の選択が重要となる。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

この記事では、植物の「脇芽」と「挿し木」の関係について解説しています。植物の茎には「原基」があり、そこから葉、根、枝(脇芽)が発生します。脇芽は別個体のように扱うことができ、挿し木はこの性質を利用した技術です。

挿し木は、脇芽を伸ばした枝を土に挿すことで、原基から根(不定根)が発生し、新しい個体として成長させる方法です。ソメイヨシノの増殖などに使われています。

脇芽は茎と葉柄の間に発生する、葉と茎を持った枝のような部分(シュート)です。このシュートを土に挿すと不定根が発生します。

サツマイモは、この挿し木がよく使われる作物の代表例です。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

複葉を理解すると脇芽の位置が正確に把握できる。一般的に脇芽は茎と葉の付け根から発生するが、複葉の場合、小葉一枚一枚ではなく、複葉全体の付け根から脇芽が発生する。一見すると小葉の付け根から脇芽が出ているように見えるが、実際は複葉の基部から出ている。この規則はダイズなど複葉植物の芽かき作業で実感できる。小葉ではなく複葉全体を一つの葉として捉えることで、脇芽の位置を正しく理解できる。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

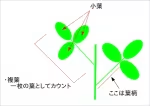

三出複葉は、葉柄の先端に三枚の小葉がつく複葉の一種です。カタバミやクローバーがこの代表例です。一見すると茎から三枚の葉が出ているように見えますが、実際は葉柄の先端から小葉が出ているため、一枚の複葉として扱われます。この構造を理解することで、一見異なるカタバミとクローバーが、どちらも三出複葉を持つという共通点を持つことが分かります。さらに、茎から葉柄、葉柄から小葉という構造は、双子葉植物の基本モデルに合致し、植物の形態理解を深める上で重要な知識となります。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

シロクローバは匍匐茎を伸ばして広がるため、地表を覆うように生育する。この性質は土壌の乾燥防止や雑草抑制に効果的だが、背丈が低いため緑肥としての利用価値は高くなく、他の植物との競争にも弱い。一方、赤クローバは直立して生育し、背丈が高いため緑肥として適しており、根も深く伸びるため土壌改良効果も期待できる。河川敷のような自然環境を観察することで、植物の生育特性を直感的に理解し、緑肥としての利用価値を比較検討できる。実際には土壌条件や気候など様々な要因が影響するため、単純な比較だけでは最適な緑肥を選択できないが、実地観察は植物の特性を学ぶ上で貴重な経験となる。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

耕作放棄地の増加は、農家の高齢化だけが原因ではなく、儲からない土地だからだと著者は主張する。収益性の高い「良い土地」は既に大規模農家が確保しており、放棄地として残っているのは機械での作業が困難な、生産性と収益性の低い土地ばかり。重機が入れない土地は、堆肥散布や収穫時の運搬に多大な労力を要し、高コスト低品質な農業を強いられる。耕作放棄地問題を解決を謳う団体も、実際には収益の出ない土地を紹介するだけで無責任だと批判し、農業も他の産業と同じく、質の良い商品を低コストで生産・販売できるかが重要だと指摘する。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

春目前の寒空の下、地面に張り付くロゼット型の植物が目立つ。極端に短い茎と重なり合う大きな葉は、冬を生き抜くための戦略だ。背の高い草が繁茂していない時期だからこそ、地面すれすれで光を効率的に浴びることができる。さらに、葉の重なりは熱を閉じ込め、光合成を活性化させる効果もある。ロゼット型は、冬に適応した効率的な形状であり、その姿には生命の力強さが感じられる。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

北野天満宮は菅原道真を祀る神社で、梅の名所として知られる。特に品種改良された梅は、花が密集していることが特徴。原種に近い梅と比較すると、八重咲きや花弁の色だけでなく、節間の長さや蕾の数に違いが見られる。矮化によって節間を短くし、一つの節から複数の蕾を出すことで、花が密に集まり、より美しい印象を与える。これはポインセチアにも見られる傾向であり、人々は梅の美しさを追求するために、こじんまりと密に咲く品種を好んで育ててきたと考えられる。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

京阪出町柳駅で北野天満宮の盆梅展看板を目にしたことをきっかけに、筆者が去年に訪れた同宮の梅を振り返る記事。菅原道真公が愛したとされる背景から、境内には多種多様な梅が豊富に植えられています。筆者は望遠レンズで梅を撮影する中、偶然にも雄しべが花弁に変異しつつある「八重の変異」が起こっている非常に珍しい梅を発見。八重咲きの植物学的メカニズムを解説しつつ、梅の奥深い魅力と、菅原道真ゆかりの梅に秘められた高度な植物学的要素を伝える内容です。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

SOY CMSで構築されたサイトを特定する方法を紹介。HTML出力のためソースコードからは判別不可。特有のNot Foundページ(/jfoewajfoiwaejflaleiofjwaefwaeのような無意味な文字列へのアクセス)の存在が手がかりとなる。また、ブログ記事URL(/article/記事タイトル)、月別(/month/YYYY/MM)、カテゴリ(/category/カテゴリ名)ページのURL構造も参考になる。その他、問い合わせフォームページのソースに"SOY_Inquiry"や"soy2_token"の文字列があれば、SOY CMSの可能性が高まる。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

知人の知人のWordPressサイトが乗っ取られ、攻撃サーバーとして悪用された事例を紹介。脆弱なCMSバージョン、簡単なパスワード、推測されやすい管理画面URLが原因だった。また、知人はトロイの木馬、他の知人は無害なファイル増産プログラムの被害に遭い、筆者自身もIEの設定を書き換えられる被害を受けた。攻撃者は無防備なサイトやPCを狙うため、セキュリティ対策は必須。対策学習として、攻撃者の心理を理解できる「サイバーセキュリティプログラミング」や、Webセキュリティの基礎知識を学べる「徳丸浩のWebセキュリティ教室」などを推奨。インターネットの危険性を常に意識し、無関係な人などいないことを認識すべきだと警告している。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

植物の根は左巻きに成長し、その影響で地上部もねじれる。矮化品種ではねじれの周期が短くなる傾向がある。ポインセチアのバーロック型は苞葉が下向きで、全体にねじれが見られる。このねじれは花の美しさに繋がっており、江戸菊など他の園芸作物でも見られる。品種改良においてねじれを意識した例は聞いたことがないが、園芸史を深く理解するにはねじれも重要な視点となる。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

矮化は農業において重要な役割を果たす。矮化とは、植物の節間(葉の付け根の間)が短くなる変異のこと。

ポインセチアなど園芸品種の小型化にも利用される矮化は、作物の収穫効率向上に大きく貢献してきた。例えば、大豆の原種とされるツルマメは4m近くまで成長するが、矮化により現在の50cm程度のサイズになったことで収穫の労力が大幅に軽減された。これにより、高栄養価の大豆を効率的に生産できるようになった。他の作物においても矮化による作業効率の向上が見られる。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

急に寒くなった森で、サザンカの花が咲き始めた。もうそんな季節かと感じつつも、なぜ寒い時期に開花するのか疑問に思う。サザンカは低木なので、春夏は他の木に隠れて目立たない。しかし、この時期は落葉樹の葉が落ちるので、サザンカの花が目立つようになる。とはいえ、寒い時期に花に来る生き物がいるのか、鳥が花粉を運ぶのかなど、開花理由がよく分からない。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

筆者は、イチョウの葉の縁が緑のまま残ることに疑問を抱き、紅葉するカエデと比較している。カエデは枝の先端や葉の外側ほど紅色が強く、何らかのアピールをしているように見える。一方、イチョウは縁が緑のまま黄葉する。この違いから、カエデのような葉の外側からの色の変化は進化における生存戦略として獲得された形質であり、イチョウの黄葉の仕方はそれと異なる戦略に基づいていると推察している。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

尿素は速効性窒素肥料として、硫安より土壌への悪影響が少ない利点を持つ。硫安は土壌pHを低下させ、塩類集積やミネラルの溶脱を引き起こす。一方、尿素は土壌微生物によってアンモニアに分解され、土壌に吸収されるため、急激なpH低下や塩類集積が起こりにくい。また、尿素は葉面散布にも利用でき、植物への吸収効率が高い。ただし、加水分解速度は温度や土壌水分に影響されるため、適切な時期・方法で使用することが重要である。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

紅葉の季節になり、青空を背景にした紅や黄色の葉の鮮やかさに気づいた。秋晴れの下、紅葉はなぜこれほど目立つ色になったのか? 青空を背景に最も映える色を木々が試行錯誤の末に選択した結果だろうか。だとすれば、青に対して紅であることに何かメリットがあるはずだ。森の獣たちは常に周囲を意識しているため、上を向かせることに何か利点があると考えられる。根元ではなく空を見させることで得られるものとは何か? しかし、具体的な理由は思いつかない。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

緑肥の効果は有機物投入だけでなく、植物の根の構造にも関係する。単子葉植物は多数の太い不定根を持ち、双子葉植物は中心の主根から側根を出す。単子葉のソルゴーは土壌の団粒構造形成に優れているが、双子葉のクローバーやヒマワリも緑肥として利用され、状況によってはソルゴー以上の効果を発揮する。緑肥を使いこなすには、単子葉と双子葉の根の違いを理解することが重要である。

/** Geminiが自動生成した概要 **/