/** Geminiが自動生成した概要 **/

節分後も煎り豆の摂取を続ける筆者は、過去記事で提示した「歳の数マメ食の栄養学的合理性」を深掘りし、特に大豆イソフラボンに注目。イソフラボンが筋萎縮緩和に関与する可能性にも触れつつ、過剰摂取の懸念から「イソフラボンが腸内細菌叢によって短鎖脂肪酸へと分解されるのか?」という新たな疑問を提起します。日常的なイソフラボン摂取と運動が、短鎖脂肪酸を生成する腸内細菌を優位に導く可能性に期待を寄せている記事です。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

節分後も煎り豆の摂取を続ける筆者は、過去記事で提示した「歳の数マメ食の栄養学的合理性」を深掘りし、特に大豆イソフラボンに注目。イソフラボンが筋萎縮緩和に関与する可能性にも触れつつ、過剰摂取の懸念から「イソフラボンが腸内細菌叢によって短鎖脂肪酸へと分解されるのか?」という新たな疑問を提起します。日常的なイソフラボン摂取と運動が、短鎖脂肪酸を生成する腸内細菌を優位に導く可能性に期待を寄せている記事です。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

大豆に含まれるβ-コングリシニンは血中中性脂肪低下の可能性があるとされていますが、その合成割合は土壌中の硫黄量に大きく左右されます。硫黄が不足するとβ-コングリシニンが増え、十分だとグリシニンが増加する特性があります。もしグリシニンがβ-コングリシニンより機能的に劣る場合、慣行的な硫酸塩系肥料の過剰な施用は、健康効果の高いβ-コングリシニンの生成を抑制し、大豆の機能性を低下させる可能性があります。このことから、硫酸塩系肥料の適切な施肥管理が非常に重要であると示唆されます。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

本記事は、豆乳のラムスデン現象から着目した大豆タンパク質「β-コングリシニン」が動脈硬化予防に果たす役割の可能性を探る。農研機構のマウス研究では、β-コングリシニン摂取により血中中性脂肪濃度が有意に低下し、糞中への排出量が増加することが明らかになった。この研究結果から、人体においても同様の効果が期待され、生活習慣病である動脈硬化の予防に寄与する可能性があると筆者は考察。高β-コングリシニン大豆の存在にも触れ、その詳しい内容については次回の記事で掘り下げると予告し、読者の関心を高めている。大豆の摂取習慣が健康維持に繋がる可能性を示唆する。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

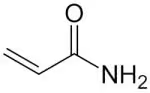

本ブログ記事は、健康関連で度々話題に上がる「アクリルアミド」について深く掘り下げています。アクリルアミドはビニル基とアミド基を持つ化合物で、土壌改良材としても知られています。食品中のアミノ酸・アスパラギンと果糖・ブドウ糖などが、120℃以上の高温調理時に化学反応(メイラード反応の一種)を起こして生成されると解説。アスパラギンを多く含む食材に糖を加えて加熱した食品にアクリルアミドが多く含まれる可能性を指摘し、筆者はアクリルアミドが体内でどのような反応を示すのか、今後の探求に繋がる疑問を投げかけています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

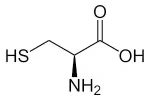

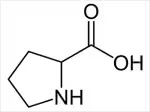

ブログ記事は、「オカラが腐る時の悪臭は何なのか?」という疑問から、その化学的メカニズムを探るものです。オカラの原料であるダイズに豊富なアミノ酸「リシン」に注目し、栄養学におけるリシンの重要性にも触れながら考察を進めます。調査の結果、リシンが微生物によって脱炭酸されることで生成される「カダベリン」という化合物が、腐敗臭の主な原因であることを解説。日常的なオカラの腐敗現象の背後にある具体的な化学物質とその生成プロセスを明確にし、さらに土壌中の微生物との関連性にも言及することで、読者の理解を深める内容となっています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

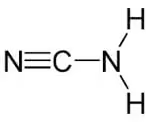

石灰窒素を施肥後のアルコール摂取が危険とされる理由を解説します。石灰窒素(カルシウムシアナミド)は体内で「ニトロキシル」に変化し、これが酵素のチオール基に強く反応してその機能を阻害します。特に、アルコール分解酵素である「アルコールデヒドロゲナーゼ」がニトロキシルにより機能停止すると、アルコールが適切に分解されず、酔いが軽減されない危険な状態に陥ります。この生化学的メカニズムが、石灰窒素施肥後の飲酒を避けるべきとする警告の根拠となっています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

本記事では、石灰窒素(カルシウムシアナミド)施肥後のアルコール摂取禁止の理由を探求。生成AIの情報をもとに、体内でシアナミドがカタラーゼと過酸化水素の作用で、ニトロキシルとシアン化水素に変化するメカニズムを解説した。過酸化水素が酸化剤としてシアナミドを酸化し、反応性の高いニトロキシルを生成することが示された。ニトロキシルはチオールのような求核剤と反応しやすい性質を持つと指摘されるが、アルコール摂取との直接的な関連性やチオールの詳細は次回の記事に持ち越し。本記事は、石灰窒素と生体内の化学反応の一端を提示し、今後の考察への基礎を築いた。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

本記事は、筆者がフジバカマの花にチョウが頻繁に集まる理由に疑問を抱き、その生態を探る内容です。玉川大学の研究結果を引用し、アサギマダラがフジバカマの花蜜に含まれる「ピロリジジンアルカロイド(PA)」を摂取していることを紹介。このPAは多くの動物にとって毒性があるにもかかわらず、アサギマダラはこれを繁殖行動に利用し、さらには体内に蓄積して敵からの防御にも役立てているといいます。チョウがこの毒性のあるPAを良い香りと認識しているのか、という筆者の問いかけも交え、植物成分を巧みに利用するチョウの驚くべき生態について考察しています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

メイラード反応で生成されるメラノイジンの抗酸化作用は、結合するアミノ酸の種類によって異なると判明しました。特にシステイン、リシン、アルギニン、ヒスチジンが抗酸化作用を高めるアミノ酸として挙げられています。硫黄を含むシステインと、窒素が多い他のアミノ酸との違いから、ピロールやチオフェンといった化合物がその作用に関与する可能性が示唆されます。また、リシン、アルギニン、ヒスチジン由来のメラノイジンは着色度が高いのに対し、システイン由来は低いという特性も明らかになりました。この知見は、食品の機能性や加工におけるメラノイジンの活用を深める上で重要です。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

本記事は、ポリフェノール測定法(フォーリン-チオカルト法)が還元剤の総量を測る点に着目し、「メイラード反応で生成されるメラノイジンに還元剤的要素(抗酸化作用)があるか」を考察。佐藤由菜氏らの研究を引用し、アミノ酸と糖のメイラード反応によるメラノイジンが実際に抗酸化作用を持つことを示す。この結果から、黒ニンニクの熟成によってポリフェノール量が増加するのは、メラノイジンの生成に因る可能性が高いと結論。健康効果を考える上では、ポリフェノール量より抗酸化作用の高さが重要であると提言する。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

植物が脂肪酸を吸収することで食味が向上するという仮説に基づき、油脂豊富な青魚の魚粉肥料が同様の効果をもたらすか検証するため、サバの脂肪酸構成を調査しました。

その結果、マサバにはパルミチン酸が脂肪酸総量中24.0gと最も多く含まれることが判明。次いでドコサヘキサエン酸(DHA)、ステアリン酸、イコサペンタエン酸(EPA)などが続きます。特に炭素数16のパルミチン酸の多さは、魚粉肥料が植物に与える影響を考察する上で重要であり、今後の施肥設計において意識すべき点となります。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

古代史の塩に関心を持った筆者が、絵本『世界を動かした塩の物語』から、塩が狩猟採集時代から農耕牧畜時代へと移行する中でその価値を高め、政治と密接に関わってきた歴史を知る。また、科学の発展が塩の政治的価値を変化させたことにも触れる。

記事の主題は、岩塩のピンク色の由来。調査の結果、酸化鉄や赤土が原因であり、不純物が多いものは食用に適さない場合もあると解説。塩の歴史的・科学的な側面を探求し、一般教養として塩への理解を深める重要性を述べている。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

農耕文化の普及と生活圏の内陸化に伴い、食塩の重要性が増した背景を考察。塩の技術をもたらした人物が神格化された可能性にも触れます。特に、塩椎神(シオツチノカミ)について、塩作りだけでなく海の安全や潮の流れ、潮位を司る神、さらには神武天皇に東征を促した神としての側面を紹介。塩の防腐作用が遠隔地への移動を後押しした可能性も示唆しています。筆者はこれらの考察から、塩が古代の生活や航海、神話と深く結びついていたことを示し、塩の歴史へのさらなる探求を深める意欲を表明しています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

食品添加物は、自然毒から身を守るために重要な役割を果たしている。特に、致死レベルのボツリヌス菌の毒素を回避する亜硝酸ナトリウムは、人類の知恵の結晶とも言える。添加物について学ぶため、小学生高学年向けに「食品添加物キャラクター図鑑」を読むのがおすすめ。意外な化合物が添加物として使われていることに驚き、添加物に対する認識が深まるはず。大量の食塩摂取による健康被害を、添加物で回避できるのもメリット。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

米ぬか嫌気ボカシ肥にEFポリマーを加えることで、EFポリマー由来のペクチンからメタノールが生成される可能性がある。このメタノールが酪酸とエステル化し、リンゴやパイナップルの香りの酪酸メチルが合成される可能性がある。酪酸メチルを合成する菌として酵母が考えられる。メタノールは大量摂取で失明の危険性があるが、ボカシ肥作りでは揮発するため過度な心配は不要。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

クチナシの果実から抽出される色素には、黄色と青色がある。青色色素ゲニポシドは、加水分解またはβ-グルコシダーゼ処理によって赤色のゲニポシド酸に変化する。クチナシは黄色、青色、赤色の三原色をすべて生成できるため、様々な色の表現が可能となる。人体への影響は今後の調査が必要だが、黄色のカロテノイドは安全と考えられる。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

糞生菌は、動物の糞に生育する菌類で、主に草食動物の糞に見られる。ヒトヨタケ科など多くの種が存在するが、必ずしも科全体が糞生菌というわけではない。腐生菌である種も含まれる。糞生菌は、糞の中に含まれる未消化の植物組織や、排泄物中の窒素化合物などを栄養源としている。多くの糞生菌は、草に付着しており、動物が草を食べる際に体内に取り込まれ、糞と共に排出されることで生活環を完結させる。肥育牛の糞には、飼料や水分量の関係で菌が少ない場合もある。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

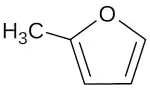

この記事では、チョコレートの香り成分の一つであるメチルフランについて解説しています。メチルフランはメイラード反応や熱分解など様々な経路で生成されるものの、詳細な生成過程は不明です。五員環上の酸素の反応性が高く、これが香りのもととなる一方、発がん性の懸念も示唆されています。過剰摂取は避けるべきですが、一体どんな香りがするのか興味をそそられます。筆者は、メチルフランの反応性の高さから、かつて研究で使用した発がん性のあるDEPCを想起しています。また、関連として糖の還元性や味噌の熟成についても触れています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

緑茶の緑色は葉緑素だが、紅茶の茶葉の褐色はフィオフィチンによる。フィオフィチンは、葉緑素の中心にあるマグネシウムが水素に置き換わることで生成される。マグネシウムの喪失により、緑色から褐色に変化する。紅茶の発酵過程でこの変化が起こる。つまり、紅茶の褐色は、変質した葉緑素であるフィオフィチン由来の色である。抽出された紅茶の溶液にもフィオフィチンが含まれる可能性が高い。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

ファームプロから八女紅茶を頂いた。緑茶用の品種を、一番茶は緑茶に、後の収穫は紅茶に加工するというユニークな取り組みだ。通常、後の収穫は品質が劣ると思われがちだが、八女紅茶は違う。緑茶品種の後期収穫が紅茶製造に適しており、渋みが少なく飲みやすい。栽培も手を抜かず、環境測定をしながら一番茶同様の管理を行う。これは、生産者の労働価値を高め、消費者の健康にも貢献する興味深い試みと言える。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

腸内細菌が食物繊維などを分解して産生する短鎖脂肪酸(酪酸、プロピオン酸、酢酸など)が注目されている。特に酪酸は、無菌マウス実験でうつ様症状を改善する効果が報告されている。つまり、酪酸は単なるエネルギー源ではなく、何らかのシグナル機能を持つと考えられる。ただし、過剰摂取は免疫系への悪影響も報告されており、適量の摂取が重要となる。その他、プロピオン酸や酢酸は食欲や肥満への関与も示唆されている。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

冬は温かい緑茶を飲む機会が増え、茶殻も大量に出る。緑茶の成分抽出は温度に影響され、カテキンは低温、カフェインは高温で抽出される。メーカーの緑茶は、効率的な抽出のため高温で製造される可能性が高く、茶殻にはカフェインが多く含まれると考えられる。以前、コーヒー抽出残渣の施肥で成長抑制効果が見られたが、カフェイン豊富な緑茶の茶殻でも同様の結果が予想される。コーヒー残渣は殻が硬いため肥料として使いにくいが、緑茶の茶殻は比較的使いやすいだろう。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

ネズミ忌避剤によく使われるハッカ油の成分について調べたところ、主成分はl-メントールで、その他l-メントンなどのケトン類が含まれることがわかった。ハッカの香りは好き嫌いが分かれるが、特に小動物への使用には注意が必要だ。肉食動物はケトン類を分解できず、肝不全などを引き起こす可能性がある。草食動物や雑食動物でも分解能力は低い。ケトン類の分解が滞ると有害なので、ハッカ油の摂取には気をつけなければならない。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

## 大浦牛蒡の持つ可能性:250字要約

大浦牛蒡は、一般的な牛蒡より太く長い品種で、食物繊維やポリフェノールが豊富。特に、水溶性食物繊維のイヌリンは、血糖値の上昇抑制や腸内環境改善効果が期待できる。

近年、食生活の変化から食物繊維摂取不足が問題視される中、大浦牛蒡は手軽に摂取できる食材として注目されている。

また、大浦牛蒡の栽培は、耕作放棄地の活用や雇用創出など、地域活性化にも貢献する可能性を秘めている。

食と健康、そして地域の課題解決に繋がる可能性を秘めた食材と言えるだろう。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

メグスリノキは、ムクロジ科カエデ属の落葉樹で、紅葉が美しい。古くから目の病気に用いられ、その名がついた。効能はまだ解明されていない部分も多い。\

メグスリノキに興味を持ったきっかけは、肝油に配合されていたこと。筆者は、テレビで肝油の効能を知り、再び摂取し始めたところ、目の乾燥が改善した。\

肝油は、サメなどの肝臓から抽出される脂肪分で、ビタミンAが豊富である。ビタミンAは目の健康に重要な栄養素である。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

著者は亜鉛摂取のためのお菓子を探しており、松の実が高い亜鉛含有量を持つことを発見しました。松の実の亜鉛含有量は、以前紹介したたまごボーロの30倍にもなります。しかし、食用に流通している松の実は、日本のクロマツやアカマツではなく、海外産の松の実であることが分かりました。日本の松は種子が小さく食用に向かないため、普段目にする機会が少ないのも納得です。著者は今回の発見を通して、植物学を学んでいたにも関わらず知らないことが多く、世界中の知識の広さを改めて実感しています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

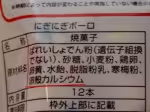

この記事は、体調不良時に不足する糖質コルチコイドの材料となるコレステロールを卵ボーロから摂取できるかを考察しています。

卵ボーロには卵黄が含まれていますが、主成分はジャガイモ澱粉等で卵は10%程度です。少量の摂取ではコレステロール不足を補う効果は期待薄ですが、お菓子なので過剰摂取も問題です。

むしろ注目すべきは「ルテイン卵」を使用している点です。ルテインは目に良いカロテノイドで、卵はその蓄積能力があります。原料にこだわることで、たまごボーロは高品質な食品になり得る可能性を秘めていると言えるでしょう。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

体調不良で病院を受診したところ、ステロイド剤を処方されました。説明文には「体内で不足している副腎皮質ホルモンを補います」とあり、副腎皮質ホルモン不足が体調不良の原因だと推測しました。

副腎皮質ホルモンは、腎臓の上にある副腎から分泌されるホルモンで、炎症の制御や代謝、免疫反応など、様々な生理機能に関わっています。不足すると運動能力や免疫力に影響が出ることが予想されます。

副腎皮質ホルモンを常に適切な状態に保つことができれば、体調管理に役立つと考え、その方法を探っています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

ツクシはミネラル豊富だが、チアミナーゼ、アルカロイド、無機ケイ素の摂取には注意が必要。

チアミナーゼはビタミンB1を分解する酵素だが、ツクシのアク抜きで除去可能。

ビタミンB1は代謝に重要だが、チアミナーゼは植物、魚、細菌などに存在し、その役割は不明。

ツクシは適切に処理すれば健康 benefitsを提供できる。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

春の山菜として親しまれるツクシ。しかし、栄養豊富な半面、スギナは土壌の質を低下させるため、食用量に疑問を持つ人もいる。スギナが繁茂する土壌は、カリウムや亜鉛が少ない傾向がある。一方で、牛糞を多用した畑では、土壌が劣化しているにも関わらず、カリウムが多くスギナが繁茂する。ツクシとスギナの複雑な関係、そして土壌への影響について考察している。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

ヒシの実は、忍者が撒菱として使うだけでなく、非常食としても利用されていました。デンプンが豊富で、古くから救荒食として重宝されてきました。また、「胃腸をよくし、五臓を補い、暑を解き、消渇を止む」といった漢方的な効能も伝えられています。ヒシの外皮には、ユーゲイニンなどのポリフェノールが含まれており、糖尿病予防効果などが期待されますが、食用部分には含まれていない可能性があります。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

海岸の砂浜で生育する松の栄養源に関する研究紹介記事です。

松と共生する外生菌根菌は、海水の主成分である塩化ナトリウムの影響で成長が促進される種類が存在します。

これは、海岸沿いの松の生育に外生菌根菌が大きく貢献している事を示唆しています。

また、松の落葉により土壌の塩分濃度が低下すると、他の植物が生育可能になり、松の生育域が狭まるという興味深い現象も解説されています。

さらに、記事後半では、防風林の松の定植において、外生菌根菌を考慮することの重要性についても触れています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

渋柿の渋みは、果実に含まれる「シブオール」というタンニンが、ミネラルと反応してミネラル吸収を阻害することで起こります。

時間が経つにつれて渋みが減るのは、柿の熟成过程中に発生するアセトアルデヒドがタンニン同士を結合し、アセトアルデヒドは一部のタンニンがミネラルと反応するのを阻害するためです。

この反応により、シブオールが水に溶けにくくなり、渋みが低減します。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

「疲労とはなにか」では、疲労を細胞機能の障害と定義し、疲労感と区別しています。eIF2αのリン酸化が疲労に関連し、米ぬかに含まれるγ-オリザノールがeIF2αの脱リン酸化を促進し、心臓の炎症を抑制することが示されています。

ただし、米ぬかの摂取による疲労回復効果は限定的です。本書では、疲労に対する特効薬はなく、疲労の仕組みを理解することが重要だと述べています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

春の七草のホトケノザは、キク科のコオニタビラコのことで、シソ科のホトケノザとは別種です。シソ科のホトケノザには、イリドイド配糖体という成分が含まれており、毒性と薬効の両面を持ちます。

一般的に、シソ科のホトケノザを少量摂取した場合の安全性は明確に確立されていません。そのため、七草がゆに使うことは避け、食用としない方が無難です。もし誤って摂取してしまい、体調に異変を感じたら、すぐに医師に相談してください。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

今回の記事では、ナシとリンゴの栄養成分比較において、リンゴに含まれるプロシアニジンがナシにはほとんどない可能性について論じています。ナシのポリフェノールはアルブチン、クロロゲン酸、カフェ酸で構成され、抗酸化作用やメラノサイド合成阻害作用を示すものの、プロシアニジンの有無は不明です。プロシアニジンは腸内環境改善効果などが期待されるため、もしナシに含まれていなければ、リンゴとの栄養価の差が生じると考えられます。今後は、ナシにおけるプロシアニジンの存在有無や、他の注目すべき栄養素について調査を進める必要があると結論付けています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

ポリフェノールとアミノ酸は、食品の加工や保存中に反応し、褐色物質(メラノイジン)を生成することがあります。この反応は、食品の色や風味に影響を与える可能性があります。ポリフェノールの種類や量、アミノ酸の種類、温度、pHなどの要因によって反応速度は異なります。褐変を防ぐ方法としては、加熱処理、pH調整、酸素遮断などが挙げられます。

(244文字)

/** Geminiが自動生成した概要 **/

リンゴが「百薬の長」と呼ばれる理由の続編。今回は、リンゴに豊富なポリフェノール(特にプロシアニジン)の驚くべき効果に焦点を当てています。一部のポリフェノールは腸で吸収されにくいものの、腸内細菌叢に直接影響を与え、改善を促進します。具体的には、肥満の人の腸内に多い菌や、脳に悪影響を与える菌の割合を減少させることが分かっています。これにより、肥満・糖尿病の改善や認知機能の向上に寄与する可能性が示唆され、リンゴの持つ多機能な健康効果が改めて強調されています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

鮭のアスタキサンチンは、ルテインより極性が高くヒトへの吸収率が低いと考えられますが、実際には吸収されています。油性溶液にする等、吸収率を高める調理法が関係している可能性があります。もしそうであれば、オレンジのビオラキサンチンの吸収率も、調理法によって高まるかもしれません。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

オレンジジュースとみかんジュース、カロテノイド摂取の観点からどちらが良いか。人間はルテインやβ-クリプトキサンチンなど特定のカロテノイドしか吸収できない。β-クリプトキサンチンはみかんに多く含まれる一方、オレンジに多いビオラキサンチンは吸収されにくい。よってカロテノイド摂取にはみかんジュースの方が効果的と言える。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

魚類は、タウリンを豊富に含むため、魚粉は優れた肥料となります。しかし、魚粉の需要増加は乱獲につながり、環境問題となっています。タウリンは魚類の体内での浸透圧調節、神経伝達、抗酸化作用などに重要な役割を果たしています。魚類の中でもブルーギルは特にタウリン合成能力が高く、そのメカニズムの解明は、魚粉に頼らない持続可能な養殖や、タウリンの栄養学的価値の理解に役立つと考えられています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

広島大学大学院統合生命科学研究科の加藤範久教授らの研究グループは、緑茶に含まれるポリフェノールの一種であるカテキンが、大腸がんの危険因子である二次胆汁酸(リトコール酸など)を減少させることを発見しました。腸内細菌によって産生される二次胆汁酸は、大腸がんのリスクを高めるとされています。本研究では、カテキンが腸内細菌叢の構成を変化させ、二次胆汁酸の産生を抑制することを明らかにしました。この発見は、カテキン摂取による大腸がん予防の可能性を示唆するものです。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

胆汁酸の大部分は、タウリンやグリシンが抱合した抱合型として存在します。抱合とは、毒性物質に特定の物質が結合し無毒化する作用を指します。タウロコール酸はコール酸にタウリンが、グリココール酸はコール酸にグリシンがそれぞれ抱合したものです。コール酸自体は組織を傷つける可能性があるため、通常はタウリンなどが抱合することでその働きを抑えています。タウリンが遊離するとコール酸は反応性を持ち、本来の役割を果たします。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

タウリンは神経伝達物質としての働き以外に、細胞内ATP量増加に貢献する可能性がある。マウス実験ではタウリン摂取によりATP量増加が見られ、大正製薬も同様の報告をしている。ATPは筋肉運動に必須のエネルギー源であるため、タウリンは動物の運動能力に影響を与えると考えられる。今後は、土壌中の微生物におけるタウリンへの反応について調査する必要がある。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

この記事は、魚粉肥料に含まれるタウリンの土壌への影響について考察しています。タウリンは抑制性の神経伝達物質として働き、眼の健康にも関与していますが、栄養ドリンクから摂取しても直接的な効果は薄いようです。しかし、神経伝達物質以外の働き方も示唆されており、さらなる研究が必要です。筆者は土壌微生物への影響に関する情報が少ないことを課題に挙げ、タウリン全体の効能について掘り下げていく姿勢を見せています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

新姫は、山口県発祥の香酸カンキツで、タチバナと在来マンダリンの自然交配種とされる。果実は緑色で、酸味と甘味のバランスが良く、独特の香りが特徴。機能性成分ヘスペリジンを豊富に含み、抗不安作用などが期待されている。ヘスペリジンは、アデノシン受容体を介して作用すると考えられている。新姫は、香酸カンキツでありながら、マンダリンの特徴も併せ持つ興味深い品種である。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

香酸カンキツ、特に新姫は、ポリメトキシフラボノイドの一種であるノビレチンを豊富に含み、これが動物実験で神経系に作用し、記憶学習能の向上などが示唆されています。

著者は、ノビレチンの効果と田道間守の不老長寿の伝説を結びつけ、その効能に納得を示しています。

しかし、香酸カンキツがなぜ動物に有益なノビレチンを合成するのか、その理由は不明であり、著者は昆虫への作用などを考察しています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

この記事では、青酸(シアン化水素)の毒性について解説しています。シアン化合物は反応性が高く、呼吸に必要なヘム鉄と結合し、エネルギー産生を阻害することで毒性を発揮します。

具体的には、シアン化合物はヘム鉄内の鉄イオンに結合し、酸素との結合を阻害します。結果として、細胞は酸素を利用したエネルギー産生ができなくなり、窒息と似た状態に陥ります。

ただし、少量のシアン化水素は体内で分解され、蟻酸とアンモニアになるため、直ちに危険というわけではありません。未熟なウメなど、シアン化合物を含む食品は、適切に処理することで安全に摂取できます。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

古代中国から邪気払いの力があるとされてきた桃の種「桃仁」には、アミグダリン、プルナシンという青酸配糖体が含まれています。

これらは体内で分解されると猛毒の青酸を生成しますが、ごく少量であれば安全に分解されます。桃仁は、血の滞りを除き神経痛を和らげる効能があり、風邪の予防や生活の質向上に役立ちます。

少量ならば薬、過剰摂取は毒となる桃仁は、まさに邪気を祓うイメージを持つ植物と言えるでしょう。古代の人々がその効能を見出したことに感銘を受けます。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

この記事は、汚泥肥料に含まれる可能性のある有害金属、特にカドミウムについて解説しています。

汚泥肥料は資源有効活用に役立ちますが、製造過程によってはカドミウムなどの有害金属が混入する可能性があります。カドミウムは人体に蓄積し、腎臓障害などを引き起こすことが知られています。

著者は、汚泥肥料中のカドミウムが農作物に与える影響について調査しており、次回の記事で詳細を解説する予定です。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

ミカンの薄皮についている筋状の部分「アルベド」には、抗酸化作用のあるフラボノイドや、GABA、グルタミンといった成分が豊富に含まれています。これらの成分は、ミカンを搾汁してジュースにすると大幅に減少してしまいます。アルベドは苦味がありますが、健康のために残さず食べることをおすすめします。フラボノイドは体に良い影響を与える成分なので、積極的に摂取しましょう。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

ウンシュウミカンの苦味成分には、種子に多いリモノイド化合物に加え、果皮やじょうのうに多く含まれるヘスペリジン等のフラボノイドがあります。ヘスペリジンはルテオリンというフラボノイドが変化したもので、ポリフェノールの一種です。ウンシュウミカンの品種改良では、じょうのうが薄く食べやすいものが選ばれてきたため、苦味が減っていったと考えられます。ただし、ヘスペリジンには健康効果があるため、甘さだけを追求した品種が良いとは限りません。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

筆者は、中干しなし+レンゲ栽培をしている田んぼでジャンボタニシが減った可能性を考察しています。 ポイントは、土壌中の鉄分の酸化還元です。

①レンゲにより土壌中の有機物が増加

②春に土壌表面が急速に褐色化したことから、鉄分が酸化

③その後、潅水により鉄分が還元され土壌中に蓄積

この還元された鉄をジャンボタニシが摂取することで、農薬と同様の効果が生まれたと推測しています。そして、タンニン鉄が有効なのではないかと結論付けています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

Eルチンは、酵素処理によって吸収効率を高めたルチンのことです。ルチンはポリフェノールの一種ですが、そのままでは吸収されにくいため、酵素を用いて糖を結合させることで吸収率を向上させています。

具体的には、ルチンの構造の一部であるクェルセチンに1〜6個の糖を付加することで、吸収率が飛躍的に高まります。この酵素処理は人体に悪影響を及ぼすものではありません。

森永製菓のEルチンは、マメ科のエンジュ由来のルチンを使用しており、吸収効率を高めたことにより、健康機能が期待されています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

プロテインバーにEルチンを配合する目的は、筋肉量の増加を促進するためです。Eルチンは、酵素処理によって吸収率を高めたルチンのことです。ルチンはポリフェノールの一種で、活性酸素を除去する効果があります。

Eルチンを摂取すると、運動時の過剰な酸化ストレスを軽減し、筋疲労を抑えることで、筋肉量の増加を助ける可能性があります。

ただし、Eルチンによる筋肉増加のメカニズムはまだ完全には解明されていません。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

ビタミンB6はアミノ酸代謝に重要な補酵素で、脂肪代謝にも関与し、不足すると脂肪が血管に付着しやすくなる可能性があります。ビタミンB6不足は皮膚炎にも関連し、かゆみを抑える効果も期待されます。ビタミンB6は玄米や米ぬかに多く含まれており、特にぬか漬けは発酵食品でもあり、アレルギー反応の緩和に良い可能性があります。ビタミンB6は目薬にも含まれており、様々な効果が期待されています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

ポリフェノールは活性酸素の除去だけでなく、アレルギー反応への関与も注目されています。花粉症などのアレルギー反応を引き起こすヒスタミンを分泌する細胞「好塩基球」に対し、ポリフェノールは活性調整を行うことが分かっています。

具体的には、ポリフェノールの一種であるフラボノイド(ケルセチンやケンフェロールなど)が、好塩基球内でのヒスタミン分泌に関わるNFATやAP-1といったタンパク質の活性に影響を与えます。

健全な野菜にはこれらのポリフェノールが多く含まれるため、野菜の質の低下はアレルギーに大きな影響を与えている可能性があります。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

江戸時代以前の菜種油採取は、圧搾技術が未発達で非効率だったため、高級品として一部の富裕層にしか普及していませんでした。庶民は菜種油を灯火用に少量使う程度で、食用油はほとんど使われていませんでした。本格的に菜種油が普及したのは、江戸時代に搾油技術が発展し、生産量が増加してから。それでも高価だったため、庶民の食生活に本格的に浸透したのは、第二次世界大戦後のことです。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

## 乳酸菌が花粉症に効くってホント?

記事では、花粉症緩和にはIgEの産生抑制が有効で、乳酸菌、特に植物性乳酸菌がその可能性を秘めていると解説されています。

IgEはアレルギー反応を引き起こす抗体の一種で、花粉症ではこのIgEが過剰に作られることが問題です。乳酸菌、特に植物性のものは、発酵食品や飲料に含まれており、摂取することでIgEの産生を抑える効果が期待されています。

ただし、まだ研究段階であり、効果を保証するものではありません。今後のさらなる研究が期待されます。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

ブルーベリー由来のアントシアニンは、網膜の炎症を軽減し、光受容体であるロドプシンの減少を抑制する抗酸化作用があります。これらの効果により、目の健康を維持し、視力低下を防ぐことが示唆されています。

アントシアニンは植物が光ストレスから身を守るために合成するフラボノイドの一種です。過剰な光を吸収し、活性酸素の発生によるダメージを防ぐ働きがあります。

それゆえ、ブルーベリーのサプリメントの摂取は、現代社会における青色光による光ストレスに対抗し、目の機能を維持するのに役立つ可能性があります。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

目のサプリとして知られるブルーベリー。その効能は、豊富に含まれるアントシアニンという成分が、網膜で光を認識するロドプシンという物質の再合成に関与しているためとされています。

ロドプシンは光を感知すると構造変化を起こし、その信号が脳に伝わることで視覚が生じます。その後、ロドプシンは再合成されて再び光を感知できる状態に戻ります。

ブルーベリーのアントシアニンがこの再合成を助けることで、視覚機能の維持に貢献すると考えられています。しかし、アントシアニンが具体的にどのように再合成に関与するのか、詳しいメカニズムは記事では触れられていません。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

記事は、目の疲れ解消のサプリメント成分、ルテインについて解説しています。

ルテインは緑黄色野菜に含まれるカロテノイドの一種ですが、豊富に含む食材は限られるため、日常的な摂取は難しいとされています。

ルテインは体内で生成できないため、食事やサプリメントから摂取する必要があります。

ヨモギはルテインを豊富に含み、アルツハイマー病予防効果も期待されています。

鉄分不足解消には鉄分の多い食品を食べる必要があり、野菜だけでは不十分です。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

本文は、冬に体に蓄積する老廃物の正体を突き止めようとする内容です。

冬は寒さ対策で脂肪を蓄え、血行が悪くなることから、筆者は「酸化された脂質」と「低温で損傷したミトコンドリア」を老廃物の候補としています。

しかし、アブラナ科の野菜に含まれるイソチオシアネートは活性酸素の発生を抑制するものであり、老廃物を直接除去するわけではありません。

結論として、老廃物の正体は明確にならず、本当に食で除去できるのか疑問が残ります。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

玄米食は白米食に比べ亜鉛含有量に大きな差はなく、亜鉛不足解消に劇的な効果は期待できない。

玄米(穀粒)100g中の亜鉛含有量は1.8mg、精白米(穀粒)は1.4mgと、糠層より胚乳に多く含まれる。

亜鉛はタンパク質合成に必須だが、植物の生育や人間の健康に欠かせないため、摂取が難しい栄養素である。

土壌への牛糞施肥は亜鉛吸収を阻害する可能性があり、光合成効率を高める川からの恩恵や、大豆生産における稲作技術の活用が重要となる。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

味噌の原料である大豆は、タンパク質や必須アミノ酸のリシンが豊富です。しかし、大豆から豆乳を絞って作る豆腐は、タンパク質量が減少し、リシンも100gあたり480mgに減少します。一方、絞り粕である大豆粕にはタンパク質が多く残り、最近の味噌にはこの大豆粕が使われています。つまり、大豆のタンパク質は、豆腐よりも味噌に多く含まれることになります。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

この記事は、白米と玄米のリジン含有量を比較し、玄米食がリジン摂取量増加に有効かどうかを検証しています。

白米100gあたりのリジン含有量は102mgである一方、玄米は310mgと約3倍も多く含まれています。茶碗一杯(150g)に換算すると、白米は153mg、玄米は465mgとなり、玄米食の優位性が分かります。

しかし、味噌汁一杯(味噌15g)のリジン含有量は87mgと少なく、味噌汁だけでリジン不足を補うのは難しいようです。

記事では、味噌汁の具材である豆腐なども考慮する必要性に触れており、今後の検証が期待されます。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

米ぬかのアミノ酸スコアの高さが気になり、調査を実施。白米と味噌汁の組み合わせが完全栄養とされる背景には、白米に不足するリジンを大豆が補う関係がある。しかし、大豆確保の将来に不安があるため、米ぬかのアミノ酸スコアに注目。調査の結果、米ぬかのアミノ酸スコアは96、リジン含有量は7.80%と判明。ただし、大豆のリジン含有量との比較が必要。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

玄米食は栄養豊富で食物繊維も豊富だが、脂肪酸組成、特に多価不飽和脂肪酸のバランスが気になる。

米ぬかから採れる米油の脂肪酸組成を見ると、オレイン酸が多く、必須脂肪酸のリノレン酸が少ない。玄米は主食なので摂取量が多くなるため、リノール酸過剰摂取の可能性があり注意が必要。リノール酸の過剰摂取はアレルギーや生活習慣病のリスクを高めるとされており、オメガ6系脂肪酸とオメガ3系脂肪酸の摂取バランスが重要となる。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

疲労感緩和に効果的な成分として、ヒスチジンから合成されるイミダペプチドが注目されています。疲労の原因となる活性酸素を除去する抗酸化作用を持つためです。

イミダペプチドの一種であるカルノシンは、ヒスチジンとβ-アラニンからなります。摂取後、体内で分解され必要な組織で再合成されます。

ヒスチジン、β-アラニン共に脳関門を通過するため、脳内の活性酸素除去に効果を発揮すると考えられます。イミダペプチドは鳥類の胸肉に多く含まれています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

エゴマ油はα-リノレン酸を多く含み、リノール酸過剰摂取の懸念が少ない食用油です。では、なぜエゴマはα-リノレン酸を豊富に含むのでしょうか?

エゴマはゴマと名前が付きますが、実はシソの仲間です。秋に収穫される種子からエゴマ油が採れます。シソ特有の香りとα-リノレン酸の間に関係性があるのか、興味深い点です。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

ゴマ油は、オレイン酸と必須脂肪酸のリノール酸を多く含む一方、必須脂肪酸のα-リノレン酸が少ない点が特徴です。α-リノレン酸不足が懸念されるものの、酸化しにくく風味が長持ちするため、食材として使いやすい油といえます。ゴマ油の風味を保つ立役者は、抗酸化作用を持つゴマリグナン(セサミン、セサモリンなど)です。これらの成分のおかげで、ゴマ油は長期間保存しても味が落ちにくく、良質な食用油として重宝されています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

LDLコレステロールは、肝臓で作られ末梢組織にコレステロールを運ぶ役割を持つため、過剰になると動脈硬化のリスクを高めます。しかし、LDLコレステロール自体が動脈硬化を引き起こすわけではありません。血管壁に蓄積したコレステロールが活性酸素によって酸化し、過酸化脂質に変化することで動脈硬化を引き起こします。そのため、抗酸化作用を持つカロテノイド、ポリフェノールなどを摂取することが重要です。お茶に含まれるカテキンも抗酸化作用があり、風邪予防だけでなく動脈硬化予防にも効果が期待できます。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

コレステロールは、細胞膜の柔軟性やステロイドホルモン合成に重要な誘導脂質の一種です。脂肪酸とは構造が大きく異なりますが、水に不溶で無極性溶媒に可溶という脂質の定義を満たすため、脂質に分類されます。コレステロールは健康に重要な役割を果たしており、単純に善悪で判断できるものではありません。脂質を豊富に含む食材を理解するには、このような脂質の多様性への理解が不可欠です。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

青魚にはDHAが豊富というイメージがありますが、実は他の海産物と比べても、DHA含有量が多いわけではありません。DHA含有量は季節によって大きく変動し、これは青魚が食べる餌に影響を受けているためです。青魚自身はDHAを合成する能力は低く、食物連鎖の下位にいるプランクトンや微細藻類がDHAを合成しています。そのため、DHAを効率的に摂取するには、これらの藻類を直接摂取する方法も有効です。実際、微細藻類からDHAを抽出して商品化が進められています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

本記事では、必須脂肪酸α-リノレン酸の重要性と、植物体内での働きを探求。リノール酸との摂取バランスを整えるため、α-リノレン酸を増やす栽培法を模索します。植物体内では、α-リノレン酸から植物ホルモン「ジャスモン酸」や「みどりの香り」が合成され、これらは組織損傷時の環境ストレス耐性に関わる「オキシリピン」と呼ばれます。また、植物が共生菌に感染すると脂肪酸が増える可能性に触れ、殺菌剤不使用の畑で育った野菜の健康効果が高い可能性を示唆。「美味しい野菜=健康効果が高い」という仮説にも言及し、今後の栽培方法のヒントを提供します。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

リノール酸は必須脂肪酸だが、過剰摂取すると脳血管系疾患リスクが上昇する可能性がある。 これは、リノール酸からアラキドン酸が、α-リノレン酸からDHAが合成される経路が競合するためである。DHAは脳の働きに重要だが、リノール酸過剰摂取によりDHA合成が抑制される。特に乳幼児の脳発達への影響が懸念されるため、粉ミルクのリノール酸量には注意が必要だ。α-リノレン酸やDHA摂取を意識することで改善が期待される。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

α-リノレン酸は、人体では合成できない必須脂肪酸です。ナタネ油やエゴマに多く含まれ、体内でエイコサペンタエン酸(EPA)やドコサヘキサエン酸(DHA)に変換されます。EPAはエイコサノイドを生成し、筋細胞や血管に作用します。DHAは脳関門を通過し、脳や網膜の機能維持に重要な役割を果たします。α-リノレン酸の過剰摂取については、まだ議論の余地があります。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

必須脂肪酸のリノール酸は、体内でγ-リノレン酸、アラキドン酸へと代謝され、最終的にエイコサノイドという生理活性物質を生成します。エイコサノイドはプロスタグランジンE2やPGD2などを含み、平滑筋収縮、血管拡張、発熱、睡眠誘発など多様な生理作用に関与します。

重要なのは、ヒトはリノール酸からγ-リノレン酸への変換はできますが、オレイン酸からリノール酸を合成できない点です。このためリノール酸は必須脂肪酸として食事から摂取する必要があります。

一方で、アラキドン酸カスケードの過剰な活性化は炎症反応の亢進につながる可能性も示唆されており、リノール酸摂取の過剰症が懸念されます。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

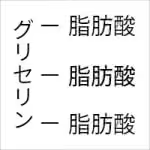

本ブログ記事は、中性脂肪を構成するグリセロールの生合成経路を解説しています。中性脂肪はグリセリン(グリセロール)と脂肪酸から成り、脂肪酸は糖質の余剰分から生合成されることが前提として述べられています。グリセロールも同様に、摂取したグルコース(ブドウ糖)が解糖系の中間生成物である「ジヒドロキシアセトンリン酸」を経て「グリセロール3-リン酸」となり、中性脂肪が合成される仕組みが説明されています。これにより、グリセロールも糖質の余剰分から作られることが示され、エネルギー貯蔵の役割を担う中性脂肪の全体像がより深く理解できる内容となっています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

中性脂肪は、グリセリンという物質に脂肪酸が3つ結合したもので、エネルギー貯蔵や臓器の保護などの役割があります。脂肪酸の種類によって構造や融点が異なり、飽和脂肪酸が多い動物性脂肪は常温で固体、不飽和脂肪酸が多い植物性脂肪は液体であることが多いです。

グリセリンに結合する脂肪酸は1〜3つの場合があり、それぞれモノアシルグリセロール、ジアシルグリセロール、トリアシルグリセロールと呼ばれます。中性脂肪という名前は、グリセリンと脂肪酸が結合すると中性になることに由来します。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

本記事は、人体で合成できない「必須脂肪酸」について深掘りします。必須脂肪酸はω-6のリノール酸とω-3のリノレン酸の2種を指します。

人体は炭水化物(ブドウ糖)からアセチルCoAを経て、飽和脂肪酸であるパルミチン酸やステアリン酸を合成し、さらにステアリン酸から一価不飽和脂肪酸のオレイン酸も合成可能です。オレイン酸は体温下で脂肪の流動性を保つ上で重要です。

しかし、人体はリノール酸やリノレン酸のような多価不飽和脂肪酸を合成する酵素を持たないため、これらは食物からの摂取が不可欠であると解説しています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

お茶の味を決める要素は、苦味、渋み、旨味の3つです。

* **苦味**:カフェインやテオブロミンといった成分によるもので、お茶の覚醒作用や集中力を高める効果に貢献します。

* **渋み**:カテキン類、特にエピガロカテキンガレート(EGCG)によるもので、抗酸化作用や脂肪燃焼効果などが期待できます。

* **旨味**:テアニンというアミノ酸によるもので、お茶の甘みやコク、リラックス効果に繋がります。

これらの要素のバランスによって、お茶の種類や淹れ方によって味が大きく変わるのが、お茶の魅力と言えるでしょう。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

植物は、水中生活から陸上生活に移行する際に、過剰な光エネルギーへの対策として様々な進化を遂げました。その一つが、光合成の補助色素であるカロテノイドの獲得です。カロテノイドは、強光下で発生する活性酸素から植物自身を守る役割を担っています。水中は光が届きにくいため、水中生活を送っていた祖先は、光合成に必要な光エネルギーを得ることに苦労していました。しかし、陸上進出に伴い光が豊富に得られるようになると、今度は過剰な光エネルギーが細胞に損傷を与えるという問題が生じました。そこで、植物はカロテノイドを進化させることで、過剰な光エネルギーを吸収し、熱エネルギーに変換することで無害化することを可能にしました。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

巷で話題のプリン体とは、プリン骨格を持つ核酸塩基のことです。プリンは、ビールでよく耳にする痛風と関係が深く、体内で分解されると尿酸となります。

プリン体はグリシンから合成され、グルタミン、アスパラギン酸、ギ酸も材料となります。つまり、グリシン摂取=プリン体増加、というわけではありません。

プリン体は健康面で何かと話題に上がるため、もう少し詳しく見ていく必要がありそうです。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

この記事は、睡眠サプリとして注目されるグリシンの過剰摂取について考察するために、体内の様々な役割を解説しています。グリシンは、ヘモグロビンの原料となるポルフィリン、抗酸化物質であるグルタチオン、そして体内で最も多いタンパク質であるコラーゲンの合成に必要です。さらに、エネルギー代謝に関わるクレアチン、遺伝情報の伝達に関わるプリン体の原料にもなります。このように多岐にわたるグリシンの役割を理解した上で、過剰摂取の問題を検討していく必要があると結論付けています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

本記事は、アミノ酸「グリシン」の睡眠改善効果を解説します。グリシンは脳に直接作用する抑制性の神経伝達物質で、体内時計の中枢を介し手足の体温を上げ、深部体温を下げることで良質な睡眠を誘発します。その発見は、味の素の研究員が別の試験中、偶然グリシンをまとめて摂取したところ、いびき減少と翌日の活力向上を経験したという、興味深い経緯に由来。ヒューマンエラーから生まれたこの発見が、グリシンを睡眠サプリメントとして注目するきっかけとなり、その有効性を示唆しています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

ゴボウは連作障害を起こしやすいですが、その原因の一つに青枯病があります。青枯病は土壌細菌であるラルストニア・ソラナセアルムによって引き起こされ、ゴボウだけでなく、トマトやナスなどのナス科植物にも被害をもたらします。

この細菌への対策として、トウモロコシの分泌する抗菌物質DIMBOAが有効です。DIMBOAは青枯病菌の増殖を抑え、ゴボウへの感染を防ぐ効果があります。

しかし、DIMBOAは土壌中の微生物によって分解されやすく、効果が持続しない点が課題です。そのため、ゴボウの連作障害を克服するには、DIMBOAの効果的な利用方法や、他の対策との組み合わせが重要となります。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

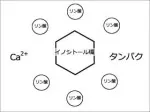

人間はフィチン酸以外のリンを摂取しています。食品添加物として使われるリン酸塩は、メタリン酸ナトリウムとリン酸二水素ナトリウムがあります。特にリン酸二水素ナトリウムは吸収しやすい形状で、多くの加工食品に含まれるpH調整剤に使われているため、リンの過剰摂取につながる可能性があります。リンの過剰摂取はカルシウム不足を引き起こす可能性があるため注意が必要です。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

フィチン酸は、活性酸素そのものを除去するのではなく、活性酸素を発生させるヒドロキシラジカルの生成を抑えることで抗酸化作用を示します。 具体的には、フィチン酸が金属イオンとキレート結合することで、ヒドロキシラジカルの生成原因となるフェントン反応を抑制します。土壌中では、微生物によってフィチン酸から金属イオンが遊離することで、活性酸素が発生し、腐植の形成に寄与すると考えられます。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

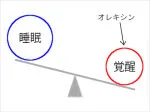

本ブログ記事は、櫻井武氏の著書『睡眠の科学』をきっかけに、睡眠の根本原理を探求する。従来のメラトニン中心の考え方では説明が難しかった「体調不良時の眠気」などの疑問に対し、「睡眠」と「覚醒」をシーソーの関係で捉える新たな法則を紹介。生命の基本は「睡眠」にあり、オレキシンなどによる「覚醒」への重み付けで活動できるとし、日中の活動でこの重み付けが減ると睡眠が優位になる。体調不良時は覚醒の重み付けが困難なため眠気が続く、という明快な説明がなされており、これは睡眠理解における画期的なブレイクスルーだと強調している。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

脂肪分の摂取に最適な時間帯は、胆汁の分泌量で判断できます。胆汁は脂肪の消化を助ける液体で、睡眠中も肝臓で生成され続け、朝食前に多く分泌されます。

朝食時に脂肪分を摂取すると、豊富な胆汁により速やかに消化されます。一方、夕食後に摂取すると、活動量の少ない睡眠中に消化が行われるため、脂肪が蓄積しやすく、生活習慣病のリスクが高まります。

このように、食材の摂取タイミングは、体の働きを考慮することでより効果的に栄養を吸収できます。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

朝食の定番である味噌汁に含まれるタンパク質が、いつ利用可能になるのかを解説しています。

栄養士コラムによると、味噌汁の消化時間は3時間以内とのこと。

つまり、午前7時に味噌汁入り朝食を食べると、アミノ酸が利用できるようになるのは午前10時頃になります。

ただし、これは味噌汁の具材も含めた平均的な時間なので、目安として捉えてください。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

朝食で摂取したタンパク質は、筋肉の修復だけでなく、日中の活動に必要な様々な機能を担うタンパク質の合成に使われます。例えば、糖質をエネルギーに変換するために必要なタンパク質の合成にもタンパク質は必要です。つまり、朝食でタンパク質を十分に摂取しないと、日中の活動に必要なエネルギーが効率的に作られない可能性があります。そのため、朝食でもタンパク質をしっかり摂取することが重要です。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

食料自給率が低く海外資源に頼る日本の食料安全保障は課題です。特にタンパク源の確保は重要で、低資源で栽培可能な大豆の活用が鍵となります。その中でも、大豆ミートは代替肉として注目されていますが、普及には課題も多く、特に価格高騰が課題です。そこで、遊休農地を活用した稲作との連携による低コスト化が有効と考えられます。稲作農家が水田で大豆を栽培し、その大豆を原料に大豆ミートを製造・販売することで、低価格化と食料自給率向上に貢献できると考えられます。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

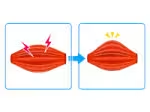

記事では、大豆イソフラボンの一種であるゲニステインが筋萎縮の緩和に効果がある可能性について解説されています。 東京大学の研究によると、ゲニステインはエストロゲン受容体に作用し、運動不足や骨折による筋萎縮の進行を遅らせる効果が期待されています。

また、脱脂大豆にはトレーニングに必要な成分やイソフラボンが残っており、健康食品や人工肉、大豆麺といった形で市場に登場しています。

これらのことから、大豆イソフラボンは女性ホルモンと同様の効果を持つ可能性があり、脱脂大豆の価値は今後さらに高まっていくと予想されます。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

この記事は、エストロゲンとセロトニンの関係について解説しています。セロトニンは精神安定作用を持つ神経伝達物質で、その低下はうつ病と関連し、女性に多いとされています。エストロゲンはセロトニンの合成を促進する効果があり、更年期でエストロゲンが減少するとセロトニンも低下し、更年期障害の一因となると考えられています。著者は、大豆イソフラボンが脳内のエストロゲン受容体に作用し、セロトニン合成を促進する可能性を示唆しています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

睡眠ホルモン「メラトニン」は、体内時計を調整し、眠気を誘発する重要な役割を担います。その合成は、アミノ酸のトリプトファンからセロトニンを介して行われます。トリプトファンはチーズや卵、肉などに多く含まれるため、これらの食品を摂取することがメラトニン合成を促す可能性があります。さらに、メラトニンの合成は光の影響を受けるため、夜間は強い光を避けることが重要です。しかし、メラトニン合成は複雑なプロセスであるため、これらの要素だけで睡眠の質を保証できるわけではありません。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

日本は、コメとダイズを組み合わせることで必須アミノ酸を効率的に摂取できる食文化を持つ。これは、コメに少ないリジンをダイズが、ダイズに少ないメチオニンをコメが補完するためである。さらに、この組み合わせは鉄や亜鉛の摂取にも貢献する。また、稲作は低肥料で、ダイズ栽培にも適した土壌を作るため、持続可能な食料生産にも適している。肥料不足が深刻化する中、日本古来の稲作文化の重要性が見直されている。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

プロテインは、主にホエイ・カゼイン・ソイの3種類から作られます。

* **ホエイプロテイン**は牛乳からチーズを作る際にできる上澄み液から作られ、吸収が早く運動後におすすめです。

* **カゼインプロテイン**は牛乳から脂肪分とホエイを除いた成分で、吸収が遅く就寝前におすすめです。

* **ソイプロテイン**は大豆から油脂を除いた成分で、吸収はゆっくりで朝食におすすめです。

社会情勢を考えると、今後は大豆由来のソイプロテインが主流になっていく可能性があります。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

タンパク質は、アミノ酸がペプチド結合で鎖状に繋がってできています。 この鎖は複雑に折り畳まれ、タンパク質特有の立体構造を作ります。 この構造が、酵素やホルモンなど、様々な生命活動の機能を担っています。 ペプチド結合は、一つのアミノ酸のカルボキシル基と、もう一つのアミノ酸のアミノ基が脱水縮合反応することによって形成されます。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

BCAA (分岐鎖アミノ酸)は、筋肉のエネルギー源となり、運動中の筋肉の分解を抑える効果があります。運動でBCAAが不足すると、筋肉が分解されてエネルギーとして使われてしまうため、疲労感が増します。

BCAAを摂取することで、筋肉のエネルギー源を補給し、筋肉の分解を防ぐことができるため、疲労回復効果が期待できます。また、運動後の筋肉痛の軽減にも効果があると言われています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

枝豆は、夏の風物詩として親しまれる栄養価の高い食べ物です。大豆を若いうちに収穫した枝豆は、植物性タンパク質、ビタミンE、食物繊維、カルシウム、鉄分などを豊富に含みます。特にビタミンB1、B2は野菜の中でも多く含まれており、夏の暑さで低下しがちな代謝をサポートします。また、汗で失われやすい鉄分が豊富なのも嬉しい点です。さらに、枝豆には大豆には少ないカロテンやビタミンC、カリウムも含まれています。夏バテ防止にも効果が期待できる栄養豊富な枝豆を、ぜひ食事に取り入れてみて下さい。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

連日の猛暑で道端の草がぐったりと垂れる様子を見た筆者は、それが気孔を閉じ給水を抑えることで茎の膨圧が低下した現象だと分析。動物の疲労とは異なることを考察する。自身の頭が冷静なうちは体の危機はないと判断しつつも、年々増加する猛暑日に辟易し、稲作などへの影響を強く懸念している。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

モロヘイヤは栄養豊富な野菜ですが、種や莢には「ストロファンチジン」という強心配糖体が含まれており、**少量でもめまいや嘔吐などの中毒症状**を引き起こします。

農水省も注意喚起しており、実際に牛が死亡した事例も報告されています。

種は絶対に食べないようにし、誤って摂取した場合は、すぐに医療機関を受診してください。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

コリンはアメリカのFDAでビタミン様物質として扱われる重要な栄養素です。細胞膜の構造維持、神経伝達物質アセチルコリンの前駆体、メチル基代謝への関与といった役割があります。特にアセチルコリンは記憶や学習に深く関わり、脳の海馬などで重要な役割を果たします。コリンはとろろにも含まれており、記憶力増強効果が期待できます。コリンは脳の健康に欠かせない栄養素と言えるでしょう。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

とろろそばのポスターでうたわれている、とろろの効能「疲労回復、老化防止、美容効果、記憶力向上」の成分を探っています。

企業サイトによると、とろろにはデンプン分解酵素、コリン、サポニン、食物繊維が含まれています。

すりおろすことで加熱せず酵素を摂取でき、食物繊維が酵素の活性を維持します。

今回は触れていませんが、コリンにも注目すべき効能がありそうです。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

芝生で見つけたボール状のキノコは、高級食材のショウロではなく、オニフスベの幼菌と推測されます。ショウロはマツ等の根に共生する菌根菌である一方、オニフスベは腐生菌であり、頻繁に草刈りされる芝生は生育条件に合致するためです。ただし、ホコリタケの可能性も考えられます。写真の子実体は発生したばかりで、ホコリタケの特徴である表面のトゲはまだ確認できません。そこで、子実体をひっくり返して割ってみたところ… (続きは本文)

/** Geminiが自動生成した概要 **/

ツルムラサキのネバネバ成分、ペクチンは、植物体内では細胞壁に存在し、カルシウムと結合することで植物に柔軟性のある強度を与えています。また、根毛ではペクチンが多く含まれており、その高い保水性によって水の吸収を活発にしているそうです。このことから、葉のペクチンも同様に、夏の水分が必要な時期に水を蓄え、光合成に役立てている可能性が考えられます。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

オクラに続き、ツルムラサキのネバネバ成分であるペクチンを増やす方法を検討しています。ペクチンは腸に良い効果をもたらしますが、ツルムラサキで含有量を増やす研究は見当たりません。ペクチンは植物の細胞壁にあり、カルシウムと結合してしなやかさを与えます。ツルムラサキの茎のネバネバはペクチン量が多いことを示唆します。では、なぜツルムラサキは多くのペクチンを持つのでしょうか?そのヒントは次回に続きます。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

オクラなどに含まれるネバネバ成分「ペクチン」は、ヒトの体内で消化吸収されない食物繊維です。ペクチンは、満腹感を与えたり、腸での脂肪吸収を抑えたり、腸内細菌の餌になることで、腸内環境を整える効果が期待できます。その結果、胃もたれや腸への負担を軽減し、他の栄養素の吸収を助ける効果も期待できます。ペクチンの摂取は、夏バテ対策として有効と言えるでしょう。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

夏バテ対策にも注目されるオクラのネバネバ成分は、水溶性食物繊維であるムチレージ(旧称ムチン)とペクチンです。これらの食物繊維には、胃粘膜の保護、タンパク質の消化促進、血中コレステロールや血圧の低下といった多様な健康効果が期待できます。特にペクチンはD-ガラクツロン酸が結合した重合体で、その生理機能制御や疾病予防効果が注目されています。本記事では、オクラのネバネバ成分の概要と期待される効果を紹介し、詳細なメカニズムについては今後の深掘り課題としています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

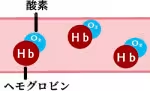

人体では、鉄は主にヘモグロビンと酵素の構成に使われます。ヘモグロビンは赤血球に含まれ、酸素を全身に運搬する役割を担います。鉄不足になるとヘモグロビンの合成量が減り、酸素運搬能力が低下します。酸素を多く消費する脳への影響が顕著で、鉄不足の初期症状として頭がぼーっとすることが考えられます。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

鉄サプリには、ヘム鉄ではなく、吸収しやすい形状の非ヘム鉄が使われています。\

鉄サプリの成分表によくある「クエン酸鉄」は、クエン酸で鉄イオンをキレートしたもので、吸収率が高く、粒状にするのも容易です。\

このように、サプリメント産業の知見から、効率的に鉄を摂取するための工夫が凝らされていることが分かります。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

大豆は鉄分豊富だが、光合成を行わないため、鉄硫黄タンパク質以外の鉄の存在が推測される。研究によると、大豆にはフェリチン鉄が多く含まれており、これは他の非ヘム鉄よりも吸収率が高い可能性がある。フェリチンは鉄貯蔵タンパク質で、フィチン酸やタンニンといった鉄吸収阻害物質の影響を受けにくいと考えられる。このことから、大豆は効率的な鉄摂取源となりうる。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

植物性食品に多い非ヘム鉄は、主に鉄硫黄タンパクという形で存在します。これは光合成で重要な役割を果たすタンパク質で、鉄と硫黄(システイン由来)から構成されています。鉄硫黄タンパクは電子伝達体として機能し、光合成過程で水から得られた電子を他の器官に運搬します。非ヘム鉄はヘム鉄に比べて吸収率が低いですが、ビタミンCなどの還元剤と共に摂取することで吸収が促進されます。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

鉄鍋から溶け出した鉄分は、体内で活用できるのか?

結論は、活用できる。

鉄鍋から溶け出す鉄分は、サビ由来の酸化鉄(Fe3+)が多い。しかし、体内ではFe3+はトランスフェリンと結合して運搬され、Fe2+との平衡状態にあるため、ヘモグロビン合成などに必要なFe2+も自然に供給される。

つまり、鉄鍋から摂取した鉄分も、体内で有効に活用される。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

筆者は疲労感解消のため、鉄分不足に着目。運動後の鉄分摂取の重要性を指摘しつつ、鉄分豊富な野菜の栽培環境に疑問を呈しています。施設栽培で家畜糞を使うと土壌がアルカリ性になり、鉄分の吸収率が低下するため、野菜から十分な鉄分を摂取できない可能性を示唆。鉄分不足と疲労感の関係性について、さらに深く考察する必要性を訴えています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

ナメクジ対策の農薬について、リン酸第二鉄を主成分とするものが有効であることがわかった。ナメクジは貝殻を失う過程で臓器が小型化したと予想され、ジャンボタニシに比べてリン酸第二鉄の摂取量は少ないと考えられる。

リン酸第二鉄は土壌中で還元され、フェントン反応によってナメクジに影響を与える可能性がある。土壌中のリン酸第二鉄の減少は、ナメクジ増加の一因かもしれない。土壌劣化との関連性も示唆され、今後の検討課題となる。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

マルチ栽培は環境負荷が大きいため、代替手段が求められています。有力候補として、ゴボウ栽培が挙げられます。ゴボウは土壌の物理性と化学性が高ければ連作可能で、栽培者の腕が品質に直結するため、産直ECで価値を発揮しやすいからです。さらに、健康効果の高さも注目されています。ゴボウは肥料の使用量も比較的少なく、環境負荷の軽減にも貢献できます。今後、ゴボウは食糧事情の脆弱性を補うとともに、健康的な食生活にも貢献する可能性を秘めています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

牛糞などの家畜糞は、一見土壌に良いように思えるが、過剰な無機栄養塩やリン酸を含み、土壌の浸透圧を高め、植物の生育を阻害する可能性がある。「悪影響の成分>好影響の成分」の関係がある限り、使用し続ければ土壌環境は悪化する。牛糞は特にこの差が小さく、悪影響に気づきにくい。土壌環境の悪化は農薬の使用量増加につながり、異常気象のせいだと誤解されることもある。有機物=環境に良いというステレオタイプを見直し、本当に持続可能な農業について考える必要がある。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

記事は、水中の落葉を食べる「破砕食者」の栄養摂取に焦点を当てています。落葉には栄養が少ないのでは、落葉そのものではなく分解物を摂取しているのでは、という疑問を提示。さらに、落葉の色による破砕食者の好みの違いや、摂取したタンニンの行方についても考察。最終的に、これらの疑問は田んぼの生態系に関わると示唆し、更なる探求を示唆しています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

著者は無印良品のコオロギせんべいを試食し、エビのような味と食感だったと報告しています。コオロギは、高タンパクで環境負荷の低い食品として注目されています。飼育に必要な資源が少なく、成長も早いため、持続可能なタンパク源として期待されています。一方で、キチンによるアレルギー concerns も存在します。著者は、将来的に大豆肉やコオロギなどの代替タンパク質が、牛肉や牛乳に取って代わる可能性を示唆しています。鶏肉は環境負荷が比較的低いため、動物性タンパク質としては残ると予想しています。さらに、コオロギパウダーには鉄分や亜鉛が豊富に含まれているという利点も追記されています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

柑橘類の皮に含まれるリナロールは、抗菌作用を持ち、ミカンなどの果実を菌感染から守る役割を果たしている。このため、リナロールを含むミカンの香りを吸い込むことで、同様の抗菌効果が人体内で期待でき、鼻風邪やのどの痛みなどの風邪症状の予防や改善につながる可能性がある。さらに、リナロールはビタミンAやEの合成に必要な中間体でもあるため、植物にとって重要な物質と考えられている。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

トマトの栄養価に着目し、グルタミン酸による防御反応の活用で減農薬栽培の可能性を探る記事です。トマトには糖、リコピン、リノール酸、グルタミン酸が含まれ、特にグルタミン酸は植物の防御機構を活性化させます。シロイヌナズナではグルタミン酸投与で虫害に対する防御反応が見られ、トマトにも応用できる可能性があります。黒糖肥料の葉面散布によるグルタミン酸供給で、虫害を減らし光合成効率を高め、果実品質向上と農薬削減が期待できます。グルタミン酸は人体ではGABA生成に関与する旨味成分でもあります。ケイ素施用による効果検証記事へのリンクもあります。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

トマト栽培では、秀品率向上のため土壌環境の徹底管理が必要だが、トマトとサツマイモで生産性悪化が見られた。トマトは樹勢が暴れ、サツマイモは根の肥大が不十分だった。トマト栽培では、老化苗の定植が一般的だが、これが後期の栽培難易度を高めている可能性がある。老化苗は根の先端が少ないため、窒素は吸収しやすい一方、カリウム、マグネシウム、微量要素の吸収は困難になる。結果として、花落ちの原因とされる亜鉛欠乏への施肥での対応は難しく、葉面散布が有効な手段となる。高額な環境制御に頼りすぎないためにも、微量要素の葉面散布剤の活用が重要となる。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

ヨトウガの幼虫であるヨトウムシは農業害虫として知られ、その天敵を探る試みが行われている。ヨトウムシの卵には寄生蜂のタマゴコバチが、幼虫にはカリバチの一種であるキアシブトコバチが寄生する。キアシブトコバチはヨトウムシの体内に卵を産み付け、孵化した幼虫はヨトウムシを内部から食べて成長する。一方、土壌の中ではコメツキムシの幼虫がヨトウムシを捕食する。これらの天敵の存在はヨトウムシの個体数抑制に貢献しており、生物農薬としての活用も期待されている。しかし、天敵の効果は環境条件に左右されるため、更なる研究が必要とされる。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

牛糞を堆肥として土作りに大量投入することは避けるべきです。多くの農家で栽培が困難になる原因は、牛糞による慢性的なマンガン欠乏と塩類集積にあります。マンガンは植物の光合成や病気への耐性維持に不可欠であり、その欠乏は生育不良を招きます。また、塩類集積は根を傷つけ吸水力を低下させます。この問題は「弱毒の食物」のように徐々に進行し、最終的には耕作放棄に繋がる危険性があります。科学的知見に基づき、牛糞の代わりに植物性有機物の利用や、牛糞を緑肥で処理することを推奨します。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

イチゴ栽培の難しさは、うどんこ病等の病気への弱さ、ランナーによる栄養分散、そして受粉の難しさにある。特に受粉は、ミツバチ頼みだと気候の影響を受けやすく、安定しない。そこで、筆者はミツバチに頼らない方法として、電動歯ブラシによる振動を用いた人工授粉を試みた。振動は花粉を散布させるのに効果的だが、花を傷つけない適切な力加減を見つけるのが難しい。試行錯誤の結果、歯ブラシの種類や当て方、振動時間のコントロールが重要だと判明。安定したイチゴの収穫を目指すには、受粉への理解と技術の向上が不可欠である。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

花の色素、特にアントシアニンは、紫外線から植物を守るフラボノイドの一種であり、イネのいもち病抵抗性にも関与している。紫外線はフラボノイド合成を促進するが、ハウス栽培では紫外線が遮断され、フラボノイド合成が抑制される可能性がある。これは、イネの色素が薄くなり、いもち病に弱くなる原因の一つと考えられる。色素の濃い古代米は、現代のイネ品種に比べていもち病抵抗性が高い。つまり、フラボノイドの合成を促進することで、イネのいもち病抵抗性を高めることができる可能性がある。色素合成に関わる金属酵素の適切な摂取と適切な紫外線照射が、イネの健全な生育に重要である。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

兵庫の進学校の高校生が肥料の質問のため著者に会いに来た。高校生は高校で高度な生物の授業を受けており、大学レベルの内容も学習済みだった。彼らは慣行農法で使われる反応性の高い塩(えん)を、化学知識の乏しい農家が経験と勘で施肥している現状に驚き、問題視していた。水溶性塩(えん)の過剰使用は土壌への悪影響や野菜の栄養価低下を招き、医療費高騰にも繋がると指摘。さらに、近年問題となっている生産法人の大規模化は、肥料の知識不足による土壌劣化の危険性を孕んでいる。規模拡大に伴い軌道修正が困難になり、経営破綻だけでなく広大な土地が不毛化するリスクもあると警鐘を鳴らしている。記事は肥料の化学的理解の重要性を強調し、持続可能な農業への警鐘を鳴らす内容となっている。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

マッシュルーム栽培は、メロン栽培用の温床から偶然発見された。馬糞と藁の温床で発生する熱が下がり、ハラタケ類が発生することに気づいたのが始まりだ。栽培過程で、堆肥中の易分解性有機物は先駆的放線菌などの微生物によって分解され、難分解性有機物であるリグニンが残る。その後、マッシュルーム菌が増殖し、先に増殖した微生物、リグニン、最後にセルロースを分解吸収して成長する。このことから、野積み堆肥にキノコが生えている場合、キノコ菌が堆肥表面の細菌を分解摂取していると考えられる。これは土壌微生物叢の遷移を理解する一助となる。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

キクラゲは中華料理で馴染み深いキノコで、ブナ科の枯れ木に生える。独特の弾力ある食感が特徴で、ビタミンDが豊富。このビタミンDは、エルゴステロールというキノコの細胞膜成分が前駆体となっている。キクラゲの食感がエルゴステロールと関連しているならば、ビタミンD豊富なのも納得できる。風邪予防に有効なビタミンDを摂取できるキクラゲは有益だが、同様に予防に重要な亜鉛も豊富かは不明。ヒラタケなど、様々なキノコをバランス良く摂取するのが良さそうだ。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

ブナシメジの廃菌床の活用法に着目した記事。ブナシメジは抗菌作用のある揮発性物質VAを生成し、特にキャベツの黒すす病菌に有効。廃菌床にもVAが含まれる可能性が高く、大量廃棄されている現状は資源の無駄。白色腐朽菌であるブナシメジの廃菌床はリグニン分解済みで、水田への施用によるレンゲ栽培や米の品質向上、ひいては二酸化炭素排出削減、農薬使用量削減にも貢献する可能性を提示。休眠胞子が大半を占める廃菌床は、作物への悪影響がない限り積極的に活用すべきと結論づけている。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

家畜糞堆肥で育てた野菜の摂取は健康に繋がる可能性がある。キノコ栽培で発生する廃菌床は、野菜栽培の土壌改良に有効で、野菜の秀品率や栄養価向上に貢献する。キノコ自体も種類によって栄養価が異なり、特にエルゴチオネインという抗酸化物質は、免疫調整に重要な役割を果たすビタミンDの働きをサポートする。キノコ消費の増加は廃菌床の増加にも繋がり、結果的に野菜の品質向上、ひいては人々の健康増進、医療費削減に寄与する可能性を秘めている。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

本記事は、100年ぶりの2月2日節分に、歳の数以上の炒り豆を食べた経験から、筆者が食の安全について深く考察するブログ記事です。過去に「大豆は栄養学的に理にかなっている」と述べた筆者が、栄養知識を深めるにつれ、体に良いとされる食材でも過剰摂取は問題ではないかという疑問に直面。特に、大豆イソフラボンやマメ科のレクチンといった成分に着目し、その過剰摂取が健康に与える影響について掘り下げます。しかし最終的には、「気持ち悪くなければ大丈夫」という本能的な判断に落ち着きつつも、イソフラボン摂取量への懸念を残す、示唆に富んだ内容です。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

イネは吸収した窒素をアミノ酸やタンパク質合成に利用し、成長を促進する。窒素の吸収形態はアンモニウムイオンと硝酸イオンで、吸収後の利用経路は異なる。アンモニウムイオンは根で直接アミノ酸に変換される一方、硝酸イオンは根や葉で還元されてからアミノ酸に変換される。窒素過剰はタンパク質合成の亢進や葉緑素の増加をもたらし、葉色が濃くなる。しかし、過剰な窒素は倒伏や病害虫発生のリスクを高めるため、適切な窒素管理が重要となる。イネの窒素利用効率を高める研究も進められており、環境負荷軽減と安定生産に貢献が期待される。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

家畜糞堆肥による土作りは、土壌の硝酸態窒素濃度を高め、作物の生育に悪影響を与える。高濃度の硝酸態窒素は根の成長を阻害し、土壌のヒビ割れを引き起こし、根へのガス障害も発生しやすい。結果として、作物は亜鉛などの微量要素を吸収できず、硝酸イオン濃度が高い葉を形成する。このような野菜は栄養価が低く、健康効果は期待できないばかりか、高濃度の硝酸イオンと不足する抗酸化物質により、健康を害する可能性もある。葉のビタミンCが硝酸イオンの影響を相殺するという意見もあるが、酸化ストレスの高い環境ではビタミンCも期待できない。適切な施肥設計で硝酸イオン濃度を抑制し、健康的な野菜を育てることが重要である。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

本記事は、野菜に含まれる硝酸イオンが人体に与える影響について解説しています。摂取された硝酸イオンは口腔内で亜硝酸イオンに変化し、体内のアミン(アミノ酸から生成)と結合することで、発がん性を持つニトロソアミンを生成する可能性があります。特に胃の低pH環境下でこの合成が促進されます。硝酸イオン濃度が高い野菜の摂取は、このリスクを高める恐れがあるため、健康リスクを低減する観点から、硝酸イオン濃度の低い「葉色が綺麗な野菜」を選ぶことが推奨されます。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

硝酸イオンの過剰摂取は健康に悪影響を与える可能性があります。植物は光合成にマンガンを必要とし、マンガン不足になると硝酸イオンが葉に蓄積されます。人間がこれを摂取すると、体内で硝酸イオンが亜硝酸イオンに変換され、さらに胃酸と反応して一酸化窒素が生成されます。一酸化窒素は少量であれば血管拡張作用など有益ですが、過剰になると炎症悪化や発がん性も示します。したがって、硝酸イオンを多く含む野菜の摂取は控えるべきです。タンパク質が豊富で硝酸イオンが少ない野菜を選ぶことで、必要な一酸化窒素は摂取できます。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

本記事は、農研機構の「野菜の硝酸イオン低減化マニュアル」を引用し、野菜中の硝酸イオン濃度問題に焦点を当てています。硝酸イオンは体内で発ガン性物質ニトロソ化合物に変化する可能性があり、日本の葉物野菜で高濃度傾向にあると指摘。肥料の過剰施用が主な原因とされます。筆者は特に家畜糞堆肥の大量投入が畑の硝酸イオン濃度を過剰に高め、植物の生育不良やストレス耐性低下を招くと警鐘を鳴らします。マニュアルの「野菜の硝酸イオン濃度は低い方が良い」との見解を支持し、農業における堆肥利用の見直しを強く提言しています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

シイタケの旨味成分であるグアニル酸は、グアノシン一リン酸 (GMP) で、核酸の一種。GMPはリン酸化されるとDNA構成要素のGTPとなり、生体にとって重要。さらにGTPはグアニル酸シクラーゼにより環状グアノシン一リン酸 (cGMP) に変換される。cGMPは血管拡張作用などに関与し、人体にとって重要な役割を果たす。シイタケ摂取とcGMP生成の関連は不明だが、cGMPの重要性を理解しておくことは有益。グアニル酸は旨味成分であるだけでなく、生体機能の重要な要素にも関わっている。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

植物スフィンゴ脂質は、スフィンゴイド塩基と脂肪酸がアミド結合したセラミドを基本骨格とし、極性頭部が結合した多様な構造を持つ。セラミドの多様性は、スフィンゴイド塩基と脂肪酸鎖長のバリエーション、さらに水酸化や二重結合の有無といった修飾で生じる。植物は動物に存在しないスフィンゴイド塩基や極性頭部を持つ。スフィンゴ脂質の代謝経路は複雑で、各代謝段階で多様な分子種が生成される。これらはシグナル分子として機能し、細胞膜の構成成分としても重要である。近年の研究により、植物の成長、発生、環境ストレス応答への関与が明らかになりつつある。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

スペルミンをはじめとするポリアミンは、免疫細胞の過剰な活性化を抑制するなど重要な役割を持つ。体内合成は加齢で低下するが、食品から摂取可能。腸内細菌もポリアミン産生に関わるため、腸内細菌叢の維持も重要となる。納豆の熟成過程ではポリアミンが増加するという研究結果もあり、発酵食品はポリアミン摂取に有効と考えられる。免疫との関連では、オリゴ糖やお茶の成分も免疫向上に寄与する。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

スペルミンはポリアミンの一種で、老化抑制に関係する可能性がある物質です。摂取すると腸で分解されず血流に乗り、各器官へ運ばれます。ポリアミンは、特に高齢者で起こりやすい軽微な刺激による慢性炎症に対し、免疫細胞の過剰な活性化を抑制する働きがあります。また、糖や脂肪の代謝と蓄積を調整し、動脈硬化などを予防する効果も期待されます。ポリアミンの合成量は加齢と共に低下するため、食品からの摂取が重要になります。合成にはオルニチンというアミノ酸が関わっており、旨味成分の豊富な食品を摂取することで補給できます。免疫細胞の老化による活性化とポリアミン合成量の低下は、高齢者のウイルス感染重症化と関連付けられます。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

クリの木は虫媒花であり、ブナ科の他の風媒花の属との違いが興味深い。クリの花の独特の匂いは、スペルミンによるものと言われていたが、現在はアルデヒドが有力視されている。スペルミンはポリアミンの一種で、オルニチンから生合成され、精液に多く含まれる。オルニチンは旨味成分であるため、スペルミンも人体に何らかの影響を与えると考えられ、様々な研究が行われている。その効果については、次回以降の記事で詳しく解説される。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

ジャンボタニシ対策には生態の理解が重要。徳島市は椿油かすの使用を控えるよう注意喚起している。ジャンボタニシは乾燥に強く、秋にはグリセロールを蓄積して耐寒性を上げるが、-3℃でほぼ死滅する。ただし、レンゲ栽培による地温上昇で越冬する可能性も懸念される。レンゲの根の作用で地温が上がり、ジャンボタニシの越冬場所を提供してしまうかもしれない。理想は、緑肥によってジャンボタニシの越冬場所をなくすことだが、乾燥状態のジャンボタニシに椿油かすのサポニンを摂取させるタイミングが課題となる。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

ドングリに含まれるポリフェノール(タンニン)は、大量摂取すると中毒死の危険があるにもかかわらず、森の動物がなぜ平気なのか?この記事では、アカネズミの驚くべき研究結果を紹介しています。アカネズミは、唾液中のタンパク質がタンニンと結合してその毒性を阻害。さらに、腸内細菌(タンナーゼ産生細菌)が、この無毒化されたタンニンを没食子酸に分解し再利用することで、安全にドングリを摂取できるとされています。この独自のメカニズムが、動物たちが危険なドングリを食す謎を解き明かします。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

ブルーベリーの視力増強効果は、アントシアニンというポリフェノールによるものです。アントシアニンはブルーベリー特有ではなく、近縁種のビルベリーや他の植物にも含まれます。視力への影響は、光による活性酸素の発生を抑えることにあります。紫外線を含む光は目に有害で、活性酸素を発生させ、視細胞を損傷・死滅させます。アントシアニンはこの活性酸素の発生を抑制し、視細胞の損傷を軽減、再生も抑えることで視力増強に繋がります。この活性酸素抑制効果は、以前の記事で触れたアジサイの花弁の色素やフラボノイドと関連しています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

ニセアカシアはアレロパシー作用を持つため、周囲の植物の生育を阻害する。この作用は、ニセアカシアの葉や根から放出される化学物質、特にロビネチンとジヒドロロビネチンによるものと考えられる。これらの物質は、他の植物の種子発芽や成長を抑制する効果があり、ニセアカシアの競争力を高めている。土壌中の窒素固定能力も高く、他の植物の窒素吸収を阻害する可能性も指摘されている。これらの作用により、ニセアカシアは周囲の植物相を変化させ、単一的な植生を形成する傾向がある。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

植物が水中から陸上へ進出した際、水中の1000倍もの強い光に晒されるという問題に直面しました。この過剰な光エネルギーは、光合成の処理能力を超え、活性酸素を発生させ、植物にダメージを与えます。そこで植物は、カロテノイドなどの色素を蓄積することで、過剰な光エネルギーを吸収し、熱として放散する仕組みを進化させました。

陸上植物の祖先は緑藻類ですが、緑藻類は強光下ではカロテノイドを大量に蓄積し、オレンジ色に変色することで光阻害を防ぎます。陸上植物もこの能力を受け継いでおり、紅葉もカロテノイドの増加による色の変化が要因の一つです。さらに、陸上植物は、より複雑な光防護システムを進化させ、過酷な陸上環境への適応に成功しました。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

高槻の水田でジャンボタニシ(スクミリンゴガイ)を発見。その駆除法として、天敵、トラップ、農薬の他、フルボ酸でイネを強化し食害を防ぐ方法や、水管理を徹底しジャンボタニシに除草をさせる方法が挙げられている。中でも注目されている農薬はリン酸第二鉄で、タニシに摂食障害を引き起こし、稲の肥料にもなるため初期生育に有効。つまり、土作りを徹底し、初期生育にリン酸第二鉄を与え、水管理を徹底することが重要。温暖化の影響で越冬生存率が増加しているため、対策の必要性が高まっている。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

アズキの種皮には、血糖値抑制効果のあるサポニン、強い抗酸化力を持つポリフェノール、カリウム、亜鉛、食物繊維が豊富に含まれる。特に、名古屋大学の研究で種皮の色素成分「カテキノピラノシアニジンA」が発見された。これはカテキンとシアニジンが結合した新規の色素で、pH変化による変色がなく、餡の紫色が保たれる理由である。この構造はベンゼン環に水酸基が複数付与されており、高い健康効果が期待される。この発見は、和菓子、特にいととめの牡丹餅のような、アズキの色素を活かした食品の価値を再認識させる。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

レッドチェダーチーズの赤い色は、アナトー色素ではなく、ウシの飼料に含まれるカロテノイドに由来する。ウシはカロテノイドを体脂肪に蓄積し、牛乳中にもわずかに含まれる。チェダーチーズ製造過程で乳脂肪が濃縮されることで、カロテノイドの色も濃くなり、赤い色に見える。飼料に含まれるカロテノイドの種類や量、牛の種類、季節などによってチーズの色合いは変化する。特に冬場はカロテノイドが不足し、チーズの色が薄くなるため、アナトー色素で着色する場合もある。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

鮭の赤い身とイクラの鮮やかな橙色は、アスタキサンチンというカロテノイド色素による。鮭は自身でアスタキサンチンを合成するのではなく、微細藻類のヘマトコッカスが産生したものを摂取し蓄積する。産卵期の雌鮭は卵(イクラ)にアスタキサンチンを移すため、産卵後の身は白くなる。つまり、イクラの鮮やかな色は親から子への贈り物である。カニの一部もアスタキサンチンによる赤い色を持つ。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

冬至にかぼちゃ、風邪予防にミカンが良いとされる所以を、カロテノイドβ-クリプトキサンチンに着目し解説。ビワやミカンはカロテノイドが豊富で、特にミカンをよく食べる日本人は血中β-クリプトキサンチン値が欧米人より高い。β-クリプトキサンチンは抗酸化作用があり、免疫グロブリン合成にも重要。糖度の高いミカンほど含有量も多い。真の免疫向上は、ミカンやビワといったカロテノイド豊富な果実の摂取による恒常性維持ではないかと考察。関連として亜鉛の重要性、かぼちゃの効能にも言及。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

植物は紫外線対策としてカロテノイドを合成する。動物は摂取すると免疫維持に役立てる。カロテノイドはニンジンのβ-カロテンやトウモロコシのゼアキサンチンなど、黄色〜橙色の色素。光合成時の活性酸素除去、受粉のための昆虫誘引にも利用される。フィトエンを出発点に酵素反応でβ-カロテンが合成され、水酸基が付くとキサントフィルとなる。種類によって光の吸収波長が変わり、色が変化する。合成経路や蓄積器官、栽培による増加などは今後の課題。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

この記事は、カロテノイドの重要性を卵の黄身の色を例に挙げ、健康への効果を解説しています。鮮やかな黄身は人工的でなく、親鳥が雛にカロテノイドという有益な物質を与えている証拠だと述べています。カロテノイドとフラボノイドは、植物が紫外線から身を守るために獲得した抗酸化物質であり、人間が摂取することで同様の効果が得られると説明。具体的には、免疫細胞の保護や殺菌後の活性酸素除去に役立つことを学術論文を引用して示し、ウイルス感染症の重症化抑制にも繋がると推測しています。そして、作物におけるカロテノイド増加の方法を探るには、除草剤のような減少させる仕組みを調べるのが有効であり、PDS阻害剤のようなカロテノイド合成を阻害する除草剤の存在を例に挙げています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

美味しい野菜は虫に食われにくい、という論理を香気成分から解説した記事です。植物は害虫や病原菌から身を守るため、青葉アルコールなどの香気成分を生成します。この香気成分は野菜の味や香りを良くする重要な要素です。つまり、食味の優れた野菜は、害虫に強い傾向があると言えます。「虫に食われる野菜は安全でおいしい」という通説は誤りで、香気成分を持つ野菜こそ高品質で美味しい可能性が高いのです。ただし、農薬使用の是非については別の記事で議論されています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

ミヤコグサの黄色色素ケルセチンは、ハチミツにも含まれ、様々な健康効果を持つ。研究によると、ケルセチンは抗炎症作用、抗うつ作用、筋萎縮抑制効果を示す。摂取されたケルセチン配糖体は体内でグルコースが外れ、グルクロン酸抱合を受けてマクロファージに作用する。植物色素は紫外線防御のために発達し、人体にも有益だ。ウィルス関連の話題が多い現在、植物色素の知見は重要性を増している。ケルセチンは自然免疫を高める可能性も示唆されている。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

ミヤコグサの花弁は黄色と赤色が混在し、珍しい。黄色はフラボノイドの一種ケルセチンの配糖体とカロテノイドに由来する。赤色はカロテノイドの酸化によるものと考えられる。ケルセチンの配糖体は安定しているが、カロテノイドは酸化されやすい。花弁形成後、時間の経過とともにカロテノイドが酸化し赤くなるため、黄色と赤が混在する。フラボノイドとカロテノイドの組み合わせを持つ花は少なく、これがミヤコグサの花弁の色の珍しさの一因と考えられる。ケルセチンはハチミツにも含まれるフラボノイドで、人体への良い影響も示唆されている。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

安納芋の鮮やかな黄色はβ-カロテンによるもので、この色素は風邪予防や免疫グロブリンの合成に関与する可能性があり、人体にとって重要な成分です。その為、β-カロテンを豊富に含む食材は美味しそうに感じられ、実際に安納芋は美味です。

今回、インスフィアファームから購入した安納芋を蒸して食べ、その色の濃さに改めて興味を持ちました。論文を調べた結果、安納芋の黄色はβ-カロテンによることが分かりました。β-カロテンは人体にとって重要な成分であり、その豊富な食材は美味しそうに感じられるのかもしれません。

また、安納芋は糖分も豊富に含むという分析結果も出ています。野菜の美味しさは、視覚的な色の魅力だけでなく、栄養学的にも重要な成分に起因する可能性があると考えられます。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

秀品率向上には、植物の生育に必須な微量要素である亜鉛の適切な供給が新たな課題となっている。亜鉛欠乏は生育不良や収量低下を引き起こすため、土壌診断に基づいた施肥設計が重要だが、土壌への亜鉛供給だけでは植物への吸収効率が悪く、効果的な対策とは言い難い。葉面散布も有効だが、散布時期や濃度、製剤の違いによって効果にばらつきが生じる。そこで注目されているのが、キレート剤を用いた亜鉛供給や、光合成細菌などの微生物を利用した吸収促進技術である。これらの技術により、植物体内の亜鉛濃度を高め、秀品率向上に繋げる試みが進められている。しかし、最適な施用方法やコスト面など、実用化に向けた更なる研究開発が必要とされている。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

免疫向上に重要な亜鉛は、免疫細胞の活性化や抗体産生に不可欠。しかし、現代人は慢性的な亜鉛不足に陥りやすい。亜鉛の摂取源として、牡蠣や牛肉、チーズなどが挙げられるが、糠にも豊富に含まれている。糠漬けは発酵食品でもあり、GABAの産生も期待できるため、免疫向上に役立つ可能性がある。GABAは塩味成分であり、減塩にも繋がる。さらに、糠には銅も含まれ、亜鉛と銅は協調して免疫機能をサポートする。よって、糠漬けは亜鉛、銅、GABAを同時に摂取できる優れた食品と言える。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

GABAを多く含む食品を探している著者は、味噌に着目するも、一般的な味噌は塩分濃度が高いためGABA生成菌が生育できず、GABA含有量は低いと知る。GABAを含む味噌が将来的に市販される可能性は示唆されているものの、現状ではGABA摂取源としては不向き。茶葉や玄米の発酵/発芽でGABAが増える例もあることから、他の発酵食品、特にすぐき、キムチ、ぬか漬けにGABAが含まれる可能性を考察し、味噌とぬか漬けの塩分濃度の比較に言及している。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

ストレスによる免疫低下のメカニズムとGABAの影響についての記事です。ストレスは細胞性免疫を低下させ、体液性免疫の過剰を引き起こしアレルギーにつながる可能性があります。GABAの摂取はストレス軽減に効果があり、不安を示す脳波を下げ、リラックス時の脳波を上げるという研究結果があります。さらに、唾液中のIgA量にも影響を与えることが示唆されています。GABAは細胞内のpH調整にも関与し、恒常性維持に貢献します。味噌などの発酵食品や乳酸菌飲料との関連性も示唆されており、免疫向上におけるGABAの役割について考察が深まっています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

ストレスは交感神経を活性化し、カテコラミン分泌を促す。カテコラミンはT細胞(細胞性免疫)を抑制するため、ウイルス感染への抵抗力が低下する。睡眠不足も交感神経優位につながるため、免疫力低下の原因となる。一方、GABAは神経細胞に抑制的に働き、睡眠の質向上に繋がる。つまりGABA摂取は交感神経の鎮静化を促し、結果的に細胞性免疫の抑制を軽減、ウイルスへの抵抗力維持に貢献する可能性がある。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

この記事では、乳酸菌摂取による免疫向上効果についての疑問が提示されています。乳酸菌摂取でIgA産生が増加するという研究結果を元に、発酵食品が免疫向上に良いとされる風潮に疑問を呈しています。著者は、抗体は特定の抗原にのみ作用するため、乳酸菌に対するIgA増加が他の病原体への抵抗力向上に繋がるかは不明だと指摘。記憶B細胞の活性化についても、新型ウイルスには効果がないため、発酵食品の免疫向上効果を断言するのは早計だと主張しています。ただし、発酵食品の効果を否定しているわけではなく、視点のずれを修正する必要性を訴えています。免疫向上には亜鉛、グルタチオン、オリゴ糖なども重要であると補足し、関連研究へのリンクも掲載しています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

乳酸菌K15摂取が免疫グロブリンA(IgA)産生を活発化させるメカニズムに関する研究によると、乳酸菌が腸に届くと樹状細胞がそれを認識し、唾液中IgA産生を促進する。IgAは細菌に対してはオプソニン化により好中球の働きを活発化し、ウイルスに対しては中和抗体として感染を防ぐ。しかし、この研究だけで乳酸菌摂取の有効性を断定するのは早計である。抗体の特徴である獲得免疫の観点から更なる検証が必要となる。獲得免疫の働きを理解した上で、改めてこの研究結果を考察する必要がある。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

腸内細菌叢、特にバクテロイデス・テタイオタオミクロンは、腸管上皮細胞の糖鎖末端のフコースを利用する。フコースが不足すると宿主細胞にシグナルを送り、フコースを含む糖鎖(フコシル化糖鎖)の産生を促す。フコシル化糖鎖は食品成分と相互作用し、消化に影響すると考えられる。ストレスによりフコシル化糖鎖が減少すると、この相互作用が阻害され、消化吸収に問題が生じる可能性がある。また、フコシル化糖鎖はNK細胞の活性化にも関与し、ウイルス感染防御に重要な役割を果たす。つまり、腸内細菌とフコシル化糖鎖は、消化機能と免疫機能の両方に影響を及ぼす可能性がある。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

腸内細菌は、腸管上皮細胞の糖鎖末端にあるシアル酸を資化し、特にウェルシュ菌のような有害菌はシアル酸を分解することで毒性を高める。ビフィズス菌もシアル酸を消費するが、抗生剤投与で腸内細菌叢のバランスが崩れると遊離シアル酸が増加し、病原菌増殖のリスクが高まる。シアリダーゼ阻害剤は腸炎を緩和することから、有害菌ほどシアル酸消費量が多いと推測される。ゆえに、ビフィズス菌を増やし、糖鎖の過剰な消費を防ぐことが重要となる。さらに、日本人の腸内細菌は海苔の成分であるポルフィランを資化できることから、海苔の摂取も有益と考えられる。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

記事は、ウイルス感染における糖鎖の役割と免疫の関係について解説しています。ウイルスは細胞表面の糖鎖を認識して感染しますが、糖鎖は免疫システムにも関与しています。特に、糖鎖末端のシアル酸は感染や免疫回避に影響を与えます。

ウェルシュ菌などの細菌はシアリダーゼという酵素でシアル酸を切り離し、毒素の受容体を露出させたり、遊離シアル酸を菌表面に纏うことで免疫を回避します。そのため、腸内細菌叢においてウェルシュ菌を優勢にさせないことが重要であり、オリゴ糖の摂取が有効です。

麹菌が生成する希少糖コージビオースは腸内細菌叢を改善する効果があり、発酵食品の摂取が免疫向上に繋がると考えられます。ただし、原料の大豆の品質や微量栄養素の含有量も重要であるため、発酵食品であれば何でも良いというわけではありません。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

水溶性食物繊維ペクチンは、腸内細菌叢を整え、コレステロール値を正常化し、免疫向上に寄与する。ペクチンは野菜の細胞壁に含まれるが、肥料によっては含有量が変化する。米ぬか嫌気ボカシで育てた野菜は筋っぽくなく、液肥で育てた野菜は筋っぽくなることから、前者の方がペクチン含有量が多く健康効果が高いと推測される。つまり、ストレスなく健康的に育った野菜は、人の健康にも良い影響を与える。逆に、牛糞堆肥を用いた「こだわり野菜」は、健康効果が期待できない可能性がある。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

野菜の旨味成分としてGABAが注目されている。GABAは抑制性の神経伝達物質で、リラックス効果や血圧低下作用などが知られている。グルタミン酸脱炭酸酵素(GAD)によってグルタミン酸から変換されるGABAは、トマトや発芽玄米などに多く含まれる。特にトマトでは、成熟過程でGABA含有量が急増する品種も開発されている。茶葉にもGABAが多く含まれ、旨味成分として機能している。GABAは加工食品にも応用されており、GABA含有量を高めた醤油などが販売されている。健康効果と旨味成分としての両面から、GABAは食品分野で重要な役割を担っている。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

免疫向上に野菜スープが良いという記事をきっかけに、活性酸素抑制に重要なグルタチオンに着目し、二価鉄と共に豊富に含む食材として春菊を推している。春菊は葉緑体周辺に二価鉄とグルタチオンが多く、β-カロテンも豊富。コマツナではなく春菊を選んだ理由は、菌根菌がつかないコマツナは微量要素が不足しがちで、キク科の春菊は病気に強く殺菌剤の使用量が少ないため。殺菌剤が少ないことは、虫による食害被害の増加を抑えるなど、様々な利点につながる。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

免疫力向上に亜鉛が重要だが、現代の農業 practices が土壌の亜鉛欠乏を招き、人体への供給不足につながっている。慣行農法におけるリン酸過剰施肥、土壌への石灰散布などが亜鉛欠乏の要因となる。また、殺菌剤の過剰使用は菌根菌との共生を阻害し、植物の亜鉛吸収力を低下させる。コロナ感染症の肺炎、味覚障害といった症状も亜鉛欠乏と関連付けられるため、作物栽培における亜鉛供給の改善が急務である。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

トウガラシの辛味成分カプサイシノイドと赤い色素カプサンチンの生合成経路は一部共通している。カプサンチンはカロテノイドの一種で、カロテノイドは植物において光合成の補助色素や抗酸化物質として働く。トウガラシの品種によって辛味と色素の含有量は異なり、辛くない品種はカプサイシノイド合成酵素を持たない。カプサンチン合成酵素の発現量が高いほど赤い色素が多く蓄積される。これらの酵素の遺伝子発現を調節することで、辛味や色素の量をコントロールできる可能性がある。つまり、トウガラシの辛さと赤色の強さは、それぞれ特定の酵素の働きによって決まり、遺伝子レベルで制御されている。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

現代社会における食生活の変化や土壌の劣化により、慢性的な亜鉛不足が懸念されている。亜鉛は免疫機能に重要な役割を果たしており、不足すると免疫異常などを引き起こす。亜鉛はタンパク質合成に関与するため、免疫グロブリンの生成にも影響すると考えられる。土壌中の亜鉛減少や海洋の栄養不足により、食物からの亜鉛摂取は困難になっている可能性がある。免疫力向上の観点からも、亜鉛摂取の重要性が高まっている。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

肥料選びに迷う際は、開発の経緯も参考にすべきである。例えば、光合成促進を目的とするなら、ヘム合成材料であるアミノレブリン酸を主成分とする肥料が適している。一方、各種アミノ酸混合肥料は、災害後の回復促進にも有効だ。アミノレブリン酸は元々は除草剤として開発され、低濃度で生育促進効果が見つかった経緯を持つ。そのため、高濃度散布はリスクを伴う可能性がある。生育促進と災害回復では肥料の使い分けが重要で、前者はサプリメント、後者は運動後や風邪時に摂取するアミノ酸食品に例えられる。つまり、状況に応じて適切な肥料を選択することが重要である。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

ニンニクを食べると元気になるのは、ニンニクの匂い成分アリシンとビタミンB1が関係している。ビタミンB1は糖代謝に必須だが水溶性のため体内に留まりにくい。しかし、アリシンと反応するとアリチアミンという脂溶性の物質に変わり、体内に長く留まることができる。結果として糖代謝が促進され、元気になるという仕組み。アリシンは本来、ニンニクの自己防衛物質だが、人間にとってはビタミンB1の効果を高める役割を果たす点が興味深い。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

殺菌剤の使用は、植物の表面にいる氷核活性細菌を減らし、昆虫の耐寒性を高め、食害被害を増加させる可能性がある。ある研究では、アーバスキュラー菌根菌(AM菌)と共生した植物は、葉食性昆虫の食害を受けにくく、逆に殺菌剤を使用した区画では食害が増加した。AM菌との共生は、植物のリン酸吸収効率向上よりも、防御反応に関わる二次代謝産物の影響が大きいと考えられる。つまり、ヨトウガなどの害虫対策には、病原菌の発生を抑え、植物の抵抗力を高めることが重要となる。これは、家畜糞堆肥の使用を避け、土壌微生物のバランスを整えることにも繋がる。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

植物性乳酸菌の摂取がアレルギー緩和に繋がるのは、腸内で有益なビフィズス菌が増え、有害なインドールを生成するウェルシュ菌が減るためと考察。必須アミノ酸トリプトファンは、有害なインドールだけでなく、心身の健康に重要なセロトニンの材料となる。腸内細菌はセロトニンの合成に関与し、有益菌が多い環境ではトリプトファンがセロトニンに代謝されやすくなる。これにより、アレルギー緩和だけでなく、心血管系や感情にも好影響を与える。幼少期の腸内細菌叢形成が特に重要である可能性にも触れ、有益な腸内環境がストレス軽減やヒスタミン代謝の活性化を通じてアレルギーを緩和すると結論付けています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

サプリメントのミネラルブレンドに含まれる「銅酵母」は、酵母に銅を吸収蓄積させたものです。銅は単体で摂取すると毒性が強いため、酵母を利用することで安全に摂取できるよう工夫されています。酵母は細胞内に侵入した金属に対し、排出・隔離・キレート結合という3つの反応を示します。銅酵母の場合、メタロチオネインのようなキレートタンパク質と結合させて銅を蓄積させていると推測されます。つまり、サプリメント産業では、酵母の金属結合能力を利用したバイオテクノロジーが活用されているのです。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

アレルギー反応緩和には、ヒスタミン代謝が重要で、銅を含む酵素ジアミンオキシダーゼ(DAO)とSAMを補酵素とするヒスタミン-N-メチルトランスフェラーゼ(HNMT)が関与する。野菜の栄養価低下、特に微量要素の欠乏によりヒスタミン代謝が弱まっている可能性がある。連作や特定産地のブランド化による弊害で、野菜のミネラル不足が懸念されるため、サプリメント摂取が必要かもしれない。喉の腫れ等の症状改善のため、ミネラルサプリを試す予定。効果があれば、健康な野菜の重要性を裏付けることになる。また、花粉症と乳酸菌飲料の関係性や、腸内細菌によるトリプトファン代謝の違いがアレルギー緩和に繋がる可能性も示唆されている。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

植物は昆虫の食害から身を守るため、ポリフェノールを生成します。これは人体では苦味や渋みとして感じられ、抗酸化作用がある一方、過剰摂取はタンパク質に影響を与えます。

昆虫体内では、このポリフェノールが酵素によって反応性の高いキノンに変化し、周辺のタンパク質(リジン)と結合。これにより昆虫の栄養吸収を阻害し、消化不良を引き起こします。しかし、昆虫も進化しており、消化液中の遊離グリシンを分泌することで、キノンとタンパク質の結合を阻害し、ポリフェノールの防御作用を無毒化します。

この記事は、植物と昆虫の間で繰り広げられる、防御物質と無毒化作用という複雑な進化の攻防メカニズムを詳細に解説しています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

脱皮ホルモン由来の殺虫剤「テブフェノジド」は、ヨトウガなどのチョウ目幼虫に特異的に作用し、異常脱皮を促して殺虫します。昆虫の成長は、幼若ホルモンと脱皮ホルモン(エクジソン)のバランスによる適切な脱皮で制御されますが、テブフェノジドはこのバランスを崩します。体が未発達な幼虫に過剰な脱皮を強いることでエネルギーを消耗させ、死に至らせるのです。このため若齢幼虫に極めて効果が高く、ホルモン作用ゆえに耐性がつきにくい利点があります。さらに、チョウ目幼虫にのみ作用するため、天敵への影響が少なく、環境負荷の低い防除法として注目されます。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

昆虫の口の複雑さは、進化の過程で体節が統合された結果である。多くの動物と異なり、昆虫の頭部は複数の体節が融合し、それぞれに存在した脚が変形して多様な摂食器官を形成している。例えば、バッタの顎や蝶の口吻は、元々は脚だったものが変化した器官である。つまり、昆虫は口に加えて「手」も進化させ、摂食に特化した器官へと変化させたことで、様々な食性に対応できる強さを獲得したと言える。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

この記事は、野菜の耐寒性と美味しさの関係について考察しています。寒さに触れた野菜は糖を蓄積するため甘くなりますが、耐寒性育種における不飽和脂肪酸の役割にも注目しています。不飽和脂肪酸は融点が高いため凍結防止に寄与し、特に冬野菜に多く含まれるとされます。

記事では、寒さに強い野菜の美味しさの背景に不飽和脂肪酸の濃度が関係している可能性を提起し、必須脂肪酸であるリノール酸、リノレン酸などのバランスがとれている野菜は健康的で美味しいという仮説を立てています。ω-3脂肪酸、ω-6脂肪酸といった必須脂肪酸の種類にも触れ、多様な脂肪酸の摂取の重要性を示唆しています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

この記事では、植物の脂肪酸と人間の味覚の関係について考察しています。まず、九州大学の研究成果を紹介し、人間は舌で脂肪酸を感知し、それを味覚として認識することを説明しています。具体的には、リノール酸やオレイン酸といった不飽和脂肪酸が感知対象として挙げられています。不飽和脂肪酸は、二重結合を持つため融点が低く、菜種油のような植物油に多く含まれます。最後に、今回の内容から思いついた2つの点について、次回以降の記事で触れることを示唆しています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

植物が発する香り物質のセスキテルペンラクトンは、虫に対する殺虫作用を持つことが知られています。しかし、チンパンジーの研究では、セスキテルペンラクトンを含む「V. amygdalina」という植物が腸内寄生虫の活動を抑制し、症状を回復させることが明らかになりました。

同様に、ゴボウの香気物質であるセスキテルペンラクトンは、苦味がありながらも程よい量で含まれており、抗酸化作用や整腸作用、抗癌作用に関連する成分が豊富です。そのため、香りがよくおいしいゴボウは健康に良いとされています。

また、虫に食われる野菜は食われない野菜よりも健康効果が低い可能性があります。セスキテルペンラクトンは多くの植物に含まれ、ヨモギの苦味もセスキテルペンラクトンによるものと考えられます。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

この記事では、野菜の美味しさ、特にカロテノイドに着目して考察しています。ニンジンやトウガラシなどの色鮮やかさはカロテノイドによるもので、視覚的に美味しさを喚起します。また、横濱鶏の黄金色の油も飼料由来のカロテノイドによるもので、独特の旨味を持つとされます。カロテノイドは抗酸化作用があり、発がん抑制効果も報告されています。著者は、美味しさの追求が健康につながる可能性を示唆し、B級品ニンジンを摂取した家族の癌が軽減したという逸話を紹介しています。さらに、β-カロテンが免疫グロブリン合成に関与する可能性にも触れ、野菜の持つ健康効果の多様性を示しています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

マグネシウムは苦味を持ち、人体にとって重要な役割を果たすミネラルである。苦土(くど)の由来は、マグネシウムの苦味からきている。マグネシウムは体内で酵素反応の補因子、骨の構成要素として必須であり、欠乏すると低カルシウム血症、痙攣、骨粗鬆症、心疾患のリスクを高める。また、血管拡張作用により脳への酸素供給を促進し、めまいを軽減する効果も示唆されている。DNAの構造にも関与している。しかし、過剰摂取は排泄器官への負担を増す可能性がある。

食塩に塩化マグネシウムを加えると塩味と味の濃さが低下する一方、海水塩はまろやかさを増すことから、マグネシウムは味覚の複雑さに寄与していると考えられる。野菜、特に葉物野菜にはマグネシウムが多く含まれ、その苦味は健康的な食味の一部を形成していると考えられる。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

亜鉛は味覚障害を防ぐ重要なミネラルで、味蕾細胞の生成に不可欠。牡蠣などの動物性食品だけでなく、大豆にも豊富に含まれる。生大豆では吸収率が低いものの、味噌などの大豆発酵食品ではフィチン酸が分解されるため吸収率が向上する。フィチン酸は亜鉛の吸収を阻害する有機酸である。大豆は味覚増強効果に加え、味覚感受性にも良い影響を与える。野菜の美味しさは健康に繋がるという仮説を補強する。さらに、健康社会実現のためには、亜鉛を吸収できる土壌環境の維持、つまり土壌劣化を防ぐことも重要となる。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

カリウムは土壌に豊富とされるが、劣化した土壌では不足しやすく、野菜の生育不良や味に影響する。カボチャの果実内発芽はカリウム不足の一例で、味が落ちる。研究によると、塩化カリウムは塩味を増強する効果があり、野菜のカリウム含有量と美味しさの関連性が示唆される。美味しい野菜は、土壌劣化のない畑で育ち、カリウムが豊富に含まれている。人体ではカリウムが塩分排出を促すため、美味しい野菜は健康にも良いと言える。つまり、「野菜の美味しさ=健康」という仮説が有力となる。土壌管理の重要性も強調されている。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

このブログ記事では、だだちゃ豆の美味しさの鍵となる旨味成分「オルニチン」に焦点を当てています。シジミにも豊富に含まれるオルニチンは、単に美味しいだけでなく、体内で発生する有害なアンモニアを毒性の低い尿素へと変換する「尿素回路」の重要な構成物質であることを解説。この機能と美味しさの関連性から、筆者は「野菜の美味しさ=食べると健康になる」という考えが現実味を帯びると考察します。また、だだちゃ豆にオルニチンが多い理由として、タンパク代謝の活発さやアンモニア発生量の多さを挙げ、その場合、微量元素マンガンが栽培の鍵となる可能性を示唆しています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

だだちゃ豆の美味しさの秘密を探る中で、GABAの役割が注目されている。だだちゃ豆は他の枝豆に比べ、オルニチン、GABA、アラニンといった旨味や甘味に関わるアミノ酸が豊富に含まれている。特にGABAは味蕾細胞内の受容体を刺激し、塩味を感じさせる可能性があるという。これは、少量の塩味が甘味や旨味を増強する現象と同様に、GABAも他の味覚を増強する効果を持つことを示唆している。GABAはグルタミン酸から合成されるため、旨味を持つグルタミン酸との相乗効果も期待できる。GABAの豊富な野菜は、減塩調理にも役立ち、健康的な食生活に繋がる可能性を秘めている。アミノ酸肥料による食味向上も期待され、野菜の美味しさは健康に繋がるという仮説を裏付ける重要な要素となっている。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

海洋は窒素、リン酸、鉄不足のため微細藻類の繁殖が限られ、食物連鎖に影響を与えている。鉄は光合成に不可欠だが、海中では不足しがち。陸地からの供給が重要だが、単純な栄養塩散布では藻類繁殖は促進されない。養殖に目を向けると、鶏糞が微細藻類繁殖に有効かもしれないという仮説が提示されている。鶏糞には鉄が含まれるが、酸化鉄で有機物にキレートされていないため、還元とキレート化が必要となる。福岡の企業は鶏糞肥料でアサリ養殖に成功しており、鶏糞の有効性を示唆している。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

二次代謝産物とは、一次代謝過程で必須ではないが、植物の生存や成長に有益な化合物のこと。主に保護やコミュニケーションに使用される。例として、色素は植物に色を与え、捕食者や病原体から保護し、また花粉を運ぶ動物に視覚的シグナルを送る。また、香りや味を与えるテルペノイドは、虫を寄せたり、捕食者を遠ざける。さらに、病原体に対する防御作用を持つアルカロイドや、紫外線から保護するフラボノイドも二次代謝産物である。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

京都市では、ネギの連作で疲弊した畑を回復させるため、一時的に水田にして稲作を行う慣習がある。水田化は、ミネラル供給や土壌粒子の変化だけでなく、肥料分の排出効果も期待されている。しかし、単なる肥料分の排出よりも重要な効果として、養分の形態変化が考えられる。

水田では、牛糞堆肥由来の窒素、リン酸、カルシウムが蓄積する。リン酸は緑藻の繁茂を促し、それを餌とするカブトエビやタニシが増殖する。これらの生物は、殻形成にカルシウムを利用し、有機物を摂取することで、水溶性無機養分を有機物に変換して堆積させる。水田から排出されるカブトエビやタニシは、カルシウムを畑の外へ運び出す役割も果たす。

つまり、水田化は養分を洗い流すのではなく、有機物として土壌に固定化することで、連作障害を軽減していると考えられる。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

お茶の味は、カテキン(渋味・苦味)、テアニン(旨味)、カフェイン(苦味)の3要素で決まる。カテキンはタンニンの一種で、テアニンは旨味成分グルタミン酸の前駆体であり、リラックス効果も示唆されている。カフェインは覚醒作用で知られる。良質な茶葉はこれらのバランスが良く、淹れ方によって各成分の抽出を調整し、自分好みの味にできる。それぞれの抽出条件については、参考文献で詳しく解説されている。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

プロセスチーズは、ナチュラルチーズ(主にチェダーチーズ)を溶解・再加工したもので、普段よく目にするチーズの多くを占める。ナチュラルチーズは牛乳を凝固・熟成させたものだが、プロセスチーズはそれを粉砕し、クエン酸ナトリウムなどの溶解塩を加えて加熱することで再凝固させる。この過程で、ナチュラルチーズの特徴であるカゼインとカルシウムの結合が切断される。結果として、プロセスチーズはナチュラルチーズに比べ、溶解塩由来のナトリウムが増加し、遊離カルシウムの量も変化する。この変化がカルシウムの利用率にどう影響するかは不明だが、カゼインとカルシウムの結合が歯の石灰化に重要という説を踏まえると、プロセスチーズの摂取はカルシウム利用率の低下につながる可能性がある。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

プロセスチーズとは、ナチュラルチーズを粉砕し、クエン酸ナトリウムなどの溶解塩を加えて再加工したチーズのこと。1917年に軍用向けに開発された。ナチュラルチーズの種類や添加物によって風味や栄養価が変わる。チーズ自体が優れた食品だが、再加工によって付加価値をつけるという人類の知恵に感銘を受ける。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

ビタミンB12は、動物性食品に多く含まれる必須栄養素で、植物や菌類にはほとんど存在しない。土壌中の細菌がビタミンB12を生成するが、現代の衛生環境では摂取は難しい。ビタミンB12はDNA合成や赤血球形成に関与し、不足すると悪性貧血や神経障害を引き起こす。

一部の藻類もビタミンB12を含むとされるが、種類や生育条件により含有量は大きく変動する。そのため、ベジタリアンやビーガンはサプリメントなどで補う必要がある。ビタミンB12は他のビタミンB群と異なり体内に蓄積されるため、欠乏症の発症は緩やかだが、定期的な摂取が重要となる。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

スギナは、シダ植物門トクサ綱トクサ目トクサ科トクサ属の植物で、繁殖力が強く、世界中に分布する。胞子茎と栄養茎があり、胞子茎はツクシと呼ばれる。ツクシは食用とされ、春の山菜として親しまれる。栄養茎はスギナと呼ばれ、光合成を行う。

スギナはミネラルが豊富で、古くから薬草として利用されてきた。利尿作用、血液凝固作用、収斂作用などがあるとされ、ハーブティーやサプリメントとして販売されている。また、ケイ酸を多く含み、骨や爪の健康維持にも効果的とされる。ただし、ニコチンを含有するため、多量摂取は避けるべきである。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

この記事では、ハッショウマメ(ムクナ)というマメ科植物のアレロパシー作用について解説しています。ハッショウマメはL-ドパという物質をアレロケミカルとして分泌します。L-ドパは神経伝達物質ドーパミンやアドレナリンの前駆体で、広葉雑草の生育阻害や昆虫の殻の硬化阻害といった作用を持ちます。人間は体内でチロシンからL-ドパを合成できるため、摂取の必要はありません。アレロパシーに関する書籍「植物たちの静かな戦い」も紹介されており、農業における緑肥活用の可能性を示唆しています。関連として、ヒルガオ科植物の強さについても言及されています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

ビフィズス菌は消化管下部で様々な糖を分解する酵素を持つ。これは、他の腸内細菌が利用しやすい糖が少ない環境で生き残るための適応と考えられる。ビフィズス菌はガラクトースを含む様々な糖を利用し、血中濃度が過剰になるのを防ぐ。乳酸菌摂取はビフィズス菌の活性化につながり、ヨーグルト等の乳製品摂取も健康にプラスに働く。しかし、ビフィズス菌の消化管下部への局在性など、更なる研究が必要な点も残されている。乳児の腸内フローラ形成におけるビフィズス菌の役割や、ヒト由来の糖質に作用する酵素に関する研究も進められている。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

人類は進化の過程で、乳糖を分解する酵素ラクターゼを作る遺伝子を成人後も保持する「ラクターゼ活性持続症」を獲得した。これは酪農の開始と関連があり、牛乳を栄養源として利用できるようになった人々が生存に有利だったため、この遺伝子変異が広まったと考えられる。

具体的には、紀元前5000年頃にヨーロッパで牛の乳搾りが始まり、その1000年後にはラクターゼ活性持続症の遺伝子変異が出現。この変異は急速に広まり、現在ではヨーロッパ人の大多数がこの遺伝子を持っている。これは、食料が不足する冬に牛乳を栄養源として利用できた人々が、そうでない人々に比べて生存と繁殖に有利だったためだと考えられる。

この遺伝子変異の広まりは、文化と遺伝子の共進化の好例であり、人類の進化が今も続いていることを示す証拠と言える。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

リンゴペクチンオリゴ糖の整腸作用に関する研究では、ラットを用いてオリゴ糖の効果を検証しています。結果、ペクチンオリゴ糖は盲腸内菌叢においてビフィズス菌を増加させ、有害菌であるクロストリジウム属菌を減少させることが確認されました。 特に重合度が低いオリゴ糖ほど、ビフィズス菌増殖効果が高い傾向が見られました。さらに、ペクチンオリゴ糖は糞便中の有機酸濃度を上昇させ、pHを低下させることで腸内環境を改善する効果も示唆されました。これらの結果から、リンゴペクチンオリゴ糖はプレバイオティクスとして有用であり、整腸作用を通じて健康増進に寄与する可能性が示唆されています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

腸内細菌叢のバランスは健康に大きく影響し、ビフィズス菌優位の状態は発がん性物質産生抑制などを通して大腸がん予防に繋がる。ビフィズス菌は放線菌の一種で乳酸菌としても分類され、乳酸やバクテリオシン産生により有害菌の増殖を抑える。食生活、特に野菜の摂取は腸内細菌叢に影響を与えるため、医療費増加抑制の観点からも、肥料に関わる立場から適切な食生活の啓蒙などが重要となる。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

この記事では、乳酸菌の発酵メカニズムに着目し、健康効果への影響を考察する。乳酸菌は、大きく分けてホモ型乳酸発酵とヘテロ型乳酸発酵(タイプ1とタイプ2)を行う。ホモ型はグルコースから乳酸のみを生成する一方、ヘテロ型タイプ1は乳酸、エタノール、二酸化炭素を、タイプ2は乳酸と酢酸を生成する。ヨーグルトで有名なブルガリア菌(植物性乳酸菌)はホモ型、すぐき漬けに利用されるラブレ菌(植物性乳酸菌)はヘテロ型で発酵する。食品の甘味や酸味の差は、これらの発酵様式の差異に起因すると考えられる。この発酵メカニズムの違いが、乳酸菌摂取による健康効果にどう影響するのか、今後の考察に期待が寄せられる。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

施肥設計の見直しで農薬防除の回数を減らせるという記事は、窒素過多による作物の徒長が病害虫発生の主要因であると指摘しています。窒素過多は細胞壁を薄くし、害虫の侵入を容易にする上、アミノ酸合成に偏り、病害虫抵抗性物質の生成を阻害します。適切なカリウム、カルシウム、マグネシウムなどの施肥は細胞壁を強化し、病害虫への抵抗力を高めます。また、微量要素の不足も抵抗力低下につながるため、土壌分析に基づいたバランスの取れた施肥設計が重要です。これにより、作物の健全な生育を促進し、農薬への依存度を減らすことが可能になります。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

ポリフェノールの一種、フェニルプロパノイド類について解説。フェニルアラニンが脱アミノ化されて生成されるケイヒ酸を基とする化合物群である。植物体内での役割は既出のため割愛し、ヒトへの健康効果として抗酸化作用、α-グルコシダーゼ阻害作用、リノール酸自動酸化阻害作用などが挙げられる。続く章ではα-グルコシダーゼについて掘り下げる。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

ビタミンB6(ピリドキシン)は、人体ではタンパク質や脂質の代謝に関わる補酵素ですが、この記事では植物内での役割に注目しています。論文によると、シロイヌナズナを用いた実験で、ビタミンB6生合成遺伝子が機能しない植物は発根量が減少し、ピリドキシンを補給すると回復することが示されました。この結果から、ピリドキシンが植物の根の成長に必須であることが明らかになります。その詳しい作用メカニズムや合成経路の解明は、今後の植物栽培における重要なヒントとなる可能性を秘めています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

ビタミンKは植物では光合成の電子伝達に関わるキノンとして機能する一方、人体では血液凝固などに関わる重要な役割を持つ。具体的には、ビタミンKは酵素の補酵素として働き、Glaタンパク質をカルシウムと結合できるよう変化させる。このカルシウム結合能は血液凝固に必須である。つまり、同じビタミンKでも、植物では光合成、人体では血液凝固という全く異なる機能を果たしている。これは生物が物質をどのように利用するかの興味深い例である。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

β-カロテンなどのカロテノイドは、植物性食品に含まれるプロビタミンAとして摂取される。小腸でβ-カロテンは2分子のレチノール(ビタミンA)に変換され、肝臓に貯蔵される。ビタミンAは、眼の桿状体細胞でロドプシンという視色素の構成成分となり、視覚に重要な役割を果たす。ビタミンAが不足すると夜盲症などを引き起こす。また、免疫機能の維持にも関与し、欠乏すると感染症にかかりやすくなる。かぼちゃはβ-カロテンを豊富に含むため、風邪予防に効果的と言える。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

糠漬けは、野菜に米ぬかの栄養が移行することで栄養価が高まる。特に糠に豊富なビタミンB1は、糠漬けによって野菜に取り込まれる。漬物体験をきっかけに、糠漬けの栄養に着目し、ビタミンB1の由来やGABAの増加といった点について考察している。GABAは乳酸菌がグルタミン酸から生成するpH調整の産物と考えられる。ビタミンB1は米ぬかから抽出されたオリザニンであり、糠漬けで摂取できる。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

ヘアリーベッチの土壌消毒効果のメカニズムを探るため、その根から分泌されるシアナミドの作用機序に着目。シアナミドは石灰窒素の有効成分で、人体ではアルデヒドデヒドロゲナーゼを阻害し、アセトアルデヒドの蓄積による悪酔いを引き起こす。アセトアルデヒドはDNAと結合し、タンパク質合成を阻害することで毒性を発揮する。この作用は菌類にも影響を及ぼし、土壌消毒効果につながると考えられる。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

クロレラは健康食品として有名だが、その背景には培養技術に加え、細胞壁の破砕技術の確立がある。クロレラは栄養豊富だが、強靭な細胞壁のため、そのままでは栄養吸収が難しい。細胞壁を破砕することで、栄養の利用が可能になる。この破砕技術が、クロレラを健康食品として成立させた重要な要素である。栄養豊富なクロレラは、健康食品だけでなく肥料としても効果的で、顕著な発育促進が報告されている。その効能は、健康食品における栄養吸収の観点から類推できる。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

ヨトウガ対策としてサナギタケの活用を検討する筆者は、サナギタケの培養方法を調べた。専門書によると、培養法は昆虫生体培養、個体培地栽培、液体培地発酵の三種類。中でも個体培地栽培では、穀物などを培地として子実体を収穫し、液体培地発酵では、化学薬品を用いて菌糸体を収穫する。重要なのは、サナギタケの菌糸が生きた昆虫を必要とせず、穀物や糖質があれば増殖できること。落ち葉に胞子がいるという既存情報と合わせ、畑に落ち葉とデンプン質などを供給すれば、サナギタケの菌糸が増殖する可能性があると考え、次は培養条件の把握に進む。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

ヨトウムシの食害が深刻な中、グラスエンドファイトという菌類に着目した。内生菌の一種であるグラスエンドファイトに感染したホソムギ(イタリアンライグラス)は、ヨトウムシの生育を抑制する効果があることが『基礎から学べる菌類生態学』で紹介されている。ヨトウムシは種類によってはイネ科を摂食しないため、全てのヨトウ対策に有効かは不明だが、イタリアンライグラス周辺を産卵場所としない可能性があり、幼虫の大移動を防げるかもしれない。農業への応用はまだ研究段階だが、グラスエンドファイトに関する翻訳本でさらに詳しく調べてみる。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

非殺虫性バチルス・チューリンゲンシス(Bt)がヒトの癌細胞を選択的に破壊する可能性が研究されている。Btは通常、特定の昆虫に毒性を示すタンパク質を生成するが、一部の非殺虫性Bt菌株も同様の機構でヒトの癌細胞に影響を与えることが示唆されている。これらの菌株は、癌細胞の膜に結合し、細胞内に孔を形成、細胞死を誘導する。特に、白血病、大腸癌、乳癌細胞への効果がin vitroで確認されている。Btの毒素は哺乳類の消化管では分解されるため、安全性も期待される。しかし、更なる研究が必要であり、臨床応用には至っていない。この研究は、新たな癌治療法開発への期待を抱かせる。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

植物は生育に銅を必要とし、欠乏すると様々な生理障害が現れる。銅は多くの酵素の構成要素であり、特にリグニン生合成に関わるラッカーゼ、光合成に関わるプラストシアニンで重要な役割を果たす。ラッカーゼはリグニンの重合反応を触媒し、植物の強度や抵抗性を高める。プラストシアニンは電子伝達系で機能し、光合成効率に影響する。銅はまた、エチレン受容体、抗酸化酵素などにも関与し、植物の成長、ストレス耐性、病害抵抗性に関わる。銅は土壌中に存在するが、吸収されにくい形態も存在する。植物は銅の吸収、輸送、貯蔵を巧みに制御し、生育に最適な銅濃度を維持している。銅の過剰供給は毒性を示すため、そのバランスが重要である。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

トチノキの実のアクの正体は、タンニンとサポニンである。特にサポニンは、界面活性作用で細胞膜を破壊する性質を持ち、人体に毒性がある。このため、生食はできない。しかし、縄文時代の人々は灰汁を用いたアク抜き方法を発見し、トチノキの実を貴重なデンプン源として利用した。サルでさえ食べないトチノキの実を、人は灰の活用によって食料とした。囲炉裏から得られる灰は、暖をとるだけでなく、食料貯蔵にも役立ち、人類の文化発展に貢献したと言える。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

果実の熟成における活性酸素の役割は、着色と種子の休眠という二つの側面を持つ。アントシアニン色素の蓄積は、光合成過程で発生する過剰な活性酸素を抑制する反応として起こる。一方、果実内の種子の休眠には、適切な量の活性酸素が必要となる。活性酸素の不足は、果実内発芽を引き起こす。メロンの場合、硝酸態窒素過多やカリウム不足が活性酸素の発生量を低下させ、果実内発芽につながる。イチゴも同様のメカニズムを持つと仮定すると、高品質な果実生産には、生育段階に応じた適切な施肥管理と、熟成期の環境制御が重要となる。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

溢泌液は、植物が葉から排出する液体で、昆虫の水分補給源となる。乾燥ストレス下で植物はプロリンを合成し、これが溢泌液に含まれることで、昆虫にとって水分だけでなく栄養源ともなる。溢泌液中のプロリンは、昆虫にとって葉が栄養豊富であることを示すサインとなり、葉への定着を促す可能性がある。また、溢泌液の蒸散後に残る白い粉は肥料過多の指標となる。局所的な乾燥状態が溢泌液の生成を促し、これが昆虫の行動に影響を与えることから、栽培において重要な要因と言える。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

植物は乾燥や高塩ストレスといった水ストレスに晒されると、細胞内にプロリンを蓄積する。プロリンは適合溶質として働き、浸透圧を調整することで細胞内の水分を保持する役割を果たす。これは、高塩ストレス時に細胞外への水分の移動を防ぐのに役立つ。このメカニズムは、水ストレスに晒されやすい植物にとって重要な生存戦略と言える。一方、過剰な施肥による高塩ストレス状態は、栽培においても見られる問題であることが示唆されている。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

スズメバチは翅の付け根に糖原性アミノ酸であるプロリンを蓄え、長距離飛行を可能にしている。プロリンはカロリー貯蔵として利用でき、グルタミンを二回還元することで合成される。グルタミンは光合成の窒素同化で生成されるため、プロリンも植物の葉に多く含まれる可能性がある。このプロリンの特性が、スズメバチ以外の昆虫にも応用されているか、そして植物における役割について、次回考察される。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

この記事では、乳酸菌がγ-アミノ酪酸(GABA)を生成するメカニズムと、その生理活性について解説しています。千枚漬けからGABA高生産性乳酸菌が発見され、グルタミン酸ナトリウム存在下でGABAを大量に生成することが示されました。GABAはグルタミン酸デカルボキシラーゼ(GAD)によりグルタミン酸から合成され、この酵素はビタミンB6の活性型を補酵素として利用します。GADは人体にも存在し、神経伝達物質としてGABAが機能しています。食品中のGABAはリラックス効果を期待して添加される例が増えており、糠漬けにも含まれる可能性があります。GABAがそのまま神経に到達するかは不明ですが、前駆体であるグルタミン酸は旨味成分として重要です。乳酸菌自身にとってGABAがどのような役割を果たしているかは、今後の研究課題となっています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

酸の強さは水素イオン濃度で決まり、pH値で表される。pH値が小さいほど酸性は強く、金属を溶かす力も高まる。これは酸が金属と反応し、水素ガスを発生させながら金属イオンを生成するためである。反応のしやすさは金属の種類によっても異なり、イオン化傾向の大きい金属ほど酸と反応しやすい。塩酸などの強酸は多くの金属を溶かすことができる一方、弱酸は反応性が低い。酸が金属を溶かす反応は、電池や金属の精錬など様々な分野で利用されている。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

自宅にあった南部鉄の鉄玉子を使って鉄分補給を試みる。鉄玉子をやかんなどに入れて湯を沸かすことで、鉄分が溶け出し、飲料や食事から鉄分を摂取できる。これは、鉄鍋で調理すると鉄分が食材に溶け出すのと似ている。また、クエン酸で釘を溶かして鉄欠乏の作物に与える方法にも類似しているが、触媒を使う点が異なる。鉄玉子は妻の実家でもらってきたもので、肥料ではなく食生活での鉄分補給を目的とする。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

無肥料栽培の野菜は、土壌中のアルミニウム溶出量の増加とミネラル減少により、体に悪い可能性がある。肥料を加えないことで土壌の酸性化が進み、アルミニウムが溶出しやすくなる。また、養分の持ち出しにより土壌中のミネラルも減少し、野菜の生育に悪影響を与える。落葉や食品残渣を肥料として用いる場合もあるが、これらは堆肥に分類され、真の無肥料栽培とは言えない。結果として、無肥料栽培の野菜は栄養価が低く、アルミニウム中毒の危険性もあるため、健康への影響が懸念される。「無肥料栽培」を謳うメリットはなく、むしろデメリットが多い。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

卵の黄身の鮮やかな色は着色料による人工的なものではなく、飼料の影響が大きい。カニ殻を与えた鶏の卵の黄身が鮮やかになったという例もあり、これは鶏が子に有用成分を与えている可能性を示唆する。黄身が白い方が良いという主張や、着色料=人工的・不自然という短絡的な考えは、イノベーションを阻害する。飼料による着色の例として、トウモロコシは黄色く、飼料米は色が薄くなる。近年はパプリカなどの鮮やかな飼料も用いられている。重要なのは、手法や背景を理解せずに、名前だけで判断することの危険性である。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

果実内発芽は、種子が休眠できずに発芽する現象で、アブシジン酸(ABA)の不足が原因である。ABAは、水ストレス時の気孔閉鎖、種子休眠誘導、器官離脱に関与する植物ホルモン。玄米に多く含まれるABAは、活性酸素生成を促すため毒性があると噂される。ストレスを感じた植物はABAを合成し、ABAが活性酸素生成の鍵となる。活性酸素は通常、ミトコンドリアで生成されるが、ABA蓄積により過剰生成される可能性が懸念され、玄米食の危険性が議論されている。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

納豆菌が生成するナットウキナーゼは、ヒトの血栓を溶解する効果があり、同時に含まれるビタミンK2が過剰な溶解を抑制する。これは、納豆菌が周囲のタンパク質を分解するためにナットウキナーゼを合成し、ポリグルタミン酸生成に必要なグルタミン酸を得ているためだと推測される。非殺虫性のBT菌も同様に、特定の物質を分解するために酵素を合成している可能性が考えられる。つまり、これらの菌が生成する酵素は、人間に有益な効果をもたらすが、本来は菌自身の生存戦略の一環として機能していると考えられる。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

非殺虫性のバチルス・チューリンゲンシス菌が生成する結晶性タンパク質「パラスポリン」が、ヒトの癌細胞を選択的に破壊することが九州大学の研究で判明した。このタンパク質は、培養した癌細胞を顕微鏡で観察すると破壊していく様子が確認できる。この発見は、以前話題になった遺伝子組み換え作物と土壌微生物の関係性を見直す契機となるかもしれない。土壌微生物が哺乳類に作用するタンパク質を生成する理由は不明だが、パラスポリンの安全性検証が進めば、癌治療や遺伝子組み換え作物の活用に新たな展開が期待される。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

BT剤は、バチルス・チューリンゲンシス菌由来の殺虫性タンパク質で、チョウやガの幼虫に効果がある。昆虫のアルカリ性腸内で活性化し、臓器を破壊するが、ヒトの酸性腸内では無毒とされる。BT剤の遺伝子は単離されており、アグロバクテリウム法を用いて他の植物に導入可能。害虫抵抗性を持つBT作物(BTトキシン産生作物)は、この遺伝子組み換え技術の代表例である。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

遺伝子組み換え作物への抵抗感について考察。第一世代の除草剤耐性や害虫抵抗性といった生産者側のメリットに注目した遺伝子組み換えに対し、第二世代は栄養価向上や免疫向上といった消費者側のメリットを重視している。仮に癌軽減効果を持つ物質を産生する遺伝子組み換え作物が開発された場合、健康への直接的な恩恵があっても、依然として「非生物的」「異種遺伝子」といった理由で拒否反応を示す人がいるだろうか?物質を抽出する形であれば抵抗感は減るだろうか?遺伝子組み換え技術に対する議論は、今後このような安全性と健康効果のバランスに関する論点に移行していくと予想される。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

イネの穂先にある毛に着目し、植物と動物の毛の構成成分の違いについて考察している。植物の毛はセルロース(糖が結合したもの)でできている一方、動物の毛はケラチン(アミノ酸が結合したもの)でできている。植物は糖からアミノ酸を合成するため、貴重なアミノ酸を毛には使わずセルロースを使う。一方、糖を合成できない動物は摂取したアミノ酸から毛を作る。このように、植物と動物では毛の構成成分が異なり、それぞれが持つ資源を反映している点が興味深い。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

アサガオのプランターに腐葉土と卵の殻を入れたらダンゴムシが大量発生。ダンゴムシは落ち葉や卵の殻(炭酸カルシウム)を食べており、プランター内の豊富な食料が原因と考えられる。ダンゴムシの殻も炭酸カルシウムでできているため、卵の殻をカルシウム源として利用している可能性がある。

ダンゴムシは落ち葉を分解し、摂取したカルシウムを移動・排泄することで、プランター内のカルシウム過多を軽減する役割を果たしているかもしれない。ダンゴムシは生きた植物は食べないため、アサガオへの直接的な影響は少ないと考えられる。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

ニンジンに含まれるβ-カロテンはプロビタミンAであり、体内でビタミンAに変換されます。ビタミンAは視細胞で使われ、暗闇での視覚に貢献します。哺乳類の祖先は、ネズミのような小型動物で、茂みの中などで植物の根をかじって生活していました。茂みの中は暗いため、食べ物を見つけるためには視力が重要でした。そこで、祖先は食べられるものに豊富に含まれるβ-カロテンを視細胞に利用するように進化したと考えられます。β-カロテンは植物の色素であり、光合成にも関わるため、視覚に利用されることは理にかなっています。ただし、根に多く含まれる成分が視覚に使われることは不思議です。β-カロテンは緑黄色野菜にも多く含まれます。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

水田のイネを見て、かつての先生が語った話を思い出す。歴史の教科書では、農民はコメをあまり食べられなかったとされるが、先生はイネの栽培効率の高さから反論した。イネは水田で雑草抑制が可能で、肥料も少なくて済む。窒素固定能力も持ち、収量も高い。栽培に適さない理由がない限り、イネを選ぶはずだと主張した。実際、農村部でのコメ消費量は多かったという。優れた特性を持つイネの原産地は中国大陸とされ、野生の状態はどのようなものだったのかと想像を膨らませる。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

公園でテントウムシの蛹を探した。ベンチの足に、羽化間近の蛹を発見。しかし、その場所は非常に目立ち、アリが寄ってくるほど無防備だった。蛹は、幼虫が一旦液体化し再構成される過程であり、他の昆虫にとって格好の餌となる。そのため、通常は身を隠す場所で蛹になる。しかし、今回発見した蛹は目立つ場所にあり、なぜそのような場所で蛹になったのか疑問が残る。小さい蛹は既にアリに運ばれてしまったようだ。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

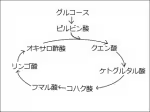

植物は光合成で得た糖を分解し、クエン酸回路の中間体である有機酸に、硝酸から還元したアミノ基(-NH₂)を付加することでアミノ酸を合成する。グルタミン酸はα-ケトグルタル酸に、アスパラギン酸はオキサロ酢酸に、アラニンはピルビン酸に、それぞれアミノ基が付加されて生成される。グルタミン酸は、アスパラギン酸とアラニンの合成にも関与する重要なアミノ酸である。植物がアミノ酸を直接吸収できれば、硝酸還元と糖分解の過程を省略できる。動物もアミノ基があれば有機酸からアミノ酸を合成できるが、必須アミノ酸は体内で合成できないか、合成量が不足するため、食物から摂取する必要がある。グルタミン酸は旨味成分としても重要である。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

アミノレブリン酸(ALA)は、植物の葉緑素や赤血球成分など重要な物質の前駆体。ALA合成には硝酸還元に必要なシロヘムの生成に鉄が必要で、ALA周辺分子が不足すると硝酸利用効率が低下する。光合成不足では硝酸態窒素が活用されない点と合致する。鉄は二価鉄である必要があり、有機物由来の電子で三価鉄が還元されるため、糖の潤沢な供給が重要。ALA肥料は鉄、マグネシウムとの併用で効果を発揮するが、高濃度では除草剤となるため注意が必要。ALAは多くの生物が必要とするため元肥効果は限定的だが、特定状況下では大きな効果が期待できる。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

キノコは成長過程で、キチナーゼなどの酵素で自身の細胞壁を分解・再構成する。この仕組みは、カニ殻を土壌改良材として使うのと同様に、キノコが生えた場所でもキチン分解効果が期待できることを示唆する。特にシイタケは子実体形成期と収穫後にキチン分解酵素の活性を高める。このことから、キノコが生えた木材を農業資材として活用すれば、カビ病対策に繋がり、農薬使用量削減の可能性も考えられる。しかし、シイタケに含まれる免疫活性物質レンチナンは、収穫後の自己消化で急速に減少するため、天日干しによる効果は限定的である。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

キノコはエルゴステロールというビタミンD前駆体を含み、日光に当てるとビタミンDに変換される。エルゴステロールはキノコの細胞膜成分であり、光で変化するため、キノコ栽培は暗所で行われる。牛乳からのカルシウム摂取は乳糖不耐症の問題があり、卵殻などの炭酸カルシウムを酸で溶かしビタミンDと共に摂取する方が効率的だと筆者は主張する。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

大阪前田製菓の「しまじろうのにぎにぎボーロ」の原材料に「卵殻カルシウム」が含まれている。これは卵の殻を粉砕・加熱消毒したもので、主成分は炭酸カルシウム。胃酸と反応しpHを上げカルシウム摂取を促す。飼料や胃薬にも使われる安全な成分である。卵の殻は廃棄せず有効活用できる。幼児には胃もたれ防止効果があるのだろうか、という疑問が残る。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

大豆に含まれるイソフラボンは女性ホルモンのエストロゲンに類似し、体内でアグリコンに変換されて根粒菌を誘引する。著者は、人間がエストロゲンを合成できなかった場合に備え、大豆にその機能を託したのではないかと推測する。イソフラボンの過剰摂取で拮抗作用が現れるのは、必要量以上の摂取を抑制する機構と考え、味噌や醤油が海外で人気なのも、この生存戦略に関係があるかもしれないと考察。最後に、大豆油粕を発酵させた土で根粒菌が増える可能性に言及している。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

メトヘモグロビン血症(ブルーベビー症候群)は、硝酸態窒素の過剰摂取で乳幼児が酸欠状態になる症状です。通常、ヘモグロビン中の二価鉄が酸素を運搬しますが、硝酸態窒素が亜硝酸に変化し、この鉄を酸化して三価鉄に変えてしまいます。三価鉄を含むメトヘモグロビンは酸素を運べないため、増加すると酸欠を引き起こします。野菜にも硝酸態窒素は含まれますが、重篤な状態になることは稀です。しかし、ヘモグロビンの変化による酸素運搬ロスは無視できないため、硝酸態窒素の過剰摂取は避けるべきです。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

植物性有機肥料で育てた葉物野菜に苦味がないのは、硝酸態窒素が少ないためと考えられる。硝酸態窒素とは、硝酸カリウム等の硝酸塩の形態の窒素のこと。肥料の窒素は、アンモニア態、硝酸態、有機態に大別される。硝酸態窒素が多いと苦味を感じる理由として、硝酸の酸化作用が挙げられる。硝酸は強い酸化剤であり、体内に取り込まれると様々な問題を引き起こす可能性があるため、苦味として感知し、摂取を避ける生物的な反応が生じると考えられる。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

鶏糞中のフィチン酸はリン酸源だが、強固なキレート作用でミネラル吸収を阻害する。これを解決するのがフィターゼ酵素で、フィチン酸からリン酸を切り離し、ミネラルを解放する。土壌中のアオカビがフィターゼを産生するため、鶏糞施用時にアオカビ増殖資材を併用すれば、フィチン酸問題の軽減が期待できる。アオカビ増殖を促す資材の選定が今後の課題となる。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

硬い土壌でもミミズは穴を掘り、土壌改良に役立つ。理想的な土壌にはミミズの餌となる有機物が速やかに分解されるため、ミミズは少ない。著者は硬くなった畑の株元にミミズを置き、穴を掘る様子を観察した。ミミズは土壌に空気の通り道を作るだけでなく、炭酸塩を生成し、土壌の緩衝性を高める効果も持つ。しかし、広い畑でミミズを配置するのは現実的ではないため、植物性残渣などを用いてミミズが自然発生する環境を作るのが良い。ミミズの土壌改良能力と、硬い土壌でも突き進む力強さを称賛している。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

アンモニア酸化細菌がアンモニアを亜硝酸に酸化し、さらに亜硝酸酸化細菌が亜硝酸を硝酸に酸化する一連の反応を硝化作用という。生物は物質を酸化し電子を得ることでエネルギーを産生する。アンモニア酸化でも細菌は電子を得て活動しており、有機物の分解によるエネルギー産生は酸化的リン酸化と呼ばれる。生物は電子を欲しがるため、還元されたアンモニアは誰が作ったのかという疑問が生じる。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

悪臭の原因物質にはアンモニア、トリメチルアミン、メチルメルカプタン、低級脂肪酸などがある。特にプロピオン酸は悪臭を放つ低級脂肪酸の一種。プロピオン酸は炭酸水素ナトリウムと反応して塩(プロピオン酸ナトリウム)になり、気化しなくなるため臭いを感じなくなる。塩は親水性のミセル構造を形成し、水に溶けやすいため洗い流せる。つまり、重曹などで中和すれば悪臭成分を移動・除去できる。同様の原理でクエン酸カリウムなどの塩も消臭効果を持つ。