/** Geminiが自動生成した概要 **/

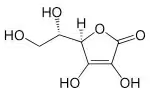

前回のビール記事で、硬水が褐色物質生成を促進する現象に着目し、陽イオンブリッジ仮説を立てた筆者。メラノイジンと陽イオンの結合メカニズムを探る中で「レダクトン」という用語を発見。関連は未確認ながらも、用語整理としてレダクトンを解説します。レダクトンは、エンジオール基(二重結合炭素に二つの水酸基)にカルボニル基が隣接する化合物で、ビタミンCが代表例です。還元剤として機能し、そのエンジオール構造の近接水酸基はキレート剤となり、腐植生成への関与も示唆されます。ビール醸造における複雑な化学反応の理解へ向けた一歩となるでしょう。