/** Geminiが自動生成した概要 **/

昨年11月に土に埋めた腐りかけのカリンの実を、生ゴミ埋設時に偶然発見しました。寒さで柔らかくなったカリンの周囲には糸状菌が繁殖し、スコップを入れると同時に、カリン特有の豊かな香りが一気に放出。腐熟してもなお良い香りを放ち、土壌中の微生物と共存するカリンの生命力に驚きと感動を覚えます。筆者は、この香りが土壌に良い効果をもたらすことを期待しています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

昨年11月に土に埋めた腐りかけのカリンの実を、生ゴミ埋設時に偶然発見しました。寒さで柔らかくなったカリンの周囲には糸状菌が繁殖し、スコップを入れると同時に、カリン特有の豊かな香りが一気に放出。腐熟してもなお良い香りを放ち、土壌中の微生物と共存するカリンの生命力に驚きと感動を覚えます。筆者は、この香りが土壌に良い効果をもたらすことを期待しています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

「乳白粒」とは、米の成長初期から中期に高温や低日照が原因で、デンプンが十分に生成されず米粒内に空気が多く入り、光が乱反射して白く見える米を指します。筆者は透明感のないご飯の食味低下に疑問を抱き、農水省の情報を参照。その結果、空気量の多さが食感に影響し、デンプン不足が甘味の低下を招くため、乳白粒は食味が下がると結論付けました。これは、白色の花弁が空気で白く見える現象とも共通しています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

本記事は「堆肥作りで渋柿を混ぜる」というユニークな提案の有効性を解説。堆肥の機能向上に不可欠な腐植はタンニンなどの化合物で構成されるため、渋柿の渋み成分であるタンニンがこれに寄与すると指摘しています。

さらに、柿の糖分は微生物の栄養源となり、渋さが微生物に悪影響を与える可能性も低い上、還元剤としても機能すると分析。これらの点から、筆者は渋柿が堆肥作りに非常に適していると結論付け、剪定枝と組み合わせた効率的な堆肥生成システムも提案しています。余剰の渋柿を堆肥として有効活用する、環境にも優しい画期的な方法として注目されます。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

株式会社ファームプロから、今年も八女紅茶が贈られたことを報告するブログ記事です。筆者にとって毎年恒例の出来事となっており、昨年も同様に紹介されています。八女紅茶は、一般的な紅茶用品種ではなく、緑茶用の品種を用いて紅茶を製造するというユニークな取り組みが最大の特徴。この革新的な製法がもたらす風味や背景については、ファームプロ公式サイトの「八女本格和紅茶とは」という記事で詳細が確認できると案内しています。毎年続く関係性と、製品の独自性を簡潔に伝える内容です。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

米ぬか嫌気ボカシ肥の発酵過程に、使用済み使い捨てカイロを添加した場合の影響を考察する記事です。カイロに含まれる酸化鉄(Ⅲ)は、メイラード反応による褐色物質の増加や、メラノイジンとの結合を通じて発酵に寄与する可能性が指摘されます。

特に、嫌気ボカシ肥の酸性環境下で、鉄還元細菌により酸化鉄(Ⅲ)が酸化鉄(Ⅱ)へ還元されるメカニズムを解説。還元された酸化鉄(Ⅱ)は、クエン酸などの有機酸やメラノイジンと反応し、鉄イオンを生成すると推測されています。今後は、メラノイジンのレダクトンと酸化鉄(Ⅱ)の反応が注目されます。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

ブログ記事では、ビール製造時に発生する食品残渣「麦芽粕」の活用に着目。かつて豚の飼料にも使われた麦芽粕が、今回は堆肥化目的で熟成されている状況を深掘りします。接写観察により、皮の中に残る胚乳がドロ状になり、炭水化物やタンパク質が発酵している様子を確認。この発酵成分は堆肥化促進に有効である可能性を指摘しつつ、雨風による胚乳の流出懸念や表皮成分への関心も示されます。記事は、食品残渣の新たな資源としての可能性と、その効果的な活用に向けた課題を提示しています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

早朝の散歩中、筆者は街灯の下で白いマルバアサガオを発見。LEDの白色光に照らされた白い花弁が幻想的に浮かび上がり、その美しい光景に心を奪われます。過去記事でも触れたように、早朝に咲くアサガオには特別な魅力があると感じ、江戸時代のアサガオ栽培ブームに思いを馳せます。当時の人々もこの儚い美しさに魅了されていたのではないかと、日常のささやかな発見から歴史や美意識への考察を深める、心温まるブログです。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

庭の枯れかけたカエデの木に、白色腐朽菌であるカワラタケがびっしりと発生しているのを発見。これは木が朽ちる過程にあることを示唆しています。筆者は私有地の木であることから、樹皮をめくって内部を詳細に観察。樹皮の下で新たな子実体が形成され始めている様子や、菌糸の侵入状況、そして分解が進んでいると見られる褐色の箇所を確認しました。まだ固い部分も残るものの、菌が活発に活動し、木を分解しようと努めている様子が伺えます。今後も定期的に木の様子を観察し、変化を追っていく予定です。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

江戸時代、現代では高級食材である大トロが肥料として使われていた事実に筆者は驚きを示す。当時はマグロ自体が「猫またぎ」と呼ばれるほど不人気で、痛みやすく臭いがきついことからゴミ扱いされていたためだ。筆者は、油脂やヘム鉄、イノシン酸が豊富な大トロは高性能な肥料であったと推測。その後、マグロは「ヅケ」の考案で赤身の人気が高まり、大トロも昭和初期の冷凍技術発達後、安価な食材として消費される中で徐々に価値が見出された。本記事は、高性能な肥料だった部位が食文化の変化と共に食材へと転じ、有機質肥料と食生活の深い繋がりを考察する。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

本記事は、日本社会の発展に不可欠な製塩技術の起源を探ります。BL出版の絵本「世界を動かした塩の物語」によると、製塩は紀元前1800年に中国で海水からの天日干しから始まり、西暦100年には天然ガスでの塩水沸騰技術が開発されました。これは日本のヤマトの歴史よりはるかに早く、中国で高度な製塩技術が確立されていたことを示唆します。筆者は、塩椎神がこの中国の技術を日本に伝えた可能性や、神武天皇が製塩技術を基に東征した可能性を考察し、製塩が日本の歴史に深く関わっていたことを論じています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

古代史の塩に関心を持った筆者が、絵本『世界を動かした塩の物語』から、塩が狩猟採集時代から農耕牧畜時代へと移行する中でその価値を高め、政治と密接に関わってきた歴史を知る。また、科学の発展が塩の政治的価値を変化させたことにも触れる。

記事の主題は、岩塩のピンク色の由来。調査の結果、酸化鉄や赤土が原因であり、不純物が多いものは食用に適さない場合もあると解説。塩の歴史的・科学的な側面を探求し、一般教養として塩への理解を深める重要性を述べている。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

鶏糞のメメタン発酵は、かつて困難とされてきましたが、その背景には鶏の生理的な特徴がありました。牛糞と異なり、鶏の小便は尿酸(固体)として糞中に多く含まれます。この尿酸は有機態窒素であり、糞中のC/N比を低下させるだけでなく、分解過程で大量のアンモニアを発生させます。生成されたアンモニアは、メタン発酵に関わる微生物の活動を強く阻害するため、鶏糞から効率良くメタンを生成するには、このアンモニアの発生をいかに抑制・除去するかが重要な課題となっています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

スコリアの赤色は、マグマ冷却時に含まれる磁鉄鉱などの鉄鉱物が、高温状態で空気と接触し酸化(高温酸化)して赤鉄鉱(Fe₂O₃)になるためです。酸素が少ない環境では黒くなります。この鉄分を含む赤色の粉は、稲作の鉄剤肥料としての活用も期待されます。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

米ぬか嫌気ボカシ肥の発酵中、表面に白い箇所が出現後、一部が赤色に変化。生成AIによると、カロテノイドを合成する酵母やフザリウム属の菌が原因の可能性。ボカシ肥の良し悪しは香りで判断できるが、確認時の酸素流入を避けるため、現時点では臭いを確認しない。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

米ぬか嫌気ボカシ肥の表面に白い箇所が発生。酵母か放線菌の可能性があり、酵母なら膜状、放線菌なら粉状になる。写真から粉っぽく見えるため放線菌かもしれないが、表面は酸素が残りやすく酵母の可能性も否定できない。今後の変化を観察する。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

パーライトは、真珠岩や黒曜石を高温で焼成発泡させたもので、多孔質な構造を持つ。真珠岩は流紋岩質マグマから形成されるガラス質の火成岩で、水分を含み、同心円状の割れ目が特徴。パーライトの原石が風化するとアロフェンという粘土鉱物になり、土壌改良に役立つ可能性がある。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

フライドチキンの衣は、片栗粉のみだと揚げたては美味しいが冷めると食感が落ちやすい。一方、薄力粉のみだと冷めても比較的美味しい。これは、片栗粉の衣はデンプンの硬化で多孔質になるのに対し、薄力粉はグルテンが網目状の構造を作り、食感の変化を抑えるため。弁当に入れる場合など、冷めても美味しく食べたいならグルテンを含む薄力粉を多く配合するのが良い。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

漫画「ヤンキー君と科学ごはん」で旨味成分の相乗効果に触発され、キノコに豊富なグアニル酸に疑問を持った筆者。グアニル酸はDNAやRNAの主要化合物であるグアノシン三リン酸(GTP)由来だが、なぜキノコに多いのか?Geminiに質問したところ、キノコはRNAを多く含み、乾燥過程でRNAが分解されグアニル酸の前駆体が生成されるためと回答があった。細胞密度や分裂速度からRNA量が多い可能性が考えられ、旨味成分の豊富さに納得した。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

食品の着色料「クチナシ」の正体は、アカネ科クチナシ属の植物。鮮やかな黄色の花を咲かせ、あまり見慣れない果実をつける。カロテノイド色素を持つため、着色料として加工食品に利用され、原材料名にもしばしば記載される。クチナシ色素の重要性から、カロテノイドと分けて表記されることもある。商用栽培は福岡県八女などで行われている。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

ファームプロから八女紅茶を頂いた。緑茶用の品種を、一番茶は緑茶に、後の収穫は紅茶に加工するというユニークな取り組みだ。通常、後の収穫は品質が劣ると思われがちだが、八女紅茶は違う。緑茶品種の後期収穫が紅茶製造に適しており、渋みが少なく飲みやすい。栽培も手を抜かず、環境測定をしながら一番茶同様の管理を行う。これは、生産者の労働価値を高め、消費者の健康にも貢献する興味深い試みと言える。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

水酸化ナトリウムの製造において、塩酸と水酸化ナトリウムは塩化ナトリウムの電気分解によって得られる。

電気分解では、塩化ナトリウム溶液に電流を流すと、水酸化ナトリウム、塩素ガス、水素ガスが生成される。塩素ガスと水素ガスは反応させられて塩酸が得られる。

この電気分解プロセスは複雑で、ガスの処理やその他の副産物の生成を伴う。水酸化ナトリウムの製造には、これらの副産物の適切な処理と廃棄が不可欠である。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

白いサルスベリの花に、たくさんのハナバチが集まっていました。サルスベリは7〜10月と花期が長く、花の少ない時期に蜜源となるため、ハナバチにとって貴重な存在です。暑い時期に長期間花を咲かせ続けることができるのは、何か理由があるのでしょうか。サルスベリは、通常は紅色の花を咲かせるため、百日紅と呼ばれます。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

シロツメクサの園芸種の葉の模様は、アントシアニンの一種と考えられます。葉によって色素の蓄積の仕方が異なり、暑さ対策のための遮光効果の可能性があります。

筆者は、この葉を緑肥として利用したら、含まれるアントシアニンが土壌に良い影響を与えるのではないかと考えています。

レンゲの葉でも同様の現象が見られ、タンニンのタンパク質凝集モデルと関連付けて考察しています。

シロツメクサが緑肥としてどの程度繁茂するかは不明ですが、新たな土壌改良の可能性を秘めていると言えるでしょう。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

大葉の香りの主成分はペリルアルデヒドという物質です。ペリルアルデヒドは、その構造を少し変化させたペリラルチンという物質に変換することができます。ペリラルチンは、砂糖の2000倍もの甘みを持つ「紫蘇糖」として知られており、大葉の香りの一部が甘みに変わる面白い特徴を示します。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

田植え後の水田で、オタマジャクシが水面に腹部を向け口をパクパクさせているのを頻繁に見かけた著者は、水中の酸素不足を疑う。田植えから二週間、生物が増えたことで水中の酸素が不足し、鰓呼吸のオタマジャクシが苦しがっているのではないかと推測する。さらに、生物の活動が活発化することで水温が上がり、曇天が多い梅雨時期のイネの生育に影響を与える可能性も懸念している。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

記事では、活性酸素の生成過程における過酸化水素の役割について考察しています。過酸化水素は、酸素供給剤として働く一方で、フェントン反応においてはヒドロキシラジカルを生成し、酸化ストレスを誘導します。さらに、過酸化水素は反応相手によって酸化剤または還元剤として振る舞い、その二面性が活性酸素生成の複雑さに拍車をかけています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

筆者は、雌雄異株のアカメガシワの雌株が非常に少ないことに疑問を抱き、観察を続けています。雄株が多い理由は不明ですが、昆虫に蜜や花粉を提供することで生態系維持に役立っている可能性を考察しています。

その後、新たな雌株を発見しますが、そのすぐ近くに雄株の枝が入り込み、雄花を咲かせている様子を観察しました。このようなケースは珍しく、今後の観察を通してアカメガシワの生態を深く理解できる貴重な発見となりました。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

ドクダミの花は、白い花弁のように見える部分は総苞片と呼ばれる葉であり、本当の花は中心部の黄色い部分です。一見すると雌しべだらけに見えますが、先端が黄色い丸いものが雄蕊、中央の白い三本が雌蕊です。ドクダミは原始的な植物で、萼片や花弁を持たず、進化の過程で後に誕生した植物が獲得していく特徴です。つまり、私たちが普段目にするドクダミの白い“花”は、花弁ではなく葉であり、本当の花は中心部に小さく集まっているのです。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

この記事は、アカメガシワという植物を理解するために、同じトウダイグサ科の植物である「トウダイグサ」を観察した記録です。アスファルトの隙間に生えていたトウダイグサは、花らしきものよりも果実のようなものが目立ち、すでに開花後であると推測されます。また、葉を折ると白い液体が出てきたことから、トウダイグサ科の特徴であるホルボールが含まれている可能性が示唆されました。今後は果実の観察を通して、トウダイグサ科植物への理解を深めていきたいと考えています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

アカメガシワと同じトウダイグサ科のポインセチアに興味を持った筆者は、図鑑で調べてみた。ポインセチアの赤い部分は花ではなく葉であり、アカメガシワ同様、木本植物であることを知る。さらに、ポインセチアの茎に含まれるホルボールという白い液に触れると炎症を起こす毒があることを知る。この毒は多くのトウダイグサ科植物に含まれるが、アカメガシワには含まれていないようだ。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

川原で、アカメガシワにクズが巻き付いている様子が観察されました。アカメガシワは成長が早く、クズはそれを利用して高く登り、太陽光を効率的に得ていると考えられます。クズにとって、日当たりの良い川原で、いち早く成長できるアカメガシワは、まさに絶好の足場と言えるでしょう。このように、川原では植物同士の生存競争が繰り広げられており、その力強い姿は私たちを魅了します。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

アオカビから発見された抗生物質ペニシリンについての記事の要約は次のとおりです。

1928年、アレクサンダー・フレミングは、アオカビがブドウ球菌の増殖を抑える物質を産生することを発見し、これをペニシリンと名付けました。ペニシリンは細菌の細胞壁の合成を阻害することで、細菌を死滅させます。第二次世界大戦中、ペニシリンは多くの兵士の命を救い、「奇跡の薬」として広く知られるようになりました。その後、合成ペニシリンや広範囲の細菌に有効なペニシリン系抗生物質が開発され、感染症の治療に大きく貢献しています。しかし、ペニシリンの過剰使用や誤用は耐性菌の出現につながるため、適切な使用が重要です。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

本文は、黒曜石の産地として知られる隠岐諸島に焦点を当てています。

古代、良質な黒曜石は貴重な資源であり、隠岐は主要な産地の一つでした。隠岐ジオパークのガイドブックでは、島内の神社の数や名前に基づき、黒曜石を求めて各地の有力者が隠岐に移住し、独自のコミュニティを形成した可能性を示唆しています。

著者は、隠岐の神社の存在が、黒曜石という資源と古代の人々の移動、そして文化形成に深く関わっているという興味深い考察に感銘を受けています。そして、隠岐諸島への訪問を切望しています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

農業用直管パイプに含まれる酸化チタンの作物への影響について、酸化チタン溶液を葉面散布し紫外線を照射する実験が行われました。結果は、酸化チタンは作物の全身獲得抵抗性を誘導しませんでしたが、紫外線から身を守るフラボノイドの前駆体の発現量増加が見られました。フラボノイドは植物にとって有益な物質であるため、直管パイプのサビの粉を散布しても作物への悪影響は少なく、むしろ良い影響がある可能性も示唆されました。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

ケヤキは、国産広葉樹の中でも特に優れた木材として知られています。その理由は、木材中に「チロース」と呼ばれる物質が詰まっているためです。チロースは、木の導管に蓄積し、水を通しにくくする役割を持つため、ケヤキ材は狂いが少なく湿気に強いという特徴があります。

しかし、重硬な材となるため、加工には鉄器の発達が必要不可欠でした。そのため、建築資材として本格的に利用されるようになったのは、12世紀頃からと考えられています。

美しい木目と優れた強度を持つケヤキ材は、最優良材として、現在も様々な用途に利用されています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

梓弓は、古事記などで「真の弓」とされ、神事に用いられる特別な弓です。材料となる「梓」は、諸説ありますが、現在はカバノキ科のミズメと考えられています。

ミズメは傷つけるとサリチル酸メチルという芳香を放ち、この香りは魔除けの効果があると信じられてきました。神事に用いる弓に魔除けの力を見出すのは自然な流れと言えるでしょう。

なぜ「梓」に木偏の漢字が当てられていないのか、興味深い点は尽きません。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

この記事は、日本の神話や文化において重要な位置を占める「杉」について解説しています。

杉はスサノオノミコトの毛から生まれたとされ、古代の船材や酒樽に用いられました。その神聖さから、神社や春日山原生林など、神聖な場所には巨木が存在します。

「験の杉」という風習では、神杉の小枝を持ち帰り、根付けば神のご加護があるとされました。このことから、古代の人々は杉の生育の可否を神聖な場所の選定基準にしていた可能性も示唆されています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

椎根津彦は、日本神話に登場する神で、神武東征において船の操縦に貢献しました。「椎」は船の棹、「根」は親愛、「津」は港、「彦」は男性を表し、その名前から船舶に深い関わりを持つことが伺えます。神武東征という重要な出来事において、椎の木の棹が用いられたことから、古代の人々にとって椎の木と船舶が密接な関係にあったことが分かります。漢字一文字から、古代史における椎の木の重要性と、神武東征における船旅の物語が見えてきます。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

クヌギの漢字表記は、櫟、櫪、椚、椢など多数存在します。歴史的に「歴木」と記された例もあり、時間と関連付けられていた可能性も。

多くの漢字が当てられている理由は、クヌギが人々の生活に欠かせない有用な樹木であり、地域ごとに様々な呼び名や漢字が使われていたためと考えられます。

このように、一つの樹種に多くの漢字が存在することは、それだけ人との関わりが深く、重要な存在であったことを示唆しています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

アカマツは、クロマツと同様、他の植物が生育しにくい環境でも育つため、燃料として伐採された後でも優先的に生育できるという特徴があります。

燃料としてのマツは、製鉄に適した高火力を短時間で生み出すことから、日本の伝統的な製鉄、特に刀作りに欠かせない存在でした。

刀は日本では神聖なものとして扱われることもあり、その刀を生み出すために必要なマツもまた、他の植物が生育しにくい環境で力強く成長する姿から、神聖視されるようになったと考えられます。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

記事では、日本の神話や文化において、松は神聖な木として描かれていることが解説されています。特に、松の根元に湧き出る泉は「神の出現」を象徴し、生命力の源泉と結びつけられています。これは、松が常緑樹であることから、永遠の命や不老不死の象徴とされていることと関連しています。また、松は神聖な場所を示す木としても信仰されており、神社仏閣によく植えられています。このように、松は日本の歴史や文化において重要な役割を果たしており、神聖な存在として深く根付いています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

海岸の砂浜で生育する松の栄養源に関する研究紹介記事です。

松と共生する外生菌根菌は、海水の主成分である塩化ナトリウムの影響で成長が促進される種類が存在します。

これは、海岸沿いの松の生育に外生菌根菌が大きく貢献している事を示唆しています。

また、松の落葉により土壌の塩分濃度が低下すると、他の植物が生育可能になり、松の生育域が狭まるという興味深い現象も解説されています。

さらに、記事後半では、防風林の松の定植において、外生菌根菌を考慮することの重要性についても触れています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

海岸の砂浜には、マツの成長に必要な栄養が乏しいように思えますが、実際にはそうではありません。マツは菌根菌と共生し、砂に含まれる少量の花崗岩や頁岩から栄養を得ています。頁岩は泥が固まったもので、有機物や微量要素を含んでいます。また、海水に含まれるミネラルもマツの栄養源となる可能性があります。菌根菌が海水から養分を吸収しているかなど、詳しいメカニズムはまだ解明されていません。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

水田を乾田にすることでメタン発生は抑えられますが、鉄の溶脱が減り、下流の生態系や生物ポンプへの影響が懸念されます。水田は腐植蓄積によってメタン抑制と減肥を両立できるため、安易な乾田化ではなく、水田の特性を活かした持続可能な農業が重要です。また、畑作における過剰な石灰施用も、土壌劣化や温室効果ガス排出増加につながるため、土壌分析に基づいた適切な施肥が求められます。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

春の七草のナズナは、目に良いとされるビタミンAや、紫外線から身を守るフラボノイドを多く含みます。肥沃な土壌に生息するため、葉面積あたりのミネラルも豊富な可能性があります。ナズナは健康効果が高いことが期待できる薬用植物として、古くから利用されています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

清見タンゴールは、日本生まれの柑橘で、温州みかんとオレンジの交配種です。1949年に愛媛県で誕生し、1979年から本格的に栽培が始まりました。甘みと酸味のバランスが良く、ジューシーで濃厚な味わいが特徴です。名前は、開発者の田中長太郎氏が尊敬するミカン先生、清家重夫氏と宮本藤雄氏の頭文字から名付けられました。清見タンゴールの登場は、日本の柑橘業界に大きな影響を与え、現在も様々な品種改良の親として活躍しています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

常緑樹であるシラカシの落葉は、黄色い色素(カロテノイド)が残っていることから、落葉樹と常緑樹の違いは、秋頃の葉のカロテノイド消費量の違いではないかと考察しています。シラカシの葉はクチクラ層で覆われ光合成が抑えられているため、カロテノイド合成量が少ない、もしくはアブシジン酸合成能力が低い可能性が考えられます。これは、植物が過剰な光エネルギーから身を守る仕組みと関連している可能性があります。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

白い花弁を持つセンダングサを見つけ、在来種かと思ったが、調査の結果、外来種のオオバナセンダングサであることが判明しました。

同じ地域ではコセンダングサは多く見られるものの、オオバナセンダングサは小川沿いに少し生えているだけで、広範囲には分布していません。

ひっつきむしの種を持つにもかかわらず、広がっていない理由は発芽条件の厳しさなどが考えられます。

今後も観察を続け、その謎を解明したいと考えています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

オレンジジュース生産増加の背景には、オレンジの余剰生産に加え、戦争時の兵士の栄養補給問題がありました。大航海時代から壊血病予防に役立った柑橘類ですが、果実の運搬は困難でした。そこで、軽量化のためジュース加工が進み、濃縮ジュース化により更なる軽量化が実現しました。しかし、粉末化すると味が悪くなるため、限界があります。ビタミンCサプリメント製造のライヒシュタイン法の発明は、このような背景から生まれた画期的な技術と言えるでしょう。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

ダイダイとナツダイダイは名前が似ているが、 генетический解析によると密接な関係はない。両方の祖先は不明。

ダイダイはインド原産で、鎌倉時代に中国から日本に伝来した。

一方、ナツダイダイは漂着した種子から育てられ、ダイダイからの人為的な品種改良ではない。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

日向夏は、宮崎県原産の柑橘で、1820年に偶発的に発見されました。ユズ由来と考えられていましたが、遺伝子解析の結果、タチバナが花粉親であることが判明しました。日向は神話に登場する地名であり、その地で神話に登場するタチバナの末裔ともいえる日向夏が誕生したのは興味深い偶然です。日向という地名は、天孫降臨や神武天皇にまつわる神話でも知られ、歴史と神話が織りなす魅力的な場所といえます。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

白い層が多い結晶片岩を分析し、珪質片岩である可能性を探っています。白い部分は滑らかで、石英の特徴と一致するためです。透明感があり層状になっていることから、変成作用前の石英の状態に思いを馳せています。滑石片岩の可能性もありますが、透明感から珪質片岩の可能性が高いと推測しています。白い箇所はすべすべとしていますが、透明感があるため滑石片岩ではないと考えられます。変成作用を受けても残る石英の透明感から、過去の状態を想像しています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

緑色の片岩の表面に見られる無数の白い斑点は、斜長石の斑状結晶の可能性があり、点紋片岩と呼ばれる岩石の特徴と一致する。点紋片岩は緑色片岩だけでなく、黒色片岩などにも見られる。著者は「くらべてわかる岩石」を参考に、白い斑点の正体と点紋片岩の存在を知り、今後の岩石観察の参考にしたいと考えている。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

岡山駅が推す桃太郎伝説は、単なる童話以上の深い歴史的背景を持つ。NHKブラタモリでも紹介されたこの伝説は、天皇の子がモデルである可能性が指摘されている。

岡山周辺には、伝説を裏付ける要素が数多く存在。古代の港であり製鉄拠点でもあった吉備津神社、縄文時代から鬼神を祓う力を持つとされたモモの存在、そして古代山城・鬼ノ城などが挙げられる。これらが結びつき、モモの力で鬼神を祓う天皇の子である桃太郎という、岡山独自のリアリティ溢れる伝説が形成されていることを示唆している。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

ウンシュウミカンの成分は、甘さだけでなく、酸味や苦味など複雑に絡み合って美味しさを形成しており、糖度が高ければ美味しいわけではない。貯蔵したウンシュウミカンをジュースにすると、旨味成分であるグルタミン酸が減少し、塩味成分であるGABAが増加する。GABAの増加は塩味を感じさせ、相対的に甘味を増強させる効果がある可能性がある。つまり、貯蔵によってウンシュウミカンのジュースの味わいは変化する。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

この記事は、日本の神話に登場する田道間守が持ち帰ったとされる橘の起源について考察しています。著者は、和歌山県下津町で見たミカンの山の風景と、沖縄県ヤンバル地方の風景の類似点、そして両地域に共通する緑色片岩の存在に着目します。さらに、橘の起源が沖縄のタニブターという植物であるという研究結果を踏まえ、田道間守が目指した常世の国はヤンバル地方だったのではと推測します。そして、下津町はヤンバル地方と地質・気候が似ており、当時の大和政権の拠点に近いことから、橘を植えるのに最適な場所だったのではないかと結論付けています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

「津」の付く地名は古代の港の可能性が高く、現在の内陸部でも地形変化でかつては海だった場所を示唆します。例えば、岡山県の吉備津神社付近は、現在は平野ですが、古代は内海でした。山陽地方の花崗岩帯から流れ出た土砂が堆積して形成された平野であると推測できます。このように、地名から土質や地形、さらには古代の産業を推測することができます。歴史と地理、地質学は密接に関係しており、地名はその手がかりを与えてくれるのです。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

最古の鉄器製造遺跡である徳島県加茂宮ノ前遺跡付近では、眉山などで磁鉄鉱の採掘が可能です。結晶片岩中に磁鉄鉱が生成されるため、広範囲で採掘できた可能性があります。

磁鉄鉱は落雷により磁気を帯びるため、古代人も容易に入手できたと考えられます。天然磁石の力を使って権力を得た人がいたかもしれません。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

記事は、緑泥石と緑色片岩への興味から、古代日本の形成に関する壮大な話へと展開していきます。

「邪馬壹国は阿波から始まる」という本では、古語拾遺を引用し、肥沃な土地を求めて阿波国へと向かった記述があることを紹介。阿波国が吉野川の影響で形成された肥沃な土地であったこと、そして、その吉野川がイザナギプレートの活動によって生まれたことを解説しています。

さらに、阿波国には皇族の御衣に関連する麻植郡や三木氏が存在していたことにも触れ、緑泥石との関連を示唆しています。そして、篠山川の恐竜化石発掘現場周辺でも緑泥片岩が見られることを紹介し、古代日本と緑泥石の興味深い関係を強調しています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

大阪府高槻市の古墳から、緑泥石を主成分とする「阿波の青石」が出土した。古墳時代、四国から遠く離れた大阪にまで運ばれていたことから、この石が重要視されていたと考えられる。

阿波、すなわち吉野川周辺は、土壌の質が非常に高く、作物の収量が段違いに良いことで知られていた。現代でも、この地域での栽培経験は高い評価を得ている。

このことから、古代においても吉野川周辺は農業が盛んであり、緑泥石が土壌の質に影響を与えていた可能性がある。緑泥石と農業の関係を探ることで、古代の文化や技術への理解を深められるかもしれない。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

ヤンバルで緑色片岩を探していた著者は、白い花のシマアザミと出会う。シマアザミは、葉が薄く肉厚で光沢があるのが特徴で、これは多湿な沖縄の気候に適応した結果だと考えられる。また、花の色が白であることにも触れ、紫外線が強い環境では白い花が有利になる可能性を示唆している。さらに、アザミは、その土地の環境に適応した形質を持つことから、シマアザミの葉の特徴と緑色が薄い点について考察を深めている。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

三温糖は、上白糖精製の過程で出る、糖分を含む上澄みを煮詰めて作られます。上澄みには微量の不純物が残っており、煮詰める過程で糖同士が結合しカラメル化するため、薄い褐色と特有の苦味を持つようになります。つまり、上白糖の純度を高める過程で生まれた副産物が、三温糖として利用されているのです。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

白い砂糖は、サトウキビから作られる原糖を精製して作られます。工場に運ばれた原糖は、糖液に溶かされ、石灰乳や炭酸ガスを用いて不純物が取り除かれます。その後、骨炭やイオン交換樹脂でさらに精製され、濃縮・結晶化を経て、白い砂糖が出来上がります。精製は、収穫場所から離れた工場で行うことが可能です。このように、白い砂糖は、原糖から複雑な工程を経て作られています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

苦味や渋みの原因となるタンニンは、植物由来のポリフェノールの一種で、渋柿やお茶、コーヒー、ワインなどに含まれています。タンニンは、口の中で唾液中のタンパク質と結合し、凝固させることで渋みを感じさせます。

タンニンの効果としては、抗酸化作用、抗菌作用、消臭効果などがあり、健康に良いとされています。しかし、過剰に摂取すると、鉄分の吸収を阻害したり、便秘を引き起こす可能性があります。

タンニンは、お茶やワインの熟成にも関与しており、時間の経過とともに変化することで、味わいをまろやかにしたり、香りを複雑にしたりします。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

黒糖の色は、ショ糖精製過程で除去される糖蜜に由来します。糖蜜には、フェノール化合物やフラボノイドなどの褐色色素が含まれており、これが黒糖特有の色と香りのもととなっています。これらの色素は、抗酸化作用や抗炎症作用など、健康への良い影響も報告されています。つまり、黒糖の黒色成分は土壌改良に直接関与するものではなく、ショ糖精製の副産物である糖蜜の色素に由来するものです。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

枯れたアワダチソウらしき草の根元には、カラスノエンドウが旺盛に growth している様子が観察されました。一方、まだ葉が残るアワダチソウの周りでは、カラスノエンドウの生育は抑制されていました。アワダチソウはアレロパシー効果を持つことが知られていますが、葉が枯れて効果が薄れたために、カラスノエンドウの生育が可能になった可能性が考えられます。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

魚の養殖において、餌として魚粉の代わりに家畜の糞が検討されています。特に鶏糞は栄養価が高く、魚粉の代替として有望視されています。

鶏糞を利用した魚の養殖には、いくつかのメリットがあります。まず、コスト削減が可能です。次に、廃棄物である鶏糞を有効活用できます。

一方で、鶏糞の利用には課題も存在します。魚の嗜好性や成長への影響、安全性確保などが挙げられます。

これらの課題を解決することで、鶏糞は魚の養殖における持続可能な餌資源となる可能性を秘めています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

土壌の物理性が向上すると、保水性と排水性が向上する一方、緑肥の発芽に影響が出ることがあります。記事中の事例では、土壌物理性の向上により土壌表面が乾燥しやすくなり、レンゲの発芽が悪くなった可能性が示唆されています。これは、物理性の向上に伴い、従来の緑肥の播種方法では種子が十分な水分を得られないためと考えられます。解決策としては、種子を踏み固める、播種時期を調整するなど、土壌条件に合わせた播種方法の調整が重要となります。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

玄米の水稲と陸稲の食品成分の違いを、文部科学省の食品成分データベースを基に考察しています。陸稲は水稲に比べ、炭水化物が少なくタンパク質が多いことが分かりました。これは、水田の水による冷却効果が関係している可能性も考えられます。今後、飼料米として陸稲の栽培が増える可能性がありますが、ミネラル豊富な日本の土地を生かすため、水稲栽培の利点も見直す必要があるでしょう。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

本記事は、アミノ酸「グリシン」の睡眠改善効果を解説します。グリシンは脳に直接作用する抑制性の神経伝達物質で、体内時計の中枢を介し手足の体温を上げ、深部体温を下げることで良質な睡眠を誘発します。その発見は、味の素の研究員が別の試験中、偶然グリシンをまとめて摂取したところ、いびき減少と翌日の活力向上を経験したという、興味深い経緯に由来。ヒューマンエラーから生まれたこの発見が、グリシンを睡眠サプリメントとして注目するきっかけとなり、その有効性を示唆しています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

大浦牛蒡は、社会問題解決に貢献する可能性を秘めた野菜です。豊富な食物繊維とポリフェノールで生活習慣病予防に効果が期待できる上、肥料依存度が低く、土壌改良効果も高い。特に大浦牛蒡は、中心部に空洞ができても品質が落ちず、長期保存も可能。太い根は硬い土壌を破壊するため、土壌改良にも役立ちます。産直など、新たな販路開拓で、その真価をさらに発揮するでしょう。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

本記事は、植物性食品に多く含まれるフィチン酸のリンが、人にとって栄養素として利用されるかという疑問から考察を深めます。人にはフィチン酸を分解するフィターゼがないものの、腸内細菌叢にその酵素を合成する細菌がいる可能性を指摘。

Natureのハイライト記事を参照し、マウスの腸内細菌がフィターゼを代謝することで、フィチン酸から細胞シグナル伝達や腸の損傷回復に関わるイノシトールトリスリン酸(InsP3)を産生することが示唆されています。また、この過程でフィチン酸がキレートしていた金属が腸内細菌に利用可能になるという、腸内環境と栄養吸収における新たな側面を提示しています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

近所で見かけた花は、中心がコセンダングサに似て周りに白い花びらがある、シロバナセンダングサだと思われます。しかし、周囲には白い花びらがほとんどないコセンダングサが多く、シロバナセンダングサは数が少ないように感じます。

シロバナセンダングサの白い花びらは、昆虫にとって魅力的ではないのでしょうか?ミツバチは花の色を識別しますが、コセンダングサのようなシンプルな色の花の方が、彼らにとってわかりやすいのかもしれません。

周囲の環境と比較することで、シロバナセンダングサの白い花びらの役割や、昆虫との関係について疑問が生じています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

更地のアメリカセンダングサらしき草に白い花を見つけた筆者は、シロバナセンダングサだと気づきます。さらに、過去にアメリカセンダングサだと思っていた草が、コセンダングサではないかと思い始めます。総苞片の形状や、在来種のセンダングサは白い花の部分が黄色いという情報を根拠に、過去の認識を修正していく様子が描かれています。そして最後に、在来以外のセンダングサは駆除対象であるという事実を提示しています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

コミカンソウは、砂利の隙間にも生える強い草です。一見、ただの雑草に見えますが、実はポリフェノールの一種であるカテキン類やタンニンを多く含むことが分かりました。これらの物質は、抗酸化作用があり、健康に良い効果をもたらす可能性があります。コミカンソウは、未利用植物であるため、今後の研究次第では、健康食品や医薬品への応用が期待されます。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

この記事は、トンボの色素に関する研究から、戦前に赤トンボが漢方薬として使われていたという興味深い事実を紹介しています。

赤トンボの色素キサントマチンは、還元されると赤色を呈します。還元剤にはビタミンCなどが有効で、実際にトンボの漢方薬は風邪薬としての効果が期待できます。

記事では、この発見が、意外なところから生活に役立つ知見の蓄積につながる好例だと締めくくられています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

筆者は白いユリの花を見て、テッポウユリとタカサゴユリの交配種であるシンテッポウユリについて調べた。その後、花弁に筋があり葉が細いことからタカサゴユリと判断できるユリの花を見つけた。そこは頻繁に草刈りされる場所だが、円錐状のオリの中では除草されず、タカサゴユリは立派な花を咲かせていた。このことから筆者は、タカサゴユリの勢いは今後も衰えないだろうと感じた。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

テッポウユリまたはタカサゴユリとみられる白いユリの花が、全て同じ方向を向いて咲いている様子が観察されました。花は東を向いていましたが、少し離れた場所では南を向いている株もあり、一定の方角を向く性質を持つとは断定できませんでした。著者は、花の重みで開花直前の茎の傾きが、そのまま花の向きに影響しているのではないかと推測しています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

息子に「トゲチシャはどこにある?」と尋ねられ、一緒に探すことになりました。トゲチシャはノゲシに似たキク科の植物ですが、葉の裏の葉脈にトゲがあるのが特徴です。多くのロゼット型の草の中から、しゃがんで葉の裏を確認する作業は大変でしたが、なんとかトゲチシャを見つけ出すことができました。トゲチシャはレタスの原種とされ、茎からレタスと同じ乳液が出るのも確認できました。開花時期になったら、再び観察したいと思います。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

日常的にシラカシの木を観察する筆者は、ある日、違和感を感じた葉に注目。

それは、葉に擬態したウンモンスズメというスズメガでした。

ウンモンスズメの翅の模様は、葉にそっくりな白色と茶色の模様で、これは長い年月を経て進化した結果だと考えられます。

シラカシの葉の光沢にも似た白色部分は、環境に適応した証と言えるでしょう。

さらに、近くに幼虫の食草であるニレの木があることから、この場所で羽化した個体である可能性も示唆されました。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

ヨトウガ対策として、植物ホルモンに着目したアプローチが注目されています。ヨトウガの幼虫は植物を食害しますが、植物は防御機構としてジャスモン酸というホルモンを分泌します。しかし、ヨトウガは巧みにジャスモン酸の働きを抑制し、食害を続けます。そこで、ジャスモン酸の働きを強化したり、ヨトウガによる抑制を防ぐことで、植物の防御反応を高める方法が研究されています。この方法により、農薬の使用量削減などが期待されています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

島根県出雲市には、中新世の安山岩の下に緑色凝灰岩(グリーンタフ)の地層が見られる場所があります。白い層と緑の層が交互になっており、緑色凝灰岩の層には凝灰岩の露頭が見られます。この地層の上には、地質図の情報通り、暗赤色土の層が存在します。グリーンタフは、かつて海底火山活動によって噴出した火山灰が堆積してできたものであり、その後の地殻変動によって地上に姿を現しました。島根半島・宍道湖中海ジオパークでは、こうした地質学的にも貴重なグリーンタフを観察することができます。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

植物は、有害な紫外線から身を守るためにフラボノイドという物質を作り出します。フラボノイドは、紫外線を吸収し、光合成に必要な光だけを通すフィルターのような役割を果たします。また、抗酸化作用も持ち、紫外線による細胞の損傷を防ぎます。人間にとって、フラボノイドは抗酸化作用を持つため、健康に良いとされています。フラボノイドは、植物によって色が異なり、花の色素や紅葉の原因にもなっています。植物は、フラボノイドを利用することで、紫外線から身を守りながら、鮮やかな色で昆虫を惹きつけています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

タンポポの茎から出る白い液体は、ラクチュコピクリンとラクチュシンという物質を含んでいます。これらには鎮痛、鎮静作用がありますが、ラクチュコピクリンは多量に摂取するとコリンエステラーゼを阻害する可能性があります。

しかし、花茎を折った時に触れる程度の量では、健康被害を心配する必要はありません。コリンエステラーゼ阻害作用は、口から摂取した場合に懸念されるものです。そのため、過度に心配せず、タンポポ観察を楽しんでください。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

田んぼ全体に草が生い茂る中、端に白い花が群生している理由について考察しています。花はアブラナ科のタネツケバナと思われ、田んぼの縁に集中しているのは、トラクターで耕起されないためか、それとも紫外線や乾燥などの環境が過酷だからか、考察しています。もし過酷な環境が原因なら、田んぼの中心部はより過酷な環境であることを示唆するため、筆者は後者の理由を期待しているようです。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

著者は、以前に読んだ記事をきっかけに、花弁の色が白くなりつつあるノゲシを探しています。

なかなか見つからない中、駐車場の端で、外側の舌状花だけが白く脱色したノゲシを発見しました。

なぜ外側だけが脱色しているのか理由はわかりませんが、著者はこの場所を覚えておくことにしたのでした。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

ノゲシの花が綿毛を形成するのが早く、送粉の仕組みが気になった筆者は、ノゲシに関する興味深いPDFを発見。千葉県野田市で白いノゲシが増加しているというのだ。これは、以前に観察したシロバナタンポポを想起させる。シロバナタンポポは単為生殖に向かう過程で花弁の色が変化したという説があるが、ノゲシではどうなのか。キク科の黄色い花は白い花弁に向かっているのだろうか?今後の観察が必要だ。これは、以前の「作物の花弁の脱色」の記事と関連づけて、新たな環境指標になる可能性も秘めている。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

毎日散歩する道端に、突如シロバナタンポポが三株現れ、筆者はその由来に興味を抱いた。シロバナタンポポは在来種のカンサイタンポポを親に持つ雑種で、白い花弁は花弁が脱色して透明になった状態である。

シロバナタンポポは、他の在来種と異なり単為生殖を行う。これは花粉による受粉を必要とせず繁殖できるため、繁殖力が旺盛である。

外来種のセイヨウタンポポが蔓延る中で、シロバナタンポポは単為生殖によって個体数を増やした可能性があり、興味深い事例と言える。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

筆者は、レンゲ畑がナズナで覆われた理由について、物理性の改善による土壌の変化でレンゲが育ちにくくなった可能性を考察しています。

昨年はレンゲが中心部を占めていたのに対し、今年はナズナが広がりレンゲの勢いが弱いためです。

物理性の改善は稲作にプラスですが、レンゲの生育に影響した可能性があり、今後の観察を通して緑肥としてのレンゲに代わる選択肢も検討する必要性を感じています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

硫酸塩系肥料を継続使用すると、土壌に硫酸イオンが蓄積し、ミネラルバランスが崩れて生育が悪くなる問題がある。これを解決するには、硫酸イオンを吸収するアブラナ科の緑肥が有効である。アブラナ科は硫酸イオンを多く吸収する性質があり、肥料分の少ない土壌でも生育できる。硫酸塩系肥料の残留で生育が悪化した土壌にアブラナ科緑肥を栽培することで、硫酸イオン吸収による土壌環境改善効果が期待できる。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

著者は今年、大阪府高槻市の米粉「清水っ粉」の取り組みが最も印象的だったと振り返る。注目すべきは、土壌の物理性を改善し、レンゲを栽培し、中干しを行わない稲作だ。この方法は、水管理、肥料、農薬のコスト削減、収穫量増加、生物多様性向上、周辺環境への好影響など、多くの利点をもたらす。さらに、清水っ粉のように米粉の製造・普及に取り組むことで、米の新たな需要を創出し、持続可能な農業を実現できる。この革新的な稲作と米粉の利用拡大は、農業所得の向上、環境保護、地域活性化に貢献する可能性を秘めている。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

初冬の朝、白い綿毛が際立つタンポポを見つけた。まるで寒さから身を守るように毛が増えたように見えたが、近づいてみると、綿毛に小さな水滴が無数についていた。水滴が光を反射し、綿毛がより白く、大きく見えたのだ。水滴の重みで綿毛は垂れ下がり、種はすぐ近くに落ちそうだ。冬の訪れを感じさせる、タンポポの綿毛と水滴の輝きだった。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

陰樹は、弱い光でも光合成を効率的に行えるよう適応した植物です。具体的には、葉を薄く広くすることで光を最大限に受け、葉緑体の量を増やすことで光合成能力を高めています。また、呼吸速度を抑制することでエネルギー消費を抑え、暗い環境でも生存できるように適応しています。これらの特徴により、陰樹は光が弱い林床でも生育することができます。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

昔はたくさん見られた秋の七草のカワラナデシコが、最近はほとんど見られなくなったことを疑問視し、その理由を探っています。

かつては、人々が里山で草刈りや枝打ちなどを行い、カワラナデシコが生育しやすい日当たりの良い環境を維持していました。しかし、生活様式の変化とともに、そうした人為的な環境管理が行われなくなり、カワラナデシコの生育地が減ってしまったと考えられています。

記事では、過去の記事と比較して、知識の蓄積により物事の見方が変化したことを実感したと述べています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

Raspberry Piのシリアルコンソール機能を使うと、ネットワーク環境がなくても有線でRaspberry Piを操作できます。

今回は、Raspberry Pi 4BとUbuntu 20.04、USB-TTLシリアルコンソールケーブルを使って接続を試みました。

Raspberry Pi側でシリアルポートとコンソールを有効化し、ケーブルで接続します。Ubuntu側ではscreenコマンドを使ってシリアルコンソールに接続します。

接続が確立すると、Ubuntuの端末にRaspberry Piのログイン画面が表示され、操作が可能になります。接続を終了するには、ctrl + a、kと入力します。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

田んぼの稲の根元に白い糸状のマットが見つかった。これは植物の根でも糸状菌でもなく、アミミドロのような藻類ではないかと推測される。

写真のマットは糸状のものが重なり合っており、水田に水が入った際に増殖したアミミドロが、水が引いた後に漂白されて残った可能性が考えられる。

観測場所は住宅地の中で、窒素やリン酸が豊富な用水路が近くにあるため、アミミドロが繁殖しやすい環境であると考えられる。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

イネの葉面常在菌が合成するマンノシルエリスリトールリピッド(MEL)は、いもち病対策の鍵となる。MELは脂質と糖から合成されるが、脂質源は葉のクチクラ層を分解することで得られた脂肪酸、糖は葉の溢泌液に由来すると考えられる。つまり、常在菌はクチクラを栄養源として増殖し、MELを生産する。MELがあると様々な菌が葉に定着しやすくなり、いもち病菌のα-1,3-グルカンを分解することで、イネの防御反応を誘導する。このメカニズムを機能させるには、健全なクチクラ層と十分な溢泌液が必要となる。周辺の生態系、例えば神社や古墳の木々なども、有益な菌の供給源として重要な役割を果たしている可能性がある。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

アベマキと思われる木のドングリの付き方について考察している。ドングリは枝の先端ではなく、少し下の部分にしか見られない。4月に撮影した開花時の写真では、枝全体に花が付いていたため、ドングリの少なさが疑問となっている。

考えられる原因として、マテバシイのように雌花の開花に無駄が多い、雌花自体の開花量が少ない、もしくは受粉後に枝が伸長したため、昨年の雌花の位置と今年のドングリの位置がずれている、などが挙げられている。

結論を出すには、来年の開花時期に雌花の位置を確認する必要がある。木の成長は観察に時間がかかるため、勉強が大変だと締めくくっている。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

トマトの整枝作業で白い服に付く緑色のシミは、洗濯では落ちにくく、トマト特有の青臭い香りと共に発生します。これは、葉緑素ではなく、トマトが生成する3-ヘキサナールという物質によるものと考えられます。3-ヘキサナールは、リノレン酸から甘い緑の香りのヘキサナールが合成される過程で生じる中間体で、青臭さの原因となります。 ヘキサナールは、害虫防御や高温ストレス耐性に役立つ物質です。トマトは冷涼な気候を好み、日本の夏の暑さに弱いため、このシミは過酷な環境下で生き残ろうとするトマトの防衛反応の表れと言えるかもしれません。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

トマトはケイ素を必要とするが、根の輸送体の一部欠損により葉への運搬が不十分である。ケイ酸の葉面散布以外に、菌根菌との共生によるケイ素供給の可能性を探ったが、確証を得るに至らなかった。トマトは菌根菌と共生可能であり、共生菌がケイ素輸送を補完すれば、緑肥マルチムギとの同時栽培が有効となるかもしれない。たとえケイ素吸収への効果が無くても、マルチムギ栽培は鉄欠乏の回避に繋がる。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

トマトは根のケイ素輸送体が欠損しているため、根からのケイ素吸収が難しい非集積型植物です。しかし、ケイ素は生育に不可欠なため、根からの吸収に代わる葉面散布が提案されています。水に溶けにくいケイ酸を、ベントナイトの微粉末をコロイド化して葉に散布するテクニックが紹介されており、これによりケイ素が光合成効率化や気孔開閉制御に働き、病害耐性の向上も期待されます。葉にできる白い膜は、強光時の受光抑制にも役立つ可能性があると述べられています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

近所の街路樹のスダジイが満開となり、多数のハナバチが訪花し、翅音が響き渡っていた。筆者は、ハナバチが雄花序の上を歩く様子を初めて観察できた。これは、知人の養蜂家の動画で見て以来、念願だった。スダジイの尾状の雄花序は、ハナバチにとって効率的に花粉を集められるため、春のボーナス期間と言える。街路樹だけでなく、本来森に生息するスダジイの保全は、ミツバチ保護にも繋がる。適切な森林管理の重要性を再認識した。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

丘の上にあるアベマキらしき木の根元に、アベマキの幼苗が群生している。おそらく親木から落ちたドングリから発芽したものだろう。土壌は痩せているように見えるが、幼苗は元気に育っている。これはドングリに蓄えられた栄養が豊富なのか、痩せた土壌で有利な菌根菌などの影響なのか考察を促している。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

菌耕による排水性向上は、ミミズの活動が鍵となる可能性がある。ミミズは土壌中を深く移動し、1メートルに達するミミズ孔を形成する。孔の壁にはミミズの糞塊が付着し、微生物が繁殖して硝酸態窒素などを利用、好気性細菌の活動によりガス交換も起こる。ミミズは水分、酸素、栄養塩を求めて移動し、植物の根から分泌される物質に誘引される。耕盤層に酸素と栄養塩が供給されれば、ミミズが孔を形成し排水性を向上させる可能性がある。地表への有機物供給もミミズの活動を促し、土壌改良に繋がる。良質な粘土鉱物の存在も重要となる。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

里山で出会ったロゼット状の草は、花の上に葉が展開する珍しい形をしていました。図鑑で調べた結果、シソ科のキランソウの可能性が高いことが分かりました。キランソウは「地獄の釜の蓋」という異名を持ち、優れた薬草として知られています。

薬効成分はフラボノイドとステロイドで、フラボノイドはルテオリンという成分です。ルテオリンはアーティチョークにも含まれる成分で、抗酸化作用などが期待されます。ステロイド成分のシアステロンは上皮成長因子受容体(EGFR)の阻害作用があるとされています。

一見何気ない草にも、様々な薬効成分が含まれており、里山の豊かな生態系と知見の宝庫であることを改めて実感しました。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

スズメノエンドウの小さな白い花は、どんな昆虫を呼ぶのかという疑問が提示されています。カラスノエンドウより小型で、マメ科特有の複雑な花の形を持つにも関わらず、花が小さいためコハナバチには適さない可能性が指摘されています。ハバチの可能性も検討されていますが、ハバチが受粉に関与するかは不明です。さらに、花の色が白であることも、訪れる昆虫の種類を特定する上で謎を深めています。記事では、人間の目には白く見えても、昆虫には異なる色として認識される可能性があることが示唆されています。つまり、スズメノエンドウの花の白は、特定の昆虫を誘引するための戦略かもしれません。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

道端のヨモギの葉の表面に見られる白さは、多数の白い毛によるものです。葉の表裏共に密生するこの毛は、ヨモギの冬の寒さ対策に役立っていると考えられます。

ヨモギは乾燥した地域に適応し、風媒花へと進化した植物です。これらの地域は昼夜の温度差が激しく、ヨモギの耐寒性を高めている一因かもしれません。

葉の毛は、気孔から出る水蒸気を捉え、葉の周囲に湿気と暖気を保つ役割を果たしている可能性があります。これは、哺乳類の体毛が体温保持に役立つのと同様に、ヨモギが冬を乗り切るための重要な適応戦略と言えるでしょう。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

ヤシャブシは、マツ科、ブナ科と並んでキノコと共生するカバノキ科の樹木。撹乱された土地にいち早く生育し、土壌の養分を吸収する菌根菌と共生するだけでなく、窒素固定細菌とも共生することで空気中の窒素をアンモニアとして取り込む能力を持つ。ハンノキイグチのようなイグチ科のキノコが生えることが報告されている他、原木栽培にも利用される。しかし、花粉はスギよりもアレルギーを引き起こしやすいという欠点もある。土壌改善、キノコ栽培に有用な一方、花粉症対策が必要な樹木と言える。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

ショウロはマツ林に生えるトリュフ型の高級キノコで、菌根菌のため人工栽培ができない。山火事などで生態系が撹乱された場所にいち早く生えるマツと共生する先駆的な性質を持つ。原始的なキノコに見える柄のない形状だが、DNA解析の結果、柄のあるキノコよりも後に進化したと考えられている。これは、森で生えるキノコが先に現れ、後に撹乱環境で生えるキノコが現れたという進化の流れを示唆している。ショウロは共生するクロマツに何らかの利益を与えている可能性がある。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

ホンシメジは、一般的にシメジと呼ばれるブナシメジとは異なり、菌根菌であるため、栽培には生きた木、もしくは里山の管理が必要と考えられていた。しかし、押し麦とトウモロコシ粉を使った菌床栽培も可能であることがわかった。ホンシメジは「香りマツタケ、味シメジ」と称され、ブナシメジと似た栄養価を持つと推測される。両者の違いは香り成分と考えられるが、ホンシメジ特有の香りの正体は不明である。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

桜並木の根元の草むらの様子を観察したところ、繁茂している場所とそうでない場所、生えている草の種類が異なる場所があった。桜はアレロパシー作用を持つクマリンを葉に含むため、木の大きさ(樹齢)と根元の植生に関係があるかもしれない、という考察をしている。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

記事では、SOY2HTMLでセキュアなフォームを作成する方法を解説しています。具体的には、CSRF対策としてトークンを埋め込んだフォームを生成するHTMLFormクラスの使い方を紹介しています。 buildHiddenToken()でトークンを生成し、isValidToken()で検証することで、悪意のある外部サイトからのリクエストを無効化できます。また、トークンの有効期限を設定することでセキュリティを強化できます。記事では、具体的なコード例を交えながら、これらの機能の使い方を分かりやすく説明しています。 さらに、HTMLFormクラス以外の方法として、独自にトークンを生成・検証する方法についても触れています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

レンゲ米栽培の田んぼの冬の様子を報告。殺虫剤不使用でウンカ被害がなかったこの田では、稲作後にレンゲを播種。発芽が遅く株は小さいものの、冬の低温で葉の色に変化が見られます。特にイネ科の草が繁茂する箇所では、レンゲの生育が良く、葉の紫色が少ないことを発見。イネ科による遮光がアントシアニン合成を抑え、成長に養分を回している可能性を指摘。冬のレンゲの成長観察が、レンゲ米のさらなる品質向上へのヒントになると示唆しています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

新型コロナの影響で事業への影響を覚悟していた筆者は、逆に変化を見越した企業からのWeb開発依頼が殺到した。 非接触型の予約注文システムや、代理販売・寄付サイトなど、コロナ禍のニーズに応える開発が多かった。 また、SEO対策情報の需要も高まった。 特に印象的だったのは、テレワーク向け研修システムの開発だ。 音声チャットとWebアプリを組み合わせたボードゲーム形式で、セールスの模擬体験を行うもので、オフライン研修以上の価値を感じたという。 コロナ禍でWeb技術の活用が模索された一年であり、この流れは今後も加速し、Web技術を活用できない企業は淘汰されるだろうと予測している。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

筆者は、ウンカの被害が深刻な年において、レンゲ米栽培と農薬不使用にも関わらず稲作が成功した事例に関わった。コロナ渦の外出自粛中に花と昆虫を観察したことが契機となり、植物の色素や花粉、蜂蜜の研究へと繋がった。蜂蜜の健康効果の知見から植物の耐性との関連性を見出し、稲作に応用した結果、ウンカ耐性を持つ稲を収穫できた。この成功は、中干しの技術見直しや川からの恩恵の活用といった、日本の稲作に足りない知見を得る大きな成果となった。収穫後の土壌は研究者に提供され、更なる分析が期待される。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

スイセンが花をつけている記事の要約(250文字以内):

この記事は、鉢植えのスイセンが開花したことを報告しています。開花時期が例年より遅く、開花数も少ないことから、夏の暑さの影響を受けた可能性が考察されています。スイセンの球根は、通常秋に植え付けますが、この記事のスイセンは前年の開花後に植え替えをせず、鉢のまま夏越ししました。夏越し中は水やりを控え、日陰に置いていましたが、それでも暑さの影響は避けられなかったようです。開花したスイセンは小ぶりながらも美しく、春の訪れを感じさせる存在として喜びをもたらしています。筆者は、今後のスイセンの生育を見守り、適切な管理を続ける意向を示しています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

森の端の落葉高木の下で、丸いドングリを発見。落ち葉にアベマキの特徴があったため、ドングリもアベマキと推測。落ち葉の下からは発芽しかけたドングリも見つかり、白い部分は根と判断。アベマキは陽樹であり落葉樹であるため、道路脇の明るい場所で発芽していたことは、陽樹の発芽環境の理解に役立つ。陽樹のドングリは落ち葉の上に落ちれば、土に埋もれずに発芽できることがわかった。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

初夏から観察していたアザミの開花を確認し、改めて観察すると、各節に三つの蕾があり、一つずつ開花する独特なパターンを発見した。以前観察した他のアザミと比較しても、その多様性に感動し、アザミの個性に興味を持った。アザミは現在分化の最中で、地域や季節によって様々な特徴を持つため、アザミの個性を探ることで、個性の獲得について理解を深められる可能性がある。観察したアザミの種類を国立科学博物館のデータベースで調べようとしたが、サムネイルがなく特定が困難だった。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

耕作放棄地で鮮やかな赤色のシロザを発見。白い粉状の模様からシロザと推測し、その赤色の原因を探る。一般的なストレスによる赤色とは異なり、鮮やかだったため、アントシアニンではなくベタレインという色素が原因だと判明。ベタレインはチロシンから合成されるベタラミン酸とDOPAが結合した構造を持つ。シロザの赤色の原因は生育環境への不適合か、土壌の悪化が考えられるが、詳しい原因は不明。このシロザは更なる研究対象として有望である。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

花とミツバチは共進化の関係にあり、花の色はミツバチを誘引する重要な要素です。ミツバチは人間とは異なる色覚を持ち、紫外線領域を含む三原色(紫外線、青、緑)を認識します。そのため、人間には見えない紫外線のパターンが、ミツバチには蜜のありかを示す「蜜標」として認識されます。

花の色は、ミツバチにとって単なる色彩ではなく、蜜や花粉の存在を示す重要な情報源です。進化の過程で、ミツバチの視覚に合わせた花の色や模様が発達し、ミツバチは効率的に蜜や花粉を集められるようになりました。一方、花はミツバチによる受粉を確実なものにすることができました。この相互作用が、花とミツバチの共進化を促したと考えられます。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

鉄は植物の生育に必須だが、アルミニウムは毒性を示す。土壌中の鉄は主に三価鉄(Fe3+)として存在し、植物はそれを二価鉄(Fe2+)に変換して吸収する。この変換には、根から分泌されるムシゲニンや、土壌中の微生物が関与する。ムシゲニンは鉄とキレート錯体を形成し、吸収を促進する。一方、アルミニウムもムシゲニンと錯体を形成するが、植物はアルミニウムを吸収せず、錯体のまま土壌中に放出することで無毒化する。レンゲなどの緑肥は土壌微生物を増やし、ムシゲニン分泌も促進するため、鉄吸収の向上とアルミニウム無毒化に貢献する。結果として、健全な植物生育が促される。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

筆者はアザミを探して笹薮に分け入った。そこでアザミに似た、しかしトゲがなく触っても痛くない植物を見つけた。葉や萼にもトゲはなく、アザミとは違う特徴を持っていた。調べてみると、キツネアザミという名が浮かび上がり、アザミに似ているがアザミではないという説明に納得した。キツネアザミの花を接写し、雌しべが見当たらないことからノアザミと同じ花の形ではないかと推測している。以前にもアザミの群生を探しに出かけており、今回はその続きの探索だった。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

筆者は庭にチョウを呼ぶため、アザミの種を集めている。しかし、アザミは種が熟すとすぐに飛散し、また雌雄異熟のため種採集が難しい。そこで新たな群生地を探し、傾斜地で群生を発見。中には白いアザミがあり、シロバナノアザミか、色素欠損の変異体ではないかと推測している。白い花を見ると、学生時代に教授から変異原で花の色が白くなると教わったことを思い出した。シロバナノアザミの種も欲しいが、周辺の花と異なる色で受粉できるのか疑問に思い、「花とミツバチの共進化、花の色」の記事を思い出した。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

この記事では、乳酸菌摂取による免疫向上効果についての疑問が提示されています。乳酸菌摂取でIgA産生が増加するという研究結果を元に、発酵食品が免疫向上に良いとされる風潮に疑問を呈しています。著者は、抗体は特定の抗原にのみ作用するため、乳酸菌に対するIgA増加が他の病原体への抵抗力向上に繋がるかは不明だと指摘。記憶B細胞の活性化についても、新型ウイルスには効果がないため、発酵食品の免疫向上効果を断言するのは早計だと主張しています。ただし、発酵食品の効果を否定しているわけではなく、視点のずれを修正する必要性を訴えています。免疫向上には亜鉛、グルタチオン、オリゴ糖なども重要であると補足し、関連研究へのリンクも掲載しています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

緑泥石は、土壌中で最も一般的な粘土鉱物であり、その形成過程は土壌の進化を理解する上で重要です。緑泥石は、一次鉱物の風化や変質、あるいは既存の粘土鉱物の変質によって生成されます。その形成には、特定の化学的環境と温度条件が必要です。マグネシウムや鉄などの元素の存在が緑泥石の形成を促進します。

緑泥石の生成は、土壌の物理的・化学的性質に大きな影響を与えます。その層状構造は、高い陽イオン交換容量と保水性を持ち、植物の栄養供給に貢献します。また、土壌の構造安定性にも寄与し、侵食を防ぎます。

緑泥石の種類は、土壌の生成環境や歴史を反映しています。異なる種類の緑泥石の存在は、過去の気候や地質学的イベントの手がかりとなります。土壌中の緑泥石を分析することで、土壌の形成過程や肥沃度を評価することができます。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

高槻城跡公園で緑泥片岩の岩に鳩が頻繁に集まっているのを観察。岩の上部が白っぽくなっているのは、おそらく岩表面が朽ちたためと考えられ、緑泥石が土になる過程の変化を示す可能性がある。鳩の糞に含まれる尿酸が風化を促進している可能性を示唆している。

また、岩の形成に関する関連情報を2つ紹介している。1つ目は、緑泥石から土が形成される過程。2つ目は、枕状溶岩の空隙にゼオライトが充填されていることだ。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

ミカンの秀品率向上に向け、発根に不可欠な亜鉛の土壌不足が判明。微量要素だが過剰症に注意が必要なため、通常の肥料での補給は難しいという新たな課題が浮上した。記事では、大豆粕を含む廃菌床堆肥が、亜鉛の有効な供給源となる可能性を提案している。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

緑泥石を含む緑泥片岩が吉野川に多く存在する理由を探るため、著者は大歩危下流の川辺を調査。安全な場所を地元住民の行動から判断し、川原の石を観察した。扁平な緑色の石が多く、図鑑を参考に緑泥片岩を特定。顕微鏡で確認すると緑色で、緑泥石に加え黄緑色の緑廉石も含む可能性が高いことがわかった。また、窪みのある石も見つかり、粘土鉱物である緑泥石が水に溶けやすく風化しやすい性質から、窪みが形成されたと推測。このことから、緑泥石が川の水に溶け込み、下流の土壌形成に影響を与えている可能性を示唆している。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

本記事は、土壌の微生物層を豊かにする糖蜜の効果に着目し、その単体利用の可能性を提示しています。冒頭の黒糖から、甘味の主成分であるショ糖(スクロース)へと焦点を移し、ショ糖がグルコースとフルクトースからなる二糖であることを解説。植物が光合成で生成した糖を、反応性の低いショ糖の形で全身へ運搬するメカニズムについて言及しています。今後は、ショ糖を構成する単糖から、さらに糖に関する深い知見を探求していくことを予告しています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

ニンニクを食べると元気になるのは、ニンニクの匂い成分アリシンとビタミンB1が関係している。ビタミンB1は糖代謝に必須だが水溶性のため体内に留まりにくい。しかし、アリシンと反応するとアリチアミンという脂溶性の物質に変わり、体内に長く留まることができる。結果として糖代謝が促進され、元気になるという仕組み。アリシンは本来、ニンニクの自己防衛物質だが、人間にとってはビタミンB1の効果を高める役割を果たす点が興味深い。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

枕状溶岩の隙間にはゼオライトが充填されていることが多い。海底火山で急速に冷え固まった玄武岩質の枕状溶岩は、扇状のブロックが積み重なるため空隙ができ、そこに熱水が入り込みゼオライトが生成される。緑色岩(主成分は緑泥石)に分類される枕状溶岩は、表面が白く見える部分があり、これがゼオライトの可能性がある。また、緑色岩周辺の黒くフカフカした土は、ベントナイト、ゼオライト、腐植の組み合わせで形成されたと推測される。著者は専門知識が増えることで視野が広がる一方、初心の発想力を失うジレンマを感じている。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

竹野海岸のグリーンタフ(緑色凝灰岩)は、日本海形成時の火山活動で噴出した火山灰が海底に堆積し、熱水作用で変質した岩石。その緑色は、含まれる鉱物中の鉄イオンが酸化第二鉄から酸化第一鉄に変化したため。風化すると褐色になる。

グリーンタフは、その形成過程から、当時の日本海の環境や地殻変動を知る上で重要な手がかりとなる。周辺には、グリーンタフが風化してできた粘土質の土壌が広がり、水はけが悪く、稲作には不向きだが、果樹栽培などに適している。

記事では、グリーンタフを観察しながら、岩石の風化と土壌形成のプロセス、そして地域の農業との関連について考察している。火山活動が生み出した岩石が、長い時間をかけて土壌へと変化し、地域の産業に影響を与えていることを示す好例と言える。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

枚岡公園(暗峠)を訪れ、風化した斑れい岩を観察した。急坂で有名な暗峠は、松尾芭蕉が最後に訪れた場所でもある。地質図によると、枚岡公園は斑れい岩質の深成岩地帯。額田山展望台付近で風化した斑れい岩の露頭と、青っぽい深成岩(おそらく斑れい岩)を確認。他に、斑れい岩に貫入した輝緑岩や花崗岩も存在するらしく、深成岩らしい露頭を輝緑岩と予想。今回の訪問は、斑れい岩風化土壌の観察が目的。斑れい岩の説明は次回に持ち越し。本山寺の枕状溶岩や凝灰岩採石場跡訪問の記事へのリンクあり。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

このブログ記事は、サントリー「稲富博士のスコッチノート」を参考に、ウイスキーの発酵工程とその歴史、現代における酵母利用について掘り下げています。

かつてウイスキー製造では、空中の自然酵母に頼る、前回使用した酵母を再利用する、パン生地やヒースの葉、ビール工場からの酵母を転用するなど、様々な試行錯誤が重ねられていました。現代では蒸留酒用酵母が主流ですが、ビール酵母、特に英国エールビール酵母も多くの蒸溜所で使われ続けています。

記事は、発酵後のウイスキーの成分が原料だけでなく酵母に大きく依存すると考察。大麦には含まれないラウリン酸がウイスキーに存在する理由として、酵母が長鎖脂肪酸を分解して生成している可能性が高いと結論付けています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

長崎県の一部地域では、赤土の客土が頻繁に行われている。客土に使われている土壌は、島原地域に分布する暗赤色土である。暗赤色土は、塩基性の強い岩石が風化した土壌で、有機物含量が低く、粘土含量が高く、有効土層が浅い。塩基性暗赤色土は、玄武岩質岩石の風化物でミネラルが豊富である。酸性暗赤色土は、塩基性暗赤色土からミネラルが溶脱したもの。いずれも粘土質が良好で、腐植と相性が良く、黒ボク土へと変化していく過程にあると考えられる。そのため、客土材として有効で、実際に赤土客土した地域では土壌が改善している。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

宝塚周辺、特に六甲山麓は、風化した花崗岩質の土壌が広がっているため、水はけが良く保水性が低いという特徴を持つ。この土壌は、一般的に野菜栽培には不向きとされ、水や肥料を多く必要とする。しかし、逆に水はけの良さを活かし、水やりを控えることで根張りを良くする栽培方法も可能となる。

また、この地域は造園業が盛んで、庭石や石垣などに花崗岩が利用されている。これは、花崗岩が風化しやすく加工しやすいという特性を持つためである。さらに、六甲山系の豊富な森林資源も、造園業の発展に貢献している。このように、宝塚周辺の造園業は、地域の土壌や地形といった自然環境に深く結びついている。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

赤水菜の葉柄の赤い色はアントシアニンによるもので、特に若い葉柄で顕著です。アントシアニンは抗酸化作用を持つポリフェノールの一種で、紫外線から植物組織を守る働きがあるとされています。露地栽培の赤水菜の葉柄はハウス栽培のものより赤色が濃く、これは強い日光への適応と考えられます。さらに、窒素肥料が少ない環境でアントシアニンの蓄積が増えることから、窒素の吸収を促進する役割も示唆されています。ただし、根ではアントシアニン合成が少ないため、葉柄に蓄積することで効率的に紫外線から植物体を守り、窒素吸収を助けている可能性があります。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

フルキサメタミドは、昆虫の神経伝達物質GABAの働きを阻害することで殺虫効果を発揮する。昆虫はGABA作動性クロライドイオンチャンネルを通じて神経の興奮を抑制するが、フルキサメタミドはこのチャンネルを阻害し、過剰な興奮を引き起こす。一方、ヒトを含む脊椎動物ではGABAの作用機序が異なり、このチャンネルを持たないため、フルキサメタミドは昆虫選択的に作用する。有機リン系殺虫剤とは異なる作用機序のため、耐性昆虫にも効果的。GABAは野菜の旨味成分としても知られるが、フルキサメタミドの作用は昆虫の神経系に特異的であるため、人体への影響は少ないと考えられる。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

アスファルトの排水口脇に咲くユリの花を見つけ、その生命力に驚嘆する作者。真夏の炎天下、アスファルトの熱さに耐えながら咲くユリは、おそらくテッポウユリ系の自家受粉可能な種。しかし、熱で蕊が傷つかないか、虫が寄り付けるのかを心配する。この出来事から、道路の熱気が体感温度に与える影響の大きさを実感し、温暖化対策として話題になった白い道路の現状を想起する。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

広島の牡蠣養殖に関する話題から、戦前に人糞が養殖に使われていたという噂話に触れ、それが植物プランクトン増加のためだった可能性を、ニゴロブナの養殖における鶏糞利用と関連付けて考察している。鶏糞は窒素・リンに加え炭酸石灰も豊富で、海水の酸性化対策にも繋がる。しかし、富栄養化によるグリーンタイド(アオサの異常繁殖)が懸念される。グリーンタイドは景観悪化や悪臭、貝類の死滅などを引き起こす。人為的な介入は、光合成の活発化による弊害も大きく、難しい。海洋への鶏糞散布は、燃料コストに見合わない。最終的に、牡蠣養殖の観察を通してグリーンタイド発生の懸念を表明し、人為的な海洋介入の難しさについて結論付けている。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

テロワールに関する科学的見解を取り上げた論文では、土壌の違いがワインの品質に影響することが示されました。粘土の多い土壌から作られたワインは、タンニンが少なく、こくが不足する傾向があります。一方、石灰岩と粘土が混在した土壌からは、タンニンが強く、熟成にも適したワインが得られます。

これらは、土壌中のミネラル組成がブドウの生育やワインの風味に影響を与えるという考えを裏付けています。この研究は、テロワールが単なる抽象的な概念ではなく、科学的に測定可能な品質の決定要因であることを示唆しています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

ワイン中のポリフェノールは、エタノールの酸化によって生成されたアセトアルデヒドと反応することがある。この反応では、ピラノアントシアニン類と呼ばれる物質が生成され、ワインの色を安定化する。また、アセトアルデヒドはフラボノイド間の架橋にもなり、ポリフェノール特有の渋味ではなく苦味をもたらす物質が生成される。これらの反応は、ワインの熟成プロセスにおいて重要な役割を果たしており、ポリフェノールが他の物質と相互作用して、ワインの味わいに変化を与える一因となっている。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

ダイズの原種であるツルマメのマメの色は黒色である。これは、ダイズの祖先は黒色で、長い栽培の歴史の中で黒色色素の合成を失ったことを示唆する。同様に、ブドウも元々は黒色だったが、育種で色素の合成が抑制され白ブドウになった可能性がある。ダイズが黄色の色になったのは、渋いポリフェノールを含む黒色色素を持たない株が好まれたためと推測される。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

ブドウの色は、プロアントシアニジンと呼ばれるポリフェノール色素による違いが原因と推測される。赤いブドウはプロアントシアニジンを合成する遺伝子が活性化されているが、白いブドウでは特定の遺伝子が抑制されているため、赤い色素が合成できない。

同様に、黒大豆と黄大豆の色素の違いも、プロアントシアニジン合成の遺伝子発現の違いによる可能性がある。黒大豆の黒い色はプロアントシアニジンによるものだが、黄大豆ではこの色素合成に関わる酵素が一部失われたために、黒い色素が合成できなくなったと考えられる。

この仮説を検証するための実験には、遺伝子を操作した植物を使用することが考えられる。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

篠山川の恐竜化石発掘地周辺では、堆積岩に貫入した流紋岩脈を観察できる。川の両岸に白い岩脈が露出しており、元々は繋がっていたものが川の侵食作用で分断されたと考えられる。流紋岩は硬いため周囲より侵食されにくく、壁状に残存している。この様子は教科書で学ぶ地学の知識をリアルに体感できる貴重な事例であり、発掘現場周辺の観察の面白さを示している。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

パルミジャーノ・レジャーノを購入し、長期熟成チーズに現れるチロシンの結晶を観察した。30ヶ月熟成のため高価だが、旨味成分であるグルタミン酸増加の目安となるチロシン結晶を実際に見てみたかった。切り分けたチーズには白い粒子が確認でき、接写で結晶らしきものを観察。結晶周辺の隙間はタンパク質分解で生じた可能性がある。チロシンは疎水性アミノ酸で微苦だが、その性質が結晶化に関係しているかもしれない。チロシンは様々な食品や栽培に関する情報でよく見かける物質である。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

ナチュラルチーズは、牛乳にレンネットや酸を加えて凝固させたカードを原料とする。レンネットは仔牛の胃から得られる酵素で、牛乳のタンパク質カゼインを凝固させる役割を持つ。カードを加熱・圧搾し、様々な菌で熟成させることで多様なチーズが作られる。熟成によりタンパク質や脂質が分解され、チーズ特有の風味と味が生まれる。青カビチーズやエメンタールチーズなど、熟成に用いる菌によって風味は異なる。ナチュラルチーズはそのまま食べられる他、プロセスチーズの原料にもなる。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

福岡県糸島市の海岸沿いの畑の土壌分析結果で、苦土(マグネシウム)が異常に高く、カリウムも多いという不思議な現象が見られた。現地調査の結果、畑の土は近隣の森を切り崩した土で客土されており、周囲の地質は花崗岩主体だが、斑れい岩質の深成岩も存在する事がわかった。斑れい岩は苦土や鉄を多く含むため、客土された土に斑れい岩由来の成分が含まれていると推測される。この仮説は、畑の土から緑色の鉱物粒子が確認されたこと、土壌図で畑が森林土に分類されていることからも裏付けられる。通常の砂質土壌とは異なり、この畑では苦土による緩衝作用は期待できないため、腐植による緩衝に注力する必要がある。近隣の他の畑は通常の砂質土壌で、今回の畑は特殊な事例と言える。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

紀伊半島南部の熊野灘沿岸には、付加体と海底火山の痕跡が見られる。付加体はプレートの沈み込みによって海洋プレート上の堆積物が陸側に押し付けられ、陸側のプレートに付加したもの。牟婁層群と呼ばれる地層は、砂岩や泥岩の層に玄武岩やチャートなどの岩塊が含まれており、典型的な付加体である。また、これらの地層には枕状溶岩や水中火山砕屑岩も含まれており、海底火山の噴火活動があったことを示している。特に、白浜町の海岸では、枕状溶岩が露出しており、海底火山の噴火の様子を鮮やかに物語っている。これらのことから、熊野灘沿岸地域は、かつて活発な海底火山活動があった海域だったことがわかる。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

台風や大雨による土壌の酸素欠乏は、作物の根腐れを引き起こす大きな要因となる。酸素供給剤は、過酸化カルシウムが水と反応することで酸素を発生させる肥料で、この酸素供給は根の呼吸を助けるだけでなく、土壌微生物の活動も活性化させる。特に好気性微生物は酸素を必要とするため、酸素供給剤の施用は土壌環境の改善に繋がる。これにより、植物の生育が促進され、災害後の回復力も向上する。さらに、酸素供給剤は過酸化水素を生成し、これが土壌病害の抑制にも効果を発揮する。これらの効果から、酸素供給剤は自然災害による農作物被害の軽減に有効な手段となり得る。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

農道を移動中、道脇の草むらにクローバーを発見。よく見ると白クローバーではなく、白とピンク(薄紫)の花弁を持つアルサイクローバだった。緑肥として利用されることもあるアルサイクローバは、こぼれ種で自生したのだろうか?珍しい発見に喜びを感じた。クローバーは雑草として扱われることもあるため、このアルサイクローバが除草されないことを願う。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

植物が陸上に進出した際、水棲時代よりはるかに強い光に晒されることになった。この過剰な光エネルギーは光合成の能力を超え、活性酸素を生み出し、植物にダメージを与える。これを防ぐため、植物は様々な光防御メカニズムを進化させた。カロテノイドなどの色素は過剰な光エネルギーを吸収し、熱として放散する役割を果たす。また、葉の角度を変える、葉を落とす、気孔を開閉して蒸散により葉の温度を下げるなどの方法も用いられる。これらの適応は、植物が陸上環境で繁栄するために不可欠だった。特に、強光阻害への対策は、光合成の効率を高めるだけでなく、植物の生存そのものを可能にする重要な進化であった。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

タケノコのアクの主成分はシュウ酸、ホモゲンチジン酸などで、アルカリ性で除去できる。タケノコは成長が速いため、体を固くするリグニンの材料であるチロシンを多く含む。ホモゲンチジン酸はチロシンの代謝中間体であり、タケはチロシンをリグニン合成以外に栄養としても利用している。ヒトにとってチロシンは有効だが、ホモゲンチジン酸は過剰摂取が好ましくない。タケノコの成長速度の速さがアクの蓄積につながる。タケノコは食物繊維、カリウム、亜鉛も豊富に含む。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

この記事では、ハッショウマメ(ムクナ)というマメ科植物のアレロパシー作用について解説しています。ハッショウマメはL-ドパという物質をアレロケミカルとして分泌します。L-ドパは神経伝達物質ドーパミンやアドレナリンの前駆体で、広葉雑草の生育阻害や昆虫の殻の硬化阻害といった作用を持ちます。人間は体内でチロシンからL-ドパを合成できるため、摂取の必要はありません。アレロパシーに関する書籍「植物たちの静かな戦い」も紹介されており、農業における緑肥活用の可能性を示唆しています。関連として、ヒルガオ科植物の強さについても言及されています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

ネギとマルチムギ(コムギ)の混作で、劣悪土壌の改善、アザミウマ防除、ネギ生育向上に成功した事例から、コムギのアレロパシー物質DIMBOAに着目。DIMBOAは広範囲の病原体への抗生物質だが、土壌への吸着で活性を失う可能性がある。そこで、緑肥マルチムギの効果を高める施肥設計を提案。次作の基肥と共に堆肥を投入し、緑肥の生育環境を整える。さらに、黒糖肥料を追肥することで、糖供給によるDIMBOAの土壌吸着促進と、アミノ酸・金属による成長促進を図る。つまり、緑肥を衰退した環境に植えるのではなく、堆肥と黒糖肥料で積極的に生育を促し、アレロパシー効果を最大限に活かす戦略。同時に、コウジカビがアレロケミカルを宿主にとって無毒で有益な物質に変換する可能性にも言及。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

ニセアカシアはアレロパシー物質としてカテキンを分泌する。土壌中の有機物や粘土鉱物に吸着され活性を失うが、これはコウジカビがフミン酸を合成し土壌中のアルミニウムと結合する話と関連するのではないか、という考察。ニセアカシアのカテキンは土壌改良に繋がる可能性があり、コウジカビにとっても養分獲得に有利になるかもしれない。加えて、ニセアカシアはシアナミドも分泌する。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

仕事で諫早市を訪れ、諫早公園の眼鏡橋を見学。橋を渡った先には露頭があり、700万年前からの火山岩屑なだれの堆積物と判明。地衣類や苔で風化した白い粒子と黒い腐植が露出し、脆く崩れやすい凝灰岩の可能性を考察。木の根が岩に入り込んでいる様子から、風化のしやすさが木の生育に影響を与えていると推測。諫早公園は眼鏡橋だけでなく、国指定天然記念物の暖地性樹叢もあり、樹木の生育と地質の関連性を示唆する興味深い場所だった。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

スズメが集まる場所の足元の石に白い鳥の糞が付着している。鳥の糞は尿酸という固形物で、水に溶けにくく酸性である。この尿酸が雨に溶けることで、少しずつ石の成分を溶かしている可能性がある。鳥の糞は鶏糞と同じく、尿酸を主成分とする。関連する記事では、鶏糞の成分や、白色腐朽菌との関係、抗酸化作用などが解説されている。石の表面の白い尿酸は、雨によって溶解し、酸性の溶液となって石の表面を侵食していると考えられる。これは、山の鉄が川を経て海へ運ばれる現象と同様に、自然界における物質の移動・変化の一例と言える。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

未熟な鶏糞に含まれる尿酸は強力な抗酸化作用を持つ。これは活性酸素であるヒドロキシラジカルを除去する働きがある。しかし、活性酸素は成長にも必要なため、過剰な抗酸化作用はフェントン反応による土壌消毒などの効果を阻害する可能性がある。つまり、未熟鶏糞の施用は、土壌中の活性酸素のバランスを崩し、意図しない悪影響を与えるかもしれない。活性酸素の適切な量は状況によって異なり、自然のバランスを尊重することが重要である。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

道端でよく見かける先端が白っぽいギンゴケを観察・撮影した。乾燥すると葉が縮まり、葉緑素がない先端部分がより白く、銀色に見えるためこの名が付いた。

ギンゴケは乾燥に強く、南極などの過酷な環境でも生育する。このため、その乾燥耐性に関する生理機構を研究することで、宇宙空間のような極限環境に対する耐性機構の推定に役立つと期待されている。身近な存在だが、宇宙生物学の研究対象にもなる奥深い生態に感心した。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

公園の石畳の隙間に、イネ科の植物と白いキノコが生えていた。キノコは枯れた植物を分解し、小さな生態系を形成している。植物は石の隙間から養分を吸収し光合成を行い、キノコはその有機物を分解する。この循環が続けば、石畳の上に土壌が形成される可能性がある。まるで「キノコと草の総攻撃」のように、自然は少しずつ環境を変えていくのだ。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

水槽の白い粒をOLYMPUS TG-4の顕微鏡モードで撮影したらミジンコが写っていた。今まで実体顕微鏡が必要と思われていた動物プランクトンも、デジカメで撮影できる時代になった。このデジカメを使えば、植物プランクトン(微細藻類)も見ることができるのだろうか?と疑問を持ち、調べてみることにした。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

ハウス栽培の塩類集積土壌で、生育ムラのある箇所に「コケ」のようなものが観察された。しかし、近接撮影した結果、明確な葉や組織の区別がなく、これはコケ植物ではなく土壌藻類だと推測された。藻類は光合成を行う微生物で、肥料成分と思われる白い粉を取り込み繁殖していた。藻類は光合成以外にも物質を合成する可能性があり、周囲の作物への影響が懸念される。慣習的に「コケ」と表現されるものは、実際には土壌藻類であることが多い。今後の課題として、藻類の性質や作物への影響について理解を深める必要性が示唆された。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

ブルーチーズの青色の原因を探るも、検索では分からず、青カビは光を吸収しやすい物質が多いと推測するにとどまった。ブルーチーズを作るアオカビ(Penicillium roqueforti)は、調味料や抗真菌剤など工業的にも利用されている。ブルーチーズの効能を理解すれば、青色の謎やカビへの理解が深まるかもしれない、と結んでいる。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

有機栽培畑で、作物を食害する鱗翅目の幼虫が白い菌糸に覆われる現象が報告され、筆者はその姿が昆虫病原糸状菌による「カイコの白きょう病」に酷似していると指摘します。この菌は森や農耕地の土壌に普遍的に存在し、カイコの養蚕には甚大な被害をもたらす一方で、「ボーベリア バシアーナ」剤として生物農薬にも活用されています。筆者は、この昆虫病原糸状菌の生態解明が、ヨトウなどの害虫対策に新たな活路を開く可能性を示唆し、過去にミイラ化したイモムシも同様の菌によるものだったかもしれないと考察しています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

著者は、以前に撮影した椎茸の写真が本当に椎茸か確信が持てなかった。 通常イメージする椎茸と異なり、傘の縁が波打ち白い綿毛がなかったためだ。

その後、きのこ図鑑で「若い椎茸には白い綿毛があり、古くなるとなくなり、縁も波打つ」という記述を発見。 写真の椎茸は老菌だったことが判明した。

この発見は、著者が抱えていた疑問の解消に繋がり、廃菌床堆肥の質に関する重要な問題に関係しているという。 詳細は次回に持ち越される。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

台風21号で倒れた木の断面が白く、既に分解が始まっている様子から、木の腐朽過程への考察が展開されている。以前観察した切り株の中心部から朽ちていく現象と関連付け、倒木も中心から分解が進み、内部に土壌が形成されるのではないかと推測。さらに、倒木内部で種子が発芽すれば、根付きやすく成長が促進される可能性、そして台風被害が新たな生命の誕生を促す側面があることを示唆している。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

石山寺は源氏物語ゆかりの寺であると同時に、国指定天然記念物の珪灰石で有名です。珪灰石は石灰岩が花崗岩マグマの熱変成を受けて生成される接触変成岩の一種で、石灰岩の成分である方解石とマグマ中の珪酸が反応してできたカルシウム珪酸塩鉱物です。奈良県洞川温泉の五代松鍾乳洞周辺で見られるスカルン鉱床と生成プロセスが類似しています。石山寺境内には珪灰石だけでなく、大理石も存在し、境内を登る過程で変成岩の境界を観察できる可能性があります。石山寺周辺の地質は複雑に変形した付加体やチャートで構成されています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

真っ白な大根が、切り干し大根になると茶色くなるのはなぜだろう?頂いた年季の入った切り干し大根を見て疑問に思った。乾燥によって白い部分が減り茶色が目立つようになったのか?それとも白い繊維質が微生物に分解されたのか? いずれにせよ、大根には想像以上に茶色い成分が含まれているようだ。この茶色い成分はリグニンだろうか?と乾燥した切り干し大根を見ながら考えた。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

エノコログサは、夏の終わりを告げる植物として、そのふさふさとした穂が犬の尻尾に似ていることから「狗尾草」という和名がつけられています。C4型光合成を行うため、夏の強い日差しの中でも効率的に光合成を行い、大きく成長します。穂が風に揺れる様子は秋の訪れを感じさせます。 記事「夏に活躍!C4回路の植物たち」では、エノコログサのようにC4型光合成を行う植物は、高温や乾燥に強く、通常の植物よりも効率的に二酸化炭素を固定できるため、夏の暑い時期に繁茂すると説明されています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

キノコ栽培は、資源に乏しい農村の経済活性化に貢献してきた。特に原木栽培は、山林資源を活用し、シイタケなどの乾燥保存できる高付加価値商品を生み出すことで、村外への販売による外貨獲得を可能にした。

さらに、現代では廃校を活用したキクラゲやシイタケの培地栽培も注目されている。この方法は食品廃棄物を再利用するため、焼却処分を減らし、温室効果ガス削減にも繋がる持続可能な取り組みと言える。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

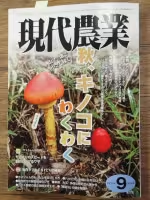

明日発売の現代農業9月号(農文協)で、京都農販が紹介されます。内容は廃菌床堆肥の効果に関するレポートで、土壌変化のデータや、私が作成した根拠資料が掲載されています。栽培のヒントになると思いますので、書店で見かけたらぜひご覧ください。特にキノコ好きの方にはオススメの内容です。

記事で紹介されている廃菌床堆肥「マッシュORG」は京都農販で販売しています。反響次第で更に詳しい情報も掲載されるかもしれませんので、出版社に感想を送っていただけると嬉しいです。

補足として、廃菌床堆肥利用の注意点を紹介した関連記事も合わせてご覧ください。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

GIMP 2.10.4で電子書籍の表紙を作成する方法を解説。まず、GIMPをインストールし、新規画像(2500x4000px、背景白)を作成する。テキストツールで題名と著者名を入力、フォントやサイズを調整し配置する。次に、表紙用画像を開き、画像の拡大・縮小でサイズ調整後、表紙キャンバスにコピー&ペースト。新しいレイヤーを追加することで画像を表示させ、題名・画像・著者名が入った表紙が完成する。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

齋藤亮子氏による電子書籍第3巻「地質と栽培」が発刊。夫である齋藤氏が受け取った一通のメールをきっかけに、福井県への旅、そして各地の地質や岩石探訪が始まった。東尋坊の柱状節理、赤土、火山灰、フォッサマグナなど、多様な土地を巡り、土壌と地質の関係を探求する旅の記録をまとめたもの。岩石を知ることは土を知ること、ひいては栽培の土台を知ることになるという気づきから、一見無関係に思える地質や日本の成り立ちまでも探求対象となる。52記事、約267ページの内容には、著者の旅の思い出も深く織り込まれている。栽培への直接的な結びつきは不明瞭ながらも、一見関係ない事を知ることで得られる情報の重要性を説く。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

アルミニウムは強い結合力を持つため、土壌中で様々な物質と結合し、植物の生育に影響を与える。特にポリフェノールと強く結合し、難溶性の錯体を形成する。このため、ポリフェノールが豊富な堆肥などを施用すると、アルミニウムが固定化され、植物への吸収が抑制される。これはアルミニウム毒性を軽減する一方で、ポリフェノール自体も植物にとって重要な役割を持つため、その効果も同時に減少する可能性がある。土壌中のアルミニウムとポリフェノールの相互作用は複雑で、植物の生育に多大な影響を与えるため、土壌管理において考慮すべき重要な要素である。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

粘土鉱物は、同型置換という現象により高い保肥力を持ちます。同型置換とは、粘土鉱物の結晶構造中で、あるイオンが別のイオンで置き換わる現象です。例えば、四価のケイ素イオンが三価のアルミニウムイオンに置き換わると、電荷のバランスが崩れ、負電荷が生じます。この負電荷が、正電荷を持つ養分(カリウム、カルシウム、マグネシウムなど)を吸着し、保持する役割を果たします。このため、粘土鉱物を多く含む土壌は保肥力が高く、植物の生育に適しています。花崗岩に含まれる長石も風化によって粘土鉱物へと変化するため、花崗岩質の土壌は保肥力を持つようになります。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

籾殻が敷かれた通路に生えるキノコは、他の菌類との生存競争を繰り広げている。籾殻は保水性と通気性を高め、キノコにとって有利な環境を作り出す。特に、窒素が少なくグルコースが多い環境で優位となる。

鶏糞などの施肥はこの環境を一変させる可能性がある。窒素が増えることで、キノコは競争に敗れ、分解しやすいセルロースは消費され、分解しにくいリグニンが残るかもしれない。

いずれにせよ、菌類によるセルロース分解は熱を発生させるため、地温上昇は避けられない。知識を持つことで、一見ただのキノコも、微生物間の攻防という新たな視点で見ることができる。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

倒木の分解過程で、難分解性のリグニンがセルロースを覆っているため、多くの微生物はセルロースを利用できない。リグニンを分解できるのは白色腐朽菌と褐色腐朽菌で、この記事では白色腐朽菌に焦点を当てている。白色腐朽菌は木材に白い菌糸を張り巡らせ、リグニンを分解することで木を脆くする。リグニン分解後、セルロースを分解してエネルギーを得てキノコを形成する。その後、セルロースを好むトリコデルマ属菌が現れ、白色腐朽菌と競合が始まる。この競合が堆肥作りにおいて重要となる。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

木質資材で堆肥を作るなら、キノコ栽培の知識が役立つ。キノコ栽培では、おがくずのような高C/N比資材に、さらにC/N比の高い米ぬかを加えてキノコを育てる。鶏糞のような窒素分の高い資材は使わない。にもかかわらず、キノコ栽培の副産物である廃培地は優れた堆肥となる。これは、キノコ(木材腐朽菌)がおがくずの分解を効果的に進めているため。高C/N比資材に窒素分を加えるという一般的な堆肥作りの常識とは異なるアプローチだが、キノコ栽培は効率的な堆肥作りのヒントを与えてくれる。農業における堆肥作りの検証不足が、非効率な方法の蔓延を招いている現状を指摘し、キノコとカビの生態学への理解の重要性を強調している。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

棚倉構造線には東西二つの断層があり、西断層の温泉は弱アルカリ性だが、東断層の温泉はpH10程度の強アルカリ性を示す。強アルカリ温泉は粘土鉱物の影響が推測される。東舘付近では二つの断層の間に阿武隈花崗岩帯が入り込み、多数の断層が形成されている。東断層の南側には強アルカリ温泉が分布する。西側の滝の沢温泉は弱アルカリ性、東側の温泉は強アルカリ性という違いは興味深く、断層と温泉の関連性、特に東断層と強アルカリ温泉の関連性が注目される。この地域は大きな破砕帯に侵食作用が働いて形成されたもので、粘土鉱物の存在が強アルカリ温泉の生成に関係している可能性がある。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

客土が定着した地域とそうでない地域を比較することで、土壌の特性や環境要因が土壌流出にどう影響するかを考察した記事です。定着した地域では、粘土質の高い赤土が元々の土壌と混ざり合い、安定した土壌構造を形成していました。一方、定着しなかった地域では、砂質の黒土が客土として用いられましたが、元々の土壌と馴染まず、降雨によって流出してしまいました。

土壌の粒度分布や有機物含有量の違いが、土壌の保水性や透水性に影響を与え、これが土壌流出のしやすさを左右する要因となっていることが示唆されました。 また、植生の有無も土壌流出に大きく関与しており、植物の根が土壌を保持する役割を果たすことで、土壌流出が抑制されることがわかりました。 これらの結果から、持続可能な土地利用のためには、土壌特性や環境要因を考慮した客土選定と植生管理が重要であると結論付けられています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

非殺虫性バチルス・チューリンゲンシス(Bt)がヒトの癌細胞を選択的に破壊する可能性が研究されている。Btは通常、特定の昆虫に毒性を示すタンパク質を生成するが、一部の非殺虫性Bt菌株も同様の機構でヒトの癌細胞に影響を与えることが示唆されている。これらの菌株は、癌細胞の膜に結合し、細胞内に孔を形成、細胞死を誘導する。特に、白血病、大腸癌、乳癌細胞への効果がin vitroで確認されている。Btの毒素は哺乳類の消化管では分解されるため、安全性も期待される。しかし、更なる研究が必要であり、臨床応用には至っていない。この研究は、新たな癌治療法開発への期待を抱かせる。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

サツマイモの表面にできる青黒い傷と苦味について、その原因物質が猛毒のイポメアマロンの可能性があることが解説されています。ドクダミの抗菌性に関する論文をきっかけに、サツマイモに含まれる生理活性物質、特に傷ついた際に生成されるイポメアマロンの毒性に着目しています。サツマイモはヒルガオ科で、アサガオの種子と同様に幻覚作用を持つ物質も含むとされています。苦味は危険を察知する能力と関連するため、イポメアマロンによる苦味は毒性への警告である可能性が示唆されています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

粘土鉱物は、岩石の風化によって生成される微細な鉱物で、その種類や性質は元の岩石や風化の過程に影響される。花崗岩のような深成岩は風化しやすい性質を持つため、特に粘土鉱物の生成に大きく関わる。風化過程では、長石などの鉱物が分解され、カオリナイトやスメクタイトなどの粘土鉱物が形成される。これらの粘土鉱物は、農業や陶磁器など、様々な分野で利用されている。さらに、粘土鉱物は土壌の保水性や通気性にも影響を与え、植物の生育にも重要な役割を果たしている。粘土鉱物を理解することは、地球の物質循環や土壌の特性を理解する上で不可欠である。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

ツツジの根元にスギナが繁茂していた。スギナは酸性土壌や金属障害に強いが、競争には弱い。ツツジの根元は、施肥による酸性化で他の植物が育ちにくく、スギナにとって好適な環境になっている。ツツジが繁茂し、土壌が酸性化することで、スギナが生きられるニッチが生まれた。スギナは土壌中の金属を吸収する性質があり、酸性化で利用しにくくなった金属を地表付近に留める役割を果たしている。このことから、ツツジとスギナの間に一種の共生関係が生まれていると考えられる。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

石炭とその燃えかすを観察した著者は、石炭の成り立ちとエネルギー効率について考察している。石炭は太古の植物の遺骸が地中で変成したもので、泥炭から褐炭、瀝青炭、無煙炭へと石炭化が進むにつれ、カロリーが高くなる。石炭の高い熱量は、植物が持つリグニンという成分に由来すると考えられる。現代のバイオマス燃料研究は、木材を効率的に利用する方法を探求しているが、それは石炭の成り立ちを理解することで、木材を高速で無煙炭のような高カロリー燃料に変換する技術へのロマンを感じさせる。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

酵素の働きを量子力学的に理解すると、そのメカニズムがより明確になる。生物は高カロリー物質を低カロリー物質に変換する際、酵素を用いて必要なエネルギーを減少させ、その差分を生命活動に利用する。酵素反応は、電子の授受という観点から説明できる。金属酵素では、マンガンなどの金属が基質を引きつけ、反応を促進する役割を担う。つまり、酵素は電子の移動を制御することで、効率的なエネルギー変換を実現している。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

兵庫県南あわじ市の水田土壌を観察した。白っぽい粘土質で、土壌図では低地水田土に分類される。地質図によれば、この地域は堆積物地形であり、領家変成帯に位置する。北側には花崗岩が広がり、この水田土壌は花崗岩形成時の熱影響を受けた付加体由来と考えられる。現状の知識では地質図からの詳細な土壌特性の推定は難しいが、水田ながら比較的排水性が高い環境と推測される。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

鳥取砂丘の砂は、大部分が石英と長石で構成されており、これは花崗岩の主要構成鉱物と同じです。著者は砂丘で砂を採取し、実体顕微鏡で観察することで、砂粒の形状や色から鉱物種を推定しました。砂粒は全体的に白っぽく、透明感のあるものやピンクがかったものが見られました。透明感のあるものは石英、ピンクがかったものはカリ長石と推定されました。また、砂鉄の存在も確認されました。これらの観察結果から、鳥取砂丘の砂は、中国山地の花崗岩が風化・侵食され、千代川によって運ばれてきたものと推測されます。砂丘で採取した砂は、顕微鏡観察だけでなく、今後、X線回折などで本格的に分析する予定です。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

プログラミング学習者へ「働きたくないイタチと言葉がわかるロボット」と「自動人形の城」を推薦。前者は言葉を理解するロボット開発を目指す動物たちの物語、後者は完成したロボットと暮らす王子の物語。どちらも言語学者によるAIをテーマにした作品で、高度な内容ながら読みやすい。ロボットへの指示を通して、プログラミングに必要な明確な指示や論理的思考、非プログラマとの認識の違いを体感できる。加えて「できる人」の考察もあり、ビジネスコミュニケーションにも役立つ。著者の過去作品「白と黒のとびら」も良書。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

植物へのアミノ酸の効果は多岐に渡り、それぞれの種類によって異なる影響を与えます。グルタミン酸は光合成産物の転流促進やクロロフィル合成に関与し、グリシンもクロロフィル合成に寄与します。プロリンは浸透圧調整や抗酸化作用、乾燥ストレス耐性を高めます。アラニンは同様に浸透圧調整に関わり、バリン、ロイシン、イソロイシンは分枝鎖アミノ酸としてタンパク質合成や植物ホルモンの前駆体となります。リジンは成長促進や病害抵抗性向上に働き、メチオニンはエチレン合成に関与します。アスパラギン酸は窒素代謝や糖新生に関わり、フェニルアラニンはリグニンの合成や花の色素形成に関与。これらのアミノ酸は単独ではなく、相互作用しながら植物の成長や環境ストレスへの耐性に影響を与えます。ただし、過剰な施用は逆効果になる可能性もあるため、適切な量と種類を選ぶことが重要です。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

この記事は、冬の寒さの中で観察された植物の霜の様子について述べています。ロゼット状の植物の葉が赤く変色し、その上に独特な模様の霜が形成されている様子が写真と共に紹介されています。著者は、落ち葉についた霜とは異なるこの模様について、植物の葉の表面にある微細な毛が霜の形状に影響を与えているのではないかと推測しています。川辺に生息する別の植物の葉にも同様の毛があることが指摘され、寒さ対策との関連性が示唆されています。また、霜柱が土を持ち上げる現象に関する関連記事へのリンクも掲載されています。全体を通して、冬の自然観察を通して植物の生態への興味関心を深めている様子が描かれています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

溢泌液は、植物が葉から排出する液体で、昆虫の水分補給源となる。乾燥ストレス下で植物はプロリンを合成し、これが溢泌液に含まれることで、昆虫にとって水分だけでなく栄養源ともなる。溢泌液中のプロリンは、昆虫にとって葉が栄養豊富であることを示すサインとなり、葉への定着を促す可能性がある。また、溢泌液の蒸散後に残る白い粉は肥料過多の指標となる。局所的な乾燥状態が溢泌液の生成を促し、これが昆虫の行動に影響を与えることから、栽培において重要な要因と言える。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

クローバーの根圏は、植物と微生物の相互作用が活発な場所です。クローバーは根粒菌と共生し、空気中の窒素を固定して土壌に供給します。この窒素は他の植物の成長にも利用され、土壌全体の肥沃度を高めます。

根圏では、クローバーの根から分泌される物質が微生物の増殖を促進します。これらの微生物は、有機物を分解し、植物が利用しやすい栄養素に変換する役割を果たします。また、一部の微生物は、植物の成長を促進するホルモンや、病原菌から植物を守る抗生物質を産生します。

このように、クローバーの根圏は、植物と微生物の複雑な相互作用によって、豊かな生態系を形成しています。この相互作用は、土壌の肥沃度を高め、植物の成長を促進する上で重要な役割を果たしています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

夜に咲く白い花、特にヨルガオの観察記録です。京都府立植物園の夜間開放で、ライトアップされたヨルガオを目撃しました。昼夜逆転室以外で夜に咲くヨルガオを見るのは初めてで、その白さが際立っていました。ヒルガオ科の花は暑い時期に咲くイメージがありますが、日中の暖かさで夜も開花したようです。白い花は暗闇でよく目立ちます。関連する記事「暗さには白」へのリンクもあります。また、別の記事「白は空気」については、本文中には要約すべき情報がありません。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

フォッサマグナは、日本の本州中央部を南北に走る大きな地溝帯で、ナウマン博士によって発見された。糸魚川-静岡構造線はその西縁を画し、ユーラシアプレートと北アメリカプレートの境界にあたる。フォッサマグナパークではこの断層が観察でき、西側の変成したはんれい岩と東側の火山岩である安山岩が地質の違いを明確に示している。フォッサマグナは火山由来の堆積物で埋められており、この地質学的特徴は富士山の西側を境界として土壌や地質に大きな変化をもたらし、人々の生活や農業に影響を与えている。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

ブログ記事は、筆者が足元の培土(セルトレイでタネを育て、苗を畑に植える際に使う土)に含まれる白い粒に注目した考察を述べています。培土は木質系資材が大半を占める中で、唯一見られる鉱物系の白い粒について、筆者は「軽石(日向石)」ではないかと推測。軽石は粘性の高い火山砕屑物であり、一般的に腐植が溜まりにくい特性があると説明します。しかし、セルトレイ栽培においては土作りや腐植の蓄積は不要であり、軽石が持つ優れた水はけと軽さこそが培土にとって重要で、最適な資材であると結論付けています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

土手に白い花が群生している。遠目には葉の緑が目立ち、花は目立たない。写真のように集団で咲くことで、かろうじて認識できる。これはタデ科のイタドリと思われる。夏草に覆われると、花はほとんど見えない。先端に花を付けるため、かろうじて穂が見える程度だ。集団で生えるのは生存戦略の一つと言える。イタドリは荒れた土地の先駆植物なので、ライバルが少ない環境で群生しやすい。そのため、花が目立たなくても繁殖できるのだろう。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

川の中央に生えたオギの周りの土壌形成過程を観察し、小さな島ができるのではと推測する内容です。大きな石によって水の流れが変わり、流れの弱まった場所に上流から砂利が堆積。そこにオギが発芽し、下流の流れの弱い方向へ伸長することで堆積エリアが広がっていく様子が描写されています。この砂利には上流の岩のエッセンスが詰まっていると推測し、以前の記事「野菜の美味しさを求めて川へ」と関連付けています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

BBQ後の木炭を土に埋めても環境に悪影響はないのか?という問いに対し、記事は肯定的な見解を示している。木炭の主成分は炭素化合物であり、燃焼後は灰(ミネラル)か未燃焼の無定形炭素が残る。灰はミネラル肥料のように土壌にプラスに働く。無定形炭素は石炭と同様の物質で、土壌中に存在しても植物の生育を阻害するようなものではなく、むしろ土壌改良効果が期待できる。木炭は脆いため、土中で植物の根などによって容易に破砕され、土壌の一部となる。ただし、燃焼中の木炭を土に埋めるのは火災の危険があるため厳禁である。関連記事では、土壌中のアルミニウムが腐植と結合し、微生物による分解から腐植を守り、土壌の肥沃度を維持する役割を担っていることが説明されている。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

城ヶ島南部の岩礁では、水平な地層の中に炎のような模様「火炎構造」が見られる。これは、水を含んだ火山灰層の上に砂が堆積し、砂の重みで火山灰が押し上げられて形成された。火山灰層と砂層の境界が炎のように揺らぐ形になる。城ヶ島は、様々な堆積物が流れ込み、地形変化も激しかったため、狭い範囲で多様な地質現象を観察できる貴重な場所となっている。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

黒ボク土は養分が少なく、アルミニウム障害により栽培しにくいとされる。しかし、保肥力が高いため相対的に養分は豊富であり、火山灰土壌の桜島でも作物が育つことを考えると、栽培の難しさは土壌そのものよりも肥料慣習の変化によるところが大きいのではないか、という考察を展開している。伝統野菜の存在や、養分が少ない土壌でも栽培が行われている例を挙げ、通説への疑問を呈している。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

鹿児島県南九州市のぬかるんだ黒ボク土の畑で、白い多孔質の石が土壌改良材として使われていた。この石は、表面が発泡しており、無色鉱物の反射でキラキラしている部分もある。九州南部で大量に入手可能なこの資材は、シラス台地の溶結凝灰岩ではないかと推測される。多孔質構造のため物理的に空気の層を増やし、微生物の集まることで有機物分解を促進、土壌の物理性改善と汚泥分解を狙っていると考えられる。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

線路の過酷な環境に生きる植物の逞しさを観察した記録。線路と線路の間の僅かな空間に、複数株の植物がたくましく根を下ろしている。特に注目すべきは、右側の植物は三株が密集している可能性があり、それぞれが花を咲かせていることから独立した個体であると推測される。線路脇という過酷な環境は、畑のような快適な環境とは異なり、強靭な少数の植物だけが生き残る。石が敷き詰められた環境でも、隙間を縫って力強く生える植物の姿は、生命の力強さを改めて感じさせる。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

線路沿いに生える植物の運命を観察した筆者は、線路に触れた植物の先端部の異変に気付く。先端部の葉は小さく密集し、反対側の葉は大きく伸び伸びとしている。頻繁に通過する電車の振動が伸長を抑制しているのではないかと推測。人為的な刈り取りではなく、植物自身が伸長方向を調整している可能性を示唆する。しかし、人工物の上で育つ植物の運命は過酷であり、いずれ刈り取られるだろうと締めくくっている。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

ボーキサイトは、酸化アルミニウムを主成分とする鉱物で、ラテライトという土壌が岩化したものである。ギブス石など複数の鉱物の混合物であり、水酸化アルミニウムを含むため、土壌pHによっては水に溶け出す。溶出したアルミニウムは植物の生育に悪影響を与えるが、土壌中の珪酸と結合し白色粘土となる。ヤンゴンの赤い土に白いものが多く見られたのは、ボーキサイト由来のアルミニウムと珪酸の反応による可能性がある。ボーキサイトの多い花崗岩地帯は宝石の産地となる一方、アルミニウム溶脱の影響で農業には適さない可能性がある。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

煉瓦とは、粘土、頁岩、泥を焼いたり圧縮して作る建築材料で、通常赤茶色の直方体。色は土中の鉄分に由来する。頁岩は堆積岩の一種で、圧力により固く、水平方向に割れやすい。煉瓦の主原料は泥と考えられる。白っぽい煉瓦は鉄分が少ないため、流紋岩質凝灰岩由来の泥岩などが使われている可能性がある。産業や栽培は鉱物資源に依存しており、煉瓦はその一例である。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

京都舞鶴の大江山は、かんらん岩や蛇紋岩といった超塩基性岩で世界的に有名な地域。そこで緑色の石を発見し、かんらん石(宝石名:ペリドット)ではないかと推測。かんらん石はMg₂SiO₄とFe₂SiO₄の組成を持つケイ酸塩鉱物で、熱水変成すると蛇紋岩や苦土石に変化する。写真の白い部分は炭酸塩鉱物に似ているが、かんらん石が透明になったものか、蛇紋岩特有の模様かは不明。この地域で聞き取り調査を行い、次回に続く。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

雷雨の翌日に植物が活発になるのは、雨中のマグネシウムや落雷による窒素酸化物など、葉面吸収による栄養分の供給が関係していると考えられる。雨には無視できない量のマグネシウムが含まれており、落雷のエネルギーは空気中の窒素を窒素酸化物に変換する。雷雨時は光合成が抑制されるため、根からの養分吸収は少ない。しかし、雷雨後には植物が急激に成長することから、葉面吸収によって得たマグネシウムや窒素酸化物を利用している可能性が高い。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

旬でない時期のネギ栽培で、農薬防除をわずか1回に抑えることに成功した事例を紹介。通常8~12回程度の農薬散布が必要なところ、腐植蓄積、カルシウム過多抑制、残留無機塩への配慮、微生物動態把握に基づく施肥設計と、湿度管理、丁寧な追肥、根への酸素供給といったきめ細やかな栽培管理により、白い根が豊富に生えたネギを収穫。農薬代は10aあたり1回15,000円と高額なため、防除回数の削減は大幅なコストダウンにつながる。今回の成功は、有機無機に共通する理想的な栽培環境に近づくための重要な一歩を示唆している。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

大阪の鉱物展で鹿児島のシラスを初めて間近に観察し、その白さに驚いた著者は、シラスの成分を考察する。火山灰であるシラスは二酸化ケイ素を多く含み、石英とカリ長石が主成分だと推測。桜島の火山灰と比較しても白さが際立ち、石灰要素はほぼ無いと考える。酸性岩の組成から、石英とカリ長石が大半を占め、残りを斜長石が占める構成と推定。これらの鉱物の微細なものがシラスを構成しているため、保水性が低く排水性が高い。また、カリを多く含むため、カリを必要とするサツマイモ栽培に適していることを説明。長石由来の粘土は腐植を蓄積しにくい点にも触れ、火山灰だから良い土壌とは限らないと結論づけている。そして、作物によって適した火山灰の種類が異なると指摘する。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

奈良県天川村洞川の鉄鉱山跡訪問に際し、近隣の面不動鍾乳洞を探検。モノレールで登った洞窟内は鍾乳石でいっぱいだった。鍾乳洞は石灰岩が二酸化炭素を含んだ雨水で溶かされ形成される。溶けた炭酸カルシウムは洞窟内で方解石として再結晶化し、鍾乳石となる。天川村洞川は石灰岩地帯であることが判明。この土地で鉄鉱山がどう形成されたのか、また、村内でよく見かける白い石の正体についても考察したい。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

奈良県天川村洞川の廃坑となった五代松鉱山跡を訪ねた。鉄鉱山跡の近隣に鍾乳洞が存在することに疑問を抱き、周辺の岩石を観察した。白い花崗岩らしき岩石を発見し、地質図を確認すると鉱山付近は花崗岩質深成岩、隣接地域は堆積岩(付加体)だった。花崗岩と鉄の関係、鍾乳洞の存在理由など、疑問は深まるばかり。近隣の採石業者から得た情報もあるため、詳細は次回へ続く。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

味噌の熟成における褐色化は、糖とアミノ化合物が加熱によりメラノイジンを生成するメイラード反応による。還元糖は構造変化により還元性を持ち、アミノ基と結合する。米ぬかボカシの熟成も同様の反応と考えられる。ボカシ肥において、メイラード反応は還元糖を安定化させる役割を持つ可能性がある。一方、鶏糞に含まれる硝酸態窒素は酸化剤であるため、還元糖を消費しメイラード反応を抑制する可能性があり、ボカシ肥の機能性への影響が懸念される。これは、硝酸の還元を促進する目的の可能性もあるが、更なる検証が必要である。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

京都の一乗寺にある豆乳パティスリー「むしやしない」から自家製白味噌を貰い、味噌汁にして味わってみた。白味噌は甘みが強く塩気が少なく、独特の風味を持つ。白味噌と赤味噌の違いを調べると、コープこうべのサイトでメイラード反応による色の違いが説明されていた。どちらも大豆、米麹、塩が原料だが、大豆の処理方法と熟成期間が異なり、白味噌は短時間の煮豆を使用し、低温で短期間熟成させることでメイラード反応を抑え、淡い色になる。一方、赤味噌は大豆を蒸し、高温で長時間熟成させるため、メイラード反応が促進され色が濃くなる。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

密封包装のお菓子に含まれる脱酸素剤を分解すると、砂鉄のような黒い粒子と白い石が出てくる。黒い粒子は磁気を帯びており、磁鉄鉱(Fe₃O₄)を含んでいると推測される。磁鉄鉱は鉄(II)と鉄(III)を含む酸化物である。

鉄の酸化を利用した身近な例としてカイロがある。カイロは鉄が水と酸素と反応し、水酸化鉄(III)になる際に発熱する。脱酸素剤もこの鉄の酸化作用を利用していると考えられる。

関連記事では、鉄の性質や用途、玄武岩に含まれる磁鉄鉱、ハードディスクの故障についても触れられている。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

桜島の火山灰は、地元住民の言葉通り農作物に良い影響を与えている。ブルカノ式噴火による安山岩質の火山灰は、シラスとは異なり石英が少ない。その主成分は角閃石、輝石、磁鉄鉱、ガラス質で、黒色土壌を形成する。角閃石と輝石は鉄やマグネシウムを豊富に含み、植物の生育に有益だ。また、ガラス質が少ないため腐植蓄積も期待できる。実際に桜島大根の畑の土壌は軽く、腐植とよく混ざり合っており、良質な作物の収穫を裏付けている。火山灰はミネラル豊富な土壌改良材として機能し、桜島の農業を支えていると言える。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

鹿児島中央での勉強会後、桜島へ渡りシラス台地を観察しようと試みた。桜島はブルカノ式火山のため、安山岩や火山灰由来の凝灰岩が多く、黒っぽい石や土壌が目立った。しかし、土壌をよく見ると白い鉱物が含まれており、ガラス質であることが確認できた。これは、無色の鉱物が黒い鉱物を反射し、全体が黒っぽく見えるためだと推測された。しかし、訪れた場所はシラス台地ではなく、時間の都合上、白い台地へは行けなかった。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

宝山の赤い土から大陸の紅土について考察。宝山の赤い土は玄武岩質噴出物の鉄分が酸化したもの。一方、紅土(ラテライト)は高温多湿な気候で、鉄・アルミニウム水酸化物が集積した痩せ土。宝山周辺は黒ボク土だが、紅土は保肥力の低いカオリナイトが主成分で、鉄酸化物と相まって栄養分が溶脱しやすい。さらに高温環境では有機物の分解が早く腐植も蓄積されないため、赤い鉄酸化物が目立つ。つまり、母岩は類似していても、気候条件の違いが土壌形成に大きく影響する。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

夜久野高原の宝山は玄武岩質火山で、赤い土壌とスコリアが見られる。しかし、場所によっては白い軽石が集まっているエリアが存在する。玄武岩は二酸化ケイ素含有量が少ないため粘性が低く、山は低く広がる。宝山の石は二酸化ケイ素が少ないように見えるが、白い軽石の存在は二酸化ケイ素がマグマ内で均一ではなく、局所的に集まることを示している。この事実は、土壌成分の偏りを示唆し、栽培にも重要な情報となる。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

吉備津神社の矢置岩を訪問した著者は、神社背後の山が堆積岩と花崗岩から成る隆起地形であることを地質図で確認した。この経験から、花崗岩地帯の土壌が白いという推測を立て、実際に現地で白い土壌を多数確認、地図情報と一致することを確認した。この発見により、未知の土地の地質を予測する可能性が広がったと結論付けている。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

浄安寺の椿展で、様々な椿の美しさに触れた筆者は、美の多様性について考察する。三笠ノ森椿の黒ずんだ花弁も、三保ノ月の淡いピンクの模様も、それぞれに美しい。美しさは主観的なものであり、だからこそ園芸品種は多様化した。しかし、美を競うため、花の大きさ、模様、花弁の数や形状といった客観的な指標も生まれてきた。椿に限らず、朝顔や菊など、花の美しさは時代や文化によって評価基準が変化してきたことを、他の展示会の様子を交えて示唆している。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

年末に焼き魚の骨を土に埋めたら、骨の周りの油分にカビが生えた。カビが繁殖した白い部分が減った箇所を見ると、骨に縦線が入っており、以前観察した土に還りつつある鶏の骨と同じ状態だった。おそらく、油分を分解したカビが有機酸を作り出し、それが骨のリン酸カルシウムを溶かし始めたと考えられる。冬の寒さの中でも、油分があればカビが活動し、骨の分解を進めるようだ。このことから、油分があれば土中のリン酸カルシウムも分解される可能性が考えられる。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

岩の白い模様は石英で、風化しにくい。石英の主成分である砂浜に有機物を投入しても蓄積されにくい。これは土壌における有機物の蓄積にも関係し、石英が多い土壌では植物性堆肥の効果は限定的だが、少ない土壌では堆肥の投入量を減らせる可能性がある。つまり、土壌の組成、特に石英の含有量は、堆肥投入量の判断基準となる。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

○○丘の住宅地のある交差点に、人より大きな岩がある。アスファルトは岩を避けるように舗装されている。岩は縦方向に白い結晶の縞模様(流理構造)があり、流紋岩と推測される。近くに600m級の山があり、岩はその山と関係があるかもしれない。近いうちに山へ行き、調査する予定。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

丸い葉の下に隠れるように咲くナスタチウム(キンレンカ)は、食用のエディブルフラワー。5枚の花弁のうち、上の2枚は蜜の位置へ誘導する線があり、下の3枚はひだひだ状になっている。花の裏には蜜を溜める筒があり、スズメガのような口の長い虫を誘引する構造。同じ株で色の異なる花が咲き、黒い花弁もあるらしい。目立たない場所に咲くにもかかわらず、複雑な構造を持つ花は不思議であり、蜜にこそ食用としての価値がある。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

幸せの象徴である四つ葉のクローバーは、ハート型4枚の小葉のイメージがある。しかし、クローバーはマメ科植物で通常は丸葉である。それに対して、4枚の小葉を持つカタバミはハート型をしている。しかし、本物の四つ葉のクローバーも存在し、くぼみのある小葉を持っているものもある。このことから、四つ葉のクローバーの幸運の象徴は、小葉が4枚でハート型という条件が加わった可能性があると考えられる。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

街路樹の紅葉が始まり、葉の緑の脱色が上から優先的に始まっている様子が観察された。枝の先端の葉から脱色が進み、下の方の葉はまだ緑を保っている。特に、下枝の先端の葉は折りたたまれた形状で緑のまま。この観察から、紅葉は木の全体で一様に起こるのではなく、特定の葉から始まることが明らかになった。以前の考察「赤い葉は鳥への意思表示」と合わせ、紅葉の過程も鳥へのメッセージの可能性が考えられる。葉は光合成だけでなく、鳥などの飛翔生物への情報伝達器官としての役割も持っているのかもしれない。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

この記事は、河川敷に繁茂するオギに着目し、河川敷の刈草が優れた農業資材となる理由を解説しています。川の水にはカリウムやホウ素などのミネラルが豊富に含まれており、それを吸収したオギのような河川敷の植物は、畑で不足しがちなミネラルと保肥力を同時に供給できる貴重な資源となります。これは、カリウムが不足しやすい有機農法の欠点を補う有効な手段となります。記事では、カリウムを多く含む有機質肥料の開発が急務とされている背景に触れ、米ぬかやキノコの廃培地などの代替資材にも言及しています。最終的には、無肥料栽培の是非や、川から学ぶ緑肥の使い方など、持続可能な農業の実現に向けた考察へと展開しています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

師は1haの畑に木材チップを1600トン投入という常識外れの手法を用いた。通常、木材チップ過多は微生物が養分を消費し作物の生育を阻害すると考えられるが、3年以内に土地は安定し、豊かな土壌へと変化した。

この変化の立役者はアメリカセンダングサ。窒素飢餓が予想される環境下で繁茂し、強靭な根で大きな木片を貫通。脆くなった木片は容易に微生物分解が可能となり、土壌化を促進した。

センダングサは養分競争に勝ち、木片を破壊し土壌化を加速させる"開拓者"だった。有機物分解には微生物だけでなく、センダングサのような植物の物理的介入が不可欠であることを示唆する事例である。この経験は後に役立つという。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

植物園の温室で、タシロイモ科のタッカ・シャントリエリという黒っぽい花を見つけた。夜に咲く白い月見草と対照的に、この花の色は昼間でも目立たない。日中が長い地域原産で、夕方や夜の暗さを考慮する必要がないためと考えられる。しかし、この地味な色でどのような戦略を持っているのか、疑問が残る。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

グロッパ ウィニティーというショウガ科の植物は、独特な多重構造の花を持つ。緑の葉が花全体を覆い、その内側にはピンク色の苞葉が装飾のように配置され、さらにその中心部に黄色の小さな花が咲く。外側の緑の葉、ピンクの苞葉、そして黄色の花という三重構造の目的は不明。同じショウガ科の食用ショウガの花は異なる形状で、グロッパのような複雑な構造は見られない。この多重構造の謎は深まるばかりである。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

真夜中に咲くヘビウリの花の幽玄な美しさについて。純白で細い糸状の花弁が織りなすシルエットは、伊勢菊や伊勢撫子に通じる日本の美意識を想起させる。著者はこの花の造形美を称賛するが、一方で「気持ち悪い」と感じる人もいるという。野生種であるヘビウリの奇妙な形状は、夜間の暗闇の中で白い流線型が部分的に光を反射することで、大きな花のように見せかけ、受粉を促すための適応戦略なのかもしれない、と考察している。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

白いヒガンバナの写真とともに、筆者は白いヒガンバナについて書くことがない、と述べています。赤いヒガンバナについては既に記事があるようですが、白いヒガンバナについては情報が少ないようです。白いヒガンバナは赤いヒガンバナと同種ではないという話に触れつつも、詳細は不明とのこと。全体として、白いヒガンバナへの関心は示しつつも、具体的な情報や考察は不足している印象です。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

新規就農者は、野菜の栽培で手一杯のため、販売に割く時間がない。そのため、野菜の価格決定権が市場に握られ、価格が下がった際に収入が不安定になりやすい。この問題を解決するために、営業不要で販路を確保できるネットショップ活用が有効だ。研修中に開発したECサイト構築システム「SOY Shop」を導入し、自ら販売サイトを構築。ブログやSNSで情報発信し、顧客との直接的な関係を築くことで、安定した経営を実現した。この成功事例は他の新規就農者にも参考になるだろう。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

大学時代から愛用する植物図鑑で、ヨルガオの白い花弁の秘密を知った。白い花弁は細胞間の空気が光を反射することで白く見え、真空状態にすると透明になるという。今まで白は色素だと思っていたが、空気の反射だと知り、色のメカニズムへの理解が変わった。白は色の出発点ではなく、無色透明な状態に色素が加わることで様々な色が生まれるのだ。この発見に感動しつつも、ヨルガオと真空装置がないため、実際に試せないことが悔しい。学生時代に知っていれば、研究室で実験できたのに。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

果実内発芽した種子は、アブシジン酸不足により休眠できず、種皮が白く膨らんでいる。通常、種子は休眠時にアブシジン酸が活性酸素を生成し、気孔を閉じさせる。活性酸素は種皮も酸化し、茶色に変色させるようだ。果実内発芽の種子は、この酸化過程を経ず白いまま発芽を始める。つまり、種皮の色は休眠とアブシジン酸の影響を示す指標と言える。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

カボチャの果実内発芽は、土壌の深刻な風化を示唆する指標となる。果実内発芽は、種子の休眠を誘導するアブシジン酸の不足によって引き起こされ、その原因として土壌中の硝酸態窒素過多またはカリウム不足が挙げられる。硝酸態窒素は施肥で調整可能だが、カリウムは土壌の一次鉱物の風化によって供給されるため、連作により枯渇しやすい。果実内発芽が発生した場合、土壌の風化が進みカリウム供給源が不足している可能性が高いため、単純な作物変更や休耕では改善が難しい。土壌の根本的な改善策として、一次鉱物を含む資材の投入や、カリウムを保持する腐植を増やす緑肥の導入などが有効と考えられる。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

夏の終わり頃、植物園の昼夜逆転室で夜に咲くヨルガオを見た。暗い室内で、白いヨルガオは際立って美しく、鮮やかさよりも純粋さが際立つ。かつて、花の鮮やかさは白いキャンバスに色素を重ねて生まれると教えられたが、ヨルガオの白さは闇の中でこそ輝く美しさを持つ。暗闇の中でこそ際立つ白、その純粋さに心を打たれた。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

植物は土壌微生物と共生関係にあり、光合成産物と有用有機化合物を交換する。枯草菌の中には植物ホルモンのオーキシンを合成するものがあり、植物の根張りを促進する。オーキシンは植物の頂点で合成され根に届くまでに消費されるため、土壌中の枯草菌由来のオーキシンは根の成長に重要。枯草菌を増やすには、彼らが得意とする環境、つまり刈草のような環境を作る必要がある。納豆菌の例のように、特定の資材が豊富にあれば微生物は爆発的に増殖しコロニーを形成する。したがって、牛糞主体の土壌改良は、枯草菌の増殖には適さず、植物の生育促進には刈草成分が豊富な土壌が有効と考えられる。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

近所の水田で実り始めた稲の株元をよく見ると、白い花が咲いていた。整然とした稲の株元は暗く、そこに白い花が点々と咲くことで、かえって目立っている。暗い場所に白い花をつけるのは、あえて色をつけないという選択であり、独特の目立ち方と言える。暗い場所を好む昆虫にとって、白い花は良く見えるだろう。つまり、受粉を媒介する昆虫にとって目立てば良いという戦略なのだ。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

細菌の中には、薬剤耐性などの情報を担うプラスミドという環状DNAを持つものがある。プラスミドは細胞分裂時に自己複製され、細菌同士でF因子というプラスミドをやり取りする現象も存在する。プラスミドを持つ細菌は、持たない細菌より分裂速度が遅く、薬剤がない環境では生存競争に不利となりプラスミドを捨てることもある。しかし一部の細菌がプラスミドを保持するため、薬剤への耐性は完全には失われない。アグロバクテリウムによる遺伝子組み換えも、このプラスミドの移動を利用している。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

イネの穂先にある毛に着目し、植物と動物の毛の構成成分の違いについて考察している。植物の毛はセルロース(糖が結合したもの)でできている一方、動物の毛はケラチン(アミノ酸が結合したもの)でできている。植物は糖からアミノ酸を合成するため、貴重なアミノ酸を毛には使わずセルロースを使う。一方、糖を合成できない動物は摂取したアミノ酸から毛を作る。このように、植物と動物では毛の構成成分が異なり、それぞれが持つ資源を反映している点が興味深い。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

記事では、アサガオの花弁の形状について考察しています。切咲と呼ばれる花弁が切れ込んだアサガオと、曜白と呼ばれる白い模様が入ったアサガオを比較し、曜白の白い部分をなくすと切咲に似た形になることから、アサガオの祖先は5枚の花弁を持つ花だったのではないかと推測しています。また、葉のギザギザは細胞死による調整の結果であるという例を挙げ、曜白の模様も太古の記憶を呼び覚ました結果である可能性を示唆しています。

次の記事「茎が筒状になれたことは大きな革新だったはず」の内容は提供されていませんので要約できません。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

京都府立植物園の朝顔展で展示されていた「枝垂れアサガオ」は、通常の朝顔と異なり、つるが巻き付かず垂れ下がる性質を持つ。通常のアサガオは光感受性により上へ伸び、周囲に巻き付くが、枝垂れアサガオはこの性質を失っている。これは巻き付く行為自体が光の影響を受けている可能性を示唆する。枝垂れアサガオの光感受性の欠如は、植物ホルモン・オーキシンとの関連が推測される。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

SOY CMS/Shopのブロックで、記事一覧表示の際に最初の要素とそれ以降で表示を変える方法を紹介しています。HTMLListクラスの`soy:id="at_first"`と`soy:id="not_first"`を用いることで、最初の記事ではサムネイルを200px、2つ目以降の記事では150pxで表示する例を挙げています。具体的なコードも示されており、画像のサイズ変更にはサーバサイドの画像圧縮機能を活用しています。さらに、`cms:id="content" cms:length="250"`で記事本文を250文字に要約して表示する方法にも触れています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

ヤブガラシは除草剤が効かず、葉物野菜に巻き付いてしまう厄介な雑草。知人の畑ではネギに絡みつき、除草剤散布後もヤブガラシだけが残ってしまった。手で抜くしか方法がないが、巻きひげが作物を傷つけるため、除草剤散布後の手作業も重労働となる。ヤブガラシへの効果的な対策がなく、農家にとって大きな負担となっている。しかし、筆者はヤブガラシに関する面白い発見をしたようで、次回に続く。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

東福寺塔頭天得院は、様々な種類の桔梗が鑑賞できることで知られています。特に珍しいのは白と八重咲きの桔梗です。一般的な青色の桔梗に加え、白い桔梗、八重咲きの青い桔梗、そして白の八重咲き桔梗も存在します。訪れた際には、庭園いっぱいの桔梗の中でも、これらの珍しい桔梗は庭園の外に位置していました。八重咲きの青い桔梗は残念ながら時期を逃してしまい、しおれた状態でしたが、白の八重咲き桔梗は満開で、その美しい姿を拝むことができました。来年は、青い八重咲き桔梗の開花時期に合わせて再訪し、その姿を鑑賞したいと考えています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

エノコロの生育で土壌の状態を判断していた師匠の話をきっかけに、植物の生育と環境の関係について考察している。植物は土壌の状態に合わせて発芽や成長を変化させ、エノコロも生育しやすい環境で群生する。シカに荒らされた畑にクローバを蒔いたところ、夏場にクローバが弱り、その後エノコロが生えてきた。クローバを春に育てておくことで、エノコロの生育しやすい環境を早期に作り出せる可能性があるという結論に至った。匍匐性で厄介なシロクローバではなく、アカクローバとシロクローバの交配種であるアルサイクローバが良いと補足している。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

湿地に群生するハンゲショウは、半夏生(半化粧)と書き、梅雨の時期に葉が部分的に白くなることから名付けられた。ドクダミの仲間で、花より白い葉が目立つため、ポインセチアのような進化をしたと考えられる。ドクダミは単為生殖するが、ハンゲショウはどうなのか疑問が残る。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

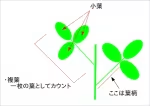

三出複葉は、葉柄の先端に三枚の小葉がつく複葉の一種です。カタバミやクローバーがこの代表例です。一見すると茎から三枚の葉が出ているように見えますが、実際は葉柄の先端から小葉が出ているため、一枚の複葉として扱われます。この構造を理解することで、一見異なるカタバミとクローバーが、どちらも三出複葉を持つという共通点を持つことが分かります。さらに、茎から葉柄、葉柄から小葉という構造は、双子葉植物の基本モデルに合致し、植物の形態理解を深める上で重要な知識となります。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

中学生にプログラミングを教える中で、整数の割り算による正解率計算で予期せぬ結果になる例を紹介。C言語で整数の4割る5に100を掛けても、結果は0.000000%と表示される。これは整数演算で切り捨てが発生するため。また、0.2 + 0.12 の計算でも、結果は0.3200001と微妙にずれる。これはコンピュータが2進数で小数を表現する際の誤差によるもの。これらの例は、プログラミングを通して数学の理解を深める機会となるが、詳細な説明には数学的知識が必要となる。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

京都の上賀茂神社の摂社、大田神社の太田の沢に咲くカキツバタを見に行った記録。時期的に少し早く、咲き始めだったが、くすみのない綺麗な状態だった。カキツバタは湿地に生え、花弁に白い線が入るのが特徴。アヤメは乾燥地、ハナショウブは湿地に生えるが、ハナショウブは花弁の模様がより複雑なので区別できる。複雑な形状の花弁が寸分狂わず咲く様子に感動した。大田神社には藤原俊成卿の歌碑があり、古くからカキツバタの名所として知られていることが伺える。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

桜の時期が過ぎると、京都の松尾大社ではヤマブキが見頃を迎える。境内は八重咲きのヤマブキでいっぱいだが、奥の庭には珍しいシロヤマブキが自生している。シロヤマブキの花弁は4枚で、白い。ヤマブキはバラ科だが、4枚の花弁は珍しい。なぜシロヤマブキは4枚の花弁で安定しているのか、進化の過程は謎めいている。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

ソメイヨシノが終わっても、桜の季節は終わらない。桜漬けに使われる関山や、多数の花弁を持つ菊桜など、これから咲く品種もある。京都府立植物園ではサトザクラ展が開催され、様々な桜の品種を観賞できる。三角フラスコに挿し木された桜はマニアックだが、品種改良の歴史を垣間見ることができる。ウワミズザクラ、緑の花弁を持つ鬱金と御衣黄など珍しい品種も展示されている。ソメイヨシノだけで桜の季節を判断するのはもったいない。植物園を訪れれば、まだまだ楽しめる桜の Vielfalt を発見できる。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

土は死骸の塊である。動植物の遺骸、落ち葉、昆虫の死骸などが分解され、長い時間をかけて堆積することで形成される。土壌中には無数の微生物が生息し、有機物を分解することで養分を作り出し、植物の成長を支えている。つまり、土は死んだ生物の残骸と生きている微生物の共存によって成り立っている生態系であり、常に死と再生を繰り返す循環システムの一部と言える。この循環は地球上の生命を維持する上で不可欠なものであり、土壌の保全は生命の持続可能性に直結する重要な課題である。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

連作障害の一因であるセンチュウ増加は、線虫捕食菌で抑制できる。線虫捕食菌はセンチュウを捕食する微生物で、生物農薬のパスツーリア・ペネトランスや木材腐朽菌などが該当する。木材腐朽菌、特にキノコの菌糸は、木材中の炭水化物から炭素を、センチュウから窒素を得て生育する。つまり、菌糸が蔓延した木材資材を土壌に施用すれば、センチュウ抑制効果が期待できる。廃菌床も有効で、休眠中のキノコ菌がセンチュウを捕食する可能性がある。これらの資材と緑肥を併用すれば、土壌環境の改善と収量向上に繋がるだろう。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

牛糞堆肥による土作りは、塩類集積を引き起こし、作物の生育を阻害する可能性があるため、見直すべきである。例として、ミズナ栽培のハウス畑で塩類集積が確認された事例が挙げられている。土作りにおいては、肥料成分よりも腐植が重要である。牛糞堆肥にも腐植は含まれるが、純粋な腐植堆肥と比べて含有量が少なく、土壌に悪影響を与える成分が含まれるリスクがある。牛糞堆肥の使用は、資材費だけでなく人件費も増加させ、秀品率も低下させる非効率的な方法である。農業経営の悪化の一因にもなっており、窒素肥料の減肥率よりも、土壌の状態に目を向けるべきである。堆肥施用の真の価値は、秀品率の向上と農薬散布量の削減にある。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

スノードロップは、ヒガンバナ科の白い花弁を持つ早春の花である。下向きに咲くため、誰に向けてアピールしているのか疑問を呈している。土中の虫を想定するも、花に群がる様子は見られない。しかし、正面から見ると模様や蕊が確認でき、何らかの受粉媒介者を求めていることが推察される。 ultimately、スノードロップは春の訪れを告げる花として紹介されている。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

ツバキの斑入りと絞りの違いを考察した記事。斑入りはウイルス感染で赤い色素が欠損した結果、白い斑点が生じる。一方、絞りは白い下地部分的に赤い色素が発現する遺伝的な現象で、白が劣性、赤が優性遺伝子による。記事は、斑入りと絞りの発現過程の違いを、優性・劣性遺伝子の活用に例え、自身の内面を発掘し活用することの重要性を示唆している。ナデシコにも絞り咲きがあることが補足されている。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

ポインセチアは育種が盛んで、多様な品種が存在する。特に色のバリエーションが豊富で、白い下地をベースに赤い色素の量でピンクから真紅まで変化する。また、部分的な脱色による斑入りも存在する。これは色素が欠損している部分であり、白い色素が発現しているわけではない。同様の現象はチューリップの花弁でも見られるが、ポインセチアの場合は苞葉という葉で起こっている点が異なる。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

八重咲きの椿(または山茶花)の花弁に部分的な白の模様が見られる。これはチューリップの品種改良におけるウイルス感染による脱色現象を想起させる。チューリップでは、ウイルス感染による脱色が遺伝的に引き継がれ、美しい模様を持つ品種が生まれた。写真の椿の模様も同様のメカニズムによるものだろうか、という疑問が提示されている。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

真砂土の主要粘土鉱物であるカオリナイトは、保肥力が低い。著者はマクロレンズ観察と鉱物図鑑、土壌ハンドブックからこの事実を突き止めた。真砂土の白い塊が簡単に崩れるのはカオリナイトの結合の弱さが原因と考えられ、保肥力の低さにも繋がっている。したがって、真砂土での栽培は難しく、保肥力を高めるためには、より保肥力のある粘土を施す必要があると結論付けている。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

真砂土の白さは長石由来で、風化によってカリウムが溶脱し粘土鉱物に変化することで白さが失われる。長石はカリの供給源であるため、真砂土を長期間耕作するとカリが不足する可能性がある。風化した長石は指でつまむと崩れる白い鉱物だったと記憶している。しかし、真砂土には茶色い部分もあり、これは鉄の酸化によるものかもしれない。つまり、真砂土の色変化は長石の風化だけでなく、他の鉱物に含まれる鉄の酸化も関係していると考えられる。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

京丹後で栽培を学んだ著者は、師の畑の真砂土が白かった記憶を基に真砂土の成分を調べた。花崗岩が風化して真砂土になるが、花崗岩の主成分である石英と長石は白い。しかし、現在の真砂土は白くない。長石は風化すると粘土鉱物のカオリナイトになり、もろくなる。つまり、白い真砂土は長石が豊富に含まれていたが、現在の真砂土は長石が風化して失われた状態であると考えられる。土壌に酸素を入れるトラクター耕作が長石の風化を促進した可能性があり、白い真砂土は耕盤層付近に蓄積したカオリナイトだったのかもしれない。この考察は今後の栽培の問題解決に役立つ知見となる。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

有機配合肥料で窒素成分(N)が高い値を示すことがあり、疑問視する声がある。油粕などの有機肥料はNが7程度、皮粉でも12程度だからだ。しかし、鶏糞に着目すると話は変わる。鶏糞には尿酸が含まれ、分解過程で尿素となる。尿素肥料はNが46%と非常に高い。鶏の生糞を分離して尿酸部分を肥料化すれば、N含有量の高い有機肥料が得られる。これを配合肥料の1/4混ぜれば、全体のNは11%を超える。つまり、高N値の有機配合肥料は理論上可能である。ただし、それは実質的に尿素肥料に近いもので、有機肥料を使う本来の意義からは外れる可能性がある。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

廃菌床堆肥は、キノコ栽培後の培地を再利用したもので、高い保水性、排水性、通気性を持つ一方、窒素飢餓、未分解成分による発酵熱、塩類集積、線虫発生のリスクも抱えています。

窒素飢餓は、堆肥中の微生物が土壌の窒素を消費してしまう現象で、植物の生育を阻害します。これを防ぐには、堆肥投入前に十分な窒素肥料を施す必要があります。

未分解成分の発酵熱は、特に初期生育に悪影響を与える可能性があります。完熟堆肥を選ぶ、少量ずつ施用する、土壌とよく混ぜるなどの対策が有効です。

塩類集積は、培地由来の塩分が土壌に蓄積する現象で、これも生育阻害の原因となります。定期的な土壌分析と適切な灌水管理が必要です。

線虫発生は、堆肥に混入した線虫が繁殖することで起こります。発生リスクを減らすため、信頼できる供給元から堆肥を調達し、必要に応じて燻蒸処理を行うことが重要です。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

クローバーの根圏には、他の植物と比べて格段に多くの菌類が集まる。特に木質資材が多い養分の乏しい環境では、クローバーは木質を分解する腐朽菌を根圏に集めることで、生育に有利な環境を作り出していると考えられる。この現象は、土壌微生物生態学の書籍にも記されており、クローバーが木質資材の分解を通じて優位に立つ仕組みを説明づけている。実際に木質資材でクローバーを育てると、根元に多くのキノコが生える様子が観察される。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

未熟な木質資材で窒素飢餓が起きる環境下で、シロツメクサだけが繁茂していた。他のイネ科植物の根には変化がない一方、シロツメクサの根は白い菌糸で覆われていた。この菌糸は木質資材を分解していると考えられ、シロツメクサは元気なことから共生関係にあると推測される。シロツメクサの根には他植物とは異なる特徴があり、それがこの現象に関係していると思われるが、詳細は次回に続く。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

信号待ちで、花壇のササ(?)の白い斑点が気になった。模様なのか、病気なのか?模様にしては白すぎるし、病気にしては元気だ。ウイルス感染で花弁の脱色が模様になった花もあるが、これと同じだろうか?もし人為的に残された変異なら、生産性も低いのに生きているこの植物は幸せなのだろうか?そんなことを考え込んでしまった。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

中秋の名月にススキと月を愛で、秋の訪れを感じた作者。川原で風にそよぐ白い綿毛を見て、秋の涼しさ、収穫の喜び、安心感に浸る。しかし、ふと我に返り、ススキは乾燥した高台に生えるものだと気づく。川原にあったのは、ススキに似たオギだった。これは大学で生態学の講義と期末テストで習った内容だった。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

鶏糞の発酵過程における一次発酵は、尿酸の分解に焦点を当てています。緑膿菌が尿酸を分解し、尿素を経てアンモニアへと変化させます。この過程は好気的であり、水分と酸素を多く必要とするため、スプリンクラーとロータリーを用いて水分と酸素を供給します。分解に伴う発酵熱により60℃以上の高温になり、アンモニアの生成によりpHも上昇します。結果として、白い尿酸は消失し、鶏糞の体積は半分以下になります。この一次発酵は約1週間で完了します。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

未発酵の鶏糞は、約7割が尿酸、残り3割が未消化の飼料成分(トウモロコシ、魚粉など)と炭酸カルシウム、リン酸カルシウムで構成される。尿酸は化学肥料の尿素と類似しており、未発酵鶏糞は化学肥料のような速効性を持つ。

鶏の餌にはトウモロコシや魚粉が含まれ、腐植の成分と類似している。また、骨や卵殻強化のために添加される炭酸カルシウムとリン酸カルシウムは、土壌の緩衝性に寄与する。

つまり、未発酵鶏糞は化学肥料的な効き目に加えて土壌改良効果も期待できる。乾燥鶏糞とほぼ同質だが、乾燥により消毒されていると考えられる。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

水溶性肥料の多用は土壌水分のイオン濃度を高め、塩類集積を引き起こす。肥料の陰イオン(硫酸イオンなど)は土壌に残留し、過剰な石灰(カルシウムイオン)と結合して硫酸カルシウムを形成する。硫酸カルシウムは若干の水溶性だが、蓄積すると土壌の浸透圧が上昇し、植物の吸水を阻害する。結果、ひび割れや枯死が発生する。塩類集積は、肥料成分の偏りによるイオン濃度の上昇と、カルシウム過剰による他の要素の欠乏症を同時に引き起こす深刻な農業問題である。