/** Geminiが自動生成した概要 **/

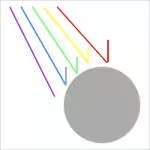

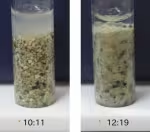

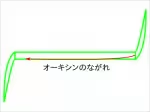

寒い冬の最中、ある草が葉を大きく成長させた後に紅葉する現象について考察した記事です。一般的に紅葉は、葉の表面で太陽光の赤色を反射し光合成を抑制するためと考えられています。しかし筆者は、なぜ最初から光合成器官を作らないのか、なぜ一度大きくしてから紅葉するのかと疑問を呈します。これに対し、数日後に暖かくなる可能性も考慮し、ぎりぎりまで葉を成長させておく。そして、葉の維持コストが大きくなった時点で色素を合成し、光合成を抑えるという植物の賢い戦略ではないかと推測しています。