/** Geminiが自動生成した概要 **/

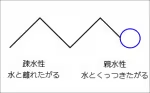

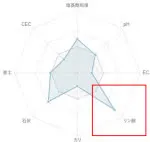

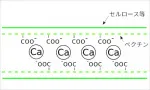

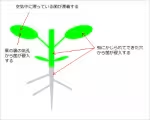

大豆に含まれるβ-コングリシニンは血中中性脂肪低下の可能性があるとされていますが、その合成割合は土壌中の硫黄量に大きく左右されます。硫黄が不足するとβ-コングリシニンが増え、十分だとグリシニンが増加する特性があります。もしグリシニンがβ-コングリシニンより機能的に劣る場合、慣行的な硫酸塩系肥料の過剰な施用は、健康効果の高いβ-コングリシニンの生成を抑制し、大豆の機能性を低下させる可能性があります。このことから、硫酸塩系肥料の適切な施肥管理が非常に重要であると示唆されます。