/** Geminiが自動生成した概要 **/

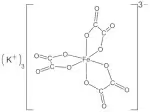

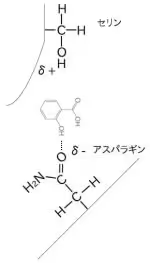

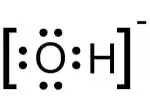

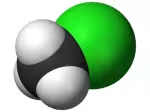

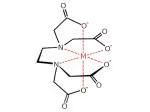

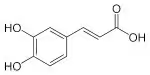

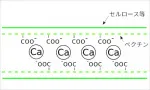

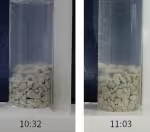

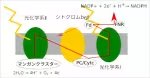

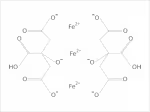

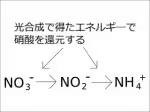

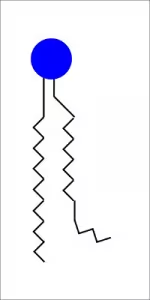

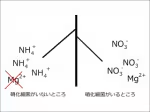

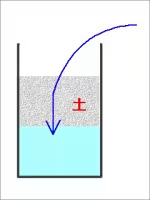

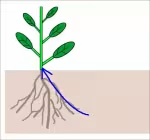

「肥料焼け」の本質を探る本記事は、これまでの土壌中の硝酸に関する考察に疑問を投げかけ、「水溶性肥料」が引き起こすメカニズムに焦点を当てている。水溶性の硝酸カリ(硝石)を例に挙げ、肥料が水に溶けることで根や葉周辺のイオン濃度が高まることを説明。東北大学の論文も引用し、この高濃度により浸透圧が生じ、植物内部の水分が外部へ移動すると解説する。結果として、根や葉の水分量が減少し「萎れ」症状が発生。この水分不足が重度になると植物は回復不能となり、これが「肥料焼け」の実態であると結論付けている。