/** Geminiが自動生成した概要 **/

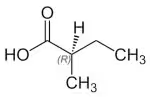

このブログ記事は、分枝鎖アミノ酸であるイソロイシンが微生物の働きによって「腐る」過程でどのように変化するかを解説しています。まずイソロイシンは脱アミノ化を経て「α-ケト-β-メチル吉草酸」に。次に、これが脱炭酸されることで「2-メチルブタナール」へと変化します。この2-メチルブタナールは、還元されると酒のフルーティーな香りの元となる「2-メチルブタノール」に、一方、酸化されると古い靴下のような不快な臭いの原因となる「2-メチル酪酸」へと変化します。似たアミノ酸でも、腐敗過程で異なる特徴を持つ化合物が生成される点が興味深いと締めくくられています。