/** Geminiが自動生成した概要 **/

植物繊維の炭化は、まず脱水反応で水分が放出され、次に分解反応で糖の鎖が切断されて低分子化合物が生成・揮発します。二酸化炭素やギ酸などが放出された後、リグニン等と反応し、タールや炭化水素類などの揮発性有機化合物が大量に放出され、炭素同士の結合が進む過程です。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

植物繊維の炭化は、まず脱水反応で水分が放出され、次に分解反応で糖の鎖が切断されて低分子化合物が生成・揮発します。二酸化炭素やギ酸などが放出された後、リグニン等と反応し、タールや炭化水素類などの揮発性有機化合物が大量に放出され、炭素同士の結合が進む過程です。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

家畜糞の臭気成分トリメチルアミンは、酸化によりジメチルアミン、メチルアミンを経てアンモニアへと分解される。それぞれの過程でメチル基(-CH3)が外れ、最終的にアンモニア(NH3)となる。アンモニアは硝化され硝酸となり土壌に留まるため、トリメチルアミンは揮発または硝酸に変化することで臭いが消える。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

家畜糞の臭気成分トリメチルアミンは、刺激臭があり肥料利用時に問題となる。切り返しによる自然減に加え、酸化反応を抑制したい。穏やかな酸化剤(過酸化水素)と反応させると、トリメチルアミン-N-オキシド(無臭、揮発性)に変化する。これにより臭気を低減できる。今後は、トリメチルアミンの分解について検討する。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

排出直後の家畜糞に含まれるスカトールは植物の根を傷つける可能性がある。家畜糞を熟成させるとスカトールは酸化され、メチル基が開裂しアンモニアが外れる。最終的には二酸化炭素、水、アンモニアなどの無機物へと無機化されるため、熟成によってスカトールは消失すると考えられる。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

排出直後の家畜糞に含まれる臭い成分(スカトール等)が、肥料として使用時に植物の根や葉を傷める要因になる可能性について考察しています。一般的な原因とされるガスやpHだけでなく、スカトール自体が植物に影響を与える可能性に着目。AIへの質問から、スカトールが皮膚に炎症を引き起こす可能性があることが示唆され、その原因が自動酸化による酸化生成物であることから、植物への悪影響も考えられると結論付けています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

葉緑素のヘムが窒素肥料の有機態窒素になるかを探る過程で、ヘムからステルコビリンへの分解経路を検討。今回は、その過程で生成されるウロビリノーゲンが酸化されてウロビリンになる点に着目。ウロビリンの構造から、ポリフェノールやモノリグノールとの反応可能性を推測し、有機物分解における光分解や酸化の重要性を強調している。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

葉緑素中の窒素が有機態窒素肥料として機能するのかを、ヘムをモデルに考察。ヘムは土壌微生物に取り込まれ、ヘムオキシゲナーゼによって分解され、ビリベルジン、更にビリルビンへと変化する。この過程で窒素はアンモニア態や硝酸態に変換されるか否かが焦点だが、ビリルビンまでは有機態窒素として存在すると考えられる。つまり、葉緑素由来の窒素は、微生物に利用され分解される過程で、PEONのような有機態窒素肥料として機能する可能性がある。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

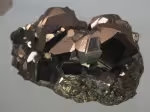

岡山城の石垣は、約20km離れた犬島のピンク色の花崗岩で築かれている。犬島の花崗岩は、雲母の含有率が少なく風化しにくい特徴を持つ。石垣の砂も確認された。花崗岩のピンク色は、カリ長石に含まれる鉄の酸化によるもので、犬島の花崗岩はカリ長石が多い。雲母は風化しやすい造岩鉱物であるため、雲母が少ない犬島の花崗岩は石垣に適している。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

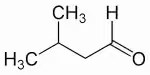

この記事では、チョコレートの香りの化合物、特にアルデヒド類について掘り下げています。イソバレルアルデヒドを例に挙げ、これがイソアミルアルコールの酸化によって生成されることを説明。イソアミルアルコールは酢酸と反応して酢酸イソアミルという香気成分になることから、香りにおいてカルボン酸、アルコール、アルデヒドの重要性を指摘しています。過去の「チョコレートの香り再び」シリーズの記事を踏まえ、これらの知見が他の香料製品の理解にも繋がる可能性を示唆しています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

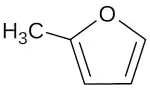

この記事では、チョコレートの香り成分の一つであるメチルフランについて解説しています。メチルフランはメイラード反応や熱分解など様々な経路で生成されるものの、詳細な生成過程は不明です。五員環上の酸素の反応性が高く、これが香りのもととなる一方、発がん性の懸念も示唆されています。過剰摂取は避けるべきですが、一体どんな香りがするのか興味をそそられます。筆者は、メチルフランの反応性の高さから、かつて研究で使用した発がん性のあるDEPCを想起しています。また、関連として糖の還元性や味噌の熟成についても触れています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

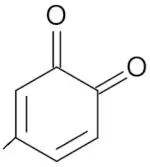

チョコレートの香りの成分、特にカカオ豆由来の脂質の香りが主題です。カカオ豆は脂質含有量が高いため、脂質由来の香りが顕著になります。具体的には、アセチルアセトンとジアセチルというケトンが挙げられ、これらは脂肪酸の自動酸化で生成されます。バターやチーズのような乳製品の香りも、これらのケトンが担っています。カカオ豆の豊富な脂質が、これらのケトンを生成し、チョコレート特有の香りを形成していると考えられます。以前の記事で触れたピラジンやキノンも香りに関わっており、脂質の酸化と香りの関係が示唆されます。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

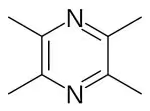

チョコレートの香り成分であるピラジン類について、なぜ良い香りと感じるのかを考察している。ピラジンの一種であるテトラメチルピラジンには活性酸素を抑える効果があることがWikipediaに記載されていることから、人体にとって有益な物質を良い香りと認識している可能性を示唆。また、ピラジンは農薬にも使用されているため、更なる調査の必要性についても言及している。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

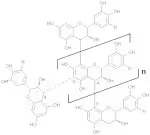

チョコレートの原料であるカカオ豆に含まれるカカオポリフェノールについて解説。カカオポリフェノールは、エピカテキン、カテキン、プロシアニジンといった一般的なポリフェノールで構成されている。これらは、お茶にも含まれる成分である。カカオ豆の発酵過程で酸化が起こり、これらのポリフェノールは重合していると考えられる。そのため、カカオ特有のポリフェノールは存在しないと考えられる。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

リン酸吸収係数とは、土壌のリン酸吸着能力を示す指標です。火山灰土壌や粘土質土壌ではリン酸吸収係数が高く、リン酸が植物に利用されにくくなります。

しかし、リン酸吸収係数に関与するアルミニウムや鉄は、腐植酸とも相性が良く、腐植酸の効きやすさにも影響します。つまり、リン酸吸収係数が高い土壌は、腐植酸が効きやすい可能性があるのです。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

沖縄県に漂着した軽石の成分分析によると、有害金属は検出されておらず、農業利用の基準値も下回っている。しかし、海水由来の塩化物イオン濃度が高く、農業利用には脱塩処理が必要。また、軽石の組成は産地によって異なり、福徳岡ノ場由来の軽石はSiO2含有量が少なく、CaO、Na2O、K2Oが多い。鉄の含有量は火山ガラスの色で判断でき、灰色は白色より鉄分が多い。今後、風化の影響や長期的安全性を検証する必要性があり、現時点では農業利用を推奨していない。産業利用も慎重な検討が必要。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

軽石の主成分である火山ガラスには鉄などの不純物が含まれ、水が作用することで酸化される可能性がある。酸化により火山ガラスが脆くなるかどうかは不明だが、不純物の酸化が風化に影響を与えるかもしれない。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

腐植酸の形成過程におけるキノンの求電子性に着目し、土壌中の求核剤との反応を考察している。キノンは求核剤と反応しやすく、土壌中に存在する求核剤として含硫アミノ酸であるシステインが挙げられる。システインのチオール基は求核性を持ち、キノンと求核付加反応を起こす。この反応はシステインを含むペプチドにも適用でき、ポリフェノールが他の有機物と結合し、より大きな化合物、すなわち腐植酸へと変化していく過程を示唆している。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

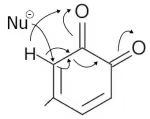

有機化学の演習を通して、土壌理解に必要な芳香族化合物の学習を進めている。特に、ポリフェノールとモノリグノールの結合におけるキノンの役割に着目。ポリフェノールは酸化されてキノンとなり、このキノンが反応の鍵となる。キノンの酸素原子との二重結合は電子を引き寄せやすく、モノリグノールのような求核剤と反応する。具体的には、キノンの酸素に求核剤の電子が移動し結合が形成される。この反応によりポリフェノール同士やポリフェノールとモノリグノールが結合する。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

ドラッグストアでイボ取り薬の有効成分がサリチル酸であることに気づき、植物ホルモンとしても知られるサリチル酸の作用機序に興味を持った筆者は、その角質軟化作用について調べた。サリチル酸は角質細胞間のタンパク質を分解し、水分の浸透を促すことで角質を剥がれやすくする。

この強い反応性を持つサリチル酸を植物がどのように利用しているのか疑問に思い、その歴史を調べると、ヤナギ樹皮から抽出されたサリシンを加水分解・酸化することで得られることがわかった。植物は、反応性の高いサリチル酸を配糖体などの形で扱いやすくしていると考えられる。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

EFポリマーは食品残渣由来の土壌改良材で、高い保水性を持ち、砂地や塩類集積土壌に有効。吸水すると粒状になり、堆肥と混ぜると保水性を高める。更に、重粘土質の土壌に添加すると団粒構造を形成し、通気性・通水性を向上させる効果も確認された。植物繊維が主原料のため、土壌微生物により分解されるが、腐植と併用することで団粒構造への取り込みが期待される。緑肥播種前の施肥も有効。二酸化炭素埋没効果も期待できる、画期的な土壌改良材。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

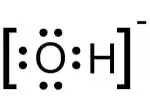

水酸化物イオン(OH⁻)と塩素イオン(Cl⁻)は共に負電荷を持ち非共有電子対を持つため求核剤となるが、OH⁻の方が求核性が強い。これはOH⁻の方が電子密度が高いためである。電子密度は原子半径が小さいほど高くなり、酸素は塩素より原子半径が小さいため、OH⁻の電子密度はCl⁻より高く、求核性も高い。また、酸素の電気陰性度が塩素より高いことも関係する。腐植形成における求核置換反応では、このような求核剤の性質が重要となる。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

水酸化物イオン(OH⁻)は強力な求核剤である。その理由は、酸素原子上に3つの非共有電子対を持ち電子豊富であること、そして負電荷を持つことで正電荷または部分正電荷を持つ原子核に引き寄せられるためである。 これらの非共有電子対を提供することで新たな結合を形成する。前述のCH₃-Cl + NaOH の反応では、OH⁻が求核剤として働き、Cl⁻を置換してCH₃-OHを生成する。つまり、OH⁻の豊富な電子と負電荷が求核反応の駆動力となっている。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

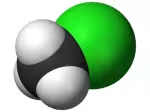

求核置換反応は、求電子剤の一部が求核剤で置き換わる反応です。例として、塩化メチル(求電子剤)と水酸化ナトリウム(求核剤)の反応で、水酸化物イオン(OH⁻)が塩化メチルの炭素に結合し、塩素が脱離してメタノールが生成します。化学反応式はCH₃-Cl + NaOH → CH₃-OH + NaCl です。一般化するとR-X + NaOH → R-OH + NaXとなります。ハロゲン原子(X)は陰イオンになりやすく、高い電気陰性度と酸化力を持つ元素です。この記事では、キノンの求核置換反応への理解にはまだ至っていません。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

ポリフェノールと生体内分子の弱い化学結合に着目し、水素結合、配位結合に加え、π-π相互作用、CH-π相互作用、カチオン-π相互作用などを紹介。ベンゼン環の重なり合いによるπ-π相互作用は腐植物質形成の重要な要素と考えられ、土壌の保水性や保肥力にも関わると推測される。これらの相互作用は腐植物質の立体構造形成に寄与し、有機物の理解を深める上で重要である。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

ポリフェノールの科学(朝倉書店)を購入し、値段分の価値があると実感。健康機能中心の目次で躊躇していたが、ポリフェノールと生体内分子の相互作用に関する詳細な記述が有益だった。特に、ポリフェノールの酸化的変換とアミノ酸との共有結合反応は、土壌中の腐植物質形成の初期段階を理解する上で重要。キノン体がアミノ酸と反応し架橋構造やシッフ塩基を形成する過程は、土中でもペプチド等が存在すれば起こり得る。この反応によりポリフェノールはカルボキシ基を得て、腐植酸としての性質を獲得する。この知見は、栽培における土壌理解を深める上で非常に役立つ。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

腐植酸、特にフルボ酸のアルカリ溶液への溶解性について解説している。フルボ酸は、陰イオン化、静電気的反発、水和作用を経て溶解する。陰イオン化は、フルボ酸のカルボキシル基とフェノール性ヒドロキシル基が水酸化物イオンと反応することで起こる。フェノール性ヒドロキシル基はベンゼン環に結合したヒドロキシル基で、水素イオンを放出しやすい。カルボキシル基はモノリグノールやポリフェノールには含まれないが、フミン酸の構造には酒石酸などのカルボン酸が組み込まれており、これがアルカリ溶液への溶解性に関与すると考えられる。良質な堆肥を作るには、ポリフェノールやモノリグノール由来の腐植物質にカルボン酸を多く付与する必要がある。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

腐植酸は、フミン酸、フルボ酸、ヒューミンに分類される。フルボ酸は酸性・アルカリ性溶液に溶け、植物生育促進効果が高い。これは、カルボキシル基やフェノール性ヒドロキシ基のプロトン化、および金属イオンとのキレート錯体形成による。フルボ酸はヒドロキシ基(-OH)豊富なタンニン由来でキレート作用を持つ構造が多い一方、フミン酸はメトキシ基(-OCH3)を持つリグニン由来でキレート作用が少ない構造が多いと推測される。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

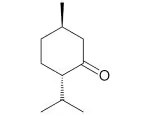

ハッカ油成分メントンについての記事。ハッカ油の主成分メントールに次いで多いメントンは、メントールのヒドロキシ基がカルボニル基に変換された構造を持つ。つまりメントールが酸化されるとメントンになる。記事ではメントールの酸化還元反応への関与について疑問を呈し、有機化学の知識の必要性を述べている。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

土壌の保水性向上に関する新たな研究では、セルロースを低濃度水酸化ナトリウム下で凍結、クエン酸添加、溶解することで高強度構造を形成し、水や物質の出入りに優れた性質を持つことが示された。この研究から、霜柱と根酸の作用で土壌中でも同様の反応が起こり、保水性向上に繋がる可能性が示唆される。霜柱の冷たさと根酸がセルロースのヒドロキシ基周辺に作用することで、高pH条件下でなくても構造変化が起こる可能性があり、土壌の保水性向上に繋がる具体的な方法論の発見が期待される。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

エタン (C2H6) は、無色無臭のアルカンで、天然ガスの主成分である。常温常圧では気体だが、冷却により液体や固体になる。水にはほとんど溶けないが、有機溶媒には溶ける。エタンは、燃料として利用されるほか、エチレンやアセトアルデヒドなどの化学製品の原料としても重要である。

エタンの分子構造は、炭素-炭素単結合を軸に、各炭素原子に3つの水素原子が結合した構造を持つ。燃焼すると二酸化炭素と水を生成する。ハロゲンとは置換反応を起こし、例えば塩素とはクロロエタンなどを生成する。反応性はメタンよりも高く、光化学反応によるエタンの分解も研究されている。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

リグニンの構成要素であるモノリグノールに作用する脱メチル酵素の探索について述べられています。硫酸リグニンへのアルカリ性熱処理でメトキシ基がヒドロキシ基に置換され、鉄キレート剤として機能するという現象から、同様の反応を触媒する微生物由来の酵素の存在が推測されています。 脱メチル酵素(デメチラーゼ)の調査が行われましたが、モノリグノールに特異的に作用するものは見つかりませんでした。Geminiにも確認しましたが、存在は確認されていないとのこと。リグニン分解酵素の重要性から、更なる調査の必要性が示唆されています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

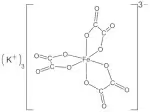

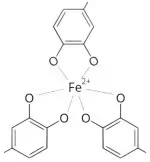

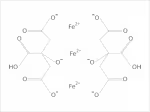

シュウ酸と鉄のキレート作用について、シュウ酸鉄錯体の例を用いて解説している。有機酸が持つ複数のカルボキシ基が金属イオンと結合することでキレート錯体が形成される。具体例として、シュウ酸と鉄(III)イオンが結合したトリス(オキサラト)鉄(III)酸カリウムが紹介され、その構造が示されている。この錯体は光照射によって鉄(III)イオンが鉄(II)イオンへと還元される反応も示されている。シュウ酸鉄錯体を例に、有機酸と金属のキレート結合の理解を深めている。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

塩基性暗赤色土は、蛇紋岩や塩基性火成岩を母材とする弱酸性~アルカリ性の土壌です。赤褐色~暗赤褐色を呈し、粘土含量が高く、肥沃度は低い傾向にあります。ニッケルやクロムなどの重金属を多く含み、特定の植物しか生育できない特殊な土壌環境を形成します。

日本では、北海道、関東、中部地方などの蛇紋岩分布地域に局地的に分布しています。塩基性暗赤色土は、その特異な化学的性質から、植生や農業に影響を与え、特有の生態系を育んでいます。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

触媒は、自身は変化しないまま化学反応の速度を変化させる物質である。反応速度を上げるものを正触媒、下げるものを負触媒(阻害剤)と呼ぶ。触媒は反応の活性化エネルギーを変化させることで作用する。正触媒は活性化エネルギーを下げ、反応がより容易に進行するようにする。

触媒は特定の反応にのみ作用する選択性を持ち、反応経路を変えることで異なる生成物を得ることも可能にする。均一系触媒は反応物と同じ相に存在し、不均一系触媒は異なる相に存在する。酵素は生体触媒であり、生体内で様々な反応を促進する。触媒は工業的に広く利用され、生産効率の向上や環境負荷の低減に貢献している。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

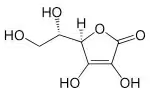

アスコルビン酸(ビタミンC)は、デヒドロアスコルビン酸に酸化される過程で還元剤として働く。酸化の際、アスコルビン酸は2つのプロトン(水素イオン)と電子を放出し、これが他の物質を還元する。プロトンの放出により溶液は酸性になる。つまり、アスコルビン酸は自身を酸化することで、他の物質を還元する能力を持つ。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

水酸化ナトリウムの製造において、塩酸と水酸化ナトリウムは塩化ナトリウムの電気分解によって得られる。

電気分解では、塩化ナトリウム溶液に電流を流すと、水酸化ナトリウム、塩素ガス、水素ガスが生成される。塩素ガスと水素ガスは反応させられて塩酸が得られる。

この電気分解プロセスは複雑で、ガスの処理やその他の副産物の生成を伴う。水酸化ナトリウムの製造には、これらの副産物の適切な処理と廃棄が不可欠である。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

鉄の炭素量の違いで銑鉄、鋼、錬鉄と呼び名が変わる。銑鉄は炭素含有量が高く、酸と反応しやすい。塩化鉄(Ⅱ)製造では、鉄(おそらく銑鉄に近いもの)に塩酸を反応させる。反応式は Fe + 2HCl → FeCl₂ + H₂ 。生成した塩化鉄(Ⅱ)水溶液に水酸化ナトリウムを加えると、水酸化鉄(Ⅱ)が沈殿する。反応式は FeCl₂ + 2NaOH → Fe(OH)₂ + 2NaCl。つまり、水酸化鉄(Ⅱ)は鉄、塩酸、水酸化ナトリウムから製造可能。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

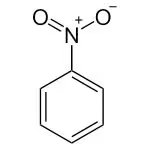

水酸化鉄(II)は工業的に還元剤として利用される。ニトロベンゼンをアニリンに還元する反応や、硝酸イオンをアンモニアに還元する反応が代表例である。アニリンはゴムや農薬の合成に重要な中間体である。これらの反応において、水酸化鉄(II)は酸化されて酸化水酸化鉄(III)となる。つまり、水酸化鉄(II)が電子を提供することでニトロ基(-NO2)をアミノ基(-NH2)に変換する役割を果たす。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

二価鉄は酸素があると容易に酸化されて三価鉄になるため、扱いが難しい。食品や医薬品では二価鉄の還元力を利用することがあり、貧血治療薬としても使われる。しかし、酸化による品質劣化を防ぐため、製造工程や保管には工夫が必要となる。例えば、酸素を遮断した環境での製造や、抗酸化剤の添加、適切な包装などが重要となる。二価鉄の酸化は、食品の変色や風味劣化にも繋がるため、食品業界でも酸化防止対策が不可欠である。このように二価鉄は有用な特性を持つ一方、酸化を防ぐための注意深い管理が必要とされる物質である。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

ゲラニインは加水分解型タンニンの一種で、複雑な構造を持つ。中心にはグルコース(ブドウ糖)があり、その各炭素に没食子酸が結合している。さらに、没食子酸同士も結合している。一見複雑だが、基本構造はグルコースと没食子酸の組み合わせである。より詳細な情報は「化学と生物 Vol. 60, No. 10, 2022」に記載されているが、本記事ではこの概要説明にとどめる。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

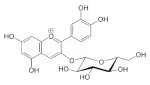

本稿では、黒大豆の表皮に含まれるシアニジン 3-グルコシドを例に、フラボノイドの配糖体について解説しています。

シアニジン 3-グルコシドは、フラボノイドの一種であるシアニジンとグルコースが結合した配糖体です。グルコースが付与されることでシアニジンの安定性が高まり、花弁の色素としてより長く色を出し続ける役割を担います。

配糖体化は、フラボノイドの安定性や溶解性を変化させるため、土壌中のポリフェノールの挙動を理解する上で重要な要素となります。

今後の記事では、配糖体がさらにどのように変化していくかを追跡することで、ポリフェノールの縮合反応の理解を深めていく予定です。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

田んぼの土壌は、酸素の供給によって酸化還元電位が変化します。酸素が多いと酸化状態になり、電子を受け取る力が強くなります。逆に酸素が少ないと還元状態になり、電子を放出する力が強くなります。

酸化状態の田んぼでは、窒素は硝酸イオンとして存在しやすく、水に溶けやすい性質から、流れ出て環境負荷を高める可能性があります。一方、還元状態の田んぼでは、窒素はアンモニウムイオンとして存在し、土壌に吸着しやすいため、流出が抑えられます。

田んぼの酸化還元電位を管理することで、窒素の流出を制御し、環境負荷を低減できる可能性があります。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

紅茶の赤い色素テアフラビンは、エピカテキンとエピガロカテキンという2つの縮合型タンニンから構成されています。縮合型タンニンは、フラボン骨格を持つポリフェノールの一種で、抗酸化作用などの機能を持つことが知られています。テアフラビンの形成過程では、エピカテキンとエピガロカテキンが酸化された後、縮合反応を起こします。このような縮合反応は、腐植酸の理解にもつながる重要な反応です。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

縮合型タンニンは、フラボノイドの一種であるフラバン-3-オールが複数結合した化合物です。フラバン-3-オールは、フラボノイドの基本構造であるフラボノンから数段階を経て合成されます。縮合型タンニンの合成では、ポリフェノールオキシダーゼという銅を含む酵素が、フラバン-3-オール同士の結合を触媒します。具体的には、一方のフラバン-3-オールのC環4位の炭素と、もう一方のA環8位の炭素が結合します。縮合型タンニンは、ヤシャブシの実などに含まれ、土壌中の窒素固定に貢献するなど、植物の生育に重要な役割を果たしています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

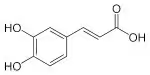

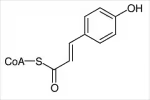

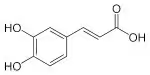

この記事では、土壌成分であるタンニンの前駆体であるフラボノイドの生合成経路について解説しています。まず、フラボノイドの基本骨格と、芳香族アミノ酸からの生合成経路について概説します。次に、チロシンからp-クマル酸を経て、重要な中間体であるp-クマロイルCoAが生成される過程を詳しく説明します。p-クマロイルCoAはフラボノイドだけでなく、リグニンの合成にも関与する重要な化合物です。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

施設栽培では、軽度の鉄欠乏でも生育や収量に影響が出やすい。鉄欠乏は土壌pHの上昇や、灌水水の炭酸水素イオン濃度が高い場合に発生しやすく、初期症状は新葉の黄化だ。症状が進むと葉脈のみ緑色となり、最終的には葉全体が白化し枯死する。軽度の鉄欠乏は目視では判別しにくいため、葉緑素計を用いた測定や、葉身の養分分析による早期発見が重要となる。対策としては、土壌pHの調整や鉄資材の施用、適切な灌水管理などが挙げられる。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

ポリフェノールの抗酸化作用は、ベンゼン環に付与された複数のヒドロキシ基が電子を放出しやすい性質を持つことに由来する。ポリフェノールは還元剤として働き、自身は酸化されてキノン体となる。酸素を還元する場合、ポリフェノールは電子を酸素に渡し、活性酸素(スーパーオキシドや過酸化水素)を生成する。この反応は植物の栽培において重要な役割を果たす。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

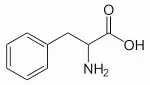

植物は、ベンゼン環を含む芳香族化合物を合成する際に、最初に芳香族アミノ酸のフェニルアラニンを合成します。フェニルアラニンは、光合成で合成された糖の中間物質からシキミ酸経路を経て合成されます。このフェニルアラニンを基に様々な芳香族化合物が合成されます。 ちなみに、除草剤ラウンドアップは、シキミ酸経路に作用して芳香族化合物の合成を阻害することで効果を発揮します。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

造岩鉱物から粘土鉱物への風化の後、カオリナイトはさらに水と反応してギブス石と二酸化ケイ素になる。ギブス石はCECがなく、二酸化ケイ素も栽培に不利なため、造岩鉱物の風化の行き着く先は栽培難易度の高い赤黄色土と呼ばれる土壌となる。

赤黄色土は日本土壌インベントリーで容易に確認できる。ギブス石はさらに風化してボーキサイトになる可能性があるが、ここでは触れない。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

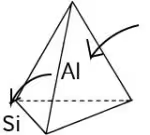

カリ長石(KAlSi3O8)は水と二酸化炭素と反応し、カオリナイト(Al2Si2O5(OH)4)、炭酸カリウム(K2CO3)、二酸化ケイ素(SiO2)を生成します。カオリナイトは1:1型粘土鉱物の一種です。二酸化ケイ素は石英などの鉱物になります。ただし、長石からカオリナイトへの風化は段階的に進行し、両者間には複数の粘土鉱物が存在します。造岩鉱物と土壌の関係を深く理解するには、これらの粘土鉱物についても学ぶ必要があります。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

記事「く溶性苦土と緑泥石」は、土壌中のマグネシウム供給における緑泥石の役割について解説しています。

土壌中のマグネシウムは植物の生育に不可欠ですが、多くの場合、植物が直接吸収できる「く溶性」の状態にあるマグネシウムは限られています。そこで注目されるのが緑泥石です。

緑泥石は風化しにくいため土壌中に長期間存在し、ゆっくりとマグネシウムを供給します。つまり、緑泥石は土壌中のマグネシウムの貯蔵庫としての役割を担っています。

さらに、土壌中のpHや他の鉱物の影響を受けて緑泥石からマグネシウムが溶け出す速度が変化することも指摘されています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

ミカン栽培において「青い石が出る園地は良いミカンができる」という言い伝えがあります。この青い石は緑泥石を多く含む変成岩である「青石」のことです。緑泥石は保水性・排水性・通気性に優れており、ミカンの生育に必要なリン酸の供給源となるため、良質なミカン栽培に適した土壌となります。言い伝えは、経験的に緑泥石がもたらす土壌の利点を表しており、科学的根拠に基づいた先人の知恵と言えます。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

蛇紋石は、かんらん石が水と反応して生成されるケイ酸塩鉱物です。化学的には1:1型粘土鉱物に分類されますが、その構造は異なる可能性があります。愛媛大学の研究では、蛇紋石の一種であるアンチゴライトの結晶構造が、Mg八面体とSi四面体が層状に重なっていることが判明しています。この構造は1:1粘土鉱物の構造に似ており、蛇紋石が1:1粘土鉱物として分類される理由を説明できる可能性があります。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

かんらん石は風化により、2価鉄が溶け出して水酸化鉄に変化する。また、ケイ酸も溶出し、重合して粘土鉱物に近づく。一次鉱物のかんらん石は二次鉱物として緑泥石を経てバーミキュライトになる。この反応では、かんらん石のアルミニウム以外の成分が溶脱し、ケイ酸は重合して粘土鉱物の形成に関与する。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

ケイ酸は、ケイ素と酸素で構成され、自然界では主に二酸化ケイ素(SiO2)の形で存在する。水に極わずか溶け、モノケイ酸として植物の根から吸収される。

しかし、中性から弱酸性の溶液では、モノケイ酸同士が重合して大きな構造を形成する。この重合の仕方は、単鎖だけでなく複鎖など、多様な形をとる。

造岩鉱物は、岩石を構成する鉱物で、ケイ酸を含有するものが多い。熱水やアルカリ性の環境では、ケイ酸塩が溶けやすくなる。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

珪藻土にはケイ酸が多く含まれ、多孔質構造で水分 retentionに優れています。このため、土壌改良材として使用することで、土壌水分保持力の向上と、ケイ酸の持続的溶出が期待されます。

ケイ酸は植物の細胞壁の強化や病害抵抗性の向上に役立ち、特にイネ作では、倒伏防止や品質向上効果が期待できます。しかし、過剰に添加すると、土壌のアルカリ化や土壌養分の吸収阻害につながる可能性があります。

珪藻土を土壌改良材として使用する場合は、土壌の性質や作物の種類に合わせて適切な量の添加が重要です。一般的には、土壌100kgあたり1~2kgの珪藻土を、耕起や移植時に混ぜ込む方法が推奨されています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

稲作でケイ酸を効かせるには、田に水を溜めた状態を保つことが重要です。ケイ素を含む鉱物が水に溶けてケイ酸イオンを放出するためには、大量の水が必要です。イネはケイ酸イオンを細胞に取り込み、細胞壁を強化して倒伏を防ぎます。

田から水を抜く期間を短くすることで、ケイ酸イオンの溶出とイネの吸収が促進されます。中干し期間を削減する稲作法では、ケイ酸を利用することで草丈を抑制し、倒伏を防止する効果が期待できます。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

廃菌床を水田に入れると、有機物量が上がり、稲の秀品率やメタン発生量の抑制につながる可能性がある。廃菌床には鉄やリン酸も含まれており、稲作のデメリットを補うことができる。また、廃菌床の主成分は光合成産物であり、二酸化炭素の埋蔵にも貢献する。廃菌床に含まれる微生物はほとんどが白色腐朽菌であり、水田環境では活性化しないため、土壌微生物叢への影響も少ないとみられる。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

銅などの金属は酸と反応して溶ける。この反応では、金属の表面の金属イオンが溶液中の酸と反応して、金属イオンの水和物(水に囲まれたイオン)となり、溶液中に放出される。一方、酸は水素イオンを失い、溶液中の水和水素イオンとなる。金属イオンと水和水素イオンが反応して、水素ガスを発生させる。この反応は、金属の表面に凸凹を作ったり、穴を開けたりするため、金属を溶かす。また、酸が濃ければ金属が溶ける速度も速くなる。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

10円硬貨が青錆びる現象「緑青」は、銅が酸化する化学反応で、青い炭酸銅(Ⅱ)と水酸化銅(Ⅱ)が生じる。この青錆びはかつては有毒とされたが、現在ではそうではない。ただし、毒性がある可能性がある。この点が、銅コケで銅が猛毒ではないものの、何らかの毒性を示すという話と関連しているかもしれない。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

水田では、イネの根圏(還元層)にメタン酸化菌が生息し、メタンを消費している可能性があります。イネの根量を増やすことで、根圏でのメタン消費量が増加し、大気へのメタン放出量が減少する可能性があります。

初期生育時に発根を促進する土作り(タンニンなどの有機物の定着)を行うことで、酸化層の厚みが増加し、イネの根の発根が促進されます。これにより、メタン消費量が上昇し、メタンの放出量をさらに抑えることができます。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

水田では、酸化層でメタン酸化菌がほとんどのメタンを二酸化炭素と水に変換する。しかし、90%以上のメタンは大気中に放出されず、イネの根からの通気組織を通って排出される。

また、メタンがイネの根に取り込まれると発根が抑制される可能性があり、これを回避するために中干しを行うという説がある。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

記事は、稲作におけるカリウム施肥量削減が、二酸化炭素排出量削減に貢献するという研究について解説しています。

従来、カリウムはイネの成長に不可欠と考えられてきましたが、過剰な施肥は土壌から亜酸化窒素を発生させ、温室効果を高めてしまいます。研究では、カリウム施肥量を減らしても収量に影響を与えず、亜酸化窒素排出量を抑制できることが示されました。

この成果は、環境負荷を低減しながら食糧生産を維持する持続可能な農業の実現に期待が寄せられています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

記事では、湘南の砂浜の砂鉄から、鎌倉時代の刀の鉄の由来について考察しています。鎌倉砂鉄はチタンを多く含み、融点が低く不純物との分離が難しいため、良質の鉄を作るのが困難でした。そのため、鎌倉時代の刀の鉄は、湘南の砂鉄から作られていたとしても、精錬が難しかったと考えられます。

一方、古墳時代の鉄器製造については、別の記事で、古墳時代の鉄器製造遺跡の近くで天然磁石が採掘できるかについて考察しています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

カナムグラは、かつてクワ科に分類されていましたが、現在はアサ科に分類されています。茎葉に苦味健胃作用があり、その成分は、近縁種のホップに含まれるフムロンと推測されます。フムロンはビールの苦味成分であるイソフムロンの前駆体で、抗菌・抗酸化作用も知られています。カナムグラは身近な植物でありながら、このような薬理活性を持つ成分を含んでいることが分かります。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

鶏糞のカリ含有量に焦点を当て、過剰施肥による影響を解説しています。鶏糞は窒素に注目しがちですが、種類によってはカリ含有量が多い場合があり、過剰なカリ施肥は土壌有機物量の増加を阻害する可能性があります。土壌有機物量の増加は、稲作における秀品率向上に寄与するため、鶏糞のカリ含有量には注意が必要です。また、養鶏農家によって鶏糞の成分は異なり、窒素に対してカリ含有量が低いケースも紹介されています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

水田は、稲作に必要な水管理の容易さという利点がある一方、水没状態によりメタンガスが発生しやすいという側面もあります。乾田化は、このメタンガス発生を抑制する効果が期待できます。しかし、水田は水生生物の生息地としての役割も担っており、乾田化によって生態系への影響が懸念されます。また、乾田化には、排水設備の整備や新たな灌漑方法の導入など、コストや労力がかかるという課題も存在します。そのため、メタンガス削減と環境保全、コスト面などを総合的に考慮した上で、最適な方法を選択することが重要です。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

庭のナメクジ対策に、古い石灰乾燥剤(主成分:生石灰)を使おうとした筆者。生石灰は湿気を吸収して消石灰になるため、古い乾燥剤の中身はほとんど消石灰になっていると考えられます。生石灰の製造方法を調べたところ、石灰石(CaCO₃)を1000℃で加熱し、二酸化炭素(CO₂)を放出させることで生成されることが分かりました。家庭用ガスコンロでも1700℃に達するため、理論上は生石灰を作れるようです。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

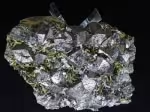

日本の土壌では、火山活動の影響で硫黄を含む黄鉄鉱が多く存在するため、硫黄欠乏は起こりにくいとされています。黄鉄鉱は金色の鉱物で、水田の秋落ち現象にも関わっています。土壌中に含まれる黄鉄鉱は、酸化により鉄と硫酸に分解され、植物に硫黄を供給します。そのため、頻繁な土壌交換を行わない限り、硫黄不足の心配はほとんどないと言えるでしょう。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

硫安などの硫酸塩肥料を多用した土壌では、硫酸還元細菌が硫酸根から硫化水素を生成している可能性があります。そこに土壌消毒剤メチルイソチオシアネートを使用すると、硫化水素と反応して二硫化炭素が発生する可能性があります。二硫化炭素は土壌を酸化させるため、肥料成分の吸収を阻害する可能性も考えられます。硫酸塩肥料は多用されがちですが、土壌への影響も考慮する必要があるかもしれません。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

最近の肥料に記載される「酸化還元電位」は、土壌中の物質が電子をやり取りするしやすさを示します。電位が高いほど酸化状態になりやすく、低いほど還元状態になりやすいです。酸素呼吸をする植物の根は、土壌を還元状態にするため、酸化還元電位の調整は重要です。窒素肥料は、土壌中で硝酸化成を経て硝酸態窒素になる際に、土壌を酸化させるため、酸化還元電位に影響を与えます。適切な酸化還元電位の管理は、植物の生育にとって重要です。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

活性酸素の一種であるヒドロキシラジカルは、脂質の不飽和脂肪酸と反応し、脂質ラジカルを生成します。

脂質ラジカルは酸素と反応して脂質ペルオキシルラジカルとなり、さらに他の不飽和脂肪酸と反応して脂質ペルオキシドとなります。

一度始まった脂質の酸化は連鎖的に進行し、脂質ペルオキシドは新たな活性酸素の発生に関与する可能性も示唆されています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

記事では、活性酸素の生成過程における過酸化水素の役割について考察しています。過酸化水素は、酸素供給剤として働く一方で、フェントン反応においてはヒドロキシラジカルを生成し、酸化ストレスを誘導します。さらに、過酸化水素は反応相手によって酸化剤または還元剤として振る舞い、その二面性が活性酸素生成の複雑さに拍車をかけています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

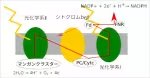

酸素発生型光合成の誕生前は、酸素を発生しない光合成生物しかいませんでした。しかし、ある時、シアノバクテリアの祖先が、マンガンを含む酸素発生系を獲得しました。これは、水を分解して電子を取り出し、その際に副産物として酸素を発生させるシステムです。この酸素発生型光合成の誕生により、地球上に酸素が蓄積し始め、私たち人類を含む好気性生物の進化が可能になりました。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

## 銅から活性酸素が生成される仕組みと酸化

### 銅と活性酸素の関係

- 銅は水と反応しなくても、**過酸化水素と反応することで活性酸素を生成**する。

- 反応式: `Cu(Ⅰ) + H₂O₂ → Cu(Ⅱ) + ・OH + OH⁻`

- 1価の銅イオン(Cu(Ⅰ))が過酸化水素(H₂O₂)に電子を与え、2価の銅イオン(Cu(Ⅱ))と**ヒドロキシラジカル(・OH)**が生成される。

- ヒドロキシラジカルは活性酸素の中でも特に酸化力が強い。

### 酸化のしやすさ

- 酸化還元電位、イオン化傾向などが指標となる。

- 詳細は次回以降解説。

### 要約(250字)

ポリフェノール鉄錯体は、土壌中の鉄と結合し、難溶性の形態にすることで、青枯病菌の鉄利用を阻害します。一方、酸素供給剤は、土壌中の酸素濃度を高めることで、植物の生育を促進し、病害抵抗性を高めます。これらの相乗効果により、青枯病菌の増殖を抑え、青枯病の発生を抑制します。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

メグスリノキは、ムクロジ科カエデ属の落葉樹で、紅葉が美しい。古くから目の病気に用いられ、その名がついた。効能はまだ解明されていない部分も多い。\

メグスリノキに興味を持ったきっかけは、肝油に配合されていたこと。筆者は、テレビで肝油の効能を知り、再び摂取し始めたところ、目の乾燥が改善した。\

肝油は、サメなどの肝臓から抽出される脂肪分で、ビタミンAが豊富である。ビタミンAは目の健康に重要な栄養素である。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

アカメガシワの葉に含まれるポリフェノールについて解説した文章です。

アカメガシワの葉には、マロツシン酸という抗酸化作用を持つポリフェノールが豊富に含まれており、その量はクェルセチンの16.6倍にも及ぶとのこと。

マロツシン酸はスーパーオキシドラジカルに対して強い抗酸化作用を示します。

アカメガシワは荒れ地などに最初に生える先駆植物であり、強い紫外線から身を守るために抗酸化作用の高いポリフェノールを多く含んでいると考えられています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

アオカビから発見された抗生物質ペニシリンについての記事の要約は次のとおりです。

1928年、アレクサンダー・フレミングは、アオカビがブドウ球菌の増殖を抑える物質を産生することを発見し、これをペニシリンと名付けました。ペニシリンは細菌の細胞壁の合成を阻害することで、細菌を死滅させます。第二次世界大戦中、ペニシリンは多くの兵士の命を救い、「奇跡の薬」として広く知られるようになりました。その後、合成ペニシリンや広範囲の細菌に有効なペニシリン系抗生物質が開発され、感染症の治療に大きく貢献しています。しかし、ペニシリンの過剰使用や誤用は耐性菌の出現につながるため、適切な使用が重要です。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

植物は、土壌中の有機物が微生物によって分解される過程で生じるアンモニア態窒素や硝酸態窒素などの無機態窒素を栄養源として利用します。しかし、植物は土壌中の無機態窒素の大部分を利用できるわけではなく、その一部しか吸収できません。土壌中の窒素の多くは、有機物の中に含まれており、植物が直接利用することはできません。植物は、土壌微生物と共生関係を築くことで、有機物中の窒素を間接的に利用しています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

黒曜石は、花崗岩質マグマが急冷してできたガラス質の岩石です。粘性が高く鉄が少ないため黒く見えます。鋭利に割れやすく、古代ではナイフ型石器の材料として重宝されました。

神津島産の黒曜石は、古代の人々にとって「海の彼方」と「先の尖ったもの」という二つの信仰対象を兼ね備えた特別な存在だったのかもしれません。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

農業用直管パイプに含まれる酸化チタンの作物への影響について、酸化チタン溶液を葉面散布し紫外線を照射する実験が行われました。結果は、酸化チタンは作物の全身獲得抵抗性を誘導しませんでしたが、紫外線から身を守るフラボノイドの前駆体の発現量増加が見られました。フラボノイドは植物にとって有益な物質であるため、直管パイプのサビの粉を散布しても作物への悪影響は少なく、むしろ良い影響がある可能性も示唆されました。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

農業用パイプに使われる鋼は、石炭由来の瀝青炭から作られたコークスを用いて製造されます。コークスには鉄以外にも、酸化鉄、酸化カルシウム、酸化マグネシウム、酸化ナトリウム、酸化カリウム、二酸化ケイ素、酸化アルミニウム、酸化チタンなどの不純物が含まれています。これらの多くは肥料成分ですが、酸化チタンの影響は不明なため、更なる調査が必要です。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

農業用の直管パイプに使われている「鋼管」について解説しています。鋼は鉄に炭素を0.02〜2.1%含んだもので、強度の高い材料です。製造過程で石炭由来のコークスが使われており、鋼の中の炭素もこのコークス由来と考えられます。

著者は、サビた鉄パイプの粉(酸化鉄)を水田にまけば、メタン発生抑制と窒素肥料節約になるのではないかと考えており、その過程で鋼管の材質についても調べています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

川崎重工業が開発した新型ジョークラッシャ「AUDIS JAW™」は、鉄鋼スラグ処理に特化した破砕機です。従来機に比べ処理能力が高く、大きなスラグも破砕できるのが特徴です。電気系統の省エネ化や摩耗部品の長寿命化など、環境性能と経済性に優れた設計となっています。鉄鋼スラグを有効活用する上で、破砕処理の効率化は重要な課題であり、AUDIS JAW™はその解決策として期待されています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

石鹸は、油脂をアルカリ剤で煮立てる「鹸化」によって作られます。油脂はグリセリンに脂肪酸が結合した構造をしていますが、水に溶けにくい性質です。鹸化によって脂肪酸がグリセリンから切り離されると、疎水性の炭素鎖と親水性のカルボニル基を持つようになり、界面活性剤として機能するようになります。記事では、脂肪酸の炭素鎖の長さによって界面活性機能が変わるのかという疑問が提示されています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

漆器に触れてもかぶれない理由は、ウルシオールがラッカーゼという酵素によって酸化重合し、大きな分子になるためです。

通常、ウルシオールはラッカーゼと空気中の酸素によって酸化重合し、硬化した漆塗膜を形成します。この反応により、ウルシオールは安定化し、水に溶けにくくなるため、漆器に触れても皮膚に吸収されにくくなるのです。

記事中の写真は、ウルシの木材の断面が黄色くなっている様子ですが、これもウルシオールの酸化重合による可能性があります。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

水田を乾田にすることでメタン発生は抑えられますが、鉄の溶脱が減り、下流の生態系や生物ポンプへの影響が懸念されます。水田は腐植蓄積によってメタン抑制と減肥を両立できるため、安易な乾田化ではなく、水田の特性を活かした持続可能な農業が重要です。また、畑作における過剰な石灰施用も、土壌劣化や温室効果ガス排出増加につながるため、土壌分析に基づいた適切な施肥が求められます。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

筆者は、稲刈り後に耕起せずにレンゲを直接播種する田が増えていることを好意的に見ています。収穫機の重みで土が固くてもレンゲは旺盛に育ち、稲のひこばえと共存することで立体的な構造が生まれていることを観察しました。

一方で、土壌への有機物供給が少ないため、根よりも葉の成長が優勢になっている可能性を指摘しています。しかし、耕起を減らすことで燃料使用量と二酸化炭素排出量を削減できるメリットを重視し、レンゲ鋤き込み時の有機物固定が重要だと結論づけています。

さらに、関連する記事では、中干しを行わない稲作が利益率向上に繋がるという筆者の考えが示されています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

タンパク質は20種類のアミノ酸が結合してできており、その並び順で機能が決まります。活性酸素によるタンパク質の酸化は、特定のアミノ酸で起こりやすく、タンパク質の機能損失につながります。例えば、アルギニンは酸化によって塩基性を失い、タンパク質の構造や機能に影響を与えます。他のアミノ酸、メチオニンやリシンも酸化されやすいです。タンパク質は体を構成するだけでなく、酵素など生理反応にも関与するため、酸化による機能損失は深刻な問題を引き起こす可能性があります。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

茶殻やコーヒー滓に含まれる鉄イオンを利用し、廃水を浄化するフェントン反応の触媒として活用する研究が行われています。フェントン反応は過酸化水素と鉄イオンを用いて、難分解性の有機物を分解する強力な酸化反応です。従来、鉄イオンは反応後に沈殿し再利用が困難でしたが、本研究では茶殻やコーヒー滓が鉄イオンを保持し、繰り返し使用可能な触媒として機能することが確認されました。この技術により、安価で環境に優しい廃水処理が可能となり、資源の有効活用にも貢献すると期待されています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

この記事は、家畜糞の熟成について、特に鉄触媒処理による促進の可能性を考察しています。

まず、熟成の指標として、水分の減少と臭いの変化(スカトール臭やアンモニア臭から火薬臭へ)を挙げ、火薬臭の成分である硝石の生成過程に触れています。

硝石は、糞中のアンモニアが硝化作用で硝酸に酸化され、カリウムと反応して生成されます。この過程でアンモニア臭は消失します。

鉄の触媒作用については、まだ言及されていません。記事は、水分減少のメカニズムに関する考察に入る前に締めくくられています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

疲労は、アミノ酸不足、ウイルス感染、酸化ストレス、小胞体ストレスなど、さまざまなストレス因子が引き起こす統合的ストレス応答に関与しています。

アミノ酸不足は、酵素に必要なタンパク質の合成が妨げられることで疲労を引き起こします。甘いものを過剰摂取すると、体内の総アミノ酸量に対する糖質の割合が高くなり、疲労につながる可能性があります。

高タンパク質で生産性の高いダイズは、アミノ酸不足による疲労対策に有効です。ダイズの脱脂粉末や大豆肉は、タンパク質を豊富に含み、疲労回復に役立てることができます。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

「疲労とはなにか」では、疲労を細胞機能の障害と定義し、疲労感と区別しています。eIF2αのリン酸化が疲労に関連し、米ぬかに含まれるγ-オリザノールがeIF2αの脱リン酸化を促進し、心臓の炎症を抑制することが示されています。

ただし、米ぬかの摂取による疲労回復効果は限定的です。本書では、疲労に対する特効薬はなく、疲労の仕組みを理解することが重要だと述べています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

今回の記事では、ナシとリンゴの栄養成分比較において、リンゴに含まれるプロシアニジンがナシにはほとんどない可能性について論じています。ナシのポリフェノールはアルブチン、クロロゲン酸、カフェ酸で構成され、抗酸化作用やメラノサイド合成阻害作用を示すものの、プロシアニジンの有無は不明です。プロシアニジンは腸内環境改善効果などが期待されるため、もしナシに含まれていなければ、リンゴとの栄養価の差が生じると考えられます。今後は、ナシにおけるプロシアニジンの存在有無や、他の注目すべき栄養素について調査を進める必要があると結論付けています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

プロテインバーにEルチンを配合する目的は、運動後の疲労回復促進と抗酸化作用の付与です。

Eルチンはポリフェノールの一種で、ビタミンCの働きを助けることでコラーゲンの生成を促進し、血管や皮膚の健康維持に役立ちます。運動によって発生する活性酸素を除去する抗酸化作用も期待できます。

これらの効果から、Eルチンは運動後の疲労回復を早め、健康的な身体づくりをサポートする成分としてプロテインバーに配合されています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

オレンジジュースとみかんジュース、カロテノイド摂取の観点からどちらが良いか。人間はルテインやβ-クリプトキサンチンなど特定のカロテノイドしか吸収できない。β-クリプトキサンチンはみかんに多く含まれる一方、オレンジに多いビオラキサンチンは吸収されにくい。よってカロテノイド摂取にはみかんジュースの方が効果的と言える。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

常緑樹であるシラカシの落ち葉に黄色い色素が残ることから、常緑樹の落葉にはカロテノイドの分解は必須ではない可能性と、常緑樹の落葉メカニズムへの疑問が生じます。

常緑樹のクスノキは、日当たりの良い場所では葉が1年で半数落葉するそうです。これは、光合成時に発生する活性酸素による葉の老化が原因と考えられます。

活性酸素は細胞にダメージを与えるため、過剰に発生すると葉の老化を早めます。活性酸素がエチレン合成を誘導し、落葉を促進している可能性も考えられます。

今後の猛暑日増加に伴い、植物の酸化ストレスへの理解は重要性を増すと考えられます。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

魚類は、タウリンを豊富に含むため、魚粉は優れた肥料となります。しかし、魚粉の需要増加は乱獲につながり、環境問題となっています。タウリンは魚類の体内での浸透圧調節、神経伝達、抗酸化作用などに重要な役割を果たしています。魚類の中でもブルーギルは特にタウリン合成能力が高く、そのメカニズムの解明は、魚粉に頼らない持続可能な養殖や、タウリンの栄養学的価値の理解に役立つと考えられています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

東京農工大学の研究で、木材由来のバイオマス廃棄物「硫酸リグニン」が植物成長促進効果を持つ可能性が示されました。これは、硫酸リグニンを水溶化処理すると、アルカリ性土壌で問題となる鉄欠乏を解消する効果があるためです。硫酸リグニンは土壌投入による環境影響が懸念されますが、土壌中の硫黄化合物の動態や腐植酸への変換によるリン酸固定への影響など、更なる研究が必要です。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

土壌中でタウリンを資化する微生物は存在するのか?調査の結果、硫黄還元細菌などがタウリンを利用している可能性が示唆されました。タウリンはタウリンデヒドロゲナーゼやタウリンジオキシゲナーゼといった酵素によって酸化され、最終的に硫化水素に変換される経路が考えられます。これらの酵素を持つ細菌の存在は、土壌中でのタウリン分解を示唆しており、更なる研究が期待されます。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

腐植土における銅管腐食は軽微であるため、腐植質肥料による土壌改良が施された場所では塩化カリの影響は無視できる可能性があります。一般土壌に分類される腐植土は、土壌腐食速度が小さく、銅管への影響は限定的です。腐植質肥料が土壌環境に与える影響は、塩化カリの腐食作用を抑制する可能性があります。ただし、土壌環境や肥料の使用状況は多岐にわたるため、腐食リスクを完全に排除するには、個別の状況に応じた評価が必要です。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

田の酸化還元電位に関する記事は、土壌中の鉄分の状態から、田んぼの土が酸化的か還元的かを判断する方法を解説しています。

健康な土壌は還元状態ですが、酸化的になると稲の生育に悪影響が出ます。酸化的かどうかの指標として、土中の鉄分の状態を観察します。

還元状態の土壌では鉄分は水溶性の2価鉄として存在し、土の色は灰色や青灰色になります。一方、酸化的になると鉄分は水に溶けにくい3価鉄になり、土の色は赤褐色や黄色っぽくなります。

記事では、これらの色の変化を写真で比較し、土壌の状態を診断する方法を紹介しています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

橘本神社の向かいの川原には、緑色の結晶片岩が多く見られる。しかし、近づいてみると薄茶色の結晶片岩も存在する。これは砂岩が変成作用を受けた砂岩片岩の可能性がある。濃い茶色の部分は、鉄の酸化または緑泥石の風化が考えられる。ルーペを使ってさらに詳しく観察することで、その正体に迫ることができるだろう。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

枕状溶岩を見るため、大阪府高槻市にある本山寺を訪れた。本山寺は、安山岩でできた山中に位置している。周辺の地層は、古生代ペルム紀に海底火山活動でできた「超丹波帯」の一部と考えられている。境内で観察できる岩石は、緑色片岩に変質した安山岩で、その中に枕状溶岩が見られる。枕状溶岩は、水中に噴出した溶岩が急速に冷やされて固まった際にできる特徴的な形状をしている。本山寺の枕状溶岩は、かつてこの地が海底火山の活動する場所だったことを示す貴重な証拠である。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

水田は、水温上昇や酸素不足により魚にとって過酷な環境です。ドジョウは、粘液による皮膚呼吸や腸呼吸でこの環境に適応しています。しかし、オタマジャクシも中干し無しの高温・低酸素状態の田で見られます。彼らは魚ほど酸素を必要としないのか、あるいは既に肺呼吸に移行しているのか、疑問が残ります。水田の生物の適応能力は、まだまだ未知の部分が多いようです。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

著者は、猛暑日が稲作に与える影響を懸念し、サーモグラフィカメラを用いて中干し無しの田と中干しを行った田の水温を比較しました。

結果は、中干し無しの田では水温が36℃前後と高く、田全体に高温の水が行き渡っている可能性が示唆されました。一方、中干しを行った田では、端は高温でも中心部は遮光により想定より気温が低いかもしれないと考察しています。

これは、中干し無しの田では水による熱伝導で高温が全体に広がりやすく、中干しを行った田では水がない分、遮光の影響を受けやすいことを示唆しています。

著者は、今回の結果から、中干し有無と株への影響について更に考察を深めたいと考えています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

汚泥肥料に含まれる可能性のある有害金属カドミウムについて、イネへの影響を中心に解説しています。イネは根から吸収したカドミウムをクエン酸などと結合して運び、各組織に蓄積します。この蓄積には、金属と結合するタンパク質であるメタロチオネインが関わっています。メタロチオネインはカドミウム以外にも、亜鉛や銅などの金属とも結合します。植物の種類によってメタロチオネインの働きは異なり、カドミウム耐性に差がある可能性があります。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

ミカンの花芽形成は、ジベレリンとオーキシンのバランスに影響され、乾燥ストレスが大きく関与している。花芽形成率の低い枝や強乾燥樹ではジベレリンが多くオーキシンが少ない傾向があり、逆に高い枝や弱乾燥樹ではジベレリンが少なくオーキシンが多い。つまり、前年の乾燥ストレスが、翌年の花芽形成に影響を与える。5月頃の開花時期には乾燥ストレスは弱まっているため、前年の影響が大きくなると考えられる。

一方、稲作におけるカリウム施肥削減は、二酸化炭素排出量削減に貢献する。これは、カリウム肥料生産時のエネルギー消費や、土壌からの亜酸化窒素排出を抑制するためである。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

ミカンの花芽形成は冬期のジベレリン処理で抑制されるが、その理由は花芽分化にある。花芽分化は冬期に起こり、枝に蓄積されたデンプン量に影響される。ジベレリンは栄養成長を促進しデンプン消費を促すため、結果的に花芽分化を抑制すると考えられる。一方、7~9月の乾燥ストレスはデンプン蓄積を促し花芽分化を増加させる。つまり、土壌の保水性改善による乾燥ストレスの軽減は、ジベレリン同様、花芽形成抑制につながる可能性がある。しかし、ミカンの栽培地では肥料運搬や土壌改良が難しいのが現状である。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

ミカンの薄皮についている筋状の部分「アルベド」には、抗酸化作用のあるフラボノイドや、GABA、グルタミンといった成分が豊富に含まれています。これらの成分は、ミカンを搾汁してジュースにすると大幅に減少してしまいます。アルベドは苦味がありますが、健康のために残さず食べることをおすすめします。フラボノイドは体に良い影響を与える成分なので、積極的に摂取しましょう。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

筆者は、中干しなし+レンゲ栽培をしている田んぼでジャンボタニシが減った可能性を考察しています。 ポイントは、土壌中の鉄分の酸化還元です。

①レンゲにより土壌中の有機物が増加

②春に土壌表面が急速に褐色化したことから、鉄分が酸化

③その後、潅水により鉄分が還元され土壌中に蓄積

この還元された鉄をジャンボタニシが摂取することで、農薬と同様の効果が生まれたと推測しています。そして、タンニン鉄が有効なのではないかと結論付けています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

中干し無しの稲作に取り組む農家の米が、品質検査で最高評価を得た事例を紹介しています。

この農家は、土壌改良、レンゲ栽培、中干し無しに加え、減肥にも取り組んでおり、収量が多いだけでなく、品質も高い米を生産しています。

記事では、この品質向上の要因として、

1. **初期生育段階での発根促進**

2. **猛暑日における水張りによる高温障害回避**

3. **川からのミネラル供給量の増加**

の3点を挙げ、土壌の物理性改善とガス交換能向上による重要性を指摘しています。

さらに、中干し無しの稲作は、水管理コストや農薬散布の削減、夏季の気温上昇抑制にも繋がり、環境にも優しい持続可能な農業を実現するとしています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

プロテインバーにEルチンを配合する目的は、筋肉量の増加を促進するためです。Eルチンは、酵素処理によって吸収率を高めたルチンのことです。ルチンはポリフェノールの一種で、活性酸素を除去する効果があります。

Eルチンを摂取すると、運動時の過剰な酸化ストレスを軽減し、筋疲労を抑えることで、筋肉量の増加を助ける可能性があります。

ただし、Eルチンによる筋肉増加のメカニズムはまだ完全には解明されていません。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

牛糞で土作りすると、窒素過多、未分解有機物によるガス害、リン酸過剰、カリウム欠乏、雑草種子混入、塩類集積、病害虫リスクなどの弊害が生じることがあります。特に完熟堆肥でない場合、窒素過多による生育障害や、未分解有機物が分解時にガスを発生させ根を傷つけることが問題となります。また、リン酸過剰やカリウム欠乏を引き起こす可能性もあり、適切な施肥計画が必要です。さらに、雑草種子や病害虫のリスクも高まるため、注意が必要です。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

土壌中の有機態リン酸は植物が利用しにくい形態ですが、鉄粉を施用することで、鉄酸化細菌の働きが活性化し、有機態リン酸を分解・可溶化する効果が期待できます。

鉄酸化細菌は、鉄を酸化させる過程で有機物を分解し、その際にリン酸を可溶化する酵素を分泌します。これにより、植物が吸収しやすい形態のリン酸が増加し、土壌のリン酸供給力が向上します。

ただし、鉄粉の種類や土壌条件によって効果は異なり、過剰な鉄は植物に悪影響を与える可能性もあるため、注意が必要です。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

鉄の炭素量は、鉄の強度と硬さを決める重要な要素です。炭素量が多いほど硬くなりますが、しなやかさは失われます。

古代の鉄器製造では、鉄鉱石を木炭で熱して銑鉄を作っていました。この過程で木炭の炭素が鉄に混入し、炭素量が増加します。

その後、不純物を取り除きながら炭素量を調整することで、用途に合わせた鉄製品が作られます。

ところで、砂浜の黒い砂は磁鉄鉱が由来です。古代の人々は、このような鉄資源が豊富な場所にも集落を形成していたのでしょうか?

/** Geminiが自動生成した概要 **/

レンゲ米の田んぼの土表面でみられる褐色化は、鉄の酸化による可能性があります。もしそうであれば、土壌中の酸化鉄の増加により、窒素固定が促進され、稲の倒伏や温室効果ガス発生の可能性が高まるため、肥料を抑えた方が良いでしょう。食料安全保障の観点からも、肥料に頼らない稲作は重要であり、米の消費拡大も同時に考える必要があります。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

仁多米の生産地である奥出雲町は、花崗岩が多く、特に鬼の舌振に見られる粗粒黒雲母花崗岩は風化しやすく、鉄分を多く含んでいます。この鉄分が川を赤く染め、水田にミネラルを供給している可能性があります。さらに、土壌中の黒雲母も風化によってバーミキュライトを生成し、稲作に良い影響を与えていると考えられます。これらの要素が、仁多米の高品質に寄与していると考えられ、他の地域での稲作のヒントになる可能性があります。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

出雲神話に登場するヤマタノオロチ退治で赤く染まった斐伊川は、上流から流れ込む大量の砂鉄が原因の可能性があります。砂鉄は酸化鉄を含み、川を赤く濁らせます。これは古代の出雲で鉄の採掘と鉄器製造が行われていた可能性を示唆しています。出雲は緑泥石、祭器の材料に加え、鉄資源にも恵まれた、古代の稲作にとって理想的な土地だったと言えるでしょう。ヤマタノオロチ退治は、こうした背景を反映した神話かもしれません。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

ラムネ菓子に含まれるブドウ糖の製造方法について解説しています。ブドウ糖は砂糖と比べて甘味が少ないものの、脳が速やかに利用できるという利点があります。植物は貯蔵時にブドウ糖をショ糖に変換するため、菓子にブドウ糖を配合するには工業的な処理が必要です。

ブドウ糖は、デンプンを酵素で分解することで製造されます。具体的には、黒麹菌から抽出されたグルコアミラーゼという酵素を用いた酵素液化法が用いられます。かつてはサツマイモのデンプンが原料として使用されていました。

この記事では、ブドウ糖の製造がバイオテクノロジーに基づいたものであることを紹介しています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

苦味や渋みの原因となるタンニンは、植物由来のポリフェノールの一種で、渋柿やお茶、コーヒー、ワインなどに含まれています。タンニンは、口の中で唾液中のタンパク質と結合し、凝固させることで渋みを感じさせます。

タンニンの効果としては、抗酸化作用、抗菌作用、消臭効果などがあり、健康に良いとされています。しかし、過剰に摂取すると、鉄分の吸収を阻害したり、便秘を引き起こす可能性があります。

タンニンは、お茶やワインの熟成にも関与しており、時間の経過とともに変化することで、味わいをまろやかにしたり、香りを複雑にしたりします。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

沖縄の土壌問題は、石灰過剰が深刻です。これを海水で解決できるか?海水にはマグネシウムやカリウムなど、土壌に必要な成分も含まれています。特にマグネシウムは石灰過剰土壌に不足しがちなので有効です。

海水から塩化ナトリウムだけを除去できれば、土壌改善に役立つ可能性があります。しかし、現状ではその技術は確立されていません。

現在研究が進んでいるのは、逆浸透膜と電気透析を組み合わせ、海水から水酸化マグネシウムを抽出する方法です。コスト面などを考慮しながら、実用化が期待されます。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

ポリフェノールは活性酸素の除去だけでなく、アレルギー反応への関与も注目されています。花粉症などのアレルギー反応を引き起こすヒスタミンを分泌する細胞「好塩基球」に対し、ポリフェノールは活性調整を行うことが分かっています。

具体的には、ポリフェノールの一種であるフラボノイド(ケルセチンやケンフェロールなど)が、好塩基球内でのヒスタミン分泌に関わるNFATやAP-1といったタンパク質の活性に影響を与えます。

健全な野菜にはこれらのポリフェノールが多く含まれるため、野菜の質の低下はアレルギーに大きな影響を与えている可能性があります。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

ブルーベリー由来のアントシアニンは、網膜の炎症を軽減し、光受容体であるロドプシンの減少を抑制する抗酸化作用があります。これらの効果により、目の健康を維持し、視力低下を防ぐことが示唆されています。

アントシアニンは植物が光ストレスから身を守るために合成するフラボノイドの一種です。過剰な光を吸収し、活性酸素の発生によるダメージを防ぐ働きがあります。

それゆえ、ブルーベリーのサプリメントの摂取は、現代社会における青色光による光ストレスに対抗し、目の機能を維持するのに役立つ可能性があります。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

この記事では、ブルーベリーに含まれるアントシアニンという成分が目に良いとされる理由について解説しています。ブルーベリーの販売サイトでは、アントシアニンが網膜にあるロドプシンの再合成を助けるという記述がありますが、具体的なメカニズムは不明です。

そこで、この記事ではまずアントシアニンについて詳しく解説し、それがアントシアニジンと呼ばれる色素に糖が結合した化合物であることを説明しています。そして、ブルーベリーの青色が眼球内で青色光を遮断する可能性について触れつつも、ロドプシンの再合成という点についてはまだ考察が必要だと述べています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

ルテインは、眼球の水晶体と黄斑に多く存在し、特に黄斑では青色光を吸収することで酸化ストレスから目を保護します。

黄斑は、水晶体を通過した光を元に色や形を認識する器官で、色彩を認識する錐体細胞が多く存在します。ルテインは、この錐体細胞の光によるストレスを軽減する役割を担っています。

スマホのブルーライトなどによる眼精疲労の緩和には有効ですが、視力回復効果は低いと考えられています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

本文は、冬に体に蓄積する老廃物の正体を突き止めようとする内容です。

冬は寒さ対策で脂肪を蓄え、血行が悪くなることから、筆者は「酸化された脂質」と「低温で損傷したミトコンドリア」を老廃物の候補としています。

しかし、アブラナ科の野菜に含まれるイソチオシアネートは活性酸素の発生を抑制するものであり、老廃物を直接除去するわけではありません。

結論として、老廃物の正体は明確にならず、本当に食で除去できるのか疑問が残ります。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

米ぬかに含まれるイノシトールは、神経細胞の浸透圧調整に関与し、治療薬としての活用が期待されています。米ぬかには、他にも生活習慣病に効果的な成分が豊富に含まれており、廃棄物としてではなく、有効活用する価値があります。稲作は収益性が低いとされていますが、低肥料での生産性や炭素の埋没能力、栄養価の高さなど、日本の農業問題を解決する可能性を秘めています。減反や転作ではなく、稲作を見直すべきです。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

米ぬかに含まれるγ-オリザノールは、イネが高温ストレス時に蓄積する化合物で、抗炎症作用や脂肪蓄積改善効果を持つ医薬品としても利用されています。オリザノールはフェルラ酸とステロールから構成され、特にフェルラ酸は米ぬかの重要なフェノール性化合物です。フェルラ酸の合成経路が解明されれば、稲作全体の安定化に繋がる可能性も秘めています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

こめ油には、スーパービタミンEであるトコトリエノールに加えて、フェルラ酸という抗酸化物質も含まれています。フェルラ酸は、脂質の自動酸化を抑制することで、食味の低下を防ぎ、動脈硬化やがんの予防にも効果が期待できます。ただし、酵母の作用によってフェルラ酸が分解されると、オフフレーバーの原因となるため、醸造の際には注意が必要です。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

こめ油にはスーパービタミンEと呼ばれる「トコトリエノール」が豊富に含まれています。トコトリエノールは一般的なビタミンE(トコフェロール)と比べて抗酸化作用が40〜60倍高く、こめ油が酸化しにくい理由の一つと考えられています。また、抗がん作用や動脈硬化の改善効果も期待されています。トコトリエノールはこめ油やパーム油など限られた油にしか含まれていない貴重な栄養素です。国内の米消費量が減少している現状は、この貴重な栄養素を摂取する機会を失っていると言えるでしょう。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

疲労感緩和に効果的な成分として、ヒスチジンから合成されるイミダペプチドが注目されています。疲労の原因となる活性酸素を除去する抗酸化作用を持つためです。

イミダペプチドの一種であるカルノシンは、ヒスチジンとβ-アラニンからなります。摂取後、体内で分解され必要な組織で再合成されます。

ヒスチジン、β-アラニン共に脳関門を通過するため、脳内の活性酸素除去に効果を発揮すると考えられます。イミダペプチドは鳥類の胸肉に多く含まれています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

ゴマ油は、オレイン酸と必須脂肪酸のリノール酸を多く含む一方、必須脂肪酸のα-リノレン酸が少ない点が特徴です。α-リノレン酸不足が懸念されるものの、酸化しにくく風味が長持ちするため、食材として使いやすい油といえます。ゴマ油の風味を保つ立役者は、抗酸化作用を持つゴマリグナン(セサミン、セサモリンなど)です。これらの成分のおかげで、ゴマ油は長期間保存しても味が落ちにくく、良質な食用油として重宝されています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

LDLコレステロールは、肝臓で作られ末梢組織にコレステロールを運ぶ役割を持つため、過剰になると動脈硬化のリスクを高めます。しかし、LDLコレステロール自体が動脈硬化を引き起こすわけではありません。血管壁に蓄積したコレステロールが活性酸素によって酸化し、過酸化脂質に変化することで動脈硬化を引き起こします。そのため、抗酸化作用を持つカロテノイド、ポリフェノールなどを摂取することが重要です。お茶に含まれるカテキンも抗酸化作用があり、風邪予防だけでなく動脈硬化予防にも効果が期待できます。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

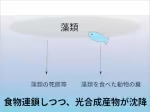

青魚にはDHAが豊富というイメージがありますが、実は他の海産物と比べても、DHA含有量が多いわけではありません。DHA含有量は季節によって大きく変動し、これは青魚が食べる餌に影響を受けているためです。青魚自身はDHAを合成する能力は低く、食物連鎖の下位にいるプランクトンや微細藻類がDHAを合成しています。そのため、DHAを効率的に摂取するには、これらの藻類を直接摂取する方法も有効です。実際、微細藻類からDHAを抽出して商品化が進められています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

食用油の酸化は「自動酸化」と呼ばれ、不飽和脂肪酸中の二重結合間にある水素原子が起点となります。熱や光の影響で水素がラジカル化し、酸素と反応して不安定な過酸化脂質(ヒドロペルオキシド)が生成されます。これが分解され、悪臭の原因物質である低級アルコール、アルデヒド、ケトンが生じます。これが「オフフレーバー」です。二重結合が多いほど酸化しやすく、オレイン酸よりもリノール酸、リノール酸よりもα-リノレン酸が酸化しやすいです。体内でも同様の酸化反応が起こり、脂質ラジカルは癌などの疾患に関与している可能性が研究されています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

野菜の美味しさは、人間にとって必須脂肪酸であるリノール酸とα-リノレン酸の摂取と関係している可能性があります。野菜は、組織が損傷した際にこれらの脂肪酸からジャスモン酸や緑の香り成分(GLV)を合成します。これらの物質は、害虫からの防御やストレス耐性に貢献します。つまり、美味しく感じる野菜は、これらの防御機構が活発に働いているため、より多くの必須脂肪酸を含んでいる可能性があり、健康効果も高いと考えられます。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

脂肪動員とは、糖が枯渇した際に、エネルギー源として脂肪が利用され始める現象です。具体的には、中性脂肪であるトリアシルグリセロールから脂肪酸が切り離され、エネルギーを生み出す過程を指します。切り離されたグリセロールは解糖系に、脂肪酸はβ酸化を経てアセチルCoAに変換されます。アセチルCoAはクエン酸回路で利用され、大量のATPを産生します。脂肪動員には補酵素A(CoA)が重要な役割を果たします。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

ゴマの健康効果でよく聞く「良質な脂肪酸」について理解を深めるための導入部分です。

脂肪酸は炭素鎖からなる有機酸で、二重結合の有無で飽和・不飽和に分類されます。ゴマに含まれるリノール酸は必須脂肪酸である不飽和脂肪酸の一種です。

必須脂肪酸は体内で生成できないため、不足すると健康に悪影響があります。高カロリーのイメージだけで脂肪を捉えるべきではないことを示唆しています。

今回は脂肪酸と脂肪の違い、リノール酸の働きについて、詳しく解説していきます。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

植物は、水中生活から陸上生活に移行する際に、過剰な光エネルギーへの対策として様々な進化を遂げました。その一つが、光合成の補助色素であるカロテノイドの獲得です。カロテノイドは、強光下で発生する活性酸素から植物自身を守る役割を担っています。水中は光が届きにくいため、水中生活を送っていた祖先は、光合成に必要な光エネルギーを得ることに苦労していました。しかし、陸上進出に伴い光が豊富に得られるようになると、今度は過剰な光エネルギーが細胞に損傷を与えるという問題が生じました。そこで、植物はカロテノイドを進化させることで、過剰な光エネルギーを吸収し、熱エネルギーに変換することで無害化することを可能にしました。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

腎臓は、体内で生成された二酸化炭素を原料に、重炭酸イオンを産生し、血液のpHを緩衝する重要な役割を担っています。

具体的には、腎臓の集合管において、二酸化炭素は炭酸脱水酵素によって炭酸に変化し、さらに非酵素的に重炭酸イオンと水素イオンに分解されます。これらのイオンは膜タンパク質によって排出され、重炭酸イオンは血液中に戻りpHを調整します。

この酸排出は、体内の酸負荷、酸・塩基平衡、アルドステロンなどのホルモンによって調節されています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

無酸素運動では、乳酸が筋肉に溜まりpHが低下することで疲労が生じます。しかし、筋肉細胞は乳酸を血液中に排出することで、ある程度の緩衝作用を働かせています。

血液中の重炭酸イオン(HCO3-)も、乳酸によるpH低下を抑制する緩衝作用を持つことが分かりました。筑波大学の研究によると、400m走では、レース後半まで重炭酸緩衝能力を維持できた選手ほど、速度維持が可能だったそうです。

重炭酸イオンは腎臓で生成されます。腎臓は老廃物処理を担う臓器ですが、同時に運動持久力を左右する重要な役割も担っていると言えるでしょう。体内での老廃物処理能力の向上は、運動パフォーマンスの向上に繋がる可能性を示唆しています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

ABC粉末消化器の主成分であるリン酸第二アンモニウムは、熱分解によってリン酸とアンモニアガスを発生します。アンモニアガスは燃焼に必要なOH基と反応し、燃焼連鎖反応を抑制することで消火します。リン酸第二アンモニウムは酸素を吸収するわけではなく、肥料として使用しても土壌中の酸素量を減らす心配はありません。リン酸第二アンモニウムの消火作用は、主に燃焼の化学反応を阻害する「抑制作用」によるものです。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

大浦牛蒡は太いため空洞ができやすくても品質に影響が出にくく、貯蔵性も高い。空洞の原因は収穫の遅れと、乾燥後の長雨による急激な成長である。深い作土層に腐植を定着させることで、乾燥状態を回避し空洞化を抑制できる。腐植は二酸化炭素を固定するため、環境問題にも貢献できる。大浦牛蒡は肥料、社会保険、環境問題など多岐にわたり可能性を秘めており、今後の社会において重要な作物となるだろう。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

腸管上皮細胞の糖鎖は、そこに常駐する腸内細菌叢の組成に影響を与えます。母乳栄養児では、母乳オリゴ糖がビフィズス菌の増殖を促し、腸内環境を整えます。離乳後、多様な糖鎖を発現するようになり、複雑な腸内細菌叢が形成されます。腸内細菌叢は、宿主の免疫系や代謝、神経系にも影響を与え、健康維持に重要な役割を果たします。糖鎖と腸内細菌叢の相互作用は、宿主の健康に深く関わっています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

フィチン酸は、活性酸素そのものを除去するのではなく、活性酸素を発生させるヒドロキシラジカルの生成を抑えることで抗酸化作用を示します。 具体的には、フィチン酸が金属イオンとキレート結合することで、ヒドロキシラジカルの生成原因となるフェントン反応を抑制します。土壌中では、微生物によってフィチン酸から金属イオンが遊離することで、活性酸素が発生し、腐植の形成に寄与すると考えられます。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

米ぬか土壌還元消毒は有機態リン酸であるフィチン酸を大量に投入するため、土壌への影響が懸念されます。米ぬか1〜2トン/反の投入で、フィチン酸は85〜170kg/反も供給されます。これはトマトのリン酸施肥量の数倍に相当し、過剰なリン酸は亜鉛などの微量要素の吸収を阻害し、土壌劣化を招く可能性があります。特に土壌鉱物の劣化が進んだハウス栽培では深刻な問題となり得ます。有機態リン酸の蓄積と土壌鉱物の状態には注意が必要です。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

土壌中の難分解性有機態リン酸であるフィチン酸が過剰に蓄積すると、植物はリン酸を吸収しにくくなる問題がある。解決策として、フィチン酸を分解するコウジカビなどの微生物の働きを活性化させる方法が有効だ。具体的には、腐植質を投入して土壌環境を改善し、ヒマワリなどの緑肥を栽培する。さらに、米ぬかなどのリン酸豊富な有機物施用時は、無機リン酸の施用を控えるべきである。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

シロザは、収穫後に畑で繁茂する強害雑草です。高い繁殖力と成長速度を持ち、土壌の養分を奪い尽くすため、放置すると次作に悪影響を及ぼします。しかし、シロザは土壌中のリン酸を吸収しやすく、刈り取って土に混ぜることで緑肥として活用できます。さらに、シュウ酸を蓄積する性質があるため、土壌中の難溶性リン酸を可溶化し、他の植物が利用しやすい形に変える効果も期待できます。シロザは厄介な雑草としての一面だけでなく、土壌改良の潜在力も秘めているのです。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

リン鉱石の枯渇が懸念される中、下水処理場の消化汚泥からリンを回収する技術が注目されています。消化汚泥とは、下水を処理する過程で発生する有機物をメタン菌によって分解した後のアルカリ性の汚泥です。

この消化汚泥に硫酸やクエン酸などの酸を加えることで、リン酸を溶解させて回収します。しかし、強酸である硫酸は施設の腐食や重金属の溶出が懸念され、クエン酸は有機物負荷による水質汚染の可能性があります。

消化処理自体もメタン発生による温室効果の問題を抱えているため、リン回収だけでなく、汚泥肥料としての活用など、包括的な解決策が求められています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

稲作では地力の向上が重要ですが、そのためには土壌生物の栄養不足を解消する必要があります。土壌生物は植物が吸収できない形態の栄養分を分解し、吸収可能な形に変える役割を担っています。土壌中の有機物が不足すると土壌生物の栄養が不足し、結果として植物の生育にも悪影響が出ます。BMようりんはリン酸だけでなく、微量要素やケイ酸も含むため、土壌改良材としての役割も果たします。腐植と併用することで土壌の物理性・化学性が向上し、土壌生物の活性化、ひいては地力向上につながります。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

畑作後に水田を作ると、リン酸が減少する理由は、水田の還元環境にあります。

通常、土壌中のリン酸は鉄と結合し、水に溶けにくいFePO₄の形で存在します。しかし、水田の酸素が少ない環境では、鉄が還元されFe²⁺となるため、リン酸との結合が弱まり、水に溶けやすい形に変化します。

また、カルシウムと結合したリン酸も比較的溶けやすく、水田環境では自然と減少します。これらの要素が重なり、畑作後の水田でリン酸が減少すると考えられています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

田んぼの土壌の物理性が改善すると、腐植やヤシャブシ由来のポリフェノールが増加し、硫酸よりも還元されやすい状態になるため、硫化水素の発生が抑制されると考えられます。

ポリフェノールは、重合するとタンニンや腐植物質を形成し、土壌中で分解される際にカテキンなどの還元力の高い物質を生成する可能性があります。

また、土壌の物理性改善は、稲の根の成長を促進し、鉄の酸化や硫酸の吸収を促す効果も期待できます。これらの要因が複合的に作用することで、土壌中の酸化還元電位が変化し、硫化水素の発生が抑制されると考えられています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

水田では、酸素不足のため土壌が還元状態になりやすく、硫化水素が発生しやすくなります。土壌中の物質は、還元されやすい順に、硝酸イオン、マンガン、鉄、硫酸イオン、二酸化炭素と還元されます。

鉄は硫酸イオンより還元されやすいので、鉄が存在すれば硫化水素の発生は抑えられます。つまり、土壌に鉄を供給したり、鉄の酸化還元をコントロールすることが重要になります。

土壌の物理性を改善することで、硫化水素やメタンの発生を抑制できる可能性があり、そのメカニズムについて、今後の記事で解説していく予定です。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

ネギの連作障害解消のために稲作を挟む方法の効果が疑問視されています。原因は、家畜糞の多用などで土壌が老朽化し、ガス発生が問題となっている可能性があります。解決策として、稲作前に腐葉土を鋤き込み、土壌の物理性を改善することが有効と考えられます。物理性改善は稲作中でも可能であり、土壌環境の改善に役立ちます。ただし、稲作に悪影響が出ないように、時期に注意する必要があります。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

日本の稲作は大規模化が進んでいるが、地力維持の負担増加が懸念される。大規模農家にとって、冬期の労働集約的な地力向上策は現実的ではない。そこで、簡易的な土壌物理性改善方法の確立が急務となっている。解決策の一つとして、ヤシャブシの葉のようなタンニン豊富な有機物資材の活用が挙げられる。この方法は、大規模化に対応しながら、土壌の物理性を向上させる可能性を秘めている。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

「台風に負けない」という根性論的な農業発信は、ESG投資が注目される現代においては効果が薄い。台風被害軽減と温室効果ガス削減を結びつけ、「土壌改良による品質向上と環境貢献」をアピールすべき。農業はIR活動の宝庫であり、サプライチェーン全体のCO2排出量削減は企業の利益にも繋がる。土壌環境向上はCO2削減に大きく貢献するため、農業のESG投資価値は高い。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

この記事は、トンボの色素に関する研究から、戦前に赤トンボが漢方薬として使われていたという興味深い事実を紹介しています。

赤トンボの色素キサントマチンは、還元されると赤色を呈します。還元剤にはビタミンCなどが有効で、実際にトンボの漢方薬は風邪薬としての効果が期待できます。

記事では、この発見が、意外なところから生活に役立つ知見の蓄積につながる好例だと締めくくられています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

アキアカネのオスが赤くなるのは、体内の抗酸化物質によって色素が変化するためです。酸化型のキサントマチンはオレンジ色ですが、還元型になると赤くなります。アキアカネのオスは成熟すると抗酸化物質が増加し、体が赤くなります。これは、婚姻色としての役割や、強い日差しから身を守るための適応と考えられています。温暖化の影響で未成熟な段階で抗酸化物質が十分に蓄積できないと、産卵期に体が赤くならない可能性も考えられます。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

アキアカネは暑さに弱く、夏の暑さを避けるため高地に移動する習性を持つ。近年の猛暑により、移動途中に命を落とす個体が増加している可能性が示唆されている。さらに、産卵のために秋に水田に戻ってくる際に、農薬の影響を受ける可能性も懸念される。一方、ヤゴの生育環境は都市部でも特別な場所である必要はなく、個体数減少の要因としては、猛暑の影響が大きいと考えられる。アキアカネの生態は、稲作における農薬の使用や気候変動の影響など、様々な要素と複雑に絡み合っている。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

レタス収穫後の畝をそのまま活用し、マルチも剥がさずにサツマイモを栽培すると高品質なものができるという話。レタスは肥料が少なくても育ち、梅雨前に収穫が終わるため、肥料をあまり必要とせず、梅雨時の植え付けに適したサツマイモとの相性は抜群。

疑問点は、カリウム豊富とされるサツマイモが、肥料を抑えた場合どこからカリウムを得るのかということ。著者は、レタスが土壌中のカリウムを吸収しやすい形に変えているのではないかと推測。レタスの原種であるトゲチシャは、舗装道路の隙間でも育つほど土壌の金属系養分を吸収する力が強いと考えられるため。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

枝豆はダイズよりもカリウムやカロテノイドを多く含み、土壌からの養分持ち出しが多い可能性がある。ダイズ栽培では土壌の物理性を高めるためサブソイラがよく使われるが、金属系養分の損失が懸念される。特に家畜糞による土作りは金属系要素の酸化を加速させ、土壌劣化につながる可能性がある。枝豆は栄養価が高く、猛暑日が増える中で重要な食材となる可能性がある一方、土壌劣化による品質低下が懸念される。持続可能な枝豆栽培には、土壌への負荷を軽減する対策が不可欠である。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

猛暑で道端の草がぐったりしている様子から、植物は気孔を閉じ、根からの給水を抑えることで暑さに対応しているという考察が述べられています。これは、動物の疲労とは異なる現象です。筆者は、このような科学的な思考ができているうちは、自身の暑さ対策も万全と考えられると安心しています。

一方で、年々増加する猛暑日への危機感も示されています。猛暑は稲作への影響も大きく、地球温暖化対策の重要性が改めて強調されています。関連する記事では、台風の脅威や、二酸化炭素削減に向けた腐植の役割についても論じられています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

この記事は、飼料用トウモロコシ栽培における家畜糞利用の長期的なリスクを論じています。筆者は、家畜糞の多用は初期には土壌を豊かにする一方、10年程でマンガン欠乏を引き起こし、収量低下を招くと指摘します。原因は、糞中の硝酸態窒素による土壌酸化の影響です。解決策として、稲作による土壌洗浄を提案します。水田への入水は、過剰な硝酸態窒素の除去と微量要素の供給を促し、土壌環境を改善します。このように、伝統的な稲作と組み合わせることで、持続可能な飼料用トウモロコシ栽培が可能になると結論づけています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

今年の猛暑日は早く訪れ、中干し中の稲に高温障害をもたらしている可能性があります。中干し中に猛暑日が重なると、土壌の乾燥とひび割れが起き、根にダメージを与えてしまうからです。根が傷むとカリウムやマグネシウム、亜鉛の吸収量が減り、稲は養分を葉から他の部位へ転流させようとします。これが、葉の脱色や養分転流の活発化という形で現れます。根へのダメージは収穫量や病虫害抵抗性にも影響するため、猛暑と中干しの関係には注意が必要です。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

日本の農業は肥料不足が深刻化しているが、土壌改善により改善の余地は大きい。土壌劣化により保肥力が低下し、必要以上の施肥が必要となっている現状がある。土壌分析を活用し、リン酸やカリウムの使用量を見直すべきである。窒素は土壌微生物による窒素固定で賄える可能性がある。日本の豊かな水資源を活用した土壌改善は、肥料使用量削減の鍵となる。慣習的な栽培から脱却し、土壌と肥料に関する知識をアップデートすることで、省力化と生産性向上を実現できる。今こそ、日本の農業の転換期と言えるだろう。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

著者は、水不足の解決策として森林の保水力に着目し、特に「消失保水力」について解説しています。消失保水力とは、森林の木が蒸散によって水を大気に還元する機能を指します。成長の早いスギやヒノキは、成長のために多くの水を必要とし、活発な蒸散によって水を大気に放出するため、川への水量減少につながる可能性があります。ただし、水不足への影響は単純ではなく、更なる考察が必要であると締めくくっています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

日本全国の水田の腐植量を1%増やすと、どれだけの二酸化炭素削減になるかを試算した。腐植1%アップで1反あたり1トンの炭素が固定されると仮定し、全国の水田面積236万ヘクタールに当てはめると、約2300万トンの二酸化炭素削減となる。腐植増加は肥料や農薬の使用量削減にも繋がり、製造・輸送・散布に伴う二酸化炭素排出削減も見込めるため、実際的影响は更に大きいと考えられる。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

養液栽培で養液交換を減らすには、根から分泌される物質の影響を抑制する必要がある。根からは二酸化炭素、剥離した細胞、粘液質、有機酸、フラボノイド、無機イオンなどが分泌される。これらの物質が養液中に蓄積されると、溶存酸素の低下や鉄の沈殿などを引き起こし、根腐れのリスクを高める可能性がある。養液交換を減らすには、これらの分泌物の影響を最小限に抑える技術開発が求められる。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

人体では、鉄は主にヘモグロビンと酵素の構成に使われます。ヘモグロビンは赤血球に含まれ、酸素を全身に運搬する役割を担います。鉄不足になるとヘモグロビンの合成量が減り、酸素運搬能力が低下します。酸素を多く消費する脳への影響が顕著で、鉄不足の初期症状として頭がぼーっとすることが考えられます。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

植物性食品に多い非ヘム鉄は、主に鉄硫黄タンパクという形で存在します。これは光合成で重要な役割を果たすタンパク質で、鉄と硫黄(システイン由来)から構成されています。鉄硫黄タンパクは電子伝達体として機能し、光合成過程で水から得られた電子を他の器官に運搬します。非ヘム鉄はヘム鉄に比べて吸収率が低いですが、ビタミンCなどの還元剤と共に摂取することで吸収が促進されます。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

鉄鍋から溶け出した鉄分は、体内で活用できるのか?

結論は、活用できる。

鉄鍋から溶け出す鉄分は、サビ由来の酸化鉄(Fe3+)が多い。しかし、体内ではFe3+はトランスフェリンと結合して運搬され、Fe2+との平衡状態にあるため、ヘモグロビン合成などに必要なFe2+も自然に供給される。

つまり、鉄鍋から摂取した鉄分も、体内で有効に活用される。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

土壌診断における腐植の測定は、かつては土色や化学反応を利用した方法が主流でしたが、現在では乾式燃焼法が一般的になりつつあります。

乾式燃焼法では、土壌サンプルを高温で完全燃焼させ、発生した二酸化炭素量を測定することで、土壌中の炭素量を算出します。さらに、同時に発生する窒素量も測定することで、土壌の炭素と窒素の比率を把握することができます。

この方法は、従来の方法に比べて迅速かつ簡便であるため、多くの土壌分析機関で採用されています。ただし、測定には専用の装置が必要となるため、コストがかかる点がデメリットとして挙げられます。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

ナメクジ対策の農薬について、リン酸第二鉄を主成分とするものが有効であることがわかった。ナメクジは貝殻を失う過程で臓器が小型化したと予想され、ジャンボタニシに比べてリン酸第二鉄の摂取量は少ないと考えられる。

リン酸第二鉄は土壌中で還元され、フェントン反応によってナメクジに影響を与える可能性がある。土壌中のリン酸第二鉄の減少は、ナメクジ増加の一因かもしれない。土壌劣化との関連性も示唆され、今後の検討課題となる。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

「Soil & Geoロガー」がOpenStreetMap APIを使って改良されました。以前はGoogle Maps APIを使用していましたが、OpenStreetMap APIに切り替え、地図表示と位置情報の取得を簡素化しました。これにより、地図上の任意の場所をクリックするだけで、その地点の緯度経度を取得し、土壌情報と地質情報へのリンクを生成します。さらに、オフライン機能を提供していたIndexedDBとサービスワーカーAPIは、インターネット接続環境の向上により廃止されました。この改良により、土壌情報と地質情報へのアクセスが容易になり、施肥設計や地域資源の活用に役立ちます。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

日本の食糧事情の脆弱さを、塩化カリの入手困難という点から解説しています。塩化カリは肥料の三大要素であるカリの供給源であり、世界的な供給不安は日本の農業に大きな影響を与えます。著者は、減肥栽培や土壌中のカリ活用など、国内資源を活用した対策の必要性を訴えています。特に、家畜糞はカリを豊富に含むものの、飼料輸入に依存しているため、安定供給が課題として挙げられています。社会情勢の変化が食糧生産に直結する現状を踏まえ、科学的な知識に基づいた農業の重要性を強調しています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

この記事では、電圧を分かりやすく解説しています。電圧とは「電気を流そうとする力」であり、注射器の例えを用いて説明されています。注射器を押す力が強ければ、水(電流)の勢いも増すように、電圧が高ければ電流も強くなります。さらに、水車の例えを用いて、電圧が高いほど水(電流)の勢いが増し、歯車(電気機器)の動きが活発になることを示しています。電圧の理解を深めるために、抵抗についても次回以降解説される予定です。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

## 最近の肥料でよく見かける酸化還元電位の内容要約(250字)

記事では、土壌中の酸化還元電位が植物の生育に大きく関わることを解説しています。酸化状態の高い土壌では、窒素が植物に吸収されにくい硝酸態窒素として存在し、逆に還元状態では吸収しやすいアンモニア態窒素が優勢になります。

従来の化学肥料は土壌を酸化させる傾向にありましたが、近年は酸化還元電位を適切に保つことが重要視され、還元状態を促進する資材を用いた肥料も登場しています。

記事では、酸化還元電位を測定する重要性や、測定値に基づいた適切な土壌管理の必要性を説いています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

農薬や化学肥料の使用が土壌環境を悪化させるという意見に対して、反論を展開しています。

著者は、土壌中の微生物の量と多様性は有機物量に影響を受け、農薬や化学肥料の影響は限定的だと主張。また、連作障害の原因は特定の栄養素の過不足や病害虫の発生であり、農薬や化学肥料が直接の原因ではないと説明しています。

さらに、土壌pHの変化は施肥の影響を受けやすく、適切な土壌管理が必要だと指摘。結論として、農薬や化学肥料の使用と土壌環境悪化の因果関係は薄いと結論付けています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

著者は今年、大阪府高槻市の米粉「清水っ粉」の取り組みが最も印象的だったと振り返る。注目すべきは、土壌の物理性を改善し、レンゲを栽培し、中干しを行わない稲作だ。この方法は、水管理、肥料、農薬のコスト削減、収穫量増加、生物多様性向上、周辺環境への好影響など、多くの利点をもたらす。さらに、清水っ粉のように米粉の製造・普及に取り組むことで、米の新たな需要を創出し、持続可能な農業を実現できる。この革新的な稲作と米粉の利用拡大は、農業所得の向上、環境保護、地域活性化に貢献する可能性を秘めている。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

## 中干しをしない稲作で利益率向上の確信を得た理由(250字以内)

著者は、水田における中干しの効果に疑問を持ち、試験的に中干しを行わない稲作を実践しました。その結果、収量や品質に問題はなく、むしろ収量が増加する傾向が見られました。

中干しを行わないことで、用水量の削減、稲の根の成長促進、土壌の生物活性向上などの効果が期待できます。これらの効果により、稲の生育が促進され、結果として収量の増加につながると考えられます。

さらに、中干し作業の省略により、労働時間や燃料費などのコスト削減も実現しました。これらの結果から、中干しを行わない稲作は、従来の方法と比べて収量や品質を維持しながら、コストを削減できる可能性があり、利益率向上につながると確信を得ています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

記事では、田んぼに生える「ひこばえ」について言及しています。ひこばえは放置された稲の株から再び米が実る現象ですが、農業的には問題視されています。

筆者は、ひこばえの成長に使われる肥料を、土壌改良効果のある緑肥の生育に活用できたら良いと考えています。

さらに、土壌の物理性が向上すれば、収穫後の耕起を省略できる可能性にも触れています。しかし、一方で、土壌改良の効果を知ってしまうと、収穫後の作業を怠ることが、翌年の負担増加につながるジレンマも感じているようです。

そして、冬場に緑肥を育てることは、大気中の二酸化炭素固定につながり、SDGsの観点からも意義深いと締めくくっています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

レンゲの播種時期を逃しても、廃菌床堆肥で土壌物理性を改善し、中干しなし稲作は可能です。収穫後、藁と共に廃菌床堆肥を鋤き込むのが理想ですが、冬場の雑草管理が地域の慣習に反する場合は、田植え直前に施用し、酸化鉄散布でメタン発生を抑えます。廃菌床堆肥と酸化鉄は肥料の三要素確保にも役立ち、減肥につながります。中干しなしでは川由来の栄養も得られ、環境負荷低減にも貢献します。重要なのは、これらの情報をどれだけ信じて実践するかです。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

水田からのメタン発生抑制のため、使い捨てカイロの活用を提案する。メタン生成は鉄や硫酸イオンの存在下では抑制される。使い捨てカイロには酸化鉄と活性炭が含まれており、土壌に投入するとメタン生成菌を抑え、鉄還元細菌の活動を促す。さらに、活性炭は菌根菌を活性化し、土壌環境の改善にも寄与する。使い捨てカイロの有効活用は、温室効果ガス削減と稲作の両立を実現する可能性を秘めている。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

田んぼで藁焼きをしている様子が写真付きで投稿されています。筆者は、藁焼きは土壌の物理性を低下させ、稲作で蓄積された有機物を炭化させてしまうため、時代にも逆行する行為だと批判しています。この田んぼは、以前から雑草が多く、除草作業のし過ぎで収量が低下するなど、管理が上手くいっていない様子でした。筆者は、藁焼きが次作にどう影響するか注目していくと述べています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

著者は、物理性向上に取り組んだ田んぼの土が、雨後も水没せず適度な水分を保っている様子を伝えています。この保水性により、将来の稲作やレンゲの生育に対して大きな安心感を得られることを強調しています。良い土作りは好循環を生み出し、物理性の向上はレンゲの生育を安定させ、それが更なる土壌改善、ひいては稲作の成功にも繋がるという自身の経験に基づいた考えを述べています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

著者は無印良品のコオロギせんべいを試食し、エビのような味と食感だったと報告しています。コオロギは、高タンパクで環境負荷の低い食品として注目されています。飼育に必要な資源が少なく、成長も早いため、持続可能なタンパク源として期待されています。一方で、キチンによるアレルギー concerns も存在します。著者は、将来的に大豆肉やコオロギなどの代替タンパク質が、牛肉や牛乳に取って代わる可能性を示唆しています。鶏肉は環境負荷が比較的低いため、動物性タンパク質としては残ると予想しています。さらに、コオロギパウダーには鉄分や亜鉛が豊富に含まれているという利点も追記されています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

日本の伝統的な稲作では、水田を定期的に乾かす「中干し」が行われてきました。しかし、東南アジアなどでは、水を抜かない「湿田」での稲作が主流です。湿田は温室効果ガスの排出量が多いという課題がありますが、日本の水田も国際的な排出規制の影響を受ける可能性があります。中干しは温室効果ガスの排出削減に有効ですが、猛暑による稲の生育への影響が懸念されます。日本の水田は、温室効果ガス排出量の削減と気候変動への適応の両面から、その管理方法を見直す必要性に迫られています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

記事は、大豆肉の普及には稲作の活用が重要だと論じています。

従来、水田での大豆栽培は転作に伴う土壌の排水性改善が、稲作への復帰を困難にする点が懸念されていました。しかし、著者は、物理性を改善した水田での稲作は、水持ちを損なわずに秀品率を高めることから、稲作と大豆栽培を交互に行う輪作を提案しています。

具体的には、数回の稲作後に大豆を栽培し、土壌の極端な酸化を防ぐため、大豆と相性の良いマルチムギを栽培することを推奨しています。

さらに、水田は川の水を取り入れることで畑作に比べて微量要素欠乏が起こりにくいという利点も強調。稲作と大豆栽培を組み合わせることで、持続可能で効率的な食糧生産システムを構築できると結論付けています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

著者は、環境負荷の高い畜産肉に代わる大豆ミートに注目しています。牛肉生産は、飼料穀物や森林伐採、温室効果ガス排出など環境問題を引き起こします。そこで、大豆を原料とする大豆ミートは、二酸化炭素排出量削減に貢献できる代替肉として期待されています。著者は、水田転作で大豆栽培が進む中、中干し不要農法が大豆生産の効率化に役立つと考え、今後の記事で詳しく解説していく予定です。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

く溶性苦土の水溶性化とは、土壌中の植物が吸収しにくい形の苦土(く溶性苦土)を、吸収しやすい形(水溶性苦土)に変えるプロセスです。このプロセスは、土壌の酸性度と密接に関係しています。土壌が酸性化すると、水素イオンが増加し、く溶性苦土と結合していたカルシウムやマグネシウムが土壌溶液中に溶け出す「交換反応」が起こります。これにより、く溶性苦土が水溶性化し、植物に吸収されやすくなるのです。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

庭に穴を掘ると、生ゴミ由来の腐植が黒い層を作っています。これは、二酸化炭素から合成された炭素化合物が土に蓄積されていることを示しており、温暖化の抑制に微力ながら貢献していると言えるでしょう。腐植が豊富な土壌は植物の成長を促進し、光合成による二酸化炭素吸収量を増やす効果もあります。もし、炭素化合物蓄積量の少ない畑に同様の施策を行えば、大気中の二酸化炭素削減に大きく貢献できる可能性を秘めていると言えるでしょう。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

レンゲ栽培と中干しなし稲作で、土壌の物理性向上による肥料過多と倒伏が課題として浮上。レンゲによる窒素固定量の増加と、物理性向上による肥料効能の持続が重なった可能性。中干しのメリットは物理性向上により減少し、デメリットである高温障害回避と益虫増加の方が重要となる。解決策は施肥量減らし。この技術確立は、肥料・農薬削減によるSDGs、土壌炭素貯留によるCO2削減、鉄還元細菌によるメタン発生抑制に繋がり、持続可能な稲作に貢献する。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

桜の落葉が早く、クヌギはまだ落葉していないことに気づき、夏の環境ストレスが原因ではないかと考察している。ウェザーニュースの記事によると、長梅雨や猛暑で桜が夏バテを起こし、落葉が早まることがあるという。通常、クヌギのようなブナ科の樹木より桜の方が落葉は遅いはずだが、今年は逆転現象が起きている。この早期落葉は森林全体の光合成量を減少させ、二酸化炭素固定量にも影響を与える可能性がある。異常気象の加速により、この状況からの脱却は困難になるかもしれないと懸念を示している。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

長雨による日照不足で稲のいもち病被害が懸念される中、殺菌剤使用の是非が問われている。殺菌剤は土壌微生物への悪影響や耐性菌発生のリスクがあるため、代替策としてイネと共生する窒素固定菌の活用が挙げられる。レンゲ栽培などで土壌の窒素固定能を高めれば、施肥設計における窒素量を減らすことができ、いもち病への抵抗性向上につながる。実際、土壌改良とレンゲ栽培後の稲作では窒素過多の傾向が見られ、減肥の必要性が示唆されている。今後の課題は、次年度の適切な減肥割合を決定することである。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

JIRCASが窒素肥料6割減でも多収小麦の品種改良に成功した。土壌中のアンモニア態窒素を硝酸態窒素に変える生物的硝化作用(BNI)を抑制することで、水質汚染や温室効果ガスである一酸化二窒素の排出を抑える。一方、牛糞の過剰施肥は土壌劣化を招き、植物の生育を阻害し、BNI促進や二酸化炭素固定量の減少につながる。SDGsの潮流で環境意識が高まる中、こうした窒素肥料施肥の悪影響に関する情報が増えれば、牛糞土壌使用のこだわり野菜の価値が下がる可能性がある。有機農業への転換など、早めの対策が必要だ。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

中干ししていないレンゲ米の田んぼには、オタマジャクシや正体不明の小さな水生生物など、多様な生き物が観察された。中干しをした田んぼではオタマジャクシは少なかった。オタマジャクシは将来カエルになり、稲の害虫であるウンカを捕食するため、その存在は益虫として喜ばしい。生物多様性は、病気や害虫被害の抑制に繋がるため、多様な生物の確認は安心材料となる。中干し不要な田んぼは、炭素貯留効果が高く、農薬散布量も少ないため、SDGsの理念にも合致する。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

稲作では収穫後の稲わらの土壌還元が地力向上に重要だが、腐熟促進に石灰窒素を使う方法に疑問が提示されている。石灰窒素はシアナミドを含み、土壌微生物への影響が懸念される。稲わら分解の主役は酸性環境を好む糸状菌だが、石灰窒素は土壌をアルカリ化させる。また、シアナミドの分解で生成されるアンモニアが稲わらを軟化させ、速効性肥料成分が増加し、作物に悪影響を与える可能性も指摘されている。さらに、カルシウム過剰による弊害も懸念材料である。これらの点から、稲わら腐熟への石灰窒素施用は再考すべきと提言している。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

2021年8月中旬の記録的豪雨の後、大阪の田んぼでは稲が大きく成長していた。長雨でも水没しなければ根腐れせず、イネは逞しく育つ。この成長を促すのが「稲妻」で、雷のエネルギーで生成される窒素化合物が関係すると言われる。しかし、今回雷は少なかったため、大気中の窒素化合物も成長に寄与している可能性がある。増加する豪雨への対策として、土作りが重要な役割を果たすかもしれない。今後の天候による影響も考慮しつつ、稲の生育を見守る必要がある。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

カロテノイドは植物にとって光合成補助色素や抗酸化物質として必須の化合物である一方、植物を食べる動物にとってはビタミンAやEの前駆体として重要です。除草剤の中には、このカロテノイド生合成経路を阻害することで植物を枯らすものがあります。具体的には、フィトエン不飽和化酵素を阻害するノルフルラゾンや、ζ-カロテン不飽和化酵素を阻害するピフルジフェンなどがあります。これらの除草剤は、カロテノイドが合成できなくなることで光合成系が破壊され、植物を白化・枯死させます。これはカロテノイドの重要性を示すと同時に、特定の酵素を標的とする除草剤開発の巧妙さを示す例でもあります。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

植物の葉の香りは、損傷時にリノレン酸などの不飽和脂肪酸が酸化・分解され、揮発性が高まることで生成される。青葉アルコールを例に挙げると、リノレン酸より沸点・融点が大幅に低いため、気体になりやすい。この揮発した化合物を鼻で受容することで、人間は「青葉の香り」として認識する。

葉で生成された香り化合物は、周辺植物に吸収され、害虫耐性向上や天敵誘引などの効果をもたらす。この仕組みを利用し、脂肪酸を多く含む緑肥を栽培し、刈り倒すことで、畑全体に香り化合物を充満させる方法が考えられる。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

トウモロコシの根から、強力な温室効果ガスである亜酸化窒素の発生を抑制する物質「BOA」が発見された。土壌に過剰な窒素肥料があると亜酸化窒素が発生するが、BOAはこの発生を最大30%抑制する。BOAは特定の土壌微生物の増殖を促し、これらの微生物が窒素を亜酸化窒素ではなく窒素ガスに変換するため抑制効果を持つ。この発見は、環境負荷を低減する農業への応用が期待される。現在、BOAを高濃度で分泌するトウモロコシ品種の開発や、土壌へのBOA散布による効果検証が進められている。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

レンゲの土作り効果を高めた結果、稲の生育が旺盛になり、中干しの必要性が議論されている。中干しはウンカの天敵減少や高温ストレス耐性低下を招くため避けたいが、過剰生育への懸念もある。しかし、カリウム施肥量削減による土壌有機物蓄積増加の研究報告を鑑みると、旺盛な生育を抑制せず、収穫後鋤き込みによる炭素貯留を目指す方が、温暖化対策に繋がる可能性がある。レンゲ栽培の拡大は、水害対策にも貢献するかもしれない。現状の施肥量を維持しつつ、将来的には基肥を減らし、土壌有機物量を増やすことで、二酸化炭素排出削減と気候変動対策の両立を目指す。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

ヤシャブシの葉は水田の肥料として利用され、果実にはタンニンが多く含まれる。タンニンは金属と結合しやすく、土壌中の粘土鉱物と結びつき、良質な土壌形成を促進する。つまり、ヤシャブシの葉を肥料に使うことで、水田の土作りが積極的に行われていた可能性が高い。しかし、現代の稲作では土作り不要論が主流となっている。この慣習の起源は不明だが、伝統的な土作りを見直すことで、環境負荷を低減し持続可能な農業への転換が期待される。関連として、カリウム施肥削減による二酸化炭素排出削減や、レンゲ米栽培といった土壌改良の事例が挙げられる。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

東京新聞の記事は、食肉生産に伴う温室効果ガス排出問題を取り上げている。牛肉1kgの生産には二酸化炭素換算で約27kgの温室効果ガスが排出され、これは鶏肉の約7倍、野菜の約270倍に相当する。家畜のげっぷや糞尿からのメタン、飼料生産・輸送、森林伐採などが主な排出源だ。食生活の変化、特に牛肉消費の削減は、地球温暖化対策に大きく貢献する。国連は肉の消費量を週2回に抑えるよう勧告しており、代替タンパク質の開発も進んでいるが、消費者の意識改革と技術革新の両輪が必要とされている。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

農研機構の報告によると、稲作においてカリウム施肥量を減らすと土壌中に難分解性炭素が蓄積し、土壌の物理性・化学性が改善され、翌年以降の秀品率が向上する。カリウム不足になるとイネは鉱物を破壊してカリウムを吸収し、同時にケイ酸やアルミニウムも溶脱する。このアルミニウムが腐植を守り、有機物の蓄積につながる。この蓄積は二酸化炭素排出削減にも貢献し、土壌のヒビ割れを防ぐため中干しの必要性も減少する。慣行農法の中干しは環境負荷とみなされる可能性があり、土作り不要論から脱却し、炭素蓄積と生産性向上を両立する栽培方法が求められる。水田のメタン発生は、有機物蓄積による抑制効果で相殺可能である。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

水耕栽培では養液のpH管理が重要で、成分の吸収に影響を与える。pH調整にはアップ剤とダウン剤を使用するが、成分が非公開の製品が多い。しかし、General Hydroponicsの製品は成分を公開しており、アップ剤は水酸化カリウムと炭酸カリウム、ダウン剤はリン酸を使用している。これらは高濃度では危険な劇物であるため、取り扱いに注意が必要。pH調整は経験だけでなく、化学的な理解も重要であることを示唆している。農業高校の生徒に肥料の話をした経験から、土壌のpHや肥料成分の知識不足を実感し、経験だけでなく科学的知識に基づいた農業の必要性を訴えている。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

トマト果実の品質向上を目指し、脂肪酸の役割に着目した記事。細胞膜構成要素以外に、遊離脂肪酸が環境ストレスへの耐性に関与している。高温ストレス下では、葉緑体内の不飽和脂肪酸(リノレン酸)が活性酸素により酸化され、ヘキサナールなどの香り化合物(みどりの香り)を生成する。これは、以前の記事で紹介された食害昆虫や病原菌への耐性だけでなく、高温ストレス緩和にも繋がる。この香り化合物をハウス内で揮発させると、トマトの高温ストレスが軽減され、花落ちも減少した。果実の不飽和脂肪酸含有量を高めるには、高温ストレス用の備蓄脂肪酸を酸化させずに果実に転流させる必要がある。適度な高温栽培と迅速なストレス緩和が、美味しいトマトを作る鍵となる。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

トマトの栄養価に着目し、グルタミン酸による防御反応の活用で減農薬栽培の可能性を探る記事です。トマトには糖、リコピン、リノール酸、グルタミン酸が含まれ、特にグルタミン酸は植物の防御機構を活性化させます。シロイヌナズナではグルタミン酸投与で虫害に対する防御反応が見られ、トマトにも応用できる可能性があります。黒糖肥料の葉面散布によるグルタミン酸供給で、虫害を減らし光合成効率を高め、果実品質向上と農薬削減が期待できます。グルタミン酸は人体ではGABA生成に関与する旨味成分でもあります。ケイ素施用による効果検証記事へのリンクもあります。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

猛暑日が多いとトマトは水分吸収が追いつかず、萎れや生育不良を起こしやすい。中干しは、一時的に灌水を制限することで根の伸長を促し、吸水能力を高める技術である。しかし、猛暑日では中干しにより水ストレスが過剰になり、かえって生育を阻害するリスクがある。土壌水分計などを用いて適切な水分管理を行い、植物の萎れ具合を観察しながら中干しの実施を慎重に判断する必要がある。猛暑日には、マルチングや遮光ネットの活用、株元への灌水といった対策も併用することで、水ストレスを軽減し、トマトの生育を安定させることが重要となる。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

トマトへのケイ素施用は、葉内マンガンの均一化を通じて光合成効率向上に寄与する可能性がある。マンガン過剰による活性酸素発生と葉の壊死、マンガン欠乏による光合成初期反応の阻害という問題をケイ素が軽減する。キュウリで確認されたこの効果がトマトにも適用されれば、グルタチオン施用時と同様に光合成産物の移動量増加、ひいては果実への養分濃縮につながる。つまり、「木をいじめる」ストレス技術に頼らずとも、ケイ素によって果実品質向上を図れる可能性がある。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

ケイ素は植物に様々な効果をもたらす。レタスではマンガン毒性を緩和し、トウモロコシでは蒸散を抑制する。トマトはケイ素集積量が低いものの、全くないと奇形が生じるため微量は必要。トマト体内でのケイ素輸送機構に欠損があり、効率的に運搬できないことが原因と考えられる。ケイ素はトマトの葉内マンガンの分布均一化を通して光合成ムラをなくし生産性向上に寄与する可能性があり、蒸散にも影響すると思われる。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

マイクロ・ナノバブルは農業分野での応用が期待される技術である。ナノバブルはマイクロバブルよりもさらに小さく、水中での滞留時間が長い。これは溶存酸素量を高め、植物の生育促進や病害抑制に効果があるとされる。具体的には、根への酸素供給向上による収量増加、発芽・育苗の促進、洗浄効果による農薬使用量削減などが期待される。ただし、効果的なバブルサイズや濃度、生成方法などは作物や用途によって異なり、最適な条件を見つける必要がある。また、導入コストやメンテナンスも考慮すべき点である。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

土壌病害、特に青枯病はトマト土耕栽培における深刻な問題であり、水耕栽培への移行の大きな要因となっている。青枯病菌は土壌消毒の有効範囲より深い層に潜伏するため、消毒は初期生育には効果があるように見えても、長期栽培のトマトでは後期に根が伸長し感染してしまう。結果として消毒コストと人件費の損失に加え、土壌劣化を招く。感染株の除去も、土壌中の菌を根絶しない限り効果がない。解決策として、果樹園で行われる土壌物理性の改善、特に根への酸素供給に着目した土作りが有効と考えられる。緑肥活用なども土壌改良に繋がる可能性がある。根本的な解決には、土壌環境の改善と病害への抵抗力を高める土作りが不可欠である。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

トマト果実の割れを防ぐには、気孔の開閉による水分コントロールが重要。気孔は光合成に必要なCO2を取り込み、同時に蒸散で水分を失う。光合成が活発な時は糖濃度が上がり、浸透圧で根から水を吸い上げる。しかし、乾燥した日は蒸散量が増え、土壌水分が枯渇しやすいため、植物ホルモンが分泌され気孔が閉じる。葉の湿度は蒸散量に影響するため、光合成には受光量と湿度が関係する。トマトの秀品率向上には、スプリンクラーによる霧状噴霧で葉周辺の湿度を適切に保つことが重要となる。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

トマト果実の割れ防止対策として、葉の気孔に着目。気孔はCO2吸収と蒸散のバランスを保つため開閉し、孔辺細胞のカリウムイオン濃度変化と膨圧が関与する。日中はCO2獲得と水損失のバランス調整が重要。気孔開閉機構の詳細は不明だが、カリウムイオンが孔辺細胞に出入りすることで水の移動が起こり、気孔が開閉する。トマト栽培ではカリウム不足が懸念され、これが気孔開閉に影響し、微量要素吸収阻害など品質低下につながる可能性が考えられる。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

トマト土耕栽培では、木の暴れを抑えるため土壌の物理性改善を怠る傾向がある。しかし、これは土壌EC上昇、塩類集積、青枯病菌繁殖を招き、立ち枯れリスクを高める。土壌消毒は一時しのぎで、土壌劣化を悪化させる。物理性悪化は鉱物からの養分吸収阻害、水切れによる川からの養分流入減少につながり、窒素過多、微量要素不足を引き起こす。結果、発根不良、木の暴れ、更なる土壌環境悪化という負のスパイラルに陥り、土壌消毒依存、高温ストレス耐性低下を招く。この悪循環が水耕・施設栽培への移行を促した一因と言える。SDGsの観点からも、土壌物理性を改善しつつ高品質トマト生産を実現する技術開発が急務であり、亜鉛の重要性も高まっている。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

台風被害を軽減するには、品種改良や栽培技術の改善が重要です。耐風性のある品種の開発や、接ぎ木による耐性の向上、適切な仕立て方や防風ネットの活用などが有効です。また、気상情報に基づいた早期の出荷調整や、収穫時期の分散化も被害を抑える手段となります。消費者も、規格外の野菜を受け入れる意識改革や、地元産を積極的に消費するなど、生産者を支援する行動が求められます。これらの対策を組み合わせることで、台風被害による農業への影響を最小限に抑えることが期待されます。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

兵庫の進学校の高校生に肥料の話をした著者は、窒素肥料を減らして炭素資材を増やす土作りを提案した。生徒は土壌中の炭素の役割を理解し、微生物の餌となり土壌構造を改善することを説明できた。しかし、窒素肥料を減らすことによる収量減を懸念し、慣行農法との比較で収量が減らない具体的な方法を質問した。著者は、土壌の炭素貯留で肥料コストが下がり収量が上がる海外の事例を挙げ、炭素資材の種類や施用量、土壌微生物の活性化、適切な窒素肥料量の見極めなど、具体的な方法を説明する必要性を認識した。生徒の疑問は、慣行農法に慣れた農家にも共通するもので、新たな土作りを広めるには、具体的な成功事例と収量への影響に関するデータが重要であることを示唆している。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

水田の鉄還元細菌は、Fe₂O₃を還元し、鉄イオン(Fe²⁺)を水に溶出させる。この際、酸素は発生せず、水と二酸化炭素が生成される。溶出したFe²⁺は、イネの光合成や微生物の電子供与体として利用される。一方で、水田表面では、酸素とFe²⁺が反応し、土壌表面に灰色の堆積物を生成するなど、水田環境に影響を与えている。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

稲作における土作りの必要性を問う記事。慣行農法では土壌劣化による病害虫増加で農薬使用を招き、環境負荷を高めている。一方、土壌微生物の働きを重視した土作りは、窒素固定菌による窒素供給や病害抑制効果で農薬を減らし、持続可能な稲作を実現する。鉄還元菌による窒素固定では、還元剤として鉄を利用し、不足するとメタン生成につながるため、土壌管理が重要となる。冬季湛水や中干しはメタン発生を増やすため、土作りで稲わらを堆肥化し施用することでメタン発生を抑制できる。土壌微生物の理解と適切な管理こそ、環境負荷低減と安定生産の鍵となる。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

「エッセンシャル土壌微生物学 作物生産のための基礎」は土作りに興味のある人にオススメ。土壌微生物の働きだけでなく、団粒構造における粘土鉱物の役割、酸化還元電位による肥料効果や水田老朽化への影響まで丁寧に解説。土壌中の電子の挙動(酸化還元)を理解することで、土壌消毒や稲作の中干しといった実践的な課題についても深く考察できる。関連する記事では、緑泥石、メタン発生、ポリフェノール鉄錯体、コウジカビ、ベントナイト、土壌消毒など多様な視点から土壌への理解を深めることができる。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

スギナだらけの畑で、スイバがスギナを押しのけるように成長している様子が観察された。スイバの根にはタンニンが豊富に含まれており、腐植酸へと変化することで、土壌劣化の原因となる水酸化アルミニウムを無害化する効果が期待される。スイバは土壌を改善する役割を担っているように見えるが、雑草としてすぐに除草される可能性が高い。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

コウジカビは、日本の発酵食品に欠かせない微生物である。米麹を作る際にデンプンを糖に変える酵素を分泌し、味噌や醤油、日本酒などの風味を作り出す。元々はイネの穂に付着するカビだったが、人間が選抜・培養することで家畜化され、現代社会に不可欠な存在となった。コウジカビはイネの他にムギなどにも存在するが、人間の生活に役立つ種は限られている。また、コウジカビは毒素を生成しない安全なカビであり、その特性を活かして食品だけでなく、医薬品やバイオ燃料の生産にも利用されている。このように、コウジカビは人間との共生関係を築き、多様な分野で活躍している有用な微生物と言える。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

イースト菌発酵液散布で耕盤層が破壊されるという農法の真偽を検証している。発酵による二酸化炭素発生で耕盤層を破壊するという説明には無理があり、他に要因があると考察。根による物理的破壊、酸による化学的破壊に加え、菌の活動で生成された酸素や有機酸、あるいは発酵液へのミミズの走性が耕盤層破壊に繋がっている可能性を挙げ、ミミズの行動範囲と誘引物質について更なる調査の必要性を示唆している。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

ブナシメジの廃菌床の活用法に着目した記事。ブナシメジは抗菌作用のある揮発性物質VAを生成し、特にキャベツの黒すす病菌に有効。廃菌床にもVAが含まれる可能性が高く、大量廃棄されている現状は資源の無駄。白色腐朽菌であるブナシメジの廃菌床はリグニン分解済みで、水田への施用によるレンゲ栽培や米の品質向上、ひいては二酸化炭素排出削減、農薬使用量削減にも貢献する可能性を提示。休眠胞子が大半を占める廃菌床は、作物への悪影響がない限り積極的に活用すべきと結論づけている。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

ブナシメジの栄養価に着目し、特に豊富に含まれる成分について検証しています。抗酸化作用は他のキノコと比べて低いものの、カリウム、オルニチン、GABAが豊富です。オルニチンは解毒作用、GABAは免疫向上効果があるとされ、風邪予防にも効果が期待されます。ブナシメジはブナなどの広葉樹の朽木に群生する木材腐朽菌です。ホクトの研究によると、ブナシメジは生シイタケと比較してもこれらの成分が多く含まれています。ただし、エノキダケとの比較データは不足しており、今後の課題となっています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

家畜糞堆肥で育てた野菜の摂取は健康に繋がる可能性がある。キノコ栽培で発生する廃菌床は、野菜栽培の土壌改良に有効で、野菜の秀品率や栄養価向上に貢献する。キノコ自体も種類によって栄養価が異なり、特にエルゴチオネインという抗酸化物質は、免疫調整に重要な役割を果たすビタミンDの働きをサポートする。キノコ消費の増加は廃菌床の増加にも繋がり、結果的に野菜の品質向上、ひいては人々の健康増進、医療費削減に寄与する可能性を秘めている。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

高槻の原生協コミュニティルームでレンゲ米栽培の観測報告会が行われました。レンゲ米栽培は、田植え前にレンゲを育てて緑肥として利用する農法です。報告では、レンゲの鋤き込みによる土壌への窒素供給、雑草抑制効果、生物多様性への影響など、様々な観点からの調査結果が発表されました。特に、レンゲが土壌に供給する窒素量とイネの生育の関係、鋤き込み時期の調整による雑草抑制効果の最適化などが議論の中心となりました。また、レンゲ畑に集まる昆虫の種類や数、水田の生物多様性への影響についても報告があり、レンゲ米栽培が環境保全に貢献する可能性が示唆されました。一方で、レンゲの生育状況のばらつきや、過剰な窒素供給による水質汚染への懸念点も指摘され、今後の課題として改善策の検討が必要とされました。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

家畜糞堆肥による土作りは、土壌の硝酸態窒素濃度を高め、作物の生育に悪影響を与える。高濃度の硝酸態窒素は根の成長を阻害し、土壌のヒビ割れを引き起こし、根へのガス障害も発生しやすい。結果として、作物は亜鉛などの微量要素を吸収できず、硝酸イオン濃度が高い葉を形成する。このような野菜は栄養価が低く、健康効果は期待できないばかりか、高濃度の硝酸イオンと不足する抗酸化物質により、健康を害する可能性もある。葉のビタミンCが硝酸イオンの影響を相殺するという意見もあるが、酸化ストレスの高い環境ではビタミンCも期待できない。適切な施肥設計で硝酸イオン濃度を抑制し、健康的な野菜を育てることが重要である。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

硝酸イオンの過剰摂取は健康に悪影響を与える可能性があります。植物は光合成にマンガンを必要とし、マンガン不足になると硝酸イオンが葉に蓄積されます。人間がこれを摂取すると、体内で硝酸イオンが亜硝酸イオンに変換され、さらに胃酸と反応して一酸化窒素が生成されます。一酸化窒素は少量であれば血管拡張作用など有益ですが、過剰になると炎症悪化や発がん性も示します。したがって、硝酸イオンを多く含む野菜の摂取は控えるべきです。タンパク質が豊富で硝酸イオンが少ない野菜を選ぶことで、必要な一酸化窒素は摂取できます。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

野菜の硝酸イオン濃度が高いと、体内でニトロソ化合物という発がん性物質に変換される可能性がある。日本では、特に葉物野菜の硝酸イオン濃度が高い傾向にある。これは、過剰な肥料施用や吸収によるものである。

家畜糞堆肥は、熟成するほど硝酸イオン濃度が上昇する。そのため、過剰施用が日本各地の畑で問題となっている。ベテラン農家の場合、一時的に栽培が順調に見えるため、牛糞の使用を推奨することが多いが、その影響で硝酸イオンが蓄積され、植物のストレス耐性が低下する可能性がある。

したがって、野菜の硝酸イオン濃度は低い方が望ましいとされる。その実現には、肥料の適切な施用や、家畜糞堆肥の過剰施用を避けることが重要である。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

免疫向上に重要なグルタチオンは、グルタミン酸、システイン、グリシンから合成され、抗酸化作用、解毒作用、免疫調節作用を持つ。グルタチオンは体内で作られるが、加齢やストレスで減少する。免疫細胞の機能維持、抗酸化酵素の活性化、サイトカイン産生調整に関与し、NK細胞活性向上やTh1/Th2バランス調整に寄与する。グルタチオンレベルの維持・向上は免疫機能強化に繋がり、感染症予防や健康維持に重要。野菜、果物、肉、魚介類に含まれるが、サプリメント摂取も有効。食事、運動、睡眠など生活習慣改善もグルタチオン産生促進に効果的。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

森林生態系の物質循環、特に窒素とリン酸の循環に焦点を当てた解説。森林の生産性は水や窒素の循環に影響され、窒素は降雨や落葉、窒素固定によって供給される一方、脱窒やアンモニア揮発、渓流水で流出する。窒素は植物体内や森林全体で再利用性が高い。リン酸も重要で、再利用性が高く、母岩からの溶出が供給源となる。窒素は肥料木や動物の活動で森林に蓄積され、リン酸は母岩由来の供給が大きい。全体として、森林生態系における窒素とリン酸の循環の複雑さと重要性を示唆している。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

ポリフェノールは、抗酸化作用と活性酸素除去作用を持つ。抗酸化作用は、体が酸化されるのを防ぎ、老化や生活習慣病予防に繋がる。活性酸素除去作用は、体内の活性酸素を除去し、細胞の損傷を防ぐことで、同様に老化や病気のリスクを軽減する。これらの作用は相乗的に働き、健康維持に貢献する。ブルーベリー等に含まれるアントシアニンはポリフェノールの一種で、特に強い抗酸化作用を持つ。視力改善効果も報告されており、目の周りの血流改善や網膜機能の向上に寄与すると考えられる。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

緑肥に関する書籍の内容を250文字で要約します。

緑肥の効果的な活用には、土壌環境と緑肥の種類の組み合わせが重要です。土壌のpH、排水性、養分量などを分析し、適切な緑肥を選択する必要がある。レンゲは酸性土壌に強く窒素固定効果が高い一方、ヘアリーベッチはアルカリ性土壌にも適応し、線虫抑制効果も期待できる。緑肥のすき込み時期も重要で、開花期が最も栄養価が高く、土壌への還元効果が最大となる。土壌分析に基づいた緑肥の選択と適切な管理が、地力向上と健全な作物栽培につながる。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

アズキの種皮には、血糖値抑制効果のあるサポニン、強い抗酸化力を持つポリフェノール、カリウム、亜鉛、食物繊維が豊富に含まれる。特に、名古屋大学の研究で種皮の色素成分「カテキノピラノシアニジンA」が発見された。これはカテキンとシアニジンが結合した新規の色素で、pH変化による変色がなく、餡の紫色が保たれる理由である。この構造はベンゼン環に水酸基が複数付与されており、高い健康効果が期待される。この発見は、和菓子、特にいととめの牡丹餅のような、アズキの色素を活かした食品の価値を再認識させる。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

水田土壌中の細菌がイネのケイ素吸収に関与する可能性が示唆されている。ケイ素を取り込む細菌24株は全てバチルス属で、食中毒菌のセレウス菌(B.cereus)や生物農薬に使われるBT剤(B. thuringiensis)なども含まれる。バチルス属はケイ素の殻を作ることで過酷な環境を生き抜くとされ、B.cereusはケイ素により耐酸性を得ている可能性がある。ケイ素の吸収にはマンガン、亜鉛、カルシウム、鉄等のミネラルが必要で、特に水田で欠乏しやすい亜鉛の供給が重要となる。土壌中の細菌がケイ素を吸収しやすい環境を整えることで、猛暑下でもイネの秀品率維持に繋がる可能性がある。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

イネの生育に影響を与える水素酸化能を持つ内生菌に関する研究報告が紹介されている。この内生菌は土壌や海洋由来の水素を酸化すると考えられ、そのエネルギーを利用している可能性が示唆されている。 以前のケイ酸と土壌微生物の関係性についての考察を踏まえ、ストレプトマイセス属のような細菌とイネの共生関係について調査した結果、この水素酸化菌の報告に辿り着いた。水素酸化の目的は不明だが、今後の研究でケイ酸と微生物、そしてイネの関係性が解明される可能性に期待が寄せられている。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

ケイ酸苦土肥料を用いた稲作の可能性を探る記事。ケイ酸は稲作に有効だが、風化しにくい石英ではなく、風化しやすいケイ酸塩鉱物である必要がある。ケイ酸苦土肥料の原料は蛇紋岩で、風化しやすいネソケイ酸塩であるかんらん石が変質して生成される蛇紋石を主成分とする。水田上流にこれらの岩石が存在し、水路がコンクリートで固められていない環境であれば、ケイ酸が水田に供給され、猛暑でも登熟不良を起こしにくい稲作が可能になる可能性がある。しかし、そのような環境は標高の高い涼しい地域に限られる。蛇紋石とかんらん石に加え、緑泥石の活用にも言及。さらに、植物が利用できるケイ酸は、微生物が鉱物から溶出したものが多いと指摘している。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

猛暑日が続く中、稲作における中干しの意義を再検討する必要がある。高温は光合成の低下や活性酸素の増加につながり、葉の寿命に悪影響を与える。中干しは発根促進効果がある一方、高温時に葉温上昇を招く可能性もある。レンゲ栽培田では中干しによるひび割れがないにも関わらず、高温に耐えているように見える。ケイ酸質肥料は高温時の光合成を改善し、特に中干し後の幼穂形成期に吸収量が増加する。ケイ酸吸収が少ないと気孔の開きが悪くなり、葉温上昇につながる。また、珪藻等の微細藻類の殻は、植物が吸収しやすいシリカの形になりやすい可能性がある。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

イネは品種改良を通してサイトカイニン含量が増加し、収量向上に繋がった。サイトカイニンは分げつ伸長や養分転流に関与する重要な植物ホルモンだが、根の伸長は抑制する。高校生物で学ぶ「サイトカイニンは根で合成」は少し不正確で、実際は地上部で合成されたiP型サイトカイニンが根に運ばれ、tZ型に変換されて地上部へ送られ作用する。根の栄養塩が豊富だとtZ型への変換が促進され、サイトカイニン活性が高まる。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

ウキクサ繁茂は水田の鉄分濃度と関連があり、土壌中の鉄分が有機物でキレート化されていないとイネは吸収しにくい。キレート化とは鉄イオンなどの金属イオンを有機物で包み込み、植物が吸収しやすい形にすること。キレート鉄は土壌pHの影響を受けにくく、即効性があるため、葉面散布や土壌灌注で鉄欠乏を改善できる。特にアルカリ性土壌では鉄が不溶化しやすいため、キレート鉄が有効。ただし、キレート剤の種類によって効果が異なるため、適切な選択が必要。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

イネの分げつ(脇芽)は収量に直結する重要な要素であり、植物ホルモンが関与する。根で合成されるストリゴラクトンは分げつを抑制する働きを持つ。ストリゴラクトンはβ-カロテンから酸化酵素によって生成される。酸化酵素が欠損したイネは分げつが過剰に発生する。レンゲ米は発根が優勢でストリゴラクトン合成量が多いため、分げつが少ないと考えられる。また、窒素同化系酵素も分げつ制御に関与しており、グルタミン合成酵素(GS1;1)が過剰発現したイネは分げつ数が減少する。これはGS1;1がサイトカイニン生合成の律速酵素を阻害するためである。つまり、窒素代謝と植物ホルモンは相互作用し、分げつ数を制御している。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

窒素過多の水田でいもち病が発生しやすいのは、アンモニア態窒素の毒性ではなく、硝酸態窒素の蓄積が原因の可能性がある。水田土壌には、表層の酸化層と還元層への移行部に硝酸態窒素が存在する。また、水稲根近傍では、過剰なアンモニウムイオンを無毒化するために硝化が行われ、硝酸態窒素が生成される。イネは硝酸態窒素も吸収するため、発根量の少ない株では葉に硝酸態窒素が蓄積されやすい。さらに、イネは土壌中のアミノ酸も吸収できる。有機態窒素の量、葉色、発根促進の関係を理解することで、いもち病予防や高品質米生産のヒントが得られる。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

葉の色が濃い野菜は硝酸態窒素濃度が高く、秀品率が低下する。牛糞堆肥中心から植物性堆肥に変えることで、ミズナの葉の色は薄くなり、秀品率は向上した。硝酸態窒素は植物体内でアミノ酸合成に利用されるが、その過程はフィレドキシンを必要とし、光合成と関連する。硝酸態窒素過多はビタミンC合成を阻害し、光合成効率を低下させる。また、発根量が減り、他の栄養素吸収も阻害される。結果として、病害抵抗性も低下する。葉の色は植物の健康状態を示す重要な指標であり、硝酸態窒素過多による弊害を避けるため、植物性堆肥の利用が推奨される。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

イネの葉の色と、いもち病抵抗性の関係について、色素の観点から考察している。サクラネチンは、フラボノイドの一種で、いもち病菌に対する抗菌作用(ファイトアレキシン)を持つ。サクラネチンはナリンゲニン(フラバノン)のメチル化によって生成されると推測される。ナリンゲニンは酸化還元酵素によってアピゲニン(フラボン)にも変換される。アピゲニンは紫外線遮蔽の役割を持つ。葉の色が濃いイネは光合成が盛んで、アピゲニンなどのフラボノイドを多く含むが、いもち病に弱い。これは、葉の黒化によってサクラネチンのメチル化が阻害される、もしくはサクラネチンの相対的濃度が低下するなどの可能性が考えられる。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

SNSで麦茶の良さを再認識した著者は、麦茶の成分について調査している。麦茶は、大麦から作られ、玄米や小麦と比べて水溶性食物繊維、鉄、カルシウムが豊富。焙煎方法によって成分は変化するが、タンパク質、繊維、ミネラル、脂肪酸、トコトリエノール、ポリフェノールが含まれる。ポリフェノールには、抗酸化作用の強い没食子酸、カテコール、ゲンチジン酸などが含まれている。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

風邪予防にミカンが有効とされるのは、ビタミンCの抗酸化作用によるものと思われがちだが、実際はカロテノイドのβ-クリプトキサンチンが免疫力を高める効果を持つためと考えられる。β-クリプトキサンチンは、NK細胞の活性化を通じて、ウイルス感染に対する防御機構を強化する。特に呼吸器感染症の予防に効果的で、風邪やインフルエンザなどの発症リスクを低減する可能性がある。一方で、ビタミンCの風邪予防効果は科学的根拠に乏しく、過剰摂取は健康への悪影響も懸念される。したがって、風邪予防にはミカンに含まれるβ-クリプトキサンチンに注目すべきである。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

この記事は、植物におけるフラボノイドの役割、特に紫外線防御と抗酸化作用について考察しています。紫外線が強い地域では、植物は紫外線遮蔽のためにフラボノイドを多く蓄積する一方、紫外線カットされたビニールハウス栽培ではフラボノイドの合成量が減少する可能性が示唆されています。ネギに含まれるケンフェロールやケルセチンといったフラボノイドは抗酸化作用を持つため、紫外線量の調整は植物の健康に影響を与える可能性があります。ケルセチンはポリフェノールの一種であり、抗ウイルス作用も期待されます。今後の農業においては、資材に頼らず病害虫被害を軽減する方向がトレンドとなる可能性があり、植物本来の防御機能であるフラボノイドの役割が重要視されると考えられます。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

殺菌剤の使用は、虫による食害被害の増加につながる可能性がある。殺菌剤は標的とする菌類だけでなく、植物や昆虫に共生する有益な微生物も排除してしまう。これにより、植物の抵抗力が低下し、害虫に対する脆弱性が増す。さらに、殺菌剤は昆虫の免疫系を抑制し、病原体への感染リスクを高める。また、殺菌剤によって天敵が減少すると、害虫の個体数が増加する可能性もある。これらの要因が複合的に作用し、殺菌剤の使用が結果的に害虫の発生を助長し、食害被害の増加につながるケースが観察されている。したがって、殺菌剤の使用は慎重に検討し、必要最小限に抑えることが重要である。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

ハナカマキリのピンク色は、トリプトファン由来のキサントマチンという色素による。キサントマチンはオモクローム系色素の一つで、還元型がピンク色を呈する。 当初は、ピンクの花弁の色素であるアントシアニンをカマキリが摂取した結果だと予想されていたが、そうではなく、カマキリ自身がキサントマチンを生成していることがわかった。昆虫の色素には、他にメラニンとプテリジン系色素がある。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

大阪の箕面公園昆虫館でピンク色のハナカマキリを観察した著者は、昆虫の擬態と体色の進化について考察している。バッタの緑色は保護色として有利だが、緑色になった要因は淘汰圧だけでなく、体液に含まれる色素の影響も考えられる。昆虫の緑色は、植物由来のカロテノイド(黄色)と体内で合成されるビリン系色素(青色)の混合で発現する。ビリン系色素は活性酸素などへの生体防御の役割も担っている可能性がある。著者は、昆虫の色発現メカニズムを解明することで、進化の過程をより深く理解できると考えている。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

乳酸菌に続き、放線菌でもカロテノイド合成が確認された。高野氏の研究によると、土壌中の放線菌は光を感知してカロテノイド生産を促進する。これは光受容による酵素発現が鍵となっている。興味深いのは、ある放線菌が産生する鉄包摂化合物が、別種の放線菌の抗生物質生産を促進する現象だ。つまり、土壌微生物にとって光は重要な環境因子であり、カロテノイドがその作用に一役買っている可能性がある。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

レッドチェダーチーズの赤い色は、アナトー色素ではなく、ウシの飼料に含まれるカロテノイドに由来する。ウシはカロテノイドを体脂肪に蓄積し、牛乳中にもわずかに含まれる。チェダーチーズ製造過程で乳脂肪が濃縮されることで、カロテノイドの色も濃くなり、赤い色に見える。飼料に含まれるカロテノイドの種類や量、牛の種類、季節などによってチーズの色合いは変化する。特に冬場はカロテノイドが不足し、チーズの色が薄くなるため、アナトー色素で着色する場合もある。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

この記事では、カロテノイドが植物ホルモンの前駆体となり、植物の成長や健康に重要な役割を果たすことを解説しています。特に、ゼアキサンチンからアブシジン酸、β-カロテンからストリゴラクトンという植物ホルモンが生成される過程が紹介されています。ストリゴラクトンは主根伸長促進、形成層発達制御、菌根菌との共生シグナルといった機能を持ち、台風の被害軽減や秀品率向上に有効です。菌根菌との共生は微量要素の吸収効率を高めるため、亜鉛の吸収促進にも期待できます。そして、カロテノイドを増やすためには光合成を高めることが重要だと結論付けています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

冬至にかぼちゃ、風邪予防にミカンが良いとされる所以を、カロテノイドβ-クリプトキサンチンに着目し解説。ビワやミカンはカロテノイドが豊富で、特にミカンをよく食べる日本人は血中β-クリプトキサンチン値が欧米人より高い。β-クリプトキサンチンは抗酸化作用があり、免疫グロブリン合成にも重要。糖度の高いミカンほど含有量も多い。真の免疫向上は、ミカンやビワといったカロテノイド豊富な果実の摂取による恒常性維持ではないかと考察。関連として亜鉛の重要性、かぼちゃの効能にも言及。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

この記事は、カロテノイドの重要性を卵の黄身の色を例に挙げ、健康への効果を解説しています。鮮やかな黄身は人工的でなく、親鳥が雛にカロテノイドという有益な物質を与えている証拠だと述べています。カロテノイドとフラボノイドは、植物が紫外線から身を守るために獲得した抗酸化物質であり、人間が摂取することで同様の効果が得られると説明。具体的には、免疫細胞の保護や殺菌後の活性酸素除去に役立つことを学術論文を引用して示し、ウイルス感染症の重症化抑制にも繋がると推測しています。そして、作物におけるカロテノイド増加の方法を探るには、除草剤のような減少させる仕組みを調べるのが有効であり、PDS阻害剤のようなカロテノイド合成を阻害する除草剤の存在を例に挙げています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

ミヤコグサの黄色色素ケルセチンは、ハチミツにも含まれ、様々な健康効果を持つ。研究によると、ケルセチンは抗炎症作用、抗うつ作用、筋萎縮抑制効果を示す。摂取されたケルセチン配糖体は体内でグルコースが外れ、グルクロン酸抱合を受けてマクロファージに作用する。植物色素は紫外線防御のために発達し、人体にも有益だ。ウィルス関連の話題が多い現在、植物色素の知見は重要性を増している。ケルセチンは自然免疫を高める可能性も示唆されている。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

ミヤコグサの花弁は黄色と赤色が混在し、珍しい。黄色はフラボノイドの一種ケルセチンの配糖体とカロテノイドに由来する。赤色はカロテノイドの酸化によるものと考えられる。ケルセチンの配糖体は安定しているが、カロテノイドは酸化されやすい。花弁形成後、時間の経過とともにカロテノイドが酸化し赤くなるため、黄色と赤が混在する。フラボノイドとカロテノイドの組み合わせを持つ花は少なく、これがミヤコグサの花弁の色の珍しさの一因と考えられる。ケルセチンはハチミツにも含まれるフラボノイドで、人体への良い影響も示唆されている。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

シロザの下葉が赤く変色していたことから、植物の色素について考察している。記事では、花の色素の基礎知識として、農研機構の情報を引用し、花の四大色素(カロテノイド、フラボノイド、ベタレイン、クロロフィル)について解説。カロテノイドは暖色系の色素で、フラボノイドは淡黄色から紫まで幅広い色を発現し、クロロフィルは緑色を呈する。これらの色素の配合比率によって花の色が決まる。また、花蜜や花粉に含まれる色素が蜂蜜の色や香りに影響を与え、機能性を高めていることにも触れ、色素の理解を深めることで、健康増進にも繋がる知見が得られると期待している。さらに、マメ科の植物を例に、フジの紫色、レンゲの赤紫、ミヤコグサの黄色、ジャケツイバラの黄色など、様々な花の色を紹介し、色素の多様性を示している。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

コトブキ園から葉酸が豊富な「恵壽卵」をいただいた。鮮やかなオレンジ色の黄身が特徴で、これは鶏の飼料に含まれるカロテノイドによるもの。カニ殻に含まれるアスタキサンチンで黄身が濃くなることが発見されたが、アレルゲンの問題からカボチャやパプリカが代替として使われる。黄身の鮮やかさは抗酸化作用の強さを示し、親から子への贈り物と言える。卵は酸化しにくく鮮度が保たれ、美味しく食べられる期間も長い。また、亜鉛も豊富に含む。レッドチェダーチーズの赤色も牛乳由来のカロテノイドによるもので、哺乳類の母乳にはカロテノイドが含まれる。黄身の鮮やかさは価値であり、機能性を高める重要な要素と言える。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

秀品率向上には、植物の生育に必須な微量要素である亜鉛の適切な供給が新たな課題となっている。亜鉛欠乏は生育不良や収量低下を引き起こすため、土壌診断に基づいた施肥設計が重要だが、土壌への亜鉛供給だけでは植物への吸収効率が悪く、効果的な対策とは言い難い。葉面散布も有効だが、散布時期や濃度、製剤の違いによって効果にばらつきが生じる。そこで注目されているのが、キレート剤を用いた亜鉛供給や、光合成細菌などの微生物を利用した吸収促進技術である。これらの技術により、植物体内の亜鉛濃度を高め、秀品率向上に繋げる試みが進められている。しかし、最適な施用方法やコスト面など、実用化に向けた更なる研究開発が必要とされている。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

免疫向上に重要な亜鉛は、好中球の活性酸素産生やDNA合成に関与し、不足すると免疫機能が低下する。好中球はペルオキシダーゼ酵素群を用いて活性酸素を生成し病原体を殺菌するが、この酵素の補酵素にはNADPHやヘムが必要となる。NADPHは光合成の明反応で生成され、ヘムはアミノレブリン酸から合成される。これらの経路は植物の光合成や活性酸素の制御機構と類似しており、葉緑素豊富な春菊は亜鉛などの微量要素も豊富で免疫向上に良いと考えられる。ただし、マンガン欠乏土壌で育った野菜は効果が期待できないため、土壌の質にも注意が必要。ウイルス感染時は、好中球ではなくナチュラルキラー細胞によるアポトーシス誘導が主であり、そこでも活性酸素が重要な役割を果たす。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

自然免疫、特に好中球の機能向上に有効な食品を探る記事。好中球は活性酸素(次亜塩素酸、スーパーオキシド、過酸化水素)を産生し殺菌するが、その生成に関わる酵素の補酵素や活性酸素の過剰産生による弊害、スーパーオキシドから過酸化水素への変換メカニズムが不明点として挙げられる。活性酸素の産生と恒常性維持に関わる栄養素を含む食品、特に生鮮野菜の重要性が示唆されている。ただしウイルス感染時には好中球ではなくNK細胞が活躍するため、対策は異なる。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

過酸化水素は好中球が体内に侵入した細菌類を殺菌する際に、活性酸素の一種として生成されます。好中球は細菌を認識し、取り込み、活性酸素、過酸化水素、次亜塩素酸、加水分解酵素などを用いて殺菌します。殺菌後の好中球は死亡し、膿となります。活性酸素の過剰発生はウイルス感染後の重症化に繋がるため、好中球の働きと食生活による免疫向上には関連性がありそうです。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

免疫向上に野菜スープが良いという記事をきっかけに、活性酸素抑制に重要なグルタチオンに着目し、二価鉄と共に豊富に含む食材として春菊を推している。春菊は葉緑体周辺に二価鉄とグルタチオンが多く、β-カロテンも豊富。コマツナではなく春菊を選んだ理由は、菌根菌がつかないコマツナは微量要素が不足しがちで、キク科の春菊は病気に強く殺菌剤の使用量が少ないため。殺菌剤が少ないことは、虫による食害被害の増加を抑えるなど、様々な利点につながる。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

この記事は、味噌の熟成過程と米ぬかボカシ肥料の生成過程の類似性から、土壌中の腐植形成メカニズムを探る考察です。味噌の熟成におけるメイラード反応が土壌中の腐植生成にも関わっている可能性に着目し、米ぬかボカシ肥料の生成過程における経験を交えて論じています。

著者は、米ぬか、油かす、石灰を混ぜて嫌気発酵させる米ぬかボカシ肥料の生成過程で、通常分解しにくいウッドチップが大量に混入しても、見事に熟成した経験を紹介しています。この経験から、嫌気発酵環境下では過酸化水素が発生し、リグニンを分解、その結果生じる黒色の液体が米ぬかに付着し褐色になる過程が、土壌中の腐植形成、ひいてはメイラード反応と関連があるのではないかと推測しています。そして、この米ぬかボカシ肥料の生成過程が、腐植形成を理解する重要な手がかりになる可能性を示唆しています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

蜂蜜の美味しさの要因を探る中で、蜂蜜中の糖分以外の要素、特に花粉に着目している。ミツバチは花蜜だけでなく花粉も巣に持ち帰り、これはミツバチの成長に必要なタンパク質やビタミン、ミネラルなどを供給する。花粉の種類によって微量元素の構成が異なり、蜜源植物の種類によって花粉の量や性質も変わる。つまり、蜂蜜の味には、糖の種類だけでなく、花粉の種類と量も影響を与えている可能性がある。この仮説は、野菜の美味しさにおける亜鉛や味覚増強物質の役割と同様に、微量元素が味に影響を与えるという考え方に基づいている。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

蜂蜜の甘さと保存性の鍵は、糖、特にフルクトースにある。フルクトースは吸湿性が高く蜂蜜の粘度を高め、微生物の生育を抑制する。また、グルコースオキシダーゼが生成する過酸化水素も、蜂蜜の抗菌作用に寄与する。蜂蜜には糖以外にも、酵素を含むタンパク質やミネラルが含まれ、酵素活性を通じて蜂蜜の組成が変化し続ける。つまり、蜂蜜の特性は、ミツバチ由来の酵素や成分の相互作用によって維持されている。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

緑茶に含まれるカテキンは、インフルエンザなどのウイルスに吸着し感染を予防する効果がある。ウイルスは非生物で、宿主細胞の器官を乗っ取って増殖する。宿主細胞表面の糖鎖をウイルスが認識することで感染が成立する。カテキンはウイルスのスパイクタンパクを封じ、この認識プロセスを阻害すると考えられる。しかし、カテキンは体内に留まる時間が短いため、日常的に緑茶を摂取する必要がある。緑茶の甘みが少ない、苦味と渋みのバランスが良いものが効果的と考えられる。ウイルスは自己増殖できないため、特効薬がない。mRNAワクチンは、体内で無毒なスパイクタンパクを生成させ、抗体生成を誘導する新しいアプローチである。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

吉野川で緑泥片岩を探していた筆者は、息子が拾った薄茶色の扁平な石を顕微鏡で観察した。すると、肉眼では想像もつかない鮮やかな色彩が現れ、割れ目には暗緑色が確認できた。これは、表面が酸化した緑泥片岩の可能性がある。緑色の石に意識が集中していたため、当初は見過ごしていたこの石に、実は質の向上に関するヒントが隠されているかもしれない。恩師の「小さな変化を見逃すな」という言葉が胸に響き、自分の視野の狭さを反省しつつ、息子の観察眼によって新たな発見を得られたことに安堵する。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

緑泥石は、土壌形成において重要な役割を果たす粘土鉱物の一種です。風化作用により、火成岩や変成岩に含まれる一次鉱物が分解され、緑泥石などの二次鉱物が生成されます。緑泥石は、層状構造を持ち、その層間にカリウムやマグネシウムなどの塩基性陽イオンを保持する能力があります。これらの陽イオンは植物の栄養分となるため、緑泥石を含む土壌は肥沃です。

緑泥石の生成には、水と二酸化炭素の存在が不可欠です。水は一次鉱物の分解を促進し、二酸化炭素は水に溶けて炭酸を形成し、岩石の風化を加速させます。さらに、温度も緑泥石の生成に影響を与えます。

緑泥石は、土壌の物理的性質にも影響を与えます。層状構造により、土壌の保水性や通気性が向上し、植物の生育に適した環境が作られます。また、緑泥石は土壌の団粒構造を安定させる働きも持ち、土壌侵食の防止にも貢献します。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

土壌有機物の生成において、メイラード反応が重要な役割を果たす可能性が示唆されています。メイラード反応は、糖とアミノ酸が加熱によって褐色物質(メラノイジン)を生成する反応です。土壌中では、植物由来の糖やアミノ酸が微生物によって分解され、メイラード反応を起こしやすい物質に変化します。生成されたメラノイジンは、土壌粒子と結合しやすく、安定した有機物として土壌に蓄積されます。この過程が、土壌の形成や肥沃度の向上に貢献していると考えられます。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

ホルモース反応は、生命誕生の鍵を握るとされる、ホルムアルデヒドから糖を生成する反応です。ホルムアルデヒド水溶液に水酸化カルシウム(消石灰)を加えると、グリセルアルデヒドやジヒドロキシアセトンといった炭素数3の糖が生成されます。これらの糖や中間生成物はアルドール反応により縮合し、炭素数5や6の糖へと変化します。ホルムアルデヒドは生物の代謝で自然発生し、水酸化カルシウムは土壌に普遍的に存在するため、ホルモース反応は生命の起源において重要な役割を果たしたと考えられています。ジヒドロキシアセトンはメイラード反応にも関与し、土壌における反応との関連が示唆されます。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

植物は、損傷を受けた際にグルタミン酸を使って、まるで動物の神経系のように全身に信号を伝達している。グルタミン酸は、動物では神経伝達物質として知られるが、植物においても防御反応の引き金となる重要なシグナル分子として機能する。研究では、蛍光タンパク質を用いて植物体内のカルシウムイオンの動きを観察することで、損傷を受けた箇所からグルタミン酸の波が全身に伝播し、離れた葉でも防御反応が活性化されることが確認された。このグルタミン酸による信号伝達は、動物の神経系に類似した速さで起こり、植物が迅速に危険を感知し対応する仕組みを備えていることを示唆している。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

著者は、桜の幹に地衣類が多いという当初のイメージを再考している。摂津峡公園の桜広場で見かけた地衣類から、大都市の桜並木で地衣類が少ない理由を考察した。国立科学博物館の情報を参考に、地衣類、特にウメノキゴケは排気ガスに弱いことを知る。摂津峡公園の桜広場は高台にあり、車の通行が少なく、排気ガスの影響が少ない。さらに、桜の名所として剪定などの管理が行き届き、地衣類にとって日当たりが良い環境である。これらのことから、桜の幹と地衣類の相性というより、人為的な管理によって地衣類が生育しやすい環境が作られている可能性を指摘する。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

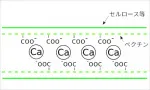

ペクチンは植物の細胞壁や細胞間層に存在する多糖類で、主要構成成分はガラクツロン酸である。ガラクツロン酸はグルコースからUDP-糖代謝を経て合成されるガラクトースが酸化されたもの。つまり、ペクチンの材料は光合成産物であるグルコースを起点としている。ガラクトース自体は主要な炭素源である一方、細胞伸長阻害等の有害性も持つため、植物は単糖再利用経路でリサイクルまたは代謝する。ペクチン合成にはマンガンクラスターによる光合成の明反応が重要だが、家畜糞の連続使用はマンガン欠乏を招き、光合成を阻害する可能性がある。つまり、健全な土壌作り、ひいては良好な植物生育のためには、マンガン供給にも配慮が必要となる。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

台風被害を軽減するために、個人レベルでできる対策として、生ゴミの土中埋設による二酸化炭素排出削減が提案されています。埋設方法には、ベントナイト系猫砂を混ぜることで、消臭効果と共に、有機物分解で発生する液体の土中吸着を促進し、二酸化炭素排出抑制と植物の生育促進を狙います。

この実践により、土壌は改善され、生ゴミは比較的短期間で分解されます。また、土壌にはショウジョウバエが多く見られ、分解プロセスへの関与が示唆されます。

台風被害軽減と関連づける根拠として、二酸化炭素排出削減による地球温暖化抑制、ひいては台風強大化の抑制が考えられます。また、土壌改良は保水力を高め、豪雨による土砂災害リスク軽減に寄与する可能性も示唆されています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

タデ科の植物、特にスイバは、荒廃地や痩せた土地で先駆的に生育する重要な役割を持つ。その理由は、根に含まれるシュウ酸が土壌のリン酸を可溶化し、他の植物の生育を促進するためである。さらに、スイバはアレロパシー作用を持つ可能性があり、他の植物の生育を抑制することで自らの生存を確保する。しかし、土壌が肥沃になると、スイバは他の植物との競争に敗れ、姿を消す。これは、スイバが過酷な環境でこそ真価を発揮する、パイオニアプランツとしての特性を示している。このサイクルは、土壌の肥沃化と植生の遷移に重要な役割を果たしている。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

1:1型粘土鉱物は、風化により正電荷を帯び、病原菌を吸着不活性化する可能性を持つ。火山灰土壌に多いアロフェンではなく、畑土壌に豊富な1:1型粘土鉱物に着目し、その風化を促進する方法を考察する。風化には酸への接触が必要だが、硫安等の残留性の高い肥料は避けたい。そこで、米ぬかボカシ肥に着目。嫌気発酵で生成される乳酸による持続的な酸性環境が、1:1型粘土鉱物の風化を促すと考えられる。同時に、嫌気発酵中の微生物増殖により病原菌も抑制できる。理想的には、米ぬかボカシ肥が1:1型粘土鉱物の正電荷化を促進し、病原菌の吸着・不活性化に貢献する効果が期待される。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

土壌中の粘土鉱物と腐植の結合について、メイラード反応に着目して考察している。腐植をポリフェノールの重合体と定義し、メイラード反応(糖とアミノ酸の結合)による腐植酸生成に着目。ポリフェノールとピルビン酸の反応を例に、糖を介してポリフェノールとアミノ酸が結合する可能性を示唆。正荷電のアミノ酸がメイラード反応で結合することで、粘土鉱物への吸着が可能になると推測。食品製造の知見を応用し、嫌気性米ぬかボカシ肥料の重要性を示唆しつつ、土壌構造の理解を深めている。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

徳島県吉野川市周辺では「青い石が出る園地は良いミカンが出来る」という言い伝えがある。この青い石は緑泥石片岩で、三波川変成帯でよく見られる。緑泥石片岩は、マグネシウム肥料の原料となる水滑石(ブルーサイト)を生成する場所であることから、土壌にマグネシウムが豊富に含まれる。さらに、緑泥石片岩は風化するとカリウムやマグネシウム、2:1型粘土鉱物を含む肥沃な土壌となる。これらの要素がミカン栽培に適していると考えられ、地元農家からは土地への高い信頼が寄せられている。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

緑泥石は2:1:1型粘土鉱物で、風化によって層間に金属水酸化物イオン等を取り込んだ14Å中間体を形成する。14Å中間体はバーミキュライトと緑泥石の中間的性質を示し、クエン酸処理で層間物質を除去するとスメクタイト様の性質を示す。これは植物根から分泌される有機酸が緑泥石に作用し、スメクタイト様の粘土鉱物へと変化させる可能性を示唆する。つまり、CECの低い緑泥石が風化と植物の作用によってCECの高いスメクタイト様の性質を獲得する可能性がある。このことから、緑色岩露頭下に有機物豊富な黒土が形成される現象も説明できる。緑泥石の風化と植物による変化を理解することは土壌の理解を深める上で重要である。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

粘土鉱物は、岩石の風化によって生成される微粒で層状の珪酸塩鉱物です。風化には、物理的な破砕と、水や酸との化学反応による変質があります。カリ長石がカオリンに変化する過程は、化学的風化の例です。鉱物の風化しやすさは種類によって異なり、一般的に塩基性の強い火山岩ほど風化しやすいです。同じ珪酸含有量でも、急速に冷えて固まった火山岩は、深成岩より風化しやすい石基を多く含みます。そのため、玄武岩のような火山岩は斑れい岩のような深成岩よりも風化しやすく、結果として異なる種類の粘土鉱物が生成されます。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

石灰岩は炭酸カルシウムを主成分とする堆積岩で、その成り立ちは遠い海と深く関わっている。陸から運ばれた堆積物が続成作用で固まる過程で、石灰岩も形成されるが、主成分である炭酸カルシウムの由来は陸起源ではない。実は、サンゴなどの生物の遺骸が遠方の海で堆積し、長い年月をかけて地殻変動により陸地へと現れることで、石灰岩が形成される。つまり、現在の日本の石灰岩は、かつてハワイのような温暖な海で形成されたサンゴ礁の名残である。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

ボカシ肥作りにおいてトレハロース添加の効果について考察している。トレハロースは微生物が生成する糖であり、食品加工では冷凍耐性を高めるために用いられる。ボカシ肥作りにおいても冬季の低温による発酵への悪影響を防ぐ目的で添加される可能性がある。しかし、米ぬか等の材料が低糖状態かは不明であり、経験的に発酵が停止したこともないため、添加は不要と判断。一方で、植物へのトレハロースの効果に着目し、トレハロースを多く含む可能性のある廃菌床堆肥の有効性についても言及している。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

パンの美味しそうな焼き色は、メイラード反応とキャラメル反応によるもの。メイラード反応は糖とアミノ酸が反応して褐色になり、パンの香ばしい香りのもととなる。アミノ酸の種類によって香りが異なり、小麦に多いプロリンはパンの匂い、ロイシンはチーズの匂い、フェニルアラニンはライラックの花の匂い、バリンはチョコレートの匂いを生み出す。キャラメル反応は糖の酸化による褐色化で、焦げ臭の原因となる。これらが絶妙なバランスで混ざり合い、パン特有の芳香を形成する。糖とアミノ酸の由来については、今後の考察に委ねられる。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

パンのふっくらした食感の鍵は、グルテンだ。グルテンは小麦粉に含まれるグルテニンとグリアジンというタンパク質が水と結びつき、網目状になったもの。この網目が、酵母の発酵で発生する二酸化炭素の膨張に耐え、パンを膨らませる。グルテニンは捏ねることでジスルフィド結合が強化され、弾力が増す。水分量やビタミンC、塩分もグルテンの強度に影響する。このグルテンの網目構造が、焼き上がったパンの柔らかく、気泡の多いクラム(内相)を作り出す。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

パンは、強力粉、イースト菌(酵母、乳酸菌、コウジカビ等を含む)、砂糖、塩、水から作られる。イースト菌によるアルコール発酵で、ブドウ糖からアルコールと二酸化炭素が発生し、この二酸化炭素がパンを膨らませる。焼成時にアルコールは揮発するが、一部残存する場合もある。パンのカビやすさは、栄養豊富で水分を含むため。イースト菌はアルコール発酵以外にも、パンの栄養価や香りに繋がる様々な発酵を行うと考えられる。パン作りは土壌理解にも役立つ知見を含んでいる。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

土壌からの強力な温室効果ガス、一酸化二窒素(N₂O)の排出は、地球温暖化に大きく寄与している。N₂Oは窒素肥料の施用によって増加し、特に硝化作用と脱窒作用が主要な発生源となる。硝化作用は好気的環境でアンモニアが硝酸に酸化される過程、脱窒作用は嫌気的環境で硝酸が窒素ガスやN₂Oに還元される過程である。土壌の水分状態、酸素濃度、有機物含量、温度などがこれらの反応速度に影響を与えるため、N₂O排出量は変動する。過剰な窒素肥料施用はN₂O排出を増加させるため、土壌診断に基づいた適切な施肥管理が重要となる。また、硝化抑制剤や緑肥の活用など、N₂O排出削減のための技術開発も進められている。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

生ゴミの悪臭対策として、ベントナイトが有効です。ベントナイトは粘土鉱物の一種で、水分を含むと膨張し、アンモニアなどの臭い分子を吸着する性質があります。生ゴミにベントナイトを混ぜることで、臭いを抑え、ハエの発生も抑制できます。

記事では、ベントナイトをコーヒーかすに混ぜて消臭効果を検証しています。コーヒーかす単体では腐敗臭が発生しやすいですが、ベントナイトを混ぜることで臭いが軽減され、1週間後もほぼ無臭の状態を保ちました。このことから、ベントナイトは生ゴミの消臭に効果的で、環境にも優しい方法と言えるでしょう。さらに、ベントナイトは土壌改良にも役立ち、堆肥化プロセスを促進する効果も期待できます。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

土壌消毒前に廃菌床などの土壌改良材を使用すべきか、消毒後が良いのかという問いに対し、消毒前に使用することを推奨する。理由は、土壌改良材の使用により土壌物理性が向上し、クロルピクリンくん蒸剤が土壌深くまで浸透しやすくなり、消毒効果が高まるため。また、土壌改良材は土壌鉱物を保護し、窒素化合物の酸化作用による微量要素の溶脱やアルミニウム溶脱を防ぐ効果も期待できる。有用微生物相への影響については、土壌消毒が必要なほど劣化した土壌では、そもそも有用微生物の活動は低いと考えられる。理想的には、土壌改良材→土壌消毒→土壌改良材+有機質肥料の順序で施用するのが良い。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

台風の大型化傾向を受け、温暖化対策の必要性が叫ばれる中、個人レベルでの取り組みの難しさや経済活動とのジレンマが指摘されている。発電による海水温上昇や過剰消費、火山活動の活発化による海水温上昇なども懸念材料として挙げられ、大量絶滅の可能性にも触れられている。著者は、二酸化炭素固定化を目指し、植物質有機物の活用による発根促進肥料に着目。生産過程での温室効果ガス排出削減と品質向上、農薬散布回数の減少による利益率向上を図ることで、環境問題への現実的なアプローチを試みている。綺麗事の押し付けではなく、生活や仕事の質の向上に繋がる実践的な対策の重要性を訴えている。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

鉱物の風化と植物の死が、岩石を土壌へと変える過程を解説している。岩石は、風化によって物理的・化学的に分解され、細かい粒子となる。物理的風化は、温度変化や水の凍結などにより岩石が砕ける現象。化学的風化は、水や酸素などが岩石と反応し、組成が変化する現象。生成した粘土鉱物は保水性や保肥性に優れ、植物の生育に適した環境を作る。さらに、植物の死骸は微生物によって分解され、有機物となる。この有機物は土壌に養分を供給し、団粒構造を形成、通気性や保水性を向上させる。つまり、岩石の風化と植物の死骸の分解が土壌生成の重要な要素であり、両者の相互作用が豊かな土壌を育む。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

土壌消毒剤ダゾメットは、土壌中で分解されメチルイソチオシアネート(MITC)を生成することで殺菌・殺虫作用を発揮する。MITCは生物の必須酵素の合成阻害や機能停止を引き起こす。ダゾメットはクロルピクリンに比べ使用頻度が高い。MITCはアブラナ科植物が害虫防御に生成するイソチオシアネート(ITC)の一種であり、ジャスモン酸施用で合成が促進される。ITCの殺虫作用に着目すると、緑肥カラシナを鋤き込むことでダゾメット同様の効果が期待できる可能性がある。これは、カラシナの葉に含まれる揮発性のITCが土壌に充満するためである。土壌還元消毒は、米ぬかなどを土壌に混ぜ込み、シートで覆うことで嫌気状態を作り、有害微生物を抑制する方法である。この方法は、土壌の物理性改善にも効果があり、環境負荷も低い。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

土壌消毒を見直すべき時期が来ている。深く耕すと病原菌が浮上する懸念があるが、土壌消毒剤は深部に届かない可能性がある。糖蜜やエタノールを用いた土壌還元消毒は深部の病原菌を減少させる効果がある。これは米ぬかによる土壌還元消毒と同じ原理で、嫌気環境下で有機物が分解される際に土壌の酸化還元電位が変化し、過酸化水素や二価鉄が生成され、ヒドロキシラジカルによる強力な滅菌作用が生じるためと考えられる。土壌改良材、米ぬか/糖蜜、酸素供給材を組み合わせ、マルチで覆うことで、病原菌の生育環境を改善できる可能性がある。連作を避け、ソルガムなどの緑肥を栽培すれば更に効果的。米ぬかは菌根菌増殖や食害軽減にも繋がる。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

米ぬか土壌還元消毒は、ハウス栽培で1~2トン/反の米ぬかを散布、潅水し、土と撹拌後、ビニールで覆い20日ほど静置する手法。酸素遮断下で微生物が米ぬかを消費し二酸化炭素が充満、酸欠状態となる。発酵熱と太陽光で高温となり、太陽光消毒も同時に行う。嫌気環境下では乳酸菌の抗菌効果も期待できる。また、還元状態によるフェントン反応で土壌病害虫死滅の可能性も考えられる。

/** Geminiが自動生成した概要 **/