/** Geminiが自動生成した概要 **/

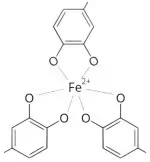

リン酸吸収係数とは、土壌のリン酸吸着能力を示す指標です。火山灰土壌や粘土質土壌ではリン酸吸収係数が高く、リン酸が植物に利用されにくくなります。

しかし、リン酸吸収係数に関与するアルミニウムや鉄は、腐植酸とも相性が良く、腐植酸の効きやすさにも影響します。つまり、リン酸吸収係数が高い土壌は、腐植酸が効きやすい可能性があるのです。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

リン酸吸収係数とは、土壌のリン酸吸着能力を示す指標です。火山灰土壌や粘土質土壌ではリン酸吸収係数が高く、リン酸が植物に利用されにくくなります。

しかし、リン酸吸収係数に関与するアルミニウムや鉄は、腐植酸とも相性が良く、腐植酸の効きやすさにも影響します。つまり、リン酸吸収係数が高い土壌は、腐植酸が効きやすい可能性があるのです。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

園芸資材として赤玉土や軽石につづき、スコリアの存在が気になった。ホームセンターで販売されているのを確認し、その多様性に驚いた。スコリアは多孔質で赤や黒っぽい岩石だが、軽石とは異なる。軽石が流紋岩質や安山岩質のマグマ由来である一方、スコリアは玄武岩質マグマ由来で、鉄を多く含むため重い。玄武岩質の土は扱いやすいことから、価格次第ではスコリアも注目の土壌改良材となる可能性がある。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

赤玉土は園芸でよく使われるが、軽石ではなく関東ローム層由来の粘土だ。アロフェンを含むため酸性を示し、鉄や硫黄も多く含むため硫化水素が発生し、根腐れの原因となる場合がある。しかし、通気性、保水性、保肥性に優れるというメリットもある。鹿沼土よりも風化が進んだ状態であり、風化軽石の選択肢の一つとなる。注意点として、含まれる硫黄は化学反応や菌の活動により硫化水素を発生させる可能性があり、アルミニウム、鉄、硫黄の多さがリン酸吸収係数の増加や根腐れに繋がる可能性がある。 風化の度合いを考慮し、鹿沼土などの軽石と使い分ける必要がある。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

鹿沼土(鹿沼降下軽石)を粉砕し、水に溶けるか(正しくはコロイド化するか)を実験した。粉砕した鹿沼土を半透明容器に水と共に入れ、静置した結果、粒子の大きさによって層状に分離した。大きな粒子は浮遊し、細かい粒子は沈殿した。上澄みは半日後には透明になった。浮遊物を除去した残りは、粘土(モンモリロナイト、カオリナイト)のような粘性は無いものの、一時的に泥水状態になったことから、粘土鉱物(アロフェン)とみなせる。容器底には黒い粒子が確認され、これは鉄を含む鉱物と考えられる。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

アロフェンは、pH依存的に陽イオン交換容量(CEC)と陰イオン交換容量(AEC)を示す粘土鉱物です。低pH環境では、アルミニウムイオンが水と反応してプロトンを放出し、正に帯電した表面を形成するため、陰イオンを吸着しAECを示します。高pH環境では、水酸基がプロトンを放出し、負に帯電するため、陽イオンを吸着しCECを示します。つまり、アロフェンを含む土壌のイオン交換容量はpHに大きく影響され、酸性土壌ではAEC、アルカリ性土壌ではCECが支配的になります。この性質は、土壌の養分保持能力や土壌改良に影響を与えます。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

軽石を落葉抽出液(おそらくタンニンを含む酸性)に浸したところ、黒い鉱物が脱落し、軽石に穴が空いた。軽石の主成分である無色鉱物(石英、長石)は酸に反応しないため、脱落した黒っぽい鉱物は有色鉱物(角閃石か磁鉄鉱と推測)と考えられる。これらの有色鉱物は酸に反応し溶解することで軽石から脱落した可能性がある。結果として軽石表面に穴が空き、水の浸透による風化が促進されると考えられる。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

SOY CMS向け「キーワード自動抽出プラグイン」が開発されました。Google Gemini APIを利用し、記事内容からキーワードを自動抽出し、サイト内検索を強化します。特徴は、キーワードの読み仮名検索に対応している点です。例えば、「風化」を「ふうか」と入力しても記事がヒットします。MeCabのような形態素解析エンジンの導入・設定の手間を省き、生成AIの力で実現しました。将来的には入力補完や類義語検索も実装予定です。プラグインパッケージはsaitodev.co/soycms/からダウンロードできます。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

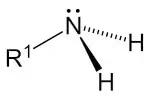

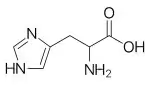

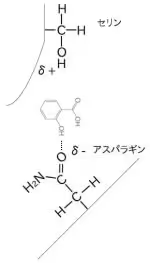

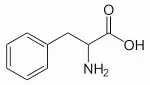

ヒスチジンのイミダゾリル基の反応性に着目し、他のアミノ酸のポリフェノールとの反応性を考察している。アミノ基を持つアミノ酸は、窒素原子に非共有電子対があるため、プロリンを除きポリフェノールと反応する可能性がある。特に、リシン(アミノ基)、アルギニン(グアニジノ基)、グルタミン(アミド基)などは反応しやすい候補として挙げられる。しかし、現時点では各アミノ酸の反応性の大小関係は不明。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

窒素を含む化合物は、非共有電子対を持つため求核剤となる。アミノ酸の中で特にヒスチジンは、イミダゾリル基に二つの窒素を持つ。イミダゾール環の1位と3位の窒素共に非共有電子対を持つが、3位の窒素の非共有電子対が環の外側を向いているため、求核付加反応への関与がより重要となる。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

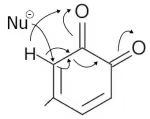

腐植酸の形成過程におけるキノンの求電子性に着目し、土壌中の求核剤との反応を考察している。キノンは求核剤と反応しやすく、土壌中に存在する求核剤として含硫アミノ酸であるシステインが挙げられる。システインのチオール基は求核性を持ち、キノンと求核付加反応を起こす。この反応はシステインを含むペプチドにも適用でき、ポリフェノールが他の有機物と結合し、より大きな化合物、すなわち腐植酸へと変化していく過程を示唆している。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

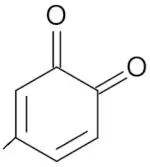

有機化学の演習を通して、土壌理解に必要な芳香族化合物の学習を進めている。特に、ポリフェノールとモノリグノールの結合におけるキノンの役割に着目。ポリフェノールは酸化されてキノンとなり、このキノンが反応の鍵となる。キノンの酸素原子との二重結合は電子を引き寄せやすく、モノリグノールのような求核剤と反応する。具体的には、キノンの酸素に求核剤の電子が移動し結合が形成される。この反応によりポリフェノール同士やポリフェノールとモノリグノールが結合する。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

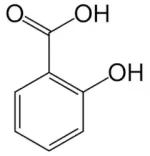

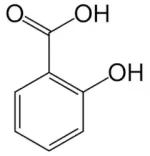

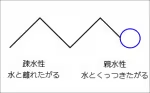

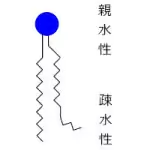

サリチル酸はタンパク変性に加え、脱脂作用も持つ。ベンゼン環(疎水性)、ヒドロキシ基とカルボキシ基(親水性)という構造から、弱い界面活性剤のように働く。このため、角質層の油脂と反応し除去する。油脂は水を弾くため、その除去は角質層の水分の保持を促し、軟化につながる。サリチル酸の構造が界面活性剤と類似していることが、角質軟化作用の一因となっている。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

サリチル酸は角質軟化作用を持つ。細胞膜を浸透したサリチル酸は、タンパク質や脂質に作用する。タンパク質はアミノ酸がペプチド結合し、水素結合、ジスルフィド結合、イオン結合、疎水性相互作用によって複雑な三次構造を形成する。サリチル酸はフェノール性ヒドロキシ基でタンパク質の水素結合に介入し、ベンゼン環の非極性によってイオン結合と疎水性相互作用にも影響を与え、タンパク質を変性させる。この二段階の作用によりタンパク質の機能、例えば生理活性や水溶性が変化し、角質軟化につながる。エタノールもタンパク質を変性させるが、ベンゼン環を持たないためサリチル酸のような強い角質軟化作用はない。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

サリチル酸は、ベンゼン環による非極性と、カルボキシ基及びフェノール性ヒドロキシ基による極性という両方の性質を持つため、脂溶性でありながら、細胞膜表面の親水性部分にも近づける。この両方の性質が、細胞膜への浸透に重要となる。 サリチル酸は、外側の親水性部分に弾かれることなく、内側の疎水性部分にも弾かれることなく浸透し、角質軟化作用を発揮する。膜貫通タンパクや脂質との反応は、更なる研究が必要である。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

この記事はサリチル酸の角質軟化作用のメカニズムを解説しています。まず、角質の硬さはケラチンによるものであると述べ、サリチル酸はケラチン自体に作用するわけではないことを指摘しています。次にサリチル酸の構造を図示し、ベンゼン環、カルボキシ基、ヒドロキシ基から構成されることを説明しています。ベンゼン環とカルボキシ基の存在によりサリチル酸は脂溶性を示し、油などの非極性物質と混ざりやすい性質を持つと解説しています。最後に、ベンゼン環とヒドロキシ基によるフェノール様の性質については、次回以降に持ち越すと述べています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

サリチル酸の角質軟化作用について、角質とケラチンの説明から始まっている。角質は皮膚最外層の死んだ細胞層で、ケラチンという硬タンパク質を含んでいる。ケラチンの硬さは、システインというアミノ酸同士がジスルフィド結合していることによる。そして、サリチル酸はケラチンに直接作用するのではなく、別のメカニズムで角質を軟化させることが示唆されている。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

ドラッグストアでイボ取り薬の有効成分がサリチル酸であることに気づき、植物ホルモンとしても知られるサリチル酸の作用機序に興味を持った筆者は、その角質軟化作用について調べた。サリチル酸は角質細胞間のタンパク質を分解し、水分の浸透を促すことで角質を剥がれやすくする。

この強い反応性を持つサリチル酸を植物がどのように利用しているのか疑問に思い、その歴史を調べると、ヤナギ樹皮から抽出されたサリシンを加水分解・酸化することで得られることがわかった。植物は、反応性の高いサリチル酸を配糖体などの形で扱いやすくしていると考えられる。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

シモクレンの冬芽は、寒さや乾燥から芽を守る芽鱗(鱗片葉の一種)で覆われている。一方、アカメガシワは芽鱗を持たない裸芽である。アカメガシワの葉には毛があるため、裸芽の状態でもこの毛が芽の保護に役立っている可能性が考えられる。つまり、芽鱗の有無は植物の冬越し戦略の違いを示しており、アカメガシワは毛による保護を選択していると考えられる。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

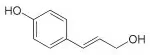

ハクモクレンとシモクレンはどちらも蕾が生薬「辛夷」の原料となるが、有効成分が異なる。紫色のシモクレンはオイゲノールを含み、白いハクモクレンはエストラゴールを含む。エストラゴールはオイゲノールのヒドロキシ基がメトキシ基に、メトキシ基が水素に置き換わった構造をしている。このベンゼン環における官能基の違いが花弁の色の違いに関連している可能性がある。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

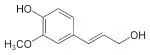

紫木蓮の花蕾は生薬「辛夷」として用いられ、有効成分はオイゲノールである。オイゲノールはカシワの葉にも含まれる成分。モクレンの生薬は冬芽ではなく花蕾が使われるが、オイゲノールは花弁形成段階で増加するのか、冬芽の葉に他の苦味成分が多いのかは不明。生薬研究は新たな知見につながる可能性がある。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

緑茶の緑色は葉緑素だが、紅茶の茶葉の褐色はフィオフィチンによる。フィオフィチンは、葉緑素の中心にあるマグネシウムが水素に置き換わることで生成される。マグネシウムの喪失により、緑色から褐色に変化する。紅茶の発酵過程でこの変化が起こる。つまり、紅茶の褐色は、変質した葉緑素であるフィオフィチン由来の色である。抽出された紅茶の溶液にもフィオフィチンが含まれる可能性が高い。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

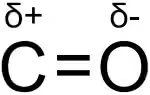

キノンはケトンと類似の性質を持つカルボニル基を持ち、腐植形成に重要な役割を果たす。カルボニル基の炭素は酸素より電気陰性度が低いためδ+に荷電し、求核剤の攻撃を受けやすい。例えば、アセトンは水と反応し、水和反応を起こす。この反応では、水のOH-がカルボニル炭素に付加し、プロパン-2,2-ジオールが生成される。この求核付加反応はキノンの反応性を理解する上で重要な要素となる。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

EFポリマーは食品残渣由来の土壌改良材で、高い保水性を持ち、砂地や塩類集積土壌に有効。吸水すると粒状になり、堆肥と混ぜると保水性を高める。更に、重粘土質の土壌に添加すると団粒構造を形成し、通気性・通水性を向上させる効果も確認された。植物繊維が主原料のため、土壌微生物により分解されるが、腐植と併用することで団粒構造への取り込みが期待される。緑肥播種前の施肥も有効。二酸化炭素埋没効果も期待できる、画期的な土壌改良材。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

ハロゲン陰イオンの求核性は、元素番号の大きいI⁻>Br⁻>Cl⁻>F⁻の順に強くなる。これは原子半径の大きさが関係する。一般的に、原子半径が大きいほど溶媒の影響を受けにくく、求核置換反応の速度が低下しにくい。つまり、ヨウ素は溶媒の影響を最も受けにくいため、最も速く反応する。また、原子半径が大きいほど電子密度が分散し、電子が他の分子に与えられやすいため、求核攻撃が起こりやすくなる。前述のOH⁻とCl⁻の比較は、今回のハロゲン同士の比較とは異なる要因が影響している。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

ポリフェノールは腸内細菌叢で代謝され、最終的に単純な有機酸となる。ケルセチンを例に挙げると、フロログルシノールと3-(3,4-ヒドロキシフェニル)-プロピオン酸に分解され、それぞれ酪酸・酢酸と4-ヒドロキシ馬尿酸へと変化する。4-ヒドロキシ馬尿酸生成過程ではアミノ酸抱合が関わっていると考えられる。この代謝経路は土壌中での分解と類似すると推測される。ポリフェノール豊富な飼料を家畜に与えると糞中ポリフェノールは減少し、土壌改良効果も低下するため、ポリフェノールを含む食品残渣は直接堆肥化するのが望ましい。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

ポリフェノールと生体内分子の弱い化学結合に着目し、水素結合、配位結合に加え、π-π相互作用、CH-π相互作用、カチオン-π相互作用などを紹介。ベンゼン環の重なり合いによるπ-π相互作用は腐植物質形成の重要な要素と考えられ、土壌の保水性や保肥力にも関わると推測される。これらの相互作用は腐植物質の立体構造形成に寄与し、有機物の理解を深める上で重要である。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

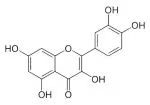

ポリフェノールの科学(朝倉書店)を購入し、値段分の価値があると実感。健康機能中心の目次で躊躇していたが、ポリフェノールと生体内分子の相互作用に関する詳細な記述が有益だった。特に、ポリフェノールの酸化的変換とアミノ酸との共有結合反応は、土壌中の腐植物質形成の初期段階を理解する上で重要。キノン体がアミノ酸と反応し架橋構造やシッフ塩基を形成する過程は、土中でもペプチド等が存在すれば起こり得る。この反応によりポリフェノールはカルボキシ基を得て、腐植酸としての性質を獲得する。この知見は、栽培における土壌理解を深める上で非常に役立つ。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

腐植酸生成の鍵となる酒石酸とポリフェノールに着目し、ワイン粕を用いた堆肥製造の可能性を探っている。ワイン熟成過程で生じる酒石酸と、ブドウ果皮に豊富なポリフェノールが、ワイン粕中に共存するため、良質な腐植酸生成の材料として期待できる。ワイン粕は家畜飼料にも利用されるが、豚糞由来の堆肥は他の成分を含むため、純粋なワイン粕堆肥の製造が望ましい。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

腐植酸、特にフルボ酸のアルカリ溶液への溶解性について解説している。フルボ酸は、陰イオン化、静電気的反発、水和作用を経て溶解する。陰イオン化は、フルボ酸のカルボキシル基とフェノール性ヒドロキシル基が水酸化物イオンと反応することで起こる。フェノール性ヒドロキシル基はベンゼン環に結合したヒドロキシル基で、水素イオンを放出しやすい。カルボキシル基はモノリグノールやポリフェノールには含まれないが、フミン酸の構造には酒石酸などのカルボン酸が組み込まれており、これがアルカリ溶液への溶解性に関与すると考えられる。良質な堆肥を作るには、ポリフェノールやモノリグノール由来の腐植物質にカルボン酸を多く付与する必要がある。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

腐植酸は、フミン酸、フルボ酸、ヒューミンに分類される。フルボ酸は酸性・アルカリ性溶液に溶け、植物生育促進効果が高い。これは、カルボキシル基やフェノール性ヒドロキシ基のプロトン化、および金属イオンとのキレート錯体形成による。フルボ酸はヒドロキシ基(-OH)豊富なタンニン由来でキレート作用を持つ構造が多い一方、フミン酸はメトキシ基(-OCH3)を持つリグニン由来でキレート作用が少ない構造が多いと推測される。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

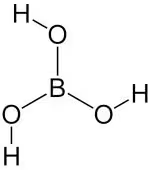

ホウ砂を水に溶かすとホウ酸B(OH)₃になる。ホウ酸は糖のような多価アルコールと錯体を形成する。この錯体はキレート結合ではなく、ホウ酸が糖のヒドロキシ基と結合した構造を持つ。糖は生物にとって必須だが、ホウ酸と錯体を作ると生理反応が阻害されるため、ホウ酸は殺虫剤などに利用される。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

小学生の息子がスライム作りに使うホウ砂について調べている。ホウ砂(Na₂[B₄O₅(OH)₄]·8H₂O)は水に溶けると四ホウ酸イオン(B₄O₇²⁻)を生じ、これが加水分解してホウ酸(H₃BO₃)になる。更にホウ酸は水と反応し、B(OH)₄⁻と平衡状態になる。水溶液はOH⁻の生成によりアルカリ性になる。スライム作りにおいて重要なのは四ホウ酸イオンの加水分解だが、詳細は後述。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

アカメガシワの黄葉はキサントフィルという色素によるもの。キサントフィルはラジカルに関与する可能性があり、モノリグノールやキノンとのラジカルカップリングが考えられる。

モノリグノールはリグニンの構成要素であり、ラジカルカップリングによって様々なリグニン構造が形成される。この多様性はリグニンの機能、特に植物の強度や腐朽抵抗性に影響を与える。キノンもラジカル反応に関与し、リグニン生合成経路の一部を担う。キノンは酸化還元反応を触媒し、モノリグノールのラジカル化を促進する役割を持つ。

これらの反応は植物の成長や腐植形成に深く関わっている。キサントフィルもラジカル反応に関与するならば、植物の黄葉と腐植形成にも何らかの関連があるかもしれない。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

ネズミ忌避剤によく使われるハッカ油の成分について調べたところ、主成分はl-メントールで、その他l-メントンなどのケトン類が含まれることがわかった。ハッカの香りは好き嫌いが分かれるが、特に小動物への使用には注意が必要だ。肉食動物はケトン類を分解できず、肝不全などを引き起こす可能性がある。草食動物や雑食動物でも分解能力は低い。ケトン類の分解が滞ると有害なので、ハッカ油の摂取には気をつけなければならない。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

土壌の保水性向上に関する新たな研究では、セルロースを低濃度水酸化ナトリウム下で凍結、クエン酸添加、溶解することで高強度構造を形成し、水や物質の出入りに優れた性質を持つことが示された。この研究から、霜柱と根酸の作用で土壌中でも同様の反応が起こり、保水性向上に繋がる可能性が示唆される。霜柱の冷たさと根酸がセルロースのヒドロキシ基周辺に作用することで、高pH条件下でなくても構造変化が起こる可能性があり、土壌の保水性向上に繋がる具体的な方法論の発見が期待される。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

土壌の保水性向上に有効な有機物として、ポリマー、特にセルロースに着目。ポリマーは多数の反復単位からなる高分子で、セルロースはグルコースが鎖状に結合した植物繊維である。グルコースの結合後も多数のヒドロキシ基(-OH)が残るため、保水性に優れる。単位面積あたりのヒドロキシ基量はセルロースが最大と考えられ、土壌保水に最も効果的な有機物と言える。綿などの植物繊維製品が良い例である。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

夏場の猛暑日に備え、土壌の保水性向上が課題となっている。保水性向上策として植物由来ポリマーが注目されるが、その前に保水性の本質を理解する必要がある。アルコールのヒドロキシ基(-OH)は水と結合しやすく、水溶性を高める。同様に、多数のヒドロキシ基を持つ糖類(例:ブドウ糖)は水への溶解度が非常に高く、100mlの水に約200gも溶ける。この高い水溶性は、化合物の周囲に水分を保持する能力を示唆し、土壌の保水性向上を考える上で重要な要素となる。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

SOY CMSとSOY Shopは、2024年11月末に公開されたPHP8.4に対応済みです。SOY CMSはPHP8.3対応以降、廃止された機能を使用していなかったため、PHP8.4への対応に伴う大規模な改修は不要でした。PHP8.4対応版はsaitodev.co/soycms/からダウンロードできます。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

コニフェリルアルコールは、モノリグノールの一種で、p-クマリルアルコールのベンゼン環にメトキシ基が付加した構造を持つ。その合成経路は、p-クマリルアルコールに直接メトキシ基が付加されるのではなく、前駆体であるp-クマロイルCoAにメトキシ基が付加されてフェルロイルCoAが生成され、そこからCoA-S-が外れることで生成される。コニフェリルアルコールを主成分とするリグニンは、グアイアシルリグニン(G-リグニン)と呼ばれ、裸子植物に多く含まれる。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

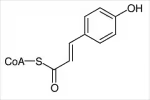

p-クマリルアルコールは、リグニンの構成要素であるモノリグノールの一種です。その生合成は、フラボノイド合成経路と一部共通しています。p-クマロイルCoAからCoA-Sが外れ、p-クマルアルデヒドを経てp-クマリルアルコールが生成されます。p-クマロイルCoAはフラボノイドの基となるカルコンの合成にも関与するため、モノリグノールとフラボノイドは合成経路を共有していることが分かります。p-クマリルアルコールが主要な構成要素となるリグニンは、p-ヒドロキシフェニルリグニン(H-リグニン)と呼ばれます。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

土壌の重要な構成要素であるリグニンは、ベンゼン環を持つモノリグノール(p-クマリルアルコール、コニフェリルアルコール、シナピルアルコール)と、イネ科植物特有のO-メチル化フラボノイドであるトリシンが結合した複雑な高分子化合物である。一見複雑な構造だが、これらの構成要素の合成経路や重合方法を理解することで、土壌の理解を深めることができる。リグニンは木の幹の主要成分であり、その構造は一見複雑だが、基本構成要素を理解することで土壌への理解を深める鍵となる。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

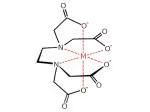

キレート作用を持つ有機酸について解説。アスコルビン酸(ビタミンC)のキレート能は限定的。キレート作用で有名なEDTAはカルボキシ基が金属イオンと結合する。キレート作用を持つ有機酸として、クエン酸、リンゴ酸、酒石酸、シュウ酸、フマル酸、コハク酸などが挙げられ、これらは複数個のカルボキシ基を持つ。アスコルビン酸も挙げられるが、キレート能は低い。比較的低分子で複数個のカルボキシ基を持つことがキレート作用を持つ有機酸の特徴と言える。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

蛇紋岩土壌は、貧栄養、高重金属、高pHといった特徴から植物にとって過酷な環境です。特にニッケル過剰が問題で、植物は鉄欠乏に似た症状を示します。ニッケルは鉄の吸収を阻害するのではなく、鉄と同時に吸収され、鉄の本来の場所にニッケルが入り込むことで、植物は鉄欠乏だと錯覚し、更なる鉄とニッケルの吸収を招き、悪循環に陥ります。しかし、蛇紋岩土壌にも適応した植物が存在し、その耐性メカニズムを理解することが、この土壌での栽培攻略につながります。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

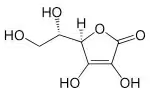

アスコルビン酸(ビタミンC)は、デヒドロアスコルビン酸に酸化される過程で還元剤として働く。酸化の際、アスコルビン酸は2つのプロトン(水素イオン)と電子を放出し、これが他の物質を還元する。プロトンの放出により溶液は酸性になる。つまり、アスコルビン酸は自身を酸化することで、他の物質を還元する能力を持つ。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

ゲラニインは加水分解型タンニンの一種で、複雑な構造を持つ。中心にはグルコース(ブドウ糖)があり、その各炭素に没食子酸が結合している。さらに、没食子酸同士も結合している。一見複雑だが、基本構造はグルコースと没食子酸の組み合わせである。より詳細な情報は「化学と生物 Vol. 60, No. 10, 2022」に記載されているが、本記事ではこの概要説明にとどめる。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

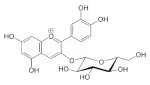

本稿では、黒大豆の表皮に含まれるシアニジン 3-グルコシドを例に、フラボノイドの配糖体について解説しています。

シアニジン 3-グルコシドは、フラボノイドの一種であるシアニジンとグルコースが結合した配糖体です。グルコースが付与されることでシアニジンの安定性が高まり、花弁の色素としてより長く色を出し続ける役割を担います。

配糖体化は、フラボノイドの安定性や溶解性を変化させるため、土壌中のポリフェノールの挙動を理解する上で重要な要素となります。

今後の記事では、配糖体がさらにどのように変化していくかを追跡することで、ポリフェノールの縮合反応の理解を深めていく予定です。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

田んぼの土壌は、酸素の供給によって酸化還元電位が変化します。酸素が多いと酸化状態になり、電子を受け取る力が強くなります。逆に酸素が少ないと還元状態になり、電子を放出する力が強くなります。

酸化状態の田んぼでは、窒素は硝酸イオンとして存在しやすく、水に溶けやすい性質から、流れ出て環境負荷を高める可能性があります。一方、還元状態の田んぼでは、窒素はアンモニウムイオンとして存在し、土壌に吸着しやすいため、流出が抑えられます。

田んぼの酸化還元電位を管理することで、窒素の流出を制御し、環境負荷を低減できる可能性があります。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

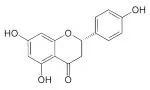

p-クマロイルCoA からフラボノイドを経てタンニンが合成される過程について解説しています。まず、p-クマロイルCoA にマロニルCoA が3 つ結合し、ナリンゲニンカルコンが生成されます。次に、異性化酵素によりナリンゲニンカルコンが異性化し、フラバノンであるナリンゲニンが生成されます。ナリンゲニンはフラボノイドの基本骨格であり、様々なフラボノイド合成の出発点となります。そして、フラボノイドからタンニンが合成されます。タンニンのタンパク質凝集作用やヤシャブシの実の肥料としての利用など、植物における重要な役割についても触れています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

この記事では、土壌成分であるタンニンの前駆体であるフラボノイドの生合成経路について解説しています。まず、フラボノイドの基本骨格と、芳香族アミノ酸からの生合成経路について概説します。次に、チロシンからp-クマル酸を経て、重要な中間体であるp-クマロイルCoAが生成される過程を詳しく説明します。p-クマロイルCoAはフラボノイドだけでなく、リグニンの合成にも関与する重要な化合物です。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

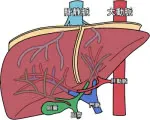

施設栽培では、軽度の鉄欠乏でも生育や収量に影響が出やすい。鉄欠乏は土壌pHの上昇や、灌水水の炭酸水素イオン濃度が高い場合に発生しやすく、初期症状は新葉の黄化だ。症状が進むと葉脈のみ緑色となり、最終的には葉全体が白化し枯死する。軽度の鉄欠乏は目視では判別しにくいため、葉緑素計を用いた測定や、葉身の養分分析による早期発見が重要となる。対策としては、土壌pHの調整や鉄資材の施用、適切な灌水管理などが挙げられる。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

ポリフェノールの抗酸化作用は、ベンゼン環に付与された複数のヒドロキシ基が電子を放出しやすい性質を持つことに由来する。ポリフェノールは還元剤として働き、自身は酸化されてキノン体となる。酸素を還元する場合、ポリフェノールは電子を酸素に渡し、活性酸素(スーパーオキシドや過酸化水素)を生成する。この反応は植物の栽培において重要な役割を果たす。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

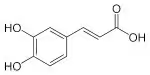

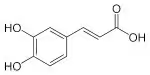

コーヒー酸は、2つのヒドロキシ基を持つポリフェノールの一種です。その生合成は、芳香族アミノ酸のフェニルアラニンから始まります。フェニルアラニンはアミノ基を失ってケイヒ酸に変換され、さらにヒドロキシ基が付加されてクマル酸が生成されます。最後に、クマル酸にもう1つヒドロキシ基が付加されることで、コーヒー酸が合成されます。ケイヒ酸、クマル酸、コーヒー酸は植物において重要な化合物であり、その構造を理解しておくことは重要です。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

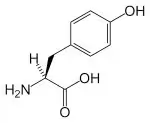

この記事では、もう一つの芳香族アミノ酸であるチロシンについて解説しています。チロシンは、フェニルアラニンのベンゼン環にヒドロキシ基が付いた構造をしており、プレフェン酸からヒドロキシ基を外さずにグルタミン酸からアミノ基を受け取ることで合成されます。また、パルミジャーノ・レジャーノチーズのシャリシャリとした食感の結晶がチロシンであることは有名です。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

植物は、ベンゼン環を含む芳香族化合物を合成する際に、最初に芳香族アミノ酸のフェニルアラニンを合成します。フェニルアラニンは、光合成で合成された糖の中間物質からシキミ酸経路を経て合成されます。このフェニルアラニンを基に様々な芳香族化合物が合成されます。 ちなみに、除草剤ラウンドアップは、シキミ酸経路に作用して芳香族化合物の合成を阻害することで効果を発揮します。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

アルコールとフェノールの違いは、ヒドロキシ基(-OH)の性質の違いにあります。アルコールのエタノールでは、酸素(O)が水素(H)を強く引き付けるため中性です。一方、フェノールでは、ベンゼン環が酸素を引っ張るため、酸素と水素の結合が弱まり、水に溶けると水素イオン(H+)が解離し酸性を示します。フェノールはこのように水素イオンが解離しやすい性質が、ポリフェノールの生理作用に重要な役割を果たします。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

ポリフェノールを理解するため、まずはその構成要素であるヒドロキシ基(-OH)を含むエタノールから解説します。エタノールは消毒液として身近ですが、水に溶けるものの酸としては非常に弱いです。これは、エタノール中のO-H結合が強く、水素イオン(H+)が解離しにくいことを意味します。それでも水に溶けるのは、ヒドロキシ基が水分子と水素結合を作るためです。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

この記事は、鮮やかな紅色の花を咲かせるつる性植物「マルバルコウ」について考察しています。著者はマルバルコウの見た目の特徴からヒルガオ科に属する植物と推測し、その花弁の色素について「ペラルゴニジン」というアントシアンの可能性を探っています。しかし、マルバルコウの花弁の色素に関する研究は少なく、結論には至っていません。また、「縷紅」という名前の由来についても考察し、紅色の花を咲かせるつる性植物であることに由来すると推測しています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

エビスグサ、別名決明子は、種子と地上部にアントラキノン(クリソファノール、エモジン)、ナフトピロン(トララクトン)という成分を含みます。アントラキノン類は、両端のベンゼン環に水酸基やメチル基が付与された構造を持ちます。エモジンには抗菌作用がありますが、目に直接作用するメカニズムは不明です。決明子は漢方薬として、目の充血や視力減退などに用いられますが、具体的な作用機序は解明されていません。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

白榴石はカリウムを多く含むため肥料として使われるケイ酸塩鉱物です。輝石と同じケイ酸の形なのに、アルミニウムが入る隙間があるのが化学的に不思議です。白榴石はカリウム豊富でシリカが少ない火成岩にできますが、日本の火成岩分類では該当するものがなく、海外では異なる可能性があります。このことから、土壌を理解するには火成岩の知識がまだまだ必要だと感じます。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

白雲母は、フィロケイ酸塩鉱物の一種で、化学組成はKAl2□AlSi3O10(OH)2です。特徴は、鉄の含有量が少なく絶縁体や断熱材としての性質を持つことです。黒雲母と違い、白っぽい色をしています。菫青石が風化する過程で生成されることもあり、栽培においてはカリウム供給源として利用されます。風化が進むと、2:1型粘土鉱物へと変化します。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

京都府木津川市の黒雲母帯は、黒雲母と絹雲母を含む泥質千枚岩が変成作用を受けた地域です。この地域には菫青石も存在し、風化すると白雲母や緑泥石に変わり、最終的には2:1型粘土鉱物を構成する主要成分となります。菫青石の分解断面は花びらの様に見えることから桜石とも呼ばれます。木津川市で見られる黒ボク土は、これらの鉱物の風化によって生成された可能性があります。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

山口県岩国市の「ざくろ石帯」は、石灰岩とマグマが反応して形成されたスカルン鉱床です。スカルン鉱床は、石灰岩中の柘榴石を多く含んでいます。柘榴石は、カルシウム、マグネシウム、鉄を含むネソケイ酸塩鉱物で、Yにアルミニウム、Zにケイ素が入っているのが一般的です。この地域では、柘榴石が土壌の母岩として風化するため、柘榴石に由来する土壌が形成されていると考えられます。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

造岩鉱物から粘土鉱物への風化の後、カオリナイトはさらに水と反応してギブス石と二酸化ケイ素になる。ギブス石はCECがなく、二酸化ケイ素も栽培に不利なため、造岩鉱物の風化の行き着く先は栽培難易度の高い赤黄色土と呼ばれる土壌となる。

赤黄色土は日本土壌インベントリーで容易に確認できる。ギブス石はさらに風化してボーキサイトになる可能性があるが、ここでは触れない。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

火山灰土壌に特徴的なアロフェンは、風化すると層状の粘土鉱物であるカオリナイトに変化します。この過程で、アロフェンの構造中の余剰なアルミニウム(Al)が活性アルミナとして遊離します。

アロフェンは、内側に少ないケイ素(Si)、外側に多くのAlを持つ構造です。風化によってAlが外れることで構造が変化し、カオリナイトのような層状構造が形成されます。

この活性アルミナは植物の根の成長に悪影響を与える可能性があり、火山灰土壌での栽培では注意が必要です。特に、アロフェンを多く含む黒ボク土では、活性アルミナの量が多くなる傾向があります。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

火山ガラスは、急速に冷えたマグマからできる非晶質な物質です。黒曜石や軽石などがあり、風化すると粘土鉱物であるアロフェンに変化します。軽石は風化すると茶色い粘土になり、これはアロフェンを含んでいます。このことから、軽石を堆肥に混ぜると、アロフェンが生成され団粒構造の形成を促進し、堆肥の質向上に役立つ可能性があります。軽石の有効活用として期待されます。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

アロフェンは、外側にAl、内側にSiが配置する独特な構造を持つ粘土鉱物です。Alによる正電荷とSiによる負電荷が、特徴的なAECを示します。また、Si-O結合の不規則な切断(Broken-bond defects)により、高いCECを示します。アロフェンは火山ガラスだけでなく、長石の風化過程で生成されることもあります。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

アロフェンは、土壌名「アロフェン質黒ボク土」に見られる重要な粘土鉱物です。非晶質で、中空球状の形態をしています。構造は、Al八面体シートとSi四面体シートが組み合わさり、球状に重なり合った形をしています。シートの重なりには小さな隙間が存在します。一般の粘土鉱物とは異なり、層状構造を持たない点が特徴です。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

カリ長石(KAlSi3O8)は水と二酸化炭素と反応し、カオリナイト(Al2Si2O5(OH)4)、炭酸カリウム(K2CO3)、二酸化ケイ素(SiO2)を生成します。カオリナイトは1:1型粘土鉱物の一種です。二酸化ケイ素は石英などの鉱物になります。ただし、長石からカオリナイトへの風化は段階的に進行し、両者間には複数の粘土鉱物が存在します。造岩鉱物と土壌の関係を深く理解するには、これらの粘土鉱物についても学ぶ必要があります。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

長石は、アルカリ金属やアルカリ土類金属のアルミノケイ酸塩を主成分とする鉱物グループです。ケイ酸四面体が三次元的にすべて結合したテクトケイ酸構造を持ち、その隙間にナトリウムやカリウム、カルシウムなどが配置されます。

テクトケイ酸は、ケイ酸四面体の4つの頂点がすべて他のケイ酸四面体と結合した構造をしています。すべてのケイ酸が完全に結合しているわけではなく、結合度の低い箇所が存在し、そこに金属イオンが入り込みます。

完全に結合したテクトケイ酸はSiO2と表され、石英となります。長石は石英と異なり、テクトケイ酸構造中に金属イオンを含むため、様々な種類が存在します。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

同型置換とは、粘土鉱物の結晶構造中で、Si四面体が壊れ、代わりにAl四面体が配置する現象です。Si四面体のSiはAlと置き換わるのではなく、結晶が壊れて再構成する際にAl四面体が組み込まれる形となります。壊れたSi四面体はSi(OH)4として水に溶けると考えられます。同型置換により結晶構造は負に帯電し、CEC(保肥力)が増大します。pHや温度が同型置換に影響を与える可能性があります。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

記事「く溶性苦土と緑泥石」は、土壌中のマグネシウム供給における緑泥石の役割について解説しています。

土壌中のマグネシウムは植物の生育に不可欠ですが、多くの場合、植物が直接吸収できる「く溶性」の状態にあるマグネシウムは限られています。そこで注目されるのが緑泥石です。

緑泥石は風化しにくいため土壌中に長期間存在し、ゆっくりとマグネシウムを供給します。つまり、緑泥石は土壌中のマグネシウムの貯蔵庫としての役割を担っています。

さらに、土壌中のpHや他の鉱物の影響を受けて緑泥石からマグネシウムが溶け出す速度が変化することも指摘されています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

ミカン栽培において「青い石が出る園地は良いミカンができる」という言い伝えがあります。この青い石は緑泥石を多く含む変成岩である「青石」のことです。緑泥石は保水性・排水性・通気性に優れており、ミカンの生育に必要なリン酸の供給源となるため、良質なミカン栽培に適した土壌となります。言い伝えは、経験的に緑泥石がもたらす土壌の利点を表しており、科学的根拠に基づいた先人の知恵と言えます。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

かつて黒雲母は単一の鉱物と考えられていましたが、現在ではマグネシウムを多く含む金雲母と鉄を多く含む鉄雲母の固溶体であることが分かっています。金雲母の化学組成はKMg3AlSi3O10(OH)2、鉄雲母はKFe3^2+AlSi3O10(OH,F)2です。金雲母は風化すると、緑泥石やバーミキュライトといった粘土鉱物へと変化します。つまり、金雲母の風化を理解することは粘土鉱物の理解を深めることに繋がります。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

黒雲母の結晶構造は、ケイ酸の平面網状型重合体層間にAl、OH、Kが挟まれた構造をしています。Kは層間に位置し、2:1型粘土鉱物と類似していますが、黒雲母には水分子層が存在しません。2:1型粘土鉱物は層間にMⁿ⁺イオンと水分子を保持しており、これが保肥力に影響を与えると考えられています。水分子層の存在が黒雲母と2:1型粘土鉱物の大きな違いであり、その形成条件を理解することが重要です。そこで、粘土鉱物の構造と化学組成に関する文献を参考に、水分子層の形成メカニズムを詳しく調べていきます。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

黒雲母は、フィロケイ酸と呼ばれる層状のケイ酸が特徴の鉱物です。2:1型の粘土鉱物に似た構造を持ち、ケイ酸が平面的に網目状に結合した「平面的網状型」構造をとります。この構造は、粘土鉱物の結晶構造モデルにおける四面体シートを上から見たものに似ています。黒雲母は、風化によって粘土鉱物に変成する過程で、その層構造が変化していくと考えられています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

鉱物の風化速度は結晶構造に影響されます。単鎖構造のケイ酸塩鉱物(例:輝石)は複鎖構造(例:角閃石)よりも風化に弱く、複鎖構造はさらに重合が進んだ環状構造(例:石英)よりも風化に耐性があります。これは、重合が進むほどケイ酸イオンが安定し、風化による分解に抵抗するためです。

そのため、角閃石は輝石やかんらん石よりも風化に強く、風化が進んでから比較的長い間、元の形態を保持できます。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

輝石はかんらん石よりもケイ酸の重合が進んだ構造を持っており、そのため風化しにくい。ケイ酸が一次元の直鎖状に並んでおり、その隙間に金属が配置されている。この構造では、金属が常に外側に露出しているように見えるが、ケイ酸塩鉱物では重合が進んだ構造ほど風化速度が遅くなることが知られている。つまり、輝石の金属溶脱はかんらん石よりも起こりにくい可能性がある。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

ケイ酸は、ケイ素と酸素で構成され、自然界では主に二酸化ケイ素(SiO2)の形で存在する。水に極わずか溶け、モノケイ酸として植物の根から吸収される。

しかし、中性から弱酸性の溶液では、モノケイ酸同士が重合して大きな構造を形成する。この重合の仕方は、単鎖だけでなく複鎖など、多様な形をとる。

造岩鉱物は、岩石を構成する鉱物で、ケイ酸を含有するものが多い。熱水やアルカリ性の環境では、ケイ酸塩が溶けやすくなる。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

珪藻土にはケイ酸が多く含まれ、多孔質構造で水分 retentionに優れています。このため、土壌改良材として使用することで、土壌水分保持力の向上と、ケイ酸の持続的溶出が期待されます。

ケイ酸は植物の細胞壁の強化や病害抵抗性の向上に役立ち、特にイネ作では、倒伏防止や品質向上効果が期待できます。しかし、過剰に添加すると、土壌のアルカリ化や土壌養分の吸収阻害につながる可能性があります。

珪藻土を土壌改良材として使用する場合は、土壌の性質や作物の種類に合わせて適切な量の添加が重要です。一般的には、土壌100kgあたり1~2kgの珪藻土を、耕起や移植時に混ぜ込む方法が推奨されています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

稲作でケイ酸を効かせるには、田に水を溜めた状態を保つことが重要です。ケイ素を含む鉱物が水に溶けてケイ酸イオンを放出するためには、大量の水が必要です。イネはケイ酸イオンを細胞に取り込み、細胞壁を強化して倒伏を防ぎます。

田から水を抜く期間を短くすることで、ケイ酸イオンの溶出とイネの吸収が促進されます。中干し期間を削減する稲作法では、ケイ酸を利用することで草丈を抑制し、倒伏を防止する効果が期待できます。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

コーヒー抽出残渣の施肥が1年目は植物の生育を抑制し、2年目は促進するのは、土壌微生物がカフェインを分解するためと考えられる。このカフェインは、植物の成長に抑制効果を及ぼす可能性がある。

カフェインの障害には、細胞内のカルシウム濃度調整の異常と細胞分裂の阻害が含まれる。

土壌消毒は、カフェインを分解する土壌微生物を減少させ、地力窒素の減少につながる可能性がある。したがって、土壌消毒を行う場合は、地力窒素の損失を考慮する必要がある。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

コーヒーかすに含まれるカフェインは、植物の生育を抑制する可能性があります。しかし、分解されると土壌を改善し、植物の成長を促進します。また、コーヒーかすにはクロロゲン酸というポリフェノールが含まれており、病気を抑制する効果があるとされています。2年目以降、クロロゲン酸はタンニンと反応するため、抑制的な効果が軽減されます。カフェインは植物にアデノシン受容体様の構造が存在しないため、動物に見られるような覚醒作用はありません。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

コハク酸は、貝類や日本酒に多く含まれる酸味と旨味を持つ有機化合物です。クエン酸回路の中間体として、生体内エネルギー産生に重要な役割を果たします。構造的には、2つのカルボキシ基を持つジカルボン酸で、クエン酸から数段階を経て生成されます。

旨味成分として知られるグルタミン酸は、コハク酸の前駆体であるα-ケトグルタル酸と関連しており、コハク酸もグルタミン酸に似た旨味を持つと考えられます。貝類に多く含まれる理由は、エネルギー代謝経路の違いや、浸透圧調整に関与している可能性などが考えられています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

アカメガシワの種子が成熟した。重力散布では種子の拡散が考えられず、町中に自生しているのは不思議だ。

そこで、種子の休眠性の高さや、鳥による種子運搬が考えられる。アカメガシワの種子は鳥にとって無害であることが以前に判明している。

アカメガシワは、種子の拡散方法が明確でない不思議な植物である。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

銅などの金属は酸と反応して溶ける。この反応では、金属の表面の金属イオンが溶液中の酸と反応して、金属イオンの水和物(水に囲まれたイオン)となり、溶液中に放出される。一方、酸は水素イオンを失い、溶液中の水和水素イオンとなる。金属イオンと水和水素イオンが反応して、水素ガスを発生させる。この反応は、金属の表面に凸凹を作ったり、穴を開けたりするため、金属を溶かす。また、酸が濃ければ金属が溶ける速度も速くなる。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

水田では、酸化層でメタン酸化菌がほとんどのメタンを二酸化炭素と水に変換する。しかし、90%以上のメタンは大気中に放出されず、イネの根からの通気組織を通って排出される。

また、メタンがイネの根に取り込まれると発根が抑制される可能性があり、これを回避するために中干しを行うという説がある。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

スダチは酢橘と漢字で書き、古くから酢の原料として利用されてきた。クエン酸を多く含み、酢酸は少ない。スダチチンというポリメトキシフラボンと呼ばれる成分が機能性を有することが判明。スダチチンはタチバナのノビレチンと構造が類似しており、両者の近縁性が示唆される。スダチも古代史では「非時香菓(ときじくのかくのこのみ)」に該当する可能性がある。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

筆者は「ネムノキ」を漢方薬の観点から調べた。熊本大学薬学部のデータベースによると、ネムノキの樹皮、花、小枝と葉は薬用として使われ、主な成分はサポニンとフラボノイドである。薬効成分は多くの植物で似ており、フラボノイドの重要性が改めて認識された。ネムノキは漢字で「合歓木」、生薬名は「合歓皮」と、そのままの意味でわかりやすい。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

カナムグラは、かつてクワ科に分類されていましたが、現在はアサ科に分類されています。茎葉に苦味健胃作用があり、その成分は、近縁種のホップに含まれるフムロンと推測されます。フムロンはビールの苦味成分であるイソフムロンの前駆体で、抗菌・抗酸化作用も知られています。カナムグラは身近な植物でありながら、このような薬理活性を持つ成分を含んでいることが分かります。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

SOY Shopの顧客管理機能強化として、属性1〜3の項目名を自由に設定できるようになりました。これにより、顧客の詳細検索だけでなく、顧客一覧ページの簡易検索でも活用できます。

従来は「属性1」のような固定名称でしたが、例えば「郵便番号」「誕生日」「紹介者」など、自由に名称を設定できます。この変更により、顧客情報の管理と検索がより便利になります。

また、SOY2フレームワークではSOY Shopの顧客管理と連携できるライブラリを提供しており、ログイン機能などを簡単に実装できます。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

記事は、大葉の香り成分リモネンがラット実験で抗ストレス作用を示したことを報告しています。リモネンはラットの肝臓で代謝され、ペリリルアルコールとペリラ酸になり、これらの代謝物が脳に到達します。代謝物の脳内濃度が高まると、ドーパミンなどの神経伝達物質の変動が見られ、リモネンがドーパミン放出を促進すると考えられます。ドーパミンは快感や意欲に関わる神経伝達物質であることから、リモネンの抗ストレス作用が示唆されます。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

ロスマリン酸は、シソ科植物やローズマリーなどに含まれるポリフェノールの一種です。特徴的な構造を持ち、抗酸化作用、抗炎症作用、抗アレルギー作用など様々な生理活性が報告されています。生合成経路では、フェニルアラニン由来のコーヒー酸とチロシン由来の4-ヒドロキシフェニル乳酸が縮合して生合成されます。その複雑な構造と多様な生理活性から、医薬品や健康食品への応用が期待されています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

大葉の香りの主成分はペリルアルデヒドという物質です。ペリルアルデヒドは、その構造を少し変化させたペリラルチンという物質に変換することができます。ペリラルチンは、砂糖の2000倍もの甘みを持つ「紫蘇糖」として知られており、大葉の香りの一部が甘みに変わる面白い特徴を示します。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

黒色土は硫黄保持力が高く、特に有機態硫黄の保持に優れています。有機態硫黄は、チロシンなどの芳香族アミノ酸と硫酸イオンがエステル結合したフェノール酸スルファートのような形で存在し、土壌中のプラス電荷と結合したり腐植酸に取り込まれたりしています。

しかし、誰が硫酸エステルを合成するのか、それが植物にとって利用しやすい形態なのかは、まだ解明されていません。今後の研究が待たれます。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

緑肥カラシナに含まれるシニグリンは、土壌中でアリルイソチオシアネート(AITC)に変換されます。AITCは水と反応し、最終的に硫化水素(H2S)を生成します。硫化水素は土壌に悪影響を与える可能性があるため、緑肥カラシナを輪作で栽培する際には注意が必要です。土壌改良材の使用など、適切な対策を講じることで、硫化水素による悪影響を軽減できる可能性があります。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

活性酸素の一種であるヒドロキシラジカルは、脂質の不飽和脂肪酸と反応し、脂質ラジカルを生成します。

脂質ラジカルは酸素と反応して脂質ペルオキシルラジカルとなり、さらに他の不飽和脂肪酸と反応して脂質ペルオキシドとなります。

一度始まった脂質の酸化は連鎖的に進行し、脂質ペルオキシドは新たな活性酸素の発生に関与する可能性も示唆されています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

記事では、活性酸素の生成過程における過酸化水素の役割について考察しています。過酸化水素は、酸素供給剤として働く一方で、フェントン反応においてはヒドロキシラジカルを生成し、酸化ストレスを誘導します。さらに、過酸化水素は反応相手によって酸化剤または還元剤として振る舞い、その二面性が活性酸素生成の複雑さに拍車をかけています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

酸素発生型光合成の誕生前は、酸素を発生しない光合成生物しかいませんでした。しかし、ある時、シアノバクテリアの祖先が、マンガンを含む酸素発生系を獲得しました。これは、水を分解して電子を取り出し、その際に副産物として酸素を発生させるシステムです。この酸素発生型光合成の誕生により、地球上に酸素が蓄積し始め、私たち人類を含む好気性生物の進化が可能になりました。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

妻が採取したツユクサを茹でて食べてみたところ、多少筋っぽかったものの、ほぼ苦味がなくスッキリとした甘みがあり美味だった。ツユクサは野草なのに、なぜ苦味成分であるポリフェノールが少ないのか疑問に思った。過去に書いた「ツユクサは細胞壁の構造が他の双子葉植物と異なる」という内容と何か関係があるかもしれない。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

この記事では、クズの可食部位を参考に、野菜の品種改良の偉大さを再認識しています。クズは若いつる先やつぼみ、花が食べられるものの、選別や収穫が大変です。一方で、サツマイモやエンサイは成長しても筋っぽくならず、ミズナやコマツナは収穫時期を選ばないため、作業効率が良いです。これらの野菜は、品種改良によって、クズのような野草に比べて栽培しやすくなっていることを実感させてくれます。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

ツユクサは、食べられる草ハンドブックでイチオシされている野草です。地上部の葉や茎が食用となり、見た目はエンサイに似ています。しかし、ツユクサは単子葉植物であり、ネギのような食感は想像しにくいです。実際に食してみると、エンサイのような食感が楽しめます。ツユクサは、おひたしや和え物、炒め物など、様々な料理に活用できます。また、乾燥させてお茶として楽しむことも可能です。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

アーティチョークは、ヨーロッパやアメリカで人気のある野菜です。つぼみの部分が食用となり、独特の風味と豊富な栄養価が特徴です。アーティチョークには、抗酸化作用、コレステロール値の低下、肝臓の健康維持、消化促進などの効果があると期待されています。具体的な栄養素としては、ビタミンC、ビタミンK、葉酸、カリウム、食物繊維などが豊富に含まれています。アーティチョークは、蒸したり、茹でたり、グリルしたりと様々な調理法で楽しまれています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

## 大浦牛蒡の持つ可能性:250字要約

大浦牛蒡は、一般的な牛蒡より太く長い品種で、食物繊維やポリフェノールが豊富。特に、水溶性食物繊維のイヌリンは、血糖値の上昇抑制や腸内環境改善効果が期待できる。

近年、食生活の変化から食物繊維摂取不足が問題視される中、大浦牛蒡は手軽に摂取できる食材として注目されている。

また、大浦牛蒡の栽培は、耕作放棄地の活用や雇用創出など、地域活性化にも貢献する可能性を秘めている。

食と健康、そして地域の課題解決に繋がる可能性を秘めた食材と言えるだろう。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

記事では、アメリカフウロという雑草がジャガイモ青枯病の防除に役立つことを紹介しています。アメリカフウロに含まれる没食子酸エチルという成分に抗菌作用があるためです。

没食子酸エチルは、防腐剤として使われるほか、ワインにも含まれています。これは、没食子酸とエタノールから合成されるためです。

筆者は、没食子酸を含む茶葉と炭水化物を混ぜて発酵させると、没食子酸エチルを含むボカシ肥料ができる可能性を示唆しています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

メグスリノキは、古くから眼精疲労によるかすみ目に効果があるとされ、その有効成分はカテキンだと考えられています。また、エピロドデンドリンというチロシナーゼ阻害作用を持つ成分も含まれており、化粧品開発への応用が期待されています。さらに、ロドデンドロールという成分には肝炎への効果も報告されていますが、その作用機序は明らかではありません。チロシナーゼ阻害作用との関連性も不明です。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

キャッサバは主要イモ類だが、根に青酸配糖体であるリナマリンを含む。通常、育種では毒性の低い品種が選抜されるが、キャッサバは有毒品種が選ばれてきた。理由は明確ではないが、収穫期間の長さ、収量の多さ、害虫への強さなどが考えられる。毒抜きが難しい獣から食料を守るため、毒性を有効活用した結果と言える。ヒガンバナのように毒を利点に変え、主要作物として栽培されている点は興味深い。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

アカメガシワと同じトウダイグサ科のポインセチアに興味を持った筆者は、図鑑で調べてみた。ポインセチアの赤い部分は花ではなく葉であり、アカメガシワ同様、木本植物であることを知る。さらに、ポインセチアの茎に含まれるホルボールという白い液に触れると炎症を起こす毒があることを知る。この毒は多くのトウダイグサ科植物に含まれるが、アカメガシワには含まれていないようだ。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

記事は、クズの葉を柏餅のように使えるかという疑問から、クズの葉に含まれる成分について考察しています。クズの根は葛餅の材料になりますが、葉にも食用となる可能性があるのかを調べた結果、薬用成分であるダイジンが含まれていることがわかりました。ダイジンはアルコール依存症治療の可能性がある一方で、クズの葉を食用にするための十分な情報は得られず、更なる調査が必要です。結論として、現時点ではクズの葉を食用とすることは推奨できません。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

アカメガシワは、身近に見られるありふれた木ですが、実は樹皮や葉に薬効を持つ民間薬として知られています。特に樹皮に含まれる「ベルゲニン」という化合物は、強い免疫調節作用を持つとされ、人々の生活に役立ってきました。昔の人々がアカメガシワを生活圏に植えていたのも、その薬効にあやかろうとしたためかもしれません。葉にもベルゲニンが含まれている可能性があり、おにぎりや餅を包むのに利用していたという事実とも関連付けられます。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

アオカビから発見された抗生物質ペニシリンについての記事の要約は次のとおりです。

1928年、アレクサンダー・フレミングは、アオカビがブドウ球菌の増殖を抑える物質を産生することを発見し、これをペニシリンと名付けました。ペニシリンは細菌の細胞壁の合成を阻害することで、細菌を死滅させます。第二次世界大戦中、ペニシリンは多くの兵士の命を救い、「奇跡の薬」として広く知られるようになりました。その後、合成ペニシリンや広範囲の細菌に有効なペニシリン系抗生物質が開発され、感染症の治療に大きく貢献しています。しかし、ペニシリンの過剰使用や誤用は耐性菌の出現につながるため、適切な使用が重要です。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

植物は、土壌中の有機物が微生物によって分解される過程で生じるアンモニア態窒素や硝酸態窒素などの無機態窒素を栄養源として利用します。しかし、植物は土壌中の無機態窒素の大部分を利用できるわけではなく、その一部しか吸収できません。土壌中の窒素の多くは、有機物の中に含まれており、植物が直接利用することはできません。植物は、土壌微生物と共生関係を築くことで、有機物中の窒素を間接的に利用しています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

吹田市で街路樹として珍しいカシワの木を見かけ、その殺菌作用について調べ始めた。妻との会話から、カシワの葉に含まれるオイゲノールという成分に殺菌効果があると推測。食品安全委員会の報告書にもオイゲノールの記載があったが、エポキシ化等の専門用語が多く理解できなかった。日常的な疑問を解決するには、まだまだ知識が足りないことを痛感した。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

この記事は、体調不良時に不足する糖質コルチコイドの材料となるコレステロールを卵ボーロから摂取できるかを考察しています。

卵ボーロには卵黄が含まれていますが、主成分はジャガイモ澱粉等で卵は10%程度です。少量の摂取ではコレステロール不足を補う効果は期待薄ですが、お菓子なので過剰摂取も問題です。

むしろ注目すべきは「ルテイン卵」を使用している点です。ルテインは目に良いカロテノイドで、卵はその蓄積能力があります。原料にこだわることで、たまごボーロは高品質な食品になり得る可能性を秘めていると言えるでしょう。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

糖質コルチコイドの一種であるコルチゾールは、コレステロールを原料として、体内で合成されます。まず、コレステロールからプレグネノロン、プロゲステロンへと変化し、最終的にコルチゾールが生成されます。つまり、コルチゾールの合成にはコレステロールが不可欠であり、コレステロールを多く含む鶏卵などは、体内の糖質コルチコイドのバランスを保つ上で重要な役割を果たしている可能性があります。コトブキ園の恵壽卵は、鶏の飼育環境にこだわり、栄養価の高い卵として知られています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

副腎皮質ホルモンは、体内での働きによって鉱質コルチコイドと糖質コルチコイドに分類されます。鉱質コルチコイドは体内電解質バランスを、糖質コルチコイドはエネルギー代謝や免疫に関与します。ストレスを感じると糖質コルチコイドの一種であるコルチゾールが分泌されます。慢性的なストレスはコルチゾールの分泌過多を引き起こし、体内のコルチゾールが枯渇しやすくなる可能性があります。このコルチゾールの枯渇が、ストレスによる体調不良の一因と考えられます。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

SOY CMSとSOY Shopの多言語サイト構築方法を大幅に改修しました。

従来はテンプレート数増加による管理コスト増大が課題でしたが、今回は以下の改善を行いました。

* 日本語ページと英語ページで同じテンプレートを使用可能に

* 画像ファイル名に言語キーを付与することで自動切り替え

* 記事とラベルを他言語のものと紐付け可能に

これらの改善により、管理画面の簡素化、多言語サイト構築の効率化を実現しました。

新パッケージはサイトからダウンロード可能です。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

本文は、黒曜石の産地として知られる隠岐諸島に焦点を当てています。

古代、良質な黒曜石は貴重な資源であり、隠岐は主要な産地の一つでした。隠岐ジオパークのガイドブックでは、島内の神社の数や名前に基づき、黒曜石を求めて各地の有力者が隠岐に移住し、独自のコミュニティを形成した可能性を示唆しています。

著者は、隠岐の神社の存在が、黒曜石という資源と古代の人々の移動、そして文化形成に深く関わっているという興味深い考察に感銘を受けています。そして、隠岐諸島への訪問を切望しています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

黒曜石は、花崗岩質マグマが急冷してできたガラス質の岩石です。粘性が高く鉄が少ないため黒く見えます。鋭利に割れやすく、古代ではナイフ型石器の材料として重宝されました。

神津島産の黒曜石は、古代の人々にとって「海の彼方」と「先の尖ったもの」という二つの信仰対象を兼ね備えた特別な存在だったのかもしれません。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

河津町の広報誌によると、町内の段間遺跡から大量の黒曜石製の石器が出土した。黒曜石は60km離れた神津島産であることが判明しており、縄文時代の人々が丸木舟で12時間かけて往復し、入手していたと考えられている。神津島は伊豆半島南東部から見渡せる距離にあり、当時の人々の旺盛な探究心をうかがわせる。このことから、既に組織的な活動が行われていた可能性も指摘されている。なお、河津と神津島の「津」は古代の港を意味し、地名の由来を探ることも興味深い。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

青梅にはアミグダリンという毒性物質が含まれており、生で食べると危険です。アミグダリンは梅が傷つくと酵素の働きで分解され、猛毒のシアン化水素を発生させます。しかし、梅が熟すにつれてアミグダリンは減少し、毒性はなくなります。梅干しや梅酒に加工する過程でも毒性は消失します。シアン化水素は気体なので、自然に揮発していくと考えられます。そのため、熟した梅や加工された梅は安全に食べることができます。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

川崎重工業が開発した新型ジョークラッシャ「AUDIS JAW™」は、鉄鋼スラグ処理に特化した破砕機です。従来機に比べ処理能力が高く、大きなスラグも破砕できるのが特徴です。電気系統の省エネ化や摩耗部品の長寿命化など、環境性能と経済性に優れた設計となっています。鉄鋼スラグを有効活用する上で、破砕処理の効率化は重要な課題であり、AUDIS JAW™はその解決策として期待されています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

水田のメタン発生抑制のために鉄剤を検討しており、今回は鋼鉄スラグに着目しています。鋼鉄スラグは鉄鋼生産時の副産物で、シリカなどの不純物と石灰から成ります。鉄分が含まれているためメタン抑制効果が期待できますが、石灰が多く含まれるため、効果があるのか疑問が残ります。そこで、鋼鉄スラグについてさらに詳しく調べています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

かつて高槻は「高月」と呼ばれ、月弓神とスサノオノミコトを祀る社の名前が由来とされています。

高槻には、第26代継体天皇が埋葬されていると考えられている今城塚古墳が存在します。

「高月」から「高槻」に変わった理由は、室町時代に大きく成長したケヤキの木が由来とされています。

ケヤキはニレ科の落葉高木で、ツキやツキノキとも呼ばれます。

高槻の地名とケヤキの関係、そして古代史との関連性を紐解くことで、植物学と歴史の両面から新たな発見があるかもしれません。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

石鹸の機能は油脂の種類によって異なり、構成する脂肪酸が影響します。飽和脂肪酸が多いほど表面張力は高くなり、洗浄力に影響する可能性があります。例えば、ステアリン酸豊富な牛脂石鹸は表面張力が高いため、洗浄力が高いのかもしれません。しかし、表面張力だけで石鹸の性能を判断することはできません。他の要素も考慮する必要があります。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

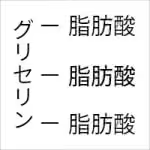

石鹸は、油脂をアルカリ剤で煮立てる「鹸化」によって作られます。油脂はグリセリンに脂肪酸が結合した構造をしていますが、水に溶けにくい性質です。鹸化によって脂肪酸がグリセリンから切り離されると、疎水性の炭素鎖と親水性のカルボニル基を持つようになり、界面活性剤として機能するようになります。記事では、脂肪酸の炭素鎖の長さによって界面活性機能が変わるのかという疑問が提示されています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

ムクロジは、神社やお寺に植えられている木で、その実からは天然の界面活性剤であるサポニンが得られます。ムクロジは漢字で「無患子」と書き、これは「病気にならない」という意味が込められています。昔の人は、ムクロジの実を石鹸として使い、健康を願っていたと考えられます。ムクロジサポニンには、風邪の早期回復効果も期待されていたのかもしれません。ムクロジは、単なる木ではなく、人々の健康への願いや歴史が詰まった、文化的にも重要な存在と言えるでしょう。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

この記事は、弓の材料として知られる「梓」という漢字の由来について考察しています。現在「梓」と呼ばれる特定の木は存在せず、ミズメやキササゲなどが候補として挙げられています。

キササゲは薬効を持つ実が「梓実」と呼ばれていたことから、梓の候補となりました。その一方で、「楸」という美しい漢字も当てられています。

この記事では、キササゲのしなやかな枝が弓の材料に適していること、薬効を持つ実が「梓実」と呼ばれていたことから、「梓」と当てはめられた可能性を示唆しています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

梓弓は、古事記などで「真の弓」とされ、神事に用いられる特別な弓です。材料となる「梓」は、諸説ありますが、現在はカバノキ科のミズメと考えられています。

ミズメは傷つけるとサリチル酸メチルという芳香を放ち、この香りは魔除けの効果があると信じられてきました。神事に用いる弓に魔除けの力を見出すのは自然な流れと言えるでしょう。

なぜ「梓」に木偏の漢字が当てられていないのか、興味深い点は尽きません。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

この記事は、古代の船の材料に使われたクスノキの漢字「樟」と「楠」、そして「鳥之石楠船神」という神話を通して、古代の植生と場所の関係を探るものです。

スサノオノミコトの神話では、クスノキは杉や檜と共に誕生したとされますが、クスノキは広葉樹で、杉や檜は針葉樹であることに疑問を呈しています。

そして、北のイメージの針葉樹と南のイメージの広葉樹が共存する場所として、木国(和歌山南部)を挙げ、過去の田道間守と熊野古道の関係についての考察記事へと繋いでいます。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

ヒシの実は、忍者が撒菱として使うだけでなく、非常食としても利用されていました。デンプンが豊富で、古くから救荒食として重宝されてきました。また、「胃腸をよくし、五臓を補い、暑を解き、消渇を止む」といった漢方的な効能も伝えられています。ヒシの外皮には、ユーゲイニンなどのポリフェノールが含まれており、糖尿病予防効果などが期待されますが、食用部分には含まれていない可能性があります。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

記事は、千葉県市川のクロマツに戦争の傷痕を伝える説明板が設置されたことを報じています。

戦中、航空燃料の原料である松脂を採取するため、このクロマツにも傷がつけられました。市民団体「市川の歴史を語り継ぐ会」が調査した結果、傷跡が残るクロマツは市内約20本確認され、戦争の記憶を後世に伝えるため、説明板の設置に至りました。

説明板には、松脂採取の歴史や戦争との関わり、平和の大切さなどが記されています。戦争を経験していない世代にも、身近な場所にあるクロマツを通して、過去の出来事や教訓を伝える貴重な資料となっています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

記事は、腸内細菌によってチロシンからフェノールが生成される過程を解説しています。一部の腸内細菌はチロシンフェノールリアーゼという酵素を用いて、チロシンをピルビン酸、アンモニア、フェノールに分解します。この過程で神経伝達物質L-ドパも合成されます。しかし、フェノールは毒性が強いため、生成後の反応が滞ると腸内に蓄積する可能性があり、健康への影響が懸念されます。

記事では、野菜などに多く付着する腸内細菌の一種であるErwinia herbicolaを例に挙げ、この反応を示す細菌の存在について解説しています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

記事は、漆かぶれの原因物質であるウルシオールと類似した構造を持つアミノ酸、チロシンについて解説しています。特に、環境負荷の高い従来のフェノール製造法に代わり、チロシンからバイオフェノールを生成する微生物工学を用いた新しい製造法に焦点を当てています。

ハードチーズの熟成中に現れるチロシンの結晶は、旨味を示す指標となります。また、植物ホルモンであるサリチル酸は、チロシンから合成され、病原体に対する防御機構として働きます。さらに、一部のマメ科植物は、チロシンからアレロケミカルを生成し、他の植物の成長を抑制したり、害虫から身を守ったりしています。

このように、チロシンは食品、植物、微生物など、様々な分野で重要な役割を果たしています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

ミカンには、β-クリプトキサンチン、ノビレチン、タンゲレチンなどの機能性成分が豊富に含まれています。β-クリプトキサンチンは強い抗酸化作用を持ち、発がん抑制効果や骨代謝改善効果などが期待されています。ノビレチンとタンゲレチンはフラボノイドの一種で、特にミカン科の果物に多く含まれており、抗アレルギー作用や抗肥満効果などが期待されています。これらの機能性成分は、ミカンを摂取することで健康促進に役立つ可能性があります。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

漆かぶれはウルシオールを含む漆に触れることで起こる接触性皮膚炎です。ウルシオールはフェノールの一種で、細胞膜を破壊する作用があります。

生物学の実験では、フェノールを用いて細胞からDNAを抽出するフェノール・クロロホルム抽出が行われます。ウルシオールはフェノールに類似しており、皮膚から浸透して同様の作用を引き起こします。

ただし、漆に触れてもかぶれない人は、ウルシオールを認識する免疫反応が弱いか、または存在しません。また、ウルシオールとベンゼン環を含むアミノ酸のチロシンとの関係については、アレルギー反応を引き起こすかどうかは不明です。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

木材の断面が黄色く、ウルシ科のヤマウルシではないかと推測。しかし、ウルシは触るとかぶれるのに、この木材は触ってもかぶれないため、本当にウルシなのか疑問が生じた。疑問を解決するために、実際にウルシの木を探して樹皮を確認することと、ウルシかぶれのメカニズムを調べる必要がある。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

水田を乾田にすることでメタン発生は抑えられますが、鉄の溶脱が減り、下流の生態系や生物ポンプへの影響が懸念されます。水田は腐植蓄積によってメタン抑制と減肥を両立できるため、安易な乾田化ではなく、水田の特性を活かした持続可能な農業が重要です。また、畑作における過剰な石灰施用も、土壌劣化や温室効果ガス排出増加につながるため、土壌分析に基づいた適切な施肥が求められます。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

タンパク質は20種類のアミノ酸が結合してできており、その並び順で機能が決まります。活性酸素によるタンパク質の酸化は、特定のアミノ酸で起こりやすく、タンパク質の機能損失につながります。例えば、アルギニンは酸化によって塩基性を失い、タンパク質の構造や機能に影響を与えます。他のアミノ酸、メチオニンやリシンも酸化されやすいです。タンパク質は体を構成するだけでなく、酵素など生理反応にも関与するため、酸化による機能損失は深刻な問題を引き起こす可能性があります。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

哺乳類の大便の臭い成分は、スカトールやインドールなどのインドール環を含む化合物です。これらは、セロトニンやメラトニンのような神経伝達物質の代謝産物であると考えられています。インドールは、白色腐朽菌(キノコ)によって分解が促進されることが知られています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

レンゲの葉が紫色になっているのは、霜によって葉が刺激され、アントシアニン合成が活発化したためと考えられます。アントシアニンはフラボノイドの一種で、重合するとタンニンのような働きをする可能性があります。

記事では、タンニンが土壌中のタンパク質と結合し、窒素の可給性を低下させる可能性について考察しています。

紫色になったレンゲの葉を土に漉き込むと、アントシアニンが土壌に影響を与える可能性があり、その影響については更なる調査が必要です。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

シイタケ栽培の排水はタンニンを分解するシイタケ菌を含みます。この排水処理にゼオライトを使用すると、汚泥が発生しますが、これには有害金属が含まれず、土壌改良剤として再利用できます。汚泥は団粒構造の形成に役立ち、土壌肥沃度に貢献します。これにより、キノコ需要の増加は、廃棄物利用の増加と土壌改善をもたらす良い循環につながります。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

渋柿の渋みは、果実に含まれる「シブオール」というタンニンが、ミネラルと反応してミネラル吸収を阻害することで起こります。

時間が経つにつれて渋みが減るのは、柿の熟成过程中に発生するアセトアルデヒドがタンニン同士を結合し、アセトアルデヒドは一部のタンニンがミネラルと反応するのを阻害するためです。

この反応により、シブオールが水に溶けにくくなり、渋みが低減します。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

「疲労とはなにか」では、疲労を細胞機能の障害と定義し、疲労感と区別しています。eIF2αのリン酸化が疲労に関連し、米ぬかに含まれるγ-オリザノールがeIF2αの脱リン酸化を促進し、心臓の炎症を抑制することが示されています。

ただし、米ぬかの摂取による疲労回復効果は限定的です。本書では、疲労に対する特効薬はなく、疲労の仕組みを理解することが重要だと述べています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

春の七草のナズナは、目に良いとされるビタミンAや、紫外線から身を守るフラボノイドを多く含みます。肥沃な土壌に生息するため、葉面積あたりのミネラルも豊富な可能性があります。ナズナは健康効果が高いことが期待できる薬用植物として、古くから利用されています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

ハコベは春の七草の一つで、利尿、浄血、催乳作用がある。これは、ハコベが肥沃な土壌で育ち、豊富なミネラルを含むことが関係していると考えられる。人の健康は土壌の状態に左右されるため、ハコベの薬効は土の健康さを示している可能性がある。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

春の七草のホトケノザは、キク科のコオニタビラコのことで、シソ科のホトケノザとは別種です。シソ科のホトケノザには、イリドイド配糖体という成分が含まれており、毒性と薬効の両面を持ちます。

一般的に、シソ科のホトケノザを少量摂取した場合の安全性は明確に確立されていません。そのため、七草がゆに使うことは避け、食用としない方が無難です。もし誤って摂取してしまい、体調に異変を感じたら、すぐに医師に相談してください。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

平安時代以前に成立した日本書紀に、健康効果を期待してナシの栽培が推奨されたという記述がある。現代の研究でも、ナシに含まれるソルビトールという糖アルコールが便の軟化作用を持ち、独特の食感を持つ石細胞と共に便通改善効果があることが分かっている。ナシは古くから日本で栽培され、健康効果が期待されていたことがうかがえる。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

今回の記事では、ナシとリンゴの栄養成分比較において、リンゴに含まれるプロシアニジンがナシにはほとんどない可能性について論じています。ナシのポリフェノールはアルブチン、クロロゲン酸、カフェ酸で構成され、抗酸化作用やメラノサイド合成阻害作用を示すものの、プロシアニジンの有無は不明です。プロシアニジンは腸内環境改善効果などが期待されるため、もしナシに含まれていなければ、リンゴとの栄養価の差が生じると考えられます。今後は、ナシにおけるプロシアニジンの存在有無や、他の注目すべき栄養素について調査を進める必要があると結論付けています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

ポリフェノールとアミノ酸は、食品の加工や保存中に反応し、褐色物質(メラノイジン)を生成することがあります。この反応は、食品の色や風味に影響を与える可能性があります。ポリフェノールの種類や量、アミノ酸の種類、温度、pHなどの要因によって反応速度は異なります。褐変を防ぐ方法としては、加熱処理、pH調整、酸素遮断などが挙げられます。

(244文字)

/** Geminiが自動生成した概要 **/

鮭のアスタキサンチンは、ルテインより極性が高くヒトへの吸収率が低いと考えられますが、実際には吸収されています。油性溶液にする等、吸収率を高める調理法が関係している可能性があります。もしそうであれば、オレンジのビオラキサンチンの吸収率も、調理法によって高まるかもしれません。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

オレンジジュースとみかんジュース、カロテノイド摂取の観点からどちらが良いか。人間はルテインやβ-クリプトキサンチンなど特定のカロテノイドしか吸収できない。β-クリプトキサンチンはみかんに多く含まれる一方、オレンジに多いビオラキサンチンは吸収されにくい。よってカロテノイド摂取にはみかんジュースの方が効果的と言える。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

金時ニンジンの赤い色素は、西洋ニンジンと比較してβ-カロテンが少なく、リコペンが多いことが特徴です。β-カロテンはニンジンの甘味成分ですが、金時ニンジンではβ-カロテンの前段階であるリコペンが大量に蓄積しているため、甘味との関連性が考えられます。リコペンの蓄積が、金時ニンジンの独特の甘味に関係している可能性があります。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

紫ニンジンの紫色は、カロテノイドの一種であるフィトエンではなく、アントシアニンによるものです。アントシアニンはブルーベリーにも含まれる色素で、紫色の発色に関与します。一方、フィトエンは無色のカロテノイドです。通常の橙色や黄色のニンジンではアントシアニンの蓄積状況は不明ですが、紫ニンジンが根にアントシアニンを大量に合成することで何か利点があるのかは興味深いところです。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

黄色いニンジンは、β-カロテンが少ないため、薄い色をしています。記事では、β-カロテンからゼアキサンチンへの変化が示唆されていますが、検索しても確認できませんでした。実際には、黄色いニンジンはα-カロテンの比率が高い品種です。α-カロテンは黄色い色素で、β-カロテンとは異なるカロテノイドです。農研機構の研究によると、ニンジンにはα-カロテンとβ-カロテンが存在し、簡易的に分別定量する方法が開発されています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

この記事では、落葉に関連して葉の脱色とアブシジン酸の関係について考察しています。葉緑素は分解されマグネシウムが回収されますが、カロテノイドの行方が疑問として提示されています。

そこで、植物ホルモンであるアブシジン酸が登場します。アブシジン酸は休眠や成長抑制に関与し、葉の脱色にも関係しています。そして、アブシジン酸はカロテノイドの一種であるビオラキサンチンを前駆体として合成されます。

記事は、脱色中の葉でビオラキサンチンからアブシジン酸が合成される可能性を示唆し、更なる考察へと続きます。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

トマト栽培において、「木をいじめる」技術は、植物ホルモンのアブシジン酸(ABA)の働きを利用し、意図的にストレスを与えることで収量や品質を向上させる方法です。具体的には、水やり制限や根切りなどが挙げられます。

水やりを制限すると、トマトは乾燥ストレスを感じ、ABAを分泌します。ABAは気孔を閉じさせて水分の蒸散を防ぐとともに、果実への糖分の転流を促進し、甘くて風味の濃いトマトになります。

根切りも同様の効果をもたらします。根を切ることで、トマトは危機感を覚え、ABAを分泌することで子孫を残そうとします。結果として、果実の肥大や糖度上昇などが期待できます。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

SOY CMS 3.14.0以降では、エックスサーバー等のサーバーで発生するPATH_INFOの自動付与による問題を解消しました。従来は「https://example.com/hoge」にアクセスすると「https://example.com/hoge?pathinfo=hoge」にリダイレクトされていましたが、最新版では内部処理でPATH_INFOを補完するため、リダイレクト無しで動作します。

自動付与機能を無効にする場合は、サイトの.htaccessファイルの末尾を以下のように変更してください。

**変更前:**

```

RewriteRule ^(.*)$ index.php?pathinfo=$1&%{QUERY_STRING} [L]

```

**変更後:**

```

#RewriteRule ^(.*)$ index.php?pathinfo=$1&%{QUERY_STRING} [L]

RewriteRule ^(.*)$ index.php/$1 [L]

```

/** Geminiが自動生成した概要 **/

果実の熟成は、植物ホルモンであるエチレンによって促進されます。果実の呼吸量増加に伴いエチレン合成も増え、熟成が加速します。エチレンは、クロロフィル分解酵素やカロテノイド合成酵素などを活性化し、果実の緑色の脱色、他の色への変化、果肉軟化を引き起こします。これらの過程で糖やタンパク質が分解され、香りが生成されます。果実の色素であるフラボノイドはアミノ酸から合成されるため、熟成過程でのアミノ酸蓄積が重要となります。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

記事は、ミカン栽培における言い伝え「青い石が出る園地は良いミカンができる」を科学的に検証しています。青い石は緑色片岩と推測され、含有する鉄分が土壌中のリン酸を固定し、結果的にミカンが甘くなるという仮説を立てています。リン酸は植物の生育に必須ですが、過剰だと窒素固定が阻害され、糖の転流が促進され甘みが増すというメカニズムです。さらに、青い石は水はけ改善効果も期待できるため、ミカン栽培に適した環境を提供する可能性があると結論付けています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

SOY CMSとSOY Shopが最新のPHP 8.3に対応しました!2023年11月末に公開されたPHP 8.3の廃止機能は使用していないため、PHP 8.2対応版からの大きな変更はありません。PHP 8.3対応版は、下記URLからダウンロードできます。

https://saitodev.co/soycms/

/** Geminiが自動生成した概要 **/

米ぬか嫌気ボカシ中のリン酸の挙動について、フィチン酸からホスホコリンへの変化の可能性を考察しています。

米ぬかに含まれるフィチン酸は植物が利用しにくい形態ですが、ボカシ中の酵母はフィチン酸を分解し、自らの増殖に必要な核酸やホスホコリンに変換します。

実際に小麦粉をドライイーストで発酵させると、フィチン酸は大幅に減少することが確認されています。

このことから、米ぬか嫌気ボカシにおいても、フィチン酸は酵母によって分解され、植物に利用しやすい形態のリン酸が増加している可能性が示唆されます。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

エビオス錠には、ビール酵母に含まれる豊富な栄養素のうち、たんぱく質、ビタミンB群(ビタミンB1、B2、B6)、ナイアシン、ミネラル(カルシウム、鉄、マグネシウム、亜鉛など)、食物繊維、核酸などが豊富に含まれています。これらの栄養素は、健康維持や疲労回復、食欲不振の改善などに効果が期待できます。特に、ビタミンB群はエネルギー代謝を助ける働きがあり、疲労回復や体力増強に効果的です。エビオス錠は、不足しがちな栄養素を効率的に補給できるサプリメントとして、幅広い世代に利用されています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

この記事は、コリンという栄養素が植物の発根に与える影響について考察しています。

著者はまず、リン酸欠乏状態の植物にホスホコリン(コリンを含む化合物)を与えると根の成長が回復するという研究結果を紹介し、植物がホスホコリンを直接吸収できる可能性を示唆しています。

さらに、ホスホコリンは大豆などに含まれるレシチンの構成成分であることから、大豆粕にホスホコリンが含まれている可能性に言及し、有機肥料としての活用に期待を寄せています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

植物はニコチン酸を吸収すると、エネルギー運搬に関与するNADHなどの合成に必要な反応ステップ数を節約できるため、乾燥耐性が向上します。では、ニコチン酸吸収によって具体的に何ステップ省略できるのでしょうか?

植物はアスパラギン酸から始まり、イミノアスパラギン酸、キノリン酸を経てニコチン酸モノヌクレオチドを合成し、最終的にNADHが生成されます。ニコチン酸はニコチン酸モノヌクレオチドからNADを経て生成されますが、今回の目的はNADH合成の省略ステップ数なので、この経路は関係しません。

現状では、ニコチン酸吸収によるNADH合成の省略ステップ数を明確にすることは難しいですが、このような視点を持つことが重要です。

なお、ナイアシン含有量が多い食品として、米ぬかとパン酵母が挙げられます。酵母が米ぬかを発酵すると、ナイアシンが大量に合成される可能性も考えられます。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

この記事は、植物が「見えない干ばつ」にどのように反応するかを探っています。目に見える萎れが現れる前の軽度の乾燥状態でも、植物はリン酸欠乏応答を示すことがわかったのです。リン酸は植物の生育に不可欠なため、この発見は重要です。

さらに、以前の記事で紹介されたナイアシンによる乾燥耐性向上との関連性も示唆しています。ナイアシンは乾燥に備え、様々な生合成に必要なNADHやNADPHの合成を促進する可能性があります。

これらのことから、土壌の保水性を高めることの重要性が改めて強調されています。目に見えない干ばつにも備え、早期に対策を講じることが、安定した農業生産には不可欠と言えるでしょう。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

これからの稲作は、気候変動による水不足に対応するために、土の保水性を高めることが重要になります。従来の品種改良や窒素肥料中心の栽培では、水不足による収量低下が懸念されます。そこで、土壌中の有機物を増やし、保水力を高める土づくりが重要になります。特に、土壌微生物の活性化による団粒構造の形成が、保水性の向上に大きく貢献すると考えられます。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

植物が旨味成分であるイノシン酸やグアニル酸を合成する仕組みと、その利用可能性について考察しています。植物はATP合成経路でこれらの旨味成分を生成します。さらに、キノコ由来の発根促進物質である2-アザヒポキサンチン(AXH)が、イノシン酸と構造的に類似していることから、植物がAXHをイノシン酸に変換して利用する可能性も示唆されています。このことから、旨味成分豊富な有機質肥料が作物の食味向上に繋がる可能性が示唆されています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

植物はイノシン酸やグアニル酸といった核酸系旨味成分を合成しますが、旨味成分として話題になることは稀です。これは、植物に含まれるグルタミン酸などのアミノ酸系旨味成分の存在感に比べて、含有量が相対的に少ないことが理由として考えられます。干しシイタケや魚粉など、乾燥によって核酸系旨味成分が凝縮される食材も存在しますが、野菜では乾燥させてもグルタミン酸の旨味が dominant な場合が多いようです。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

植物は吸収したアミノ酸態窒素を、光合成で得たアミノ酸の補填としてタンパク質や核酸の合成に利用します。 具体的には、グルタミンやアラニンなどのアミノ酸は、体内で様々なアミノ酸に変換された後、タンパク質や核酸の材料となります。 このことから、有機質肥料による食味向上は、アミノ酸態窒素が植物に直接吸収され、効率的に利用されるためと考えられます。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

ネギ栽培に魚粉肥料を使うと「魚らしい旨味」が増すという話から、ネギの旨味成分を考察しています。

ネギの旨味はグルタミン酸が主で、魚介類に多いイノシン酸はほとんど含まれていません。そこで「魚らしさ」の正体を考えるため、旨味成分であるアスパラギン酸に着目します。

アスパラギン酸はネギにも魚粉肥料にも含まれており、この成分が「魚らしい旨味」に関係している可能性があります。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

魚粉肥料を使うとトマトが美味しくなると言われるが、本当に魚の出汁の味になるのか?旨味成分であるグルタミン酸、グアニル酸、イノシン酸に着目して解説する。トマトにはグアニル酸とグルタミン酸が含まれており、魚粉肥料にはイノシン酸が豊富である。植物が核酸を吸収して葉に蓄積すると仮定すると、トマトにイノシン酸の旨味が加わり、三大旨味の相乗効果でさらに美味しくなるかもしれない。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

広島大学大学院統合生命科学研究科の加藤範久教授らの研究グループは、緑茶に含まれるポリフェノールの一種であるカテキンが、大腸がんの危険因子である二次胆汁酸(リトコール酸など)を減少させることを発見しました。腸内細菌によって産生される二次胆汁酸は、大腸がんのリスクを高めるとされています。本研究では、カテキンが腸内細菌叢の構成を変化させ、二次胆汁酸の産生を抑制することを明らかにしました。この発見は、カテキン摂取による大腸がん予防の可能性を示唆するものです。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

胆汁酸の大部分は、タウリンやグリシンが抱合した抱合型として存在します。抱合とは、毒性物質に特定の物質が結合し無毒化する作用を指します。タウロコール酸はコール酸にタウリンが、グリココール酸はコール酸にグリシンがそれぞれ抱合したものです。コール酸自体は組織を傷つける可能性があるため、通常はタウリンなどが抱合することでその働きを抑えています。タウリンが遊離するとコール酸は反応性を持ち、本来の役割を果たします。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

この記事は、魚粉肥料に含まれるタウリンの土壌への影響について考察しています。タウリンは抑制性の神経伝達物質として働き、眼の健康にも関与していますが、栄養ドリンクから摂取しても直接的な効果は薄いようです。しかし、神経伝達物質以外の働き方も示唆されており、さらなる研究が必要です。筆者は土壌微生物への影響に関する情報が少ないことを課題に挙げ、タウリン全体の効能について掘り下げていく姿勢を見せています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

琵琶湖の外来魚問題に着目し、駆除されたブラックバスなどを肥料として活用する取り組みについて解説しています。魚を丸ごと粉末にすることで、リン酸に対して石灰が少ない有機質肥料になる可能性を指摘しています。一方で、ブラックバスに多く含まれるタウリンが、植物や土壌微生物に与える影響は不明であり、今後の研究課題としています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

有機質肥料と飼料は、どちらも生物由来の有機物を原料とする点で共通しています。家畜の飼料には、肉や骨粉、魚粉などが使われますが、これらは肥料としても利用されます。

例えば、魚粉はリン酸が豊富なため、リン酸肥料として使用されます。牛骨粉はリン酸とカルシウムを多く含み、リン酸肥料や土壌改良剤として利用されます。

このように、有機質肥料と飼料は密接な関係にあり、相互に利用されています。飼料の品質向上は、結果として有機質肥料の品質向上にもつながります。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

この記事は、カリ肥料、特に塩化カリウムについて解説しています。塩化カリウムは海水から食塩を精製した後の残留物から工業的に製造されるため、有機肥料へのカリウム添加に適しています。

しかし、塩化カリウムは不純物として塩化マグネシウムなどを含むため、土壌のEC上昇、塩素イオンによる反応、マグネシウム蓄積といった問題に注意が必要です。

今後は塩素イオンの影響について掘り下げ、有機肥料における塩化カリウムの安全かつ効果的な利用方法を探求していく予定です。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

山形県で有機質肥料メインの栽培におけるカリ施肥の難しさについて議論されています。

塩化カリは土壌への影響が懸念され、パームカリは海外依存が課題です。有機質肥料では、草木灰や米ぬかはリン酸過多が懸念されます。

そこで、硝石(硝酸カリ)が候補に挙がりますが、取り扱いに注意が必要です。地力窒素と組み合わせることで問題は緩和できる可能性があり、日本古来の硝石採取方法にヒントがあるかもしれません。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

植物は根酸を使ってタンニンを分解し、凝集したタンパク質を分散させて地力窒素を活用する可能性があります。しかし、石灰過多の土壌では根酸が石灰と優先的に反応するため、タンニンの分解が阻害され、地力窒素の発現が低下する可能性があります。さらに、石灰過多は微量要素の溶脱も抑制するため、分散したタンパク質の無機化も遅延する可能性があります。つまり、石灰過多は地力窒素の活用を阻害する要因となる可能性があります。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

落葉樹の葉は、晩秋になるとタンニンを蓄積し、落葉とともに土壌へ還元されます。タンニンは植物にとって、食害から身を守る役割や、有害な微生物の活動を抑制する役割を担っています。落葉樹の葉に含まれるタンニンは、土壌中でゆっくりと分解され、植物の生育に必要な栄養分を供給するとともに、土壌の構造改善にも貢献します。このプロセスは、持続可能な森林生態系の維持に重要な役割を果たしています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

窒素肥料として有効な有機態窒素の一種である核酸は、発根促進効果も期待できる。イノシン酸を出発点に、イノシン、ヒポキサンチン、キサンチン、尿酸と分解が進み、最終的にアンモニア態窒素肥料である尿素に至る。この過程を通じて、発根を促しつつ、遅効性の窒素供給源としても機能する。土壌微生物の働きにより分解が進むため、肥効は緩やかで持続的である。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

Selenium + php-webdriver + Chromeのバージョンアップ後、`ElementNotInteractableException: element not interactable` エラーが発生。

環境は、Ubuntu 22.04.3 LTS, Selenium 4.13.0, php-webdriver 1.15.0, Chrome 117.0.5938.92, PHP 8.2.10, Apache 2.4.57。

エラーは `RemoteWebElement->sendKeys()` で発生し、 `<input type="text">` に文字列を入力する箇所で発生。

調査の結果、`<input>` の `type` が `hidden` になっていたことが原因。以前のバージョンでは強制的に実行されていたが、バージョンアップによりエラーになった。

`readonly` 属性を持つ `<input>` でも同様のエラーが発生する。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

和歌山県産の香酸柑橘「新姫」と「ジャバラ」に豊富に含まれるフラボノイドの一種、ナルリチンはI型アレルギーへの有効性が期待されています。ナルリチンは、花粉症などのアレルギー反応を引き起こすヒスタミンの放出を抑制する効果があるとされ、動物実験では、アレルギー性鼻炎の症状を緩和することが確認されています。新姫が発見された熊野市と、ジャバラの産地である北山村は地理的に近く、カンキツとアレルギーの関係を探る上で興味深い地域と言えます。ポリフェノールの一種であるフラボノイドは、花粉症を含む様々なアレルギー症状の改善に役立つ可能性が示唆されています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

新姫は、山口県発祥の香酸カンキツで、タチバナと在来マンダリンの自然交配種とされる。果実は緑色で、酸味と甘味のバランスが良く、独特の香りが特徴。機能性成分ヘスペリジンを豊富に含み、抗不安作用などが期待されている。ヘスペリジンは、アデノシン受容体を介して作用すると考えられている。新姫は、香酸カンキツでありながら、マンダリンの特徴も併せ持つ興味深い品種である。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

香酸カンキツ、特に新姫は、ポリメトキシフラボノイドの一種であるノビレチンを豊富に含み、これが動物実験で神経系に作用し、記憶学習能の向上などが示唆されています。

著者は、ノビレチンの効果と田道間守の不老長寿の伝説を結びつけ、その効能に納得を示しています。

しかし、香酸カンキツがなぜ動物に有益なノビレチンを合成するのか、その理由は不明であり、著者は昆虫への作用などを考察しています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

この記事は、香酸カンキツと呼ばれる香り高い柑橘類について解説しています。カボス、スダチ、ユズといった日本でおなじみのものに加え、新種のニイヒメも紹介されています。ニイヒメはタチバナと日本の在来マンダリンの子孫と推定され、日本の柑橘の歴史を紐解く上で重要な品種です。香りや健康効果をもたらす成分分析を通して、香酸カンキツの魅力に迫ります。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

古代ローマでは、食用に向かないシトロンが珍重されていました。その理由は、果皮の香りの良さや、あらゆる病気に効く薬、解毒剤と考えられていたためです。シトロンは蛇の咬み傷や船酔い、咳など様々な症状に効果があるとされ、医師たちはその花や種、果皮などを薬として処方していました。このように、シトロンは古代の人々の生活にとって重要な役割を担っていました。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

自然発生したと考えられる3つの柑橘類、マンダリン、シトロン、ザボンは、今日の多様な柑橘類のルーツです。マンダリンはウンシュウミカンのような甘い柑橘類、シトロンはレモンに似た柑橘類、そしてザボンは日本ではブンタンと呼ばれる大きな柑橘類です。これら3つの特徴を理解しておくと、他の柑橘類の起源や特徴を理解する手がかりになります。他の柑橘類は、この3種の自然交雑から生まれたと考えられています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

Seleniumとphp-webdriverのバージョンアップ後にWebDriverCurlExceptionが発生した問題の解決策についての記事です。

ログイン・ログアウトを繰り返すテストコードで、三回目のログイン時にエラーが発生。調査の結果、セッションの破棄と再生成が必要であることが判明。php-webdriverのquitメソッドを用いてdriverを明示的にquitすることで解決しました。

記事では、エラー発生時の環境、テストコード、エラーメッセージ、解決策を詳細に記述しています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

プロテインバーにEルチンを配合する目的は、運動後の疲労回復促進効果を狙っているからです。

Eルチンはポリフェノールの一種で、ソバなどに含まれています。抗酸化作用や血管保護作用などが知られていますが、運動後の疲労回復を早める効果も期待されています。

プロテインバーは運動後に不足しがちなタンパク質を効率的に摂取できるため、Eルチンを配合することで、より効果的な疲労回復を目指していると考えられます。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

奈良県吉野にある宮滝遺跡は、縄文時代から飛鳥時代にかけての複合遺跡です。中央構造線の南側に位置し、緑泥石帯の上に位置しています。

宮滝遺跡周辺は段丘堆積物に覆われていますが、吉野川には緑泥片岩が多く見られます。これは、周辺の山々から流れ出た土砂が堆積した一方で、川の浸食作用によって地下の緑泥片岩が露出したためと考えられます。

宮滝遺跡のように、緑泥片岩は古墳時代の皇族と関連する場所にも多く見られます。古代の人々が、緑泥片岩を重要な意味を持つものとして認識していた可能性を示唆しています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

この記事は、和歌山県にある元伊勢「濱宮」について考察しています。濱宮は、垂仁天皇の命で常世国から持ち帰った橘を植えたと伝わる「六本樹の丘」からわずか6kmほどの場所に位置しています。

濱宮の歴史は垂仁天皇の時代よりも古く、田道間守が生きた時代にはすでに存在していた可能性があります。これは、当時すでに熊野古道またはその周辺の道が利用されていたことを示唆しています。

興味深いことに、濱宮の地質は緑泥石帯であることが判明しました。これは、美味しいミカンができる土壌として知られる緑泥石と関連づけて考察することができます。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

アラビアガムの樹液には、粘性のある多糖類が主成分で、タンパク質が少量含まれています。多糖類はカルシウムと結合すると粘性や弾力を得ます。一方、昆虫が集まる樹液は多糖類が少なくタンパク質が多く、粘性がありません。このため、樹皮の損傷時に滲み出た樹液が穴を塞がず、昆虫が樹液にたどり着きやすくなっています。しかし、なぜ昆虫が集まる木は樹液の修復能力が低いのかは不明で、成長の早さが関係している可能性があります。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

この記事は、異なる色の結晶片岩を観察し、その母岩と土壌への影響について考察しています。

筆者は、黒色片岩、褐色の珪質片岩らしき層、灰色の層からなる結晶片岩を観察し、その成り立ちについて考察しています。特に、褐色と灰色の層が珪質片岩である可能性について触れ、珪質片岩の色は由来となる岩石によって変わることから、どちらも珪質片岩の可能性があることを示唆しています。

そして、園地でこのような結晶片岩が多い場合、ミカン栽培の秀品率向上には期待できないのではないかと推測しています。これは、過去の園地の土壌とミカンの品質に関する記事の内容を踏まえた考察です。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

枕状溶岩を見るため、大阪府高槻市にある本山寺を訪れた。本山寺は、安山岩でできた山中に位置している。周辺の地層は、古生代ペルム紀に海底火山活動でできた「超丹波帯」の一部と考えられている。境内で観察できる岩石は、緑色片岩に変質した安山岩で、その中に枕状溶岩が見られる。枕状溶岩は、水中に噴出した溶岩が急速に冷やされて固まった際にできる特徴的な形状をしている。本山寺の枕状溶岩は、かつてこの地が海底火山の活動する場所だったことを示す貴重な証拠である。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

古代中国から邪気払いの力があるとされてきた桃の種「桃仁」には、アミグダリン、プルナシンという青酸配糖体が含まれています。

これらは体内で分解されると猛毒の青酸を生成しますが、ごく少量であれば安全に分解されます。桃仁は、血の滞りを除き神経痛を和らげる効能があり、風邪の予防や生活の質向上に役立ちます。

少量ならば薬、過剰摂取は毒となる桃仁は、まさに邪気を祓うイメージを持つ植物と言えるでしょう。古代の人々がその効能を見出したことに感銘を受けます。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

愛媛県西予市のリアス式海岸は、温暖な気候と石灰岩質の地質により、日本有数の柑橘産地として知られています。石灰岩はミカンの生育に必要なカルシウムを供給し、土壌のpH調整にも役立っています。リアス式海岸特有の強い日差しも、おいしいミカンを育てるのに最適です。一方、温暖化による乾燥の影響が懸念される点や、北部の緑色片岩地帯での栽培が行われなかった理由など、興味深い点も挙げられています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

四国西予ジオパークのガイドブックで紹介されている鴫山の姫塚は、緑色片岩(青石)で作られた祠です。京の姫を祀っており、姫は亡くなるまで毎日、緑色片岩に法華経を書き写していたそうです。興味深いことに、姫塚のある鴫山には緑色片岩は存在しません。海岸から運ばれたと考えられていますが、なぜ緑色片岩が使われたのか、信仰との関連性が気になります。緑色片岩は、古代より石器の材料として使われていた歴史があり、特別な意味を持つ石だったのかもしれません。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

中干し無しの稲作は、土壌を湛水状態に保つことでカドミウムの溶解を抑え、稲への吸収を抑制する効果があります。これは、カドミウムを含むリン酸肥料を使用する場合でも、土壌の物理性と化学性を改善することでカドミウム蓄積を軽減できることを示唆しています。つまり、品質向上と環境保全、カドミウム蓄積抑制は、共通の土作りによって達成できる可能性があります。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

ミカンには、リラックス効果のあるGABAだけでなく、交感神経を興奮させる作用を持つシネフリンも含まれています。シネフリンは、アミノ酸のチロシンと似た構造を持つアルカロイドで、主にミカン科の果実に含まれています。

このように、ミカンは様々な物質を含み、単純に味が甘い、酸っぱいといったことだけでは判断できない複雑な果実と言えるでしょう。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

ミカンに含まれるスタキドリンは、甘味成分であると同時に、クロアゲハなどのアゲハチョウの産卵を刺激する物質であることが分かりました。チョウの幼虫はミカンにとって害虫となる可能性がありますが、スタキドリンの合成量を減らすような仕組みはミカンにはなさそうです。チョウの誘引と引き換えに得られるメリットがあるのかもしれません。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

ウンシュウミカンの成分は、甘さだけでなく、酸味や苦味など複雑に絡み合って美味しさを形成しており、糖度が高ければ美味しいわけではない。貯蔵したウンシュウミカンをジュースにすると、旨味成分であるグルタミン酸が減少し、塩味成分であるGABAが増加する。GABAの増加は塩味を感じさせ、相対的に甘味を増強させる効果がある可能性がある。つまり、貯蔵によってウンシュウミカンのジュースの味わいは変化する。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

ウンシュウミカンの苦味成分には、種子に多いリモノイド化合物に加え、果皮やじょうのうに多く含まれるヘスペリジン等のフラボノイドがあります。ヘスペリジンはルテオリンというフラボノイドが変化したもので、ポリフェノールの一種です。ウンシュウミカンの品種改良では、じょうのうが薄く食べやすいものが選ばれてきたため、苦味が減っていったと考えられます。ただし、ヘスペリジンには健康効果があるため、甘さだけを追求した品種が良いとは限りません。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

ウンシュウミカンの苦味軽減は、種無し性と関係があります。種子に多い苦味成分リモニンは、ウンシュウミカンが持つ高度な雄性・雌性不稔性と高い単為結果性により減少しました。つまり、受粉しなくても果実が大きくなる性質のため、種子ができずリモニンも少ないのです。これは、ジベレリンという植物ホルモンが関与している可能性があります。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

田道間守は、日本の果実の代表格であるミカンを広めた偉人です。垂仁天皇の命を受け、常世の国から「非時香菓(ときじくのかくのこのみ)」と呼ばれる不老不死の果実を探し求めました。彼の偉業を称え、墓は垂仁天皇陵である宝来山古墳のすぐそばに設けられています。日本の食文化に多大な貢献を果たした田道間守の功績を、ミカンを食べる際に思い出してみてはいかがでしょうか。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

生ゴミを庭に埋めて処理している著者は、土の中に黒い層を発見しました。

この層は、生ゴミが分解され蓄積した層と、そうでない層の間にあり、著者はその正体について考察しています。

生ゴミを埋める際に土を踏み固める作業によって、水はけが悪くなり、有機物が圧縮されてできた可能性を挙げ、稲作における鋤床層との類似性を指摘しています。

また、圧縮された有機物はpHが低くなるため、土壌の深いところにある硬い層を溶かし、土壌改良の効果も期待しています。

関連記事では、再び菌による土壌改良に取り組む様子が描かれています。著者は米ぬかやもみ殻などを活用し、土壌の環境改善を目指しています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

和歌山県下津町にある橘本神社は、ミカンの原種である橘の苗木が植えられた場所として知られています。橘は、常世の国に生える不老不死の果実「非時香菓」とされ、持ち帰った田道間守は菓祖として信仰されています。

橘本神社の土壌は緑泥石帯であり、植物の生育に適した環境です。重要な果実である橘を確実に育てるためには、緑泥石の力が欠かせなかったと考えられます。

この記事では、橘と緑泥石の関係性について解説し、古代の人々が土壌の重要性を認識していたことを示唆しています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

古代日本では、船の材木は地域によって異なり、瀬戸内や太平洋側ではクスノキ、日本海側ではスギが用いられました。

クスノキは史前帰化植物で、薬や防虫剤として利用価値が高く、植林された可能性もあります。大きなクスノキは深い森で育つため、古代においては、森と人の生活圏のバランスが重要だったと考えられます。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

Eルチンは、酵素処理によって吸収効率を高めたルチンのことです。ルチンはポリフェノールの一種ですが、そのままでは吸収されにくいため、酵素を用いて糖を結合させることで吸収率を向上させています。

具体的には、ルチンの構造の一部であるクェルセチンに1〜6個の糖を付加することで、吸収率が飛躍的に高まります。この酵素処理は人体に悪影響を及ぼすものではありません。

森永製菓のEルチンは、マメ科のエンジュ由来のルチンを使用しており、吸収効率を高めたことにより、健康機能が期待されています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

プロテインバーにEルチンを配合する目的は、筋肉量の増加を促進するためです。Eルチンは、酵素処理によって吸収率を高めたルチンのことです。ルチンはポリフェノールの一種で、活性酸素を除去する効果があります。

Eルチンを摂取すると、運動時の過剰な酸化ストレスを軽減し、筋疲労を抑えることで、筋肉量の増加を助ける可能性があります。

ただし、Eルチンによる筋肉増加のメカニズムはまだ完全には解明されていません。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

牛糞で土作りすると、窒素過多、未分解有機物によるガス害、リン酸過剰、カリウム欠乏、雑草種子混入、塩類集積、病害虫リスクなどの弊害が生じることがあります。特に完熟堆肥でない場合、窒素過多による生育障害や、未分解有機物が分解時にガスを発生させ根を傷つけることが問題となります。また、リン酸過剰やカリウム欠乏を引き起こす可能性もあり、適切な施肥計画が必要です。さらに、雑草種子や病害虫のリスクも高まるため、注意が必要です。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

土壌中の有機態リン酸は植物が利用しにくい形態ですが、鉄粉を施用することで、鉄酸化細菌の働きが活性化し、有機態リン酸を分解・可溶化する効果が期待できます。

鉄酸化細菌は、鉄を酸化させる過程で有機物を分解し、その際にリン酸を可溶化する酵素を分泌します。これにより、植物が吸収しやすい形態のリン酸が増加し、土壌のリン酸供給力が向上します。

ただし、鉄粉の種類や土壌条件によって効果は異なり、過剰な鉄は植物に悪影響を与える可能性もあるため、注意が必要です。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

弥生時代、徳島県の加茂宮ノ前遺跡では、近畿地方との交易によって鉄器がもたらされていました。しかし、周辺で鉄鉱石を採掘した痕跡は見つかっておらず、どのように鉄を入手していたかは不明です。

記事では、鉄鉱石を探す手段として「天然磁石」の存在に着目しています。特に磁鉄鉱は、マグマが固まった後に落雷を受けると磁気を帯びるため、天然磁石として利用できます。

しかし、加茂宮ノ前遺跡周辺で磁鉄鉱の採掘跡は見つかっていません。弥生時代の徳島県の人々がどのように鉄鉱石を手に入れていたのかは、依然として謎のままです。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

出雲神話に登場するヤマタノオロチ退治で赤く染まった斐伊川は、上流から流れ込む大量の砂鉄が原因の可能性があります。砂鉄は酸化鉄を含み、川を赤く濁らせます。これは古代の出雲で鉄の採掘と鉄器製造が行われていた可能性を示唆しています。出雲は緑泥石、祭器の材料に加え、鉄資源にも恵まれた、古代の稲作にとって理想的な土地だったと言えるでしょう。ヤマタノオロチ退治は、こうした背景を反映した神話かもしれません。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

松江・玉造温泉の勾玉についてまとめた文章ですね。玉造温泉の名前の由来は、近くの山で勾玉の材料となるメノウが採掘されていたためですが、出雲神話に登場する勾玉は、新潟県糸魚川産のヒスイで作られた可能性が高いようです。糸魚川はフォッサマグナやヒスイの産地として知られ、稲作にまつわる言い伝えも残ります。古代、稲作を中心とした人々の行動が、神話的な繋がりを生み出しているのかもしれません。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

リン酸過剰な土壌に腐植酸を施用すると、土壌中の炭酸石灰とリン酸石灰を溶解し、植物が利用しやすい形に変えます。また、腐植酸はアルミニウムイオンと結合し、土壌中に留まりながらリン酸を可溶化します。さらに、腐植酸は団粒構造を促進し糸状菌を活性化、糸状菌が分泌するシュウ酸もリン酸の可溶化を助けます。そのため、腐植酸の施肥はリン酸過剰な土壌の改善に有効と考えられます。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

ラムネ菓子に含まれるブドウ糖の製造方法について解説しています。ブドウ糖は砂糖と比べて甘味が少ないものの、脳が速やかに利用できるという利点があります。植物は貯蔵時にブドウ糖をショ糖に変換するため、菓子にブドウ糖を配合するには工業的な処理が必要です。

ブドウ糖は、デンプンを酵素で分解することで製造されます。具体的には、黒麹菌から抽出されたグルコアミラーゼという酵素を用いた酵素液化法が用いられます。かつてはサツマイモのデンプンが原料として使用されていました。

この記事では、ブドウ糖の製造がバイオテクノロジーに基づいたものであることを紹介しています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

沖縄・名護の土壌「国頭マージ」は、酸性で粘土質、保水性が高く栄養分が少ないため、サトウキビ栽培に適していません。そこで、生育旺盛なマメ科植物「ウマゴヤシ」を活用し、緑肥として土壌改良を試みています。ウマゴヤシは、空気中の窒素を土壌に固定する性質を持つため、有機物が蓄積しにくい国頭マージでも土壌改善効果が期待されています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

苦味や渋みの原因となるタンニンは、植物由来のポリフェノールの一種で、渋柿やお茶、コーヒー、ワインなどに含まれています。タンニンは、口の中で唾液中のタンパク質と結合し、凝固させることで渋みを感じさせます。

タンニンの効果としては、抗酸化作用、抗菌作用、消臭効果などがあり、健康に良いとされています。しかし、過剰に摂取すると、鉄分の吸収を阻害したり、便秘を引き起こす可能性があります。

タンニンは、お茶やワインの熟成にも関与しており、時間の経過とともに変化することで、味わいをまろやかにしたり、香りを複雑にしたりします。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

SOY CMSのテンプレート編集で発生する、CMSタグの閉じタグ忘れによるエラーを防止するプラグイン「CMSタグチェックプラグイン」の紹介記事です。

記事では、CMSタグの閉じタグ忘れが原因で発生するエラーとその修正方法、タグが増えることによる確認作業の煩雑さを解説し、このプラグインによってタグの記述ミスをテンプレート更新時に検知できることを説明しています。

プラグインの導入により、製作時間の短縮などのメリットがあると期待されます。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

沖縄の土壌改良、特に国頭マージについて考える。国頭マージは酸性が強く、カオリナイトを多く含むため土が固く、有機物が定着しにくい。さらに微量要素も不足しがちである。これらの特徴から、家畜糞を土壌改良材として使う場合、負の影響が懸念される。具体的には、家畜糞に含まれるリン酸が土壌中で過剰に蓄積され、リン酸過剰を引き起こす可能性がある。リン酸過剰は作物の生育阻害や環境問題を引き起こす可能性があるため、国頭マージでの家畜糞の使用は慎重に検討する必要がある。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

黒糖の色は、ショ糖精製過程で除去される糖蜜に由来します。糖蜜には、フェノール化合物やフラボノイドなどの褐色色素が含まれており、これが黒糖特有の色と香りのもととなっています。これらの色素は、抗酸化作用や抗炎症作用など、健康への良い影響も報告されています。つまり、黒糖の黒色成分は土壌改良に直接関与するものではなく、ショ糖精製の副産物である糖蜜の色素に由来するものです。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

ポリフェノールは活性酸素の除去だけでなく、アレルギー反応への関与も注目されています。花粉症などのアレルギー反応を引き起こすヒスタミンを分泌する細胞「好塩基球」に対し、ポリフェノールは活性調整を行うことが分かっています。

具体的には、ポリフェノールの一種であるフラボノイド(ケルセチンやケンフェロールなど)が、好塩基球内でのヒスタミン分泌に関わるNFATやAP-1といったタンパク質の活性に影響を与えます。

健全な野菜にはこれらのポリフェノールが多く含まれるため、野菜の質の低下はアレルギーに大きな影響を与えている可能性があります。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

江戸時代以前の菜種油採取は、圧搾技術が未発達で非効率だったため、高級品として一部の富裕層にしか普及していませんでした。庶民は菜種油を灯火用に少量使う程度で、食用油はほとんど使われていませんでした。本格的に菜種油が普及したのは、江戸時代に搾油技術が発展し、生産量が増加してから。それでも高価だったため、庶民の食生活に本格的に浸透したのは、第二次世界大戦後のことです。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

## 乳酸菌が花粉症に効くってホント?

記事では、花粉症緩和にはIgEの産生抑制が有効で、乳酸菌、特に植物性乳酸菌がその可能性を秘めていると解説されています。

IgEはアレルギー反応を引き起こす抗体の一種で、花粉症ではこのIgEが過剰に作られることが問題です。乳酸菌、特に植物性のものは、発酵食品や飲料に含まれており、摂取することでIgEの産生を抑える効果が期待されています。

ただし、まだ研究段階であり、効果を保証するものではありません。今後のさらなる研究が期待されます。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

ブルーベリー由来のアントシアニンは、網膜の炎症を軽減し、光受容体であるロドプシンの減少を抑制する抗酸化作用があります。これらの効果により、目の健康を維持し、視力低下を防ぐことが示唆されています。

アントシアニンは植物が光ストレスから身を守るために合成するフラボノイドの一種です。過剰な光を吸収し、活性酸素の発生によるダメージを防ぐ働きがあります。

それゆえ、ブルーベリーのサプリメントの摂取は、現代社会における青色光による光ストレスに対抗し、目の機能を維持するのに役立つ可能性があります。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

目のサプリとして知られるブルーベリー。その効能は、豊富に含まれるアントシアニンという成分が、網膜で光を認識するロドプシンという物質の再合成に関与しているためとされています。

ロドプシンは光を感知すると構造変化を起こし、その信号が脳に伝わることで視覚が生じます。その後、ロドプシンは再合成されて再び光を感知できる状態に戻ります。

ブルーベリーのアントシアニンがこの再合成を助けることで、視覚機能の維持に貢献すると考えられています。しかし、アントシアニンが具体的にどのように再合成に関与するのか、詳しいメカニズムは記事では触れられていません。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

この記事では、ブルーベリーに含まれるアントシアニンという成分が目に良いとされる理由について解説しています。ブルーベリーの販売サイトでは、アントシアニンが網膜にあるロドプシンの再合成を助けるという記述がありますが、具体的なメカニズムは不明です。

そこで、この記事ではまずアントシアニンについて詳しく解説し、それがアントシアニジンと呼ばれる色素に糖が結合した化合物であることを説明しています。そして、ブルーベリーの青色が眼球内で青色光を遮断する可能性について触れつつも、ロドプシンの再合成という点についてはまだ考察が必要だと述べています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

記事は、目の疲れ解消のサプリメント成分、ルテインについて解説しています。

ルテインは緑黄色野菜に含まれるカロテノイドの一種ですが、豊富に含む食材は限られるため、日常的な摂取は難しいとされています。

ルテインは体内で生成できないため、食事やサプリメントから摂取する必要があります。

ヨモギはルテインを豊富に含み、アルツハイマー病予防効果も期待されています。

鉄分不足解消には鉄分の多い食品を食べる必要があり、野菜だけでは不十分です。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

米ぬかに含まれるイノシトールは、神経細胞の浸透圧調整に関与し、治療薬としての活用が期待されています。米ぬかには、他にも生活習慣病に効果的な成分が豊富に含まれており、廃棄物としてではなく、有効活用する価値があります。稲作は収益性が低いとされていますが、低肥料での生産性や炭素の埋没能力、栄養価の高さなど、日本の農業問題を解決する可能性を秘めています。減反や転作ではなく、稲作を見直すべきです。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

米ぬかに含まれるγ-オリザノールは、イネが高温ストレス時に蓄積する化合物で、抗炎症作用や脂肪蓄積改善効果を持つ医薬品としても利用されています。オリザノールはフェルラ酸とステロールから構成され、特にフェルラ酸は米ぬかの重要なフェノール性化合物です。フェルラ酸の合成経路が解明されれば、稲作全体の安定化に繋がる可能性も秘めています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

こめ油には、スーパービタミンEであるトコトリエノールに加えて、フェルラ酸という抗酸化物質も含まれています。フェルラ酸は、脂質の自動酸化を抑制することで、食味の低下を防ぎ、動脈硬化やがんの予防にも効果が期待できます。ただし、酵母の作用によってフェルラ酸が分解されると、オフフレーバーの原因となるため、醸造の際には注意が必要です。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

こめ油にはスーパービタミンEと呼ばれる「トコトリエノール」が豊富に含まれています。トコトリエノールは一般的なビタミンE(トコフェロール)と比べて抗酸化作用が40〜60倍高く、こめ油が酸化しにくい理由の一つと考えられています。また、抗がん作用や動脈硬化の改善効果も期待されています。トコトリエノールはこめ油やパーム油など限られた油にしか含まれていない貴重な栄養素です。国内の米消費量が減少している現状は、この貴重な栄養素を摂取する機会を失っていると言えるでしょう。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

玄米食は栄養豊富で食物繊維も豊富だが、脂肪酸組成、特に多価不飽和脂肪酸のバランスが気になる。

米ぬかから採れる米油の脂肪酸組成を見ると、オレイン酸が多く、必須脂肪酸のリノレン酸が少ない。玄米は主食なので摂取量が多くなるため、リノール酸過剰摂取の可能性があり注意が必要。リノール酸の過剰摂取はアレルギーや生活習慣病のリスクを高めるとされており、オメガ6系脂肪酸とオメガ3系脂肪酸の摂取バランスが重要となる。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

疲労感緩和に効果的な成分として、ヒスチジンから合成されるイミダペプチドが注目されています。疲労の原因となる活性酸素を除去する抗酸化作用を持つためです。

イミダペプチドの一種であるカルノシンは、ヒスチジンとβ-アラニンからなります。摂取後、体内で分解され必要な組織で再合成されます。

ヒスチジン、β-アラニン共に脳関門を通過するため、脳内の活性酸素除去に効果を発揮すると考えられます。イミダペプチドは鳥類の胸肉に多く含まれています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

疲労感を軽減するヒスチジン配合のお菓子について、ヒスチジン単体での効果に疑問を持ち調査開始。ヒスチジンは必須アミノ酸で、アレルギーに関わるヒスタミンはヒスチジンから作られる。ヒスタミンはホルモン・神経伝達物質として働き、血管拡張や覚醒作用などを持つが、疲労感軽減との直接的な関連は薄い。より有力な情報が見つかったため、今回はここまで。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

トランス脂肪酸は、不飽和脂肪酸の一種で、心臓血管疾患のリスクを高めることが懸念されています。

マーガリンの製造過程で、液体の植物油に水素添加を行う際に、オレイン酸の一部がエライジン酸というトランス脂肪酸に変化します。

エライジン酸は、コレステロール値に悪影響を及ぼし、動脈硬化のリスクを高める可能性があります。具体的には、悪玉コレステロール(LDL)を増やし、善玉コレステロール(HDL)を減らす働きがあります。

マーガリンは、オレイン酸を多く含む食用油から作られるため、エライジン酸の摂取源となる可能性があります。そのため、トランス脂肪酸の摂取量を減らすためには、マーガリンの摂取量を控えることが重要です。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

植物性油脂からマーガリンを作る過程を、不飽和脂肪酸と水素添加に焦点を当てて解説しています。

常温で液体の植物油は、二重結合を持つ不飽和脂肪酸を多く含みます。マーガリンの原料となる菜種油も同様です。

この菜種油にニッケル触媒を用いて水素添加を行うと、不飽和脂肪酸の二重結合が外れ、飽和脂肪酸に変化します。

飽和脂肪酸は融点が高いため、水素添加により油脂全体が固化し、マーガリンとなります。

後半では、水素添加の具体例として、オレイン酸がステアリン酸に変化する反応を紹介しています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

エゴマ油はα-リノレン酸を多く含み、リノール酸過剰摂取の懸念が少ない食用油です。では、なぜエゴマはα-リノレン酸を豊富に含むのでしょうか?

エゴマはゴマと名前が付きますが、実はシソの仲間です。秋に収穫される種子からエゴマ油が採れます。シソ特有の香りとα-リノレン酸の間に関係性があるのか、興味深い点です。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

SOY CMSで英語サイトを同じURLで運営したい方向けに、多言語ラベルプラグインを作成しました。

このプラグインにより、ラベルごとに日本語と英語の両方の表記を管理できます。

ただし、同一URLでの多言語サイト運営には、PHPモジュールや画像パス変換プラグインなど、追加の対応が必要です。

これらの対応が必要な方は、フォーラムからお問い合わせください。

プラグインを含むパッケージは、サイトからダウンロードできます。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

末延農園さんの「Reaper Death麺(激辛)」は、想像を絶する辛さでした。普段から辛い物に強い私でも、涙と汗が止まらないほどの激辛です。

袋には「内蔵が弱い人や明日大事な予定がある人は食べてはいけない」と注意書きがありますが、まさにその通り。ドライアイが一時的に解消されるほどの辛さは、もはや罰ゲームレベルです。

この辛さの秘密は、世界一辛い唐辛子「キャロライナ・リーパー」。末延農園さんでは、国産キャロライナ・リーパーの栽培から加工・販売までを一貫して行っています。

「Reaper Death麺」はAmazonで購入可能です。辛い物好きの方は、ぜひ挑戦してみてください!

/** Geminiが自動生成した概要 **/

ゴマ油は、オレイン酸と必須脂肪酸のリノール酸を多く含む一方、必須脂肪酸のα-リノレン酸が少ない点が特徴です。α-リノレン酸不足が懸念されるものの、酸化しにくく風味が長持ちするため、食材として使いやすい油といえます。ゴマ油の風味を保つ立役者は、抗酸化作用を持つゴマリグナン(セサミン、セサモリンなど)です。これらの成分のおかげで、ゴマ油は長期間保存しても味が落ちにくく、良質な食用油として重宝されています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

LDLコレステロールは、肝臓で作られ末梢組織にコレステロールを運ぶ役割を持つため、過剰になると動脈硬化のリスクを高めます。しかし、LDLコレステロール自体が動脈硬化を引き起こすわけではありません。血管壁に蓄積したコレステロールが活性酸素によって酸化し、過酸化脂質に変化することで動脈硬化を引き起こします。そのため、抗酸化作用を持つカロテノイド、ポリフェノールなどを摂取することが重要です。お茶に含まれるカテキンも抗酸化作用があり、風邪予防だけでなく動脈硬化予防にも効果が期待できます。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

コレステロールは、細胞膜の柔軟性やステロイドホルモン合成に重要な誘導脂質の一種です。脂肪酸とは構造が大きく異なりますが、水に不溶で無極性溶媒に可溶という脂質の定義を満たすため、脂質に分類されます。コレステロールは健康に重要な役割を果たしており、単純に善悪で判断できるものではありません。脂質を豊富に含む食材を理解するには、このような脂質の多様性への理解が不可欠です。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

青魚にはDHAが豊富というイメージがありますが、実は他の海産物と比べても、DHA含有量が多いわけではありません。DHA含有量は季節によって大きく変動し、これは青魚が食べる餌に影響を受けているためです。青魚自身はDHAを合成する能力は低く、食物連鎖の下位にいるプランクトンや微細藻類がDHAを合成しています。そのため、DHAを効率的に摂取するには、これらの藻類を直接摂取する方法も有効です。実際、微細藻類からDHAを抽出して商品化が進められています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

食用油の酸化は「自動酸化」と呼ばれ、不飽和脂肪酸中の二重結合間にある水素原子が起点となります。熱や光の影響で水素がラジカル化し、酸素と反応して不安定な過酸化脂質(ヒドロペルオキシド)が生成されます。これが分解され、悪臭の原因物質である低級アルコール、アルデヒド、ケトンが生じます。これが「オフフレーバー」です。二重結合が多いほど酸化しやすく、オレイン酸よりもリノール酸、リノール酸よりもα-リノレン酸が酸化しやすいです。体内でも同様の酸化反応が起こり、脂質ラジカルは癌などの疾患に関与している可能性が研究されています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

野菜の美味しさは、人間にとって必須脂肪酸であるリノール酸とα-リノレン酸の摂取と関係している可能性があります。野菜は、組織が損傷した際にこれらの脂肪酸からジャスモン酸や緑の香り成分(GLV)を合成します。これらの物質は、害虫からの防御やストレス耐性に貢献します。つまり、美味しく感じる野菜は、これらの防御機構が活発に働いているため、より多くの必須脂肪酸を含んでいる可能性があり、健康効果も高いと考えられます。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

リノール酸は必須脂肪酸だが、過剰摂取すると脳血管系疾患リスクが上昇する可能性がある。 これは、リノール酸からアラキドン酸が、α-リノレン酸からDHAが合成される経路が競合するためである。DHAは脳の働きに重要だが、リノール酸過剰摂取によりDHA合成が抑制される。特に乳幼児の脳発達への影響が懸念されるため、粉ミルクのリノール酸量には注意が必要だ。α-リノレン酸やDHA摂取を意識することで改善が期待される。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

α-リノレン酸は、人体では合成できない必須脂肪酸です。ナタネ油やエゴマに多く含まれ、体内でエイコサペンタエン酸(EPA)やドコサヘキサエン酸(DHA)に変換されます。EPAはエイコサノイドを生成し、筋細胞や血管に作用します。DHAは脳関門を通過し、脳や網膜の機能維持に重要な役割を果たします。α-リノレン酸の過剰摂取については、まだ議論の余地があります。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

必須脂肪酸のリノール酸は、体内でγ-リノレン酸、アラキドン酸へと代謝され、最終的にエイコサノイドという生理活性物質を生成します。エイコサノイドはプロスタグランジンE2やPGD2などを含み、平滑筋収縮、血管拡張、発熱、睡眠誘発など多様な生理作用に関与します。

重要なのは、ヒトはリノール酸からγ-リノレン酸への変換はできますが、オレイン酸からリノール酸を合成できない点です。このためリノール酸は必須脂肪酸として食事から摂取する必要があります。

一方で、アラキドン酸カスケードの過剰な活性化は炎症反応の亢進につながる可能性も示唆されており、リノール酸摂取の過剰症が懸念されます。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

コリンは、細胞膜の構成成分であるリン脂質や、神経伝達物質であるアセチルコリンの原料となる重要な栄養素です。水溶性ビタミンの仲間ですが、体内で合成できるため、厳密にはビタミンではありません。

コリンは、肝臓で脂肪の代謝を促進し、細胞膜を維持することで動脈硬化や脂肪肝の予防に役立ちます。また、脳の神経細胞の活性化や記憶力、学習能力の向上にも貢献します。

不足すると、肝機能低下や認知機能の低下、胎児の発育不全などのリスクがあります。卵黄、レバー、大豆製品などに多く含まれています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

ケトン体は、脂肪酸から生成されるアセト酢酸、3-ヒドロキシ酪酸、アセトンの総称です。

糖質制限などでブドウ糖が不足すると、脂肪酸が分解されてアセチルCoAが生成されますが、クエン酸回路が十分に回らないため、余剰のアセチルCoAからケトン体が作られます。

ケトン体は脳関門を通過し、脳のエネルギー源として利用されます。

ただし、ケトン体が増えすぎると血液が酸性になり(ケトアシドーシス)、疲労感や体調不良を引き起こす可能性があります。

ケトン体はあくまで緊急時のエネルギー源であり、過度な糖質制限は避けるべきです。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

脂肪動員とは、糖が枯渇した際に、エネルギー源として脂肪が利用され始める現象です。具体的には、中性脂肪であるトリアシルグリセロールから脂肪酸が切り離され、エネルギーを生み出す過程を指します。切り離されたグリセロールは解糖系に、脂肪酸はβ酸化を経てアセチルCoAに変換されます。アセチルCoAはクエン酸回路で利用され、大量のATPを産生します。脂肪動員には補酵素A(CoA)が重要な役割を果たします。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

解糖系は、グルコース(ブドウ糖)をピルビン酸に分解する代謝経路です。細胞質基質で行われ、酸素の有無にかかわらず進行します。まず、グルコースはATPを消費してリン酸化され、フルクトース-1,6-ビスリン酸へと変換されます。その後、段階的に分解が進み、NADHとATPが生成されながらピルビン酸が生成されます。酸素存在下では、ピルビン酸はミトコンドリアに輸送され、クエン酸回路で代謝されます。酸素非存在下では、ピルビン酸は乳酸発酵などにより代謝されます。解糖系は、生命活動に必要なエネルギー供給の主要な経路の一つです。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

中性脂肪は、グリセリンという物質に脂肪酸が3つ結合したもので、エネルギー貯蔵や臓器の保護などの役割があります。脂肪酸の種類によって構造や融点が異なり、飽和脂肪酸が多い動物性脂肪は常温で固体、不飽和脂肪酸が多い植物性脂肪は液体であることが多いです。

グリセリンに結合する脂肪酸は1〜3つの場合があり、それぞれモノアシルグリセロール、ジアシルグリセロール、トリアシルグリセロールと呼ばれます。中性脂肪という名前は、グリセリンと脂肪酸が結合すると中性になることに由来します。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

必須脂肪酸とは、人体にとって必要不可欠だが、体内で合成できないため、食事から摂取しなければならない脂肪酸のこと。リノール酸(ω-6脂肪酸)とα-リノレン酸(ω-3脂肪酸)の2種類が存在する。

人体は炭水化物から脂肪酸を合成できるが、飽和脂肪酸やω-9脂肪酸(オレイン酸)までであり、ω-6やω-3といった多価不飽和脂肪酸は合成できない。

植物は、細胞膜の流動性を保つため、低温環境でも固化しないよう、多価不飽和脂肪酸を合成する能力を持つ。一方、動物はこれらの脂肪酸を合成できないため、植物から摂取する必要がある。

必須脂肪酸は、細胞膜の構成成分となる他、ホルモン様物質の生成や、体温調節、エネルギー貯蔵など、重要な役割を果たす。不足すると、皮膚炎、成長障害、免疫力低下などの健康問題を引き起こす可能性がある。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

ゴマの健康効果でよく聞く「良質な脂肪酸」について理解を深めるための導入部分です。

脂肪酸は炭素鎖からなる有機酸で、二重結合の有無で飽和・不飽和に分類されます。ゴマに含まれるリノール酸は必須脂肪酸である不飽和脂肪酸の一種です。

必須脂肪酸は体内で生成できないため、不足すると健康に悪影響があります。高カロリーのイメージだけで脂肪を捉えるべきではないことを示唆しています。

今回は脂肪酸と脂肪の違い、リノール酸の働きについて、詳しく解説していきます。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

カフェインは、眠気を誘発するアデノシンと似た構造を持ち、アデノシン受容体に結合することで作用します。しかし、カフェインはアデノシンとは異なり、抑制性の神経を活性化することはありません。

つまり、カフェインはアデノシン受容体をブロックすることで、アデノシンが睡眠シグナルを送るのを妨げ、結果として眠気を抑制します。

ただし、カフェインは覚醒性の神経に直接作用するわけではありません。あくまで、脳の疲労を感知させにくくしている状態と言えます。そのため、カフェインを摂取しても、集中力が高まったり、頭が冴えたりするわけではありません。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

カフェインの効果を理解するために、まずは睡眠について解説しています。 従来は、脳内物質アデノシンが蓄積すると睡眠が誘発されると考えられていました。 アデノシンはATPからリン酸基が外れたもので、アデノシン受容体に結合すると抑制性の神経が優位になり眠くなります。 しかし、アデノシンが蓄積しなくても睡眠に入れることから、アデノシンは睡眠誘発の候補物質の一つに過ぎないとされています。 続きでは、カフェインの作用について解説するようです。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

お茶の味を決める要素は、苦味、渋み、旨味の3つです。

* **苦味**:カフェインやテオブロミンといった成分によるもので、お茶の覚醒作用や集中力を高める効果に貢献します。

* **渋み**:カテキン類、特にエピガロカテキンガレート(EGCG)によるもので、抗酸化作用や脂肪燃焼効果などが期待できます。

* **旨味**:テアニンというアミノ酸によるもので、お茶の甘みやコク、リラックス効果に繋がります。

これらの要素のバランスによって、お茶の種類や淹れ方によって味が大きく変わるのが、お茶の魅力と言えるでしょう。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

旨味成分であるイノシン酸は、体内で分解されて尿酸となります。尿酸は水に溶けにくいため、過剰に蓄積すると関節などに結晶化し、激痛を伴う痛風を引き起こすことがあります。

しかし、尿酸は必ずしも悪者ではなく、進化論的に見ると興味深い側面も持ち合わせています。

記事では、植物の発根を促進する物質として、旨味成分であるグルタミン酸に着目し、イノシン酸にも同様の効果があるかどうかを実験で検証しています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

巷で話題のプリン体とは、プリン骨格を持つ核酸塩基のことです。プリンは、ビールでよく耳にする痛風と関係が深く、体内で分解されると尿酸となります。

プリン体はグリシンから合成され、グルタミン、アスパラギン酸、ギ酸も材料となります。つまり、グリシン摂取=プリン体増加、というわけではありません。

プリン体は健康面で何かと話題に上がるため、もう少し詳しく見ていく必要がありそうです。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

この記事は、Bootstrapを用いてWebサイトのCore Web Vitalsスコアを向上させる方法を解説しています。具体的には、BootstrapのボタンコンポーネントのCSSのみを抽出し、ページHTMLにインライン挿入する方法を紹介しています。

手順としては、Bootstrapのソースファイルから必要なSCSSファイルをサイトディレクトリに配置し、SOY CMS側でSCSSコンパイルの設定を行います。これにより、ボタン用のCSSがページに直接記述され、外部ファイルの読み込みが不要になります。

さらに、生成されたCSSを圧縮してインライン化することで、ページ表示速度の向上を目指します。ただし、毎回SCSSをコンパイルするのは非効率なので、CSSやページ全体のキャッシュ化が推奨されています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

SOY CMSにSCSSコンパイラを実装する方法を解説した記事です。scssphpを用い、ページ出力時にSCSSファイルをコンパイルして表示するモジュールを作成します。具体的な手順としては、scssファイルを配置し、モジュールにコンパイル処理を記述します。記事ではサンプルコードも紹介されており、ダウンロード可能なパッケージも提供されています。@importの記述に誤りがなくstyle.cssが空の場合、pscssに実行権限を与える必要がある場合があります。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

腎臓は、体内で生成された二酸化炭素を原料に、重炭酸イオンを産生し、血液のpHを緩衝する重要な役割を担っています。

具体的には、腎臓の集合管において、二酸化炭素は炭酸脱水酵素によって炭酸に変化し、さらに非酵素的に重炭酸イオンと水素イオンに分解されます。これらのイオンは膜タンパク質によって排出され、重炭酸イオンは血液中に戻りpHを調整します。

この酸排出は、体内の酸負荷、酸・塩基平衡、アルドステロンなどのホルモンによって調節されています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

無酸素運動では、乳酸が筋肉に溜まりpHが低下することで疲労が生じます。しかし、筋肉細胞は乳酸を血液中に排出することで、ある程度の緩衝作用を働かせています。

血液中の重炭酸イオン(HCO3-)も、乳酸によるpH低下を抑制する緩衝作用を持つことが分かりました。筑波大学の研究によると、400m走では、レース後半まで重炭酸緩衝能力を維持できた選手ほど、速度維持が可能だったそうです。

重炭酸イオンは腎臓で生成されます。腎臓は老廃物処理を担う臓器ですが、同時に運動持久力を左右する重要な役割も担っていると言えるでしょう。体内での老廃物処理能力の向上は、運動パフォーマンスの向上に繋がる可能性を示唆しています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

この記事は、運動中の疲労と乳酸の関係、そして無酸素運動の持続力向上について解説しています。従来、「乳酸蓄積=疲労」と考えられていましたが、実際は乳酸の蓄積量ではなく、細胞内のpH低下が疲労に影響するとされています。 そこで、細胞外に乳酸を排出する役割を持つタンパク質「MCT4」が注目されています。MCT4は、細胞内のpH低下を抑え、無酸素運動の持続力を向上させる可能性を秘めています。 しかし、排出された乳酸が血液中のpHにどう影響するかは、まだ明らかになっていません。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

クレアチンは、グリシンとアルギニンから合成される非必須アミノ酸で、無酸素運動のエネルギー供給に重要な役割を果たします。クレアチンの合成は腎臓と肝臓で行われ、筋肉組織に貯蔵されます。休息時には、筋肉組織でATPを用いてクレアチンリン酸が合成され、無酸素運動時にエネルギー源として利用されます。クレアチンリン酸は、筋肉中に貯蔵されたクレアチンとATPから合成され、無酸素運動の初期段階でエネルギーを供給します。つまり、クレアチンは、短時間・高強度の運動時に重要なエネルギー源となる物質です。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

この記事は、睡眠サプリとして注目されるグリシンの過剰摂取について考察するために、体内の様々な役割を解説しています。グリシンは、ヘモグロビンの原料となるポルフィリン、抗酸化物質であるグルタチオン、そして体内で最も多いタンパク質であるコラーゲンの合成に必要です。さらに、エネルギー代謝に関わるクレアチン、遺伝情報の伝達に関わるプリン体の原料にもなります。このように多岐にわたるグリシンの役割を理解した上で、過剰摂取の問題を検討していく必要があると結論付けています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

味の素の研究員が、本来は睡眠と無関係のアミノ酸の効能を検証する社内試験中に、対象食であるグリシンを摂取し忘れたため、夜にまとめて摂取したところ、睡眠時のいびきが減り、翌日の体調が良かったという妻の気づきから、グリシンの睡眠効果に注目が集まりました。

グリシンは抑制性の神経伝達物質で、体内時計の中枢に作用し深部体温を下げることで睡眠を促します。多くの栄養素と異なり、グリシンは脳に直接運搬されるため、睡眠サプリメントとして有効です。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

SOY CMS用のAVIF変換プラグインがリリースされました。このプラグインは、PHPのimageavif関数を利用し、ページ内のJPG/PNG画像をAVIF形式に変換、HTMLを書き換えます。AVIFは次世代の画像フォーマットで、高画質・低容量を実現します。プラグインはimageavif関数が使用可能なPHPバージョンで動作します。ダウンロードは公式サイトからどうぞ。なお、SOY Shopでは類似機能が「画像フォーマット変換プラグイン」に搭載済みです。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

SOY CMS用WebP変換プラグインが登場!ページ内のJPG/PNG画像をWebPに変換し、HTMLを書き換えます。WebPは次世代画像フォーマットで、ファイルサイズを小さくしながら画質を維持します。PHPのimagewebp関数が使用可能な環境が必要です。ダウンロードは公式サイトからどうぞ。なお、SOY Shopには同様の機能を持つ「画像フォーマット変換プラグイン」が存在します。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

ゴボウは連作障害を起こしやすいですが、その原因の一つに青枯病があります。青枯病は土壌細菌であるラルストニア・ソラナセアルムによって引き起こされ、ゴボウだけでなく、トマトやナスなどのナス科植物にも被害をもたらします。

この細菌への対策として、トウモロコシの分泌する抗菌物質DIMBOAが有効です。DIMBOAは青枯病菌の増殖を抑え、ゴボウへの感染を防ぐ効果があります。

しかし、DIMBOAは土壌中の微生物によって分解されやすく、効果が持続しない点が課題です。そのため、ゴボウの連作障害を克服するには、DIMBOAの効果的な利用方法や、他の対策との組み合わせが重要となります。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

人間はフィチン酸以外のリンを摂取しています。食品添加物として使われるリン酸塩は、メタリン酸ナトリウムとリン酸二水素ナトリウムがあります。特にリン酸二水素ナトリウムは吸収しやすい形状で、多くの加工食品に含まれるpH調整剤に使われているため、リンの過剰摂取につながる可能性があります。リンの過剰摂取はカルシウム不足を引き起こす可能性があるため注意が必要です。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

腸管上皮細胞の糖鎖は、そこに常駐する腸内細菌叢の組成に影響を与えます。母乳栄養児では、母乳オリゴ糖がビフィズス菌の増殖を促し、腸内環境を整えます。離乳後、多様な糖鎖を発現するようになり、複雑な腸内細菌叢が形成されます。腸内細菌叢は、宿主の免疫系や代謝、神経系にも影響を与え、健康維持に重要な役割を果たします。糖鎖と腸内細菌叢の相互作用は、宿主の健康に深く関わっています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

フィチン酸は、活性酸素そのものを除去するのではなく、活性酸素を発生させるヒドロキシラジカルの生成を抑えることで抗酸化作用を示します。 具体的には、フィチン酸が金属イオンとキレート結合することで、ヒドロキシラジカルの生成原因となるフェントン反応を抑制します。土壌中では、微生物によってフィチン酸から金属イオンが遊離することで、活性酸素が発生し、腐植の形成に寄与すると考えられます。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

Ubuntu 22.10 で WiFi 接続エラーが発生し、NetworkManager の再起動で解決する場合がある現象について記述されています。

エラー発生時には NetworkManager のログに "ip-config-unavailable" が記録され、IP アドレス取得のタイムアウトが原因と推測されます。

記事では、WiFi 接続時の IP アドレス取得が他のサービスの起動よりも早く行われることが原因の可能性を示唆しています。解決策として IP アドレス取得の時間を延長する方法があるようですが、記事では検証されていません。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

土壌中の難分解性有機態リン酸であるフィチン酸が過剰に蓄積すると、植物はリン酸を吸収しにくくなる問題がある。解決策として、フィチン酸を分解するコウジカビなどの微生物の働きを活性化させる方法が有効だ。具体的には、腐植質を投入して土壌環境を改善し、ヒマワリなどの緑肥を栽培する。さらに、米ぬかなどのリン酸豊富な有機物施用時は、無機リン酸の施用を控えるべきである。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

土壌中の有機態リン酸であるフィチン酸は、過剰に蓄積すると植物の生育を阻害する可能性がある。しかし、既存の土壌分析では測定されていない。フィチン酸の測定は、食品分析の分野では吸光光度法やイオンクロマトグラフィーを用いて行われている。土壌中のフィチン酸測定には、アルミナ鉱物との結合を切る必要はあるものの、技術的には不可能ではない。にもかかわらず、土壌分析の項目に含まれていないのは、認識不足や需要の低さが原因と考えられる。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

土壌中のリン酸には、植物が利用しにくい有機態リン酸が存在します。特に、穀物や家畜糞に由来するフィチン酸は土壌に蓄積しやすく、問題を引き起こします。フィチン酸はキレート結合により土壌と強く結合し、植物が利用できません。さらに、亜鉛などの微量要素とも結合し、植物の生育を阻害します。また、既存の土壌分析ではフィチン酸は測定されないため、過剰蓄積に気づきにくいという問題もあります。米ぬか施用などでフィチン酸が蓄積する可能性があり、注意が必要です。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

土壌中の難溶性リン酸の蓄積対策として、ダイズ栽培に着目します。ダイズはラッカセイほどではないものの、Al型リン酸を吸収する能力があり、土壌pHが低いほど吸収量が増加します。また、ダイズは水はけと酸素供給の良い土壌を好むため、腐植質との相性が良く、リン酸吸収を促進する効果が期待できます。輸入ダイズに押される現状ですが、国内産ダイズの需要拡大も見据え、土壌改良と収益化の可能性を探ることが重要です。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

腐植酸は土壌中のリン酸固定を抑制する効果があります。腐植酸はアルミニウムイオンと結合し、土壌からリン酸と結合しやすいアルミニウムを減らすためです。ラッカセイ栽培では、腐植と石灰を施用することで、リン酸の有効性を高め、ラッカセイのポテンシャルを引き出す可能性があります。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

石灰過剰土壌では鉄欠乏が発生しやすいですが、鉄剤の効果が期待できない場合があります。土壌pHが高いと鉄が不溶化するため、単に鉄剤を与えるだけでは吸収されません。そこで、土壌にクエン酸などの有機酸を施用することで、鉄とキレート錯体を形成し、植物に吸収されやすい形にすることができます。クエン酸は土壌pHを一時的に下げる効果もあり、鉄の吸収を促進します。ただし、効果は一時的なため、継続的な施用が必要です。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

この記事は、無農薬栽培の可能性を探るため、シュウ酸アルミニウムの抗菌作用に着目しています。アカマツの菌根菌が生成するシュウ酸アルミニウムが抗菌作用を示すという報告から、植物の根からも分泌されるシュウ酸に着目し、そのメカニズムを探っています。シュウ酸アルミニウムは、土壌中でアルミニウムとキレート化合物を形成し、これが菌のコロニー先端部でグラム陰性細菌や枯草菌への抗菌作用を示すと考えられています。具体的な抗菌メカニズムは不明ですが、銅イオンと同様の作用の可能性が示唆されています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

土壌分析でリン酸値が高い場合、Ca型リン酸が多く病気リスクも高まります。記事で紹介されたラッカセイはAl型リン酸を利用できるため、石灰過剰の土壌ではリン酸値改善効果は期待できません。石灰過剰だと土壌pHが上がり、ラッカセイがAl型リン酸を溶解しにくくなるからです。リン酸値改善には、まず石灰値の適正化が必要です。鶏糞など酸性資材の活用も検討しましょう。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

この記事では、土壌中で植物が利用しにくいリン酸アルミニウムを、ラッカセイがどのように利用しているのかについて解説しています。

ラッカセイは根からシュウ酸を分泌し、リン酸アルミニウムを溶解します。溶解したアルミニウムは、根の表面にある特定の部位と結合し、剥がれ落ちることで無毒化されます。

さらに、剥がれ落ちたアルミニウムと結合した細胞は土壌有機物となり、土壌環境の改善にも貢献する可能性が示唆されています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

リン鉱石の枯渇が懸念される中、下水処理場の消化汚泥からリンを回収する技術が注目されています。消化汚泥とは、下水を処理する過程で発生する有機物をメタン菌によって分解した後のアルカリ性の汚泥です。

この消化汚泥に硫酸やクエン酸などの酸を加えることで、リン酸を溶解させて回収します。しかし、強酸である硫酸は施設の腐食や重金属の溶出が懸念され、クエン酸は有機物負荷による水質汚染の可能性があります。

消化処理自体もメタン発生による温室効果の問題を抱えているため、リン回収だけでなく、汚泥肥料としての活用など、包括的な解決策が求められています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

SOY CMSとSOY Shopは近日リリース予定のPHP8.2に対応します。主な修正点は、文字列中の変数展開における `${var}` の非推奨化と、未定義プロパティへの動的アクセスに関するものです。前者は `"sample_".$hoge` のように文字列を分割、後者はプロパティを事前に定義することで対応できます。これらの修正はPHP7系でも有効です。PHP8.2対応版は公式サイトからダウンロード可能です。PHP7系をご利用の方は、そのままでも動作に問題ありません。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

土壌中のマグネシウム測定に原子吸光光度法が用いられる理由を解説しています。原子吸光光度法は、物質を高温で原子化し、そこに光を照射して特定の波長の光の吸収量を測定することで元素濃度を分析する方法です。マグネシウムは炎光光度法では測定できない波長を持つため、原子吸光光度法が適しています。一方、カルシウムも原子吸光光度法で測定されていますが、これはコストや感度、多元素同時分析の可能性などが関係していると考えられます。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

炎光光度法でマグネシウムを測定しない理由は、マグネシウムが発する光が人の目で見えない紫外線であるためです。マグネシウムの炎色反応の波長は285.2nmと、可視光線の範囲外です。一方、炎光光度法で測定されるカリウムは766.5nmと、可視光線の赤色の範囲に収まります。

マグネシウムは燃焼すると強い白色光を発しますが、これは燃焼力が強いためであり、炎色反応とは異なる現象です。マグネシウムは光合成において重要な葉緑素の中心に位置していますが、その発熱力との関連は明らかではありません。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

土壌分析におけるカリウム測定は、炎光光度法という方法が用いられます。

まず土壌から不純物を除去した溶液を作成し、そこにガス炎を当てます。カリウムは炎色反応によって淡紫色の炎を発し、その炎の波長を炎光光度計で測定します。

炎光光度計は、炎の光を電気信号に変換することで、カリウム濃度を数値化します。このように、炎色反応を利用することで、土壌中のカリウム量を正確に測定することができます。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

「脱脂ダイズ」は、大豆から食用油(大豆油)を抽出した残りの粕のことです。大豆油の抽出には、粉砕した大豆にヘキサンという溶剤を加えて油を分離する「溶媒抽出法」が主流です。ヘキサンは神経毒を持つ物質ですが、沸点が低いため抽出後に除去されます。しかし、本当に完全に除去されるのか、アミノ酸やイソフラボンへの影響はないのか、といった不安の声も上がっています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

記事では、大豆イソフラボンの一種であるゲニステインが筋萎縮の緩和に効果がある可能性について解説されています。 東京大学の研究によると、ゲニステインはエストロゲン受容体に作用し、運動不足や骨折による筋萎縮の進行を遅らせる効果が期待されています。

また、脱脂大豆にはトレーニングに必要な成分やイソフラボンが残っており、健康食品や人工肉、大豆麺といった形で市場に登場しています。

これらのことから、大豆イソフラボンは女性ホルモンと同様の効果を持つ可能性があり、脱脂大豆の価値は今後さらに高まっていくと予想されます。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

脳内セロトニンの合成トリガーは、リズム運動と太陽光です。脳内セロトニンは全体の2%程で、腸内セロトニンが脳に移行することはありません。リズム運動(呼吸や咀嚼を含む)と日光浴がセロトニン合成を促します。これは、メラトニン合成が夜間の暗闇で促進され、体内時計のリセットが起床後の日光によって行われるのと関連付けられます。つまり、セロトニン合成のトリガーが日光である可能性は高いと考えられます。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

睡眠ホルモン「メラトニン」は、体内時計を調整し、眠気を誘発する重要な役割を担います。その合成は、アミノ酸のトリプトファンからセロトニンを介して行われます。トリプトファンはチーズや卵、肉などに多く含まれるため、これらの食品を摂取することがメラトニン合成を促す可能性があります。さらに、メラトニンの合成は光の影響を受けるため、夜間は強い光を避けることが重要です。しかし、メラトニン合成は複雑なプロセスであるため、これらの要素だけで睡眠の質を保証できるわけではありません。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

植物性食材でBCAAを多く含むのは、大豆製品である豆腐や納豆です。牛肉サーロインよりも含有量が多いことは興味深いです。植物は筋肉を持たないのに、なぜロイシンを多く含むのか? それは、タンパク質合成時に空間を作る役割を担っている可能性があります。疎水性の基を持ち、荷電しないBCAAの構造が、タンパク質の構造形成に重要な役割を果たしていると考えられます。大豆は、稲作と組み合わせることで、効率的にタンパク質を摂取できる未来の食材と言えるでしょう。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

除草剤の中には、植物のBCAA合成を阻害するものがあります。特に、ALS(アセト乳酸合成酵素)阻害剤は、BCAA合成の初期段階を阻害することで、イソロイシン、ロイシン、バリンの生成を妨げます。ダイズ栽培では、ALS阻害剤耐性遺伝子組み換えダイズが存在することから、実際にALS阻害剤が使用されている可能性があります。しかし、実際の使用状況については更なる調査が必要です。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

プロテインは、主にホエイ・カゼイン・ソイの3種類から作られます。

* **ホエイプロテイン**は牛乳からチーズを作る際にできる上澄み液から作られ、吸収が早く運動後におすすめです。

* **カゼインプロテイン**は牛乳から脂肪分とホエイを除いた成分で、吸収が遅く就寝前におすすめです。

* **ソイプロテイン**は大豆から油脂を除いた成分で、吸収はゆっくりで朝食におすすめです。

社会情勢を考えると、今後は大豆由来のソイプロテインが主流になっていく可能性があります。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

BCAA (分岐鎖アミノ酸)は、筋肉のエネルギー源となり、運動中の筋肉の分解を抑える効果があります。運動でBCAAが不足すると、筋肉が分解されてエネルギーとして使われてしまうため、疲労感が増します。

BCAAを摂取することで、筋肉のエネルギー源を補給し、筋肉の分解を防ぐことができるため、疲労回復効果が期待できます。また、運動後の筋肉痛の軽減にも効果があると言われています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

田んぼの土壌の物理性が改善すると、腐植やヤシャブシ由来のポリフェノールが増加し、硫酸よりも還元されやすい状態になるため、硫化水素の発生が抑制されると考えられます。

ポリフェノールは、重合するとタンニンや腐植物質を形成し、土壌中で分解される際にカテキンなどの還元力の高い物質を生成する可能性があります。

また、土壌の物理性改善は、稲の根の成長を促進し、鉄の酸化や硫酸の吸収を促す効果も期待できます。これらの要因が複合的に作用することで、土壌中の酸化還元電位が変化し、硫化水素の発生が抑制されると考えられています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

SOY ShopのPAY.JPクレジットカード支払モジュールがv2に対応しました。

従来のv1は2022年9月30日で廃止されるため、PAY.JPクレジットカード支払モジュールと定期課金モジュールを利用している方は、SOY Shopのアップグレードが必要です。

今回のアップデートではUIが簡易的なため、モジュール詳細画面にUI改修方法の説明を記載しています。使いやすくなるようUIの変更をお願いします。

変更後、良いUIが出来上がりましたら、お問い合わせフォームからご連絡いただき、HTMLファイルを共有いただけると幸いです。

SOY ShopのアップグレードにはPHPのバージョンにご注意ください。PHP7.3以前のバージョンはサポートが終了しているため、PHPのアップグレードも合わせて行ってください。

最新のパッケージはサイトからダウンロードできます。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

長雨や台風は土壌侵食を引き起こし、日本の貴重な資源である農地を蝕んでいるという内容です。記事では、土壌が河川に流出し、ダムの堆積や水質汚染、生態系への悪影響を招く現状を指摘しています。また、土壌流出は食料生産にも影響を与え、食料安全保障の観点からも問題視しています。土壌は再生に時間がかかるため、保全の重要性を訴え、読者へ「自分たちの食と環境を守る」ための行動を促しています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

Minecraft: Pi Edition: Reborn (MCPI) の拡張SDKを使い、ターミナルに"Helloworld"を出力する手順を紹介しています。

まずMCPI++ 2.4.3-3をインストールし、C++コンパイラなどの開発環境を整えます。

次に、"Helloworld"を出力するコードを記述した"hello.cpp"を作成し、共有ライブラリとしてコンパイル、MCPIのmodsディレクトリに配置します。

MCPIを実行すると、起動時に"Helloworld"が出力されます。これは、共有ライブラリ内の特定の関数がエントリポイントとして機能するためです。

記事では最後に、ゲーム画面に影響を与えるコードの作成に意欲を示しています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

SOY CMSの表示速度改善についての記事です。

今回はプラグインの有効・無効の判定処理を最適化しました。従来は全プラグインの状態を都度ファイルシステムから読み込んでいましたが、キャッシュ化して参照するように変更。これにより、ファイルシステムへのアクセス回数を減らし、不要なプラグインのクラスファイル読み込みを削減することで表示速度を向上させています。

同様の速度改善は、設定情報のデータベース参照回数を減らしたSOY Shopでも行われています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

イネはシリカを吸収すると、葉が硬くなり倒伏しにくくなるだけでなく、病気や害虫への抵抗力も高まります。これは、シリカが細胞壁に沈着することで物理的な強度が増すとともに、植物の防御機構を活性化する働きがあるためです。

具体的には、シリカはイネの葉に多く蓄積され、表皮細胞の細胞壁を強化することで、害虫の侵入や病気の感染を抑制します。また、シリカはイネの免疫システムを刺激し、病原菌に対する抵抗力を高める効果もあります。

さらに、シリカはイネの光合成を促進し、収量増加にも貢献します。これは、シリカが葉の表面に薄い層を作り、光を効率よく吸収できるようになるためです。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

SOY Shopの表示速度改善のために、データベース参照回数を減らす対策を行いました。

従来は各種設定状況やプラグインの有効状態確認の度にデータベースを参照していましたが、これを改善し、必要な設定を事前に取得・保持するように変更しました。具体的には、よく参照する設定はメモリ上に保持し、プラグインの有効状態は配列で管理することで、データベースへのアクセス回数を減らしています。

この結果、ページ表示の度に発生していたデータベースへのアクセスが減少し、表示速度の向上が期待できます。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

モロヘイヤは栄養豊富な野菜ですが、種や莢には「ストロファンチジン」という強心配糖体が含まれており、**少量でもめまいや嘔吐などの中毒症状**を引き起こします。

農水省も注意喚起しており、実際に牛が死亡した事例も報告されています。

種は絶対に食べないようにし、誤って摂取した場合は、すぐに医療機関を受診してください。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

コリンは、卵黄やダイズに豊富に含まれるホスファチジルコリンという形で存在します。ホスファチジルコリンはリン脂質の一種であり、細胞膜の主要な構成成分です。リン脂質は細胞膜の構造維持だけでなく、酵素によって分解されることでシグナル伝達にも関与しています。つまり、コリンは細胞膜の構成要素として、またシグナル伝達物質の原料として、生体内で重要な役割を担っています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

SOY Inquiry 2.3以降にバージョンアップする際、カスタマイズしたフォームテンプレート(`form.php`と`confirm.php`)の修正が必要です。

具体的には、両ファイルの先頭に`$dummyFormObj = new SOYInquiry_Form();`を追加し、`$column->getColumn();`を`$column->getColumn($dummyFormObj);`に置換します。

これはPHPの厳格化に対応するための変更です。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

コリンはアメリカのFDAでビタミン様物質として扱われる重要な栄養素です。細胞膜の構造維持、神経伝達物質アセチルコリンの前駆体、メチル基代謝への関与といった役割があります。特にアセチルコリンは記憶や学習に深く関わり、脳の海馬などで重要な役割を果たします。コリンはとろろにも含まれており、記憶力増強効果が期待できます。コリンは脳の健康に欠かせない栄養素と言えるでしょう。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

本記事では、SOY CMSのフロントコントローラにおける例外処理の効率化について解説しています。従来のtry-catchによる大域的な例外処理は、パフォーマンスに影響を与える可能性がありました。

そこで、例外処理を廃止し、エラー判定を明示的に行うことで、処理の軽量化を目指しました。具体的には、エラー発生時に変数にExceptionオブジェクトを格納し、処理の最後にエラーの有無を判定して対応する処理を行うように変更しました。

この変更による目立った速度向上は確認されませんでしたが、ブロックを多用した複雑なサイトでは効果を発揮すると期待されます。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

ゴールデンライスは、胚乳にβカロテンを蓄積するように遺伝子組み換えされたコメです。βカロテン合成経路のうち、コメに欠けていた「GGPPからフィトエン」と「フィトエンからリコペン」の2つの遺伝子を導入することで実現されました。フィトエン合成遺伝子はトウモロコシ、リコペン合成遺伝子はバクテリア由来です。この遺伝子導入により、コメは再びβカロテンを生成できるようになりました。ゴールデンライスは長年の開発期間を経て、フィリピンで商業栽培が開始されています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

この記事は、飼料米に含まれないカロテノイドを補う方法として、遺伝子組み換え作物であるゴールデンライスに着目しています。

筆者は、飼料米とトウモロコシの違いを比較し、カロテノイドを多く含むパプリカは海外依存度が高いため、飼料米の代替にはならないと述べています。

そこで、ビタミンA(ベータカロテン)を豊富に含むよう遺伝子組み換えされたゴールデンライスが、トウモロコシの利点を補完する可能性があると指摘しています。

さらに、ゴールデンライスに使われている遺伝子の由来やカロテノイドの含有量など、詳細な情報についてさらに調べていく意向を示しています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

カリ肥料不足の深刻化に伴い、代替肥料として塩化カリや鶏糞燃焼灰が挙げられるが、それぞれ土壌への影響や供給安定性の問題がある。塩化カリは土壌への悪影響が懸念され、鶏糞燃焼灰は供給不安定な上、カルシウムやリン過剰のリスクもある。

そこで、日本の伝統的な稲作のように、川からの入水など天然資源を活用する方向へ転換すべき時期に来ていると言える。土壌鉱物の風化作用など、自然の力を活用することで、持続可能な農業を目指せるだろう。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

SOY CMSで、サイトを一つ深い階層に作成する方法を解説します。