/** Geminiが自動生成した概要 **/

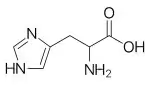

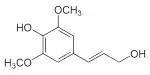

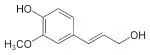

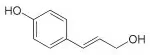

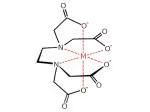

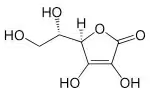

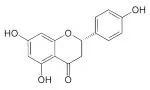

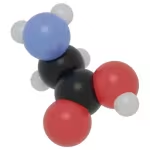

本記事は、液肥や果物の文脈で言及される「ソルビトール」の正体に迫ります。ソルビトールは、グルコース(ブドウ糖)のアルデヒド基がヒドロキシ基に還元されて得られる「糖アルコール」の一種です。記事では、グルコースとソルビトールの化学構造を図解し、両者の違いを視覚的に解説。ナシなどの果実に含まれる天然成分であることも紹介し、「グルコースと比較してソルビトールである利点とは何か?」という問いで締めくくり、さらなる探求への興味を促しています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

本記事は、液肥や果物の文脈で言及される「ソルビトール」の正体に迫ります。ソルビトールは、グルコース(ブドウ糖)のアルデヒド基がヒドロキシ基に還元されて得られる「糖アルコール」の一種です。記事では、グルコースとソルビトールの化学構造を図解し、両者の違いを視覚的に解説。ナシなどの果実に含まれる天然成分であることも紹介し、「グルコースと比較してソルビトールである利点とは何か?」という問いで締めくくり、さらなる探求への興味を促しています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

昨年11月に土に埋めた腐りかけのカリンの実を、生ゴミ埋設時に偶然発見しました。寒さで柔らかくなったカリンの周囲には糸状菌が繁殖し、スコップを入れると同時に、カリン特有の豊かな香りが一気に放出。腐熟してもなお良い香りを放ち、土壌中の微生物と共存するカリンの生命力に驚きと感動を覚えます。筆者は、この香りが土壌に良い効果をもたらすことを期待しています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

土壌乾燥により微生物が死滅すると、還元糖が溶出し不可給態マンガンを可給態マンガン(Mn(II))へ還元します。これは風乾時のマンガン増大主要因です。筆者は、この可給態Mn(II)がリン酸と結合し、干ばつ時の植物のリン酸欠乏を引き起こす可能性を指摘。還元鉄も同様にリン酸を難溶化させます。本記事は、土壌乾燥が微生物活動を介して主要養分の動態に複雑な影響を与え、植物の養分吸収を阻害するメカニズムを考察しています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

本記事は、土壌中で二酸化マンガン(Mn(Ⅳ))が可溶性の二価マンガン(Mn(Ⅱ))に還元される仕組みを解説。水田のような環境と異なり、還元反応が起こり難い畑作地でもMn(Ⅳ)がMn(Ⅱ)に戻るのかという疑問に対し、フェノール化合物が鍵となることを示す。Mn(Ⅳ)はヒドロキノン、フェルラ酸、バニリン酸などのフェノール化合物を酸化する過程で、自らはMn(Ⅱ)へと非生物的に還元される。この反応により、フェノール化合物は酸化重合し腐植の前駆物質を生成。マンガンの酸化還元機能が、土壌の腐植物質形成に重要な役割を果たすメカニズムを明らかにする。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

このブログ記事は、土壌中で重要な活性酸素である過酸化水素(H₂O₂)よりも強い酸化剤が存在するのかを考察しています。過酸化水素がより強い酸化剤に対して還元剤となり得るという問いかけから、その有力な候補としてマンガン、特に三価マンガン(Mn³⁺)に着目。三価マンガンは酸化マンガン(Ⅲ)として鉱物に存在する他、微生物が土壌中の二価マンガンから三価マンガンを生成することが普遍的であると紹介しています。日本の土壌における三価マンガンの普遍的生成の可能性を示唆し、今後、過酸化水素との実際の反応性について掘り下げていく方針です。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

前回のブログで、過酸化水素による作物の発根促進・ストレス緩和の可能性を提示。今回は、酸化剤である過酸化水素が土壌中のアンモニアや硫化水素などの還元物質とどう反応するかを深掘りします。まず、工業的なアンモニアの酸化反応を調査したところ、「ヒドラジン(N2H4)」という化合物を発見。これはアンモニアを次亜塩素酸塩などで酸化して作られ、ロケット燃料にも使われます。過酸化水素でも生成は考えられますが、土壌中での生成は疑問。今後の研究のためにこの知見を覚えておきます。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

大豆に含まれるβ-コングリシニンは血中中性脂肪低下の可能性があるとされていますが、その合成割合は土壌中の硫黄量に大きく左右されます。硫黄が不足するとβ-コングリシニンが増え、十分だとグリシニンが増加する特性があります。もしグリシニンがβ-コングリシニンより機能的に劣る場合、慣行的な硫酸塩系肥料の過剰な施用は、健康効果の高いβ-コングリシニンの生成を抑制し、大豆の機能性を低下させる可能性があります。このことから、硫酸塩系肥料の適切な施肥管理が非常に重要であると示唆されます。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

ブログ記事は、前回に引き続き「ゆばがどうできるのか」という疑問を深掘りします。ゆばは、牛乳を温めると膜が張る「ラムスデン現象」と同じ原理で生成されることが判明。この現象は、熱によるタンパク質と脂肪の熱変性によって膜が形成されるものです。牛乳の場合はβ-ラクトグロブリンが関与しますが、豆乳における具体的な膜形成タンパク質は不明でした。AIに尋ねたところβ-コングリシニンが挙げられましたが、関連性は未確認。次回以降で、このβ-コングリシニンに関する新たな発見が紹介されることを示唆し、読者の期待を高めています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

ブロッコリーの葉が寒さで紫色に変色する現象について、筆者は活性酸素抑制の観点から考察。葉が寒さを感じると、光合成に伴う活性酸素の発生を抑えるため、アントシアニンを合成して光合成を抑制すると推測します。これは紅葉のメカニズムと同様です。さらに、リン酸欠乏時の紫色化も、ATP不足による光合成の電子貯蔵不能から生じる活性酸素発生を抑制する試みと関連づけます。これらの考察を踏まえ、筆者は「日常的に活性酸素除去酵素が合成され続けていれば、葉は寒さに当たっても紫色になりにくいのか?」という疑問を提示し、今後の検証を示唆しています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

ブログ記事は、炭水化物に還元性を持たせる「水熱処理」のメカニズムと可能性を解説。肥料開発の話題から、グルコースの直鎖状結合物(デンプンやセルロース)を高温高圧下(0.1~22.1MPa)で水熱処理すると、断片化して還元性が高まる現象に着目しています。この還元性により鉄(III)塩の還元や活性炭素種(RCS)の生成が期待され、アサヒグループの研究例も挙げつつ農業資材としての大きな潜在性を示唆。身近な例として、実験器具の滅菌に使うオートクレーブも水熱反応の一種と紹介されています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

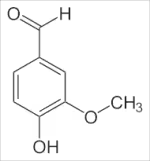

バニラビーンズの甘い香りの秘密に迫る記事です。実は、収穫時のバニラビーンズは「グルコバニリン」という、ほぼ無臭の配糖体。あの芳醇な香りは、収穫後に行われる「キュアリング」と呼ばれる発酵プロセスを経て初めて生まれます。この発酵処理によってグルコバニリンからグルコースが外れ、甘い香りの主成分である「バニリン」が生成されるのです。他の豆類でも発酵処理が活用されることから、バニラも同様に香りが発見されたと筆者は考察しています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

本ブログ記事は、バニラエキスの主成分バニリンから派生し、バニラエキスと模倣品であるバニラエッセンスについて考察しています。純粋なバニラエキスがバニラビーンズをエチルアルコールと水で浸漬して作られるのに対し、バニラエッセンスはグアイアコールやリグニン由来のバニリンを含むと説明。筆者は、バニラビーンズの有用性をどう発見したのかという疑問を提示。また、バニラエッセンスに含まれるグアイアコールが味噌の香りの成分でもあることに触れ、味噌とバニラの香りの関連性や、バニリン同様にグアイアコールにも辛味があるのかといった、香りに関する深い疑問を掘り下げています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

本ブログ記事では、融点が高いと揮発しにくく香りを感知しにくいという疑問に対し、以前取り上げたフラネオールに続き、バニリンを新たな事例として考察しています。バニラの甘い香りを持つ有機化合物であるバニリンは、融点が80〜81℃と高融点です。さらに、バニリン由来のバニロイドは辛味も感じるため、香気物質でありながら味覚にも影響を与える特性を持ちます。筆者は、バニリンもフラネオールと同様のメカニズムで香気を放つのかという疑問を提示し、高融点の香気物質が香る理由の解明へ関心を深めています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

このブログ記事は、分枝鎖アミノ酸であるイソロイシンが微生物の働きによって「腐る」過程でどのように変化するかを解説しています。まずイソロイシンは脱アミノ化を経て「α-ケト-β-メチル吉草酸」に。次に、これが脱炭酸されることで「2-メチルブタナール」へと変化します。この2-メチルブタナールは、還元されると酒のフルーティーな香りの元となる「2-メチルブタノール」に、一方、酸化されると古い靴下のような不快な臭いの原因となる「2-メチル酪酸」へと変化します。似たアミノ酸でも、腐敗過程で異なる特徴を持つ化合物が生成される点が興味深いと締めくくられています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

「オカラが腐る」というテーマの続編記事。今回は、大豆に豊富なアミノ酸「ロイシン」が腐敗する過程を掘り下げます。ロイシンが脱炭酸反応を起こすと、悪臭の原因となる「イソアミルアミン」が生成されます。また、脱アミノ反応とそれに続く化学変化により、汗や足の臭いに似た不快な刺激臭を持つ「イソ吉草酸」が生じます。これらの生成物が、オカラが腐敗した際に発生する特有の悪臭の主な要因であることを、化学的な視点から解説しています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

ブログ記事は、「オカラが腐る時の悪臭は何なのか?」という疑問から、その化学的メカニズムを探るものです。オカラの原料であるダイズに豊富なアミノ酸「リシン」に注目し、栄養学におけるリシンの重要性にも触れながら考察を進めます。調査の結果、リシンが微生物によって脱炭酸されることで生成される「カダベリン」という化合物が、腐敗臭の主な原因であることを解説。日常的なオカラの腐敗現象の背後にある具体的な化学物質とその生成プロセスを明確にし、さらに土壌中の微生物との関連性にも言及することで、読者の理解を深める内容となっています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

筆者は散歩中、傾斜地に生えるカリンの木から大量の実が用水路に落ちている光景を発見しました。用水路からはカリンの甘く良い香りが漂い、その豊かな香りに目を引かれました。下流に知人の管理する田があるため、実が田に与える影響を一時懸念したものの、今の時期は水が入らない上、入水の頃には実がなくなるだろうと判断し、影響は無いと結論づけています。食されないのは惜しいと感じつつも、カリンに含まれる栄養素が用水路の生態系を豊かにする可能性に言及。自然のサイクルを前向きに捉える、心温まる観察記となっています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

米ぬか嫌気発酵における機能性栄養の変化を深掘りする中で、乳酸菌が生成する抗菌ペプチド「ナイシン」に注目。ナイシンは、広範な細菌、特に悪臭原因となるクロストリジウム属やグラム陰性菌の増殖を抑制する強力なバクテリオシンです。グラム陰性菌への効果はキレート剤との併用で高まるため、米ぬか嫌気ボカシ肥作りでミョウバンを加えることは、乳酸菌を優位にし、ナイシンの抗菌作用を補助する有効な手段となる可能性が示唆されました。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

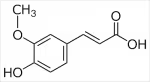

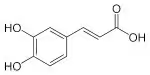

本記事は、米ぬか嫌気ボカシ肥の発酵過程におけるフェルラ酸の動向に焦点を当てます。以前、フェルラ酸が香り成分グアイアコールに変化すると触れましたが、今回は植物の発根促進効果を持つフェニル乳酸への変化の可能性を深掘り。ボカシ肥料成分として発酵促進が観測されたフェニル乳酸は、フェルラ酸と構造的に類似しており、嫌気発酵中のメトキシ基やヒドロキシ基の脱着によって生成される仮説を提示します。現時点では合成経路に関する明確な情報は見つかっていないものの、今後の研究による解明に期待を寄せています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

詳細不明な木の根元を覆うスイバに注目した記事です。筆者は、タデ科のスイバがシュウ酸を多く含むこと、そしてシュウ酸がリン酸アルミニウムや抗菌作用のあるシュウ酸アルミニウムと関連することから、スイバが木を守る役割を果たしているのではないかと考察します。関連する過去記事を引用しつつ、植物の持つ成分と環境との関連性を探る興味深い視点を提示。しかし、このユニークな仮説の真偽については読者に問いかけています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

ブログ記事「カリンポリフェノール」は、カリンがのど飴など薬効成分として利用される背景を深掘りしています。筆者は、以前触れたカリンの果肉の硬さに加え、ロッテの記事からカリンのポリフェノール含有量がリンゴの約20倍以上と非常に多いことを発見しました。この驚異的なポリフェノール量が引き起こす苦みや渋みが、果肉の硬さと相まって、カリンという果実のユニークな「不思議さ」を際立たせていると考察。具体的なカリンポリフェノールの化合物名については、現時点では特定されていないと述べています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

「カリンの果肉は硬すぎる」と題された本記事は、筆者の妻がカリンの砂糖漬け作りで直面した、想像を絶する果実の硬さについて深掘りします。包丁で切るのも困難なその硬さに「どの動物に食べてもらう想定なのか?」と疑問を抱いた筆者は、その正体が「石細胞」にあることを解明。石細胞は、細胞壁がリグニンやセルロースで肥厚し、細胞を石のように硬くする特性を持つと解説します。同じ石細胞を持つナシと比較してもカリンの硬さは突出しており、過熟による軟化の可能性にまで言及。カリンの意外な生態と科学的背景が語られています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

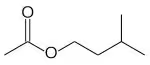

カリンを頂いた筆者がその利用法と香りを探求。バラ科のカリンは生食せず、カリン酒やのど飴に加工されると知った筆者は、香りに着目します。フルーティーなエステル類(カプロン酸エチル等)、青葉アルコール、スミレのようなβ-イオノンといった主要香気成分を解説。特に日本酒の香気成分であるカプロン酸エチルにも触れつつ、香りの分析からは生食が推奨されない化学的理由は未解明と結んでいます。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

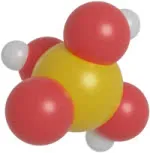

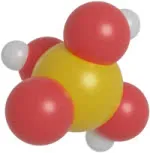

本記事は、前回のミョウバン生成記事の続編として、その材料となる「湯の花」の正体に迫ります。ミョウバンはハイノキの灰汁と湯の花の反応で生成されます。

別府明礬温泉の硫黄泉に見られる湯の花は、温泉の不溶性成分が析出・沈殿したもので、具体的にはハロトリカイトやアルノーゲンといった含水硫酸塩鉱物を指します。これらは温泉中の硫酸と青粘土が反応して生成されます。

これらの湯の花とハイノキの灰汁が反応することで、鉄を含まずカリウムを含むミョウバン(AlK(SO₄)₂・12H₂O)が生成されるメカニズムが詳細に解説されています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

本記事は、米ぬか嫌気ボカシ肥におけるミョウバン活用への考察として、ミョウバン中のアルミニウムがメイラード反応生成物(メラノイジン)の安定化に寄与する可能性を示唆し、まずはミョウバン自体の理解を深めることを目的としています。特に、江戸時代のミョウバン造りが秘伝のレシピであったことに触れ、材料として「湯の花」とアルミニウムを豊富に含む「ハイノキの灰」が使われ、その灰汁と湯の花を反応させてミョウバンが作られていた仕組みを解説。今後は「湯の花」について掘り下げることを予告しています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

本記事は、ポリフェノール測定法(フォーリン-チオカルト法)が還元剤の総量を測る点に着目し、「メイラード反応で生成されるメラノイジンに還元剤的要素(抗酸化作用)があるか」を考察。佐藤由菜氏らの研究を引用し、アミノ酸と糖のメイラード反応によるメラノイジンが実際に抗酸化作用を持つことを示す。この結果から、黒ニンニクの熟成によってポリフェノール量が増加するのは、メラノイジンの生成に因る可能性が高いと結論。健康効果を考える上では、ポリフェノール量より抗酸化作用の高さが重要であると提言する。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

このブログ記事は、黒ニンニクで「ポリフェノールが増える」という通説に対し、その測定方法に疑問を投げかけています。ポリフェノール含量の測定に用いられる「フォーリン - チオカルト法」は、リンタングステン酸を還元する性質を持つ化合物全般を検出する特性があるため、ビタミンC(アスコルビン酸)のような還元性物質も測定対象となります。そのため、黒ニンニクで検出される「ポリフェノール」には、真のポリフェノールだけでなく、メイラード反応で生成された還元性化合物などが含まれ、数値が過大に見えている可能性を指摘。測定方法の原理からその本質を考察しています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

本記事は、食品の風味形成に不可欠な「メイラード反応」から生成される香気物質「ピロール類」に光を当てています。特に、代表的な「ピロール」は、焙煎コーヒー豆の芳醇な香りなど、私たちが日常的に楽しむ香りの主要成分として紹介。さらに、その複雑な合成経路について、アミノ酸のプロリンとの構造的類似性から、プロリンがピロール生成の鍵を握る可能性を化学的に考察しています。香りの正体に迫る知的好奇心を刺激し、食品開発や香料に関心のある方、そしてコーヒー愛好家にとって、香りの科学の奥深さを知る上で必読の内容です。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

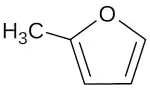

このブログ記事では、黒ニンニクやニンニクの香気物質の探求から、今回は含硫香気物質「チオフェン」の秘密に迫ります。チオフェンは、フランと構造が似ていますが、酸素の代わりに硫黄が環状構造に組み込まれたユニークな分子です。その生成過程は、システインのような含硫アミノ酸と糖のメイラード反応に深く関係しています。加熱によりアミノ酸から硫化水素やメタンチオールなどのチオール化合物が生じ、これらがフランの酸素と置換することでチオフェンが合成されるメカニズムを、化学構造を交えながら解説。食品の奥深い香りの生成メカニズムを理解するための一歩となるでしょう。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

キンモクセイの香りの主成分リナロールの酸化過程に焦点を当てた記事。リナロールが酸化し生成される「リナロールオキシド」は、酸化と分子内環化を経て形成され、フラン型(五角形の酸素環)とピラン型(六角形の酸素環)の異性体混合物として存在すると解説しています。フラン型は過去記事で触れられ、ピラン型については過去記事やWikipediaの情報を引用し、1個の酸素原子を含む6員環のエーテル化合物であることが明らかにされます。本記事では、リナロールオキシドの複雑な環化構造の多様性を探求しています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

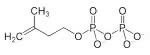

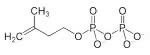

ブログ記事「キンモクセイの香りの続き」は、以前の記事で触れたキンモクセイの主要香気成分であるリナロールの生合成経路に焦点を当てています。リナロールがテルペン系香気物質に分類され、イソペンテニル二リン酸(IPP)を前駆体として合成されるメカニズムを解説。具体的には、IPPからゲラニル二リン酸(GPP)を経て、さらに3ステップの反応でリナロールが生成される過程を、ウンシュウミカンの例を交えながら説明し、キンモクセイも同様の経路を辿ると推測しています。次回はリナロールからリナロールオキシドへの変化について掘り下げる予定です。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

このブログ記事「フラノン類香気物質についての続き」では、前回に引き続く香気物質フラネオールについて深掘りしています。メイラード反応の生成物とされるフラネオールが、なぜ加熱を伴わないはずのイチゴの代表的な香気物質なのかという疑問からスタート。

検索と論文調査の結果、イチゴの熟成過程において、フルクトース-1,6-ビスリン酸を前駆体として「FaQR」という酵素(キノンオキシドレダクターゼ)が作用し、フラネオールが生成されることが判明しました。通常加熱が必要な化合物の生成に酵素が関与する、生物が持つ巧妙で驚くべき仕組みに感嘆しています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

秋の訪れを感じさせるキンモクセイの甘い香りに魅せられた筆者が、その香りの科学的な正体に迫る記事です。近所の公園で咲き始めたキンモクセイの美しい写真を添えつつ、香りの主要な化合物として「リナロール」とその酸化物である「リナロールオキシド」を紹介。リナロールが酸化してリナロールオキシドになるという興味深い化学変化に言及しています。さらに、β-イオノンやγ-デカラクトンといった他の香気物質もキンモクセイの複雑な香りを構成していることを解説。日常の風景から化学的な知見を深める、探究心あふれるブログ記事です。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

本記事では、メイラード反応以外で2,5-ジメチルピラジンが合成される経路について解説しています。これまでのメイラード反応による生成に加え、納豆菌が異なる代謝経路でジメチルピラジンを合成する可能性を提示。メイラード反応ではアミノアセトンが中間体となりますが、納豆菌ではアミノ酸からピルビン酸合成の途中でアミノアセトンが生成されるという点がポイントです。ジメチルピラジンに抗菌作用がある可能性にも触れ、納豆菌の代謝経路解明が機能性食品開発や、他のメイラード反応生成物の新たな理解に繋がる展望を示す内容です。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

ニンニク特有の香りの秘密を解き明かす本記事では、無臭の「アリイン」がいかにして香りを放つか、その化学反応を解説します。ニンニクが傷つくと、アリナーゼ酵素の働きでアリインは「アリルスルフェン酸」に変化。さらにこのアリルスルフェン酸が2分子結合することで、私たちがお馴染みの香り成分「アリシン」が生成されます。アリシンこそがニンニクの香りの正体であり、本記事ではこの魅惑的な香りのメカニズムをわかりやすく紐解いています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

メイラード反応の中間産物であるメチルグリオキサール(MG)から、最終的な香り成分であるピラジンが生成されるまでのプロセスを解説。高反応性のMGは、アミノ酸(グリシン)とストレッカー分解を経てアミノアセトンに変化します。このアミノアセトンが二量体化してジヒドロピラジンとなり、さらに酸化されることで2,5-ジメチルピラジンなどのピラジン類が生成されます。使用されるジカルボニル化合物の種類によって生成されるピラジンが異なる点が重要。本記事で、メイラード反応によるフレーバー化合物であるピラジン類の生成メカニズムへの理解が深まります。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

本記事は、メイラード反応の複雑な中間段階を深掘りします。導入では、コーヒーの香気成分であるジメチルピラジンが、植物病原菌に対し抗菌作用を示す可能性に言及。メイラード反応の初期段階であるアマドリ化合物(フルクトースリシンなど)から、脱水・分解を経てジカルボニル化合物(3-デオキシグルコソン:3-DG)が生成される過程を解説します。さらに、この3-DGがメチルグリオキサールやフラネオールへと変化する中間段階までを詳述。フルクトースがアマドリ化合物を経由せず3-DGになる経路も紹介し、メイラード反応の奥深さを紐解きます。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

このブログ記事は、含窒素香気物質「インドール」に続き、「アントラニル酸メチル」について深く掘り下げています。アントラニル酸メチルは、リンゴの必須フレーバーとされる、芳香族アミノ酸「アントラニル酸」とメタノールのエステルです。記事では、アントラニル酸が、一般的なアミノ酸とは異なる構造を持ちながらも、トリプトファンを合成するシキミ酸経路の中間化合物であることを解説。以前の記事で扱ったインドールもトリプトファン由来であることから、トリプトファンが香りの形成に重要な役割を果たす可能性を指摘します。さらに、トリプトファンがメラトニンやセロトニンといった精神関連ホルモンの前駆体であることから、その関連物質が良い香りとして認識される背景についても考察しています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

黒ニンニクの熟成でポリフェノールが増えることに着目した筆者は、ベンゼン環にヒドロキシ基が付与されるメカニズムに疑問を抱きました。そこで、芳香族アミノ酸(フェニルアラニン、チロシン)と糖(グルコースなど)のメイラード反応がポリフェノール生成に関わる可能性を仮説として調査。検索の結果、フェニルアラニンとブドウ糖からベンゼン環を持つアルデヒド化合物「フェニルアセトアルデヒド」が生成される事例を見出しました。これはポリフェノールではありませんが、芳香族アミノ酸と糖が結合し、このような化合物が生成されるメイラード反応の詳細メカニズムへの関心を深めた、という考察を述べています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

この記事では、酵素によって生成される香気物質の中でも、含窒素香気物質に焦点を当て、その代表格である「インドール」を解説。インドールは、高濃度では排泄物のような不快な臭気を持つスカトールと関連が深いものの、少量では柑橘などの花の香気成分として機能する多面性を持つ物質です。その合成経路は、芳香族アミノ酸トリプトファンが脱アミノ化・脱炭酸を経てインドール酢酸(植物ホルモンのオーキシン)などを経由するという複雑なもので、香りの奥深さを知る上で示唆に富む内容となっています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

太陽熱土壌消毒は、中熟堆肥と合わせるミネラル選定を誤ると土壌劣化を加速させ、1年目の見かけの生育向上後、数年で粘土鉱物が失われ病害多発のリスクがある。この問題回避策としてミネラル施用が推奨されるが、リン酸・石灰過剰な畑が多い中で、牡蠣殻などの有機石灰の追加投入は「自殺行為」と筆者は警告。適切なミネラルはモンモリロナイト等の微量要素を含んだ鉱物系肥料と提言し、根本的には土壌消毒前に病気に強い環境改善から始めるべきだと指摘します。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

太陽熱土壌消毒は土壌の劣化を加速させる可能性があると筆者は指摘しています。ビニールマルチ栽培で土がパサつく現象と同様に、地温上昇が土壌有機物の消費や団粒構造の消失を引き起こし、特に土壌鉱物の風化を促進させると懸念。

鉱物の風化は、初期には植物へ肥料を供給し保肥力を高めますが、最終的には保肥力・有機物蓄積能の低下、そして土の締め固まりを招きます。太陽熱土壌消毒はこの劣化プロセスを早め、一時的に作物の成長を促進しても「地力の前借り」に過ぎず、連作障害の深刻化や効果の低下に繋がるリスクが高いと警鐘を鳴らしています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

セイタカアワダチソウの開花シーズンを迎える中、林の群生の中からひときわ目を引く赤い花を発見。詳しく観察した結果、当初ツルマメかと推測したものの、帰宅後の調査で「ヤブマメ」である可能性が高いと判明しました。細いツルを持つヤブマメが、繁殖力の強いセイタカアワダチソウの群生の中で、ひたむきに花を咲かせている姿はまさに圧巻。その果敢な共存の様子は、自然界のたくましさと生命力に満ちた静かな感動を与えてくれます。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

このブログ記事は、太陽熱土壌消毒が「悪い菌は死滅し、良い菌は生き残る」という都合の良いものではなく、病原性真菌が有利になりやすい土壌環境を作り出す可能性を指摘しています。その上で、消毒時に推奨される「中熟堆肥」の投入について疑問を呈しています。一般的な牛糞堆肥は、熟成で硝酸態窒素や可給態リン酸が増加し、腐植効果も低いため、真菌をさらに有利にする土壌条件を作りかねないと警鐘を鳴らします。筆者はキノコが生える植物性有機物主体の堆肥を理想としますが、消毒の高温下では熟成を担う真菌(白色腐朽菌)が活動できず、熟成が進まない問題を提起。米ぬか主体堆肥のリン酸値も懸念し、最終的に「太陽熱土壌消毒時に一体どのような中熟堆肥を用いるべきなのか?」という問いかけで締めくくっています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

梅干しが熟成するほど酸味が弱まるのは、化学反応によるものです。梅干しの酸味は、主成分であるクエン酸が凝縮されたものです。しかし、熟成期間中に塩分に強い酵母や乳酸菌が混入することがあり、これらがエタノールを生成します。

生成されたエタノールと梅のクエン酸がエステル化反応を起こし、酸味を持たない「クエン酸トリエチル」という化合物が生成されます。これにより、梅干し全体のクエン酸量が減少し、結果として酸味がまろやかになると考えられます。通常、梅干し作りで発酵は失敗とされますが、このエステル化は熟成過程で生じ、酸味を和らげる役割を果たすのです。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

太陽熱土壌消毒が「悪い菌だけを死滅させ、良い菌は残すのか」という前回の問いを深掘り。作物に大きな影響を与えるのは真菌(糸状菌)であり、特にフザリウムのような病原性真菌は、植物寄生性と有機物分解の両面を持つと解説します。土壌消毒はフザリウムを減らすものの、同時に良い菌も減少させる可能性があります。消毒後、有機物が豊富な土壌では、天敵が少ないため病原菌が優位になりやすく、結果的に同じ病気が再発するケースが多いと指摘。土壌消毒だけでは病気が止まらない場合、解決の鍵は他の要素にあると結論付けています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

モモなどの香気物質「ラクトン」の合成メカニズムを深掘りするブログ記事です。ラクトンは脂肪酸のヒドロキシ基とカルボキシ基が分子内で脱水縮合して環状エステルを形成することで生成されますが、具体的な前駆体脂肪酸のイメージが課題でした。

今回の調査で、代表的なラクトンであるγ-デカラクトンの前駆体として、4-ヒドロキシデカン酸の可能性が示唆されました。しかし、この4-ヒドロキシデカン酸がモモ果実内でどのように合成されるかは、現時点では解明されていません。筆者は、果実内の脂肪酸蓄積がラクトン系香気物質の香りの強さに影響するかどうかを、今後の考察点として提示しています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

ブログ記事は、太陽熱養生における「悪い菌は死滅し、良い菌は熱に強く生き残る」という説を検証しています。筆者は土壌消毒に懐疑的で、この説は可能性が低いと結論付けます。

栽培者にとっての「悪い菌(植物寄生菌)」は高温で死滅しうる一方、「良い菌(菌寄生菌など)」も同程度の耐熱性を持つ報告がなく、共に死滅する可能性が高いと指摘。また、仮に細菌を指す場合でも、土壌の物理性や化学性が良好であれば良い細菌の影響は小さく、むしろ土壌消毒で病原細菌が悪化する恐れもあるため、都合の良い話ではないと強調しています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

このブログ記事では、モモなどの香気物質であるラクトンの合成、通称「ラクトン化」について解説しています。ラクトン化とは、脂肪酸のヒドロキシ基(-OH)とカルボキシ基(-COOH)が分子内で脱水縮合し、環状エステルを生成する反応と定義。エステル結合の具体例を挙げながら、ラクトンが環状構造を持つエステルであることを分かりやすく説明しています。しかし、単純な脂肪酸(デカン酸)にはヒドロキシ基がなく、ラクトン化は困難であると指摘。どのような脂肪酸がラクトン合成に関わるのかという疑問を提示し、今後の記事での詳細な解説を示唆する内容です。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

本ブログ記事は、モモの香りの主要成分であるラクトン系香気物質について深掘りしています。前回の記事に続き、γ-デカラクトン(炭素数10、ラクトンC10)を例に、ラクトンには炭素数6〜12の多様な種類が存在することを解説。モモに含まれるγ-ヘキサラクトン(炭素数6)やγ-ウンデカラクトン(炭素数11)など、環に繋がる炭素鎖の長さが異なることで構造が変化する点を指摘しています。さらに、香りの強さに関しては、炭素数が多くなるほど強く感じられる傾向があることを紹介。ラクトンがモモの豊かな香りを形成する上で重要な役割を果たすことを示唆しています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

SOY CMS向けに、自由に地図作成に参加できるOpenStreetMapを活用した新プラグインがリリースされました。このプラグインはLeafletライブラリを使用し、あなたのSOY CMSサイトにインタラクティブな地図を表示し、ブログ記事の関連地点をピンでマッピングすることが可能です。当ブログ運営者が、各地を巡って投稿した記事を妻の要望で分かりやすく整理するため開発されました。旅の記録、地域情報、店舗案内など、位置情報とコンテンツを紐付けて魅力的に発信したい方に最適です。サンプルページで機能を確認でき、専用サイトからダウンロード可能です。SOY CMSサイトの表現力を格段に向上させます。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

安息香酸は、ナッツの香気物質ベンズアルデヒドの酸化物。香りは弱いものの、植物の防御に不可欠な植物ホルモン「サリチル酸」の前駆物質です。植物は「PAL経路」(フェニルアラニン→ケイヒ酸→安息香酸→サリチル酸)を通じてサリチル酸を合成し、特にイネで重要とされます。サリチル酸は植物の抵抗性に関与。また、メチル化された「サリチル酸メチル」は、食害時に天敵昆虫を誘引する香気物質として機能する可能性も。本記事は、安息香酸を起点とした植物における化学物質の多様な役割を解説します。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

本記事は、テルペン系、エステル系に続く「芳香族系香気物質」に焦点を当てています。これらは、フェニルアラニンやチロシンなどの芳香族アミノ酸を出発物質として合成されます。代表例として、バニラの甘い香りのバニリン、アーモンドやアンズのような芳香のベンズアルデヒドとその関連化合物、味噌の香り成分であるフェニルエチルアルコールが挙げられます。奥深い芳香族系化合物の世界を解説。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

本記事は、「アセチルCoAが余剰になるとテルペン系香気物質の合成が促進されるか」という仮説を検証しています。テルペン前駆体IPPの合成には、アセチルCoAを起点とする「メバロン酸経路」と、ピルビン酸などを出発物質とする「非メバロン酸経路」が存在。詳細な分析の結果、非メバロン酸経路は色素体で行われ主にテルペン合成に関わる一方、メバロン酸経路由来のIPPは主にステロイド合成に利用され、テルペン合成への寄与は少ないことが判明。これにより、アセチルCoAの余剰分がテルペン系香気物質の合成を促進する可能性は低いという結論に至りました。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

「作物に油脂の肥料を与えると、光合成の質は向上するのか?」という問いから、植物の代謝メカニズムを深掘りします。香気物質ゲラニル二リン酸(GPP)の原料であるアセチルCoAが、脂肪酸合成とも共通の出発物質であることに着目。筆者は、脂肪酸が豊富な肥料を与えることで、アセチルCoAがイソプレノイド(GPP原料)合成に優先的に使われ、ニンジンの香気成分(カロテノイド)増加、さらには光合成効率の向上、ひいては生産性アップに繋がる可能性を仮説として提起しています。油脂肥料が植物の機能性や収量に与える影響を探る、示唆に富む内容です。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

柑橘などテルペン系香気物質の香りを強化する肥培管理に向け、主要前駆体ゲラニル二リン酸(GPP)の合成経路を解説します。GPPはイソペンテニル二リン酸(IPP)とジメチルアリル二リン酸(DMAPP)から合成され、本記事ではIPPの「メバロン酸経路」に焦点を当てます。メバロン酸経路は、細胞質でアセチルCoAを出発物質とし、メバロン酸を経てIPPを生成する反応です。これにより、香気物質の深い理解を目指します。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

「テルペン系香気物質」連載第3弾では、ゲラニル二リン酸(GPP)から合成される重要物質「ゲラニオール」に焦点を当てます。ゲラニオールは、GPPのリン酸がヒドロキシ基に置き換わった構造を持ち、バラの香りの主要成分として有名です。多様な香気物質の合成基盤となるゲラニオールを通じて、テルペン系香気物質の奥深さに迫ります。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

テルペン系香気物質の続編です。今回は、前回のモノテルペンに続き、テトラテルペンに属する重要な化合物「カロテノイド」に焦点を当てます。ニンジンなどに含まれるβ-カロテンは、ビタミンAの元となるだけでなく、低濃度で強い香りを放つ「イオノン」の生成源でもあります。このイオノンが食品や香料の風味に大きく貢献することを紹介。筆者は、甘い香りのニンジン体験から、香りと甘さの関連性に興味を持ち、その解明にはゲラニル二リン酸の理解が鍵となると考察しています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

酵素で生成されるフレーバーの一種「テルペン系香気物質」について解説。代表例はウンシュウミカンに含まれる「テルピネン」で、これはシクロヘキサジエン骨格を持つテルペン炭化水素です。一見するとベンゼン環を持つフェノール性化合物のように見えますが、実は異なります。

テルピネンは「モノテルペン」に分類され、炭素数10のゲラニル二リン酸(GPP)が環状に変化して生成されます。記事では、これらの専門用語を丁寧に解説し、テルペン系香気物質の構造や生成過程の奥深さを順を追って掘り下げていきます。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

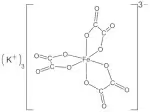

この記事では、クエン酸やポリフェノールに続き、小さな有機酸である「シュウ酸」のキレート結合に焦点を当てています。一般的なキレート結合のイメージとは異なり、シュウ酸がどのように金属を掴むのかを、具体例として「シュウ酸第二鉄カリウム」を用いて解説。シュウ酸のカルボキシ基にある非共有電子対が鉄と配位結合を形成し、負電荷を持つ「トリス(オキサラト)鉄(III)酸イオン」となるメカニズムを紐解きます。さらに、この錯体がカリウムイオンとイオン結合する様子や、2価の陽イオンとの結合可能性にも言及し、シュウ酸の複雑な化学的挙動を掘り下げています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

このブログ記事では、緑の香り(GLVs)の主要成分であるヘキサノールと有機酸のエステルについて掘り下げています。筆者は、香り化合物の命名規則から「酪酸ヘキシル」や「酢酸ヘキシル」の存在を調査。その結果、両化合物が実在し、共にフルーティーな香りを放つことが判明しました。特に「酢酸ヘキシル」はリンゴのような香りが特徴とされています。この発見は、様々な植物で合成される緑の香りが、将来的に収穫時に良い香りがする葉物野菜の栽培方法へと繋がる可能性を示唆しています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

ブログ記事「緑色片岩で層毎に風化の仕方が異なるのは何故か?」は、色の薄い層が風化しやすい一方で、濃い層は風化しにくいという現象の理由を探求しています。筆者は、愛知県総合科学博物館の資料から、濃い緑色の緑泥石と黄緑色・淡い緑色の緑簾石が縞模様を形成していることを発見。さらに、緑泥石が粘土鉱物であるのに対し、緑簾石はそうではない点に着目し、「濃い緑色の緑泥石を含む層が粘土鉱物であるために風化しにくいのではないか」という仮説を提示。緑色片岩の風化メカニズム解明に向けた考察を深める内容です。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

「今年もドングリの季節がやってきた」と題されたこのブログ記事は、筆者が先日家族で近所の山へ出かけ、そこで拾ったアベマキやクヌギといった大きめのドングリの紹介から始まる。掲載されたドングリの写真は、秋の豊かな自然を感じさせる。筆者は、これらの立派なドングリを拾う瞬間に、本格的なドングリの季節の到来を実感すると綴っており、その喜びが伝わってくる内容だ。また、なぜ大きめのドングリが季節の到来を強く感じさせるのかという理由については、別途公開されている記事「林縁で大きなドングリを拾った」で詳しく解説していることに触れ、読者のさらなる関心を促している。秋の自然の恵みと家族との楽しいひとときが垣間見える記事である。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

ブログ記事「腐っても鯛」は、その美味しさの謎を深掘りします。なぜ鯛はこれほど美味しいのか?その秘密は、瀬戸内海の複雑な地形が作り出す高速潮流にあります。この流れによって鯛は筋肉質に育ち、その筋肉に含まれるアデノシン三リン酸(ATP)が、魚の旨味成分であるイノシン酸を生成するからです。結果として、鯛は筋肉質な食感と豊かなイノシン酸由来の旨味を兼ね備えるのです。これは、以前の記事で触れたマグロの事例とも通じ、イノシン酸が赤身魚に限らず生成されることを示唆しています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

植物が脂肪酸を吸収することで食味が向上するという仮説に基づき、油脂豊富な青魚の魚粉肥料が同様の効果をもたらすか検証するため、サバの脂肪酸構成を調査しました。

その結果、マサバにはパルミチン酸が脂肪酸総量中24.0gと最も多く含まれることが判明。次いでドコサヘキサエン酸(DHA)、ステアリン酸、イコサペンタエン酸(EPA)などが続きます。特に炭素数16のパルミチン酸の多さは、魚粉肥料が植物に与える影響を考察する上で重要であり、今後の施肥設計において意識すべき点となります。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

**要約**

「油脂を多く含む肥料が食味向上に繋がるか?」という疑問に対し、記事は油脂が植物内で膜脂質(リン脂質)となる点に注目します。研究によると、リン脂質の一種であるホスファチジン酸(PA)やホスファチジルイノシトール(PI)は、苦味成分を抑制する効果があることが判明。これらは舌の苦味センサーを阻害したり、苦味物質と結合したりすることで、苦味を和らげます。結果として、甘味や旨味が引き立ち、食味全体の向上に繋がる可能性を示唆しています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

油脂の多い魚粉肥料が作物の品質向上に良いと評判になっていることから、筆者は植物が油脂を直接利用できるのか疑問を抱き調査を開始。その結果、植物は脂肪酸を葉や根から直接吸収し、炭素数12のラウリン酸などを炭素数16や18の脂肪酸を経て膜脂質(リン脂質)に取り込み利用できることが判明した。この膜脂質合成促進は植物の成長だけでなく、油脂の多い魚粉が作物の食味を向上させる要因として、リン脂質が食味に影響を与える可能性が示唆された。次回はリン脂質と食味の関係を深掘りする。(249文字)

/** Geminiが自動生成した概要 **/

公園のイネ科植物の根に石英が付着していた現象から、植物が分泌する「ムシゲル」に焦点を当てた記事です。ムシゲルは、ジャムなどでおなじみのペクチン(ポリガラクツロン酸)を主成分とする粘質多糖であり、高い保水性と土壌粒子吸着能力を持つことが解説されています。記事では、ペクチンを主原料とする高吸水性樹脂EFポリマーが粘土鉱物を引き付ける例を挙げ、ムシゲルが石英を吸着するメカニズムを類推。この働きは、植物が根からムシゲルを分泌し、保水性を高めて干ばつに備えるための戦略である可能性を示唆しています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

ゼオライトは天然と人工があり、人工ゼオライトは高機能化が開発の主要因です。その機能は、ケイ素(Si)骨格にアルミニウム(Al)が入り込むことで負に荷電し、陽イオン交換能を持つことに起因します。この陽イオン交換能は肥料の保肥力(CEC)として土壌改良に貢献します。ゼオライトの機能は、骨格の形(骨格コードで分類)やSi/Al比によって異なり、例えばモルデナイトはMOR型に分類され、理想的なSi/Al比は5、実際は4.5〜5.5の範囲です。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

ゼオライト(沸石)は、ケイ酸を含む鉱物の一部ケイ素がアルミニウムに置換されたアルミノケイ酸塩で、負に帯電した骨格が土壌の保肥力(CEC)を高めます。その形成は、火山灰が堆積した凝灰岩中の火山ガラスが、地下の熱水や荷重により長期間変質することで起こります。この生成過程は2:1型粘土鉱物のモンモリロナイトと類似しており、実際にモンモリロナイトを含む肥料にはゼオライトが含有される場合があります。含有量は採掘地によって大きく異なり、ほとんど含まれないものから、ほぼゼオライトで構成されるものまで様々です。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

鶏糞のメタン発酵が難しいのはC/N比の低さが理由とされていますが、その詳細を解説します。鶏糞に多く含まれる尿酸が窒素を豊富に含み、これがC/N比を低下させます。尿酸は微生物の働きで尿素に分解され、さらに尿素が分解されると水酸化物イオンが生成され、pHが上昇します。この高いpH環境がメタン生成菌の活動を阻害するため、鶏糞を用いたメタン発酵は困難となるのです。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

鶏糞のメメタン発酵は、かつて困難とされてきましたが、その背景には鶏の生理的な特徴がありました。牛糞と異なり、鶏の小便は尿酸(固体)として糞中に多く含まれます。この尿酸は有機態窒素であり、糞中のC/N比を低下させるだけでなく、分解過程で大量のアンモニアを発生させます。生成されたアンモニアは、メタン発酵に関わる微生物の活動を強く阻害するため、鶏糞から効率良くメタンを生成するには、このアンモニアの発生をいかに抑制・除去するかが重要な課題となっています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

米ぬか嫌気ボカシ肥が「味噌の香り」と評されたことから、その香りの正体を探るべく「グアヤコール」について調査。グアヤコールはベンゼン環とメトキシ基を持つフェノールで、ワインではオフフレーバーの原因となる一方、醤油では良い香りとして認識され、その印象は量に依存することが判明した。また、ポリフェノールであるフェルラ酸から酵母の働きを経て合成されることも明らかに。コーヒー粕を投入することで、グアヤコールの量が増える可能性も示唆された。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

家畜糞のメタン発酵消化液は亜鉛や銅などの微量要素、腐植酸様物質、カリウムが豊富で、リン酸は少なめです。アンモニア態窒素が多く高pHなのが難点ですが、汚泥混合がなければ重金属は許容範囲。水稲の収穫後のお礼肥として有効で、冬を挟むことでアンモニアの影響を軽減し、藁の腐熟促進や有機物・微量要素の補給に役立つと考察されています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

家畜排泄物のメタン発酵消化液中のリン酸が少ないことから、リン酸カルシウムとして沈殿したと推測されていた。しかし生成AI(Gemini)は、腐植質化合物とカルシウムが結合してコロイド状の複合体を形成し、沈殿を防ぐ可能性を指摘した。このことから、通常沈殿しやすいカルシウムなどの金属も、コロイド化によって消化液中に残り得ることが示唆される。消化液中の成分挙動において、腐植質によるコロイド形成が重要な役割を果たす可能性が浮上した。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

家畜排泄物と食品残渣のメタン発酵により生成される消化液は、タンパク質分解で生じるアンモニウムイオン(NH4+)を豊富に含む。リン酸については、家畜糞中の貯蔵性リン酸であるフィチン酸が発酵過程でオルトリン酸に変化し、消化液へ移行する。オルトリン酸は微生物に利用されるが、最終的には水溶性のリン酸アンモニウム(リン安)として消化液中に存在する。これは即効性のリン酸源となる。消化液中にカルシウムイオンが存在すると、難溶性のリン酸カルシウムとして沈殿する可能性もあるが、主要なリン酸の形態はリン酸アンモニウムである。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

家畜排泄物のメタン発酵では、水溶性食物繊維のペクチンに注目。ペクチンは嫌気発酵でガラクツロン酸から酪酸等の短鎖脂肪酸、酢酸へと分解され、最終的にメタン・水素・二酸化炭素に変化する。この過程で生成される有機酸によりpHが低下し、炭酸石灰やリン酸石灰のイオン化を促進。ペクチンは大半が有機酸やガスに変化すると考えられる。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

家畜排泄物と食品残渣を嫌気性発酵させメタンガスを抽出する際に残る液が「消化液」です。この消化液に土壌改良効果があるかという質問に対し、記事では効果の可能性を指摘しています。

理由として、難消化性で水溶性のポリフェノール「タンニン」が消化液に移行し、土壌改良に寄与すると考えられるためです。一方で、土壌改良に不向きなリン酸などの成分が消化液に残る懸念もありますが、発酵後の固液分離でリン酸が固形分に除去されれば、消化液の土壌改良剤としての価値は高まると考えられます。今後は、メタン発酵による有機物の変化を詳細に分析する必要があります。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

水田でアゾラが繁茂し赤くなっているのは、リン酸欠乏の可能性がある。特に鉄不足の地域では、リン酸が有効に利用されず、イネの発根不良を招き、硫化水素ガスや除草剤の影響を受けやすくなる。多収品種はリン酸要求量が多く、影響を受けやすい可能性がある。アゾラ対策の除草剤がイネに悪影響を及ぼすことも考えられ、注意が必要だ。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

米ぬか嫌気ボカシ肥の土壌改良効果について考察。土壌改良に重要なのは縮合型タンニンであり、米ぬかに含まれるフェルラ酸がその候補となる。しかし、フェルラ酸が縮合型タンニンに変化するには酸化が必要だが、ボカシ肥は嫌気環境である点が課題。今後の展開に期待。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

米ぬか嫌気ボカシ肥作りでは、米ぬかに多く含まれるフィチン酸が微生物のフィターゼによって分解され、リン酸とイノシトールに分離されます。分離されたリン酸は核酸やリン脂質の材料となり、イノシトールは糖と同様に代謝されます。核酸は植物の発根促進に繋がるため、米ぬか嫌気ボカシ肥は植物の生育に有効です。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

SOY CMSで構造化データプラグインを開発。AI進化でブログ訪問者が減少したため、SEO対策として記事リライト時の更新日を明記する仕組みを追加。構造化データでJSON形式の更新日時を自動挿入し、HTTPヘッダーにもLast-Modifiedを挿入(HTMLキャッシュプラグインとの併用時は構造化データに委託)。パッケージはサイトからダウンロード可能。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

田植え後の水田の濁りが気になる。秀品率の低い田で濁りが続く原因として、過剰な代掻きや未分解有機物の存在が考えられる。ベテラン農家の指導による管理方法の差は少ないため、土壌の状態が影響している可能性が高い。畑作から転換した田で濁りが続く場合、土壌鉱物の劣化による腐植や金属系養分の保持能力の低下、リン酸やカルシウムの過剰蓄積が考えられる。特に粘土鉱物が関与する土壌鉱物の劣化は、コロイド化により濁りが解消されにくい。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

米ぬか嫌気ボカシ肥にEFポリマーを加えることで、EFポリマー由来のペクチンからメタノールが生成される可能性がある。このメタノールが酪酸とエステル化し、リンゴやパイナップルの香りの酪酸メチルが合成される可能性がある。酪酸メチルを合成する菌として酵母が考えられる。メタノールは大量摂取で失明の危険性があるが、ボカシ肥作りでは揮発するため過度な心配は不要。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

デオキシニバレノールはフザリウム属菌が生成するマイコトキシンで、真核生物の60Sリボソームに結合しタンパク質合成を阻害します。この阻害はリボトキシックストレス応答を引き起こし、セロトニン合成量の低下を招きます。セロトニン低下は食欲不振や体重減少を引き起こし、生活に支障をきたすほど深刻な症状に繋がる可能性があります。コムギのフザリウム感染リスクを減らすために殺菌剤の使用も検討されます。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

フザリウム属のカビが作るマイコトキシンの一種、デオキシニバレノールについて解説。これは作物(コムギ赤さび病の原因)と人体に有害で、セロトニンの合成に影響を及ぼす可能性がある。デオキシニバレノールはグルクロン酸化で無毒化される。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

フザリウムは植物寄生性を持つ糸状菌で、有機質肥料も利用するため注意が必要です。有機物の競合相手としてコウジカビ(アスペルギルス属)が挙げられますが、コウジカビにも植物に病原性を示す種が存在します。これらの菌の生息環境を理解することは有機質肥料への理解を深めることに繋がるため、まずは文献が多いコウジカビから調べていきます。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

バイオ炭は炭化温度で性質が変わり、低温炭化ではカルボキシ基やフェノール性水酸基などの酸性官能基が多く、pHが低くなる傾向があります。高温炭化では、酸性官能基が減り、窒素や酸素含有官能基、炭素表面のπ電子といった塩基性官能基が増え、pHが高くなります。特に塩基性官能基は陰イオンを吸着する特性があり、土壌のAECを高める効果が期待できます。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

鶏糞炭化における有機態リン酸の変化に着目。特にフィチン酸の炭化過程を調査。Geminiによると、脱水反応、脱リン酸化反応、開環・縮合反応を経て炭化が進み、リン酸ガスが発生する可能性も。リン酸の気化は資源問題に繋がるため注意が必要だが、鶏糞中の未消化リンカルは残りやすい。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

タンパク質の炭化は、熱により脱水、分解、揮発を経て、最終的に炭素含有率の高い固体が生成される反応です。タンパク質はアミノ酸に分解され、さらに低分子化。芳香族アミノ酸のベンゼン環が残り、エーテル結合構造の一部となる可能性があります。窒素はアンモニアなどのガス状化合物として放出されます。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

もみ殻燻炭の土作りへの影響を考察。炭化の過程で、もみ殻に含まれるリグニンの構成要素であるモノリグノール同士がラジカルカップリングなどの反応を起こし、重合して巨大化する。保肥力は期待薄だが、保水性はあり、イオン化した金属を保持する可能性。炭素埋没には有効で、メタン発生は起こりにくいと考えられる。ポリフェノールも同様の反応を起こし、より複雑な構造を形成する。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

家畜糞の臭気成分トリメチルアミンは、酸化によりジメチルアミン、メチルアミンを経てアンモニアへと分解される。それぞれの過程でメチル基(-CH3)が外れ、最終的にアンモニア(NH3)となる。アンモニアは硝化され硝酸となり土壌に留まるため、トリメチルアミンは揮発または硝酸に変化することで臭いが消える。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

家畜糞の臭気成分トリメチルアミンは、刺激臭があり肥料利用時に問題となる。切り返しによる自然減に加え、酸化反応を抑制したい。穏やかな酸化剤(過酸化水素)と反応させると、トリメチルアミン-N-オキシド(無臭、揮発性)に変化する。これにより臭気を低減できる。今後は、トリメチルアミンの分解について検討する。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

家畜糞に含まれる臭気成分トリメチルアミンは魚臭が特徴。肥料として使用した場合の植物への影響は不明だが、人体には刺激性がある。刺激性の原因は今後調査予定。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

家畜糞の臭気成分メチルメルカプタンは、施肥時に根を傷める要因となる。Wikipediaによると、乳酸菌や真菌が含硫アミノ酸のメチオニンからメチルメルカプタンを合成する。家畜糞からの発生は、腸内細菌か発酵初期の真菌が関与していると考えられる。メチルメルカプタンは揮発し続けるため、硫黄が失われるのは避けられない。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

排出直後の家畜糞には、インドールに加え、刺激性のあるメチルメルカプタンや硫化水素といった臭気成分が含まれる。特にメチルメルカプタンは殺虫剤の原料にもなるため、植物の根を傷める可能性がある。家畜糞の熟成時の切り返しは、これらの揮発性物質をガス抜きする重要な作業と言える。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

魚粉にイノシン酸が豊富なのは、魚の死後に筋肉中のATPが分解されて生成されるため。生きている魚にはほとんど存在しない。さらに、魚粉の製造過程である乾燥で水分が蒸発し、イノシン酸が濃縮されることも理由。野菜やキノコでイノシン酸の話題を聞かないのは、生成過程が異なるためと考えられる。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

漫画「ヤンキー君と科学ごはん」で旨味成分の相乗効果に触発され、キノコに豊富なグアニル酸に疑問を持った筆者。グアニル酸はDNAやRNAの主要化合物であるグアノシン三リン酸(GTP)由来だが、なぜキノコに多いのか?Geminiに質問したところ、キノコはRNAを多く含み、乾燥過程でRNAが分解されグアニル酸の前駆体が生成されるためと回答があった。細胞密度や分裂速度からRNA量が多い可能性が考えられ、旨味成分の豊富さに納得した。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

ムギネ酸は土壌中の鉄吸収に関わり、鉄型リン酸の吸収にも有効な可能性がある。肥料としての実用化は先だが、ムギネ酸を多く分泌する植物の活用を検討。オオムギがムギネ酸を多く分泌するが、背丈の低い緑肥(マルチムギ等)でムギネ酸分泌があれば理想的。分泌量が少なくても、土壌改良で発根を促進すれば代替可能。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

ムギネ酸は、メチオニンからニコチアナミンを経て合成される。土壌中の鉄利用率を高め、高pHやリン酸過剰な環境でも効果を発揮する可能性があり、作物の生育に貢献する。ムギネ酸単体の資材化は難しいが、その恩恵を早期に受けるための活用法が重要となる。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

作物の根から吸収できる有機態窒素について、タンパク質から硝酸への分解過程と、ペプチドが有機態窒素の大部分を占める可能性に言及。イネ科植物の鉄吸収に関わるムギネ酸が窒素を含む有機酸であることに着目し、ムギネ酸鉄錯体としての直接吸収機構を調べることで、窒素肥料の肥効に関する理解が進むのではないかと考察している。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

リョクトウとリョクトウもやしの栄養価を比較。リョクトウ100gあたり344kcal、たんぱく質24.3gに対し、もやしは15kcal、たんぱく質1.8gと大幅に減少。カリウムの減少が顕著。一方、リョクトウにはないビタミンCがもやしには13mg含まれる。発芽により栄養価は変化し、特にビタミンCの増加が特徴的。植物の成長過程における栄養変化を知る手がかりとなる。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

葉緑素のヘムが窒素肥料の有機態窒素になるかを探る過程で、ヘムからステルコビリンへの分解経路を検討。今回は、その過程で生成されるウロビリノーゲンが酸化されてウロビリンになる点に着目。ウロビリンの構造から、ポリフェノールやモノリグノールとの反応可能性を推測し、有機物分解における光分解や酸化の重要性を強調している。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

葉緑素が窒素肥料になるかを検討。前回、ヘムからビリルビンへの変化を見た。今回は、ビリルビンが腸内細菌(土壌菌も同様と仮定)によってウロビリノーゲン、ステルコビリンへと変化する過程を紹介。しかし、ステルコビリン以降、有機態窒素として利用される過程の情報は見つからなかった。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

葉緑素中の窒素が有機態窒素肥料として機能するのかを、ヘムをモデルに考察。ヘムは土壌微生物に取り込まれ、ヘムオキシゲナーゼによって分解され、ビリベルジン、更にビリルビンへと変化する。この過程で窒素はアンモニア態や硝酸態に変換されるか否かが焦点だが、ビリルビンまでは有機態窒素として存在すると考えられる。つまり、葉緑素由来の窒素は、微生物に利用され分解される過程で、PEONのような有機態窒素肥料として機能する可能性がある。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

クチナシは多様な色素を持つ天然色素原料である。黄色色素のクロシンはカロテノイドの一種、青色色素のゲニポシドはイリドイド配糖体である。クロシンはサフランなどにも含まれる黄色の色素成分で、ゲニポシドは青色の色素成分である。クチナシはこれら以外にも様々な色素を含んでおり、抽出・分離、化学反応によって様々な色を作り出すことができる。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

食品の着色料「クチナシ」の正体は、アカネ科クチナシ属の植物。鮮やかな黄色の花を咲かせ、あまり見慣れない果実をつける。カロテノイド色素を持つため、着色料として加工食品に利用され、原材料名にもしばしば記載される。クチナシ色素の重要性から、カロテノイドと分けて表記されることもある。商用栽培は福岡県八女などで行われている。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

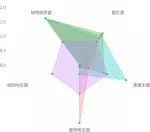

京都府内320箇所のネギ栽培土壌の生物性分析から、土壌の生物性において菌寄生菌の存在が重要な要因であることが判明した。地質や土質、土壌消毒の有無は菌寄生菌の多寡に大きな影響を与えない一方、施肥設計に若干の関連性が見られた。殺菌剤の使用も菌寄生菌への悪影響は確認されなかった。今回の分析手法確立により、様々な管理作業や微生物資材の評価が可能となり、特に堆肥メーカーへの価値提供が可能になった。詳細は京都農販日誌の記事を参照。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

桜の冬芽は花芽と葉芽の見分けが難しい。筆者は萌芽後の様子を観察し、花芽と葉芽の違いを写真で比較している。花芽からは花と、葉芽からは葉が出ているが、どちらにも共通の器官が見られる。筆者はこれを鱗片ではないかと推測している。以前の記事で紹介したソメイヨシノより早く開花する桜の芽を観察した結果を報告している。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

牛糞堆肥の熟成過程において、最終的に優勢となる菌類は何かを考察している。初期の高温期の後、セルロースやリグニンを分解する白色腐朽菌とトリコデルマが活性化する。熟成牛糞は窒素含有量が高いため、窒素を多く必要とするトリコデルマが優勢となり、セルロース分解が進む。しかし、添加した藁やオガ屑のリグニン分解は進まず、未分解のまま土壌に投入される可能性がある。これは土壌の団粒構造形成を阻害する要因となる。白色腐朽菌が優勢となる条件下ではリグニン分解が促進され、腐植化が進むため、土壌改良効果が期待できる。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

牛糞堆肥に含まれる真菌、特に糞生菌について関心があり、土壌の塩類集積問題の観点から堆肥利用に懸念を示している。糞生菌の例としてヒトヨダケ属を挙げ、畑でよく見かけるキノコであることを確認した。牛糞内で糞生菌が優位である場合の影響について考察を進めている段階であり、詳細は今後の課題としている。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

日向土は水に沈むという説を検証するため、鹿沼土と比較実験を行った。日向土は指で潰しても砕けない硬さを持つ一方、鹿沼土は容易に粉砕した。試験管に水と共に入れた結果、鹿沼土は浮いたが、日向土の一部は沈んだ。これは日向土が鹿沼土より重いためである。日向土の重さは、火山ガラス含有量が少なく、鉄を含む輝石や角閃石が多いことが要因と考えられる。結論として、日向土は一部水に沈むことがあり、この特性は重要な知見となる。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

チョコレートの香気成分の一つ、酢酸イソアミルについて解説。酢酸とイソアミルアルコールがエステル結合したこの化合物は、単体の酢酸とは異なり、チョコレートの甘さを引き立てる香りを持ちます。イソアミルアルコール自体がフルーティーな香りを持ち、酢酸の酸っぱい香りを中和することで、全体として好ましい香りを生み出していると考えられます。有機酸は炭素数が少ないほど刺激臭が強くなる傾向があり、化合物のわずかな構造の違いが香りに大きな影響を与えます。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

この記事では、チョコレートの香り成分の一つであるメチルフランについて解説しています。メチルフランはメイラード反応や熱分解など様々な経路で生成されるものの、詳細な生成過程は不明です。五員環上の酸素の反応性が高く、これが香りのもととなる一方、発がん性の懸念も示唆されています。過剰摂取は避けるべきですが、一体どんな香りがするのか興味をそそられます。筆者は、メチルフランの反応性の高さから、かつて研究で使用した発がん性のあるDEPCを想起しています。また、関連として糖の還元性や味噌の熟成についても触れています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

チョコレートの香りは数百種類の成分からなり、メイラード反応もその一因である。メイラード反応とは、糖とアミノ酸が加熱により褐色物質メラノイジンを生成する反応で、チョコレートの香気成分も生成する。例えば、グルコースとバリン、ロイシン、スレオニン、グルタミンなどとの反応で特有の香りが生まれる。100℃加熱ではチョコレート香、180℃では焦げ臭に変化する。カカオ豆の焙煎温度が100〜140℃付近であることは、チョコレートの香りを引き出すための科学的知見と言える。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

カカオプロテインは、小腸で消化吸収されずに大腸に届き、便通改善効果を持つ可能性のある難消化性タンパク質。その構造の詳細は不明だが、難消化性タンパク質は一般的にレジスタントプロテインと呼ばれ、高次構造の安定性、特定の結合(イソペプチド結合)、糖鎖やリン酸による修飾、凝集といった要因で消化酵素が作用しにくくなると考えられる。チョコレート製造過程を考えると、カカオプロテインの難消化性は高次構造の安定性や糖鎖修飾によるものと推測される。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

普段チョコレートをよく食べる筆者は、作り方やココアとの関係など、チョコレートへの知識不足に気づき、「カカオとチョコレートのサイエンス・ロマン 神の食べ物の不思議」を読み始めた。序章でカカオの学名 *Theobroma cacao* に感銘を受ける。Theobroma はギリシャ語で「神(theos)の食べ物(broma)」を意味し、命名者リンネがカカオの神々しさを感じていたことがわかる。この発見により、筆者のカカオの歴史への興味はさらに深まった。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

沖縄産のカカオ豆を使用したチョコレートは、沖縄神話に登場する不老長寿のお菓子「非時香菓」に類似している。近年、非時香菓は沖縄北部で自生するカンキツ類であることが判明し、カカオ栽培園がその自生地に隣接している。また、カカオは歴史的に不老長寿の薬とされ、神聖な場所とされる緑色片岩が栽培園に存在し、神話の舞台と重なる。沖縄産チョコレートは、カカオの不老長寿の力と沖縄神話の非時香菓の伝説を併せ持ち、非時香菓の現代版であると捉えることができる。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

リン酸吸収係数とは、土壌のリン酸吸着能力を示す指標です。火山灰土壌や粘土質土壌ではリン酸吸収係数が高く、リン酸が植物に利用されにくくなります。

しかし、リン酸吸収係数に関与するアルミニウムや鉄は、腐植酸とも相性が良く、腐植酸の効きやすさにも影響します。つまり、リン酸吸収係数が高い土壌は、腐植酸が効きやすい可能性があるのです。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

赤玉土は園芸でよく使われるが、軽石ではなく関東ローム層由来の粘土だ。アロフェンを含むため酸性を示し、鉄や硫黄も多く含むため硫化水素が発生し、根腐れの原因となる場合がある。しかし、通気性、保水性、保肥性に優れるというメリットもある。鹿沼土よりも風化が進んだ状態であり、風化軽石の選択肢の一つとなる。注意点として、含まれる硫黄は化学反応や菌の活動により硫化水素を発生させる可能性があり、アルミニウム、鉄、硫黄の多さがリン酸吸収係数の増加や根腐れに繋がる可能性がある。 風化の度合いを考慮し、鹿沼土などの軽石と使い分ける必要がある。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

ヒスチジンのイミダゾリル基の反応性に着目し、他のアミノ酸のポリフェノールとの反応性を考察している。アミノ基を持つアミノ酸は、窒素原子に非共有電子対があるため、プロリンを除きポリフェノールと反応する可能性がある。特に、リシン(アミノ基)、アルギニン(グアニジノ基)、グルタミン(アミド基)などは反応しやすい候補として挙げられる。しかし、現時点では各アミノ酸の反応性の大小関係は不明。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

窒素を含む化合物は、非共有電子対を持つため求核剤となる。アミノ酸の中で特にヒスチジンは、イミダゾリル基に二つの窒素を持つ。イミダゾール環の1位と3位の窒素共に非共有電子対を持つが、3位の窒素の非共有電子対が環の外側を向いているため、求核付加反応への関与がより重要となる。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

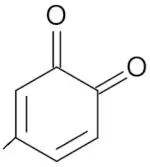

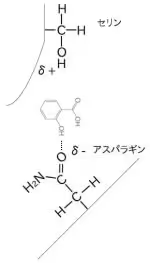

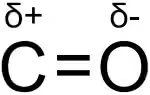

有機化学の演習を通して、土壌理解に必要な芳香族化合物の学習を進めている。特に、ポリフェノールとモノリグノールの結合におけるキノンの役割に着目。ポリフェノールは酸化されてキノンとなり、このキノンが反応の鍵となる。キノンの酸素原子との二重結合は電子を引き寄せやすく、モノリグノールのような求核剤と反応する。具体的には、キノンの酸素に求核剤の電子が移動し結合が形成される。この反応によりポリフェノール同士やポリフェノールとモノリグノールが結合する。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

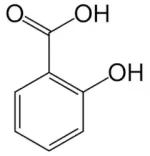

サリチル酸はタンパク変性に加え、脱脂作用も持つ。ベンゼン環(疎水性)、ヒドロキシ基とカルボキシ基(親水性)という構造から、弱い界面活性剤のように働く。このため、角質層の油脂と反応し除去する。油脂は水を弾くため、その除去は角質層の水分の保持を促し、軟化につながる。サリチル酸の構造が界面活性剤と類似していることが、角質軟化作用の一因となっている。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

サリチル酸は角質軟化作用を持つ。細胞膜を浸透したサリチル酸は、タンパク質や脂質に作用する。タンパク質はアミノ酸がペプチド結合し、水素結合、ジスルフィド結合、イオン結合、疎水性相互作用によって複雑な三次構造を形成する。サリチル酸はフェノール性ヒドロキシ基でタンパク質の水素結合に介入し、ベンゼン環の非極性によってイオン結合と疎水性相互作用にも影響を与え、タンパク質を変性させる。この二段階の作用によりタンパク質の機能、例えば生理活性や水溶性が変化し、角質軟化につながる。エタノールもタンパク質を変性させるが、ベンゼン環を持たないためサリチル酸のような強い角質軟化作用はない。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

サリチル酸は、ベンゼン環による非極性と、カルボキシ基及びフェノール性ヒドロキシ基による極性という両方の性質を持つため、脂溶性でありながら、細胞膜表面の親水性部分にも近づける。この両方の性質が、細胞膜への浸透に重要となる。 サリチル酸は、外側の親水性部分に弾かれることなく、内側の疎水性部分にも弾かれることなく浸透し、角質軟化作用を発揮する。膜貫通タンパクや脂質との反応は、更なる研究が必要である。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

この記事はサリチル酸の角質軟化作用のメカニズムを解説しています。まず、角質の硬さはケラチンによるものであると述べ、サリチル酸はケラチン自体に作用するわけではないことを指摘しています。次にサリチル酸の構造を図示し、ベンゼン環、カルボキシ基、ヒドロキシ基から構成されることを説明しています。ベンゼン環とカルボキシ基の存在によりサリチル酸は脂溶性を示し、油などの非極性物質と混ざりやすい性質を持つと解説しています。最後に、ベンゼン環とヒドロキシ基によるフェノール様の性質については、次回以降に持ち越すと述べています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

サリチル酸の角質軟化作用について、角質とケラチンの説明から始まっている。角質は皮膚最外層の死んだ細胞層で、ケラチンという硬タンパク質を含んでいる。ケラチンの硬さは、システインというアミノ酸同士がジスルフィド結合していることによる。そして、サリチル酸はケラチンに直接作用するのではなく、別のメカニズムで角質を軟化させることが示唆されている。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

ドラッグストアでイボ取り薬の有効成分がサリチル酸であることに気づき、植物ホルモンとしても知られるサリチル酸の作用機序に興味を持った筆者は、その角質軟化作用について調べた。サリチル酸は角質細胞間のタンパク質を分解し、水分の浸透を促すことで角質を剥がれやすくする。

この強い反応性を持つサリチル酸を植物がどのように利用しているのか疑問に思い、その歴史を調べると、ヤナギ樹皮から抽出されたサリシンを加水分解・酸化することで得られることがわかった。植物は、反応性の高いサリチル酸を配糖体などの形で扱いやすくしていると考えられる。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

ハナミズキの冬芽を観察した記録。枝の先端にアサガオの実のような形の冬芽ができ、丸っこい部分は総包片で中に花芽を含む。尖った脇芽は芽鱗に守られている。春には中央に花が咲き、両端に葉が生えるようだ。参考にしたウェブサイトによると、先端の丸い部分には花芽のみで葉芽は含まれない。今後の観察で春の開花の様子を確認予定。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

シモクレンの冬芽は、寒さや乾燥から芽を守る芽鱗(鱗片葉の一種)で覆われている。一方、アカメガシワは芽鱗を持たない裸芽である。アカメガシワの葉には毛があるため、裸芽の状態でもこの毛が芽の保護に役立っている可能性が考えられる。つまり、芽鱗の有無は植物の冬越し戦略の違いを示しており、アカメガシワは毛による保護を選択していると考えられる。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

乾燥オカラを使ったお菓子をきっかけに、オカラの低い利用率に注目。栄養価の高いオカラは堆肥に最適だが、水分が多く腐りやすい点が課題。EFポリマーで水分調整を試みたが、購入した乾燥オカラは既に十分脱水されていた。豆腐製造には排水処理施設が必要で、オカラ処理もその一環。良質な堆肥になる可能性を秘めたオカラが活用されていない現状に課題を感じている。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

近所の歩道に植えられたシャリンバイらしき低木に、冬になりたくさんの実が付いている。鳥の貴重な食料源になるかと思ったが、意外と実が残っている。この低木は5月頃には蜜源になりそうな花を大量に咲かせ、ミツバチにとっても貴重なものだった。花も実も豊富に提供するシャリンバイは、都市で生きる生物にとって重要な存在と言える。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

紫木蓮の花蕾は生薬「辛夷」として用いられ、有効成分はオイゲノールである。オイゲノールはカシワの葉にも含まれる成分。モクレンの生薬は冬芽ではなく花蕾が使われるが、オイゲノールは花弁形成段階で増加するのか、冬芽の葉に他の苦味成分が多いのかは不明。生薬研究は新たな知見につながる可能性がある。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

キノンはケトンと類似の性質を持つカルボニル基を持ち、腐植形成に重要な役割を果たす。カルボニル基の炭素は酸素より電気陰性度が低いためδ+に荷電し、求核剤の攻撃を受けやすい。例えば、アセトンは水と反応し、水和反応を起こす。この反応では、水のOH-がカルボニル炭素に付加し、プロパン-2,2-ジオールが生成される。この求核付加反応はキノンの反応性を理解する上で重要な要素となる。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

腐植酸生成の鍵となる酒石酸とポリフェノールに着目し、ワイン粕を用いた堆肥製造の可能性を探っている。ワイン熟成過程で生じる酒石酸と、ブドウ果皮に豊富なポリフェノールが、ワイン粕中に共存するため、良質な腐植酸生成の材料として期待できる。ワイン粕は家畜飼料にも利用されるが、豚糞由来の堆肥は他の成分を含むため、純粋なワイン粕堆肥の製造が望ましい。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

腐植酸、特にフルボ酸のアルカリ溶液への溶解性について解説している。フルボ酸は、陰イオン化、静電気的反発、水和作用を経て溶解する。陰イオン化は、フルボ酸のカルボキシル基とフェノール性ヒドロキシル基が水酸化物イオンと反応することで起こる。フェノール性ヒドロキシル基はベンゼン環に結合したヒドロキシル基で、水素イオンを放出しやすい。カルボキシル基はモノリグノールやポリフェノールには含まれないが、フミン酸の構造には酒石酸などのカルボン酸が組み込まれており、これがアルカリ溶液への溶解性に関与すると考えられる。良質な堆肥を作るには、ポリフェノールやモノリグノール由来の腐植物質にカルボン酸を多く付与する必要がある。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

腐植酸は、フミン酸、フルボ酸、ヒューミンに分類される。フルボ酸は酸性・アルカリ性溶液に溶け、植物生育促進効果が高い。これは、カルボキシル基やフェノール性ヒドロキシ基のプロトン化、および金属イオンとのキレート錯体形成による。フルボ酸はヒドロキシ基(-OH)豊富なタンニン由来でキレート作用を持つ構造が多い一方、フミン酸はメトキシ基(-OCH3)を持つリグニン由来でキレート作用が少ない構造が多いと推測される。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

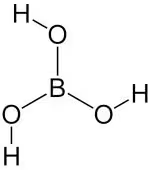

ホウ砂を水に溶かすとホウ酸B(OH)₃になる。ホウ酸は糖のような多価アルコールと錯体を形成する。この錯体はキレート結合ではなく、ホウ酸が糖のヒドロキシ基と結合した構造を持つ。糖は生物にとって必須だが、ホウ酸と錯体を作ると生理反応が阻害されるため、ホウ酸は殺虫剤などに利用される。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

小学生の息子がスライム作りに使うホウ砂について調べている。ホウ砂(Na₂[B₄O₅(OH)₄]·8H₂O)は水に溶けると四ホウ酸イオン(B₄O₇²⁻)を生じ、これが加水分解してホウ酸(H₃BO₃)になる。更にホウ酸は水と反応し、B(OH)₄⁻と平衡状態になる。水溶液はOH⁻の生成によりアルカリ性になる。スライム作りにおいて重要なのは四ホウ酸イオンの加水分解だが、詳細は後述。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

アカメガシワの黄葉はキサントフィルという色素によるもの。キサントフィルはラジカルに関与する可能性があり、モノリグノールやキノンとのラジカルカップリングが考えられる。

モノリグノールはリグニンの構成要素であり、ラジカルカップリングによって様々なリグニン構造が形成される。この多様性はリグニンの機能、特に植物の強度や腐朽抵抗性に影響を与える。キノンもラジカル反応に関与し、リグニン生合成経路の一部を担う。キノンは酸化還元反応を触媒し、モノリグノールのラジカル化を促進する役割を持つ。

これらの反応は植物の成長や腐植形成に深く関わっている。キサントフィルもラジカル反応に関与するならば、植物の黄葉と腐植形成にも何らかの関連があるかもしれない。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

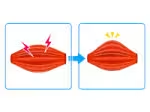

東京理科大学の研究によると、メントールにアミノ酸のバリンを付加したment-Valが植物の免疫力を高めることが発見された。ダイズの葉にment-Valを散布したところ、ハスモンヨトウの食害が減少した。ment-Valは人体にも抗炎症作用を持つ。この発見は、植物工場や園芸農場における安全な免疫活性化剤としてment-Valの利用に期待をもたらす。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

エタン (C2H6) は、無色無臭のアルカンで、天然ガスの主成分である。常温常圧では気体だが、冷却により液体や固体になる。水にはほとんど溶けないが、有機溶媒には溶ける。エタンは、燃料として利用されるほか、エチレンやアセトアルデヒドなどの化学製品の原料としても重要である。

エタンの分子構造は、炭素-炭素単結合を軸に、各炭素原子に3つの水素原子が結合した構造を持つ。燃焼すると二酸化炭素と水を生成する。ハロゲンとは置換反応を起こし、例えば塩素とはクロロエタンなどを生成する。反応性はメタンよりも高く、光化学反応によるエタンの分解も研究されている。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

スベリンは植物細胞壁に存在し、蒸散を防ぐ役割を持つ。構造は芳香族化合物と脂肪族化合物の重合体から成り、両者は架橋構造で結合されている。推定化学構造では、リグニンの端に脂肪酸が付加し、その間にモノリグノールが配置されている。この構造はコルクガシ( *Quercus suber* )から発見され、名前の由来となっている。スベリンの存在はコルク栓としての利用価値を高めている。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

モノリグノールはグルコースと結合し、水溶性のグリコシド(配糖体)であるシリンギンなどを形成する。シリンギンは植物体内でモノリグノールを輸送する形態であり、リグニン合成部位でグルコースが外れてリグニンに取り込まれる。これは、糖による解毒作用と類似している。しかし、モノリグノールの配糖体の役割は輸送以外にも存在する可能性が示唆されている。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

リグニンはモノリグノールがラジカルカップリングにより結合して形成される。モノリグノールのコニフェリルアルコールは、4位のヒドロキシ基とβ位が反応するβ-O-4結合や、分子内で電子が移動した後に起こるβ-5結合など、複数の結合様式を持つ。これらの結合が繰り返されることで、モノリグノールは重合し、複雑な構造のリグニンとなる。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

シナピルアルコールは、モノリグノールの一種で、コニフェリルアルコールにメトキシ基が付加された構造を持つ。その合成経路は、コニフェリルアルデヒドからメトキシ基が付与され、シナピルアルデヒドを経由して生成される。シナピルアルコールを主成分とするリグニンはシリンギルリグニン(S-リグニン)と呼ばれ、被子植物にのみ存在し、裸子植物には見られない。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

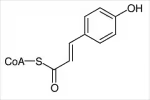

コニフェリルアルコールは、モノリグノールの一種で、p-クマリルアルコールのベンゼン環にメトキシ基が付加した構造を持つ。その合成経路は、p-クマリルアルコールに直接メトキシ基が付加されるのではなく、前駆体であるp-クマロイルCoAにメトキシ基が付加されてフェルロイルCoAが生成され、そこからCoA-S-が外れることで生成される。コニフェリルアルコールを主成分とするリグニンは、グアイアシルリグニン(G-リグニン)と呼ばれ、裸子植物に多く含まれる。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

p-クマリルアルコールは、リグニンの構成要素であるモノリグノールの一種です。その生合成は、フラボノイド合成経路と一部共通しています。p-クマロイルCoAからCoA-Sが外れ、p-クマルアルデヒドを経てp-クマリルアルコールが生成されます。p-クマロイルCoAはフラボノイドの基となるカルコンの合成にも関与するため、モノリグノールとフラボノイドは合成経路を共有していることが分かります。p-クマリルアルコールが主要な構成要素となるリグニンは、p-ヒドロキシフェニルリグニン(H-リグニン)と呼ばれます。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

土壌の重要な構成要素であるリグニンは、ベンゼン環を持つモノリグノール(p-クマリルアルコール、コニフェリルアルコール、シナピルアルコール)と、イネ科植物特有のO-メチル化フラボノイドであるトリシンが結合した複雑な高分子化合物である。一見複雑な構造だが、これらの構成要素の合成経路や重合方法を理解することで、土壌の理解を深めることができる。リグニンは木の幹の主要成分であり、その構造は一見複雑だが、基本構成要素を理解することで土壌への理解を深める鍵となる。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

キレート作用を持つ有機酸について解説。アスコルビン酸(ビタミンC)のキレート能は限定的。キレート作用で有名なEDTAはカルボキシ基が金属イオンと結合する。キレート作用を持つ有機酸として、クエン酸、リンゴ酸、酒石酸、シュウ酸、フマル酸、コハク酸などが挙げられ、これらは複数個のカルボキシ基を持つ。アスコルビン酸も挙げられるが、キレート能は低い。比較的低分子で複数個のカルボキシ基を持つことがキレート作用を持つ有機酸の特徴と言える。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

蛇紋岩土壌は、貧栄養、高重金属、高pHといった特徴から植物にとって過酷な環境です。特にニッケル過剰が問題で、植物は鉄欠乏に似た症状を示します。ニッケルは鉄の吸収を阻害するのではなく、鉄と同時に吸収され、鉄の本来の場所にニッケルが入り込むことで、植物は鉄欠乏だと錯覚し、更なる鉄とニッケルの吸収を招き、悪循環に陥ります。しかし、蛇紋岩土壌にも適応した植物が存在し、その耐性メカニズムを理解することが、この土壌での栽培攻略につながります。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

触媒は、自身は変化しないまま化学反応の速度を変化させる物質である。反応速度を上げるものを正触媒、下げるものを負触媒(阻害剤)と呼ぶ。触媒は反応の活性化エネルギーを変化させることで作用する。正触媒は活性化エネルギーを下げ、反応がより容易に進行するようにする。

触媒は特定の反応にのみ作用する選択性を持ち、反応経路を変えることで異なる生成物を得ることも可能にする。均一系触媒は反応物と同じ相に存在し、不均一系触媒は異なる相に存在する。酵素は生体触媒であり、生体内で様々な反応を促進する。触媒は工業的に広く利用され、生産効率の向上や環境負荷の低減に貢献している。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

アスコルビン酸(ビタミンC)は、デヒドロアスコルビン酸に酸化される過程で還元剤として働く。酸化の際、アスコルビン酸は2つのプロトン(水素イオン)と電子を放出し、これが他の物質を還元する。プロトンの放出により溶液は酸性になる。つまり、アスコルビン酸は自身を酸化することで、他の物質を還元する能力を持つ。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

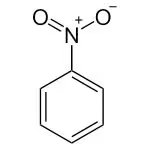

水酸化鉄(II)は工業的に還元剤として利用される。ニトロベンゼンをアニリンに還元する反応や、硝酸イオンをアンモニアに還元する反応が代表例である。アニリンはゴムや農薬の合成に重要な中間体である。これらの反応において、水酸化鉄(II)は酸化されて酸化水酸化鉄(III)となる。つまり、水酸化鉄(II)が電子を提供することでニトロ基(-NO2)をアミノ基(-NH2)に変換する役割を果たす。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

ゲラニインは加水分解型タンニンの一種で、複雑な構造を持つ。中心にはグルコース(ブドウ糖)があり、その各炭素に没食子酸が結合している。さらに、没食子酸同士も結合している。一見複雑だが、基本構造はグルコースと没食子酸の組み合わせである。より詳細な情報は「化学と生物 Vol. 60, No. 10, 2022」に記載されているが、本記事ではこの概要説明にとどめる。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

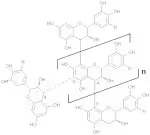

縮合型タンニンは、フラボノイドの一種であるフラバン-3-オールが複数結合した化合物です。フラバン-3-オールは、フラボノイドの基本構造であるフラボノンから数段階を経て合成されます。縮合型タンニンの合成では、ポリフェノールオキシダーゼという銅を含む酵素が、フラバン-3-オール同士の結合を触媒します。具体的には、一方のフラバン-3-オールのC環4位の炭素と、もう一方のA環8位の炭素が結合します。縮合型タンニンは、ヤシャブシの実などに含まれ、土壌中の窒素固定に貢献するなど、植物の生育に重要な役割を果たしています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

p-クマロイルCoA からフラボノイドを経てタンニンが合成される過程について解説しています。まず、p-クマロイルCoA にマロニルCoA が3 つ結合し、ナリンゲニンカルコンが生成されます。次に、異性化酵素によりナリンゲニンカルコンが異性化し、フラバノンであるナリンゲニンが生成されます。ナリンゲニンはフラボノイドの基本骨格であり、様々なフラボノイド合成の出発点となります。そして、フラボノイドからタンニンが合成されます。タンニンのタンパク質凝集作用やヤシャブシの実の肥料としての利用など、植物における重要な役割についても触れています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

この記事では、土壌成分であるタンニンの前駆体であるフラボノイドの生合成経路について解説しています。まず、フラボノイドの基本骨格と、芳香族アミノ酸からの生合成経路について概説します。次に、チロシンからp-クマル酸を経て、重要な中間体であるp-クマロイルCoAが生成される過程を詳しく説明します。p-クマロイルCoAはフラボノイドだけでなく、リグニンの合成にも関与する重要な化合物です。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

コーヒー酸は、2つのヒドロキシ基を持つポリフェノールの一種です。その生合成は、芳香族アミノ酸のフェニルアラニンから始まります。フェニルアラニンはアミノ基を失ってケイヒ酸に変換され、さらにヒドロキシ基が付加されてクマル酸が生成されます。最後に、クマル酸にもう1つヒドロキシ基が付加されることで、コーヒー酸が合成されます。ケイヒ酸、クマル酸、コーヒー酸は植物において重要な化合物であり、その構造を理解しておくことは重要です。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

エタノールは、細胞膜を容易に透過し、タンパク質間の水素結合を破壊することで消毒効果を発揮します。タンパク質は水素結合などにより安定した構造を保っていますが、エタノールが入り込むことでこの構造が崩れ、変性や細胞膜の破壊を引き起こします。単細胞生物である細菌やウイルスにとって、細胞の破壊は致命傷となるため、エタノールは消毒液として有効です。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

この記事は、鮮やかな紅色の花を咲かせるつる性植物「マルバルコウ」について考察しています。著者はマルバルコウの見た目の特徴からヒルガオ科に属する植物と推測し、その花弁の色素について「ペラルゴニジン」というアントシアンの可能性を探っています。しかし、マルバルコウの花弁の色素に関する研究は少なく、結論には至っていません。また、「縷紅」という名前の由来についても考察し、紅色の花を咲かせるつる性植物であることに由来すると推測しています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

エビスグサ、別名決明子は、種子と地上部にアントラキノン(クリソファノール、エモジン)、ナフトピロン(トララクトン)という成分を含みます。アントラキノン類は、両端のベンゼン環に水酸基やメチル基が付与された構造を持ちます。エモジンには抗菌作用がありますが、目に直接作用するメカニズムは不明です。決明子は漢方薬として、目の充血や視力減退などに用いられますが、具体的な作用機序は解明されていません。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

Google TV StreamerでSteam Linkを試した結果、Chromecast with Google TVであったカクつきはメモリ増強により解消された。しかし、Raspberry Pi 4B 8Gと比較するとまだ動きが荒く、更なる設定調整が必要である。 動作改善にはメモリ増強が有効であることが示唆されたが、Raspberry Pi 4B 8Gとの性能差の原因はメモリ以外の部分にもある可能性がある。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

白雲母は、フィロケイ酸塩鉱物の一種で、化学組成はKAl2□AlSi3O10(OH)2です。特徴は、鉄の含有量が少なく絶縁体や断熱材としての性質を持つことです。黒雲母と違い、白っぽい色をしています。菫青石が風化する過程で生成されることもあり、栽培においてはカリウム供給源として利用されます。風化が進むと、2:1型粘土鉱物へと変化します。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

京都府木津川市の黒雲母帯は、黒雲母と絹雲母を含む泥質千枚岩が変成作用を受けた地域です。この地域には菫青石も存在し、風化すると白雲母や緑泥石に変わり、最終的には2:1型粘土鉱物を構成する主要成分となります。菫青石の分解断面は花びらの様に見えることから桜石とも呼ばれます。木津川市で見られる黒ボク土は、これらの鉱物の風化によって生成された可能性があります。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

山口県岩国市の「ざくろ石帯」は、石灰岩とマグマが反応して形成されたスカルン鉱床です。スカルン鉱床は、石灰岩中の柘榴石を多く含んでいます。柘榴石は、カルシウム、マグネシウム、鉄を含むネソケイ酸塩鉱物で、Yにアルミニウム、Zにケイ素が入っているのが一般的です。この地域では、柘榴石が土壌の母岩として風化するため、柘榴石に由来する土壌が形成されていると考えられます。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

造岩鉱物から粘土鉱物への風化の後、カオリナイトはさらに水と反応してギブス石と二酸化ケイ素になる。ギブス石はCECがなく、二酸化ケイ素も栽培に不利なため、造岩鉱物の風化の行き着く先は栽培難易度の高い赤黄色土と呼ばれる土壌となる。

赤黄色土は日本土壌インベントリーで容易に確認できる。ギブス石はさらに風化してボーキサイトになる可能性があるが、ここでは触れない。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

火山灰土壌に特徴的なアロフェンは、風化すると層状の粘土鉱物であるカオリナイトに変化します。この過程で、アロフェンの構造中の余剰なアルミニウム(Al)が活性アルミナとして遊離します。

アロフェンは、内側に少ないケイ素(Si)、外側に多くのAlを持つ構造です。風化によってAlが外れることで構造が変化し、カオリナイトのような層状構造が形成されます。

この活性アルミナは植物の根の成長に悪影響を与える可能性があり、火山灰土壌での栽培では注意が必要です。特に、アロフェンを多く含む黒ボク土では、活性アルミナの量が多くなる傾向があります。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

火山ガラスは、急速に冷えたマグマからできる非晶質な物質です。黒曜石や軽石などがあり、風化すると粘土鉱物であるアロフェンに変化します。軽石は風化すると茶色い粘土になり、これはアロフェンを含んでいます。このことから、軽石を堆肥に混ぜると、アロフェンが生成され団粒構造の形成を促進し、堆肥の質向上に役立つ可能性があります。軽石の有効活用として期待されます。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

アロフェンは、外側にAl、内側にSiが配置する独特な構造を持つ粘土鉱物です。Alによる正電荷とSiによる負電荷が、特徴的なAECを示します。また、Si-O結合の不規則な切断(Broken-bond defects)により、高いCECを示します。アロフェンは火山ガラスだけでなく、長石の風化過程で生成されることもあります。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

アロフェンは、土壌名「アロフェン質黒ボク土」に見られる重要な粘土鉱物です。非晶質で、中空球状の形態をしています。構造は、Al八面体シートとSi四面体シートが組み合わさり、球状に重なり合った形をしています。シートの重なりには小さな隙間が存在します。一般の粘土鉱物とは異なり、層状構造を持たない点が特徴です。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

カリ長石(KAlSi3O8)は水と二酸化炭素と反応し、カオリナイト(Al2Si2O5(OH)4)、炭酸カリウム(K2CO3)、二酸化ケイ素(SiO2)を生成します。カオリナイトは1:1型粘土鉱物の一種です。二酸化ケイ素は石英などの鉱物になります。ただし、長石からカオリナイトへの風化は段階的に進行し、両者間には複数の粘土鉱物が存在します。造岩鉱物と土壌の関係を深く理解するには、これらの粘土鉱物についても学ぶ必要があります。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

長石は、アルカリ金属やアルカリ土類金属のアルミノケイ酸塩を主成分とする鉱物グループです。ケイ酸四面体が三次元的にすべて結合したテクトケイ酸構造を持ち、その隙間にナトリウムやカリウム、カルシウムなどが配置されます。

テクトケイ酸は、ケイ酸四面体の4つの頂点がすべて他のケイ酸四面体と結合した構造をしています。すべてのケイ酸が完全に結合しているわけではなく、結合度の低い箇所が存在し、そこに金属イオンが入り込みます。

完全に結合したテクトケイ酸はSiO2と表され、石英となります。長石は石英と異なり、テクトケイ酸構造中に金属イオンを含むため、様々な種類が存在します。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

記事「く溶性苦土と緑泥石」は、土壌中のマグネシウム供給における緑泥石の役割について解説しています。

土壌中のマグネシウムは植物の生育に不可欠ですが、多くの場合、植物が直接吸収できる「く溶性」の状態にあるマグネシウムは限られています。そこで注目されるのが緑泥石です。

緑泥石は風化しにくいため土壌中に長期間存在し、ゆっくりとマグネシウムを供給します。つまり、緑泥石は土壌中のマグネシウムの貯蔵庫としての役割を担っています。

さらに、土壌中のpHや他の鉱物の影響を受けて緑泥石からマグネシウムが溶け出す速度が変化することも指摘されています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

ミカン栽培において「青い石が出る園地は良いミカンができる」という言い伝えがあります。この青い石は緑泥石を多く含む変成岩である「青石」のことです。緑泥石は保水性・排水性・通気性に優れており、ミカンの生育に必要なリン酸の供給源となるため、良質なミカン栽培に適した土壌となります。言い伝えは、経験的に緑泥石がもたらす土壌の利点を表しており、科学的根拠に基づいた先人の知恵と言えます。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

かつて黒雲母は単一の鉱物と考えられていましたが、現在ではマグネシウムを多く含む金雲母と鉄を多く含む鉄雲母の固溶体であることが分かっています。金雲母の化学組成はKMg3AlSi3O10(OH)2、鉄雲母はKFe3^2+AlSi3O10(OH,F)2です。金雲母は風化すると、緑泥石やバーミキュライトといった粘土鉱物へと変化します。つまり、金雲母の風化を理解することは粘土鉱物の理解を深めることに繋がります。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

鉱物の風化速度は結晶構造に影響されます。単鎖構造のケイ酸塩鉱物(例:輝石)は複鎖構造(例:角閃石)よりも風化に弱く、複鎖構造はさらに重合が進んだ環状構造(例:石英)よりも風化に耐性があります。これは、重合が進むほどケイ酸イオンが安定し、風化による分解に抵抗するためです。

そのため、角閃石は輝石やかんらん石よりも風化に強く、風化が進んでから比較的長い間、元の形態を保持できます。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

輝石はかんらん石よりもケイ酸の重合が進んだ構造を持っており、そのため風化しにくい。ケイ酸が一次元の直鎖状に並んでおり、その隙間に金属が配置されている。この構造では、金属が常に外側に露出しているように見えるが、ケイ酸塩鉱物では重合が進んだ構造ほど風化速度が遅くなることが知られている。つまり、輝石の金属溶脱はかんらん石よりも起こりにくい可能性がある。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

水田で使用される殺虫剤は、ウスバキトンボの幼虫(ヤゴ)に影響を与える可能性がある。しかし、具体的にどのような影響を与えるかはまだ明確になっていない。

一方で、ウスバキトンボは止水で産卵するため、水田の綺麗さは産卵に大きな影響を与えないと考えられる。

ただし、農薬が他のトンボのヤゴに影響を与えていることから、ウスバキトンボのヤゴにも何らかの影響がある可能性はある。

また、殺虫剤がジャンボタニシにも影響を与えない場合、殺虫剤がジャンボタニシの個体数を増やす要因となってしまい、問題になる可能性がある。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

ヤゴと呼ばれるトンボの幼虫は、ジャンボタニシの稚貝を捕食することが明らかになった。トンボが田んぼに産卵することで、稲を食害しないウスバキトンボが増加し、ジャンボタニシの稚貝の個体数を抑えるという有益な生態系が形成されている可能性がある。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

珪藻土にはケイ酸が多く含まれ、多孔質構造で水分 retentionに優れています。このため、土壌改良材として使用することで、土壌水分保持力の向上と、ケイ酸の持続的溶出が期待されます。

ケイ酸は植物の細胞壁の強化や病害抵抗性の向上に役立ち、特にイネ作では、倒伏防止や品質向上効果が期待できます。しかし、過剰に添加すると、土壌のアルカリ化や土壌養分の吸収阻害につながる可能性があります。

珪藻土を土壌改良材として使用する場合は、土壌の性質や作物の種類に合わせて適切な量の添加が重要です。一般的には、土壌100kgあたり1~2kgの珪藻土を、耕起や移植時に混ぜ込む方法が推奨されています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

コーヒー抽出残渣の施肥が1年目は植物の生育を抑制し、2年目は促進するのは、土壌微生物がカフェインを分解するためと考えられる。このカフェインは、植物の成長に抑制効果を及ぼす可能性がある。

カフェインの障害には、細胞内のカルシウム濃度調整の異常と細胞分裂の阻害が含まれる。

土壌消毒は、カフェインを分解する土壌微生物を減少させ、地力窒素の減少につながる可能性がある。したがって、土壌消毒を行う場合は、地力窒素の損失を考慮する必要がある。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

コーヒーかすに含まれるカフェインは、植物の生育を抑制する可能性があります。しかし、分解されると土壌を改善し、植物の成長を促進します。また、コーヒーかすにはクロロゲン酸というポリフェノールが含まれており、病気を抑制する効果があるとされています。2年目以降、クロロゲン酸はタンニンと反応するため、抑制的な効果が軽減されます。カフェインは植物にアデノシン受容体様の構造が存在しないため、動物に見られるような覚醒作用はありません。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

廃菌床を水田に入れると、有機物量が上がり、稲の秀品率やメタン発生量の抑制につながる可能性がある。廃菌床には鉄やリン酸も含まれており、稲作のデメリットを補うことができる。また、廃菌床の主成分は光合成産物であり、二酸化炭素の埋蔵にも貢献する。廃菌床に含まれる微生物はほとんどが白色腐朽菌であり、水田環境では活性化しないため、土壌微生物叢への影響も少ないとみられる。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

米不足が深刻化する中、減反政策で畑に転換された田の復元が急務と筆者は訴える。畑から田への復元は、水持ちに不可欠な「鋤床層」の形成が難題で、畑作では鋤床層が邪魔になるという矛盾がある。ネギとイネの輪作で不調が増えるのは、肥料残留による根腐れなど土壌問題が原因と推測され、田の復元が容易でないことを示唆。水田の水持ち維持と不要成分の効率的な排出を可能にする技術の確立が喫緊の課題だと結んでいる。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

コハク酸は、貝類や日本酒に多く含まれる酸味と旨味を持つ有機化合物です。クエン酸回路の中間体として、生体内エネルギー産生に重要な役割を果たします。構造的には、2つのカルボキシ基を持つジカルボン酸で、クエン酸から数段階を経て生成されます。

旨味成分として知られるグルタミン酸は、コハク酸の前駆体であるα-ケトグルタル酸と関連しており、コハク酸もグルタミン酸に似た旨味を持つと考えられます。貝類に多く含まれる理由は、エネルギー代謝経路の違いや、浸透圧調整に関与している可能性などが考えられています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

銅などの金属は酸と反応して溶ける。この反応では、金属の表面の金属イオンが溶液中の酸と反応して、金属イオンの水和物(水に囲まれたイオン)となり、溶液中に放出される。一方、酸は水素イオンを失い、溶液中の水和水素イオンとなる。金属イオンと水和水素イオンが反応して、水素ガスを発生させる。この反応は、金属の表面に凸凹を作ったり、穴を開けたりするため、金属を溶かす。また、酸が濃ければ金属が溶ける速度も速くなる。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

水田では、酸化層でメタン酸化菌がほとんどのメタンを二酸化炭素と水に変換する。しかし、90%以上のメタンは大気中に放出されず、イネの根からの通気組織を通って排出される。

また、メタンがイネの根に取り込まれると発根が抑制される可能性があり、これを回避するために中干しを行うという説がある。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

スダチは酢橘と漢字で書き、古くから酢の原料として利用されてきた。クエン酸を多く含み、酢酸は少ない。スダチチンというポリメトキシフラボンと呼ばれる成分が機能性を有することが判明。スダチチンはタチバナのノビレチンと構造が類似しており、両者の近縁性が示唆される。スダチも古代史では「非時香菓(ときじくのかくのこのみ)」に該当する可能性がある。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

筆者は「ネムノキ」を漢方薬の観点から調べた。熊本大学薬学部のデータベースによると、ネムノキの樹皮、花、小枝と葉は薬用として使われ、主な成分はサポニンとフラボノイドである。薬効成分は多くの植物で似ており、フラボノイドの重要性が改めて認識された。ネムノキは漢字で「合歓木」、生薬名は「合歓皮」と、そのままの意味でわかりやすい。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

カナムグラは、かつてクワ科に分類されていましたが、現在はアサ科に分類されています。茎葉に苦味健胃作用があり、その成分は、近縁種のホップに含まれるフムロンと推測されます。フムロンはビールの苦味成分であるイソフムロンの前駆体で、抗菌・抗酸化作用も知られています。カナムグラは身近な植物でありながら、このような薬理活性を持つ成分を含んでいることが分かります。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

赤紫蘇の赤い色は、マロニルシソニンというポリフェノールによるもの。ポリフェノールは、強い日差しから植物を守る働きがある一方で、光合成を阻害する可能性もあるため、草むらでの生存に有利かどうかは一概には言えません。

寒さに強いカタバミのように、植物はそれぞれの環境に適応するために様々な戦略を持っています。赤紫蘇も、マロニルシソニンの光合成阻害を上回るメリットを他に持っているのかもしれません。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

記事は、大葉の香り成分リモネンがラット実験で抗ストレス作用を示したことを報告しています。リモネンはラットの肝臓で代謝され、ペリリルアルコールとペリラ酸になり、これらの代謝物が脳に到達します。代謝物の脳内濃度が高まると、ドーパミンなどの神経伝達物質の変動が見られ、リモネンがドーパミン放出を促進すると考えられます。ドーパミンは快感や意欲に関わる神経伝達物質であることから、リモネンの抗ストレス作用が示唆されます。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

ロスマリン酸は、シソ科植物やローズマリーなどに含まれるポリフェノールの一種です。特徴的な構造を持ち、抗酸化作用、抗炎症作用、抗アレルギー作用など様々な生理活性が報告されています。生合成経路では、フェニルアラニン由来のコーヒー酸とチロシン由来の4-ヒドロキシフェニル乳酸が縮合して生合成されます。その複雑な構造と多様な生理活性から、医薬品や健康食品への応用が期待されています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

黒色土は硫黄保持力が高く、特に有機態硫黄の保持に優れています。有機態硫黄は、チロシンなどの芳香族アミノ酸と硫酸イオンがエステル結合したフェノール酸スルファートのような形で存在し、土壌中のプラス電荷と結合したり腐植酸に取り込まれたりしています。

しかし、誰が硫酸エステルを合成するのか、それが植物にとって利用しやすい形態なのかは、まだ解明されていません。今後の研究が待たれます。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

水稲栽培において、硫黄欠乏が懸念されています。硫酸塩肥料は残留性が高いため使用を控える一方、硫黄は稲の生育に不可欠です。現状では、一発肥料の有機物や硫黄コーティング肥料が主な供給源と考えられます。しかし、硫黄欠乏は窒素欠乏と症状が似ており、鉄過剰も吸収を阻害するため、目利きが難しい点が課題です。今後、硫酸塩肥料に頼らない栽培が進む中で、硫黄欠乏への注意と対策が重要になります。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

緑肥カラシナに含まれるシニグリンは、土壌中でアリルイソチオシアネート(AITC)に変換されます。AITCは水と反応し、最終的に硫化水素(H2S)を生成します。硫化水素は土壌に悪影響を与える可能性があるため、緑肥カラシナを輪作で栽培する際には注意が必要です。土壌改良材の使用など、適切な対策を講じることで、硫化水素による悪影響を軽減できる可能性があります。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

活性酸素の一種であるヒドロキシラジカルは、脂質の不飽和脂肪酸と反応し、脂質ラジカルを生成します。

脂質ラジカルは酸素と反応して脂質ペルオキシルラジカルとなり、さらに他の不飽和脂肪酸と反応して脂質ペルオキシドとなります。

一度始まった脂質の酸化は連鎖的に進行し、脂質ペルオキシドは新たな活性酸素の発生に関与する可能性も示唆されています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

記事では、活性酸素の生成過程における過酸化水素の役割について考察しています。過酸化水素は、酸素供給剤として働く一方で、フェントン反応においてはヒドロキシラジカルを生成し、酸化ストレスを誘導します。さらに、過酸化水素は反応相手によって酸化剤または還元剤として振る舞い、その二面性が活性酸素生成の複雑さに拍車をかけています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

酸素発生型光合成の誕生前は、酸素を発生しない光合成生物しかいませんでした。しかし、ある時、シアノバクテリアの祖先が、マンガンを含む酸素発生系を獲得しました。これは、水を分解して電子を取り出し、その際に副産物として酸素を発生させるシステムです。この酸素発生型光合成の誕生により、地球上に酸素が蓄積し始め、私たち人類を含む好気性生物の進化が可能になりました。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

記事では、大豆粕を有機質肥料として使用する場合のメリットと注意点を紹介しています。

メリットとしては、窒素、リン酸、カリウムの三大栄養素に加え、微量要素も豊富に含んでいる点が挙げられます。特に窒素含有量は有機質肥料の中でもトップクラスであり、効果が穏やかに持続するため、肥効期間が長いことも利点です。

一方で、窒素過多による生育障害や病害虫の発生、土壌pHの低下などの注意点も存在します。そのため、施用量や時期、方法を適切に管理する必要があります。

さらに、大豆粕は未発酵の有機物であるため、施用前に堆肥化するか、土壌に十分な期間をおいて分解させてから作付けすることが重要です。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

## 大浦牛蒡の持つ可能性:250字要約

大浦牛蒡は、一般的な牛蒡より太く長い品種で、食物繊維やポリフェノールが豊富。特に、水溶性食物繊維のイヌリンは、血糖値の上昇抑制や腸内環境改善効果が期待できる。

近年、食生活の変化から食物繊維摂取不足が問題視される中、大浦牛蒡は手軽に摂取できる食材として注目されている。

また、大浦牛蒡の栽培は、耕作放棄地の活用や雇用創出など、地域活性化にも貢献する可能性を秘めている。

食と健康、そして地域の課題解決に繋がる可能性を秘めた食材と言えるだろう。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

記事では、アメリカフウロという雑草がジャガイモ青枯病の防除に役立つことを紹介しています。アメリカフウロに含まれる没食子酸エチルという成分に抗菌作用があるためです。

没食子酸エチルは、防腐剤として使われるほか、ワインにも含まれています。これは、没食子酸とエタノールから合成されるためです。

筆者は、没食子酸を含む茶葉と炭水化物を混ぜて発酵させると、没食子酸エチルを含むボカシ肥料ができる可能性を示唆しています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

メグスリノキは、古くから眼精疲労によるかすみ目に効果があるとされ、その有効成分はカテキンだと考えられています。また、エピロドデンドリンというチロシナーゼ阻害作用を持つ成分も含まれており、化粧品開発への応用が期待されています。さらに、ロドデンドロールという成分には肝炎への効果も報告されていますが、その作用機序は明らかではありません。チロシナーゼ阻害作用との関連性も不明です。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

キャッサバは主要イモ類だが、根に青酸配糖体であるリナマリンを含む。通常、育種では毒性の低い品種が選抜されるが、キャッサバは有毒品種が選ばれてきた。理由は明確ではないが、収穫期間の長さ、収量の多さ、害虫への強さなどが考えられる。毒抜きが難しい獣から食料を守るため、毒性を有効活用した結果と言える。ヒガンバナのように毒を利点に変え、主要作物として栽培されている点は興味深い。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

アカメガシワと同じトウダイグサ科のポインセチアに興味を持った筆者は、図鑑で調べてみた。ポインセチアの赤い部分は花ではなく葉であり、アカメガシワ同様、木本植物であることを知る。さらに、ポインセチアの茎に含まれるホルボールという白い液に触れると炎症を起こす毒があることを知る。この毒は多くのトウダイグサ科植物に含まれるが、アカメガシワには含まれていないようだ。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

記事は、クズの葉を柏餅のように使えるかという疑問から、クズの葉に含まれる成分について考察しています。クズの根は葛餅の材料になりますが、葉にも食用となる可能性があるのかを調べた結果、薬用成分であるダイジンが含まれていることがわかりました。ダイジンはアルコール依存症治療の可能性がある一方で、クズの葉を食用にするための十分な情報は得られず、更なる調査が必要です。結論として、現時点ではクズの葉を食用とすることは推奨できません。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

アカメガシワは、身近に見られるありふれた木ですが、実は樹皮や葉に薬効を持つ民間薬として知られています。特に樹皮に含まれる「ベルゲニン」という化合物は、強い免疫調節作用を持つとされ、人々の生活に役立ってきました。昔の人々がアカメガシワを生活圏に植えていたのも、その薬効にあやかろうとしたためかもしれません。葉にもベルゲニンが含まれている可能性があり、おにぎりや餅を包むのに利用していたという事実とも関連付けられます。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

筆者は、アカメガシワは人間の居住地でよく見られるという記述を目にし、本当にそうなのか疑問を抱きます。

しかし、実際に家の外に出てみると、電柱の脇など、町のあちこちでアカメガシワを発見します。

今まで気づかなかったのは、単にアカメガシワに興味がなかったからだと気づき、観察のアンテナが増えたことで、身近な植物の存在に気づけた喜びを感じています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

アオカビから発見された抗生物質ペニシリンについての記事の要約は次のとおりです。

1928年、アレクサンダー・フレミングは、アオカビがブドウ球菌の増殖を抑える物質を産生することを発見し、これをペニシリンと名付けました。ペニシリンは細菌の細胞壁の合成を阻害することで、細菌を死滅させます。第二次世界大戦中、ペニシリンは多くの兵士の命を救い、「奇跡の薬」として広く知られるようになりました。その後、合成ペニシリンや広範囲の細菌に有効なペニシリン系抗生物質が開発され、感染症の治療に大きく貢献しています。しかし、ペニシリンの過剰使用や誤用は耐性菌の出現につながるため、適切な使用が重要です。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

植物は、土壌中の有機物が微生物によって分解される過程で生じるアンモニア態窒素や硝酸態窒素などの無機態窒素を栄養源として利用します。しかし、植物は土壌中の無機態窒素の大部分を利用できるわけではなく、その一部しか吸収できません。土壌中の窒素の多くは、有機物の中に含まれており、植物が直接利用することはできません。植物は、土壌微生物と共生関係を築くことで、有機物中の窒素を間接的に利用しています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

カシワは、火の入る草原や海岸付近、山地、火山灰地、痩せた土地や乾燥地など、厳しい環境でも生育できるという特徴があります。

京都や奈良などの盆地はカシワにとって過酷な環境であるため自生は少なく、愛知県の南部はカシワが好む海岸付近であるため自生が見られます。

また、愛知県北部から長野あたりの山脈は山地であるため、カシワの生育に適した環境となっています。

一方、近畿圏は山地や火山灰地が少ないため、カシワの自生は少ないと考えられます。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

吹田市で街路樹として珍しいカシワの木を見かけ、その殺菌作用について調べ始めた。妻との会話から、カシワの葉に含まれるオイゲノールという成分に殺菌効果があると推測。食品安全委員会の報告書にもオイゲノールの記載があったが、エポキシ化等の専門用語が多く理解できなかった。日常的な疑問を解決するには、まだまだ知識が足りないことを痛感した。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

この記事は、体調不良時に不足する糖質コルチコイドの材料となるコレステロールを卵ボーロから摂取できるかを考察しています。

卵ボーロには卵黄が含まれていますが、主成分はジャガイモ澱粉等で卵は10%程度です。少量の摂取ではコレステロール不足を補う効果は期待薄ですが、お菓子なので過剰摂取も問題です。

むしろ注目すべきは「ルテイン卵」を使用している点です。ルテインは目に良いカロテノイドで、卵はその蓄積能力があります。原料にこだわることで、たまごボーロは高品質な食品になり得る可能性を秘めていると言えるでしょう。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

糖質コルチコイドの一種であるコルチゾールは、コレステロールを原料として、体内で合成されます。まず、コレステロールからプレグネノロン、プロゲステロンへと変化し、最終的にコルチゾールが生成されます。つまり、コルチゾールの合成にはコレステロールが不可欠であり、コレステロールを多く含む鶏卵などは、体内の糖質コルチコイドのバランスを保つ上で重要な役割を果たしている可能性があります。コトブキ園の恵壽卵は、鶏の飼育環境にこだわり、栄養価の高い卵として知られています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

副腎皮質ホルモンは、体内での働きによって鉱質コルチコイドと糖質コルチコイドに分類されます。鉱質コルチコイドは体内電解質バランスを、糖質コルチコイドはエネルギー代謝や免疫に関与します。ストレスを感じると糖質コルチコイドの一種であるコルチゾールが分泌されます。慢性的なストレスはコルチゾールの分泌過多を引き起こし、体内のコルチゾールが枯渇しやすくなる可能性があります。このコルチゾールの枯渇が、ストレスによる体調不良の一因と考えられます。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

河津町の広報誌によると、町内の段間遺跡から大量の黒曜石製の石器が出土した。黒曜石は60km離れた神津島産であることが判明しており、縄文時代の人々が丸木舟で12時間かけて往復し、入手していたと考えられている。神津島は伊豆半島南東部から見渡せる距離にあり、当時の人々の旺盛な探究心をうかがわせる。このことから、既に組織的な活動が行われていた可能性も指摘されている。なお、河津と神津島の「津」は古代の港を意味し、地名の由来を探ることも興味深い。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

河津町の広報誌の表紙に写る緑色の石は、沢田石と呼ばれる緑色凝灰岩である。著者は、静岡にも緑色凝灰岩があることに驚き、過去に自身がまとめたグリーンタフに関する記事を振り返りながら、伊豆半島全域がグリーンタフの分布域であることを再確認する。そして、河津にも弥生時代の遺跡が存在することから、緑色凝灰岩が古代の人々にとって何らかの価値を持っていたのではないかと推察している。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

青梅にはアミグダリンという毒性物質が含まれており、生で食べると危険です。アミグダリンは梅が傷つくと酵素の働きで分解され、猛毒のシアン化水素を発生させます。しかし、梅が熟すにつれてアミグダリンは減少し、毒性はなくなります。梅干しや梅酒に加工する過程でも毒性は消失します。シアン化水素は気体なので、自然に揮発していくと考えられます。そのため、熟した梅や加工された梅は安全に食べることができます。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

桃の根は、青酸配糖体を含むため周囲の植物の成長を抑制するアレロパシー現象を起こし、桃の木の下には草が生えにくい。古代の人々にとって、他の木の周りは雑草だらけなのに、桃の木の下だけ綺麗な状態が続くことは、神秘的な力を持つと思わせるほど不思議な現象だったろう。この桃の力によって作られた美しい桃源郷は、ユートピアのイメージと結びついたと考えられる。桃が持つ青酸配糖体の毒性については、別の記事で解説済みである。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

川崎重工業が開発した新型ジョークラッシャ「AUDIS JAW™」は、鉄鋼スラグ処理に特化した破砕機です。従来機に比べ処理能力が高く、大きなスラグも破砕できるのが特徴です。電気系統の省エネ化や摩耗部品の長寿命化など、環境性能と経済性に優れた設計となっています。鉄鋼スラグを有効活用する上で、破砕処理の効率化は重要な課題であり、AUDIS JAW™はその解決策として期待されています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

水田のメタン発生抑制のために鉄剤を検討しており、今回は鋼鉄スラグに着目しています。鋼鉄スラグは鉄鋼生産時の副産物で、シリカなどの不純物と石灰から成ります。鉄分が含まれているためメタン抑制効果が期待できますが、石灰が多く含まれるため、効果があるのか疑問が残ります。そこで、鋼鉄スラグについてさらに詳しく調べています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

かつて高槻は「高月」と呼ばれ、月弓神とスサノオノミコトを祀る社の名前が由来とされています。

高槻には、第26代継体天皇が埋葬されていると考えられている今城塚古墳が存在します。

「高月」から「高槻」に変わった理由は、室町時代に大きく成長したケヤキの木が由来とされています。

ケヤキはニレ科の落葉高木で、ツキやツキノキとも呼ばれます。

高槻の地名とケヤキの関係、そして古代史との関連性を紐解くことで、植物学と歴史の両面から新たな発見があるかもしれません。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

石鹸の機能は油脂の種類によって異なり、構成する脂肪酸が影響します。飽和脂肪酸が多いほど表面張力は高くなり、洗浄力に影響する可能性があります。例えば、ステアリン酸豊富な牛脂石鹸は表面張力が高いため、洗浄力が高いのかもしれません。しかし、表面張力だけで石鹸の性能を判断することはできません。他の要素も考慮する必要があります。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

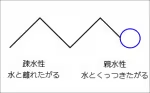

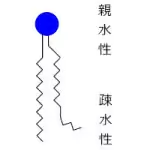

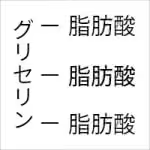

石鹸は、油脂をアルカリ剤で煮立てる「鹸化」によって作られます。油脂はグリセリンに脂肪酸が結合した構造をしていますが、水に溶けにくい性質です。鹸化によって脂肪酸がグリセリンから切り離されると、疎水性の炭素鎖と親水性のカルボニル基を持つようになり、界面活性剤として機能するようになります。記事では、脂肪酸の炭素鎖の長さによって界面活性機能が変わるのかという疑問が提示されています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

ムクロジは、神社やお寺に植えられている木で、その実からは天然の界面活性剤であるサポニンが得られます。ムクロジは漢字で「無患子」と書き、これは「病気にならない」という意味が込められています。昔の人は、ムクロジの実を石鹸として使い、健康を願っていたと考えられます。ムクロジサポニンには、風邪の早期回復効果も期待されていたのかもしれません。ムクロジは、単なる木ではなく、人々の健康への願いや歴史が詰まった、文化的にも重要な存在と言えるでしょう。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

この記事は、弓の材料として知られる「梓」という漢字の由来について考察しています。現在「梓」と呼ばれる特定の木は存在せず、ミズメやキササゲなどが候補として挙げられています。

キササゲは薬効を持つ実が「梓実」と呼ばれていたことから、梓の候補となりました。その一方で、「楸」という美しい漢字も当てられています。

この記事では、キササゲのしなやかな枝が弓の材料に適していること、薬効を持つ実が「梓実」と呼ばれていたことから、「梓」と当てはめられた可能性を示唆しています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

梓弓は、古事記などで「真の弓」とされ、神事に用いられる特別な弓です。材料となる「梓」は、諸説ありますが、現在はカバノキ科のミズメと考えられています。

ミズメは傷つけるとサリチル酸メチルという芳香を放ち、この香りは魔除けの効果があると信じられてきました。神事に用いる弓に魔除けの力を見出すのは自然な流れと言えるでしょう。

なぜ「梓」に木偏の漢字が当てられていないのか、興味深い点は尽きません。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

この記事は、古代の船の材料に使われたクスノキの漢字「樟」と「楠」、そして「鳥之石楠船神」という神話を通して、古代の植生と場所の関係を探るものです。

スサノオノミコトの神話では、クスノキは杉や檜と共に誕生したとされますが、クスノキは広葉樹で、杉や檜は針葉樹であることに疑問を呈しています。

そして、北のイメージの針葉樹と南のイメージの広葉樹が共存する場所として、木国(和歌山南部)を挙げ、過去の田道間守と熊野古道の関係についての考察記事へと繋いでいます。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

ヒシの実は、忍者が撒菱として使うだけでなく、非常食としても利用されていました。デンプンが豊富で、古くから救荒食として重宝されてきました。また、「胃腸をよくし、五臓を補い、暑を解き、消渇を止む」といった漢方的な効能も伝えられています。ヒシの外皮には、ユーゲイニンなどのポリフェノールが含まれており、糖尿病予防効果などが期待されますが、食用部分には含まれていない可能性があります。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

海岸に生えるクロマツに対し、アカマツは山で見られる。アカマツはマツタケと共生するが、土が肥えた森林では生存競争に弱い。しかし、岩場や乾燥しやすい尾根筋など、他の植物が生息できないような劣悪な環境でも育つため、強いと言える面もある。要するに、アカマツは厳しい環境に適応した、たくましいマツと言えるだろう。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

記事は、千葉県市川のクロマツに戦争の傷痕を伝える説明板が設置されたことを報じています。

戦中、航空燃料の原料である松脂を採取するため、このクロマツにも傷がつけられました。市民団体「市川の歴史を語り継ぐ会」が調査した結果、傷跡が残るクロマツは市内約20本確認され、戦争の記憶を後世に伝えるため、説明板の設置に至りました。

説明板には、松脂採取の歴史や戦争との関わり、平和の大切さなどが記されています。戦争を経験していない世代にも、身近な場所にあるクロマツを通して、過去の出来事や教訓を伝える貴重な資料となっています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

記事は、腸内細菌によってチロシンからフェノールが生成される過程を解説しています。一部の腸内細菌はチロシンフェノールリアーゼという酵素を用いて、チロシンをピルビン酸、アンモニア、フェノールに分解します。この過程で神経伝達物質L-ドパも合成されます。しかし、フェノールは毒性が強いため、生成後の反応が滞ると腸内に蓄積する可能性があり、健康への影響が懸念されます。

記事では、野菜などに多く付着する腸内細菌の一種であるErwinia herbicolaを例に挙げ、この反応を示す細菌の存在について解説しています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

記事は、漆かぶれの原因物質であるウルシオールと類似した構造を持つアミノ酸、チロシンについて解説しています。特に、環境負荷の高い従来のフェノール製造法に代わり、チロシンからバイオフェノールを生成する微生物工学を用いた新しい製造法に焦点を当てています。

ハードチーズの熟成中に現れるチロシンの結晶は、旨味を示す指標となります。また、植物ホルモンであるサリチル酸は、チロシンから合成され、病原体に対する防御機構として働きます。さらに、一部のマメ科植物は、チロシンからアレロケミカルを生成し、他の植物の成長を抑制したり、害虫から身を守ったりしています。

このように、チロシンは食品、植物、微生物など、様々な分野で重要な役割を果たしています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

ミカンには、β-クリプトキサンチン、ノビレチン、タンゲレチンなどの機能性成分が豊富に含まれています。β-クリプトキサンチンは強い抗酸化作用を持ち、発がん抑制効果や骨代謝改善効果などが期待されています。ノビレチンとタンゲレチンはフラボノイドの一種で、特にミカン科の果物に多く含まれており、抗アレルギー作用や抗肥満効果などが期待されています。これらの機能性成分は、ミカンを摂取することで健康促進に役立つ可能性があります。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

漆かぶれはウルシオールを含む漆に触れることで起こる接触性皮膚炎です。ウルシオールはフェノールの一種で、細胞膜を破壊する作用があります。

生物学の実験では、フェノールを用いて細胞からDNAを抽出するフェノール・クロロホルム抽出が行われます。ウルシオールはフェノールに類似しており、皮膚から浸透して同様の作用を引き起こします。

ただし、漆に触れてもかぶれない人は、ウルシオールを認識する免疫反応が弱いか、または存在しません。また、ウルシオールとベンゼン環を含むアミノ酸のチロシンとの関係については、アレルギー反応を引き起こすかどうかは不明です。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

木材の断面が黄色く、ウルシ科のヤマウルシではないかと推測。しかし、ウルシは触るとかぶれるのに、この木材は触ってもかぶれないため、本当にウルシなのか疑問が生じた。疑問を解決するために、実際にウルシの木を探して樹皮を確認することと、ウルシかぶれのメカニズムを調べる必要がある。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

本記事は、家畜糞が水分減少と有機物分解により、べたつきからコロコロした状態へ熟成するメカベーションについて考察。特に「鉄触媒処理による熟成促進」の可能性を探ります。鉄(Ⅱ)が水と反応し活性酸素を生成、これにより有機物を急速に酸化させ、ポリフェノールからタンニン、腐植酸、地力窒素への変化を加速することで熟成が促進されると推測。ただし、鉄(Ⅱ)は大気中の酸素と反応しやすいため、資材としての利用には課題が残ると結んでいます。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

哺乳類の大便の臭い成分は、スカトールやインドールなどのインドール環を含む化合物です。これらは、セロトニンやメラトニンのような神経伝達物質の代謝産物であると考えられています。インドールは、白色腐朽菌(キノコ)によって分解が促進されることが知られています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

レンゲの葉が紫色になっているのは、霜によって葉が刺激され、アントシアニン合成が活発化したためと考えられます。アントシアニンはフラボノイドの一種で、重合するとタンニンのような働きをする可能性があります。

記事では、タンニンが土壌中のタンパク質と結合し、窒素の可給性を低下させる可能性について考察しています。

紫色になったレンゲの葉を土に漉き込むと、アントシアニンが土壌に影響を与える可能性があり、その影響については更なる調査が必要です。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

渋柿の渋みは、果実に含まれる「シブオール」というタンニンが、ミネラルと反応してミネラル吸収を阻害することで起こります。

時間が経つにつれて渋みが減るのは、柿の熟成过程中に発生するアセトアルデヒドがタンニン同士を結合し、アセトアルデヒドは一部のタンニンがミネラルと反応するのを阻害するためです。

この反応により、シブオールが水に溶けにくくなり、渋みが低減します。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

「疲労とはなにか」では、疲労を細胞機能の障害と定義し、疲労感と区別しています。eIF2αのリン酸化が疲労に関連し、米ぬかに含まれるγ-オリザノールがeIF2αの脱リン酸化を促進し、心臓の炎症を抑制することが示されています。

ただし、米ぬかの摂取による疲労回復効果は限定的です。本書では、疲労に対する特効薬はなく、疲労の仕組みを理解することが重要だと述べています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

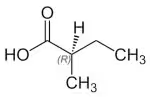

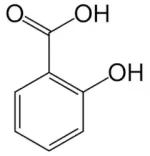

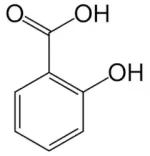

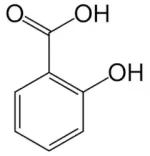

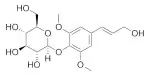

平安時代以前に成立した日本書紀に、健康効果を期待してナシの栽培が推奨されたという記述がある。現代の研究でも、ナシに含まれるソルビトールという糖アルコールが便の軟化作用を持ち、独特の食感を持つ石細胞と共に便通改善効果があることが分かっている。ナシは古くから日本で栽培され、健康効果が期待されていたことがうかがえる。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

今回の記事では、ナシとリンゴの栄養成分比較において、リンゴに含まれるプロシアニジンがナシにはほとんどない可能性について論じています。ナシのポリフェノールはアルブチン、クロロゲン酸、カフェ酸で構成され、抗酸化作用やメラノサイド合成阻害作用を示すものの、プロシアニジンの有無は不明です。プロシアニジンは腸内環境改善効果などが期待されるため、もしナシに含まれていなければ、リンゴとの栄養価の差が生じると考えられます。今後は、ナシにおけるプロシアニジンの存在有無や、他の注目すべき栄養素について調査を進める必要があると結論付けています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

この記事では、ナシとリンゴの栄養価の違いについて解説しています。農林水産省のデータに基づき、ナシはリンゴと比べてビタミンAがなく、カリウムと葉酸が多い一方、食物繊維が少ないことが紹介されています。また、ナシの果皮や果肉の色とビタミンAの関係性についても疑問が提示されています。後半では、リンゴポリフェノールについては触れずに、今後の展開が示唆されています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

今年の著者は、日本におけるカンキツ栽培と緑色片岩の関係に強い興味を抱いた。きっかけは、沖縄でのカカオ栽培視察で緑色片岩に出会い、その後、和歌山県のミカン農園で同様の岩を見つけたことだった。

著者は、日本の柑橘の起源とされるヤマトタチバナと沖縄のシークワーサーの遺伝的な近縁性を示す研究結果に注目し、古代、ヤマトタチバナを持ち帰った田道間守が、緑色片岩を目印に植栽地を選んだのではないかと推測する。

さらに、愛媛県のミカン産地や和歌山県のミカン農家の言い伝えからも、緑色片岩と良質なカンキツ栽培の関係を示唆する事例が見つかり、著者は古代からの知恵に感銘を受ける。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

この記事では、筆者が小学生向けのプログラミングワークショップで息子に職業体験の機会を与えた経験と、今後の農業IoT開発への展望について語っています。

ワークショップでは、マイクロビットとスクラッチを用い、息子は教材の準備や参加者のサポートなどを行いました。この経験を通して、子供向けの高度な職業体験の場を提供できる可能性を感じたようです。

また、農業IoTについては、人手不足解消だけでなく、土壌環境改善による作業量の削減こそが重要だと指摘。効率的な肥料の使用など、化学の知識を取り入れた開発が求められると訴えています。

筆者は今後もマイクロビットを用いたプログラミング教育と、農業における化学の知識の探求を続け、農業IoTの発展に貢献したいと考えています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

日本におけるナシ栽培の歴史は古く、弥生時代の遺跡から種子が出土し、日本書紀にも記述があることから、少なくとも弥生時代には栽培が始まっていたと考えられています。

また、持統天皇の時代には五穀を補う作物として栽培が推奨されたという記録も残っています。これは、ワリンゴ渡来よりも前の時代であることから、日本で独自のナシ栽培が盛んに行われていたことが伺えます。

これらのことから、日本においてナシは古くから重要な果樹として位置づけられていたと考えられます。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

清見タンゴールは、日本生まれの柑橘で、温州みかんとオレンジの交配種です。1949年に愛媛県で誕生し、1979年から本格的に栽培が始まりました。甘みと酸味のバランスが良く、ジューシーで濃厚な味わいが特徴です。名前は、開発者の田中長太郎氏が尊敬するミカン先生、清家重夫氏と宮本藤雄氏の頭文字から名付けられました。清見タンゴールの登場は、日本の柑橘業界に大きな影響を与え、現在も様々な品種改良の親として活躍しています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

リンゴは平安中期に中国から渡来し「和リンゴ」として栽培されていました。明治時代に入ると西洋リンゴが導入され、現在のようなリンゴ栽培が盛んになりました。長野県飯綱町では、古くから栽培されていた「高坂リンゴ」という品種が現在も残っており、ジュースなどに加工されています。西洋リンゴの普及により、和リンゴはほとんど栽培されなくなりましたが、一部地域ではその伝統が守られています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

ポリフェノールとアミノ酸は、食品の加工や保存中に反応し、褐色物質(メラノイジン)を生成することがあります。この反応は、食品の色や風味に影響を与える可能性があります。ポリフェノールの種類や量、アミノ酸の種類、温度、pHなどの要因によって反応速度は異なります。褐変を防ぐ方法としては、加熱処理、pH調整、酸素遮断などが挙げられます。

(244文字)

/** Geminiが自動生成した概要 **/

リンゴが「百薬の長」と呼ばれる理由の続編。今回は、リンゴに豊富なポリフェノール(特にプロシアニジン)の驚くべき効果に焦点を当てています。一部のポリフェノールは腸で吸収されにくいものの、腸内細菌叢に直接影響を与え、改善を促進します。具体的には、肥満の人の腸内に多い菌や、脳に悪影響を与える菌の割合を減少させることが分かっています。これにより、肥満・糖尿病の改善や認知機能の向上に寄与する可能性が示唆され、リンゴの持つ多機能な健康効果が改めて強調されています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

プロテインバーにEルチンを配合する目的は、運動後の疲労回復促進と抗酸化作用の付与です。

Eルチンはポリフェノールの一種で、ビタミンCの働きを助けることでコラーゲンの生成を促進し、血管や皮膚の健康維持に役立ちます。運動によって発生する活性酸素を除去する抗酸化作用も期待できます。

これらの効果から、Eルチンは運動後の疲労回復を早め、健康的な身体づくりをサポートする成分としてプロテインバーに配合されています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

鮭のアスタキサンチンは、ルテインより極性が高くヒトへの吸収率が低いと考えられますが、実際には吸収されています。油性溶液にする等、吸収率を高める調理法が関係している可能性があります。もしそうであれば、オレンジのビオラキサンチンの吸収率も、調理法によって高まるかもしれません。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

オレンジジュースとみかんジュース、カロテノイド摂取の観点からどちらが良いか。人間はルテインやβ-クリプトキサンチンなど特定のカロテノイドしか吸収できない。β-クリプトキサンチンはみかんに多く含まれる一方、オレンジに多いビオラキサンチンは吸収されにくい。よってカロテノイド摂取にはみかんジュースの方が効果的と言える。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

金時ニンジンの赤い色素は、西洋ニンジンと比較してβ-カロテンが少なく、リコペンが多いことが特徴です。β-カロテンはニンジンの甘味成分ですが、金時ニンジンではβ-カロテンの前段階であるリコペンが大量に蓄積しているため、甘味との関連性が考えられます。リコペンの蓄積が、金時ニンジンの独特の甘味に関係している可能性があります。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

紫ニンジンの紫色は、カロテノイドの一種であるフィトエンではなく、アントシアニンによるものです。アントシアニンはブルーベリーにも含まれる色素で、紫色の発色に関与します。一方、フィトエンは無色のカロテノイドです。通常の橙色や黄色のニンジンではアントシアニンの蓄積状況は不明ですが、紫ニンジンが根にアントシアニンを大量に合成することで何か利点があるのかは興味深いところです。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

黄色いニンジンは、β-カロテンが少ないため、薄い色をしています。記事では、β-カロテンからゼアキサンチンへの変化が示唆されていますが、検索しても確認できませんでした。実際には、黄色いニンジンはα-カロテンの比率が高い品種です。α-カロテンは黄色い色素で、β-カロテンとは異なるカロテノイドです。農研機構の研究によると、ニンジンにはα-カロテンとβ-カロテンが存在し、簡易的に分別定量する方法が開発されています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

この記事では、落葉に関連して葉の脱色とアブシジン酸の関係について考察しています。葉緑素は分解されマグネシウムが回収されますが、カロテノイドの行方が疑問として提示されています。

そこで、植物ホルモンであるアブシジン酸が登場します。アブシジン酸は休眠や成長抑制に関与し、葉の脱色にも関係しています。そして、アブシジン酸はカロテノイドの一種であるビオラキサンチンを前駆体として合成されます。

記事は、脱色中の葉でビオラキサンチンからアブシジン酸が合成される可能性を示唆し、更なる考察へと続きます。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

トマト栽培において、「木をいじめる」技術は、植物ホルモンのアブシジン酸(ABA)の働きを利用し、意図的にストレスを与えることで収量や品質を向上させる方法です。具体的には、水やり制限や根切りなどが挙げられます。

水やりを制限すると、トマトは乾燥ストレスを感じ、ABAを分泌します。ABAは気孔を閉じさせて水分の蒸散を防ぐとともに、果実への糖分の転流を促進し、甘くて風味の濃いトマトになります。

根切りも同様の効果をもたらします。根を切ることで、トマトは危機感を覚え、ABAを分泌することで子孫を残そうとします。結果として、果実の肥大や糖度上昇などが期待できます。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

ウンシュウミカンはオレンジと比較して、カロテノイド、特にβ-クリプトキサンチンが多く含まれており、薄い黄色のビオラキサンチンは少ない。これは、ウンシュウミカンがカロテノイド合成の初期段階であるGGPPからβ-カロテンへの変換能力が高いためである。

著者は、ウンシュウミカンが高いカロテノイド合成能力を持つ一方で、他の化合物の合成に資源が割かれていない可能性を指摘する。そして、カロテノイド合成に関与する要素を特定することで、ミカンの品質向上が期待できるのではないかと考察している。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

## 記事「六本樹の丘から田道間守の冒険を想像する」の要約 (250字)

和歌山県にある「六本樹の丘」は、田道間守が持ち帰ったとされる「橘」の種を蒔いた場所として伝わる。記事では、著者が実際に六本樹の丘を訪れ、田道間守の冒険に思いを馳せる様子が描かれている。

当時の航海技術や食料の確保など、困難な旅路であったことが推測され、命がけで持ち帰った「橘」は、現代の温柑類の原種にあたる可能性があるという。

記事は、歴史ロマンと柑橘の起源に触れ、読者に古代への想像を掻き立てる内容となっている。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

果実の熟成には、樹になっている間に熟す「成熟」と、収穫後に熟す「追熟」がある。また、熟成に伴い呼吸量が増加する「クリマクテリック型」と、そうでない「ノンクリマクテリック型」に分類される。リンゴなどクリマクテリック型は追熟する。一方、カンキツはノンクリマクテリック型だが、収穫後も酸味が変化するなど追熟の現象が見られる。これは呼吸量の増加以外のメカニズムが関係していると考えられる。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

記事は、ミカン栽培における言い伝え「青い石が出る園地は良いミカンができる」を科学的に検証しています。青い石は緑色片岩と推測され、含有する鉄分が土壌中のリン酸を固定し、結果的にミカンが甘くなるという仮説を立てています。リン酸は植物の生育に必須ですが、過剰だと窒素固定が阻害され、糖の転流が促進され甘みが増すというメカニズムです。さらに、青い石は水はけ改善効果も期待できるため、ミカン栽培に適した環境を提供する可能性があると結論付けています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

大豆粕はカリウム含有量が有機質肥料の中で最も高く、リン酸が低いという特徴を持つため、米ぬかなどリン酸が多い肥料と組み合わせるのに適しています。有機質肥料だけで基肥を構成する場合、海水由来の塩化カリに頼ることが難しくカリウムの確保が課題となりますが、大豆粕はその解決策となりえます。ただし、魚粉のように原料や製法によって成分量が大きく変わる有機質肥料もあるため、大豆粕も出処を意識することが重要です。リン酸過多による生育不良を防ぐためにも、土壌分析に基づいた肥料設計が重要となります。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

米ぬか嫌気ボカシ中のリン酸の挙動について、フィチン酸からホスホコリンへの変化の可能性を考察しています。

米ぬかに含まれるフィチン酸は植物が利用しにくい形態ですが、ボカシ中の酵母はフィチン酸を分解し、自らの増殖に必要な核酸やホスホコリンに変換します。

実際に小麦粉をドライイーストで発酵させると、フィチン酸は大幅に減少することが確認されています。

このことから、米ぬか嫌気ボカシにおいても、フィチン酸は酵母によって分解され、植物に利用しやすい形態のリン酸が増加している可能性が示唆されます。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

エビオス錠には、ビール酵母に含まれる豊富な栄養素のうち、たんぱく質、ビタミンB群(ビタミンB1、B2、B6)、ナイアシン、ミネラル(カルシウム、鉄、マグネシウム、亜鉛など)、食物繊維、核酸などが豊富に含まれています。これらの栄養素は、健康維持や疲労回復、食欲不振の改善などに効果が期待できます。特に、ビタミンB群はエネルギー代謝を助ける働きがあり、疲労回復や体力増強に効果的です。エビオス錠は、不足しがちな栄養素を効率的に補給できるサプリメントとして、幅広い世代に利用されています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

この記事は、コリンという栄養素が植物の発根に与える影響について考察しています。

著者はまず、リン酸欠乏状態の植物にホスホコリン(コリンを含む化合物)を与えると根の成長が回復するという研究結果を紹介し、植物がホスホコリンを直接吸収できる可能性を示唆しています。

さらに、ホスホコリンは大豆などに含まれるレシチンの構成成分であることから、大豆粕にホスホコリンが含まれている可能性に言及し、有機肥料としての活用に期待を寄せています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

猛暑日が増加する中、米ぬかの有効な施肥技術の確立が重要となる。米ぬかにはビタミンB3が豊富で、植物の乾燥耐性を高める効果が期待できる。しかし、米ぬか施肥は窒素飢餓を起こしやすいため、基肥の施肥時期を調整したり、追肥では肥効をぼかす必要がある。現状では、米ぬか嫌気ボカシの工業的製造や需要拡大には至っておらず、廃菌床に残留する米ぬかを利用するのが現実的な代替案となる。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

植物はニコチン酸を吸収すると、エネルギー運搬に関与するNADHなどの合成に必要な反応ステップ数を節約できるため、乾燥耐性が向上します。では、ニコチン酸吸収によって具体的に何ステップ省略できるのでしょうか?

植物はアスパラギン酸から始まり、イミノアスパラギン酸、キノリン酸を経てニコチン酸モノヌクレオチドを合成し、最終的にNADHが生成されます。ニコチン酸はニコチン酸モノヌクレオチドからNADを経て生成されますが、今回の目的はNADH合成の省略ステップ数なので、この経路は関係しません。

現状では、ニコチン酸吸収によるNADH合成の省略ステップ数を明確にすることは難しいですが、このような視点を持つことが重要です。

なお、ナイアシン含有量が多い食品として、米ぬかとパン酵母が挙げられます。酵母が米ぬかを発酵すると、ナイアシンが大量に合成される可能性も考えられます。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

記事では、ナイアシンを多く含む有機質肥料として、米ぬか、魚粉肥料、廃菌床堆肥が挙げられています。米ぬかは発酵過程で微生物がナイアシンを消費する可能性がありますが、最終的には作物が吸収できると考えられています。魚粉肥料もナイアシン豊富です。さらに、米ぬかを添加してキノコ栽培に用いられる廃菌床堆肥も、ナイアシンを含む可能性があります。これらの有機質肥料は、今後の猛暑による乾燥ストレス対策として、栽培体系への導入が期待されます。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

国際農林水産業研究センター(JIRCAS)の研究報告によると、ダイズやシロイヌナズナは、葉がしおれない程度の「見えない干ばつ」でもリン酸欠乏応答を示すことが分かりました。リン酸は植物の三大要素であり、軽微な欠乏でもその後の生育に大きなロスをもたらすため、この現象は看過できません。特に夏の果菜類などでは頻繁に発生しやすく、土が締まる時期に顕著です。この発見は、作物の増収には土の保水性を早期に向上させることの重要性を示唆しています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

これからの稲作は、気候変動による水不足に対応するために、土の保水性を高めることが重要になります。従来の品種改良や窒素肥料中心の栽培では、水不足による収量低下が懸念されます。そこで、土壌中の有機物を増やし、保水力を高める土づくりが重要になります。特に、土壌微生物の活性化による団粒構造の形成が、保水性の向上に大きく貢献すると考えられます。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

植物が旨味成分であるイノシン酸やグアニル酸を合成する仕組みと、その利用可能性について考察しています。植物はATP合成経路でこれらの旨味成分を生成します。さらに、キノコ由来の発根促進物質である2-アザヒポキサンチン(AXH)が、イノシン酸と構造的に類似していることから、植物がAXHをイノシン酸に変換して利用する可能性も示唆されています。このことから、旨味成分豊富な有機質肥料が作物の食味向上に繋がる可能性が示唆されています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

植物はイノシン酸やグアニル酸といった核酸系旨味成分を合成しますが、旨味成分として話題になることは稀です。これは、植物に含まれるグルタミン酸などのアミノ酸系旨味成分の存在感に比べて、含有量が相対的に少ないことが理由として考えられます。干しシイタケや魚粉など、乾燥によって核酸系旨味成分が凝縮される食材も存在しますが、野菜では乾燥させてもグルタミン酸の旨味が dominant な場合が多いようです。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

植物は吸収したアミノ酸態窒素を、光合成で得たアミノ酸の補填としてタンパク質や核酸の合成に利用します。 具体的には、グルタミンやアラニンなどのアミノ酸は、体内で様々なアミノ酸に変換された後、タンパク質や核酸の材料となります。 このことから、有機質肥料による食味向上は、アミノ酸態窒素が植物に直接吸収され、効率的に利用されるためと考えられます。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

大豆は窒素肥料を与えなくても、土壌中の窒素だけで十分な根の生育が見込めます。特に、排水性と保水性を高めるタンニン由来の地力窒素を 활용すると効果的です。ただし、土壌中の酸素が多くなると根粒菌の活性が低下するため、鉄分の供給も重要になります。鉄分は腐植酸とリン酸が適度に含まれる土壌で効果を発揮します。大豆栽培において、窒素肥料の代わりに土壌中の栄養を最大限に活用することが、収量と品質向上に繋がります。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

有機質肥料を選ぶ際、作物と肥料のアミノ酸の相性を考慮する必要がある。イネを例に挙げると、魚粉はグルタミン酸やアスパラギン酸が多く含まれており、初期生育(根の成長)が抑制される可能性がある。一方、米ぬかと菜種粕は、初期生育に必要なグルタミンが多い。ただし、魚粉は施用後30日でグルタミンが減少する点が気になる。作物の生育段階や土壌中のアミノ酸量の変化を踏まえて、適切な有機質肥料を選ぶことが重要である。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

魚粉肥料によく使われるイワシの成分表を見ると、旨味成分であるグルタミン酸、アスパラギン酸が多い一方で、苦味成分であるリジンも多い。もし、ネギがこれらの成分をそのまま吸収すると苦くなってしまうはずだが、実際はそうならない。つまり、魚粉肥料の効能には、単に成分が吸収される以上のメカニズムが隠されている可能性がある。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

ネギ栽培に魚粉肥料を使うと「魚らしい旨味」が増すという話から、ネギの旨味成分を考察しています。

ネギの旨味はグルタミン酸が主で、魚介類に多いイノシン酸はほとんど含まれていません。そこで「魚らしさ」の正体を考えるため、旨味成分であるアスパラギン酸に着目します。

アスパラギン酸はネギにも魚粉肥料にも含まれており、この成分が「魚らしい旨味」に関係している可能性があります。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

魚粉肥料を使うとトマトが美味しくなると言われるが、本当に魚の出汁の味になるのか?旨味成分であるグルタミン酸、グアニル酸、イノシン酸に着目して解説する。トマトにはグアニル酸とグルタミン酸が含まれており、魚粉肥料にはイノシン酸が豊富である。植物が核酸を吸収して葉に蓄積すると仮定すると、トマトにイノシン酸の旨味が加わり、三大旨味の相乗効果でさらに美味しくなるかもしれない。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

魚類は、タウリンを豊富に含むため、魚粉は優れた肥料となります。しかし、魚粉の需要増加は乱獲につながり、環境問題となっています。タウリンは魚類の体内での浸透圧調節、神経伝達、抗酸化作用などに重要な役割を果たしています。魚類の中でもブルーギルは特にタウリン合成能力が高く、そのメカニズムの解明は、魚粉に頼らない持続可能な養殖や、タウリンの栄養学的価値の理解に役立つと考えられています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

広島大学大学院統合生命科学研究科の加藤範久教授らの研究グループは、緑茶に含まれるポリフェノールの一種であるカテキンが、大腸がんの危険因子である二次胆汁酸(リトコール酸など)を減少させることを発見しました。腸内細菌によって産生される二次胆汁酸は、大腸がんのリスクを高めるとされています。本研究では、カテキンが腸内細菌叢の構成を変化させ、二次胆汁酸の産生を抑制することを明らかにしました。この発見は、カテキン摂取による大腸がん予防の可能性を示唆するものです。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

胆汁酸の大部分は、タウリンやグリシンが抱合した抱合型として存在します。抱合とは、毒性物質に特定の物質が結合し無毒化する作用を指します。タウロコール酸はコール酸にタウリンが、グリココール酸はコール酸にグリシンがそれぞれ抱合したものです。コール酸自体は組織を傷つける可能性があるため、通常はタウリンなどが抱合することでその働きを抑えています。タウリンが遊離するとコール酸は反応性を持ち、本来の役割を果たします。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

東京農工大学の研究で、木材由来のバイオマス廃棄物「硫酸リグニン」が植物成長促進効果を持つ可能性が示されました。これは、硫酸リグニンを水溶化処理すると、アルカリ性土壌で問題となる鉄欠乏を解消する効果があるためです。硫酸リグニンは土壌投入による環境影響が懸念されますが、土壌中の硫黄化合物の動態や腐植酸への変換によるリン酸固定への影響など、更なる研究が必要です。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

土壌中でタウリンを資化する微生物は存在するのか?調査の結果、硫黄還元細菌などがタウリンを利用している可能性が示唆されました。タウリンはタウリンデヒドロゲナーゼやタウリンジオキシゲナーゼといった酵素によって酸化され、最終的に硫化水素に変換される経路が考えられます。これらの酵素を持つ細菌の存在は、土壌中でのタウリン分解を示唆しており、更なる研究が期待されます。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

タウリンは神経伝達物質としての働き以外に、細胞内ATP量増加に貢献する可能性がある。マウス実験ではタウリン摂取によりATP量増加が見られ、大正製薬も同様の報告をしている。ATPは筋肉運動に必須のエネルギー源であるため、タウリンは動物の運動能力に影響を与えると考えられる。今後は、土壌中の微生物におけるタウリンへの反応について調査する必要がある。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

この記事は、魚粉肥料に含まれるタウリンの土壌への影響について考察しています。タウリンは抑制性の神経伝達物質として働き、眼の健康にも関与していますが、栄養ドリンクから摂取しても直接的な効果は薄いようです。しかし、神経伝達物質以外の働き方も示唆されており、さらなる研究が必要です。筆者は土壌微生物への影響に関する情報が少ないことを課題に挙げ、タウリン全体の効能について掘り下げていく姿勢を見せています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

琵琶湖の外来魚問題に着目し、駆除されたブラックバスなどを肥料として活用する取り組みについて解説しています。魚を丸ごと粉末にすることで、リン酸に対して石灰が少ない有機質肥料になる可能性を指摘しています。一方で、ブラックバスに多く含まれるタウリンが、植物や土壌微生物に与える影響は不明であり、今後の研究課題としています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

有機質肥料と飼料は、どちらも生物由来の有機物を原料とする点で共通しています。家畜の飼料には、肉や骨粉、魚粉などが使われますが、これらは肥料としても利用されます。

例えば、魚粉はリン酸が豊富なため、リン酸肥料として使用されます。牛骨粉はリン酸とカルシウムを多く含み、リン酸肥料や土壌改良剤として利用されます。

このように、有機質肥料と飼料は密接な関係にあり、相互に利用されています。飼料の品質向上は、結果として有機質肥料の品質向上にもつながります。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

魚粉肥料は動物性タンパク質のイメージが強いですが、骨なども含まれるためリン酸も多く含みます。イワシの栄養価をみても、リン酸はカルシウムより多く含まれており、これはリン酸が骨の成分であるリン酸カルシウムだけでなく、DNAなどの核酸にも含まれているためです。窒素肥料と同様、リン酸肥料も植物体内の様々な成分に関与するため、過剰な施肥は生育バランスを崩し、病害虫のリスクを高める可能性があります。土壌分析に基づいた適切な施肥が重要です。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

白川郷ではかつてトイレの横で硝石を作っていました。硝石は黒色火薬の原料となる物質です。伝統的な製法は手間がかかりますが、牛糞と草木灰から硝酸とカリウムを取り出すことで精製できます。牛糞と草木灰はカリウム肥料としても有用ですが、リン酸やカルシウム過多になる可能性も。硝石製造の過程でリン酸やカルシウムだけを取り除くことができれば、よりバランスの取れた有機肥料を作れるかもしれません。

**文字数: 126文字**

/** Geminiが自動生成した概要 **/

山形県で有機質肥料メインの栽培におけるカリ施肥の難しさについて議論されています。

塩化カリは土壌への影響が懸念され、パームカリは海外依存が課題です。有機質肥料では、草木灰や米ぬかはリン酸過多が懸念されます。

そこで、硝石(硝酸カリ)が候補に挙がりますが、取り扱いに注意が必要です。地力窒素と組み合わせることで問題は緩和できる可能性があり、日本古来の硝石採取方法にヒントがあるかもしれません。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

植物は根酸を使ってタンニンを分解し、凝集したタンパク質を分散させて地力窒素を活用する可能性があります。しかし、石灰過多の土壌では根酸が石灰と優先的に反応するため、タンニンの分解が阻害され、地力窒素の発現が低下する可能性があります。さらに、石灰過多は微量要素の溶脱も抑制するため、分散したタンパク質の無機化も遅延する可能性があります。つまり、石灰過多は地力窒素の活用を阻害する要因となる可能性があります。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

落葉樹の葉は、晩秋になるとタンニンを蓄積し、落葉とともに土壌へ還元されます。タンニンは植物にとって、食害から身を守る役割や、有害な微生物の活動を抑制する役割を担っています。落葉樹の葉に含まれるタンニンは、土壌中でゆっくりと分解され、植物の生育に必要な栄養分を供給するとともに、土壌の構造改善にも貢献します。このプロセスは、持続可能な森林生態系の維持に重要な役割を果たしています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

窒素肥料として有効な有機態窒素の一種である核酸は、発根促進効果も期待できる。イノシン酸を出発点に、イノシン、ヒポキサンチン、キサンチン、尿酸と分解が進み、最終的にアンモニア態窒素肥料である尿素に至る。この過程を通じて、発根を促しつつ、遅効性の窒素供給源としても機能する。土壌微生物の働きにより分解が進むため、肥効は緩やかで持続的である。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

窒素肥料は、無機態窒素と有機態窒素に分けられます。有機態窒素は、土壌微生物によって分解されて無機化し、植物に吸収されるとされてきました。しかし、ペプチド肥料のように、有機態窒素が単なる窒素源としてだけでなく、植物の生理活性物質としても機能する可能性があります。例えば、グルタチオンは光合成能力の増強に関与します。アミノ酸も同様の働きをする可能性があります。核酸については、今後の研究が必要です。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

稲作における地力窒素の増強方法について議論されています。地力窒素は土壌粒子に吸着した有機物と考えられ、腐植酸に組み込まれた窒素がその役割を担うと推測されています。具体的には、レンゲを育てて土壌に鋤き込む際に、2:1型粘土鉱物を施肥することで、レンゲ由来の有機物の固定量を増やし、地力窒素を増強できる可能性が示唆されています。これにより、土壌の団粒構造も改善され、初期生育や穂の形成にも良い影響を与えることが期待されます。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

山形県はかつて海域だったが、約1500万年前から陸地化が始まりました。火山活動により奥羽山脈と出羽山地が隆起し、その間にあった盆地に火山噴出物や土砂が堆積し、現在の地形形成了されました。

地質図から判明した形成の順番は不明ですが、新庄市のシームレス地質図で確認できます。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

山形県はさくらんぼの収穫量が全国の7割を占めています。その理由は、山形盆地の地形と気候にあります。山形盆地は奥羽山脈と出羽山地に囲まれており、空梅雨になりやすい気候です。さくらんぼは雨に弱いため、この環境が栽培に適しています。特に、盆地北部の東根市、天童市、寒河江市が主要産地です。奥羽山脈は青森県から栃木県まで続く日本最長の山脈で、空梅雨との関連が示唆されます。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

キンカンは皮ごと食べられ、陳皮と同様の効果に加え果肉からの栄養も期待できます。シネフリンによる気管支筋弛緩作用は、のど飴のキンカンを連想させます。また、β-クリプトキサンチンも豊富で、炎症抑制と感染予防効果も期待できます。日本で栽培が始まったのは江戸時代で、難破した中国の商船員から贈られた砂糖漬けの種がきっかけでした。皮ごと食べる文化や、偶然の産物として広まった歴史が興味深いです。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

青い石が出る園地は良いミカンが出来るという言い伝えは、水はけの良さと関係があると考えられます。青い石とは緑泥岩のことで、水はけの良い土地に存在します。水はけが良いと、ミカンの根腐れが防げ、甘くて美味しいミカンが育ちます。また、緑泥岩はミネラルが豊富で、それが土壌に溶け出すことで、ミカンに良い影響を与えている可能性も考えられます。科学的根拠は未解明ですが、長年の経験から生まれた言い伝えには、先人の知恵が詰まっていると言えるでしょう。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

和歌山県産の香酸柑橘「新姫」と「ジャバラ」に豊富に含まれるフラボノイドの一種、ナルリチンはI型アレルギーへの有効性が期待されています。ナルリチンは、花粉症などのアレルギー反応を引き起こすヒスタミンの放出を抑制する効果があるとされ、動物実験では、アレルギー性鼻炎の症状を緩和することが確認されています。新姫が発見された熊野市と、ジャバラの産地である北山村は地理的に近く、カンキツとアレルギーの関係を探る上で興味深い地域と言えます。ポリフェノールの一種であるフラボノイドは、花粉症を含む様々なアレルギー症状の改善に役立つ可能性が示唆されています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

新姫は、山口県発祥の香酸カンキツで、タチバナと在来マンダリンの自然交配種とされる。果実は緑色で、酸味と甘味のバランスが良く、独特の香りが特徴。機能性成分ヘスペリジンを豊富に含み、抗不安作用などが期待されている。ヘスペリジンは、アデノシン受容体を介して作用すると考えられている。新姫は、香酸カンキツでありながら、マンダリンの特徴も併せ持つ興味深い品種である。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

香酸カンキツ、特に新姫は、ポリメトキシフラボノイドの一種であるノビレチンを豊富に含み、これが動物実験で神経系に作用し、記憶学習能の向上などが示唆されています。

著者は、ノビレチンの効果と田道間守の不老長寿の伝説を結びつけ、その効能に納得を示しています。

しかし、香酸カンキツがなぜ動物に有益なノビレチンを合成するのか、その理由は不明であり、著者は昆虫への作用などを考察しています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

この記事は、香酸カンキツと呼ばれる香り高い柑橘類について解説しています。カボス、スダチ、ユズといった日本でおなじみのものに加え、新種のニイヒメも紹介されています。ニイヒメはタチバナと日本の在来マンダリンの子孫と推定され、日本の柑橘の歴史を紐解く上で重要な品種です。香りや健康効果をもたらす成分分析を通して、香酸カンキツの魅力に迫ります。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

古代ローマでは、食用に向かないシトロンが珍重されていました。その理由は、果皮の香りの良さや、あらゆる病気に効く薬、解毒剤と考えられていたためです。シトロンは蛇の咬み傷や船酔い、咳など様々な症状に効果があるとされ、医師たちはその花や種、果皮などを薬として処方していました。このように、シトロンは古代の人々の生活にとって重要な役割を担っていました。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

グレープフルーツはブンタンとオレンジの自然交配種です。ブンタンとオレンジは、いずれも長い品種改良の歴史を経て果実が大きくなったと考えられます。カンキツは自然交雑しやすいため、栽培地域では他の品種との交雑を防ぐため、特定の品種に特化することが多いです。グレープフルーツの誕生は、カンキツの自然交雑のしやすさを示す一例と言えるでしょう。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

自然発生したと考えられる3つの柑橘類、マンダリン、シトロン、ザボンは、今日の多様な柑橘類のルーツです。マンダリンはウンシュウミカンのような甘い柑橘類、シトロンはレモンに似た柑橘類、そしてザボンは日本ではブンタンと呼ばれる大きな柑橘類です。これら3つの特徴を理解しておくと、他の柑橘類の起源や特徴を理解する手がかりになります。他の柑橘類は、この3種の自然交雑から生まれたと考えられています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

プロテインバーにEルチンを配合する目的は、運動後の疲労回復促進効果を狙っているからです。

Eルチンはポリフェノールの一種で、ソバなどに含まれています。抗酸化作用や血管保護作用などが知られていますが、運動後の疲労回復を早める効果も期待されています。

プロテインバーは運動後に不足しがちなタンパク質を効率的に摂取できるため、Eルチンを配合することで、より効果的な疲労回復を目指していると考えられます。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

この記事は、「オレンジの歴史」という本に基づき、オレンジの分類について解説しています。

大きくはサワーオレンジ(ビターオレンジ)とスイートオレンジに分けられ、日本で一般的に「オレンジ」と呼ばれるのはスイートオレンジです。

ダイダイはサワーオレンジの一種で、ネーブルオレンジはへこみが特徴のスイートオレンジの一種です。

記事では、ブラッドオレンジやマンダリンオレンジ、無酸オレンジ、交配種などについても触れられていますが、詳細は今後の記事に持ち越されます。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

ダイダイとナツダイダイは名前が似ているが、 генетический解析によると密接な関係はない。両方の祖先は不明。

ダイダイはインド原産で、鎌倉時代に中国から日本に伝来した。

一方、ナツダイダイは漂着した種子から育てられ、ダイダイからの人為的な品種改良ではない。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

奈良県吉野にある宮滝遺跡は、縄文時代から飛鳥時代にかけての複合遺跡です。中央構造線の南側に位置し、緑泥石帯の上に位置しています。

宮滝遺跡周辺は段丘堆積物に覆われていますが、吉野川には緑泥片岩が多く見られます。これは、周辺の山々から流れ出た土砂が堆積した一方で、川の浸食作用によって地下の緑泥片岩が露出したためと考えられます。

宮滝遺跡のように、緑泥片岩は古墳時代の皇族と関連する場所にも多く見られます。古代の人々が、緑泥片岩を重要な意味を持つものとして認識していた可能性を示唆しています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

アラビアガムの樹液には、粘性のある多糖類が主成分で、タンパク質が少量含まれています。多糖類はカルシウムと結合すると粘性や弾力を得ます。一方、昆虫が集まる樹液は多糖類が少なくタンパク質が多く、粘性がありません。このため、樹皮の損傷時に滲み出た樹液が穴を塞がず、昆虫が樹液にたどり着きやすくなっています。しかし、なぜ昆虫が集まる木は樹液の修復能力が低いのかは不明で、成長の早さが関係している可能性があります。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

この記事は、「青い石」と呼ばれる緑色片岩が、どのようにして優れた肥料となるのかを地質学的な視点から解説しています。

海底火山で生まれた玄武岩は、プレート移動により日本列島へ移動し、陸のプレート下に沈み込みます。その過程で強い圧力と熱を受け、変成作用によって緑泥石を多く含む緑色片岩へと変化します。

緑色片岩は、もとの玄武岩由来のミネラルに加え、海水由来のミネラルも含み、さらに、その層状構造から容易に粉砕され、植物が吸収しやすい状態になります。また、粘土鉱物である緑泥石は腐植と相性が良く、理想的な土壌環境を作ります。

このように、地下深くで長い年月をかけて形成された緑色片岩は、栽培者にとって理想的な肥料と言えるでしょう。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

近所の田んぼで、一株だけ早く穂が出たイネを見つけました。イネは短日植物なので、夏至以降はいつでも花芽分化が起こりえます。この現象は、変異体か土壌劣化などが考えられますが、今回は変異体の可能性が高いでしょう。詳細なメカニズムについては、過去記事「イネの花芽分化の条件」と時間生物学の論文を参照してください。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

古代中国から邪気払いの力があるとされてきた桃の種「桃仁」には、アミグダリン、プルナシンという青酸配糖体が含まれています。

これらは体内で分解されると猛毒の青酸を生成しますが、ごく少量であれば安全に分解されます。桃仁は、血の滞りを除き神経痛を和らげる効能があり、風邪の予防や生活の質向上に役立ちます。

少量ならば薬、過剰摂取は毒となる桃仁は、まさに邪気を祓うイメージを持つ植物と言えるでしょう。古代の人々がその効能を見出したことに感銘を受けます。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

小学生の息子とクワガタを探しに近所の林に通う筆者。クワガタのいる木の見当もつくようになり、成果も出ている。先日、クワガタ探しの最中にブナ科らしき木の葉の上で赤い球体を発見。これは虫こぶと呼ばれるもので、タマバチなどの寄生バチが寄生した際に形成される。果樹などでは害虫扱いされることもあるが、森林形成に役立っている可能性もあるという。クワガタ探しはしばらく続くようだ。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

愛媛県西予市のリアス式海岸は、温暖な気候と石灰岩質の地質により、日本有数の柑橘産地として知られています。石灰岩はミカンの生育に必要なカルシウムを供給し、土壌のpH調整にも役立っています。リアス式海岸特有の強い日差しも、おいしいミカンを育てるのに最適です。一方、温暖化による乾燥の影響が懸念される点や、北部の緑色片岩地帯での栽培が行われなかった理由など、興味深い点も挙げられています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

著者は関東ローム層の地域を訪れ、その土質を観察した。関東ローム層はパウダー状で、農業機械の刃を傷つけにくいという特徴がある。活性アルミナの問題は腐植質肥料で解決できるため、心配ないと著者は考えている。しかし、近隣の畑では土の脱色が進んでおり、土壌が酷使されている現状を危惧している。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

中干し無しの稲作は、土壌を湛水状態に保つことでカドミウムの溶解を抑え、稲への吸収を抑制する効果があります。これは、カドミウムを含むリン酸肥料を使用する場合でも、土壌の物理性と化学性を改善することでカドミウム蓄積を軽減できることを示唆しています。つまり、品質向上と環境保全、カドミウム蓄積抑制は、共通の土作りによって達成できる可能性があります。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

イネに吸収されたカドミウムはメタロチオネインと結合し蓄積されます。土壌中のカドミウム除去には緑肥が有効です。特にヒマワリはカドミウム耐性と蓄積能力が高く、除去に最適です。ヒマワリはリン酸の可溶化も得意なので、土壌改良にも役立ちます。ただし、カドミウム除去目的の場合は土壌にすき込まず、有機物は堆肥で補う必要があります。